Barcelonnette

Barcelonnette (prononcé [baʁ.sə.lɔ.ˈnɛt̪]) est une commune française, sous-préfecture du département des Alpes-de-Haute-Provence, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Barcelonnets ou les Barcelonnettais[1].

Barcelonnette est une commune de montagne, entièrement située à plus de 1 100 m d'altitude. Elle est la plus grande commune de la vallée de l'Ubaye, dont elle forme le centre administratif, commercial et urbain.

Géographie

Les communes limitrophes de Barcelonnette sont Enchastrayes, Faucon-de-Barcelonnette, Uvernet-Fours, Saint-Pons.

|

Saint-Pons | Saint-Pons | Faucon-de-Barcelonnette |  |

| Saint-Pons | N | Faucon-de-Barcelonnette | ||

| O Barcelonnette E | ||||

| S | ||||

| Uvernet-Fours | Uvernet-Fours | Enchastrayes |

Situation

Barcelonnette se trouve dans les Alpes du sud de la France, dans le nord-est du département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Située dans la zone la plus large de la vallée de l'Ubaye, elle est reliée par celle-ci à la région de Gap et à la vallée de la Durance, et par des cols à l'Italie voisine et au département des Alpes-Maritimes. Barcelonnette se trouve à 1 135 mètres d'altitude, près du confluent de l'Ubaye et du Bachelard.

Géologie

Lors des deux dernières grandes glaciations, la glaciation de Riss et la glaciation de Würm, la vallée est envahie par le glacier de l’Ubaye[2].

Relief

La vallée de l'Ubaye est encaissée entre des montagnes dont certains sommets dépassent 3 000 m d'altitude[3]. Son sommet le plus élevé est l'aiguille de Chambeyron (3 400 m).

Le point culminant de la commune de Barcelonnette se situe au Chapeau de Gendarme à 2 682 m d'altitude, en rive gauche de l'Ubaye. En rive droite, l'altitude ne dépasse pas 1 972 m au lieu-dit du Rocher Blanc. Son altitude la plus faible est rencontrée à la confluence de l'Ubaye et du Bachelard, à 1 122 m.

Distances périphéries principales

Métropoles[4] :

- Lyon 290 km : 4 h 5

- Grenoble 170 km : 3 h 5

- Turin (via Briançon et le col du Montgenèvre) 210 km : 3 h

- Coni (Cuneo en italien) 100 km : 2 h

- Marseille : 210 km : 2 h 50

- Nice (hiver) passant par Digne 240 km 3 h 50 ; (été) passant par le col de la Bonette 147 km : 2 h 50

Villes-carrefours importantes :

- Digne-les-Bains (Préfecture) 85 km : 1 h 40

- Gap (Principale périphérie d'attraction commerciale et médicale) 70 km : 1 h 5

- Guillestre par le col de Vars 55 km : 1 h 15

Environnement

La commune compte 639 ha de bois et forêts, soit 39 % de sa superficie[5]. Elle est située dans le parc national du Mercantour depuis 2017, dont elle abrite des bureaux.

Flore, faune et biodiversité

Du fait de son relief et de sa situation géographique, la vallée de l'Ubaye compte une « abondance d'espèces animales et végétales »[6].

- Faune : La faune comprend diverses espèces montagnardes dont les plus remarquables sont l'Aigle royal, le Gypaète barbu, le Bouquetin. La flore, très diversifiée, comprend l'emblématique Génépi[6].

- Fonge : Champignons et lichens sont abondants dans les zones forestières.

- Forêts : L'arrondissement de Barcelonnette (le plus haut des arrondissements de France) était dans les siècles passés dénudé sur les pentes exposées au midi, mais encore très boisé au nord, présentant pour les forestiers « sur les versants septentrionaux d'assez beaux restes de forêts peuplées d'essences de choix et dans d'excellentes conditions de végétation et de régénération. »

- Selon les annales forestières[7], au milieu du XIXe siècle « le mélèze entre pour moitié environ dans la composition du peuplement (…) Les 15 000 hectares de bois communaux soumis au régime forestier, existant dans l'arrondissement de Barcelonnette, renferment de nombreux spécimens de vieux mélèzes de grandes dimensions, dont on tirerait de précieux produits si les moyens de transport ne faisaient presque totalement défaut. Ces arbres magnifiques sont ou laissés inexploités par les communes, ou abandonnés par les adjudicataires après abattage[7]. »

- En 1868, Duhamel propose d'en exploiter la résine par le résinage (inconnu en France pour le mélèze mais pratiqué en Autriche, dont au Tyrol, où la résine est vendue sous le nom de térébenthine de Venise. Selon lui un mélèze de 50 à 60 ans pouvait rapporter 3 à 5 kg/an de térébenthine durant environ 40 ans (vendue au port de Marseille, 110 francs les 100 kg[7]). Il évaluait à 200 à 250 000 kg/an la production possible de cette térébenthine pour l'arrondissement de Barcelonnette, qui aurait pu ainsi gagner une quantité importante d'argent sans avoir ni à abattre ces arbres, ni surtout à construire de coûteuses « routes de vidanges » pour difficilement sortir les gros bois ou grands arbres de la forêt[7]. En 1868 M. Marchand (garde général à Barcelonnette) se fait financer un voyage au Tyrol pour y étudier l'extraction de la térébenthine[7]. Mais l'avènement de la pétrochimie réduit rapidement et fortement l'intérêt commercial des résines naturelles.

Climat

La vallée de l'Ubaye a un climat montagnard, « au carrefour du Dauphiné, de la Provence et de l’Italie »[6]. Les vents sont doux en raison de la présence du relief[6], bien que les hivers restent rigoureux en raison de l'altitude de la commune[8]. En tout, on y compte près de « 300 jours de soleil et seulement 700 mm de précipitations par an »[6].

Urbanisme

Typologie

Barcelonnette est une commune rurale[Note 1] - [9]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[10] - [11]. Elle appartient à l'unité urbaine de Barcelonnette, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[12] et 3 224 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[13] - [14].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Barcelonnette, dont elle est la commune-centre[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 11 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[15] - [16].

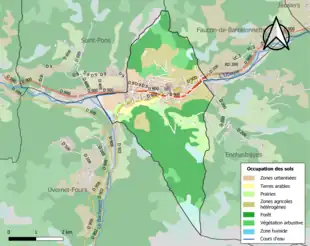

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (59,5 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (64,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (42,4 %), zones agricoles hétérogènes (14,5 %), zones urbanisées (13,3 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (8,7 %), prairies (8,6 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (8,4 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (2,3 %), terres arables (1,8 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,2 %)[17].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[18].

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols détaillée de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 13,3 % | 222 |

| Zones industrielles ou commerciales et installations publiques | 0,2 % | 3 |

| Equipements sportifs et de loisirs | 2,3 % | 38 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 1,8 % | 30 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 8,5 % | 142 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 3,8 % | 63 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 10,7 % | 178 |

| Forêts de conifères | 42,4 % | 706 |

| Pelouse et pâturages naturels | 1,6 % | 27 |

| Landes et broussailles | 1,9 % | 33 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 5,1 % | 85 |

| Plages, dunes et sable | 0,8 % | 14 |

| Roches nues | 1,3 % | 22 |

| Végétation clairsemée | 6,2 % | 103 |

| Source : Corine Land Cover[19] | ||

Risques naturels et technologiques

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Barcelonnette est en zone 1b (risque faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[20], et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[21]. La commune Barcelonnette est également exposée à quatre autres risques naturels[21] :

- avalanche,

- feu de forêt,

- inondation,

- mouvement et glissement de terrain.

La commune de Barcelonnette est également exposée à un risque d'origine technologique, les transports routiers de matières dangereuses pouvant emprunter la RD900[22] - [23].

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) de la commune a été approuvé en 1995 pour les risques d'avalanche, d'inondation, de mouvement de terrain et de séisme[22], et a été révisé en 2009. La commune s'est dotée d'un Dicrim en 2014[24].

La commune a été l'objet de sept arrêtés de catastrophe naturelle entre 1982 et 2021 : en 1994 et en 2008 pour des inondations et des coulées de boue, en 1986 et en 1996 pour des glissements de terrain, en 1999 et en 2019 pour des mouvements de terrain et en 2014 pour séisme[21]. Les séismes les plus violemment ressentis sont ceux du (épicentre à Saint-Paul-sur-Ubaye, intensité de 6,5 à Barcelonnette) et du (épicentre à Prazzo en Italie)[25].

Toponymie

Selon Albert Dauzat et Charles Rostaing, la forme la plus ancienne est Barcilona, est attestée vers 1200, mais le lien avec Barcelone n'est pas évident puisque la nouvelle cité a été fondée en 1231 par Raimond Béranger V, comte de Provence et de Catalogne[26]. Il s’agit probablement d’un double oronyme préceltique *Bar- + *Cin- désignant des rochers ou des hauteurs, et attesté à plusieurs endroits dans la région (Barcillonnette et Saint-Laurent-du-Var)[27]. En occitan vivaro-alpin, il est dit Barcilona de Provença ou plus rarement Barciloneta selon la norme classique ; Barcilouneto en provençal gavot selon la norme mistralienne[28] - [29]; en valéian : Barcilouna de Prouvença ou plus rarement Barcilounéta[30] - [31].

Un toponyme antérieur à Barcilona est recensé en 1763 par Jean-Joseph Expilly, dans son Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France[32], « Barcino Nova » nom latin qui signifie « nouvelle Barcino », Barcino étant le nom romain de la Barcelone de Catalogne depuis sa fondation par l'empereur Auguste en 10 av. J.-C.[33] jusqu'à son changement d'appellation en Barcelona au Moyen Âge.

Ses habitants sont appelés les Barcelonnettes, en valéian lous Vilandroises[30].

Histoire

Antiquité

La région était peuplée de Ligures depuis le Ier millénaire av. J.-C. D'après Polybe, ils étaient « à peu près sauvages, se nourrissant du lait de leurs brebis et du produit de leur chasse, sans lois, sans industrie, vivant dans des cabanes informes, couvertes de chaume et de roseau, dispersées çà et là »[34].

Quelques siècles plus tard, l'arrivée des Celtes dans la région donna naissance à un peuple celto-ligure « très nombreux » selon Polybe, belliqueux mais néanmoins civilisé et commerçant, dont César vanta la bravoure : les Ésubiens[35] - [36] - [37]. L'ouvrage Histoire des Gaules place aussi les Ésubiens dans la vallée de l'Ubaye[38].

Le territoire de Barcelonnette, désormais romain, fut intégré à la civitas d'Embrun, intégrée à la Gaule Narbonnaise[39]. En 36 apr. J.-C., Barcelonnette fut intégrée par Néron dans la province des Alpes-Maritimes.

La principale ville antique de cette « cité » était la civitas Rigomagensium[40], donc Rigomagus[41], aujourd'hui Chorges. Elle est alors la capitale d'une civitas (subdivision de province)[40] jusqu’à la fin du IVe siècle avant d'être rattachée à Eburodunum (Embrun)[41]. Aucune monnaie romaine n'a toutefois été découverte dans le canton de Barcelonnette[42].

Impulsions aux influences multiples

La ville de Barcelonnette est fondée en 1231 par Raimond-Bérenger IV de Provence, comte de Provence. Selon Charles Rostaing, l’acte de fondation de la ville, et qui accorde des privilèges à la cité, est un ordre de reconstruction d’une ville détruite, Barcelone, mentionnée dès 1200 (villa Barcilona), et dont le nom serait formé de deux racines oronymiques (désignant une montagne) *BAR, et *CIN (que l’on retrouve dans Mont-Cenis). Selon Ernest Nègre, le nom est un diminutif de Barcelone, la ville de Catalogne[43] - [44]. La ville est dotée d’un consulat dès 1240[45] - [46], soit un régime d'administration non féodale très particulier à l'époque et souvent réservé à des villes plus grandes, un régime d'exception plutôt Provençale. Le découpage cadastral du cœur de la ville qui est de cette époque signe le modèle Bastide, non pas au sens occitan tardif d'une Bastide (maison), mais au sens d'une ville nouvelle médiévale qui s'est majoritairement développée dans le sud-ouest[47]. Cette période locale particulière dans le paysage historique a aussi subi l'influence politique déjà ancienne de Gênes qui a une structure autonome de commune (Moyen Âge).

Période médiévale suivante

- viguerie de Nice

- val de Lantosque

- viguerie de Puget-Théniers

- viguerie de Barcelonnette

- baillie de Villeneuve

La mort de la reine Jeanne Ire ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l’Union d'Aix (1382-1387) soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Barcelonnette fait partie de l’Union d’Aix, et quand l’Union éclate, ses membres se ralliant petit à petit aux Angevins, prêtant hommage à Marie de Blois, régente de Louis II d'Anjou, la cité montagnarde reste indéfectiblement fidèle à Charles de Duras[48]. Cet engagement se double aussi de vieilles rivalités contre les villes voisines, que vient apaiser une trêve avec Sisteron en septembre 1387[49]

La ville a été disputée entre les comtes de Savoie et les comtes de Provence : en 1385, au moment du départ du comte de Provence Louis II d'Anjou pour reconquérir le royaume de Naples, le comte de Savoie Amédée VIII s'empare de la ville[50]. Elle redevient un fief provençal en 1390, les d'Audiffret en sont seigneurs. Après Louis II, en 1417, la ville revient au duc de Savoie. Elle est reprise par le comte de Provence René d'Anjou en 1471. Elle est de nouveau reprise par le duc de Savoie au début du XVIe siècle alors que depuis la mort de Charles V d'Anjou en 1481, le comté de Provence est réuni à la France[51].

M.-Z. Isnard signale que Bertrand et Guillaume Rodulphi étaient coseigneurs de Barcelonnette et de La Bréole en 1309[52].

Début de la période moderne

Au moment de l'invasion de la Provence par les armées de Charles Quint, en 1536, François Ier envoie dans la vallée les 6 000 lansquenets du comte de Furstenberg pour la ruiner par une politique de terre brûlée. La ville et la vallée de l'Ubaye restent sous la souveraineté du roi de France jusqu'au second traité de Cateau-Cambrésis du 3 avril 1559.

Une partie « non négligeable » de ses habitants s'est, au XVIe siècle, convertie au protestantisme, et a été réprimée lors des guerres de Religion[53].

En 1588, les troupes de Lesdiguières s'emparent de la ville et incendient l'église et le couvent au cours de ses combats contre le duc de Savoie. En 1600, après le traité de Vervins, le combat reprit entre Henri IV et le duc de Savoie. Lesdiguières reprit Barcelonnette jusqu'à la conclusion du Traité de Lyon le 17 janvier 1601.

En 1628, pendant la guerre de succession de Mantoue, Jacques du Blé d'Uxelles voulant faire passer son armée en Italie pour aider le duc de Mantoue s'empare de Barcelonnette, la pille et la brûle comme la plupart des villes de la vallée. La ville est reprise en 1630 par le duc de Savoie.

La ville est de nouveau prise en 1691 par les troupes du marquis de Vins pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg.

Dès 1614 et jusqu'en 1713, Barcelonnette est le siège de l'une des quatre préfectures du ressort du Sénat de Nice[54]. À cette époque, la communauté parvient à racheter la seigneurie, mise aux enchères par le duc de Savoie. Elle devient ainsi son propre seigneur, avec pouvoirs de justice[55]. En 1646, un collège est fondé à Barcelonnette[56].

La viguerie de Barcelonnette (comprenant aussi Saint-Martin et Entraunes) a été rattachée à la France lors d'un échange de territoires avec la Savoie lors des traités d'Utrecht (1713). La ville est ensuite le siège d’une viguerie jusqu’à la Révolution[57]. Parmi les autres administrations présentes à la fin de l’Ancien Régime, un bureau de la poste royale est installé à Barcelonnette[58]. Un arrêt du conseil d'État du 25 décembre 1714 réunit Barcelonnette au gouvernement général de la Provence. Barcelonnette sera ensuite rattachée au gouvernement de Dauphiné, sous la Régence, en 1717[59].

Révolution et Empire

Barcelonnette est un des rares bourgs de Haute-Provence à accueillir une loge maçonnique avant la Révolution :

- la loge "Saint Jean d’Écosse de la Fidélité", loge fille de "Saint Jean d’Écosse mère loge écossaise de Marseille"[60] - [61].

En mars 1789, des émeutes dues à la crise frumentaire ont lieu[62].

La nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, cet événement annonçant la fin de l’arbitraire royal et, peut-être, des changements plus profonds dans l’organisation de la France. Immédiatement après l’arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s’empare de la France, par crainte du complot des aristocrates désirant recouvrer leurs privilèges. Des rumeurs de troupes en armes dévastant tout sur leur passage se propagent à grande vitesse, provoquant des prises d’armes, l’organisation de milices et des violences anti-nobiliaires. Cette Grande Peur, venant de Gap et appartenant au courant de la « peur du Mâconnais », atteint Barcelonnette et sa région le 31 juillet 1789 avant de se propager vers Digne[63].

L’agitation perdure dans la vallée : une nouvelle révolte éclate le 14 juin 1791[64], et la disette se déclare en avril 1792. La société patriotique de la commune fait partie des 21 premières créées dans les Basses-Alpes, au printemps 1792, par les envoyés de l’administration départementale[65]. Environ un tiers de la population masculine la fréquente[66]. L’agitation connaît un nouvel épisode violent en août 1792. La ville est chef-lieu du district de Barcelonnette de 1790 à 1800, avant de devenir sous-préfecture sous le Consulat.

XIXe siècle

En décembre 1851, la ville abrite un mouvement de résistance républicaine au coup d’État du 2 décembre de Napoléon III. Quoique minoritaire, le mouvement se déclenche le dimanche 7 décembre, dès le lendemain du jour où la nouvelle du coup d’État arrive. Les autorités sont arrêtées, les gendarmes désarmés : tous sont conduits à la maison d'arrêt. Un comité de salut public est constitué le 8. Le 9, les habitants de Jausiers et des environs forment une colonne, sous la direction du conseiller général Brès et du maire, Signoret, de Saint-Paul. Celle-ci s’arrête cependant le 10 avant d’atteindre Barcelonnette, le curé de la sous-préfecture s’étant commis comme négociateur. Le 11, plusieurs fonctionnaires s’évadent et trouvent refuge à Largentière, au Piémont. L’arrivée de troupes le 16 décembre met fin à la résistance républicaine sans effusion de sang.

Après l’échec de l’insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République : 52 habitants de Barcelonnette (autant qu’à Digne, alors deux fois plus peuplée) sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnés à la déportation en Algérie (compte non-tenu des condamnations des habitants des communes voisines)[67].

Barcelonnette, fut entre 1850 et 1950, une des régions françaises de forte émigration vers le Mexique. On trouve ainsi, aux abords de la ville, plusieurs maisons ou villas de « style colonial » érigées par des émigrants au Mexique, revenus au pays entre 1870 et 1930, fortune faite. Ces maisons furent construites à Barcelonnette et à Jausiers.

Le 29 décembre 1907, une panique s'empare des Barcelonnettes, qui croient voir un énorme dirigeable survoler la ville. Cet OVNI était en fait Jupiter[68].

XXe siècle jusqu'à nos jours

La commune est durement touchée par la Première Guerre mondiale, avec 81 morts. Une souscription publique est lancée afin de financer la construction du monument aux morts. Une autre souscription, de fin 1919 à 1921, a lieu dans toute la vallée de l'Ubaye (avec Allos) et permet de financer un monument aux 509 morts de la vallée, érigé à Barcelonnette par Paul Landowski[69]. Outre les morts tués par les Allemands, un Barcelonnette natif de Revel est fusillé pour l'exemple ; son nom figure sur le monument aux morts de Barcelonnette[70]. Enfin, un certain nombre d'habitants de Barcelonnette ayant émigré au Mexique, une plaque commémorative évoque la mort de 10 citoyens mexicains, venus s'engager durant la Première Guerre mondiale.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, Barcelonnette est protégée de l’invasion italienne par la ligne Maginot des Alpes. L’effondrement des armées françaises lors de la campagne de France devant la Wehrmacht permet cependant à l’Italie de satisfaire ses exigences : la ligne violette passe à l’ouest de Barcelonnette, qui se trouve ainsi en zone démilitarisée : les chasseurs alpins doivent changer de garnison. Elle subit également les visites de la Délégation de contrôle du dispositif militaire des Alpes, qui cherche à contrôler les armements français, afin de neutraliser les fortifications en cas de reprise des hostilités[71].

La 89e compagnie de travailleurs étrangers, internant et soumettant au travail forcé des étrangers jugés indésirables par la Troisième République et par Vichy, a été établie à Barcelonnette[72]. Le 22 juillet, la gendarmerie reçoit l'ordre de surveiller la résidence de Paul Reynaud, qui réside au Plan, à l'écart de la ville. Reynaud était président du Conseil jusqu'au 16 juin et partisan de la poursuite de la guerre, et Pétain craignait qu'il quitte la France, voire rejoigne De Gaulle à Londres. Mais la zone étant démilitarisée, et Barcelonnette à 15 km seulement de la ligne de démarcation de la zone d'occupation italienne, un Reynaud en fuite serait difficile à rattraper. Le dispositif est renforcé par degrés successifs, puis Reynaud est arrêté le 7 septembre pour être emprisonné au château de Chazeron[73].

La vallée de l’Ubaye a été l’un des centres de l’importante mobilisation résistante qui a suivi le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, dans la région provençale. Elle fut reprise par les Allemands à partir du 13 juin. À Barcelonnette, Paul Geay*, Ernest Gilly*, Louis Lèbre*, Léon Signoret, Émile Donnadieu (résistants) furent interceptés en mission dans la nuit du 14 au 15 juin 1944 et exécutés sans jugement à 20 heures, dans la cour du lycée de Barcelonnette, le 16 juin 1944. À la fin de la guerre, 26 Juifs sont arrêtés à Barcelonnette avant d’être déportés[74], puis les FFI libèrent la ville à l’été 1944, avant l’arrivée des troupes alliées[75] - [76].

La commune a été décorée, le 11 novembre 1948, de la Croix de guerre 1939-1945[77].

Le 11e bataillon de chasseurs alpins est en garnison à Barcelonnette de 1948 à 1990[78].

Héraldique

|

Blason | Parti : au premier palé d'or et de gueules, au second d'argent à la clef renversée de gueules, le panneton à senestre[79]. |

|---|---|---|

| Détails | Barcelonnette a été fondée en 1231 par le comte de Barcelone qui était aussi comte de Provence, sous le nom de Raimond Bérenger V. La partie dextre du blason rappelle la maison de Barcelone. La partie senestre évoque saint Pierre, patron de l'Église[79]. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

Intercommunalité

Barcelonnette fait partie :

- de 1993 à 2016 de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye ;

- à partir du , de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon.

Enseignement

Une école normale est créée à Barcelonnette en 1833 : elle y fonctionne jusqu’en 1888, lors de son transfert à Digne[80].

Le lycée André-Honnorat, succède au collège Saint-Maurice, rebaptisé d’après le nom du ministre de l’instruction André Honnorat en 1919. Désiré Arnaud (préfet), Pierre-Gilles de Gennes et Carole Merle en ont suivi les cours[81] - [82].

Jusqu’à la Troisième République, les classes primaires sont installées dans des bâtiments qu’elles partagent avec d’autres activités : les garçons au collège Saint-Maurice, avec l’école normale de garçons, et les filles dans les locaux de l’hospice tenu par les sœurs Saint-Joseph[80].

Actuellement, trois écoles fonctionnent à Barcelonnette : une école maternelle et une école élémentaire publiques, et une école privée (sous contrat et dont les enseignants sont salariés de l’Éducation nationale)[83]. L’école primaire de l’avenue des Trois-Frères-Arnaud est construite en 1882-1883 pour accueillir les classes primaires de filles. Dès 1884, les classes de garçons sont installées au rez-de-chaussée, les filles occupant l’étage ; un cours complémentaire est ouvert pour les filles la même année, pour les garçons peu de temps après. En 1957, l’école compte 9 classes, dont deux de maternelle, et 10 en 1993. De 1963 à 1973 (création des CFA), les apprentis y suivent leurs cours[80].

En 2010, le collège André-Honnorat de Barcelonnette ouvre un internat dit « d’excellence », destiné aux élèves doués mais de condition sociale modeste. Cet internat est destiné à leur donner les meilleures conditions d’études[84] - [85]. Il occupe les locaux du Quartier Craplet, ancienne garnison du 11e bataillon de chasseurs alpins puis du Centre d'instruction et d'entraînement au combat en montagne.

Distinction

Barcelonnette est classée une fleur au concours des villes et villages fleuris.

Administrations

Une brigade de gendarmerie chef-lieu de communauté est implantée à Barcelonnette[86].

Consulat honoraire

Barcelonnette est dotée d'un consulat honoraire du Mexique[87].

Économie

Aperçu général

En 2009, la population active s'élevait à 1 291 personnes, dont 86 chômeurs[88] (177 fin 2011[89]). Ses travailleurs sont majoritairement salariés (80 %)[90] et opèrent principalement dans la commune (70 %)[90]. L'agriculture compte encore 10 établissements actifs, mais aucun salarié[91]. L'industrie et la construction emploient 11 % des actifs, et les services et l'administration, un peu moins de 90 %[91].

Le tissu économique est surtout composé de petites entreprises. Un grand nombre d'entreprises de Barcelonnette dépendent du tourisme. Au 1er janvier 2011, les établissements actifs dans la commune sont principalement des commerces et des services (1 020 des 1 145 établissements)[91].

Agriculture

Fin 2010, le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) comptait 10 établissements au sens de l’Insee[91].

Le nombre d’exploitations, selon l’enquête Agreste du ministère de l’Agriculture, est tombé de 9 à 6 dans les années 2000[92], après une perte de quatre exploitations de 1988 à 2000[93]. Inversement, la surface agricole utile (SAU) a augmenté, passant de 642 à 861 ha de 1988 à 2000[93], et reste à ce niveau depuis[92]. L’essentiel de la surface est consacrée à l’élevage bovin, qui concerne 3 exploitations, les autres se tournant vers l’élevage ovin et la polyculture[92].

Industrie

Fin 2010, le secteur secondaire (industrie et construction) comptait 67 établissements, employant 125 salariés[91].

Le tourisme soutient le secteur immobilier et de la construction[94] : la principale entreprise du secteur est la SACTP (Société alpine de construction et travaux publics), qui emploie 16 salariés[95].

Une picocentrale hydroélectrique est installée depuis l'automne 2013 sur la conduite d'adduction d'eau potable, en bas du captage des sources du Riou Guérin et des Aiguettes. Si le débit est faible (40 litres par seconde), la hauteur de chute d'eau est de 575 m, ce qui permet d'avoir une pression de 57 bars, et donc une bonne productibilité[96]. La puissance nette délivrée par la turbine Pelton est de 200 kW[97] (contre 182 kW estimés initialement). La prévision de production annuelle de 1,07 million de kWh devrait donc être dépassée. L'exploitation est concédée à Veolia en délégation de service public pour une durée de 17 ans et demi[96].

La société Andélia, qui commercialise des bornes publiques d'accueil à grands écrans tactiles fonctionnant avec iOS, a reçu une Victoire de l'entreprise (décernée par le conseil général) en 2013[98].

Activités de service

Fin 2010, le secteur tertiaire (commerces, service) comptait 383 établissements (avec 476 emplois salariés), auxquels s'ajoutent les 118 établissements du secteur administratif, sanitaire et social et d’enseignement, salariant 544 personnes[91].

D'après l'Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est importante pour la commune, avec entre 1 et 5 touristes accueillis pour un habitant[99], l'essentiel de la capacité d'hébergement étant non-marchande[100]. Plusieurs structures d'hébergement à finalité touristique existent dans la commune :

- au moins 6 hôtels en 2007[101] (2 non-classés[102], 2 classés deux étoiles[103] et deux classés trois étoiles[104]). En 2012, il ne reste que 5 hôtels, trois classés deux étoiles, et deux classés trois étoiles, ayant au total une capacité d’accueil de 91 chambres[105] ;

- un camping deux étoiles[105] (au lieu de 2 en 2007[106]) et un autre classé trois étoiles, d’une capacité totale de 178 emplacements[107] ;

- plusieurs meublés[108] - [109] ;

- des chambres d’hôtes[110] ;

- plusieurs hébergements collectifs, dont un gîte[111].

Enfin, les résidences secondaires apportent un important complément dans la capacité d'accueil, avec 1500 logements[112] (près la moitié des logements de la commune sont des résidences secondaires[107]).

En 2007, le nombre total de logements est de 3 160 avec près de 39 % de ménages propriétaires de leur résidence principale en 2007[113]. Ces logements se décomposent en 30 % de maisons individuelles et 65 % d'appartements. Presque 50 % de ces logements sont des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels), 43 % des résidences principales et 8,6 % des logements sont vacants. Le prix moyen de l'immobilier neuf et ancien s'établit autour de 3 197 € le mètre carré. Le prix moyen a diminué ces dernières années et s'est rapproché de 2 651 € ou entre 1 880 à 2 250 €[114] le mètre carré en septembre 2010. Côté location, le mètre carré est de 12,22 € par mois. La Place Manuel est le quartier le plus prisé de la ville.

Population

Démographie

En 2020 ![]() , la commune de Barcelonnette comptait 2561 habitants. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans (2007, 2012, 2017 pour Barcelonnette). Les autres chiffres sont des estimations. Barcelonnette n’a pas connu d’exode rural.

, la commune de Barcelonnette comptait 2561 habitants. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans (2007, 2012, 2017 pour Barcelonnette). Les autres chiffres sont des estimations. Barcelonnette n’a pas connu d’exode rural.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[115]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[116].

En 2020, la commune comptait 2 561 habitants[Note 3], en diminution de 5,08 % par rapport à 2014 (Alpes-de-Haute-Provence : +2,39 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Évolution démographique

En 1471, la communauté de Barcelonnette (qui comprenait plusieurs paroisses des alentours) comprenait 421 feux. En 1765, elle comptait 6 674 habitants[45]. Les migrations jusqu'à la Grande Guerre, notamment au Mexique, ont un impact sur la ville.

Selon le recensement de la population 2007, Barcelonnette compte près de 2 766 (population municipale) ou 2 939 (population totale)[119] habitants répartis sur 16,42 km2. La ville se caractérise par une faible densité de population.

Entre 1999 et 2007, le taux de croissance annuel moyen était de -0,1 %[120] alors qu'il était de -0,6 % entre 1990 et 1999[121]. En effet, en 2009, on y a compté 20 naissances domiciliées pour 46 décès domiciliés[120].

Sports et culture

Sports d'hiver

La station de Pra-Loup est à 10 kilomètres de Barcelonnette, celle du Sauze à 4 km. Saint-Anne - La Condamine est une petite station agréable et moins touristique que les deux autres.

Festival

Tous les étés depuis 1994 a lieu à Barcelonnette le Festival du jazz dirigé par Stéphane Kochoyan[122].

Lieux et monuments

Les remparts n’ont laissé leur trace que dans le tracé des rues du centre-ville[123].

Architecture civile

La mairie est construite dans les années 1930, après destruction de la chapelle Saint-Maurice (en juillet 1934[124]). Son fronton provient lui de l’ancien couvent des dominicains, classé en 1988[125].

Bien que l’architecture des maisons anciennes soit archaïque, elles ne datent pour les plus anciennes que du XVIIIe siècle, la ville ayant été reconstruite après l’incendie de 1628.

L’ancienne gendarmerie, place Manuel, construite pour abriter la sous-préfecture en 1825, et actuellement transformée en logements, est de style néo-classique. Sa façade, qui occupe tout un côté de la place, est percée de portes en plein cintre. Les pierres à bossages animent la façade[126]. La place Manuel est nommée en honneur de l’homme politique de la Restauration, Jacques-Antoine Manuel ; la fontaine qui en occupe le centre porte son portrait sculpté par David d'Angers[127].

L’ancien hôpital date de 1717[128].

La sous-préfecture est installée depuis 1978 dans une des villas des Mexicains, la villa l’Ubayette, construite en 1901-1903.

Villas des Mexicains

De nombreuses maisons construites au XIXe siècle et au début du XXe siècle par les Barcelonnets revenus du Mexique — où ils avaient émigré en masse, entre 1850 et 1950 — sont classées « monuments historiques ». Ces migrants ont détenu le monopole du commerce et de l'industrie textile tout en y découvrant « l'importance de l'architecture et son pouvoir de représentation dans ce siècle de l’Industrie » (François Loyer), en particulier sous le gouvernement de Porfirio Diaz. Leur position sociale leur a permis de devenir les promoteurs d'une architecture monumentale liée à la création de leurs grands magasins. De retour du Mexique, ils ont repris pour ces édifices un style directement issu de l'art industriel qu'ils avaient contribué à mettre en place[129].

De leurs grands magasins mexicains à leurs villas de la vallée de l'Ubaye, les références culturelles de ces Barcelonnets sont restées identiques. Les villas de Barcelonnette et de Jausiers ont les mêmes architectes, décorateurs et fournisseurs spécialisés. L'objectif de ceux-ci et de leurs commanditaires fut « d’exprimer avant tout l'image du progrès et de la réussite sociale »[129].

Art religieux

L’église paroissiale Saint-Pierre-ès-Liens est construite au Moyen Âge, mais détruite par le grand incendie de 1628. Elle est reconstruite, trop vite, en 1634-1638, puis rebâtie en 1643-1644. Celle-ci est à nouveau démolie, en 1926-1927, pour laisser la place à l’église actuelle, commencée en 1923. Son clocher date de la reconstruction du XVIIe siècle. En 1653, il est augmenté d’un étage pour loger les cloches. Il est orné de baies géminées, de pyramidions et de gargouilles, et surmonté en 1860 d’un campanile en fer forgé portant une statue de Vierge en métal doré[130].

Plusieurs tombes du cimetière sont signalées par Raymond Collier pour leur décor remarquable[131].

Église Saint-Pons

L’église Saint-Pons comporte deux porches (sud et ouest), tous les deux abondamment illustrés, compte tenu de la pauvreté des décors en style roman alpin.

L’église est décorée d’un tableau de saint Sébastien (XVIIe siècle[132]), d’un saint Pons et la Sainte Famille, classé.

La chaire est ornée de nombreux personnages (classée[133]).

L’autel et le retable Saint-Joseph sont classés[133].

Les vitraux sont contemporains de la dernière construction. Vifs et colorés, ils représentent le Christ et sa mère (chœur), et les saints, dont saint Jean de Matha dans la nef[134].

La tour Cardinalis

La tour Cardinalis[135] ou « tour de l'horloge », haute de quarante deux mètres[136], est un des plus beaux clochers du département, selon Raymond Collier.

C’est une tour carrée, construite en 1316 selon la DRAC (ou après 1378 d'après Luc Thévenon car un acte signale que le terrain de la tour est nu à cette date), ouverte de baies géminées, surmontée d’une pyramide de tuf, encadrée de quatre pyramidions. Elle est construite comme clocher du couvent des dominicains.

Le couvent a été bâti grâce à un legs d'Hugues de Saint-Cher, fait cardinal en 1244 avant le Ier concile de Lyon, mort en 1263, avec l'appui de Raimond III de Medullion (ou Raimond de Mevolhon), archevêque d'Embrun, qui étaient tous les deux dominicains.

En très mauvais état après les guerres du début du XVIIe siècle, elle est rapidement reconstruite. Le parement de pierres de taille de la partie inférieure date du XIXe. Des gargouilles ornent ses angles[137]. Elle est classée monument historique[138].

Musée

Le musée de la Vallée expose en différentes salles les objets qui ont marqué la vie des habitants de la vallée. Objets usuels, objets rapportés du Mexique ou objets religieux, il abrite entre autres l’autel et le retable de la chapelle Saint-Maurice, détruite pour la construction de la mairie en 1934, avec les portraits des douze apôtres[139], datant du XVIIe siècle et classés[140].

Divers

- La Sapinière

- La place Manuel

Parmi les cadrans solaires de la ville, les plus anciens sont :

- sur la maison Paul Reynaud, un cadran de 1739, avec la légende « ora ne te fallat hora », (en latin : prie pour que l’heure ne te surprenne pas) ;

- rue Honorat, un cadran de 1752 ;

Parmi les plus récents, on peut noter :

- un cadran très complexe, de 1991, rue Jules-Béraud ;

- un cadran sur la façade du collège, avec la légende « Je suis à l’heure... et toi ? »

Dans les écarts, les cadrans suivants sont remarquables :

- à l’adret, un cadran orné de deux canards ;

- à Enchastrayes, l’auberge de la Rente (1609), porte un cadran à légende en patois « Gavot l’es pas qu vouo »[141].

La tour Cardinalis.

La tour Cardinalis. L’église Saint-Pierre-ès-Liens.

L’église Saint-Pierre-ès-Liens. Église, place Saint-Pierre.

Église, place Saint-Pierre. Place Manuel.

Place Manuel. Médiathèque, place Pierre-Gilles-de-Gennes.

Médiathèque, place Pierre-Gilles-de-Gennes. Maison mexicaine.

Maison mexicaine. Les grands magasins tels qu'ils furent créés au Mexique.

Les grands magasins tels qu'ils furent créés au Mexique. Sanitaires anciens au musée de la Vallée.

Sanitaires anciens au musée de la Vallée.

Personnalités liées à la commune

Scientifiques

- Pierre-Gilles de Gennes, (1932 - 2007), physicien français, prix Nobel de physique 1991, a passé son enfance à Barcelonnette.

- Jean-Louis Rebattu, 1883-1954, né à Barcelonnette, médecin des hôpitaux, titulaire de la chaire d’ORL à la faculté de médecine de Lyon

Politiques, militaires

- Pierre Jacques Dherbez-Latour (1735-1809), premier consul de Barcelonnette et député à l'Assemblée Législative

- Jacques Manuel (1775-1827), député libéral sous la Restauration

- Paul Reynaud (1878-1966), homme politique de centre-droit, chef du gouvernement sous la IIIe république

- Daniel Spagnou (1940-), homme politique français. Député UMP des Alpes-de-Haute-Provence

- Bruno Dary (1952-), général commandant la Légion étrangère, puis Gouverneur militaire de Paris. Général d'armée.

- Jacques Pascalis (1793-1872), né à Barcelonnette, député du Var sous la Monarchie de Juillet

- Jacques-Antoine Manuel (1775-1827), né à Barcelonnette, député des Basses-Alpes et de la Vendée, bonapartiste

Sportifs

- Carole Merle, née le 24 janvier 1964 au Sauze, skieuse alpine française. Championne du monde de géant à Morioka en 1993, elle est la skieuse française la plus titrée de l'histoire en coupe du monde de ski.

- François Arnaud (alpiniste), alpiniste et homme politique français né en 1843 à Barcelonnette.

- Honoré Bonnet, né en 1919 à Barcelonnette, skieur.

- Patrick Edlinger, suivit les cours de l'école primaire[80].

Artistes, artisans

- Pierre Aucaigne, humoriste en Belgique.

- Pierre Bottero, (1964-2009) né en 1964 à Barcelonnette, écrivain.

- René Fontaine (né en 1946) : maître chocolatier, Meilleur ouvrier de France en 1976.

- Germaine Watton de Ferry (1885 - 1956) : poétesse, suivit les cours de l'école primaire[80].

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Petit Robert 2, Dictionnaire universel des noms propres, édition 1989, p. 174.

- Maurice Jorda et Cécile Miramont, « Les Hautes Terres : une lecture géomorphologique du paysage et de ses évolutions », dans Nicole Michel d’Annoville, Marc de Leeuw (directeurs) (photogr. Gérald Lucas, dessin. Michel Crespin), Les Hautes Terres de Provence : itinérances médiévales, Le Caire : Association Les hautes terres de Provence ; Saint-Michel-l'Observatoire : C'est-à-dire, , 223 p. (ISBN 978-2-952756-43-3), p. 33.

- Jacques Levainville, « La vallée de Barcelonnette », Annales de Géographie, t. 16, no 87, , p. 223-244 (DOI 10.3406/geo.1907.6924, lire en ligne)

- Barcelonnette est distante de l'office de tourisme de Barcelonnette, Accès en voiture (été-hiver), consulté le 15 avril 2013

- Roger Brunet, « Canton de Barcelonnette », Le Trésor des régions, consultée le 9 juin 2013

- « Au cœur des Alpes « sèches » », sur www.mercantour.eu.

- Aristide Frézard et Stanislas Frézard, « Chronique forestière », Revue des eaux et forêts ; Annales forestières, vol. 7, , p. 178.

- « Alpes-de-Haute-Provence », sur www.laprovence.com, .

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Barcelonnette », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence (DDRM) », , p. 39.

- « Les risques près de chez moi : Barcelonnette », sur georisques.gouv.fr (consulté le )

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 95

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 80

- « DICRIM de la commune de Barcelonnette », sur georisques.gouv.fr, (consulté le )

- BRGM, « Épicentres de séismes lointains (supérieurs à 40 km) ressentis à Barcelonnette », sur Sisfrance (consulté le ).

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Éd. Larousse, , p. 1693-1694.

- Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, Toponymie provençale, Éditions Sud-Ouest, coll. « Sud Ouest Université », , 128 p. (ISBN 978-2-87901-442-5), p. 18..

- Sang et or, p. 56, Rémi Venture, Observatoire de la langue et de la culture provençales, 2014

- Le Trésor du Félibrige, Frédéric Mistral, tome 1, p. 226, édition CPM 1979

- François Arnaud, Gabriel Maurin, Le langage de la vallée de Barcelonnette, Paris : Champion, 1920 - Réédité en 1973, Marseille : Laffitte Reprints

- Jean-Rémy Fortoul, Ubaye, la mémoire de mon pays : les gens, les bêtes, les choses, le temps, Barcelonnette : Sabença de la Valeia/Mane : Alpes de Lumière, 1995. 247 p. (ISBN 2-908103-17-6 et 2-906162-28-0)

- Jean-Joseph Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, vol. 1, Chez Desaint & Saillant, (lire en ligne).

- (en) « Chapter 2: Colonia Julia Augusta Faventia Paterna Barcino, Romans at Mons Taber », Mairie de Barcelona.

- Vallis Montium : Histoire de la vallée de Barcelonnette, p. 11.

- Vallis Montium : Histoire de la vallée de Barcelonnette, p. 12 et 15.

- D.-J.-M. Henry, Recherche sur la géographie ancienne et les antiquités du département des Basses-Alpes, Digne, Guichard, 1842, p. 30, le col de la Magdeleine étant l'ancien nom du col de Larche, Colle della Maddalena en italien

- Étienne Garcin, Dictionnaire historique et topographique de la Provence ancienne et moderne, Draguignan, 1835, p. 115

- Histoire des Gaules, et des conquêtes des Gaulois depuis leur origine jusqu'à la fondation de la Monarchie française, 1754 - Les ESUBIANI ou VESUBIANI habitaient bien plutôt la vallée de la Vésubie, plus au sud. Pratiquement tous les spécialistes en sont d'accord.

- Vallis Montium : Histoire de la vallée de Barcelonnette, p. 16.

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p., p. 15.

- Brigitte Beaujard, « Les cités de la Gaule méridionale du IIIe au VIIe s. », Gallia, CNRS éditions, no 63, , p. 22.

- Raymond Collier, op. cit., p. 37.

- Charles Rostaing, Essai sur la toponymie de la Provence (depuis les origines jusqu’aux invasions barbares, Marseille, Laffite Reprints, (1re éd. 1950), p. 91.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 3 : Formations dialectales (suite) ; formations françaises, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 195), , 1852 p. (lire en ligne). § 30208

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017), p. 163

- André Gouron, « Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux XIIe et XIIIe siècles », Bibliothèque de l'école des chartes, t. 121, , p. 49 (lire en ligne).

- rapport communal "AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE" Diagnostic décembre 2016

- Geneviève Xhayet, « Partisans et adversaires de Louis d'Anjou pendant la guerre de l'Union d'Aix », Provence historique, Fédération historique de Provence, vol. 40, no 162, « Autour de la guerre de l'Union d'Aix », , p. 419 (lire en ligne).

- G. Xhayet, op. cit., p. 408 (note 34).

- NICE ET BARCELONNETTE A LA SAVOIE .

- Aristide Guilbert, Histoire des Villes de France, tome premier, p. 674-676, Paris, 1844

- Marie-Zéphirin Isnard, État documentaire et féodal de la Haute-Provence : nomenclature de toutes les seigneuries de cette région et de leurs possesseurs depuis le XIIe siècle jusqu'à l'abolition de la féodalité ; état sommaire des documents d'archive communales antérieures à 1790 ; bibliographie et armoiries, Digne, Vial, 1913, p. 68

- Gabriel Audisio et Jean Jalla, Les protestants de la vallée de Barcelonnette, édition augmentée et mise à jour de la brochure Les Vaudois à Barcelonnette

- Histoire d'Allos : la préfecture de Barcelonnette

- Jean Nicolas, La Rébellion française : mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789, Paris, Gallimard, coll. « Folio », , 1076 p. (ISBN 978-2-07-035971-4), p. 311.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Histoire de l'Arrondissement de Barcelonnette » (consulté le ).

- « La Révolution dans les Basses-Alpes », Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 107.

- Émile Lauga, La poste dans les Basses-Alpes, ou l’histoire du courrier de l’Antiquité à l’aube du XXe siècle, Digne-les-Bains, Éditions de Haute-Provence, , 207 p. (ISBN 2-909800-64-4), p. 58.

- Louis de Rouvroy, Duc de St Simon, Mémoires (lire en ligne)

- Robert-Henri Bautier, « Les loges maçonniques (seconde moitié du XVIIIe siècle) », cartes 120 et 121 et commentaire, dans Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit.

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires », dans « La Révolution dans les Basses-Alpes », Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 292.

- « La Révolution dans les Basses-Alpes », Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 11.

- Michel Vovelle, « Les troubles de Provence en 1789 », carte 154 et commentaire, dans Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit.

- Annales, p. 15.

- Alphand, p. 296-301.

- Alphand, op. cit., p. 320.

- Henri Joannet et Jean-Pierre Pinatel, « Arrestations-condamnations », dans 1851-Pour mémoire, Les Mées, Les Amis des Mées, , p. 69.

- Dominique Caudron, « Le Baron noir et ses ancêtres », Communications, no 52, , p. 233 (lire en ligne).

- Sylvie Arnaud, « Dix-neuf monuments aux morts pour les Poilus Ubayens », La Provence, , p. 11.

- Les fusillés pour l’exemple des Basses-Alpes, Fédération départementale des groupes de Libre Penseurs des Alpes-de-Haute-Provence, collection « Les cahiers de la Libre Pensée bas-alpine », no 2, p. 7-9.

- Jean-Louis Panicacci, « Occupations et affrontements militaires », dans Musée de la Résistance et de la déportation, Alpes en guerre, Grenoble, Musée de la Résistance et de la déportation, (ISBN 2-905375-57-4 et 2-905375-29-9), p. 52. Catalogue de l’exposition éponyme.

- Josette Lesueur et Gérard Lesueur, Les travailleurs espagnols en Ubaye, 1939-1940, Barcelonnette, Sabença de la Valeia, coll. « Cahiers de la Vallée », (ISBN 978-2-908103-54-0 et 2-908103-54-0), p. 11.

- « L'arrestation de Paul Reynaud », Conseil général, Alpes-de-Haute-Provence, octobre 2013, p. 18.

- Personnes mortes en déportation

- Alpes en guerre, op. cit., p. 14.

- Une vallée frontière dans la Seconde Guerre mondiale. Histoires vécues en Ubaye 1939-1945, Barcelonnette, Sabença de la Valèia/Connaissance de la vallée, 1990.— Mémorial de la Résistance et des combats de la Seconde Guerre Mondiale dans les Basses-Alpes, Digne, Secrétariat aux Anciens Combattants–CDIHP des Alpes-de-Haute-Provence, 1992.

- Communes décorées de la Croix de guerre 1939 - 1945

- « Un second souffle pour l'Ubaye ? », Le Magazine du conseil général, Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, no 70, , p. 6.

- GASO - la banque du blason

- Th. L., « École primaire », dans Renaud Alberny, Denis-Armand Canal, Thomas Laurenceau, Dominique Voisin, Les Écoles de la République, Niort, Eclectis, , 440 p. (ISBN 2-908975-15-7), p. 17.

- Renaud Alberny et al., op. cit., p. 19.

- Inspection académique des Alpes-de-Haute-Provence, Liste des lycées publics, publiée le 6 avril 2010, consultée le 31 octobre 2010

- Inspection académique des Alpes-de-Haute-Provence, Liste des écoles de la circonscription de Sisteron-Sud, publiée le 27 avril 2010, consultée le 31 octobre 2010

- Académie d’Aix-Marseille, « Installation des 46 premiers internes dans le premier internat d’excellence de l’Académie à Barcelonnette », (consulté le ).

- Inspection académique des Alpes-de-Haute-Provence, « Liste des collèges publics », (consulté le ).

- Groupement de gendarmerie départementale des Alpes-de-Haute-Provence, « Carte des Brigades de Gendarmerie », Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, consulté le 15 novembre 2014.

- Ambassade du Mexique en France : Présence du Mexique en France.

- Insee, Dossier local - Commune : , p. 5

- Insee, Dossier local, p. 8

- Insee, Dossier local, p. 7

- Insee, Dossier local, p. 17

- Ministère de l'Agriculture, « Orientation technico-économique de l’exploitation », Recensements agricoles 2010 et 2000. (lien : attention, le fichier fait 4,4 Mio)

- Insee, « Exploitations agricoles en 1988 et 2000 », Insee, 2012 (fichier de 24,6 Mio)

- Claude Comet, « Montagne : vivre du tourisme ou de l’immobilier ? », sur Rue89, (consulté le ).

- Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-de-Haute-Provence, « S.A.C.T.P. » (consulté le ).

- Sylvie Arnaud, « L'eau des sources génère aussi de l'électricité », La Provence, 4 décembre 2013, p. 13.

- Agence commerciale des techniques de l'eau (ACTE), « Fil d'actualité - Octobre à novembre 2013 », consulté le 21 décembre 2013.

- « Des entreprises à l'honneur », Alpes-de-Haute-Provence, no 109, , p. 10.

- Observatoire départemental du tourisme, Atlas de l'hébergement touristique, décembre 2008, p. 6

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 7

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 11

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 13

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 16

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 17

- Insee, « Hébergements touristiques des communes, 2008, 2009 et 2012 », Insee, 2012 (fichier de 20,8 Mio)

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 25

- Insee, Dossier local, op. cit., p. 18

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 32

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 36

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 38

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 30

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 44

- www.statistiques-locales.insee.fr

- Cf. Meilleursagents.com

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- 04019-Barcelonnette, insee.fr.

- http://www.statistiques-locales.insee.fr/Fiches/RS/DEP/04/COM/RS_COM04019.pdf

- http://www.statistiques-locales.insee.fr/Fiches/DL/DEP/04/COM/DL_COM04019.pdf

- « festival des enfants du jazz », sur barcelonnette.com.

- Raymond Collier, op. cit., p 298

- Raymond Collier, op. cit., p 212

- Arrêté du 30 décembre 1988, Notice no PM04000759, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 25 octobre 2008

- Raymond Collier, op. cit., p 393-394

- Raymond Collier, op. cit., p 533

- Raymond Collier, op. cit., p 434

- « Les références culturelles des émigrants mexicains de la vallée de Barcelonnette : du grand magasin à la villa », In Situ, no 4, (lire en ligne).

- Raymond Collier, op. cit., p 193 et 392-393

- Raymond Collier, op. cit., p 447

- Raymond Collier, op. cit., p 479

- Arrêté du 11 janvier 1977, Notice no PM04000025, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 27 octobre 2008

- Raymond Collier, op. cit., p 527

- Luc Thévenon, L'art du Moyen Âge dans les Alpes méridionales, Nice, Éditions Serre, , 92 p. (ISBN 2-86410-047-9), p. 70.

- Service culture et patrimoine de Barcelonnette, Culture et patrimoine, Barcelonnette, 2007, en ligne www.ubaye.com, p. 16. Consultée le 28 octobre 2008

- Raymond Collier, op. cit., p 192-193

- Arrêté du 31 mai 1907, Notice no PA00080353, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 25 octobre 2008

- Raymond Collier, op. cit., p 471

- Arrêté du 13 novembre 1934, Notice no PM04000023, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 27 octobre 2008.

- Jean-Marie Homet et Franck Rozet, Cadrans solaires des Alpes-de-Haute-Provence, Aix-en-Provence, Édisud, (ISBN 2-7449-0309-4), p 62-66

Voir aussi

Bibliographie

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Georges Mantoy, « Le soulèvement de décembre 1851 à Barcelonnette », Chroniques de Haute-Provence, Bulletin de la Société scientifique littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 304, , p. 109-116

- Patrice Gouy, Pérégrinations des « Barcelonnettes » au Mexique, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, , 159 p.

- « Les Barcelonettes au Mexique », revue Annales des Basses-Alpes, sur gallica.bnf.fr

- Xavier Balp Vallée de Barcelonnette, son histoire de l'ère romaine au traité d'Utrecht, 2014, 353 p.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Barcelonnette, site édité par l'office de tourisme et la mairie de Barcelonnette.

- Barcelonnette sur le site de l'Institut géographique national

- Barcelonnette sur le site de l'Insee

- Le langage de la vallée de Barcelonnette

- Inventaire des villas mexicaines