Sénat de Nice

Le Souverain Sénat du comté de Nice (Sovrano Senato del countea di Nizza) ou Sénat de Nice est créé le par lettres patentes[1] du duc Charles-Emmanuel Ier de Savoie, et disparaît provisoirement en 1796, lors de la création du département des Alpes-Maritimes par la France occupante.

| Type |

Palais |

|---|---|

| Destination initiale | |

| Destination actuelle |

Centre du Patrimoine |

| Construction |

1655 |

| Commanditaire | |

| Propriétaire |

Ville de Nice |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune |

| Coordonnées |

43° 41′ 44″ N, 7° 16′ 38″ E |

|---|

Après la défaite française, lors du traité de Paris de 1814, les souverains de Savoie retrouvent l’intégralité de leurs droits et prérogatives sur leurs États et possessions légitimes dont fait partie le comté de Nice. Ceux-ci rétablissent immédiatement le Sénat de Nice dans tous ses droits et prérogatives traditionnels jusqu'en 1848 où ils lui concèderont les fonctions et juridictions de cour d'appel.

L’Ancien régime

La juridiction souveraine du Sénat de Nice avait compétence sur tout le territoire et les sujets du comté de Nice qui se composait alors des cantons suivants :

- l’ancienne viguerie de Nice ;

- l’ancienne viguerie de Barcelonnette ;

- l’ancienne viguerie de Sospel ;

- l’ancienne viguerie de Puget-Théniers ;

- le marquisat de Dolceacqua ;

- la principauté d’Oneille (Oneglia en italien) ;

- le comté de Tende ;

- le comté de Beuil.

Le ressort du sénat de Nice comprenait quatre tribunaux de préfecture : Nice, Sospel, Barcelonnette (jusqu’en 1713) et Oneille.

Dès son origine en 1614[2], ses membres incluent un président, quatre sénateurs, deux avocats fiscaux, un secrétaire, deux huissiers, huit soldats de justice et un prévôt, et siège provisoirement dans une maison louée et rénovée.

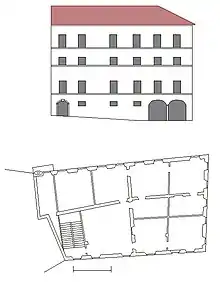

Puis en 1655, il est établi dans un bâtiment de trois étages avec une entrée ornée d’une loggia, situé au bas de la forteresse, aujourd’hui proche de la chapelle du Saint-Suaire (pénitents Rouges), rue Jules-Gilly. Il se nomme palais du Sénat de Nice. En 1701, on lui affecte une chapelle et un dépôt d’archives, et on aménage une salle d’audiences avec hémicycle en 1763.

La veille de l’entrée des troupes françaises dans le comté de Nice, le , les membres du Souverain Sénat du comté de Nice quittent la ville et déménagent leurs archives dans la vallée de la Roya où les patentes royales du instituent à Saorge une délégation exerçant le même pouvoir que le Sénat niçois. Le , le siège de la délégation est transféré de Saorge à Borgo San Dalmasso dans le Piémont où elle émigre de nouveau à Carmagnola, ville proche de la capitale de l’époque, Turin.

Au traité de Paris de 1796, le duc de Savoie, roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem est contraint par la France occupante à renoncer à l’exercice de ses droits et protections sur le comté de Nice. La délégation est donc supprimée par lettres patentes le .

Restauration sarde et Annexion

En 1814, à la Restauration de la maison de Savoie, le roi Victor-Emmanuel Ier de Sardaigne rétablit le Souverain Sénat de Nice dans tous ses pouvoirs traditionnels antérieurs, et son ressort s’étend dorénavant aux tribunaux de préfecture de Nice, d’Oneille et de San Remo.

Les lettres patentes royales du attribuent au sénat de Nice les pouvoirs fonctions et prérogatives d’une cour d’appel et les tribunaux de préfecture deviennent provinciaux puis « d’arrondissement » lors de la réforme de 1859 voulue par Cavour et dont certains pensent, sans doute à juste titre, qu’elle préparait l’annexion par la France, combinée secrètement par lui avec Napoléon III à Plombières.

En 1860, c'est dans les locaux de l’ancien sénat de Nice qu’est proclamée l’annexion politique du comté par la France[3].

Tout naturellement, le Sénat devient après 1860 tribunal civil de Nice, au sein de l'organisation judiciaire française. Il perd cependant son rôle de cour d'appel, les appels se faisant à Aix-en-Provence.

Liste des présidents

En 1792, le Premier Président du Sénat de Nice était Clément Corvesy, comte de Gorbio, qui dut émigrer à la suite des évènements révolutionnaires.

Le tableau ci-dessous donne la liste des présidents du Sénat de Nice à compter de la Restauration de l'Etat sarde.

| Début | Fin | Nom | Commentaire |

|---|---|---|---|

| Carlo Anselmo Martini di Castelnuovo | — | ||

| Raffaele Valentino Pilo | — | ||

| Carlo Anselmo Martini di Castelnuovo | Intérim | ||

| Giuseppe Maria Cambiaso | — | ||

| Carlo Anselmo Martini di Castelnuovo | Intérim | ||

| Ludovico Agostino Peyretti di Condove | — | ||

| Paolo Vincenzo Ferrari di Castelnuovo | — | ||

| Ilarione Spitalieri di Cessole | Intérim | ||

| Ilarione Spitalieri di Cessole | — | ||

| Giuseppe Manno | — | ||

| Giuseppe Arborio di Gattinara | — | ||

| Francesco Mossa Fancello | — | ||

| Leonzio Massa Saluzzo | — | ||

| Giuseppe Musio | — |

État actuel des locaux

Une plaque a été apposée en 1999 sur la façade du bâtiment pour rappeler son histoire.

Après la construction du nouveau palais de justice, en 1885, sous le mandat de Jules Gilly, les locaux de l’ancien sénat de Nice avaient été affectés à l'asile de nuit pour nécessiteux. Le bâtiment a alors subi de nombreuses modifications structurelles (faux plafonds, cloisonnements, installation de très nombreux sanitaires), perdant de sa superbe pour s'adapter à sa nouvelle vocation sociale.

Géré par le centre communal d'action sociale, l'accueil de nuit pour hommes a été transféré rue Trachel à l'été 2013 et le Sénat alors affecté à la Direction générale adjointe de la Culture : les agents de la Direction du Patrimoine historique s'y sont installés et ont organisé, en collaboration avec les historiens du droit de l'Université de Nice, la commémoration du 400e anniversaire du Sénat en [4].

Le centre du patrimoine auparavant logé 75 quai des États-Unis puis place Pierre Gautier [5] y a emménagé à l'été 2016, préfiguration d'un futur centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine niçois.

Vestiges mobiliers

On peut observer au musée Masséna plusieurs portraits des souverains sardes du XIXème siècle ainsi qu'une imposante table marquetée qui proviennent de l'ancien Sénat de Nice.

Le musée conserve également une masse de justice en vermeil symbolisant la délégation du pouvoir judiciaire par le roi de Sardaigne à la cour d’appel de Nice[6].

Illustrations

Vue des arcades de la loggia de l’Ancien Sénat, rue Jules-Gilly

Plaque commémorative apposée en MCMXCIX (1999) par Marie-Gabrielle de Savoie et Jacques Peyrat sur l’ancien palais du sénat de Nice.

Notes et références

- Guide des Archives des Alpes-Maritimes, d'Ernest Hildesheimer, Nice-1974.

- Archives d'État de Turin

- Ralph Schor (sous la direction de), Dictionnaire historique et biographique du comté de Nice, Nice, Serre, 2002, p. 279-280 (ISBN 978-2864103660)

- « Les 400 ans du Sénat de Nice », sur Tandem (consulté le )

- « Vos rendez-vous Patrimoine », sur www.nice.fr (consulté le )

- Une photographie de cette masse a été publiée en page 31 de l’ouvrage « Centenaire du rattachement de Nice » paru en 1960.Elle apparaît également sur la fiche dédiée au Sénat de Nice éditée par la ville de Nice

Voir aussi

Bibliographie

- Henri Morris, Le sénat de Nice, éditions Serre, 2003 (ISBN 2-86410-397-4)

- Jean-Paul Barety, Le rôle du Sénat de Nice de sa création en 1614 jusqu'en 1792 : comment il renforça l'autorité des ducs de Savoie dans le Comté de Nice, p. 29-4, Nice-Historique, année 1973, no 7 Texte

- Jean-Paul Barety, Résumé de la conférence sur le Sénat de Nice, p. 91-93, Nice Historique, année 1967, no 6 Texte

- Paul-Louis Malausséna, Olivier Vernier, Le Sénat de Nice et la Révolution, p. 207-216, Nice Historique, année 1992, no 286 Texte

- Anatoine-Nicæus Emanuel, Les premiers présidents et les avocats fiscaux généraux du Sénat de Nice depuis sa fondation jusqu'en 1798, p. 41-46, Nice Historique, année 1915, no 338 Texte

- Haute magistrature de la ville et du comté de Nice : Consuls syndics et maires de Nice. Gouverneurs et commandants de la ville et du comté . Chevaliers de l'Ordre de Malte. Sénat de Nice, premiers présidents (premiers présidents du Sénat entre 1614 et 1705), p. 98-99, Nice-Historique, Nice, 1903, no 585 Texte

- Haute magistrature de la ville et du comté de Nice : Consuls syndics et maires de Nice. Gouverneurs et commandants de la ville et du comté . Chevaliers de l'Ordre de Malte. Sénat de Nice, premiers présidents (premiers présidents du Sénat entre 1720-1791 et 1817-1859), p. 113-115, Nice-Historique, Nice, 1904, no 585 Texte