Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains est une commune française située dans le département des Vosges, en région Grand Est. Elle fait partie de la région historique et culturelle de Lorraine.

| Plombières-les-Bains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Blason |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Région | Grand Est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Département | Vosges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Arrondissement | Épinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Porte des Vosges Méridionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Maire Mandat |

Lydie Barbaux 2020-2026 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code postal | 88370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code commune | 88351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gentilé | Plombinois, Plombinoises[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Population municipale |

1 566 hab. (2020 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Densité | 58 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Coordonnées | 47° 58′ 02″ nord, 6° 27′ 50″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Altitude | Min. 335 m Max. 576 m |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Superficie | 27,20 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Type | Commune rurale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Élections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Départementales | Canton du Val-d'Ajol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Site web | www.plombiereslesbains.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Plombières-les-Bains, surnommée la « Ville aux mille balcons », est une station thermale très à la mode à différentes époques et notamment au XIXe siècle, sous Louis-Philippe Ier et Napoléon III. Ses habitants sont appelés les Plombinois.

Géographie

Localisation

Située dans les Vosges méridionales, aux confins de la Haute-Saône, la petite ville de Plombières-les-Bains occupe la vallée étroite de l'Augronne.

Géologie et relief

C'est une des 189 communes[2] du Parc naturel régional des Ballons des Vosges qui s'étend entre Alsace, Lorraine et Franche-Comté, de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, au nord, jusqu'aux portes de Belfort et à Plombières-les-Bains, au sud.

La Vôge est un plateau gréseux du nord-est de la France, à cheval sur les départements des Vosges et de la Haute-Saône, entre Vittel, Jussey, Saint-Loup-sur-Semouse, Remiremont et Épinal.

Bellefontaine, Xertigny, Plombières-les-Bains sont les autres grandes communes de l'ouest avec de nombreux hameaux[3].

Les conditions géologiques ont fait de Plombières-les-Bains une ville thermale attestée dès l'Antiquité romaine. La présence d'une eau abondante a permis l'essor de l'industrie métallurgique dès l'époque moderne puis du textile à partir des années 1830[4].

Hydrographie et les eaux souterraines

Au-delà de l'Augronne se trouve la commune du Val-d'Ajol où passe désormais la nouvelle RN 57 qui évite ainsi le relief plombinois trop escarpé.

Cours d'eau sur la commune ou à son aval[7] :

- rivière l'Augronne[8] ;

- Deux autres cours d'eau sillonnent la commune, également orientés du nord-est vers le sud-ouest :

- le ruisseau de Chèvrecul qui arrose Ruaux avant de plonger vers l'Augronne

- et la Semouse qui sépare la commune de ses voisines : Xertigny et Le Clerjus.

- rivière la Semouse[9] ;

* ruisseaux :

La ville possède 27 sources chaudes faiblement minéralisées mais riches en oligo-éléments. Les eaux de Plombières jaillissent à des températures comprises entre 57 et 84 degrés , se plaçant donc à la deuxième place des sources les plus chaudes d’Europe : idéales pour se relaxer, elles sont aussi indiquées dans le traitement des affections digestives et rhumatismales[19].

Climat

Climat classé Cfb dans la classification de Köppen et Geiger[20].

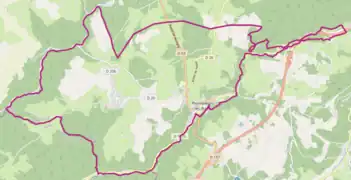

Carte OpenStreetMap

Carte OpenStreetMap Carte topographique

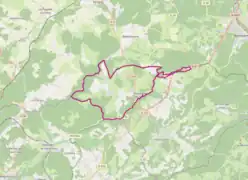

Carte topographique Avec les communes environnantes

Avec les communes environnantes

Communes limitrophes

|

Xertigny | Bellefontaine |  | |

| Le Clerjus | N | Le Val-d'Ajol | ||

| O Plombières-les-Bains E | ||||

| S | ||||

| Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône |

Fougerolles Haute-Saône |

Voies routières

Plombières-les-Bains est accessible par les axes de communication suivants :

- RD 157 vers Remiremont et Épinal, ancienne RN 57 construite en 1845[21] suivant la vallée de l'Augronne en amont de la ville et reliée au niveau des Gérards à l'actuelle RN 57 en 2×2 voies dans la partie vosgienne contournant Plombières-les-Bains par les hauteurs du Val-d'Ajol[22].

- RD 157 vers Le Val-d'Ajol (par la RD 20) et la Haute-Saône, ancienne RN 57 remontant vers le Petit Moulin et reliée au niveau de la Croisette à l'actuelle RN 57.

- RD 157bis vers Aillevillers et Saint-Loup-sur-Semouse, suivant la vallée de l'Augronne en aval de la ville, ancienne route nationale 57bis construite en 1838 et rectifiée en 1865[23].

- RD 20 (Ermitage aux Granges-de-Plombières) puis RD 63 (Xertigny) puis RD 434 vers Épinal, ancienne route de Lunéville à Bâle au XVIIIe siècle et début du XIXe siècle puis RN 57 jusqu'en 1887.

- route des Scieries remontant la vallée du ruisseau des Scieries ou de Saint-Antoine vers les hameaux des hauteurs du Val-d'Ajol avec une liaison vers la D 23 reliant Remiremont au Val-d'Ajol par le col du Peutet et Faymont.

- route du Dandirand descendant vers Plombières par une pente longue et rapide, ancienne route de Plombières à Remiremont avant la construction de la route plus large en pente douce dans la vallée de l'Augronne.

Transports en commun

- Réseau régional de transports en commun "Fluo Grand Est"[24].

Lignes SNCF

Gare au début du XXe siècle.

Gare au début du XXe siècle. Ancienne gare de Plombières-les-Bains transformée en casino.

Ancienne gare de Plombières-les-Bains transformée en casino..JPG.webp)

La gare ferroviaire en activité la plus proche est la gare de Remiremont[25]. Une halte voyageurs se trouve à la gare d'Aillevillers.

| Nom | Destinations | Distance |

|---|---|---|

| Aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg[26] | France Europe Afrique | 145 km |

| Aéroport de Nancy-Essey | France Europe | 104 km |

Transports aériens

Les aéroports les plus proches sont :

En fonction des destinations, plusieurs aéroports (cf. tableau ci-contre).

Toponymie

L'appellation « les Bains » est ajoutée au nom de Plombières en 1891[27], pour mettre en valeur l'activité thermale de la ville.

Histoire

Une ville thermale gallo-romaine

Plombières fut dès le Ve siècle av. J.-C. le lieu d'un habitat celte. Les Romains lors de la conquête des Gaules, y découvrirent des sources d'eaux chaudes et fondèrent la station il y a plus de 2 000 ans. La légende veut que les légions du lieutenant de Jules César, Titus Labienus, qui se dirigeaient vers le nord via l'actuelle Franche-Comté, en -51, se soient arrêtées à proximité de Plombières. Un soldat, à la recherche de son chien, qui se serait éloigné pendant la nuit, aurait trouvé ces sources chaudes. Les Romains entreprirent des travaux considérables afin de capter les sources ; pour cela, ils détournèrent l'Augronne. Il semble que les thermes romains accueillaient surtout des blessés de guerre venus des limes sur le Rhin. La station est détruite lors des invasions barbares, mais renaît à partir du Moyen Âge.

Une forteresse du Moyen Âge

Le duc Ferry III de Lorraine y fait ériger une forteresse (on situe l'achèvement partiel des travaux en 1292) sur des terres appartenant à l'abbaye de Remiremont, ce qui lui vaut une menace d'excommunication. Le château était bâti sur la rive gauche de l'Augronne afin de protéger les « baigneurs contre les méchantes gens ». Il a peut-être été détruit au cours de l'incendie qui détruisit Plombières en 1297[28].

Un lieu de villégiature prisé à l'époque moderne

Au fil des siècles, d'illustres curistes s'y succèdent : les ducs de Lorraine, bien sûr et leurs cousins les ducs de Guise mais aussi Montaigne, Mesdames Adélaïde et Victoire, filles de Louis XV de France, Voltaire, Beaumarchais (la première de son célèbre « Mariage de Figaro » eut lieu à Plombières, il y était le propriétaire de la papeterie entre 1780 et 1788).

Plombières à l'époque contemporaine

Joséphine de Beauharnais, Napoléon III, Berlioz, Lamartine ou encore Alfred de Musset et même le peintre espagnol Goya vinrent séjourner à Plombières.

Une maquette de bateau à vapeur

Une stèle est érigée en souvenir de l’ingénieur américain Robert Fulton qui, en 1802, est venu présenter à l'épouse du premier consul, la maquette de son bateau à vapeur. L’expérience eut lieu sur un bras de l’Augronne, près de l'actuelle rue Fulton, et l’invention devait révolutionner l’art de la navigation.

Le Corps des tirailleurs sénégalais (qui venaient d’une vingtaine de pays d’Afrique de l'Ouest et pas seulement du Sénégal) a été créé par le commandant Faidherbe en 1857 et confirmé par le décret signé par Napoléon III, empereur des Français, le à Plombières-les-Bains.

L'entrevue de Plombières

Le eut lieu dans le « pavillon des princes » (actuels bureaux de l'administration de la Société thermale) l'entrevue secrète entre l'empereur Napoléon III et le comte de Cavour, premier ministre sardo-piémontais, aboutissant au traité de Plombières. Cet accord prévoit qu'en l'échange de l'appui militaire français au royaume de Piémont-Sardaigne dans sa guerre contre l'Autriche, la France sera indemnisée par l'annexion de la Savoie et du comté de Nice.

Fusion de communes

Le , Plombières-les-Bains fusionne avec Bellefontaine, Granges-de-Plombières et Ruaux sous le régime de la fusion-association. Le , Plombières-les-Bains se sépare de Bellefontaine. Le , la fusion de Plombières-les-Bains avec Granges-de-Plombières et Ruaux est transformée en fusion simple[29].

Intercommunalité

Plombières-les-Bains est membre de la communauté de communes de la Porte des Vosges Méridionales.

Politique et administration

Liste des maires

Urbanisme

Typologie

Plombières-les-Bains est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [32] - [33] - [34]. La commune est en outre hors attraction des villes[35] - [36].

Plombières-les-Bains occupe la vallée étroite de l'Augronne. Cette topologie a conduit la commune à se développer sur les versants et par certains hameaux excentrés sur les plateaux de la Vôge : Granges-de-Plombières, Ruaux, ...

La ville et sa vallée sont classés site patrimonial remarquable[37] - [38]. Ce classement a le caractère juridique d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols. Créée par la loi du 7 juillet 2016[39], ce classement se substitue aux secteurs sauvegardés, aux ZPPAUP (zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) et aux AVAP (aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine).

La ville a été, en 2017, labellisée Village étape, « plus beaux détours de France », et station de tourisme[40]. Elle possède une grande homogénéité architecturale du Second Empire.

Plombières-les-Bains est couverte par le plan local d'urbanisme dont la dernière procédure a été approuvée le 28 juin 2012[41].

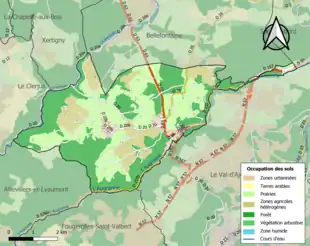

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (54,2 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (54,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (41,4 %), prairies (37,5 %), zones agricoles hétérogènes (16,7 %), zones urbanisées (4,5 %)[42].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[43].

Politique environnementale

- Ville fleurie : trois fleurs attribuée par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris de France au Concours des villes et villages fleuris.

Finances locales 2021

En 2021, le budget de la commune était constitué ainsi[44] :

- total des produits de fonctionnement : 2 593 000 €, soit 1 547 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 2 564 000 €, soit 1 530 € par habitant ;

- total des ressources d’investissement : 568 000 €, soit 339 € par habitant ;

- total des emplois d’investissement : 759 000 €, soit 453 € par habitant.

- endettement : 3 140 000 €, soit 1 873 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d’habitation : 13,27 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 38,68 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40,08 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2019 : Médiane en 2019 du revenu disponible, par unité de consommation : 19 000 €[45].

Jumelages

La Ville de Plombières est jumelée avec :

Erbach (Bade-Wurtemberg) (Allemagne) depuis 1980[46] ;

Erbach (Bade-Wurtemberg) (Allemagne) depuis 1980[46] ; Saint-Claude (Guadeloupe) (France) depuis 2013[47] - [48], dans les Petites Antilles. Localisée sur les hauteurs de la ville de Basse-Terre, au pied de la Soufrière, Saint-Claude est connue pour ses sources thermales ;

Saint-Claude (Guadeloupe) (France) depuis 2013[47] - [48], dans les Petites Antilles. Localisée sur les hauteurs de la ville de Basse-Terre, au pied de la Soufrière, Saint-Claude est connue pour ses sources thermales ; Santena (Italie) depuis 2015, une commune de 10 740 habitants située dans la région du Piémont, au nord-ouest de l'Italie[49] - [50].

Santena (Italie) depuis 2015, une commune de 10 740 habitants située dans la région du Piémont, au nord-ouest de l'Italie[49] - [50].

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[51]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[52].

En 2020, la commune comptait 1 566 habitants[Note 2], en diminution de 10,26 % par rapport à 2014 (Vosges : −2,99 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

En 1972, est créé un syndicat intercommunal regroupant Plombières-les-Bains et les communes de Ruaux, Les Granges de Plombières et de Bellefontaine. En 1977, Bellefontaine se sépare du syndicat.

En 1991, Ruaux et les Granges de Plombières fusionnent avec Plombières.

Depuis 2004, c'est la notion de population municipale qui a pris le relais. (voir : Chiffres de population de la France)

La population légale 2009 entre en vigueur le .

Enseignement

Établissements d'enseignements[54] :

- écoles maternelles et primaires[55] ;

- collèges dans la commune ;

- lycées à Remiremont.

Santé

Professionnels de santé[56] :

- médecins, infirmiers, kinésithérapeute[57].

Établissements de santé :

- pharmacie à Plombières-les-Bains[58],

- Centre hospitalier de Remiremont[59].

Cultes

- Culte catholique, Paroisse Notre-Dame-des-Sources, Diocèse de Saint-Dié[60]

Manifestations culturelles et festivités

Un marché de Noël se déroule les quatre week-ends qui précèdent Noël. La décoration de la ville est confiée à l'association « Marché de Noël » et le centre-ville piétonnier est envahi de plusieurs dizaines de chalets qui accueillent commerçants, artisans, associations, sans oublier les brocanteurs et antiquaires présents toute l'année dans cette ville.

De nombreux artisans d'art, antiquaires et brocanteurs sont installés au centre-ville et au « Clos des deux Augustins » (à côté de la mairie). Ils sont ouverts toute l'année. Chaque second dimanche du mois d'avril à octobre, une brocante est organisée dans les rues de la ville.

Tous les deux ans, Plombières-les-Bains et les deux communes du Val d'Ajol et de Girmont-Val-d'Ajol accueillent les passionnés, venus de toute l'Europe, de musique mécanique et d'orgues de Barbarie autour du Festival Musicanicarts[61].

Depuis 2017, une exposition d'art et d'artisanat d'art, sur le thème de l'érotisme, EroticArt, occupe plusieurs lieux de la ville à la mi-février, rassemblant des dizaines d'exposants et plusieurs centaines d'œuvres. C'est un des nombreuses manifestations culturelles de la ville comme les peintres dans la rue, PLB Art, la semaine des arts, etc.

En , la commune représente la nouvelle région Grand Est dans l'émission Le Village préféré des Français de France 2.

Économie

La cité thermale de Plombières-les-Bains mise aujourd'hui non seulement sur le thermalisme, la remise en forme, et son casino, mais également sur le tourisme vert (jardins en terrasses, Parc miniature) et les évènements culturels.

Culture locale et patrimoine

Les Bains

Les Bains de Plombières se situent le long d'un axe central passant par la rue Liétard, la place du Bain Romain et la rue Stanislas. Il rassemble huit lieux voués au thermalisme : le Bain national, le Pavillon des Princes, le Bain tempéré, le Bain des Capucins, le Bain romain, le bâtiment thermal gallo-romain, le Bain Stanislas et le Bain Montaigne. On peut y ajouter le lavoir couvert du XIXe siècle et la maison des Arcades qui héberge la Source du Crucifix.

- Le Bain Romain[62] existe depuis l'Antiquité. À cette époque, l'emplacement était occupé par un bassin rectangulaire à l'air libre de 40 m de long sur 9 m de large, bordé de quatre gradins, avec une eau thermale naturellement chauffée. Après plusieurs reconstructions au cours de l'histoire, Robert Danis construit un nouvel édifice en 1936/1938. Le vestibule conserve les quatre gradins gallo-romains ; il est décoré de mosaïques et de peintures murales de Franck Danis, et d'une statue drapée du Consul Romain (dépôt du Musée du Louvre), le tout est inscrit aux monuments historiques par arrêté du [62].

- Le Bâtiment thermal gallo-romain ou Piscine Jutier, situé en sous-sol de la rue Stanislas, dont les vestiges sont classés par arrêté du [63]. Il n'est visitable qu'aux journées du patrimoine.

- Le Centre Balnéo-romain Calodaé, propriété du groupe DocteGestio[64] dont la gestion est controversée[65], utilise cinq des huit bâtiments thermaux (Pavillon des Princes, Bain tempéré, Bain romain, Bain Stanislas, Bain Montaigne), reliés par la galerie Jutier construite en 1857. Le Centre propose un parcours à travers le Bain tempéré (piscine d'eau thermale), le Bain romain (salle de détente), la galerie Jutier (étuve sèche et étuve humide) et le Bain des Dames (salle de détente, salle des trombes d'eau, jacuzzis en pierre. Des soins du corps et du visage sont également proposés[66]. L'entrée se fait dans l'ancien Hôtel Deschaseaux situé sur la place du Bain Romain. Le Centre est fermé depuis 2020 sans date de réouverture prévue en 2022, nécessitant des rénovations dans le respect des normes ABF[67].

- Le lavoir couvert XIXe siècle[68] de la rue Liétard, n'a pas de vocation thermale proprement dite mais avait une vocation hygiéniste, s'inscrivant dans un mouvement national plus vaste du XIXe siècle. Le lavoir a la particularité de posséder un local fermé muni d'une chaudière, servant de buanderie.

- Le Bain national[69] (anciennement Bain royal, Bain neuf ou Bain impérial) est construit en 1812/1819 par Nicolas Grillot à la suite de la nationalisation des eaux de Plombières par le décret de l'empereur Napoléon Ier le . Il est construit à l'emplacement d'un ancien couvent des Capucins[70] du XVIIe siècle vendu comme Bien national en 1791. L'architecte Robert Danis reconstruit le bâtiment devenu vétuste en 1932/1935 en style Art déco, à l'exception de la façade principale. L'aménagement intérieur date donc de cette époque avec une buvette lumineuse entourée d’un muret couvert de mosaïques, dont l'accès est libre pour tous les visiteurs. Le Bain National sert aujourd'hui de buvette thermale. Sur le côté du Bain est installé une stèle commémorative du bi-millénaire de la ville (fragment de colonne romaine). Les façades, les toitures, les mosaïques ainsi que le sol, les murs, la voûte et la fontaine de la buvette sont inscrits aux monuments historiques par arrêté du [69].

- Le Pavillon des Princes[71] est construit vers 1820 pour servir de lieu de résidence à la famille royale. Il a accueilli l'entrevue de Plombières entre Napoléon III et Camillo Cavour en 1858. Il accueille aujourd'hui une salle de cardio-training et une salle de massages et d'esthétique pour le Calodaé. Le Pavillon des Princes est inscrit monument historique par arrêté du [71].

- Le Bain Tempéré[72] est construit en 1772 sur les plans de l'architecte Jean-Louis Deklier Dellile, avec une piscine thermale centrale entourée de cabines. Nicolas Grillot le restaure en 1823 et Robert Danis le restructure complètement en 1932 et installe un escalier hors œuvre pour desservir l'étage. D'autres aménagements ont lieu à la fin du XXe siècle avec notamment une verrière placée au niveau du faîte. Le Bain Tempéré accueille principalement la piscine thermale du Calodaé. Les façades, les toitures, la grande salle voûtée du rez-de-chaussée à l'exception du sol en matière plastique et la mosaïque de 1933 sont inscrits monuments historiques par arrêté du [72].

- Le Bain des Capucins[73] (anciennement Petit Bain, Bain des Pauvres ou Bain des Goutteux) était réservé au traitement des maladies de peau, aux pauvres et aux lépreux dont l'accès au Grand Bain était interdit. De plan carré, Robert Danis restructure le bâtiment carré en 1932 en le réunissant au Bain Tempéré. L'espace intérieur est un volume unique qui a conservé sa structure du XVIIIe siècle inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du [73].

- Le Bain Stanislas[74] (anciennement Bain de la Reine et Bain des Dames en référence à la fréquentation des duchesses de Lorraine) est construit entre 1752 et 1758, faisant suite à plusieurs constructions antérieures. Il est de plan rectangulaire et de taille modeste, avec un fronton aux Armes du Chapitre Noble de Remiremont. Vendu comme Bien national en 1791, l’État en fait l'acquisition en 1836. La distribution intérieure des pièces est en grande partie transformée aux XIXe siècle et XXe siècle. On peut y admirer un escalier en pierre à rampe en fer forgé, cinq réservoirs en bois doublé de plomb dans les combles, une étuve sèche (ou hammam) dans la salle des céramiques chaudes et une étuve humide romaine au sous-sol (50 °C – source à 81 °C) découverte en 1856 par Prosper Jutier. Ces deux étuves servent aujourd'hui au Calodaé, ainsi qu'une salle de détente. Les façades, les toitures, l'escalier, les deux plafonds en dalle de grès et les réservoirs en bois situés dans les combles sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du [74].

- Le Bain Montaigne[75] est attesté dès 1821 comme annexe thermale du Bain Stanislas. Reconstruit en 1843 en forme rectangulaire et en pierre de taille de grès d'après un projet de l'architecte Nicolas Grillot. Il accueille aujourd’hui la salles des trombes d'eau et les bassins-jacuzzi circulaires revêtus de marbre pour le Calodaé. Les façades, les toitures, ainsi que la salle dite des trombes d'eau sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du [75].

- La Maison des Arcades[76] est construite en 1761/1762 pour le duc Stanislas Leszczynski et sert de mairie à la fin du XVIIIe siècle. Elle possède une grille de balcon et une rampe d’escalier en fer forgé d’André Gillot, un élève de Jean Lamour, ainsi qu'un écusson aux armes pleines de Stanislas sur la façade. Sa façade sur rue et le grand escalier sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du [76]. Au rez-de-chaussée se loge la Source du Crucifix[77], inscrite aux monuments historiques le [78].

Lavoir couvert XIXe.

Lavoir couvert XIXe. Bain National.

Bain National. Buvette thermale du Bain National.

Buvette thermale du Bain National. Fragment de colonne romaine près du Bain National.

Fragment de colonne romaine près du Bain National. Pavillon des Princes.

Pavillon des Princes. Bain Tempéré.

Bain Tempéré. Place du Bain Romain.

Place du Bain Romain. Bain Stanislas.

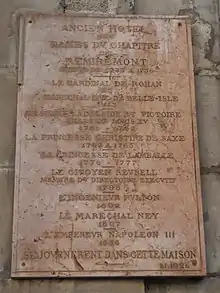

Bain Stanislas. Plaque à l'entrée du Bain Stanislas.

Plaque à l'entrée du Bain Stanislas. Escalier devant le Bain Montaigne.

Escalier devant le Bain Montaigne. Source Vulcain dans la rue Stanislas

Source Vulcain dans la rue Stanislas Maison dite des Arcades.

Maison dite des Arcades. Source du Crucifix à la Maison des Arcades.

Source du Crucifix à la Maison des Arcades.

- Grand Hôtel et Thermes Napoléon

À la demande de Napoléon III, l'ensemble est construit au cœur de la station thermale en 1857/1861 par les architectes Charles Isabelle et Nicolas Grillot, puis restauré par Robert Danis en 1932/1933. Les « Thermes Napoléon », décoré de l'aigle impériale à son fronton, est encadré de chaque côté par deux ailes rectangulaires constituant le Grand Hôtel de quatre-vingt chambres (aussi nommé « Prestige impérial »).

À l'intérieur, un marbre de Napoléon III de Nicolas Jaley accueille les visiteurs avant de pénétrer dans le grand hall d'entrée de 55 mètres de longueur. Deux statues en pied trônent dans celui-ci : Calliope la muse de la Poésie épique et de l'Éloquence, et Thalie la muse de la Comédie (dépôt du musée du Louvre). Le hall permet de desservir les galeries de bains et aux passages couverts des deux ailes du Grand Hôtel.

L'ensemble est inscrit monument historique depuis le [79]. Plus de 3 500 curistes fréquentent chaque année cet établissement[80].

Grand Hôtel et Thermes Napoléon.

Grand Hôtel et Thermes Napoléon. Entrée des Thermes Napoléon.

Entrée des Thermes Napoléon. Hall intérieur des Thermes Napoléon.

Hall intérieur des Thermes Napoléon. Hall intérieur des Thermes Napoléon.

Hall intérieur des Thermes Napoléon.

- Hôtel du Parc

L'hôtel Métropole (puis hôtel du parc) a été construit entre 1898 et 1905 sur le site d'un des plus anciens sites sidérurgiques de Lorraine (XVIIe siècle). Il est utilisé par les curistes de 1905 à 1940. Il constitue l'une des œuvres majeures de l'architecte Charles Hindenayer (quelquefois écrit Hindermeyer), qui a construit également des villas jouxtant l'hôtel. Le décor ornemental du bâtiment est plus proche du Jugendstil, Art nouveau allemand, que du style de l'École de Nancy. Il se montre à cet égard caractéristique des influences internationales de l'Art nouveau.

L'immeuble s'inscrit parfaitement dans l'harmonie architecturale de l'avenue des États-Unis. Il est composé de deux corps de bâtiments sur le même alignement, avec un corps gauche à trois étages carrés et un étage de combles et un corps droit à quatre étages carrés. La frise peinte au pochoir, sous l'avancée de la toiture, a été détruite par piochement en raison de son effritement qui la rendait dangereuse. Les motifs et les couleurs qui la composaient ont été préservés et conservés par l'Inventaire de Lorraine, et pourrait être ainsi « très facilement » reconstitués.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est réquisitionné par l'occupant pour devenir un hôpital militaire à l'armée allemande. Après leur départ en 1944, l'hôtel n'a jamais retrouvé sa vocation première par manque de moyens financiers. Il est d'abord acheté par la ville en 1958 et abrite le collège de la commune jusqu'à la construction du nouveau collège Montaigne aux Granges de Plombières en 1997.

En 2004, la municipalité souhaite le raser pour y construire une nouvelle maison de retraite pour la commune. L'association AVANCEE DE Plombières est alors créée et sauve par deux fois le bâtiment de la démolition, tout en proposant un projet de restauration. Le bâtiment est finalement racheté en 2006 par Patrick Géhin, un investisseur privé, pour la somme de 210 000 €[81]. Mais à ce jour, rien n'a été réalisé et l'édifice est de nouveau en vente[82].

Vue générale de l'hôtel du Parc.

Vue générale de l'hôtel du Parc. L'entrée de l'hôtel du Parc.

L'entrée de l'hôtel du Parc..jpg.webp) Façade arrière de l'hôtel du Parc.

Façade arrière de l'hôtel du Parc..jpg.webp) Détail des fenêtres de l'escalier à l'arrière.

Détail des fenêtres de l'escalier à l'arrière..jpg.webp) Détail d'une fenêtre.

Détail d'une fenêtre.

- Parc Impérial

Le parc Impérial est aménagé en 1856 au sud de la ville sur les ordres de Napoléon III. On peut y admirer environ 80 essences d’arbres différents[83]. On peut aussi y pratiquer le tennis, la pétanque, le mini golf et la pêche dans un étang.

Il accueille depuis le printemps 2012 le Parc Miniature Alsace Lorraine[84], qui était initialement installé à Saint-Amé jusqu'à l'automne 2008. Il rassemble 28 maquettes aux échelles 1/50e ou 1/33e, reproduisant les célèbres monuments de Lorraine, d'Alsace et de Franche-Comté.

Depuis le parc Impérial, on peut rejoindre par des sentiers en forêt la fontaine Stanislas. Située au sud-ouest de la commune dans le bois du Lattenaire, à 1,5 km du parc Impérial, elle doit son nom à Stanislas Leszczynski (1677-1766), roi de Pologne et duc de Lorraine, qui fut charmé par l'endroit[85]. C'est aussi le lieu d'inspiration d'Hector Berlioz pour Les Troyens.

.JPG.webp) Thermes Napoléon dans le Parc miniature.

Thermes Napoléon dans le Parc miniature. Étang du parc Impérial.

Étang du parc Impérial. Partie du champ de moraines.

Partie du champ de moraines. Fontaine Stanislas.

Fontaine Stanislas. Fontaine Stanislas en 1838.

Fontaine Stanislas en 1838.

- Casino

Le casino actuel est installé depuis 2001 dans le bâtiment voyageurs de l'ancienne gare. Celle-ci était une gare terminus de la ligne venant d'Aillevillers en Franche-Comté. Elle est construite en 1878 devant le parc Impérial au sud de la ville pour recevoir le Train des Eaux qui desservait plusieurs stations thermales et amenait les curistes directement depuis Paris en 6 heures ! La gare ferme définitivement ses portes cent ans plus tard en 1978, mais le casino a conservé la structure métallique de la verrière qui protégeait le quai et a installé des rails et un wagon pour un service de restauration.

- Espace Berlioz

Le bâtiment est construit en 1877/1878 par l'architecte départemental François Clasquin[86] pour accueillir le casino de la ville. Modifié une première fois en 1905, l'ensemble est de nouveau modifié et modernisé au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1948 avec notamment la disparition de la galerie en fonte et verre de style Baltard.

Le casino actuel occupe l'ancienne gare depuis 2001, et l'ancien casino est transformé en Espace Berlioz pouvant accueillir diverses manifestations culturelles et commerciales (cinéma, théâtre, conférences, expositions, marchés de Noël, banquets, réunions...). L'office de tourisme est installé dans la rotonde au nord-est du bâtiment.

Actuellement le bâtiment est fermé en raison d'un défaut de mise aux normes. Il rouvrira après les travaux nécessaires. En revanche, cinéma et office de tourisme sont toujours accessibles.

.jpg.webp) Espace Berlioz.

Espace Berlioz..jpg.webp) Office de tourisme.

Office de tourisme..jpg.webp) Office de tourisme.

Office de tourisme.

- Ensemble de villas

Les villas remarquables de la rue du Général-de-Gaulle et du Chevalier de Boufflers, en arrière des Thermes Napoléon, sont élevées sur une quarantaine d'années entre 1860 et 1900. Elles présentent une richesse architecturale surprenante et plusieurs portent le label « Fondation du patrimoine », gage de la préservation de l'authenticité des matériaux et des façons de faire de l'époque.

Partie des villas et du coteau de la route d'Épinal.

Partie des villas et du coteau de la route d'Épinal. Exemple de balcons.

Exemple de balcons.

Édifices religieux

- Église Saint Amé-et-Saint Blaise

L'église paroissiale Saint Amé-et-Saint-Blaise[87] - [88], ses orgues[89] - [90] - [91] - [92] - [93] et ses cloches[94] - [95], reconstruite sur un projet de l'abbé Balland, avec l'aide financière de l'empereur Napoléon III, de 1857 à 1860, en remplacement de la première église[96] du XVIIIe siècle devenue vétuste et trop exiguë. L'église Saint Amé est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du [87].

De style néo-gothique flamboyant, sur des plans de Viollet-le-Duc, le gros œuvre se termine en 1860 par la tour. Quelques éléments viendront compléter l'ensemble par la suite comme la consécration du maître autel en 1863 par l'évêque de Saint-Dié Louis-Marie Caverot, la sculpture du portail en 1864, ou l'agrandissement de la tribune d'orgue en 1882.

L'église est inscrite monument historique depuis le . La restauration de la toiture de l'église a été évoquée au cours de l'émission du sur France 2 sur le thème Sauvons nos trésors, et ce projet a remporté la première place de l'émission[97].

La restauration du toit de l'église a débuté en et s’est achevée en 2019. Le bâtiment est de nouveau accessible depuis.

Le monument aux morts républicain de la ville se situe à gauche de l'entrée de l'église, sur la place homonyme.

.jpg.webp) Église Saint Amé depuis les jardins en terrasses

Église Saint Amé depuis les jardins en terrasses Église Saint Amé.

Église Saint Amé. Façade principale.

Façade principale. Couronne impériale couronnant le clocher.

Couronne impériale couronnant le clocher. Portail.

Portail. Nef.

Nef..jpg.webp) Chaire.

Chaire. Autel.

Autel. Orgues.

Orgues. Baptistère.

Baptistère. Confessionnal.

Confessionnal..jpg.webp) Buste de l'abbé Ménestrel.

Buste de l'abbé Ménestrel. Monument aux morts religieux (partie gauche).

Monument aux morts religieux (partie gauche). Monument aux morts religieux (partie droite).

Monument aux morts religieux (partie droite). Monument aux morts républicain.

Monument aux morts républicain.

- Chapelle Saint Joseph

Elle surplombe la ville en étant situé sur le coteau de la vierge. Construite en 1858 dans le même style néo-gothique que l'église Saint Amé, on peut y voir à l'intérieur de nombreux ex-voto recouvrant les murs, une statue de Saint-Joseph dominant l'autel de marbre blanc et une statue de Sainte-Barbe[98] classée au titre des objets historiques le .

Une statue de Notre-Dame-de-Plombières est installée au XIXe siècle sur ce coteau, à quelques mètres de la chapelle Saint Joseph.

Chapelle Saint Joseph.

Chapelle Saint Joseph. Statue Notre-Dame-de-Plombières.

Statue Notre-Dame-de-Plombières.

- Chapelle la Vierge des champs

Chapelle érigée en 1850[99] en bordure d'une route et en plein milieu du plateau vosgien, elle contient quelques statues de plâtres et des ex-voto dont le plus ancien date de 1906. La toiture a été restaurée en 1998. Les murs extérieurs furent rénové en 2021. Ce lieu est idéalement situé, dans un cadre naturel et historique: les touristes ou les habitants aiment beaucoup s'y arrêter pour se détendre ou pique-niquer.

- Chapelle de la maison de retraite

Elle est située au rez-de-chaussée du bâtiment principal de la maison de retraite actuelle[100], dans l'ancien hôpital de la ville. Le vaisseau unique est voûtée en berceau, elle est restaurée simplement avec des murs blanchis en 1936, ce qui met en valeur le décor de mosaïque réalisé par Gentil & Bourdet de Boulogne-Billancourt sur des dessins de Franck Danis.

- Lavoir de la Croix de mission

Ce lavoir du XIXe siècle[101] de l'avenue du duc Léopold, est placé sous la protection d'une croix de mission.

Musée et monument Louis Français

- Musée Louis Français

Le musée est situé dans la maison que Louis Français (1814-1897) se fit construire en 1875 par Théodore Ballu. À sa mort, le peintre paysagiste de l'École de Barbizon, élève de Corot et natif de Plombières, la lègue à la commune avec les collections qu'elle renferme[102].

Les thèmes principaux de ce musée sont les beaux-arts et les sciences de la nature. On peut y observer une partie de ses peintures, ainsi que des œuvres de Corot, Courbet, Monticelli, Troyon et Horace Vernet. Des salles sur la broderie de Plombières, les aciers polis, les vestiges gallo-romains et des expositions complètent l'offre culturelle du musée.

- Monument Louis Français

Un monument est érigé par les amis du peintre en 1901. Il est l’œuvre d'Émile Peynot et inscrit monument historique par arrêté le [102].

Le monument est composé d'un obélisque en granit qui constitue un socle au buste sur piédouche en bronze. Deux statues de grande taille ornent la partie inférieure du monument de plan en C : une dryade debout tenant une lyre et s'appuyant sur le tronc d'un chêne, et une évocation de Chloé ou une allégorie du Printemps assise sur un rocher jouant de la flûte à deux becs. Une palette de peintre gît au sol à côté de la dryade. Les thèmes choisis rappellent les domaines de prédilection du peintre.

Musée Louis Français.

Musée Louis Français..jpg.webp) Monument Louis Français.

Monument Louis Français..jpg.webp) Détail du buste de Louis Français.

Détail du buste de Louis Français.

Quartier Est

La rue Grillot et route de Remiremont sont situées à l'est de la ville, derrière l'église Saint Amé, en direction de Remiremont. La rue Grillot doit son nom à l'architecte Nicolas Grillot qui travailla beaucoup dans la ville thermale dans la première moitié du XIXe siècle.

- Hôtel de ville

Situé à l'origine dans la maison des Arcades de la rue Stanislas (fin du XVIIIe siècle), puis au no 1 de la rue Camillo-Benso-di-Cavour (anciennement rue de l'Hôtel-de-Ville), le maire Marcel Deschaseaux fait construire l'hôtel de ville actuel en 1936.

On peut voir dans le Grand Salon deux tableaux, d'après Franz Xaver Winterhalter, de Napoléon III[103] et de l'impératrice Eugénie[104], offert par l'empereur en 1857. On trouve aussi un portrait du roi Stanislas Leszczynski[105]. Les trois œuvres sont classées au titre des objets historiques le .

Des médaillons de forme ovale en marbre (dépôt du musée du Louvre) sont également visibles à l'hôtel-de-ville. Ils représentent des empereurs romains, le roi Henri II, et une femme en costume du XVIe siècle.

En face de l'hôtel de ville se trouve la large promenade de Mesdames le long de la route de Remiremont.

- Ancien hôpital

En 1858, Napoléon III fait construire à cet endroit des écuries pour son équipage, qu'il donne dès 1861 à la commune pour le transformer en hôpital thermal. Ceci est fait dès l'année suivante et est destiné aux étrangers. Il est complété en 1894 par un hôpital annexe, appelé hospice des deux Augustin, destiné aux infirmes et vieillards de la commune, réalisé grâce aux dons d'Augustin Husson et d'Augustin Grillot. En 1925, la ville construit un pavillon d'isolement et un laboratoire de recherches scientifiques subventionné par l'institut d'hydrologie de Paris. La maison de retraite de la ville s'y installe dans les années 1980 jusqu'en 2009.

Les intérieurs de la chapelle sont inscrits monuments historiques par l'arrêté du [106].

- Jardins en terrasses

Ce parc-jardin[107], situé sur le coteau nord-est de la ville, est un endroit de détente et de découverte.

Autrefois cultivé par les religieuses de l'hospice Saint Charles et par des frères de l'école Saint Augustin, les jardins sont abandonnés en 1970. L'association GACI commence le défrichement en 1996 et réhabilite petit à petit le site en augmentant sa surface cultivée, en reconstruisant les murs abandonnés et en réaménageant le site.

L'accro-terrasses, site d'accrobranches juste au-dessus des jardins en terrasse, a aménagé des parcours pour enfants et adultes[108].

Jardins en terrasses et église Saint-Amé depuis le coteau nord.

Jardins en terrasses et église Saint-Amé depuis le coteau nord..jpg.webp) Jardins en terrasses.

Jardins en terrasses. Aménagements dans les jardins en terrasses.

Aménagements dans les jardins en terrasses.

- Domaine Sainte Élisabeth

Ancien groupe scolaire privé érigé à l'initiative du curé Edmond Ménestrel (1875-1897)[109] en trois phases : une école de garçons Saint Augustin confiée à la Société des frères de Marie (1877), le patronage Saint Louis-de-Gonzague (1883/1888), une école de filles Sainte Élisabeth-et-Sainte Geneviève confiée aux sœurs de Saint-Charles (1896). Une maison appelée par la suite "chalet des maîtres" existait au XIXe siècle avant la construction du groupe scolaire. En 1924, le patronage est modifié et transformé en salle de spectacle. L'ensemble devient un collège après la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1991. La paroisse le cède à la commune en 1997. La salle de spectacle Cinéduc existe toujours (théâtre et cinéma).

.jpg.webp) Promenade de Mesdames.

Promenade de Mesdames. Ancien hospice des Deux Augustin.

Ancien hospice des Deux Augustin. Domaine Sainte-Élisabeth.

Domaine Sainte-Élisabeth.

Patrimoine industriel

- La Vallée des Forges (voir : la Semouse) : Forge de Semouse, le Martinet, Forge Neuve, Forge de Ruaux.

- Usine métallurgique la Forgette[110] dont la Halle à charbon est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du [111] ;

- Usine de papeterie du Ban d'Ajol, puis usine de porcelaine, puis usine de ferblanterie de Pruines et Cie[112]

Le site entre l'Augronne, le canal (longtemps appelé canal de la Papeterie) et le ruisseau Saint-Antoine ou des Scieries qui fut d'abord occupé par une papeterie fondée à la fin du XVIe siècle par François Parisot. Après l'inondation de 1770, elle appartint à Jean Serrier charpentier et aux frères Leau, entrepreneurs de bâtiments à Plombières, qui vendirent leur part à Beaumarchais en 1780. L'établissement inachevé fut vendu en 1788 à Amé Jacquot et Jean Hérisé puis aux frères Desgranges en 1789. Elle revint par mariage au docteur Amé Jacquot en 1814 mais ne fonctionna guère.

En 1839, fut installée une usine de porcelaine utilisant le kaolin de la vallée des Roches au Val-d'Ajol. L'établissement incendié le 23 avril 1842 fut transformé en fabrique de couverts, en 1846 par André Hildebrand propriétaire des forges de la Semouse[113] et de la Forge Neuve[114] avec un atelier de fabrication construit la même année. Victor puis Albert de Pruines, héritiers d'A. Hildebrand construisirent de nouveaux ateliers, logement de contremaître, logements d'ouvriers et un chemin de fer à voie étroite vers les forges de la Semouse et de la Forge Neuve dans la deuxième moitié XIXe siècle puis atelier de fabrication partiellement reconstruit première moitié XXe siècle. L'usine métallurgique comptait 500 ouvriers en 1905.

Devenue vers 1960 la Sté De Pruisnes-Ineco spécialisée dans le matériel de restauration pour les collectivités, l'usine est fermée dans les années 1980 et détruite en grande partie en 1996 à l'exception de la cheminée et de l'un des ateliers devenant le centre technique municipal.

Édifices religieux

- Église Saint Jean-Baptiste

L'église Saint Jean-Baptiste[115] - [116] est l'église paroissiale de l'ancienne commune de Ruaux, rattachée à Plombières en 1991. L'église est une reconstruction de 1781/1782 par les entrepreneurs Simon Leau et Nicolas Nurdin de Plombières. Elle est de type églises-granges avec de belles pierres de taille soigneusement appareillées. Elle fait l'objet de plusieurs campagnes de restauration (toiture en 1821, décors peints en 1822/1823, flèche en 1871/1872, décor de stuc de la nef en 1879/1880, nouvelle sacristie en 1889/1891, toiture et maçonnerie en 1896/1898)

- Chapelle Notre-Dame de la Consolation

Lors du déplacement du cimetière de Ruaux en 1890, on décide de transférer les ossements non identifiés à l'extérieur du village avec la croix de l'ancien cimetière. La chapelle Notre-Dame de la Consolation[117] est érigé en 1899 à proximité de ces ossements.

Château des Fées

Le château fort de Ruaux[118] conserve des vestiges du XIe siècle et XIIe siècle au lieu-dit le Fays-Bois, ainsi que des restes d'enceinte polygonale du XVe siècle.

%252C_Ruines_du_Ch%C3%A2teau_des_F%C3%A9es_CP_2041_PsurR.jpg.webp) Ruines du château des Fées (carte postale Adolphe Weick).

Ruines du château des Fées (carte postale Adolphe Weick). Blocs au centre du site.

Blocs au centre du site. Vestiges de la muraille sud.

Vestiges de la muraille sud.._2016-03-21.JPG.webp) Vestiges de la muraille sud-ouest.

Vestiges de la muraille sud-ouest. Vestiges de la muraille sud-ouest.

Vestiges de la muraille sud-ouest. Vestiges de la muraille nord.

Vestiges de la muraille nord.._2016-03-21.JPG.webp) Ébauche d'un abreuvoir.

Ébauche d'un abreuvoir.

Personnalités liées à la commune

- François Bernard de Mongenet (1765-1828), général des armées de la République et de l'Empire, est décédé dans la commune.

- Louis Français, peintre, né à Plombières en 1814, mort à Paris en 1897.

- Maurice-Marie Janot, chimiste, biologiste et pharmacologue, né à Plombières en 1903, mort à Paris en 1978.

- Jean-Marie Janot, agent commercial, historien local, né à Plombières-les-Bains le , mort à Épinal le [119].

- Aimé Duval (1918-1984), jésuite, chanteur célèbre dans les années 1950/1960, a étudié dans la commune,

Héraldique, logotype et devise

|

Blasonnement :

D'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent au lambel de même brochant sur le tout.

Commentaires : Plombières a adopté ce blason en 1880, grâce au docteur Liétard qui a voulu rappeler par l'emploi du lambel sur les armes traditionnelles du duché de Lorraine que la ville était l'apanage de « Ferry de Plommières », second fils de Ferry III, duc de Lorraine. Le journal illustré de 1865 attribue à la ville un blason d'azur à la fontaine jaillissante d'argent au chef de gueules chargé de trois abeilles d'or. |

Pour approfondir

Bibliographie

- Augustin Calmet, Traité historique des eaux et bains de Plombières, de Bourbonne, de Luxeuil et de Bains, Nancy, Leseure, , 365 p. (lire en ligne)

- Jean-Baptiste Demangeon, Plombières, ses eaux et leur usage..., Paris, Librairie des sciences médicales de Just Rouvier et E. Le Bouvier, , 244 p. (lire en ligne)

- Léopold Turck, Du Mode d'action des eaux minéro-thermales de Plombières, Plombières-les-Bains, Veuve Blaise, , 374 p. (lire en ligne)

- M. P. Jutier et M. J. Lefort, Études sur les eaux minérales et thermales de Plombières, t. VII, Paris, L. Martinet, coll. « Annales de la Société d'Hydrologie Médicale de Paris », , 244 p. (lire en ligne)

- G. Altenbach, B. Legrais, Lieux magiques et sacrés d’Alsace et des Vosges, « les hauts lieux vibratoires de la santé », Steinbrunn-le-Haut, Editions du Rhin, , 327 p. (ISBN 2 86339 012 0)Plombières-les-Bains : pp. 285 à 289

- Jean Parisot et Jean-Dominique Haumonté, Plombières ancien et moderne, Paris, Honoré Champion, , 416 p. (lire en ligne)

- Louis Geisler, Plombières-les-Bains (Vosges), Raon-l'Étape, Les Chatelles, , 35 p. (lire en ligne)

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du Moyen âge en France, Milan (Gruppo Editoriale Fabri), Editions Publitotal Strasbourg, , 1287 p., page 911

- Roland Conilleau, L'entrevue de Plombières, Nancy, Presses universitaires de Nancy, , 175 p. (lire en ligne)

- Association d'Étude pour la Coordination des Activités Musicales (ASSECARM), Orgues Lorraine Vosges, Metz, Éditions Serpenoise, , 677 p. (ISBN 2-87692-093-X), pages 450 à 457 et 3041

- Chiffres clés publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet Plombières-les-Bains

- Inventaire national du patrimoine naturel Plombières-les-Bains

- Description des sources thermales de Plombières-les-Bains

- Plombières-les-Bains. Code Sandre : 88351

- Cartes postales anciennes des Vosges, Les villages photographiés, la Vôge et les Vosges Saônoises : Plombières-les-Bains,...

- Historique de l'orgue de l'église de Plombières-les-Bains et inventaire

Articles connexes

.jpg.webp)

- La Vallée de la Semouse.

- Liste des communes des Vosges.

- Pays de Remiremont et ses vallées.

- Tourisme dans le département des Vosges.

- La glace Plombières à laquelle la ville a donné son nom.

- L'action de l'opéra Le voyage à Reims de Rossini (créé le ) se déroule à Plombières à l'Hôtel du Lys d'or[120].

- Thermalisme.

- Liste des stations thermales françaises.

- Le Kirsch de Fougerolles (AOC), dont le territoire communal de Plombières fait partie de l'aire de production.

- Gare de Plombières-les-Bains (fermée et devenue un casino).

- Liste des nécropoles militaires en Lorraine.

Liens externes

- Site de la mairie

- Site de la Compagnie des Thermes de Plombières

- Site de l'office de tourisme Remiremont Plombières-les-Bains

- Plombières-les-Bains sur le site Petites Cités de Caractère

- Plombières-les-Bains sur le site des Villages Étapes

- Dossier complet Commune de Plombières-les-Bains (88351) sur le site de l'INSEE

- Le patrimoine architectural et mobilier de la commune de Plombières-les-Bains sur le site officiel du ministère français de la Culture (base architecture et patrimoine), photographies de Petit, Malesset, Gourbeix, archives de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine

- Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Carte globale Lorraine CARMEN - DREAL Lorraine]

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Patagos, « Le nom des habitants des Vosges », sur https://www.habitants.fr/, (consulté le ).

- Parc naturel régional des Ballons des Vosges, « Le Parc en chiffres », sur https://www.parc-ballons-vosges.fr/, (consulté le ).

- Jonathan Chaumont, « La Vôge », sur http://www.avuxon.fr/, (consulté le ).

- Région Grand Est, « Patrimoines & Histoire en Grand Est, Plombières-les-Bains », sur https://patrimoinesethistoire.grandest.fr/, (consulté le ).

- Préfecture des Vosges, « Liste des communes couvertes par un PPR ou classées en zone sismique », sur https://www.vosges.gouv.fr/, (consulté le ).

- Didacticiel de la règlementation parasismique

- Office international de l'eau, « Augronne à Plombières-les-Bains », sur https://www.sandre.eaufrance.fr/, (consulté le ).

- Rivière L'augronne

- Rivière La Sémouse

- Ruisseau du Chevrecul

- Ruisseau du Rechentreux

- Ruisseau du Roulier

- Ruisseau des Coudriers

- Ruisseau du Moulin Taquere

- Ruisseau de la Houssière

- Ruisseau des Ecrevisses

- Ruisseau des Prés Nérés

- Ruisseau du Col de Xiard

- Sources thermales de Plombières-les-Bains : 3. Description, Auteurs : Philippe Martin - Didier Zany]

- Table climatique

- Jean Parisot et Jean-Dominique Haumonté, Plombières ancien et moderne, Paris, Éditions Reis Universis, , 416 p. (ISBN 2-87760-365-2, lire en ligne), page 225.

- Google, « Plombières-les-Bains, 88370 à Remiremont, 88200 - Google Maps », sur https://www.google.com/, (consulté le ).

- Jean Parisot et Jean-Dominique Haumonté, Plombières ancien et moderne, Paris, Éditions Reis Universis, , 416 p. (ISBN 2-87760-365-2, lire en ligne), page 226.

- Fluo Grand Est

- Société nationale des chemins de fer français, « Gare Remiremont », sur https://www.sncf.com/fr, (consulté le ).

- Aéroports-Voyages, « Aéroport de Bâle Mulhouse », sur https://www.aeroports-voyages.fr/, (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Georges Poull, Plombières au Moyen Âge, son château et ses avoués. Tiré à part d'une étude parue dans les Annales de l'Est (1972-1) complété par un avant propos de Marc Chardot et enrichi de diverses notes et illustrations, Berger-Levrault, 2e trimestre 1973.

- Commune de Plombières-les-Bains sur le site de l'INSEE.

- Le Mémorial des Vosges, 30 juin 1901, Le Télégramme des Vosges, 23 octobre 1924 ; Né à Plombières en 1863, il a d'abord été avocat à Chaumont (Haute-Marne) avant de devenir docteur en médecine en 1901 et de s'installer de nouveau à Plombières. Il est conseiller municipal depuis 1904

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Grand Est Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine des Vosges, « Liste des servitudes : Monuments historiques Sites protégés au titre du code de l'environnement, site patrimonial remarquable, secteur sauvegardé », sur https://www.vosges.gouv.fr/, (consulté le ).

- Ministère de la Culture, « Atlas des patrimoines », sur http://atlas.patrimoines.culture.fr/ (consulté le ).

- Loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine

- « Décret du 28 novembre 2017 portant classement de la commune de Plombières-les-Bains (Vosges) comme station de tourisme », sur legifrance.gouv.fr, .

- Ministère de la Transition écologique, « Plan local d'urbanisme », sur Géoportail de l'urbanisme (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Les comptes de la commune de Plombières-les-bains

- [88351 Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet]

- la ville de Rickenbach est jumelée à Pombières-les-Bains depuis 1980.

- Jumelage avec la commune de Saint-Claude (Guadeloupe)

- Dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, la ville de Saint-Claude a célébré officiellement son jumelage avec Plombières les Bains

- Jumelage Santena / Plombières les Bains 8 juillet 2015

- (it) Santena

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Établissements d'enseignements

- École maternelle et élémentaire

- Professionnels et établissements de santé

- Professionnels de santé

- Pharmacie des thermes

- Centre hospitalier de Remiremont

- Paroisse Notre-Dame-des-Sources

- Le Festival se déroule le 1er week-end du mois d'août des années impaires.

- « Bain Romain », notice no PA88000029, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Bâtiment thermal gallo-romain dit Piscine Jutier », notice no PA00107220, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Vosges Matin - Octobre 2016 Vosges : une nouvelle directrice pour les thermes de Plombières

- Vosges Matin - Septembre 2019 - Des copropriétaires de résidences s’en prennent à Bernard Bensaïd

- Nouvelle Compagnie Thermale de Plombières-les-Bains, « Brochure Calodaé », sur https://www.plombieres-les-bains.com/, (consulté le ).

- Marie-Laurence Wernert, « Plombières : la station thermale espère retrouver ses bains au plus vite », sur https://www.leparisien.fr/, (consulté le ).

- « Lavoir couvert 19e », notice no IA88000668, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Bain national », notice no PA88000028, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA88000453, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Pavillon des Princes », notice no PA00107224, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Bain Tempéré », notice no PA88000030, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Bain des Capucins », notice no PA88000025, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Bain Stanislas ou Bain des Dames », notice no PA00107222, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Bain Montaigne attesté dès 1821 », notice no PA88000027, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison des Arcades », notice no PA00107223, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Fontaine dite Source du Crucifix

- « Fontaine dite Source du Crucifix », notice no PA00107221, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Thermes Napoléon et Grands Hôtels », notice no PA88000031, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Marie-Laurence Wernert, « A Plombières-les-Bains, une station thermale en déconfinement : la belle endormie se réveille », sur Le Parisien, (consulté le ).

- Site de l'association

- L'Hôtel du Parc à vendre sur le site economie.vosges.fr

- Le Parc Impérial sur le site jardinez.com

- Sources : Magazine Massif des Vosges, no 42, avril-mai 2012, p. 6-7.

- Stanislas Leszczynski, La vie d'un monarque voyageur. Stanislas à la conquête de la notoriété « Copie archivée » (version du 4 juillet 2015 sur Internet Archive).

- L'ancien casino de Plombières-les-Bains sur le site www.petit-patrimoine.com

- « Église Saint-Amé », notice no PA00135423, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « église paroissiale Saint-Amé et Saint-Blaise n°2 », notice no IA88000473, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- église Saint Amé (Grand-Orgue)

- église Saint Amé (Orgue de chœur)

- Historique et inventaire de l'orgue

- Notice no PM88000677, base Palissy, ministère français de la Culture orgue de tribune de l'église Saint Amé : tribune et buffet d'orgue

- Notice no PM88000682, base Palissy, ministère français de la Culture orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue

- Notice no IM88003290, base Palissy, ministère français de la Culture4 cloches, église paroissiale Saint Amé

- Notice no IM88003416, base Palissy, ministère français de la Cultureensemble de 4 cloches, église paroissiale Saint Blaise

- « église paroissiale Saint-Amé et Saint-Blaise n°1 », notice no IA88000472, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Émission Sauvons nos trésors du 19 septembre 2015 sur France 2

- Statue de Sainte Barbe sur la Base Mérimée

- « Chapelle la Vierge des champs », notice no IA88000543, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison de retraite », notice no PA88000023, base Mérimée, ministère français de la CultureLes intérieurs de la chapelle

- Le lavoir de la Croix de mission

- « Monument au peintre Louis Français », notice no PA88000026, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Portrait de l'empereur Napoléon III sur la Base Mérimée

- Le portrait de l'impératrice Eugénie sur la Base Mérimée

- Portrait de Stanislas Leszczynski sur la Base Mérimée

- « Ancien hôpital », notice no PA88000023, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Association Les Jardins en Terrasses, « Les Jardins en Terrasses », sur http://www.jardinsenterrasses.fr/, (consulté le ).

- Agence Régionale du Tourisme Grand Est, « Parcours Accro'Branche aux jardins en terrasses », sur https://www.tourisme-lorraine.fr/, (consulté le ).

- « ancien groupe scolaire dit domaine Sainte-Élisabeth », notice no IA88000483, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Usine métallurgique la Forgette », notice no IA88000322, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Forge de Ruaux (ancienne) », notice no PA00107343, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Usine de papeterie du Ban d'Ajol, puis usine de porcelaine, puis usine de ferblanterie de Pruines et Cie, actuellement centre technique municipal », notice no IA88000323, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Usine métallurgique dite Forge de Semouse puis Société de Pruines, puis scierie », notice no IA88000320, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Laminoir dit Forge Neuve », notice no IA88000321, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « église paroissiale Saint-Jean-Baptiste », notice no IA88000542, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IM88003314, base Palissy, ministère français de la Culture ensemble de deux cloches église paroissiale Saint Jean-Baptiste

- « Chapelle Notre-Dame de la Consolation », notice no IA88000482, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Les ruines du château des Fées à Ruaux (d’après un article de M. Maud’heux publié dans les Annales de la société d’émulation des Vosges – 1858)

- Dictionnaire des Vosgiens célèbres : Jean-Marie Janot

- Livret de l'opéra Il viaggio a Reims, Librairie de l'Académie Royale de musique, 1825.

.jpg.webp)

.jpg.webp)