Invasions barbares

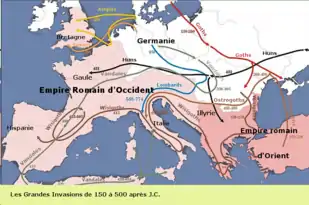

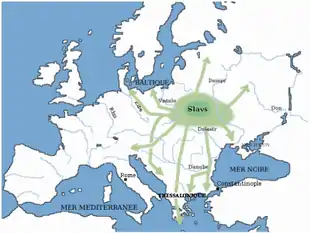

L'expression « invasions barbares » ou « grandes invasions » regroupe, pour la recherche historique ancienne (XIXe et début du XXe siècle), les mouvements migratoires des populations germaniques, hunniques et autres, à partir de l’arrivée des Huns dans l’Est de l’Europe centrale aux environs de 375 jusqu’à celles des Lombards en Italie en 568 et des Slaves dans l’Empire romain d’Orient en 577. Dans la recherche historique moderne, les différentes langues européennes ont renoncé au substantif « invasions » et à l’adjectif « barbares », préférant des expressions comme « migration des peuples » ou « période des migrations » (Völkerwanderung en allemand, Migration Period en anglais). En français, on utilise encore, par conservatisme linguistique (le principe de la « moindre surprise ») l’expression « invasions barbares », non avec une connotation péjorative mais en référence au barbaricum, mot par lequel les auteurs romains désignaient ce qui était hors de leur imperium (empire)[1] ; quoi qu'il en soit, les découpages historiques sont avant tout des conceptions de l’esprit et reposent sur des conventions[2], avec plus ou moins de connotations idéologiques.

Ces mouvements migratoires ont eu lieu au cours de l’Antiquité tardive, et dans certains cas (par exemple l'invasion mongole de l'Europe) se sont reproduits au Moyen Âge. Ils ont pu entraîner le départ des populations romanisées, leur assimilation ou leur assujettissement, mais inversement ces populations ont aussi pu romaniser et christianiser les royaumes dits « barbares » (comme dans les cas des Wisigoths, des Francs, des Lombards)[3].

Selon les approches transdisciplinaires reliant l’histoire et l’étude des paléoenvironnements, une des causes de ces mouvements pourrait être la série de dégradations climatiques commençant au IVe siècle de notre ère et s’achevant au Xe siècle avec l’« embellie de l’an mil »[4]. Loin de se réduire à un événement unique et continu, il s’agit plutôt d’un processus au cours duquel différentes populations, qui se forment et se modifient sous l’emprise de multiples facteurs, déferlent en vagues successives sur l’Empire romain, moins affecté au niveau du climat et de la productivité agricole.

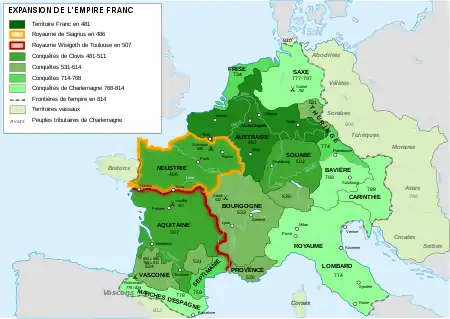

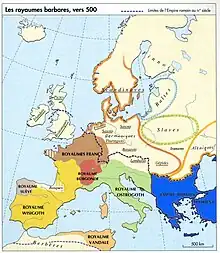

Après la mort de l’empereur Théodose Ier en 395, l’Empire romain est de facto séparé en deux parties, chacune d’elles régie par un co-empereur, dont les édits sont encore censés s’appliquer dans les deux parties de l’empire (voir Droit au haut Moyen Âge). En 382 et en 418, des accords sont conclus entre les autorités de l’empire et les Wisigoths permettant pour la première fois aux Goths de s’établir sur le territoire romain. Les Francs se voient octroyer également cette autorisation et reçoivent alors, à titre de fœderati, la mission de protéger la frontière nord-est des Gaules. Avec le passage du Rhin en 406, et l’irruption des Vandales et des Suèves dans l’empire, l’administration impériale s'écroule, lentement mais inexorablement, dans la partie occidentale de l'empire, ce qui conduira à la déposition du dernier empereur occidental, alors qu’à l’Est les structures de l’empire résistent, bien qu’affaiblies par les guerres menées contre d’autres envahisseurs, et peuvent être réformées par des empereurs énergiques, permettant leur survie. En Occident, les Ve et VIe siècles voient la création et la croissance de royaumes germaniques (regna), qui marquent de leur empreinte la culture de l’Europe, pour tout le cours du Moyen Âge[5].

Survol général

Terminologie

Les travaux menés depuis la Seconde Guerre mondiale ont conduit à remettre en question aussi bien le concept d’« invasions barbares » utilisé dans plusieurs langues romanes, que celui de Völkerwanderung (migration des peuples) utilisé dans les langues germaniques[6]. Les historiens allemands et germanophones préfèrent le terme, moins péjoratif, de « migration des peuples », tandis que la plupart des historiens anglo-saxons parlent aujourd'hui de « Migration Period » pour évoquer cette période de l'histoire.

Chacun des deux termes de l’expression « invasions barbares » pose problème. Le mot « invasion » implique un groupe homogène qui fait une entrée soudaine et violente sur le territoire d’une population autochtone et, par le pillage et la destruction, soumet, chasse ou annihile celle-ci. Divers modèles ont été élaborés au cours des dernières années, modèles qui remettent en cause l'image traditionnelle d’une communauté compacte se mettant collectivement en marche au même moment, de même qu'elle nuance le caractère systématique de violence. En dépit de leur nombre, ces modèles peuvent être classés en deux types, nullement exclusifs. Le premier modèle appelé « avancée par vagues » part du principe que les civilisations agricoles, voyant croître leur population et par conséquent leurs besoins en nourriture, se sont étendues progressivement aux dépens des civilisations de chasseurs-cueilleurs qui les entouraient. Le second modèle est celui du « transfert des élites » où de petits groupes conquièrent un territoire déjà peuplé dont ils remplacent l’élite dominante tout en laissant en place les structures sociales et économiques traditionnelles. On pense ici à la conquête de l’Angleterre par les Normands : la population locale demeura sur place, mais fut soumise par la force des armes à un groupe étranger.

Le second problème est lié au mot « barbare ». Les Romains, et les Grecs avant eux, regroupent sous ce terme tous ceux qui ne parlent pas leur langue et ne partagent pas leur modèle de civilisation basé sur la cité et l’écriture. Avec l’extension du christianisme apparaît un deuxième clivage, cette fois entre chrétiens et païens, le terme « barbare » étant alors utilisé pour décrire des populations non ou faiblement christianisées, d’où le sens péjoratif de non-civilisé, alors associé à ce terme et par voie de conséquence les préjugés de « cruel », « féroce », « inhumain » que véhiculent les sources :

« Des nations innombrables et féroces se sont rendues maîtresses de la Gaule. Tout le territoire compris entre les Alpes et les Pyrénées, l’Océan et le Rhin a été dévasté par les Quades, les Vandales, les Sarmates, les Alains, les Gépides, les Hérules, les Saxons, les Burgondes, les Alamans, les Pannoniens… Mayence a été prise et détruite, et des milliers d’hommes égorgés dans l’église. Worms est tombé après un long siège. Reims…, Arras…, Tournai, Spire, Strasbourg, ont été transférées en Germanie ; Aquitaine, Novempopulanie, Lyonnaise, Narbonnaise ont été dévastées »

— Saint-Jérôme, Lettres, no 123[7]

Dans de nombreux cas, l’arrivée d’étrangers s’est effectivement accompagnée d'épouvantables violences contre les populations existantes : mise à sac des villes avec pillages, incendies et massacres qui ont laissé des contrées entières dépeuplées, les survivants ayant fui. Mais dans d’autres cas, les territoires où arrivent les migrants sont vides d’occupants ; les nouveaux venus s’y installent alors sans brutalité, même sur un territoire appartenant à l’Empire romain. Là où existe une population autochtone, c’est souvent cette dernière qui acculture les nouveaux arrivants, moins nombreux qu’elle, à l'image de ce qui s'est passé dans les parties à majorité albanaise, grecque ou valaque des Balkans et de Dacie : les Slaves adoptent la langue de la majorité de la population parmi laquelle ils se sont établis et où ils ne forment qu’une minorité[8] (alors que, dans d'autres parties de ces territoires, c'est le contraire qui se produisit et les autochtones furent slavisés : voir l'évolution linguistique des Balkans). Le même phénomène semble s’être produit dans le cas des Lombards du VIe siècle, qui perdirent progressivement leurs caractères distinctifs pour adopter les traditions des peuples établis sur le moyen Danube, dominé par les Gépides[9].

La notion allemande de Völkerwanderung ou « migration des peuples » pose également problème. Elle présuppose, tout comme l’expression française, la « migration », c’est-à-dire le déplacement de toute une population, quittant massivement le territoire ancestral pour faire fortune ailleurs. La réalité, comme le démontre la recherche, est plus complexe. Certes, il y eut des migrations massives, comme celle de dizaines de milliers d'Ostrogoths qui quittèrent la Pannonie pour les Balkans en 473[10], groupe qui a pu atteindre ensuite presque cent mille personnes, en raison de l’ajout d'Ostrogoths de Thrace et de réfugiés Ruges, lorsqu’il quittera les Balkans pour l’Italie, en 488[11]. Mais dans de nombreux autres cas, il est plus que probable qu’il se soit agi de petits groupes d’individus particulièrement aventureux, qui pour diverses raisons (climatiques, économiques, politiques ou par simple recherche de richesse et de gloire), laissaient derrière eux parents et proches pour se lancer dans une aventure. Progressivement, ce groupe est amené à grossir si l’aventure est couronnée de succès, mais aussi à disparaître en cas d’insuccès. Ainsi, de nombreuses scissions se sont produites chez les Hérules, amenant les uns en Scandinavie et les autres à se subordonner aux Gépides ou à l’empire d’Orient[12].

Par ailleurs, ce terme de « migration » fait référence à un processus que l’on ne conçoit pas de nos jours de la même manière que dans le passé. Le rapport que Jordanès fait de la migration des Goths vers la mer Noire a longtemps servi de modèle au concept traditionnel :

« Lorsque son peuple se fut beaucoup augmenté en nombre, le roi Filimer, fils de Gadaric […] prit la décision que l’armée des Goths et leurs familles devraient quitter cette région (près de la Baltique). Dans leur recherche de lieux habitables et plaisants, ils arrivèrent en Scythie, que l’on appelait Oium dans la langue locale. Ils furent enchantés de la richesse du pays et on dit que lorsque la moitié de l’armée eut traversé la rivière, le pont s’écroula de telle sorte que personne ne pouvait plus passer d’une rive à l’autre. […] Cette partie de l’armée qui avait traversé la rivière et qui était entrée avec Filimer dans le pays de Oium prit possession de cette terre convoitée. Elle fit bientôt face à des gens de la race de Spali ; il y eut combat et l’armée de Filimer fut victorieuse. De là, les vainqueurs se hâtèrent vers les confins du pays scythe qui est près de la mer Noire »[13]. L’impression que l’on retire de cette description est celle d’un roi unique qui conduit un peuple unifié vers de nouvelles terres, et fonde un nouveau royaume après avoir vaincu (et probablement chassé) les populations autochtones. Ce modèle inspiré de l'Ancien Testament, et étendu à l’ensemble des migrations, ne rend pas compte de la réalité des faits, ni des différences existant entre les invasions des IIe / IIIe siècles et celles des IVe / Ve siècles.

Dans le cas précis que décrit Jordanès, il est avéré que non seulement les Goths, mais toute une série de peuplades germaniques prirent part à cette migration. Par ailleurs, celles-ci n’agirent pas comme un groupe unifié : aucune autre source que Jordanès ne fait référence à un Filimer qui aurait été l’unique chef des Goths ; elles mentionnent au contraire divers chefs comme Cniva, Argaith, Guntheric, Respa, Veduc, Thuruar et Cannabaudes. D’autres sources montrent que divers groupes opérèrent de façon différente, les uns par terre, s’alliant parfois à des tribus différentes, les autres par mer, sur un vaste territoire s’étendant de l’embouchure du Danube jusqu’à la Crimée distante de plus de mille kilomètres. Enfin, le résultat de cette migration fut, non pas la création d’un seul royaume comme le sous-entend Jordanès, mais de plusieurs. Selon Heather, Jordanès a simplement plaqué la réalité goth du VIe siècle où il a vécu sur le IVe siècle[14].

De la même façon, la notion de « peuple » héritée de l’ère des nationalités représentant des groupes sociaux homogènes fermés aux étrangers ne peut s’appliquer aux premiers siècles de notre ère. Ne serait-ce qu’en raison des difficultés de transport, les « peuples », si on se réfère à une notion géographique, se limitaient souvent à ce qui ne serait aujourd’hui qu’un département. En termes de société, et en dépit de ce qu’impliquent les termes latins de gentes ou de nationes, le terme de « tribu » ou de « peuplade » serait plus adéquat pour décrire la réalité que celui de « peuple ». Dans de nombreux cas, on voit de petites communautés s’intégrer à des collectivités plus importantes. Ainsi, on pouvait trouver des Ruges ou des Hérules associés à des communautés de Goths. Dans ces cas, on doit plutôt parler d’alliances que de peuples et l’identité ainsi engendrée serait de nature politique plutôt que culturelle. La recherche contemporaine a ainsi démontré que des similitudes de langues, de vêtements ou même d’armes ne suffisaient pas à confirmer l’appartenance à une communauté ethnique[15]. Ceci implique que divers groupes pouvaient fusionner tout en restant loyaux à leur communauté[16]. Les études historiques se sont souvent attardées depuis les années 1970 sur ce qu'elles ont désigné comme un processus d'« ethnogenèse », considérant que les « peuples barbares » se forment progressivement autour d'un noyau limité en nombre, un clan souverain, porteur d'une tradition spécifique, à laquelle il agrège peu à peu d'autres composantes, d'origine extérieure. Un récit fondateur légendaire est forgé afin de souder ce groupe. Il n'y a donc pas lieu de chercher une cohésion génétique à ces peuples. De plus cela expliquerait les fluctuations qui ont lieu au gré des succès et échecs militaires, expliquant par exemple la disparition des Huns en tant que peuple après 453 par leur dispersion et leur intégration dans les différents groupes vainqueurs[17]. Ce type de scénario est critiquable car il y a peu de traits culturels archaïques attribuables à une origine lointaine qui se décèlent chez les peuples barbares, qui sont souvent romanisés voire christianisés dès leur émergence, sans que cela ne soit une entrave à la constitution de leur identité[18]. L'archéologie n'apporte pas de réponse évidente sur leurs origines, la correspondance entre une culture matérielle (objets, pratiques funéraires) et une identité ethnique étant loin d'être systématique[19]. Il a aussi été proposé de localiser l'apparition de ces peuples dans les espaces frontaliers du monde romain, par le contact de ce dernier : « par imitation, par réaction à la pression militaire ou par volonté de profiter d’opportunités réservées aux peuples constitués, les populations locales auraient changé d’identité »[20]. L'entrée dans l'empire renforce le processus, puisque se rattacher à un peuple constitué permet de profiter des avantages liés à son statut aux yeux des dirigeants et des populations de l'empire ; aussi une personne ayant à la fois des origines romaines et non-romaines peut choisir l'une ou l'autre selon les opportunités qu'elles lui offrent[21].

Déclin de l’Empire romain d’Occident

Définir le rôle précis que les grandes migrations ont joué dans l’effondrement de l’empire romain d'Occident constitue un exercice difficile. Il est certain que Rome à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle ne dispose plus des capacités d’empêcher l’arrivée de nouveaux arrivants et encore moins de les intégrer dans l’empire, comme elle l’avait fait dans le passé. L’établissement de « royaumes » (regna) germaniques aux Ve et VIe siècles dans l’Ouest de l’empire demeure donc un processus complexe et malaisé à cerner, contrairement à ce que l’on a longtemps pensé en décrivant les choses de façon assez simpliste[22].

Ainsi, dans son livre L’Empire chrétien publié en 1947, l'historien André Piganiol défend la thèse de la destruction de la civilisation romaine par les Germains. Une thèse aussi simple ne peut plus être soutenue de nos jours, les Francs sont considérés par saint Remi comme les gardiens du pays et les garants du droit (romain)[23]. De la même façon, en particulier au cours de la première moitié du XXe siècle, de nombreux historiens aussi bien dans le monde roman qu’anglo-saxon ont avancé des théories qui reflétaient davantage les démêlés de leurs gouvernements avec l’État allemand d’alors que la réalité historique. En retour, de nombreux historiens nationalistes allemands, principalement au temps du nazisme, ont tenté de prouver le prétendu « héritage allemand » de l’époque des grandes migrations[24]. Les recherches faites depuis les années 1970 ont mis l’accent sur le fait que l’Antiquité tardive (et dès lors l’ère des grandes migrations) fut une période de transformation culturelle au cours de laquelle les peuples migrateurs ont joué un rôle vital. Elles reconnaissent en même temps que ce fut une période de grande violence et de déclin économique considérable[25].

La plupart des historiens s’accordent toutefois pour voir dans l’arrivée des Huns l’une des causes premières du déclin de l’Empire romain d’Occident[26]. Au contraire, l’Empire romain d'Orient, initialement leur premier objectif, résiste à leurs assauts principalement parce que ces peuplades ne peuvent passer d’Europe vers les riches provinces d’Asie mineure, les murailles de Constantinople se révélant toujours un obstacle infranchissable. Lui-même aux prises avec ces envahisseurs, l’empire d’Orient ne peut pas mobiliser des ressources afin d'appuyer efficacement la résistance de l’empire d’Occident. Sur le plan culturel, la culture classique de l’Antiquité n'aurait, suivant une hypothèse traditionnelle, plus possédé la vitalité nécessaire pour survivre sur la partie du continent européen où progressivement, après l’installation de ces peuples, s’effectue une fusion des cultures germanique et romaine[27] ; cette idée d'un déclin culturel est cependant généralement rejetée par les historiens actuels. Tout au long du Ve siècle, la politique romaine consiste la plupart du temps à dresser les diverses tribus barbares les unes contre d’autres ; ainsi, elle oppose les Wisigoths d’Espagne aux Vandales et, plus tard, les Ostrogoths d’Italie contre Odoacre. Dans le cadre de cette politique, les victoires romaines apparaissent le plus souvent partielles, peu solides et porteuses des germes d'un affaiblissement ultérieur ; en effet, sortis militairement vaincus par Rome, les rois barbares négocient leur soumission contre de nouveaux avantages, les renforçant face à une autorité centrale de plus en plus affaiblie.

Traditionnellement l’on considère la « barbarisation » progressive de l’armée romaine comme l’une des causes de la « décadence » de l’empire, alors que les historiens modernes considèrent qu’il s’agit plutôt d’une évolution qui, au travers des « barbares » intégrés dans l’armée régulière romaine et ainsi romanisés mais surtout à travers les foederati germaniques, mènera au remplacement par étapes de l’Empire romain d’Occident par des royaumes germaniques, dont il reste néanmoins le modèle. Sur le plan économique, le passage aux mains des peuples germaniques des provinces les plus riches, en particulier de celles d’Afrique du Nord, transfère progressivement les ressources financières de l’Empire vers ses foederati, enrôlés en nombre toujours plus considérable dans les rangs d’une armée de moins en moins « romaine de souche » (si tant est que ce syntagme ait un sens, étant donné que Rome intègre ainsi des peuples tout au long de son histoire). La nouveauté, c’est que les troupes des foederati germaniques échappent progressivement au contrôle de l’empereur en remplaçant progressivement les troupes régulières, établissant de facto des royaumes sinon indépendants, du moins autonomes. Échappant peu à peu à l’autorité de l’empereur d’Occident, elles continuent à accepter, du moins théoriquement jusqu’au VIe siècle, le pouvoir nominal de l’empereur romain d’Orient dont elles renforcent la légitimité.

Les guerres de l’empereur Justinien pour restaurer l’Empire en Occident (Italie, Dalmatie, sud-est de l'Hispanie, îles de la Méditerranée occidentale, Afrique du Nord) montrent à la fois qu’en 550 une intervention impériale y demeure possible, mais que ses ressources militaires ne sont pas suffisantes pour récupérer aussi la Gaule franque et la totalité de l’Hispanie wisigothique. La complexité et la progressivité des changements ne permettent pas aux contemporains de percevoir une quelconque « chute de l’Empire romain » qui aurait, du jour au lendemain, été remplacé par le « règne des Barbares » : cette vision réductrice a été forgée ultérieurement, après que de nombreux souverains succédant aux royaumes germaniques, de Charlemagne à Napoléon en passant par les « Empereurs des Romains », ont eu comme horizon politique, durant plus de mille ans, la reconstitution de l’Empire à leur profit[28] - [29].

Royaumes romains-germaniques

.jpg.webp)

L’administration romaine, par son efficacité, joue un rôle essentiel dans la création des royaumes (regna) germaniques sur le territoire de l’empire : royaume goth en Italie (occupé, plus tard, par les Lombards) et en Espagne, royaume vandale en Afrique du Nord, Francs et Burgondes en Gaule ; les petits royaumes anglo-saxons de Bretagne jouent à cet égard un rôle particulier en étant plus autonomes vis-à-vis des anciennes institutions romaines.

Inversement, l'ensemble de ces regna exerce en une influence considérable sur l’évolution de l’Europe au Moyen Âge. N’eût été le modèle emprunté à l’Empire romain de l’Antiquité tardive, ces petits royaumes, qui continuent à maintenir de nombreux liens avec l’empire, n'eussent pu exister. C’est grâce à ce modèle par exemple que Wisigoths d’Espagne et Ostrogoths d’Italie peuvent assimiler la culture romaine et éventuellement se servir d’elle à leur propre fin sans la détruire. Comme l’a écrit le médiéviste Patrick J. Geary :

- « Le monde germanique fut peut-être la plus brillante et la plus durable création du génie politique et militaire de Rome[30]. »

Cette intégration des peuples germaniques reste cependant plus difficile du fait des oppositions doctrinales qui divisent le monde chrétien. En s’établissant sur le territoire de l’empire, les nouveaux arrivants jusqu’alors païens, adoptent assez rapidement la foi chrétienne mais souvent selon la confession arienne, se trouvant ainsi en conflit avec les autorités impériales de mouvance catholique.

Numériquement, les nouveaux arrivants germains constituent des groupes aux effectifs nettement inférieurs à ceux des Romains. Bien que seules des estimations soient possibles, il est certain que les auteurs de l’Antiquité et du Moyen Âge ont une nette propension à l’exagération. De 20 000 à 30 000 soldats (auxquels il faut ajouter les femmes, les enfants, les vieillards) constituent alors probablement la limite absolue de ces groupes migrants qui en comptent souvent beaucoup moins lorsqu’il s’agit de groupes d’aventuriers conduits par des « seigneurs de la guerre »[31]. Les Germains ne constituent dès lors dans tous les cas qu’une minorité peu importante au sein des populations romaines dans les provinces où ils s’installent, ce qui les incite souvent à adopter une politique de coopération avec les autochtones de sorte que l’on peut effectivement parler de « royaumes romano-germaniques »[32]. De ces divers royaumes, seuls ceux des Francs, des Lombards, des Anglo-saxons et des Wisigoths connaissent une existence durable.

Première période : les mouvements migratoires germaniques du IIIe siècle

Les grands mouvements migratoires des populations germaniques commencent bien avant leur arrivée dans l’empire. En effet, dans la deuxième moitié du IIe siècle, les Quades, Marcomans, Lombards et Sarmates apparaissent sur le Danube et envahissent les provinces de Rhétie, Norique, Pannonie et Mésie.

Au début du IIIe siècle, les Alamans apparaissent dans les sources latines, constituant une menace pour le « limes de Germanie » à la charnière entre le Rhin et le Danube. En 233, la recrudescence des menaces sur le Danube oblige l’empereur Sévère Alexandre à ramener les Illyriens d’Orient. L’année suivante, les Alamans envahissent le secteur rhétique du « limes » et multiplient les incursions en direction des champs Décumates[33]. Une décennie plus tard, franchissant le « limes », les Alamans parviennent à leur tour en Rhétie. Au début de la deuxième moitié du IIIe siècle, avec les Francs, ils envahissent la Gaule. Repoussés outre-Rhin par l’empereur Gallien, les Francs reviennent en Gaule dans les années 260 alors que les Alamans font de même à partir de la Rhétie. Des groupes se rejoignent alors, et s'aventurent dans le centre et le sud-est de la Gaule. Certains parviennent même en Espagne et en Maurétanie ; d’autres pénètrent en Italie, mais sont battus par Gallien à Milan. En Grèce, Athènes est prise en 267-268 par les Hérules qui détruisent une grande partie de la ville et notamment le forum. Après le bref règne de l’empereur Claude, l’empereur Aurélien doit se battre en Pannonie contre les Vandales et les Sarmates, pendant que les Juthunges envahissent l’Italie ; ils sont arrêtés à Fano et Pavie. En 275, les Francs mènent des raids en Gaule en suivant le cours du Rhin et celui de la Meuse, pendant que les Alamans progressent en suivant les vallées de la Saône et du Rhône. Deux années plus tard, Probus met un terme à leur invasion en Gaule et, en 278-279, délivre la Rhétie des Burgondes et des Vandales[34].

Les nombreux mouvements migratoires qui ont lieu au-delà de l’horizon romain ne sont connus que par des récits émanant de traditions orales et mis par écrit alors qu’ils prennent une dimension mythique. L’une des plus connues de ces traditions séculaires est la soi-disant De origine actibusque Getarum, ou Histoire des Goths (aussi connue sous le nom de Getica) de Jordanès, qui date du VIe siècle. On sait maintenant que les Goths sont partis de la région de la Vistule au IIe siècle et se sont dirigés vers la mer Noire, chassant d’abord les Daces de leur territoire, et les forçant à se réfugier en Transylvanie[35]. Les Goths occasionnent ainsi le premier grand mouvement migratoire, en refoulant les Vandales et les Marcomans vers le sud et les Burgondes vers l’ouest. Ce déplacement de peuples est l’une des causes des guerres avec les Marcomans à l'issue desquelles les Romains ne purent venir à bout des Germains qu’avec difficulté[36]. Au cours des années cinquante et soixante du IIIe siècle, profitant de la crise du IIIe siècle, des bandes de Goths s’avancent toujours plus avant sur le territoire de l’empire[37]. En 252-253, ils ravagent les côtes de l’Asie mineure, ainsi que la rive droite du Rhin, avant d’envahir les Balkans et la Grèce par terre et par mer, en 267. Ils sont écrasés par Claude à Naïssus en 269. En 275, les Goths, alliés aux Alains pour cette nouvelle incursion, envahissent à nouveau l’Asie Mineure, jusqu’en Cilicie. Trois ans plus tard, Probus lance une campagne contre eux et parvint à nettoyer la région du Danube[34].

Au cours des années 290, les Goths se divisent entre Thervingues/Wisigoths et Greuthungues/Ostrogoths. Les Greuthungues ou « Goths de l’Est » s’établissent près de la mer Noire, là où se trouve aujourd’hui l’Ukraine. Les Thervingues ou « Goths de l’Ouest » se dirigent d’abord vers la péninsule des Balkans, pour s'établir en Transylvanie. Les Thervingues parviennent ainsi au contact direct des Romains, cause de nombreux affrontements indécis. En 332, les Goths vivant près du Danube obtiennent le statut de foederati, les astreignant par traité à apporter une assistance militaire aux Romains. La migration des Goths revêt une importance particulière en raison des événements qu'elle précède : l’invasion des Huns en 375 les chasse de leur nouveau territoire, les poussant à se déplacer dans l'Empire romain, menacé par ces migrations.

À peu près à la même période, les Lombards quittent la région située entre la mer du Nord et Hambourg sur l’Elbe pour se diriger vers la Moravie et la Pannonie. De petites incursions dans les territoires contrôlés par Rome sont repoussées, ou se traduisent par des rectifications mineures de la frontière. Plus à l’ouest, la confédération des Alamans oblige Rome à abandonner le « limes germano-rhétique » ; les Alamans exercent alors leur pression de Mayence à Ratisbonne, soit à la fois sur le Palatinat, l’Alsace, la Suisse et la Cisalpine[38]. Plusieurs tribus sont établies le long de la frontière de l’empire, en tant qu'alliées de l'empire ; Elles servent de tampons contre d'autres tribus, plus hostiles.

Rome tire les leçons des invasions du IIIe siècle et, dès le début du IVe siècle, ses dirigeants prennent les mesures appropriées. Partout, les villes construisent des enceintes fortifiées, qui sont souvent en retrait par rapport à l'extension qu'avaient les cités au siècle précédent. Depuis la fondation de l’empire perse des Sassanides, Rome doit se battre sur plusieurs frontières à la fois. Les combats violents avec les armées perses monopolisent les forces romaines, ce qui permet les succès des invasions germaniques du IIIe siècle. Face à cette situation, rendre l’armée romaine plus efficace et plus mobile devient une priorité. Les empereurs Dioclétien et Constantin Ier, après avoir réparti l’armée entre comitatenses (armée de campagne ou d’accompagnement de l'empereur) et limitanei ou armée de protection des frontières, mènent leurs troupes à la reconquête des territoires sur le Rhin et le Danube au nord, y établissent des fortifications et renforcent les frontières du Nord et de l’Est. La bataille de Strasbourg, disputée en 357 entre l'armée romaine du César Julien et la confédération tribale alamane conduite par le roi Chnodomar, marque le point culminant de la campagne pour empêcher les incursions barbares en Gaule et rétablir une ligne défensive forte le long du Rhin, ligne gravement endommagée pendant la guerre civile de 350-353 entre l'usurpateur Magnence et l'empereur Constance II. En dépit des difficultés qu’occasionne le regroupement au cours du IIIe siècle de diverses tribus en confédérations (Alamans et Francs) ainsi que la guerre qu’elle doit simultanément conduire contre les Perses, Rome réussit à repousser militairement toutes ces attaques[39] et à reprendre en 378 l’initiative des campagnes.

Toutefois, l’invasion brutale des Huns change radicalement le cours des événements. L’armée romaine a alors atteint la limite de son efficacité et ne peut faire montre de plus de flexibilité. Cet état de choses ainsi que les augmentations en taille et en force des tribus migrantes sont les deux principales caractéristiques qui marquent les mouvements migratoires ultérieurs, et les distinguent de ceux des siècles précédents[40].

Deuxième période : les grandes invasions des IVe et Ve siècles

L’arrivée des Huns et ses conséquences

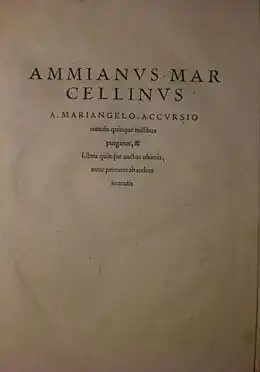

- « Le peuple des Huns, dont les antécédents sont assez mal connus, habite au-delà de la mer d’Azov (alors connue comme paludes Maeoticas) près de la mer de glace et est d’une nature on ne peut plus sauvage […] Cette race d’hommes indomptables et habiles au combat ne vit que pour voler les biens des autres ; pillant et assassinant, elle attaqua ses voisins de proche en proche jusqu’à ce qu’elle arrive au pays des Alains, les Massagètes d’autrefois. »

- Ammien Marcellin, Res Gestae, 31,2,1 : 31,2, 12.

Les mémoires de l’historien et ancien officier romain Ammien Marcellin dans son 31e livre constituent la seule vue d’ensemble détaillée des invasions hunniques. Ammien, qui rapporte généralement les faits de façon consciencieuse, n’a cependant pas une connaissance directe des événements qui se produisent en 375 hors des territoires de l’empire, en Ukraine (la chronologie de cette période est incertaine de telle sorte que même la date de 375 retenue généralement comme celle du début de l’invasion des Huns est conjecturale)[41]. Il dépeint comment les Huns défont d’abord les Alains, puis détruisent le royaume gothique d’Ermanaric en Ukraine, avec l’aide des Alains[42]. On ignore précisément encore aujourd’hui la région d'origine des Huns. On les a longtemps crus apparentés aux Xiongnu, cités dans les sources chinoises. La plupart des chercheurs contemporains ou bien rejettent cette hypothèse ou demeurent à tout le moins sceptiques, en raison d'un intervalle trop considérable entre l’apparition de chacun de ces deux groupes. Quant aux causes qui poussent les Huns à migrer, on ne peut que spéculer[43]. Les sources antiques concordent sur leur cruauté et leur manque de culture ; par la suite, les auteurs occidentaux utilisent généralement le terme pour décrire tout groupe originaire des steppes d’Asie centrale (comme on le fait aussi pour le terme « Scythes »). Les auteurs chrétiens sont prompts à voir une punition de Dieu dans l’émergence subite des Huns dont la brutalité et la rapidité d’action sont aussi légendaires que l'archerie montée[44].

Il est établi que les Huns, ne disposant pas de commandement unifié, déclenchent la fuite désordonnée de nombreuses tribus germaniques et sarmates vers le sud et l’ouest de l’Europe. Ils attaquent d’abord les Alains dont certains rejoignent leurs rangs pour attaquer les Greuthungues. Ces derniers ayant vu leurs chefs, Ermenaric et Vithimer, périr dans l’une des nombreuses batailles les opposant aux Huns fuient vers le territoire des Thervingues en compagnie desquels ils se dirigent vers le Danube pour demander à l’empereur Valens, régnant sur la partie orientale de l’empire, la permission de se réfugier dans l’Empire romain et de s'installer en Mésie (la Serbie et la Bulgarie actuelles). L’empereur finit par consentir à leur requête en 376. Des milliers de Thervingues et autres réfugiés se présentent ainsi aux frontières du limes[45]. Sans doute a-t-on sous-estimé du côté des Romains le nombre de ces réfugiés que l’on néglige de désarmer. Les autorités chargées d'organiser l'accueil des Goths, plus préoccupées par les possibilités de tirer un profit immédiat de la situation que de gérer la crise au mieux, se montrent vite débordées. L'administration n’est alors pas préparée à prendre en charge des populations aussi importantes de telle sorte que les Goths doivent patienter longtemps sur les deux rives du Danube. Le comes de Mésie, Lucipinus, revend à un prix exorbitant les matières premières et les ressources alimentaires mises à sa disposition pour la construction de villages, si bien que les Goths, rapidement réduits à la famine, se révoltent contre les Romains au début de l'année 377[46].

De prime abord, ces événements et leurs conséquences ne semblent guère présenter un grave danger. L’empereur Valens renonce à une campagne contre les Sassanides pour marcher contre les Goths de Thrace. Mais au cours de l’été 377, les Romains réalisent la véritable nature de leur nouvel adversaire germanique après avoir échoué à vaincre les Goths à la bataille des Saules, et à les contenir au Nord des Balkans. L’empereur se rend lui-même en Thrace au printemps de 378 et mute de nombreux officiers supérieurs. Gratien, neveu de Valens et César d’Occident, ayant promis son aide, ne peut tenir sa promesse en raison d’une attaque des Alamans, ce qui doit amener Gratien à conduire une opération outre-Rhin, la dernière qu’y dirige un empereur romain. Le se déroule à Andrinople une bataille entre les Goths commandés par Fritigern et l’armée romaine. Sans qu’il y ait eu nécessité, Valens et quelque 30 000 soldats, l’élite de l’armée de l’Est, se déploie en rase campagne[47]. De leur côté, les Thervingues ont également reçu des renforts sous la forme de la « confédération des trois peuples », formée de Greuthungues, d’Alains et de quelques Huns déserteurs, laquelle souhaite se soustraire à la domination des Huns[48]. De plus, les espions romains sous-estiment la force de l’armée ennemie composée de quelque 20 000 soldats. Les Romains, exténués par leur longue marche sous un soleil de plomb et sans approvisionnement suffisant, se trouvent dépourvus devant la cavalerie hautement mobile de leurs ennemis pendant que l’infanterie des Goths les assaille de toutes parts. Seul le tiers des forces romaines peut s’échapper et l’empereur Valens tombe au combat. Avec lui, de nombreuses unités d’élite de l’armée d’Orient sont anéanties de même qu’un grand nombre d’officiers supérieurs dont deux des plus hauts gradés[49]. Ammien, qui écrit son ouvrage entre 391 et 394, le termine avec la bataille d’Andrinople qu’il compare à la bataille de Cannes où Hannibal remporta une bataille décisive sur les légions romaines au cours de la deuxième guerre punique[50].

Le traité de 382 entre Rome et les Goths

La sévère défaite d’Andrinople ne signifie nullement la fin de l’empire. Les Goths ne peuvent exploiter leur victoire[51]. Gratien, dirigeant la partie occidentale de l’empire, se hâte de faire désigner un nouvel empereur en Orient, choisissant à cette fin un militaire originaire d’Espagne, Flavius Théodose, fils de Théodose l'Ancien qui s’était déjà illustré comme général[52].

Théodose se révèle d'une autre envergure que Valens. Il établit son quartier général à Thessalonique en 379 d’où il conduit de nombreuses opérations contre les Goths. Toutefois, ces offensives romaines souffrent de l’absence d’officiers qualifiés, si bien que Théodose doit finalement accepter de composer avec les « barbares ». Il commence par accueillir à Constantinople en 380/381 Athanaric, alors en mauvais termes avec Fritigern, et intègre ses partisans dans ses propres troupes. Gratien, ayant accepté en 380 de voir une partie de la confédération des trois peuples s’établir en Pannonie et en Thrace, finit par envoyer des officiers qualifiés en Orient, au nombre desquels Bauto et Arbogast l’Ancien. Mais le commandant en chef Flavius Saturninus doit conclure, en octobre 382, un traité avec les Goths de Thrace. Le fœdus du 3 octobre 382 établi avec Fritigern autorise les Wisigoths à s’installer entre le Danube et l’Hémus. En tant que nation indépendante fixée en terre d’empire, ils demeurent soumis à leurs propres lois et exempts d’impôts mais n’obtiennent pas la permission d'épouser des citoyens romains, lesquels conservent les seules lois romaines. La terre sur laquelle ils sont établis demeure terre d’empire même si les Goths y jouissent d’une certaine autonomie. En contrepartie, ils doivent servir comme fédérés mais commandés par leurs propres chefs lesquels demeurent sous la juridiction d’officiers supérieurs de l’armée romaine. Ce traité met en place un précédent : une nation germanique fédérée peut s’établir à l’intérieur des frontières de l’empire tout en maintenant son statut de nation indépendante et, en théorie du moins, traiter avec Rome d’égal à égal[53]. Ce traité a souvent été considéré dans le passé comme le début de la fin de l’empire d’Occident, des barbares n’ayant jamais accédé auparavant à un tel statut d’autonomie et ne s'étant installés si près de Rome. Toutefois, un certain nombre de chercheurs contemporains soutiennent qu'il ne tranche pas fondamentalement avec les traités similaires[40]. Rome continue à revendiquer son autorité sur l’ensemble de l’empire tout en disposant à la fois d’une nouvelle main-d’œuvre rurale et de nouvelles troupes permanentes alors que les citoyens romains de naissance hésitent de plus en plus à s’enrôler dans l’armée même si par la suite, on constate que les soldes élevées consenties aux nouveaux soldats constituent un poids financier important. Ces mêmes chercheurs considèrent donc plutôt ce traité de 382 comme le début du processus devant mener à la création de royaumes barbares sur le territoire de l’empire[54].

Les Goths à la fois « fédérés » et ennemis de Rome

Les nouveaux fédérés jouent un rôle important dans la politique militaire de Théodose. Celui-ci poursuit avec détermination une politique réaliste et, contrairement à ce que prétend Jordanès, n'a pas été qu’« un ami des Goths »[55] comme en témoigne le taux élevé de pertes au sein de leurs troupes. Toutefois, la politique d’intégration menée par l’empereur ne réussit pas à réconcilier tous les Goths. Si certains, comme Fravitta demeurent fidèles à Rome, d’autres considèrent les concessions du traité comme insuffisantes. Déjà en 391 certains d’entre eux se sont révoltés et ne sont défaits par le général romain Stilicon qu’avec difficulté. En 392, le traité de 382 est renouvelé ; c’est à cette occasion que l’on voit apparaître pour la première fois dans les sources le nom d’Alaric, descendant de la famille aristocratique des Balthes et chef d’un nouveau peuple émergeant, les Wisigoths[56].

En 394, dans la guerre qui l’oppose à l’usurpateur Eugène, l’armée de Théodose comprend des troupes romaines sous le commandement de Timasius et de Stilicon, des fédérés goths sous celui d’Alaric et de Gaïnas et des contingents orientaux (Arméniens, Arabes et Mèdes) placés sous la direction du prince géorgien Bacurius. Les Goths essuient à cette occasion de lourdes pertes ; il n’est pas impossible que Théodose ait agi délibérément pour affaiblir un ennemi potentiel. La mort de Théodose à Milan en 395 dégage les parties de leurs obligations ; les Goths reçoivent ainsi la permission de retourner à l’Est mais se rendent alors compte bientôt que les territoires qui leur avaient été alloués ont été dévastés par les Huns. Amer, Alaric se dirige vers Constantinople pour obtenir de force un nouveau traité[57]. Les deux années suivantes, les aléas de la confrontation entre Rome et les Goths sont nombreux, Stilicon s'opposant aux Wisigoths pendant qu’Alaric multiplie les allers-retours entre l’est et l’ouest. De plus, la partition de 395 entre les deux fils de Théodose, Honorius (Occident) et Arcadius (Orient), entraîne de nouveaux conflits qui s’exacerbent rapidement.

Arcadius doit finalement acheter la paix en nommant Alaric magister militum per Illyricum et en chargeant les Wisigoths d'occuper l'Illyrie que l'empereur d'Occident Honorius contrôle, prétend-il alors, au mépris de ses droits. En 397, les Goths occupent la région puis l'abandonnent en 401, probablement en raison du développement du sentiment anti-Goths en plein essor en Orient et du caractère âpre de la région. Les bandes se mettent en route vers l'Italie toute proche en longeant les rivages de l'Adriatique. Pour sauver l'Italie menacée, l'Occident réunit toutes ses forces en un effort suprême. Stilicon rappelle de Gaule, de Norique, de Rhétie, les légions qui défendent le passage du Rhin et du Danube. Il défait les barbares dans deux grandes batailles, à Pollentia et à Vérone, et les rejette dans le Frioul. Malgré ces victoires, les finances épuisées de l'Empire ne lui permettent plus d'entretenir sur les frontières des armées solides capables de contenir partout la poussée des Germains refoulés par Attila dont les hordes continuent à s'avancer triomphantes vers l'ouest. Stilicon n'avait sauvé l'Italie qu'en laissant sans défense toutes les provinces situées au nord des Alpes[58].

Après quelques années, Stilicon, devenu le véritable homme fort de l’Occident, cherche à se servir des Goths à ses propres fins[59]. Il planifie une expédition pour récupérer l’Illyrie, mais doit renoncer à cette entreprise en 406, lorsque, de façon imprévue, des bandes de Germains venant de Norique et de Rhétie traversent les Alpes sous la conduite de Radagaise, ravagent la Cisalpine et marchent vers Rome en demandant des terres. Une seconde fois, Stilicon doit réunir ses troupes en toute hâte et réussit à défaire les troupes de Radagaise près de Florence[60]. Pour sa part, Alaric, sentant monter en Occident une haine antigermanique semblable à celle qui s’est manifestée quelques années plus tôt en Orient, amène ses propres troupes sur la frontière italienne en 401 et exige du gouvernement impérial de Ravenne une importante compensation financière[61]. De plus en plus isolé à la cour de Ravenne, Stilicon n’intervient pas lorsque, en août 408, des soldats de nationalité romaine massacrent les chefs germaniques présents dans l’entourage de l’empereur. Abandonné par ses alliés goths, Stilicon est exécuté le même mois.

La conquête et le sac de Rome en 410

En novembre 408, les non-catholiques sont exclus du palais ; à travers l’Italie, les familles des soldats goths sont massacrées. Dès la fin de la même année, Alaric prend acte de ce changement de politique, faisant pression sur l'autorité romaine : ses armées, intactes, sont renforcées par divers contingents goths qui avaient servi dans l’armée romaine sous Stilicon, dont 12 000 soldats ayant déserté les forces de Radagaise. Le faible empereur Honorius refuse de négocier, si bien qu’Alaric décide de dénoncer le traité conclu précédemment et de marcher sur Rome, ce qu’il fait à trois reprises. Depuis des années, Rome n’est plus la capitale de l’empire, mais la ville n'a alors rien perdu de sa valeur symbolique. En octobre 408, la population de Rome, soumise à la famine, peut empêcher la destruction de la ville en versant un fort tribut[62]. Malgré cela, ni les sénateurs ni l’évêque de Rome ne parviennent à convaincre l’empereur en sécurité à Ravenne de négocier, de telle sorte qu’Alaric se présente à nouveau aux portes de Rome où il fait nommer empereur le sénateur Priscus Attale. Ce dernier ne répond pas toutefois aux attentes d’Alaric et est démis quelque deux ans plus tard. En même temps s’effondrent les espoirs d’Alaric de pouvoir traverser la mer vers l'Afrique du Nord. À tout le moins, les Goths parviennent-ils à battre le général romain Sarus, un ancien concurrent d’Alaric à la tête des Goths[63]. À court d’options, Alaric ne voit qu’une solution : le , les Goths s’emparent de l’ancienne métropole sur le Tibre et la mettent à sac. Alaric, chrétien comme la plupart des Goths, ordonne simplement d’épargner les églises[64].

La responsabilité du sac de Rome, le premier depuis l’invasion des Gaulois en , est due sans nul doute à l’entêtement d’Honorius. Celui-ci a mal évalué la gravité de la situation et se trouve privé de conseillers de poids tel Stilicon pour faire face aux Goths. Rome survit à ce pillage. Pendant trois ans, les Goths demeurent en Italie. Passant par la Campanie, Alaric souhaite les conduire en Sicile mais il meurt subitement non loin de Cosenza en 410. Les Wisigoths reconnaissent comme successeur d'Alaric son beau-frère Athaulf. Pour se débarrasser de lui, Honorius se résigne à lui donner en mariage sa sœur Galla Placidia et le charge d'employer ses forces à expulser les Vandales qui occupent encore le sud de la Gaule. C’est là, entre 416 et 418, qu’un accord finit par être conclu qui leur donne des terres fertiles en Aquitaine seconde et voit leur chef reconnu comme interlocuteur officiel de Rome[65]. La politique de Rome à l'égard des Goths a évolué, et huit ans après le sac de Rome leur établissement en Gaule est perçu comme un moyen de stabiliser l’empire.

La prise de Rome et son pillage font courir une onde de choc à travers l’empire. Chez les chrétiens, on la considère parfois comme prémices de la fin du monde, alors que les païens y voient une punition pour un peuple qui s’est détourné des dieux ancestraux. Augustin d'Hippone (aujourd’hui Annaba en Algérie) y trouve la source d’inspiration pour son œuvre De Civitate Dei contra paganos dans laquelle il relativise l’événement, déliant le sort du christianisme de celui de l'Empire. En revanche, l’historien chrétien Paul Orose tente dans son œuvre Historiae adversum paganos de démontrer que la Rome païenne mérite un destin encore pire que celui qui lui a été réservé. Les effets de ces discussions entre spécialistes sont profonds, moins sur le plan politique toutefois que philosophique, et se font ainsi sentir pendant des siècles[66].

La débâcle sur la frontière du Rhin : invasions et usurpations

Le , plusieurs tribus barbares traversent le Rhin gelé à proximité de Mogontiacum (aujourd’hui Mayence). Les raisons de cette traversée divisent encore les historiens qui hésitent entre la fuite devant les Huns ou des expéditions de pillage[67]. Les Vandales, les Suèves et les Alains constituent les trois principaux peuples mêlés de cette traversée. Les Vandales, divisés en deux groupes, les Hasdings et les Sillings, sont établis vers l’an 400 dans le sud de ce que sont aujourd’hui la Pologne et la Bohême, quoiqu’une partie d’entre eux ait été fixée par l’empereur Constantin en Pannonie[68]. Pendant l’hiver 401/402, ils attaquent par surprise la province romaine de Rhétie ; une partie d’entre eux se joint à l’expédition de Radagaise. Il est plus difficile de déterminer l’origine des Suèves. Si ce nom apparaît dans les sources du début de l’empire, il disparaît entre 150 et 400 et désigne probablement certains groupes marcomans et quades, anciens membres de l’ancienne confédération suève qui se sont établis, comme les Vandales, dans la région du moyen Danube, à l’ouest des Carpates[69]. Les Alains iraniens ont été chassés de leurs territoires traditionnels par les Huns. Une partie d’entre eux s’est jointe en 405/406 aux forces de Radagaise pour se mêler par la suite aux Vandales. Les Suèves finissent par les rejoindre et, de concert, ils s’enfoncent à l’intérieur de la Gaule. Les Francs fédérés, établis sur ces territoires depuis le milieu du IVe siècle, échouent dans leurs tentatives d'arrêter les assaillants. Les sources ne nous permettent pas de suivre chacune des invasions dans tous ses détails. Selon toute apparence, les envahisseurs se dirigent d’abord vers l’ouest et le nord de la Gaule avant de faire demi-tour et de se diriger vers le sud et le sud-ouest[70]. Les sources indiquent clairement les ravages perpétrés lors de cette invasion sans que les quelques troupes romaines stationnées sur le Rhin puissent véritablement s’y opposer. Toutefois, quelques années plus tard, la défense du Rhin est, pour quelque temps du moins, renforcée. Le district militaire de Mayence parvient à être rétabli à la suite de cette invasion de 406/407.

Le passage du Rhin de 406/407, comparable à la rupture d’une digue, constitue un événement prévisible depuis quelque temps déjà. C’est ainsi que vers 400, le siège de la préfecture des Gaules, qui avec la préfecture de l’Italie constitue l’autorité administrative la plus au nord de l’empire occidental, a été transféré de Trèves à Arles. Le succès des envahisseurs a bénéficié des combats décrits plus haut entre Stilicon d’une part, Radagaise et les Goths d’autre part, de telle sorte que la Gaule se trouve pratiquement vide de troupes. C’est probablement ce qui explique les tentatives de Stilicon pour gagner les Goths d’Alaric et, avec leur aide, de rétablir l’ordre. La mort du général en 408 avait mis fin à ces plans. L’usurpateur Constantin III, le dernier d’une longue liste d’usurpateurs venant de Bretagne, est passé avec le reste des troupes britanniques en Gaule et y a établi sa propre autorité[71]. Le départ des troupes romaines de l’île laisse présager à court terme la perte de la Bretagne ; les Pictes et diverses tribus irlandaises s’établissent dans cette province romaine qui acquiert de facto un statut d’autonomie. Ce sur quoi on appelle les Saxons à l’aide en 440, permettant une mainmise germanique dans l'île, même si de petits royaumes romains-britanniques sont en mesure de subsister pendant longtemps dans le pays de Galles et le sud-ouest de l’Angleterre[72].

Proclamé empereur par ses troupes en 407, Constantin III parvient à conclure des ententes avec certaines tribus germaniques de Gaule, calmant ainsi l’agitation qui y règne tout en augmentant ses propres forces. Après avoir établi sa résidence à Arles dans le sud de la Gaule, il étend son autorité sur l’Hispanie. Fin 409, il ne peut cependant arrêter l’invasion des Vandales, des Alains et des Suèves, qui s’installent en Espagne ; il finit par être défait par le général Constantius (futur Constance III) et exécuté en novembre 411. En dépit de cette défaite, l’agitation reprend de plus belle en Gaule lorsque l’aristocratie gauloise proclame empereur l’un des siens, Jovin, avec l’aide des Alains commandés par Goar et des Burgondes qui avancent sur le Rhin pour créer bientôt leur propre royaume[73].

L’empereur Honorius semble avoir perdu tout contrôle sur la Gaule. Un nouvel usurpateur, Maxime, qui ne parvient pas à s'imposer durablement, émerge d'Hispanie. Alors conduits par Athaulf, successeur d’Alaric, les Goths, retirés de Rome, appuient Jovin. Tout comme cela avait été le cas pour un autre usurpateur, Attale, cette alliance ne devait guère durer et Athaulf abandonne rapidement Jovin[74]. Athaulf épouse en 414 à Narbonne la sœur d’Honorius, Galla Placidia, tombée aux mains des Goths lors du sac de Rome ; l’année suivante toutefois, il meurt assassiné. Athaulf a transformé les Goths en une sorte d’armée nomade à cheval[75] ; il aurait déclaré pendant les cérémonies du mariage qu’il désirait remplacer la Romania par une Gothia[76]. Que l’anecdote soit vraie ou fausse, elle montre que les Goths désirent s’établir de façon permanente sur un territoire reconnu comme leur par Rome. C’est aussi ce qui explique pourquoi Athaulf désirait fortement s’allier par mariage à la dynastie théodosienne, chose qui lui était difficile en tant que Goth et chrétien professant l’arianisme.

L’établissement des Goths en Aquitaine

Constantius, le général en chef d’Honorius, a fait preuve de grand talent militaire au cours de la guerre contre l’usurpateur Constantin III. Il est alors devenu évident que des ressources humaines supplémentaires seront nécessaires si on veut lutter avec succès contre les envahisseurs. Le gouvernement de la partie occidentale de l’empire fait donc à nouveau appel aux Goths. Leur chef depuis la fin de 415 était Wallia ; son but principal était de poursuivre la guerre contre les Romains afin de pouvoir rejoindre l'Afrique du Nord. Dès les premiers mois de 416, il doit toutefois capituler devant Constantius. Gallia Placidia fait un retour sur la scène en épousant ce dernier le . Constantius apparaît ainsi de plus en plus comme l’héritier de Stilicon[77]. Les Goths deviennent des foederati et Constantius les oblige à combattre les Germains et les Alains qui se sont abattus sur l’Hispanie, ce que les Goths font avec un certain succès[78].

En 418, les Wisigoths se voient assigner l’Aquitaine seconde dans le sud-ouest de la Gaule comme foyer permanent. Les clauses des traités de 416 ou de 418 ne nous sont pas connues et doivent être déduites de citations éparses émanant des sources[79]. La recherche contemporaine demeure ainsi divisée sur des points essentiels. L’assujettissement (deditio) était la conséquence logique d’un traité (fœdus) : les Wisigoths seraient installés dans la vallée de la Garonne de Toulouse à Bordeaux. L’une des grandes questions est de savoir si les Goths, comme il était d’usage dans le système des fédérés romains, devaient être approvisionnés conformément au système de l’hospitalitas en se voyant assigner des terres ou s’ils recevaient une quote-part des recettes fiscales[80]. Tout autant que les différentes modalités du traité, les conséquences de cette colonisation prêtent encore à controverse. Ainsi, la politique de plus en plus expansionniste que pratiqueront par la suite les Wisigoths, résultat de la faiblesse du gouvernement romain, conduira à l’obtention d’un statut d’autonomie de fait ; la création d’un soi-disant royaume des Goths avec Toulouse comme première capitale, Tolède ensuite, aurait été un facteur de stabilité dans la région[81]. Cette colonisation se serait faite avec l’accord de la haute société gallo-romaine qui n’y voyait pas de menace puisque les Goths ne constituaient qu’une petite fraction de la population romaine locale, remarque qui vaut de façon générale pour toutes les gentes qui se mirent en marche durant cette période[82].

Les Vandales en Hispanie et la conquête de la province d’Afrique

Dans l’intervalle, les Vandales, de même qu’une large partie des Suèves et des Alains, ont quitté la Gaule en 409 pour se diriger vers l’Hispanie[83]. L’une des sources les plus importantes pour les événements qui se produisent dans la péninsule ibérique est les Chroniques de l’évêque Hydace de Chaves. Celui-ci raconte avec éloquence l’épouvante que ressentit la population face à la dévastation qui suivit l’arrivée des envahisseurs. En 411, ceux-ci peuvent arracher de haute lutte un traité au gouvernement de Ravenne dont l’évêque Hydace nous rapporte le contenu : une partie des Vandales et des Suèves se voient attribuer le nord-ouest de la péninsule ibérique, les Alains la Lusitanie et la région de Carthagène, les Vandales Silings la Bétique (à peu près l’actuelle Andalousie)[84]. Lorsqu’en 416 les Wisigoths descendent en Hispanie à titre de peuple fédéré pour débarrasser la péninsule des envahisseurs, ils massacrent la majorité des Silings et des Alains qui s’étaient installés dans le sud. Les survivants se réunissent autour du roi vandale Gondéric. Celui-ci se révèle rassembleur, de telle sorte qu’Alains et Vandales ne forment plus rapidement qu’un groupe homogène. Alors que les Suèves demeurent dans le nord-ouest, les Vandales et les Alains se dirigent vers le sud. En 422, ils battent une armée romaine et conquièrent le principal port de la flotte romaine, Carthagène. Très rapidement, ils se transforment en audacieux pirates[85].

Après la mort de Gondéric, son demi-frère Genséric (ou Geiseric) prend le commandement en 428. Il sera l’un des plus remarquables chefs de toute la période des grandes migrations[86]. Jordanès, dans son Histoire des Goths, nous a laissé un portrait détaillé de Geiséric bien que l’on puisse se demander si, rédigé bien après la mort du roi vandale, il correspondait vraiment à la réalité[87]. Nous n’avons malheureusement pas de témoignage des Vandales eux-mêmes. Geiséric était certainement un chef déterminé et un homme avide de pouvoir pouvant agir lorsque nécessaire avec la plus grande brutalité. Afin d’assurer ce pouvoir, il n’hésite pas du reste à faire assassiner la famille de Gondéric. Il était également un militaire et un politique habile dont la suite des événements confirmera les capacités. En 429, les Vandales et divers groupes qui s’étaient joints à eux, soit environ 80 000 personnes, traversent le détroit de Gibraltar et s’installent en Afrique du Nord[88]. Leur but est de s’emparer de la province d’Afrique, grenier de l’empire occidental et l’une des régions les plus urbanisées de tout l’empire. Les Wisigoths s’étaient donné le même but après le sac de Rome, mais avaient échoué.

Les Vandales partent donc de Ceuta pour franchir quelque 2 000 km en direction de l’est, s’emparant au passage de nombreuses villes romaines. En 430, ils se retrouvent devant Hippone dont l’évêque, célèbre théologien, Augustin d'Hippone (saint Augustin), meurt pendant le siège. Les Vandales prennent ensuite la direction de Carthage, qui à cette époque était l’une des plus grandes villes de l’empire ainsi que l’un de ses ports les plus importants. Bien qu’ils ne réussissent pas à s’emparer de la ville[89], les Vandales accomplissent quelques remarquables exploits dont la toile de fond est rapportée différemment par les diverses sources. C’est ainsi que Procope de Césarée, écrivain ayant vécu au VIe siècle, rapporte dans le cadre de ses Histoires (ou Histoires de la guerre) que les Vandales auraient été invités suivant les règles par le commandant romain pour l’Afrique, Boniface, parce qu’il avait eu maille à partir avec Ravenne[90]. La recherche contemporaine ne retient généralement pas cette hypothèse[91], car Boniface combattit les Vandales dès que ceux-ci se mirent en marche avec tous les moyens à sa disposition[92]. De plus, la situation entre Ravenne et Boniface s’était déjà régularisée en 429, ce dont ne parlent pas les sources de l’époque[93].

Quoi qu'il en soit, les moyens dont dispose l’empire d’Occident ne suffisent pas à arrêter les Vandales. Afin de pouvoir se maintenir à Carthage, l’empire d’Occident se résout à conclure en 435 un traité dont les clauses ne nous sont pas connues. Les Vandales se voient concéder la partie de la province déjà conquise. Pourtant, en 439, Geiséric profitant de l’occasion tombe sur Carthage où il s’empare de la flotte romaine qui y est stationnée, coupant ainsi Rome de son approvisionnement traditionnel en céréales. L’empire d’Occident n’a d’autre choix que de reconnaître sa défaite dans un nouveau traité en 442[94]. La plus riche des provinces romaines était maintenant officiellement aux mains des Germains qui, de plus, devenaient une puissance maritime non négligeable. Sur ce point, les Vandales se distinguent des autres peuples germains, de même qu'ils le feront dans le traitement réservé aux populations locales autochtones.

L’empire des Huns sur le Danube et l’ascension d’Ætius

Les sources nous informent que les Huns franchissent le Don en 375 et qu’ils battent les Alains et les Greuthungues ; elles sont pratiquement inexistantes pour les décennies qui suivent. Nous savons seulement que les Huns multiplient les razzias[95]. Pendant longtemps, ils ne semblent pas avoir agi sous un commandement unifié, ni même avoir eu une politique commune[96]. Pourtant, les Huns se montrent capables de coordonner des opérations militaires, comme le prouve leur invasion de l’empire sassanide et des provinces romaines orientales à l’été de 395[97]. L’hiver de la même année, d’importants contingents de Huns se ruent sur les Balkans[98]. Toutefois, on ne peut encore parler à cette époque d’un empire hunnique, car on ne peut distinguer une forme d’organisation qui réunisse tous les groupes.

Le premier souverain que l’on puisse concrètement identifier à la tête des Huns (la figure de Balamir ou Balamber n’est aucunement certaine) est un certain Uldin, qui aux environs de 400 règne sur les Huns au nord du bas-Danube, peut-être dans le territoire qui est aujourd’hui la Roumanie[99]. Au cours de la même période, le maître des milices Gaïnas, un Goth, tente de jouer auprès de l’empereur Arcadius, à la cour de Constantinople, un rôle similaire à celui de Stilicon à l’Ouest. Ceci traduit à la fois l’importance du rôle joué par ce « maître des milices » (magister militum) qui, en Orient, peut être beaucoup mieux contrôlé au Ve siècle que ce n'est le cas en Occident, et le poids des foederati dans l’empire. Après l’arrivée au pouvoir de l’antigermanique Aurélien, devenu préfet du prétoire, Gaïnas entre à Constantinople avec ses barbares, mais la quitte bientôt, ce qui donne le signal d’un massacre de Goths dans la ville. Traqué par le Goth païen Fravitta, Gaïnas passe le Danube, et il est battu par Uldin[100]. Ce dernier, dont le territoire s’étend à l’ouest jusqu’à la Hongrie d’aujourd’hui, conclut un accord avec Stilicon en 406 pour arrêter la progression des Goths de Radagaise. Bien qu'Uldin commande un vaste territoire, à aucun moment il ne peut prétendre régner sur l’ensemble des Huns[99]. En 404/405, Uldin s’est déjà emparé de territoires appartenant à l’empire d’Orient, exploit qu’il répète en 408. Il doit cependant les rendre par la suite, et meurt peu après.

.jpg.webp)

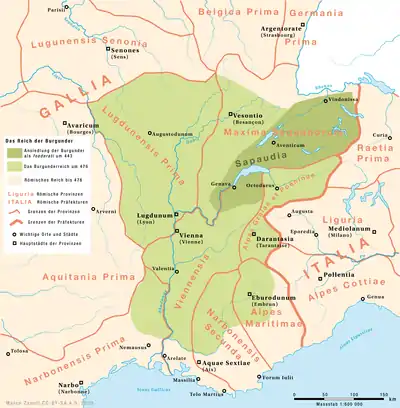

Alors que le mouvement vers l’ouest des Huns s'est heurté ici et là à une vive résistance d’autres groupes barbares[101], on assiste à la lente création d’un centre d’autorité suprarégional dans l’est des Carpates. Malheureusement, nous ne disposons que de très peu d’informations à ce sujet[102]. Les rares sources font toutefois mention à plusieurs reprises de troupes de Huns venant en appui à l’armée romaine. En 427, les Romains auraient fini par céder la Pannonie aux Huns, mais le fait est contesté[103]. Divers leaders président aux destinées des Huns comme Charaton mais nous savons peu de choses à leur sujet. Vers 430, les deux frères Oktar et Ruga sont portés à la tête des Huns vivant le long du Danube. Après la mort d’Oktar en 430, Ruga continue seul à régner et semble avoir réussi à imposer un pouvoir plus organisé que ce n’avait été le cas auparavant. En 433, le général Flavius Ætius, nommé magister militum per Gallias, conclut un accord avec Ruga[104]. Élevé à la cour impériale de Ravenne, et plus tard envoyé comme otage à la cour d'Alaric, puis à celle de Ruga, il devient un ami du jeune Attila, neveu de Ruga (et son futur successeur). Pendant des années, Ætius se sert de diverses tribus, dont les Huns, pour combattre Wisigoths, Burgondes, Alains, Francs et autres, défendant ainsi le trône de Valentinien III et devenant le véritable maître de l'empire d'Occident[105]. En 436, Ætius bat également les Burgondes du roi Gondicaire et les oblige à accepter la paix. L’année suivante, il envoie les Huns les détruire ; 20 000 Burgondes périssent alors dans une bataille, base possible à la légende des Nibelungen. En 443, il négocie la réinstallation des Burgondes survivants en Sapaudie (la future Savoie, précisément les territoires entre Alpes et Jura)[106]. Il relocalise également dans la région d’Orléans une partie des Alamans demeurés en Gaule[107]. Dans ses efforts pour maintenir la souveraineté de l’Empire sur la Gaule, il combat les Francs qui s’établissent progressivement sur le Rhin, ainsi que les Bagaudes qui s’agitent en Gaule et en Hispanie.

Ruga meurt en 434. Il n’est pas impossible qu’il ait été assassiné sur l’ordre de ses neveux Bleda et Attila qui prennent alors le commandement d’une grande partie des Huns maintenant établis en Europe.

Attila, chef des Huns

Bien qu’Attila ait acquis une renommée considérable quoique négative dans l’histoire de l’Europe, on sait relativement peu de choses sur sa personne et encore moins sur sa jeunesse[108]. Après sa prise du pouvoir, en association avec son frère Bleda, il se met en devoir de consolider « l’empire des Huns » fondé par son oncle Ruga.

Par le traité de paix de Margus (actuel Orašje, à l’embouchure de la Morava), dont la date est incertaine, Constantinople accepte de ne plus s’allier aux ennemis « barbares » des Huns et le tribut annuel versé est porté à 700 livres d’or (229 kg). De plus, les Romains s’engagent à ouvrir un marché, dont la sécurité sera garantie par les deux parties, et à extrader les déserteurs se rendant chez eux en provenance du territoire des Huns. En dépit de ce traité, les deux frères conduisent une expédition contre l’empire d’Orient en 441 et 442 leur permettant de s’emparer des villes de Singidunum (Belgrade) et de Sirmium (Sremska Mitrovica)[109]. Après le meurtre de Bleda (probablement en 445), Attila devient le seul chef des Huns du Danube. À aucun moment de sa vie Attila n'a été le chef de tous les Huns. Pour consolider son pouvoir sur son empire alors très lâche, Attila entreprend de nombreuses expéditions dirigées contre l’empire d’Orient. C’est ainsi qu’en 447, et bien que l’empereur Théodose II ait relevé le tribut qui leur était versé, les Huns s’enfoncent profondément dans les Balkans et se rendent jusqu’aux portes de la Grèce[110]. Parmi les peuples appartenant à leur armée se trouvent des Gépides et des Goths sous domination hunnique[111]. Bientôt l’empereur est forcé de conclure la paix avec Attila.

Les difficultés éprouvées par l’Empire romain d'Orient ne peuvent que réjouir le faible Valentinien III, empereur d'Occident monté sur le trône encore enfant. La domination exercée par les Huns sur bon nombre de tribus germaniques réduit les risques d’invasion à la condition que la cour de Ravenne entretienne de bonnes relations avec les chefs des Huns[112]. C’est ce à quoi s’emploie Aetius, en excellents contacts avec Ruga et partisan de maintenir cette politique avec Attila dont il a été l’ami d’enfance. À Constantinople toutefois on n’entend pas financer Attila indéfiniment. En 449, une ambassade est envoyée par Constantinople auprès d’Attila, dont fait partie Priscus (ou Priskos). Celui-ci fera plus tard le récit de cette ambassade dans une chronique dont seuls quelques fragments nous sont parvenus. Il décrit une ville de tentes autour d’un promontoire où se dresse le palais royal construit en bois et entouré d’une haute palissade garnie de tours[113].

Lorsqu’à Constantinople Marcien, le nouvel empereur, s'oppose au versement du tribut traditionnel, Attila se tourne vers l’Ouest. Jordanès, qui séjourne à Constantinople en 451, rapporte que Honoria, la sœur de l’empereur d'Occident, menacée d’être mariée de force en raison de son style de vie libertin, aurait demandé à Attila de la libérer et aurait offert de l’épouser[114]. La recherche contemporaine a jeté des doutes sur cette version des faits[115]. Cependant, il n’est pas impossible qu’Attila ait été en contact avec des mouvements d’opposition dans l’entourage de l’empereur d’Occident. Constamment aux aguets des avantages qu’il pouvait retirer de l’Est et de l’Ouest, Attila feint quelque dix ans plus tard de prendre cette proposition au sérieux et exige comme dot l’Aquitaine. Une telle demande compromet toutefois la position d’Aetius, magister militum per Gallias, le dressant contre son ami d’enfance[116].

En 451, Attila envahit la Gaule à la tête d’une imposante armée, comprenant aux côtés des Huns un nombre indéterminé de contingents venant de tribus soumises ou versant tribut aux Huns. Toutefois ses efforts diplomatiques pour provoquer l’entrée en guerre des Vandales n’aboutissent pas[117]. Les Huns se dirigent vers Orléans qu’ils assiègent. Aetius réunit alors ce qui reste des forces régulières romaines dans la région, forces composées de plus en plus de soldats provenant de peuples fédérés comme les Wisigoths, les Francs, les Sarmates et les Alains. La célèbre bataille des champs Catalauniques, dont on ignore toujours l’emplacement exact dans les environs de Troyes, n'a pas été la bataille décisive si souvent décrite, mais Attila a été obligé de se replier à l'issue des combats. Il n’est pas impossible qu’Aetius ait laissé submerger les Wisigoths qui formaient l’aile droite de son armée et dont le chef, Théodoric Ier, meurt au cours de la bataille, dans le but d’affaiblir un ennemi potentiel. Quoi qu'il en soit, il semble avoir craint que les Goths ne tentent de se libérer de la domination romaine avant que les Huns ne soient complètement vaincus[118]. Les Romains et leurs alliés, s’ils n’ont pu vaincre définitivement les Huns, leur infligent de lourdes pertes détruisant ainsi le mythe de leur invincibilité. En 452, Attila est contraint de se retirer en Italie. Il y remporte quelques succès, s’emparant entre autres d’Aquilée. Cette conquête n'est toutefois pas définitive. Affaiblis par la faim et la maladie, Attila et son armée doivent se replier[119]. Selon la tradition, le pape Léon Ier le Grand réussit à convaincre Attila de renoncer à envahir Rome ; en fait, le repli des Huns est plus probablement dû au fait qu’à l’est l’empereur Marcien vient de déclencher les hostilités en vue d’envahir le cœur de l’empire hunnique[120]. Attila est ainsi forcé de retourner en Pannonie pour préparer une offensive contre Marcien et protéger sa frontière orientale, notamment dans le Caucase. C’est là qu’il meurt subitement en 453 au cours de la nuit suivant un festin pour célébrer son mariage avec une nouvelle épouse, Ildiko.

La mort soudaine d’Attila entraîne le démembrement de son empire. La plupart des peuples soumis se révoltent et secouent le joug hunnique. C’est en vain que les fils d’Attila tentent de maintenir l’héritage de leur père. La bataille de la Nedao en 454 où les Ostrogoths combattent aux côtés des Huns marque la fin de cet empire[121]. L’empire des Huns s’écroule ainsi plus rapidement encore qu’il n’a été érigé. La tête de Dengizich, fils d’Attila, est envoyée à Constantinople pour y être exposée. Le reste des Huns se disperse ; on en retrouve encore au VIe siècle dans l’armée romaine d’Orient[122]. Aetius pour sa part ne peut jouir longtemps de sa victoire : il est assassiné en de la main même de l’empereur Valentinien III qui craint le pouvoir qu’exerce son général. Peu de temps après, en , l’empereur doit lui-même être assassiné[123].

Les dernières années de Rome : les empereurs éphémères

La mort d’Aetius constitue un événement lourd de conséquences pour Rome. Même si le pouvoir impérial ne s’étend plus jusqu’aux limites de l’empire occidental, il subsiste en Italie et dans une partie des Gaules, conduisant avec succès un certain nombre de guerres. L'ambition du militaire Aetius a certainement été une des raisons pour lesquelles le pouvoir impérial n'a cessé de s’affaiblir. Aussi sa mort et celle de Valentinien III sont interprétées par de nombreux fédérés comme l'occasion d'accroître leur puissance aux dépens de celle de l'empire. L’empire d’Occident est ainsi gouverné pendant ses deux dernières décennies par des empereurs éphémères dont plusieurs ne restent que quelques mois au pouvoir et dont aucun ne parvient à stabiliser la situation[124].

De surcroît, les barbares forment maintenant non seulement le noyau des troupes d’élite de l’armée romaine, mais ils en occupent de plus en plus les échelons les plus élevés. On ne peut mettre leur loyauté en doute ; au contraire, plusieurs d’entre eux s’avèrent de fidèles serviteurs de l’empereur, tels Bauto, Stilicon, Fravitta, lesquels du reste tentent d'adopter le style de vie romain. Mais par la force des choses, plus s’accroît le pouvoir des militaires de haut rang, plus s’amoindrit celui de l’empereur d’Occident, d’autant plus que des gens comme Stilicon, à moitié Vandale, Aetius et Bélisaire disposent de leurs troupes personnelles (bucellarii). Même si aucun généralissime germain ne revêt lui-même la pourpre, chose impossible tant en raison de son origine que de son appartenance à l’hérésie arienne, ces chefs n’en jouissent pas moins à partir de la fin du IVe siècle d’une influence considérable. Au contraire, dans l’empire d’Orient, les empereurs réussissent davantage à garder le contrôle des commandants de leurs armées. L’empereur Léon Ier met fin à la dernière tentative véritable d’un général d’origine barbare, l’Alain Aspar, d’influencer la politique impériale[125]. Il faut porter au crédit des empereurs de Constantinople d’avoir au cours du Ve siècle su renforcer les liens avec les maîtres du nouvel empire sassanide, traditionnellement ennemi juré de Byzance, les rendant meilleurs que jamais auparavant. Même lorsque, à la suite de la mort d’Attila, la guerre éclate dans les Balkans avec les tribus formant maintenant les Ostrogoths, qui souhaitent agrandir leur territoire de Pannonie, nul danger ne menace la stabilité de l’empire oriental dont les plus riches provinces ne sont guère inquiétées[126]. Contrairement à leurs homologues occidentaux, les empereurs d’Orient disposent des ressources financières nécessaires pour payer leurs armées et même, à l’occasion, pour fournir à leurs homologues de Ravenne de quoi payer les leurs.

Au cours du même siècle, les troubles de tous ordres se multiplient à l’Ouest[127]. Rome est ainsi conquise et pillée une deuxième fois en quarante-cinq ans par les Vandales dont le roi, Genséric, considère manifestement le traité conclu en 442 avec Valentinien III caduc à la mort de cet empereur. Petronius Maximus, qui a épousé la veuve de Valentinien III, Licinia Eudoxia, s’est emparé du pouvoir après le meurtre de celui-ci. En mai 455, une flotte vandale qui, l’année précédente a déjà menacé la Sicile, apparaît aux bouches du Tibre. L’empereur, ne disposant pratiquement d’aucun pouvoir et totalement privé de moyens, est assassiné le par des soldats burgondes. Trois jours plus tard, les Vandales investissent la ville qu’ils pillent de façon systématique – mais non avec ce désir de destruction que suggère de nos jours le terme « vandale ». Les Vandales ne partent pas seulement avec un riche butin, mais aussi avec la veuve de Valentinien ainsi qu’avec deux de ses filles et de nombreux personnages importants qu’ils emmènent prisonniers à Carthage[128]. Aux environs de 460, l’une des filles de Valentinien, Eudoxie, épouse Hunéric, le fils de Genséric, lui permettant de revendiquer pour lui-même la Sicile et l’Italie au titre de l’héritage de Valentinien.

Commence alors une période pendant laquelle des empereurs, créatures de chefs militaires et politiques germaniques, se succèdent rapidement. Le premier est Eparchus Avitus, descendant d’une noble famille gauloise et chef des armées, proclamé empereur avec l’accord des Wisigoths, alors en campagne contre les Suèves aspirant à agrandir leur royaume en Hispanie. En 456, le général Flavius Ricimer, fils d’un prince suève et d’une princesse goth, fait campagne contre les Vandales en Sicile et en Corse. Ricimer est alors élevé par Avitus au rang de magister militum. Cette victoire lui ayant valu une grande popularité, Ricimer obtient du Sénat la permission de monter une expédition contre l’empereur Avitus qu’il défait à Plaisance le . Fait prisonnier, Avitus doit accepter la charge d’évêque de Plaisance et meurt peu de temps après. Ricimer obtient alors de l’empereur Léon Ier le titre de Patrice des Romains alors que Majorien qui l’avait aidé à défaire Avitus le remplace comme magister militum.

Sur l’ordre de Ricimer, l’armée d’Italie acclame Majorien comme nouvel empereur[129]. Celui-ci se rend en Gaule combattre les Germains qui voulaient tirer profit de la confusion régnant dans l’empire d’Occident[130]. Le nouveau magister militum nommé par Majorien, Egidius, remporte de nombreux succès contre les Francs sur le Rhin et reconquiert Lyon, pris par les Burgondes[131]. Arles, depuis 407 siège du commandement civil des Gaules et de l’Hispanie, se défend contre les Wisigoths qui se considèrent déliés des engagements contenus dans leur traité de fédérés et qui désirent s’étendre en Hispanie[132]. Majorien réussit toutefois à s’entendre avec les Burgondes et les Wisigoths. En 460, l’empereur se rend en Hispanie, première visite d'un empereur d'Occident dans la péninsule. Diverses sources comme Sidoine Apollinaire nous présentent Majorien en empereur énergique, volontaire et voulant redorer la fonction impériale en Occident. C’est ainsi qu’en 461, il planifie une expédition en Afrique contre les Vandales qui bloquent les livraisons de céréales. L’empereur doit toutefois renoncer à son projet, les navires vandales bloquant les Romains en Hispanie et empêchant le débarquement des troupes[133]. Peu après, sur ordre de Ricimer, Majorien est arrêté et assassiné, non probablement en raison de l’échec de cette tentative, mais plutôt à cause de ses velléités d'indépendance. Faisant et défaisant maintenant les empereurs, Ricimer choisit le sénateur Libius Severus comme nouvel Augustus.

L’assassinat de Majorien entraîne la sécession de la Gaule, notamment celle d'Ægidius, maintenant magister militum en Gaule et ami du défunt empereur, qui refuse de reconnaître Libius Severus. Lorsque Ricimer tente de lui retirer son commandement, Ægidius se rebelle, mais une offensive des Wisigoths le force à se retirer dans le nord de la Gaule où, avec une partie du commandement et des alliés francs, il érige son propre royaume dans la région de Soissons. La petite enclave gallo-romaine perdure jusqu’à la fin de l’empire d’Occident. Après la mort d’Egidius (464 ou 465), le pouvoir passe probablement à un officier du nom de Paulus, puis au fils d’AEgidius, Syagrius. En 486 ou 487, l’enclave est conquise par les Francs, à la faveur de l’expansion amorcée par Clovis Ier[134]. Par ailleurs, à Trèves, le comes Arbogast le Jeune, probablement un Franc romanisé, tient la région contre ses anciens compatriotes jusqu’en 475.