Marcien

Marcien (en latin : Flavius Marcianus Augustus), né en Thrace ou en Illyrie en 392 ou en 396 et mort le , est empereur byzantin de 450 à 457.

| Marcien | |

| Empereur byzantin | |

|---|---|

Solidus à l'effigie de Marcien, représenté casqué et tenant une lance. À l'avers figure une représentation de la Victoire, souvent présente sur les pièces romaines. | |

| Règne | |

| - 27 janvier 457 (6 ans et 5 mois) | |

| Période | Théodosienne |

| Précédé par | Théodose II |

| Suivi de | Léon Ier |

| Biographie | |

| Nom de naissance | Flavius Marcianus |

| Naissance | 392-396 - Thrace/Illyrie |

| Décès | (~ 61-65 ans) |

| Épouse | Pulchérie |

| Descendance | Marcia Euphemia |

Ses origines sont assez mal connues. Son père est militaire et, très jeune, perpétuant la tradition familiale, Marcien s'engage dans l'armée. Il sert comme lieutenant (domesticus) auprès des généraux Aspar et son fils Ardabur, durant près de quinze ans. Après la mort de Théodose II le , il est le candidat d'Aspar pour le trône impérial. Le général barbare détient alors une grande influence politique et, après un mois de négociations, parvient à imposer Marcien à la tête de l'Empire. Celui-ci épouse Pulchérie, la sœur de Théodose. L'influent Flavius Zénon pourrait avoir été impliqué dans les négociations. Le , Marcien est proclamé empereur d'Orient.

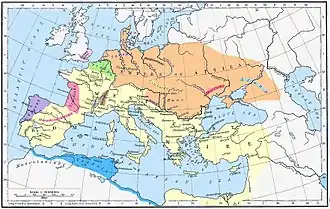

Il revient sur un certain nombre de décisions de Théodose II, notamment dans les relations avec Attila ou en matière religieuse. Il révoque les concessions faites aux Huns, notamment le paiement du tribut et, en 452, Attila pille l'Italie alors que l'Empire romain d'Occident est en pleine déliquescence. Marcien réagit par l'envoi de troupes au-delà du Danube, battant les Huns sur leurs propres terres. Attila, dont les troupes souffrent de la famine, se retire d'Italie en échange d'un important tribut versé par l'Empire d'Occident. Après la mort d'Attila en 453, Marcien profite de la dislocation de l'Empire hunnique en plusieurs royaumes rivaux pour en faire des alliés des Romains au travers d'un fœdus.

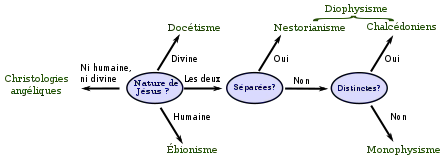

En matière religieuse, il convoque le concile de Chalcédoine, qui réaffirme la double nature de Jésus-Christ, alors que de nombreuses controverses agitent le monde chrétien à ce sujet. Dans les provinces orientales, la diffusion du monophysisme qui s'oppose à cette conception affaiblit l'unité de l'Empire.

Marcien meurt le et laisse l'Empire dans une bonne situation financière qui contraste avec les grandes difficultés économiques que traverse l'Empire d'Occident. Après sa mort, Aspar fait nommer comme empereur Léon Ier au détriment du beau-fils de Marcien, Anthémius.

Origines

Marcien naît vers 392, soit en Thrace[1], soit en Illyrie[2]. Le chroniqueur Jean Malalas le décrit comme grand et boiteux, mais peu de choses sont connues de ses premières années de vie[3]. Son père sert dans l'armée, et Marcien s’enrôle très jeune à Philippopolis, en Thrace. Son ascension sociale témoigne du rôle de l'armée dans la promotion d'hommes d'origine parfois modeste dans les premiers temps de l'Empire d'Orient[4]. Au moment de la brève guerre contre les Sassanides, entre 421 et 422, Marcien atteint probablement le grade de tribun militaire ; l'historien Théophane le Confesseur note qu'il dirige une unité militaire[5]. Néanmoins, tombant malade en Lycie, il ne prend pas part aux combats. Il est pris en charge par deux frères, Ilius et Tatianus, qui sont ensuite de solides appuis sous son règne, devenant respectivement préfet du prétoire d'Illyrie et praefectus urbi (préfet de Constantinople)[6] - [7] - [8] - [9]. Marcien atteint le rang de domesticus (aide de camp) d'Aspar, le magister militum (général en chef) de l'Empire d'Orient. En dépit de ses origines barbares, Aspar détient une grande influence politique, qui constitue probablement le facteur décisif de l'ascension de Marcien[10] - [8] - [11]. Au début des années 430, Marcien l'accompagne dans une campagne contre le royaume vandale d'Afrique mais est fait prisonnier par les Vandales. Évagre le Scholastique, ainsi que Procope de Césarée lui font alors rencontrer leur roi, Genséric. Celui-ci lui aurait prédit une destinée impériale après l'avoir retrouvé évanoui en plein soleil mais protégé par l'ombre d'un aigle posé auprès de lui. Théophane le Confesseur rapporte la même histoire, qui serait déjà intervenue quelques années plus tôt quand il était malade en Anatolie[12], et Évagre mentionne aussi un épisode lors duquel Marcien, qui découvre un soldat assassiné et risque d'en être tenu pour responsable, échappe à toute condamnation grâce à la divine providence[13]. Cependant, ces récits sont des inventions classiques de l'historiographie impériale, destinées à le légitimer a posteriori[14]. Après sa capture, Marcien n'est plus mentionné dans les sources jusqu'à la mort de Théodose II[15].

Ascension

Règne de Théodose II

Dès son apparition en 395 à la suite de la partition de l'Empire romain en deux parties, l'Empire d'Orient est confronté à une multitude de menaces, même si celles-ci fragilisent surtout celui d'Occident. Ainsi, en 429, les Vandales envahissent l'Afrique romaine et menacent Carthage. Théodose réagit par l'envoi d'une expédition dirigée par Aspar, dès l'été 431. Au nord de l'empire, les Huns sont la principale menace et profitent du moindre moment de faiblesse pour attaquer. En 431, ils envoient des ambassadeurs réclamer un tribut. Théodose accepte de payer un montant annuel de 160 kg d'or. En 434, les armées de l'Empire d'Orient sont toujours aux prises avec les Vandales mais ont subi des défaites et le retrait des troupes d'Occident. Les Huns en profitent pour demander un doublement du tribut, ce que Théodose accepte par le traité de Margus pour prévenir une offensive dans les Balkans[16].

Le , les Vandales défont les maigres troupes laissées par l'Empire d'Orient et prennent Carthage. Les deux empires romains montent une contre-offensive, aux dépens de la protection des Balkans. Au cours de l'automne 440, une flotte de plus de 1 000 navires fait voile depuis Constantinople vers l'Afrique, ce qui représente une prise de risque pour Théodose[16]. Il espère alors que le limes danubien est suffisamment fortifié pour soutenir une offensive hunnique, le temps d'envoyer des renforts. Cependant, en 441, la guerre reprend, sans que les raisons exactes soient connues. Les velléités bellicistes de l'évêque de Margus ont notamment été évoquées comme causes. Quoi qu'il en soit, Attila mène des actions contre les cités voisines de Viminacium, Singidunum et Sirmium. Théodose doit alors rappeler Aspar et contre-attaquer, mais il subit une lourde défaite lors de la bataille de l'Utus en 447[17]. Sans solution, l'empereur revient au paiement d'un tribut annuel, jusqu'à sa mort en 450[18] - [19].

Accession au trône

En 450, Théodose meurt brutalement d'une chute de cheval, sans héritier désigné[20]. L'Empire d'Orient connaît alors sa première crise de succession[21]. Certaines sources ultérieures affirment qu'il nomme Marcien comme successeur sur son lit de mort, mais ce récit vise probablement à conforter la légitimité de Marcien. Celui-ci vient alors de servir loyalement Aspar et son fils, Ardabur, durant près de quinze ans. C'est donc un homme de confiance qu'Aspar peut promouvoir afin de servir ses intérêts. Pour cela, il négocie avec les hauts dignitaires impériaux pour défendre son choix[8]. Pendant un mois, aucun empereur n'est désigné, avant qu'Aspar n'obtienne gain de cause et que Pulchérie accepte d'épouser Marcien[8]. Elle aurait eu comme unique exigence qu'il abandonne la politique religieuse de son frère et convoque un concile. En effet, elle manifeste à la fois une profonde dévotion religieuse et un fort rejet du monophysisme[22]. Dans tous les cas, cette union permet à Marcien d'être associé à la lignée de Théodose et de consolider sa prétention au trône[23]. Cependant, Pulchérie, qui a fait vœu de chasteté à l'âge de quatorze ans, refuse de renoncer à son vœu[24]. Le rôle de la sœur de Théodose, souligné notamment par Kenneth Holum, atteste de la place des femmes comme continuatrices d'une légitimité dynastique alors privée de représentants masculins, même si son rôle doit s'analyser au sein du jeu de pouvoir alors à l’œuvre à la cour impériale et que son influence dans les années à venir demeure réduite[25].

Plus largement, les historiens ne s'accordent pas toujours sur les rôles des uns et des autres dans la promotion de Marcien, mettant l'accent sur Pulchérie, Zénon, Aspar ou une collusion plus ou moins forte entre les trois[26] - [Note 1]. L'historien Doug Lee a émis l'hypothèse que les négociations auraient été menées entre Aspar et Flavius Zénon, autre haut dignitaire de l'Empire. À l'arrivée de Marcien sur le trône, il se voit conférer la dignité de patrice, ce qui suggèrerait qu'il ait joué un rôle important, en renonçant peut-être lui-même au trône. C'est une thèse aussi soutenue par Constantin Zuckerman[27]. Quoi qu'il en soit, Zénon meurt l'année qui suit. Quant à Ardabur, il devient le maître des milices de l'armée de la préfecture du prétoire d'Orient[28].

Proclamé empereur le devant l'armée et le Sénat, Marcien prend pour nom de règne Imperator Caesar Flavius Marcianus Augustus. Contrairement à ce que rapporte la tradition byzantine ultérieure, le patriarche de Constantinople ne procède pas à son couronnement, et c'est son successeur qui est le premier souverain byzantin à être couronné de la sorte[29]. Néanmoins, l'onction divine de son accession au trône est rappelée par Marcien quand il annonce son intronisation au pape en écrivant qu'il a été élu par décret divin[30]. Rapidement, la composition de la cour impériale évolue. L'eunuque Chrysaphios, spathaire de Théodose II, auprès de qui il a exercé une grande influence, est assassiné ou exécuté. Tant Pulchérie que Zénon sont alors ses adversaires, de même qu'Aspar qui ne partage pas ses vues conciliantes avec Attila[31]. Marcien revient ainsi rapidement sur les concessions aux Huns et s'ingère plus fortement dans les affaires religieuses. Si Constance Head estime qu'il agit de son propre chef[32] et que Lee affirme qu'il est bien plus capable de s'imposer que d'autres empereurs de la même époque, il estime néanmoins que les premières décisions de Marcien font entrevoir l'influence de Zénon et de Pulchérie[33]. Son choix d'une ligne dure contre les Huns pourrait aussi être une manière d'affirmer une forme de solidarité envers l'Empire d'Occident pour obtenir la reconnaissance de son titre impérial[34].

Règne

Politique étrangère

La politique étrangère de Marcien a fait l'objet de différents commentaires, car ses actions se situent à un moment charnière dans l'histoire romaine, avec l'affaiblissement de plus en plus prononcé de l'Empire d'Occident. Il est parfois loué pour sa fermeté face aux Huns et sa prudence sur d'autres fronts. L'historien Robert Hohlfelder a plus particulièrement souligné la manière dont il incarne les valeurs martiales par sa carrière militaire et sa posture de combat face aux adversaires de l'Empire[35]. D'autres historiens ont une vision beaucoup plus contrastée. C'est le cas d'Edward Thompson, qui considère que son attitude face aux Huns est particulièrement risquée et que Marcien a bénéficié de circonstances favorables plus que d'un réel sens stratégique aiguisé[36].

Fermeté face aux Huns

La révocation presque immédiate du traité avec les Huns a des conséquences rapides. Alors que Marcien affirme qu'il est prêt à envoyer des cadeaux à Attila si celui-ci se montre amical et pacifique, il n'exclut pas des représailles en cas d'attaques et le lui fait clairement savoir. Or, Attila est en plein préparatifs, prétendument pour une campagne de soutien à Valentinien III contre les Wisigoths. Attila réagit vivement aux décisions de Marcien mais ne renonce pas à ses plans d'invasion en Occident, dont les défenses sont alors très fragiles en comparaison de celles de l'Orient[37]. Depuis la Pannonie, il pénètre en terres impériales au printemps 451. Aetius, généralissime des armées d'Occident, tente d'organiser la défense et fait appel aux Wisigoths, aux Alains, aux Saxons et aux Celtes d'Armorique pour le soutenir. De son côté, Attila compte dans son armée des Gépides, des Alains, des Skires, des Hérules et des Ruges, complétés de contingents francs, burgondes et ostrogoths[38].

Attila met d'abord à sac la ville de Metz et tente d'assiéger Orléans, avant de se confronter aux troupes coalisées lors de la bataille des champs Catalauniques. Cette grande bataille oppose deux armées largement composées de troupes barbares. Les deux camps subissent d'importantes pertes. Attila est contraint de se replier tandis qu'Aetius dissout la coalition montée hâtivement et que les différents peuples germaniques se dispersent[39]. Lors du printemps 452, Attila lance un nouveau raid contre l'Italie, laissée sans défenses. Il cherche certainement à se venger et à accumuler du butin, vital pour la survie de son Empire nomade. Il prend la ville d'Aquilée après un long siège et la met à sac[40]. Il pille ensuite le nord de la péninsule, s'emparant de Mediolanum et d'autres cités. Les Romains craignent qu'il ne s'en prenne à Rome dont les murailles sont peu dissuasives et qui a déjà subi des sacs. Dénué de troupes suffisantes, Aetius ne peut faire mieux que de harceler les lignes de communication de son adversaire[41].

Malgré ses succès, Attila est dans une situation précaire face à l'alliance entre Rome et Constantinople. Il manque d'argent pour poursuivre son action car il ne reçoit plus les tributs des deux Empires depuis deux ans, alors même que son effort de guerre est de plus en plus coûteux. En outre, il est menacé sur ses arrières par l'Empire d'Orient qui mène un raid punitif dans les plaines pannoniennes vers la mi-452[41]. Il est possible que cette action ait été coordonnée avec l'Empire d'Occident, en échange de la reconnaissance du titre impérial de Marcien par Valentinien[42]. C'est plus précisément les Ostrogoths et les Gépides qui sont touchés, deux peuples inféodés aux Huns mais prêts à se révolter[43]. Plus encore, cette région sert à l'approvisionnement des troupes d'Attila, qui commencent à manquer de vivres, d'autant que l'Italie elle-même est frappée par la famine. L'Empire d'Occident peut alors l'inciter à se retirer, soutenu par une médiation du pape Léon Ier, en échange d'une importante quantité d'or. Une fois revenu en Pannonie, Attila envisage de s'en prendre à l'Empire d'Orient en 453, projetant de s'en emparer, mais Marcien et Aspar ignorent la menace. Ils savent que même la promesse d'une grande quantité d'or ne peut les préserver de raids à venir car Attila a déjà rompu plusieurs traités. Ils préfèrent donc utiliser cette manne pour renforcer l'appareil militaire impérial, d'autant que les provinces les plus riches, en Asie et en Afrique, sont peu exposées aux assauts des Huns. Finalement, la mort d'Attila met un terme à son projet car son Empire se dissout rapidement, notamment à la suite de la rébellion des Ostrogoths[44] - [45].

Quelques historiens comme Michael Babcock[Note 2] ont avancé l'idée d'un assassinat d'Attila commandité par Marcien, mais aucune preuve solide ne vient garantir cette assertion avec certitude[46].

Cette dilution de la menace hunnique permet à l'Empire d'Orient de profiter de la division des peuples germaniques pour les opposer les uns aux autres et éviter qu'une puissance trop importante n'émerge. Le roi gépide Ardaric trouve un accord avec Marcien alors qu'il vient de se coaliser avec les Ruges, les Skires et les Hérules pour combattre ce qu'il reste de la confédération hunnique. Allié avec les Ostrogoths Thiudimir, Valamir et Vidémir, il vainc les forces du fils d'Attila, Ellac, lors de la bataille de la Nedao en 455[47]. Les Huns sont alors réduits à un rôle bien moindre dans la région. Marcien doit désormais composer avec les Ostrogoths installés dans les anciennes provinces de Pannonie Prima et de Pannonie Valéria[48]. Il les reconnaît comme Fédérés, acceptant par là l'abandon de la frontière danubienne. Les Ostrogoths remplacent peu à peu les Lètes, groupes barbares chargés de la défense de cette frontière mais intégrés au sein de l'Empire. Le statut de Fédéré, plus souple, n'entraîne qu'une subordination nominale au pouvoir romain qui cède ses provinces les plus exposées : elles constituent un glacis protecteur de ses possessions balkaniques[49]. Pour l'Empire d'Orient, c'est un moyen de garder une influence dans les rivalités entre différents peuples et de bénéficier d'alliés mobilisables en cas de guerre[48].

La mort d'Attila ramène la paix sur le front danubien de l'Empire et Marcien ne mène plus que des batailles mineures face aux incursions des Arabes en Syrie ou des Blemmyes en Égypte[50] - [51] - [52]. Ces derniers cherchent alors notamment à se garantir un accès à l'île sacrée de Philæ et obtiennent de pouvoir maintenir leurs processions en l'honneur d'Isis, malgré les restrictions grandissantes des cultes païens au sein de l'Empire romain[53].

Conciliation avec les royaumes orientaux

En Orient, Vardan II Mamikonian, en rébellion contre les Sassanides, envoie une ambassade à Constantinople en 450, comprenant plusieurs dignitaires arméniens, peu avant la mort de Théodose II. Ce dernier répond favorablement à l'appui demandé par les Arméniens, mais sa mort modifie la situation. Marcien, conseillé par le diplomate Anatolius et le patrice Florentius décide de se tenir à l'écart d'un risque de guerre ouverte avec les Sassanides, dont le coût pourrait être exorbitant. Il n'intervient donc pas aux côtés des Arméniens[54] - [55].

Toujours dans le Caucase, le roi Gubazès Ier de Lazique, vassal des Byzantins, tente en 456 de s'allier aux Sassanides pour se libérer de la tutelle impériale. Marcien réagit par l'envoi d'une armée qui envahit la Lazique et restaure la suzeraineté byzantine. En 455, Marcien fait interdire l'exportation d'armes aux peuples barbares, ainsi que de tout outil qui permettrait d'en créer[56] - [57].

Relations avec l'Empire d'Occident

Au moment de l'intronisation de Marcien, c’est Valentinien III qui gouverne l’Empire d’Occident mais celui-ci n'est pas consulté, ce qui atteste d’une séparation accrue entre les deux entités romaines[58] - [59]. Malgré tout, Valentinien reconnaît son accession au trône, sans que la date en soit connue. Pour Doug Lee, elle intervient en mars 452[60], mais Timothy Gregory évoque plutôt le mois de mars 451[61]. Selon Jean d’Antioche, il pourrait même avoir voulu déposer Marcien mais Aetius s’y serait opposé[60]. En outre, l’Empereur d’Occident ne reconnaît pas les consuls d’Orient en 451 et 452[62]. À l'inverse, Hydace de Chaves écrit que Marcien met à disposition des troupes pour contenir les Huns, en nommant à leur tête un général du nom d'Aetius. Néanmoins, il s'agit probablement d'une confusion entre la campagne d'Aetius en Gaule et celle de Marcien sur le Danube[63]. Cela n'empêche pas de soutenir la thèse d'une intervention militaire de l'Empire d'Orient en 452, sur les arrières des Huns et en lien avec la reconnaissance impériale de Valentinien, même si certains historiens comme Walter Burgess rejettent cette hypothèse[64].

Les relations se distendent un peu plus quand Marcien cède une partie de la Pannonie aux Ostrogoths et la région de Tisza aux Gépides. Il est alors accusé d'empiéter sur les frontières de l'Empire d'Occident[65]. Dans l'ensemble, Marcien évite de s'impliquer dans les affaires de ce dernier. Quand les Vandales mettent Rome à sac en 455 à la suite de la rupture d'un accord et de l'assassinat de Valentinien III par Pétrone Maxime, Marcien reste à l'écart, peut-être sous l'influence d'Aspar. Il envoie simplement un ambassadeur auprès des Vandales pour réclamer la libération de l'impératrice douairière Licinia Eudoxia et de ses filles, emmenées comme otages en Afrique[2]. Cherchant manifestement le compromis puisqu'il envoie un émissaire de confession arienne, il ne parvient pas à obtenir gain de cause malgré des menaces d'interventions militaires. Son refus d'entrer en guerre contre les Vandales rejoint une politique extérieure qui refuse l'aventurisme et les expéditions aux coûts trop élevés, bien que Théodore le Lecteur affirme qu'il préparait une campagne contre les Vandales juste avant sa mort[66].

Après le renversement violent de Valentinien par Pétrone Maxime, Marcien ne reconnaît plus aucun empereur d'Occident, que ce soit Maxime ou Avitus, qui tous deux ont sollicité son assentiment[50]. Selon Hydace, un ambassadeur aurait été envoyé à Constantinople pour demander que Marcien et Avitus exercent le pouvoir en concorde. L'usage de ce dernier terme n'est pas très clair. Certains historiens estiment qu'il s'agit d'une preuve de reconnaissance. D'autres considèrent qu'il s'agit d'un élément de propagande au sein de l'Empire d'Occident ou bien d'une simple marque de cordialité de Marcien envers Avitus. Ainsi, Courtenay Edward Stevens y voit un geste diplomatique, sans impact juridique sur la relation entre les deux Empires[67]. O. Stein met en exergue le fait que le nom d'Avitus ne figure pas sur les lois promulguées par Marcien, selon la coutume de collégialité théorique des empereurs, tandis que ses nominations consulaires ne sont pas reconnues non plus. Ralph Mathisen conclut pour sa part à l'absence de preuve directe d'une reconnaissance d'Avitus par son homologue d'Orient[68]. En définitive, il est possible de voir dans le règne de Marcien une inflexion dans la diplomatie de l'Empire d'Orient, qui se distingue de plus en plus de celle de son homologue, comme en témoigne la passivité de Marcien quand Rome est directement menacée[69].

Réformes administratives et fiscales

Au début du règne de Marcien, la situation économique de l'Empire est très fragile, en raison des tributs exorbitants payés à Attila. Marcien renverse cette tendance en évitant de lever de nouvelles taxes mais aussi en réduisant les dépenses. À son arrivée sur le trône, il annule toutes les dettes de l'État et tente d'améliorer l'efficacité de celui-ci de différentes manières. Il édicte plusieurs novelle ou codes de lois dont l'objectif est de combattre la corruption et les abus des fonctionnaires, fréquents sous Théodose. Cinq de ces textes nous sont parvenus[71].

Marcien impose que l'office de préteur ne soit décerné qu'à des sénateurs qui résident à Constantinople, pour éviter que cette charge ne soit vendue au plus offrant, et il fait des consuls les responsables de l'entretien des aqueducs de la capitale. En parallèle de cette mesure, il supprime les largesses consulaires qui consistent en une obligation pour les nouveaux consuls de distribuer des cadeaux souvent somptuaires à la population[72]. Il abroge le follis, une taxe sur les propriétés des sénateurs, probablement pour s'attirer leur soutien alors qu'il n'est pas lui-même issu de l'aristocratie[73]. Il revient en partie sur une loi de Constantin Ier qui dispose qu'un homme de rang sénatorial ne peut épouser une esclave, une affranchie, une actrice ou une femme sans statut social particulier (humiliores), loi dont l'objectif est de préserver la pureté des lignées sénatoriales. Marcien précise qu'une telle disposition ne peut exclure une femme de bon caractère, peu importe sa situation sociale. Au-delà, plusieurs juristes romains se sont interrogés sur le contour exact de la législation de Constantin, notamment si elle inclut ou non les femmes pauvres. L'interprétation de Marcien est négative, peut-être sous l'influence d'un christianisme qui met l'accent sur les valeurs morales plus que sur la richesse, même si cette interprétation reste incertaine car Marcien peut aussi veiller à mieux distinguer les citoyens libres, quel que soit le niveau de richesse, des esclaves ou des étrangers[74] - [75].

Enfin, en évitant les guerres de grande envergure, Marcien contribue aussi à laisser un trésor excédentaire à sa mort, pour un total de 45 tonnes d'or[2].

Édifices

Sous Marcien, le préfet de Constantinople Tatianus fait ériger une colonne dédiée à l'empereur, vers 450 ou 452[76]. Toujours présente dans les rues d'Istanbul, elle se situe près de la branche nord de la Mésè, l'antique voie principale à Constantinople. Seule la statue de Marcien la couronnant a disparu[77] - [78]. Une autre statue à son effigie figure sur le forum d'Arcadius, qui n'existe plus, aux côtés d'autres représentations de ses prédécesseurs[Note 3], et Marcien pourrait être à l'origine du chrysotriklinos (sorte de salle de réception) au sein du Grand Palais. C'est l'affirmation du Patria de Constantinople mais la Souda, vaste encyclopédie du Xe siècle, l'attribue plutôt à Justin II, ce que la plupart des historiens modernes retiennent. Pour Jean Zonaras, Justin II aurait restauré une construction plus âgée, peut-être le hall Heptaconque de Justinien[79].

Entourage

_03.JPG.webp)

Quand Marcien devient empereur, il a dans son entourage Flavius Zénon, Pulchérie et Aspar qui jouent les premiers rôles au sein de la cour impériale. Zénon est un Isaurien, issu d'un peuple d'Asie Mineure reconnu pour ses qualités martiales et qui se montre de plus en plus influent à Constantinople[80] - [81]. Rapidement, Flavius Zénon meurt, ainsi que Pulchérie en juillet 453. Aspar a alors la haute main sur l’entourage direct de l’empereur, d’autant que son fils est promu comme maître des milices d’Orient. En dépit de leur position de force, Aspar et Ardabur se gardent d’être trop visibles pour ne pas s’aliéner les élites de la capitale. De ce fait, il est difficile de connaître leur degré d’influence sur Marcien. En effet, les élites romaines gardent une certaine hostilité à l’égard des peuples germaniques et apprécient peu leur prépondérance à certaines fonctions. Les autres conseillers de Marcien sont le maître des offices Euphémius[82], le préfet du prétoire d'Orient Palladius[83] et le général Anatolius. En 453, il organise le mariage de sa fille, Marcia Euphémia, née d'une première femme dont le nom ne nous est pas parvenu[2]. Elle s'unit à Anthémius, un général important au sein de l’Empire, venant d'une puissante famille d'Asie Mineure. Marcien cherche certainement à se concilier les bonnes grâces d'une aristocratie dont il n'est pas issu. Anthémius jouit de diverses promotions, jusqu'à celle de consul en 455, qui ont pu l'imposer à un moment comme un successeur désigné[84]. Plus largement, une tendance s'affirme alors de promotions de personnalités venant d'Asie Mineure, dont les Isauriens ne sont qu'une composante. Cette promotion géographique n'est pas sans lien avec la promotion de la foi issue du concile de Chalcédoine, largement acclamée en Asie Mineure[85]. Parmi les dignitaires venant de cette région, il faut citer le préfet du prétoire d'Orient Constantinus né en Phrygie[86] ou encore Studius, consul en 455 et fondateur du célèbre monastère du Stoudion, sans oublier les frères Tatianus et Illius[87].

Factions urbaines

Sous son règne, des troubles urbains causés par les factions sont rapportés. Ces groupes de spectateurs, associés à l'une ou l'autre des équipes engagées dans les courses de chars qui se déroulent à l'Hippodrome sont aussi régulièrement impliqués dans des formes de contestations politiques ou sociales. Deux groupes se distinguent particulièrement : les Verts et les Bleus, qui sont parfois favorisés par un souverain au détriment de l'autre. En l'occurrence, Marcien semble plus proche des Bleus, surtout après l'exécution de Chrysagios, réputé favorable aux Verts. Ainsi, une émeute éclate à l'été 456 à l'instigation des Verts qui protestent contre ce favoritisme. En réaction, Marcien leur interdit l'accès aux fonctions civiles et militaires pour une durée de trois ans[88]. Selon Jean Malalas, l'incident aurait été suffisamment sérieux pour aggraver l'état de santé déjà précaire du souverain[89].

Le temps des controverses christologiques

Au cours du Ve siècle, les questions religieuses sont de plus en plus clivantes au sein de la chrétienté, plus particulièrement autour de la nature du Christ. Dès le siècle précédent, l'émergence de l'arianisme crée des divisions, et le développement de l'école théologique d'Alexandrie, qui met l'accent sur la nature divine du Christ, engendre de nouvelles controverses. L'école théologique d'Antioche, représentée par des théologiens comme Théodore de Mopsueste, est aussi influente et appuie au contraire sur la nature humaine du Christ. Surtout, c'est la question de la relation entre ces deux natures qui exacerbe les clivages[90].

En 449, le deuxième concile d'Éphèse affirme que le Christ a une nature unique et qu'elle est divine, ayant absorbé sa nature humaine, ce qui soulève de nombreuses controverses car tout un pan de la chrétienté n'est pas représenté. Tant le pape que le patriarche de Constantinople s'opposent à cette conclusion et condamnent le miaphysisme[Note 4] prôné par ce concile[91] - [92].

Le concile de Chalcédoine

Dès son arrivée au pouvoir, Marcien se montre opposé aux conclusions du concile d'Ephèse et décide d'en convoquer un nouveau, pour clarifier le dogme universel. Pulchérie, très versée dans la théologie, pourrait l'avoir influencé. Il serait même possible qu'elle ait posé cette convocation en exigence pour son mariage. Dès 451, un concile est convoqué à Chalcédoine, proche de Constantinople et facilitant donc l'intervention impériale. Dans un premier temps, la ville de Nicée est aussi envisagée car elle revêt une grande importance religieuse, en raison du concile de Nicée I tenu en 325. Néanmoins, Chalcédoine, plus proche de la capitale a la faveur de Marcien, ce qui lui permet aussi de ne pas s'éloigner trop de la frontière danubienne alors menacée[93]. Près de 500 évêques participent au concile, principalement issus de l'Empire d'Orient, même si deux légats y représentent le pape Léon Ier. Le concile condamne les conclusions d’Éphèse et s'accorde pour affirmer la double nature du Christ, divine et humaine, unie dans une même personne (union hypostatique), sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Cette conception, qui reprend en bonne partie le Tome à Flavien édicté par le pape deux ans auparavant, constitue le symbole de Chalcédoine[94] - [95].

.png.webp)

Le concile condamne également le patriarche d'Alexandrie, Dioscore Ier d'Alexandrie, qui a dirigé le concile d’Éphèse. Il en profite aussi pour réhabiliter les évêques Ibas d'Édesse et Théodoret et réaffirmer que le patriarcat de Constantinople arrive juste après Rome dans la hiérarchie ecclésiastique, avec la capacité de nommer les évêques de l'Empire d'Orient malgré l'objection papale[96] - [97]. Alexandrie s'oppose aussi à cette hiérarchie. À la fin du mois d'octobre, accompagné de sa femme, Marcien assiste à la présentation des conclusions du concile, auxquelles il donne son assentiment. Il demande aux participants de rester quelques jours de plus pour débattre de sujets théologiques secondaires, élevant notamment le siège épiscopal de Jérusalem au rang de patriarcat[98]. Cette nécessité d'une sanction impériale souligne les difficultés du seul concile à imposer une théologie encore largement débattue[99] et l'implication personnelle de Marcien lors de la session de clôture est largement utilisée pour appuyer l'autorité des décisions conciliaires, en particulier en Occident où l'opposition à toute autre doctrine religieuse est nettement rejetée. Luisa Andriollo note à cet égard que des passages de l'allocution supposée de Marcien servent à la papauté pour rappeler le dogme chalcédonien dans les controverses des décennies à venir et souligne l'impact du rôle de Marcien dans la définition de la place de l'Empereur en matière religieuse[100].

Les suites du concile

Le concile de Chalcédoine entraîne des divisions au sein du christianisme qui perdurent encore de nos jours[101]. En Occident, les conclusions du concile sont largement acceptées et le pape s'assure de leur diffusion[102]. À Constantinople, Marcien doit parfois user d'autorité et il fait afficher par une loi du 7 avril 452 une interdiction de contester les décisions du concile[103]. En revanche, en Orient, la réception est largement plus problématique, dans des provinces généralement acquises au monophysisme[104]. Plusieurs révoltes interviennent et sont réprimées dans le sang à Jérusalem, Antioche ou Alexandrie. Des partisans du concile sont tués, comme l'évêque de Scythopolis. À Jérusalem, les insurgés nomment un des leurs, Théodose, comme patriarche qui reste en place jusqu'en 453, à la place de Juvénal. Ce dernier doit faire appel aux troupes impériales pour récupérer son siège, sans parvenir à mettre au pas plusieurs communautés monastiques de la région[105].

C'est surtout en Égypte que la contestation est la plus rude et rend nécessaire un déploiement de forces quand Protérius est installé comme nouveau patriarche à Alexandrie, à la suite de la déposition de Dioscore[106]. Il est d'ailleurs mis à mort dès l'annonce de celle de Marcien en 457[107] - [108]. Selon Alexandre Vassiliev, un profond ressentiment s'installe dans les communautés monophysites et nestoriennes des provinces orientales parfois rebelles au pouvoir de Constantinople. Pour cet historien, c'est même l'une des premières étapes vers l'éloignement de plus en plus grand de ces régions de l'Empire, jusqu'aux invasions arabes du VIIe siècle qui détachent définitivement la Palestine, la Syrie et l'Égypte du monde romano-byzantin[109]. Cette interprétation, en partie contestée depuis lors, n'en garde pas moins une part de vérité quand elle souligne la discorde du monde chrétien d'alors. En outre, beaucoup de nestoriens trouvent refuge chez les Sassanides qui, s'ils n'ont pas adopté le christianisme, sont prêts à offrir l'asile à des adversaires potentiels de leur rival romain. Quoi qu'il en soit, durant plusieurs décennies, l'Empire d'Orient est confronté au défi de son unité religieuse, oscillant entre phases de répressions et essais de tolérances[110].

Une christianisation en profondeur

En parallèle de cette politique de renforcement du dogme chrétien, Marcien contribue aussi à la marginalisation progressive du paganisme, toujours présent dans certains pans de la société byzantine. En 451, il décrète que toute personne se livrant à des rites païens se verra confisquer ses propriétés et sera condamnée à mort, tandis que tout temple païen fermé ne peut être rouvert. Pour s'assurer de la bonne application de ces mesures, tout fonctionnaire s'expose à une amende de vingt-trois kilogrammes d'or en cas d'inaction[111] - [112].

Le soutien à des constructions d'églises ou de bâtiments religieux est un autre aspect de la politique religieuse de Marcien, en bonne partie influencée par Pulchérie. L'Empereur aurait patronné la construction de l'Église Sainte-Marie-des-Blachernes et le monastère de la Panaghia Hodegetria[113].

Mort et succession

Marcien meurt le 27 janvier 457. La date exacte fait encore débat. Ernst Stein la situe à la fin du mois et Otto Seeck entre le 26 janvier et le 7 février. Selon Théodore le Lecteur, il aurait participé le 26 janvier à une procession à pied vers l'Hebdomon, malgré une inflammation possiblement liée à la goutte, quand il aurait vu son état subitement se dégrader, menant à son décès le lendemain. Cette information est notamment confirmée par Théophane le Confesseur. La cause en serait la gangrène[114] - [115]. Il est enterré dans l'église des Saints-Apôtres de Constantinople, aux côtés de Pulchérie, dans un sarcophage en porphyre décrit par Constantin VII au Xe siècle.

En dépit de l'importance acquise par son gendre Anthémius, c'est bien Aspar qui garde la main sur le processus de succession et lui préfère son protégé, Léon Ier, qui accède au trône. C'est finalement en Occident qu'Anthémius, soutenu par Léon Ier, parvient au pouvoir en 467 jusqu'en 472[2]. Son fils, Marcianus, épouse d'ailleurs la fille de Léon, Léontia Porphyrogénète, assurant une forme de continuité dynastique entre la famille de Marcien et celle de son successeur[116].

Historiographie et postérité

Le règne de Marcien demeure imparfaitement connu en raison du nombre relativement limité de sources abordant la période en détails, d'autant que plusieurs textes ont disparu, ce qui peut expliquer que les recherches à son sujet sont peu nombreuses[36]. Néanmoins, plusieurs chroniqueurs, qui lui sont plus ou moins contemporains, ont décrit son règne, notamment Jean Malalas, Évagre le Scholastique qui s'attarde surtout sur les affaires religieuses, Théophane le Confesseur qui s'appuie probablement sur des écrits perdus. Les avis de ces chroniqueurs sont assez variables. Évagre célèbre son sens de la justice et le qualifie de tendre, écrivant que, dénué de droit de naissance, c'est par sa vertu qu'il accède au trône[117]. Plus tardif, Théophane célèbre sa piété, ce qui va de pair avec la place qu'il occupe comme défenseur de l'orthodoxie avec la convocation du concile de Chalcédoine[118]. Jean de Nikiou, de confession monophysite, est autrement critique envers Marcien, qualifié d'hérétique. Il incarne une tradition monophysite qui lui est largement hostile et n'hésite pas à mettre l'accent sur son impiété et les conditions de sa venue sur le trône, par la corruption de l'esprit de Pulchérie alors vouée à la chasteté mais détournée de cette voie par Marcien[119].

D'autres auteurs en Occident évoquent Marcien, comme Hydace de Chaves, qui lui est contemporain, et particulièrement Priscus qui figure parmi les sources les plus sérieuses pour cette époque. Diplomate à la cour impériale et ambassadeur auprès d'Attila en 449, il se rend en différents points de l'Empire, notamment en Égypte et il est donc particulièrement bien informé, en particulier pour les affaires étrangères, même si seuls des fragments de son récit sont accessibles[2] - [120]. Les actes du concile de Chalcédoine permettent aussi d'appréhender le contexte religieux de son temps et fournissent un matériau précieux pour l'analyse prosopographique de l'élite impériale d'alors[121] - [122].

Dans la tradition byzantine et chrétienne orientale, deux visions s'affrontent sur la postérité de Marcien. Les auteurs monophysites, qui rejettent le concile de Chalcédoine, lui sont largement hostiles et insistent sur son incompétence, son impiété ou encore sa luxure. Les auteurs qui diffusent cette vision sont notamment Zacharie le Rhéteur, Jean Rufus ou le Pseudo-Denys l'Aréopagite qui n'hésitent pas à accuser Marcien d'hérésie. Cette tradition perdure plusieurs siècles, comme chez Michel le Syrien, qui écrit sa Chronique universelle au XIIe siècle et décrit Marcien comme « un homme âgé, stupide et illettré […] qui vivait dans la débauche avec Pulchérie »[123]. En revanche, les historiens byzantins font souvent référence au règne de Marcien comme à un âge d'or, marqué par une certaine stabilité intérieure et des frontières solides, et une restauration de la foi religieuse au travers du concile de Chalcédoine, dont les conclusions sont largement suivies par les auteurs impériaux postérieurs[2] - [124]. Des auteurs plus modernes comme Edward Gibbon suivent souvent cet avis. L'historien britannique affirme qu'il « possédait le courage et le génie pour ranimer un Empire presque anéanti ». Louant son expérience militaire et la modestie de ses origines qui impliquerait son humilité, il souligne le contraste avec Arcadius et Théodose, suspects de passivité[125]. Les historiens modernes se distancient généralement de ces appréciations mais ne s'accordent pas complètement sur les mérites à accorder à Marcien. Souvent considéré comme un exemple de la résistance romaine face aux Huns, des historiens comme Edward Thompson ou Arnold Hugh Martin Jones soulignent surtout les circonstances favorables qui permettent à son règne d'être préservé de menaces vitales ou de périls importants[126]. Thompson affirme aussi que son règne, tourné vers des élites qu'il cherche à se concilier, explique largement les échos favorables qu'il reçoit des auteurs liés à l'Empire, qui doivent donc être pris avec précaution. D'autres études mettent plutôt l'accent sur les relations privilégiées qu'il a entretenues avec l'élite militaire et son impact sur une politique étrangère plus offensive tout en restant prudente[5].

Contemporain d'événements qui précèdent de peu la chute de l'Empire d'Occident, Marcien apparaît parfois dans des œuvres artistiques. Il est l'un des personnages du péplum américain Le Signe du païen (1954) de Douglas Sirk, dans lequel il incarne un centurion romain qui parvient sur le trône et mène la lutte contre Attila. Il représente une forme d'archétype de l'homme fort qui parvient à renverser un ordre politique romain que les péplums décrivent souvent comme corrompu[127]. Il est aussi présent dans la comédie de Pierre Corneille Pulchérie, qui s'inspire librement des conditions de son accès au trône, en insistant sur les vertus de l'impératrice[128].

En raison de son rôle important dans la convocation du concile de Chalcédoine, Marcien est canonisé et est fêté le 17 février[129].

Notes et références

Notes

- Les sources primaires elles-mêmes varient dans le rôle qu'elles prêtent à l'un ou l'autre des protagonistes, en fonction notamment de l'avis porté sur Marcien.

- Voir à ce sujet l'étude approfondie sur la mort d'Attila ((en) Michael Babcock, The Night Attila Died : Solving the Murder of Attila the Hun (1st ed.)., Ann Arbor, Michigan: University of Michigan, , 344 p. (ISBN 978-0-425-20272-2)).

- Certains historiens comme R. Delbrück ont parfois identifié Marcien à l'empereur représenté par le colosse de Barletta, mais aucun consensus n'émerge sur l'identité de ce personnage qui est très certainement un empereur romain ((Emilienne Demougeot, « Le colosse de Barletta », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, vol. 1980-1981, , p. 311-316 (lire en ligne)).

- Le miaphysisme et le monophysisme sont des synonymes, bien que le premier terme ait supplanté le second en raison de son caractère plus neutre.

Références

- Vassiliev 1980, p. 104.

- (en) Geoffrey Nathan, « Roman Emperors - DIR Marcian », An Online Encyclopedia of Roman Emperors, (consulté le ).

- (en) Barry Baldwin, « Some Addenda to the Prosopography of the Later Roman Empire », Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, vol. 31, , p. 97-111.

- Morrisson 2004, p. 174.

- Pigonski 2021, p. 68.

- Martindale, Jones et Morris 1980, p. 714-715.

- Friell et Williams 2005, p. 84.

- Lee 2013, p. 96.

- Puech 2022, p. 29-30.

- Friell et Williams 2005, p. 45, 75, 84.

- Puech 2022, p. 25.

- Mango et Scott 1997, p. 161.

- (en) Roger Scott, « From propaganda to history to literature: the Byzantine stories of Theodosius’ apple and Marcian’s eagles », dans Byzantine Chronicles and the Sixth Century, Routledge, (ISBN 9781351219464).

- (en) Ralph-Johannes Lilie, « Reality and Invention: Reflections on Byzantine Historiography », Dumbarton Oaks Papers, vol. 68, (JSTOR 24643758), p. 193.

- Pigonski 2021, p. 191-192.

- Thompson 1950, p. 60-65.

- Friell et Williams 2005, p. 80.

- Rouche 2009, p. 174.

- (en) William Bayless, « The Treaty with the Huns of 443 », The American Journal of Philology, vol. 97, .

- Burgess 1993-1994, p. 48.

- Lee 2013, p. 94.

- Lee 2013, p. 104.

- (en) Walter Burgess, « The accession of Marcian in the light of Chalcedonian apologetic and monophysite polemic », Byzantinische Zeitschrift, vol. 86/87, 1993-1994, p. 65.

- Holum 1989, p. 209.

- Burgess 1993-1994, p. 47-48.

- Pigonski 2021, p. 74 (note 270).

- Constantin Zuckerman, « L'Empire d'Orient et les Huns. Notes sur Priscus », Travaux et mémoires, vol. 12, , p. 169-176.

- Puech 2022, p. 25-26.

- (en) Peter Charanis, « Church-State Relations in the Byzantine Empire as Reflected in the Role of the Patriarch in the Coronation of the Byzantine Emperor », dans Russia and Orthodoxy: Essays in Honor of Georges Florovsky, Vol. 3: The Ecumenical World of Orthodox Civilisation, The Hague and Paris: Mouton, , p. 77–90.

- Louis Bréhier, Les Institutions de l'Empire byzantin, Albin Michel, coll. « L'évolution de l'humanité », , p. 50-51.

- Sur la collusion entre Zénon et Aspar pour l'adoption d'une posture plus ferme envers les Huns, voir (en) Lukasz Pigonski, « Berichus and the Evidence for Aspar’s Political Power and Aims in the Last Years of Theodosius II’s Reign », Studia Ceranea, vol. 8, , p. 237-251 (lire en ligne).

- Head 1982, p. 20.

- Lee 2013, p. 97-98.

- (en) R.L. Hohlfelder, « Marcian’s gamble: a reassessment of eastern imperial policy toward Attila, A.D. 450-455 », AJAH, vol. 9, , p. 54-69.

- Hohlfelder 1984, p. 63.

- Pigonski 2021, p. 67-68.

- Pigonski 2021, p. 79-80.

- Friell et Williams 2005, p. 85.

- Philippe Richardot, « Les champs catalauniques (20 juin 451) : une bataille entre fédérés », dans La fin de l'armée romaine (284-476), Economica, , 351-366 p..

- Friell et Williams 2005, p. 86.

- Friell et Williams 2005, p. 87.

- Pigonski 2021, p. 84-86.

- Escher et Lebedynsky 2007, p. 158.

- Morrisson 2004, p. 322.

- Friell et Williams 2005, p. 88.

- Escher et Lebedynsky 2007, p. 163.

- Edina Bozoky, Attila et les Huns : Vérités et légendes, Paris, Éditions Perrin, , 310 p. (ISBN 978-2-262-03363-7, BNF 43411678), p. 64.

- Friell et Williams 2005, p. 89-91.

- (en) Frank Wozniak, « East Rome, Ravenna and Western Illyricum: 454-536 A.D. », Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, vol. 30, , p. 351-382.

- Kazhdan 1991, p. 1296.

- (en) Irfan Shahid, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, Harvard University Press, , p. 55-57.

- Zuckerman 1994, p. 176-179.

- (en) Jitse Dijkstra, « Blemmyes, Noubades and the Eastern Desert in Late Antiquity: Reassessing the Written Sources », dans The History of the People of the Eastern Desert, , 239-247 p. (lire en ligne).

- Martindale, Jones et Morris 1980, p. 85-86.

- Amirav 2015, p. 55 et 93.

- (en) Alexander Mikaberidze, Historical Dictionary of Georgia, Lanham (Md.), Rowman & Littlefield, , 812 p. (ISBN 978-1-4422-4146-6, lire en ligne), p. 346.

- Elton 2018, p. 174.

- Gallagher 2008, p. 243.

- Lee 2001, p. 42.

- Lee 2001, p. 43.

- Kazhdan 1991, p. 1296-1297.

- McEvoy 2013, p. 290.

- McEvoy 2013, p. 294.

- (en) R.W. Burgess, « A New Reading for Hydatius Chronicle 177 and the Defeat of the Huns in Italy », Phoe, vol. 42, , p. 357-363.

- Grant 1985, p. 307.

- Pigonski 2021, p. 91-92, 100.

- Mathisen 1981, p. 237.

- (en) Ralph Mathisen, « Avitus, Italy and the East in A.D. 455-456 », Byzantion, vol. 51, , p. 235-237.

- (en) Lukasz Pigonski, « The Western policy of emperor Marcian (450-457). The problem of Huns and its influence on the relationship between the Eastern and the Western Roman Empire », Vox Patrum, vol. 66, , p. 383-409.

- (en) S. Basset, « Late antique honorific sculpture in Constantinople », dans Using Images in Late Antiquity, Oxford and Philadelphia, , p. 78-95.

- Jones 1986, p. 217.

- Évelyne Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance : 4e–7e siècles, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, , 495 p. (ISBN 978-3-11-080519-2, lire en ligne), p. 188

- (en) S.J.B. Barnish, « A note on the collatio glebalis », Historia, vol. 38, , p. 254-256.

- (en) J. Evans Grubbs, Women and the Law in the Roman Empire : A Sourcebook on Marriage, Divorce and Widowhood, Londres et New-York, , p. 168

- Sur ce débat, voir l'analyse approfondie de (en) Caroline Humfress, « Poverty and Roman Law », dans Poverty in the Roman World, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-86211-0), p. 183-200.

- Martindale, Jones et Morris 1980, p. 1052-1053.

- (en) Richard Stillwell, « Review of Rudolf Kautzsch's "Kapitellstudien. Beitraege zu einer Geschichte des Spaetantiken Kapitells im Osten vom vierten bis ins siebenten Jahrhundert" », American Journal of Archaeology, vol. 44, no 1, , p. 172 (ISSN 0002-9114, DOI 10.2307/499613, lire en ligne).

- (en) John Freely et Ahmet Cakmak, Byzantine Monuments of Istanbul, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-17905-8), p. 63

- (en) Michael Featherstone, « The Chrysotriklinos seen through De Ceremoniis », dans Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Kulturgeschichte [= Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik 7], Wiesbaden, . L. Hoffmann, , p. 845-852.

- Puech 2022, p. 27.

- Martindale, Jones et Morris 1980, p. 1199-1200.

- Martindale, Jones et Morris 1980, p. 424.

- Martindale, Jones et Morris 1980, p. 820.

- Puech 2022, p. 30-31.

- Puech 2022, p. 32-33.

- Martindale, Jones et Morris 1980, p. 317-318.

- Puech 2022, p. 28-30.

- (en) Alan Cameron, Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium, Oxford University Press, , p. 88, 95, 100.

- Croke 1978, p. 9.

- Lee 2013, p. 137.

- (en) Stephen Davis, The early Coptic papacy : the Egyptian church and its leadership in late antiquity, Cairo/New York (N.Y.), Americain University Press in Cairo, , 251 p. (ISBN 978-977-424-830-6), p. 81.

- Lee 2013, p. 145.

- Whitworth 2017, p. 359-360.

- Whitworth 2017, p. 360-363.

- Morrisson 2004, p. 69.

- Lee 2013, p. 147.

- Lee 2001, p. 814.

- Whitworth 2017, p. 364.

- Lee 2013, p. 148.

- (en) Luisa Andriollo, « The Emperor at the Council. Imperial Interventions in Late Antique Church Councils in Literary Sources and Documentary Records », Millenium, vol. 18, , p. 175-202.

- Morrisson 2004, p. 69-70.

- Maraval 2017, p. 393-394.

- Maraval 2017, p. 394-395.

- Morrisson 2004, p. 70.

- Maraval 2017, p. 395.

- (en) Shaun Retallick, « The Canonical Deposition of Dioscorus of Alexandria (451): Marcian's Vindication », The Journal of the School of Religious Studies, McGill University, vol. 43, , p. 41-65.

- Meyendorff 1989, p. 187-190.

- Maraval 2017, p. 396.

- Vassiliev 1980, p. 105-106.

- Meyendorff 1989, p. 194-202.

- (en) J. Evans, The Age of Justinian : The Circumstances of Imperial Power, Routledge, , 360 p. (ISBN 978-1-134-55976-3, lire en ligne), p. 66.

- Kaegi 2015, p. 61.

- Grant 1985, p. 306.

- (en) Brian Croke, « The date and circumstances of Marcian's decease, A.D. 457 », Byzantion, vol. 48, , p. 5-9.

- (en) Fijk Meijer, Emperors don't dit in bed, Routledge, , 192 p. (ISBN 978-1-134-38406-8, lire en ligne), p. 154.

- Puech 2022, p. 46-47.

- (en) Michael Whitby, « Evagrius on Patriarchs and Emperors », dans The Propaganda of Power, Brill, , 321-344 p. (ISBN 9789004351479).

- Mango et Scott 1997, p. 160.

- « Chronique de Jean de Nikiou », Remacle (consulté le ).

- (de) Dariusz Brodka, « Priskos von Panion und Kaiser Marcian », Millennium, vol. 9, , p. 145–162.

- (en) The Acts of the Council of Chalcedon (traduits, introduits et annotés par Richard Price et Michael Gaddis), Liverpool University Press, Liverpool, 2005 (ISBN 0-85323-039-0) ; 3 vol. ; vol. 1 : General introduction; documents before the Council; Session I, XVI-365 p. ; vol. 2 : Sessions II-X; Session on Carosus and Dorotheus; Session on Photius and Eustathius; Session on Domnus, X-312 p. ; vol. 3 : Sessions XI-XVI; documents after the Council; appendices; glossary; bibliography; maps; indices, X-312 p.

- Roland Delmaire, « Les dignitaires laïcs au concile de Chalcédoine : notes sur la hiérarchie et les préséances au milieu du Ve siècle », Byzantion, vol. 54, , p. 141-175.

- Jean-Baptiste Chabot, Chronique de Michel le Syrien, tome 2, Ernest Leroux, (lire en ligne), p. 36.

- (en) Brian Croke, The Chronicle of Marcellinus. A Translation with Commentary (with a Reproduction of Mommsen's Edition of the Text), Brill, , 238 p. (ISBN 978-90-04-34463-1, lire en ligne), p. 90.

- Edouard Gibbon, Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, Guizot, (lire en ligne), p. 289-291.

- Jones 1986, p. 318-319.

- Guillaume Auvray, « Quelques observations sur les ruines du péplum - Entre Histoire, symbole et stéréotype cinématographique », Histoires urbaines, vol. 58, (lire en ligne).

- « Pulchérie », Théâtre classique (consulté le ).

- « Saint-Marcien », Nominis (consulté le ).

Voir aussi

Sources primaires

- (grc) Évagre le Scholastique (trad. du grec ancien), Histoire ecclésiastique, livres I à III, Paris, Éditions du Cerf, coll. « Sources chrétiennes - n°542 », , 582 p. (ISBN 978-2-204-09701-7).

- (en) Elizabeth Jeffreys et al., The Chronicle of John Malalas : A translation, Melbourne, Australian Association for Byzantine Studies, coll. « Byzantina Australiensia » (no 4), .

- (en) Cyril Mango et Roger Scott (traduction et commentaires), The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern history AD 284–813, Oxford, .

- (la) Priscus Panita, Excerpta et fragmenta, Berlin et New-York, édition de Carolla Pia, Éditions W. De Gruyter, , 140 p. (ISBN 978-3-11-020138-3, lire en ligne)

Bibliographie

- (en) Hagit Amirav, Authority and Performance : Sociological Perspectives on the Council of Chalcedon (AD 451), Vandenhoeck & Ruprecht, , 234 p. (ISBN 978-3-647-20868-8, lire en ligne)

- (en) John B. Bury, History of the Later Roman Empire, volume II, Macmillan & Co, (lire en ligne)

- Sylvain Destephen, L'Empire romain tardif : 235-641 apr. J.-C, Malakoff/58-Clamecy, Armand Colin, coll. « Cursus », , 335 p. (ISBN 978-2-200-62873-4)

- (en) Hugh Elton, The Roman Empire in Late Antiquity : A Political and Military History, Cambridge (GB), Cambridge University Press, , 374 p. (ISBN 978-1-108-45631-9)

- Katalin Escher et Iaroslav Lebedynsky, Le dossier Attila, Paris, Éditions Errance, , 250 p. (ISBN 978-2-87772-364-0).

- (en) Gerard Friell et Stephen Williams, The Rome that Did Not Fall : The Survival of the East in the Fifth Century, Taylor & Francis, , 294 p. (ISBN 978-1-134-73546-4, lire en ligne)

- (en) Clarence Gallagher, « The Two Churches », dans The Oxford Handbook of Byzantine Studies, Oxford University Press, (ISBN 978-0-1992-5246-6)

- (en) Michael Grant, The Roman Emperors : A Biographical Guide to the Rulers of Imperial Rome 31 BC – AD 476, New York: Scribner's, , 388 p. (ISBN 978-0-684-18388-6)

- (en) Constance Head, Imperial Byzantine Portraits : A Verbal and Graphic Gallery, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan, , 232 p. (ISBN 978-0-89241-084-2)

- (en) Kenneth Holum, Theodosian Empresses : Women and Imperial Dominion in Late Antiquity, Oakland, California: University of California Press, , 275 p. (ISBN 978-0-520-06801-8, lire en ligne)

- (en) Arnold H.M. Jones, The Later Roman Empire, 284-602 : A Social Economic and Administrative Survey. Vol. 1st, Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, (ISBN 978-0-8018-3353-3)

- (en) Walter Kaegi, Byzantium and the Decline of Rome, Princeton University Press, , 306 p. (ISBN 978-1-4008-7955-7, lire en ligne)

- (en) Alexander Kazhdan (dir.), Oxford Dictionary of Byzantium, New York et Oxford, Oxford University Press, , 1re éd., 3 tom. (ISBN 978-0-19-504652-6 et 0-19-504652-8, LCCN 90023208)

- (en) Christopher Kelly, The End of Empire : Attila the Hun & the Fall of Rome, New York: W. W. Norton & Company, , 368 p. (ISBN 978-0-393-07266-2)

- (en) A.D. Lee, « The Eastern Empire: Theodosius to Anastasius », dans The Cambridge Ancient History, Volume 14, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-5213-2591-2, lire en ligne)

- (en) A.D. Lee, From Rome to Byzantium AD 363 to 565 : The Transformation of Ancient Rome, Edinburgh University Press, , 360 p. (ISBN 978-0-7486-6835-9, lire en ligne)

- Pierre Maraval, Le Christianisme : de Constantin à la conquête arabe, PUF, coll. « Nouvelle Clio », , 460 p. (ISBN 978-2-13-054883-6)

- (en) J. Martindale, Arnold H.M. Jones et John Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire, AD 395-527, vol. II, Cambridge, Cambridge University Press, , 1342 p. (ISBN 978-0-521-20159-9, lire en ligne).

- (en) Meaghan McEvoy, Child Emperor Rule in the Late Roman West, AD 367–455, Oxford, Oxford University Press, , 367 p. (ISBN 978-0-19-966481-8, lire en ligne)

- (en) John Meyendorff, Imperial Unity and Christian Divisions : The Church 450-680 A.D. The Church in history. Vol. 2. Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press,

- (en) Lukasz Pigonski, Military Elites and their Influence on the Eastern Roman Empire during the reigns of Theodosius II, Marcian, and Leo I, Uniwersytet Łódzki,

- Cécile Morrisson (dir.), Le Monde byzantin, vol. 1 : L'Empire romain d'Orient (330-641), Paris, Presses universitaires de France, coll. « L’histoire et ses problèmes », , 486 p. (ISBN 2-13-052006-5)

- Vincent Puech, Les élites de cour de Constantinople (450-610), Ausonius éditions, coll. « Scripta Antiqua 155 »,

- Michel Rouche, Attila : La violence nomade, Paris, Fayard, , 510 p. (ISBN 978-2-213-60777-1).

- Claire Sotinel, Rome, la fin d'un Empire. De Caracalla à Théodoric, Paris/impr. en République tchèque, Belin, coll. « Mondes anciens », , 688 p. (ISBN 978-2-7011-6497-7)

- (en) E.A. Thompson, « The Foreign Policies of Theodosius II and Marcian », Hermathena, vol. 76, , p. 58-75 (JSTOR 23037876)

- Alexandre Vassiliev, History of the Byzantine Empire, 324–1453. Volume I, University of Wisconsin Press, , 385 p. (ISBN 978-0-299-80925-6, lire en ligne)

- (en) Patrick Whitworth, Constantinople to Chalcedon : Shaping the World to Come, Sacristy Press, , 461 p. (ISBN 978-1-910519-47-9, lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :