Grand Palais (Constantinople)

Le Grand Palais (en grec Μέγα Παλάτιον / Méga Palátion, en turc Büyük Saray), aussi appelé « Palais sacré » (en grec Ἱερὸν Παλάτιον, Hieròn Palátion ; en latin : Sacrum Palatium) était le plus grand ensemble architectural de Constantinople. Depuis sa construction sous Constantin Ier jusqu’au Xe siècle, il s'est agrandi au gré des besoins et des goûts des différents empereurs, les parties les plus anciennes étant progressivement abandonnées au profit de nouveaux édifices, situés plus au sud. L’ensemble de ces édifices, cours, pavillons et églises formaient un ensemble irrégulier et hétéroclite.

Μέγα Παλάτιον

.JPG.webp)

| Type |

Palais |

|---|---|

| Civilisation | |

| Destination initiale |

Résidence des basileus |

| Style | |

| État de conservation |

détruit (d) |

| Pays | |

|---|---|

| Commune |

| Coordonnées |

41° 00′ 23″ N, 28° 58′ 40″ E |

|---|

|

|

Les premiers vestiges du Grand Palais furent mis au jour lors des fouilles ayant suivi le grand incendie de 1911. Des excavations subséquentes ont permis de retrouver la Chalkē ou entrée monumentale du palais. En l’absence d’autres fouilles, notre connaissance du complexe s’appuie sur des sources littéraires, notamment le De Ceremoniis de l’empereur Constantin VII Porphyrogénète.

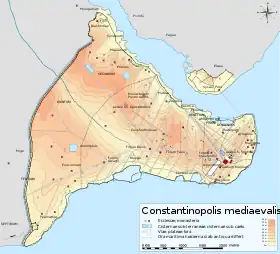

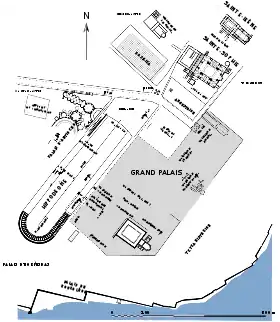

Emplacement

Le complexe était situé au sud-ouest de la péninsule formée par la Corne d’Or, et devait correspondre à la surface occupée de nos jours par la mosquée du Sultan Ahmet et ses dépendances, dans le quartier Fathi. Comprenant toute une série d’édifices, à l’instar du présent palais de Topkapi, le Grand Palais s’étendait de l’hippodrome au mur maritime sur une pente raide de 33 mètres descendant en six terrasses jusqu’à la mer de Marmara[1]. Dans son voisinage immédiat se trouvaient : l’hippodrome à l’ouest, les bains de Zeuxippe, l’Augustaion ou forum impérial, Hagia Sophia et Sainte-Irène au nord, l’église des Saints-Serge-et-Bacchus au sud-est [2].

Histoire et excavations récentes

.JPG.webp)

Lorsque Constantin Ier (r. 306-337) voulut faire de sa nouvelle capitale une Nouvelle Rome, il planifia l’édification d’un palais situé à 32 m. au-dessus du niveau de la mer entre Hagia Sophia et l’Hippodrome de Constantinople auquel il était relié. Ce palais subit de nombreuses transformations et additions au cours des deux siècles qui suivirent jusqu’à ce que son entrée, la porte monumentale de la Chalkē et le corps de garde attenant soient détruits durant les révoltes dites de Nika en 532. La construction d’un nouveau palais débuta, 16 m. plus bas, sous l’empereur Justinien Ier (r. 527-565) ; on doit à Justin II (r. 565-578) l’addition du Chrysotriklinos. Tibère II (578-582) fit construire de nouveaux quartiers impériaux dans la section nord. Justinien II (r. 685-695 ; 705-711) renforça la protection de l’ensemble et fit construire le Triklinos. Par la suite, l’empereur Théophile (r. 829-842) fit construire un pavillon à deux étages contenant le Triconque (Triconchos) et le Sigma, alors que Basile Ier (r. 867-886) y ajouta des appartements impériaux (le Kainourgion et le Pentakoubouklon), une nouvelle église (la Nea Ekklesia), plusieurs chapelles et un terrain de polo (le Tzykanisterion). Jugeant les défenses du palais inadéquates, Nicéphore II (r. 963-969) fit construire un puissant mur de défense autour de la partie centrale qui surplombait le port du Boukoléon[3] - [4].

Alexis Ier (r. 1081 à 1118) décida de déménager sa résidence au Palais des Blachernes, conservant le Grand Palais comme centre administratif et cérémoniel de la capitale[3]. Le déclin continua au siècle suivant alors que des parties du complexe furent ou bien démolies ou bien comblées de débris. Les dernières additions sont dues à l’empereur Manuel Ier (r. 1143 - 1180) qui fit construire une vaste salle appelée Manouelites décorée de mosaïques célébrant ses victoires et, probablement, une autre appelée Mouchroutas d’inspiration persane à gauche du Chrysotriklinos. Au cours du sac de Constantinople par la Quatrième Croisade, le palais fut pillé par les soldats de Boniface de Montferrat. Les empereurs latins continueront tout de même de l’habiter sans avoir les moyens de le faire restaurer. Le dernier empereur latin, Baudouin II (1226-1261), dut même se résigner à faire enlever les plaques de cuivre couvrant le toit pour les vendre[5].

Le palais n’était plus que ruines lors de la reprise de Constantinople par Michel VIII Paléologue (r. 1261-1282). De même que ses successeurs, il préféra habiter le Palais des Blachernes, utilisant le Grand Palais comme prison. Lors de la conquête par les forces de Mehmet II (r. à Constantinople : 1453-1481) en 1453, le sultan trouva le palais en ruines et abandonné. La plus grande partie du palais fut démolie au cours de la reconstruction de la cité pendant les premières années de l’ère ottomane. L’ensemble du quartier fut livré à la construction domiciliaire jusqu’à ce que le sultan Ahmet Ier démolisse ce qui restait du Palais de Daphnè et de la Kathisma pour y construire en réutilisant une partie des matériaux la mosquée du sultan Ahmet et ses dépendances[6].

Il ne reste presque rien, aujourd’hui, de ces ouvrages imposants. Un incendie qui ravagea au début du XXe siècle les quartiers adjacents permit de commencer les excavations[7]. De premières fouilles furent faites en 1921-1923 par E. Mamboury et T. Wiegand[8], puis par le Walker Trust de la University of St Andrews en 1935-1938. Interrompus par la guerre, les travaux reprirent de 1952 à 1954 sous la direction de David Talbot Rice[9], lesquelles mirent au jour une salle absidiale ainsi qu'une cour à péristyle (66 × 55 m) décorée d'un pavement de mosaïques de sol de très belle facture. Datées des environs du VIe siècle, elles constituaient sans doute une partie du décor de l’un des nombreux péristyles et sont maintenant exposées au Musée de la mosaïque du Grand Palais. Moins du quart de la superficie totale du Grand Palais a été excavé à ce jour, une grande partie du palais étant situé sous la présente Mosquée du Sultan Ahmet et autres édifices de la période ottomane.

Sources

La principale source pour nos connaissances de cet ensemble est un ouvrage de Constantin VII Porphyrogénète, le De Ceremoniis. Ce manuel constitue une compilation de textes allant du VIe siècle au Xe siècle décrivant entre autres les processions auxquelles donnaient lieu les cérémonies impériales ; sur cette base, il a été possible de reconstituer au mieux l’évolution du palais[10]. Nos deux autres sources sont la description que fait Théophane Continué des édifices construits par les empereurs Théophile et Basile Ier[11] ainsi que le récit que fait Nicolas Mesaritès de la tentative de coup d’État de Jean Comnène en 1200 [12].

Les édifices

Le Grand Palais était constitué d’un ensemble d’édifices construit au fil des siècles sur un terrain en pente descendant vers la mer de Marmara et s’étageant sur six niveaux. Allant du nord (ancien palais) vers le sud (nouveau palais), on trouvait les édifices suivants.

L’ancien palais

Chalkē

La Chalkē (en grec byzantin Χαλκῆ Πύλη/ chalkē, «Porte de Bronze») était l’entrée de cérémonie, située au nord-ouest du palais. Son nom vient des grandes portes de bronze qui donnaient sur la place de l’Augoustaion. La Chalkē fut reconstruite après avoir été incendiée au cours de la révolte de Nika en 532, mais perdit par la suite son rôle d’entrée principale du palais. Au Xe siècle, elle n’était plus guère utilisée que pour les grandes processions au cours desquelles l’empereur empruntait la voie royale ou Regia, continuation de la Mesē, pour se rendre à l’Augoustaion et de là à Hagia Sophia le long d’un portique (embolos). La Chalkē permettait également d’accéder aux quartiers de la garde impériale (Scholai, Kandidatoi, Exkoubita) sur l’emplacement des anciens bains de Zeuxippe servant en partie de prison[13].

Daphnè

Le palais de Daphnè[N 1] est le nom que l’on donne généralement à l’ensemble des édifices qui forment la partie la plus ancienne du complexe palatial, datant du règne de Constantin Ier. Son nom lui vient soit du nom d'une statue figurant la nymphe, soit du laurier prophétique d'Apollon, soit des couronnes de laurier que l'empereur distribuait aux sénateurs le [14]. C'est un ensemble de salles de réceptions, de banquets et d'appartements privés. La principale façade du Daphnè était située au nord et était précédée d’une imposante cour appelée « le Tribunal » permettant de rassembler un très grand nombre de personnes lors de cérémonies telles l’acclamation d’un nouveau césar ou d’une impératrice qui nécessitaient la présence de l’armée et des hauts-fonctionnaires[15]. Un escalier permettait de se rendre du Tribunal à l’entrée principale du Palais et à sa salle principale, le Consistoire. Un autre corridor permettait de se rendre au Triklinos des dix-neuf kits et à l’Augusteus[1].

Magnaure

Adjacent à la Chalkē se trouvait la Magnaure (magna aula c’est-à-dire « grande salle »). Elle était composée de trois salles et de trois absides, dont celle du milieu contenait la salle du trône, dit « trône de Salomon » doté d’un mécanisme permettant de le faire s’élever jusqu’au plafond. C'est là où l'empereur recevait les ambassadeurs. Selon Liutprand, elle était ornée de statues animées, d’oiseaux qui chantaient et de lions qui rugissaient. La Magnaure existait déjà dans le palais de Constantin. Reconstruite sous Justinien et restaurée au VIIe siècle par Héraclius, elle abritera sous le règne de Michel III, une université dirigée par Léon le Philosophe[16] - [13] .

Le Consistoire

Immédiatement au sud des quartiers de la garde impériale et à droite du Tribunal, se trouvait le Consistoire ou ancienne salle du trône. Il était séparé du Palais de Daphnè par une petite cour appelée Onopodion et servait de grande salle de réunion avec un trône impérial sur une estrade. Immédiatement au sud du Consistoire se trouvait l’église du Seigneur (του Κυρίου) construit selon la tradition par Constantin Ier où on conservait d’anciens vêtements ainsi que les étendards impériaux. L’entrée de cette église du Seigneur permettait à l’empereur de passer par une série de corridors du nouveau palais au sud à la Chalkē et à Hagia Sophia lorsqu’il ne s’y rendait pas en procession[17].

Trois autres édifices sont également mentionnés dans les sources littéraires comme faisant partie de l’ancien palais et étaient situés à l’est de l’hippodrome.

Triklinos des dix-neuf Lits

Cette salle de banquet était ainsi appelée parce qu’elle se composait de neuf alcôves situées de part et d’autre de la salle contenant chacune une table et trois divans pour les invités ainsi que d’une abside au fond de la salle où se trouvait la table réservée à l’empereur et à ses invités personnels. On y mangeait à la façon des anciens Romains allongé sur des divans semi-circulaires appelés sigma (lettre ayant la forme du « C » en français)[18]. Devant s'étendait une cour à portique, le « Tribunal des dix-neuf Lits », dominée par une terrasse ou balcon (hêliakon) où l'empereur faisait proclamer solennellement des décisions législatives. Au sud du Triklinos se trouvait le Koiton ou ancienne chambre à coucher et appartements privés impériaux, elle-même adjacente à l’Octagon servant de vestiaire lors des cérémonies impériales au Xe siècle. La chambre à coucher impériale donnait sur la Kathisma ou loge impériale de l’hippodrome. Enfin immédiatement à l’est du Triklinos se trouvait l’Augusteus[N 2], utilisé principalement pour le couronnement des impératrices[19]. C’est dans cette salle qu’étaient exposés les empereurs défunts, après quoi le cortège funèbre empruntait la porte de la Chalkè pour se rendre à l’église des Saints-Apôtres où se trouvait le mausolée de Constantin[20].

Koiton

Les appartements privés de l’empereur ou Koiton étaient situés au sud des salles de réception, autour d’une imposante cour intérieure d’où l’empereur jouissait d’une vue étendue sur la mer de Marmara et le Bosphore. Donnant sur la même cour intérieure se trouvait l’une des principales églises du palais consacrée à saint Étienne et construite par la sœur de l’empereur Théodose II en 421 qui fut utilisée pour les mariages impériaux jusqu’au XIe siècle. Ces appartements permettaient d’accéder à l’hippodrome couvert et, de là, à la Kathisma[1].

Troullos

Il s'agit d'une grande salle surmontée d'une coupole (en grec : trullos) décorée d'une mosaïque représentant le Christ, construite sous le règne de Tibère II et où se tinrent deux conciles œcuméniques, celui de 680 et le « Concile in Trullo » ; elle servait de siège à l'administration des finances publiques, le genikon, et existait encore en 1180 alors qu’elle est signalée dans la Chronique de Guillaume de Tyr.

Genikon

Le Genikon (en grec : γενικόν) était un édifice distinct à l’intérieur du Grand Palais, construit supposément sous Constantin Ier, mais dont on ignore l’emplacement exact. On y traitait de questions administratives relatives aux taxes foncières, à la perception des impôts et à la mise à jour de la liste des contribuables. L’édifice fut démoli sous Isaac II (r. 1185-1195 ; 1203-1204)[21].

Le nouveau palais

Déjà au Ve siècle, des membres de la famille impériale s’étaient fait construire des villas sur la pente descendant vers la mer de Marmara, suivant la coutume des jardins et villas impériales que l’on retrouve à la villa d’Hadrien au Tivoli ou au palais flavien à Rome[2]. Celles-ci furent progressivement intégrées au périmètre du nouveau palais qui, avec de nouveaux édifices, avait déjà pris forme à la fin du VIIe siècle[22]. Ainsi, le Chrysotriklinos qui devait servir de salle du trône pour Justin II à la fin du VIe siècle, fut le lieu où se déroulaient des cérémonies qui, auparavant, se tenaient à l’Augustaion et au Consistoire alors que des cérémonies religieuses qui se tenaient auparavant à la chapelle de Saint-Étienne furent déplacées vers Notre-Dame-du-Phare et la Nea Ekklesia[23].

Palais d'Hormisdas

Au VIe siècle, Justinien, avant de devenir empereur, vivait avec Theodora dans une villa appelée Palais d’Hormidas, du nom du prince perse Hormisdas, réfugié à Constantinople sous le règne de Contantin Ier, située près de l’église des Saints-Serge-et-Bacchus. Après son accession au trône, il joignit ce domaine au Grand Palais.

Palais du Boukoléôn

Son nom lui vient d’une statue d’un bœuf et d’un lion située à l’entrée (en grec : (βοῦς et λέων; litt : bœuf et lion)[24]. Reconstruit par Théophile (r. 829-842) sur l’emplacement d’un premier palais attribué à Théodose II, ce palais était considéré comme « la résidence maritime des empereurs » et était souvent confondu avec « Palais d’Hormidas » à l’arrière [N 3]. Donnant sur la mer de Marmara, il était doté d’un port pour l’usage de l’empereur. Le palais cessa de servir de résidence sous les Paléologue et fut transformé en prison. Il fit place au début de l’empire ottoman à un quartier domiciliaire [25].

Chrysotriklinos

Construit sous Justin II, le Chrysotriklinos (c'est-à-dire le triklinos d'or ou Χϱυσοτϱίϰλινος en grec), remplaça le Consistoire comme salle du trône. De forme octogonale, couvert d’une coupole et percée de seize fenêtres, le Chrysotriklinos servait principalement aux banquets d’apparat et aux fêtes liturgiques. La salle pouvait accueillir 102 convives. Le trône de l’empereur était situé dans une abside, dont le cul-de-four était décoré d’un Christ Pantocrator assis sur un trône. Parmi les nombreux objets précieux conservés dans cette salle figurait un arbre d'or avec des oiseaux chantant[26] - [27].

Situé entre le Grand Palais au nord et le palais de Boukoléôn au sud, le Chrysotriklinos avait à sa gauche le Lausiakos et le Ioustinianos et à sa droite la Nea Ekklesia. Il devait se trouver juste au-dessus du port du Boukoléôn et permettait de passer des salles réservées à l’administration aux appartements privés de l’empereur (Koiton ou chambre à coucher impériale)[28] - [29].

Lausiakos et Ioustinianos

Sous Justinien II (r. 685 – 695; 705 – 711), deux grandes salles d’assemblée furent construites au nord du Chrysotriklinos : le Lausiakos et le Ioustinianos ou Triklinos de Justinien. Le Lausiakos était en fait une galerie donnant au sud sur le porche du Chrysotriklinos appelé l’Horlogion (probablement en raison de la présence d’un cadran solaire) et au nord sur le Ioustinianos et les bureaux de l’administration impériale. Les cortèges l’empruntaient pour se rendre de l’un à l’autre ; le long des murs étaient disposés des sièges pour les dignitaires du rang le plus élevé, les « Archontes du Lausiakos ». Il communiquait par une porte de bronze avec les cuisines impériales et la salle à diner privée de l’empereur (aristeterion), lesquelles étaient situées tout près. Certains empereurs (Léon V, Théophile) l’utilisèrent pour des rencontres administratives et des discussions théologiques[30].

Le Ioustinianos était une grande salle de réception, construite en 694 sur l'ordre de Justinien II. À son extrémité nord se trouvait un porche semi-circulaire appelé Skyla (litt : trophées) probablement parce qu’il abritait la proue de navires capturés en mer. La porte de la Skyla formait la limite nord du Grand Palais et ouvrait sur l’hippodrome couvert, ce dernier donnant accès à la Kathisma ou loge impériale du grand hippodrome de Constantinople [31] - [32].

L’hippodrome couvert

L’hippodrome couvert (en grec : σκεπαστός ἱππόδρομος) semble avoir été soit un jardin ayant la forme de l’hippodrome, soit un long corridor séparé en son centre par un mur et avoir été utilisé soit pour des promenades à cheval, soit pour des courses de chariot privées. Il était situé sur une terrasse en contrebas du palais à 26 m. du niveau de la mer[1]. Endroit important dans les cérémonies impériales, il ne doit pas être confondu avec l’hippodrome de Constantinople, souvent désigné dans les textes comme l’hippodrome « non couvert » beaucoup plus imposant et situé immédiatement à l’ouest (ἀσκέπαστος). Du IXe siècle au XIe siècle il abrita l’un des plus importants tribunaux de la capitale formé des « juges de l’hippodrome » (κριταὶ τοῦ ἱπποδρόμου) et les « juges du voile » (κριταὶ τοῦ βήλου) qui statuaient en matière de protocole[33] - [34].

Triconque et Sigma

Au nord-est du Chrysotriklinos, se trouvaient deux édifices construits en 840 par l’empereur Théophile : le Triconque (en grec : Τϱἰκονχος / Triconchos) et le Sigma. Le Triconque était une salle à trois absides (ou conques), alors que le Sigma était un portique semi-circulaire formé de quinze colonnes de marbre, construite en même temps. Son nom, sigma, se réfère à la lettre grecque qui épouse la forme du « C » français. Le même empereur fit construire dans les environs nombre de pavillons résidentiels à la mode des souverains abbassides de Bagdad avec qui il était en étroit contact.

Théophile aimait tellement ces deux édifices qu’il délaissa en leur faveur le Chrysotriklinos pour les fonctions officielles et le Koiton pour ses appartements privés, passant de l’un à l’autre édifice suivant les saisons [35]. Déjà à son époque (première moitié du IXe siècle), l’ancien palais semble avoir été abandonné, car en 831, lors de la célébration de son triomphe à l’occasion de la capture de Tarse, l’empereur fit un arrêt devant la Chalkè, mais sans y entrer et, traversant l’hippodrome, entra dans le palais par la porte de la Kathisma pour se rendre au nouveau palais par la cour de Daphnè [36].

Kainourgion

Enfin, Basile Ier vers la fin du IXe siècle fit ajouter deux édifices importants au nouveau palais : le Kainourgion (ou Nouvel ouvrage) et la Nea Ekklesia (ou Nouvelle Église), ainsi qu’un terrain de polo. Situé près du Chrysotriklinos, le Kainourgion était une salle en forme de basilique soutenue par seize colonnes, dont huit en marbre de Thessalie et huit autres en onyx et était décorée de mosaïques représentant les campagnes militaires de l'empereur[36].

Nea Ekklesia

La Nea Ekklesia (en grec : Νέα Ἐκκλησία ; litt : "nouvelle église") fut la première église monumentale à être construite dans la capitale de l'Empire byzantin depuis Hagia Sophia au VIe siècle; sa construction marqua le début de la période intermédiaire de l'architecture byzantine. Le terme « nea » (nouvelle) signifiait sans aucun doute dans l’esprit de son fondateur, Basile Ier le début d’une nouvelle ère, tout comme Hagia Sophia l’avait été au temps de Constantin Ier [36].

Notre-Dame-du-Phare

Construite probablement au cours du VIIIe siècle (elle est attestée pour la première fois dans la chronique de Théophane le Confesseur pour l'année 769), l’église Notre-Dame-du-Phare (en grec : Θεοτόκος τοῦ Φάρου, par référence à un phare se trouvant à proximité) abritait l'une des plus importantes collections de reliques chrétiennes de la ville (couronne d’épines, tunique sans couture, lance de Longin, table de la Sainte Cène, bassin du lavement des pieds, Mandylion d’Édesse) et était la principale chapelle palatine des empereurs byzantins.

Tzykanisterion

Pour faire construire la Nea Ekklesia, Basile Ier dut faire démolir un terrain de sport construit sous Théodose II. À sa place, il en fit construire un plus grand au nord-est de la Nea Ekklesia. Le nom, d’origine perse, signifie « endroit où lancer la balle » et servait sans doute au polo [37].

Mésokèpion

Ce jardin, le plus grand du Palais, s’étendait entre la Néa Ekklesia et le Tzykanistèrion.

Bibliographie

Sources primaires

- (fr) Procope de Césarée (trad. Denis Roques), Constructions de Justinien Ier, Alexandrie, Edizioni dell'Orso, 2011 (ISBN 978-8-8627-4296-2).

- (fr) Constantin VII Porphirogénète. Le livre des cérémonies. En deux volumes (texte grec et traduction française), suivis de deux volumes intitulés « Commentaires ». Paris, Les Belles Lettres, 1967.

- (la) Theophanus continuatus. (dans) Corpus scriptorum historiae byzantinae, Volume 45 , Ed. Weber, Bonn, 1838.

Sources secondaires

- Raymond Janin, Constantinople byzantine : développement urbain et répertoire topographique, Archives de l'Orient chrétien, , 2e éd.

- Rodolphe Guilland, Études de topographie de Constantinople byzantine, Tomes I & II, Berlin, Akademie-Verlag, .

- (en) Angold, Michel. Nicholas Mesarites: His Life and Works in Translation. Liverpool University Press, 2019. (ISBN 978-1786942043).

- (en) Bardill, J. “The Architecture and Archeology of the Hippodrome in Constantinople (in) Hippodrom/Atmeydani. A Stage for Istanbul’s History, Istanbul (2010) (Catalogue of Exhibition, Pera Museum) pp. 140 – 145.

- (en) Bardil. J. “The Great Palace of the Byzantine Emperors and The Walker Trust Excavations” (in) Journal of Roman Archeology, 12 (1999) pp. 217 – 230.

- (en) Bardill, J. “The Palace of Lausus and Nearby Monuments in Constantinople” (in) American Journal of Archeology, 101, 1997, pp. 67 – 69. (Sur le palais de Lausos).

- (en) Berger, A. « The Byzantine Court as Physical Space” (dans) The Byzantine Court: Source of Power and Culture. Ed. N. Necipoglu – A. Ödekan – E. Akyürek, Istanbul, 2013.

- (fr) Ebersolt, J. Le Grand Palais de Constantinople et le Livre des Cérémonies. Paris, Leroux, 1910.

- (en) Featherstone, Michael. “The Chrysotriklinos as Seen through De Ceremoniis” (in) L. Hoffman (ed). Zwischen Polis, Provinz une Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Kulturgeschichte, Wiesbaden, 2005. (Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik 7), pp. 845 – 852.

- (en) Featherstone, Michael. "Space and Ceremony in the Great Palace of Constantinople under the Macedonian Emperors". (dans) Fondazione Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo (ed) Le Corti nell'alto medioevo, Spoleto, 2015, pp. 587-608.

- (fr) Girkin, Ç. « La Porte Monumentale trouvée dans les fouilles près de l’ancienne prison de Sultanahmet » (dans) Anatolia Antiqua, 16, 2008, pp. 259 – 290.

- (fr) Guilland, Rodolphe. « L’hippodrome couvert » (dans) Études de topographie de Constantinople byzantine, vol. 1. Berlin, Akademie Verlag, 1969. pp. 165-210.

- (de) Heisenberg, August (éd.), Nikolaos Mesarites. Die Palastrevolution des Johannes Komnenos, Würzburg, 1907.

- (fr) Janin, Raymond. "Constantinople byzantine : développement urbain et répertoire topographique", Archives de l'Orient chrétien, 1964, 2e éd..

- (en) Kostenec, J. The Heart of the Empire: The Great Palace of the Byzantine Emperors Reconsidered (dans) K. Dark (ed). Secular Buildings and the Archeology of Everyday Life in the Byzantine Empire, Oxford, 2004. pp. 20-21. (Sur la Magnaura).

- (en) Maguire, Henry. Byzantine court culture from 829 to 1204, Dumbarton Oaks, 2004 (ISBN 978-0-88402-308-1).

- (de) Mamboury, E. & T. Wiegand. Die Kaiserpaläste von Konstantinopel. Zwischen Hippodrom une Maramarameer, Berlin-Leipzig, 1934. (Sur les premières fouilles du complexe).

- (en) Mango, Cyril. Byzantine Architecture. Milan, Electa/Rizoli, 1978.

- (en) Paspates, A.G. The Great Palace of Constantinople, Kessinger Publishing, 2004 (1re éd. 1893) (ISBN 0-7661-9617-8).

- (en) Talbot-Rice, D. The Great Palace of the Byzantine Emperors, Second Report, Edimburgh, 1958. (Sur les fouilles des années 1950).

Notes et références

Notes

- La plupart des sources se réfèrent à l’ensemble des édifices de l’ancien palais comme au « Daphnè » ; toutefois, dans le De Ceremoniis, le nom est réservé à la seule cour située au sud des principales salles de réception du Grand Palais

- Ne pas confondre avec la place de l’Augusteon.

- La Patria de Constantinople fait référence à deux édifices distincts.

Références

- Kostenec, « The Palace of Daphne », Introduction

- Westbrook, « The Great Palace of Constantinople », chap.2, The Upper Palace.

- Kazdhan, (1991) vol. 2. « Great Palace », p. 869

- Westbrook (2007) chap. 1 et 2)

- Westbrook (2007), chap. 4, « The Palace in the Middle and Late Byzantine Period »

- Westbrook (2007), chap. 5, « The Palace Site in the Ottoman Period »

- Westbrook (2007), chap. 6, « The Palace Site in the Modern Period »

- Mamboury/Wiegand, « Die Kaiserpaläste von Konstantinopel. Zwischen Hippodrom une Maramarameer, 1934

- Rice, « The Great Palace of the Byzantine Emperors », Second Report, Edimburgh, 1958

- Featherstone (2015) p. 587

- Theophanus Continuus 139-143, 325 et sq

- Heisenberg (1907) pp. 44-45

- Featherstone (2015) p. 589

- Janin 1964, p. 113

- Kostenec (2008) « The Great Palace of Constantinople », chap. 2 note 6

- Guilland 1969, p. 141, Tome I

- Featerstone (2015) p. 590

- Kostenec (2008) chap. 2, note 8

- Featherstone (2015) p. 591

- Featherstone (2015) p. 603

- Kazhdan (1991) « Genikon », vol. 2, p. 829

- Featherstone (2015) p. 588

- Westbrook, (2007). « The Great Palace of Constantinople », chap. 3 « The Lower or Sacred Palace »

- Karakatsanis, « Palace of Boukoleon » (2008)

- Karakatsanis (2008) « Palace of Boukoleon », chap. 2

- Constantin VII Porphyrogénète, De Ceremoniis

- Featherstone (2015) p. 594

- Featherstone (2015) pp. 594 -595

- Kazhdan (1991) « Chrysotriklinos », vol. 1, p. 455

- Kazhdan (1991) « Lausiakos », vol. 2, p. 1189

- Featherstone (2015) p. 595

- Kazhdan (1991) « Triklinos of Justinian », vol. 3, p. 2116

- Guilland (1969) pp. 165-210

- « Covered hippodrome » [en ligne] https://www.byzantium1200.com/chippodrome.html.

- Featherstone (2015) p. 596

- Featherstone (2015) p. 597

- Kazdhan (1991) « Tzykanisterion », vol. 3, p. 2137

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- http://www.byzantium1200.com Byzantium 1200.

- (en) British Institute at Ankara. Palace of the Emperors Excavation. [en ligne] https://biaa.ac.uk/research/item/name/palace-of-the-emperors-excavation.

- (en) Wiki audio. The Great Palace of Constantinople [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=Y_QRzlOQghs.

- (en) Karakatsanis, Dimitris. “Palace of Boukoleon”. (in) Encyclopedia of the Hellenic World, 2008. [en ligne] http://constantinople.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaId=11751#chapter_0.

- (en) Kostenec, Jan. “ Palace of Daphne ». (in) Encyclopedia of the Hellenic World. [en ligne] http://constantinople.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaId=12434#chapter_0.

- (en) Westbrook, Nigel. “Great Palace in Constantinople » (in) Encyclopedia of the Hellenic World. [en ligne]

http://constantinople.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=12205.