Tzykanisterion

Le Tzykanisterion (en grec : τζυκανιστήριον) était un terrain de sport où se jouait le tzykanion (en grec : τζυκάνιον, venant du perse ancien čaukān, čōkān), une version du jeu de polo importé par les Byzantins de la Perse sassanide[1].

Le sport

Les sports équestres étaient très populaires à Constantinople où le tzykanion l’emportait même au sein de la noblesse sur les courses de chars [2]. Originaire d’Asie centrale[3], le polo était considéré en Perse comme le sport des rois, et l’empereur Shapour II (r. 309 – 379) fut initié à ce sport dès sa plus tendre enfance. Il fut introduit à Byzance vers cette période et le premier tzykanisterion fut construit par l’empereur Théodose II (r. 408–450).

Il se jouait sur un terrain ouvert où les cavaliers de deux équipes, munis d’un long bâton se terminant par un filet, tentaient de lancer une balle de la grosseur d’une pomme dans le but de l’équipe opposée[4].

L’empereur Basile Ier (r. 867 – 886) y excellait et son fils, l’empereur Alexandre (r. 912 – 913) serait mort d’épuisement alors qu’il le pratiquait. L’empereur Alexis Ier Comnène fut blessé pendant qu’il y jouait avec Tatikios[5], et Jean Ier de Trébizonde mourut d’une blessure subie alors qu’il s’adonnait à ce jeu[2].

Au cours des siècles, ces terrains furent également utilisés comme lieu de tortures publics et d’exécutions tant à Constantinople[6] qu’à Éphèse. Selon Théophane le Confesseur, Michel Lachanodrakôn, stratège du thème des Thracésiens, rassembla en 769-770 les moines et les nonnes de son thème dans le tzykanisterion d’Éphèse et les contraignit à se marier sous peine d’être aveuglés et exilés à Chypre[7].

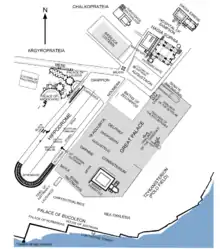

Le stade

Le premier tzykanisterion fut bâti par l’empereur Théodose II au sud-est du Grand Palais d’alors. Celui-ci fut démoli par l’empereur Basile Ier qui le fit reconstruire sur une plus vaste échelle à côté de la Nouvelle Église (Nea Ekklesia) qu’il fit bâtir sur l’emplacement de l’ancien. Le nouveau tzykanisterion communiquait du reste avec l’église par deux galeries[8].

Outre Constantinople et Trébizonde, on retrouvait des tzykanisterions dans d’autres grandes villes comme Sparte, Éphèse et Athènes, signe de l’engouement que portait l’aristocratie à ce sport[9].

Bibliographie

Sources primaires

- Anne Comnène. Alexiade. Paris, Les Belles Lettres, 2006. (ISBN 978-2-251-32219-3).

- Jean Cinnamus. Ioannis Cinnami Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum, ed. A. Meineke, Bonn, 1836.

- Théophane le Confesseur. Chronographia, Leipzig, de Boor, 1883.

Sources secondaires

- (en) « Polo », Encyclopædia Britannica, Eleventh Edition, 1910.

- (fr) Janin, Raymond. Constantinople Byzantine. Développement Urbain et Répertoire Topographique. Paris, Institut Français d'Etudes Byzantines, 1964. (ISBN 978-9042931015).

- (en) Kazhdan, Alexander Petrovich, ed. The Oxford Dictionary of Byzantium. New York and Oxford, Oxford University Press, 1991. (ISBN 978-0-19-504652-6).

- (en) Laiou, Angeliki E., ed. The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century (PDF). Washington, DC, Dumbarton Oaks, 2002. (ISBN 0-88402-288-9).

Notes et références

Note

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Tzykanisterion » (voir la liste des auteurs).

Références

- Janin (1964) pp. 118-119

- Kazhdan (1991) « Sports », vol. 3, p. 1939

- « Polo » Encyclopaedia Britannica , 1910

- Cinnamus, 263.17 – 264.11

- Alexiade, XIV, 4

- Alexiade, XV, 9

- Chronographie de Théophane le Confesseur, 445.3-9

- Kazdhan « Tzykanisterion », vol. 3, p. 2137

- Laiou (2002) p. 643