Chrysotriklinos

Le Chrysotriklinos (en grec : Χρυσοτρίκλινος, "salle dorée des trois lits", en latin : triclinium) fut la principale salle de réception et de cérémonie du Grand Palais de Constantinople depuis sa construction à la fin du VIe siècle jusqu’au Xe siècle. Nous ne connaissons son apparence que par diverses sources littéraires dont le De Ceremoniis, recueil de cérémonies impériales rédigé par Constantin VII : une grande salle octogonale à coupole recouverte de mosaïques d'or et comportant trois « lits », c'est-à-dire trois grandes banquettes de réception. Cette salle symbolisait par sa majesté la toute-puissance des empereurs byzantins. Aussi a-t-elle inspiré la construction d’autres édifices dont la chapelle palatine de Charlemagne à Aix-la-Chapelle.

Emplacement

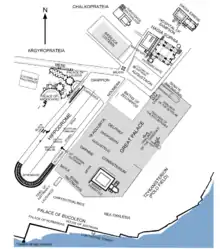

Ce que l’on appelle le Grand Palais de Constantinople était en fait constitué de deux palais, le premier bâti originellement par Constantin Ier au nord, et un nouveau palais qui prit forme à la fin du VIIe siècle. Le vieux palais était situé à 32 m. au-dessus de la mer, à côté de la cathédrale Hagia Sophia et de l’Hippodrome. Le nouveau palais était situé 16 mètres en contrebas. Situé entre le Grand Palais au nord et le palais de Boukoleon au sud, le Chrysotriklinos avait à sa gauche le Lausiakos et le Ioustinianos et à sa droite la Nea Ekklesia. Il devint le centre de la vie à la cour lorsque les empereurs transférèrent leur résidence des anciens édifices situés sur la terrasse supérieure vers des édifices plus près du niveau de la mer ; le Chrysotriklinos devait se trouver juste au-dessus du port du Boukoleon et permettait de passer des salles réservées à l’administration aux appartements privés de l’empereur[1].

Histoire

Les sources ne s’accordent pas sur la date de la construction du Chrysotriklinos[2]. On croit généralement que la salle serait due à Justin II (r. 565 – 578) et aurait par la suite été complétée et décorée par son successeur, Tibère II (r. 578 – 582) [3]. Selon la Suda, ouvrage grec de références de la fin du Xe siècle, elle serait due à Justin Ier (5. 518 – 527), alors que selon la Patria de Constantinople[N 1], elle serait l’œuvre de l’empereur Marcien (r. 450 – 457). Selon l’historien Jean Zonaras, théologien et historien byzantin du XIIe siècle, Justin II aurait en fait reconstruit un édifice préexistant à partir du palais d’Hormisdas datant de Justinien Ier (r. 527 – 565)[4]. Après la période iconoclaste de l’Empire byzantin, la salle fut embellie successivement par les empereurs Michel III (r. 842 – 867) et Basile Ier (r. 866 – 886). Contrairement aux édifices de l’aile de Daphné du Grand Palais qui ne servaient qu’à un seul usage, le Chrysotriklinos combinait les fonctions de salle du trône lors de réceptions et d’audiences, ainsi que celle de salle de banquet[4] - [5]. Comme les appartements impériaux lui étaient contigus, la salle devint le lieu privilégié des cérémonies quotidiennes du palais au point où Constantin VII Porphyrogénète (r. 945 – 959) s’y réfère simplement comme « le palais » [6]. Plus précisément, le De Ceremoniis mentionne qu’il servait pour la réception des ambassades étrangères, pour la remise des titres et dignités, ainsi que comme point de rassemblement pour différents festivals religieux, en plus de se transformer en salle de banquet lors de grandes fêtes comme Pâques [7].

Le Chrysotriklinos devint ainsi le centre du nouveau Palais de Boukoleon, lorsque l’empereur Nicéphore II (r. 963 – 969) fit fortifier la partie sud du Grand Palais en direction de la mer. Toutefois, à partir du XIe siècle, les empereurs délaissèrent le Boukoleon en faveur du palais des Blachernes situé dans la partie nord-ouest de la ville[4]. Après la chute de Constantinople aux mains des latins lors de la Quatrième Croisade, les empereurs latins (1204 – 1261) utilisèrent principalement le Boukoleon, ce que fit également, du moins pour un temps, Michel VIII Paléologue (r. 1259 – 1282) pendant que le palais des Blachernes était restauré. On trouve mention du Chrysotriklinos pour la dernière fois en 1308, quoique les ruines du Grand Palais subsistèrent jusqu’à la fin de l’Empire byzantin[4].

Description

En dépit de son importance et de fréquentes mentions dans les textes byzantins, aucune description complète n’a été faite du Chrysotriklinos[3]. Toutefois, si l’on rassemble ce qu’en disent les sources, il semble qu’il s’agissait de huit espaces voutés (καμάραι) qui ouvraient sur une salle octogonale couronnée par un dôme[8] - [N 2]. De ces huit petites salles, une seule constituait une véritable abside (κόγχη), les autres étant simplement des renfoncements fermés par des rideaux[6] - [2]. Les arches qui surmontaient ces espaces supportaient un toit percé de seize fenêtres (probablement deux pour chacune des huit petites salles attenantes[9]). La forme et le caractère d’ensemble du Chrysotriklinos devaient être utilisés plus tard par Charlemagne dans la construction de la chapelle palatine du palais d’Aix-la-Chapelle quoique le modèle immédiat ait probablement été San Vitale de Ravenne, située à l’intérieur de son royaume[10] La grande différence toutefois était que ces édifices constituaient des structures indépendantes, alors que le Chrysotriklinos constituait un lieu de passage entre divers édifices auxquels on accédait par des portes situées dans les petites salles voutées[11].

À l’intérieur, le trône était situé sur le côté est (le bēma) derrière une balustrade de bronze. À sa gauche (nord) se trouvait l’ « oratoire de saint Théodose » où étaient conservées la couronne de l’empereur de même que diverses reliques dont le bâton dont Moïse s’était servi pour séparer les eaux du Nil ; l’empereur s’en servait également lorsqu’il devait changer de vêtements[3]. À l’opposé (sud) se trouvait l’entrée principale et le vestibule extérieur (Tripeton) où se trouvait l’Horologion (probablement appelé ainsi parce qu’il contenait un cadran solaire) et par lequel on accédait aux salles du Lausiakos et du Justinianos, toutes deux attribuées à Justinien II (r. 685-695 et 705-711). À gauche des portes de l’ouest se trouvait le Diaitarikion, antichambre à la disposition du papias, intendant du palais, où celui-ci déposait les clés, symbole de son office, après l’ouverture solennelle de la salle chaque matin. Suivaient, en remontant vers le nord le Pantheon servant d’antichambre pour les hauts-fonctionnaires attendant d’être convoqués. Côté sud, on accédait aux appartements privés (Koitōn) de l’empereur et de l’impératrice par une porte d’argent installée par Constantin VII[6]. Lors des grands banquets, les choristes d’Hagia Sophia et des Saints-Apôtres étaient disposés de part et d’autre de la salle, les uns devant l’entrée du Koitōn, les autres leur faisant face devant le Pantheon[12] - [13].

On ne sait rien de la décoration telle qu’elle existait originellement au VIe siècle. Après la fin de la période iconoclaste toutefois, elle fut refaite entre 856 et 866 et était essentiellement constituée de mosaïques monumentales[6] - [14]. Au Xe siècle, l’ambassadeur Liutprand de Cremone n’hésitait pas à parler de cette salle comme « de la plus belle du palais »[3]. Au-dessus du trône impérial se trouvait une image du Christ lui-même assis sur un trône, alors qu’au-dessus de l’entrée principale figurait la Vierge Marie en compagnie de l’empereur Michel III, avec près d’eux le patriarche Photios. L’ensemble de la décoration se voulait ainsi une analogie entre la cour du Christ dans les cieux et celle de son représentant sur la terre dans l’empire [5].

La salle contenait des meubles de prix comme le Pentapyrgion (litt: les cinq tours), une armoire construite par l’empereur Théophile (r. 829 – 842) exposant des vases précieux, des couronnes et autres objets de valeur[15]. Lors de banquets impériaux, la banquette principale pouvait accueillir trente convives; deux autres banquettes pouvaient accueillir dix-huit dignitaires chacune. À l’occasion, l’empereur avait sa propre table, séparée des autres[9]. Lors d’occasions spéciales, on déployait toutes les splendeurs d’apparat; c’était le cas par exemple pour les banquets donnés en l’honneur d’ambassadeurs arabes et qui sont décrites dans le De Ceremoniis. L’illumination se faisait alors par de grands chandeliers qui jetaient leur lumière sur les emblèmes impériaux, les reliques et autres objets précieux venus de diverses églises et qui étaient disposés sur les côtés pendant que le repas se faisait au son de deux orgues d’or et deux d’argent placés dans une galerie accompagnant les chœurs de la cathédrale Hagia Sophia et de l’église des Saints-Apôtres[16].

Le Chrysotriklinos, cœur de la vie de cour

Après l’office des matines célébrée dans le Lausiakos, le commandant de la garde et le papias se rendaient à la porte de Skyla pour l’ouverture du palais. Ceci fait, les gardes y demeuraient en faction pendant que leur commandant retournait au Lausiakos et que le papias déposait ses clés dans la petite salle voutée qui lui servait d’antichambre. Les serviteurs déposaient alors le skaramangion[N 3] sur une banquette.

La première heure du jour étant terminée, l’intendant principal se rendait devant les portes d’argent du Koitōn impérial où il frappait à trois reprises. Lorsque l’empereur était prêt, les serviteurs lui apportaient le skaramangion qu’il revêtait avant d’aller prier devant l’image du Christ au-dessus du trône impérial après quoi il s’asseyait les jours ordinaires sur un siège d’or (sellion) disposé à droite du trône vide lequel, au centre, représentait l’autorité suprême de Dieu. Il commandait alors au papias d’aller chercher le logothète qui attendait au Lausiakos. À son arrivée et après que les rideaux aient été ouverts devant lui, le logothète se prosternait devant l’empereur.

Après étude des différents dossiers, généralement vers la troisième heure, le renvoi des personnes convoquées (« minsai », du latin « missa ») était signalée par le papias qui, prenant ses clés sur le banc où elles avaient été déposées, les entrechoquait en sortant.

Les dimanches ordinaires, après la liturgie de saint Basile célébrée dans le Lausiakos, si l’empereur le désirait, une procession se dirigeait vers le Chrystotriklinos où les fonctionnaires prenaient leur siège pendant que le papias énumérait les noms des personnes invitées au banquet impérial. Le papias entrechoquait alors ses clés pour marquer la fin de la cérémonie et seuls demeuraient les invités.

Les banquets d’envergure avaient lieu dans le Chrysotriklinos et dans le Ioustinianos attenant. L’empereur et sa famille, ainsi que les invités spéciaux prenaient place à la grande table, pendant que les autres invités étaient placés selon leur rang aux autres tables, l’importance de chacun étant symbolisée par la distance le séparant de la personne impériale. Lors d’occasions importantes, les orgues annonçaient les plats servis pendant que les choristes placés de part et d’autre de la salle se faisaient entendre et que les factions du cirque ayant depuis longtemps perdu leur vocation sportive exécutaient des danses[17].

Bibliographie

Sources primaires

- Constantin VII Porphyrogénète. De Ceremoniis. Paris, Les Belles Lettres, 1967.

- Zonaras, « Ioannes Zonaras », Patrologia Graeca, Brepol Verlag, vol. 134, 1864 (ISBN 978-2-503-14342-2).

Sources secondaires

- (en) Cormack, Robin. "But is it Art?". In Hoffman, Eva Rose F. (ed.). Late antique and medieval art of the Mediterranean world. Wiley-Blackwell., 2007. (ISBN 978-1-4051-2071-5).

- (en) Featherstone, Michael. “Space and Ceremony in the Great Palace of Constantinople under the Macedonian Emperors”. Spoleto, Centro Italiano di Studi Sull’Alto Medioevo, 2015. [en ligne] https://www.Academia.edu/Space_and_Ceremony_in_the_Great_Palace_o%20(1).pdf.

- (en) Featherstone, Michael. « The Chrysotriklinos seen through De Ceremoniis ». (in) Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Kulturgeschichte [= Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik 7], Wiesbaden, . L. Hoffmann, 2005, pp. 845-852 [en ligne] https://www.academia.edu/564881/The_Chrysotriklinos_as_Seen_through_De_Cerimoniis.

- (de) Featherstone, Michael. « Der Große Palast von Konstantinopel:Tradition oder Erfindung? » . Byzantinische Zeitschrift Bd. 106/1, 2013: I. Abteilung. [en ligne] https://www.academia.edu/4808138/Der_Grosse_Palast_von_Konstantinopel_Tradition_oder_Erfindung.

- (en) Fichtenau, Heinrich (1978). The Carolingian empire. Toronto, University of Toronto Press, 1978. (ISBN 978-0-8020-6367-0).

- (en) Kazhdan, Alexander, ed. (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford and New York, Oxford University Press, 1991. (ISBN 0-19-504652-8).

- (en) Kostenec, Jan. "Chrysotriklinos". (in) Encyclopedia of the Hellenic World, Constantinople. 2008-04-06, Retrieved 2009-09-20.

- (en) Mango, Cyril A. (1986). The Art of the Byzantine Empire 312-1453: Sources and Documents. Toronto, University of Toronto Press, 1986. (ISBN 978-0-8020-6627-5).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Chrysotriklinos » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Collection de textes sur l'histoire et les monuments de Constantinople datant également de la fin du Xe siècle mais généralement peu fiable.

- On retrouve ce même genre d’architecture à l’église des Saints-Serge-et-Bacchus près de là et à la basilique San Vitale de Ravenne

- Tunique avec ceinture et longues manches, fendue sur le devant et l’arrière ou sur les côtés.

Références

- Featherstone (2015) pp. 588, 594-595

- Featherstone (2005) pp. 833-835

- Cormak (2004) p. 304

- Kostenec (2008), "Chrysotriklinos"

- Cormak (2007) p. 305

- Cormak (2007) pp. 304 -305

- Kazdhan (1991) vol.1, « Chrysotriklinos », p. 455

- De Ceremoniis, II, 15

- Kazdhan (1991) p. 455

- Fichtenau (1978) p. 68.

- Featherstone (2005) p. 836

- De Ceremoniis, II, 15, 585, 10-14

- Featherstone (2005) p. 839

- Mango (1986) p. 184

- Kazdhan (1991) p. 455-456

- Cormak (2007) p. 306

- Featherstone (2015) pp. 599-601

Voir aussi

Liens externes

- Byzantium 1200. 3D Reconstruction of the building. [en ligne] http://byzantium1200.com/chrysotriklinos.html.

- The Buildings of Constantinople. YouTube. [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=JzZp-qAYCZg.