Bains de Zeuxippe

Les bains de Zeuxippe ou de Zeuxippos (en grec : Ζεύξιππος) étaient des thermes romains qui furent construits, selon certains auteurs, à Constantinople entre les années 100 et 200 par l'empereur Septime Sévère au cœur de ce qui allait devenir le quartier impérial de l’Empire byzantin. Ils furent agrandis (ou construits selon d'autres sources) par l'empereur Constantin Ier. Réputés pour les statues de personnages mythologiques ou historiques reliés à la légende troyenne et donc à la fondation de Rome, ils furent détruits par la sédition Nika en 532. Justinien Ier ne put cependant reconstituer cette importante collection lorsqu’il fit reconstruire les bains[1]. Au VIIIe siècle, la fréquentation des bains n’étant plus dans les mœurs de l’époque, les bains de Zeuxippe furent convertis: une partie du complexe fut transformé en prison, l’autre partie semble avoir été utilisée comme usine pour la production de soie.

Pendant la période ottomane, l’ensemble du complexe retrouva son utilisation première sous le nom de bains Sainte-Sophie Hurrem Sultan, servant de bains publics pour la communauté religieuse de Hagia Sophia, à proximité. Le site fit l’objet d’excavations dans les années 1927-1928 et fut restauré dans les années 1957-1958[2]. En 2007, les autorités turques décidèrent de lui redonner sa vocation première et de nouveaux bains, les « Haseki Hurrem Sultan Hamami » ou « Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı » furent rouverts au public en 2011[2].

Emplacement

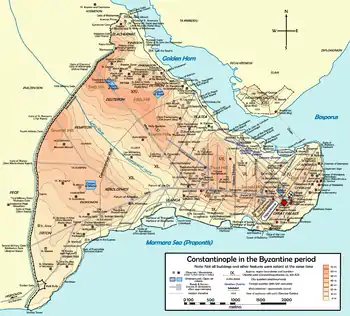

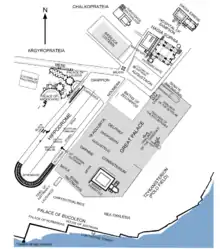

Les bains de Zeuxippe étaient situés un peu au sud de ce qui avait été les bains d’Achille sur l’acropole de l’ancienne cité grecque de Byzance[3]. Selon Léonce de Jérusalem, moine de la première moitié du VIe siècle, ils auraient été situés près de l’Hippodrome. Les bains faisaient ainsi partie du quartier impérial avec le Grand Palais de Constantinople, la place de l’Augustaion et Hagia Sophia[4].

La carte ci-jointe, basée sur les excavations faites à cet endroit, confirme que les bains étaient « près de » (selon Léonce de Jérusalem) ou « reliés à » (selon Zonaras) l’Hippodrome de Constantinople.

Étymologie et histoire

L'étymologie du nom est incertaine. Selon Malalas, « Septime Sévère construisit un bain public appelé Zeuxippe, car une statue de bronze d’Hélios (le soleil) se trouvait là […] Sur sa base était inscrit le nom mystique du soleil : ‘Au dieu Zeuxippos’ car c’est ainsi que les Thraces nommaient le soleil »[5]. Écrivant six siècles plus tard, l’écrivain Zonaras explique comment l’empereur Sévère avait construit ces bains sur le site d’un temple de Jupiter et les avait reliés à l’Hippodrome. Toutefois Pierre Gilles, érudit français de la Renaissance, croit que ce nom faisait référence à une œuvre du peintre grec Zeuxis d’Héraclée (464 av. J.-C. – 398 av. J.C.), célèbre pour le réalisme de ses compositions et qui aurait été placée en ces lieux [6].

Quant à leur histoire, Jean le Lydien, Malalas et d’autres auteurs byzantins postérieurs, les bains affirment que ces bains auraient été construits sous l’empereur Septime Sévère entre 100 et 200 ap. J.-C., agrandis et décorés par Constantin Ier[N 1]. Toutefois, des études récentes d’A.-V. Pont que reprend Vincent Puech, mettant de l’avant la figure mythique qu’avait été l’empereur Septime Sévère pour une Constantinople en quête de ses origines et le fait que les recherches archéologiques n’ont permis de trouver aucun artefact antérieur à 330, arguent que la fondation serait due à Constantin Ier lui-même, lequel les aurait décorés de nombreuses statues et mosaïques dès 330[7].

Au cours de la révolte dite de Nika en 532 pendant laquelle un incendie détruisit la moitié de la ville et fit des milliers de victimes, les bains de Zeuxippe furent la proie des flammes[1]. Après la révolte, l’empereur Justinien (r. 527 – 565) fit rebâtir les bains, mais sans pouvoir restaurer ou remplacer les pièces historiques qui en constituaient la décoration[8].

Résultat des pressions politiques et militaires qui s’exerçaient sur l’Empire byzantin, l’habitude d’aller aux bains s’estompa progressivement et nombre de bains publics furent transformés au profit d’entreprises militaires[9] - [10]. L’utilisation des bains de Zeuxippe comme établissement de bains est attestée pour la dernière fois en 713 (l'empereur Philippicos s'y baigna avec la cour le jour de sa déposition en 713)[11], après quoi une partie du complexe, appelée le Noumera, fut convertie en prison où fut enfermé Michel Glycas en 1156 d’où il adressa à Manuel Ier un recueil d'épigrammes et proverbes populaires qui est l'un des plus anciens témoignages de la littérature populaire byzantine. L’autre partie du complexe semble avoir été utilisée comme usine pour la production de soie[12].

Près d’un millénaire plus tard et après la chute de Constantinople, l’architecte turc Mimar Sinan, à la requête de Roxelana, épouse du sultan Soliman le Magnifique (r. 1520-1566), construisit sur le même emplacement en 1556 les bains appelés Haseki Hürrem Sultan Hamami pour la communauté religieuse habitant autour de Hagia Sophia.

En 1927-1928, des fouilles partielles permirent de trouver à cet endroit nombre d’artefacts qui confirmaient la vocation de ce site. Le monument I comportait des restes de canalisations et correspondait donc aux bains, alors que le monument II avec son péristyle et sa vaste salle octogonale devait être le gymnase[13]. Tombés en désuétude, les bains servirent durant de longues années d’entrepôts avant d’être restaurés dans les années 1957-1959[2].

En 2007, les autorités municipales d’Istanbul décidèrent de redonner à l’édifice sa vocation première. La restauration commença en 2008 et les bains furent rouverts au public en mai 2011, gérés par une entreprise privée[2].

Description

La décoration des bains/gymnase de Zeuxippe reflètent les principes qui guidèrent Constantin dans l’édification de sa nouvelle capitale : celle-ci devait être le prolongement à l’Est de l’ancienne Rome dont elle rappelait les origines troyennes. De nombreuses spolia venues d’un peu partout dans l’empire permirent d’y faire revivre la légende d’Énée et de ses Troyens. Ainsi, le bâtiment du Sénat de Constantinople fut orné de la porte de bronze du temple d’Artémis à Éphèse ; sur cette porte étaient, entre autres représentés Poséidon et Apollon. Sur le forum de Constantin se trouvait un groupe statuaire en bronze représentant Pâris offrant à Aphrodite la pomme d’or de la discorde (fondation de Troie). Au centre de ce même forum, dans la base de la colonne surmontée de la statue impériale, se trouvait le Palladion, statue archaïque de Pallas ou Athéna, saisie à Troie et installée à Rome, censée rendre imprenable la ville qui la possédait. Enfin, la statue de l’empereur sur la même colonne était un remploi d’une statue de bronze rapportée de Troie [14].

En dépit du grand nombre de bains publics existant à Constantinople et de l’intense compétition existant entre eux, les bains de Zeuxippe furent les plus célèbres en leur temps[15]. Outre les piscines, le complexe abritait un ample péristyle et une salle hexagonale qui devaient servir de gymnase. Les fouilles archéologiques ont permis de retrouver des fragments de revêtements muraux composés de marbres d’origine africaine de diverses couleurs (verde antico, rosso, giallo) ainsi que les bases de deux colonnes portant l'identification HKABH Hécube et AICXHNHC Eschine, dont les statues sont mentionnées par Christodoros dans la décoration des thermes[16] - [17] - [13].

La réputation de ces bains venait en partie d’une collection de quelque soixante-dix[N 2] statues de bronze représentant des personnages mythologiques, des poètes, des philosophes et des hommes d’État. Détruite lors du grand incendie de 532, son souvenir est conservé grâce à la description en grec qu’en fit le poète Christodoros de Coptos vers 500. Conformément à l’idée directrice de Constantin, ces statues, par le choix des personnages, rappellent la légende troyenne. À une époque où Constantin n’avait pas encore opté pour le christianisme, elle reprenait la tradition des cultes grecs donnant la première place à Apollon et à Poséïdon, suivis par Aphrodite et Artémis[18]. Ces statues étaient des spolia ramenées de divers endroits dans l’empire : Rome, Grèce et Asie mineure[19].

La description que nous a laissée Christodoros de cette collection s’inscrit dans un genre littéraire populaire à l’époque, celui de l’ekphrasis (ἔκφρασις) ou description détaillée (en vers dans le cas de Christodoros) d’un objet.

Les divinités du panthéon grec étaient représentées par Apollon, Artémis, Hermès et Poséidon, cinq divinités ayant joué un rôle de premier plan dans la guerre de Troie. Les trois principaux dieux, favorables aux Troyens, se retrouveront à l’origine de Rome[20].

Vingt-et-une représentations relèvent de la légende troyenne, soit la totalité des figures mythologiques associées à la thématique de « Constantinople, Nouvelle Rome ». De celles-ci, les deux-tiers d’entre elles appartenaient au camp des Troyens et étaient considérés comme ancêtres des Romains[N 3] - [21].

L’importance du dieu Apollon est attestée par le nombre de devins et de prêtres représentés, Apollon étant le dieu de la divination comme en font fois ses sanctuaires de Delphes, Didymes et Claros. Parmi ces prêtres et devins, le Troyen Chrysès et les Grecs Polyeidos, Calchas et Mélampus se rattrachent à la légende troyenne[22].

Parmi les huit personnages que l’on pourrait qualifier d’« intellectuels », on compte Aristote, Anaximène, Platon, Pythagore, Démocrite, Apulée, Phérécide et Héraclite ; parmi les auteurs de théâtre, Euripide, Cratinos et Ménandre ; les historiens sont représentés par Thucydide, Hérodote et Xénophon ; viennent ensuite trois orateurs, Eschine, Démosthène et Isocrate, ainsi qu’un athlète qui est probablement le lutteur Milon de Crotone[23].

Enfin, parmi les cinq hommes d’État représentés, trois étaient grecs (Alcibiade, Périclès, Charidèmos) et deux romains (Jules César et Pompée)[24].

Bibliographie

Sources premières

- Christodoros de Coptos. Traduction des vers concernant les statues dans P. Waltz, Anthologie grecque, tome I, Anthologie palatine livres I-IV, édité par P. Waltz, Paris, 1929.

- Theophanes. Chronographia. ed. C. de Boor, 2 vol., Leipzig 1883 – 1885; rep. Hildesheim, 1963.

Sources secondaires

- (en) Bagnell Bury, John. A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene (395 A.D. -800 A.D.) Adamant Media Corporation, 2005. (ISBN 1-4021-8369-0).

- (de) Bravi, Alessandra. Kaiser, "Volk und Oikumene: von den Thermen des Zeuxippos zum Hippodrom" (In) Griechische Kunstwerke im politischen Leben Roms und Konstantinopels. (=Band 21, KLIO – Neue Folge Beiträge zur Alten Geschichte), April 2014.

- (de) Busch, Stephan. VERSUS BALNEARUM. Die antike Dichtung über Bäder und Baden im römischen Reich. De Gruyter, Oldenbourg 1999.

- (en) Evans, J.A.S. The Age of Justinian. Routledge, 2000. (ISBN 0-415-02209-6).

- (en) Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Penguin Classics, 1995. (ISBN 0-14-043394-5).

- (fr) Gilles, Pierre. The Antiquities of Constantinople. Italica Press, Incorporated, 1998. (ISBN 0-934977-01-1).

- (en) Gregorovius, Ferdinand & Annie Hamilton History of the City of Rome in the Middle Ages. Livre numérisé par Internet Archives. [en ligne] https://archive.org/details/historycityrome02hamigoog/page/n7/mode/2up.

- (fr) Guilland, R. « Les thermes de Zeuxippe » (dans) Jahrbuch des Österreichischen Byzantinistik, 15 (1966) pp. 261-271.

- (en) Kazdhan, A. (ed.). The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford, Oxford University Press, 1991. (ISBN 978-0-19-504652-6).

- (en) Johnson, Scott Fitzgerald. Greek Literature in Late Antiquity: Dynamism Didacticism Classicism Ashgate Publishing, Ltd., 2006. (ISBN 0-7546-5683-7).

- (en) Matthews, William & Annie Hamilton. An Historical and Scientific Description of the mode of supplying London with Water. 1841.

- (en) Müller, Karl Otfried & Friedrich Gottlieb Welcker Ancient Art and Its Remains: Or, A Manual of the Archaeology of Art. 1852.

- (en) Nickolson Wornum, Ralph. The epochs of painting characterized, a sketch of the history of painting, ancient and modern. 1847.

- (fr) Pont, A.-V. “Septime Sévère à Byzance : l’invention d’un fondateur. » (dans)AntTard 18, (2010) pp. 191 – 198.

- (fr) Puech, Vincent. “Les statues des bains de Zeuxippe à Constantinople : collection et patrimoine dans l’Antiquité tardive » (dans) Anabases, traditions et réceptions de l’Antiquité, 24/2016. [en ligne] https://journals.openedition.org/anabases/5945#tocto1n2.

- (en) Rautman, Marcus. Daily Life in the Byzantine Empire. Greenwood Press, 2006. (ISBN 0-313-32437-9)

- (en) Tafur, Pero. Travels and Adventures 1435-1439 Routledge, 2004.

- (en) Ward-Perkins, Brian. The Cambridge Ancient History: Empire and Successors, A.D. 425-600. Cambridge, Cambridge University Press, 2000. (ISBN 978-0-521-32591-2).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Baths of Zeuxippus » (voir la liste des auteurs).

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Zeuxippus-Thermen » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Selon Malalas « [Constantin] acheva aussi le bain public appelé Zeuxippe, l’ornant de colonnes, de marbres variée et d’œuvres de bronze » (Traduction Cheynet, Byzance, l’Empire romain d’Orient, Paris, 2015, p. 166).

- Chiffre donné dans l’étude de Vincent Puech datant de 2016. La plupart des auteurs précédents, comme Kazdhan, mentionnent plutôt le chiffre de quatre-vingt.

- Il s’agit de Déiphobe, Chrysès, Énée et Créuse; Hélénos; Andromaque; Hélène, Hécube, Cassandre, Polyxène, Oenone et Pâris, Darès et Entelle, Panthoos avec Thumétès, Lampon et Clytios, Sarpédon.

Références

- Ward-Perkins (2000) p. 935

- "Haseki Hamamı" (en turc). Istanbul Net. Recherche 2014-01-17.

- Puech (2016) para 28

- Tafur (2004) p. 225

- Cité par Puech (2016) para 6

- Pierre Gilles au XVIe siècle cité par Puech (2016), para. 1

- A.-V. Pont (2010) pp. 194 – 196; Puech (2016) para 5.

- Bury (2005) p. 55

- Rautman (2006) p. 77

- Gibbon (1995) p. 950

- Theophane, 383.9

- Kazdhan (1991) vol. 3 p. 2226

- Puech (2016) para 7

- Puech (2016) para 29

- Matthews (1841), p. 230

- R. Janin, « La topographie de Constantinople byzantine [Études et découvertes (1918-1938)] », Échos d'Orient, tome 38, No 193-194, 1939, p. 129

- Johnson (2006) p. 170

- Puech (2016) Résumé

- Evans (2000) p. 30

- Puech (2016) para 10 et 11

- Puech (2016) para 12 à 14

- Puech (2016) para 17

- Puech (2016) para 18

- Puech (2016) para 19

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (tr) « Haseki Hamami ». Istanbulnet.tr. [en ligne] https://www.istanbul.net.tr/istanbul-Rehberi/tarihi-eserler/haseki-hamami/151/6.

- (en) Byzantium 1200. « Zeuxippos », reconstitution en 3D des bains. [en ligne] http://www.byzantium1200.com/zeuxippos.html.

- Christodorus de Thèbes. Poème en grec et en anglais célébrant les statues sur le site des bains [en ligne] https://web.archive.org/web/20071011064534/http://ancientlibrary.com/greek-anthology/0072.html.

- (en) « Zeuxippus Ware » (in) Archeology interactive dig, 2006-2007. [en ligne] https://interactive.archaeology.org/blacksea/artifacts.html.