Isocrate

Isocrate, en grec ancien Ἰσοκράτης / Isokrátês (Athènes 436 – 338 av. J.-C.), est l'un des dix orateurs attiques. Diogène Laërce dit de lui qu'il est de six ans plus vieux que Platon[1]. Il fut le fondateur d'une école de rhétorique célèbre, qui forma nombre d'orateurs. Son idéal de culture, qu'il appela philosophie, enseignait que l'art de bien parler passait par l'art de bien penser. Il s'opposa aux physiciens naturalistes[2] du Ve siècle av. J.-C., aux sophistes et à Platon. Assoiffé de connaissance, Aristote commença par suivre les cours d’Isocrate, avant de décider de rentrer à l’Académie de Platon. Toute sa vie, il ne cessa d'appeler les Grecs à l'union pour lutter contre l'ennemi héréditaire que représentaient les Barbares, à savoir les Perses. Souvent comparé à Lysias, il a su donner à la prose une valeur artistique, comparable à celle de la poésie, qui a servi de modèle à l'ensemble des orateurs antiques, aussi bien de langue grecque que latine.

| Naissance |

436 av. J.-C. Dème d'Erchia, Athènes antique |

|---|---|

| Décès |

338 av. J.-C. Athènes |

| Activité principale |

| Langue d’écriture | Grec ancien |

|---|---|

| Genres |

Œuvres principales

- Sur l'attelage

- Trapézitique

- Panégyrique

- Sur la paix

- Aréopagitique

- Philippe

- Panathénaïque

Biographie

Jeunesse

Isocrate est né en 436 av. J.-C., dans le dème d’Erchia, en Attique, au cours de la 86e Olympiade, sous l’archontat de Lysimaque de Myrrhionte[3]. Il était fils de Théodoros et Hédyto, et avait deux frères, Télésippos et Diomnestos. Son père possédait des esclaves qui fabriquaient des flûtes : son commerce lui assura une fortune qui le fit appartenir à la classe moyenne. Néanmoins, ce patrimoine familial est perdu lors de la guerre du Péloponnèse, du propre aveu d'Isocrate[4]. Plus tard, des comiques, dont Aristophane, le raillèrent au sujet du commerce de son père. Les trois enfants reçurent une éducation de qualité. Isocrate assista à Athènes aux discussions de Socrate, aux cours de Prodicos, de Tisias, de Théramène, et de Gorgias (entre 415 / 414 et 403 av. J.-C.) lors d’un voyage en Thessalie[5].

Début de carrière : Isocrate logographe

Cependant, si ses études le destinaient à la carrière politique, sa timidité et la faiblesse de sa voix l’empêchèrent de se présenter devant l’assemblée du peuple. En effet, Isocrate ne prononça jamais le moindre discours[6]. Toutefois, ses débuts étaient prometteurs[7] ; en témoigne Platon, qui, dans le Phèdre, tout en valorisant sa propre doctrine éducative, écrit à propos d’Isocrate : « [...] il me semble supérieur à Lysias pour l'éloquence[8] ». Pour pallier ses difficultés à s’exprimer en public, Isocrate se lance alors dans une carrière de logographe : il écrit des discours judiciaires sur demande. Il s’adonne à ce métier pendant une dizaine d’années, y gagnant une grande renommée.

L'écriture de discours déclamés lors de diadikasia[9] n'est pas limitée à la cité d'Athènes. En effet, un Siphnien qui plaidait à Égine, île située à vingt-cinq kilomètres au sud du Pirée, fit appel à lui[10]. De plus, Aristote dit qu'on trouve ses productions très facilement grâce à leur abondance[11].

Néanmoins, son activité de logographe ne répond pas à ses ambitions politiques : il abandonne alors sa carrière, et parle par la suite de l’éloquence judiciaire avec beaucoup de mépris[12].

Le professeur de rhétorique

Isocrate, à défaut de pouvoir s’adresser directement au public à cause de sa timidité, décide alors de fonder une école de rhétorique.

Selon le Pseudo-Plutarque[13], c’est d’abord à Chios qu’il ouvre une école. C’est la seule source qui témoigne de l’existence de cette école : la prudence est donc de mise, même si ce fait n'est pas en soi invraisemblable[14]. En revanche, le fait est avéré pour Athènes : en 393 av. J.-C., Isocrate ouvre sa propre école de rhétorique[15], école dont la notoriété est immense. Isocrate se consacre pendant les cinquante dernières années de sa vie à l’enseignement. Ses élèves furent nombreux, célèbres et vinrent de tout le monde grec pour assister à ses cours[16]. On compte entre autres, parmi ses élèves le stratège Timothée, Démosthène[17], le stratège Iphicrate, les historiens Théopompe de Chios et Éphore de Cymé, Asclépiade de Tragilos[18], Nicoclès, roi de Chypre et fils d'Évagoras et Théodecte de Phasélis[18]. Hypéride, Isée, Charmantide du dème de Péanie[19], Lycurgue, Python de Byzance, orateur de Philippe II de Macédoine, Leodamas d'Acharnes et Lacritos font également partie de cette liste.

L’école d’Isocrate

L’école d’Isocrate se situait près du gymnase du Lycée[20] ; le maître faisait payer 1 000 drachmes son enseignement aux étrangers, alors qu’il était gratuit pour les Athéniens[21]. Cependant, une anecdote concernant Démosthène, rapportée par le Pseudo-Plutarque[22], laisse supposer qu’à une époque - probablement jusqu'aux alentours de 365 - même les compatriotes d’Isocrate durent payer les leçons.

Dès ses débuts, Isocrate souligna la rivalité qui existait entre son enseignement et celui des sophistes, d’une part, et celui des élèves de Platon d’autre part. Pour ce faire, il publia[23] en 390 av. J.-C.[24] un discours Contre les Sophistes exposant sa propre philosophia, en opposition avec les formations proposées par ses contemporains. Isocrate a également marqué sa distance par rapport à ceux qu’il appelle les éristiques, à savoir les sectateurs de Platon, dont il refusait la spéculation abstraite[25], à Aristote, et aux physiciens du Ve siècle av. J.-C.

L’idéal de culture d’Isocrate fut nommé par le maître lui-même philosophie, en grec ancien ϕιλοσοφία. Elle vise à la formation morale de l’homme et du citoyen par la pratique de l’éloquence. L’art de la parole passe par l’art de bien penser. La philosophie d’Isocrate s’oppose à celle de Platon en ceci qu’elle a une finalité pratique : « mieux vaut apporter sur des sujets utiles une opinion raisonnable (…) que sur des futilités des connaissances exactes[26] », écrit Isocrate lui-même. La philosophie est donc une éducation du citoyen : «Je regarde comme sages les gens qui, par leurs opinions, peuvent atteindre le plus souvent la solution la meilleure, et comme philosophes ceux qui consacrent leur temps aux études qui leur donneront le plus vite cette faculté de réflexion[27] ». « […] à la fois l’éloquence et la réflexion apparaîtront chez celui qui montre à l’égard des discours un esprit plein de philosophie et d’ambition[28] ». Se retrouvent dans ces citations des points cruciaux de l'éducation isocratique : l'importance de la doxa accordée au kairos. En effet, Isocrate est partisan d'une « sagesse pratique » utile dans la vie quotidienne : il désire armer les citoyens d'un bon sens leur permettant de mieux prendre des décisions.

Isocrate enseignait que l'art de légiférer est plus facile que la rhétorique et la politique au motif que la personne, qui pense connaître les astuces de l'art oratoire, n'en connaît pas la nature exacte et n'est pas capable de s'occuper de législation[29]. L’enseignement d’Isocrate porte sur les questions importantes dans la vie sociale et politique. La morale classique y tient une part importante : respecter les ancêtres, observer la justice, honorer les dieux, s'inspirer des œuvres des poètes[30] ou des actes des premiers citoyens[31]… Dans le Panathénaïque, son dernier discours, Isocrate donne les principes de la formation morale de l’homme : avoir un comportement honorable, une opinion adéquate aux circonstances, être capable de viser au pratique, être courtois, équitable, modéré, courageux face au malheur, maître de ses plaisirs ; ne pas être gâté par le succès et l’orgueil[32]. Il enseigne en outre l’art de composer un discours, dont l’ensemble se doit d'être harmonieux, ce qu'il tient de Gorgias[33]. Isocrate a uni l’enseignement de la composition littéraire à celui des idées nécessaires au citoyen. L’immense réputation de son école en a fait le modèle des professeurs de rhétorique pour des siècles.

Cicéron, dans son De Oratore[34], compare l'école d'Isocrate au cheval de Troie, rempli des héros grecs.

La fin de sa vie

Pour ce qui est de sa vie privée, Isocrate a vécu avec une courtisane, Lagiské, avant d’épouser Plathané, veuve du rhéteur Hippias, dont il adopta un fils, Apharéos. Il mourut en octobre -338, à 98 ans, sous l’archontat de Chérondas, après la nouvelle de la bataille de Chéronée, lors des funérailles des morts. Il fut enterré aux frais de la Cité, au sud-ouest d’Athènes, près du gymnase du Cynosarge. Une statue de lui fut dédiée par Timothée, fils de Conon, devant le portique d’entrée à Éleusis : « Timothée admirant le commerce agréable et l’intelligence d’Isocrate a consacré aux déesses cette statue, œuvre de Léocharès[35] ». L’auteur anonyme de la Vie d’Isocrate (à distinguer de celle du pseudo-Plutarque) prétend qu’une sirène fut sculptée sur son tombeau pour représenter l’harmonie de sa parole. Anaximène de Lampsaque, rhétoricien, a écrit des traités (tous perdus) qui semblent avoir été d'inspiration isocratique, tout en se montrant, en tant qu'orateur, un spécialiste de l'improvisation.

Thèses défendues

Non-implication dans le politique et écriture

Parallèlement à son activité d’enseignement, Isocrate se lance dans le discours épidictique, c’est-à-dire dans l’éloquence d’apparat, pour diffuser ses idées politiques. Mais comme sa timidité l’empêche d’intervenir directement dans les affaires politiques, il a recours au discours fictif. Même le pseudo-Plutarque est trompé par le Sur l’Échange, lorsqu’il prétend que c’est le seul discours qu’Isocrate prononça (Isocrate, 4). Isocrate emprunte le genre du discours épidictique à Gorgias et à Lysias, qui s’étaient déjà adressés aux Grecs réunis à Olympie, à cette différence près qu’il l’applique à la fiction. Isocrate crée alors le discours « hellénique et politique », composé d’histoire et de philosophie, comme il le définit dans le Panathénaïque (246).

Panhellénisme

Ses idées politiques sont fixées depuis le Panégyrique, dès 380 av. J.-C. : « Il est impossible d’avoir une paix assurée si nous ne faisons pas en commun la guerre aux Barbares (Panégyrique, 173) ». Cette phrase résume à elle seule ce qui fut le leitmotiv d’Isocrate : l’union de tous les Grecs, et la lutte contre l’ennemi commun que représente l'Empire perse. Seul a varié le personnage chargé de coordonner cette union panhellénique. L’hellénisme est pour l’orateur une communauté de civilisation, dont les intérêts sont également communs. Ces idées, relativement simples, sont inspirées par le siècle précédent : pour Isocrate, le bonheur et la paix dépendent de l’union des Grecs, mais les cités doivent toutefois garder leur indépendance. On voit donc qu’il n’y a pas de rupture avec le siècle de Périclès. Au contraire, il faut suivre l’exemple des anciens : les Grecs rassemblés devant Troie et la génération de la bataille de Marathon représentent pour Isocrate le modèle qu’il faut suivre. Une fois la Perse vaincue, il faudra coloniser toute l’Asie Mineure, pour défendre le domaine des Grecs et y envoyer les bannis et mercenaires, qui sont un fléau pour les cités.

Les idées politiques d’Isocrate furent tournées vers le panhellénisme, tandis que la politique intérieure fut relativement négligée. Son influence sur Philippe II est discutée. En effet l'historien Pierre Briant écrit : «Les deux programmes étaient, à la limite, inconciliables : alors qu’Isocrate entendait utiliser la puissance macédonienne pour lancer Athènes dans un nouvel impérialisme, Philippe, quant à lui, avait bien l’intention d’utiliser la ligue de Corinthe à ses fins propres. Rien ne permet donc d’affirmer que Philippe avait fait sien le programme d’Isocrate, qui envisageait une conquête et une colonisation de l’Asie Mineure, « de la Cilicie à Sinope ».

Puissance à soutenir

Isocrate a défendu ces idées inlassablement pendant cinquante ans. Cependant, il est conscient des changements de son époque. En effet, le choix d’une puissance directrice, qui puisse coordonner l’union de tous les Grecs, est la condition nécessaire à la victoire sur les Barbares. Or, en fonction des événements, Isocrate modifie le choix de la puissance directrice : il propose d’abord Athènes, dès le Panégyrique, en 380 av. J.-C., avant de se tourner vers Sparte et Archidamos, vers Jason de Phères et la Thessalie, Denys le Jeune et la Sicile ou Nicoclès… Ses démarches se solvant par des échecs, Isocrate se retourne finalement vers Athènes en 356 av. J.-C. Dans le Sur la Paix, il indique par quelles réformes politiques Athènes pourra reconstituer sa confédération avant de l’étendre à tous les Grecs. En 346 av. J.-C., grâce à la paix de Philocrate, Philippe intervient dans les affaires de la Grèce : Isocrate croit alors trouver l’homme qui pourra être à la tête de tous les Grecs. Il cherche la collaboration plutôt que la domination macédonienne.

Universalisme

Le panhellénisme d'Isocrate se caractérise par son universalisme. Il distingue la race (génè) de la culture (dianoia) et considère comme Grec quiconque est éduqué selon les mœurs et les lois grecques. L'origine est moins importante que l'éducation (païdeia). « [...] le nom de Grecs désigne moins un peuple particulier, qu’une société d’hommes éclairés et polis; si l’on appelle Grecs plutôt ceux qui participent à notre éducation que ceux qui partagent notre origine, c’est à nos institutions qu’on le doit » (Panégyrique, 50)[36]. De ce fait, « on appelle Grecs plutôt ceux qui participent à notre éducation que ceux qui ont la même origine de nous »[37].

Le style d'Isocrate

L’auteur anonyme de la Vie d'Isocrate prétend qu’il « imita Gorgias dans la recherche des terminaisons semblables et des mots de même son, sans aller cependant comme lui jusqu’à satiété. Il emploie des expressions claires, émouvantes et persuasives ; mais elles ne sont pas ramassées et agréables comme celles de Lysias. (…) Isocrate est continu dans ses sentences ; car avant d’avoir achevé une idée, il y enchaîne une autre sentence ».

Cicéron pour sa part reconnaît que, « supérieur en toutes choses à ses devanciers, Isocrate le fut surtout en ceci : le premier, il comprit que même dans la prose il doit y avoir du mètre et une certaine cadence, à la condition toutefois que soient évitées les formes du vers » (Brutus, 32).

La plus grande influence d’Isocrate fut sans conteste sa technique littéraire. Dans l’Evagoras (8-11) et dans le Sur l’Échange (46), il a prétendu que ses discours égalaient les œuvres poétiques. Le témoignage de Cicéron confirme cette prétention, d’autant plus que le juge n’est pas des moindres. Et en effet, Isocrate fut le modèle de la rhétorique pendant des siècles, par l’intermédiaire de l’éloquence cicéronienne.

Isocrate porte une grande attention à la composition, et vise à l’harmonie (ce que confirme la citation de la Vie d'Isocrate, quand elle prétend qu’Isocrate ne va pas jusqu’à la satiété), à la liaison des parties. Plus encore que l’ensemble, le détail est soigné et c’est son style qui caractérise le plus Isocrate : exactitude et pureté[38]. La prose attique est en outre scrupuleusement respectée. On peut noter que les figures de rhétorique sont assez peu nombreuses. Une des règles essentielles chez Isocrate est le refus de deux syllabes identiques qui se suivent : l’hiatus est proscrit. La construction de la période est aussi essentielle : on constate que son organisation est primordiale, que les divers éléments sont harmonisés. Les périodes sont composées de parallèles (μέν... δέ), de balancements (οὐ μόνον... ἀλλὰ καί), d’oppositions (οὐκ... ἀλλὰ), de consécutives (τοσοῦτον... ὥστε)… Une seule phrase peut marquer les nuances de la pensée en utilisant toutes les ressources de la syntaxe grecque. Les critiques ont pu voir dans le style d’Isocrate une certaine monotonie. Cependant, grâce à l’entremise des orateurs romains, l’art de l’orateur a survécu jusqu’à nos jours.

Œuvres

Une soixantaine de discours lui étaient attribués dans l'Antiquité, dont la moitié seulement seraient authentiques : Denys d'Halicarnasse avance le chiffre de 25, Cécilius 28. Ont été conservés six discours relatifs à l'activité de logographe, deux éloges, caractéristiques du goût sophistique pour les éloges paradoxaux, et ce que l'on pourrait appeler des manifestes politiques.

Six de ces discours sont liés à son activité de logographe. Selon la règle du genre, ils ne sont pas signés du nom d'Isocrate, étant la propriété du plaideur. C'est ce dernier qui s'y exprime à la première personne. Isocrate a très certainement publié les discours qui ont eu un certain retentissement : il les aurait conservés pour illustrer ses théories lors de l’ouverture de son école ; les six discours de logographe que nous possédons représentent donc un instrument d’enseignement réservé à l'école d'Isocrate. En voici les titres :

- Contre Euthynous (403 ou 402) : discours peu développé sur un procès en restitution de dépôt, intenté en faveur d'un Nikias. Le demandeur n'a pas de témoins à présenter, et Isocrate s'appuie sur la pertinence de son raisonnement.

- Contre Callimaque (402 ou 401) : demande d'exception (παραγραϕή), en vertu d'une loi instaurée par Archinos, interdisant de « rappeler le passé » à la suite des luttes politiques de 403 av. J.-C.

- Contre Lochitès (entre 400 et 396) : procès pour une plainte privée pour coups et blessures. Seule la seconde partie est conservée, dans laquelle on trouve un procédé d'amplification, visant à montrer que l'intérêt de l'État est lié à celui du plaignant.

- Sur l'attelage (396 ou 395) : plaidoyer visant à défendre le fils d'Alcibiade. Alcibiade avait été accusé, après sa triple victoire olympique de 416 av. J.-C., de ne pas restituer un des attelages victorieux qui lui avaient été prêtés. L'accusation fut reprise contre son fils dès sa majorité.

- Trapézitique (entre 393 et 391) : plaidoyer pour une plainte contre un banquier refusant de restituer un dépôt. Le plaignant est originaire du royaume du Bosphore.

- Éginétique (390 ou 391) : procès sur une affaire d'héritage. Seul exemple de procès jugé hors de l'Attique. Traduit la renommée internationale d'Isocrate.

Figurent également quelques éloges, dont un Éloge d'Hélène (publié entre 390 et 380), et un Busiris (publié après 390), caractéristiques du goût sophistique pour les éloges paradoxaux. On peut y ajouter le Contre les Sophistes, publié aux alentours de 390, qui faisait certainement partie de l'enseignement d'Isocrate.

L'essentiel est constitué par ce qu'on pourrait appeler les manifestes politiques :

- Panégyrique (Πανηγυρικός / Panêgurikós), 380 av. J.-C.

- Archidamos (365 / 362)

- Sur la paix (356)

- L'Aréopagitique (v.354), qui inspirera Milton

- Philippe (346)

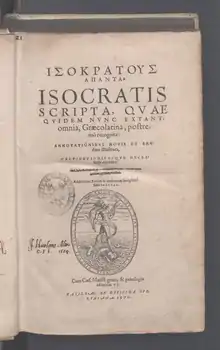

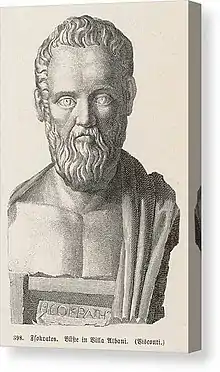

gravure moderne d'après un modèle antique du rhéteur Isocrate d'Athènes

gravure moderne d'après un modèle antique du rhéteur Isocrate d'Athènes - Panathénaïque (entre 342 et 339).

Ses autres œuvres sont le Plataïque, À Nicoclès, Nicoclès, Evagoras, Sur l’Échange. S'y ajoutent neuf lettres et quelques fragments.

- Édition récente bilingue : Isocrate, Discours, tome I à IV, Paris, Les Belles Lettres, 2003

Sources antiques

- Denys d'Halicarnasse, Opuscules rhétoriques (collection des universités de France) vol. 1. Les Orateurs antiques, traduit du grec par Germaine AUJAC, Paris, Les Belles Lettres, 1978, 320 p.

- Plutarque de Chéronée, Œuvres morales (collection des universités de France), vol. 12. Traités 54-57, Il ne faut pas s'endetter - Vies des dix orateurs - Comparaison d'Aristophane et de Ménandre - De la malignité d'Hérodote, traduit du grec par Marcel Cuvigny et Guy Lachenaud, Paris, Les Belles Lettres, 1981.

- Vie anonyme d'Isocrate.

Références

- Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres [détail des éditions] (lire en ligne), L. III, 1.

- Isocrate, Éloge d'Hélène, 3 - 4, mais aussi Sur l'échange, 261 - 263.

- Selon la parole du Pseudo-Plutarque, chez PLUTARQUE, Vies des dix orateurs. IV - Isocrate, 2.

- ISOCRATE, Sur l'échange, 161.

- Jean LOMBARD, Isocrate, rhétorique et éducation ( Philosophie de l'éducation ), Paris, éditions Klincksieck, 1990, p. 22.

- Comme le souligne le Pseudo-Plutarque chez Plutarque, Vies des dix orateurs. IV - Isocrate, 31.

- Néanmoins, comme l'a développé Jean Lombard dans son Isocrate, p. 17, cette mention peut aussi signifier un regret de la part de Platon pour une « insuffisante mobilisation de cette aptitude au service de la philosophie. »

- Platon, Phèdre [détail des éditions] [lire en ligne], 279 a.

- « Définition de διαδικασία », sur perseus.

- Yun Lee TOO, Isocrates I, p. 112.

- Denys d'Halicarnasse, Isocrate, 18, 2 – 3 : « Je n’ignore pas non plus que ce que disait Aristote, que chez les marchands de livres circulaient par liasses entières des discours d’Isocrate ».

- Isocrate, Sur l’Échange, 48 - 50.

- Affirmation du Pseudo-Plutarque visible chez Plutarque de Chéronée, Vies des dix orateurs. IV - Isocrate, 6.

- Georges Mathieu, Introduction, p. II du premier tome des Discours d'Isocrate.

- Jacqueline de Romilly 1980, p. 152.

- Isocrate, Sur l'échange, 226.

- Lucien de Samosate 2015, p. 862.

- Pseudo-Plutarque, Vie des X orateurs, 55 837c8-11; Photius, Bibliothèque, 260, 486b36-41.

- Platon, La République [détail des éditions] [lire en ligne], Livre I, 328 b.

- Vie anonyme d'Isocrate, contenue dans le tome 1 de ses Discours.

- Affirmation du Pseudo-Plutarque visible chez Plutarque de Chéronée, Vies des dix orateurs. IV - Isocrate, 33.

- Plutarque, Vies des dix orateurs, IV - Isocrate, 12 - 13.

- Isocrate, Sur l'échange, 193.

- Jean Lombard, Isocrate, rhétorique et éducation, p. 9.

- Isocrate, Contre les sophistes, 1.

- Isocrate, Éloge d'Hélène, 5.

- Isocrate Sur l’Échange, 271.

- Isocrate Sur l’Échange, 277.

- Isocrate, Sur l’Échange, 79 - 83.

- Isocrate, Contre les sophistes, 2 ainsi que À Nicoclès, 3.

- Isocrate, Sur l'échange, 230 - 236.

- Isocrate, Panathénaïque, 30 - 33.

- Isocrate, Éloge d'Hélène, 14.

- Cicéron, De Oratore, II, 94 : "cuius e ludo tamquam ex equo Troiano meri principes exierunt".

- Plutarque, Vies des dix orateurs. IV - Isocrate, 27.

- « Isocrate : Panégyrique d’Athènes », sur remacle.org (consulté le )

- Jean-Jacques Chevallier, Histoire de la pensée politique, Payot, 1979-<1984> (ISBN 978-2-228-13530-6, OCLC 6356697, lire en ligne)

- Philippe, 4 : τὴν λέξιν ... ἀκϱιϐῶς καὶ καθαρῶς ἔχουσαν.

Voir aussi

Bibliographie

- (fr) Émile Chambry, Émeline Marquis, Alain Billault et Dominique Goust (trad. du grec ancien par Émile Chambry), Lucien de Samosate : Œuvres complètes, Paris, Éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1248 p. (ISBN 978-2-221-10902-1)

- (fr) Pierre Pellegrin (dir.) (trad. du grec ancien), Aristote : Œuvres complètes, Paris, Éditions Flammarion, , 2923 p. (ISBN 978-2-08-127316-0)

- (fr) Jacqueline de Romilly (dir.), Précis de littérature grecque, PUF, coll. « Quadrige Grands textes », , 284 p. (ISBN 2-13-056076-8)

- Cinzia Bearzot, « Isocrate et Phères : Jason et ses successeurs », Ktèma, no 41, , p. 5-15 (lire en ligne)

- Christian Bouchet, « Le vocabulaire du commandement chez Isocrate », Ktèma, no 36, , p. 185-209 (lire en ligne)

- Christian Bouchet (préf. Patrice Brun et Nicolas Richer), Isocrate l'Athénien, ou la belle hégémonie : étude des relations internationales au IVe siècle av. C., Bordeaux, Ausonius éditions, coll. « Scripta antiqua no 60 », , 277 p. (ISBN 978-2-35613100-3)

- Christian Bouchet, « Isocrate l’Athénien ou Isocrate d’Apollonia. Les affaires cariennes », Ktèma, no 41, , p. 29-41 (lire en ligne)

- Paul Cloché, Isocrate et son temps, Belles Lettres, Annales littéraires de l'université de Besançon, 1963 ;

- Annie Hourcade, « Isocrate, la médecine et la philosophie », Ktèma, no 41, , p. 17-28 (lire en ligne)

- Jean Lombard, Isocrate. Rhétorique et éducation, Paris, éditions Klincksieck, collection "Philosophie de l'éducation", 1990 (ISBN 2-252-02727-4)

- Albert Martin, Le manuscrit d'Isocrate Urbinas CXI de la Vaticane. Description et histoire. Recension du panégyrique, Paris, Ernest Thorin éditeur, coll. « Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome no 24 », (lire en ligne)

- Georges Mathieu, Les idées politiques d'Isocrate, Belles Lettres, 1966 (première édition 1925)

- Claude Mossé, « Sur un passage de l’Archidamos d’Isocrate », dans D’Homère à Plutarque. Itinéraires historiques, Bordeaux, Ausonius éditions, coll. « Scripta Antiqua no 19 », (ISBN 978-2-91002390-4, lire en ligne), p. 229-233

- Pierre Pontier, « Isocrate et Xénophon, de l’éloge de Gryllos à l’éloge du roi : échos, concordances et discordances », Ktèma, no 41, , p. 43-58 (lire en ligne)

- Nicolas Richer, « Isocrate et Sparte : un parcours », Ktèma, no 41, , p. 59-86 (lire en ligne)

- Suzanne Saïd, Monique Trédé et Alain Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Premier Cycle », (ISBN 2130482333 et 978-2130482338)

- Paul Schubert, « P. Bodmer LII : Isocrate, a Nicoclès 16-22 », Museum Helveticum, vol. 54, no 2, (lire en ligne)

- Maddalena Vallozza, « L’Éloge d’Hélène d’Isocrate en tant que texte d’école », Ktèma, no 41, , p. 109-119 (lire en ligne)

- Abbé Vatry , « Que l'ancien Isocrate est auteur du discours Ademonicus », dans Histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres de MDCCXXXIV jusques & compris MDCCXXXVII, t. VI, Amsterdam, Chez François Changuion, mdccxliii (lire en ligne), p. 283-297

Article connexe

Liens externes

- Texte et traduction de Denys d'Halicarnasse

- Œuvres complètes en trois volumes (traduction Aimé-Marie-Gaspard de Clermont-Tonnerre), 1862-1864.

- Isocratis sermo de regno ad Nicoclem regem. Bartholomei Facii Orationes disponible sur Somni

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Union List of Artist Names

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :