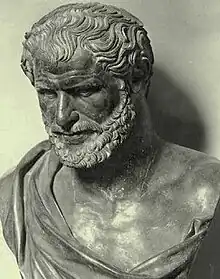

Démocrite

Démocrite d'Abdère (en grec Δημόκριτος / Dêmókritos, « choisi par le peuple »), né vers à Abdère et mort en , est un philosophe grec considéré comme matérialiste en raison de sa conception d'un Univers constitué d'atomes et de vide.

_-_Giuseppe_Torretti.jpg.webp)

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| École/tradition | |

| Principaux intérêts | |

| Idées remarquables | |

| Influencé par | |

| A influencé | |

| Fratrie |

Hérodote (d) |

Il a été un disciple de Leucippe, le fondateur de l'atomisme ; Diogène Laërce attribue injustement l'ouvrage de Démocrite à propos de l'atomisme à Épicure[1].

Strabon, qui se base sur l'opinion de Posidonius, dit que l'atomisme doit être attribué à Mochus, proto-philosophe de Sidon, qui fut antérieur à la guerre de Troie (qui vécut donc bien avant Leucippe et Démocrite).

Les contributions exactes de Démocrite sont difficiles à démêler de celles de son mentor Leucippe, car ils sont souvent mentionnés ensemble dans les textes des doxographes. Leurs spéculations sur les atomes se rapprochent de la compréhension du XIXe siècle de la structure atomique. C'est pourquoi Démocrite est considéré a posteriori comme le plus scientifique des philosophes grecs, voire comme le « père de la science moderne »[2], bien que ses idées reposent sur des bases très différentes de celle-ci. La véritable convergence se situe dans le doute et le scepticisme de Démocrite, qu'il exprime par la phrase : « en réalité, nous ne savons rien, car la vérité est au fond du puits », proche de la démarche du chercheur moderne, toujours critique, se tenant prudemment à l'écart des certitudes établies[3].

Largement ignoré dans l'Athènes antique, Démocrite était pourtant bien connu de son compatriote Aristote. Platon aussi connaissait l'atomisme démocritéen, comme on le voit dans le Timée[4] (qu'il appelait les atomistes "amis de la Terre" dans ses dialogues) où des analogies évidentes existent entre, d'une part, l'atomisme platonicien et sa conception de la pathologie des tissus, et d’autre part, les maladies et la mort de l'organisme vivant et du cosmos chez Démocrite[5]. De telles analogies suggèrent l'hypothèse d'une influence de Démocrite sur certaines pages du Timée. Mais, Platon ne nomme jamais Démocrite, ce qui a autorisé un anti-platonicien comme Aristoxène à formuler une explication non exempte d'une certaine tonalité polémique :

« Aristoxène rapporte, dans les Commentaires historiques, que Platon avait eu l'intention de brûler tous les écrits de Démocrite qu'il avait pu rassembler, mais que les pythagoriciens Amyclas et Clinias l'en détournèrent en lui représentant qu'il n'y gagnerait rien, puisqu'ils étaient très répandus. Ce qui confirme ce récit, c'est que Platon, qui a parlé de presque tous les anciens philosophes, ne cite pas une fois Démocrite, pas même lorsqu'il serait en droit de le combattre, sans doute parce qu'il savait bien à quel redoutable adversaire il aurait affaire. (Diogène Laërce, IX, Démocrite, paragraphe 5)[6] - [7]. »

En tout état de cause, le silence de Platon a l'endroit de Démocrite signifie certainement quelque chose, ce n'est pas anodin. D'autant que Platon n'avait pas contre pas oublié de citer les pythagoriciens, Héraclite, Parménide...

Démocrite est souvent classé arbitrairement par les exégèses contemporains parmi les présocratiques[8] du point de vue philosophique, bien qu'il soit un peu plus jeune que Socrate (469-399), et qu'il soit mort quelque trente années après lui.

Biographie

Démocrite, troisième fils d’Hégésistrate, d’Athénacrite ou de Damasippe, est né à Abdère, dans la 80e olympiade (460–457) ou, selon d’autres, dans la 77e (en 470-469). Actif vers 433 av. J.-C., il serait mort à l’âge de 103 ans (entre 366 et 356).

Il aurait été éduqué par des mages perses qui lui apprirent la théologie et l’astronomie, après que Xerxès Ier, roi des Perses, eut atteint Abdère en 480 av. J.-C.[10] puis fut le disciple de Leucippe, actif vers Cette anecdote est loin d'être clairement attestée.

Un grand voyageur

Après avoir hérité d’une forte somme d’argent de son père, il voyagea beaucoup.

Démocrite apprit la géométrie auprès des prêtres d’Égypte, et l’astrologie en Perse[11]. Il aurait également voyagé en Inde, où il aurait rencontré les gymnosophistes, en Éthiopie et en Babylonie. Il serait même allé à Athènes, rencontrant Socrate sans s'en faire connaître, par indifférence pour la gloire. Selon Diogène Laërce, le personnage inconnu des Les Rivaux (dialogue apocryphe de Platon) qui discute de philosophie avec Socrate pouvait être Démocrite. Ce passage à Athènes était néanmoins considéré déjà comme douteux dans l’Antiquité.

« De tous mes contemporains j’ai parcouru la plus grande partie de la terre, en étudiant les sujets les plus grands. J’ai vu le plus de ciels et de pays. J’ai entendu la plupart des hommes doctes, et personne encore ne m’a surpassé dans l’art de combiner les lignes et d’en démontrer les propriétés, pas mêmes les arpenteurs d’Égypte, avec qui j’ai passé 80 ans en terre étrangère. »

— Cité par (en) Clément d'Alexandrie, Stromates (lire en ligne), I, 15, 316[12].

De son côté, l'historien Diodore de Sicile dans son ouvrage historique (livre I, XCVI) mentionne aussi son voyage en Égypte, mais avec bien peu de détails et en termes vagues, ce qui n'accrédite pas vraiment un déplacement de Démocrite - pendant une longue période -, dans ce Pays prestigieux au yeux des grecs. Pour certains spécialistes universitaires la citation rapportée par Clément d'Alexandrie sur les nombreux voyages de Démocrite semblerait apocryphe.De plus dans l'antiquité, il apparaît que de nombreux auteurs ont publiés leurs œuvres plus ou moins fantaisistes sous le nom prestigieux de Démocrite (dont Bolos de Mendès l'alchimiste). Néanmoins un témoignage assez fiable, accrédite les voyages de Démocrite en Asie, notamment à Babylone. En effet le rhéteur Elien [13] rapporte que Théophraste loue Démocrite d'avoir réalisé ses voyages dans le but d’acquérir une richesse - le Savoir - bien supérieure à un projet de simples marchands phéniciens.

De retour de ses voyages, ayant dilapidé sa fortune, une disgrâce imprévue l'attendait. Ses ennemis l'accusèrent d'avoir dissipé tout son patrimoine en des voyages inutiles entrepris par une vaine curiosité. Le Philosophe parut devant le Sénat d'Abdère, et pour toute défense, il se contenta de lire les premières pages d'un Traité nommé Grand ordre du monde qu'il venait de finir. Les Juges frappèrent des mains, et lui donnèrent mille louanges ainsi qu'une récompense de 500 talents. Il vécut ensuite dans la pauvreté, et fut entretenu par Damaste, son frère.

D’autre part, selon Pline l'Ancien, (la même anecdote est attribuée à Thalès, en des termes légèrement différents), il aurait prouvé à ses concitoyens qui « dénigraient les études auxquelles il se livrait », qu’il était capable de s’enrichir, bien que cela ne l’intéressât point car selon lui, « celui qui sait jouir du peu qu'il a est toujours assez riche ». Il aurait procédé de la façon suivante : évaluant sur des considérations astrologiques une hausse du cours de l’huile, il a acheté la plupart des stocks pour les revendre à la montée des cours. Les notables auraient alors constaté tant son intelligence que son indifférence pour le gain (et/ou son honnêteté) lorsqu’il rendit la marchandise sans demander le fruit de sa spéculation[14].

Ce que l'on peut dire, c'est qu'il passa la fin de sa vie dans sa patrie Abdère (cité antique), dans sa maison en ville, ou il continuait a écrire, et faire ses recherches sur les animaux et le Hommes.

Ces éléments sont tiré des lettres apocryphes sur Démocrite et Hippocrate le célèbre médecin, écrites par des rhéteurs autour du Ier siècle après J.-C. si ces lettres sont peu fiables en raison des fantaisies rhétoriques, elles devaient néanmoins pour être crédibles, présenter des éléments notoirement connus, et crédibles sur Démocrite (lettre pseudo hippocrate II, III).

Démocrite et Protagoras

Aulu-Gelle raconte que Démocrite, se promenant un jour aux environs d'Abdère, rencontra un portefaix nommé Protagoras, qui portait une charge de bois retenue par un seul lien et placée dans un équilibre tel que sa pesanteur en était comme diminuée. Le philosophe demanda à Protagoras qui lui avait appris à mettre ainsi son fardeau en équilibre. Protagoras répondit qu'il avait trouvé lui-même ce moyen, et, pour le prouver, il défit à l'instant son fagot et le rétablit ensuite en peu de temps avec le même soin. Frappé de l'intelligence de cet homme, Démocrite lui aurait alors proposé de l'admettre au nombre de ses disciples. Protagoras aurait accepté et devint ensuite un philosophe sophiste.

Cette anecdote s'accorde toutefois mal avec les dates actuellement retenues pour Démocrite (-460, soit de 30 ans plus jeune que Protagoras), et l'hypothèse d'une relation entre Démocrite et Protagoras pourrait être elle-même une invention tardive[15]. Néanmoins le fait que ces deux personnalités se soient fréquentées parait bien plausibles (Plutarque d'ailleurs indiqua que dans ses ouvrages Démocrite citait et argumentait contre le relativisme de Protagoras)

Sciences

Théophraste a critiqué les théories dans ses ouvrages : Selon Démocrite, « le soleil repoussant et chassant l'air le condense », ce que Théophraste juge absurde[16]. Il reproche notamment à Démocrite de ne pas tout expliquer de la même manière, pas même tout ce qui rentre dans le même genre.

Un savoir encyclopédique

D’après Démétrios de Phalère[17] Démocrite, passionné de connaissances, s’enferma dans une cabane au fond de son jardin pour étudier. Il possédait une vaste culture générale en connaissant l'éthique, les mathématiques et la physique, la cosmologie et l'astrologie, la médecine, la botanique et la zoologie. Outre ses traités scientifiques, il est l'auteur de traités sur des sujets techniques : agriculture, peinture, techniques militaires. Autant de textes aujourd'hui perdus, dont il ne reste que les titres et de rares fragments.

Il semble avoir été partisan des pythagoriciens, et il admirait Pythagore (un des ouvrages qu'on lui attribue a pour titre Pythagore, ou de l’état de la sagesse). Peut-être même fut-il en rapport avec Philolaos de Crotone. Le savoir de Démocrite était donc immense. Cette polymathie le fit surnommer, par les abdéritains[18], le philosophe (sophia).

Ses dons d’observation, qui vont grossir l'image légendaire d'un Démocrite capable de déductions subtiles, fondées sur des observations qui échappent aux autres mortels et relevant plus ou moins de la magie, étonnaient ses contemporains, et plusieurs anecdotes sont rapportées à ce propos :

« On dit qu’une jeune fille accompagnait Hippocrate, et que le premier jour Démocrite lui dit : « Bonjour, vierge », et le lendemain, « Bonjour, femme ». Et en effet, la jeune fille avait perdu sa virginité pendant la nuit. »

— Diogène Laërce, Vies, IX, 42.

Une vie de reclus

Sa popularité ne rendit pas Démocrite plus sociable. Il s'appliqua au contraire davantage à l'étude ; et afin de n'être point détourné par les visites importunes et les conversations de parade, si ordinaires entre les savants, il rechercha la solitude et les ténèbres. « Rarement, dit Cicéron, quittait-il son cabinet : il vivait parmi les hommes, comme s'il n'y avait point d'hommes au monde ». Une nouvelle retraite l'attira encore, et il crut qu'il y serait mieux caché. C'étaient des sépulcres sombres, et éloignés de la ville.

Lucien de Samosate[19] dit que Démocrite était fortement persuadé que l'âme mourait avec le corps, et que tout ce qu'on raconte des spectres, des fantômes et du retour des esprits, était par conséquent une chimère. Dans ces tombeaux, Démocrite passait des semaines entières pour étudier plus tranquillement : là il ne se livrait qu'à de profondes méditations. Des jeunes gens essayèrent de lui faire peur ; ils se déguisèrent en spectres, ils prirent les masques les plus affreux, et vinrent le trouver dans sa retraite avec ce qu'ils crurent le plus capable de lui inspirer de l'effroi. Mais Démocrite ne daigna pas les regarder, et se contenta de leur dire tout en écrivant : « Cessez donc de faire les fous ».

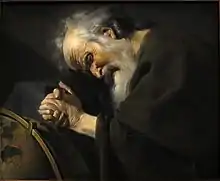

Le rire de Démocrite

Son caractère rieur devint légendaire et on l'opposa au caractère irritable d'Héraclite :

« Toute rencontre avec les hommes fournissait à Démocrite matière à rire. »

— Juvénal, Satires X vers 47.

Ainsi, Rabelais, dans le 20e chapitre du Gargantua, décrit les deux personnages Eudémon et Ponocrates en train de pleurer de rire à la suite du discours captieux du sophiste Janotus de Bragmardo : « De ce fait, ils se trouvraient représenter Démocrite héraclitisant, et Héraclite démocritisant. »

Dans l'iconographie, Démocrite est souvent représenté en train de rire car sa propension à rire de tout et à vivre isolé du monde le fit considérer comme un fou par ses compatriotes (le rire de Démocrite est cité à plusieurs reprises dans l’Éloge de la folie d’Érasme) à tel point qu'on fit venir le médecin Hippocrate pour le traiter. Au lieu d'un malade qui avait besoin de secours prévenants, il trouva un philosophe judicieux et appliqué, assis tranquillement à l'ombre sur un vert gazon. Le philosophe avait une tablette d'écriture sur ses genoux : plusieurs autres étaient répandus à sa droite et à sa gauche et comme à son habitude, il rit beaucoup en discutant avec le médecin.

« Quelle est la cause de cette joie ? Mes discours ont-ils quelque chose qui vous choque ? »

Après quelques moments de silence, le philosophe commença un discours merveilleux sur les bizarreries et les disparités du genre humain. Il fit voir que rien n'est plus comique ni plus risible que toute la vie ; qu'elle s'emploie à chercher des biens imaginaires, à former des projets qui demanderaient plusieurs vies ajoutées l'une à l'autre ; qu'elle échappe au moment même où l'on ose le plus compter sur ses forces, où l'on s'appuie davantage sur la durée, qu'elle n'est enfin qu'une illusion perpétuelle qui séduit d'autant plus vite, qui séduit d'autant plus aisément, qu'on porte avec soi-même le principe de la séduction.

« Je voudrais, continua Démocrite, que l'Univers entier se dévoilât tout d'un coup à nos yeux. Qu'y verrions-nous, que des hommes faibles, légers, inquiets, passionnés pour des bagatelles, pour des grains de sable ; que des inclinations basses et ridicules, qu'on masque du nom de vertu ; que de petits intérêts, des démêlés de famille, des négociations pleines de tromperie, dont on se félicite en secret et qu'on n'oserait produire au grand jour ; que des liaisons formées par hasard, des ressemblances de goût qui passent pour une suite de réflexions ; que des choses que notre faiblesse, notre extrême ignorance nous portent à regarder comme belles, héroïques, éclatantes, quoiqu'au fond elles ne soient dignes que de mépris ! Et après cela, nous cesserions de rire des hommes, de nous moquer de leur prétendue sagesse et de tout ce qu'ils vantent si fort. »

« Ce discours que j'ai abrégé exprès, remplit Hippocrate de surprise et d'admiration. II s'aperçut que, pour être véritablement philosophe, il fallait se convaincre en détail qu'il n'y a presque dans le monde, que des fous et des enfants. Des fous plus dignes de pitié que de colère ; des enfants qu'on doit plaindre et contre lesquels il n'est jamais permis de s'aigrir, ni de se fâcher[20]. »

Après examen, Hippocrate déclara Démocrite « sage entre les sages, seul capable d’assagir les hommes ».

On oppose souvent le rire de Démocrite aux pleurs d'Héraclite.

« Quant aux sages, Héraclite et Démocrite, ils combattaient la colère, l'un en pleurant, l'autre en riant. »

— Stobée, Florilège, III, XX, 53.

Le rire de Démocrite était un rire triste et satirique, une forme de résistance. Il rit de la folie, du ridicule et plus généralement de la bêtise des hommes. Le monde est comique pour Démocrite, tragique pour Héraclite. Démocrite se contente du monde tel qu'il est et préfère rire des défauts de la société plutôt que d'en pleurer. Il considère que le spectacle du monde est immuable et que la seule alternative à la mélancolie est l'hédonisme.

Cécité

Il devint aveugle, sans que l’on connaisse la cause exacte de sa cécité qui a pris, elle aussi, un tour légendaire :

« [...] Démocrite s’est volontairement privé de la lumière des yeux, parce qu’il estimait qu’en méditant sur les causes naturelles, ses pensées et ses réflexions auraient plus de vigueur et de justesse s’il les délivrait des entraves apportées par les charmes séducteurs de la vue. »

— Aulu-Gelle, Nuits attiques [détail des éditions] (lire en ligne), X, 17.

Tertullien précise qu'il se serait aveuglé pour échapper aux simulacres des séductions féminines. Mais ce point est nié par Plutarque[21].

Fin de vie

Il mourut vers l’âge de 90 ans, et fut enterré aux frais de l’État. Il semble s’être laissé mourir[22], en mangeant de moins en moins, pour quitter la vieillesse qui affaiblissait sa mémoire, et mourut d’épuisement. Voici une anecdote :

« On raconte que Démocrite d'Abdère prit lui-même la décision de mettre fin à ses jours en raison de sa vieillesse, et se priva de nourriture quotidienne ; c'était l'époque où avaient lieu les Thesmophories. Mais les femmes de sa maison le prièrent de ne pas mourir pendant la fête, afin de pouvoir se consacrer entièrement à sa célébration ; et après s'être laissé convaincre, il leur ordonna de lui apporter un pot rempli de miel ; il survécut ainsi un nombre de jours suffisant en se contentant de humer le miel ; après quoi, il fit enlever le miel et mourut. Démocrite aima toujours beaucoup le miel ; et à un curieux qui lui demandait comment se maintenir en bonne santé, il répondit : « Humecte de miel l'intérieur, et l'extérieur d'huile ». »

— Athénée, Deipnosophistes [détail des éditions] (lire en ligne), II, 46e.

Sa renommée était immense et suscita la jalousie. Timon de Phlionte, très critique à l’égard de presque tous les philosophes, le célèbre ainsi :

« Ô le très sage Démocrite, maître du discours,

Parleur avisé, parmi les meilleurs que j’ai lus. »

Timon dit également de lui :

« Quel sage, ce Démocrite, pasteur des paroles !

J’ai lu avant tous autres ses entretiens pleins d’esprit[23]. »

Théories scientifiques et philosophiques

Démocrite a étudié des domaines très variés au point qu'on le considère parfois comme un des premiers encyclopédistes.

Principes de la nature

Pour Démocrite, comme pour Leucippe, la nature est composée dans son ensemble de deux principes : les atomes, ἂτομα, (littéralement : « insécables », ce qui est plein) et le vide (ou néant). L’existence des atomes peut être déduite de ce principe : « Rien ne vient du néant, et rien, après avoir été détruit, n’y retourne. » Il y a ainsi toujours du plein, c'est-à-dire de l’être, et le non-être est le vide. Pour Démocrite, seuls les atomes et le vide sont réels, le reste qui apparaît aux sens n’est qu’apparence[24]. D'après Théophraste, les atomistes distinguaient deux catégories de perceptions : l'une est conforme à la réalité extérieure, l'autre lui est infidèle. À la première catégorie appartiennent les perceptions du lourd, du dur et du dense. À la deuxième appartiennent les perceptions de couleur, de son, de saveur, d'odeur et les températures.

Il existe une quantité infinie d’atomes, c’est-à-dire de réalités individuelles et irréductibles, qui circulent au hasard dans le vide et se combinent en formations plus ou moins complexes. Les atomes sont ainsi des corpuscules solides et indivisibles, séparés par des intervalles vides, et dont la taille fait qu’ils échappent à nos sens. Décrits comme lisses ou rudes, crochus, recourbés ou ronds (ils sont définis par leur forme, figure et grandeur), ils ne peuvent être affectés ou modifiés à cause de leur dureté.

Les atomes se déplacent de manière tourbillonnaire dans tout l'univers, et sont à l'origine de tous les composés (du soleil à l'âme), ce qui comprend également tous les éléments (feu, eau, air et terre). Les atomes se meuvent éternellement dans le vide infini. Ils entrent parfois en collision et rebondissent au hasard ou s'associent selon leurs formes, mais ne se confondent jamais. La génération est alors une réunion d’atomes, et la destruction, une séparation, les atomes se maintenant ensemble jusqu’à ce qu’une force plus forte vienne les disperser de l’extérieur. C’est sous l’action des atomes et du vide que les choses s’accroissent ou se désagrègent : ces mouvements constituent les modifications des choses sensibles. Ces agglomérations et ces enchevêtrements d’atomes constituent ainsi le devenir. L’être n’est donc pas un, mais est composé de corpuscules.

Le vide est le non-être dans lequel se meuvent les atomes : il y a du vide non seulement dans le monde (intervalle entre les atomes), mais en dehors de lui. Ainsi, l’être et le non-être sont tout autant réels.

Les choses formées par les atomes présentent trois sortes de différences qui les constituent :

- Le type > forme

- Le contact mutuel > ordre, arrangement

- La direction > position

Cependant, ces trois caractéristiques de l’atomisme de Démocrite nous sont parvenues par l’intermédiaire de son principal détracteur, Aristote. Dans son ouvrage Métaphysique[25], Aristote substitue aux termes initiaux de Démocrite « rhythmos, diathigè[26] et tropè »[27] les termes de « morphè, taxis et thésis » c’est-à-dire forme, ordre et position. C'est grâce à ce changement de vocabulaire donc de sens qu'Aristote peut ainsi réfuter ensuite la thèse atomiste[28] Si les atomes ont des formes différentes en restant physiquement indivisibles, ils sont divisibles au moins par la pensée, c'est-à-dire mathématiquement divisibles. Aristote objecte donc que les atomistes ne savent pas distinguer l'indivisibilité, la physique et la mathématique[29].

Selon Aristote : pour Empédocle, par l'action du ciel, la Terre reste tranquille par l'effet d'un tourbillon qui l'entoure ; pour Anaximène, Anaxagore et Démocrite, elle est une vaste et plate huche[30].

Cosmologie

Anaxarque qui professait les théories de Démocrite, croyait notamment en la pluralité des Mondes. La cosmologie du philosophe abdéritain admettait en effet une infinité de mondes. Les mondes existent dans le vide et sont en nombre infini, de différentes grandeurs et disposés de différentes manières dans l'espace : ils sont plus ou moins rapprochés, et, dans certains endroits, il y a plus ou moins de mondes. Certains de ces univers sont entièrement identiques. Ils sont engendrés et périssables, chacun étant soumis à l'évolution qui les fait naître, atteindre une acmé, puis mourir. Quand un monde meurt, d’autres se constituent autour des noyaux créés par la rencontre fortuite d'atomes voyageurs[31]. Certains sont dans des phases d'accroissement, d'autres disparaissent, ou bien encore ils entrent en collision les uns avec les autres et se détruisent. Les mondes sont ainsi gouvernés par des forces créatrices aveugles, et il n'y a pas de providence. Les causes du vieillissement, du déclin et de la disparition des mondes anciens nous sont connues par trois textes de la doxographie de Démocrite. C'est d'abord saint Hippolyte qui dit que « les mondes périssent les uns par les autres en tombant les uns sur les autres »[32]. Ensuite deux textes d'Aétius affirment que dans le système de Démocrite, certains atomes ont les dimensions de tout un cosmos[33], et que les mondes périssent du fait que les plus grands sont vainqueurs des plus petits[34]. Comme tous les corps composés dans la physique de Démocrite, les mondes rayonnent des nuages d'atomes qui peuvent rencontrer d'autres mondes plus petits et les faire périr ; il s'ensuit une pluie d'atomes hétérogènes et étrangers qui se déverse alors sur notre cosmos, et qui frappe les organismes de notre monde. C'est ce qu'on pourrait appeler la pathologie du cosmos selon Démocrite. Hostile au mythe et au merveilleux, ce philosophe a en effet émis l'hypothèse d'un agent pathogène d'origine extra-terrestre[35] pour expliquer certaines maladies rares. Car la structure des tissus organiques dans la biologie de Démocrite rend les êtres vivants très vulnérables à la projection de corpuscules supérieurs de taille à ceux dont ils sont composés[36]. C'est ainsi que les êtres vivants de notre monde finissent par être affectés des maladies étranges auxquelles Plutarque fait allusion[37] quand il prête à Démocrite ou à ses partisans une menace sous la forme de particules de provenance extra-cosmique. Par la suite, Platon, voulant éviter à son univers unique de périr, déclara son intention d'écarter de sa physique les causes qui ruinent les mondes de Démocrite[38].

Dans certains univers, on retrouve des êtres vivants (animaux, plantes), d'autres en sont privés et sont privés d'eau (d'humidité). Selon Démocrite, dans certains de ces univers, il n'y a ni soleil ni lune, et dans ceux qui en possèdent, ils sont de tailles différentes. L'univers dans son ensemble se développe jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rien englober.

Psychologie

Comme chez Diogène d'Apollonie, pour Démocrite l'âme est composée d'atomes d'air, d'où la nécessité de respirer pour régénérer l’âme en permanence et se maintenir en vie.

Biologie et physique

Démocrite expose une hypothèse de génération spontanée des espèces vivantes. Sa vision de la nature fut reprise par Épicure et inspira Lucrèce pour son ouvrage De rerum natura (De la nature).

Sur le problème de la semence (comment un individu adulte composé de diverses substances peut-il naître d'une substance apparemment homogène ?), Démocrite est probablement le premier à avancer l'idée que la semence étant extraite de toutes les parties du corps, les contient déjà toutes[39] (théorie de la préformation). Cette doctrine est admise et adoptée dans le Corpus Hippocratique[39].

Le concept d'atome de Démocrite, écrit en grec ancien « ἡ ἂτομος ἰδέα », « E atomos idea », est composé de « idée » et de « insécable » ou « indivisible ». Mais « ἂτομος », adjectif accordé en genre et en nombre, peut être traduit par « non-coupé » ou « non-sécable »[40], plutôt que par « atome » en tant que substantif du genre neutre au sens moderne. Le substantif « atome » est apparu plus tard avec le sens de « partie de matière indivisible », chez Aristote, dans le Nouveau Testament, etc. Ce sont les physiciens modernes qui ont conçu « un atome » petit, corpusculaire, et nommé ainsi parce qu'initialement supposé par erreur « insécable ». En grec moderne, le mot « το άτομο » (to atomo), substantif neutre, signifie surtout, très communément « individu, personne ».

Théorie de la connaissance

La théorie atomiste de la matière est nommément attribuée à Démocrite par Aristote dans son traité De la Génération et de la corruption[41] - [42]. À en croire Aristote, on peut, en substance, résumer son argumentation comme suit :

« Si tout corps est divisible à l'infini, de deux choses l'une : ou il ne restera rien, ou il restera quelque chose. Dans le premier cas, la division ne saurait aboutir à un néant pur et simple, car alors la matière n'aurait qu'une existence virtuelle, dans le second cas on se pose la question : que reste-t-il ? La réponse la plus logique, c'est l'existence d'éléments réels, indivisibles et insécables appelés donc atomes. »

Puisqu’il n’y a dans la nature que des atomes et du vide, les qualités sensibles sont des conventions. Les choses visibles, tout ce qui est perceptible par les sens, sont constitués de corpuscules. Par cette vision du monde, Démocrite fait figure de père de la science moderne. Il ne s'est pas lancé dans un programme de recherches, mais dans des discussions d'un niveau d'abstraction élevé, où ce qui comptait, ce n'était pas tant les données empiriques en faveur d'une théorie, que l'économie et la cohérence des arguments qui la fondent[43]. Selon G. Lloyd, « En donner une appréciation équitable est cependant un problème, dont la difficulté est aggravée par la tentation d'assimiler l'atomisme ancien aux théories modernes qui portent le même nom en dépit des différences fondamentales qui les séparent »[44].

Démocrite distingue deux formes de connaissance : la connaissance par les sens, qu'il critique et appelle bâtarde et obscure, et la connaissance par l'intellect, qu'il appelle légitime et véritable. C'est la raison qui est le critère de la connaissance légitime.

Toutes nos sensations sont des conventions c'est-à-dire des choses déterminées par nos opinions et nos affections. Sont donc vrais et intelligibles les seuls éléments dont est composée toute la nature, les atomes et le vide, i.e. quelque chose qui n’est pas sensible. La position, la forme et l’ordre ne sont alors que des accidents.

Mais il faut ajouter plusieurs considérations sur nos capacités de connaître au moyen des sens :

- nous n’avons pas connaissance de toutes nos sensations : un grand nombre reste inaperçu.

- les impressions sensibles varient selon les animaux, d’un individu à un autre, et même pour un seul individu. Mais, dans ce cas, il est impossible de savoir quelles impressions sont vraies ; toutes sont également vraies : la vérité et l’apparence sont identiques : tout ce qui apparaît à un individu et qui lui semble exister est vrai.

- Démocrite en conclut également que soit la vérité n’existe pas, soit elle nous est cachée.

- « Nous ne connaissons en réalité rien de certain, mais seulement ce qui change selon la disposition de notre corps, et selon ce qui pénètre en lui ou ce qui lui résiste. […] Il a été démontré qu’en réalité nous ne savons pas ce que chaque chose est ou n’est pas. […] Il est impossible de connaître la nature réelle de chaque chose. » (Cité par Sextus Empiricus, Contre les professeurs, VII, 135)

- « En réalité, nous ne savons rien, car la vérité est au fond du puits. »

Éthique et Anthropologie

La physique atomiste n'accepte que le vide et le plein, les hommes n'ont donc plus à craindre ni la nature ni la mort ; le matérialisme mécaniste des philosophes atomistes aurait dû, théoriquement, éliminer toute référence au divin ; exemplaire par son athéisme aux yeux du grand nombre, Démocrite a pourtant admis l’existence objective des dieux ; il est vrai que ces dieux, entités matérielles mécaniquement créées, n’ont place ni dans sa cosmologie, ni dans son anthropologie, ni dans son éthique, qui demeure conformiste et traditionnelle. Le jugement de ces dieux n’est donc plus à craindre : ils ne sont plus tout-puissants puisque matériels, ne sont pas immortels et n’exercent aucune action dans le monde[45]. Les hommes peuvent donc agir pour changer le cours des choses. Il s'ensuit un ensemble de sentences morales appelées γνῶμαι, gnômai, destinées à permettre au sage d’atteindre une existence sereine en se débarrassant des craintes (de la mort par exemple), des angoisses et autres fictions qui empêchent la tranquillité de l'âme. Dans la pensée éthique de Démocrite, en effet, une vie bonne se définit à partir d’un bien intérieur au sujet, un état d’esprit désigné en grec par la notion d’euthymie (εὐθυμία), bonne humeur, parfois traduit par tranquillité (littéralement "bon thumos" ) . Ce bien intérieur a son siège dans l’âme, la raison est apte à le préserver, et sa possession est le principe d’actions bonnes. L’éthique socratique semble ainsi préfigurée[46]. S'il existe une philosophie hédoniste chez Démocrite, elle réside dans la joie comme finalité de la morale, à quoi s'ajoute l'utilité comme critère du bien.

Démocrite élabora aussi une anthropologie sociale marquée par l’optimisme du progrès. Comme le sophiste Protagoras[47], il admit l’idée qu’il ne saurait y avoir de société si certains de ses membres étaient incapables d’observer la loi commune du respect et de la justice. Mais cette anthropologie sociale est, chez Démocrite, dépourvue de tout principe transcendantal et conçue en termes strictement humains : le juste et l’injuste y sont des valeurs purement utilitaires. La société serait donc fondée à se défendre contre toute agression externe ou interne au groupe, et à mettre à mort le méchant, comme on tue un animal nuisible[48]. C’est dans ce même esprit d’équilibre social et de cohésion du groupe que Démocrite a condamné la thésaurisation et préconisé les prêts entre particuliers : « Lorsque ceux qui possèdent osent prêter de l’argent à ceux qui n’ont pas, les aider et leur rendre service, en cela se manifestent déjà la compassion, la fin de la solitude, la constitution d’amis, la défense réciproque et la concorde entre les citoyens[49]. »

Œuvres

Selon Diogène Laërce, Thrasylle de Mendès avait composé des Prolégomènes à la lecture des livres de Démocrite[50] et avait classé l'œuvre sous la forme de treize tétralogies, de la même manière qu'avec Platon, soit 52 ouvrages. Mais, ceux-ci se sont perdus ou ont été détruits, notamment au IIIe siècle apr. J.-C. Ses pensées ainsi que quelques fragments de son œuvre nous ont été transmis par de nombreux doxographes dont Simplicius, Aristote, Diogène Laërce ou Plutarque. Les Anciens nous disent que Démocrite « avait écrit sur tout » : sur les mathématiques, il avait composé des traités remarquables, selon le témoignage d'Archimède qui donne des exemples des découvertes mathématiques de Démocrite. Il avait aussi écrit sur la biologie, en savant qui avait pratiqué la dissection, sur la physique, sur la philologie, l'histoire littéraire et la musique, et formulé son système de la nature[51]. Son œuvre sur la morale se trouve dans deux collections qui comptent plus de deux cents maximes et courts textes, citations ou extraits d’anthologies publiées après sa mort[46]. Concernant son œuvre, par recoupement de divers témoignages anciens, Démocrite était notoirement connu pour avoir écrit :

- le Grand système du Monde

- le Petit Système du Monde

- Des Choses de l'Hadès ( livres I, II et autres ? )

- Des changements de Rythmes, ou de formes physiques

- Géographie ( phénomènes produits a la surface de la terre ) et Description des Pôles ( ? )

- des Astres et de la sphère des fixes

- Ouranographie ( ou description des constellations du ciel ? )

- De la tranquillité ou du bien-être

- Causes relatives aux animaux (livres I, II, III)

- Des mots

- Tactique (et combat en armes ?)

Un ouvrage collectif écrit par 2 auteurs ?

Aristote, et son école possédait cet ouvrage. Théophraste l'attribuait d'ailleurs à Leucippe. Toute la volumineuse doxographie aristotélicienne provient ainsi d'une connaissance directe de l'ouvrage de Démocrite.

Cependant le Philosophe Stagirique quand il décrit les théories atomistes, mentionne la plupart du temps Leucippe et Démocrite conjointement, ou alternativement.

Comment comprendre cette incertitude ? Cela pourrait s'expliquer par la présence des deux noms d'auteurs dans l'ouvrage du Grand Système du Monde.

On pourrait ainsi imaginer un ouvrage collectif, initié par Leucippe de Milet, compagnon de Démocrite qui aurait disparu prématurément avant d'avoir pu achever la rédaction de cet ouvrage.

Démocrite, son ami ou disciple, se chargeant de mettre la dernière main à l'ouvrage, et citant son ami et maître a l'initiative de ces théories.

Une mort prématurée de Leucippe pourrait aussi expliquer pourquoi les commentateurs anciens ne possédaient quasiment aucun élément biographique a son égard.

Un autre élément indirect peut aussi être pris en compte :

On apprend que Démocrite avait écrit le Petit système du Monde, quand il était en encore jeune, ce qui suppose que l'ouvrage le Grand système du Monde a été conçu antérieurement.

Cela s'accorderait bien pour une théorie atomiste novatrice, et aboutie qui proviendrait à l'origine d'une personne plus avancée dans la spéculation philosophique, alors que Démocrite était encore jeune.

Cette personne à l'origine de cette théorie atomistique, peut raisonnablement être Leucippe " maître " de Démocrite.

Une théorie atomiste novatrice

Cependant d'autres auteurs ont relatés cet écrit. Tel Basile de Césarée, écrivain chrétien, qui a transmis une synthèse doxographique épurée, dans son homélie I -sur l'Hexameron[52]- :

« Recourant à des causes matérielles, les uns ont attribué l'origine du monde aux éléments du monde même;

les autres ont cru que les choses visibles sont composées de corps simples, d'atomes plus ou moins rapprochés, que de leur réunion ou de leur séparation résulte la génération ou la dissolution des êtres, que l'adhésion plus ferme et plus durable de ces mêmes atomes forme ce qu'on appelle les corps durs. »

Leucippe et Démocrite des Précurseurs de la Théorie cosmologique moderne des multi univers ?

Basile de Césarée reprend sur un ton polémiste, l'image frappante d'un jet d'eau (idée exprimée soit un tourbillon d'atomes) dans une vasque de fontaine (dans l'espace de l'univers ) qu'avait utilisé Démocrite dans le Grand Système du Monde pour justifier la création par la Nature de plusieurs mondes sur l'Hexameron Homélie III la création du firmament :

« Parmi eux [ DEMOCRITE], il en est qui supposent des cieux et des mondes à l'infini. C'est lorsque cette opinion aura été attaquée et détruite comme absurde par les philosophes [ les Platoniciens et Aristotéliciens ] qui emploient les preuves les plus imposantes, qui prétendent établir, par des démonstrations géométriques, qu'il est contraire à la nature qu'il y ait plus d'un monde; c'est alors que nous nous moquerons davantage des inepties mathématiques et savantes de ces philosophes (Démocrite sic), si, voyant que, par une seule et même cause, des bulles se forment sur l'eau en grand nombre, ils concluent après cela que la puissance créatrice ait pu donner l'être à plusieurs mondes; ces mondes dont la force et la grandeur ne diffèrent guère de ces gouttes d'eau qui s'enflent sur la surface des fontaines, [si on les compare à la puissance infinie de Dieu]. Ainsi leur raison de cette possibilité est ridicule. »

Petit système du monde

Cet ouvrage, assez célèbre dans l'Antiquité (au moins jusqu'au IIe siècle après JC ), semble avoir été une vaste synthèse décrivant la formation de la Terre, et des astres proches (soleil, lune), puis la naissance de la vie, et enfin un vaste récit du début de la civilisation humaine.

7 sources antiques nous renseignent sur ce livre :

- Lucrèce De la Nature des Choses Livre V vers 622 et suivants

- Eusèbe de Césarée préparation évangélique livre XV, chapitre 32

- Diodore de Sicile Histoire Livre I, chapitres 7-8

- Hermippe de Smyrne Astronomie fragment repris par Jean Catrarès livre II 1,4

- Jean Tzezès Scolie à Hésiode III,58

- Vitruve, Livres sur l'Architecture Livre II, chapitre 1

- Diogène d'Oenoanda Traité physique II

La création de la Terre et des astres proches suit un récit proche d' Anaxagore, comme semble être la description fournie par Diodore de Sicile.

Il est possible que sur le début du récit du monde, la version de Démocrite soit proche d'Anaxagore sur certains points. Nous savons que dans son livre Démocrite contestait certains principes philosophiques de son aîné, notamment sur la création première du monde, ainsi que sa théorie des éclipses lunaires (Diogène Laërce sur Démocrite). Création du Monde

Création du Monde

Au commencement il y eu séparation des corps physiques, puis la matière ignée plus légère fut entraînée sur la partie supérieure des Cieux lors du tourbillon universel primordial.

Un résumé de la création du Monde tiré de l'ouvrage de doxographie (stromates) du pseudo Plutarque (repris par Eusèbe de Césarée) mentionne une description mécaniste et atomique "frappante" :

"Le Monde, avec sa forme convexe, s'est formé de la façon suivante. Comme les corps insécables avaient un mouvement imprévisible et fortuit [le tourbillon atomique], qu'ils se mouvaient sans cesse et très rapidement, beaucoup de corps s'agglomérèrent, variés, de ce fait même, en forme et en grandeur. Dans ces assemblages d’atomes, les plus grands et les plus pesants de tous, occupaient le rang inférieur; tandis que ceux qui étaient petits, sphériques, polis et glissants, étant pressurés dans le conflit [mutuels] des corps, se portèrent vers les hauteurs. Lorsque la force de frappe eut cessé de les soulever, que le choc ne les conduisit plus vers le haut, et qu'ils se trouvèrent empêchés de se porter en bas, ils furent [dès lors] contraints de se diriger vers les lieux capables de les recevoir; or c'étaient ceux du pourtour [de l'espace]. [dans le même temps], le grand nombre des corps se broyaient en s'entrelaçant les uns aux autres dans ce mélange [amas], ils engendrèrent le ciel.

Faits d'une même nature, les atomes, qui, on l'a dit [ petits, polis], étaient de toute sorte [ de formes], furent repoussés vers le haut et produisirent enfin les astres. [Cependant] la quantité des corps en exhalaison frappait l'air et l'épuisait (?); devenu fluide aériforme dans son mouvement, il [cette quantité d'atomes] a enveloppé les astres, les a entraînés dans sa ronde et a maintenu dans les hauteurs leur révolution.

Après quoi [ en conclusion], les atomes du bas donnèrent naissance à la terre; ceux qui s'élevaient, au ciel, au feu, à l’air".

La matière terreuse et humide se reporta ainsi vers le bas et fut a l'origine de la création de la Terre. la chaleur fournie sur cette Terre originelle par le soleil, permit a la surface de la Terre de produire la différenciation de la matière en océan, terre et montagne.

( voir les témoignages de Pseudo Plutarque, Hermippe, Diodore de Sicile)

Naissance de la Vie

dans les endroits marécageux, des membranes humides et boueuses sous l'action du soleil se divisèrent en laissant échapper les premiers plantes et animaux.

Démocrite pour explique la première origine de la vie présuppose alors un principe de génération spontanée unique ( ensuite selon son explication la Terre étant plus mure " et fatiguée" seule le principe de reproduction entre espèce pu générer la pérennité de la Vie. À ce moment tardif le Terre ne peut plus générer spontanément que certaines plantes (Hermippe Astronomie 10). Lors de la génération originelle les principes matériels vont établir les différents règnes animaux : quand l'élément igné prédomine dans ces premiers êtres, ils génèrent les espèces volantes, ou terrestres mobiles ( tel l'Homme très mobile car prédomine en lui une âme ignée rapide, ou d'autres animaux rapide comme le lion ). Quand l'élément terreux et humide prédomine il y a formation des reptiles, Quand l'élément humide prédomine, il y a création des poissons et autres créatures marines ( Voir Diodore de Sicile Histoire I,7). toute cette différenciation permet aux animaux de se rassembler selon leur nature.

Les début de la survie et société des Hommes

Cette partie de l'ouvrage de Démocrite concernant l'Homme semble avoir été plus détaillée, précise.

les premiers Hommes étaient naïfs sans expérience ( ni de la mort, ni des techniques) , ne connaissant même pas très bien le monde, ni comment conserver leur nourriture difficilement trouvée. La seule relation sociale primitive pratiquée était l'entraide en raison de la nécessité face a une vie difficile et dangereuse. Ils se prêtaient main forte dans leur combat pour survivre face aux bêtes féroces. Ils étaient nus et luttaient ensemble pour survivre.

Subissant les orages et intempéries, les hommes eurent l'idée de se protéger le corps avec des feuilles ou des peaux, puis se réfugier dans des abris (Diogène d'Oenoanda).

Progressivement instruits par la nécessité, ils prirent l'habitude de dormir dans ces abris et grottes, et ils apprirent aussi à conserver leurs aliments. Grace à l'observation des arbres prenant feu sous l'impact de la foudre, et autres phénomènes les hommes apprirent enfin a générer le feu ( voir Vitruve Livre II,1 ). Ils purent ensuite cuire, et mieux conserver leurs aliments. l'observation des animaux leur permirent de créer des habitats plus ingénieux ( en observant les hirondelles faisant leur nids dans divers recoins)

Ils conçurent eux même avec le temps divers inventions dont les métiers a tisser. Toutes ces techniques ont été engendrées par les besoins et circonstances, aucune intervention des Dieux n'a été nécessaire ( Diogène d'Oenoanda ).

La création du langage fut progressive, est différemment sur tous les points du Globe ( expliquant la multiplicité des langues humaines ). le langage permis alors le circulation des idées, inventions ou expériences, et développa en conséquence la civilisation humaine. Selon le témoignage de Diogène d'Oenoanda; les mots ne se sont pas imposés par la seule instruction ( ou comment un seul homme pourrait instruire une multitudes de foules diverses )

Leurs vies était encore des plus simples, ignorant les rois, les magistrats, les guerres. Au départ seuls de modestes pillages entre hommes pouvaient survenir, motivés par l'entraide.

Puis progressivement plus avancée dans la réflexion, ils commencèrent a construire des outils plus élaborés, et des maisons plus sophistiquées passant de simples huttes de branchages, et feuilles, en abris de terre, ou de pierre. ( voir témoignage de Vitruve déjà cité )

Démocrite attribuait à la nécessité un puissant moteur pour développer les sociétés humaines ( voir Diodore I,8). Pr ailleurs il attribuait a l'observation des animaux un autre moteur pour les idées ingénieuses humaines.

Des choses de l'Hadès ( livres I et II )

Grâce au témoignage de Proclus ( commentaire de le République de Platon II,113-6) on sait que cet ouvrage traitait de la mort sous l'angle de le recherche. Quelques fragments conservés décrivent aussi l'attitude psychologique des Hommes face à la mort ( dans le deuxième livre ?).

Démocrite avait établi une enquête sur les gens que l'ont a cru mort, et qui ont ressuscités :

Il tenta d'expliquer ce phénomène étonnant; en décrivant une extinction de vie parfois comme un simple évanouissement, au cours duquel les liens de l’âme demeurent encore enracinés dans la région de la moelle, et dans lequel "le cœur gardait encore dans sa profondeur comme un tison de vie qui couvait", et en raison de la subsistance de ces liens [de vie profonde], le corps prêt au retour à la vie, en venait à se réanimer.

Autre partie de l'ouvrage sur les effets de l'idée de la mort sur l'action humaine

" Les insensés qui prétendent détester la vie, n'en veulent pas moins vivre par crainte de l'Hadès" (Stobée, florilège III, IV 74)

" En fuyant la mort, les Hommes se lancent à sa poursuite" (Stobée florilège III, Iv 77).

" Ensuite lorsque la vision de la mort s'impose a eux avec évidence, [elle les frappent par surprise] (..) ils se laissent cerner complètement et se condamnent nécessairement à faire feu de tout bois" ( Philodème De la mort XXXIX,9)

" la putréfaction entraîne une forte émotion, parce qu'on se représente l'image défigurée de ce qui dégage de telles odeurs, car c'est la putréfaction qui attend les ombres de ceux qui meurent avec une mine saine et florissante" (Philodème De la Mort XXIX,27)

Description des Pôles et du Globe (ou des choses a la surface de la Terre)

Il s'agissait vraisemblablement d'un Ouvrage de géographie Physique. Diodore de Sicile dans sa Bibliothèque Historique (livre a conservé un précieux fragment de cette œuvre dans la Bibliothèque Historique (Livre I, XXXIX)

« la masse de neige dans la région nordique persiste, gelée lors du solstice d'hiver, et en été les glaces fondant sous l'effet de la chaleur, il se produit une forte liquéfaction, ce qui entraîne la naissance de nombreux nuages épais dans la région supérieure de l'atmosphère, car la vapeur est entraînée vers le haut en grande quantité.Ces nuages sont poussés par les vents étésiens jusqu'à ce qu'ils heurtent des hautes montagnes en Ethiopie, et brisés avec violence par ces montagnes élevées, ils produisent de très fortes pluies qui font ensuite monter le niveau du Nil, surtout pendant la saison des vents étésiens. »

De plus le Papyrus d'Hibeb - un fragment probable du du traité de l'Eau de Théophraste - détaillent les arguments utilisés par Démocrite pour expliquer la salinité de la Mer.

À la lecture de ce texte, on voit que Démocrite avait écrit un livre de savant, plus que de philosophe. Il avait recherché à comprendre la crue du Nil par des éléments matériels, et physique sur la circulation de l'eau a la surface de la Terre.

De cette œuvre extrêmement vaste, il ne nous reste pas un seul ouvrage entier, nous avons conservé une liste des titres de ses ouvrages :

Physique

- Le Grand Diacosme (ou Grand Système du Monde). Théophraste l'attribue à Leucippe[50].

- Le Petit Diacosme (ou Petit Système du Monde)

- Description du monde

- Des Planètes

- De la Nature

- De la Nature humaine ou de la Chair (deuxième livres). Les éditeurs sont assez divisés sur le statut des livres De la Nature et De la chair, pouvant former peut-être trois traités différents[53].

- De l'Esprit

- Des Sensations. Selon Diogène, les deux traités précédents sont quelquefois regroupés sous le titre De l'Ame[54]

- Des Saveurs

- Des Couleurs

- Des Figures différentes

- De la Transformation des Figures. Les figures doivent se comprendre comme des composés et peut être des atomes, pourtant immuables[54].

- Le Fortifiant ou discours justifiant les précédents. Il s'agit de justifications critiques ou d'une théorie de la connaissance physique qui ne concernait que les ouvrages de Démocrite[54].

- Sur les simulacres ou sur la Providence

- Sur les questions de logique ou Canon, trois livres. Plusieurs manuscrits marquent à la place De la Peste[54].

- Des Choses douteuses

Les livres suivant selon Diogène sont donnés hors de la liste ordonnée[55].

- Causes célestes

- Causes de l’air

- Causes de la terre

- Causes du feu et de son contenu

- Causes des sons

- Causes des germes

- Des plantes et des fruits

- Causes des animaux, trois livres

- Causes mêlées

- De la Pierre d'aimant

Éthique

- Pythagore

- Sur la disposition d'esprit du sage

- Des Enfers

- La Tritogénie. C'est l'un des surnoms d'Athéna, signifiant « Déesse à la triple naissance »[56].

- Du Courage ou De la Vertu

- De la Corne d'abondance ou Corne d'Amalthée

- Commentaires de morale

- Sur l'égalité d'Humeur

- Du Bonheur. Diogène Laërce déclare que le livre n'est pas mentionné au catalogue car introuvable[50].

Mathématiques

- De la Différence du gnomon ou de la tangence du cercle et de la sphère

- De la Géométrie

- Questions géométriques

- Les nombres

- Des nombres et des solides irrationnels, deux livres

- Projections. Il faut comprendre des projections de solides sur un plan[55].

- La Grande année ou les règles de l'astronomie. Selon le calendrier astronomique fragmentaire de Démocrite, la Grande Année désigne une période où tous les astres se retrouvent dans la même position[55]

- Débat sur la clepsydre. Selon une conjecture, le traité aurait été une comparaison avec le temps astronomique[57].

- Description du ciel

- Description de la terre

- Description du pôle

- Description des rayons

Démocrite était réputé dans plusieurs domaines mathématiques, y compris l'astronomie. Il écrivit des ouvrages traitant des nombres, des lignes continues et des solides, tous disparus et dont seuls les titres nous sont connus[58]. Ses travaux géométriques ont pu marquer significativement leur époque, avant la parution des Éléments d'Euclide. Selon Archimède, c'est Démocrite qui a découvert que le volume d'un cône ou d'une pyramide est le tiers du volume du cylindre ou du prisme ayant la même base et la même hauteur, en considérant le cône comme un empilement de fines tranches. Eudoxe en a ensuite apporté la preuve[59].

Métier

- De la Prévision médicale

- Du Régime de vie ou Le Diététique

- Le Jugement médical

- Causes des choses qui sont de saison et de celles qui sont hors de saison

- Sur l'agriculture ou De l'arpentage

- De la Peinture

- De la tactique

- De l'emploi des armes

Aide-mémoire

Selon Diogène, ces extraits sont parfois édités séparément[57].

- Sur les écritures sacrées de Babylone

- Sur ce qu'on trouve à Méroé

- Voyage autour de l'Océan

- Sur l'histoire

- Discours chaldaïque

- Discours phrygien

- Sur la fièvre et sur les toux pathologiques

- Causes concernant les lois et coutumes. Des manuscrits divergents proposent Sur les pestilences[57]

- Problèmes concernant les informations faites à la main. Le traité concerne les remèdes ou des opérations thérapeutiques, le titre souffre d'une corruption manuscrite[57]

Postérité

À cause de son matérialisme, Démocrite fut l’un des savants les plus vilipendés de l'antiquité. Sa philosophie de l’atomisme lançait un défi fondamental à la conception téléologique du monde esquissée par Anaxagore puis développée par Platon dans le Timée et au Livre X des Lois. À court terme, cette philosophie rencontra donc l’opposition déterminée de Platon mais aussi celle d’Aristote et de leurs successeurs. À l’époque romaine, elle heurta les Stoïciens. Plus tard, du VIe au VIIIe siècle, la tradition atomiste entra en conflit avec les intérêts des lettrés chrétiens, qui la condamnèrent et firent le choix de nous transmettre l’héritage intégral des œuvres de Platon mais rien de l’œuvre non moins vaste de Démocrite[61] - [62]. La Fontaine a évoqué les railleries que la doctrine atomiste valut à Démocrite auprès du peuple, chez les Abdéritains, qui le tenaient pour fou[63]. Le peintre Camille Corot représente Démocrite et les Abdéritains dans un paysage présenté au Salon de 1841, conservé au musée des Beaux-Arts de Nantes[64].

Cependant, Démocrite fut admiré par les plus grands philosophes. Cicéron disait de lui : « Il n’est rien dont il ne traite ». Sénèque le considérait comme « le plus subtil de tous les Anciens ». Aristote, Théophraste, Tertullien, Épicure puis son compagnon Métrodore de Chio, les stoïciens Cléanthe et Sphæros du Bosphore ont tous consacré des traités entiers à discuter de son système. Ramus et plus tard Spinoza considéraient qu'on avait sous-estimé l'importance de son œuvre qui serait, selon Jean-Paul Dumont, à l'origine de l'« atomisme dogmatique des épicuriens », du « nihilisme radical » d'un Métrodore de Chio et du relativisme phénoméniste de Protagoras et Pyrrhon. À l’époque moderne, la contribution de Démocrite au développement du rationalisme en éthique fut remarquable ; selon Nietzsche, « Démocrite est le père de toutes les tendances de l'Aufklärung et du rationalisme ». Marx choisit comme sujet de sa thèse de doctorat en 1841 : Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure. Un savant moderne, le physicien J.-C. Feinberg, a établi un parallélisme élogieux entre Albert Einstein prévoyant la fission de l’atome, et Démocrite imaginant la théorie atomiste comme réalité primordiale de la matière. Car la gloire de Démocrite tient à ce que, le premier, il a utilisé le mot d’atome, et conçu la matière comme corpusculaire plutôt que continue.

Le Pseudo-Démocrite

Parmi les fragments attribués à Démocrite, certains appartiennent à un autre auteur, que les savants croient identifier avec Bolos de Mendès (200 av. J.-C.), en particulier celui qui a écrit De l’Agriculture ou le Géorgique. Ce Bolos a laissé divers écrits sur l'alchimie (et les teintures), la magie, les propriétés occultes.

« Bolos de Mendès, pythagoricien [spécialiste en sciences occultes]. Œuvres : Des questions tirées de la lecture des enquêtes qui attirent notre attention, Des prodiges et Les Drogues naturelles. Ce dernier ouvrage comprend le Traité des pierres sympathiques et antipathiques et le Traité des signes tirés du Soleil, de la Lune, de l'Ourse, de la lampe et de l'arc-en-ciel. Bolos, philosophe démocritéen. »

— Suidas, article « Bolos ».

Notes et références

- Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres [détail des éditions] (lire en ligne) X

- Pamela Gossin, Encyclopedia of Literature and Science, 2002.

- Article « La vérité sort du puits » dans :

- Platon, Timée [détail des éditions] [lire en ligne], 33 a et 81 c-d ; lire aussi la notice par Albert Rivaud, société d’édition « Les Belles Lettres », 1949, pages 85 et 110.

- Charles Mugler, « Démocrite et l’irradiation cosmique », Revue d’histoire des sciences, tome XX, 1967, p. 227-228.

- « Démocrite », sur remacle.org,

- Michel Onfray, Les Sagesses antiques, Contre-histoire de la philosophie, tome I, Grasset (2006), p. 58.

- Michel Onfray conteste cette appellation de présocratique car elle fait de Socrate la référence de base. Il préfère l'appellation « Philosophe Abdéritain ».

- Livre VIII, fable XXVI, Démocrite et les Abdéritains.

- Selon Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres [détail des éditions] (lire en ligne), IX.

- D’après Antisthène de Rhodes (Diogène Laërce, IX, 34).

- [lire en ligne]

- Elien, Histoire variée, Paris, Les Belles Lettres (la roue à livre), , 269 p. (ISBN 2-251-33911-6), livre 4,20

- Pline l'Ancien, Histoire naturelle [détail des éditions] [lire en ligne], XVIII, 48, 9.

- Mauro Bonazzi, « Protagoras d'Abdère », dans Jean-François Pradeau (dir), Les Sophistes, vol. 1, Paris, Flammarion, coll. « GF-Flammarion », 2009, 592 p. (ISBN 2-08-120713-3), p. 43-50 et 443-472.

- Sur les Sens, 53

- Diogène Laërce, IX, 36.

- Histoires diverses de Claude Élien (Claudius Aelianus), par André Dacier, lire en ligne.

- Dictionnaire des hommes illustres : Suite du premier volume, volumes 1-2 - Honoré Lacombe de Prézel - La Combe, 1758.

- Histoire critique de la philosophie où l'on traite de son origine, de ses progrès, & des diverses révolutions qui lui sont arrivées jusqu'à notre tems, Volume 2 - Deslandes (André François, M.)- Chez F. Changuion, 1756.

- Plutarque, De la curiosité, 12, 521.

- Lucrèce, III, v. 1039.

- Voir Diogène Laërce.

- John Dillon, « L’Être et les régions de l’Être » dans Le Savoir grec, Jacques Brunschwig et Geoffrey Lloyd (en), Flammarion, 1996, p. 98-99.

- Aristote, Métaphysique, A 985 b 16-17.

- Ce mot est donné comme douteux dans les dictionnaires de grec ancien.

- Rythme, contact mutuel, tournure.

- Heinz Wismann Les avatars du vide, Démocrite et les fondements de l’atomisme, Paris, Hermann, 2010, p. 28.

- G.E.R Lloyd, Une histoire de la science grecque, Paris, Seuil, coll. « Points - Sciences », , 425 p. (ISBN 2-02-017765-X), p. 200-201

- Aristote, Du Ciel, II, 3, et Platon, Phédon, 99 b.

- Charles Mugler, Deux thèmes de la cosmologie grecque, Devenir cyclique et pluralité des mondes, Paris, 1953, chapitre I et IV.

- Refutatio, I, 13, 3 ; Hermann Diels et Walther Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, 68 A, 40.

- Aétius, I, 12, 6 ; Diels et Kranz, Fragm. der Vorsokratiker, 68 A, 47.

- Aétius, II, 4, 9.

- Charles Mugler, « Démocrite et les dangers de l'irradiation cosmique », Revue d'histoire des sciences, t. XX, 1967, p. 222-223.

- Charles Mugler, « Les théories de la vie et de la conscience chez Démocrite », Revue de philologie, tome XXX, 1956, p. 231-241.

- Plutarque, Quæstiones convivales, livre VIII, chap. IX, 731 B à 733 D.

- Platon, Timée [détail des éditions] [lire en ligne], 33 a et 81 c-d.

- G.E.R Lloyd, op. cit., p.81.

- On sait que « atome » signifie « indivisible », cf. Dictionnaire grec-français Bailly (langue grecque ancienne, d’Homère à la koinè).

- Aristote, De la Génération et de la corruption, livre I, chap. 2, 9 à 19.

- David Furley, « Démocrite », dans Jacques Brunschwig et Geoffrey Lloyd (en), Le Savoir grec, Flammarion, 1996, p. 623.

- G.E.R Lloyd 1990, op. cit., p.66.

- G.E.R Lloyd 1990, op. cit., p.62.

- Louis Gernet et André Boulanger, Le Génie grec dans la religion, Albin Michel, 1970, p. 316.

- Monique Canto-Sperber, « Éthique » in : Jacques Brunschwig et Geoffrey Lloyd (en), Le Savoir grec, Flammarion, 1996, p. 137-138.

- Platon, Protagoras, 322 d.

- Édouard Will, Le Monde grec et l’Orient, le Ve siècle, PUF, 1972, p. 483-484.

- Démocrite, fragment B 255 ; François Vannier, Sagesse, richesse et pouvoir selon Démocrite In: Dialogues d'histoire ancienne, vol. 14, 1988. pp. 109-116.

- Édition Diogène Laërce 1999, p. 1082.

- André Bonnard, D’Antigone à Socrate, Union Générale d’Éditions, Le monde en 10/18, 1963, p. 81.

- Modèle {{Lien web}} : paramètre «

url» manquant. Philippe REMACLE, « Basile de Césarée œuvres traduites du grec », sur remacle.org, (consulté le ) - Édition Diogène Laërce 1999, p. 1082-1083. Les corrections sont spéculatives car il semble que le catalogue de Théophraste était corrompu lors de sa copie par Diogène..

- Édition Diogène Laërce 1999, p. 1083.

- Édition Diogène Laërce 1999, p. 1084.

- Édition Diogène Laërce 1999, p. 1082. La mythologie de cette naissance eu diverses interprétations, Démocrite en donna une dans un fragment (DK 68 B 2).

- Édition Diogène Laërce 1999, p. 1085.

- À savoir Nombres, Sur la géométrie, Sur les tangentes, Sur les irrationnels. Cf. Jean-Paul Colette, Histoire des mathématiques, Vuibert, 1973, p. 56.

- Morris Kline, Mathematical from ancient to modern times, Oxford University Press, 1972, p. 37.

- Édition Diogène Laërce 1999, p. 1085. Les théories de Démocrite sur la poésie sont plutôt proches de Platon (DK 68 B 17-18).

- David Furley, « Démocrite » in Jacques Brunschwig et Geoffrey Lloyd (en), Le Savoir grec, Flammarion, 1996, p. 622 et 630.

- André Bonnard, D’Antigone à Socrate, Union Générale d’Éditions, Le monde en 10/18, chap. III, p. 88.

- La Fontaine, Fables, Livre VIII, 26.

- Corot, Musée de Nantes

Annexes

Fragments : traduction

- Démocrite et l'atomisme ancien. Fragments et témoignages, présentation de la traduction de Maurice Solovine, revue et complétée, avec introduction, notes et dossier, Paris, Pocket, 1993, 208 p.

- Jean-Paul Dumont et al., Les Présocratiques, Gallimard, coll. « La Pléiade », Paris, 1988, p. 747-936.

- Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, Le livre de poche, coll. « La Pochothèque », .

L'étude du catalogue renvoi à celle de D. O'Brien dans DPhA II.

L'étude du catalogue renvoi à celle de D. O'Brien dans DPhA II.

Études

- Victor Brochard, Études de philosophie ancienne et moderne, Vrin, Paris, 1930

- Charles Mugler, « Démocrite et les dangers de l'irradiation cosmique », Revue d'Histoire des sciences et de leurs applications, vol. 20, no 3, , p. 221 à 228 (lire en ligne)

- Charles Mugler, « Les théories de la vie et de la conscience chez Démocrite », dans Revue de Philologie, XXX, 1956, p. 231-241.

- Charles Mugler, « L’invisibilité des atomes. À propos d’un passage d’Aristote », Revue des Études grecques, vol. 76, nos 361-363, , p. 397-403 (lire en ligne, consulté le ).

- François Vannier, « Sagesse, richesse et pouvoir selon Démocrite » In : Dialogues d'histoire ancienne, vol. 14, 1988. pp. 109-116.

Lire en ligne

Lire en ligne - (it) V.E. Alfieri, Atomos Idea, Florence, 1953

- Friedrich Nietzsche, Sur Démocrite, Métailié, Paris, 1990.

- Pierre-Marie Morel, Démocrite et la recherche des causes, Klincksieck, 1996.

- David Furley, « Démocrite », dans Jacques Brunschwig et Geoffrey Lloyd (en) (préf. Michel Serres), Le Savoir grec, Flammarion, (ISBN 208210370-6), p. 622 à 630

- Michel Onfray, Contre-histoire de la philosophie, t.1 : Les Sagesses antiques, Grasset, Paris, 2006, (ISBN 2-246-64791-6), p. 53-76.

- Jean Salem, Démocrite. Grains de poussière dans un rayon de soleil, Vrin, 1996.

- Karl Marx, Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure, 1841. 1re partie et 2e partie

- Heinz Wismann, Les Avatars du vide. Démocrite et les fondements de l'atomisme, collection « Le Bel Aujourd'hui », Hermann, 2010.

Articles universitaires sur quelques thèmes spécifiques

- Charles Mugler "Démocrite et les postulats cosmologiques du Démiurge" in Revue des Etudes Anciennes 1969 Tome 67 n°1-2 pages 50-58

Liens externes

Bases de données et dictionnaires

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (en) National Portrait Gallery

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à l'astronomie :

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :