Royaume vandale

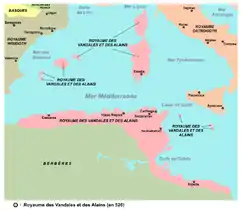

Le Royaume vandale (en latin : Regnum Vandalum) ou royaume des Vandales et des Alains (en latin : Regnum Vandalorum et Alanorum) est un royaume barbare fondé par le roi vandale Genséric en 435, qui règne sur une partie de l'Afrique du Nord-Ouest et la Méditerranée.

(la) Regnum Vandalum

| Statut | Monarchie absolue |

|---|---|

| Capitale |

Hippone (435-439[1]) Carthage (439[2]-534[3]) |

| Langue(s) |

Latin (par l'élite et le clergé) Latin vulgaire et Roman africain (par la population locale) Vandale (par les élites) Punique (par la population locale) Berbère (par la population locale et dans les zones rurales) Grec médiéval (par la population locale) |

| Religion | Arianisme (par les élites), christianisme nicéen puis chalcédonisme |

| mai 429 | Franchissement du Détroit de Gibraltar et débarquement en Maurétanie |

|---|---|

| juin 430-août 431 | Prise d'Hippone |

| 435 | Traité de fédération signé avec Rome : les Vandales se voient attribuer la Numidie septentrionale |

| 19 octobre 439 | Prise de Carthage |

| 455 | Traité avec Rome : les Vandales se voient attribuer la Proconsulaire et la Byzacène |

| 455 | Sac de Rome |

| 468 | Destruction de la flotte byzantine au cap Bon |

| 24 janvier 477 | Mort de Genséric |

| 482-484 | Persécution des Catholiques |

| 523-524 | Arrêt des persécutions contre les catholiques et rapprochement avec Byzance |

| 530 | Coup d'État de Gélimer |

| septembre 533-mars 534 | Conquête byzantine |

| mars 534 | Capture de Gélimer ; chute du royaume vandale |

| 435-477 | Genséric |

|---|---|

| 477-484 | Hunéric |

| 484-496 | Gunthamund |

| 496-523 | Thrasamund |

| 523-530 | Hildéric |

| 530–534 | Gélimer |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

En 429, les Vandales, dont le nombre est estimé à 80 000 personnes, passent d’Espagne au Maroc par bateau. Ils progressent vers l'Est, traversant les régions côtières des actuels Maroc, Algérie et Tunisie. En 435, l'Empire romain, qui règne alors sur une partie de l'Afrique du Nord, permet aux Vandales de s'installer dans les provinces de Numidie et de Maurétanie sétifienne, lorsqu'il devient clair que l'armée vandale ne peut être vaincue par les forces militaires romaines. En 439, les Vandales reprennent leur progression vers l'Est et s'emparent de Carthage, la ville la plus importante de l'Afrique romaine. Le royaume naissant conquiert ensuite les îles des Baléares, de la Sardaigne et de la Corse, alors régies par les Romains. Dans les années 460, les Romains lancent deux expéditions militaires navales infructueuses dans le but de renverser les Vandales et de reprendre l'Afrique. La conquête de l'Afrique romaine par les Vandales est un coup dur pour l'Empire romain d'Occident encerclé, l'Afrique étant une source de revenus majeure et un fournisseur de céréales (principalement de blé) pour la ville de Rome.

Bien que restés dans les mémoires principalement pour leurs persécutions envers les chrétiens nicéens en faveur de leur foi chrétienne arienne, les Vandales sont aussi des patrons du savoir. Sous leur règne, les grands projets de construction se poursuivent, les écoles prospèrent et l’Afrique accueille de nombreux écrivains et des scientifiques de la nature parmi les plus novateurs de la fin de l’Empire romain d’Occident[4].

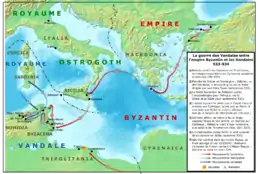

Le royaume vandale chute en 534 lorsqu'il est conquis par le général byzantin Bélisaire lors de la guerre des Vandales, et est incorporé dans l'Empire byzantin.

Histoire

Établissement

Les Vandales, dirigés par leur nouveau roi Genséric, partent de Traducta Iulia (actuelle Tarifa, en Espagne)[5] et traversent le détroit de Gibraltar en [6]. Leurs effectifs sont sujets à débat et certains historiens débattent de la validité des estimations primaires. Peter Heather estime qu'ils ont pu déployer une armée d'environ 15 000 à 20 000 hommes en se basant sur l'affirmation de l'historien byzantin Procope de Césarée selon laquelle les Vandales et les Alains auraient compté 80 000 âmes lorsqu'ils ont émigré d'Espagne vers l'Afrique du Nord[7]. D'après Procope, les Vandales s'installent en Afrique à la demande du comte Boniface, le gouverneur militaire de la région[8] - [6], néanmoins, il est probable que les Vandales aient migré en Afrique pour des raisons de stabilité face à la politique répressive des Wisigoths et aux ambitions des Suèves[9]. De même, en 422, ils ont été attaqués par une armée romaine, et ne sont pas parvenus à conclure un traité avec ceux-ci. Avançant vers l'Est, le long de la côte, les Vandales assiègent la ville fortifiée d'Hippone au printemps 430[6]. À l'intérieur, saint Augustin et ses prêtres prient pour le soulagement des envahisseurs, sachant très bien que la chute de la ville signifiait la conversion ou la mort de nombreux chrétiens romains. Le , trois mois après le début du siège, saint Augustin (âgé de 75 ans) meurt[10], peut-être de faim, car les champs de blé à l'extérieur de la ville sont inactifs et non récoltés. Après 14 mois de siège, la faim, et les maladies ravagent à la fois les habitants de la ville, et les Vandales à l'extérieur des murs de la ville, et la ville se rend finalement aux Vandales, qui en font leur première capitale[4].

Un traité de paix est finalement signé entre l'empereur Valentinien III et Genséric le , donnant aux Vandales le contrôle de la Numidie côtière, et des parties de la Maurétanie. Genséric romp le traité en 439 en envahissant la province d'Afrique proconsulaire et il prend Carthage[11] le de la même année. La ville est prise sans combat même si selon Yves Modéran les Vandales firent face à une forte résistance suivit d'un massacre et d'actes de répression[12] ; d'après Salvien, au moment où les Vandales pénètrent dans la ville la plupart des habitants assistent encore au théâtre et aux courses à l'hippodrome[13]. Genséric en fait sa capitale et détruit les murailles des cités sous son contrôle pour éviter toute guerre de siège[14], et se proclame Rex Wandalorum et Alanorum (Roi des Vandales et des Alains)[15]. Très rapidement il entreprend la conquête des îles du bassin occidental de la méditerranée. Il va notamment, en 440, faire débarquer sa flotte en Sicile mais il en est chassé par l'armada de Théodose II en 441. Le royaume finira par inclure la Sardaigne, la Corse, Malte et les îles Baléares en plus des possessions africaines (Proconsulaire,Byzacène, une partie de la numidie, gétulie, tripolitaine et l'Abaritana[16] qui pourrait correspondre à l'actuel Aurès), ce qui en fait l'un des états méditerranéens les plus puissants de son époque.

L'historien Averil Cameron suggère que la nouvelle autorité vandale n'a peut-être pas été indésirable pour la population de l'Afrique, car les anciens propriétaires étaient généralement impopulaires[17].

L'impression donnée par des sources telles que Victor de Vita, Quodvultdeus et Fulgence de Ruspe est que la prise de contrôle de Carthage et de l'Afrique romaine par les Vandales a provoqué des destructions répandues. Cependant, des recherches archéologiques récentes contestent cette affirmation. Bien que l'Odéon de Carthage ait été détruit, le tracé de la rue est resté le même et certains bâtiments publics ont été rénovés. Le centre politique de Carthage était la colline de Byrsa. De nouveaux centres industriels apparaissent dans les villes au cours de cette période[18]. L'historien Andy Merrills use des grandes quantités de sigillées claires africaines découvertes à travers la Méditerranée datant de la période vandale en Afrique pour réfuter l'hypothèse que la domination vandale de l'Afrique était une période d'instabilité économique[19]. Lorsque les Vandales attaquent la Sicile en 440, l'Empire romain d'Occident est trop préoccupé par la guerre en Gaule pour réagir. L'empereur byzantin Théodose II envoie une expédition pour traiter avec les Vandales en 441, mais il progresse seulement jusqu'en Sicile. L'Empire d'Occident, sous Valentinien III, assure la paix avec les Vandales en 442[20]. Par ces traités, les Vandales annexent la Byzacène, la Tripolitaine, une partie de la Numidie, et confirme leur contrôle sur l'Afrique proconsulaire[21].

Commerce des céréales

Les historiens depuis Edward Gibbon voient dans la prise de la province d'Afrique par les Vandales et Alains le « coup de grâce »[22] et le « plus grand coup »[23] infligé à l'Empire romain d'Occident dans sa lutte pour la survie. En effet, les empereurs Honorius et Théodose II finiront même par reconnaître en 411 que l'Afrique est ce qui constituait alors la majeure partie de l'Empire d'occident (latin : africam, hoc est regni nostri maximam partem[24]. Avant l'arrivée des Vandales, l'Afrique est prospère et pacifique, ne nécessitant pour sa défense qu'un faible pourcentage des forces militaires de l'Empire romain et constituant une source économique importante pour l'Empire et de grain pour la ville de Rome[23]. Le savant Flavius Josèphe au ier siècle déclare que la province d'Afrique alimente Rome pendant huit mois de l'année, les quatre autres mois de grain nécessaire venant d'Égypte[25] - [26].

Les besoins des Romains en céréales provenant d'Afrique peut avoir diminué d'ici le ve siècle, en raison de la réduction de la population de la ville de Rome et du nombre décroissant de soldats romains. De plus, le traité conclu entre Rome et les Vandales en 442 semble assurer la poursuite des expéditions de céréales[27]. Cependant, ce traité, en termes de cessation des hostilités entre Rome et les Vandales, est respecté plus par la violation que par le respect, et les Romains accordent une grande priorité à la récupération de l’Afrique et à la reprise du contrôle des céréales du royaume vandale[28].

Sac de Rome

Au cours des 35 années suivantes, avec une grande flotte, Genséric pille les côtes des empires romains d'Occident et d'Orient. Cependant, après la mort d'Attila le Hun, les Romains peuvent se permettre de retourner leur attention sur les Vandales qui contrôlent certaines des terres les plus riches de leur ancien empire.

Dans un effort pour amener les Vandales dans le giron de l'Empire, Valentinien III offre la main de sa fille en mariage au fils de Genséric. Cependant, avant que ce traité puisse être mis en œuvre, la politique joue de nouveau un rôle crucial dans les erreurs de Rome. L'usurpateur Pétrone Maxime tue Valentinien III dans le but de contrôler l'Empire. La diplomatie entre les deux factions s'effondre et en 455, à la suite d'une lettre de l'impératrice Licinia Eudoxia suppliant le fils de Genséric de la sauver, les Vandales renforcés d'auxiliaires maures prennent Rome, avec l'impératrice Licinia Eudoxia et ses filles Eudocia et Placidia.

Le chroniqueur Prosper d'Aquitaine[29] offre le seul rapport du Ve siècle. Le , le pape Léon le Grand reçoit Genséric et l'implore de s'abstenir de meurtre et de destruction par le feu, et de se contenter du pillage. Les Vandales partent avec d'innombrables objets de valeur, y compris le butin du Temple de Jérusalem, apporté à Rome par l'empereur Titus. Eudoxia et ses filles Placidia et Eudocia sont emmenées en Afrique[21].

Années suivantes

À la suite du sac vandale de Rome et de la piraterie en Méditerranée, il devient important pour l'Empire romain de détruire le royaume vandale. En 460, l'empereur romain d'Occident Majorien essaye d'envahir le royaume vandale, mais il est vaincu à la bataille de Carthagène, dans l'actuelle Espagne. En 468, les empires d'Occident et d'Orient tentent à nouveau de conquérir le royaume, avec une armée de plus de 100 000 hommes ; lors de la bataille du cap Bon, en Tunisie moderne, les Vandales sortent vainqueur du conflit en incendiant la flotte d'Occident et une partie de celle d'Orient, grâce à l'utilisation de brûlots[20]. À la suite de l'attaque, les Vandales tentent d'envahir le Péloponnèse, mais sont repoussés par les Maniotes à Kenipolis, avec de lourdes pertes[30]. En représailles, les Vandales prennent 500 otages à Zakynthos, les taillent en pièce et jettent les morceaux de leurs cadavres par-dessus bord en route vers Carthage[30]. Dans les années 470, les Romains abandonnent leur politique de guerre contre les Vandales. Le général germanique Ricimer parvient à un traité avec les Vandales[20], et en 476, Genséric conclut une « paix perpétuelle » avec Zénon. Les relations entre les deux États supposent une apparente normalité[31]. À partir de 477, les Vandales produisent leur propre monnaie. Elle est limitée aux pièces en bronze et en argent à faible dénomination. Bien que l'argent impérial à faible valeur nominale ait été remplacé, la haute dénomination ne l'était pas, ce qui prouve, selon les termes de Merrills, « la réticence à usurper la prérogative impériale »[32].

Genséric meurt le , à l'âge de 88 ans. Selon la loi de succession qu'il a promulgué, le plus vieil homme de la maison royale doit lui succéder. Il est ainsi remplacé par son fils Hunéric, qui tolère d'abord les chrétiens nicéens, à cause de sa peur de Constantinople, mais qui après 482 commence à les persécuter avec les manichéens[33].

Gunthamund, son cousin et successeur, cherche à conclure une paix interne avec les chrétiens nicéens, et cesse les persécutions une fois de plus. Extérieurement, le pouvoir vandale a diminué depuis la mort de Genséric, et Gunthamund perd une grande partie de la Sicile aux Ostrogoths de Théodoric, et doit résister à la pression croissante des indigènes berbères.

Le successeur de Gunthamund, Thrasamund, en raison de son fanatisme religieux, est hostile aux chrétiens nicéens, mais se contente de persécutions sans effusion de sang[33].

Conquête par l'Empire byzantin

Le successeur de Thrasamund, Hildéric, est le roi vandale le plus tolérant envers l'Église chrétienne trinitaire. Il lui accorde la liberté religieuse ; par conséquent, les synodes catholiques se tiennent de nouveau en Afrique. Cependant, il a peu d'intérêt pour la guerre, et laisse les clés des affaires militaires à un membre de la famille, Hoamer. Lorsque Hoamer subit une lourde défaite contre les Berbères en Byzacène, la faction arienne de la famille royale mène une révolte et son cousin Gélimer devient roi. Hildéric, Hoamer et leurs proches sont jetés en prison. Hildéric est déposé et assassiné en 533[34].

L'empereur byzantin Justinien déclare la guerre, avec l'intention ouverte de restaurer Hildéric au trône des Vandales. Tandis qu'une expédition est en route, une grande partie de l'armée et de la marine vandale est conduite par Tzazo, le frère de Gélimer, en Sardaigne pour faire face à une rébellion du noble gothique Godas. En conséquence, les armées de l'Empire byzantin commandées par Bélisaire débarquent en Afrique sans faire face à une force d'opposition, à 16 km de Carthage. Gélimer rassemble rapidement une armée et se prépare à l'affrontement[35]. Il part à la rencontre de Bélisaire à l'Ad Decimum, et planifie l'encerclement de la force byzantine. Sur le chemin, il ordonne à son frère Ammatas de sortir de Carthage et s'opposer frontalement aux Byzantins, et à son neveu Gibamund de se détacher et se porter sur leur gauche, Gélimer qui est derrière l'armée byzantine doit finalement les prendre à revers. Toutefois, ce plan est un échec en raison d'un manque de coordination des deux généraux vandales, qui sont battus et tués séparément. Gélimer qui n'est pas au courant de la situation, attaque et met en déroute une troupe byzantine, qu'il poursuit. Néanmoins, à la vue du cadavre de son frère, tombé plus tôt, il perd son bon sens et arrête la poursuite se trouvant incapable de donner l'ordre qui aurait pu permettre l'écrasement de la force byzantine. Bélisaire en profite pour regrouper ses forces et contre-attaquer. Les Vandales en désordre et pris au dépourvu subissent d'importantes pertes et doivent se retirer. Deux jours plus tard, les portes de Carthage s'ouvrent à Bélisaire, qui prend la ville sans combat[36].

Le , Gélimer et Bélisaire s'affrontent de nouveau à la bataille de Tricaméron, à environ 32 km de Carthage. Cette bataille est bien plus disputée que celle d'Ad Decimum, les Vandales parviennent à repousser successivement deux assauts byzantins, mais se retirent au bout du troisième assaut, cette fois ci, quand le frère de Gélimer, Tzazo, tombe au combat. Les Vandales sont vaincus et Gélimer se retire au mont Pappua, près d'Hippone. Bélisaire s'avance rapidement vers lui, et en hiver 533, il est assiégé dans la montagne. Mis sous blocus par le général Fara, il se rend finalement aux Byzantins en , mettant fin au royaume des Vandales.

Le territoire des Vandales en Afrique (qui est maintenant le Nord de la Tunisie et l'Est de l'Algérie) devient une province byzantine, d'où les Vandales sont expulsés. Beaucoup de Vandales rejoignent Saldae (qu'on appelle aujourd'hui Béjaïa, au nord de l'Algérie) où ils s'intègrent aux Berbères. Beaucoup d'autres entrent dans le service impérial, ou fuient vers les deux royaumes gothiques (le royaume ostrogoth et le royaume wisigoth), et quelques femmes vandales se marient avec des soldats byzantins installés dans le Nord de l'Algérie et en Tunisie. Les meilleurs guerriers vandales sont formés en cinq régiments de cavalerie, connus sous le nom de Vandali Iustiniani, et postés sur la frontière perse. Certains entrent dans le service privé de Bélisaire[37]. Gélimer lui-même est honorablement traité et reçoit de grands domaines en Galatie où il fait sa retraite. Le grade de patricien lui est également proposé, mais il le refuse, parce qu'il n'est pas disposé à changer sa foi arienne[33]. Selon les mots de l'historien Roger Collins : « Les Vandales restants furent ensuite renvoyés à Constantinople pour être absorbés dans l'armée impériale et, en tant qu'unité ethnique distincte, ils disparurent »[35].

Religion

Sur le plan de la religion, les Vandales continuent à être adeptes de l'arianisme, forme de christianisme considérée comme une « hérésie » par les trinitaires ou nicéens. Cela ne facilite pas les relations entre les Romains d'Afrique, c'est-à-dire les notables locaux majoritairement trinitaires, et leurs nouveaux maîtres. Les rois Genséric et Hunéric persécutent les trinitaires ou nicéens qui s'opposent à leur pouvoir, en bannissent certains[38], et, pour mettre fin à l'opposition systématique des évêques (sacerdotes), placent certains d'entre eux en résidence surveillée dans le sud tunisien (Gafsa). Cet exil est longuement décrit par Victor de Vita qui devait y accompagner ses coreligionnaires à Sicca Veneria et à Lares (en), puis dans le désert du Hodna[39]. En revanche, les Berbères trinitaires ont peu de problèmes avec les Vandales dès lors qu'ils paient l'impôt, comme au temps de l'administration romaine.

De nouvelles églises sont alors construites, y compris pour le culte chrétien berbère. Certes, les souverains exécutent leurs opposants religieux, les condamnent aux travaux forcés dans les mines de Sicile, de Sardaigne et de Corse, tout comme le faisaient les Romains avant eux et Hunéric, fervent arien, s'est particulièrement distingué dans la mise au pas des opposants berbères trinitaires. Cependant, dès 494, Gunthamund, à la demande d'Eugène de Carthage, rouvre les églises et rappelle d'exil les évêques trinitaires. Cependant, les seuls témoignages anciens disponibles sur les Vandales émanent de chroniqueurs trinitaires, tel le berbère Victor de Vita, Quodvultdeus de Carthage, Procope de Césarée ou Prosper d'Aquitaine.

Aucun texte ne signale ainsi chez Genséric et ses successeurs un souci de prosélytisme arien auprès de leurs alliés berbères[note 1].

Culture

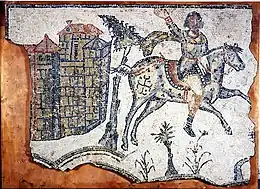

En 442, après la révolte avortée des optimates vandales, une nouvelle aristocratie se met en place à la tête du royaume, aristocratie de dignitaires et de fonctionnaires qui emprunte beaucoup à l'ancienne administration romaine. Au demeurant, l'administration vandale applique la fiscalité et le droit romains et comprend nombre d'administrateurs romains de haut rang, comme les veredarii (messagers royaux). Les institutions curiales continuent à fonctionner, comme peut l'attester la présence de flamines vandales comme Flavius Geminius Catullinus, propriétaire des terres mentionnées dans les tablettes dites Albertini, qualifié de flamen perpetuus. Toutefois, on ignore quels étaient leurs buts et leurs fonctions. La nouvelle aristocratie vandale adopte progressivement la langue latine et, dès le règne de Genséric, le style de vie des dignitaires berbères romanisés. L'équipement des domi atteste son opulence, comme l'illustre l’étude d'Yvon Thébert sur les thermes de Sidi Ghrib (région de Carthage). L'archéologie le confirme par l'invention de sépultures à inhumation offrant des objets attribuables à une culture germanique orientale (plaques et boucles de ceinture en métal cloisonné, fibules en arbalète, etc.) mais aussi des bijoux et du mobilier méditerranéens (bagues, bracelets, colliers et poteries).

L'apport des Vandales en Afrique a longtemps été évalué comme très faible, constat établi au regard de la faiblesse des témoignages archéologiques et qui repose sur le fait que les Vandales s'installent dans un environnement déjà aménagé par les Berbères et les Romains. Les Vandales ont été séduits par la splendeur et le faste de la vie des Romains et des riches Berbères romanisés dont ils ont vite adopté la façon de vivre[40].

Les Vandales ont enterré leurs morts avec très peu, voire aucun objet, ce qui échappe à toute analyse, tout comme l'extrême rareté de témoignages archéologiques attribuables aux Vandales en milieu rural. Les tombes étaient généralement situées dans des nécropoles suburbaines, dans des églises, comme à Haïdra ou Tébessa, et permettent de confirmer une certaine acculturation, voire un phénomène de romanisation des élites. Ces dernières ont pu être promptes à adopter un style de vie urbain à l'instar, par exemple, des Ostrogoths en Italie ou des Wisigoths en Espagne au VIIe siècle. Une mosaïque retrouvée à Tébessa présente un enfant vandale portant des vêtements romains. Même si ces témoignages ne valent que pour l'aspect matériel de la vie des habitants de cette époque et peuvent aussi s'expliquer par la faiblesse numérique des envahisseurs immergés dans un milieu étranger à leur culture et leur mode de vie d'origine. C'est pourquoi rien ne semble aujourd'hui démontrer que la période vandale a marqué la fin de la civilisation urbaine en Afrique, bien au contraire, comme le soulignent les travaux de Claude Lepelley.

Malgré des conflits avec les élites locales, les Vandales ne détruisent pas la culture romaine : en témoignent les tablettes Albertini, recueillies en 1928 à une centaine de kilomètres au sud de Tebassa, en Algérie. Cette série d’actes notariés établis entre 493 et 496 sont rédigées selon les formules du droit romain, dans un latin mêlé de mots berbères et emploient les unités monétaires romaines. Les parties et les témoins qui savent signer le font en latin, et certains portent des titres romains : magister, flamine perpétuel, presbyter[41].

Établis principalement dans les villes, les Vandales se romanisent et perdent peu à peu leurs qualités guerrières. L'historien français André Piganiol dit à ce sujet :

« Commodément installés dans des demeures plus ou moins luxueuses mais toujours confortables, [les Vandales] commencent à prendre goût aux plaisirs d'une vie facile. La guerre les attire de moins en moins. Le recrutement de l'armée en souffre. Il se produit un phénomène analogue à celui qui fut si funeste aux Romains du Bas-Empire : des indigènes viennent remplacer les Vandales dans les formations militaires. Tant qu'il s'agissait d'expéditions […] pour amasser du butin, la différence ne se faisait pas beaucoup sentir. Mais le jour où il a fallu avoir affaire à une armée régulière et disciplinée, la défaite ne put être évitée, et c'est ainsi que, cinquante-trois ans après la mort de Genséric, le royaume des Vandales devint la proie de l'Empire byzantin[42]. ».

« Les Vandales sont de tous les peuples que nous connaissons, ceux qui mènent la vie la plus délicate […] depuis qu'ils s'étaient emparés de l'Afrique, ils s'étaient accoutumés à l'usage journalier des bains, et à des festins où la terre et la mer fournissaient à l'envi ce qu'elles produisaient de plus exquis. L'or brillait sur leurs parures et sur leurs robes de soie, flottantes comme celles des aèdes. Ils employaient presque toutes leurs journées en spectacles, en jeux du cirque, en frivoles amusements, et surtout à la chasse, qu'ils aimaient avec passion. Des danseurs, des comédiens des pantomimes enivraient leurs yeux et leurs oreilles de toutes les jouissances que procurent aux hommes des spectacles variés et d'harmonieux concerts. La plupart d'entre eux habitaient des maisons de plaisance, entourées de vergers fertiles et abondamment arrosées. Ils se donnaient de fréquents repas, et l'amour était la principale occupation de leur vie. »

— Procope de Césarée, Histoire de la guerre contre les Vandales, Livre II, chapitre VI, 2.

Administration

L'administration du royaume vandale ressemble beaucoup à l'administration provinciale romaine d'Afrique. Alors qu'il était composé de personnels Africains locaux, le système monétaire et fiscal était une adaptation créative des modèles romains et qui étaient similaires à ceux administrés par les Romains. Les troupes vandales ont également été façonnées de la même manière que le modèle romain. Le pouvoir et la richesse dans l'État vandale étaient dirigés par une aristocratie militaire propriétaire terrienne et l'élite politique a remplacé et exproprié l'aristocratie sénatoriale largement absente. Parmi les autres principales sources de revenus, citons sa prise de contrôle de la principale région d'exportation de céréales et de pétrole des Romains, qui était jusqu'alors la source de nourriture de la grande ville de Rome. La richesse accumulée par les chefs vandales a été dépensée dans de luxueuses maisons de ville et des édifices religieux, selon des sources littéraires et archéologiques[43].

Relations avec les Berbères

Les Berbères ne représentent aucun problème politique pour les Vandales sauf dans les cinquante dernières années de leur domination en Afrique. Il n’est ainsi jamais question d’eux au moment de la conquête proprement dite, de 429 à 439, ce qui forme un contraste saisissant avec la reconquête byzantine, où moins de deux mois après le débarquement de Caput Vada, une ambassade de toutes les tribus rencontra le général byzantin Bélisaire. Ce silence n’est certainement pas dû au hasard : il confirme simplement la tranquillité des Berbères de l’intérieur constatée au IVe et au début du Ve siècle[44].

L'historien byzantin Procope de Césarée mentionne les Berbères pour la première fois qu’en 455, après l’expédition lancée sur Rome par Genséric, allié à ceux-ci : « A cette époque, Genséric, qui, après la mort de Valentinien, s’était adjoint le concours des Maures, envahit chaque année, au début du printemps, la Sicile et l’Italie »[45].

La participation des Berbères au sac de Rome de 455 est mentionné par plusieurs sources qui font aussi intervenir les tribus pour la première fois à cette occasion dans l’histoire vandale. Ainsi les « Fasti Vindobonenses posteriores : Mauri Romam venerunt et pugnaverunt cum Wandalis »[46] ; et de même Paul Diacre : « continuo advectus ex Africa navibus adest Geisericus cum validissimo suæ gentis exercitu fultus insuper præsidio Maurorum »[47].

L'historien romain Victor de Vita, décrit le partage du butin qui suivit, une fois les pillards rentrés en Afrique : « Quand cette multitude de prisonniers atteignit le rivage africain, les Vandales et les Maures se les partagèrent, et, selon la coutume des barbares, ils séparèrent les maris des épouses, et les enfants de leurs parents »[48]. L’opération dut paraître fructueuse puisque la collaboration ainsi établie se renouvela dans les années suivantes aux dépens, comme l’indique Procope, d’autres régions d’Italie et de Sicile[49]. L'historien lombard Paul Diacre cite à cette occasion une expédition terrible sur la Campanie (« relicta itaque urbe [Rome], per Campaniam sese Wandali Maurique effundentes cuncta ferro flammisque consumunt… »[50]), qui entraîna notamment la mise à sac de Capoue, Nole, et Naples. Vers 461, après la mort de l'empereur romain Majorien, les attaques se poursuivirent encore aux dires de l'historien grec Priscus : « Comme Genséric ne respectait plus le traité qu’il avait fait avec Majorien, il envoya une troupe de Vandales et de Maures ravager l’Italie et la Sicile… »[51].

Une seule source prétend nous donner des informations sur leur identité, très peu fiable. Dans un extrait de son Panégyrique de Majorien, daté de , l'historien romain Sidoine Apollinaire fait en effet parler l’Afrique, soumise à Genséric :

« Contre moi, il arme maintenant pour l’aider mes propres enfants ; depuis tant d’années captive, je suis déchirée à son gré par la valeur des miens ; féconde en mes propres tourments, j’enfante mes bourreaux. Il n’accomplit rien par ses seules armes : c’est par les Gétules, les Numides, les Garamantes, les Autololes, l’Arzuge, le Marmaride, le Psylle, le Nasamon qu’il se fait craindre, tout lâche qu’il est… »

— Sidoine Apollinaire, Carmen V[52]

Cette liste, manifestement anachronique par sa mention des Nasamons, des Psylles, et des Autololes, est inspirée par Lucain, Silius Italicus et Claudien[53], et ne vise qu’à suggérer une participation, de tous les Berbères aux guerres de Genséric, du sud marocain, à la Marmarique.

D'après Victor de Vita, tout chrétien catholique, défiant l'autorité vandale était envoyé en exil chez les « Maures », comme le catholique Martinianus, envoyé chez le roi berbère Capsur (ou Capsus)[54]. L’événement apparaît dans l’Histoire de la persécution vandale juste après la mort de l’évêque Deogratias de Carthage (457) et pourrait donc se situer vers 460. Martinianus et ses compagnons étaient des esclaves d’un haut fonctionnaire vandale qui avaient voulu se faire moines et avaient gagné pour cela un monastère à Thabraca. Repris, ils avaient été déportés sur ordre de Genséric « chez un roi maure païen dont le nom était Capsur », qui habitait « une partie du désert nommée Caprapicti »[55]. Mais là, très vite, les exilés, effrayés par les « sacrifices sacrilèges » des païens, commencèrent à prêcher la parole du Christ, et bientôt ils se mirent à convertir les Berbères[56], avec un tel succès qu’il leur fallut faire appel à l’évêque d’une cité romaine, loin au-delà du désert, pour obtenir un prêtre et des diacres. Alors, dit Victor, « Capsur rapporta ce qui arrivait à Genséric (hoc Geiserico relatione sua nuntiat Capsur) », et celui-ci « ordonna (iubet) » que les serviteurs de Dieu subissent le martyre, ce qui advint effectivement[57].

Référencement

Notes

- Le seul cas attesté de mission arienne chez les Berbères est plus tardif et se situe vraisemblablement au Maroc : c’est l’aventure de l’évêque wisigoth arien Sunna vers 590, rapporté dans la Vie des Pères d’Emerita, XVIII, 42, dans Acta Sanctorum, Nov., t. 1 (= tome 62), Paris, 1887, p. 336 : « Tunc deinde navigans Mauritaniæ regionis contigit litus atque in eadem provincia aliquandiu commea tus, multos perfidia impii dogmatis maculavit… »

Références

- Miles et Merrills 2007, p. 60.

- (en) Greg Woolf, The Cambridge Illustrated History of the Roman World, Cambridge University Press, , 384 p. (ISBN 978-0-521-82775-1, lire en ligne), p. 223

- Merrills et Miles 2007, p. 3.

- (en) Andrew Merrills et Richard Miles, The Vandals, Blackwell Publishing, , p. 60.

- Jean-Marie Lassère, Africa quasi Roma, Paris, CNRS EDITIONS, 778 p. (ISBN 978-2-271-07673-1), p. 655

- Collins 2000, p. 124.

- Procope, Guerres des Vandales, 3.5.18-19.

- The Wars of Justinian, Procope, 3.5.23–24.

- Jean-Marie Lassère, Africa quasi Roma, Paris, CNRS EDITIONS, 778 p. (ISBN 978-2-271-07673-1), p. 654

- (en) Eugène Portalié, Life of St. Augustine of Hippo, The Catholic Encyclopedia, vol. 2, New York, Robert Appleton Company, .

- Collins 2000, p. 124-125.

- Yves Modéran, Les Vandales et la chute de Carthage,

- De Gub. Dei, VII, 15-16

- Procope, Vand.,I,5, 8-9, cf.. 15, 9 : Aed., VI, 5.

- CIL, VIII, 17412

- Victor de Vita, Hist. Pers., I, 13.

- Cameron 2000, p. 553-534.

- Merrills 2004, p. 10.

- Merrills 2004, p. 11.

- Collins 2000, p. 125.

- Cameron 2000, p. 553.

- Linn 2012, p. note 2, p. 298 et note 3, p. 298.

- Goldsworthy 2009, p. 358.

- conférence de 411, Gesta, I, 4, 10-11

- (en) G. E. Rickman, « The Grain Trade under the Roman Empire », Memoirs of the American Academy in Rome, vol. 36, , p. 261-275 (DOI 10.2307/4238709, lire en ligne, consulté le )

- Heather 2007, p. 275-276.

- Linn 2012, p. 298-299, 317-321.

- Goldsworthy 2009, p. 358-359.

- Le compte rendu de l'événement par Prosper, a été suivi par son continuateur, au VIe siècle, Victor de Tunnuna, un grand admirateur de Léon, tout à fait disposé à ajuster une date ou plier un point (Steven Muhlberger, « Prosper's Epitoma Chronicon: was there an edition of 443? », Classical Philology vol. 81 no 3, juillet 1986, p. 240-244).

- (en) P. A. L. Greenhalgh et Edward Eliopoulos, Deep Into Mani : Journey to the Southern Tip of Greece, Faber & Faber, , 171 p. (ISBN 978-0-571-13523-3, lire en ligne), p. 21.

- (en) John Bagnell Bury, History of the later Roman empire from the death of Theodosius I. to the death of Justinian : (A. D. 395 to A. D. 565), Macmillan and co., limited, (lire en ligne), p. 125.

- Merrills 2004, p. 11-12.

- (en) Klemens Löffler, « Vandals », Catholic Encyclopedia (1913), vol. 15, (lire en ligne, consulté le ).

- Bury 1923, p. 131.

- Collins 2000, p. 126.

- Bury 1923, p. 133-135.

- Bury 1923, p. 124-150.

- En 440, Quodvultdeus, évêque de Carthage, est envoyé en exil à Naples et le siège de Carthage reste vacant pendant quatorze ans.

- Victor de Vita, Histoire de la persécution vandale, II, p. 27-28.

- Tatiana Benfoughal, Bijoux et bijoutiers de l'Aurès, Algérie : traditions & innovations, Université du Michigan, CNRS Editions, , 252 p., p. 51.

- Ymouna Beghdadi et Musée départemental Arles antique, Algérie antique : catalogue de l'exposition, 26 avril au 17 août 2003, Musée de l'Arles et de la Provence antiques, dl 2003 (ISBN 2-9516385-4-X et 978-2-9516385-4-9, OCLC 491227281, lire en ligne)

- André Piganiol, Ve siècle, les événements : le sac de Rome, Paris, Albin Michel, coll. « Le Mémorial des Siècles », , p. 53.

- (en) Chris Wickham, The Inheritance of Rome: A History of Europe from 400 to 1000, Penguin UK, (ISBN 978-0-14-190853-3, lire en ligne), chap. 4

- Yves Modéran, La mutation des Maures de l’intérieur à l’époque vandale, Publications de l’École française de Rome, (lire en ligne), chap. 11, p. 541-561.

- Procope, Guerre vandale, I, 5, 22.

- Éd. Mommsen, dans Chronica minora, MGH, a.a., t. IX, p. 304.

- Paul Diacre, Historia Romana, XIV, 16 (éd. Droysen, MGH, a.a., t. 2, p. 206).

- Victor de Vita, I, 25 : « Quæ dum multitudo captivitatis Africanum attingeret litus, dividentes Wandali et Mauri ingentem populi quantitatem, ut moris est barbaris, mariti ab uxoribus, liberi a parentibus separabantur ».

- Procope, Guerre vandale, I, 5, 22 : « À cette époque-là, Genséric, qui après la mort de Valentinien s’était adjoint le concours des Maures, envahit chaque année, au début du printemps, la Sicile et l’Italie, où il réduisit en esclavage la population de certaines cités, rasa les murailles des autres, et pilla tout ».

- Paul Diacre, Historia Romana, XIV, 17-18 (MGH, a.a., t. 2, p. 206-207).

- Priscos, fragment 38, éd. R. C. Blockley, The fragmentary classicising Historians of the Later Roman Empire, t. 2, p. 341.

- Sidoine Apollinaire, Carmen V (Panégyrique de Majorien), vers 332-338 (éd./Trad. A. Loyen, t. 1, Paris, 1960) : (…) Mea viscera pro se in me nunc armat ; laceror tot capta per annos jure suo, virtute mea, fecundaque pœnis quos patiar pario. Propriis nil conficit armis : Gætulis, Nomadis, Garamantibus Autololisque Arzuge, Marmarida, Psyllo, Nasamone timetur segnis, et ingenti ferrum jam nescit ab auro.

- Cf. supra p. 226.

- Victor de Vita, Historia persecutionis…, I, 30-38.

- Victor de Vita, ibid., I, 35 : « Decernit statim rex [Geisericus] cuidam gentili regi Maurorum, cui nomen inerat Capsur, relegandos debere transmitti… Pervenientes autem traduntur memorato regi Maurorum, commanenti in parte heremi, quæ dicitur Caprapicti ».

- Victor de Vita, ibid., I, 36 : « Videntes igitur Christi discipuli multa apud gentiles et inlicita sacrificiorum sacrilegia, cœperunt prædicatione et conversatione sua ad cognitonem domini dei nostri barbaros invitare… »

- Victor de Vita, ibid., I, 37 : « Hoc Geiserico relatione sua nuntiat Capsur. De qua re surgens invidia iubet famulos dei ligatis pedibus post terga currentium quadrigarum inter spinosa loca silvarum pariter interire… »

Sources primaires

- Procope de Césarée (trad. du grec ancien), Histoire de la Guerre des Vandales, Paris, Firmin Didot, (lire en ligne)

- Jordanès (trad. du latin), Histoire des Goths, Paris, Firmin Didot, (lire en ligne)

- Victor de Vita (trad. du latin), Histoire de la persécution des Vandales, (lire en ligne)

- Possidius de Calame (trad. du latin), La Vie de saint Augustin (lire en ligne)

Sources contemporaines

- Auguste Audollent, « Les Veredarii émissaires impériaux sous le Bas-Empire », dans Mélanges d'archéologie et d'histoire, t. 9, , chap. 9, p. 249-278.

- (en) Jonathan Conant, Staying Roman : Conquest and Identity in Africa and the Mediterranean, 439-700, Cambridge, Cambridge University Press, .

- Christian Courtois, Les Vandales et l'Afrique, Paris, Arts et métiers graphiques, .

- Edward Gibbon, Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain.

- (en) Andrew Merrills et Richard Miles, The Vandals, Chichester, Wiley-Blackwell,

- (en) Andrew Merrills et Richard Miles, The Vandals, Blackwell Publishing,

- (en) Andy Merrills, Vandals, Romans and Berbers : new perspectives on late antique North Africa, Aldershot, Ashgate Publishing, , 347 p. (ISBN 0-7546-4145-7, présentation en ligne).

- Yves Modéran, Les Maures et l'Afrique romaine (IVe – VIIe siècles), Rome, École française de Rome, coll. « Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome », .

- Lucien Musset, Les invasions, les vagues germaniques, Paris, PUF, coll. « Nouvelle Clio : l'histoire et ses problèmes », , 2e éd. (1re éd. 1965).

- (en) Roger Collins, The Cambridge Ancient History : Late Antiquity: Empire and Successors, A.D. 425–600, t. XIV, Cambridge University Press, , chap. XIV.

- (en) Averil Cameron, The Cambridge Ancient History. Late Antiquity : Empire and Successors, A.D. 425–600, Cambridge University Press, , chap. XIV

- (en) Adrian Keith Goldsworthy, How Rome Fell : Death of a Superpower, Yale University Press, , 558 p. (ISBN 978-0-300-15560-0, lire en ligne)

- (en) Peter Heather, « Christianity and the Vandals in the Reign of Geiseric », Bulletin of the Institute of Classical Studies, vol. 50, no S91, , p. 137-146 (ISSN 0076-0730, DOI 10.1111/j.2041-5370.2007.tb02384.x, lire en ligne, consulté le )

- (en) Jason Linn, « The Roman Grain Supply, 441-455 », Journal of Late Antiquity, vol. 5,

.jpg.webp)