Agathias

Agathias le Scholastique (grec ancien : Άγαθίας σχολαστικός) est un avocat, poète et historien byzantin né à Myrina (Mysie) vers 530, mort entre 582 et 594. Il fut le principal historien de la fin du règne de Justinien, entre 552 et 558. À ce titre, il continua l’œuvre de Procope de Césarée, et son œuvre fut elle-même poursuivie par Ménandre le Protecteur.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom dans la langue maternelle |

Άγαθίας σχολαστικός |

| Époque | |

| Activités | |

| Période d'activité |

VIe siècle |

Historiae (d) |

Sa vie

On est assez mal renseigné sur la vie d’Agathias. Ce que l’on sait de lui est en bonne partie déduit de ses écrits.

Il est né à Myrina (Mysie) (près d’Aliaga en Turquie) où son père, Memnonius[1] - [2] était l’un des décurions municipaux[N 1]. Sa mère s’appelait Péricléia[3]. Il avait un frère dont on ignore le nom[2] et une sœur, Eugenia[4].

Il étudiait la rhétorique à Alexandrie lorsqu’un tremblement de terre détruisit Beyrouth (alors appelée Berytus) en 551, à la suite de quoi les étudiants furent transférés à Sidon[5]. Si l’on accepte qu’Agathias devait être alors dans la vingtaine, ceci situerait sa naissance aux environs de 530. Il retourna à Constantinople où il termina ses études en 554 et devint « scholaste », c’est-à-dire avocat.

Aucun évènement notable ne semble avoir marqué sa vie professionnelle et les souvenirs les plus frappants qu’il évoque remontent à ses études : le tremblement de terre pendant ses études à Alexandrie[6], un arrêt à Cos après un tsunami[6], et les ravages provoqués par ce tsunami[7], une visite à Tralles[8].

Avocat prospère, il fut surtout un homme du monde fréquentant collègues et autres intellectuels de la bourgeoisie locale. S’il se fit quelques amis parmi les gens de lettres comme l’écrivain Paul le Silentiaire, le secrétaire impérial Euthychianus, le traducteur officiel pour le persan Sergius, l’architecte de Sainte-Sophie Anthémius de Tralles, Métrodore (frère du précédent), il ne semble jamais avoir fait partie des cercles politiques et militaires importants de la société et il se plaignit à de nombreuses reprises du peu de notoriété que lui valait l’absence de patronage officiel[9].

La date de sa mort est également inconnue et doit être déduite de son œuvre. Elle doit avoir eu lieu après la mort de Khosrô Ier en 579 (la dernière date mentionnée dans ses Histoires) et avant l’accession de l’empereur Maurice au trône en 582 (il parle de Maurice comme du « futur empereur »[10]).

Sa ville natale de Myrina, dont il avait fait reconstruire les latrines, lui accorda le titre de « Père de la cité » et lui éleva une statue de même qu’à son père et à son frère. Il semble avoir été plutôt connu comme avocat et poète que comme historien[11].

Son œuvre

Daphniaca

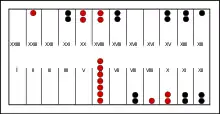

Ses premières activités littéraires l’orientèrent vers la poésie. Il composa un « certain nombre de courtes pièces en hexamètres intitulées Daphniaca, ornées de divers motifs amoureux et remplies de sujets tout aussi enchanteurs[12] ». Quelques-uns des poèmes contenus dans les neuf livres qui composaient l’œuvre initiale nous sont parvenus grâce à l’Anthologie grecque du Xe siècle. Tout porte à croire que ces poèmes furent complétés avant que l’auteur n’ait atteint trente ans[13] - [14]. Agathias y évoque son chat et sa perdrix, les joutes de tabula (voir image) avec ses amis, ses collègues stupides, les endroits qu’il a visités ainsi que les amours hétéro- et homosexuelles[15].

Cycles

Il devait compiler par la suite une collection d’épigrammes composées par une trentaine de poètes contemporains dont une centaine sont de sa main, réunis en sept livres et dont la plupart ont été conservés. La collection fut publiée sous Justin II, probablement entre 757 et 768[13] - [14]. Dédié à Théodore le Silentiaire en chef[N 2] du palais impérial et supérieur hiérarchique de Paul le Silentiaire, le recueil conserve la préface en vers d’Agathias et des vers louangeurs à l’endroit de Justin II dont il espérait le mécénat[16].

Ces poètes devaient faire partie des cercles sociaux que fréquentait Agathias. Le tiers était composé de collègues juristes, d’autres faisaient partie de gens en vue de la société constantinopolitaine, comme l’ancien préfet Julien l’Égyptien, les consuls honoraires Cyrus et Macédonius ou l’évêque d’Amisos sur la côte anatolienne[17].

Toutefois, ni les poèmes de Daphniaca, ni ceux de Cycles ne devaient apporter à Agathias les faveurs impériales qu’il espérait. Aussi, sur les conseils de ses amis, comme le secrétaire impérial Eutychianus, se résolut-il à se tourner vers l’histoire puisque celle-ci encourageait les hommes à accomplir de grandes choses qui illustreraient leur nom à jamais[18].

Histoires

Ces Histoires, réunies sous le titre « Sur le règne de Justinien », continuent l’Histoire de Procope dont elles imitent le style ; elles semblent avoir été rédigées après la crise de démence de Justin II en 573, peut-être même après sa mort en 578[19]. Il y travaillait encore durant le règne de Tibère, mais il est évident qu’il ne vécut pas assez longtemps pour la terminer[20]. Seuls les cinq premiers volumes nous sont parvenus, qui couvrent une période de sept ans et font autorité pour les années 552 à 559 :

- le livre I contient une longue préface dans laquelle Agathias critique les écrivains qui décrivent les faits et gestes d’empereurs encore vivants, après quoi il résume les Guerres de Procope auxquelles son livre fait suite. Le récit historique lui-même commence avec la bataille du Vésuve (552) et la victoire de Narsès sur le roi Teias. Après une longue digression sur les Francs, le récit continue la description de la guerre menée par Narsès jusqu’à son retour à Ravenne en 554 ;

- le livre II débute par les batailles menées par Narsès en Italie contre les Francs et les Alamans jusqu’au siège d’une ville des Ostrogoths près de Naples en 555. Suit un retour sur le tremblement de terre de 551 qui détruisit Beyrouth et Cos et un exposé général sur les tremblements de terre. Le livre se termine sur la guerre lazique de 554 au cours de laquelle les Perses vainquirent les Romains et une longue digression sur les mœurs et coutumes perses ;

- le livre III est une continuation des péripéties de la guerre lazique à partir de l’assassinat du roi Gubazès II en 555 jusqu’au siège de la ville de Phasis (aujourd’hui Poti en Géorgie) par les Perses, finalement repoussés par les Byzantins ;

- le livre IV s’ouvre sur le procès intenté à deux généraux byzantins pour l’assassinat du roi Gubazès. Selon un procédé littéraire courant à l’époque, Agathias y invente deux longs discours exposant les arguments de la poursuite et de la défense. Il se poursuit sur la fureur de Khosrô Ier (règne 531-579) qui limoge ses généraux de Lazique et se termine par un exposé sur l’histoire de la Perse sassanide allant de 226 à la trêve entre la Perse et Rome de 557 ;

- enfin, le livre V termine l’épisode lazique avec la suppression de la rébellion byzantine dans ces territoires en 558. Revenant à Constantinople, Agathias décrit le tremblement de terre de 557 qui détruisit le dôme de Sainte-Sophie et offre de nouvelles considérations sur les tremblements de terre. Après une description de l’épidémie de peste ayant affligé la ville l’année suivante, Agathias se tourne vers l’invasion de la Thrace par les Huns en 559 et leur défaite par Bélisaire.

Le livre V semblant complet, il est probable qu’Agathias mourut alors qu’il rassemblait le matériel nécessaire à la rédaction du livre VI. Certains passages semblent indiquer qu’Agathias se proposait de se rendre jusqu’à la fin du règne de Justin II et à la défaite des Huns. Son continuateur, Ménandre le Protecteur, laisse entendre qu’Agathias mourut avant d’avoir pu terminer son œuvre. Le dernier évènement mentionné dans les Histoires est la mort du roi perse Khosrô, ce qui indique qu’Agathias vivait encore sous le règne de Tibère II Constantin (règne 578-582). Mais l’absence de mention de l’avènement de Maurice semble indiquer qu’il était mort en 582[21].

Style

Les Histoires d’Agathias se démarquent de L’Histoire des guerres de Procope qu’elles continuent. Son style est plus élaboré que celui de Procope et son classicisme, naturel chez Procope, devient artificiel chez lui. Son texte contient plus d’allusions à la mythologie et aux grands classiques. Ses discours inventés de toutes pièces et ses digressions scientifiques, les imitations d’Hérodote et de Thucydide, son utilisation de mots poétiques rares ou ses allusions à d’obscurs écrivains assyriens et perses sont la preuve d’une utilisation fréquente de sources, technique à laquelle recourait rarement Procope[22].

Agathias n’était pas un historien professionnel et son œuvre présente des lacunes[23]. Son style peut à l’occasion sembler pompeux et affecté. Toutefois, les Histoires ne sont pas sans mérite littéraire. La rhétorique passionnée de ses discours et de ses narrations auraient fait de lui un excellent « romancier historique ». L’intensité dramatique dont il fait preuve et sa volonté de présenter les faits d’une façon qui plaise au lecteur sont davantage celle d’un romancier que d’un universitaire uniquement soucieux de rapporter les faits[24].

Notes et références

Notes

- Membre des « curies », assemblées locales des cités ou municipes de l'Empire romain ; ne pas confondre avec l’officier militaire portant le même titre.

- Officier subalterne du palais impérial, chargé de faire respecter l'ordre et le silence autour de l'empereur.

Références

- Histoires, I. préface 14-15.

- Anthologia Graeca, XVI, 16.

- Anthologia Graeca, VII, 552.

- Anthologia Graeca, VII, 593.

- Martindale, Jones et Morris 1992, p. 23-25.

- Histoires, II, 15, 5-8.

- Histoires, II, 16, 4-6.

- Histoires, II, 17,6.

- Histoires, V, 9, 7-9 pour Paul le Silentiaire ; I, préface, 11 pour Euthychianus ; IV, 30, 3-4 pour Sergius ; V, 6, 2-8.5 pour Métrodorus et Anthémius.

- Histoires, préface.

- Anthologia Graeca, IX, 662 pour les latrines, XVI, 316 pour les statues.

- Préface, 7.

- Cameron 1970, p. 9.

- Kazhdan 1991, vol. 1, « Agathias », p. 35.

- Daphniaca, VII, 204-206 (chat et perdrix) ; IX, 482 et 767-779 (jeu de tabula) ; XI, 350 et 376 (collègues stupides) ; IX, 152-155, 631, 641-644, 662 et XVI, 36 (lieux qu’il avait visités) ; IX, 665, XI, 64 et V, 218 (amours hétérosexuelles) ; V, 278 et X, 68 (amours homosexuelles).

- Treadgold 2010, p. 282.

- Treadgold 2010, p. 283.

- Histoires, préface, 11-13.

- Treadgold 2010, p. 284.

- Histoires, IV, 22, 9 et V, 25, 5.

- Histoires, préface ; IV, 29, 7 pour la mort de Kosrhô.

- Treadgold 2010, p. 286-287.

- Voir le jugement d’ensemble de Cameron 1970, p. 30-58.

- Louizidis 1993, p. X.

Bibliographie

Sources primaires

- Bonaventura Vulcanius, 1594.

- Barthold G. Niebuhr, Agathias, Bonn, coll. « Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae » (no 1), .

- (la) Jacques Paul Migne, Patrologia Graeca, vol. 88, Paris, .

- (la) R. Keydell, Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque, vol. 2, Berlin, Walter de Gruyter, coll. « Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series Berolinensis », .

- (la) S. Constanza, Agathiae Myrinaei Historiarum, Messine, .

- (en) J. D. Frendo, Agathias: The Histories, vol. 2A, Berlin, Walter de Gruyter, coll. « Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series Berolinensis », (ISBN 3-11-003357-7, lire en ligne).

- P. Maraval, Agathias, Histoires, Guerres et Malheurs du Temps sous Justinien, Paris, Les Belles Lettres, (ISBN 2-251339-50-7).

- (el) A. Alexakis, Άγαθίου Σχολαστικοὖ Ίστορίαι, Athènes, (ISBN 978-960-6736-02-5).

Sources secondaires

- (en) Averil Cameron, « Agatias on the Sasanians », Dumbarton Oaks Papers, no 23, , p. 67-183.

- (en) Averil Cameron, Agathias, Oxford, Clarendon, (ISBN 0-19-814352-4).

- (en) A. Kaldellis, « The Historical and Religious Views of Agathias: A Reinterpretation », Byzantion, Revue internationale des études byzantines, no 69, , p. 206-252.

- (en) A. Kaldellis, « Agathias on History and Poetry », Greek, Roman and Byzantine Studies, no 38, , p. 295-306.

- (en) A. Kaldellis, « Things are not what they are: Agathias Mythistoricus and the last laugh of Classical », Classical Quarterly, no 53, , p. 295-300.

- (en) Alexander Kazhdan (dir.), Oxford Dictionary of Byzantium, New York et Oxford, Oxford University Press, , 1re éd., 3 tom. (ISBN 978-0-19-504652-6 et 0-19-504652-8, LCCN 90023208).

- (de) K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches, Munich, (réimpr. 1897).

- K. Louizidis, « Agathias, le scholastique », dans Jean-Claude Polet, Patrimoine littéraire européen, vol. 4a : Le Moyen Âge de l’Oural à l’Atlantique, Bruxelles, De Boek Université, (ISBN 2-8041-1590-9).

- (en) John R. Martindale, A. H. M. Jones et John Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. III : AD 527-641, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 0-521-20160-8, lire en ligne).

- (de) W. S. Teuffel, « Agathias von Myrine », Philologus, .

- (en) Warren Treadgold, The Early Byzantine Historians, Londres, Palgrave Macmillan, (ISBN 978-0-230-24367-5).