Backgammon

Le backgammon est un jeu de hasard raisonné pour deux joueurs pratiqué sur un tablier avec des dés. Un joueur gagne lorsqu'il retire tous ses pions du tablier. Le backgammon fait partie de la famille des jeux de tables, une des plus anciennes catégories de jeu de tablier.

Jeu de société

| Format | tablier |

|---|---|

| Mécanisme | hasard raisonné |

| Joueur(s) | 2 |

| Âge | À partir de 12 ans |

| Durée annoncée | 5-30 minutes |

| habileté physique | réflexion décision | générateur de hasard | information |

Malgré la présence du hasard, la stratégie y tient un rôle important. À chaque jet de dés, le joueur doit choisir parmi un grand nombre d'options pour déplacer ses dames et anticiper les actions de son adversaire. Les joueurs peuvent augmenter la valeur de l'enjeu en cours de partie. Il existe un répertoire de tactiques de base et d'ouvertures.

Comme de nombreux jeux, le backgammon a fait l'objet d'études par des informaticiens ayant abouti au développement de logiciels capables de battre des joueurs de classe mondiale.

Historique du jeu

Histoire ancienne

Aujourd’hui le plus connu d'entre eux, le backgammon n'est pourtant qu'un exemple parmi la nombreuse famille des jeux de tables. On considère les anciens jeux de parcours, dont les pions sont déplacés suivant les résultats d’un générateur aléatoire de nombres (dés divers, coquillages, bâtonnets, etc.), comme leurs antécédents.

C’est ainsi qu’une découverte archéologique récente[1], dans les années 2000, près de la frontière sud-est de l'Iran, dans la province de Sistan-Balûchistân, a pu faire remonter l’origine des jeux de tables à il y a environ 5 000 ans[2]. De même, le senet de l’Égypte antique et le jeu royal d'Ur sont parfois considérés comme deux de leurs lointains ancêtres.

Les jeux de tables sont caractérisés par un matériel particulier : un tablier de 24 cases, divisé symétriquement, un nombre de dés cubiques variable selon les différents jeux, et des pions le plus fréquemment au nombre de 15 par joueur, parfois moins.

Le plus ancien jeu connu remplissant ces critères est le ludus duodecim scriptorum (jeu des douze lignes) ou XII scripta largement pratiqué dans la Rome antique. Mais les règles ne nous sont pas parvenues, et le tablier comportait trois rangées de 12 cases au lieu de deux. Son descendant, aussi romain, appelé tabula (en) utilisait un matériel totalement identique à celui qui caractérise les jeux de tables. L’expression « jeu de tables » est issue du mot tabula (« planche », « table » en latin) qui désigne le tablier, mais aussi plus tardivement chacun de ses quatre quadrants de 6 cases, et même, au pluriel, les pions qui y circulent suivant les jets des dés.

On en trouve des citations dans l'œuvre d'Ovide. Plusieurs empereurs romains sont tenus pour en avoir été de grands adeptes : Claude (qui lui aurait consacré un livre), Néron et Commode qui y auraient joué des fortunes. Zénon écrit même une épigramme sur ses échecs répétés à ce jeu. Deux peintures murales de Pompéi illustrent des scènes du jeu[3].

Déjà largement diffusé dans l'Empire romain[4], le futur backgammon s'est popularisé dans le reste de l'Europe et le Moyen-Orient, à la suite des échanges commerciaux et des diverses invasions principalement chrétiennes puis musulmanes. Les jeux de tables sont cités dans La Chanson de Roland, les poèmes de Charles d'Orléans, etc.

En Espagne, le Libro de los juegos, manuscrit réalisé à la demande du roi Alphonse X de Castille et achevé en 1283, contient les règles illustrées de quatorze jeux de tables, parmi lesquels le todas tablas qui présente les principales caractéristiques du backgammon actuel, dont la position des pions au départ[note 1] et les règles de base[note 2].

L'acclimatation des jeux de tables se fait assez difficilement. Le roi Richard Cœur de Lion interdit aux non-nobles d'y jouer, et d'y perdre plus de 20 shillings par jour[5]. Louis XII de France essayera aussi de les bannir du royaume, mais avec peu de succès. En 1526, le cardinal anglais Thomas Wolsey ordonna de brûler tous les jeux de hasard. Selon la légende, c'est cette instruction qui aurait donné au tablier (un des inhonesti ludi) sa traditionnelle forme de mallette pliable, qui aurait permis de le faire discrètement passer pour un livre[5]. Un tablier et des pions sont représentés dans le bas du panneau de droite du Jardin des délices (1503 ou 1504) de Jérôme Bosch, en bas à droite du Triomphe de la Mort (1562) de Brueghel l'Ancien, ou encore dans Les Tricheurs (1595) du Caravage.

En France, le « toutes tables » apparaît en 1534 dans la liste des jeux du Gargantua[6] de Rabelais. Bien que la règle n'y soit pas présentée, il est pensable qu'il s'agit, plus ou moins, du même jeu que le todas tablas espagnol, les deux appellations étant équivalentes.

Histoire récente

Au XVIe siècle, une variante proche du todas tablas, nommée irish, est le jeu de tables favori en Angleterre avec le tick-tack. Elle y sera supplantée dans la première moitié du XVIIe siècle par une version plus rapide — les doublets s'y jouent alors deux fois —, appelée backgammon.

Mais c'est en France que la règle la plus proche du backgammon moderne, sous le nom de « toute-table », est publiée pour la première fois en 1699 à la suite du traité Le Jeu du trictrac, chez Charpentier, à Paris. Par rapport au backgammon moderne, la possibilité de gagner une partie triple, et l'utilisation d'un dé doubleur, sont les seuls points à ne pas être présents au « toute-table ».

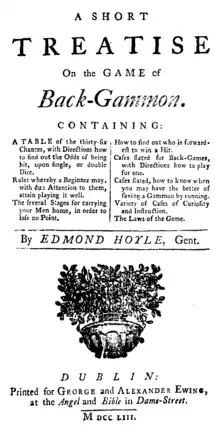

En 1743, Edmond Hoyle publie A Short Treatise on the Game of Back-Gammon[7] relié avec un traité du whist. Plus qu'un livre de règles du jeu, il s'agit d'un traité présentant des stratégies, tactiques, ouvertures et probabilités. À ce traité sont ajoutées cinq lois codifiant l'utilisation des pions, par exemple, « dame levée, dame jouée ». Le backgammon présenté par Edmond Hoyle ne diffère pas du toute-table.

En France, l'appellation « toute table » est tombée en désuétude après la chute de Napoléon Ier au profit de celle anglaise backgammon[8]. Un jeu analogue au backgammon, le jacquet est attesté en France en 1827. Bien que tombé en désuétude à la fin du XIXe siècle, il a perduré jusqu'à la fin des années 60.

Aujourd'hui, le « toute-table » de 1699 est toujours pratiqué traditionnellement en Grèce sous le nom de portes, en Turquie sous le nom de tavla, en Géorgie sous le nom de Nardi (ნარდი en géorgien), en Arménie sous le nom de Tavlou, dans les pays du Mashreq (Irak, Syrie, Liban, Jordanie, Égypte) sous le nom de Tawla ou Tawlé, en Iran sous le nom de Takhteh Nard et en Israël et en Palestine sous celui de Chech Bech (mot composite, associant le chiffre six hébreu ou persan (Chech) et le chiffre cinq turc (Besh)).

Pour devenir moderne, le backgammon a ajouté en premier lieu la possibilité de gagner une partie triple, puis surtout le dé doubleur à partir de 1920 et les règles concernant ses modes d'utilisation. Les progrès de l'industrie ont aussi rendu possible la fabrication de dés parfaitement identiques, permettant l'utilisation d'une paire de dés par joueur au lieu de la même pour les deux auparavant ; ce qui a amené à simplifier la réglementation concernant la détermination du début et de la fin du tour d'un joueur.

Matériel

- Un tablier, souvent sous forme d'une mallette que l'on ouvre à plat, composé de deux compartiments de 12 « flèches » ;

- 2 ensembles de 15 pions de deux couleurs distinctes ;

- 2 paires de dés à jouer ordinaires (à 6 faces) (une par joueur) ;

- 1 dé doubleur appelé « videau » qui affiche les nombres 2, 4, 8, 16, 32, 64.

Règles

L'objectif d'une partie de backgammon est de sortir tous ses pions du tablier. Au début de la partie, les pions sont répartis sur le tablier d'une manière imposée. Ils circulent dans un sens déterminé, et selon le résultat du lancer de deux dés. Sur leur chemin vers la sortie, ils peuvent être bloqués ou « battus » par ceux de l'adversaire.

Une partie peut rapporter 1, 2 ou 3 points au gagnant selon la position finale des pions de l'adversaire. La durée d'une partie est relativement courte. Aussi, pour limiter les effets de la chance due aux lancers de dés, une rencontre de backgammon se joue en un nombre convenu de points supérieur à 3. Plusieurs parties sont généralement nécessaires pour atteindre cet objectif.

La possibilité pour les joueurs de demander, ou refuser, au cours d'une partie de doubler et même redoubler les points de base accordés au gagnant, donne une dimension stratégique et psychologique au jeu. Cette possibilité a également pour effet d'écourter une partie : l'adversaire qui n'accepte pas la demande perd immédiatement la partie.

Description du tablier

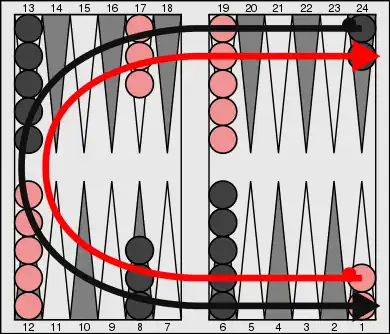

Chaque côté du tablier comporte 12 triangles appelés « flèches » ou « cases ». Les deux groupes de 12 cases sont considérés comme connectés par une de leurs extrémités, l'ensemble constituant ainsi une piste en forme de fer à cheval d'une longueur de 24 cases.

Les cases sont numérotées de 1 à 24[note 3]. Chaque joueur déplace toujours ses pions d'une case plus élevée à une plus faible et en sens inverse l'un par rapport à l'autre. De ce fait, la numérotation des cases vues par les joueurs est aussi inversée, la case 1 de l'un étant la case 24 de l'autre.

En son milieu, le tablier comporte une cloison, la « barre » qui le partage en deux compartiments. Les groupes de cases ainsi délimités sont appelés pour chacun des deux joueurs :

- jan intérieur : cases 1 à 6

- jan extérieur : cases 7 à 12

Début de la partie

Chaque joueur commence avec deux pions sur sa case 24, trois sur sa case 8, et cinq sur ses cases 13 et 6. La position de départ correspond ainsi à celle de la figure précédente.

Pour débuter, chaque joueur lance un seul dé dans le compartiment à sa droite, celui qui obtient le nombre de points le plus élevé effectue son déplacement en utilisant le résultat affiché par les deux dés. Pour être valables, les deux dés doivent reposer bien à plat dans leur compartiment et sur aucun pion. Si les deux dés ont un nombre de points identique, les deux joueurs recommencent la procédure.

Après le coup initial, les joueurs alternent en lançant à leur tour deux dés. Les dés doivent être toujours lancés dans le compartiment de droite en utilisant un cornet, une sorte de gobelet à ouverture ronde ou ovale, après y avoir été secoués au moins trois fois.

Déplacements

Une fois les deux dés correctement stabilisés, le joueur doit déplacer ses pions du nombre de points que chacun affiche. Par exemple, si le résultat est 6 et 3 (noté 6-3), il doit avancer un pion de six cases et le même ou un autre, de trois cases. Le même pion peut être déplacé deux fois du moment que les déplacements sont bien distincts : six cases puis trois, ou trois cases puis six.

Si un joueur obtient un double – les deux dés affichent le même nombre de points –, il doit jouer chaque dé deux fois. Par exemple, s'il obtient 5-5 (appelé « double cinq »), il doit effectuer quatre déplacements de cinq cases chacun.

Si un joueur a la possibilité de jouer les deux dés, il est obligé de le faire. S'il ne peut jouer aucun des deux dés, il doit passer son tour. S'il est possible de jouer un seul des deux dés, mais pas les deux, le nombre le plus élevé doit être joué. Par exemple, si un joueur amène 6-3 et ne peut jouer que soit le 6, soit le 3, il doit jouer le 6 ; s'il n'a pas la possibilité de jouer le 6, il doit jouer le 3 s'il le peut.

Il est strictement interdit de se mettre en situation de ne jouer qu'un seul dé alors qu'il existe une solution pour jouer les deux. Par exemple, dans le cas d'un 6-3, le 3 n'est pas jouable. Cependant, il existe deux possibilités de jouer le 6, avec le pion A ou le pion B. Si le pion A est avancé de six cases, le 3 ne peut pas être joué. Si le pion B est avancé de six cases, le 3 peut alors être joué. La règle dicte que le pion B doit être avancé de six cases pour que le 3 puisse être joué. En bref, la règle demande que les joueurs étudient toutes les solutions possibles pour que les deux dés puissent être joués.

Restrictions aux déplacements des pions

Lors de son déplacement, un pion peut être posé sur une case libre ou occupée par un ou plusieurs pions de sa couleur.

Il peut aussi être posé sur une case occupée par un seul pion adverse – ce pion est appelé un « blot ». Dans ce cas, le blot est « battu » (on dit aussi « frappé »), et il est placé sur la barre du côté du joueur adverse.

Un pion ne peut jamais être posé sur une case occupée par au moins deux pions adverses. Aucune case ne peut être occupée simultanément par des pions de couleurs différentes.

Les pions placés sur la barre doivent revenir dans le tablier par le jan intérieur adverse. Un 2 affiché par un dé permet de rentrer un pion placé sur la case 23, un 3 sur la case 22, et ainsi de suite pour tous les nombres de 1 à 6. Un joueur ne peut déplacer aucun pion dans le tablier tant que tous ceux qu'il a sur la barre ne sont pas remis en jeu.

Sortie des pions

Quand un joueur a amené tous ses pions dans son propre jan intérieur, il peut commencer à les sortir du tablier – cette phase du jeu est appelée « sortie ». Un 1 affiché par un dé peut être utilisé pour sortir un pion de la case 1, un 2 de la case 2, et ainsi de suite pour les autres nombre de 1 à 6. Il est également possible d'avancer les pions sur une case inférieure au lieu d'en sortir un. Un dé ne peut pas être utilisé pour sortir un pion d'une case inférieure sauf s'il n'y a plus de pions sur les cases plus élevées. Dans ce cas il faut impérativement sortir un pion de la case la plus élevée.

Par exemple, si les dés affichent 5 et 6, mais qu'il n'y a aucun pion sur la case 6, bien que deux pions restent sur la case 5, alors le 6 et le 5 peuvent être utilisés pour sortir les deux pions de la case 5. Durant la sortie, un joueur peut aussi jouer un dé plus faible avant le plus fort même si cela signifie que la somme totale des points amenés par les deux dés n'est pas complètement utilisée. Par exemple, si un joueur a un pion sur la case 6, et que les dés affichent un 6 et un 1, il peut déplacer son pion de la case 6 sur la case 5 en utilisant le 1, puis sortir ce même pion de la case 5 à l'extérieur du tablier en utilisant le 6 ; ceci est parfois très utile d'un point de vue tactique.

Si un blot se fait frapper durant la phase de sortie, le joueur devra à nouveau attendre d'avoir ramené tous ses pions dans son jan intérieur avant de pouvoir recommencer à les sortir.

En résumé :

- Le joueur possède un pion sur la case indiquée par le dé :

- Il peut sortir un pion de cette case ou

- Il peut effectuer un déplacement d'un pion situé sur une case plus élevée.

- Le joueur ne possède pas de pion sur la case indiquée par le dé :

- Il possède un ou des pions sur une case plus élevée : il doit jouer un de ces pions en l'avançant.

- Il ne possède plus de pions sur aucune des cases plus élevées : il doit sortir un pion de la case la plus élevée qu'il occupe.

Manières de gagner

- Ordinaire : si un joueur a sorti au moins un de ses pions quand l'adversaire a sorti tous les siens, il a perdu de manière ordinaire.

- Gammon : si un joueur n'a sorti aucun pion quand son adversaire a sorti tous les siens, il a perdu un « gammon », ce qui équivaut au double d'une perte ordinaire.

- Backgammon : si l'adversaire a sorti tous ses pions et que le perdant a encore au moins un pion sur la barre ou dans le jan intérieur de l'adversaire, et qu'il n'a sorti aucun pion, il a perdu un « backgammon », soit le triple d'une perte ordinaire.

Dé doubleur ou videau

Pour réduire la durée d'une rencontre et renforcer le côté stratégique du jeu, un dé doubleur peut être utilisé. Celui-ci appelé videau ou cube, est un dé à six faces marquées des nombres 2, 4, 8, 16, 32, et 64. Au début de la partie, le videau affichant 64 est placé sur le tablier – au milieu de la barre ou d'un des côtés latéraux ; le videau est alors dit centré sur 1. Quand le videau est centré, à son tour de jouer et avant de lancer les dés, un joueur peut proposer de doubler l'enjeu. Son adversaire n'a alors que deux possibilités : soit il accepte – il prend –, soit il abandonne la partie en cours. S'il prend, le videau, affichant 2 est déplacé de son côté du tablier. À partir de ce moment, la possibilité de doubler à nouveau lui appartient exclusivement.

Le multiplicateur ainsi appliqué dépasse rarement la valeur de 4, mais il n'y a théoriquement aucune limite. Bien que 64 soit le plus haut coefficient affiché sur le videau, on peut le monter à 128, 256 et même davantage.

On peut raisonnablement supposer que le joueur qui double a l'avantage. Mais le joueur doublé accepte malgré tout dans un certain pourcentage de cas et les deux joueurs peuvent avoir raison. En effet bien qu'il soit désagréable pour le joueur doublé de poursuivre cette partie où il est en difficulté pour un enjeu double, cela est partiellement compensé par l'avantage qu'il obtient de pouvoir éventuellement redoubler à son tour si la situation s'infléchit à son avantage. Les théories statistiques indiquent que l'on ne doit pas doubler dès que l'on a 51 % de chance de gain, mais au moins 66 % (2 chances sur 3 de gagner). Et on doit accepter si l'espérance de gain demeure de plus de 25 % (1 chance sur 4). Ainsi, si un joueur a entre 66 et 75 % de chance de gain, il a raison de doubler, et son adversaire a raison d'accepter. Dans la pratique l'estimation des chances de gain dans une position donnée est extrêmement difficile et s'appuie davantage sur l'expérience que sur l'analyse pure.

Si le joueur à qui l'on propose le double estime que son adversaire a doublé totalement à tort (en étant dans une position inférieure), la convention beaver (castor en anglais) l'autorise à redoubler immédiatement et conserver le videau de son côté.

Une variante du beaver est le racoon (raton laveur). Un joueur à son tour propose de doubler, son adversaire accepte et fait beaver en doublant immédiatement, le joueur initial double à nouveau immédiatement et laisse le videau à son adversaire. Au résultat sur le même coup, l'enjeu précédent est multiplié par 8 s'il est accepté par celui qui a fait un beaver. Ce système accroit considérablement les risques liés à la demande d'un doublement de l'enjeu.

Le beaver et racoon ne font pas partie des règles officielles du backgammon : il convient de se mettre d'accord sur les possibilités de redoubler avec l'adversaire en début de partie.

Règle de Murphy

Certains joueurs optent pour l'application de la « règle de Murphy » – règle du double automatique. Si les deux joueurs au tout début de la partie amènent la même valeur du dé, le videau reste positionné au centre mais indique pour chaque doublet ainsi amenés la valeur double de la précédente (soit 2 pour le premier doublet, 4 pour l'éventuel suivant, et ainsi de suite). Cependant la règle demande que les joueurs conviennent par avance le nombre maximum de doubles automatiques successifs acceptés. La règle de Murphy n'est pas une règle officielle du backgammon et n'est que rarement, voire jamais, utilisée dans les tournois officiels.

Règle de Jacoby

Une règle élaborée par Oswald Jacoby permet de ne compter les gammons et backgammons respectivement double et triple – ce qui est la règle classique – que si le videau a quitté le centre. Ceci encourage un joueur, ayant de l'avance à la marque, à proposer le videau pour terminer une rencontre lorsqu'il ne lui reste plus que 2 ou 3 points alors que, sans la règle de Jacoby, il pourrait se contenter de tenter un gammon ou un backgammon. La règle de Jacoby est largement utilisée dans les parties pour de l'argent mais pas dans les rencontres.

Règle de Crawford

La règle de Crawford, inventée par John Crawford et couramment utilisée en tournoi, vise à rendre le jeu plus équitable pour le joueur qui mène : elle interdit d'utiliser le videau lorsqu'un des deux joueurs se trouve à un point du gain de la rencontre. Cette partie sans videau est appelée « la partie de Crawford ». Celle-ci étant terminée sans qu'aucun joueur n'ait gagné la rencontre, les parties suivantes sont jouées à nouveau avec le videau.

En effet, si un joueur est à un point du gain de la rencontre, son adversaire aura tendance à demander le double le plus tôt possible dans la partie en cours afin de tenter de le rattraper. Que la partie rapporte un point ou deux, le joueur en retard devra impérativement gagner pour continuer la rencontre.

Stratégie et tactique

Le backgammon possède une théorie bien établie des ouvertures, bien qu'elle soit moins détaillée que pour d'autres jeux tels que les échecs. L'arbre des positions prend rapidement de l'ampleur du fait du nombre de tirages des dés possibles et de celui des déplacements permis à chaque coup. Des analyses par ordinateur ont offert une meilleure connaissance des ouvertures envisageables, mais le milieu de partie est atteint rapidement. Après l'ouverture, les joueurs de backgammon se reposent fréquemment sur des stratégies classiques, combinant et passant de l'une à l'autre pour s'adapter aux changements de conditions de jeu.

La stratégie la plus directe est simplement d'éviter de se faire battre, d'avoir des pions bloqués, ou de se trouver dans l'impossibilité de jouer. Un « jeu de course » désigne une stratégie consistant à déplacer ses pions le plus rapidement possible sur le circuit, ce qui est le plus profitable lorsqu'un joueur est déjà en avance dans la course. Quand cela échoue, on peut opter pour un « jeu de tenu », en prenant le contrôle d'une case dans le jan intérieur de l'adversaire – cette case est appelée une « ancre ». Le jeu progressant, le joueur peut ainsi prendre un avantage en battant un blot de l'adversaire depuis cette ancre, ou en tirant de grand doublets qui permettent aux pions de l'ancre de s'échapper dans un jeu de course.

Le « bouchage » consiste à construire une barrière de pions, appelée « prime », en occupant plusieurs cases consécutives avec au moins deux pions par case. Un pion bloqué derrière une prime de 6 cases ne peut plus avancer tant que la prime n'est pas cassée. La construction d'une prime de 6 cases dans son jan intérieur alors que l'adversaire a au moins un pion sur la barre est une stratégie appelée « blitz ». Dans ce cas, l'adversaire ne pouvant pas rentrer dans le tablier rapidement, le joueur peut aisément pratiquer un jeu de course qui l'amène le plus souvent à gagner la partie, et même par gammon.

Le « jeu arrière » est une stratégie consistant à placer au moins deux ancres dans le jan intérieur de l'adversaire, tout en construisant une prime dans son propre jan intérieur. Les ancres gênent les pions adverses et créent des opportunités pour les battre dans leurs déplacements vers leur jan intérieur. Le jeu arrière est généralement envisagé uniquement comme tentative de sauvetage d'une situation désespérée dans le cas où un joueur se trouve très en retard par rapport à l'autre; utiliser le jeu arrière comme stratégie initiale est habituellement voué à l'échec.

La « duplication » consiste à positionner ses pions de telle manière que l'adversaire se trouve avoir besoin des mêmes valeurs des dés pour réussir ses objectifs. Par exemple, un joueur peut positionner tous ses blots de sorte que son adversaire soit en mesure de frapper chacun d'entre eux par un 2, réduisant ainsi la probabilité d'être battu plus d'une fois. La « diversification » est une tactique complémentaire consistant à placer ses pions de sorte que plusieurs nombres amenés par les dés soient utilisables.

De nombreuses situations de jeu demandent une évaluation et une prise de décision de la part des joueurs, par exemple, concernant l'utilisation du videau ou le choix d'aller le plus vite possible vers son jan intérieur pour sortir ses pions. Le nombre de points (pips en anglais) nécessaire pour sortir tous les pions d'un joueur à un moment donné d'une partie est appelé le « compte des points ». La différence entre les comptes des points des deux joueurs est fréquemment utilisée comme mesure de l'avantage d'un joueur en ce qui concerne la course vers la sortie. Les joueurs utilisent souvent des méthodes de calcul mental adaptées pour déterminer les comptes des points durant les rencontres de backgammon.

Le backgammon est un jeu de réflexion ... avec une part de hasard. Ainsi, si on oppose un fort joueur et un débutant, le débutant grappillera toujours quelques points au champion, ce qui serait impensable aux échecs ou au go par exemple. De même les champions du monde ne durent jamais plus d'une saison, preuve évidente qu'en plus de savoir bien jouer il faut tout de même être en veine. Par contre plus le match s'étale sur un grand nombre de parties, plus l'écart se creusera en faveur du joueur le plus fort.

Logiciel

Jeu et analyse

Le backgammon a été largement étudié par des informaticiens. Les réseaux artificiels de neurones et d'autres méthodes ont apporté des avancées significatives aux logiciels concernant la jouabilité et les analyses.

Le premier logiciel de valeur, BKG 9.8., a été conçu par Hans Berliner dans les années 1970 sur un DEC PDP-10 pour expérimenter l'évaluation des positions des jeux de tablier. Les versions précédentes de BKG n'étaient pas en mesure de battre de manière répétitive des joueurs débutants, mais Berliner remarqua que ses erreurs critiques se situaient toujours dans des phases de transition de la partie. Il appliqua les principes de la logique floue pour améliorer son jeu au cours de ces phases, et en , BKG 9.8 devint suffisamment fort pour jouer contre le champion mondial Luigi Villa. Il gagna la rencontre 7-1, devenant le premier logiciel à battre un champion du monde dans un jeu de tablier. Berliner constata cependant que la victoire était due en grande partie à la chance du fait d'un plus grand nombre de résultats favorables obtenus par le logiciel.

Dans les années 1980, les informaticiens obtinrent plus de succès avec une approche basée sur l'utilisation de réseaux artificiels de neurones. TD-Gammon, développé par Gerald Tesauro chez IBM, fut le premier de ces logiciels à atteindre un niveau proche de celui d'un joueur expérimenté. Son réseau de neurones était entraîné par auto-apprentissage. Selon Bill Robertie (en) et Kit Woolsey, le jeu de TD-Gammon était alors à la hauteur, et même au-dessus, de celui des meilleurs joueurs du monde. Woolsey déclara ainsi « Il n'y a aucun doute dans mon esprit que son analyse des positions est de beaucoup supérieure à la mienne. »

Les recherches basées sur les réseaux artificiels de neurones ont abouti à la génération de trois logiciels commerciaux modernes, Jellyfish, Snowie et eXtreme Gammon[9], ainsi qu'au partagiciel BGBlitz et au logiciel libre GNU Backgammon. Ces logiciels ne se contentent pas de jouer au backgammon, mais incluent des outils d'analyse des parties et des présentations par ordre d'intérêt des différentes possibilités de déplacement des dames sur un coup de dés donné. La force de ces logiciels repose sur des mois d’entraînement de leurs réseaux de neurones, sans lesquels ils ne pourraient pas dépasser le niveau d'un joueur novice. La phase de sortie des dames est généralement traitée par les logiciels à partir d'une base de données — obtenue par ordinateur — contenant toutes les positions possibles des dames au moment de la sortie.

Jeu sur Internet

Les logiciels de backgammon n'ont pas seulement été développés pour jouer et analyser les parties, mais aussi pour faciliter le jeu entre deux joueurs à distance par le biais d'Internet. Les lancers de dés sont simulés par des générateurs de nombres pseudo-aléatoires. De telles parties en temps réel ont été initiées avec FIBS (First Internet Backgammon Server) en 1992. Toujours en activité, il est le plus ancien serveur informatique non-commercial et il est utilisé quotidiennement par une communauté internationale de joueurs. Yahoo! Games propose une salle de backgammon en ligne basé sur la technologie Java, et MSN Games en fait de même en ActiveX. Les fournisseurs d'accès commerciaux comme les casinos en ligne ont commencé à inclure le jeu de backgammon dans leurs offres en 2006. La fédération Française de backgammon a retenu en 2013 la plate-forme SafeHarborGame pour y organiser ces tournois.

Principaux joueurs français

- Hommes

- Jean-Noël Grinda : champion d'Europe en 1977 ;

- Richard de Surmont : champion du monde (d'Europe?) en 1978 à Monte-Carlo ;

- Serge Lorenzin : vainqueur du circuit Européen Merit en 1979[10] ;

- Freddie Narboni : vice-champion du monde en 1990 ;

- Frederic Banjout : vice-champion du monde en 1997 ;

- François Tardieu : champion d'Europe en 2001, 2004 et 2005, de double en 2006, et champion de France en 2002 ;

- Jean-Philippe Rohr: challenge Riviera de double en 2003, champion de France en 1999 et 2005 (et champion olympique de football en 1984) ;

- Serge Rived : champion d'Europe de double en 2006, champion de France en 2003 ;

- Olivier Lafon: champion de France en 2009, vice-champion en 2007 ;

- Alexis Vincent : champion de France en 2008 et 2010 ;

- Olivier Décultot, remporte en 2009 le trophée Partouche (compétition internationale) au Palm Beach de Cannes.

- Bernard Huarté: champion BBT 2014

- Tristan Remille : Champion de France 2013[11] ;

- Olivier Croisille : Champion de France 2015 ;

- Raphaël Rosalba : 1er du Hector Saxe Backgammon Tour FFBG 2015-2016 ;

- Michel Moll : Champion de France en 2016 ;

- Aurélien Bonnet : Vainqueur des masters 2016

- Femmes

- Martine Oulés : vainqueur de l'open nordique en 1999, et victorieuse des tournois de poker : Four Queens Classic 2001 (Las Vegas), Tournoi d'Automne 2003 (Aviation club de France - Paris), Caesars Palace 2006 (Las Vegas - WSOP Circuit), et Orleans Open 2010 (Las Vegas)).

Notes et références

Notes

- Sur l'illustration, l'emplacement des pions sur le tablier est conforme au backgammon mais pas l'alternance des couleurs. Ceci est probablement une erreur dans la représentation, la règle associée décrivant clairement pour un compartiment la bonne alternance. Cependant la description du positionnement des pions dans l'autre compartiment étant conforme à l'illustration, un doute peut subsister.

- Les doublets n'y sont pas joués deux fois, et il n'y a pas de partie double ou triple.

- Une numérotation qui n'apparaît normalement pas sur les tabliers

Références

- Schädler, Dunn-Vaturi, Ulrich, Anne-Elizabeth. "BOARD GAMES in pre-Islamic Persia". Encyclopædia Iranica, Voir aussi World's Oldest Backgammon Discovered In Burnt City". Payvand News. December 4, 2004.

- (en) localisation d'un des plus anciens jeu de parcours

- Michael Crane, Backgammon, p. 118

- Voir en particulier les articles « abacus » et « tabula » et « ludus » in Anthony Rich, Dictionnaire des antiquités, Grand Bibliothèque Payot, 1995

- Michael Crane, Backgammon, p. 119

- Gargantua, Livre I, Chapitre XXII

- « A short treatise on the game of back-gammon - British Library », sur explore.bl.uk (consulté le )

- Pierre Marie Michel Lepeintre, Cours complet de trictrac, avec un abrégé du gammon, du jacquet et du garanguet, Guillaume, Paris, 1818, p. 155.

- (en) eXtreme Gammon

- International Backgammon review p. 20

- Tristan, champion de France de Backgammon