Fer à cheval

Le fer de cheval est une bande de métal recourbée en U servant à protéger de l'usure le dessous des sabots des équidés. L'invention date du IXe siècle.

Le maréchal-ferrant est l'artisan spécialiste du ferrage des chevaux. Autrefois sédentaire et de surcroît forgeron, le maréchal-ferrant est à présent spécialisé et déplace son matériel d'un site à l'autre pour ferrer les équidés là où ils se trouvent, même sur leur lieu de pâturage. Selon l'emploi fait du cheval, c'est-à-dire travail ou équitation, et l'état ou la pathologie des sabots (pouvant nécessiter une ferrure orthopédique), les fers ont différentes formes et sont constitués de matériaux adaptés. Le fer à cheval est réputé pour être un porte-bonheur lorsqu'il est porté.

Rôle du fer

Les fers évitent l’usure prématurée des sabots[1]. En effet, les équidés utilisés par l'homme comme animal de trait ou de selle peuvent subir, si l'effort demandé est plus important que dans les conditions naturelles (plus de 30 km/jour), une usure prématurée du sabot. L'invention du fer à cheval a permis de ralentir cette usure. Les usages des chevaux actuels (dans les pays développés) sont aujourd'hui cependant beaucoup moins agressifs pour les pieds des chevaux.

Les fers permettent également de corriger certains défauts d'aplomb[2] - [1], en modifiant la surface d’appui du pied au sol. Ils ont un rôle orthopédique, notamment pour les pieds atrophiés, encastelés, plats, ou les talons fuyants.

À la différence des hipposandales, les fers sont des protections permanentes fixées dans le pied du cheval par des clous.

Les fers sont utilisés dans le traitement de certaines pathologies : affections ostéo-articulaires, hygroma du coude, syndrome naviculaire, abcès. Ils permettent de soulager des structures douloureuses, favorisant ainsi leur guérison[3].

Enfin, les fers, comme d'autres protections amovibles (hipposandales) évitent à certains chevaux de se faire mal dans les cailloux.

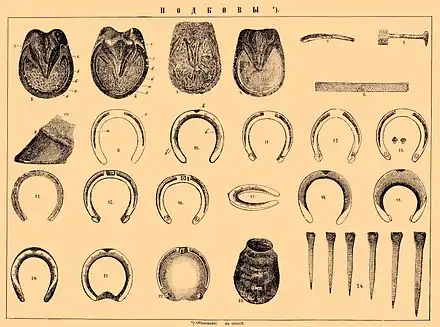

Historique

Antiquité

Les Grecs ne connaissaient pas la ferrure. Xénophon mentionne l'embatai, pièce de cuir lacée pour protéger les pieds dans les terrains abrasifs. Vers 330 av. J.-C., les opérations militaires de cavalerie d'Alexandre le Grand ont dû être interrompues pour permettre aux chevaux de reformer la corne de leurs sabots.

Toutefois, l'opinion de Diderot dans son encyclopédie est différente[4]. De même, Homère et Appien font mention d'un fer à cheval, le premier dans le 151e vers du second livre de l'Iliade, l'autre dans le livre XII de son Histoire romaine, De Bello Mithridatico.

Les Romains ont inventé l'hipposandale : pièce de métal recouvrant la corne et remontant en partie sur le sabot, maintenue par des lacets de cuir inventés par les Celtes.

Moyen Âge

Le fer à cheval est attesté de façon indubitable en Europe où il apparaît à la fin du IXe siècle dans les zones de terres lourdes et humides[5].

Une étude de la littérature antérieure à l’œuvre de Léon VI a permis de localiser, dans un traité byzantin militaire (De re strategica), une référence à des plaques de fer placées sous les sabots des chevaux pour les protéger. Même si l’auteur ne se réfère pas de façon précise aux fers à clous, cette mention devient une preuve importante de l’utilisation, plus tôt qu’on ne le pensait, d’un fer plein dès l'époque protobyzantine. Cette œuvre est datée du VIe siècle. Il y est fait référence aux plaques de fer. L’auteur donne des conseils sur les chevaux mis en première ligne de bataille et sur la façon de les équiper pour les protéger. Outre une armure pour la tête, la poitrine et l’encolure, il conseille de mettre à l’abri les pieds des chevaux de mauvaises blessures, causées par les chausse-trapes ou des engins similaires, grâce à des plaques de fer. Il ne pourrait s’agir ici que de fers à cheval semblables au fer oriental, non pas vides – comme la plupart des hipposandales et des fers à clous de type européen – mais pleins à la base pour que le pied de l’animal soit entièrement protégé des chausse-trapes[6].

Des fouilles des tumuli de guerriers mongols de cette époque ont permis de retrouver des fers circulaires, fixés uniquement sur leur bord d'appui externe.

_avec_fer_%C3%A0_cheval.jpg.webp)

Époque moderne

Cesare Fiaschi écrit en 1556 le premier traité sur les mors et les fers à cheval, Trattato dell'imbrigliare, atteggiare, & ferrare cavalli (La manière de bien emboucher, manier et ferrer les chevaux). La maréchalerie se codifie avec Jacques de Solleysel[7](1664), François-Alexandre de Garsault[8] (1771), Philippe-Étienne Lafosse[9] (1803), et Claude Bourgelat[10] (1804).

Époque contemporaine

Avec le développement de l'art vétérinaire, apparaissent aux XIXe siècle et XXe siècle des ferrures orthopédiques complexes. Le XXe siècle voit avec l'apparition de nouveaux matériaux et alliages, le développement des fers en aluminium, en matière plastique, les amortisseurs à base de silicone et les résines composites pour renforcer la paroi des sabots.

Description

Parties du fer

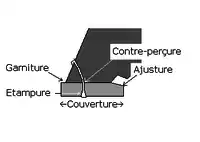

On distingue artificiellement quatre parties au fer : la pince (partie avant), la mamelle, puis le quartier (parties latérales), et enfin l'éponge (partie arrière)[11]. Les bords du fer sont appelés rives, la distance entre les rives est appelée couverture. La rive externe correspond au contour extérieur et la rive interne au contour intérieur du fer. La voûte est la rive interne du fer correspondant à la pince en rive externe[11].

Les fers sont percés de trous destinés à permettre le passage des clous. L'extrémité du trou située vers le sol est appelée étampure[11], celle dirigée vers le sabot est appelée contre-perçure. Le fer est dit étampé à gras quand les étampures sont éloignées de la rive externe, étampé à maigre dans le cas contraire[12]. Les étampures doivent être nettes, régulières, et percées de manière à loger exactement la tête pyramidale des clous[12]. Généralement, un fer présente un nombre pair d’étampures, au minimum 6, mais elles peuvent être plus nombreuses, jusqu'à 10[12], en fonction de la taille du fer, de la qualité de la corne et du travail du cheval. Elles sont percées régulièrement pour que le poids du fer soit réparti sous la paroi et que les clous soient suffisamment et régulièrement espacés pour éviter l’éclatement de la corne[3].

Les pinçons sont des rebords du fer, de forme triangulaire, destinés à stabiliser la tenue du fer. Le plus souvent, les fers antérieurs portent un seul pinçon tandis que les postérieurs deux.

Des mortaises à crampons peuvent être creusées sur le fer, au niveau des éponges. Ce sont des orifices filetés permettant de visser des crampons sur le fer, afin d'améliorer la tenue du cheval sur sol mou ou sur sol particulièrement dur.

La garniture est la largeur du fer dépassant à l'extérieur du pied[12], et l'ajusture la partie du fer qui n'est pas en contact avec le sabot à l'intérieur du pied. L'ajusture est parfois biseautée pour soulager l'appui de certaines parties du pied.

Description

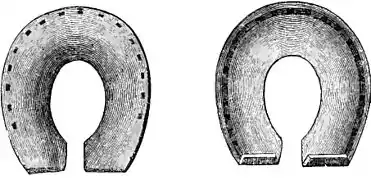

Comme le sabot, le fer antérieur est plus arrondi que le fer postérieur, qui est plutôt ovale. Sa largeur et sa longueur sont presque égales. Il possède en général un seul pinçon, centré en pince. Les éponges sont identiques à celles des postérieurs. Le fer postérieur a en général deux pinçons au niveau des mamelles, ce qui permet de « reculer » le fer, c'est-à-dire le mettre plus arrière du pied. Ainsi, le cheval risque moins de toucher ses antérieurs en se déplaçant. On distingue les fers droits des fers gauches par leur branche interne plus droite et étampée plus à maigre que la branche externe. Vu de profil, le fer est plat, avec une légère élévation en pince, commençant dès les premières étampures[13].

Les fers des mulets sont moins larges, aux branches plus longues, avec une garniture plus grande que pour un cheval[14].

Clous

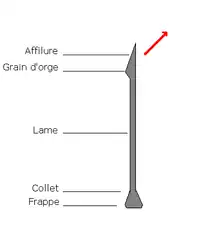

Les clous à ferrer comportent plusieurs parties. Tout d'abord, la tête, composée de la frappe destinée à recevoir les coups de marteau, et le collet qui va s'enfoncer dans l'étampure. Le collet du clou doit être adapté à l'étampure et à la rainure du fer. Ensuite, la lame de longueur adaptée à la taille du pied est prolongée par le grain d'orge. Le grain d'orge est un renflement qui fait dévier le clou vers l'extérieur du pied. La partie oblique du grain d'orge est appelée affilure, elle doit être placée vers l'intérieur du pied[15]. Une fois le clou planté, son extrémité extérieure est recourbée et coupée formant ainsi le rivet.

Méthodes de ferrure

Le rythme habituel de renouvellement des fers est de six semaines environ, pas toujours en fonction de leur usure, la pousse de la corne entrant aussi en ligne de compte.

- Ferrure à la française ou à chaud

Le fer est chauffé puis ajusté à la tournure plantaire du pied. La corne n'est ni innervée ni vascularisée[16], et est un isolant thermique : le fer peut être posé à chaud, pour permettre de rectifier sa tournure après vérification lors du posé[17]. Par contre, le derme de pied, fortement vascularisé, va souffrir de rétractation du fait de l'irradiation de la chaleur. Le maréchal-ferrant se fait seconder par un aide (« le teneur de pieds ») qui maintient le sabot à la main en s'aidant d'une lanière de cuir.

- Ferrure à l'anglaise ou à froid

Le maréchal-ferrant ferre seul, à chaud ou à froid, en maintenant le sabot sur ou entre les genoux. Cette méthode de ferrure s'est généralisée en France. Outre l'économie d'une personne, elle permet au maréchal-ferrant d'avoir une bonne vision du sabot, pour un résultat tout aussi solide.

- Ferrure au travail

Le cheval est immobilisé dans un bâti au moyen de sangles, nommé travail à ferrer. Cette technique n'est plus guère utilisée, elle servait principalement pour les bœufs et les chevaux lourds. Elle est considérée comme très coercitive et réservée aux cas difficiles ou aux chevaux lourds qui n'ont pas appris à donner les pieds convenablement, comme cela arrive parfois chez les jeunes chevaux de trait.

Cependant on peut aussi considérer qu'il existe des variantes importantes des méthodes de ferrures, selon les apprentissages et les races d'équidés liées à leur utilisation ; on peut ferrer un cheval à l'anglaise à chaud et inversement à la française à froid... Il existe en fait quatre méthodes de ferrures.

Pour être plus précis et donner deux exemples concrets, un cheval de sport « selle français » destiné au saut d'obstacle peut être ferré indifféremment à chaud ou à froid, à la française ou à l'anglaise selon la méthode de travail du maréchal ferrant, alors qu'un pur sang anglais utilisé pour la course de vitesse ne peut être que ferré à froid et à l'anglaise dans son box.

Différents fers

Compositions

- Acier

Le fer est rarement composé de fer pur, car ce matériau possède de faibles propriétés mécaniques. Il est en général utilisé allié avec du carbone (0,2 à 0,5 %) sous forme d'acier[18].

- Aluminium

Le fer en aluminium est plus léger[19] et possède un point de fusion beaucoup plus bas que le fer en acier. Sa résistance mécanique est également faible lorsqu’il est pur ; il s’use beaucoup plus vite. Son pouvoir amortissant est plus faible que celui du fer en acier, surtout en terrain dur. Sa résistance mécanique peut être augmentée par un alliage avec d’autres métaux, permettant d’obtenir des fers à usure normale, mais nettement plus légers[19].

- Plastique

Les fers en plastique sont composés de polyuréthane thermoplastique et d'un insert métallique. Ce sont des fers encore plus légers que les fers en aluminium, dont le comportement face à la glissade correspond à celui d’un sabot non ferré[20]. Ils procurent une meilleure adhésion à l’asphalte et au béton.

Plus performant en durée de vie que les fers acier ils peuvent atteindre plus de 1500km.

Types de fers

Les types de fers sont extrêmement variés, nous verrons les plus courants :

- Les fers en cœur sont ovales, avec un large support postérieur passant sous les talons et sous la fourchette. Ils soutiennent la partie postérieure du pied, permettant une diminution de la pression en pince. Leur large appui en fourchette permet également de soulager les talons. Ils sont utilisés pour soulager les fourbures[21] - [22].

- Les fers couverts, en général moins épais, permettent une meilleure protection du pied. Ils peuvent être élargis dans leur ensemble ou seulement dans une partie (demi-couverts, couverts en pince, en éponge, en branche interne ou externe, etc)[23]. Ils protègent la sole et parfois la paroi, et permettent une meilleure répartition des pressions sur le fer. Ils permettent aussi de corriger un défaut de conformation du pied ou une affection unilatérale du pied[21] - [22].

- Les fers dégagés sont plus étroits et légers, ils sont principalement utilisés en course, et peuvent être raînés[23].

- Les fers à la florentine[24] présentent une extension incurvée de la pince[25], et peuvent servir pour traiter un pied-bot.

- Les fers inversés ou à l'envers ou fers Napoléon ont la pince dirigée vers l'arrière[21] - [22]. Ils sont utilisés pour favoriser le déroulement de la foulée.

- Les fers en M sont des fers en cœur dont on a tronqué entièrement la pince. Ils suppriment encore plus l’appui en pince, tout en soutenant la partie postérieure du pied et en ne comprimant pas la sole[21] - [22]. Au lever du pied, le fer dessine un M dont la branche médiane soutient la fourchette. Ils sont utilisés dans le traitement de la fourbure, et soulagent fortement le cheval.

- Les fers NBS (Natural Balance Shoe) se basent sur la conformation des pieds des chevaux sauvages, et reproduisent les principales caractéristiques morphologiques permettant d’obtenir l’équilibre naturel du pied[2].

- Les fers nourris ou épais ont une épaisseur augmentée soit sur toute la surface (dit à la marchande), soit sur une portion seulement : nourris en pince, en mamelle, en branche interne ou externe)[23]. Ces fers s'utilisent pour remédier à des défauts d'aplomb, en créant une élévation d’une partie du pied, ou pour protéger des pieds sensibles[21] - [22].

- Les fers à oignons s'élargissent en éponge. Ils protègent les talons sensibles, augmentent la surface d'appui en partie postérieure du pied et limitent l'enfoncement des talons dans le sol souple. Ils permettent de soulager des chevaux ayant un syndrome naviculaire modéré, ou tolérant mal l'egg bar shoe[26].

- Les fers ovales ou egg-bar shoes soulagent la partie postérieure du pied. Ils peuvent être utilisés dans le traitement du syndrome naviculaire[27] - [28].

- Les fers pantoufle ou désencasteleurs ont la rive interne plus épaisse que la rive externe, , constituant deux plans inclinés permettant aux talons de glisser et ainsi de s'écarter[23].

- Les fers à planche ont les éponges réunies par une barre de métal droite, sans ajusture, et de même épaisseur que le fer, dite planche, permettant un bon appui au niveau de la fourchette, sur au moins la moitié de sa longueur. Ils sont utilisés dans le traitement du symptôme naviculaire[29] - [30].

- Les fers en plastique type Easywalker (TM) peuvent permettre un meilleur confort et un allègement de la ferrure.

- Les fers avec rolling facilitent la bascule du pied, avec un départ du pied plus facile et plus rapide en ligne droite. Ils permettent de soulager la région naviculaire et le tendon fléchisseur profond[31].

- Les fers schneider ont une planche réunissant les éponges et une seconde, perpendiculaire à la première fixée sur la voûte. Ils sont utilisés dans les fourbures.

- Les fers à tous pieds sont utilisés comme secours en randonnée. Ils sont articulés en pince et percés de nombreuses étampures[23], de façon à ne pas devoir transporter un assortiment complet de fers.

- Les fers à traverse ont une épaisse lame de fer soudée au niveau des éponges. Ils sont moins lourds et moins glissants que les fers à planche, et ne présentent pas d’appui sur la fourchette[21] - [22].

- Les fers tronqués ont été biseautés ou diminués dans certaines de parties, afin de soustraire à l’appui certaines régions du pied. Ils sont utilisés pour protéger les membres des chevaux qui forgent (touchent l'éponge du fer antérieur avec la pince du postérieur), s'atteignent (se blessent les membres avec leur fer), pour soulager des zones traumatisées, ou pour faciliter la bascule du pied[21] - [22].

- Les plaques de cuir ou de matière plastique peuvent être interposées entre le fer et le sabot. Elles jouent un rôle de protection de la sole et d'amortissement[21] - [22]. Du silicone peut également être injecté sous la plaque pour en renforcer les effets. Ce dispositif peut soulager une bleime ou une fourbure[32].

_J4.JPG.webp) Fer classique.

Fer classique. Fer en cœur.

Fer en cœur. Fers couverts.

Fers couverts. Fer ovale ou egg-bar shoe.

Fer ovale ou egg-bar shoe. Fer ovale ou egg-bar shoe en aluminium.

Fer ovale ou egg-bar shoe en aluminium. Fer à planche.

Fer à planche.

Accidents de ferrure

- Le clou de rue est la pénétration d'un clou dans les parties vives du pied. La gravité dépend de la profondeur de la blessure et de leur endroit[33].

- L'enclouure (un des rares mot français comportant deux « u » successifs) est une piqûre non rectifiée (le clou restant en place[34]) avec souvent formation d'un abcès.

- Le pied serré est la conséquence d'un fer broché trop près des éponges et ne permettant pas à la fourchette de jouer son rôle amortisseur. Le pied devient sensible, boiteux : il faut déferrer, supprimer les clous mal implantés[35].

- La sole chauffée ou brûlée est due à l'application trop prolongée d'un fer trop chaud. La corne est jaunie, parfois humide et décollée. Il faut appliquer un pansement antiseptique et protéger le pied par un fer léger à forte ajusture[35].

Hippologie

On dit « Pas de pied, pas de cheval »[36] - [37], ce qui résume l'importance de la santé des pieds du cheval pour fournir un travail. Le fer à cheval joue un rôle de protection du sabot et l'épargne d'une usure prématurée. En fonction de la vitesse de pousse de la corne et des conditions d'utilisation du cheval, la ferrure devra être renouvelée toutes les 6 à 8 semaines. Dans la nature, un cheval n'a pas besoin de fer car la vitesse de pousse de la corne est égale à sa vitesse d'usure.

On a pris l'habitude de ferrer le cheval domestique, soumis à des contraintes de travail (porter un cavalier, se déplacer sur des sols abrasifs comme le sable). Selon les conditions de détention, les chevaux domestiques n'ont pas besoin d'être ferrés. Parfois seuls les antérieurs sont ferrés. Il est de plus en plus courant de laisser le cheval sans fers et d'utiliser des hipposandales lors de travail sur terrain abrasif ou pour de longues randonnées. Selon le terrain et la qualité du pied il est parfois possible de se passer de toute protection du sabot.

Culture

Héraldique

.svg.png.webp)

Le fer à cheval, blasonné souvent « fer » tout court, est un meuble héraldique dont la définition par défaut est assez floue, bien qu'il soit assez fréquent dans les armoiries (surtout en zone germanique).

- Sa position est la pince en haut (Duhoux d'Argicourt) ou en bas (Viton de Saint-Allais)

- Le nombre de trous est de six selon Viton de Saint-Allais, mais le plus souvent non déterminé - donc devant être blasonné, ce qui est rarement le cas - la plupart des représentations ont 8 trous, quelques-unes, 7.

Par contre, il y a consensus sur l'attribut « cloué » qui indique que les trous sont d'une autre couleur que le champ (ci-contre : blason de Le Teilleul : D'azur à trois fer à cheval d'argent cloués du même).

Il existe un meuble voisin, dit « fer de mule » très similaire et souvent confondu, voire considéré comme synonyme.

Porte-bonheur

Le fer à cheval est considéré comme un objet ayant des vertus porte-bonheur. Cette vertu légendaire vient sans doute du fait qu'un fer à cheval égaré était revendu au forgeron et permettait ainsi d'en récolter quelques espèces sonnantes et trébuchantes[38]. Les fers à cheval, du fait du martelage à froid qu'ils subissent, étaient refondus pour divers usages. Les fers à cheval usagés et reforgés étaient nommés lopin bourru.

Le fer en tant que métal protégerait des mauvaises influences et du malheur. On voit également dans sa forme l'initiale du Christ ou le croissant de lune, symbole de fertilité et de chance.

Pour porter bonheur, le fer doit être placé les éponges vers le haut : « pour que le bonheur ne tombe pas » ! Il faut également qu'il soit trouvé par hasard sur la route, et de préférence encore muni de ses clous[38].

Une autre origine de cette tradition est la légende de saint Dunstan, forgeron qui deviendra archevêque de Canterbury en 959. Le diable lui ayant amené son cheval à ferrer, Dunstan cloua le fer sur le pied fourchu du démon. Celui-ci dut promettre, afin d'être libéré, de ne jamais entrer dans une maison protégée par un fer à cheval.

Enfin l'origine la plus probable du « fer porte bonheur » provient d'un vieux mythe romain : Néron y est alors « César » et pour montrer à l'ensemble de son royaume l'étendue de sa richesse, il ordonna à ses forgerons de forger et poser à ses chevaux des fers en or. Malheureusement pour Néron, les techniques de la pose des fers n'étaient pas encore au point et lorsqu'il se pavanait sur ses terres, il arrivait que l'un de ses chevaux se déferre. La légende raconte que le pauvre paysan qui par chance passait par là, trouve alors en ce fer de valeur inestimable, une source de bien être éternel. Bien évidemment, tout cela n'est que pure invention car à cette époque, l'or était un métal bien trop mou et trop onéreux pour en faire des clous.

Pour que la bénédiction se réalise il faut aujourd'hui trouver un fer, le pinçon planté dans le sol et qu'il soit, comme le faisait Néron, forgé à la main. Il doit en outre posséder sept étampures.

Astronomie

La nébuleuse du Fer à Cheval est un des noms de la nébuleuse M17 située dans le Sagittaire.

Notes et références

- H.-D Körber (trad. de l'allemand), Le pied du cheval, sabots, ferrures, maladies, Paris, Vigot, , 178 p. (ISBN 2-7114-1379-9), p. 178

- Geoffrey Vandenhout, Physiologie du pied du cheval et ferrure NBS (Thèse d'exercice), École nationale vétérinaire de Toulouse, (lire en ligne [PDF])

- Marcelin Sara, Les ferrures orthopédiques adaptées aux principales pathologies locomotrices du cheval de sport (Thèse de doctorat vétérinaire), Université Claude-Bernard Lyon 1, (lire en ligne [PDF])

- Denis Diderot, Jean le Rond d'Alembert, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, « Ferrure »

- (en) Susan McBane, A Natural Approach to Horse Management, Methuen, (ISBN 0-413-62370-X), p. 57–60

- S. Lazaris, « Considérations sur l’apparition du fer à clous: contribution à l’histoire du cheval dans l’Antiquité tardive », dans La veterinaria antica e medievale. Testi greci, latini, arabi e romanzi (Atti del II Convegno internazionale, Catania 3-5 ottobre 2007), Lugano, , 259-292 p.

- Jacques de Solleysel, Le parfait Mareschal, qui enseigne à connoistre la beauté, la bonté et les défauts des chevaux, les signes & les causes des maladies ; les moyens de les prévenir ; leur guérison, le bon ou mauvais usage de la purgation & de la saignée. La manière de les conserver dans les voyages, de les nourrir, & de les panser selon l'ordre,

- François-Alexandre de Garsault, Le nouveau parfait maréchal,

- Philippe-Étienne Lafosse, Guide du maréchal, ouvrage contenant une connoissance exacte du cheval et la manière de distinguer et de guérir ses maladies. Ensemble un traité de la ferrure qui lui est convenable,

- Bourgelat

- Bourgelat, p. 37

- Aublet, p. 177-178

- Bourgelat, p. 74

- Bourgelat, p. 70

- Aublet, p. 180

- Didier Géraldine, Étude comparative des différentes techniques de vénographie du pied du cheval atteint de fourbure (Thèse de doctorat vétérinaire), École nationale vétérinaire de Toulouse, (lire en ligne [PDF])

- Fitzpatrick Andréa (trad. de l'anglais), Le livre d'or des chevaux, l'encyclopédie des chevaux et de l'équitation, Paris, EDL, , 437 p. (ISBN 2-84690-068-X)

- Amelineau L., Le pied du cheval : Anatomie, Aplombs, Maréchalerie, Pathologie (thèse d'exercice), École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique, , p. 194.

- Jean Marie Denoix, « Pourquoi ferrer en aluminium » [vidéo], sur Vimeo, (consulté le ).

- Franck H., « Ferrures en plastique », sur Ferrures Duplo, (consulté le ).

- D’Autheville P.,Fromond P., Précis de maréchalerie, Maloine, , 341 p.

- Launois T., Denoix J.M., Perrin R., Guide pratique d’orthopédie et de chirurgie équine, Medcom, , p. 283

- Aublet, p. 182-183

- Bourgelat, p. 74-78

- Deprey Fabrice (maréchal-ferrant), « Fers spéciaux », sur http://fabrice.deprey.free.fr (consulté le )

- « Fers ACR à oignons 10 mm », sur AC Concepts, (consulté le )

- Pons Marie, Intérêt diagnostique de l’IRM dans le cas du syndrome podo-trochléaire chez le cheval (Thèse de doctorat vétérinaire), École nationale vétérinaire de Toulouse, (lire en ligne [PDF])

- « Fers ACR egg bar shoe quater clips à plat », sur AC Concepts, (consulté le )

- Budin M., Contribution à l’étude de la ferrure pathologique du cheval de selle : le fer à planche et ses dérivés (Thèse de doctorat vétérinaire), École nationale vétérinaire d'Alfort, , p. 75

- « Fers ACR à planche 1 pinçon », sur AC Concepts, (consulté le )

- Vaillant M., Denoix J.M., « Qu'est-ce que les fers rolling? », sur Performance horse shoes, (consulté le )

- Bourzac C., Module informatique interactif sur le syndrome podotrochléaire du cheval (Thèse d'exercice), Université Claude-Bernard Lyon 1, (lire en ligne [PDF])

- Aublet, p. 195

- Aublet, p. 184-185

- Aublet, p. 185

- Körber 1999

- Sébastien Chauveau, « Le pied : prévenir et guérir », Cheval Magazine, no 373, , p. 80-83

- Lucier Mercier, « Maréchalerie le « savoir-fer » », Sports équestres, no 21,

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- S. Lazaris, « Considérations sur l’apparition du fer à clous : contribution à l’histoire du cheval dans l’Antiquité tardive », in V. Ortholeva, M. R. Petringa (eds), La veterinaria antica e medievale. Testi greci, latini, arabi e romanzi (Atti del II Convegno internazionale, Catania 3-5 ottobre 2007) [Biblioteca di Sileno, 2], Lugano, 2009, p. 259-292 [lire en ligne]

- Stavros Lazaris (éd.), Le cheval dans les sociétés antiques et médiévales. Actes des Journées internationales d'étude (Strasbourg, 6-7 novembre 2009), Turnhout: Brepols, 2012 (Bibliothèque de l’Antiquité tardive 22), 311 p., 108 ill n/b et 30 en coul.

- Lieutenant-Colonel Aublet, Manuel d'hippologie, Charles-Lavauzelle & Cie, (BNF 32908948)

- Claude Bourgelat, Essai théorique et pratique sur la ferrure, (lire en ligne)

- N. S. Loving, Manuel vétérinaire pour propriétaires de chevaux, Vigot, , 552 p. (ISBN 978-2-7114-1369-0 et 2-7114-1369-1)

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :