Sagittaire (constellation)

Le Sagittaire (ce terme signifie « l’Archer ») est une constellation du zodiaque traversée par le Soleil du 18 décembre au 18 janvier. La constellation se situe entre Ophiuchus à l'ouest et le Capricorne à l'est. Le Sagittaire était l’une des 48 constellations identifiées par Ptolémée.

| Sagittaire | |

Vue de la constellation. | |

| Désignation | |

|---|---|

| Nom latin | Sagittarius |

| Génitif | Sagittarii |

| Abréviation | Sgr |

| Observation | |

| (Époque J2000.0) | |

| Ascension droite | Entre 264° et 305° |

| Déclinaison | Entre -45,5° et -12,03° |

| Taille observable | 867 deg2 (15e) |

| Visibilité | Entre 55° N et 90° S |

| Méridien | 20 août, 21h00 |

| Étoiles | |

| Brillantes (m≤3,0) | 7 (ε, σ, ζ, δ, λ, π, γ2) |

| À l’œil nu | 195 |

| Bayer / Flamsteed | 67 |

| Proches (d≤16 al) | 2 |

| La plus brillante | ε Sgr (1,79) |

| La plus proche | Ross 154 (9,68 al) |

| Objets | |

| Objets de Messier | 15 (M8, M17, M18, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M28, M54, M55, M69, M70, M75) |

| Essaims météoritiques | |

| Constellations limitrophes | Aigle Capricorne Couronne australe Écu de Sobieski Microscope Ophiuchus Scorpion Télescope |

Le Sagittaire désigne également un signe du zodiaque correspondant au secteur de 30° de l'écliptique traversé par le Soleil du 23 novembre au 21 décembre. C'est dans ce sens qu'il sert au repérage des déplacements planétaires, encore utilisé en astrologie.

Histoire

En Mésopotamie

Au tout début, l’étoile PA.BÍL.SAG = Pabilsag apparaît dans des listes stellaires de Nippur à la fin du IIIe millénaire av. è. c.[1]. Pabilsag est, dans la mythologie, une manifestation de Ninurta, le dieu de la Guerre, celui qui fut, dans le mythe d’Anzû, le hérault désigné par le conseil des dieux pour combattre le monstreux aigle léontocéphale, caractérisé sur la voûte céleste par la figure de TE8 = arû, ancêtre de la figure grecque d’Αετός, soit en latin Aquila, « l’Aigle ».

Profil de Pabilsag, l'ancêtre mésopotamien du Sagittaire d'après un kudurru du XIIe siècle av. é. c.

L'identité de cette étoile ne fait pas l’unanimité des chercheurs, mais il est fort probable qu’il s’agisse de θ Oph. Par la suite, c’est-à-dire au début du 1er millénaire è.c., le ciel est organisé en constellations, c’est-à-dire que les étoiles sont désormais nommées par leur situation dans les figures célestes, et comme cela est attesté dans les fameux éphémérides qui s’étalent de 652 av. é.c à 61 de notre ère, cette étoile est nommée MÚL KUR šá KIR4 šil PA, soit « la Brillante de la pointe de la Flèche de Pabilsag » (voir Alpha Scorpii)[2]. L’image de la figure à laquelle elle appartient, soit PA.BÍL.SAG (en abrégé : PA) = Pabilsag est déjà connue dès la Haute Antiquité par un archer-centaure ailé ityphallique à deux visages.

En Grèce

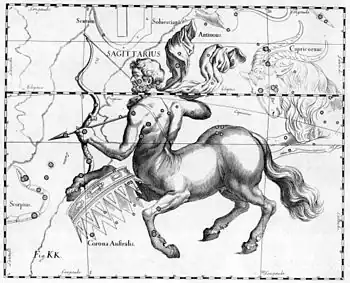

L'Archer-centaure mésopotamien a été repris par les Grecs sous le nom de Τοξότης, « l’Archer », dont Pline l’Ancien accorde l’emprunt à Cléostrate de Ténédos, et qui est en tout cas attesté chez Euctémon[3], et dont l’image la plus connue correspond bien à celle de Pabilsag. Mais ils l’ont bien sûr adapté à leur propre imaginaire. Ainsi Ératosthène le voit comme Crotos, le fils d’Euphémé, à qui les Muses ont appris l’usage de l’arc qui lui permit de tirer sa nourriture des bêtes sauvages[4]. Mais pour d'autres auteurs, il représenterait le centaure Pholos[5], ou même à Chiron (lui-même associé à la constellation du Centaure), et il serait en train de viser le Scorpion avec son arc.

Chez les Arabes,

il faut distinguer le ciel arabe traditionnel, ayant pour base les manāzil al-qamar ou « stations lunaires », et le ciel gréco-arabe, soit celui qui a été emprunté par les astronomes aux Grec dès le début du IXe siècle.

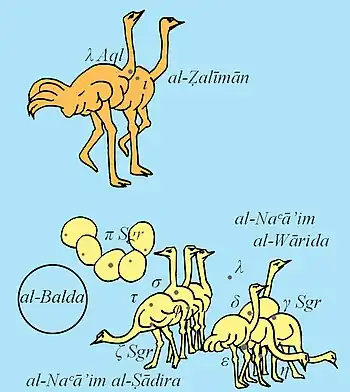

La majeure partie de l’espace de Sagittarius est occupée, dans le ciel arabe traditionnel, par une grande scène animalière nommée النعايم al-Naᶜā’im, « les Autruches », qui correspond à la XXe des des manāzil al-qamar ou « stations lunaires »[6], et qui se répartit en deux groupes. L'un est الواردة النعايم al-Naᶜā’im al-Wārida, « les Autruches qui descendent boire » au Fleuve, en arabe ألنهر al-Nahar, qui est un des noms de la Voie lactée, tandis que l'autre est النعايم الصادرة al-Naᶜā’im al-Ṣādira, « les Autruches qui reviennent de boire ». Ces deux groupes sont articulés de part et d’autre de راحي النعايم Rāᶜī al-Naᶜā’im, « le Berger des Autruches ». À côté de cela, deux groupes annexes, الأدحي al-Udḥī, « le Nid » ‒ c’est-à-dire le lieu où l’autruche couve ses œufs ‒, situé dans le Turban du Sagittaire et, surplombant cette scène, الظليمان al-Ẓalīmān, « les Deux Autruches mâles », qui appartiennent à l’espace de l’Aigle dans le ciel gréco-arabe[7]. Ces figures arabes sont à l’origine de plusieurs noms d’étoiles diffusés dans les catalogues contemporains. Notons que la XXIe des des manāzil al-qamar ou « stations lunaires » est البلدة al-Balda, soit « le Lieu vide [d'étoiles].

Quand les astronomes arabes ont repris le formage du ciel opéré par les Grecs, Τοξότης, « l’Archer », ils l’ont nommé الرامي al-Rāmī, « le Tireur à l’arc ». Mais ils connaissaient déjà, venu directement de Mésopotamie par l‘araméen Qešta, « l’Arc », القوس al-Qaws, qui était le nom du 9e signe du zodiaque, attesté dans l’horoscope de fondation de la ville de Baghdad en 762, ainsi que nous rapporte l’érudit persan al-Bīrūnī[8]. Ces deux noms sont ainsi utilisés pour la figure du Sagittaire, ce qui se retrouve dans des noms d’étoiles empruntés aux Arabes.

Présentation

Situation de la constellation

Le Sagittaire est à la croisée de plusieurs alignements.

Il appartient à un immense alignement qui fait le tour du globe, et qui est un axe de repérage majeur de la voûte céleste. Partant de l'arc et la tête (σ Sgr) du Sagittaire, il remonte vers le nord par la tête du Capricorne (β Cap), le long de l'axe du Verseau, pour atteindre la diagonale du Grand carré de Pégase. De là il passe le long de la diagonale d'Andromède, puis par Algol, Capella, Castor et Pollux, Alphard (Hydre, l'extrémité des Voiles puis Acrux et Alpha Centauri, Shaula (λ Scorpii), et enfin reboucle sur le Sagittaire.

Il appartient à un autre grand alignement qui part d'Arcturus du Bouvier, passe par la Tête du serpent et le bas du Serpentaire, passe par Kaus Borealis (λ Sgr) et le « cou » du Sagittaire, Nunki (σ Sgr), et se prolonge vers Fomalhaut du Poisson austral, puis remonte vers Cetus.

Quand le Scorpion est visible, le Sagittaire se repère facilement, par sa forme. Il se situe dans l'axe des deux « yeux du chat » de la queue du Scorpion.

Forme de la constellation

La constellation est facilement reconnaissable par un astérisme en forme de théière[9]. L'étoile la plus brillante de la constellation est Kaus Australis (ε Sgr), à la base sud de l'arc du Sagittaire. À 10° plus au nord-est se détache Nunki (σ Sgr), qui marque son cou. Ces deux étoiles forment la diagonale d'un quadrilatère, que viennent compléter Kaus Medius (δ Sgr) au nord-ouest, et Ascella (ζ Sgr) au sud-est. Ce quadrilatère marque le corps de la théière. Derrière l'arête est σ - ζ, une étoile plus faible - τ Sgr - marque l'arrondi de l'anse. De l'autre côté, γ forme le point du bec ; et au-dessus du côté nord, λ Sgr marque le point du couvercle.

L’arc du Sagittaire est formé de Kaus Borealis (λ), Kaus Medius (δ) et Kaus Australis (ε) (Kaus signifiant arc en arabe).

La Voie lactée est la plus dense à l’endroit où elle traverse le Sagittaire ; c’est aussi là que se trouve son centre. Par conséquent, le Sagittaire contient un bon nombre d’étoiles brillantes, d’amas stellaires, et de nébuleuses. Charles Messier y a catalogué 15 objets stellaires dans son Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles.

Étoiles principales

Kaus Australis (ε Sgr)

Kaus Australis (ε Sgr), l’étoile la plus brillante de la constellation, atteint la magnitude apparente 1,79 (36e du ciel). Distante de 145 années-lumière, c’est une géante bleue, plusieurs centaines de fois plus lumineuse que le Soleil.

C’est une étoile double : son compagnon est de magnitude très faible.

Autres étoiles

Les désignations de Bayer du Sagittaire ne suivent pas du tout l’ordre de brillance des étoiles. Nunki (σ Sgr) est la deuxième étoile de la constellation.

KW Sagittarii et VX Sagittarii sont deux supergéantes rouges, qui font partie des plus grandes étoiles qui soient connues.

Objets célestes

Un des amas les plus brillants du Sagittaire est M55, à environ 7,5° à l’ouest de δ Sgr.

La constellation contient aussi des nébuleuses comme la nébuleuse du Lagon (M8) près de λ Sgr qui est très belle vue au télescope, la nébuleuse du Cygne (M17), la région d'étoiles en formation NGC 6559, la nébuleuse Trifide (une grande nébuleuse contenant quelques jeunes étoiles très chaudes) et la Nébuleuse de l'Araignée rouge.

Sagittarius A, la source radio complexe associée au centre de la galaxie se trouve aussi ici[10]. Les astronomes pensent que Sagittarius A pourrait contenir un trou noir supermassif.

Notes et références

- Roland Laffitte, « L’héritage mésopotamien des Grecs en matière de noms astraux »

- Roland Laffitte, « Les étoiles de comput dites 'normales' dans les Journaux astronomiques (652-61 av. J.-C.) », site URANOS. »

- André Le Bœuffle, Les Noms latins d’astres et de constellations, éd. Paris : Les Belles Lettres, 1977, pp. 173-176.

- Ératosthène, Le Ciel, mythes et histoires des constellations, Pascal Charvet (dir.), Paris : Nil Éditions, 1998, p. 133.

- « Sagittaire : origine et signification de votre signe astrologique », sur Cosmopolitan.fr (consulté le )

- Roland Laffitte, Le ciel des Arabes. Apport de l’uranographie arabe, Paris : Geuthner, 2012, pp. 198-203.

- Hans Karl Frederik Christian Schjellerup, Description des étoiles fixes composée au milieu du Xe siècle de notre ère par l'astronome persan Abd Al-Rahman Al-Sûfi. Traduction littérale de deux manuscrits arabes de la Bibliothèque royale de Copenhague et de la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg…, Saint-Pétersbourg : Eggers et Cie, 1874, repr. Fuat Sezgin, Islamic mathematics and Astronomy, vol. XXVI, Frankfurt am Main : Institut für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1997, pp. 186-188.

- Roland Laffitte, Héritages arabes. Des noms arabes pour les étoiles, Paris : Geuthner, 2005, p. 46.

- « A.S.C.T Section Astronomie : Le Sagittaire », sur www.astrosurf.com (consulté le )

- (en) http://www.ianridpath.com/startales/sagittarius.htm

Voir aussi

Bibliographie

- [Gury 1986] Françoise Gury, « La forge du destin : à propos d'une série de peintures pompéiennes du IVe style », Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité, t. 98, no 2, , p. 427-489 (DOI 10.3406/mefr.1986.1512, lire en ligne, consulté le ).

- [Laffitte 2006] Roland Laffitte, « Précisions sur l'origine des noms des signes du zodiaque », Bulletin de la SELEFA, no 7, , p. 1-10 (lire en ligne, consulté le ).

Articles connexes

Liens externes

- (en) « Sagittarius » dans l'Encyclopædia Britannica en ligne.

- Société d'astronomie de Rennes