Claude Bourgelat

Claude Bourgelat, né le à Lyon et mort le à Paris, est un écuyer et vétérinaire français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 66 ans) Paris |

| Formation | |

| Activités |

| Membre de |

|---|

Bourgelat est le précurseur de l’institutionnalisation de l'enseignement vétérinaire, à travers la fondation des deux premières écoles vétérinaires du monde, qu'il a impulsées à Lyon en 1761, puis à Maisons-Alfort en 1765. On peut également le regarder comme le fondateur de l’hippiatrique en France.

Biographie

Le père de Claude Bourgelat est un riche commerçant qui partage ses activités entre Lyon, où son élection à l'échevinage le fait accéder à la noblesse, et Livourne en Italie. Après son décès en 1719, Claude voit l’aisance matérielle s’amenuiser et l’ambiance familiale se dégrader au fil des procès autour de l’héritage.

Bourgelat démarre donc sa vie d'adulte avec très peu de moyens. Entre 1724 et 1729, il sert dans la troupe des mousquetaires. Puis, on le retrouve à Lyon où il tient un cabinet d'avocat de 1733 à 1740. Il plaide des affaires pour la haute bourgeoisie et la noblesse lyonnaise. Les relations qu'il se crée alors dans cette sphère du pouvoir local lui serviront pour la réalisation de ses ambitions professionnelles.

Le fondateur des sciences vétérinaires

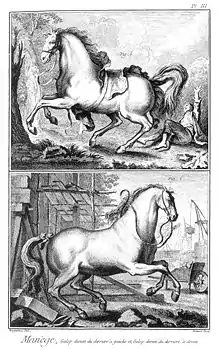

Le , Bourgelat obtient le brevet « d’écuyer du roi tenant l’Académie d’équitation de Lyon ». Il occupe cette fonction de 1740 à 1765. Dès 1744, il publie son premier ouvrage Le Nouveau Newcastle. Ce traité d'équitation qui présente une nouvelle approche de l’art équestre lui vaut une notoriété considérable dans l'Europe entière.

À l'occasion de la rédaction de ce livre, Bourgelat remarque des anomalies dans les descriptions antérieures de la biomécanique du cheval. Il les attribue à des erreurs dans les connaissances anatomiques de l'époque. Il décide alors de se consacrer à des recherches dans ce domaine et réclame, pour ce faire, la collaboration des chirurgiens humains exerçant à l'hôtel-Dieu. Claude Pouteau et Jean-Baptiste Charmetton, professeurs au collège de chirurgie de Lyon répondent avec intérêt et enthousiasme à sa demande. À la faveur de cette collaboration avec les médecins de l'homme, l'Écuyer a trois révélations :

- la différence entre la démarche empirique et le raisonnement scientifique,

- la similitude entre la « machine humaine et la machine animale »,

- l'opportunité de créer le métier de « médecin des animaux ».

Ainsi, Bourgelat se transforme en auteur scientifique. En 1750, il publie le tome I des Éléments d’hippiatrique. La conception du plan de cet ouvrage englobe toutes les notions d’anatomie, de physiologie, de pathologie, d’hygiène, de thérapeutique voire de zootechnie y compris la visite d’achat du cheval. L’auteur les aborde avec un esprit qui fait appel à l’expérience, à l’observation, au raisonnement, à l’analyse et à la déduction. Il s’agit d’une méthode novatrice qui repousse résolument l’empirisme et ses recettes.

En 1752, Bourgelat est nommé correspondant de l’Académie des sciences de Paris. C’est la reconnaissance de sa valeur scientifique et de sa qualité de savant du siècle des Lumières. Ami de d’Alembert, il est choisi comme collaborateur de l’Encyclopédie pour y rédiger les articles se rapportant au cheval. Il écrit plus de la moitié du contenu de l’Encyclopédie en matière d'équitation, de médecine et de chirurgie vétérinaire.

L'arrivée à Lyon en 1754 d'Henri Léonard Bertin est une providence pour Bourgelat. Ce jeune haut fonctionnaire vient y exercer les fonctions d'intendant de la Généralité, on dirait aujourd'hui préfet de région. Les deux hommes se lient rapidement d'une profonde amitié qui survivra au départ de Bertin pour la capitale lorsqu'il est nommé trois ans plus tard lieutenant général de police. Très vite admis à la Cour, il poursuivra sa brillante carrière en devenant contrôleur général des finances en 1763. Mais il n'attend pas cette haute promotion pour réussir à convaincre le roi Louis XV de l'intérêt, pour l'économie rurale du royaume, de créer une profession qui pourrait lutter contre les épizooties affectant le bétail.

Par arrêt du Conseil du Roi en date du , l'autorisation est donnée à Bourgelat d'ouvrir une école vétérinaire dans les faubourgs de Lyon « … où l’on enseignera publiquement les principes et la méthode de guérir les maladies des bestiaux, ce qui procurera insensiblement à l’agriculture du Royaume les moyens de pourvoir à la conservation du bétail dans les lieux où cette épidémie désole les campagnes… ». C’est en effet le que Claude Bourgelat, directeur de l’académie d’équitation de Lyon, obtient du roi Louis XV l’autorisation et les moyens de créer, grâce à l’appui de son ami Henri-Léonard Bertin, alors Contrôleur Général des Finances, « une École où l’on enseignerait publiquement les principes et les méthodes de guérir les maladies des bestiaux ». Installée dans un ancien relais de poste dit le « Logis de l'Abondance » situé dans le quartier de la Guillotière, l'École accueille son premier élève le . L’établissement fut élevé en 1764 au rang d’École Royale Vétérinaire et poursuivit son essor sur ce site jusqu’en 1796 quand, devenue trop exiguë et insalubre, elle fut transférée dans le quartier de Vaise sur les quais de Saône, dans l’ancien couvent des Deux-Amants. Elle fut transférée à Marcy-l'Étoile à la fin du XXe siècle.

Bertin veut aussi une École à Paris et souhaite en confier la direction à Bourgelat. Le , un arrêt royal nomme Bourgelat directeur et inspecteur général de l’École royale vétérinaire de Lyon et de toutes les écoles vétérinaires établies ou à établir dans le Royaume. Il s'installe à Paris fin . À la fin de l’été 1766, l'École est ouverte au château d’Alfort, domaine qui est toujours son siège à ce jour.

La création de l’école nationale vétérinaire de Lyon, suivie quatre ans plus tard de celle d’Alfort a un retentissement dans toute l’Europe. Dès leur fondation, Bourgelat accepte des élèves venus de Suisse, d’Angleterre, de Suède, du Danemark, des états germaniques, d’Italie. De retour dans leurs pays, ces élèves font l’éloge des écoles françaises ainsi que celle de leur fondateur qu’ils considèrent comme le créateur de l’Art vétérinaire. Très vite, les disciples du Maître fondent à leur tour des écoles dans toutes le grandes villes d'Europe. Certaines ont eu une vie brève mais la plupart existent encore. Durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, quatorze écoles vétérinaires ont ainsi vu le jour en Europe.

Claude Bourgelat apparaît donc comme le fondateur incontesté de l'enseignement et, par là-même, de la profession vétérinaire en leur offrant en outre quatre racines patrimoniales et fondamentales :

- la démarche scientifique,

- la préoccupation économique,

- la dimension comparative,

- l'approche éthique.

L'écuyer

Claude Bourgelat dirigea vingt-cinq ans l'académie d'équitation de Lyon. Il publia en 1744 Le Nouveau Newcastle, œuvre très personnelle malgré son titre, qui est remplie de bons principes[1]

Le promoteur du concept de biopathologie comparée

L'héritage légué par Bourgelat ne s'arrête pas à la médecine animale. Il est le pionnier du concept mondialement connu de nos jours sous la formule « One health ». C'est dans l'Encyclopédie de Diderot qu'il lance les premières bases de la biopathologie comparée. En effet, dès 1755, il écrit :

« La médecine de l’homme est utile à celle du cheval et réciproquement. »

Un an plus tard, dans un autre article de ce même ouvrage, on peut lire:

« L'analogie de mécanisme du corps de l'homme et de l'animal,... est véritablement constante, s'éloigner de la route qui conduit à la guérison de l'un et chercher de nouvelles voies pour la guérison de l'autre, c'est s'exposer à tomber dans des écarts criminels. »

En 1761, dans l'opuscule décrivant l’École de Lyon intitulé Art vétérinaire ou médecine des animaux, il affirme:

« Nous nous estimerons trop heureux si les personnes à qui la vie des hommes est confiée, persuadées des progrès que leur art peut attendre encore de la médecine comparée, daignait nous mettre à portée d'éprouver,..., sur des animaux ce que la prudence ne leur permet pas de tenter sur la nature humaine. »

Plus tard, en 1777, dans son dernier ouvrage dénommé Règlement pour les Ecoles royales vétérinaires et qui constitue son testament philosophique, il confirmera les principes :

« Nous avons connu l'intimité des rapports qui existent entre la machine humaine et la machine animale, rapports qui sont tels que l'une et l'autre médecine s'éclaireront et se perfectionneront mutuellement. »

« Les portes de nos Ecoles sont ouvertes à tous ceux qui, chargés par état de veiller à la conservation des hommes, auront acquis,..., le droit d'y venir interroger la nature, chercher des analogies et vérifier les idées dont la confirmation peut être utile à l'espèce humaine. »

Claude Bourgelat apparait donc bien aussi comme le promoteur du concept de biopathologie comparée sans lequel la médecine moderne n'aurait jamais pu connaitre aussi rapidement les fantastiques progrès qu'elle a connus au cours des deux siècles suivants.

Claude Bourgelat est mort à Paris le , probablement des suites d'une crise de goutte, maladie dont il souffrait beaucoup depuis près de trente ans. Il peut, sans nul doute, être qualifié de visionnaire et de bienfaiteur de l'humanité. Cependant, seuls quelques vétérinaires de par le monde connaissent son nom et son œuvre. Il reste encore aujourd'hui injustement et dramatiquement méconnu.

Postérité

En France, il existe un serment de Bourgelat.

Plusieurs villes de France, notamment Lyon, Marcy-l'Étoile, Toulouse et Maisons-Alfort, sièges d'écoles vétérinaires, ont une rue Bourgelat.

Œuvres

- Traité de la cavalerie, Lausanne, 1747, in-12 ; traduit en anglais

- Éléments d’hippiatrique, ou nouveaux principes, etc., Lyon, 1750-1753, 3 volumes in-8°

- Éléments de l’art vétérinaire à l’usage des élèves des écoles royales vétérinaires. Matière médicale raisonnée, ou Précis dans les médicaments considérés dans leurs effets, avec les formules médicinales de la même école, 1761 ; Lyon, J.-M. Bruyset, 1765, in-8°, XIV-239 p. ; 3e éd., Paris, J.-B. Huzard, 1796, 2 vol. in-8°

- Matière médicale raisonnée, etc., Lyon, 1765, in-4°

- Anatomie comparée du cheval, du bœuf et du mouton (suivie de Recherches sur le mécanisme de la rumination), Paris, 1766, in-8° ; traduit en allemand

- Éléments de l’art vétérinaire à l’usage des élèves des écoles royales vétérinaires, Précis anatomique du corps du cheval, comparé avec celui du bœuf et du moutons, Paris, chez Vallat-la-Chapelle, 1766-1769, in-8°, 530 p. ; 2e éd. (augmentée), Paris, chez la Ve Vallat-la-Chapelle, 1791 ; Paris, chez J.-B. Huzard, 1793, in-8° ; 3e éd. (identique à la précédente), Paris, chez Mme Huzard, 1798, 2 vol. in-8°, 378 et 466 p. ; 4e éd. (augmentée et publié avec des Notes par J.-B. Huzard), Paris, Mme Huzard, 1807, 2 vol. in-8°, 425 et 455 p. ; Paris, Mme Huzard, 1832, in-8° ; traduit et publié en allemand, en italien, en espagnol[2]

- Art vétérinaire, ou Médecine des animaux, Paris, Impr. de J.-T. Hérissant, chez Vallat-la-Chapelle, 1767, in-4°, 31 p.

- Traité de la conformation extérieure du cheval, de sa beauté et de ses défauts, Paris, 1769, in-8°

- Essai sur les appareils et sur les bandages propres aux quadrupèdes, avec Philibert Chabert, Paris, Impr. royale, et chez Vallat-la-Chapelle, 1770, in-8°, XIII-106 p. ; nouvelle éd., Paris, Mme Huzard ; 2e éd., Paris, Mme Huzard, 1813, in-8°, XVI-151 p. avec 21 planches ; traduit en allemand[3]

- Traitement pour l’épizootie qui règne sur les bêtes à cornes, Paris, Impr. royale, 1770, in-4°, 19 p.

- Essai théorique et pratique sur la ferrure, à l’usage des Élèves des Écoles vétérinaires, avec Philibert Chabert, 1re éd., Paris, Impr. royale, 1771, in-8°, XVI-206-XX p. Texte en ligne ; 2e éd., Paris, chez Mme Huzard, 1805, in-8°, XVI-230 p. ; 3e éd., Paris, Mme Huzard, 1813, in-8°, XVI-222 p[4].

- Mémoire sur les maladies contagieuses du bétail, avec un sommaire sur une question très-importante, et suivi de l’avis de plusieurs médecins que l’auteur a cru devoir consulter, Paris, Impr. royale, 1775, in-4°, 32-11 p. ; Paris, Impr. royale, 1783, in-4°, 43 p.

- Règlements pour les Écoles royales vétérinaires de France..., Paris, Impr. royale, 1777, in-8°, XIV-255 p.

- Léon Moulé. Correspondance de Claude Bourgelat. 1912 (circa). (Texte intégral.)

Bibliographie

- Philippe Cottereau, Janine Weber-Godde, Claude Bourgelat 1712-1779, un Lyonnais fondateur des deux premières écoles vétérinaires du monde, Comité Bourgelat - ENS Editions,

- Marc Mammerickx, Claude Bourgelat, avocat des vétérinaires, Bruxelles, L'Auteur, 1971.

- Hugues Plaideux, « L'inventaire après décès de Claude Bourgelat », in Bulletin de la Société française d'histoire de la médecine et des sciences vétérinaires, n°10, 2010, p. 125-158. en ligne

- Hugues Plaideux, « La descendance de Claude Bourgelat », in Bulletin de la Société française d'histoire de la médecine et des sciences vétérinaires, n°12, 2012, p. 161-176. en ligne

- Bourgelat, Claude, in : Frank Arthur Kafker, The encyclopedists as individuals: a biographical dictionary of the authors of the Encyclopédie, Oxford, 1988, p. 67–71.

- Richard Tagand, « Claude Bourgelat, écuyer lyonnais, 1712–1779 », in Revue de médecine vétérinaire, 1959, p. 888–897.

- Alcide Railliet et Léon Moulé, Histoire de l’École d’Alfort, Paris, Asselin et Houzeau, 1908, en ligne

- Louis Furcy Grognier, Notice historique et raisonnée sur C. Bourgelat, Fondateur des écoles vétérinaires ; ou l’on trouve un aperçu statistique sur ces établissemens, Paris, 1805.

Notes et références

- Michel Henriquet et Alain Prevost, L'équitation, un art, une passion, Paris, Seuil, , 319 p.

- d'après Florian Reynaud, Les bêtes à cornes dans la littérature agronomique de 1700 à 1850, Caen, thèse de doctorat en histoire, 2009, annexe 2 (19. 1766)

- d'après Florian Reynaud, Les bêtes à cornes dans la littérature agronomique de 1700 à 1850, Caen, thèse de doctorat en histoire, 2009, annexe 2 (19. 1770)

- d'après Florian Reynaud, Les bêtes à cornes dans la littérature agronomique de 1700 à 1850, Caen, thèse de doctorat en histoire, 2009, annexe 2 (19. 1771)

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la santé :

- Cet article comprend des extraits du Dictionnaire Bouillet. Il est possible de supprimer cette indication, si le texte reflète le savoir actuel sur ce thème, si les sources sont citées, s'il satisfait aux exigences linguistiques actuelles et s'il ne contient pas de propos qui vont à l'encontre des règles de neutralité de Wikipédia.