Premier Empire bulgare

La dénomination Premier Empire bulgare (en bulgare : българьско цѣсарьствиѥ, bŭlgarлsko cěsarĭstvije) désigne deux États médiévaux successifs : le khanat bulgare du Danube (681-864) et le tsarat bulgare (864-1018) gouvernés par une aristocratie proto-bulgare de boyards initialement tengristes, convertis au christianisme oriental à partir de 864 et régnant, de part et d’autre du bas-Danube, sur des populations slaves, valaques, grecques, albanaises et autres, déjà chrétiennes. Cet État du sud-est de l’Europe, fondé à la suite de la victoire bulgare d’Ongal gagnée par Asparoukh contre les Byzantins de Constantin IV, exista entre le VIIe siècle et le XIe siècle. Il réalisa une brillante osmose culturelle entre ses différentes composantes, adoptant le nom de sa noblesse fondatrice (България et en grec Βουλγαρία : Bulgarie[3]), la langue de la majorité slave de ses sujets (qui devînt aussi sa langue liturgique), la foi chrétienne de rite grec, et deux alphabets nouveaux adaptés aux langues slaves, dérivés de l’alphabet grec : le glagolitique et le cyrillique. Au sommet de sa puissance, sous Siméon Ier, le Premier Empire bulgare s’étendait du coude du Danube au Dniepr et de la mer Adriatique à la mer Noire, ne laissant aux Byzantins que les côtes des actuelles Albanie, Grèce et Thrace.

| Statut |

Khan (865-917) Tsar (917-1019) |

|---|---|

| Capitale |

Pliska (865-893) Preslav (893-972) Skopje (972-992) Ohrid (992-1018) |

| Langue(s) | Protobulgare (en), vieux-slave et grec médiéval |

| Religion |

Tengrisme (632-864) Christianisme grec (864-1018) |

| Population (en 681[2]) | env. 400 000 habitants |

|---|---|

| • 814[2] | env. 900 000 habitants |

| • 927[2] | env. 1 400 000 habitants |

| • 970[2] | env. 1 800 000 habitants |

| • 1017 | env. 500 000 habitants |

| 852 | Début du règne de Boris Ier de Bulgarie |

|---|---|

| 864 | Conversion au christianisme grec de l'aristocratie protobulgare |

| 1018 | Chute |

Entités précédentes :

- Khanat bulgare du Danube

- Khaganat avar (nord-ouest)

- Sklavinies et Valachies (joupanats dispersés)

- Empire byzantin (sud)

Entités suivantes :

- Grande-principauté de Hongrie (nord-ouest)

- Pétchénègues et Coumans (nord-est)

- Empire byzantin (sud)

Après avoir consolidé sa position dans les Balkans, la Bulgarie entra dans une période s’étendant sur plusieurs siècles de relations parfois amicales, mais la plupart du temps hostiles avec l’Empire byzantin. Émergeant comme principal adversaire de l’Empire byzantin au nord, le Premier Empire bulgare sauva toutefois Constantinople, notamment lors du deuxième siège arabe de la capitale impériale, au cours duquel l’armée bulgare brisa le siège et dispersa les assaillants, évitant ainsi l’invasion arabe du sud-est de l’Europe. De son côté Constantinople exerça une forte influence culturelle, architecturale, religieuse et littéraire sur la Bulgarie. Après la désintégration du khaganat avar, la Bulgarie commença à étendre son territoire au nord-ouest vers la plaine du moyen-Danube (que les géographes hongrois modernes appellent plaine de Pannonie). Plus tard, les Bulgares mirent fin à l’avancée des Petchenègues et des Coumans vers le bas-Danube et remportèrent dans le Boudjak une éclatante victoire sur les Magyars, forçant ceux-ci à s’établir dans cette même plaine de Pannonie.

À la fin du IXe siècle et au début du Xe siècle, après une série de victoires contre les Byzantins, ceux-ci reconnurent à Siméon Ier le titre de « César » (en bulgare « Tzar ») soit « empereur », d’où le nom de Premier « Empire » bulgare donné à son État par l’historiographie moderne. Après la défaite de l’armée byzantine à la bataille d’Anchialos en 917, les Bulgares mirent le siège devant Constantinople en 923 et 924. Les Byzantins devaient toutefois s’en relever et sous Basile II infliger aux Bulgares une défaite décisive lors de la bataille de la passe de Kleidion. En 1018, les dernières possessions bulgares durent se rendre aux Byzantins et le Premier Empire bulgare cessa d’exister pour se rétablir en 1185 sous le nom de Deuxième Empire bulgare.

Appellation

Depuis 681 et sa reconnaissance par l’Empire byzantin, le premier Empire bulgare fut connu simplement dans les textes sous le nom de Bulgaria (en grec : Βουλγαρία)[3]. Pour la distinguer de l’ancienne Grande Bulgarie (632-668, située en Ukraine) et de la Bulgarie de la Volga fondée par un autre groupe Proto-Bulgares, on utilise aussi les termes « Bulgarie du Danube »[4] ou « Premier État bulgare »[5] - [6]. Pour la période 681-864, on trouve également dans l’historiographie moderne le titre de « Khanat bulgare (Bulgarian Khanate)»[7] ou le « Khaganat bulgare (Bulgar Khaganate) »[8], d’après le titre turcophone de « khan » ou « khagan » que portaient ses dirigeants. On spécifie souvent khanat bulgare du Danube (Danube Bulgarian Khanate ou Danube Bulgar Khanat)[9] - [10].

D’abord appelé « prince » ou « knyaz »[11] depuis Boris Ier, le souverain bulgare prit en 917 avec Siméon Ier le titre d’ « empereur » ou « tsar »[12] et le pays fut connu comme « Empire bulgare »[13].

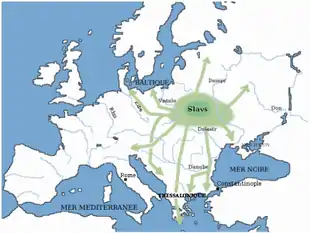

Migrations slaves et proto-bulgares dans les Balkans

L’Empire romain d’Orient

Au Ier siècle l’est de la péninsule des Balkans jusqu’au Danube avait été graduellement incorporé dans l’Empire romain[14]. Les invasions des Goths et des Huns avaient fait en sorte que la région était, au Ve siècle, dépeuplée et dévastée[15]. Né de la scission de l’Empire romain, l’Empire byzantin n’était plus en mesure d’assurer le contrôle de ces territoires, sauf sur les côtes et dans quelques villes de l’intérieur. Toutefois, il continuait à prétendre que sa souveraineté s’étendait sur l’ensemble de la région jusqu’au Danube. Des réformes administratives, législatives, militaires et économiques tentèrent de remédier à la situation, mais le désordre continuait à régner dans la plus grande partie des Balkans[16]. Au VIe siècle, l’empereur Justinien Ier (r. 527-565) tenta de reprendre le contrôle de la situation en reconstruisant notamment nombre de forteresses, mais après sa mort, faute de ressources militaires et financières, l’empire fut incapable de contenir la menace que les Slaves faisaient maintenant peser sur ses frontières[17].

Les migrations slaves dans les Balkans

Peuples d’origine indo-européenne, les Slaves sont mentionnés dans les sources comme habitant au Ve siècle les territoires situés au nord du Danube; toutefois, la plupart des historiens estiment que leur arrivée s’était effectuée plus tôt[18]. Le groupe auquel on donne le nom de « Slaves du sud » était divisé entre les Antes et les Sclavènes qui parlaient la même langue[18] - [19]. Les incursions slaves dans les Balkans augmentèrent au cours de la deuxième partie du règne de Justinien Ier. S’il ne s’agissait au début que de raids de pillage, les décennies 570 et 580 devaient voir les premières installations de colons sur une grande échelle[19] - [20] - [21]. Cette migration coïncidait avec l’arrivée des Avars qui s’installèrent dans les plaines de Pannonie entre le Danube et la Tisza dans les années 560, assujettissant au passage diverses populations proto-bulgares et slaves[19] - [22].

Tout entiers à leurs guerres avec les Perses sassanides, il ne restait aux Byzantins que peu de ressources disponibles pour lutter contre les Slaves[23] - [24], d’autant plus que leur grand nombre et l’absence d’organisation politique structurée rendaient difficile de les combattre[23]. Les guerres perses se poursuivant, les décennies 610 et 620 virent de nouvelles vagues de migrants slaves qui avancèrent dans les Balkans, atteignant la Thessalie, la Thrace et le Péloponnèse pendant que des raids ravageaient certaines iles de la mer Égée[25]. Si les Byzantins réussirent à se maintenir à Thessalonique et dans d’autres villes côtières, l’autorité impériale ne réussit plus à s’imposer à l’intérieur du pays[26].

Les Proto-Bulgares

Les Proto-Bulgares formaient des tribus guerrières semi-nomades venues de l’Asie centrale, lesquelles absorbèrent durant leurs migrations vers l’ouest d’autres groupes ethniques appartenant à des cultures variées : hunniques, iraniennes et indo-européennes[27]. Parmi les tribus proto-bulgares se trouvaient entre autres les Onoghours, les Outhigours, les Kouthrigours[28] - [29].

La première mention spécifique concernant les Proto-Bulgares dans les sources écrites date de 480 alors qu’ils étaient alliés de l’empereur Zénon (r. 474-491) contre les Ostrogoths[30] quoique l’on trouve une obscure référence à un Ziezi ex quo Vulgares dans le Chronographe de 354, dans lequel Ziezi serait un rejetant de Sem, fils de Noé, dans la Bible[31] - [32]. Dans les années 490, les Kouthrigours s’étaient déplacés à l’ouest de la mer Noire alors que les Outhigours habitaient à l’est. Dans la première moitié du VIe siècle, les Proto-Bulgares firent des raids dans l’Empire byzantin, mais dans la deuxième moitié de ce siècle, les Kouthrigours furent conquis par le khaganat Avar et les Outhigours passèrent sous la domination du khaganat turc occidental[33] - [34].

Lorsque faiblit la puissance des Turcs occidentaux dans les années 600, les Avars réaffirmèrent leur domination sur les Proto-Bulgares. Entre 630 et 635, le khan Koubrat appartenant au clan Doulo réussit à unifier les principales tribus proto-bulgares et à se libérer de la domination avare, créant une puissante confédération de tribus appelée Ancienne Grande Bulgarie aussi connue sous le nom de Patria Onoguria entre la mer Noire, la mer d’Azov et le Caucase[35] - [36]. Baptisé à Constantinople en 619, le khan Koubrat conclut une alliance avec l’empereur Héraclius (r. 610-641) et les deux pays demeurèrent en paix jusqu’à la mort de Koubrat entre 650 et 663[35]. Koubrat dut combattre les Khazars à l’est, mais ceux-ci eurent le dessus après sa mort entraînant la dissolution de l’Ancienne Grande Bulgarie en 668[37], ses cinq fils se dispersant avec leurs partisans. L’ainé, Batbayan, demeura sur place en tant que successeur de Koubrat et devint par la suite vassal des Khazars. Le second frère, Kotrag, se dirigea vers la région de la mi-Volga et fonda le Khanat bulgare de la Volga[38]. Le troisième, Asparoukh, conduisit son peuple vers l’ouest sur le cours du Danube inférieur[35]. Le quatrième, Kuber, s’installa d’abord en Pannonie sous suzeraineté avare, mais se révolta par la suite et se dirigea vers la Macédoine. Le cinquième, Alcek, s’installa en Italie centrale[39] - [40].

La Bulgarie sous les khans (681 – 852)

Sous Asparoukh et Tervel (681 – 721)

Sous la conduite d’Asparoukh, les Proto-Bulgares migrèrent vers l’ouest dans ce qui est aujourd’hui la Bessarabie, conquérant les territoires au nord du Danube dans la Valachie moderne avant de s’installer dans le delta du Danube[41]. Possédant d’imposants troupeaux, ils traversèrent le Danube dans les années 670 et s’établirent en Scythie Mineure, théoriquement territoire byzantin, ajoutant ainsi les vastes pâturages de cette région à ceux qu’ils contrôlaient déjà à l’ouest du Dniester[40] - [42] - [43]. Ayant récemment défait les Arabes, l’empereur Constantin IV (r. 668-685), conduisit une expédition terrestre et maritime en 680 pour chasser les Proto-Bulgares mais essuya un échec retentissant aux mains d’Asparoukh à Onglos, région marécageuse à l’embouchure du delta du Danube où les Proto-Bulgares avaient établi un camp fortifié[41] - [44]. Les Proto-Bulgares se dirigèrent alors vers le sud, traversèrent le Grand Balkan et envahirent la Thrace[45]. En 681, les Byzantins durent signer un traité humiliant les forçant à reconnaitre l’indépendance de la Bulgarie, à lui céder les territoires au nord du Grand Balkan et à payer au khan un tribut annuel[41] - [46]. Dans sa chronique universelle, Sigebert de Gembloux, chroniqueur bénédictin des XIe siècle-XIIe siècle, note que l’État bulgare fut créé en 680[47]. C’était le premier État indépendant que reconnaissait l’Empire byzantin dans les Balkans et la première fois qu’il acceptait de céder une partie des territoires dont il réclamait la suzeraineté[41]. Le chroniqueur byzantin Théophane le Confesseur écrira au sujet de ce traité :

« … l’empereur [Constantin IV] conclut la paix avec eux [les Bulgares] et agréa de leur payer tribut, à la grande honte des Romains pour expier leurs péchés. Car il était scandaleux pour tous les peuples, lointains ou rapprochés, d’apprendre que celui à qui tout le monde devait payer tribut, à l’est et à l’ouest, au nord et au sud, avait été défait par ce peuple sauvage et nouvellement arrivé[45] - [48]. »

Le sujet des relations entre Proto-Bulgares et populations slaves font encore l’objet de débats dépendant de l’interprétation que l’on fait des sources byzantines[49]. Selon Vasil Zlatarski, ils auraient conclu un traité avec elles[50], mais selon la plupart des autres historiens, ces dernières auraient été soumises[49] - [51]. Sur le plan de l’organisation et de la défense, les Proto-Bulgares avaient la supériorité, ce qui leur permit de dominer l’État, mais une collaboration existait entre eux et les Slaves pour la protection du pays. Les Slaves eurent la permission de conserver leurs chefs traditionnels et leurs coutumes, mais durent payer un tribut en nature et fournir des fantassins pour l’armée[52]. Les sept tribus slaves furent relocalisées vers l’ouest pour protéger la frontière contre les Avars, alors que les Séverianes furent transportés dans la région montagneuse des Balkans pour protéger les cols vers l’Empire byzantin[49].

Il est difficile d’estimer l’importance numérique de la population proto-bulgare sous Asparoukh. Vasil Zlatarski et John Van Antwerp Fine estiment que celle-ci ne devait pas être particulièrement nombreuse, avançant le chiffre de 10 000 personnes[53] - [54]. Steven Runciman croit pour sa part qu’elle devait être considérable[55]. Les Proto-Bulgares s’établirent principalement dans le nord-est du pays établissant leur capitale à Pliska, laquelle était à l’origine un campement colossal de quelque 23 km2 protégé par des remparts de terre[53] - [43].

Au nord-est, la guerre avec les Khazars continuait de faire rage et, en 700, le khan Asparoukh périt alors qu’il leur livrait bataille[56] - [57]. En dépit de ce revers, la consolidation du pays se poursuivit sous la direction du successeur d’Asparoukh, le khan Tervel (r. 700-721). En 705, il aida l’empereur déposé Justinien II à regagner son trône moyennant l’addition à la Bulgarie de la région de Zagore dans le nord de la Thrace, la première expansion du pays au-delà du Grand Balkan[57]. De plus, Tervel se vit conférer le titre de « César »[58], et assis sur un trône aux côtés de l’empereur, reçut les hommages de la population de Constantinople ainsi que de nombreux cadeaux[57] - [58]. Néanmoins, trois ans plus tard, lorsque Justinien voulut reprendre le territoire qu’il avait cédé, il fut défait lors de la bataille d’Anchialos[59]. Les échauffourées continuèrent jusqu’en 716 lorsque Tervel signa un important accord avec Byzance définissant les frontières entre les deux pays, fixant le tribut que Constantinople devait lui payer, réglant les relations commerciales, ainsi qu’un échange de prisonniers et fugitifs[58] - [60]. Lors du siège de Constantinople par les Arabes en 717-718, Tervel envoya son armée au secours de la capitale assiégée. Lors de la bataille décisive qui se déroula sous les murs de la ville, les Bulgares massacrèrent entre 22 000[61] et 30 000 Arabes[62], les forçant à abandonner leur entreprise. La plupart des historiens voient dans cette victoire l’arrêt des offensives arabes contre l’Europe[60].

La lutte pour la survie (753-803)

.png.webp)

La dynastie des Doulo s’éteignit à la mort du khan Sevar (r. 738 – 753); le khanat devait connaitre une longue crise politique au cours de laquelle le pays vint près de disparaitre. En l’espace de sept ans, sept khans se succédèrent sur le trône qui moururent tous assassinés. Les seules sources subsistant pour cette période trouble sont toutes byzantines et ne donnent que le point de vue byzantin[60]. Elles nous présentent deux factions luttant pour le pouvoir, l’une qui cherchait à maintenir de bonnes relations avec l’empire et qui domina la scène jusqu’en 755, l’autre qui voulait la guerre[60]. Ces mêmes sources byzantines font ainsi des relations avec l’Empire byzantin la principale raison des conflits internes en Bulgarie; il est probable toutefois qu’il y eut d’autres motifs, plus importants aux yeux des élites locales[60], au nombre desquels les relations entre la population bulgare et la population slave, beaucoup plus nombreuse. Il n’existe toutefois aucune preuve qui viendrait corroborer cette hypothèse[63]. Pour Zlatarski, il semblerait que l’aristocratie militaire bulgare ait été en faveur de la guerre, alors que les autres élites ainsi que la population slave auraient plutôt été en faveur de la paix avec Byzance[64].

Constantin V (r. 745-775), l’ « empereur-soldat », profita de cette instabilité intérieure pour lancer pas moins de neuf campagnes contre la Bulgarie[65]. Ayant réussi à mettre en échec le péril arabe durant la première partie de son règne, il put se concentrer sur la Bulgarie après 755[66]. Il battit les Bulgares lors des batailles de Marcellae (756), d’Anchialos (763), de Lithosoria (774), mais fut défait lors de la bataille du col de Rishki en 759 et perdit des centaines de navires lors d’une tempête en mer Noire. Si les succès militaires byzantins eurent comme effet d’exacerber la crise en Bulgarie, elles amenèrent aussi différentes factions à s’unir pour résister aux Byzantins comme on le vit à la grande réunion de 766 lorsque la noblesse et « le peuple en armes » dénonça le khan Sabin avec ces mots : « Grâce à vous les Romains ont enchainé la Bulgarie! »[66] - [67]. En 774, le khan Telerig (r. 768-777) prit Constantin V au piège en lui faisant avouer le nom de ses espions à la cour de Pliska, lesquels furent exécutés[66]. L’empereur byzantin devait mourir l’année suivante au cours d’une campagne de rétorsion contre la Bulgarie[68] - [69]. En dépit de nombreuses victoires, les Byzantins ne purent jamais ni conquérir la Bulgarie, ni lui imposer leur suzeraineté et une paix durable, témoignage de la résilience, des compétences militaires et de la cohérence interne de l’État bulgare[70] - [71]. La désolation qui suivit les neuf campagnes successives de Constantin V réussit surtout à unir les Slaves derrière les Bulgares, à faire détester les Byzantins et à ancrer la Bulgarie dans son rôle de voisin hostile[70]. Les hostilités se poursuivirent jusqu’en 792 lorsque le khan Kardam (r. 777-803) remporta une imposante victoire lors de la bataille de Marcellae et obligea les Byzantins à payer à nouveau tribut aux khans[72]. À la suite de cette victoire, la Bulgarie put surmonter sa crise interne et aborder le nouveau siècle plus forte et consolidée[73].

Sous le khan Krum (803-814)

Au cours du règne du khan Krum, la Bulgarie réussit à doubler sa superficie au sud et au nord-ouest annexant les territoires le long du moyen Danube et de la Transylvanie. De 804 à 806, les armées bulgares rasèrent le khaganat avar qui avait déjà subi de terribles défaites aux mains des Francs en 796; la frontière avec l’Empire franc fut fixée le long du moyen Danube ou de la Tisza[70]. Les tentatives byzantines pour consolider leur pouvoir sur les populations slaves de Macédoine et du nord de la Grèce ainsi qu’un raid byzantin contre le pays provoquèrent les Bulgares, lesquels se préparèrent à nouveau à affronter l’Empire byzantin[74] - [75]. En 808 ils s’aventurèrent dans la vallée de la Struma, défirent l’armée byzantine qui s’y trouvait et, en 809, capturèrent l’importante ville de Serdica (aujourd’hui Sofia)[74] - [76] - [77].

En 811, l’empereur Nicéphore Ier lança une offensive majeure contre la Bulgarie, s’empara, pilla et brula la capitale Pliska. Mais sur le chemin du retour, l’armée byzantine subit une défaite majeure lors de la bataille du col de Pliska. Nicéphore Ier devait y trouver la mort ainsi qu’une bonne partie de son armée; son crâne fut coulé dans l’argent pour servir de coupe au khan Krum[78] - [79]. Ce dernier devait reprendre l’initiative en 812, se dirigeant vers la Thrace, capturant le port de Messembria sur la mer Noire et défaisant une nouvelle fois les Byzantins lors de la bataille de Versinikia en 813, après quoi il offrit à ses adversaires un traité de paix magnanime[76] - [80]. Toutefois au cours des négociations, les Byzantins tentèrent d’assassiner Krum. En réponse, les Bulgares pillèrent l’est de la Thrace et s’emparèrent de l’importante ville d’Andrinople, relocalisant 10 000 de ses habitants « en Bulgarie, au-delà du Danube »[81] - [82]. Le khan se prépara ensuite à faire l’assaut de Constantinople déployant d’importants moyens pour y parvenir : 5000 chariots recouverts de plaques de métal furent construits pour transporter l’équipement nécessaire. Effrayés, les Byzantins demandèrent l’aide de l’empereur Louis le Pieux[83]. Soigneusement préparée, cette campagne ne devait jamais être lancée, Krum décédant subitement le 14 avril 814[81].

Le khan Krum fut également un grand législateur. C’est sous son règne que fut publié le premier code de lois écrit de Bulgarie qui devait établir le principe de l’égalité des lois pour tous les peuples vivant à l’intérieur de l’empire, tentant de réduire la pauvreté et solidifiant les liens sociaux dans un empire considérablement agrandi[84] - [85].

Sous Omourtag (814 – 831)

Le successeur du khan Krum, Omourtag (r. 814-831) conclut un traité de paix avec les Byzantins qui permit aux deux pays de refaire leurs économies et leurs finances après les conflits qui avaient ensanglanté la première décennie du siècle. La frontière fut fixée sur la fosse d’Erkesia entre Debeltos sur la mer Noire et la vallée de la Maritsa à Kalugerovo[86] - [87]. À l’ouest les Bulgares contrôlaient dès les années 820 Alba Bulgarica (aujourd’hui Belgrade); au nord-ouest, la frontière avec l’Empire franc fut fixée sur le cours du Moyen Danube[88] - [89] - [8].

Omourtag combattit également les Khazars le long du Dnieper qui marquait la frontière ultime de la Bulgarie à l’est[90]. La capitale, Pliska, fut l’objet de nombreuses constructions en pierre et en briques : palais, temple, résidence royale, forteresse, citadelle, réservoirs d’eau et bains[89] - [91]. En 814, commença la persécution des chrétiens[92], en particulier ceux ayant été faits prisonniers de guerre, maintenant établis au nord du Danube. Le Ménologe de Basile II rend gloire à l’empereur d’avoir été le défenseur de la foi face aux attaques des Bulgares.

L’expansion vers le sud et le sud-est se poursuivit avec les successeurs d’Omourtag, sous la conduite de l’infatigable kavhan (premier ministre) Isbul. L’importante cité de Philippopolis (Plovdiv) fut annexée durant le court règne du khan Malamir (r. 831-836). Sous son successeur, Pressiyan Ier (r. 836-852), les Bulgares conquirent la presque totalité de la Macédoine; les frontières du pays s’étendirent alors jusqu’à la mer Adriatique près de Valona et à la mer Égée[8]. Les historiens byzantins ne mentionnent aucune résistance de la part des populations de Macédoine à cette expansion, ce qui porte à croire qu’elle se fit de façon plutôt pacifique. La Bulgarie devenait ainsi la puissance dominante de la région[8]. Toutefois, l’expansion vers l’ouest fut arrêtée par l’apparition d’un nouvel État slave sous la suzeraineté de Byzance, la principauté de Serbie[8]. Les Bulgares firent la guerre aux Serbes de 829 à 842, mais sans parvenir à enregistrer de progrès. Selon l’historien Mark Whittow, la victoire serbe mentionnée dans le De Administrando Imperio ne fut qu’un vœu pieux de la part de Constantin VII, et toute soumission alléguée des Serbes aux Bulgares se serait limitée au paiement d’un tribut[8].

Sous Boris Ier (852-889)

Le règne de Boris Ier commença sous de fâcheux auspices. Pendant dix ans, l’empire dut combattre l’Empire byzantin, la Francie orientale, la Grande Moravie, les Croates et les Serbes, concluant de nombreuses alliances, mais changeant d’alliés à tout moment[93] - [94]. Autour du mois d', des tremblements de terre se firent sentir pendant quarante jours ; les récoltes furent médiocres créant la famine dans le pays qui fut ravagé par des sauterelles. Pourtant, en dépit de ces catastrophes, la diplomatie prudente de Boris Ier parvint à éviter toute perte de territoire et à garder l’empire intact[93]. Dans cette situation politique complexe, le christianisme qui permettait de forger des alliances sures et des relations diplomatiques solides devenait une religion plus attrayante que l’ancienne[95].

Tenant compte de la situation extérieure et de divers autres facteurs internes, Boris Ier se convertit en 864 et prit le titre de Knyaz (prince)[95]. Jouant de la rivalité entre la papauté de Rome et le patriarcat œcuménique de Constantinople, l’empereur réussit à assurer l’indépendance de l’Église nouvellement constituée[96]. Pour éviter une trop grande dépendance de Byzance dans les affaires religieuses du pays, il encouragea les disciples de Cyrille et Méthode à créer une littérature propre en vieux-bulgare[97]. Il devait se montrer sans pitié devant toute résistance à cette conversion, écrasant dans l’œuf une révolte de la noblesse en 866 et renversant son propre fils Vladimir (r. 889-893) qui voulait rétablir l’ancienne religion[98]. En 893, il convoqua un concile à Preslav au cours duquel il fut décidé que la capitale serait transférée de Pliska à Preslav, que le clergé byzantin serait banni du pays et que le vieux-Bulgare remplacerait le grec dans la liturgie[99]. La Bulgarie devait devenir au cours du Xe siècle la principale menace à la sécurité et à la stabilité de l’Empire byzantin[100].

L’Empire bulgare (893 – 927)

Siméon Ier (893-927)

Les décisions du concile de Preslav mettaient fin aux espoirs que pouvait encore entretenir l’Empire byzantin d’exercer une influence sur le nouvel État chrétien[101] - [102]. En 894, les Byzantins déplacèrent le marché des Bulgares de Constantinople à Thessalonique, heurtant ainsi les intérêts commerciaux bulgares et les principes qui réglaient le commerce entre les deux États depuis le traité de 716 ainsi que d’autres accords postérieurs sur ce que nous appellerions « la nation la plus favorisée »[103] - [104] - [105].

.jpg.webp)

Le nouveau prince, Siméon Ier (r. 893-927), connu par la suite comme Siméon le Grand, déclara la guerre aux Byzantins et défit ceux-ci en Thrace[106] - [107]. Les Byzantins se tournèrent alors vers les Magyars qui habitaient à l’époque les steppes au nord-est de la Bulgarie. Ceux-ci remportèrent deux victoires contre les Bulgares et pillèrent Dobrudzja; en réponse, Siméon s’allia aux Petchenègues plus loin à l’est et, en 895, les Bulgares infligèrent une défaite cuisante aux Magyars dans les steppes qui longent le Boug méridional. En même temps, les Petchenègues qui s’avançaient vers l’ouest empêchèrent les Magyars de rentrer chez eux[108]. Le coup fut si dur pour ces derniers qu’ils furent contraints de migrer vers l’ouest, s’établissant finalement dans la plaine de Pannonie où ils créèrent le royaume de Hongrie[108] - [109].

En 896, les Byzantins furent écrasés lors de la bataille de Bulgarophygon et durent implorer la paix, confirmant ainsi la supériorité de l’Empire bulgare dans les Balkans[110]. Les accords commerciaux antérieurs furent rétablis de même que le statut de la Bulgarie comme « nation la plus favorisée » et les restrictions au commerce furent abrogées. Enfin, l’Empire byzantin dut se résigner à payer un tribut annuel[111] - [112]. Le traité de paix devait rester en force jusqu’en 912, bien que Siméon Ier le viola après le sac de Thessalonique en 904, exigeant de nouvelles concessions territoriales en Macédoine[113].

En 913, l’empereur byzantin Alexandre décida d’annuler le paiement du tribut annuel à la Bulgarie[114] fournissant ainsi à Siméon le casus belli qu’il cherchait pour lancer un conflit au terme duquel il aspirait se voir reconnu comme empereur (en bulgare, tsar) et conquérir Constantinople, jetant ainsi les bases d’un empire byzantino-bulgare unifié[115]. En 917, l’armée bulgare infligea une défaite cuisante à l’armée byzantine lors de la bataille d'Anchialos, confirmant ainsi la suprématie militaire de la Bulgarie dans les Balkans[116] - [117]. Selon Théophane Continué, "il ne s’était pas produit un tel carnage depuis des siècles"[118]; Léon le Diacre pour sa part devait voir les tas d’ossements entassés des soldats ayant péri dans la bataille cinquante ans plus tard[119].

Les Bulgares devaient par la suite remporter d’autres succès : Katasyrtai (917), Pegae (921) et Constantinople (922). Ils capturèrent également l’importante cité d’Andrinople en Thrace et s’emparèrent de la capitale du thème d’Hellas, Thèbes, au sud de la Grèce[120] - [121]. À la suite du désastre d’Anchialos, les Byzantins incitèrent les Serbes à attaquer la Bulgarie à partir de l’ouest, mais leur entreprise échoua. En 924, les Serbes défirent une petite armée bulgare à la suite d'une embuscade[122] provoquant une importante campagne de rétorsion qui devait se terminer par l’annexion de la Serbie à la fin de la même année[123] - [124]. Toute nouvelle avancée à l’ouest des Balkans fut toutefois mise en échec par le roi Tomislav de Croatie, allié des Byzantins, qui empêcha une invasion bulgare en 926[125] - [126]. Siméon Ier finit par être convaincu qu’il ne pouvait conquérir Constantinople sans l’aide d’une flotte; en 922 il envoya une ambassade au calife fatimide Ubayd Allah al-Mahdi Billah à Mhadia pour obtenir une telle assistance. Le calife réagit favorablement et voulu envoyer des émissaires pour négocier une telle alliance, mais ceux-ci furent capturés près de la côte de Calabre par les Byzantins. L’empereur byzantin Romain Ier Lécapène réussit à renverser l’alliance proposée grâce à de généreux présents[127] - [128]. La guerre devait se poursuivre jusqu’à la mort de Siméon Ier en mai 927. La Bulgarie contrôlait alors la presque totalité des possessions byzantines dans les Balkans, mais faute de flotte ne pouvait tenter de s’emparer de Constantinople[129].

Les deux pays étaient épuisés par l’effort de guerre qui avait lourdement grevé leurs populations et leurs économies. Le successeur de Siméon Ier, Pierre Ier (r. 927-969) parvint à négocier un accord de paix favorable. Les Byzantins acceptaient de le reconnaitre comme empereur de Bulgarie; l’Église bulgare orthodoxe obtenait un patriarcat distinct; Constantinople paierait un tribut à la Bulgarie[130] - [131] - [132]. La paix fut scellée par le mariage de Pierre avec la petite-fille de Romain, Irène Lécapène[131] - [133]. L’accord devait marquer le début d’une ère de paix qui dura quarante ans entre les deux puissances.

Durant les premières années de son règne Pierre Ier dut faire face à la révolte de deux de ses trois frères, Jean en 928 et Michel en 930, mais les deux furent maitrisés[134]. Par la suite, Pierre Ier put jouir d’un règne paisible marqué par la consolidation politique, l’expansion économique et le développement de la culture[135] - [136].

Déclin et chute

En dépit de ce traité et de la paix qui régna pendant la période qui s’ensuivit, la position de l’Empire bulgare demeurait précaire. Le pays était entouré de voisins turbulents : les Magyars au nord-ouest, les Petchenègues et la puissance montante que représentait la Rus’ kiévienne au nord-est, ainsi que l’Empire byzantin, ennemi traditionnel et imprévisible[137]. La Bulgarie dut faire face à plusieurs raids dévastateurs de la part des Magyars entre 934 et 965. L’insécurité croissante dans le pays ainsi que l’influence grandissante de la noblesse terrienne et du haut clergé aux dépens des droits traditionnels de la paysannerie conduisirent à l’émergence du bogomilisme, une secte hérétique dualiste qui, dans les siècles suivants, devait essaimer dans l’Empire byzantin, dans le nord de l’Italie et dans le sud de la France[138]. Au sud, l’Empire byzantin réussit à inverser le cours des guerres byzantino-arabes contre le califat abbasside déclinant et, confiant dans sa nouvelle force, cessa en 965 de verser aux Bulgares le tribut traditionnel, ce qui conduisit à une nette détérioration des relations entre les deux pays[139]. En 968 les Byzantins incitèrent la Rus’ de Kiev à envahir la Bulgarie. Au cours des deux années subséquentes, le prince Svyatoslav Ier défit l’armée bulgare, captura Preslav et établit sa capitale dans l’importante ville de Preslavets (signifiant « petit Preslav »)[140]. Voyant sa situation désespéré, le tsar Pierre Ier dut abdiquer, cédant la couronne à son fils Boris II (r. 969-971) qui n’eut d’autre choix que de collaborer avec Svyatoslav[141]. Le succès inattendu des Rus’ inquiéta Constantinople et devait conduire à un conflit entre les deux[140]. L’empereur byzantin Jean Ier Tzimiscès (r. 969 – 976) devait finalement venir à bout des forces de Svyatoslav et forcer celles-ci à quitter les Balkans en 971[142] - [143]. Durant cette campagne, les Byzantins s’emparèrent de Preslav et firent prisonnier Boris II. Jean Ier tenta d’abord de se faire passer pour un libérateur, mais bientôt il amena Boris II à Constantinople où celui-ci dut abdiquer publiquement[144]. Bien que les Byzantins ne contrôlassent que la partie orientale de la Bulgarie, l’ensemble du pays fut déclaré « province byzantine »[145].

La partie occidentale à l’est de la rivière Iskar demeurait néanmoins libre et les Bulgares purent s’y regrouper sous l’égide des quatre frères dits « Cometopuloï »[146]. L’un d'eux, Samuel, prit la direction des opérations en 976, ses trois autres frères étant décédés. Lorsqu’en 976 Romain, le frère de Boris II, parvint à s’échapper de Constantinople, Samuel le reconnut comme héritier légitime du trône[N 1] et demeura comme général en chef de l’armée[147]. La paix devenait impossible : après l’abdication de Boris et la fin théorique de l’Empire bulgare, Romain et plus tard Samuel furent considérés comme des rebelles, ce qui conduisit à plus de quarante ans d’une guerre larvée de plus en plus cruelle[147].

Excellent général et habile politicien, Samuel réussit à inverser le courant en faveur des Bulgares. Le nouvel empereur byzantin Basile II (r. 960 – 1025) fut défait lors de la bataille des Portes de Trajan en 986 et eut la vie sauve de justesse[148] - [149].

Profitant de cette victoire Samuel se dirigea vers l’est et reprit le nord-est de la Bulgarie et, du même coup, les anciennes capitales de Pliska et Preslav. Au cours de la décennie qui suivit, les armées bulgares devaient annexer l’ensemble de la Thessalie et de l’Épire, pillant au passage la péninsule du Péloponnèse[150]. Au vu des succès militaires bulgares et alors que nombre de haut placés byzantins faisaient défection vers les Bulgares, les Byzantins durent faire face à la possibilité de voir l’ensemble de leurs thèmes des Balkans se retrouver sous souveraineté bulgare[151]. Menacé par une alliance entre les Byzantins et l’État serbe de Dioclée, Samuel fit la guerre et défit le prince de cet État, Jovan Vladimir et s’empara de ses territoires[152]. La même année, Romain, dernier descendant de la dynastie de Krum étant mort, Samuel Ier fut proclamé empereur de Bulgarie (tsar : 997 – 1014).

Il établit des relations amicales avec Étienne Ier de Hongrie, scellées par le mariage de son fils et héritier Gavril Radomir et de la fille d’Étienne. Toutefois, Gavril Radomir devait bientôt se séparer de son épouse et les Hongrois participèrent en 1004 à une guerre contre la Bulgarie aux côtés des Byzantins[153]. Avec le tournant du millénaire, l’avantage devait tourner au bénéfice de ces derniers conduits par l’empereur en personne. Basile II (r. 960-1025) devait entreprendre une série de campagnes annuelles contre les villes et places fortes bulgares, certaines d’entre elles s’étendant sur douze mois alors que ce genre de campagnes était généralement limité aux mois d’été permettant aux troupes de rentrer chez elles pour l’hiver[154]. En 1001, il s’empara de Pliska et de Preslav à l’est et en 1003 une grande offensive le long du Danube permit de récupérer Vidin après un siège de huit mois. En 1004, Basile II défit Samuel à la bataille de Skopje après quoi il prit possession de la cité[154]. Cette guerre d’usure s’étendit sur une dizaine d’années jusqu’à ce qu’en 1014 les Bulgares soient définitivement vaincus à la bataille de la passe de Kleidion. Selon les sources, 14 000 Bulgares auraient été capturés. De chaque 100 hommes, 99 auraient été aveuglés, le dernier n’étant qu’éborgné pour lui permettre de guider ses compagnons d’infortune sur le chemin du retour. Cette victoire devait donner à Basile II le surnom de « Bulgaroktonos » (tueur de Bulgares)[155] Lorsqu’ils arrivèrent à Prespa où résidait Samuel, celui-ci aurait subi un arrêt cardiaque à la vue de cette foule de malheureux; il devait décéder deux jours plus tard, le 6 octobre[155].

La résistance devait se poursuivre pendant quatre ans sous les règnes de Gavril Radomir (r. 1014-1015) et d’Ivan Vladislav (r. 1015-1018), mais après le décès de ce dernier à Dyrrachium la noblesse se rendit aux Byzantins et la Bulgarie fut annexée à l’Empire byzantin[156]. L’aristocratie bulgare devait conserver ses privilèges, bien que nombre de ses membres fussent transférés en Asie mineure pour priver la population de ses leaders naturels[157]. Le patriarcat bulgare fut rétrogradé au rang d’archevêché mais put conserver ses évêchés suffragants et se vit accorder une autonomie relative[158].

En dépit de nombreuses tentatives pour rétablir son indépendance, la Bulgarie devait demeurer sous domination byzantine jusqu’à la révolte des frères Asen et Pierre, lesquels affranchirent le pays en 1185, créant ainsi le Second Empire bulgare[159].

Notes et références

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « First Bulgarian Empire » (voir la liste des auteurs).

- Boris II mourut sans enfant et Romain avait été châtré par les Byzantins pour assurer la fin de la dynastie de Krum.

Références

- Rasho Rashev, Българската езическа култура VII -IX в./Bulgarian Pagan Culture VII - IX c. (In Bulgarian, Класика и стил, (ISBN 9789543270392).

- Христо Матанов, В търсене на средновековното време. Неравният път на българите (VII – XV в., ИК Гутенберг, (ISBN 9786191760183)

- Runciman 1930, p. 27.

- Vladimirov (2005) « Titre ».

- Fine 1994, p. 55.

- Crampton R. (2005) p. 21.

- Crampton (2007) p. 14.

- Whittow (1996) p. 279.

- Sinor (1990) p. 62.

- Beckwith (2009) p. 117.

- Zlatarski, Istorija na Pǎrvoto bǎlgarsko carstvo,p. 280

- Dimitrov, Božidar. "Hramǎt "Sveti Četirideset mǎčenici"". National Historical Museum. Retrieved 7 March 2007.

- Stephenson (2004) p. 18.

- Fine 1991, p. 12-13.

- Fine 1991, p. 13-14.

- Fine 1991, p. 19.

- Fine 1991, p. 23.

- Fine 1991, p. 27.

- New Cambridge Medieval History, vol. 1, (2005) p. 134.

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) p. 35.

- Fine 1991, p. 28-29.

- Fine 1991, p. 29.

- Fine 1991, p. 30.

- New Cambridge Medieval History, vol. 1, 2005, p. 138

- Fine 1991, p. 33-34.

- Fine 1991, p. 36.

- New Cambridge Medieval History, vol. 2, 1995, p. 229: L’origine ethnique précise des Proto-Bulgares du Danube est sujet à controverse. Il est toutefois plus que probable qu’ils absorbèrent des groupes d’origines diverses au cours de leurs migrations vers l’ouest à travers les steppes de l’Eurasie; leur langue principale appartenait incontestablement à la famille des langues turques. Les Proto-Bulgares maintinrent longtemps nombres de coutumes, de tactiques militaires, de titres et d’emblèmes propres aux peuples nomades des steppes (Notre traduction).

- Fine 1991, p. 43-44.

- Sophoulis (2011) p. 89.

- Golden (1992) p. 102.

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) p. 61.

- Golden (1992) p. 101.

- Fine 1991, p. 43.

- Golden (1992) p. 100.

- Fine 1991, p. 44.

- Golden (1992) pp. 244-245.

- Curta (2008) p. 351.

- Golden (1992) pp. 245-246.

- Golden (1992) p. 245.

- Whittow (1996) p. 270.

- Fine 1991, p. 67.

- Bozhiklov & Gyuzelev (1999) p. 88.

- New Cambridge Medieval History, vol. 2, (1995) p. 229.

- Whittow (1996) pp. 270-271.

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) p. 92.

- Whittow (1996) p. 271.

- Sigebert de Gembloux, LIVI, vol. III, p. 42.

- Théophane le Confesseur (dans) GIBI, vol. III, p. 264.

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) p. 91.

- Zlatarski (1970) p. 298.

- Fine (1991) pp. 67, 69.

- Fine 1991, p. 69.

- Fine 1991, p. 68.

- Zlatarski (1970) p. 188.

- Runciman 1930, p. 28.

- Andreev & Lalkov (1999) p. 19.

- Bozhilov & Gyuzelev (1996) p. 98.

- New Cambridge Medieval History, vol. 2, 1995 p. 231.

- Bozhilov & Gyuzelev (1996) pp. 107-108.

- Fine 1991, p. 75.

- Chronographie de Théophane le Confesseur, GIBI, vol. III, p. 269.

- Chronica by Sigebert of Gembloux, LIBI, vol. III, p. 43.

- Fine 1991, p. 75-76.

- Fine 1991, p. 76.

- Whittow (1996) p. 274.

- New Cambridge Medieval History, vol. II, (1995) p. 233.

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) p. 116.

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) pp. 119-120.

- Fine 1991, p. 77.

- Fine 1991, p. 78.

- Whittow (1996) p. 275.

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) pp. 122-123.

- Bozilov & Gyuzelev (1999) p. 124.

- Fine 1991, p. 95.

- New Cambridge Medieval History, vol. II, (1995) p. 234.

- New Cambridge Medieval History, vol. II, (1995) p. 235.

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) pp. 127-128.

- Fine 1991, p. 97.

- Whittow (1996) p. 276.

- Fine 1991, p. 98.

- Fine 1991, p. 99.

- Whittow (1996) p. 277

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) p. 138.

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) pp. 140-141

- Fine 1991, p. 100.

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) p. 145.

- New Cambridge Medieval History, vol. II, 1995, p. 236.

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) p. 153.

- Fine 1991, p. 107.

- Angelov & alii (1981) pp. 1,150

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) pp. 153-154

- Curta (2006) p. 15.

- Fine 1991, p. 112.

- New Cambridge Medieval History (1995) pp. 238-239.

- Whittow (1996) p. 280.

- Whittow (1996) p. 283.

- Fine 1991, p. 127.

- Fine 1991, p. 119.

- Fine 1991, p. 130.

- Stephenson (2004) p. 3138.

- Andreev & Lalkov (1996) p. 92.

- Bakalov et alii (2003) p. 251

- Fine 1991, p. 137.

- Runciman 1930, p. 144.

- Zlatarski (1972) p. 286.

- Andreev & Lalkov (1996) p. 93.

- Whittow (1996) pp. 286-287.

- Fine 1991, p. 139.

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) p. 248.

- Whittow (1996) p. 287.

- Fine 1991, p. 139-140.

- Zlatarski (1972) pp. 318-321.

- Fine 1991, p. 140.

- Fine 1991, p. 143.

- Fine 1991, p. 144.

- Angelov & alii (1981) p. 288.

- Fine 1991, p. 149.

- "Chronographia by Theophanes Continuatus" in GIBI, vol. V, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, pp. 128–129.

- Historia by Leo the Deacon" in GIBI, vol. V, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, p. 258.

- Angelov & alii (1981) p. 289

- Andreev & Lalkov (1999) p. 100.

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) p. 259

- Fine 1991, p. 154.

- Stephenson (2004) p. 27.

- Angelov & alii (1981) p. 292.

- Bozhilov & Gyuzelev (1999) p. 260.

- Angelov & alii (1981) p. 290.

- Fine 1991, p. 152-153.

- Fine 1991, p. 157.

- Angelov & alii (1981) p. 370

- Fine 1991, p. 161.

- Whittow (1996) p. 292.

- Bozhilov & Gyuzilev (1999) p. 274.

- FFine 1991, p. 162.

- Stephenson (2004) p. 25.

- Whittow (2996) pp. 292-293.

- Whittow (1996) p. 293.

- Fine 1991, p. 177.

- Fine 1991, p. 181.

- Fine 1991, p. 182-183.

- Fine 1991, p. 184-185.

- Fine 1991, p. 186.

- Whittow (1996) pp. 295-296.

- Whittow (1996) p. 296.

- Fine 1991, p. 187.

- Whittow (1996) pp. 296-297.

- Whittow (1996) p. 297.

- Fine 1991, p. 192.

- Whittow (1996) p. 369

- Fine 1991, p. 193.

- Whittow (1996) p. 386.

- Fine 1991, p. 193-194.

- Fine 1991, p. 195-196.

- Fine 1991, p. 197.

- Fine 1991, p. 198.

- Fine 1991, p. 198-199.

- Fine 1991, p. 199.

- Whittow (1996) p. 388.

- Fine 1991, p. 290.

Voir aussi

Sources premières

- Constantin VII Porphyrogénète. De Administrando Imperio (bilingue), traduction Marc Szwajcer. Site de Philippe Remacle & alii. L'antiquité grecque et latine du moyen âge. [en ligne] http://remacle.org/bloodwolf/historiens/constantin/table.htm [archive].

- “Chronica by Sigebert of Gembloux” (dans) LIBI, vol. III, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. [en ligne, textes grec et bulgare] http://macedonia.kroraina.com/gibi/3/gal/3_264.html.

- « Chronographia by Theophanes the Confessor » (dans ) GIBI, vol. III, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. [en ligne, textes grec et bulgare] http://macedonia.kroraina.com/gibi/3/gal/3_264.html.

Sources secondaires

- (en) Beckwith, Christopher I. Empires of the Silk Road: a History of Central Eurasia from the Bronze Age. Princeton University Press, 2009. (ISBN 978-0-691-13589-2).

- (en) Biliarsky, Ivan. Word and Power in Mediaeval Bulgaria. Leiden, Boston, Brill, 2011. (ISBN 978-9-004-19145-7).

- (en) Crampton, R.J. A Concise History of Bulgaria. Cambridge, Cambridge University Press, 2005 [1997]. (ISBN 978-0-521-61637-9).

- (en) Curta, Florin. The other Europe in the Middle Ages: Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans. Leiden/Boston, Brill, 2008. (ISBN 978-90-04-16389-8).

- (en) J Fine, The Early Medieval Balkans, A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century, University of Michigan Press, (ISBN 0-472-08149-7).

- (en) J Fine, The Late Medieval Balkans, A Critical Survey from the late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, University of Michigan Press, (ISBN 0-472-08260-4).

- (en) Fouracre, Paul, ed. New Cambridge Medieval History, Volume 1: c.500–c.700. Cambridge University Press, 2005. (ISBN 978-0-521-36291-7).

- (en) McKitterick, Rosmond, ed. New Cambridge Medieval History, Volume 2: c.700–c.900. Cambridge University Press, 1995. (ISBN 978-0-521-36292-4).

- (en) Golden, Peter Benjamin. An introduction to the History of the Turkic Peoples: Ethnogenesis and State Formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle East. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1992. (ISBN 978-3-447-03274-2).

- (en) Gregory, Timothy E. A History of Byzantium. Blackwell Publishing, 2005. (ISBN 0-631-23513-2).

- (en) Haldon, John. Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565–1204. University College London Press, 1999. (ISBN 0-203-55922-3).

- (en) Kazhdan, A. ed. The Oxford Dictionary of Byzantium. New York, Oxford, Oxford University Press, 1991. (ISBN 0-19-504652-8).

- (en) Obolensky, Dimitri. The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500-1453. London, Cardinal, (1974) [1971].

- (en) Steven Runciman, The Two Eagles". A History of the First Bulgarian Empire, Londres, George Bell & Sons, (OCLC 832687).

- (en) Steven Runciman, The Emperor Romanus Lecapenus and His Reign: A Study of Tenth-Century Byzantium, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 0-521-35722-5).

- (en) Sinor, Denis. The Cambridge History of Early Inner Asia. Cambridge, Cambridge University Press, 1990. (ISBN 978-0-521-24304-9).

- (en) Sophoulis, Panos. Byzantium and Bulgaria, 775-831. Leyden, Brill, 2011. (ISBN 978-9-004-20696-0).

- (en) Stephenson, Paul. Byzantium's Balkan Frontier. A Political Study of the Northern Balkans, 900–1204. Cambridge University Press, 22004. (ISBN 0-511-03402-4).

- (en) Vladimirov, George. “DANUBE BULGARIA AND VOLGA BULGARIA - FORMATION AND CHANGE OF CULTURAL MODELS (7 th -11 th Centuries)”, 2005. Orbel. PDF: https://www.academia.edu/42829499.

- (en) Whittow, Mark (1996). The Making of Byzantium (600–1025). Los Angeles, University of California Press, 1996. (ISBN 0-520-20497-2).

Articles connexes

Liens externes

- KosovoReport. « The Bulgars & Bulgarians: History of Bulgaria”, You Tube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KvPjfhHhQ04.

- Study of Antiquity and the Middle Ages. “The First Bulgarian Empire”. You Tube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=GYyjd3MtFIw.