Khanat bulgare du Danube

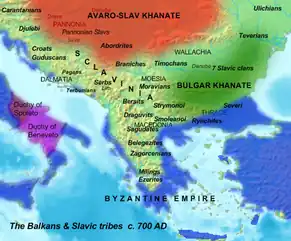

Le khanat bulgare du Danube (681-864), est un khanat médiéval fondé de part et d’autre du bas Danube par des Proto-Bulgares descendant du khan Koubrat, venus de la steppe pontique. Le khanat bulgare du Danube est issu de l’Ancienne Grande Bulgarie (632-668) et précède le Premier Empire bulgare (864-1018). Il succède, dans les Balkans, à l’Empire byzantin et aux sklavinies des slaves méridionaux. La conversion au christianisme orthodoxe du khan Boris, en 864, marque la transformation du khanat tengriste en une monarchie chrétienne : le Premier Empire bulgare.

| Statut | khanat |

|---|---|

| Capitale | Pliska |

| Langue(s) | Parlers turciques chez les boyards Proto-Bulgares, puis adoption au vieux-slave des slaves méridionaux |

| Religion | Tengrisme chez les boyards proto-bulgares, puis adoption du christianisme des populations soumises |

| 680 | Arrivée d'Asparoukh (création du khanat) |

|---|---|

| 864 | Conversion au christianisme orthodoxe du khan Boris (création du Premier Empire bulgare |

Entités précédentes :

- Khaganat khazar (nord-est)

- Khaganat avar (nord-ouest)

- Empire byzantin (sud et ouest)

Entités suivantes :

- Premier Empire bulgare

- Empire byzantin (sud et ouest)

Origine

Migration des Proto-Bulgares vers les Balkans

Au début des années 670, les tribus Proto-Bulgares tengristes qui avaient fondé un premier khanat (dénommé Ancienne Grande Bulgarie) au sud de la steppe pontique, quittent leur territoire sous la pression des Khazars qui les poussent à migrer vers l’ouest et vers le nord.

Une partie du peuple cavalier proto-bulgare s’installe dans la vallée de la moyenne Volga, et formera le futur khanat bulgare de la Volga, tandis que les autres tribus, sous la conduite d’Asparoukh et Kouber, deux des cinq fils du khan Koubrat (le fondateur de l’Ancienne Grande Bulgarie), franchissent le Dniepr et migrent vers les Carpates et le delta du Danube[1] - [2] - [3].

Grâce à un traité d’amitié établi entre le khan Proto-Bulgare Koubrat et l’empereur byzantin Héraclius, Asparoukh peut en 679 s’installer avec son peuple dans la région de l’Ongal et obtenir la protection des Byzantins. Ce petit territoire, situé au bord de la mer Noire, délimité au nord par le Liman du Dniestr, et au sud par le Delta du Danube, correspondait à cette époque à la limite nord-est de l’empire byzantin, à la frontière avec le khanat des Khazars[2]. Toujours avec l’accord des byzantins, Kouber, le frère d’Asparoukh, installe sa tribu en Pélagonie, dans la plaine de Prilep (dans l’actuelle Macédoine du Nord). Kouber y établit un khanat vassal de Byzance, qui fédère les sklavinies et les valachies locales (petits despotats orthodoxes, slaves ou valaques, semi-autonomes). Dans cette zone fertile au climat semi-méditerranéen, cela commence à former une nouvelle identité bulgare, qui n'est plus celle d'un peuple cavalier de la steppe, et qui, au début du VIIIe siècle, sera intégrée au khanat bulgare fondé par son frère Asparoukh[4].

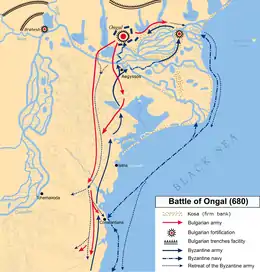

La bataille d'Ongal

Alors que les Byzantins sont en guerre contre les Arabes, qui assiègent Constantinople, Asparoukh lance, depuis la région de l'Ongal, des attaques contre les forteresses byzantines situées en Paristrie, au sud du Danube, pour tenter de fonder un État indépendant de la tutelle des Byzantins. En 680, l'empereur Constantin IV défait les Arabes et peut se retourner contre les Bulgares pour faire cesser leurs attaques. Asparoukh noue alors une alliance avec la confédération des Sept Tribus slaves vivant au nord du Danube (dans les actuelles Roumanie, Moldavie et Ukraine occidentale) afin de faire face à l'offensive byzantine[2].

La bataille d'Ongal, à la fois navale en mer Noire et terrestre en Paristrie, se déroule en plusieurs phases en 680 dans et autour des bouches du Danube : elle oppose les Byzantins aux Bulgares et à leurs alliés slaves. Les Grecs sont défaits, ce qui ouvre aux Bulgares le chemin des Balkans et le contrôle des tribus slaves déjà installées dans cette région, ce qui débouchera sur l'émergence du Khanat bulgare du Danube.

La Bulgarie du Danube

Création du Khanat

Après la bataille d'Ongal, les Proto-Bulgares s'installent de part et d'autre du Bas-Danube, dans la plaine valaque et dans l'ensemble de la Mésie, région de l'est des Balkans située au sud du Danube et peuplée en majorité de Slaves méridionaux, jusqu'alors sous domination byzantine[5].

Pour arrêter les hostilités, Constantin IV signe en 681 un traité de paix qui reconnaît l'autorité des Proto-Bulgares sur l’ancienne province de Mésie[6]. Ce traité de paix marque la naissance du premier État bulgare ; le territoire conquis par le khan Asparuch s'appellera désormais la Bulgarie. Son chef installe sa capitale à Pliska (Preslav), qui n’est qu’à 300 km de Constantinople[6].

Les Proto-Bulgares ont réussi en quelques années à créer un État, indépendant de Byzance, et ils sont désormais perçus comme une menace permanente par les Byzantins, d'autant qu'ils se substituent à ces derniers comme souverains des sklavinies et les valachies des Balkans, grignotant ainsi le territoire impérial et les revenus afférents. Les Grecs mènent donc régulièrement des attaques pour tenter de récupérer les territoires perdus. Entre deux attaques, Bulgares et Byzantins s'allient parfois lors de certains conflits, comme en 705, quand l'empereur byzantin Justinien II, réfugié après une usurpation auprès du khan bulgare Tervel, reprend le pouvoir et remonte sur son trône grâce à l'aide bulgare[6] - [2].

Extension du Khanat

À la mort d'Asparoukh en 701, son fils Tervel lui succède à la tête du khanat bulgare. En récompense de l'aide qu'il apporta à Justinien II en 705, l'empereur lui octroie la dignité de caezar (césar, qui, en vieux-slave, se dit tsar) et reconnaît la souveraineté bulgare sur les territoires grignotés en Thrace, au sud de la chaîne des Balkans (Haemos en grec, Himon en valaque, Stara Planina en vieux-slave : le nom Balkan est turc).

Mais dès 716, les armées bulgares font de nouvelles incursions dans l'empire byzantin et étendent encore leur khanat vers l'ancien domaine de Kouber en Macédoine septentrionale, et vers le sud en Thrace, dans le bassin de l'Euros (Maritza en slave). Le nouvel empereur byzantin Théodose III, défait par Tervel, doit signer un nouveau traité qui reconnaît les acquisitions bulgares, en en plus verser à Tervel un tribut annuel d'une valeur de 30 livres d'or. Ainsi, à partir de l'année 716, Byzance reconnait l'indépendance du khanat bulgare. Désormais, un « État barbare » (selon les chroniques grecques) analogue aux royaumes germaniques d'Occident, existe sur un territoire qui était jusque-là resté une partie de l’Empire romain d'Orient. Si Constantinople a formé des alliances avec cet État, il n'en est pas moins une menace permanente qui contribue à ruiner les tentatives byzantines de reprendre ses territoires perdus au sud du Danube[2].

Après la mort du Khan Tervel, en 718, ses descendants directs, issus de la dynastie des Doulo (clan Proto-Bulgare auquel appartenaient Kroubat, Asparoukh et Tervel), se succèdent : Ajjar (718–718), Kormesius (718 à 724) et Sevar (725-739), lequel sera le dernier khan de la dynastie des Doulo. Par la suite, et jusqu'à la fin du VIIIe siècle, les conflits internes de succession et les affrontements périodiques avec les Byzantins rendent instable le khanat bulgare, mais les Byzantins, aux prises à l'Est avec les musulmans, ne peuvent guère en profiter.

Le khan Krum (803-814), stabilise le khanat et entreprend des réformes notamment en instituant la centralisation du pouvoir. Il modernise son armée et conquiert de nouveaux territoires vers le nord et l'ouest en incorporant les populations slaves, valaques ou avares.

En 811, l'empereur Nicéphore Ier lance une expédition d'ampleur contre les Bulgares afin de les soumettre. Mais Krum défait les Byzantins lors de la bataille de Pliska : il capture l'empereur et le fait décapiter. Cette victoire des Bulgares, ainsi que celle obtenue en 813 lors de la bataille de Versinikia, permet à Kroum de déplacer les limites méridionales de son État vers le sud, pratiquement sur l'actuelle frontière entre la Bulgarie et la Grèce, à portée des ports byzantins de l'Égée, d'Andrinople et de Constantinople (Tsarigrad en slave soit « ville du César ») que Krum assiège en 814 dans l'espoir de devenir à la fois Khan des Bulgares et « Tsar des Romains »[5] (par « Romains », Ῥωμαίοι ou Romées, on entendait alors les citoyens byzantins quelles que fussent leurs origines et langues, grecques pour la plupart[7]). C'est un échec, Krum est tué devant les portes de la ville et son fils Omourtag doit signer en 816 un traité de paix avec les Byzantins d'une durée de 30 ans. Ce traité fixe notamment les frontières entre les deux États. En vertu de ce traité, l'empereur Michel II fait appel à Omourtag pour l'aider à reprendre son trône usurpé par Thomas le Slave.

À la fin de son règne, Omourtag gouverne un vaste territoire, peuplé de nombreuses ethnies (Slaves méridionaux, Proto-Bulgares et Avars de souche turcique[3], Valaques de souche latine, Magyars de souche finno-ougrienne, Grecs) et exerçant divers rites religieux (tengriste, slavo-païen ou chrétien)[5]. Ce territoire englobe les actuelles Bulgarie, Serbie, Hongrie orientale, Roumanie, Moldavie et Sud-Ouest de l'Ukraine.

Pressiyan 1er, petit-fils d'Omourtag, devient knèze des Bulgares en 836. Sous son règne, la Bulgarie s'étend vers le Sud-Ouest en annexant les régions de l'actuelle Albanie et de la Macédoine. Le fils de Pressiyan, Boris 1er, hérite d'un véritable empire allant de l'Adriatique à la mer Noire et de la Ruthénie subcarpatique aux portes de Salonique, d'Andrinople et de Constantinople. Dans ce vaste état, la lingua franca est le vieux-slave (appelé par la suite, « vieux-bulgare »)[8].

Évolution du Khanat vers un empire

Au contact des Byzantins, ou dans les régions prises à l'Empire, le christianisme orthodoxe des populations soumises, auparavant byzantines, pénètre chez les Proto-Bulgares et chez les quelques slaves encore païens de Bulgarie. Au début de son règne, au IXe siècle, le khan Boris souhaite donner une certaine respectabilité à son État et se pose la question de sa conversion au christianisme pour lui permettre d'entretenir des relations d'égalité avec les grands empires chrétiens européens (Empire carolingien et Empire byzantin). Boris a d'abord envisagé à se convertir au rite romain, mais le pape Étienne V exige l'abandon de la liturgie en langue slavonne pratiquée par la plupart de ses sujets. Le khan choisit alors le rite byzantin et se fait baptiser selon le rite orthodoxe en 864, prenant le nom de Michel comme nom de baptême[6]. Selon les historiens, c'est la date de la conversion au christianisme du khan Boris qui marque la fin du Khanat bulgare du Danube et le début du Premier Empire bulgare.

Notes et références

- « Histoire des relations bilatérales franco-bulgares », sur le site de l'ambassade de France à Sofia (consulté le ).

- Gouguenheim 2019, p. 159-181.

- Sellier 2019, p. 208.

- Christian Settipani, Continuité des élites à Byzance durant les siècles obscurs. Les Princes caucasiens et l'Empire du VIe au IXe siècle, 2006.

- Tubergue 1985, p. 1338.

- Minois 2016, p. 57.

- Clifton R. Fox, (en) What, if anything, is a Byzantine ?, Lone Star College, Tomball 1996 : vu le 21 oct. 2009

- Roberts 2019, p. 79.

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Pierre Tubergue (dir.) (trad. de l'italien), La Grande Encyclopédie du Monde : L'épopée des hommes, la géographie, la culture, l'histoire de tous les pays, vol. III : Suisse, Leichtenstein, Autriche, Italie, Saint-Marin, Vatican, Malte, Grèce Bulgarie, Yougoslavie, Paris, Éd. Atlas, (ISBN 2-7312-0390-0)

- John Morris Roberts et Odd Arne Westad (trad. de l'anglais), Histoire du monde : Du Moyen Âge aux Temps modernes, t. II, Paris, Éd. Perrin, , 450 p. (ISBN 978-2-262-04717-7, lire en ligne).

- Georges Minois, Histoire du Moyen Âge : mille ans de splendeurs et misères, Paris, Éditions Perrin, , 480 p. (ISBN 978-2-262-05038-2).

- Sylvain Gouguenheim (dir.) et Atanasova Véra, « L'Empire bulgare : mythe historiographique ou réalité historique », dans Les Empires médiévaux, Paris, Éditions, , 396 p. (ISBN 978-2-262-04824-2).

- Jean Sellier, Une histoire des langues et des peuples qui les parlent, Paris, La Découverte, , 720 p. (ISBN 978-2-7071-9891-4, lire en ligne).