Guerres byzantino-bulgares

Sous le nom de guerres byzantino-bulgares on regroupe les conflits qui opposèrent l’Empire byzantin aux peuplades proto-bulgares dès l’installation de celles-ci dans la péninsule des Balkans au VIIe siècle et se continuèrent jusqu’à la conquête de la Bulgarie par les Turcs ottomans en 1396.

| Date | 680 – 1355 (675 ans) |

|---|---|

| Lieu | Péninsule balkanique |

| Issue |

Impasse

|

| Khanat bulgare du Danube Premier Empire bulgare Second Empire bulgare |

Guerres byzantino-bulgares

Batailles

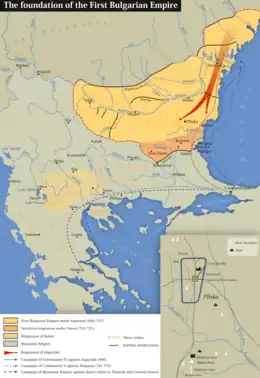

Arrivés dans le nord-est de la Bulgarie d’aujourd’hui dans les années 670, les Proto-Bulgares progressèrent vers le sud-ouest en conquérant des territoires appartenant à diverses tribus slaves et établissant leur capitale à Pliska. Les affrontements commencèrent lorsque ces Proto-Bulgares franchirent le Danube pour pénétrer dans l’Empire byzantin. Constantin IV tenta de s’opposer à leur intrusion mais fut défait et dut, en 681, reconnaitre l’État bulgare. Byzantins et Bulgares continuèrent à s’affronter au cours du siècle suivant jusqu’à ce que les Bulgares conduits par Krum infligent une série de cuisantes défaites aux Byzantins. Après la mort de Krum en 814, son fils Omourtag négocia une paix durable. Mais en 893, l’empereur bulgare Siméon Ier, qui espérait égaler Byzance en puissance, réussit à vaincre les Byzantins, sans toutefois parvenir à réaliser son rêve de s’y substituer.

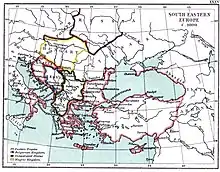

En 971, l’empereur byzantin Jean Ier Tzimiskès, profitant du fait que la Bulgarie était en guerre avec les Russes, les Petchenègues, les Magyars et les Croates, réussit à s’emparer d’une grande partie du territoire et, après avoir vaincu Boris II, s’empara de sa capitale. À la suite de la bataille de Kleidion en 1014, les Byzantins sous Basile II conquirent l’ensemble du territoire. Des rébellions sporadiques eurent lieu en 1040 et 1041 ainsi que dans les années 1080, sans succès. Toutefois en 1185 les frères Théodore (Pierre) et Ivan Assen[N 1] prirent la tête d’un mouvement contre l’Empire byzantin alors en proie à des troubles dynastiques internes.

Après la chute de Constantinople aux mains des croisés en 1204, l’empereur bulgare Kaloyan tenta d’établir des relations amicales avec les vainqueurs, mais le nouvel Empire latin rejeta ses offres d’alliance. Déçu par ce rejet, Kaloyan se tourna alors vers l’Empire de Nicée, l’un des États successeurs de Byzance. Même si son neveu, Boril, fit alliance avec les Latins, les successeurs de celui-ci se rangèrent du côté de Nicée en dépit d’attaques sporadiques de la part de cet empire qui tentait de reprendre les territoires européens perdus. Après la reconquête de Constantinople en 1261, les Byzantins tirant avantage de la guerre civile qui régnait en Bulgarie s’emparèrent d’une portion de la Thrace, mais l’empereur bulgare Théodore Svetoslav reprit les territoires perdus. Les relations entre les deux États continuèrent à fluctuer jusqu’à ce que les Turcs ottomans s’emparent de la capitale bulgare en 1396 et de Constantinople en 1453.

Khanat bulgare du Danube

Asparoukh

Les premiers affrontements entre Proto-Bulgares et Byzantins eurent lieu lorsque le troisième fils du Khan Koubrat, Asparoukh ( ? – 701), après avoir franchi le Dniepr, lança entre 671 et 680 une série de raids sur les territoires au sud du Danube, soit la Mésie peuplée de tribus slaves et la Thrace sous contrôle byzantin, établissant leur capitale à Pliska (près de l’actuel village d’Aboba, Bulgarie). L’un de ces raids se termina en 679 par la bataille d’Andrinople (Odrin en bulgare, Édirne aujourd’hui) où l’armée byzantine fut défaite. L’année suivante, l’empereur Constantin IV (r. -) mena une opération terrestre et maritime contre les envahisseurs avant d’assiéger leur camp fortifié d’Ongala. Mais prétextant sa mauvaise santé, Constantin dut quitter son armée, laquelle prise de panique fut vaincue par les Proto-Bulgares à Messembria (Nesseba en Bulgarie). Constantin fut forcé de reconnaitre l’existence de l’État bulgare en 681 et, semble-t-il, de payer tribut pour éviter de nouvelles incursions en Thrace. Vainement du reste puisque huit ans plus tard Asparoukh menait une campagne victorieuse contre la Thrace byzantine[1] - [2] - [3] - [4].

Tervel

Le khan Tervel (r. de 701 à 718 ou de 700 à 721 selon les sources) apparait pour la première fois dans les textes byzantins en 704 lorsque l’empereur déposé Justinien II se réfugia chez lui et sollicita son aide pour reconquérir son trône. Tervel accepta en échange d’un pacte d’amitié, de cadeaux et d’une promesse de mariage avec sa fille. Avec une armée de 15 000 hommes, Justinien se dirigea vers Constantinople où il réussit à entrer en 705. Revenu sur le trône, l’empereur fit exécuter ceux qui l’avaient remplacé, les empereurs Leontios et Tibère II, de même que de nombreux adversaires, inaugurant ainsi un régime de terreur. Il fit don à Tervel de nombreux présents, lui accorda le titre de César, ce qui faisait de lui le deuxième personnage de l’empire et le premier chef d’État étranger à recevoir un tel titre dans l’histoire de Byzance, ainsi que possiblement des concessions territoriales dans une région du nord de la Thrace appelée Zagora. On ignore toutefois si la fille de Justinien, Anastasia, fut effectivement donnée en mariage à Tervel[5] - [6] - [7] - [8].

Mais à peine trois ans plus tard, Justinien II lui-même brisa leur accord et se lança apparemment dans une opération militaire visant à récupérer le territoire cédé. Tervel le défit à la bataille d’Anchialos (près de l’actuelle ville côtière de Pomorié en Bulgarie) en 708. Devant faire face à une dangereuse rébellion en Asie mineure, Justinien dut à nouveau se retourner vers Tervel en 711, mais cette fois Tervel ne lui accorda qu’une modeste troupe de 3 000 hommes. Aidé par les Khazars, le général Philippe parvint à s’emparer de Constantinople et à capturer Justinien qu’il fit exécuter alors que ses alliés bulgares recevaient la permission de rentrer chez eux. Profitant de la confusion régnant à Constantinople, Tervel envahit la Thrace en 712 et la ravagea s’avançant pratiquement jusqu’aux portes de Constantinople[5] - [9] - [10].

Constantin V

.png.webp)

Après la mort de Tervel, il semblerait que les relations entre les deux nations aient été paisibles, les textes byzantins ne faisant état d’aucune invasion pendant le règne du khan Sevar (725-739 ?). Toutefois à la mort de celui-ci qui marquait l’extinction de la dynastie Dulo, une longue période de troubles s’abattit sur la Bulgarie, permettant aux Byzantins de consolider leurs positions. Après avoir installé aux frontières de la Bulgarie les prisonniers faits lors de ses campagnes en Arménie et en Mésopotamie en 752, le nouvel empereur Constantin V (r. 741-775) conduisit entre 756 et 775 pas moins de neuf campagnes visant à établir le Danube comme frontière entre les deux pays. Les fréquents changements de monarques (pas moins de huit khans se partagèrent le trône en vingt ans) et les crises politiques constantes conduisirent la Bulgarie au bord de l’anéantissement[11] - [12].

Au cours de sa première campagne en 756, Constantin V parvint à défaire les Bulgares à deux reprises, mais en 759, Vinekh (r. 754-762 ?), alors khan des Bulgares, infligea une sévère défaite aux Byzantins lors de la bataille du col de Rishki. Vinekh tenta alors de conclure une trêve avec les Byzantins, mais fut assassiné par les nobles bulgares. Son successeur, Teletz (r. 762-765 ?), fut défait à la deuxième bataille d’Anchialos en 763. Les campagnes suivantes ne permirent pas aux deux belligérants de faire des avancées significatives, les Byzantins ne pouvant traverser les montagnes des Balkans et leur flotte ayant été anéantie à deux reprises lors de violentes tempêtes (2 600 navires furent perdus lors d’une seule de ces tempêtes en 765). En 774, Constantin V put défaire des forces bulgares inférieures en nombre à Berzitia, mais ce devait être sa dernière victoire. Menacé dans son pays, le nouveau khan Telerig (r. 768-777) envoya des émissaires à Constantin V indiquant son désir de quitter la Bulgarie et de trouver refuge à Constantinople. Il parvint à inciter Constantin V à trahir ses propres espions présents à Pliska qui furent arrêtés et exécutés. La mort de Constantin en 775 empêcha les négociations d’aller plus loin[11] - [13] - [14] - [15].

Représailles manquées de Constantin VI

Le jeune empereur, Constantin VI (r. 780-797), parvint à se débarrasser de la tutelle de sa mère, Irène, en 790. Il se lança presque immédiatement dans une politique de représailles contre les Bulgares qui avaient envahi la vallée du Strouma en 789. Toutefois le khan Kardam (777 – entre 796 et 803) parvint à repousser les Byzantins d’abord près d’Andrinople (aujourd’hui Édirne en Turquie) en Thrace, puis à la bataille de Marcellae. Se fiant à de fausses rumeurs, Constantin ordonna l’attaque, mais fut bientôt défait, Kardam s’emparant de la tente impériale et des serviteurs de l’empereur. Après son retour à Constantinople, celui-ci dut signer un traité de paix et s’engager à payer un tribut annuel aux Bulgares [16] - [17].

En 796, le gouvernement impérial ignora le tribut et Kardam crut nécessaire de menacer la Thrace si les promesses n’étaient pas remplies. Selon Théophane le Confesseur, Constantin VI tourna l’exigence en ridicule, envoyant au khan bulgare des excréments les qualifiant de « tribut adéquat » et menaçant celui-ci d’envoyer une nouvelle armée à Marcellae. L’armée impériale se mit à nouveau en route vers le nord, et, une fois de plus, fit face aux troupes de Kardam près d’Andrinople. Les armées se firent face pendant 17 jours sans que le combat s’engage, les deux souverains ayant entrepris des négociations. Finalement, le conflit fut évité et la paix fut conclue aux mêmes conditions qu’en 792[16].

Krum

Le nouveau khan de Bulgarie, Krum (r. entre 796 et 803 – 814), entreprit d’agrandir son empire et d’y faire régner l’ordre en y établissant les rudiments d’un système étatique. Il s’engagea rapidement dans une série d’incursions dans les Balkans, envahissant la vallée du Strouma en 807 où il défit l’armée byzantine et capturant les sommes considérables destinées à payer la solde des soldats. Deux ans plus tard, il assiégea Serdica (aujourd’hui Sofia) qu’il força à capituler, exécutant l’ensemble de la garnison en dépit de sa promesse de sauf-conduit. Ceci conduisit l’empereur Nicéphore Ier (r. 802-811) à transférer des populations d’Anatolie pour les disposer le long de la frontière et de tenter de reprendre éventuellement Serdica, tentative qui devait s’avérer finalement vaine[18] - [19].

Conflits avec Nicéphore Ier

.png.webp)

Au début de 811, Nicéphore Ier (r. 802-811) lança une expédition massive contre la Bulgarie, avançant jusqu’à Marcellae (près de l’actuelle Karnobat en Bulgarie). Là, Krum tenta de parlementer le , mais Nicéphore était maintenant déterminé à poursuivre son avance. Son armée parvint à éviter les embuscades tendues dans les passes des montagnes des Balkans et défit une armée de 12 000 hommes qui tentait d’empêcher leur avancée en Mésie. Une autre armée de 50 000 hommes, assemblée à la hâte, fut également défaite devant les murs de la capitale bulgare de Pleska qui tomba aux mains de l’empereur le [20]. Là, Nicéphore s’appropria les trésors amassés par Krum, incendia la ville et engagea son armée à massacrer la population. Une nouvelle tentative diplomatique de Krum fut repoussée[21] - [16] - [19].

Cependant, son armée devenant de plus en plus indisciplinée, Nicéphore se résolut à retraiter vers la Thrace. Pendant ce temps, Krum tenta de mobiliser tous les sujets disponibles, y compris les femmes, pour mettre en place des embuches dans les cols de montagnes et surprendre l’armée byzantine sur le chemin du retour. Au lever du jour, le , les Byzantins se retrouvèrent coincés entre un fossé et un mur de bois dans le col de Varbica. Nicéphore fut tué dans la bataille qui s’ensuivit de même qu’une bonne partie de ses troupes. Son fils, Staurakios fut conduit en sureté par la garde impériale après avoir reçu une blessure au cou qui le laissa paralysé. Si on en croit la tradition, Krum fit alors sertir le crâne de l’empereur dans de l’argent et s’en servit comme d’un gobelet à boire. Ce trait lui valut une réputation de brutalité et le surnom de « nouveau Sennachérib » [22] - ¸[13] - [23] - [24].

Conflits avec Michel Ier Rhangabé

Staurakios dut abdiquer après un court règne et devait mourir des conséquences de sa blessure l’année suivante. Son successeur fut son beau-frère, Michel Ier Rhangabé (r. 811-813). La même année, soit 812, Krum envahit la Thrace byzantine, s’emparant de Develt (près de Sredets en Bulgarie) et forçant la population des forteresses voisines à s’enfuir vers Constantinople. En position de force, il offrit de revenir au traité de paix de 776. Peu désireux de négocier en position de faiblesse au début de son règne, le nouvel empereur refusa cette proposition, prenant prétexte de la clause sur l’échange des déserteurs. Pour mettre plus de pression sur l’empereur, Krum assiégea et captura Messembria à l’automne 812[25] - [26] - [27].

En , les Bulgares envahirent à nouveau la Thrace; l’empereur byzantin envoya une armée qui eut d’abord le dessus. Encouragé par ce succès, Michel Ier réquisitionna des troupes de partout dans l’empire et se dirigea vers le nord, espérant remporter une victoire décisive. Krum pour sa part se dirigea vers le sud en direction d’Andrinople et établit son camp près d’Andrinople où les deux armées se firent face, sans toutefois engager de combat pendant deux semaines. Finalement, le , lors de la bataille de Versinikia, les Byzantins attaquèrent mais furent immédiatement mis en déroute. Poursuivi par la cavalerie de Krum, la déroute de Michel Ier fut complète et Krum put s’avancer vers Constantinople devant laquelle il mit le siège. Discrédité, Michel fut forcé d’abdiquer et de se retirer dans un monastère, le troisième empereur byzantin à être ainsi vaincu par Krum en autant d’années; il fut remplacé par l’un de ses généraux qui devint Léon V l’Arménien (r. 813-820)[28] - [29] - [30].

Conflits avec Léon V l’Arménien

Léon V (r. 813-820) entreprit immédiatement des négociations avec Krum. Une rencontre fut organisée mais à peine arrivé, Krum fut attaqué par des archers byzantins et blessé alors qu’il tentait de s’échapper. Furieux, il ravagea les environs de Constantinople avant de retourner en Bulgarie, capturant Andrinople au passage dont il transporta la population de l’autre côté du Danube. En dépit de l’hiver qui approchait, Krum profita de la température clémente pour envoyer une force de 30 000 hommes en Thrace où il s’empara d’Arkadioupolis (aujourd’hui Lüleburgaz en Turquie) faisant quelque 50 000 prisonniers. Le butin amassé en Thrace enrichit considérablement Krum et les éléments d’architecture qu’il rapporta servirent à la reconstruction de Pliska, probablement en grande partie grâce à des artisans byzantins faits prisonniers[31] - [32].

Il devait profiter de l’hiver qui s’approchait pour préparer une attaque massive contre Constantinople. Il mourut toutefois avant d’avoir pu mettre son projet à exécution le et son fils, Omurtag lui succéda[33].

Traité de paix d’Omurtag

Omurtag (r. 814-831) tenta de continuer la politique d’expansion de son père, mais une nouvelle campagne en Thrace fut arrêtée par l’armée byzantine. Les Bulgares avaient réussi à s’avancer jusqu’à Bulgarophygon (aujourd’hui Babaeski en Turquie) mais ils y furent défaits par l’empereur Léon V. Omurtag ne dut son salut qu’à la rapidité de son cheval. Sans porter un coup décisif aux Bulgares, cette défaite s’ajoutait à d’autres facteurs forçant Omurtag à la prudence : danger d’une alliance entre les empires byzantin et franc contre la Bulgarie, nécessité de consolider son emprise sur les territoires nouvellement conquis et nouvelles rébellions des tribus des steppes. En 815, un traité de paix de trente ans scellait la frontière entre les deux États en Thrace (le « grand mur » entre Develt et Makrolivada passant entre Andrinople et Philippopolis), réglait le problème des Slaves demeurés à Byzance et prévoyait un échange de prisonniers de guerre[34] - [35]. Le traité devait être respecté par les deux parties et fut renouvelé lors de l’accession au trône du nouvel empereur byzantin Michel II (r. 842-867). Pendant cette période les Bulgares ne devaient franchir que deux fois la frontière. En 821, le général Thomas le Slave, réclamant pour lui-même le trône dont Michel s’était emparé après le meurtre de Léon V, organisa une impressionnante rébellion qui força l’empereur à demander l’aide l’Omurtag. Celui-ci envoya une armée qui parvint à défaire les rebelles lors de la bataille de Kedouktos à l’hiver 822 ou au printemps 823[36]. La deuxième se produisit en 836/837. Après avoir succédé à son père, l’empereur Théophile (r. 829-842) se hâta de ravager des régions à l’intérieur de l’Empire bulgare. Les Bulgares ripostèrent et, sous la direction d’Isbul, premier ministre de Malamir (r. 831-836) qui avait succédé à Omurtag, réussirent à se rendre jusqu’à Andrinople. À la même époque, sinon un peu plus tôt, ils s’étaient déjà rendus maitres de Philippopolis (aujourd’hui Plovdiv en Bulgarie) et de ses environs. La guerre prit fin toutefois lorsque des Slaves dans les environs de Thessalonique se rebellèrent contre l’Empire byzantin en 837[37] - [38].

Théophile s’adressa alors aux Bulgares pour tenter de mettre fin à la rébellion. En même temps toutefois, il envoyait sa flotte dans le delta du Danube pour tenter d’évacuer une partie de la population qui y avait été transférée par Krum et Omurtag. En représailles, Isbul ravagea les régions côtières de Thrace et de Macédoine, capturant la ville de Philippi. Cette campagne devait avoir comme résultat l’établissement de la souveraineté bulgare sur les tribus slaves des Smoljani qui s’étaient rebellés en 837.

Premier Empire bulgare

Boris Ier

En dépit de son habileté diplomatique, de ses talents de leader et du rôle qu’il joua dans la conversion de la Bulgarie au catholicisme, Boris Ier (r. 852-889) ne fut guère un chef militaire particulièrement habile, essuyant nombre de défaites aux mains des Francs, des Croates, des Serbes et des Byzantins.

Guerre de 852

En 852, Malamir mourut et Boris monta sur le trône. Presque immédiatement, il se lança dans une courte campagne contre Byzance. Nous ne possédons aucune information sur cette guerre, mais il se peut qu’il ait conquis certains territoires à l’intérieur de la Macédoine[39].

Guerre de 855-856

Un nouveau conflit entre Byzance et la Bulgarie éclata en 855. Cette fois ce fut l’Empire byzantin qui chercha à reprendre le contrôle de territoires perdus à l’intérieur de la Thrace, ainsi que les ports autour du golfe de Burgas sur la mer Noire. Les forces byzantines étaient commandées par le jeune empereur Michel III (r. 842-867) et le César Bardas; elles purent reprendre Philippopolis (Plovdiv), Develtus (Zagora), Anchialos (Pomorié) et Messembria (Nessebar) de même que la région frontalière entre Sider et Develtus dans le nord de la Thrace[40] - [41]. À ce moment, Boris aux prises avec les Francs sous la conduite de Louis le Germanique et avec les Croates, ne put intervenir.

Conflits reliés à la conversion de Boris au christianisme

En 863, Boris pour des raisons probablement aussi bien politiques que religieuses décida de se convertir au christianisme et envoya à cet effet une mission chez les Francs. Les Byzantins ne pouvaient accepter qu’un voisin possiblement dangereux tombe de cette façon sous le contrôle des Francs. Après avoir remporté une éclatante victoire sur les Arabes, les Byzantins jouissaient de leur pleine puissance militaire qu’ils dirigèrent contre la Bulgarie. Une flotte fut dépêchée en mer Noire pendant qu’une armée se disposait à envahir le pays par voie de terre. Le gros des troupes de Boris étant en campagne dans le nord-ouest en Moravie, Boris n’eut d’autre choix que de capituler immédiatement. Il mit fin à l’alliance avec les Francs, permit au clergé grec de venir évangéliser la Bulgarie et lui-même fut baptisé, l’empereur Michel III lui servant de parrain. À la suite de quoi, il reprit le contrôle de la région de Zagora [42] - [43] - [44].

Ambitions impériales de Siméon Ier

L’avènement de Siméon Ier (r. 893-927) devait marquer la fin de la période de paix qui suivit le baptême de Boris[45]. Ce furent les Byzantins qui débutèrent les hostilités lorsque Léon VI (r. 886-912), sous l’influence de sa femme Zoé Zaoutzaina et de son père Stylianos Zaoutzès, transféra le marché pour les biens bulgares de Constantinople à Thessalonique où les marchands bulgares furent soumis à de lourdes taxes. Siméon se devait de réagir. Aussi, à l’automne 894, il envahit l’Empire byzantin par le nord, rencontrant peu d’opposition, les forces byzantines se trouvant alors dans l’est de l’Anatolie pour arrêter des invasions arabes. Informé de l’offensive bulgare, Léon envoya des troupes formées d’unités stationnées dans la capitale pour contrer l’offensive, mais celles-ci furent mises en déroute quelque part dans le thème de Macédoine. Les Magyars réussirent à battre les armées de Siméon à deux reprises, mais en 896, elles furent vaincues à leur tour lors de la bataille du Buh méridional (aujourd'hui en Ukraine). La guerre se termina la même année par une cuisante défaite byzantine près de Bulgarophygon en Thrace orientale. Le marché fut alors retourné à Constantinople et les Byzantins durent payer un tribut annuel à la Bulgarie[46] - [47].

Au début du Xe siècle, les Arabes avaient achevé la conquête de la Sicile et des pirates dévastaient les côtes de la mer Égée. En 904, ils s’emparèrent de Thessalonique. Leur but étant le pillage et non la conquête, ils se retirèrent immédiatement; les armées de Siméon firent alors leur apparition dans les parages et celui-ci ouvrit les négociations avec Byzance. Contre la promesse de ne pas prendre Thessalonique, Syméon put étendre ses frontières jusqu’à Nea Philadelphia (Nareš), quelque vingt-deux kilomètres au nord de Thessalonique. De plus, les Byzantins reconnurent son occupation de la plus grande partie de la Macédoine prise par les Bulgares depuis le milieu du IXe siècle, annexant les tribus slaves bulgaro-macédoniennes à l’ouest de leur empire[48] - [49].

La mort de Léon VI le donna lieu à une révolution de palais à Constantinople. Son successeur, Constantin VII (r. 913-959), était un fils qu’il avait eu de sa quatrième épouse, Zoe Karbonopsina, mariage non reconnu par l’Église. Le frère de Léon VI, Alexandre, ambitionnait de saisir le trône. Lorsque ce dernier expulsa la mère de Constantin du palais, Siméon y vit prétexte à réclamer la succession de l’empire pour lui-même afin de remplacer Byzance comme principal puissance de la région et, possiblement, de former un nouvel empire byzantino-bulgare. Alexandre mourut le , laissant la direction de l’empire à un conseil de régence ayant à sa tête le patriarche Nicolas Mystikos (déposé pour avoir refusé de reconnaitre le quatrième mariage de Léon VI) et en écartant de la régence, contre tous les usages, Zoé, la mère de l’empereur. Ceci donna l’occasion à Siméon de se diriger à la tête de ses troupes vers Constantinople à la fin juillet ou en aout 913. Les négociations qui s’ensuivirent virent les Byzantins promettre de payer les arrérages des tributs dus aux Bulgares et la promesse que Constantin VII épouserait l’une des filles de Siméon. Mais, peut-être plus important encore, le patriarche dut « couronner » Siméon, le faisant empereur. La nature de ce couronnement soulève plusieurs interrogations, le patriarche n’ayant pas placé sur la tête de Siméon une couronne (stemma), mais plutôt sa mitre épiscopale (epirrhiptarion). Quoi qu’il en soit, à partir de ce moment et jusqu’à sa mort, Siméon utilisera le titre d’ « Empereur des Bulgares et des Romains »[50] - [51] - [52] - [53].

Siméon retourna alors en Bulgarie. À Constantinople, Zoé parvint à retourner au palais et prit le contrôle des affaires en . Elle renvoya le patriarche Nicolas du gouvernement, désavoua la reconnaissance du titre impérial de Siméon et rejeta le plan visant à ce que son fils épouse une fille de Siméon. En représailles, Siméon envahit la Thrace à l’été 914 et captura Andrinople. En 917, une armée byzantine sous la conduite de Léon Phocas, fils de Nicéphore Phocas, envahit la Bulgarie avec l’aide de la flotte byzantine sous le commandement de Romain Lécapène qui se dirigea vers les ports de la mer Noire. En route vers Messembria où elles devaient recevoir des renforts transportés par mer, les forces de Lécapène s’arrêtèrent près du port d’Anchialos. Lorsqu’il eut vent de cette invasion, Siméon se hâta d’aller au-devant des Byzantins qu’il prit par surprise à partir des collines avoisinantes. La bataille d'Anchialos le 20 aout 917 fut l’une des plus importantes de l’histoire médiévale : les Bulgares défirent complètement les Byzantins, tuant plusieurs généraux; Phocas lui-même parvint toutefois à s’échapper et à fuir à Messembria[54]. Après cette victoire, Siméon s’allia aux leaders petchenègues et entreprit une offensive de grande envergure contre les territoires byzantins d’Europe s’avançant jusqu’aux portes de Constantinople et affrontant Léon Phocas qui était entretemps de retour près du village de Katasyrtai tout près de la capitale[55] - [56].

Le tsar bulgare mena également une politique agressive à l’endroit des principautés serbes qui étaient favorables à Byzance. Des troupes bulgares conduites par Théodore Sigritsa et Marmais envahirent le pays, déposant au passage des souverains locaux comme Petar Gojniković et Pavle Branović[57]. Pendant ce temps, en 919 à Constantinople, l’amiral Romain Lecapène avait remplacé l’impératrice Zoé en tant que régent du jeune Constantin VII; il fit un pas de plus en prenant le titre de coempereur en , assumant ainsi la direction de fait de l’empire. Furieux, Siméon, incapable de s’emparer du trône byzantin par des moyens diplomatiques se résolut à recourir aux armes pour imposer sa volonté. Il augmenta la pression sur Byzance de 920 à 922 en menant à l’ouest des raids en Thessalie, se rendant jusqu’à l’isthme de Corinthe et à l’est en Thrace, et en s’avançant jusqu’aux Dardanelles qu’il traversa pour assiéger la ville de Lampsacus. En 921, les forces de Siméon apparurent devant Constantinople et exigèrent la déposition de Lecapène. En 922, victorieux à Pigae, ils ravagèrent la Corne d’Or et s’emparèrent de Bizye[58] - [59].

Réalisant toutefois qu’il ne pourrait s’emparer de Constantinople sans une flotte, Siméon envoya une délégation chez le souverain fatimide Ubayd Allah al-Mahdi Billah en Afrique du Nord, lequel possédait une puissante force maritime. Le Fatimide accepta de l’aider et envoya ses propres représentants avec les délégués bulgares pour conclure une alliance. Cependant ceux-ci furent arrêtés par les Byzantins à Calabria; ceux-ci envoyèrent leur propre délégation en Égypte, offrant de généreux cadeaux pour que les Fatimides renoncent à cette alliance, ce à quoi ces derniers agréèrent[60] - [61].

En Serbie, Pavle Branović, allié des Byzantins, faisait la lutte à son cousin Zaharija Pribislavljević pour le contrôle du pays. Pavle étant allié des Byzantins, Siméon enrôla Zaharije et l’envoya avec une petite armée pour lutter contre son cousin lui promettant le trône s’il réussissait. Zaharije réussit à défaire son cousin et à prendre le contrôle du pays. Toutefois, ayant passé de longues années à Constantinople et se souvenant d’avoir été en captivité chez les Bulgares, il se tourna bientôt du côté byzantin et se mit à inciter les diverses tribus slaves situées le long de la frontière avec la Bulgarie à se rebeller. Alerté, Siméon envoya une petite armée qui fut battue et la tête de plusieurs généraux furent envoyées par Zaharije à Constantinople[62] - [57] - [63].

Ainsi débouté à la fois par les Fatimides et par les Serbes, Siméon chercha à conclure une trêve avec Romain Lecapène. Une rencontre fut organisée sur la Corne d’Or le ; un accord de paix fut discuté, mais Siméon quitta l’entrevue sans rien signer ou promettre quoi que ce soit[64].

En 926, les troupes bulgares envahirent la Croatie, alliée de Byzance, où s’était réfugié Zaharije Pribislavljević après que Siméon ait envoyé des troupes contre son ancien allié et prit possession de l’ensemble du pays. Toutefois, son armée fut sévèrement battue par celle du roi Tomislav de Croatie (r. vers 910-928) à la bataille des hauteurs de Bosnie. Le pape intervint alors pour négocier la paix entre les deux souverains. Quoique l’armée envoyée par Siméon en Croatie ait été complètement détruite, il lui restait suffisamment de forces pour envisager une nouvelle agression contre Constantinople [65] - [66] - [63].

Quatorze années de guerre ne permirent pas à Siméon de réaliser son objectif de conquérir le trône de Byzance. Et c’est alors qu’il préparait une nouvelle invasion qu’il mourut d’une crise cardiaque à Preslav le [67] - [66] - [68].

Relations entre Pierre Ier et les Byzantins

Peu après son accession, le nouveau tsar Pierre Ier (r. 927-969) reprit les armes contre Byzance en envahissant la Thrace. Après cette démonstration de force militaire, Pierre envoya une délégation à Constantinople pour conclure la paix. Les frontières furent ainsi rétablies le long des tracés fixés par les précédents traités de 897 et 904. Les récentes conquêtes de la Bulgarie en Thrace furent remises à Byzance qui, en retour, reconnut le contrôle bulgare sur l’intérieur de la Macédoine. Une alliance matrimoniale fut conclue en vertu de laquelle Pierre obtint comme épouse Maria Lécapène, petite-fille de Romain Ier; Constantinople consentit également le paiement d’un tribut annuel, la reconnaissance du titre d’empereur (tsar) de Pierre et l’autonomie de l’Église bulgare. Cette paix devait durer jusqu’en 966[69] - [68] - [70].

Lorsque Maria Lécapène mourut au milieu des années 960, le nouvel empereur byzantin, Nicéphore II Phocas (r. 963-969) refusa de payer le tribut à la Bulgarie, prétextant que les sommes versées jusque-là n’étaient qu’une allocation de subsistance pour la princesse cessant à la mort de celle-ci. Pour montrer son sérieux, il fit une démonstration de force à la frontière entre les deux États. Comme on lui déconseillait d’envahir directement la Bulgarie, il envoya un émissaire au prince Sviatoslav Igorevich de Kiev pour inciter cet État à envahir la Bulgarie par le nord. Sviatoslav, ravi de cette proposition, lança une puissante armée contre la Bulgarie qui défit les Bulgares sur le Danube, s’emparant de quelque quatre-vingt forteresses en 967. L’année suivante, Pierre Ier envoya deux de ses fils négocier un traité de paix à Constantinople et, semble-t-il, servir d’otages[71] - [72] - [73].

Invasion de Sviatoslav et conquête byzantine de la Bulgarie

L’un des deux fils de Pierre envoyé à Constantinople était le futur empereur Boris II (r. 969-977). L’accord qu’il avait mission de négocier devait mettre fin au conflit entre Byzance et la Bulgarie qui pourraient dès lors unir leurs forces contre le trop puissant Sviatoslav Ier (r. 962-972) de Kiev. L’année suivante toutefois une nouvelle invasion kiévienne devait défaire les forces bulgares, à la suite de quoi Pierre Ier abdiqua et se retira dans un monastère. Boris reçut alors dans des circonstances quelque peu mystérieuses la permission de retourner en Bulgarie pour prendre la place de son père[74] - [75].

Boris II se révéla toutefois incapable d’arrêter la progression des forces kiéviennes et se trouva bientôt forcé de faire alliance avec Kiev pour se tourner contre les Byzantins. Une nouvelle campagne kiévienne contre la Thrace fut toutefois arrêtée par le nouvel empereur byzantin Jean Ier Tzimiscès (r. 969-976) à Arcadiopolis en 970, lequel en profita pour s’avancer dans le nord. Ne pouvant fermer les cols des Balkans, Sviatoslav laissa les Byzantins progresser en Mésie où ils mirent le siège devant la capitale Preslav. Même si Kéviens et Bulgares joignirent leurs forces pour défendre la ville, les Byzantins après avoir mis le feu aux structures de bois et aux toits avec leurs missiles, s’emparèrent de l’endroit. Boris II fut fait prisonnier par Jean Tzimiscès qui continua à poursuivre les Kiéviens jusqu’à Drastar (aujourd’hui Silistra en Bulgarie) en affirmant être l’allié et le protecteur de Boris qu’il traita avec le plus grand respect. Toutefois, après que Sviatoslav ait été forcé de négocier et soit retourné chez lui, Tzimiscès fit de même, amenant avec lui la famille royale bulgare prisonnière de même que le trésor de l’empire. Au cours d’une cérémonie en 971 à Constantinople, on retira officiellement à Boris II ses insignes impériaux pour ne lui laisser que le titre byzantin de «magistros ». Les territoires bulgares de Thrace et de Mésie inférieure devinrent partie intégrante de l’Empire byzantin et furent confiés à des gouverneurs nommés par Constantinople; le patriarcat bulgare fut aboli [76] - [77] - [78].

Le tsar Samuel et la conquête de la Bulgarie par Basile II

La cérémonie de 971 avait comme but de rendre officielle la fin de l’Empire bulgare; toutefois, les Byzantins s’avérèrent incapables d’exercer un contrôle effectif sur les provinces occidentales de la Bulgarie. Celles-ci continuèrent à être dirigées par leurs propres gouverneurs au nombre desquels se trouvait une famille aristocratique à la tête de laquelle se trouvaient quatre frères surnommés les « Comitopouloï » (littéralement : fils du comte), nommés David, Moïse, Aaron et Samuel. Considérés comme des rebelles par le pouvoir de Constantinople, ces quatre frères se considéraient plutôt comme un « conseil de régence » en l’absence de Boris[79] - [80] - [75].

Alors que les frères commençaient à attaquer les territoires avoisinants sous la tutelle de Constantinople, les autorités byzantines eurent recours à un stratagème qui permit à Boris II et à son frère Romain de « s’évader », espérant que leur apparition en Bulgarie créerait une scission entre les Comitopouloï et les autres leaders bulgares. Mais alors que les frères entraient dans une région contrôlée par les Bulgares en 977, Boris II fut pris pour un noble byzantin en raison de ses habits et tué par un garde frontalier. Romain parvint toutefois à faire reconnaitre son identité et fut reconnu comme l’empereur légitime. Toutefois, ayant été castré par les Byzantins pour ne plus avoir d’enfants et ne pouvant de ce fait monter sur le trône. Il appartint donc au plus jeune des frères, Samuel, de prendre la tête de la résistance contre les Byzantins[81] - [75] - [82].

L’empire de Samuel se distinguait de l’empire de Siméon par un déplacement de son centre de gravité vers le sud-ouest, la nouvelle capitale ayant été établie à Ohrid (aujourd’hui en Rép. de Macédoine du Nord) qui devint aussi le siège du patriarcat bulgare rétabli après avoir été supprimé par Jean Tzimiscès[83]. Éventuellement, les Byzantins réussirent à se soumettre l’ensemble de la Bulgarie; Samuel néanmoins résista à Basile II pendant des décennies, parvenant à mettre en déroute l’armée de Basile lors de la bataille des Portes de Trajan en 986[84]. La victoire de Samuel incita le pape Grégoire V à le reconnaitre comme « tsar » et il fut couronné à Rome en 997.

La guerre reprit sur une grande échelle en 1002. Cette fois, l’armée de Basile était plus puissante et ce dernier était déterminé à conquérir la Bulgarie une fois pour toutes. Il déploya son armée qui venait de rentrer victorieuse après une campagne contre les Arabes en Orient et Samuel fut forcé de se retirer à l’intérieur du pays tout en continuant une guerre de guérilla contre les Byzantins, espérant amener ceux-ci à négocier. Pendant une douzaine d’années il parvint ainsi à sauvegarder l’indépendance de la Bulgarie et à empêcher Basile de s’emparer des principales villes du pays, y compris Ohrid, la capitale[85] - [86] - [87].

Le , Basile II réussit à coincer la principale armée bulgare à Kleidion (de nos jours dans la province de Blagoevgrad en Bulgarie) et à engager la bataille alors que Samuel était absent. Ce fut une victoire éclatante pour Basile II, lequel selon la légende aurait fait aveugler 14 000 prisonniers ne laissant qu’un homme sur cent avec un seul œil pour guider le retour de ses camarades. À la vue de cette misérable colonne, le tsar Samuel s’accusant lui-même de la défaite, aurait eu une crise cardiaque dont il serait mort moins de trois mois plus tard, le . C’est à la suite de cette légende que Basile II aurait reçu le surnom de Bulgaroctone ou « Tueur de Bulgares »[88] - [89] - [90].

Ivan Vladislav

Ce qui restait de l’empire de Samuel passa à son fils Gavril (Gabriel) Radomir. Les défaites se succédèrent alors que les Byzantins s’emparaient de nombreuses forteresses du pays. En 1015, Gavril Radomir fut assassiné par son cousin Ivan (Jean) Valdislav (r. 1015-1018), fils d’Aaron l’un des quatre frères Comitopouloï. La situation du pays étant presque désespérée après deux décennies de guerre avec l’Empire byzantin, et afin de consolider sa position, Ivan Vladislav tenta de négocier une trêve avec Basile II. Les négociations ayant échoué, il poursuivit la résistance tentant, mais en vain de repousser les Byzantins en renforçant son armée, en reconstruisant de nombreuses forteresses et en poussant les Petchenègues à venir à son aide [91] - [92] - [93].

Les forces byzantines ayant pénétré fort avant dans son empire en 1016, il tenta de rallier ses forces et de consolider son pouvoir sur la côte sud-est de l’Adriatique. À l’hiver 1018, il commença le siège de Dyrrachium (aujourd’hui Durazzo en Albanie), mais fut tué pendant une contre-attaque des défenseurs de la cité devant les murs de la ville. Ce fut la dernière des grandes batailles entre le premier empire bulgare et Byzance[91] - [94].

Après la mort d’Ivan Vladislav, la majeure partie de la noblesse bulgare et de la cour, y compris son épouse Maria, se soumit à Basile II en échange de garanties pour leurs propres vies, leurs statuts et leurs biens. Une partie de la noblesse fut transférée en Anatolie où elle reçut des terres en pronoia, des titres de noblesse et, souvent, des épouses byzantines. Une faction de la noblesse et de l’armée toutefois se rallia au fils ainé d’Ivan Vladislav, Presian, et continua la lutte dans la région de Sirmium jusqu’en 1019, après quoi il fut amené captif à Constantinople où il reçut le titre de magistros comme l’avait été Boris II [95] - [96].

Domination byzantine

Petar (Pierre) II Delyan

Les années 1030 furent une décennie de sécheresse et de mauvaises récoltes. De plus les successeurs byzantins de Basile II ne firent pas preuve de la même souplesse dans l’administration de la Bulgarie. Il en résulta une révolte contre les Byzantins au cours de l’été 1040, conduite par Pierre Deljan qui se disait fils de Gavril Radomir et qui s’empara du pouvoir sous le nom de Petar II Delyan (r. 1040 – 1041)[97] - [98] - [99]. Celui-ci réussit d’abord à s’emparer de Niš et de Skopje en s’alliant d’abord à un autre leader révolutionnaire, Tihomir, qui avait dirigé la rébellion dans la région de Durazzo, puis en l’éliminant. Il se dirigea alors vers Thessalonique où se trouvait l’empereur 8 (r. 1034-1041). Michel s’enfuit laissant derrière lui le trésor impérial qui aboutit bientôt dans les mains de Petar[100] - [101] - [102].

Les succès de Petar prirent fin lorsque son cousin, Alousianos, (petit-fils d’Aaron Comitopouloï et dont le père Ivan Vladislav avait assassiné le père de Petar, Gavril Radomir), se présentant comme un déserteur de la cour byzantine où il vivait en disgrâce, il vint rencontrer Petar qui le reçut chaleureusement et lui confia une partie de son armée pour attaquer Thessalonique. Une sortie des assiégés le , jour de la fête du saint patron de la ville, saint Démétrios, conduisit à la défaite de cette armée [100].

L’année suivante, au cours d’un diner pendant lequel Petar s’enivra, Alousianos en profita pour lui couper le nez et l’aveugler avant de le livrer à Michel IV. Se réclamant du sang de Samuel, il fut proclamé empereur par les troupes, mais il fit défection et, alors que son armée se préparait à la bataille, il retourna à Constantinople. Bien qu’aveugle, Petar prit le commandement de ses troupes mais fut défait par les Byzantins à la bataille d’Ostrovo et amené à Constantinople où il fut possiblement exécuté[100].

Petar III

En 1072, les nobles bulgares se révoltèrent à Skopje contre le gouvernement byzantin sous la direction de George Voitekh (Georgi Vojteh), un descendant de la première famille noble de la cour bulgare qui incita le roi Michel de Zeta (Dioclée) à présenter un de ses fils comme successeur de Petar II. Le septième fils de Michel, Constantin Bodin, fut ainsi choisi et couronné à Skopje sous le nom de Petar III[103] - [104] - [105]. Les troupes du nouvel empereur Petar III prirent Niš et Ohrid, mais subirent une défaite écrasante à la bataille de Kastoria. La contre-attaque byzantine prit Skopje avec l'aide de George Voitekh, qui trahit d'abord Petar III, et ensuite tenta de trahir les Byzantins, mais en vain. Dans une autre bataille, Petar III fut capturé par les Byzantins et envoyé prisonnier à Constantinople. Il y demeura prisonnier de longues années jusqu’à ce, vers 1078, il soit délivré par des marins vénitiens ou que sa famille ait payé une importante rançon. Il succéda à son père, Michel Ier en 1081[106].

En dépit de son antérieure opposition à l'Empire byzantin, Constantin Bodin soutint d’abord les Byzantins contre l'attaque de Robert Guiscard et ses Normands à Durazzo en 1081, mais ensuite resta inactif, permettant aux Normands prendre la ville[107]. Après la mort de Robert Guiscard en 1085, Constantin Bodin dut faire face à l'hostilité de l'Empire byzantin, qui récupéra Durazzo et, pour punir le roi de Dioclée d'avoir pris le parti des Normands, lança une campagne entre 1089 et 1091 qui permit de faire captif Constantin Bodin une seconde fois[N 2]. Celui-ci mourut en 1101 ou en 1108[108].

Second empire bulgare

Fondation

Afin de lutter contre les Normands, l’empereur byzantin s’était rendu en Bulgarie recruter des hommes et distribuant des fiefs (pronoia) à cet effet. À l’automne, ayant levé suffisamment de troupes, il parvint à chasser les Normands des Balkans. C’est alors que deux frères d’origine valaque, Théodore (qui devait devenir le futur Pierre IV) et Ivan (Jean) Assen, se présentèrent devant l’empereur Isaac II Ange (1185 – 1195 et 1203 – 1204) à Kypsela pour réclamer à leur tour une pronoia dans la région des montagnes du Grand Balkan. Leur demande ayant été refusée avec morgue et Ivan frappé durant l’esclandre par l’oncle de l’empereur, ceux-ci retournèrent dans la région de Tărnovo où la mauvaise administration et les impôts extraordinaires levés pour financer la guerre contre Guillaume II de Sicile et pour célébrer le mariage de l’empereur avec Marguerite de Hongrie avaient conduit à de nombreuses révoltes en pays valaque. Bulgares et Valaques décident donc de s'allier et de faire alliance avec les Coumans et le joupan serbe Étienne Nemanja. Ne pouvant s’emparer de la capitale historique de Preslav, ils s’établirent dans une nouvelle capitale, Tărnovo qui devient le centre de la révolte alors que Théodore-Pierre revêtait les insignes impériaux sous le nom de Pierre IV[109] - [110] - [111].

En peu de temps les insurgés prirent le contrôle des régions formant les actuelles Bulgarie, Macédoine et Serbie orientale; seules la Dobrogée et la côte de la Mer Noire demeuraient hors de leur portée. À partir de l’été 1186, Isaac II au cours de quatre campagnes dont deux qu’il dirigea lui-même infligea plusieurs défaites aux Valaques, les repoussant au nord du Danube. Ces victoires ne réussirent pas à briser les rebelles et Isaac dut se résoudre à négocier. Un accord fut signé à Lovetch en 1186 qui reconnaissait de fait le Second Empire bulgare[112] - [113]. En 1189, Pierre IV proclama son frère cadet Ivan Assen corégent, ne se réservant que le nord-est du pays avec Preslav comme centre; Ivan devenait ainsi le principal souverain[114] - [115].

Pendant cette période, Étienne Nemanja, grand Župan de Serbie s’empara d’une partie des territoires byzantins encore soumis au gouverneur de Braničevo en Bulgarie[116], à la suite de quoi Nemanja et Pierre IV conclurent un accord contre Byzance [117]. Après s’être emparé de la « région où le Danube rencontre la mer » (l’actuelle Dobruja)[118], Pierre IV envoya un émissaire à Barberousse pour proposer une alliance contre les Byzantins[119]. Isaac II fit de même, mais Barberousse, désireux d’aller directement en Terre Sainte, rejeta les deux offres[120] - [121] - [115].

Une fois passée la troisième croisade, Isaac II décida de porter un grand coup contre les Bulgares et une puissante armée se dirigea vers la Bulgarie où elle mit le siège devant Tărnovo où régnait maintenant Ivan Assen (r. 1189-1196). Celui-ci infligea une sévère défaite aux Byzantins près d’Arcadiopolis (aujourd’hui Lüleburgaz en Turquie à la frontière bulgare) qui fut anéantie. Les Bulgares avaient alors la voie libre pour envahir la Thrace. Jusqu’à ce jour, la chaine du Grand Balkan avait constitué la frontière entre les empires bulgare et byzantin. Après la victoire d’Arcadiopolis, l’enjeu devenait le sud de la Thrace, la région des Rhodopes et la Macédoine[122] - [123].

En 1195, Isaac II préparait une sixième invasion de la Bulgarie par le sud alors que la Bela de Hongrie ferait de même par le nord[124]. Toutefois il fut renversé par Alexis III Ange (r. 1195-1203) qui, pour faire oublier ce coup d’État dépensa sans compter le trésor public, alors que l’empereur romain germanique Henri VI exigeait le versement d’un tribut de 5 000 livres (réduit par la suite à 1600). Les Bulgares profitèrent de la situation pour s’enfoncer dans les Rhodopes, parvenant jusqu’aux abords de Thessalonique [125].

Lorsque l’empereur Ivan Ier Assen fut assassiné, son successeur Kaloyan (surnom signifiant « le beau Jean » : en bulgare Иван Калоян, en français Ivan Kaloyan) (r. 1197-1207) continua la politique hostile à l'Empire byzantin et obtint l'allégeance d'Ivanko, l’assassin de Ivan Assen Ier, qui avait été récompensé par les Byzantins par le poste de thémarque de Philippopolis[126] - [127] - [128]. Après avoir obtenu du pape Innocent III la reconnaissance de son titre d’empereur, il força Alexis III à en faire autant après s’être emparé de Konstanteia (Simeonovgrad en Bulgarie) en Thrace, de Varna en 1201 et de la plus grande partie de la Macédoine slave en 1202. De plus, Alexis promit de reconnaître au métropolite de Tărnovo le titre de patriarche de l'Église bulgare et valaque, chose à laquelle se refusait le pape[129].

Quatrième croisade

En 1204, la Quatrième croisade aboutit à la prise de Constantinople par les croisés et à la création de l'Empire latin de Constantinople. Baudouin de Hainaut en devint l'empereur, et décida de conquérir les anciennes terres de l'Empire byzantin, y compris le Regnum Bulgarorum et Valachorum. Les hostilités furent déclenchées lorsque l’aristocratie grecque de Thrace, se sentant menacée par les Latins, fit appel à Kaloyan. Le , l'armée bulgare surprit la cavalerie latine dans le nord d'Andrinople; l'empereur Baudouin fut capturé, le comte Louis de Blois tué, et le doge de Venise Enrico Dandolo tenta de ramener les restes de l’armée à Constantinople, mourant d'épuisement durant cette retraite. Kaloyan en profita pour conquérir Serres et Philippopolis ainsi qu’une grande partie des territoires latins de Thrace et de Macédoine[130] - [131] - [132].

L’inimité entre Bulgares et Latins se perpétua, Kaloyan adoptant le surnom de Rômaioktonos (« Tueurs de Romains ») référence dérisoire au titre que Basile II s’était lui-même approprié de Boulgaroktonos. Kaloyan mourut devant les murs de Thessalonique en 1207 dans des circonstances mystérieuses.

Boril (r. 1207-1217), fils d’une sœur des rois Asen, Pierre et Kaloyan, lui succéda et épousa la femme de son prédécesseur elle aussi coumane. Mais son autorité fut dès le départ contestée de toutes parts. L’héritier légitime, le prince Ivan (Jean) Assen (futur Ivan Assen II), et son frère Alexandre se réfugièrent dans la Principauté de Galicie-Volhynie et commencèrent à intriguer contre lui, pendant que son cousin Alexis Slave déclarait son indépendance dans les Rhodopes et pendant qu’un autre neveu de Kaloyan du nom de Strez faisait de même dans la forteresse de Prosêk sur le Vardar. Avec l’aide des Serbes, ce dernier étendit son territoire à travers la Macédoine jusqu’à Bitola (sud-ouest de la république de Macédoine)[133].

Boril pour satisfaire ses boyards et ses auxiliaires coumans, reprit la politique de son prédécesseur contre l’Empire latin de Constantinople et en envahit la Thrace. L’armée bulgaro-valaque et les Coumans furent écrasés le devant Philippopolis par le nouvel empereur Henri de Hainaut[134] - [135] - [136].

En 1209, Boril conclut un accord avec Théodore Laskaris, empereur à Nicée, et Michel, despote d’Épire, lequel s’était déjà reconnu vassal d’Henri. Au début de 1211, les troupes de Nicée traversèrent en Europe et mirent le siège devant Constantinople. Henri, qui était à Thessalonique, se hâta de rentrer et défendre sa capitale. Il persuada alors le sultan d’Iconium d’attaquer Nicée, forçant ainsi Théodore à lever le siège de Constantinople. Aux prises avec les Bogomils à l’intérieur, Boril se révéla incapable de réussir les deux objectifs qu’il s’était fixés à l’extérieur : regagner les territoires perdus en Thrace et prendre Thessalonique. Henri quant à lui avait tout avantage à éloigner le péril bulgare pour faire face à ses autres ennemis dont les Serbes. La papauté servit alors d’intermédiaire et un accord fut conclu en 1213, scellé par une alliance matrimoniale qui vit la fille adoptive de Boril épouser Henri de Hainaut devenu veuf[137] - [138].

Pendant ce temps une révolte se déclara en Bulgarie à Vidin qui s’étendit bientôt au nord-ouest de la Bulgarie. En 1217 le prétendant Ivan (Jean) Assen II revint en Bulgarie appuyé par une armée russe et coumane. La capitale fut prise; capturé, Boril fut aveuglé et finit ses jours dans un monastère pendant qu’Ivan (Jean) Assen II (r. 1218-1241) montait sur le trône [139] - [140]. Il lui fallut une douzaine d’années pour reprendre le devant de la scène qui, pendant le règne de Boril était passé au despotat d’Épire[141].

Habile diplomate, Ivan Assen II pratiqua une politique d’alliance matrimoniale avec pratiquement tous ses voisins. Après avoir, en 1219/1221, conclut un mariage dynastique avec Anne-Marie, la fille du roi André II de Hongrie, ce qui lui permet de récupérer le banat de Craiova, le knésat slavo-valaque de Trgovište et les villes serbes de Belgrade et Braničevo, il voulut renforcer vers 1229/1230 ses liens avec l'empire latin d'Orient en projetant le mariage de sa fille Hélène avec l'empereur Baudouin II de Courtenay. Après avoir vaincu l’éphémère empereur de Thessalonique, Théodore Ier Ange Doukas Comnène, lors de la bataille de Klokotnica, le , il se tourna vers l’empire de Nicée et, en 1235, sa fille Helena épousa le futur Théodore II Laskaris, fils de l’empereur Jean III Doukas Vatatzès. Cette union coïncidait avec la restauration du patriarcat bulgare avec le consentement du patriarche de Constantinople en exil ainsi qu’avec le siège de Constantinople par les forces alliées de Jean III et d’Ivan Assen II. Par la suite toutefois, les Bulgares retirèrent leur aide lorsqu’il devint évident que ni l’Empire latin, ni l’Empire de Nicée aux prises l’un avec l’autre, n’avaient la force nécessaire pour attaquer la Bulgarie[142] - [143] - [144] - [145].

Restauration de l’Empire byzantin et guerres civiles en Bulgarie

Peu après avoir restauré l’Empire byzantin, Michel VIII Paléologue (r. 1261-1282) s’impliqua dans la guerre civile qui faisait rage en Bulgarie entre Ivan Assen III et Ivaïlo, garçon de ferme qui avait pris la tête d’une révolte dans le nord-est de la Bulgarie alors ravagé par les Mongols et qui, à la tête d’une armée de paysans, s’était emparé de la capitale Tărnovo durant le règne de Michel Assen II encore enfant[146]. Michel VIII Paléologue décida de porter au trône un fils de l’éphémère tsar Mitzo (ou Mico – diminutif de Dimintri) Assen qui vivait en exil à Constantinople, à qui il donna sa fille aînée Irène comme épouse. Après avoir proclamé son élévation au trône sous le nom d’Ivan Assen III (r. 1279-1280), il envoya plusieurs armées pour le porter au pouvoir [147] - [148]. Ivaïlo défit plusieurs de ces armées, mais fut assiégé pendant trois mois dans Drăstăr (Silistra) par les Mongols alliés de Michel VIII. Pendant ce temps, une force byzantine assiégeait la capitale bulgare Tărnovo ; la noblesse locale, leurrée par une rumeur de la mort d'Ivaïlo, accepta de donner le titre d'empereur à Ivan Assen III. Pour renforcer sa position dans Tărnovo, Ivan Asen III maria sa sœur Marija (Kira Marija) au noble bulgaro-couman Georges Ier Terter (r. 1280-1292). Malgré cela, il fut incapable de s'imposer dans l'ensemble de l'empire. Ivaïlo réapparut devant les murs de la capitale et défit deux tentatives byzantines pour secourir Ivan Assen III. Désespérés, l’empereur et son épouse Irène Paléologue s'enfuirent secrètement à Constantinople[149] - [150].

Georges Terter Ier fut alors proclamé empereur. Il adopta une politique anti-byzantine et soutint Charles d’Anjou dans son offensive contre l’empire byzantin[151]. Après que son allié ait dû se retirer des Balkans et que lui-même ait dû céder le nord de la Macédoine aux Serbes, il signa en 1284 un traité de paix avec Constantinople, ce qui permit le retour de son fils Théodore Svetoslav qui y était retenu comme otage[152].

Guerre de Théodore Svetoslav contre Byzance

Au XIIIe siècle tant l’Empire byzantin que l’Empire bulgare étaient en déclin et durent à maintes reprises soit s’allier pour faire front commun contre des envahisseurs comme les Mongols ou les Turcs, soit s’allier à l’un de ceux-ci contre l’autre empire. Après avoir passé plusieurs années à Constantinople comme otage, Théodore Svetoslav (r. 1300-1322) fut envoyé de la même façon à la cour du khan mongol Nogaï qu’il accompagna dans sa conquête de la Bulgarie où il se fit proclamer empereur, demeurant le vassal des Mongols[153].

Profitant du reflux des Mongols, Théodore Svetoslav étendit ensuite progressivement son pouvoir sur la Bessarabie jusqu’à Kilia et aux rives du Dniestr. Il prit également l’offensive dans le nord de la Thrace, occupant les ports byzantins de la Mer Noire de Messembria (Nesebăr) et Anchialos (Pomorie) ainsi que Sozopolis (Sozopol) et Agathopolis (Ahtopol) en 1303. Les Byzantins contre-attaquèrent mais ils furent défaits à la bataille de Skafida en 1304 où l’empereur Michel IX Paléologue (r. 1294-1320) dut prendre la fuite [154].

En 1306, Théodore Svetoslav prit à son service les mercenaires alains en révolte contre Byzance qu’il établit sur son territoire et tenta de faire de même avec ceux de la Compagnie catalane également en révolte contre leur employeur. L’année suivante, il réussit à faire la paix avec Byzance qui reconnut ses conquêtes et en 1320 il épousa Théodora, une fille de l’empereur associé Michel IX Paléologue. Il devait par la suite rester en paix avec ses voisins jusqu’à sa mort en 1322[154] - [155].

Guerre de Georges II Terter et de Michel III Chichman contre Byzance

Ayant succédé à son père en 1322, Georges II Terter (r. 1322-1323) devint presque immédiatement impliqué dans la guerre civile qui opposait Andronic II Paléologue (r. 1282-1328) à son petit-fils, Andronic III Paléologue (r. 1328-1381). Profitant de la situation, Georges Terter II envahit la Thrace byzantine et, n’y rencontrant pratiquement aucune résistance, s’empara de Philippopolis l’année même de sa proclamation. Au cours d’une nouvelle campagne, il s’empara de plusieurs forteresses dans la région d’Andrinople mais il fut finalement défait par les troupes d’Andronic III, lequel préparait une invasion de la Bulgarie lorsqu’il apprit la nouvelle de la mort du tsar bulgare, apparemment de causes naturelles[156].

Une certaine confusion régna alors en Bulgarie où Michel III Chichman[N 3] (r. 1323-1330) monta sur le trône. Ce fut au tour des Byzantins de profiter de la situation suscitant d’abord un nouveau prétendant, Voysil, frère de l’ancien empereur Smilets (r. 1292-1298) qui avait régné entre Georges Ier Terter et Ivan II, et se barricada à Krăn, contrôlant les vallées entre les montagnes des Balkans et Sredna Gora. Ils envahirent ensuite le nord de la Thrace, s’emparant de plusieurs villes importantes (Yambol, Lardea, Ktenia, Rusokastro, Anchialus, Sozopol et Agatopol)[157]. Michel III descendit alors vers le sud pour combattre les Byzantins dont une armée assiégeait Philippopolis (Plovdiv)[158].

S’il put forcer Andronic à retraiter, il ne put empêcher les Byzantins de s’emparer de Philippopolis. En dépit de cette perte, Michel III réussit à expulser Voysil et reprit le contrôle du nord et du nord-est de la Thrace en 1324. Un traité de paix fut finalement conclu, ratifiant le statu quo et scellé par le mariage de Michel III avec Theodora Palaiologina, la sœur d’Andronic III qui avait été l’épouse de Théodore Svetoslav[159] - [160].

Lors du début de la guerre civile entre Andronic II Paléologue (r. 1282-1328) et son petit-fils Andronic III Paléologue (1328-1341) les souverains de Serbie et de Bulgarie se rangèrent chacun dans un camp. Michel III Chichman se lia avec son beau-frère le jeune Andronic et en il signa avec lui un traité qui prévoyait son soutien si celui-ci l’aidait contre les Serbes partisans d’Andronic II Paléologue. Après la mort de l’empereur Andronic II Paléologue en Michel Chichman renia ses engagements et envahit la Thrace du nord avec une armée de Bulgares et de Mongols en . Le nouvel empereur Andronic III Paléologue réagit rapidement marchant avec ses groupes contre les Bulgares et s’emparant d’une forteresse frontalière. Michel III Chichman jugea alors prudent de signer un traité de non-agression à Andrinople en 1330[161] - [160].

Pendant cette période les relations avec la Serbie s’étaient fortement détériorées et le tsar Michel Chichman fut tué lorsque les bulgares furent écrasés le lors de la bataille de Kjustendil par les armées Serbes de Stefan Uroš III Dečanski. Ce dernier chassa la reine Théodora Palaiologina et imposa comme tsar son neveu Ivan Stefan dont le règne sera de courte durée : les boyards hostiles à sa mère régente organisèrent un coup d’État qui le remplaça par son cousin Ivan Aleksandăr, neveu de Michel III Chichman[162] - [163].

Les guerres d’Ivan (Jean) Alexandre

.svg.png.webp)

Les relations toujours tendues entre les deux empires se détériorèrent au début des années 1340 lorsqu’Ivan Aleksandre exigea des Byzantins l’extradition de son cousin Chichman, troisième fils de Michel III Chichman, menaçant ceux-ci de guerre s’ils n’obtempéraient pas. Cet ultimatum se retourna contre eux lorsque les Byzantins persuadèrent l’émir turc de Smyrne, Umur Bey, d’envoyer sa flotte contre les Bulgares. Débarquant dans le delta du Danube, les Turcs ravagèrent le pays avoisinants s’emparant des villes de la région. Ivan Alexandre répondit en envahissant l’Empire byzantin prétextant qu’il y avait été invité par les habitants d’Andrinople. Toutefois, ses troupes devaient être défaites à deux reprises par les Turcs, alliés des Byzantins[164] - [165].

Une nouvelle guerre civile devait faire rage à Constantinople de 1341 à 1347 opposant la régence de Jean V Paléologue (r. – aout 1376; – , – ) à son protecteur désigné, Jean VI Cantacuzène (r. 1347-1354). Les voisins de Byzance prirent à nouveau avantage de la situation, les Serbes d’Étienne Dušan se rangeant du côté de Jean VI Cantacuzène, les Bulgares d’Ivan Alexandre du côté de Jean V et de la Régence[166]. Même si les deux pays choisirent des prétendants opposés, ils maintinrent leur alliance l’un avec l’autre. Comme prix de l’appui apporté par Ivan Alexandre. La régence de Jean V lui concéda la ville de Philippopolis et neuf autres forteresses importantes des Rhodopes en 1344 [167]. Ce devait être le dernier grand succès de la politique étrangère d’Ivan Alexandre.

Une nouvelle guerre civile byzantine eut des répercussions sur la Bulgarie en 1352, cette fois lors du conflit opposant Mathieu Cantacuzène à Jean V, lequel ayant atteint sa majorité, était désireux de se débarrasser de son beau-père Jean VI Cantacuzène[168].

Mathieu Assen Cantacuzène était le fils de Jean VI Cantacuzène et d’Irène Assen. En récompense pour l’appui donné à son père au cours de la guerre civile contre Jean V Paléologue, celui-ci s’était vu accordé la Thrace et les Rhodopes en apanage en 1347 et fut proclamé coempereur en 1353 lorsque la guerre reprit entre Jean V et Jean VI. Capturé par les Serbes en 1356 ou 1357, Mathieu se retrouva bientôt prisonnier de Jean V qui s’empara de ses territoires. Toutefois, les Turcs, conduits par le bey Orhan, s’étaient engagés aux côtés de Cantacuzène à qui ils avaient fourni 10 000 hommes. En , la cavalerie turque avait affronté les forces serbes et possiblement bulgares car à l’issue de la bataille livrée près de Demotika elle alla ravager la Bulgarie. C’était la première bataille qui allait ouvrir aux Ottomans la porte de l’Europe[169].

Fin de la Bulgarie

En 1364 une courte guerre éclata à nouveau entre Byzance et la Bulgarie qui permit aux Byzantins de reprendre Anchialos[170]. Deux ans plus tard, l’empereur byzantin Jean V se rendit en Hongrie et décida au retour de passer par la Bulgarie. Ivan Alexandre prit sa revanche en le faisant emprisonner. Amédée de Savoie, son cousin, vint à sa rescousse en lançant sa flotte contre la Bulgarie en mer Noire, s’emparant de Messembria et de Sozopolis. Ivan Alexandre dut non seulement relâcher l’empereur, mais également céder ces deux villes à Byzance. Ces pertes commerciales et territoriales devaient affaiblir encore un peu plus la Bulgarie[171] - [172].

À la mort d’Ivan Alexandre en , son fils ainé par un deuxième mariage, Ivan Chichman III (r. 1371-1396) monta sur le trône qui lui fut immédiatement disputé par son demi-frère, Ivan Sratsimir (r. 1371-1396), né d’un mariage précédent[173].

Ivan Chichman s’installa donc dans le centre de la Bulgarie avec pour capitale Tǎrnovo. Peu après son avènement, les forces unies des nobles serbes menées par le roi Vukašin Mrnjavčević furent vaincus par les Turcs ottomans à la bataille de la Marica le . Les Ottomans entrèrent en Bulgarie et Ivan Chichman fut forcé de reconnaître la domination ottomane et d'envoyer sa sœur Thamar (Kera Tamara) comme épouse du sultan Murad Ier en 1373 et de faire soumission à Murad Ier en 1376[174].

À l’annonce de la nomination de son frère cadet comme empereur, Ivan Sratsimir fit sécession et s’installa à Vidin dont il mit l’archevêque sous la juridiction du patriarcat de Constantinople pour prouver son indépendance. En raison de sa position géographique, Vidin était initialement à l’abri des attaques des différents begs turcs qui ravageaient les Balkans et Ivan Sratsimir ne fit aucun effort pour venir au secours d’Ivan Chichman dans sa lutte contre les Turcs. Ce n’est qu’après la chute de Tărnovo en 1393 qu’il réalisa le danger pour son propre royaume et se joignit à la croisade dirigée par le roi de Hongrie, Sigismond. Sans succès puisqu’après la désastreuse bataille de Nicopolis en 1396, les Ottomans marchèrent sur Vidin dont ils s’emparèrent. Ivan Sracimir fut capturé et emprisonné à Bursa où il fut probablement exécuté [175] - [176].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Byzantine-Bulgarian_wars » (voir la liste des auteurs).

- Le nom exact est en bulgare : Иван Асен I, en valaque : Ioan Asen I et en grec : Ιωάν Ασένου Α. Ivan est normalement rendu en français par « Jean »; le prénom Ivan continuera à être utilisé tout au long de cet article pour faciliter les références à d’autres articles de Wikipédia en français. De même, le nom Asen peut être orthographié de différentes manières; nous avons choisi « Assen » qui semble prévaloir dans ces mêmes articles

- Les opinions divergent sur les dernières années de Constantin Bodin. Milobar suggère que celui-ci régna sans interruption jusqu’en 1108; Zlatarski croit plutôt la thèse d’une deuxième captivité. D’autres enfin croient que Bodin fut capturé mais qu’il retourna à Duklja pour y trouver un État où Raska et la Bosnie avaient fait sécession (Fine (1991) pp. 228-229

- Le nom se dit en bulgare : Михаил III Шишман Асен. Nous utiliserons ici la pratique française de translitération « Chichman »; toutefois, on trouvera dans de nombreux textes la translitération anglo-saxonne Šišman

- Références

- Fine (1991) pp. 66-69

- Sheppard (2008) p. 233

- Treadgold (1997) pp. 172, 192-193, 201, 213, 246

- Cheynet (2006) pp. 446-447

- Fine (1991) pp. 74-75

- Sheppard (2008) p. 236

- Treadgold (1997) pp. 330,340-348 passim

- Ostrogorsky (1983) p. 171

- Treadgold (1997) p. 342

- Ostrogorsky (1983) p. 173

- Fine (1991) pp. 76-78

- Ostrogorsky (1983) p. 197

- Sheppard (2008) pp. 257, 267

- Treadgold (1997) pp. 363-366 passim

- Ostrogorsky (1983) pp. 198-199

- Sheppard (2008) p. 257

- Treadgold (1997) p. 422

- Fine (1991) p. 95

- Ostrogorsky (1983) p. 225

- Treadgold (1997) p. 428

- Fine (1991) p. 96

- Fine (1991) p. 97

- Treadgold (1997) pp. 428-429

- Ostrogorsky (1983) pp. 225-226

- Fine (1991) pp. 97-98

- Treadgold (1997) p. 430

- Ostrogorsky (1983) p. 226

- Fine (1991) pp. 98-99

- Treadgold (1997) pp. 430-431

- Ostrogorsky (1983) p. 229

- Treadgold (1997) pp. 431-432

- Ostrogorsky (1983) p. 230

- Treadgold (1997) pp. 432-433

- Treadgold (1997) p. 433

- Ostrogorsky (1983) p. 231

- Ostrogorsky (1983) pp. 234-235

- Fine (1991)pp. 106-107

- Treadgold (1997) pp. 440, 445

- Fine (1991) p. 112

- Gjuselev (1988) p. 130

- Bulgarian Historical Review, vol. 33, no. 1-4, p. 9

- Fine (1983) pp. 118-119

- Sheppard (2008) pp. 298-299; 430-431

- Cheynet (2006) pp. 451-452

- Treadgold (1997) p. 463

- Fines (1991) pp. 137-139

- Ostrogorsky (1983) p. 282

- Fines (1991) p. 140

- Ostrogorsky (1983) p. 283

- Fines (1991) pp. 142-145

- Sheppard (2008) p. 504, 540

- Treadgold (1997) p. 473, 478-479

- Ostrogorsky (1983) pp. 287-289

- Sheppard (2008) pp. 505, 508

- Runciman (1929) pp. 53-56

- Fines (1991) pp. 148-150

- Fine (1991) p. 152

- Runciman (1929) pp. 85-89

- Ostrogorsky (1983) pp. 290-292

- Fines (1991) pp. 152-153

- Treadgold (1997) p. 478.

- Treadgold (1997), p. 479

- Ostrogorsky (1983) pp. 293-294

- Fine (1991) pp. 153-154

- Runciman (1929) pp. 90-96

- Fine (1991) p. 157

- Runciman (1929) p. 96

- Treadgold (1997) p. 479

- Fine (1991) pp. 160-161

- Ostrogorsky (1983) p. 294

- Fine (1991) pp. 181-182

- Treadgold (1997) pp. 503-504

- Ostrogorsky (1983) pp. 317, 320

- Fine (1991) p. 183

- Ostrogorsky (1983) p. 325

- Fines (1991) pp. 183, 186-188

- Treadgold (1997) pp. 508-510

- Cheynet (2006) pp. 455-456

- Fine (1991) p. 188-189

- Obolensky (1971) pp. 130-131

- Fine (1991) pp. 190-192

- Treadgold (1997) pp. 514, 516, 520

- Ostrogorsky (1983) p. 326

- Ostrogorsky (1983) p. 327

- Fine (1991) pp. 197-198

- Sheppard (2008) pp. 525-527

- Treadgold (1997) pp. 525-526

- Fine (1991) pp. 197-200

- Sheppard (2008) p. 665

- Ostrogorsky (1983) pp. 332-336

- Fine (1991) pp. 198-199

- Treadgold (1997) pp. 526-527

- Ostrogorsky (1983) p. 336

- Treadgold (1997) pp. 527-528

- Runciman (1929) p. 252

- Treadgold (1997) p. 528

- Magdearu (2008) p. 63-66

- Sheppard (2008) p. 590

- Ostrogorsky (1983) p. 348

- Fine (1991) pp. 193-206

- Sheppard (2008) p. 670

- Treadgold (1997) p. 588

- Fine (1991) pp. 213-214

- Treadgold (1997) p. 604

- Ostrogorsky 91983) p. 348

- Fine (1991) p. 214

- Ostrogorsky (1983) p. 380

- Fine (1991) pp. 221-224

- Fine (1994) pp. 10-14

- Sheppard (2008) pp. 655-656,687-689

- Ostrogorsky (1983) p. 426

- Fine (1994) p. 15

- Andreev & Lalkov (1996), p. 151

- Fine (1994) p. 16

- Ostrogorsky (1983) p. 428

- Madgearu (2017), p. 88

- Madgearu 2017, p. 85

- The History of the Expedition of the Emperor Frederick, p. 64

- Madgearu (2017), p. 93

- Magderu (2017) p. 97

- Fine (1994) pp. 24-25

- Fine (1994) pp. 26-27

- Treadgold (1997) pp. 657-659

- Fine (1994) p. 27

- Fine (1994) pp. 27-28

- Fine (1994) pp. 28-30

- Treadgold (1997) p. 661

- Ostrogrosky (1983) p. 433

- Fine (1994) pp. 31-32, 55-57

- Fine (1994) pp. 81-82

- Sheppard (2008) pp. 783

- Treadgold (1997) pp. 714-715

- Fine (1994) pp. 94-96

- Madgearu (2017) p. 178

- Sheppard (2008) p. 784-785

- Treadgold (1997) p. 715

- Robert de Clari: § CXVI à CXVIII

- Fine (1994) pp. 100-101

- Fine (1994) p. 106

- Ostrogorsky (1983) p. 459

- Sheppard (2008) pp. 784-785

- Fine (1994) pp. 129-125, 129-133

- Sheppard (2008) pp. 788-792

- Treadgold (1997) p. 722

- Ostrogorsky (1983) pp. 461-463

- Ostrogorsky (1983) p. 487

- Fine (1994) pp. 170-173, 196

- Shappard (2008) p. 796, 804-805

- Fine (1994) pp. 196-199

- Ostrogorsky (1983) p. 488

- Bréhier (1969) p. 331

- Fine (1994) pp. 199, 224-225

- Fine (1994) p. 228

- Fine (1994) p. 230

- Treadgold (1997) p. 752

- Fine (1994) pp. 250-251

- Андреев, (1996) p. 256

- Laiou (2011) p. 352

- Treadgold (1997) p. 758

- Ostrogorsky (1983) p. 524

- Fine (1994) pp. 269-270

- Fine (1991) pp. 270-273

- Ostrogorsky (1983) p. 127

- Fine (1994) pp. 292–293

- Laiou (2011) pp. 353-354

- Delev, Istorija i civilizacija za 11. klas (2006)

- Fine (1991) p. 304

- Fine (1994) p. 325

- Fine (1994) pp. 325-326

- Ostrogorsky (1983) p. 559

- Fine (1994) pp. 366-368

- Ostrogorsky (1983) p. 560

- Fine (1994) p. 168

- Fine (1994) pp. 406-407

- Fine (1994) pp. 422-424

- Ostrogorsky (1983) p. 572

Voir aussi

Bibliographie

- (bg) Андреев (Andreev), Йордан (Jordan); Лалков (Lalkov), Милчо (Milcho). Българските ханове и царе (The Bulgarian Khans and Tsars). Велико Търново (Veliko Tarnovo): Абагар (Abagar), 1996. (ISBN 954-427-216-X).

- Dimitrina Aslanian, Histoire de la Bulgarie : de l'Antiquité à nos jours, Versailles, Association Trimontium, , 510 p. (ISBN 978-2-951-99461-4).

- (fr) Bréhier, Louis. Vie et mort de Byzance, coll. L’Évolution de l’Humanité, Paris, Albin Michel, 1969.

- (fr) Cheynet, Jean-Claude. Le Monde byzantin, vol. 2, L’Empire byzantin (641-1204). Paris, Presses universitaires de France, 2006. (ISBN 978-2-130-52007-8).

- (bg) Delev, Petǎr; Valeri Kacunov; Plamen Mitev; Evgenija Kalinova; Iskra Baeva; Bojan Dobrev (. "19 Bǎlgarija pri Car Ivan Aleksandǎr". Istorija i civilizacija za 11. klas, Trud, Sirma, 2006.

- (fr) Ducellier, Alain. Byzance et le monde orthodoxe. Paris, Armand Colin, 1986. (ISBN 2-200-37105-5).

- (en) Fine, John V.A. The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1991 (first edition 1983), (ISBN 978-0-472-08149-3).

- (en) Fine, John V. A. The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1994. (ISBN 978-0-472-08260-5).

- (fr) Gjuzelev, V. Medieval Bulgaria, Byzantine Empire, Black Sea, Venice, Genoa (Centre culturel du Monde byzantin). Baier Verlag, 1988.

- (fr) Laiou, Angeliki & Cécile Morrisson (dir.). Le Monde byzantin, vol. 3, L’Empire grec et ses voisins, XIIIe siècle-XVe siècle. Paris, Presses universitaires de France. 2011. (ISBN 978-2-130-52008-5).

- (en) Madgearu, Alexandru. The wars of the Balkan Peninsula: their medieval origins. Martin Gordon, Publisher Scarecrow Press, 2008, (ISBN 0-8108-5846-0).

- (en) Madgearu, Alexandru. The Asanids: The Political and Military History of the Second Bulgarian Empire, 1185–1280. BRILL, 2017. (ISBN 978-9-004-32501-2).

- (fr) Morrisson, Cécile. Le Monde byzantin, I L’Empire romain d’Orient (330-641). Paris, Presses Universitaires de France, 2004. (ISBN 978-2-130-52006-1).

- (en) Norwich, John Julius. Byzantium, the Apogee. New York, Alfred A. Knopf, 1994. (ISBN 0-394-53779-3).

- (en) Norwich, John Julius. Byzantium, the Decline and Fall, New York, Alfred A. Knopf, 1996 (ISBN 978-0-679-41650-0).

- (en) Obolensky, Dimiti. The Byzantine Commonwealth, Eastern Europe 500-1453. London, Phoenix Press, 1971. (ISBN 978-1-842-12019-4).

- (fr) Ostrogorsky, Georges. Histoire de l’État byzantin. Paris, Payot, 1983. (ISBN 2-228-07061-0).

- (fr) Petit, Paul. Histoire générale de l'Empire romain, Paris, Seuil, 1974, 800 p. (ISBN 978-2-02-002677-2).

- (en) Runciman, Steven. The Emperor Romanus Lecapenus and His Reign. Cambridge, Cambridge University Press, 1929 (reprint 1988), (ISBN 978-0-521-35722-7).

- (en) Sheppard, Jonathan (ed). The Cambridge History of the Byzantine Empire, c. 500-1492. Cambridge, Cambridge University Press, 2008. (ISBN 978-0521-83231-1).

- (en) Stephenson, Paul. Byzantium's Balkan Frontier: A Political Study of the Northern Balkans, 900–1204. Cambridge University Press, 2000. (ISBN 978-0-521-02756-4).

- (en) Treadgold, Warren T. A History of the Byzantine State and Society. Stanford (California), Stanford University Press, 1997. (ISBN 978-0-804-72630-6).

- (en) Vassiliev, A.A. History of the Byzantine Empire (2 vol.). Madison (Wisconsin), The University of Wisconsin Press, 1952. (ISBN 978-0-299-80925-6) et (ISBN 978-0-299-80926-3).

- (en) Wolff, R.L. "The Second Bulgarian Empire. Its origin and history to 1204", Speculum 24, Sofia, Bulgarie, Kroraina, 2008. Contenant une appréciation et des critiques des controverses autour du « Regnum Bulgarorum et Valachorum » pp. 167-206.

- (bg) Zlatarski, Vasil. "Part I. The Huno-Bulgarian dominance (679-852). II. Territorial expansion and rising of political importance. 2. Change of the foreign and domestic policy of Bulgaria". History of the Bulgarian state in the Middle Ages. Volume I. History of the First Bulgarian Empire (2 ed.). Sofia: Nauka i izkustvo., 1971, [1re édition 1927].