Empire de Nicée

Vestige de l’Empire byzantin ayant résisté à la prise de Constantinople par les croisés en 1204, l’empire de Nicée, le plus étendu des États grecs, occupait, en Asie Mineure occidentale, une large bande de terre s’étendant de la mer Égée à la mer Noire. Si Nicée demeura sa capitale et le siège du patriarcat pendant toute sa brève histoire (1204-1261), les empereurs établirent leur résidence et le siège du gouvernement à Nymphaion (aujourd’hui Kemalpaşa), ville de Lydie, moins exposée aux armées ennemies. Se défendant à la fois contre les États successeurs et le sultanat seldjoukide, Théodore Ier Laskaris réussit à édifier un État politiquement stable et économiquement viable en Asie Mineure. Ses successeurs, Jean III Doukas Vatatzès et Théodore II Laskaris, étendirent le territoire de l’empire en Europe, encerclant progressivement Constantinople. Après avoir écarté Jean IV Lascaris, le successeur légitime de Théodore II, Michel VIII Paléologue parvint à reprendre la ville en 1261.

| Statut | Monarchie, successeur local de l'Empire byzantin |

|---|---|

| Capitale | Nicée |

| Langue(s) | Grec |

| 1204 | Quatrième croisade et création |

|---|---|

| Reconquête de Constantinople |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

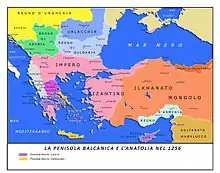

Les États successeurs

La chute de Constantinople aux mains des croisés laisse l’Empire byzantin divisé entre plusieurs États, grecs et latins : l’empire latin de Constantinople, l’empire de Nicée, l’empire de Trébizonde, le despotat d’Épire[N 1], le royaume de Thessalonique, ainsi que de nombreux États plus petits, fiefs de seigneurs rebelles et d’empereurs déposés.

L’empire latin de Constantinople est lui-même morcelé conformément aux usages de la féodalité occidentale. Boniface de Montferrat, la figure dominante des chevaliers francs pendant la croisade, s’attend à être élu empereur aux termes du traité conclu entre le doge de Venise, Enrico Dandolo, et les chevaliers francs. C'est pourtant Baudouin de Flandre qui est élu et reçut ainsi conformément aux dispositions de l’accord, outre les cinq-huitièmes de Constantinople, la Thrace et la partie nord-ouest de l’Asie Mineure ainsi que diverses îles de la mer Égée comme Lesbos, Chios et Samos. Boniface se voit attribuer le reste de l’Asie Mineure ; mais préférant un territoire européen, il s’empare de Thessalonique, annexant la Macédoine et la Thessalie adjacentes. De là, il se dirigea vers l’Attique et la Béotie où il crée le duché d’Athènes, confié à Otton de la Roche, et vers le Péloponnèse où il établit la principauté d'Achaïe, confiée à Guillaume de Champlitte d’abord, à Godefroy de Villehardouin ensuite[1]. Pendant ce temps, Michel Ier Comnène Doukas, fils illégitime du sébastokrator[N 2] Jean Doukas et cousin d’Isaac II et d’Alexis III, après avoir suivi Boniface de Montferrat à Thessalonique, va s’établir en Épire et fixa sa capitale à Arta où sa famille possède déjà de grands domaines. Il ne porte jamais lui-même le titre de despote mais il étend rapidement son territoire en offrant aux Vénitiens de devenir leur vassal pour l’ensemble de l’Épire. Préoccupés plus de commerce que d’administration, ceux-ci acceptent l’offre avec empressement[2].

Toutefois, Baudouin ne contrôle pas les territoires qu’on lui a octroyés en Asie Mineure. Plus tôt, le despote Théodore Laskaris, gendre et héritier présomptif d’Alexis III, s’est enfui de Constantinople après la déposition de son beau-père (1203) et s’est installé à Nicée d’où il a étendu son pouvoir sur la Bithynie et les seigneurs locaux. Après la chute de Constantinople, il accueille les Grecs fuyant la ville et entreprend d’organiser la résistance aux Latins, jetant ainsi les bases d’un État grec viable en Asie Mineure[3].

L’empire de Trébizonde est lui aussi créé quelque peu avant la chute de Constantinople, sans tenir son existence du traité de partage. Après la chute de l’empereur Andronic Ier Comnène en 1185, deux de ses petits-fils, David et Alexis Comnène, se sont réfugiés à la cour de Géorgie où ils sont élevés par la reine Tamar de Géorgie. Avec l’aide de celle-ci et pour continuer la lutte contre la dynastie des Anges, ils prennent d'abord Trébizonde en . Alexis s’y installe avec le titre d’empereur, pendant que David, poursuivant l’expansion du nouvel empire vers l’ouest, réussit à en étendre les frontières jusqu’à Héraclée du Pont[4].

À cela s’ajoutent nombre de territoires tenus par des nobles byzantins et gouvernés par des monarques déposés ou des seigneurs rebelles. Ainsi, Alexis V, après avoir fui Constantinople, s’est réfugié à Tzurulon (aujourd’hui Çorlu) en Thrace orientale, alors qu’Alexis III, également déposé, règne à Mosynopolis d’où il contrôle la Thrace occidentale et la région de Thessalonique. Léon Sgouros, seigneur rebelle, gouverne la région située autour de Nauplie, Corinthe et Thèbes. Un autre magnat grec, Léon Gabalas, détient l’ile de Rhodes, alors qu’Antalya a été conquise par un condottiere italien, Aldobrandini. En Asie Mineure, la vallée du Méandre est partagée entre Sabas Asidénos autour de Priène, Théodore Mancaphas autour de Philadelphie, et Manuel Maurozomès dans l’Est[5].

Formation de l’empire de Nicée en Asie Mineure

Ayant fui Constantinople après la déposition de son beau-père Alexis III, Théodore Laskaris (né vers 1174, empereur en 1205, mort en ) qui s’est réfugié en Asie Mineure, à Brousse d’abord, puis à Nicée, avec l’appui du sultan seldjoukide d’Iconium. Cette ville, située à la croisée de routes importantes et à l’extrémité d’un grand lac, bien protégée par des défenses naturelles, pouvant s’enorgueillir d’avoir été le siège de deux conciles œcuméniques, devient bientôt le centre de ralliement des Grecs fuyant les Latins[6].

Cependant, jouissant de la légitimité impériale, Théodore doit imposer son pouvoir à divers seigneurs en passe de créer des États indépendants dans la région, comme Théodore Mangaphas à Philadelphie, Manuel Maurozomès dans la vallée du Méandre, Sabas Asidénos à Sampson, près de Milet. Il ne parvient cependant pas à reconquérir le Pont, cœur de l'empire de Trébizonde, alors en pleine expansion : David Comnène, frère de l'empereur Alexis, conquiert la Paphlagonie et la côte de la Mer Noire jusqu’à Héraclée du Pont. Quelques mois après la conquête de Constantinople, réalisant l’importance de cette région d’abord dédaignée par Boniface de Montferrat, les Latins sous la conduite de l’empereur Baudouin et de son frère Henri de Flandres, entreprennent de conquérir le territoire. Encore mal organisé, Théodore Laskaris est défait par les forces des Latins, supérieures en nombre, à la bataille de Poimanénon (probablement aujourd’hui Eski Manyas) d’où elles poussent leur avance le long de la côte de Bithynie jusqu’à Brousse[7] - [8].

Le nouvel empereur doit ainsi lutter pour la survie de son État. Théodore bénéficie de la rébellion de l’aristocratie rurale byzantine de Thrace ; le tsar bulgare Kaloyan, appelé par les rebelles, écrase et fait prisonnier l’empereur Baudouin Ier à Andrinople, le . Le frère de Baudouin se replie à Constantinople, et renonce à conquérir les terres nicéennes. Profitant du répit qui lui est ainsi accordé, Théodore reprend les villes perdues, arrête l’avance de David Comnène et soumet les seigneurs rebelles d’Anatolie. Il reconstitue ainsi rapidement l'État byzantin dans les territoires qu'il contrôle ; une trêve, signée en 1207 pour deux années avec le nouvel empereur Henri, assure la reconnaissance de l'empire reconstitué[9] - [10].

Dans le même temps, un synode procède à l’élection d’un nouveau patriarche œcuménique, Jean X Kamateros, le patriarche réfugié à Didymotique, ayant refusé de quitter cette ville. Pour parachever la restauration byzantine qu'il mène, Théodore se fait élire empereur en 1205, puis est couronné, à Pâques 1208, par le nouveau patriarche Michel IV Autorianos[9] - [10].

La naissance du nouvel empire n’inquiète pas seulement les Latins. Il empêche également les Seldjoukides du sultanat de Roum d’avoir accès à la mer. Aussi, le nouveau sultan Kay Khusraw Ier (il existe plusieurs orthographes dont Gıyaseddin Keyhüsrev Ier), après avoir réussi à reprendre son trône à Konya, conclut une alliance secrète avec l’empereur latin en 1209 et accueille l’empereur déposé Alexis III revenu de son exil en Italie. Sous prétexte de rétablir l’empereur légitime, Kay Khusraw veut reprendre le combat contre Théodore qui s’est entretemps allié avec le roi de la Petite Arménie, Léon II de Cilicie. En dépit de la faiblesse de ses forces, Théodore défait et tue Kay Khusraw au cours d’un combat singulier lors de la bataille d’Antioche-sur-le Méandre au printemps 1211 ; lors de ce combat, il capture l’empereur déposé Alexis III, relégué dans un monastère[11] - [12] - [13].

Ce succès et la reconstitution d’une flotte par Théodore Laskaris alarment Henri de Hainaut, successeur de Baudouin Ier, qui décide d’envahir l’empire de Nicée pour prévenir une attaque sur Constantinople. Affaiblie par les récentes batailles contre les Seldjoukides, l’armée de Théodore ne peut résister et est battue à la bataille du fleuve Rhyndakos le (aujourd’hui Mustafakemalpaşa Çayı). Les Latins prennent ainsi le contrôle de la côte nord-ouest de l’Asie Mineure depuis Nicomédie jusqu’à Adramyttion, coupant ainsi les communications entre Nicée et Smyrne[14] - [12].

En 1214, le successeur de Kay Khusraw, Kay Kâwus Ier, s’allie à Théodore pour attaquer l’empire de Trébizonde où David Comnène vient de mourir. Vainqueurs, les Seldjoukides s’emparent de la partie Est de l’empire, alors que Nicée récupère la partie Ouest[15].

La même année, Théodore conclut un traité de paix avec l’Empire latin à Nymphaion, qui fixe les frontières entre les deux empires : les Latins conservent l’angle Nord-Ouest de l’Asie Mineure jusqu’à Adramyttion au sud, alors que l’empire de Nicée conserve le reste du pays jusqu’à la frontière seldjoukide. Les deux empires reconnaissent ainsi leur droit mutuel à l’existence ; en 1219, Théodore Laskaris scelle ce traité en épousant en troisièmes noces Marie, fille de Yolande, une nièce des deux premiers empereurs latins[16].

L’empire de Nicée apparaît ainsi de plus en plus comme le véritable successeur de l’Empire byzantin tant sur le plan politique que religieux. En 1219, Théodore conclut un accord avec Venise qui donne à celle-ci la même liberté de commerce et les mêmes immunités que celles dont elle a joui dans l’ancien Empire byzantin. Et alors qu’Stefan Nemanja a reçu en 1217 sa couronne royale de Rome, c’est vers l’empire de Nicée que se tourne son successeur pour obtenir la consécration d’un archevêque autocéphale de Serbie[17].

La succession morale de l’empire de Nicée est toutefois contestée par Théodore l’Ange, successeur du fondateur du despotat d’Épire. À titre de fils légitime du sébaste Jean l’Ange Doukas et de petit-fils d’Alexis Ier Comnène, celui-ci considère ses droits à la succession supérieurs à ceux de Théodore Laskaris. Après avoir fait prisonnier l’empereur latin de Constantinople, Pierre Ier de Courtenay, à son retour de Rome où il s’est fait couronner par le pape, Théodore l’Ange rejette la suzeraineté de Venise et envahit le royaume latin de Thessalonique, si bien que le despotat couvre bientôt toute la largeur de la Grèce du Nord, y compris la Thessalie et une bonne partie de la Macédoine. Fort de ses conquêtes et refusant de reconnaitre les empires de Nicée et de Trébizonde ainsi que l’autorité du patriarche de Nicée, le despote Théodore revendique alors la couronne impériale et se fait couronner par le métopolite d’Ohrid, Démétrios Chomatianos, comme basileus et autokrator des Romains[18] - [19] - [20].

À la fin du règne de Théodore Laskaris, la situation dans l’ancien Empire byzantin est beaucoup moins confuse qu’en 1204. À l’exception de la Crète aux mains des Génois, de Rhodes indépendante et d’Antalya aux mains des Turcs, il ne reste plus que quatre puissances. L’empire de Nicée s’étend sur l’ensemble de l’Anatolie occidentale sauf la partie Nord-Ouest détenue par les Latins, l’empire de Trébizonde comprend la Crimée et la côte orientale de l’Anatolie, l’Épire est dirigée par Michel Doukas qui n’a pas encore le titre de despote, et tout le reste de la Grèce et presque toute la Thrace sont sous la suzeraineté de l’empereur latin de Constantinople et de ses vassaux[21].

Extension de l’empire en Europe

Jean III Doukas Vatatzès

La mort de Théodore Laskaris, en provoque une querelle de succession. Malgré les protestations de deux de ses quatre frères, Théodore, père de seulement des filles, laisse le trône au mari de l’une d’elles, Jean III Doukas Vatatzès (né vers 1192, empereur , mort ). Alors âgé de 29 ans, celui-ci, issu d’une famille noble originaire de Didymotique apparentée aux Doukas, juge Nicée un peu trop rapprochée de l’empire latin de Constantinople, et prend la décision d’établir le siège de son gouvernement à Nymphaion, beaucoup plus au sud[22] - [23].

Les deux frères de Théodore se hâtent de gagner Constantinople pour demander l’appui de l’empereur latin. Le jeune empereur Robert de Courtenay s’empresse de les obliger et lance une expédition, vite anéantie par les forces de Jean Vatatzès, à Poimanénon, l’endroit même où vingt-deux ans auparavant son beau-père avait été défait par les Latins. Les Latins sont forcés d’évacuer tous les territoires qu’ils possédaient encore en Anatolie, laissant l’empire de Nicée seul maître des lieux jusqu’aux territoires seldjoukides et à l’empire de Trébizonde qui ne constitue plus une menace. De plus, la flotte de Nicée s’empare bientôt des iles de Lesbos, Chios, Samos et Icarie et oblige Rhodes à reconnaitre la souveraineté de l’empereur[24] - [25].

Bien établi sur terre et sur mer, l’empire de Nicée peut ainsi espérer reprendre Constantinople, sans être seul à pouvoir le faire. Le nouveau tsar de Bulgarie, Jean Asen II (1218-1241) et Théodore Doukas, despote d’Épire qui vient de se faire couronner empereur, conçoivent le même dessein. Jean Asen suggère d’abord de prendre l’empire latin de Constantinople sous sa protection et propose un mariage entre sa fille Isabelle et le successeur de Robert de Courtenay, Baudouin II alors âgé de onze ans : la proposition est rejetée. Peu après, en 1230, Théodore d’Épire décide d’attaquer Jean Asen avec qui il a pourtant signé un traité de paix deux ans auparavant. Cette erreur lui est fatale. Jean Asen s’étant porté à sa rencontre, les deux armées s’affrontent près du petit village de Klokotnitsa sur le fleuve Maritsa entre Andrinople et Philippopolis. L’armée de Théodore est vaincue et lui-même est capturé et jeté en prison après avoir été aveuglé. De là, Jean Asen s’avance à travers la Thrace, la Macédoine et l’Albanie, s’appropriant tout le nord des Balkans, de l’Adriatique à la mer Noire. De plus, il use de son influence pour faire remplacer l’empereur serbe Étienne Radoslav, le beau-fils de Théodore, par quelqu’un qui lui est tout dévoué, Étienne Vladislav[26].

L’empire latin de Constantinople, affaibli, survit manifestement uniquement grâce à la lutte entre les puissances qui veulent la conquérir. L’Épire étant hors de combat, ne restent plus que l’empire de Nicée et l’Empire bulgare. Cette menace pour l'empire latin de Constantinople devient d’autant plus grande que l’empire de Nicée a bientôt l’occasion de reprendre pied sur le continent européen. Un appel à l’aide de la population d’Andrinople permet à Jean Vatatzès d’envoyer ses troupes en Thrace où elles s’emparent de plusieurs villes côtières avant de parvenir à Andrinople. Constantinople est ainsi prise en tenailles entre les empires bulgare et latin[25].

En 1231, la ville de Thebasion est prise à l'empire de Nicée par Ertuğrul, chef d'une tribu turque et père d'Osman Ier, fondateur de l'Empire ottoman qui y est né vers 1258. Elle devient la première capitale de la dynastie ottomane sous le nom de Söğüt.

À peu près d’égale force, Jean Vatatzès et Jean Asen décident de faire alliance. L’occasion est d’autant plus favorable qu’en 1232 Jean Asen après s’être querellé avec le pape décide de quitter le giron de l’Église de Rome. Avec l’appui du patriarche de Nicée et des patriarches orientaux, la Bulgarie revient à l’orthodoxie et un nouveau patriarche orthodoxe est installé à Trnovo, lequel reconnaît la suprématie du patriarche de Nicée, officiellement patriarche de Constantinople. Trois ans plus tard, Jean Asen signe un traité d’alliance avec Nicée scellé par le mariage de sa fille, Hélène, et du fils de Jean Vatatzès, Théodore Lascaris (celui-ci ayant repris le nom de sa mère). À l’été 1235, les forces nicéennes et bulgares se rejoignent aux portes de Constantinople assiégeant la ville par terre et par mer[27] - [28].

La ville ne doit son salut qu’à un nouveau revirement de la situation. Lorsque le siège reprend après l’hiver de 1235-1236, Jean Asen réalise qu’un empire de Nicée qui s’étendrait jusqu’aux frontières de la Bulgarie constituerait un danger beaucoup plus sérieux que l’État tampon impuissant qu’est l’empire latin de Constantinople. Aussi, non seulement il abandonne le siège de Constantinople, mais il envoie des ambassadeurs reprendre l’infortunée Hélène et, à l’automne 1237, il conduit une armée de Bulgares, Coumans et Latins contre Tzurulon, l’un des principaux bastions nicéens en Thrace. Toutefois, pendant le siège, un désastre, domestique cette fois, force Jean Asen à changer une nouvelle fois d’intention. La peste ayant éclaté à Trnovo, sa femme, l’un de ses fils et le patriarche meurent l’un après l’autre. Y voyant le châtiment divin punissant son parjure à l’endroit de Jean Vatatzès, Jean Asen se hâte de faire la paix avec ce dernier avant de rentrer chez lui. Il ne va plus créer de problème jusqu’à sa mort en 1241 et la puissance bulgare va bientôt s’effacer devant l’arrivée des Mongols[27] - [29].

L’empire de Trébizonde étant réduit au rang de vassal du sultan seldjoukide, l’empire latin de Constantinople ne consistant plus que dans la ville de Constantinople et ses environs immédiats, l’éphémère empereur d’Épire étant prisonnier du tsar bulgare, l’empire de Nicée demeure la seule véritable force de la région. Seule Thessalonique se refuse à reconnaitre sa légitimité ; Théodore, sorti de prison après être devenu le beau-père de Jean Asen, a chassé son frère Manuel et couronné son propre fils, Jean, avec le titre d’empereur. Résolu à en finir, Jean Vatatzès invite Théodore à Nicée. Celui-ci est reçu avec les plus grands honneurs, mais on lui fait comprendre qu’il est désormais prisonnier. Après avoir conclu une trêve de deux ans avec l’empire latin de Constantinople et s’être allié aux Coumans contre la promesse de terres, Jean Vatatzès à la tête d’une puissante armée raccompagne le vieillard à Thessalonique où ce dernier doit convaincre son fils d’abandonner le titre d’empereur pour reprendre celui de despote, comme ses prédécesseurs, et de reconnaitre la suprématie de Nicée[30] - [31] - [32] - [33].

C’est à ce moment que les hordes mongoles, poussant devant elles le peuple des Coumans, traverse la Russie et l’Arménie et vient envahir l’Europe et le Proche-Orient. Une partie de cette armée fond sur le royaume seldjoukide où le sultan Kaï-Khosrou II doit se reconnaitre vassal du Grand Khan en 1243. De même, l’empereur de Trébizonde est forcé de transférer aux Mongols la vassalité qui le lie au sultan d’Iconium. Curieusement, les armées mongoles qui sont maintenant aux frontières de l’empire de Nicée, ne cherchent pas à pousser leur avantage. Non seulement l’empire de Nicée demeure indemne, mais il est aussi débarrassé du danger que représentait depuis le début le sultanat d’Iconium[34] - [35] - [36].

Cette situation laisse Vatatzès libre d’agir en Europe. Après avoir resserré les liens avec Frédéric II en épousant l’une de ses filles illégitimes, Constance, âgée de douze ans, il s’attaque à son but ultime, la reconquête de Constantinople. Bien qu’ayant passé vainement des années à chercher des appuis en Europe, Baudouin II ne peut compter que sur une centaine de chevaliers et la flotte vénitienne. Après la mort du tsar bulgare Coloman, Vatatzès s’empare des places fortes de la vallée du Strymon et de celles du haut Axius, y compris Thessalonique qui lui ouvre ses portes en décembre 1246. Le jeune Michel de Bulgarie doit signer un traité qui livre à Jean Vatatzès la moitié de son empire. La trêve avec Constantinople ayant expiré, Vatatzès en profite pour reprendre Tzurulon. Située dans la région de Thrace orientale, cette ville constitue une des clés donnant accès à Constantinople. Le territoire de l’empire de Nicée est maintenant aussi étendu en Europe qu’en Asie Mineure. L’empereur, qui aurait sans doute continué sa progression, doit en 1249 envoyer une expédition reprendre l’île de Rhodes occupée par les Génois[37] - [38] - [39] - [40] - [41].

Sa dernière campagne, en 1252, est à nouveau dirigée contre l’Épire où Michel II, poussé par le vieux despote Théodore, a attaqué des villes frontières de l’État nicéen. À partir de sa nouvelle base de Thessalonique, Vatatzès s’empare de Vodena, résidence de Théodore, et réussit à capturer Michel II qui doit lui reconnaitre la suzeraineté de l’ensemble des villes dont il s’est emparé[42] - [43] - [44] - [45].

Au cours de ses deux dernières années, Jean Vatatzès, considérant sans doute ses seules forces insuffisantes pour reprendre Constantinople qu’il encercle maintenant complètement, cherche à parvenir à ses fins par des moyens diplomatiques. Reprenant le thème de l’union des Églises qu’il a soulevé sans succès une quinzaine d’années plus tôt avec Grégoire IX, il entreprend des négociations avec Innocent IV au grand dam de son gendre, Frédéric II. C’est seulement après la mort de ce dernier en décembre 1250 que les négociations peuvent reprendre avec Rome. Entretemps, Vatatzès a réussi à convaincre le patriarche d’accepter l’autorité du pape auquel le clergé prêterait serment d’allégeance, contre la remise de la ville impériale. Les premières réactions du pape en 1254 sont favorables. Il offre de se constituer arbitre entre Vatatzès et Baudouin II sur le sujet de Constantinople et d’y tenir un concile pour régler les questions religieuses. Toutefois, la mort de Jean Vatatzès le 3 novembre 1254 et celle du pape le 7 décembre de la même année mettent fin à ces espoirs[46] - [47] - [48].

Jean Vatatzès ne fut pas seulement un général habile, ce fut aussi un administrateur consciencieux qui non seulement doubla la surface de son empire, mais sut également le faire prospérer économiquement.

Soucieux de maintenir les traditions byzantines, il repeupla une bonne partie des territoires conquis en donnant des terres aux soldats en retour du service militaire. C’est ainsi que les Coumans, chassés par les Mongols, purent s’établir en Thrace, en Macédoine, en Phrygie et dans la vallée du Méandre. Sans s’attaquer directement à Venise, il mena une politique visant à encourager l’agriculture et l’industrie locales tout en promouvant les exportations vers les nouveaux territoires mongols qui achetaient fort cher les denrées de luxe et en interdisant les importations, ce qui diminuait considérablement l’emprise des États italiens. Lui-même tenait une ferme modèle dont la vente des œufs permit d’acheter une couronne pour son épouse Irène Laskaris. Celle-ci participa à ses efforts et de concert ils créèrent un nombre impressionnant d’hôpitaux, d’orphelinats et d'œuvres charitables en plus de doter nombre d’églises et de monastères. Les arts et la littérature ne furent pas oubliés et c’est grâce à eux que Nicée peut vivre, sous le successeur de Jean Vatatzès, un renouveau culturel qui la fit presque égaler en renommée les beaux jours de Constantinople[49] - [50].

Théodore II Laskaris

Âgé de trente-deux ans à son avènement, Théodore II Lascaris (né 1221, empereur en 1254, décédé en 1258), qui a repris le nom de famille de sa mère, est effectivement un intellectuel de haut niveau, profondément conscient de ses devoirs et faisant preuve de courage à la tête de ses troupes. Mais atteint comme son père d’épilepsie, il est en proie à des crises violentes qui diminuent ses forces physiques et intellectuelles. Il s’aliène l’aristocratie dont il se méfie en confiant les postes les plus élevés à d’humbles fonctionnaires au rang desquels, le protovestiaire[N 3] Georges Muzalon et à ses deux frères, Théodore et Andronic. Dominant l’État, il veut aussi dominer l’Église en nommant au trône patriarcal un moine, Arsène, qui n’a pas encore reçu les ordres ecclésiastiques[51] - [52] - [53] - [54].

À l’extérieur, son court règne est surtout occupé à défendre les nouvelles frontières de l’empire plus étendu que solide sans se rapprocher de la reconquête de Constantinople. N’ayant rien à craindre du côté de l’Asie Mineure, Théodore laisse Nicée aux soins de Georges Muzalon pour se diriger vers l’Europe où le tsar bulgare Michel tente de reprendre les villes cédées à Nicée en 1246. Théodore fait preuve d’un remarquable esprit de commandement face à des troupes indisciplinées. Il est bientôt à Bulgarophygon où il met l’ennemi en déroute et force le tsar, après la défaite de la Maritsa, à lui restituer toutes les villes prises en plus de la forteresse de Tzepaina donnant accès à la Thrace. Les relations s’améliorent lorsque le tsar Michel II Asen est assassiné en 1256 ; son successeur assénide, Konstantin Ier Tikh Asen, un boyard du nom de Constantin Tıch divorce immédiatement son épouse pour prendre comme femme une fille de Théodore du nom d’Irène[55] - [56].

Une autre alliance matrimoniale doit au contraire ranimer l’antagonisme entre l’empire de Nicée et le despotat d’Épire. Conformément à l’accord de 1250, Théodora, femme du despote Michel II, amène son fils à Nymphaion pour épouser la fille de Théodore II. Avant la cérémonie, on la force à signer un accord qui abandonne à l’empire de Nicée Dyrrachium (aujourd’hui Durazzo) et Sérvia. Furieux, Michel II rétorque par une campagne contre Thessalonique à laquelle se joignent Serbes et Albanais. Bientôt toute la Macédoine se soulève. Théodore II envoie pour réprimer la rébellion Michel Paléologue (le futur Michel VIII), mais avec des troupes trop faibles pour empêcher les forces du despote d’avancer en Macédoine. Michel II est également conforté par une alliance avec Manfred, maitre des Deux-Siciles et d’une partie de l’Italie. Celui-ci épouse une fille du despote qui lui apporte en dot la même ville de Dyrrachium ainsi qu'Avlona et Belgrade, permettant ainsi le retour de la puissance sicilienne dans les Balkans, retour qui pourrait avoir des conséquences importantes par la suite[55] - [57] - [58] - [59].

Usurpation de Michel Paléologue et reprise de Constantinople

Jean IV Lascaris et Michel Paléologue

Sur son lit de mort, Théodore II Lascaris nomme son favori Georges Muzalon et le patriarche Arsène Autorianos comme régents pour son fils unique Jean IV Lascaris (né le , empereur en 1258-1261, décédé vers 1305). L’aristocratie, désirant laver les affronts subis pendant le règne de Théodore, fait assassiner Muzalon après seulement neuf jours de régence.

On nomme à sa place Michel Paléologue (1224-1282), précédemment megas konostavlos, grand connétable responsable des mercenaires latins sous Jean III et Théodore II, et fils du général Andronic Paléologue. Ayant lui aussi beaucoup souffert du tempérament instable de Théodore, tout comme son père qui avait accusé Michel de haute trahison et l’avait presque obligé à subir l’épreuve du fer rouge, Théodore II se méfie de Michel Paléologue, l’accuse de haute trahison, le forçant à fuir en 1256 chez le sultan d’Iconium où il prend la direction des mercenaires en lutte contre les Mongols. Mais devant les attaques de Michel II et l’incapacité de ses généraux indisciplinés, Théodore II est obligé de le rappeler et de garantir sa sécurité, sans lui donner suffisamment de troupes pour remplir sa mission. Après son échec, Théodore II le fait emprisonner. Il sort de prison seulement à la mort de Muzalon, meurtre dont il est probablement l’instigateur[60] - [61].

Il reçoit immédiatement le titre de megas doux[N 4], auquel est ajouté, à l’insistance du clergé, celui de despote. En [N 5], il est couronné co-empereur. Mais alors que Michel et Théodora sont couronnés en premier avec des diadèmes sertis de pierres précieuses, le petit Jean reçoit après eux seulement une calotte ornée de perles, symbole des jours à venir. Le jour de Noël suivant la prise de Constantinople, Michel VIII envisage de faire crever les yeux du jeune homme qui fête ce jour-là ses onze ans et le laisser en prison[N 6] - [62] - [63] - [64] - [65].

Dès son arrivée au pouvoir, Michel Paléologue doit faire face à Manfred de Sicile qui ravive la politique anti-byzantine d’Henri VI. Après s’être emparé en 1258 de Corfou, il reprend Dyrrachium avant de s’attaquer à l’Albanie et à Corcyre qui appartiennent alors au despote Michel II d’Épire. Michel, qui désire se faire un allié de Manfred dans sa lutte contre l’empire de Nicée ne proteste pas, mais préfère lui donner la main de sa fille, Hélène, considérant les villes perdues comme la dot de ce mariage. Puis, il marie sa seconde fille, Anne, au prince d’Achaïe, Guillaume de Villehardouin, alors le souverain latin le plus puissant de la région puisqu’il règne non seulement sur la Morée, mais aussi sur Athènes et l’Eubée. Cette alliance reçoit l’appui du roi des Serbes Ouroch Ier. Face à cette importante coalition d’Albanais, Serbes, Germains et Latins, Michel Paléologue confie à son frère, le grand domestique puis sébastocrate Jean une armée comportant d’importants contingents de Coumans et de Seldjoukides. Jean parvient à défaire la coalition à l’automne de 1259 dans la vallée de Pélagonia, près de Kastoria. Guillaume de Villehardouin y est fait prisonnier et Jean Paléologue occupe Arta, la capitale du despote, avant d’envahir la Thessalie et de descendre vers Thèbes. Peu après toutefois, le fils du despote, Nicéphore, parvient à reprendre une partie du terrain perdu et à faire prisonnier Alexis Stratégopoulos, qui est délivré seulement après que Michel Paléologue a conclu un traité avec le despote d’Épire[66] - [67] - [68] - [69] - [70].

Après avoir abandonné le sultan d’Iconium (sultanat de Roum), pourtant son allié, en signant un accord avec les Mongols, Michel VIII peut se consacrer à son but principal, identique à celui de ses prédécesseurs, la reconquête de Constantinople. Il fait alliance avec l’empereur de Trébizonde, Manuel Comnène, puis passe en Europe. Il s’avance jusqu’à Selymbria (aujourd’hui Silivri), mais ne peut pousser plus loin. Avant de retourner à Nicée, il conclut une trêve avec Baudouin dont les seuls alliés demeurent le pape, qui reste sourd à ses appels à l’aide, et Venise dont une trentaine de navires défendent l’entrée de la Corne d’Or[71] - [72].

Incapable de prendre Constantinople par terre, Michel VIII se tourne vers la mer. Pour y parvenir, il faut neutraliser Venise. À cette fin, il conclut en mars 1261 avec Gênes le traité de Nymphaeon (actuellement Kemalpaşa (İzmir)) par lequel les deux États se promettent assistance mutuelle contre Venise et Baudouin II, traité en tous points similaire à celui signé en 1082 entre Constantinople et Venise. Cependant, ce traité se contente de remplacer le monopole économique de Venise par celui de Gênes, et a des conséquences aussi funestes dans les années subséquentes puisque Gênes et Venise continuent à s’affronter au détriment des faibles forces de l’empire reconstitué[73] - [74] - [75] - [76].

Prise de Constantinople et réunification

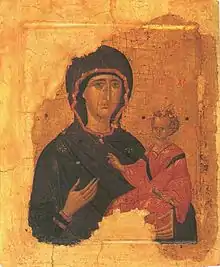

Après tant d’efforts sans résultat, la capture de Constantinople relève plus de la chance que de la stratégie. En juillet 1261, Michel VIII envoie en Thrace le général Alexis Stratégopoulos (fait césar après la prise d’Arta), lui demandant de passer par Constantinople pour évaluer les forces latines avant que la trêve d’un an conclue avec les Latins en août 1260 n’expire. Lorsqu’il arrive, Stratégopoulos apprend que la flotte vénitienne est partie avec une bonne partie de la garnison latine pour une expédition contre la petite île de Daphnousia (Île de Kefken) qui contrôle l’entrée du Bosphore sur la mer Noire. Il apprend également qu'une entrée est accessible dans les murs de la cité. La nuit même, un détachement de ses meilleurs hommes pénètre dans la ville, met les veilleurs hors d'état de nuire et va ouvrir les portes de la ville. Il ne reste plus à Alexis qu’à y entrer avec le reste de son armée le matin du et à mettre le feu au quartier vénitien pour décourager le retour des défenseurs. L’empereur latin s’enfuit aussitôt sur un bateau vénitien avec le podestat vénitien et quelques chevaliers vers l’ile d’Eubée. Michel VIII, le « nouveau Constantin » comme il se qualifie, peut ainsi faire son entrée triomphale dans la ville le . La population vient à sa rencontre avec l’image de l’Hodegetria, attribuée à saint Luc[N 7]. À pied, attribuant la conquête de la ville plus à la volonté divine qu’à ses prouesses militaires, il se rend d’abord au Monastère du Stoudion, avant de continuer vers Sainte-Sophie rendue au culte orthodoxe. C’est là que lui et sa femme, Théodora, sont couronnés par le patriarche Arsène le mois suivant. En même temps le jeune fils de l’empereur, Andronic II Paléologue, est proclamé coempereur et successeur de Michel VIII[77] - [78] - [75] - [79] - [80].

Notes et références

Notes

- Le titre de despote est créé par Manuel Ier Comnène en 1163 pour Bella III, héritier présomptif du trône byzantin. Sous les Paléologues, le titre est conféré aux souverains d’apanages importants comme Thessalonique ou la Morée. Cfr Rosser 2006, p. 116.

- Le titre de sébaste futt créé par Alexis Ier Comnène pour Isaac Comnène, le frère de l’empereur et ne devait être conféré qu’aux membres de la famille impériale ; il venait immédiatement après celui de basileus et, depuis Manuel Ier Comnène, de despote. Rosser 2006, p. 354.

- Techniquement, gardien de la garde-robe impériale ; en fait, du IXe au XIe siècle, celui qui commande les armées, négocie les traités de paix et autres fonctions publiques importantes ; à partir du XIIe siècle le titre devient honorifique et est conféré aux parents de l’empereur, Cfr Rosser 2006, p. 336

- Le titre de megas, signifiant suprême ou grand fut introduit par Alexis Ier précisément pour la fonction de commandant suprême de la marine ou megas doux. L’armée de terre est sous la conduite du megas domestikos Cfr Rosser 2006, p. 265

- La date exacte du couronnement fait toujours l’objet de discussions. Norwich opte pour novembre 1258, date probable de son élévation sur le pavois, mais Laiou tout comme Bréhier mentionnent plutôt , moment du couronnement officiel

- Ce dernier survit cependant à Michel VIII et meurt aux environs de 1305. Andronic II, successeur de Michel VIII lui rend visite en 1284 pour lui demander pardon

- Littéralement « celle qui montre la direction », en référence à la représentation de la mère de Dieu ou Theotokos tenant l’enfant Jésus sur son bras gauche, le bras droit indiquant la voie du salut. On disait que cette icône avait été peinte par saint Luc lui-même. Cfr Rosser 2006, p. 193

Références

- Ostrogorsky 1983, p. 447-448

- Laiou 2006, p. 313

- Kazhdan 1991, p. 1463

- Treadgold 1997, p. 673

- Treadgold 1997, p. 710

- Bréhier 1969, p. 304

- Ostrogorsky 1983, p. 448-449

- Norwich 1996, p. 188-189

- Ostrogorsky 1983, p. 450-451

- Norwich 1996, p. 189

- Ostrogorsky 1983, p. 451-452

- Norwich 1996, p. 190

- Treadgold 1997, p. 717

- Laiou 2006, p. 7-8

- Laiou 2006, p. 8

- Ostrogorsky 1983, p. 452

- Ostrogorsky 1983, p. 453

- Ostrogorsky 1983, p. 457-458

- Norwich 1996, p. 192-193

- Treadgold 1997, p. 716-722

- Treadgold 1997, p. 716

- Treadgold 1997, p. 719

- Kazhdan et 1991 « John III Vatatzes », p. 1047

- Norwich 1996, p. 193-194

- Ostrogorsky 1983, p. 459

- Norwich 1996, p. 196

- Norwich 1996, p. 197

- Ostrogorsky 1983, p. 461

- Ostrogorsky 1983, p. 462

- Norwich 1996, p. 198

- Ostrogorsky 1983, p. 463

- Bréhier 1969, p. 312-313

- Treadgold 1997, p. 725

- Bréhier 1969, p. 313

- Treadgold 1997, p. 725-726

- Ostrogorsky 1983, p. 463

- Bréhier 1969, p. 313-314

- Laiou 2006, p. 10

- Treadgold 1997, p. 728

- Norwich 1996, p. 199 et 202

- Ostrogorsky 1983, p. 464

- Bréhier 1969, p. 314

- Treadgold 1997, p. 729

- Norwich 1996, p. 199-200

- Ostrogorsky 1983, p. 464-465

- Bréhier 1969, p. 315

- Treadgold 1997, p. 729-730

- Ostrogorsky 1983, p. 465

- Treadgold 1997, p. 203-204

- Ostrogorsky 1983, p. 466-467

- Ostrogorsky 1983, p. 469-470

- Bréhier 1969, p. 315 et 319

- Kazhdan et 1991 « Theodore II Laskaris », p. 2040

- Norwich 1996, p. 204-205

- Bréhier 1969, p. 316

- Ostrogorsky 1983, p. 478-480

- Ostrogorsky 1983, p. 470

- Norwich 1996, p. 205

- Treadgold 1997, p. 730-731

- Treadgold 1997, p. 731

- Norwich 1996, p. 205-206

- Laiou 2006, p. 11

- Norwich 1996, p. 207

- Ostrogorsky 1983, p. 474

- Rosser 2006, p. 216

- Ostrogorsky 1983, p. 471-472

- Bréhier 1969, p. 319

- Treadgold 1997, p. 731-732

- Norwich 1996, p. 208

- Laiou 2006, p. 13

- Bréhier 1969, p. 320

- Norwich 1996, p. 209

- Ostrogorsky 1983, p. 473

- Bréhier 1969, p. 321

- Treadgold 1997, p. 733

- Norwich 1996, p. 210

- Laiou 2006, p. 12

- Norwich 1996, p. 210-211

- Bréhier 1969, p. 320-321

- Ostrogorsky 1983, p. 471

Bibliographie

Sources primaires

L’Histoire de Nicétas Choniatès décrit la période des derniers Comnènes et des Anges. Elle s’étend jusqu’à 1206 et fut terminée à Nicée, après la prise de Constantinople.

Viennent ensuite les Chroniques de Georges Acropolite. Compagnon d’études, puis maitre de Théodore II Laskaris, il fut à la fois un intellectuel et un fonctionnaire de haut rang, ayant exercé la fonction de grand logothète ou premier ministre. Il est l'auteur d'une Chronique (Χρονική συγγραφή), qui est conçue comme la continuation de l'ouvrage de Nicétas Choniatès et raconte l'histoire de l'empire depuis 1203, veille de la prise de Constantinople par les Latins, jusqu'à la reprise de cette ville par Michel Paléologue en 1261.

L’histoire d’Akropolitès se poursuit dans l’Histoire (Χρονική συγγραφή) de l'Empire byzantin en treize volumes de Georges Pachymère qui va de 1255 à 1308 et constitue un exposé historique contemporain de Michel VIII Paléologue.

Un demi-siècle plus tard, Nicéphore Grégoras consacre un grand ouvrage à la période allant de 1204 à 1359. Il traite en particulier de la période de l’empire de Nicée et des premières années qui suivirent la restauration byzantine.

Outre ces quatre historiens, dont les textes peuvent diverger sur nombre de points importants, on peut également mentionner les lettres de Nicéphore Blemmydès, maitre de Georges Akropolitès et du futur empereur Théodore II Laskaris. Si celles-ci traitent peu de l’histoire, elles sont importantes pour leur description de la situation de la cour et de l’Église de l’époque.

Théodore II Laskaris a également écrit de nombreuses lettres qui nous renseignent sur son époque.

On pourra consulter à ce sujet :

- Nicetæ Choniatæ Historia, ed. J.P. Migne (Patrologia Graeca vol. 140) reproduit le texte et la traduction antérieurs de Wolf. (PDF).

- O City of Byzantium: Annals of Niketas Choniates, trans. Harry J. Magoulias, 1984 (ISBN 0-8143-1764-2).

- George Akropolites. The History, intr. and comm.. Ruth Macrides, coll. Oxford Studies on Byzantium. Oxford, Oxford University Press, 2007.

- Nicéphore Blemmydes. Œuvres théologiques, introduction, texte critique, traduction française et notes par Michel Stavrou, Sources chrétiennes no 517, 2007.

- Rodolphe Guilland. Essai sur Nicéphore Grégoras. L'homme et l'œuvre, Geuthner, 1926.

- Pantélis Golitsis. "Georges Pachymère comme didascale. Essai pour une reconstruction de sa carrière et de son enseignement philosophique," Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 58 (2008),

Sources secondaires

- Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, Paris, Albin Michel, coll. « L’évolution de l’humanité », (1re éd. 1946)

- Alain Ducellier, Byzance et le monde orthodoxe, Paris, Armand Colin (1re éd. 1986) (ISBN 2200371055)

- (en) Alexander Kazhdan (dir.), Oxford Dictionary of Byzantium, New York et Oxford, Oxford University Press, , 1re éd., 3 tom. (ISBN 978-0-19-504652-6 et 0-19-504652-8, LCCN 90023208)

- Angeliki Laiou et Cécile Morrisson, Le Monde byzantin III, L’Empire grec et ses voisins, XIIIe-XVe siècle, Paris, Presses universitaires de France, coll. « L’Histoire et ses problèmes » (1re éd. 2006) (ISBN 9782130520085)

- (en) John Julius Norwich, Byzantium, The Decline and Fall, New York, Alfred A. Knopf, (1re éd. 1995) (ISBN 0679416501)

- Georges Ostrogorsky, Histoire de l’État byzantin, Paris, Payot, (1re éd. 1956) (ISBN 2228070610)

- (en) John H. Rosser, The A to Z of Byzantium, Lanham, Maryland, The Scarecrow Press, coll. « The A to Z Guide Series, No.16 » (1re éd. 2006) (ISBN 9780810855915)

- (en) Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford, California, Stanford University Press (ISBN 0804726302)

Voir aussi

Articles connexes

- Nicée

- Traité de Nymphaeon (1214)

- Chute de Constantinople

- Empire byzantin (395-1204) et (1261-1453)

- Sultanat de Roum (1077-1307)

- Royaume arménien de Cilicie (1080-1375)

- Empire latin de Constantinople (1204-1261)

- Empire de Trébizonde (1204-1461)

- Lascaris, Arbre généalique de la maison impériale Lascaris (en)

- Arbre généalogique de la famille Vatatzes (en)

- Reprise de Constantinople (1261) (de)

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :