Royaume de Thessalonique

Le royaume de Thessalonique (en grec moderne : Βασίλειο της Θεσσαλονίκης) est l’un des États latins qui apparurent après la conquête de Constantinople par les Croisés en 1204. Érigé autour de Thessalonique, qui avait été la deuxième ville en importance de l’empire byzantin, il est vassal de l’empire latin de Constantinople. Son existence est éphémère : il se termine vingt ans après sa création avec la prise de la ville par le despote d’Épire, Théodore Ier Ange, et la création d’un « empire de Thessalonique » encore plus éphémère.

Βασίλειο της Θεσσαλονίκης

Blason de Montferrat et du royaume de Thessalonique |

| Statut | État vassal théoriquement de l'Empire latin de Constantinople |

|---|---|

| Capitale | Thessalonique |

| Langue(s) | Lombard |

| 1204-1207 | Boniface de Montferrat |

|---|---|

| 1207-1227 (roi titulaire après 1224) | Démétrios de Montferrat |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

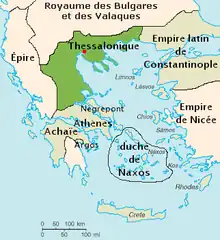

Situation géographie et étendue

Lors de sa création en 1204, le royaume de Thessalonique comprenait, si on le compare à l’étendue de la Grèce contemporaine, un territoire incluant les régions administratives de la Macédoine-Centrale, de la Macédoine-Orientale-et-Thrace, de la Thessalie et une partie de la Grèce-Centrale. Au sud, sa frontière était constituée par le fleuve Sperchios et sa vallée à l’ouest, jusqu’au golfe Maliaque à l’est. L’État voisin était le duché d’Athènes, également État croisé qui devint rapidement vassal du royaume de Thessalonique. À l’ouest, le massif montagneux du Pinde et son prolongement au sud le séparait du despotat d’Épire, un État byzantin. Au nord, la frontière coïncidait approximativement avec la frontière actuelle entre la Grèce et la Bulgarie. À l’est, il jouxtait l’empire latin de Constantinople. Contrairement à la situation actuelle, les régions de Kastoria, d’Édesse, de Véria et de Flórina ne faisaient pas partie du royaume de Thessalonique, mais appartenaient aux territoires méridionaux de la Bulgarie qui s’étendaient entre le royaume de Thessalonique à l’est et le despotat d’Épire à l’ouest. Les frontières du nord et de l’ouest du royaume varièrent considérablement au gré des conflits entre ces trois États.

Histoire

Fondation

Lors de la conquête de Constantinople par l’armée croisée en 1204, le marquis Boniface de Montferrat était considéré comme le candidat favori au trône impérial tant par les croisés eux-mêmes que par les Byzantins. Pendant le sac de la ville, il avait eu soin d’occuper le grand palais ; parmi ses captives se trouvait la veuve d’Isaac II, Marguerite de Hongrie, qu’il s’empressa d’épouser pour mieux assurer ses droits. De fait la population de Constantinople voyait déjà en celui-ci son futur empereur et l’acclamait comme Ayos vasileas marchio (le saint empereur, le marquis)[1]. Toutefois les Vénitiens considéraient que ce grand magnat italien, proche parent de la dynastie impériale de Hohenstaufen, frère de Conrad de Montferrat, n’était pas assez malléable et serait susceptible de favoriser la grande rivale de Venise en Méditerranée, Gênes. C’est donc Baudouin IX de Flandre qui fut élu empereur[2].

Boniface accepta cette décision à contrecœur et, refusant l’Anatolie qui lui était proposée, entreprit de conquérir Thessalonique, alors deuxième ville de l’empire byzantin. En , il signa un traité d’alliance avec les Vénitiens, leur cédant ses droits sur les îles de la mer Égée qu’il s’était fait concéder en 1203 par l’empereur byzantin Alexis III, de même que sur la bande de Kassandra en Macédoine contre le paiement de 1 000 marks d’argent et un « loyer » annuel de 10 000 florins[3]; Boniface devenait ainsi le vassal des Vénitiens. Grâce à cet appui, il put défier l’empereur latin, Baudouin, qui revendiquait également la ville[4]. Baudouin ayant dirigé ses armées sur Thessalonique en dépit des protestations de Boniface, ce dernier répliqua en attaquant l’armée de Baudouin près d’Andrinople. Une entente entre les deux fut négociée par les barons et les Vénitiens au terme de laquelle Baudouin accepta que Boniface garde Thessalonique, mais exigea qu’il tienne de lui cette possession. Boniface abandonna donc la suzeraineté de Venise pour la transférer aux Latins; en conséquence de quoi, il n’utilisa jamais officiellement le titre de « roi de Thessalonique »[4]. La situation se détendit par la suite lorsque Boniface donna sa fille en mariage à Henri de Flandre, successeur de Baudouin Ier, le et par le renouvellement des termes de suzeraineté au printemps de la même année[5] - [6].

Après avoir fait de Thessalonique sa capitale, Boniface partit à la conquête des territoires situés au sud. Il dut toutefois faire face à la résistance initiale des Byzantins dont l’aristocratie avait en bonne partie fui Constantinople pour se réfugier en Grèce continentale et en Asie mineure. Ce fut entre autres le cas de Léon Sgouros, beau-fils de l’empereur Alexis III, qui, après avoir succédé à son père comme gouverneur de Nauplie et d’Argolide, avait réussi à la faveur de la croisade à conquérir Athènes et Thèbes avant d’entrer en Béotie et en Thessalie. Après avoir capturé Alexis III, qui avait joint ses forces à celles de Sgouros, Boniface attaqua ce dernier qu’il força à se réfugier à l'Acrocorinthe où il subit un siège de cinq ans[7] - [4].

C’est au cours de cette campagne en 1204 contre Sgouros que Boniface s’empara d’Athènes qu’il érigea en duché vassal et qu’il confia au Bourguignon Otton de la Roche[8]. La même année et l’année suivante, il avança dans le Péloponnèse où fut créée la principauté d'Achaïe ou de Morée, qui fut confiée d’abord à Guillaume de Champlitte, puis à Geoffroi de Villehardouin, le neveu de l’historien[8]. Ainsi, tous les territoires situés au sud du fleuve Sperchios devenaient des territoires vassaux du royaume de Thessalonique. Au printemps 1205, il occupa l'île d’Eubée, originairement attribuée aux Vénitiens, qu’il inféoda à trois chevaliers originaires de Vérone[9]. Après la prise d’Athènes, Boniface franchit l’isthme de Corinthe et, pénétrant dans le Péloponnèse, mit le siège simultanément devant Corinthe et Argos où se trouvaient encore les forces byzantines de Sgouros. Le début d’une révolte à Thessalonique le força cependant à retourner dans cette ville où il mit fin à la révolte pendant qu’à la même époque l’empereur latin Baudouin était fait prisonnier par le tsar bulgare Kalojan lors de la bataille d’Andrinople le [10].

Mort de Boniface, révolte des Lombards

Le règne de Boniface ne dura qu’un peu moins de trois ans; il périt dans une embuscade tendue par les troupes de Kalojan dans les Rhodopes le lors de la Bataille de Messinópolis[11]. Le royaume échut à son fils, Démétrios, encore enfant, de telle sorte que le pouvoir véritable fut exercé par différents nobles. Sous la conduite du régent Hubert II de Biandrate et du connétable Amédée de Pofoy, un mouvement se dessina qui voulait mettre un terme aux liens entre le royaume et l’empire latin tout en favorisant l’ascension au trône du deuxième fils de Boniface, Guillaume VI de Montferrat[12].

Le despote d’Épire, Michel Ier Doukas, tenta de tirer avantage de la situation et attaqua son voisin après avoir conclu une alliance avec les Bulgares qui s’étaient déjà avancés jusqu’à Thessalonique en 1207, campagne durant laquelle le tsar perdit la vie. Son héritier était un enfant en bas âge qui fut rapidement remplacé par Boril, un de ses neveux. À l’été 1208, l’empereur Henri affronta Boril qu’il défit, prit le contrôle de la Thrace, y compris Philippopoli et marcha contre Hubert II et les barons rebelles de Thessalonique. Il y installa son frère Eustache comme régent au nom de Démétrios et parvint à s’assurer de la loyauté des différents vassaux du Péloponnèse. Sentant le vent tourner, Michel Doukas maria sa fille à Eustache et fit soumission à l’empereur[13].

Attaques épirotes

À sa mort en 1215, Michel Ier eut pour successeur son demi-frère, Théodore Comnène Doukas. Théodore avait séjourné longtemps à la cour de Théodore Ier Laskaris, empereur de Nicée, dont il avait reconnu la suzeraineté. Mais une rivalité ne manqua pas d’éclater entre les deux puissances qui désiraient toutes deux se présenter comme les successeurs légitimes de l’empire byzantin. Énergique et dépourvu de scrupules, Théodore entreprit d’agrandir le despotat aux dépens à la fois des Bulgares et du royaume de Thessalonique dont il parvint en neuf ans, soit de 1215 à 1224, à s’emparer de différentes places fortes. L’empereur Henri tenta de l’arrêter, mais mourut à Thessalonique au printemps 1216[14]. L’année suivante, son successeur, Pierre de Courtenay, se rendit à Rome pour recevoir sa couronne des mains du pape. Il revint en quittant l’Italie pour Durazzo qui dépendait du despotat. Théodore fit arrêter l’empereur latin qui fut tué sur place ou alla finir ses jours plus tard dans une prison du despotat[15], non sans avoir dû entretemps reconnaitre à Guillaume IV de Montferrat tous les droits et obligations de roi latin de Thessalonique, en faisant ainsi le véritable souverain[6].

La régence de l’impératrice Yolande de Hainaut, puis celle de Conon de Béthune, ne permit pas à l’empire latin d’intervenir en faveur du royaume qui avait perdu, après la mort de Boniface, beaucoup de ses chevaliers retournés en Occident. Théodore en profita pour s’emparer de Serrès et de l’ensemble du territoire du royaume de Thessalonique à l’exception de Thessalonique elle-même.

Entretemps, face au danger que représentait l’avance des forces armées du despote, la veuve de Boniface de Montferrat et l’héritier du trône, Démétrios, s’étaient réfugiés en 1222 à Rome auprès du pape Honorius III. Ils pressèrent celui-ci d’appeler à une nouvelle croisade qui aurait délivré la ville de Thessalonique et assuré la survie du royaume. Cet appel ne reçut toutefois pas la réponse attendue et la croisade qui se forma sous la direction de Guillaume de Montferrat était trop faible pour produire le résultat escompté. Réunie en mars 1224 dans le sud de l’Italie, la modeste armée ne parvint en Thessalie qu’en 1225[16]. Pour sa part, l’empereur latin Robert de Courtenay, fils de l’infortuné Pierre de Courtenay, était trop occupé par la lutte contre l’empereur de Nicée, Jean III Doukas Vatatzès, pour envoyer des renforts[17].

Conquête de Thessalonique

Une lutte à finir se dessinait entre le despote d’Épire et l’empereur de Nicée pour la conquête de Constantinople. S’étant emparé de Thessalonique en 1224, Théodore, trop sûr de sa victoire se fit couronner « empereur de Thessalonique » en 1227 par le métropolite d’Ohrid, celui de Thessalonique ayant refusé de présider à la cérémonie. Cet éphémère « empire de Thessalonique » se termina trois ans plus tard, lorsque Théodore décida d’attaquer non pas Jean Vatatzès, mais la Bulgarie, espérant sans doute libérer ainsi la voie vers Constantinople. Le tsar bulgare Jean Asen défit Théodore et le fit prisonnier. Le frère de Théodore, Manuel, réussit toutefois à s’échapper et à prendre le pouvoir à Thessalonique. Mais, sans arrière-pays, sans armée véritable, l’ « empire de Thessalonique » ne fut plus qu’un État-client de la Bulgarie[18].

1227 marqua également la mort de l’infortuné Démétrios retourné en Italie après qu’une épidémie eut emporté Guillaume de Montferrat et décimé son armée. Après sa mort, le titre de roi de Thessalonique fut porté par divers nobles chrétiens, prétendant à une royauté sans contenu réel.

Société

Comme les autres États croisés, le royaume de Thessalonique fut organisé sur le modèle féodal en vigueur en Europe de l’Ouest, les institutions byzantines qui avaient eu cours jusque-là furent abolies et Boniface redistribua les propriétés des plus riches habitants parmi ses barons. Le changement ne fut cependant pas aussi radical qu’on pourrait l’imaginer. Certes, la féodalité telle qu’on la connaissait en Europe de l’Ouest était inconnue à Byzance. Toutefois, l’institution de la pronoïa[19] et son extension sous les Comnènes, de même que la puissance de plus en plus grande que s’était attribuée l’aristocratie terrienne aux dépens de la puissance impériale offraient de nombreuses similitudes[20]. L’administration politique et militaire fut confiée à des nobles latins, pour la plupart d’origine lombarde, ce qui augmenta l’influence de l’Italie du nord dans la région. Ceci ne veut pas dire nécessairement que les Latins aient été mal accueillis par la population locale. Contrairement aux États successeurs, Trébizonde, Épire et Nicée, où l’aristocratie byzantine avait établi son pouvoir, nombreux furent ceux qui accueillirent les Latins en libérateurs. Nicolas Choniates note que lorsque lui-même et ses collègues fonctionnaires fuirent Constantinople pour se réfugier en province, ils furent souvent objets de dérision et de propos haineux de la part de la population qui se réjouit de ce que ceux qui les avaient gouvernés ainsi que leurs collecteurs de taxes en étaient maintenant eux-mêmes réduits à la pauvreté. Lorsque l’empereur Baudouin, à l’été 1204, se rendit à Thessalonique avec son armée, la population vint à ses devants pour lui souhaiter la bienvenue et l’acclamer comme empereur. II en fut de même pour Boniface de Montferrat dans sa conquête de la Thessalie. En fait, au fur et à mesure que les seigneurs latins s’installaient, nombreux furent les grands propriétaires terriens ayant reçu leurs domaines de l’empereur, qui s’adaptèrent et les tinrent simplement dorénavant des nouveaux seigneurs[21]. Ce n’est que devant l’arrogance et le mépris de ces mêmes seigneurs ainsi que devant leur intransigeance religieuse que l’attitude des populations se modifia, que des révoltes éclatèrent et que l’on demanda l’aide des Bulgares (voir plus haut).

Il en alla de même dans le domaine religieux. Thessalonique fut érigée en archevêché avec un archevêque latin et les évêques byzantins furent remplacés par des évêques latins. Toutefois, au niveau paroissial, si la population fut tenue de payer une taxe pour financer les églises latines, elle put continuer à fréquenter ses propres églises comme elle l’avait toujours fait[6]. Contrairement à ce qu’il avait fait pour les propriétaires terriens, Boniface de Montferrat n’accapara pas les terres appartenant à l’Église et ce ne fut que pendant le mouvement de sédition sous la régence d’Hubert II que les biens d’Église furent confisqués au profit de laïcs et que les fils des prêtres grecs furent astreints au service militaire[6].

Bien que l’économie du pays ait été fondée sur l’agriculture, Thessalonique était devenue au XIIe siècle un centre commercial qui attirait les commerçants de Scythie, d’Italie, de la péninsule Ibérique et jusqu’aux pays celtes de la Transalpine. Les marchands italiens avaient déjà commencé à y installer des colonies et les Normands l’avaient brièvement occupée en 1185[22]. Les Vénitiens étaient sortis grands gagnants de cette quatrième croisade[23]. Moins intéressés par les conquêtes territoriales qu’à étendre leur empire commercial et à empêcher leurs concurrents, les Génois, de faire de même, ils s’étaient emparés ou avaient acheté (voir plus haut) les îles ou ports qui pouvaient servir de base à ce commerce, se constituant ainsi « un empire de bases navales »[24]. Thessalonique, relais important vers la mer Noire, ne pouvait que profiter de ces développements[21].

Chronique du royaume

| roi | règne | régents | remarques |

|---|---|---|---|

| Maison de Montferrat | |||

| Boniface Ier (Montferrat) | 1204–1207 | Quatrième croisade (1202–1204) | |

| Démétrios de Montferrat | 1207–1224 | Hubert II de Biandrate (1207–1209) Eustache de Flandre (1209–1216) Berthold II de Katzenelnbogen (1217–?) Guido Pallavicini(1221–1224) |

|

| Prise de Thessalonique par le despote d'Épire, Théodore Ier l'Ange. | |||

Rois titulaires de Thessalonique

Maison de Montferrat

- Démétrios de Montferrat (1225-1230)

- Empereur Frédéric II. (1230-1239)

- Boniface II de Montferrat (1239-1240)

- Hélène, nièce de Démétrios (et peut-être sœur de Boniface 1240

- Guillaume VII de Montferrat (1253-1284)

- Yolande (Irène) de Montferrat, femme de l’empereur Andronic II, 1303 régente, † 1317

Ancienne maison de Bourgogne'

- Hugues IV de Bourgogne (1266-1271) (prétendant)

- Robert II de Bourgogne (1273-1305) (jusqu’en 1284 prétendant)

- Hugues V de Bourgogne (1305-1313)

- Louis de Bourgogne (1313-1316)

- Eudes IV de Bourgogne (1316-1321); celui-ci vendit ses droits en 1321 à Philippe de Tarente

Sources

Sources primaires

Vues sous l’angle byzantin, les premières années de la domination latine sont décrites dans les annales de Nicétas Choniatès qui va jusqu’à 1206. Le point de vue occidental se retrouve dans le récit des croisades de Villehardouin et Robert de Clari.

- Choniates, Niketas. O City of Byzantium : Annals of Niketas Choniates. ed. Jan Louis van Dieten, Berlin (CFHB #11), 1975. (ISBN 3110045281).

- Clari, Robert de. La Conquête de Constantinople, Bibliothèque de la Pléiade, « Historiens et Chroniqueurs du Moyen Âge », Gallimard, Paris, 1952.

- Clari, Robert de. Geoffroy de Villehardouin, un chevalier à la croisade, L'histoire de la conquête de Constantinople (suivi de) De ceux qui se croisèrent et comment le marquis de Montferrat devint leur seigneur Texte établi et présenté par Jean LONGNON, librairie Jules Tallandier, 1981, 274 p. (ISBN 2-235-01078-4).

- Villehardouin, Geoffroy de. La Conquête de Constantinople, Flammarion, 2004, (ISBN 2080711970).

Sources secondaires

- Anonyme. « The Latin kingdom of Thessalonica » [en ligne] http://www.fhw.gr/chronos/projects/fragokratia/en/webpages/frago.html

- Andrews, Kevin; Bugh, Glenn R. (2006). Castles of the Morea. Princeton, New Jersey: American School of Classical Studies at Athens. (ISBN 978-0-87661-406-8).

- Finlay, George. The history of Greece: From Its Conquest by the Crusaders to Its Conquest by the Turks, and of the Empire of Trebizond 1204-1461. William Blackwood and Sons, Edinburgh. 1851.

- Harris, Jonathan. Byzantium and the Crusades. London, New York, Hambledon Continuum, 2003 et 2006. (ISBN 1-85285-501-0).

- Housley, Norman. The later crusades, 1274-1580: From Lyons to Alcazar. Oxford University Press, Oxford. 1992. (ISBN 0-19-822136-3)

- (en) Alexander Kazhdan (dir.), Oxford Dictionary of Byzantium, New York et Oxford, Oxford University Press, , 1re éd., 3 tom. (ISBN 978-0-19-504652-6 et 0-19-504652-8, LCCN 90023208).

- Laiou, Angelidi & Cécile Morrisson. Le Monde byzantin, III L’empire grec et ses voisins, XIIIe-XVe siècle. Paris, Presses universitaires de France, 2011. (ISBN 978-2-13-052008-5).

- Lane, Frederic C. Venice, A Maritime Republic. London and Baltimore, The Johns Hopkiins University Press. (ISBN 0-8018-1460-X)

- Longnon, Jean. L’Empire latin de Constantinople et la Principauté de Morée. Payot, Paris, 1949.

- Nicol, Donald M. Byzantium and Venice : A Study in Diplomatic and Cultural Relations. Cambridge University Press, Cambridge, 1988. (ISBN 0-521-42894-7).

- Norwich, John Julius. A History of Venice. London, Penguin Books, première édition 1977, édition utilisée ici 1982. (ISBN 0-14-006623-3).

- Queller, Donald E.; Madden, Thomas F. (1999). The Fourth Crusade: The Conquest of Constantinople, (ISBN 0-8122-1713-6).

- Rosser, John H.. The A to Z of Byzantium. The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland/Toronto/Oxford. 2006, Col. The A to Z Guide Series, No. 16. (ISBN 978-0-8108-5591-5)

- Tennent, James Emerson. The history of Modern Greece, from Its Conquest by the Romans B.C. 146, to the Present Time.[en ligne] .

- (en) Vásáry, István (2005), Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185-1365. Cambridge University Press. (ISBN 0-521-83756-1).

Notes et références

- (de)/(es) Cet article est partiellement ou en totalité issu des articles intitulés en allemand « Königreich Thessaloniki » (voir la liste des auteurs) et en espagnol « Reino de Tesalónica » (voir la liste des auteurs).

- Kazhdan 1991, « Boniface of Montferrat », vol. 1, p. 304.

- Ostrogorsky (1983), p. 445.

- Tennent (1845), p. 82.

- Treadgold (1997), p. 712

- Finlay (1851), p. 123.

- « The Latin kingdom of Thessalonica » [en ligne] http://www.fhw.gr/chronos/projects/fragokratia/en/webpages/frago.html

- Andrews & Bugh (2006), p. 136.

- Ostrogorsky (1977), p. 446

- Jean Longnon (1949), p. 91.

- Ostrogorsky (1983), p. 449.

- John V. A. Fine, The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, (ISBN 0-472-08260-4)

- Finlay (1851), p. 123-124.

- Treadgold (1997), p. 715.

- Treadgold (1997), p. 718.

- Ostrogorsky (1983), p. 455; Treadgold (1997), p. 719, semble privilégier la première hypothèse.

- Finlay (1851), p. 138.

- Finlay (1851), p. 131.

- Treadgold (1997), p. 722.

- Institution fiscale permettant à son titulaire de prélever directement des taxes, loyers, corvées, sur les paysans ou paroikoi établis sur un domaine. Non transférables à l’origine, les pronoïa purent, à partir de Michel VIII être transmises aux fils des soldats auxquels elles avaient été accordées. Cfr. Rosser, « Pronoia », p. 335

- voir sur ce sujet, Ostrogorsky (1983), pp.392-393 et pp. 395-396.

- « Byzantium and the Crusades” (2006), p. 164

- Kazhdan 1991, « Thessalonike », p. 2072.

- Voir à ce sujet, Norwich (1982), pp. 140-141.

- Lane (1973), p. 42.