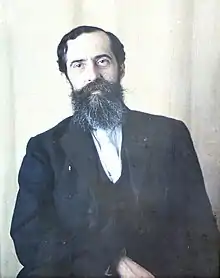

André Honnorat

André Honnorat, né le à Paris (9e arrondissement) et mort le dans la même ville (14e arrondissement)[1], est un homme politique français.

| André Honnorat | |

| |

| Fonctions | |

|---|---|

| Sénateur | |

| – (19 ans, 6 mois et 1 jour) |

|

| Élection | 9 janvier 1921 |

| Réélection | 20 octobre 1929 23 octobre 1938 |

| Circonscription | Basses-Alpes |

| Groupe politique | UR (1921-1940) |

| Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts | |

| – (11 mois et 27 jours) |

|

| Président | Raymond Poincaré |

| Gouvernement | Millerand I, II et Leygues |

| Prédécesseur | Léon Bérard |

| Successeur | Léon Bérard |

| Député | |

| – (10 ans, 10 mois et 26 jours) |

|

| Élection | 24 avril 1910 |

| Réélection | 26 avril 1914 16 novembre 1919 |

| Circonscription | Basses-Alpes |

| Groupe politique | GR (1910-1919) AD (1919-1921) |

| Conseiller général | |

| – | |

| Biographie | |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Paris (France) |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | Paris (France) |

| Résidence | Basses-Alpes |

Biographie

Les origines et la jeunesse

André Honnorat était le fils de Hyacinthe Honnorat, un négociant originaire d'Allos (Basses-Alpes) qui était installé à Lyon. Son grand père paternel avait été journaliste dans cette ville. Sa famille portait le même nom et était originaire du même hameau que le fameux lexicographe provençal le docteur Simon-Jude Honnorat (1883-1852). Les deux familles déclaraient d'ailleurs être "cousines" et figuraient réciproquement sur les faires-parts familiaux des uns et des autres sans que la réalité de cette parenté supposée aie pu être établie. Le père d'André Honnorat était d'ailleurs le filleul du fils du docteur Honnorat. Encore en 1918, André Honnorat fit-il effectuer pour déterminer le sort de sa "cousine" Rosalie Rommel (1843-1917), petite fille du docteur Honnorat, qui était demeurée à Lille durant l'occupation allemande ((Marc Frangi: "Le fils du docteur Honnorat, Honnorat-Bocquet", Annales de Haute-Provence, n° 334, 1999 et "Un républicain provençal à Lille", site de l'Association 185:https://1851.fr//hommes.fr [archive]). Sa mère était une pigiste, dont une partie de la famille était originaire es Deux-Sèvres. Bien que né à Paris, André Honnorat entama d'abord à Lyon des études secondaires qu'il est contraint d'abandonner à cause des difficultés financières que connaît sa famille[2], en n'ayant donc pu passer le baccalauréat[3].

La carrière politique

Il entame néanmoins une carrière de journaliste avant d'entrer dans la haute administration. Il est tour à tour directeur de cabinet de plusieurs ministres de la Troisième République. En 1896, il crée, avec Émile Javal, Charles Richet et Jacques Bertillon, l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population et les fonctionnaires[4]. Il est à noter qu'André Honnorat demeura pour sa part célibataire et sans enfant.

En 1907, il est élu conseiller général du canton de Lauzet, dans les Basses-Alpes et le demeurera jusqu'à sa mort, en 1950[5]. Puis, en 1910, il est élu député des Basses-Alpes sur les listes de la Gauche radicale démocratique[6]. Il propose plusieurs amendements () sur l'hygiène et les soins apportés aux jeunes hommes effectuant leur service militaire, notamment l'interdiction de renvoyer un soldat dans son foyer sans qu'il n'ait été traité contre la tuberculose. La Chambre des députés ratifie cet amendement quelques mois plus tard, le , en votant des crédits qui permettront des installations sanitaires où les poilus seront curés contre la tuberculose. Il fonde avec Léon Bourgeois, en 1916, le Comité national d'assistance aux anciens militaires tuberculeux[7]. La même année, afin d'économiser l'énergie du pays en guerre, il propose l'adoption de l'heure d'été[8]. André Honnorat s'intéressa beaucoup à la communauté française du Mexique, largement composées de personnes originaires des vallées de l'Ubaye et de la Blanche (Basses-Alpes), notamment de Barcelonnette et oeuvra en sa faveur, notamment pour le maintien des liens avec la Mère-¨Patrie.

Entre 1917 et 1920, il multiplie les fondations et les amendements à but humanitaire ; Comité de protection et d'éducation des orphelins de guerre et des fils de Français résidant à l'étranger (1918)[9], loi dite « loi Honnorat » qui institue des sanatoriums pour les tuberculeux[9] - [10], Cité internationale universitaire de Paris (1919)[9] construite à partir de 1923 avec la collaboration de la Suède, de la Norvège et celle de David David-Weill, Jean Branet et Paul Appell.

En 1920, il participe à la fondation de l'Union internationale contre la tuberculose[9] et il est nommé, la même année, ministre de l'Instruction publique[11].

En 1921[12], il est élu sénateur des Basses-Alpes et devient membre des commissions des Affaires étrangères, de l'Éducation nationale et de la Santé publique.

En 1925, il est fait président du Comité national de défense contre la tuberculose (CNDT) avant de devenir membre de l'Institut Pasteur de 1932 à 1934, date à laquelle il crée la Fondation Roux qui attribue des bourses aux jeunes scientifiques étudiant à l'Institut Pasteur[13].

En 1930, il participe au troisième cours universitaire de Davos, avec de nombreux autres intellectuels français et allemands[14].

Après l'invasion allemande et la défaite française en 1940, André Honnorat fait partie des parlementaires qui s'abstiennent lors du vote des pleins pouvoirs à Philippe Pétain[15]. Pendant toute la durée de l'occupation allemande, et avec le concours de ses propres réalisations (CNDT), il aide les tuberculeux à rejoindre les sanatoriums de la zone libre. Il est choisi en 1944, par Charles de Gaulle, pour intégrer l'Assemblée consultative provisoire, quelques mois avant son élection au Conseil de l'université de université de Paris et son élection à l'Académie des sciences morales et politiques[16], le .

André Honnorat s'éteint le , dans sa 82e année, dans la Cité internationale universitaire de Paris, une résidence pour les étudiants du monde entier à laquelle il aura consacré trente ans de sa vie. Il est inhumé au cimetière de Montmartre.

Les papiers personnels d'André Honnorat sont conservés aux Archives nationales sous la cote 50AP[17].

L'inventeur de l'heure d'été

L'idée de l'heure d'été ne vient pas d'André Honnorat. C'est Benjamin Franklin qui émet pour la première fois cette proposition en [18]. Cependant, elle demeure presque totalement ignorée, exception faite de l'Australie, où elle a déjà été mise en œuvre.

Il faut attendre la Première Guerre mondiale, qui sollicite fortement les moyens de productions et d'échanges, extrêmement gourmands en énergies de toutes sortes (électricité, gaz, pétrole) pour qu'André Honnorat propose à la Chambre des députés le système de changement d'heure en 1916[8]. Malgré un accueil rétif des parlementaires, plusieurs lettres d'injures et même de menaces de mort, le Parlement finit par adopter cette loi le , par 291 voix contre 177[19] - [20].

Après la guerre, il déclare : « La victoire ne dépendait pas uniquement de l'héroïsme de nos soldats mais elle était également tributaire des moyens de production de nos belligérants ».

Hommages

- En 1953 est érigé en son honneur, dans l'enceinte de la Cité Internationale Universitaire de Paris un « Monument à André Honnorat »[21].

- Un timbre postal le représentant[22] a été émis le .

- La place André-Honnorat à Paris et le lycée André-Honnorat de Barcelonnette portent son nom.

Notes et références

- Archives de l'état civil de Paris en ligne, acte de naissance no 9/2082/1868, avec mention marginale du décès.

- Alexandra Bitmignon, « Honnorat, sur les traces d'un bâtisseur », sur Cité internationale universitaire de Paris (consulté le )

- « André Honnorat, le père de l'heure d'été », sur lhistoire.fr (consulté le )

- Virginie De Luca, « Des liaisons avantageuses : l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française et les fonctionnaires (1890-1914) », Annales de démographie historique, vol. 116, no 2, , p. 255 (ISSN 0066-2062 et 1776-2774, DOI 10.3917/adh.116.0255, lire en ligne, consulté le )

- Françoise Garnier, « André Honnorat, le maître de l’heure d’été - Haute Provence Info », sur hauteprovenceinfo.com (consulté le )

- « André Honnorat - Base de données des députés français depuis 1789 », sur assemblee-nationale.fr (consulté le )

- « L'Alliance internationale des anciens de la Cité universitaire de Paris », sur Gallica, (consulté le )

- Guillaume Tronchet, « Heure d’été, heure d’hiver : le couvre-feu oublié de la Grande Guerre », sur The Conversation, (consulté le )

- Stéphane Henry, « Chapitre 4. De l’aide aux militaires à l’aide aux civils », dans Vaincre la tuberculose (1879-1939) : La Normandie en proie à la peste blanche, Presses universitaires de Rouen et du Havre, coll. « Normandie », (ISBN 979-10-240-1128-8, lire en ligne), p. 111–133

- « Loi du 7 septembre 1919 INSTITUANT DES SANATORIUMS SPÉCIALEMENT DESTINES AU TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE ET FIXANT LES CONDITIONS D'ENTRETIEN DES MALADES DANS CES ÉTABLISSEMENTS », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )

- Guillaume Tronchet, « L'État en miettes », Hypothèses, vol. 14, no 1, , p. 281 (ISSN 1298-6216 et 2101-0269, DOI 10.3917/hyp.101.0281, lire en ligne, consulté le )

- « Anciens sénateurs IIIe République : HONNORAT André », sur senat.fr (consulté le )

- « André Honnorat (1868-1950) - Notice biographique », sur webext.pasteur.fr (consulté le )

- Martin Grandjean, Les cours universitaires de Davos 1928-1931. Au centre de l'Europe intellectuelle, Université de Lausanne, (lire en ligne)

- Jean Sagnes, « Le refus républicain : les quatre-vingts parlementaires qui dirent « non » à Vichy le 10 juillet 1940 », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, vol. 38, no 4, , p. 555–589 (DOI 10.3406/rhmc.1991.1607, lire en ligne, consulté le )

- « CTHS - HONNORAT André », sur cths.fr (consulté le )

- Fonds d'archives d'André Honnorat.

- Arnaud Landragin, « Été, hiver, petite histoire des changements d’heure », sur The Conversation, (consulté le )

- Gilles Krugler, « Allemagne, décembre 1918. Les premières heures de l’Occupation », Revue historique des armées, no 254, 2009, p. 76-81, mis en ligne le 6 février 2009, sur le site rha.revues.org, consulté le 22 juin 2009.

- Charles de Saint Sauveur, « En 1916, la France passait à l’heure d’été », sur leparisien.fr, (consulté le )

- « Monument à André Honnorat – Cité internationale universitaire – Paris (75014) », sur e-monumen.net (consulté le )

- « André Honnorat », sur La Poste (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Guillaume Tronchet, "Un précurseur français du soft power", Le Grand Continent, 14 novembre 2020 (article en ligne).

- Guillaume Tronchet, André Honnorat : Un visionnaire en politique, Paris, Maisonneuve & Larose-Hémisphères éditions, , 472 p. (ISBN 978-2-37701-055-4, présentation en ligne)

- Guillaume Tronchet, « André Honnorat ou l’hygiène par l’exemple (1910-1940) », dans La Promotion de la santé au travers des images véhiculées par les institutions sanitaires et sociales (Actes du colloque sur l’histoire de la protection sociale, Arles, 16-), Paris, Comité d’histoire de la sécurité sociale, 2009, p. 371-387.

- Hélène Homps et Guillaume Tronchet, André Honnorat, entre Basses-Alpes, Paris et Mexique, Digne, Société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence/Sabença de la Valeia, 2008

- « André Honnorat », dans le Dictionnaire des parlementaires français (1889-1940), sous la direction de Jean Jolly, PUF, 1960

- Table analytique des travaux du Sénat 1918-1920 Projets de loi : p. 374 1919. 1919 Projet de loi tendant à autoriser provisoirement la perception, pour l'exercice 1920, des droits, produits et revenus applicables au budget spécial de l'Algérie; 1920. Projet de loi sur l'organisation de l'éducation physique nationale, etc.

Filmographie

- André Honnorat. Sur les traces d'un bâtisseur, André Honnorat, sur les traces d'un bâtisseur - documentaire - 26 min. Film de Nathalie Kaufmann et Guillaume Tronchet, réalisé par Jean-Michel Fouque, produit par Transkom en coproduction avec la Cité internationale universitaire de Paris, avec le soutien du CNC et la participation de TV5MONDE, 26 min, 2010.

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressources relatives à la vie publique :

- Ressource relative aux militaires :

- Hélène Homps et Guillaume Tronchet, André Honnorat, entre Basses-Alpes, Paris et Mexique, Digne, Société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence/Sabença de la Valeia, 2008

- Notice biographique

- André Honnorat et la Cité internationale (interview de Guillaume Tronchet)

Archives

- Inventaire du fonds d'archives de André Honnorat conservé à La contemporaine.

- Inventaire du fonds d'archives de André Honnorat conservé aux Archives nationales.

- Inventaire du fonds d'archives de André Honnorat conservé aux archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence.