Saint-Pons (Alpes-de-Haute-Provence)

Saint-Pons [sɛ̃ pɔ̃s] est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Saint-Pons | |||||

La mairie. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||||

| Arrondissement | Barcelonnette | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | ||||

| Maire Mandat |

Dominique Okroglic 2020-2026 |

||||

| Code postal | 04400 | ||||

| Code commune | 04195 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

600 hab. (2020 |

||||

| Densité | 19 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 23′ 35″ nord, 6° 37′ 43″ est | ||||

| Altitude | Min. 1 097 m Max. 2 879 m |

||||

| Superficie | 32,06 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Barcelonnette (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Barcelonnette | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.saintpons-ubaye.fr | ||||

Le nom de ses habitants est Saint-Ponais, en valéian : lous Sant Pounencs[1],[2].

Géographie

Le village est situé à une altitude de 1157 mètres[3], le village de Saint-Pons est dans la vallée de l'Ubaye, à 2 km au nord-ouest de la ville de Barcelonnette.

Géologie

Lors des deux dernières grandes glaciations, la glaciation de Riss et la glaciation de Würm, la vallée est envahie par le glacier de l’Ubaye ; le vallon du Riou Bourdoux était occupé par un glacier, très large dans sa partie sommitale. Les sommets des crêtes n’ont jamais été recouverts[4].

Le nord de la commune est formé des sommets du massif du Parpaillon, formée de flysch (schistes calcaires et grès fracturés) à helminthoïdes au-dessus de 2 200 m d’altitude[5]. Cette couche surmonte une épaisse couche de marnes noires callovo-oxfordiennes[6], qui a été remaniée par les glaciers würmiens, et recouvertes de moraines à leur sommet[7].

D'importantes lentilles de sidérite contenues dans les marnes callovo-oxfordiennes contiennent une minéralisation sulfurée. Vers la fin des années 1980, de fabuleuses découvertes de rares sulfosels de plomb et de cuivre ont été faites (chalcostibite, zinkenite et dadsonite notamment)[8].

Relief

Le relief de la commune de Saint-Pons est simple : elle occupe le versant exposé au sud de la vallée de l’Ubaye, ses sommets appartenant au massif du Parpaillon. La crête principale est orientée Est-Ouest. Trois crêtes s’en détachent perpendiculairement vers le sud : celle la plus à l’ouest comporte les sommets des Plastres (2 686 m d’altitude), le Rocher des Cailles (2 817 m d’altitude) et le col de l’Aupillon à 2 694 m. Elle forme une partie de la limite avec la commune des Thuiles. À l’Est, se trouvent la crête de Bernarde, et la crête de la Rasinière, prolongée par la crête de Soleil-Bœuf. Soleil-Bœuf culmine à 2 214 m, et se termine par le Rocher-Blanc, toute cette crête formant limite avec la commune voisine de Faucon-de-Barcelonnette[3].

La crête nord comprend, d’ouest en est, la Tête de l'Aupet (2 835 m d’altitude), le col des Orres (col piéton à m d’altitude, vers Les Orres), les Petite et Grande Épervière (2 884 m d’altitude et point culminant de la commune), le col de la Pare (2 655 m) et enfin la Tête de Rasinière[3].

Au pied de cette grande crête se trouve un cirque, qui forme le bassin collecteur du Riou Bourdoux, les crêtes orientées Nord-Sud formant des vallons secondaires. Au pied des pentes, se trouvent des cônes de déjection des torrents, plus ou moins importants et plus ou moins stabilisés[3].

Hydrographie : les torrents et le « monstre » Riou Bourdoux

Le territoire de Saint-Pons est bordé en limite sud par le torrent Ubaye (et se trouve en rive droite de cette rivière). Plusieurs torrents dévalent la montagne et sont affluents de l’Ubaye : le torrent de la Valette, limitrophe de la commune Barcelonnette à l’Est, torrent de Saint-Pons qui traverse le village, le Riou Bourdoux (torrent boueux, en provençal[9]), et le ravin de la Bérarde, qui forme la limite entre Saint-Pons et Les Thuiles à l’Ouest. Ces torrents laissent d’importants cônes de déjection[3].

Le principal de ces torrents est le Riou Bourdoux, formé de la réunion des Rious des Primas, de Césier, de la Pare, et d’autres moins importants. Ses principaux affluents sont le Riou Chamous, le ravin des Aiguettes et le ravin de l’Église[3]. Son bassin versant, d’une superficie de 2 200 hectares, occupe la majeure partie du territoire de la commune. Il était autrefois redouté pour ses crues subites et dangereuses, ses eaux se chargeant alors de fines particules marneuses noires qui « lui donnaient une couleur menaçante » et pouvaient donner lieu à une lave torrentielle particulièrement destructrice. Les travaux des services de Restauration des terrains de montagne depuis près d’un siècle et demi, reboisement et travaux de correction du profil du torrent, ont permis de l’assagir, sans toutefois faire disparaître totalement sa puissance : on le surnomme toujours « le monstre »[5] - [10]. Son important cône de déjection est là pour en témoigner : en quatre siècles, il a accumulé de 2 à 6 m d’alluvions sur des terres auparavant arables[11].

Le torrent de la Bérarde est jugé aussi dangereux que le Riou Bourdoux, quoique moins puissant[5].

Les eaux des sources des Lanciers, situées à environ 2 150 m, sont captées par le canal des Grimaudes pour irriguer les prés des Grimaudes, deux kilomètres et demi plus loin et à 1 800 m d’altitude.

Climat

Saint-Pons reçoit une moyenne de 713 mm de pluie par an à 1 175 m d’altitude[12].

Environnement

La commune compte 1 437 ha de bois et forêts, soit 45 % de sa superficie[13]. La plus grande partie de cette forêt est une forêt de reboisement plantée au XIXe siècle par les services des Eaux et Forêts, dont 1 100 ha dans le bassin du Riou Bourdoux[14].

Inventaire des risques selon l’administration

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Barcelonnette auquel appartient Saint-Pons est en zone 1b (sismicité faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[15], et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[16]. La commune de Saint-Pons est également exposée à quatre autres risques naturels[16] :

- avalanche,

- feu de forêt,

- inondation,

- mouvement de terrain.

La commune de Saint-Pons est de plus exposée à un risque d’origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route[17]. La départementale RD 900 (ancienne route nationale 100) peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses[18].

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) de la commune a été approuvé en 1994 pour les risques d’inondation, de mouvement de terrain et de séisme, mais un autre lui a été prescrit en 2006[17] ; le Dicrim n’existe pas[19].

Manifestations historiques de ces risques

Les mouvements de terrain sont moins fréquents depuis la réussite du programme de reboisement mené depuis la fin du XIXe siècle (restauration des terrains de montagne). Malgré cela, un glissement de terrain massif (c’est le troisième plus important en France) mais lent se produit depuis une trentaine d’années dans le vallon du torrent de la Valette[20] - [21], en dessous du sommet de Soleil Bœuf[22]. Il commence en , au moment de la fonte des neiges[7] sur la zone de contact entre le flysch et les marnes noires de soubassement, au niveau du lieu-dit Rocher-Blanc[6]. L’éclatement de ce rocher de ce Rocher-Blanc et l’éboulement rocheux en résultant forme une accumulation de matériaux lourds au sommet de la pente, qui provoque sur terrains gorgés d’eau un glissement. En 1982, le glissement concerne une surface de 26 ha. Cette surface double en trois ans, pour atteindre 50 ha en 1985[7] - [6],. À la fin des années 1980, le glissement de terrain progresse d’environ 50 m par an. En 1988, une coulée de boue libère de 40 à 50 000 m3 de matériaux[6], qui s’écoule de 1 400 m à 1 200 m d’altitude[7]. Un piège a été construit, des drains installés[23], stabilisant semble-t-il l’ensemble[24] qui reste sous télésurveillance[25]. Le piège, construit en 1988, a une capacité de 150 000 m3, est suffisant pour donner l’alerte et évacuer le lotissement en contrebas[26].

Outre le glissement de la Valette, la commune est aussi concernée par un vaste glissement de terraindans le secteur de Pra Bellon (dans le bassin versant et en rive gauche du Riou Bourdoux), réactivé depuis les années 1970[27] mais stabilisé dans les années 1990[28].

Une des crues célèbres du Riou Bourdoux survient en : il tombe les 13-15 et mm de pluie lors d’orages[29].

Saint-Pons est dans une zone très sismique, et on y ressent fréquemment des secousses telluriques. Cependant, et contrairement à des communes voisines, au XXe siècle peu de tremblements de terre ont été fortement ressentis dans la commune. Ceux qui ont dépassé une intensité macro-sismique ressentie de V sur l’échelle MSK sont listés ci-après. Les intensités indiquées sont celles ressenties dans la commune, l’intensité peut être plus forte à l’épicentre[30] :

- le séisme du , d’une intensité ressentie à Saint-Pons de VI et dont l’épicentre était situé à Saint-Clément-sur-Durance[31],

- le séisme du , d’une intensité ressentie de V et dont l’épicentre se trouvait en Italie[32],

- le séisme du , avec une intensité ressentie de V et Barcelonnette pour épicentre[33].

Action de la Restauration des terrains de montagne

Les travaux des services de la RTM concernent plusieurs torrents de la commune : le bassin du torrent de la Valette est ainsi corrigé à la fin du XIXe siècle[34]. Mais l’essentiel des travaux de RTM porte sur le plus terrible de tous, le Riou Bourdoux qui était un des torrents les plus destructeurs du département. La loi du donnait des moyens d’action au service des Eaux et Forêts pour reboiser de manière autoritaire les terrains d’altitude[35]. Avant le début des travaux du service de Restauration des terrains de montagne (RTM), les seuls bois du bassin versant se trouvaient à la Planche (très petit) et au Pra Bellon[36], ne représentant au total que 67 hectares[14]. Le RTM définit dès 1866 un périmètre de réengazonnement de 1 392 hectares sur les 2 200 hectares de son bassin versant. Les restrictions de parcours, malgré les indemnités (fixées à 3,68 francs par brebis) soulèvent l’opposition des habitants de la commune, notamment ceux des hameaux d’altitude pour qui l’élevage a toujours eu plus d’importance (les Dalis, les Gendrasses, les Cervières et La Pare, située à 1 832 m). Mais la crue du détruit 15 ha de blé dans les bas, et une pétition vient soutenir l’entreprise des ingénieurs de la RTM. Les travaux peuvent commencer à l’automne 1868[35].

Ces premiers travaux ne concernent que 685 ha, dans les terrains les moins dégradés, et ils ne sont terminés qu’en 1873. Ils sont loin de suffire à « éteindre » le torrent[35]. En , un décret d’utilité publique décide le reboisement de 1 827 ha, soit 85 % du bassin versant (y compris les 1 392 ha visés par le gazonnement en 1866). Deux pépinières sont établies à Terreneuve (commune de Barcelonnette) et aux Dalis. Les travaux progressent rapidement : les surfaces replantées atteignent 745 ha en 1881, et 1 100 ha en 1892[37]. Des petits barrages sont établis dans le lit des torrents, afin de réduire la vitesse d’écoulement et de provoquer des atterrissements (des accumulations de terre en arrière du barrage), réduisant ainsi la quantité de matière transportée par le torrent et par le même coup, sa puissance[37] - [38]. En 1880, les ingénieurs de la RTM pensaient maîtriser le bassin de réception du torrent[37].

Immédiatement, ces travaux connaissent un grand retentissement : la RTM possède un stand à l’Exposition internationale des sciences géographiques de Paris en 1875, où le président de la République, le maréchal de MacMahon, s’arrête. Le Riou Bourdoux est parmi les torrents cités en exemple. En 1889, un diorama présente à nouveau l’action de la RTM dans le Riou Bourdoux à l’Exposition universelle de 1889[39].

La troisième phase des travaux commence en 1880 avec la construction de barrages dans le chenal d’écoulement du torrent. La pièce maîtresse est le grand barrage, dit barrage Demontzey, de 81,5 m de large. Ce grand barrage fait système : un contre-barrage situé 18 m en aval permet d’éviter l’affouillement et maintient le radier en place[40]. En aval, 40 barrages en pierre sèche forment autant de seuils, placés de 12 m en 12 m, sur un dénivelé de 60 m. D’autres seuils sont établis jusqu’au cône de déjection. Enfin, l’atterrissement provoqué en amont du grand barrage (500 m de long en 1883, 700 m en 1889)[36] est prolongé en amont par 21 contremarches d’atterrissement de 1889 à 1906[41]. Au total, près de 2 000 barrages sont construits sur une superficie de 22 km2[42].

Une fois le barrage Demontzey comblé, les affluents du torrent sont traités lors d’une quatrième phase. En 1890, débutent les travaux de construction de barrages en pierre sèche et de drains dans le Riou Chamous. Le Ravin de l’Église, dont le lit est très instable, est dévié en amont de son cours vers le Ravin des Aiguettes. Dix barrages sont en surcroît installés dans son lit afin de le stabiliser. Ces divers travaux permettent une colonisation spontanée par le pin sylvestre[41].

Une dernière phase de travaux a lieu de 1892 à 1914 sur le cône de déjection, afin de protéger la route nationale 100. Le Riou Bourdoux et les écoulements de surface sur le cône coupaient régulièrement la route, malgré les importants investissements pratiqués par les Ponts et Chaussées. Le cours du Riou Bourdoux est dévié selon un trajet allongé et une pente adoucie, ce qui permet de paver le lit et de construire 37 seuils en maçonnerie. Enfin, au sommet du cône, un barrage à double déversoir est installé. Prosper Demontzey croit à sa mort, en 1898, que le torrent est « éteint »[41].

Limites des travaux de la RTM, et reprise des travaux

Le chenal artificiel est abandonné en 1914, car trop souvent engravé. La diminution des crédits à partir de 1914 ne permet pas d’entretenir régulièrement les centaines de barrages construits dans le bassin versant. Dès les années 1930, on constate le mauvais état de ces barrages, la plupart ayant été détruits et emportés par les eaux[41]. De même, l’important radier du grand barrage est emporté par les crues[43].

Les travaux reprennent donc en 1950 par la construction d’un nouveau contre-barrage de béton au barrage Demontzey. Détruit en , il est remplacé en 1965. De plus, 27 nouveaux barrages sont construits dans le chenal d’écoulement, dont un ensemble de quatre barrages autostables en dessous du confluent de la confluence des Aiguettes, qui contribue à stabiliser le glissement de Pra Bellon (et même à le stopper à la fin des années 1990)[28]. Le barrage Demontzey est renforcé par injections en béton et ferraillage[43]. Enfin, les barrages des affluents sont restaurés ou reconstruits après 1996[28].

Enfin, la construction de l’aérodrome et des zones d’activité depuis les années 1960 sur le cône de déjection du Riou l’ont fragilisé et rendent obligatoire une surveillance attentive du torrent[42] et l’entretien des plantations[44], d’autant que « la maîtrise de cet organisme torrentiel, à l’équilibre morphodynamique particulièrement précaire, ne peut donc en aucun cas être considérée comme définitivement acquise »[45].

Urbanisme

Typologie

Saint-Pons est une commune rurale[Note 1] - [47]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[48] - [49]. Elle appartient à l'unité urbaine de Barcelonnette, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[50] et 3 224 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[51] - [52].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Barcelonnette, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 11 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[53] - [54].

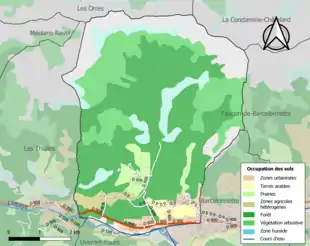

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (88,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (89,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (46,7 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (22,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (19,4 %), prairies (4 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (2,2 %), zones agricoles hétérogènes (2,1 %), terres arables (1,9 %), zones urbanisées (1,5 %)[55].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[56].

Économie

La commune a développé plusieurs activités, et une soixantaine d’entreprises[20] :

- zone industrielle ;

- zone commerciale ;

- tourisme avec hébergements, centre équestre, parc aventures...

C'est sur la commune de Saint-Pons que se situe l'aérodrome de Barcelonnette - Saint-Pons, qui procure une activité supplémentaire à la commune. Il est utilisé par les pilotes d’avions de tourisme et de planeurs[57]. Au total, la majorité des besoins d’emploi sont satisfaits directement dans la commune[20].

Un champ de tir, le champ de tir de la Valette, occupe une grande part de la commune.

Histoire

Préhistoire et Antiquité

De nombreuses découvertes archéologiques attestent de la fréquentation du territoire de la commune à l’époque préhistorique. La voie romaine dite via Lictia traversait le territoire de la commune[58].

Moyen Âge

Des tombeaux médiévaux ont été découverts sur la commune.

La tradition indique que Saint-Pons est le plus vieux village de la vallée de l'Ubaye[59]. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes au XIIIe siècle, sous la forme Sanctus Pontius de Drollia[60], le premier nom de la communauté étant donc Drollia, Drolhia[59] - [61]. Lorsque Saint-Pons s’associe à Faucon pour demander la fondation d’un bourg dans la vallée, qui aboutit à la création de Barcelonnette en 1231, Saint-Pons lui est rattachée, et en dépend ensuite jusqu’à la Révolution[59].

Temps modernes (1492-1789)

Les travaux de reboisement du bassin du Riou Bourdoux ont révélé que son cône de déjection était cultivé durant le Moyen Âge, probablement dès le Xe siècle. Le changement climatique survenu à l’époque moderne a modifié le régime du torrent, dont les crues se sont amplifiées, entraînant le rehaussement du cône de 2 à 6 m selon les endroits, et rendant les cultures impossibles[11]. Le recul de l’utilisation du Riou Bourdoux comme source d’énergie confirme cette évolution : en 1640, cinq moulins utilisent ses eaux. En 1740, il n’en reste que trois, et le dernier est détruit par le torrent en 1846[62].

Une paroisse est créée à Cervière au XVIIIe siècle, cette création reflétant l’accroissement de population[59].

Révolution française

Au début de la Révolution française, la nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, mais provoque un phénomène de peur collective d’une réaction aristocratique. Localement, la Grande Peur, venant de Tallard et appartenant au courant de la « peur du Mâconnais », atteint Seyne dans la nuit du . Les consuls de Seyne préviennent ensuite les communautés de la viguerie, dont Saint-Pons, qu’une troupe de 5 à 6 000 brigands se dirige vers la Haute-Provence après avoir pillé le Dauphiné. Le 1er août, les habitants de Saint-Pons se réfugient derrière les murs de la place forte de Seyne avec leurs meubles et leur bétail, et les hommes y reçoivent des armes tirées de l’arsenal de la citadelle[63].

Dès le , l’affolement retombe, les faits-divers à l’origine des rumeurs étant éclaircis. Mais un changement important a eu lieu : les communautés se sont armées, organisées pour se défendre et défendre leurs voisins. Un sentiment de solidarité est né à l’intérieur des communautés et entre communautés voisines, et les consuls décident de maintenir les gardes nationales. Aussitôt la peur retombée, les autorités recommandent toutefois de désarmer les ouvriers et les paysans sans terre, pour ne conserver que les propriétaires dans les gardes nationales[63].

Les habitants de la commune créent leur société patriotique après la fin de 1792[64]. Pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Jolival[65].

Époque contemporaine

Pour se protéger des divagations du Riou Bourdoux, les hameaux de Lara et de la Lauze construisent des ouvrages de protection chacun de leur côté. À la Lauze, les habitants construisent des épis de stabilisation des berges (début des années 1830). Les habitants de Lara retiennent la solution de la digue. Si la digue de Lara a résisté, elle n’a pas rempli son office. Les épis ont été emportés. En 1859, les Ponts et Chaussées construisent eux aussi des barrages en gros blocs de pierre, renforcé par un ferraillage, pour protéger la route nationale 100 récemment construite[35]. Mais ces barrages ne protégèrent pas la route de la crue de 1860, qui détruisit la route sur trois kilomètres de long[66], et les crues de 1863 et 1868 les ont détruit[35].

Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l’échec de l’insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République : Saint-Pons, avec deux habitants traduits devant la commission mixte, est relativement peu touchée[67].

Les travaux de gazonnement, de reboisement et de correction du Riou Bourdoux commencent en 1868 et durent jusqu’en 1914 (voir plus haut). Des travaux de rénovation des barrages, et de construction de nouveaux barrages sont entrepris de 1952 à 1982. Il concernent notamment le barrage Demontzey, qui est repris en 1962[28].

Comme de nombreuses communes du département, Saint-Pons se dote d’écoles bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elle compte déjà trois écoles dispensant une instruction primaire aux garçons[68], mais pas aux filles. La commune de Saint-Pons n’était concernée par la loi Falloux (1851) qui imposait l’ouverture d’une école de filles dans les communes de plus de 800 habitants. C’est la première loi Duruy (1867), qui abaisse ce seuil à 500 habitants[69], qui aboutit à la scolarisation des filles à Saint-Pons[69].

La commune de Saint-Pons est durement touchée par la Première Guerre mondiale, avec 20 morts sur 60 mobilisés. Une souscription publique est lancée afin de financer la construction du monument aux morts. Une autre souscription, de fin 1919 à 1921, a lieu dans toute la vallée de l'Ubaye et permet de financer un monument aux 509 morts de la vallée, érigé à Barcelonnette par Paul Landowski[70].

À la fin du XXe siècle, les municipalités, désireuses de profiter du boom de l’industrie touristique, considèrent que les anciens cônes de déjection des torrents sont désormais sûrs, et entament des constructions d’équipements. Sur celui du Riou Bourdoux, c’est l’aérodrome et les zones d’activité ; sur celui du torrent de la Valette, on construit un lotissement qui s'étend vers Barcelonnette, avec abattoir, gendarmerie, commerces… Ce lotissement est aujourd’hui menacé par un glissement de terrain de 9 millions de m3[34] - [22]. Après stabilisation de la masse de boue, les constructions ont été interdites au lieu-dit La Valette[25].

Politique et administration

Municipalité

Intercommunalité

Saint-Pons fait partie:

- de 1993 à 2016 de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye ;

- à partir du , de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[80]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[81].

En 2020, la commune comptait 600 habitants[Note 3], en diminution de 8,54 % par rapport à 2014 (Alpes-de-Haute-Provence : +2,39 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

L'histoire démographique de Saint-Pons, après la saignée des XIVe et XVe siècles et le long mouvement de croissance jusqu'au début du XIXe siècle, est marquée par une période d'« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure des années 1810 à 1851. L'exode rural provoque ensuite un mouvement de baisse de la population de longue durée. En 1921, la commune enregistre la perte de plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique atteint un siècle plus tôt[84]. Le mouvement de baisse ne s'interrompt définitivement que dans les années 1960. Depuis, la population a quadruplé, dépassant le maximum historique.

Lieux et monuments

Le château fort est en ruine.

Architecture civile

Une maison assez imposante proche de l’église, dont une croisée est bouchée, possède une porte en arc surbaissé : elle doit dater du XVIe siècle, ce qui en ferait la plus ancienne de l’Ubaye[85].

Le four banal a été restauré et est de nouveau utilisé[86]. La grange Jaubert est un bergerie-grange, construite en pierre et bois, voûtée, sur trois étages. Bien communal, elle a servi d’atelier municipal, avant d’être vouée à des activités culturelles[86].

Plusieurs constructions témoignent de l’action de la RTM. Le barrage Demontzey est établi en travers du Riou Bourdoux : dit le Grand Barrage Demontzey par les services de l’Office national des forêts, il est construit en 1880-1881 à environ 1 380 m d’altitude. Initialement, il fait 81,5 m de large, 12,5 m de haut dont 4,5 m de fondations et 3,2 m d’épaisseur au sommet[36]. Pour éviter qu’il soit emporté par une crue plus dévastatrice que les autres, il est percé de cinq pertuis à la base, et de six autres en hauteur. Ces pertuis ont été garnis de solides grilles de fer pour retenir les blocs de pierre, tout en laissant passer eau et boues liquides[40]. Le radier établi en aval du barrage est construit soigneusement de façon à réduire la vitesse des eaux et favoriser l’abandon des matières solides[87]. Repris dans les années 1960, son parement aval ne fait plus que 4,3 m de haut[28].

Une maison forestière est établie au lieu-dit des Dalis, là où était située la pépinière d’altitude destinée aux résineux lors des travaux de reboisement dirigés par Prosper Demontzey[37]. Une autre maison forestière est construite au Tréou, à proximité du barrage Demontzey[36].

Église Saint-Pons

L’église Saint-Pons[88] est un ancien prieuré de moines bénédictins du XIIe siècle ; elle est classée monument historique depuis le . Sa reconstruction du XVIe siècle a conservé les bandes lombardes, ce qui est assez rare[89], ainsi que les portails occidental et sud, l’arc triomphal et ses chapiteaux ornés de personnages humains. Le chœur est voûté d’ogives, avec un chevet plat et aveugle ; de ce fait le chœur n’est éclairé que du côté sud. Le chœur date du XVIe siècle[90]. Le portail occidental est orné simplement de trois voussures et deux tores, reposant sur des colonnettes, aux chapiteaux sculptés de figures naïves[91]. La nef, à trois travées, date du XVIIe siècle, comme la chapelle construite côté sud, voûtée d’arêtes aplaties[92].

La porte latérale sud est surmontée également de voussures et du départ d’un larmier ou d’un porche ; son linteau monolithe est sculpté d’un Christ en majesté, avec une inscription gothique. Les corbeaux supportant le linteau sont sculptés de têtes humaines. Les entablements encadrant le linteau portent six apôtres, avec leurs symboles mais non-identifiés, en relief. Les pilastres sont aussi sculptés de saints divers. Cet ensemble sculpté date de l’époque gothique[93]. Cet ensemble évoquerait le Jugement Dernier, avec un mort ressuscitant, saint Michel qui guide les morts, les plaies du Christ[91]. Le tympan est peint d’une Adoration des mages et des bergers[94] - [86], datant des années 1500, et qui a subi une restauration assez prononcée en 1912. Des bergers figurent en retrait des rois mages sur cette adoration, qui a dû être partiellement dorée[94].

Les cloches sont logées dans un clocher-tour coiffé d’une flèche à six pans de pierre et des gargouilles ornent ses coins.

- Église Saint-Pons.

Vue de l'église.

Le portail principal.

Détail du portail principal.

Portail latéral.

Tympan du portail latéral.

Détail des sculptures du portail latéral.

L’église possède une statue de saint Jean-Baptiste (XVIIe)[95], un portrait de saint Sébastien (XVIIe ou XVIIIe siècle) classé monument historique au titre objet[96] - [97], un tableau représentant la Sainte Famille et saint Pons en évêque[98] - [99]. La chaire en bois, qui date de 1699, est classée monument historique au titre objet[100] - [101]. Le plat de quête en cuivre (XVIe siècle[102]). Enfin, la Cène, où figurent saints Pons et Jean-Baptiste, porte les dates de 1632 et 1636 (classée[103]).

Autres

La chapelle du hameau de la Lauze est sous le vocable de Saint-Sébastien[59]. La petite chapelle de La Frache est sous la titulature de Notre-Dame-des-Neiges[59].

- Barrages du riou Bourdoux

- Église de la Nativité de la Vierge (1750) dans le village en ruines de Cervières[60]

La commune compte plusieurs cadrans remarquables :

- l’un du XVIIIe siècle, au village ;

- à Lara, un cadran de 1828, avec la devise « Tu es suivi de la mort comme l’heure de l’ombre » ;

- le plus récent date de 1936, avec la devise « Fay toun camin badaou que l’oura passa » (en occitan : Fais ton chemin badaud, l’heure passe)[104].

Personnalités liées à la commune

- Saint Pons, ayant donné son nom au village, martyrisé en 257, qui aurait prêché dans la vallée de l'Ubaye.

- Prosper Demontzey

- Jean-François Pons : Coiffeur visagiste. Grand adepte du baise-main.

Voir aussi

Bibliographie

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017)

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Saint-Pons sur le site de l'Institut géographique national

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, De Saint-Jurs à Soleihas (sic) (liste 7).

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- François Arnaud, Gabriel Maurin, Le langage de la vallée de Barcelonnette, Paris : Champion, 1920 - Réédité en 1973, Marseille : Laffitte Reprints

- Jean-Rémy Fortoul, Ubaye, la mémoire de mon pays : les gens, les bêtes, les choses, le temps, Barcelonnette : Sabença de la Valeia (ISBN 2-908103-17-6), Mane : Alpes de Lumière (ISBN 2-906162-28-0), 1995. 247 p.

- « IGN, Carte topographique de Saint-Pons » sur Géoportail (consulté le 24 janvier 2014).

- Maurice Jorda, Cécile Miramont, « Les Hautes Terres : une lecture géomorphologique du paysage et de ses évolutions », in Nicole Michel d’Annoville, Marc de Leeuw (directeurs) (photogr. Gérald Lucas, dessin. Michel Crespin), Les Hautes Terres de Provence : itinérances médiévales, Le Caire : Association Les hautes terres de Provence ; Saint-Michel-l'Observatoire : C'est-à-dire, 2008, 223 p. (ISBN 978-2-952756-43-3). p. 33.

- François Delsigne, Philippe Lahousse, Christophe Flez, George Guiter, « Le Riou Bourdoux : un “monstre” sous haute surveillance », Revue forestière française, École nationale du génie rural, des eaux et des forêts, volume 53, 2001, no 5, (ISSN 0035-2829), p. 527.

- F. Combes (1990), « Le glissement de terrain de la Valette (Alpes-de-Haute-Provence — France). Surveillance-système d’alarme », Géologie alpine, mémoire hors-série no 15, 1990, p. 66.

- Gérard Colas, Jacques Locat, « Glissement et coulée de La Valette dans les Alpes de Haute-Provence : Présentation générale et modélisation de la coulée », Bulletin de liaison des laboratoires de Physique et Chimie, no 187, septembre-octobre 1993, p. 20.

- « Le gîte de Saint-Pons et ses minéraux », sur les-mineraux.fr, (consulté le )

- F. Combes (1989), « Restauration des terrains en montagne : du rêve à la réalité », Revue forestière française, École nationale du génie rural, des eaux et des forêts, volume 41, 1989, no 2, (ISSN 0035-2829), p. 89.

- F. Combes (1982, a), « Réflexions sur les problèmes d’érosion dans les Alpes-de-Haute-Provence », Revue forestière française, École nationale du génie rural, des eaux et des forêts, volume 34, 1982, p. 61.

- Delsigne et alii, op. cit., p. 529.

- Combes (1982, a), op. cit., p. 63.

- Roger Brunet, « Canton de Barcelonnette », Le Trésor des régions, consultée le 9 juin 2013.

- Combes (1982, a), op. cit., p. 67.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence (DDRM), 2008, p. 63.

- Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, Notice communale sur la base de données Gaspar, mise à jour le 27 mai 2011, consultée le 17 août 2012.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 98.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 80.

- Formulaire de recherche, base Dicrim, consultée le 17 août 2012.

- Mairie de Saint-Pons, « La commune de Saint-Pons », Saint-Pons | Ubaye, consulté le 17 août 2012.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 32.

- Colas, op. cit., p. 19.

- F. Combes (1990), op. cit., p. 67.

- F. Combes (1990), op. cit., p. 68.

- F. Combes (1990), op. cit., p. 69.

- Colas, op. cit., p. 22.

- Delsigne et alii, op. cit., p. 531.

- Delsigne et alii, op. cit., p. 537.

- Combes (1982, a), op. cit., p. 65.

- BRGM, « Épicentres de séismes lointains (supérieurs à 40 km) ressentis à Saint-Pons », Sisfrance, mis à jour le 1er janvier 2010, consulté le 17 août 2012.

- BRGM, « fiche 50043 », Sisfrance, consultée le 17 août 2012.

- BRGM, « fiche 11300122 », Sisfrance, consultée le 17 août 2012.

- BRGM, « fiche 40091 », Sisfrance, consultée le 17 août 2012.

- F. Combes (1990), op. cit., p. 65.

- Delsigne et alii, op. cit., p. 532.

- Delsigne et alii, op. cit., p. 534.

- Delsigne et alii, op. cit., p. 533.

- Combes (1982, a), op. cit., p. 75.

- J. Pardé, « Il y a cent ans : Prosper Demontzey (1831-1898) et l’essor de la RTM », Revue forestière française, volume 50, 1998, no 3, p. 280.

- Combes (1982, b), Un centenaire : le grand barrage Demontzey, Revue forestière française, volume 34, no 5, 1982, (ISSN 0035-2829), p. 81.

- Delsigne et alii, op. cit., p. 535.

- Delsigne et alii, op. cit., p. 541.

- Combes (1982, b), op. cit., p. 84.

- Delsigne et alii, op. cit., p. 539.

- Delsigne et alii, op. cit., p. 538.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 3 : Formations dialectales (suite) ; formations françaises, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 195), , 1852 p. (lire en ligne)., § 28521, p. 1634.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Barcelonnette », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, Agence de développement touristique 04, 2e Schéma départemental de développement touristique durable-2007/2013, 8 novembre 2007, p. 17.

- Géraldine Bérard, Carte archéologique des Alpes-de-Haute-Provence, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1997, p. 440-444.

- Daniel Thiery, « Saint-Pons », Aux origines des églises et chapelles rurales des Alpes-de-Haute-Provence, publié le 22 décembre 2011, mis à jour le 23 décembre 2011, consulté le 17 août 2012.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017), p. 197.

- X. Chadefaux, « Faucon de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) », Archéologie du Midi médiéval, Tome 13, 1995. p. 132.

- Combes (1982, a), op. cit., p. 62.

- G. Gauvin, « La grande peur dans les Basses-Alpes », Annales des Basses-Alpes, tome XII, 1905-1906.

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires», La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 296-298.

- Jean-Bernard Lacroix, « Naissance du département », in La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 113.

- Combes (1982, a), op. cit., p. 74.

- Henri Joannet, Jean-Pierre Pinatel, « Arrestations-condamnations », 1851-Pour mémoire, Les Mées : Les Amis des Mées, 2001, p. 72.

- Jean-Christophe Labadie (directeur), Les Maisons d’école, Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013, (ISBN 978-2-86-004-015-0), p. 9.

- Labadie, op. cit., p. 16.

- Sylvie Arnaud, « Dix-neuf monuments aux morts pour les Poilus Ubayens », La Provence, 11 novembre 2013, p. 11.

- [Sébastien Thébault, Thérèse Dumont], « La Libération », Basses-Alpes 39-45, publié le 31 mars 2014, consulté le 1er avril 2014.

- Sylvie Arnaud, « Marcel Donnadieu souhaite retrouver son siège de maire », La Provence, mars 2014, p. 11.

- « "Bien vivre à Saint-Pons" a élu Michel Nicolao et ses adjoints », sur www.laprovence.com, (consulté le )

- « Alpes de Haute-Provence : Michel Nicolao démissionne du conseil municipal », sur www.dici.fr, (consulté le )

- Répertoire national des élus (RNE) - version de juillet 2020, consulté le 3 juillet 2020

- « Alpes de Haute-Provence : Michel Nicolao démissionne du conseil municipal », sur www.laprovence.com, (consulté le )

- « Répertoire national des élus (RNE) - version octobre 2021 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- Inspection académique des Alpes-de-Haute-Provence, Liste des écoles de la circonscription de Sisteron, publiée le 27 avril 2010, consultée le 31 octobre 2010.

- Labadie, op. cit., p. 60.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Christiane Vidal, « Chronologie et rythmes du dépeuplement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence depuis le début du XIXe siècle. », Provence historique, tome 21, no 85, 1971, p. 287.

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p., p. 360.

- Mairie de Saint-Pons, « Le patrimoine architectural », Saint-Pons | Ubaye, consulté le 17 août 2012.

- Combes (1982, b), op. cit., p. 83.

- « Église Saint-Pons », notice no PA00080478, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Raymond Collier, op. cit., p. 80.

- Raymond Collier, op. cit., p. 197.

- Raymond Collier, op. cit., p. 465.

- Raymond Collier, op. cit., p. 216.

- Raymond Collier, op. cit., p. 198 et 465.

- Raymond Collier, op. cit., p. 483.

- Raymond Collier, op. cit., p. 468.

- Raymond Collier, op. cit., p. 479.

- Arrêté du 8 septembre 1960, Notice no PM04000384, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 10 février 2009.

- Raymond Collier, op. cit., p. 480.

- Arrêté du 4 novembre 1992, Notice no PM04000385, base Palissy, ministère français de la Culture, consulté le 24 janvier 2014.

- Arrêté du 22 février 1979, Notice no PM04000386, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 10 février 2009.

- Raymond Collier, op. cit., p. 517.

- Arrêté du 30 décembre 1991, Notice no PM04000604, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 10 février 2009.

- Arrêté du 8 septembre 1969, Notice no PM04000383, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le 10 février 2009.

- Jean-Marie Homet et Franck Rozet, Cadrans solaires des Alpes-de-Haute-Provence, Aix-en-Provence, Édisud, (ISBN 2-7449-0309-4), p. 70.