Exposition universelle de 1889

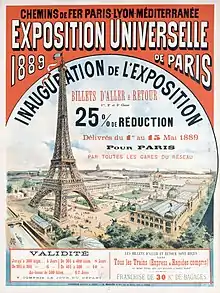

L'Exposition universelle de 1889 est la dixième Exposition universelle organisée. Elle se tient à Paris du au . Son thème est la Révolution française, dans le cadre du centenaire de cet événement. C'est à l'occasion de cette Exposition commémorative que la tour Eiffel est construite.

| Exposition universelle de 1889 | |

Vue générale. | |

| Général | |

|---|---|

| Type-BIE | Universelle |

| Catégorie | Expo historique |

| Bâtiment | Tour Eiffel |

| Surface | 96 hectares |

| Fréquentation | 28 121 975 visiteurs |

| Organisateur | Adolphe Alphand |

| Participants | |

| Compagnies | 61 772 |

| Localisation | |

| Pays | |

| Ville | Paris |

| Site | Champ de Mars |

| Coordonnées | 48° 51′ 30″ nord, 2° 17′ 39″ est |

| Chronologie | |

| Date d'ouverture | |

| Date de clôture | |

| Éditions Universelles | |

| Précédente | Exposition universelle de 1888 , Barcelone |

| Suivante | Exposition universelle de 1893 , Chicago |

Modes de participation

Les pays ayant participé officiellement à l'exposition

Les États qui participent de manière officielle : Andorre, l'Argentine, la Bolivie, le Chili, le Costa Rica, la République Dominicaine, l’Équateur, les États-Unis d'Amérique, la Grèce[1], le Guatemala, Haïti, Hawaï, le Honduras, le Japon, le Maroc, le Mexique, Monaco, le Nicaragua, la Norvège, le Paraguay, la Perse, Saint-Martin, le Salvador, la Serbie, le Siam, la République sud-africaine, la Suisse, l'Uruguay, le Venezuela et les Dominions britanniques du Cap, de Nouvelle-Zélande, de Tasmanie et de Victoria[2].

Les pays ayant officiellement refusé de participer à l'exposition

Le contexte spécifique de l'exposition universelle de 1889 fait que de nombreux pays refusent de participer. En effet, l'exposition a pour but de fêter le centenaire de la Révolution française. Aussi, les monarchies sont très réticentes à participer. L’exposition est boycottée par l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Russie et la Suède[3].

Les participations étrangères issues d'initiatives privées

De nombreux industriels ou artistes issus des pays ayant décliné l'invitation à l'exposition souhaitaient cependant s'y rendre, en dépit des considérations politiques de leurs gouvernements[4]. Des représentants de ces pays ont ainsi exposé, à titre individuel ou en s'organisant en comités non-officiels. Les pays qui ont participé grâce à ces initiatives privées sont : l'Allemagne et l'Alsace-Lorraine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Chine, le Danemark, l'Égypte, l'Espagne, la Finlande, Haïti, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Pérou, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni et ses colonies, la Russie, et la Suède[2]. Ces exposants ont parfois pu bénéficier de l'indifférence, voire du soutien officieux, des autorités de leur pays dont le refus reposait avant tout sur des questions de solidarité symbolique entre monarchies. Dans d'autres pays en revanche, tels que l'Allemagne ou l'Autriche-Hongrie, les autorités ont pu s'opposer de manière active aux initiatives privées.

Lieux et attractions phares de l’exposition

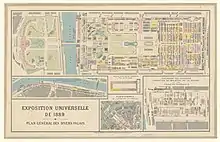

L'Exposition universelle de 1889 est répartie sur 96 hectares dans Paris : le Champ-de-Mars et le Palais du Trocadéro accueillent l'art et l'industrie, tandis que l'esplanade des Invalides est dédiée aux expositions des colonies françaises et du ministère de la Guerre, faisant de cette manifestation la première véritable Exposition coloniale[5] de l'histoire de France[6]. Par exemple, pour figurer le Cambodge, une pagode d'Angkor est créée à partir de moulages et de pièces exposées au Palais du Trocadéro[7].

Un proche collaborateur du baron Haussmann, Adolphe Alphand, ingénieur à la ville de Paris, chargé du service des promenades et plantations, organise l'Exposition. On peut y voir :

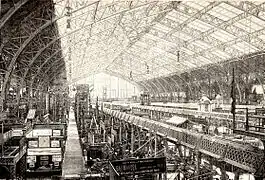

- La galerie des Machines. Considérée comme le plus beau des pavillons, elle est l'œuvre de l'architecte Ferdinand Dutert. Sa nef principale de 110 mètres de large par 420 mètres de long, est la plus importante structure métallique d'Europe, jusqu'à sa démolition en 1909. L'écrivain Huysmans, ravi par sa beauté, la compare à une cathédrale du XIXe siècle. Les pavillons de l'art et de l'industrie mettent également en évidence l'émergence de l'École de Nancy et l'arrivée de l'Art nouveau en France. C’est l'illustration même de la révolution industrielle en marche.

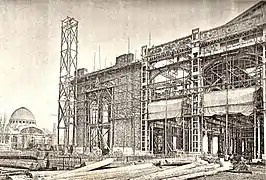

- Le palais des Beaux-Arts et des Arts libéraux. Également situé sur le Champ-de-Mars, il est l'œuvre de l'architecte Jean Camille Formigé.

- Le palais des Industries est aménagé par Joseph Bouvard. En son centre, le Grand Dôme Central est, durant l'Exposition, le premier bâtiment à utiliser l'électricité à grande échelle ; la fontaine située devant lui, œuvre de Jules Coutan, a un jeu de lumières électriques qui changent de couleur au son de la musique jouée par une fanfare militaire. De plus, les visiteurs ont la possibilité d'écouter, par théâtrophone, des morceaux d'opéra transmis depuis le Palais Garnier. Cette prouesse technique est l’œuvre de M. Vigreux.

- Le palais de la Guerre[8] situé aux Invalides a une façade de cent cinquante mètres avec des portiques sous forme d'arc de triomphe. Ce pavillon rassemble une impressionnante collection d'armes dont une série venant du Japon.

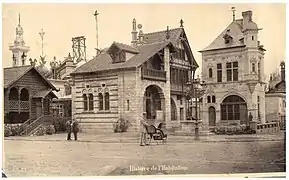

- L'histoire de l'habitation humaine, un ensemble de 44 maisons édifié par l'architecte Charles Garnier et retraçant l'évolution de l'habitat de la Préhistoire à la Renaissance sur l'ensemble du globe[9]. Il en subsiste la maison scandinave, remontée à Champigny-sur-Marne[10].

- Le pavillon de l'Argentine est construit par l'architecte Albert Ballu.

- Une reconstruction de la Bastille et de son voisinage, avec une cour intérieure couverte d'un plafond bleu décoré de fleurs de lys (80 avenue de Suffren)[11] - [12].

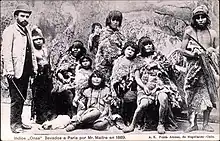

- Un zoo humain, le « village nègre », composé de quatre-cents êtres humains vivant sous occupation coloniale était situé dans une cité exotique édifiée sur le Champ-de-Mars, avec un pavillon célébrant les colonies et protectorats français.

- Le spectacle Wild West Show de Buffalo Bill, qui rencontre un succès énorme ; la championne de tir Annie Oakley s'y produit.

- Le chemin de fer Decauville, qui est l’une des attractions préférées des visiteurs. Il circule entre le Champ de Mars et les Invalides sur une distance de 3 km, traversant deux tunnels : celui de la tour Eiffel et celui de l'Alma. Cette ligne provisoire transporte 6 342 446 voyageurs payants. Ce chemin de fer est inauguré le . Par la suite, le ministère des Transports autorise l'utilisation de chemins de fer à voie étroite pour le transport des personnes sans les dérogations auparavant obligatoires.

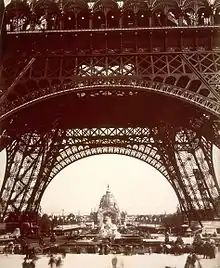

- Sous la tour Eiffel, une fontaine dessinée par Saint-Vidal.

- Deux ballons captifs à hydrogène pur, qui emmènent les touristes admirer l'Exposition de haut : l'un, avenue Kléber, de 5 035 m3 (Gabriel Yon et Louis Godard - 12 passagers), l'autre, boulevard de Grenelle, de 2 600 m3 (Lachambre - 10 passagers). Le rappel au sol est assuré par des treuils à vapeur.

- la restauration est présente entre autres via le pavillon Bouillon Duval[13]

Le chemin de fer Decauville devant le palais de l’Algérie.

Le chemin de fer Decauville devant le palais de l’Algérie. Palais des Beaux-Arts et des Arts libéraux en construction.

Palais des Beaux-Arts et des Arts libéraux en construction. Intérieur de la galerie des Machines.

Intérieur de la galerie des Machines. Dôme Central du palais des Industries - architecte : Joseph Bouvard.

Dôme Central du palais des Industries - architecte : Joseph Bouvard. Trois maisons de l'histoire de l'habitation de Charles Garnier.

Trois maisons de l'histoire de l'habitation de Charles Garnier..jpg.webp) Le pavillon de l'Empire du Brésil (L'Univers illustré, no 1.786, 15/06/1889, dessin d'après nature, de M. Dosso).

Le pavillon de l'Empire du Brésil (L'Univers illustré, no 1.786, 15/06/1889, dessin d'après nature, de M. Dosso). Histoire de l'habitation Grèce- façade principale - Archives nationales - CP-F-12/-055

Histoire de l'habitation Grèce- façade principale - Archives nationales - CP-F-12/-055

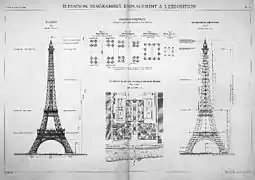

Tour Eiffel

La tour Eiffel est ce qu'il reste de plus visible de cette Exposition. La tour, haute de 312 mètres[14], est la réponse de Gustave Eiffel au concours organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour célébrer le centenaire de la Révolution française et les progrès des sciences et techniques faits en France depuis 1789. Une liste de soixante-douze noms de savants est inscrite à l'extérieur du premier étage de la tour.

La tour Eiffel est inaugurée le , après deux ans, deux mois et cinq jours de travaux, lors d'une cérémonie en présence du président du Conseil Pierre Tirard. Son ascension est ouverte au public à partir du suivant. Jusqu'à la clôture de l'Exposition universelle, le , la tour Eiffel accueille deux millions de visiteurs. C'est un immense succès, à la mesure des controverses suscitées pendant les mois qui ont précédé le projet, car elle est vivement critiquée, des artistes signent un article « contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse tour ». La structure doit être provisoire et ne doit son salut qu'à l'action de son créateur, Gustave Eiffel, qui obtient une concession d'exploitation.

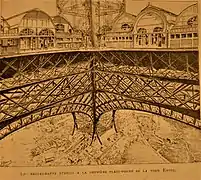

Restaurants établis à la première plate-forme.

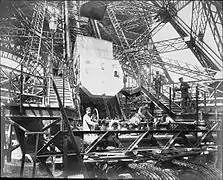

Restaurants établis à la première plate-forme. Les travaux du Champ-de-Mars à travers les arceaux.

Les travaux du Champ-de-Mars à travers les arceaux. Le chemin des ascenseurs du premier étage.

Le chemin des ascenseurs du premier étage.

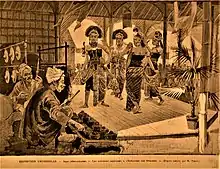

Colonialisme et exotisme

Au moment de l’Exposition, la France avait un empire colonial gigantesque, dix fois plus grand que la France métropolitaine. La professeure Lynn Palermo estime que les expositions coloniales organisées lors de l’exposition avaient deux publics principaux. D’une part, elles étaient dirigées contre les rivaux de la France, mettant en scène son pouvoir géopolitique. D'autre part, elles étaient censées aviver le patriotisme dans les cœurs des citoyens de la Troisième République[15]. Ces exhibitions étaient donc très importantes.

Les pavillons coloniaux n’étaient pas remarquables d'un point de vue architectural, mais ils plaisaient, notamment grâce à leurs ornements et matériaux exotiques. Les architectes ont construit des pavillons individuels pour chaque colonie. À propos du Palais central des colonies, le plus grand pavillon des pavillons coloniaux, le Guide bleu du Figaro et du Petit Journal félicite son architecte, Stephen Sauvestre[16].

Un sentiment raciste sous-jacent planait lors de cette exposition. Elle tentait en effet de convaincre les visiteurs de l'époque que la « mission civilisatrice » de la France dans les colonies était justifiée[17]. Des indigènes y étaient notamment exposés. Comme le confia un Sénégalais à un journaliste du Temps : « Nous sommes très humiliés ». Ce même journaliste admet : « Nous oublions que ce sont des gens et non pas des animaux exotiques »[18]. L’exposition se tenait quelques années après le discours du ministre Jules Ferry affirmant que « les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures »[19].

Progrès techniques

Architecture

L’Exposition universelle de 1889 hérite des derniers progrès en matière d’industrie, ainsi que des formes architecturales et de la technique liée à l'industrialisation du XIXe siècle.

Le verre plat permet de nouveaux programmes architecturaux, tels que des gares, des halles, des grands magasins, des palais d’Exposition, ou encore des serres. L’architecture métallique se déploie notamment grâce à des surfaces vitrées de plus en plus vastes. L’évocation de ce thème permet un développement passionnant sur divers projets. Certains sont utopiques, tels ceux d’Hector Horeau (projet de couverture des vieux boulevards, 1865-1868), et de Joseph Paxton et Owen Jones (projet de palais de Cristal à Saint-Cloud, 1860). D’autres sont réalisés, notamment pour les Expositions universelles : le palais de l’Industrie de Viel et Barrault en 1855 et surtout la galerie des Machines de Dutert et Contamin en 1889, que Huysmans décrit comme « une exorbitante ogive qui rejoint sous le ciel infini des vitres ses prestigieuses pointes », et dont Saint-Gobain fournit les 35 000 m2 de surface vitrée.

Mais c’est aussi cette Exposition de Paris qui offre le dernier exemple de galerie des Machines. De gigantesques plates-formes coulissantes, plus vastes encore que celles de 1878. Elles peuvent supporter jusqu’à 150 personnes et être utilisées aussi pour des besoins de manutention. Le panorama s’étend sur une vaste exposition, qui revêt désormais un caractère plus rétrospectif que prospectif. L’Exposition, en fait, ne présente pas de modification significative par rapport à la précédente Exposition parisienne.

La gare terminus de la ligne desservant les Expositions de 1878 et 1889 est imaginée par Juste Lisch ; elle fut aussi appelée l'embarcadère du Champ-de-Mars et se situait en bord de Seine[20].

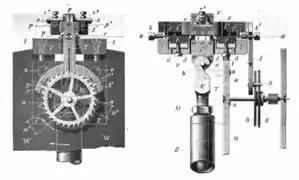

Machines à vapeur

Nombreuses sont les machines à vapeur, horizontales ou verticales, parmi lesquelles figure celle de Joseph Farcot, déjà primée en 1878, et qui l'est à nouveau en 1889, ainsi que trois machines des établissements Windsor de Rouen. On accorde un soin particulier aux chaudières, aux améliorations intéressantes de la vitesse des pistons, aux engrenages et aux poulies d’A. Piat, aux chaudières à vapeur brevetées en 1867 par les Américains G.H. Babcock et S. Wilcox, au progrès, depuis 1878, des moteurs à gaz, aux puissantes grues hydrauliques et à vapeur déjà employées pour construire la tour Eiffel et la galerie des Machines elles-mêmes.

Sur les mesures de sécurité et de prévention contre l’explosion des chaudières (sujet déjà abordé lors de l’Exposition industrielle allemande de Berlin en 1882), l’association des propriétaires de machines à vapeur organise, à l’occasion de l’Exposition de 1889, le Congrès international des accidents du travail. Ce congrès est capital car il reconnaît que tous les contrôles et formes de prévention incombent totalement aux propriétaires. Il ressort de ce congrès que les accidents, en France, sont en nette diminution grâce aux avis d’ingénieurs spécialisés et d’inspecteurs chargés de la surveillance des appareils (sur le modèle anglais de la Manchester Steam Users Association créée en 1855 et de la Boiter Insurance and Steam Power Company en 1859).

Textile

Dans l’industrie du textile, l’Exposition montre une grande spécialisation des machines : la production française est dominante (en partie grâce à la faible présence de l’Angleterre) avec l’exposition collective de soies organisée par les chambres de commerce de Lyon et de Saint-Étienne, où 200 000 ouvriers traitent presque un quart de la production mondiale, des produits de luxe à ceux de grande consommation, y compris les tissus en soie artificielle. Les tissus lyonnais se signalent par l’originalité de leurs dessins et la richesse de leurs couleurs, obtenus grâce aux laboratoires chimiques spécialisés et aux laboratoires d’étude de la soie, grâce aussi à des écoles et des instituts professionnels spécialisés.

La corsetière française Herminie Cadolle présente le premier soutien-gorge moderne breveté « corselet-gorge » en 1889[21], un corset coupé en dessous la poitrine, plus confortable pour les femmes. Cependant, ce modèle est encore lié à un corset et présente des problèmes de maintien. Commercialisé en France, il est peu remarqué.

Électricité

Grâce à Hippolyte Fontaine (1833-1910), l'électricité est la reine de l'Exposition. La fontaine lumineuse de Coutan marque particulièrement les esprits. On peut dire que l'installation électrique de cette Exposition est la plus grande du monde.

Ainsi cette Exposition de 1889 cherche à illustrer, le plus richement possible, l’histoire du progrès technique : les machines font l’objet de réflexions historiques, de recherches sur la sécurité et les conséquences sociales de l’industrialisation. Mais l’innovation sur laquelle repose l’Exposition semble être une valeur à la fois plus diffuse et plus ambiguë, un critère de valeur sociale et de jugement qui permet de mesurer la modernisation.

Exposition Edison.

Exposition Edison. Matériel scientifique de Riefler.

Matériel scientifique de Riefler. Ascenseur Roux-Combaluzier et Lepape de la tour Eiffel.

Ascenseur Roux-Combaluzier et Lepape de la tour Eiffel. Petit train Decauville.

Petit train Decauville.

Boissons à l'honneur

- À l’occasion de l’Exposition, Eugène Mercier (1838-1904) décide de faire connaître son champagne en présentant un foudre de champagne gigantesque, sculpté par Gustave Navlet. Le , la Maison Mercier inscrit sur son livre d'inventaire un fût de 200 000 bouteilles, jaugé par la Régie pour 1 600 hectolitres, pesant 20 tonnes et contenant 800 pièces d'assemblage. Après un voyage rocambolesque d’Épernay à Paris, le foudre Mercier est présenté dans le hall de l’Exposition universelle, juché sur sept pyramides de bouteilles. Pour amener ce fût jusqu'à l'Exposition, Eugène Mercier doit acheter des bâtiments parisiens pour ensuite les raser ou les raboter car les rues sont trop étroites pour que le fût puisse passer.

- Heineken reçoit le Grand Prix lors de cette Exposition de 1889.

- Youssef Hammoud, fondateur de la société algérienne Hamoud Boualem, reçoit des félicitations unanimes et se voit récompensé d’une médaille d’or, catégorie hors concours, pour sa limonade La Royale.

Renaissance du clavecin

Instrument pratiquement oublié depuis des dizaines d'années, le clavecin fait sa réapparition sur la scène musicale grâce à trois facteurs (Louis Tomasini, Pleyel et Érard) qui construisent chacun à l'occasion de l'Exposition universelle un instrument inspiré d'un modèle français du XVIIIe siècle, et à un pianiste virtuose, Louis Diémer, qui en donne plusieurs concerts. Ces trois instruments sont actuellement exposés à Berlin au Musikinstrumenten-Museum.

- Les trois clavecins présentés à l'Exposition universelle de Paris en 1889

Le clavecin Louis Tomasini. Musikinstrumenten Museum, Berlin.

Le clavecin Pleyel.

Musikinstrumenten Museum, Berlin.

Le clavecin Érard.

Musikinstrumenten Museum, Berlin.

L'organisation générale des groupes et des classifications

Les expositions universelles ont pour objectif de « contenir tout l’univers »[22], les produits exposés font l'objet d'une classification. Vous pouvez retrouver ce classement pour les neuf premiers groupes dans le guide Exposition de 1889 Guide bleu du Figaro et du petit journal[23], le groupe de l'Exposition rétrospective du travail et des sciences anthropologiques est mentionné dans le tome 3 du rapport général de l'exposition[24] et enfin celui de l’Économie sociale est décrit dans L’Exposition Universelle de 1889 grand ouvrage illustré historique, encyclopédique, descriptif Tome 2[25].

- Exposition rétrospective du travail et des sciences anthropologiques

- Exposition de l’Économie sociale

- Section I : La rémunération du travail ;

- Section II : Participation aux bénéfices ; Associations coopératives de production ;

- Section III : Syndicats professionnels ;

- Section IV : Apprentissage ; Enfants moralement abandonnées ;

- Section V : Sociétés de secours mutuels ;

- Section VI : Caisses de retraites et rentes viagères ;

- Section VII : Assurances contre les accidents et sur la vie ;

- Section VIII : Épargne ;

- Section IX : Association coopérative de la consommation ;

- Section X : Associations coopératives de crédits ;

- Section XI : Habitations ouvrières.

Récompenses

._Graveur_Louis-Alexandre_Bott%C3%A9e_(1852_1940)_(1).JPG.webp)

._Graveur_Louis-Alexandre_Bott%C3%A9e_(1852_1940)_(2).JPG.webp)

Des centaines de médailles sont remises lors des Expositions universelles. Parmi celles de l'Exposition universelle de 1889, on compte notamment :

- En médaille d'or

- Hélène Bertaux (1825-1909) : première sculptrice à recevoir une médaille d'or, pour son œuvre Psyché sous l'empire du mystère ;

- Alfred Lanz (en) (1847-1907) : Statue de Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), pédagogue, réformateur social et philanthrope ;

- Les frères Paul et Henri pour la Maison Vever (joaillerie) : Pièce Bouquets de Joaillerie ;

- Henri Saintin, Vue de l'Exposition universelle de 1889, 1889, huile sur toile, musée Carnavalet

- La Fonderie (Petit Palais), peinture de Jean-André Rixens[26] ;

- Paul Renouard (1845-1924) ;

- Paul Lafoscade (1846-1928), distillateur à Houlle, pour son genièvre[27] ;

- Armand Létrange (1839-1921), sellier à Paris ;

- Victor Meirelles (1832-1903) et Henri Langerock (1830-1915), peintres respectivement brésilien et belge, dans la catégorie « Applications usuelles des arts du dessin et de la plastique » pour leur œuvre conjointe, le Panorama de la Ville de Rio de Janeiro, gigantesque peinture de 14,50 m de haut sur 115 m de circonférence présentée au public sur la face intérieure d'une rotonde spécialement construite à cet effet au 80, avenue de Suffren[28] - [29] - [30] ;

- M. Focké et fils ainé : Le jury de la section d'instruments de musique vient de décerner une médaille d'or à M. Focké, fabricant de pianos à Paris et beau-frère de M. R. Magnus, le luthier et violoniste si apprécié de nos dilettantes orléanais. Le seul dépôt à Orléans de la maison Focké est la maison veuve Magnus et fils, 33, rue Jeanne-d'Arc.

- En médaille d'argent

- Adelys Bertrand du château de Fourques (Hérault) pour son cru viticole[31] ;

- Monographie de Beaumont-la-Ferrière, Gaston Gauthier[32] ;

- Marie-Félix Hippolyte-Lucas[33] ;

- Charles Giroux[34] ;

- Adrien Thibault.

- En médaille de bronze

- Émile Reynaud pour l'ensemble de ses travaux[35] ;

- Félix Martin[36] ;

- Louis Auguste Roubaud.

Données

- Surface : 96 hectares

- Dépenses : 41,5 millions de francs

- Recettes : 49,5 millions de francs

- Affluence : 32 250 297 visiteurs dont 25 398 609 entrées payantes

- Exposants : au nombre de 61 722 dont 55 % de Français (33 937)

- Pays représentés : 35 nations

- Prix d'entrée :

« Les prix d'entrée sont ainsi fixés :

Un franc par personne aux heures d'entrée ordinaire.

Deux francs par personne aux heures réservées aux études.

Deux francs par personne pour les entrées du soir, pendant la semaine.

Un franc par personne pour les entrées du dimanche soir.

Moyennant ces prix, on se procure des tickets d'entrée vendus dans les bureaux de tabac, de poste, de télégraphe, dans les bureaux des diverses administrations, enfin dans les kiosques spécialement affectés à ce débit et placés aux abords du Champ-de-Mars, du Trocadéro ou de l'esplanade des Invalides.

Il est délivré aux personnes qui en font la demande des cartes d'abonnement. Le prix est fixé à 100 francs par personne. »[37]

Notes et références

- Vlasto, Royaume de Grèce / Album édité par le "Courrier des Expositions", Paris, Courrier des Expositions., , Ernest Vlasto, centralien promotion 1871, est cité comme commissaire de l'exposition de la Grèce.

- Brigitte Schroeder-Gudehus et Anne Rasmussen, Les fastes du progrès : le guide des expositions universelles, 1851-1992, Paris, Flammarion, , 253 p. (ISBN 978-2-08-012617-7)

- Brigitte Schroeder-Gudehus, « Les grandes puissances devant l’Exposition universelle de 1889 », Le Mouvement social, no 149, , p. 15.

- Alfred Picard, Rapport général Tome 1, Paris, Imprimerie Nationale, (lire en ligne), p. 363.

- Les Expositions universelles de Paris de 1855 et 1867 avaient commencé timidement à présenter les colonies.

- Odon Abbal, L'Exposition coloniale de 1889 : La Guyane présentée aux Français, Matoury (Guyane française), Ibis Rouge, , 110 p. (ISBN 978-2-84450-382-4)

- Gabrielle Abbé, « La construction d'un mythe », L'Histoire, , p. 52-59. (lire en ligne)

- « Guerre », sur Worldfairs (consulté le )

- Béatrice Bouvier, « Charles Garnier (1825-1898). Architecte historien de l’habitation humaine », Livraisons d’histoire de l’architecture, no 9, 1er semestre 2005, p. 43-51.

- Notice dans la base Mérimée

- « La Reconstitution de la Bastille », books.fr, 12 juillet 2019.

- « L’Exposition universelle de 1889 à Paris », pariszigzag.fr, consulté le 15 novembre 2021.

- Photographie de Hippolyte Blancard, Paris. Exposition internationale de 1889. Vue générale de l'Histoire de l'Habitation par Charles Garnier, Paris Bibliothèques Patrimoniales.

- « Tout savoir sur la tour Eiffel » [PDF], sur tour-eiffel.fr (consulté le ), p. 2.

- Lynn E. Palermo, « Identity under Construction: Representing the Colonies at the Paris Exposition Universelle of 1889, » dans The Color of Liberty: Histories of Race in France (Durham: Duke University Press, 2003), p. 286.

- Guide bleu du Figaro et du Petit journal, 257, en ligne.

- Palermo, op. cit., p. 289-290.

- Palermo, op. cit., p. 291-292.

- Palermo, op. cit., p. 296.

- gare du Champ-de-Mars

- « Herminie CADOLLE », sur www.janinetissot.fdaf.org (consulté le )

- H. Barbuy, L’Exposition Universelle de 1889 : vision et représentation dans la société industrielle, Université de Sao Polo faculté de philosophie lettres et sciences humaines département d’histoire, 1995, p. 2

- Exposition de 1889 Guide bleu du Figaro et du petit journal, Paris, impr. de Chaix (lire en ligne), p. 8-12, lire en ligne sur Gallica

- Alfred Picard, Rapport général Tome 3, Paris, Imprimerie Nationale, , p. 67-70

- Émile Monod, L’Exposition Universelle de 1889 grand ouvrage illustré historique, encyclopédique, descriptif Tome 2, Paris, E. Dentu Editeur, , 618 p. (lire en ligne), p.96

- Jean-André Rixens - Musées de Midi-Pyrénées.

- « Houlle, une tradition de plus de deux siècles », sur Genièvre de Houlle, (consulté le ).

- Thiago Leitão de Souza, O Panorama : Da representação pictórico-espacial às experiências digitais, Mestrado em Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007-2009.

- Makowiecky, Sandra, O tempo de Victor Meirelles e a Cidade de Florianópolis, In 19&20 - A revista eletrônica de DezenoveVinte, 2008; III (4).

- Coelho, Mário César, Os Panoramas Perdidos de Victor Meirelles: aventuras de um pintor acadêmico nos caminhos da modernidade, Tese de Doutorado. UFSC, 2007, p. 94-120.

- Exposition universelle internationale de 1900, Catalogue général officiel : Groupe VII, Agriculture (suite) classe 36 ; Groupe X, Aliments (suite) classe 60, t. 12, Paris, imp. Lemercier, , 637 p., in-16° (BNF 33385545, présentation en ligne, lire en ligne), p. 120 (no 1473).

- Monographie de Beaumont-la-Ferrière - Gallica - Vue no 1.

- (en) Salon Europe - Casino de Monte-Carlo

- Emmanuel-Charles Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays, Gründ, 1976.

- Émile Reynaud : Le Théâtre optique - emilereynaud.fr

- Charles Marie Félix - E-monumen

- Brigitte Schroeder-Gudehus et Anne Rasmussen, Les fastes du progrès. Le guide des expositions universelles - 1851-1992, Paris, Flammarion, , 253 p. (ISBN 2-08-012617-2), p. 112

Voir aussi

Ouvrages récents

- Coll., 1889. La Tour Eiffel et l’Exposition universelle, Paris, Réunion des Musées Nationaux, , 269 p. (ISBN 978-2711822447).

- Linda Aimone et Carlo Olmo (trad. de l'italien par Philippe Olivier), Les Expositions universelles 1851-1900 [« Le Esposizioni Universali, 1851-1900 »], Paris, Belin, coll. « Histoire et société / Modernités », , 317 p. (ISBN 978-2-7011-1447-7, OCLC 937578253).

- (en) John Allwood, The Great Exhibitions : 150 years, Londres, ECL, (1re éd. 1977), 221 p. (ISBN 978-0-9540261-0-3, OCLC 59509795).

- Philippe Bouin et Christian-Philippe Chanut, Histoire française des foires et des expositions universelles, Paris, Baudouin, , 223 p. (OCLC 640093670, lire en ligne).

- Jean Lorrain et Philippe Martin-Lau, Mes expositions universelles : 1889-1900, Paris, H. Champion, coll. « Textes de littérature moderne et contemporaine » (no 57), , 435 p. (ISBN 978-2-7453-0654-8, OCLC 469499216).

- Pascal Ory, Les Expositions universelles de Paris : Panorama raisonné, avec des aperçus nouveaux et des illustrations des meilleurs auteurs, Paris, Ramsay, coll. « Les Nostalgies », , 157 p. (ISBN 2-85956-314-8).

- Pascal Ory, 1889 : L'Expo universelle, Bruxelles, Complexe, coll. « Mémoire des siècles » (no 210), , 153 p. (ISBN 2-87027-277-4, lire en ligne) [aperçu en ligne].

- Pascal Ory, « Les expositions universelles, de 1851 à 2010: les huit fonctions de la modernité », in Maurice Aymard, Duanmu Mei (dir.), Hugues Tertrais (dir.) et al., Temps croisés I, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, , 237 p. (ISBN 978-2-7351-1666-9, OCLC 1055249304).

Publications anciennes

- Alfred Renouard et Léon Moy, Exposition universelle de 1889 : les institutions ouvrières et sociales du département du Nord, Lille, Impr. Danel, 1889. Accessible en texte intégral sur NordNum.

- Étienne Grosclaude, L'exposition comique. E. Dentu, 1889, 118 p. lire en ligne sur archive.org

- Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris, Larousse, 15 vol., 1863-1890 .

- Paul Rouaix, « À travers l'Exposition », 'in' La Lecture, tome 9, no 52, , p. 424 et p. 534.

Articles connexes

- Exposition internationale

- Expositions universelles de Paris

- Innovation en Europe à la Belle Époque

- Catégorie:Construit pour l’Exposition universelle de 1889

Liens externes

- L'Exposition Universelle de 1889 à Paris - lartnouveau.com

- Site officiel du BIE

- Tous les pavillons de l'Exposition de Paris 1889 - Worldfairs.info

- Publications des Expositions nationales et universelles (par auteur) - Conservatoire numérique des arts et métiers (Cnum)

- Palais, pavillons et galeries : les bâtiments des Expositions universelles en représentation (1798-1900) - Conservatoire numérique des arts et métiers (Cnum)

- L'Universelle Exposition de 1889 illustrée... - Gallica (bibliothèque numérique de la BnF)

- (en) Galerie de photos - Bibliothèque du Congrès

- (en) Galerie de photos - Université Brown

- (es) Galerie de dessins - Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla