Tour Eiffel

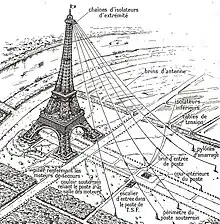

La tour Eiffel [tuʁɛfɛl] est une tour de fer puddlé de 330 m[1] de hauteur (avec antennes) située à Paris, à l’extrémité nord-ouest du parc du Champ-de-Mars en bordure de la Seine dans le 7e arrondissement. Son adresse officielle est 5, avenue Anatole-France.

| Type | |

|---|---|

| Partie de | |

| Architecte | |

| Ingénieur | |

| Matériau | |

| Construction |

1887 - 1889 (5 mois pour les fondations et 21 mois pour le montage de la partie métallique) |

| Ouverture | |

| Commanditaire | |

| Hauteur | |

| Occupant | |

| Propriétaire | |

| Usage |

tour d'observation et de télécommunications, attraction touristique |

| Patrimonialité | |

| Visiteurs par an |

6 207 303 () |

| Site web |

| Pays | |

|---|---|

| Ville | |

| Quartier | |

| Adresse |

| Gare | |

|---|---|

| Autobus |

| Coordonnées |

48° 51′ 30″ N, 2° 17′ 40″ E |

|---|

Construite en deux ans par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'Exposition universelle de Paris de 1889, célébrant le centenaire de la Révolution française, et initialement nommée « tour de 300 mètres », elle est devenue le symbole de la capitale française et un site touristique de premier plan : il s’agit du quatrième site culturel français payant le plus visité en 2016, avec 5,9 millions de visiteurs[2]. Depuis son ouverture au public, elle a accueilli plus de 300 millions de visiteurs[3].

D’une hauteur de 312 mètres[o 1] à l’origine, la tour Eiffel est restée le monument le plus élevé du monde pendant quarante ans. Le second niveau du troisième étage, appelé parfois quatrième étage, situé à 279,11 mètres, est la plus haute plateforme d'observation accessible au public de l'Union européenne et la deuxième plus haute d'Europe, derrière la tour Ostankino à Moscou culminant à 337 mètres. La hauteur de la tour a été plusieurs fois augmentée par l’installation d'un drapeau puis de nombreuses antennes, notamment en 1991, 1994, 2000 et 2022. Utilisée dans le passé pour de nombreuses expériences scientifiques, elle sert aujourd’hui d’émetteur de programmes radiophoniques et télévisés.

Présentation générale

Contestée par certains à l'origine, la tour Eiffel fut d'abord, à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, la vitrine du savoir-faire technique français. Plébiscitée par le public dès sa présentation à l'exposition, elle a accueilli plus de 200 millions de visiteurs depuis son inauguration[o 2]. Sa taille exceptionnelle et sa silhouette immédiatement reconnaissable en ont fait un emblème de Paris.

Imaginée par Maurice Koechlin et Émile Nouguier, respectivement chef du bureau des études et chef du bureau des méthodes d'Eiffel & Cie[4], la tour Eiffel est conçue pour être le « clou de l'Exposition de 1889 se tenant à Paris. ». Elle salue également le centenaire de la Révolution française. Le premier plan est réalisé en juin 1884 et amélioré par Stephen Sauvestre, l’architecte en chef des projets de l'entreprise, qui lui apporte plus d'esthétique.

Le , le ministre du Commerce et de l'Industrie Édouard Lockroy, fervent défenseur du projet, signe un arrêté qui déclare ouvert « un concours en vue de l’Exposition universelle de 1889 »[5]. Gustave Eiffel remporte ce concours et une convention du 8 janvier 1887 fixe les modalités d'exploitation de l'édifice. Construite en deux ans, deux mois et cinq jours, de 1887 à 1889, par 250 ouvriers, elle est inaugurée, à l'occasion d'une fête de fin de chantier organisée par Gustave Eiffel, le 31 mars 1889[o 3]. Sa fréquentation s'érode rapidement ; la tour Eiffel ne connaîtra véritablement un succès massif et constant qu'à partir des années 1960, avec l'essor du tourisme international. Elle accueille maintenant plus de six millions de visiteurs chaque année.

Sa hauteur lui a permis de porter le titre de « plus haute structure du monde » jusqu'à la construction en 1930 du Chrysler Building à New York. Située sur le Champ-de-Mars, près de la Seine, dans le 7e arrondissement de Paris, elle est actuellement exploitée par la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE). Le site, sur lequel travaillent plus de 500 personnes (dont plus de 250 directement employés par la SETE), est ouvert tous les jours de l'année[o 1].

La tour Eiffel est inscrite aux monuments historiques depuis le 24 juin 1964[6] et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991, en compagnie d'autres monuments parisiens.

Données techniques

Voici les principales dimensions de la tour Eiffel.

- Fondations

- Hauteur du sol (au-dessus du niveau de la mer) : 33,50 mètres

- Longueur de l'écart intérieur entre 2 piliers : 74,24 mètres

- Longueur de l'écart extérieur entre 2 piliers : 124,90 mètres

- 1er étage

- Hauteur du plancher au-dessus du sol : 57,63 mètres

- Hauteur du plancher au-dessus du niveau de la mer : 91,13 mètres

- Côté extérieur (au niveau du plancher) : 70,69 mètres

- Superficie (au niveau du plancher) : 4 200 m2

- 2e étage

- Hauteur du plancher au-dessus du sol : 115,73 mètres

- Hauteur du plancher au-dessus du niveau de la mer : 149,23 mètres

- Côté extérieur (au niveau du plancher) : 40,96 mètres

- Superficie (au niveau du plancher) : 1 650 m2

- 3e étage

- Hauteur du plancher au-dessus du sol : 276,13 mètres

- Hauteur du plancher au-dessus du niveau de la mer : 309,63 mètres

- Côté extérieur (au niveau du plancher) : 18,65 mètres

- Superficie (au niveau du plancher) : 350 m2

- « 4e étage » (second niveau du 3e étage)

- Hauteur du plancher au-dessus du sol : 279,11 mètres

- Hauteur du plancher au-dessus du niveau de la mer : 312,61 mètres

- Côté extérieur (au niveau du plancher) : 18,65 mètres

- Superficie (au niveau du plancher) : 350 m2

- Flèche

- Hauteur totale avec antennes (mesure 2022) : 330 mètres

- Hauteur totale avec antennes (mesure 2000) : 324 mètres

- Hauteur totale avec antennes (mesure 1994) : 318,70 mètres

- Hauteur totale avec antennes (mesure 1991) : 317,96 mètres

- Hauteur totale avec drapeau (mesure 1889) : 312,27 mètres

- Hauteur totale sans drapeau (mesure 1889) : 300 mètres

Description de la tour étage par étage

Les informations ci-dessous décrivent les principales données techniques de chaque étage, ainsi que les principales curiosités qui s'offrent au visiteur, une fois sur place[7].

La base

La tour s'inscrit dans un carré de 125 mètres de côté, selon les termes mêmes du concours de 1886. Haute de 330 mètres avec ses 116 antennes, elle est située à 33,5 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Des fondations aux appuis

Les deux piliers situés du côté de l'École militaire reposent sur une couche de béton de 2 mètres, qui elle-même repose sur un lit de gravier, la fosse faisant en tout 7 mètres de profondeur. Les deux piliers côté Seine sont situés en dessous du niveau du fleuve. Les ouvriers travaillèrent dans des caissons métalliques étanches dans lesquels était injecté de l'air comprimé (procédé Triger).

16 massifs de fondation soutiennent 16 arbalétriers inclinés à 54 degrés par rapport au sol[a 1], qui forment les arêtes des quatre piliers. D'énormes boulons d'ancrage de 7,80 mètres de long fixent un sabot en fonte, qui contient un contre-sabot en acier moulé, lequel sert d'appui à l'arbalétrier. Durant les travaux, un vérin hydraulique amovible placé entre le sabot et le contre-sabot permettait de les faire coulisser de quelques centimètres l'un par rapport à l'autre, et éventuellement d'ajuster les cales en fer qui règlent leur espacement. Ce dispositif, ajouté aux boîtes à sable des pylônes provisoires soutenant les parties hautes des arbalétriers durant les travaux, permettait au contremaître de montage d'effectuer les réglages nécessaires, en particulier lors du raccordement des quatre piliers avec les poutres horizontales du premier étage, tout en parant à l'éventualité d'un tassement des maçonneries ou du sol[a 2].

Suivant les calculs des ingénieurs, la pression sur les sommiers en pierre de taille de Château-Landon placés directement sous les sabots est de 18,70 kg/cm2, compte tenu des efforts dus à la fois au poids de la tour et aux vents. La pression exercée sur les fondations de béton sur le sol, composé de sable et de gravier, n'est plus que de 4,9 à 5,3 kg/cm2 suivant les piliers[a 3].

Soubassements

Le Champ de Mars étant orienté du sud-est au nord-ouest, chacun des quatre piliers est orienté en direction d'un point cardinal. Les bases des quatre piliers sont abritées dans des soubassements carrés de 25 mètres de côté et de 4 mètres de hauteur, composés d'une ossature en fer et de pierres factices en béton comprimé. Ils furent réalisés du au [a 4].

De nos jours, les caisses pour l'achat des billets occupent les piliers nord et ouest, les ascenseurs sont accessibles depuis les piliers est et ouest. Les escaliers (ouverts au public jusqu'au deuxième étage, et comprenant au total 1 665 marches jusqu'au sommet) sont accessibles depuis le pilier est. Et enfin, le pilier sud comprend un ascenseur privé, réservé au personnel et aux clients du restaurant gastronomique Le Jules Verne, situé au deuxième étage.

Les arcs

Tendus entre chacun des quatre piliers, les arcs s'élèvent à 39 mètres au-dessus du sol et ont un diamètre de 74 mètres. Bien que très richement décorés sur les croquis initiaux de Harry Bellod, ils le sont beaucoup moins de nos jours. Leur rôle est « purement décoratif »[a 1].

Le premier étage

Situé à 57 mètres au-dessus du sol, d'une superficie de 4 220 mètres carrés environ, il peut supporter la présence simultanée d'environ 2 500 personnes.

Une galerie circulaire fait le tour du premier étage et permet d'embrasser une vue à 360° sur Paris. Cette galerie est ponctuée de plusieurs tables d'orientation et longues-vues permettant d'observer les monuments parisiens. Face à l'extérieur sont inscrits en lettres d'or les noms de soixante-douze personnalités du monde scientifique des XVIIIe et XIXe siècles (Français ayant vécu entre 1789 et 1889).

Ce premier étage abrite le restaurant Madame Brasserie qui s'étend sur deux niveaux. Celui-ci offre d'un côté, une très belle vue panoramique sur Paris, et de l'autre, une vue sur l'intérieur de la tour.

On peut également voir certains vestiges liés à l'histoire de la tour Eiffel, notamment un tronçon de l'escalier en colimaçon qui, à l'origine du monument, montait jusqu'au sommet. Cet escalier a été démonté en 1986, lors des très importants travaux de rénovation de la tour. Il a été ensuite découpé en 22 tronçons dont 21 ont été vendus aux enchères, et achetés pour la plupart par des collectionneurs américains.

Enfin, un observatoire des mouvements du sommet permet de retracer les oscillations de la tour sous l'effet du vent et de la dilatation thermique. Gustave Eiffel avait exigé qu'elle puisse supporter une amplitude de 70 centimètres, ce qui ne fut jamais le cas puisque dans les faits, lors de la canicule de 1976, l'amplitude de l'oscillation a été de 18 cm et de 13 cm lors de la tempête de fin décembre 1999 (vent de 240 km/h). Pierre Affaticati et Simon Pierrat ont d'ailleurs su remédier à ce problème d'amplitude en 1982 en incorporant des matériaux composites à l'armature connexe. Une des particularités de la tour est qu'elle « fuit le Soleil ». En effet la chaleur étant plus importante du côté ensoleillé, le fer se dilate de ce côté et le sommet s'oriente légèrement à l'opposé.

Le deuxième étage

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Situé à 115 mètres au-dessus du sol, d'une superficie de 1 650 mètres carrés environ, il peut supporter la présence simultanée d'environ 1 600 personnes.

C'est de cet étage que la vue est la meilleure, l'altitude étant optimale par rapport aux bâtiments en contrebas (au troisième étage, ils sont moins visibles) et à la perspective générale (nécessairement plus limitée au premier étage).

À travers le plancher, des hublots vitrés ont été installés afin de permettre une vue plongeante sur le sol en contrebas. Des grillages métalliques de protection sont présents afin d'empêcher toute tentative de saut dans le vide, qu'il s'agisse d'un suicide ou d'un exploit sportif.

Le restaurant Le Jules Verne est un restaurant gastronomique d'une capacité de 95 couverts, d'un 16/20 et trois toques au guide Gault et Millau, et référencé parmi les adresses de Relais & Châteaux. Le restaurant a été repris par Frédéric Anton et a rouvert ses portes en après 10 mois de travaux, coordonnés par l'architecte d'intérieur Aline Asmar d'Amman. Un ascenseur « privé » (il sert aussi au personnel d'entretien de la tour), situé dans le pilier sud, mène directement à une plate-forme d'environ 500 m2, à exactement 123 mètres de hauteur.

Le troisième étage

Situé à 276,13 mètres au-dessus du sol, d'une superficie de 350 mètres carrés, il peut supporter la présence simultanée d'environ 400 personnes.

L'accès se fait obligatoirement par un ascenseur (l'escalier est interdit au public à partir du deuxième étage) et donne sur un espace fermé ponctué de tables d'orientation. En montant quelques marches, le visiteur arrive ensuite sur une plate-forme extérieure, parfois dénommée « quatrième étage » culminant à près de 279 m.

On peut apercevoir à cet étage une reconstitution du type « musée de cire » montrant Gustave Eiffel recevant Thomas Edison, qui renforce l'idée selon laquelle Gustave Eiffel aurait utilisé l'endroit comme bureau. La réalité historique est différente : l'endroit a d'abord été occupé par le laboratoire météorologique, puis dès 1903 par Gustave Ferrié pour ses expérimentations de TSF[8].

.jpg.webp) Expérimentations militaires de TSF

Expérimentations militaires de TSF

Tout en haut de la tour, un mât de télédiffusion a été installé en 1957, puis complété en 1959 pour couvrir environ 10 millions de foyers en programmes hertziens. Le 17 janvier 2005, le dispositif a été complété par le premier émetteur TNT français, portant à 116 le nombre d'antennes de télédiffusion et radiodiffusion de l'ensemble. Le , une nouvelle antenne compatible avec le réseau DAB+ est installée par héliportage au sommet de la tour, la faisant ainsi passer de 324 à 330 mètres de hauteur[9].

Historique

Contexte

Dès la première exposition universelle (Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, Londres, 1851), les gouvernants s'aperçoivent que derrière l'enjeu technologique se profile une vitrine politique dont il serait dommage de ne pas profiter. En démontrant son savoir-faire industriel, le pays accueillant l'exposition signifie son avance et sa supériorité sur les autres puissances européennes qui règnent alors sur le monde.

Dans cette optique, la France accueille à plusieurs reprises l'Exposition universelle, comme en 1855, 1867 et 1878. Jules Ferry, président du conseil de 1883 à 1885, décide de relancer l'idée d'une nouvelle exposition universelle en France. Le 8 novembre 1884, il signe un décret instituant officiellement la tenue d'une exposition universelle à Paris, du 5 mai au 31 octobre 1889. L'année choisie n'est pas innocente, puisqu'elle symbolise le centenaire de la Révolution française.

C'est aux États-Unis que naît l'idée d'une tour de 300 mètres : lors de l'exposition universelle de Philadelphie en 1876, les ingénieurs américains Clarke et Reeves imaginent un projet de pylône cylindrique de 9 mètres de diamètre maintenu par des haubans métalliques, ancrés sur une base circulaire de 45 mètres de diamètre, d'une hauteur totale de 1 000 pieds (environ 300 mètres)[10]. Faute de financement[11], ce projet ne voit pas le jour, mais il est décrit en France dans la revue Nature.

À partir d'une idée émise aux États-Unis de « tour-soleil » en fer éclairant Paris, l’ingénieur français Sébillot et l’architecte Jules Bourdais, qui a été à l’origine du Palais du Trocadéro pour l’exposition universelle de 1878, conçoivent un projet de « tour-phare » en granit, haute de 300 mètres. Cette tour, concurrente de celle de Gustave Eiffel, connaît plusieurs versions, mais ne sera jamais construite. Parmi les projets examinés, celui de Clarke et Reeves était le plus réalisable. Il restait à Eiffel à construire la première tour à partir de ces proportions[12].

Élaboration du projet

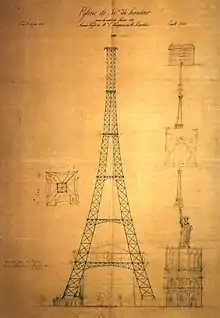

En juin 1884, deux ingénieurs des entreprises Eiffel, Maurice Koechlin et Émile Nouguier, respectivement chef du bureau d’études et chef du bureau des méthodes, se penchent à leur tour sur un projet de tour métallique de 300 mètres. Ils espèrent pouvoir en faire le clou de l’Exposition de 1889.

Le 6 juin, Maurice Koechlin dessine le premier croquis de l’édifice. Le dessin représente un haut pylône de 300 mètres, où les quatre piles incurvées, se rejoignant au sommet, sont reliées par des plates-formes tous les 50 mètres. Gustave Eiffel voit cette esquisse, dit ne pas s’y intéresser, mais concède toutefois à ses concepteurs l’autorisation de poursuivre l’étude.

Stephen Sauvestre, architecte en chef des entreprises Eiffel, est sollicité et redessine complètement le projet pour lui donner une autre envergure : il rajoute de lourds pieds en maçonnerie et consolide la tour jusqu’au premier étage par le truchement d’arcs, réduit le nombre de plates-formes de cinq à deux, surplombe la tour d’une « coiffe » la faisant ressembler à un phare, etc.

Cette nouvelle mouture du projet est à nouveau présentée à Gustave Eiffel qui, cette fois-ci, se montre enthousiasmé. À tel point qu’il dépose, le 18 septembre 1884, en son nom et ceux de Koechlin et Nouguier, un brevet « pour une disposition nouvelle permettant de construire des piles et des pylônes métalliques d’une hauteur pouvant dépasser 300 mètres ». Et bien vite, il rachètera les droits de Koechlin et Nouguier, pour détenir les droits exclusifs sur la future tour, qui, par voie de conséquence, portera son nom.

Gustave Eiffel n'a donc pas conçu le monument, mais s'est appliqué à faire connaître son projet auprès des gouvernants, des décideurs et du grand public, pour pouvoir construire la tour, puis, une fois que cela fut fait, à en faire, aux yeux de tous, plus qu’un simple défi architectural et technique ou encore un objet purement esthétique (ou inesthétique selon certains). Il a aussi financé avec ses propres fonds quelques expériences scientifiques menées directement sur ou depuis la tour Eiffel, qui auront permis de la pérenniser.

En 1885, le projet est présenté à la Société des Ingénieurs Civils, pour un devis initial total de 3 155 000 francs incluant fondations, ascenseurs et leurs moteurs[13].

Pour commencer, il va s’employer à convaincre Édouard Lockroy, le ministre de l’Industrie et du Commerce de l’époque, de lancer un concours ayant pour objet « d’étudier la possibilité d’élever sur le Champ-de-Mars une tour en fer à base carrée de 125 mètres de côté à la base et de 300 mètres de hauteur ». Les modalités de ce concours, qui a lieu en mai 1886, ressemblent beaucoup au projet défendu par Gustave Eiffel, même si ce dernier ne les a pas écrites. Grâce à cette similitude, son projet a de grandes chances d’être retenu pour figurer à l’Exposition universelle qui se tient trois ans plus tard[14]. Encore faut-il convaincre que l’objet n’est pas purement un bâtiment d’agrément et qu’il peut remplir d’autres fonctions. En mettant en avant l’intérêt scientifique qui peut être retiré de sa tour, Eiffel marque des points.

L’issue du concours n’est pourtant pas acquise d’avance à Eiffel. La concurrence est rude avec 107 projets déposés. Gustave Eiffel gagne finalement ce concours, l’autorisant à construire sa tour pour l’Exposition universelle de 1889, juste devant Jules Bourdais qui avait entre-temps, troqué le granit pour le fer.

Deux problèmes se posent alors : le système d’ascenseurs qui ne satisfait pas le jury du concours, obligeant Eiffel à changer de fournisseur, et l’emplacement du monument. Au début, il est envisagé de lui faire enjamber la Seine ou de le coller à l'Ancien Palais du Trocadéro, situé à l'emplacement de l'actuel palais de Chaillot, avant finalement de décider de la placer directement sur le Champ-de-Mars, lieu de l’Exposition, et d’en faire une sorte de porte d’entrée monumentale.

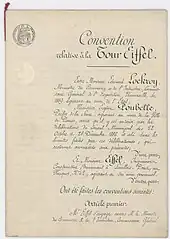

L’emplacement, mais aussi les modalités de construction et d’exploitation font l’objet d’une convention signée le 8 janvier 1887 entre Édouard Lockroy, ministre du Commerce, agissant au nom de l’État français, Eugène Poubelle, préfet de la Seine, agissant ici au nom de la ville de Paris et Gustave Eiffel, agissant en son nom propre[15]. Cet acte officiel précise notamment le coût prévisionnel de la construction, soit 6,5 millions de francs de l’époque, au double du devis initial[16], payés à hauteur de 1,5 million de francs par des subventions (article 7) et pour le reste par une société anonyme ayant pour objet spécifique l’exploitation de la tour Eiffel, créée par Gustave Eiffel et financée par l’ingénieur et un consortium de trois banques. L’écrit précise aussi le prix des entrées qui devra être pratiqué durant l’Exposition universelle (article 7), et que, à chaque étage, une salle spéciale, devra être réservée, pour mener des expériences scientifiques et/ou militaires, restant gratuitement à disposition pour les personnes désignées par le Commissaire général (article 8), etc. Enfin, l’article 11 stipule qu'après l’Exposition, Paris deviendra propriétaire de la tour, mais que M. Eiffel, comme complément du prix des travaux, en conservera la jouissance pendant 20 ans — jusqu'au — délai au bout duquel elle appartiendra à la ville de Paris.

Construction de la tour

Aperçu des différentes étapes de la construction de la tour Eiffel :

clichés de Jules Théophile Féau (1839-1892)

18 juillet 1887 : commencement du montage métallique de la pile no 4.

18 juillet 1887 : commencement du montage métallique de la pile no 4. 7 décembre 1887 : montage de la partie inférieure sur les pylônes en charpente.

7 décembre 1887 : montage de la partie inférieure sur les pylônes en charpente. 20 mars 1888 : montage des poutres horizontales sur l'échafaudage du milieu.

20 mars 1888 : montage des poutres horizontales sur l'échafaudage du milieu. 15 mai 1888 : montage des piliers au-dessus du premier étage.

15 mai 1888 : montage des piliers au-dessus du premier étage. 21 août 1888 : montage de la deuxième plate-forme.

21 août 1888 : montage de la deuxième plate-forme. 26 décembre 1888 : montage de la partie supérieure.

26 décembre 1888 : montage de la partie supérieure. 15 mars 1889 : montage du campanile.

15 mars 1889 : montage du campanile. Fin mars 1889 : vue générale de l'ouvrage achevé.

Fin mars 1889 : vue générale de l'ouvrage achevé.

Chantier

Initialement, Gustave Eiffel (ingénieur passé maître dans l'architecture du fer) avait prévu douze mois de travaux ; en réalité, il faudra en compter le double. La phase de construction qui débute le 28 janvier 1887, s’achèvera finalement en mars 1889, juste avant l’ouverture officielle de l’Exposition universelle.

.jpg.webp)

Sur le chantier, le nombre d’ouvriers ne dépassera jamais 250. C’est que, en fait, une grande partie du travail est fait en amont, dans les usines des entreprises Eiffel à Levallois-Perret. Ainsi, sur les 2 500 000 rivets que compte la tour, seulement 1 050 846 ont été posés sur le chantier, soit 42 % du total. La plupart des éléments sont assemblés dans les ateliers de Levallois-Perret, au sol, par tronçons de cinq mètres, avec des boulons provisoires, et ce n’est qu’après, sur le chantier, qu’ils sont définitivement remplacés par des rivets posés à chaud.

La construction des pièces et leur assemblage ne sont pas le fruit du hasard. Cinquante ingénieurs exécutent pendant deux ans 5 300 dessins d’ensemble ou de détails, et chacune des 18 038 pièces en fer possédait son schéma descriptif.

Sur le chantier, dans un premier temps, les ouvriers s’attaquent à la maçonnerie en réalisant notamment d’énormes socles en béton soutenant les quatre piliers de l’édifice. Cela permet de minimiser la pression au sol de l’ensemble qui n'exerce qu'une très faible poussée de 4,5 kg/cm2 au niveau de ses fondations.

Montage

.jpg.webp)

Le montage de la partie métallique proprement dite commence le 1er juillet 1887. Les hommes chargés de ce montage sont nommés les voltigeurs et sont dirigés par Jean Compagnon. Jusqu’à 30 mètres de hauteur, les pièces sont montées à l’aide de grues pivotantes fixées sur le chemin des ascenseurs. Entre 30 et 45 mètres de hauteur, 12 échafaudages en bois sont construits. Une fois passés les 45 mètres de hauteur, il fallut édifier de nouveaux échafaudages, adaptés aux poutres de 70 tonnes qui furent utilisées pour le premier étage.

Est ensuite venue l’heure de la jonction de ces énormes poutres avec les quatre arêtes, au niveau du premier étage. Cette jonction a été réalisée sans encombre le 7 décembre 1887 et a rendu inutiles les échafaudages temporaires, remplacés dans un premier temps par la première plate-forme (57 mètres), puis, à partir d’août 1888, par la seconde plate-forme (115 mètres).

Grèves

.jpg.webp)

En septembre 1888, alors que le chantier est déjà bien avancé et le deuxième étage construit, les ouvriers se mettent en grève. Ils contestent les horaires de travail (9 heures en hiver et 12 heures l’été), ainsi que leur salaire considéré insuffisant eu égard aux risques pris. Gustave Eiffel argue du fait que le risque n’est pas différent qu’ils travaillent à 200 mètres d’altitude ou à 50, et bien que les ouvriers soient déjà mieux rémunérés que la moyenne de ce qui se pratiquait dans ce secteur à l’époque, il leur concède une augmentation de salaire, tout en refusant de l’indexer sur le facteur « risque variable selon la hauteur » demandé par les ouvriers. Trois mois plus tard, une nouvelle grève éclate mais cette fois-ci, Eiffel tient tête et refuse toute négociation.

Ascenseurs

L’édifice achevé ou presque, il reste à prévoir un moyen pour que le public monte à la troisième plate-forme. Les ascenseurs Backmann initialement prévus dans le projet présenté au concours de mai 1886, ont été rejetés par le jury, Gustave Eiffel fait appel à trois nouveaux fournisseurs : Roux-Combaluzier et Lepape (devenus Schindler), la société américaine Otis et enfin Léon Edoux qui a fait ses études dans la même promotion que Gustave Eiffel.

Fer puddlé de la tour

Le fer puddlé (matériau débarrassé de l'excès de carbone) de la tour Eiffel a été produit dans les forges et aciéries Dupont et Fould de Pompey, en Lorraine[17], à la suite d’un appel d’offres remporté par l’entreprise. Gustave Eiffel l'a choisi notamment en raison de ses propriétés mécaniques[18].

De récurrentes polémiques sur l’origine du fer affirment que celui-ci viendrait en réalité d’Algérie, ce qui a été largement démontré comme faux, preuves à l’appui[19] - [20].

Peintures

Les éléments de structure de la tour Eiffel sont peints avant son montage en rouge Venise puis à son inauguration en 1889, l'édifice est recouvert d'une épaisse couche de brun rouge, « avant de connaître, au fil des années, différentes teintes » - Gustave Eiffel ayant écrit que le bâtiment a été conçu de façon à rendre ses parties accessibles « afin de pouvoir faire en tout temps des visites destinées à reconnaître un commencement de rouille et à y remédier »[21].

Depuis 1968, lors de sa trente-cinquième campagne de peinture, la couleur choisie et qui demeure est le brun[21].

En 1995, la tour est pour la première fois repeinte sans plomb[21].

Depuis 2018, débute une nouvelle campagne de rénovation et peinture devant se terminer en 2024[21]. (Voir infra)

Bilan

.jpg.webp)

En mars 1889, le monument est achevé à temps et aucun accident mortel n'a été déploré parmi les ouvriers (un ouvrier y trouve toutefois la mort un dimanche ; il ne travaillait pas et perd l'équilibre lors d'une démonstration à sa fiancée).

La tour Eiffel a coûté 7 799 401,31 francs[22] soit environ 1,5 million de francs de plus que prévu, et a pris le double du temps à être construit que ce qui était initialement prévu dans la convention de janvier 1887. Cela représente aussi plus du double du devis initial d'Eiffel présenté à la Société des Ingénieurs Civils, en 1885[16].

Tour Eiffel de 1889 à la Première Guerre mondiale

Le 6 mai 1889, l’Exposition universelle ouvre ses portes au public, qui peut grimper sur la Tour de 300 mètres (nom de la tour Eiffel à cette époque) à partir du 15 mai. Alors qu’elle avait été décriée pendant sa construction, elle connaît, pendant l’Exposition, un succès populaire immédiat. Dès la première semaine, alors que les ascenseurs ne sont même pas encore en service, ce sont 28 922 personnes qui grimpent à pied en haut de l’édifice. Finalement, sur les 32 millions d’entrées comptabilisées pour l’Exposition, ce sont environ 2 millions de curieux qui s’y presseront.

Le monument, qui est alors le plus haut du monde (jusqu’en 1930 et l’édification du Chrysler Building à New York), attire aussi quelques personnalités, dont Thomas Edison.

Mais, une fois l’Exposition finie, la curiosité retombe vite et le nombre de visiteurs avec elle. En 1899, seules 149 580 entrées sont comptabilisées. Afin de relancer l’exploitation commerciale de sa tour, Gustave Eiffel baisse le prix des billets d’entrée, sans que l’impact soit significatif. Il faut attendre l’Exposition universelle de 1900 à Paris, pour que remonte le nombre de curieux. À cette occasion, plus d’un million de tickets sont vendus, ce qui est largement supérieur aux dix années précédentes, mais bien inférieur à ce qui aurait pu être permis. En effet, non seulement les entrées sont deux fois moins nombreuses qu’en 1889, mais, en part absolue, la baisse est encore plus forte, compte tenu du fait que les visiteurs de l’Exposition universelle de 1900 sont encore plus nombreux qu’en 1889.

La chute du nombre d’entrées reprend dès 1901, de sorte que l’avenir de la tour n’est pas assuré, passé le 31 décembre 1909, date de la fin de la concession d’origine. Certains avancent même l’idée qu’elle puisse être détruite.

Le 15 juillet 1918, durant la première Guerre mondiale, un obus lancé par la Grosse Bertha explose près du pilier Est de la Tour Eiffel[24].

Expériences scientifiques et radiodiffusion

Conscient du risque de destruction de la tour, Gustave Eiffel imagine, dès l'origine, qu'elle puisse rendre des services à la science. C’est pourquoi, il y multiplie les expériences, qu’il finance en partie, jusqu'à son retrait des affaires en 1893, après le scandale de Panama dans lequel il est impliqué.

Météorologie et aérodynamique

En 1889, il autorise Éleuthère Mascart, premier directeur du Bureau central météorologique de France (ancêtre de Météo-France créé en 1878) à installer une petite station d’observation en haut de la tour Eiffel.

En 1909, une petite soufflerie est construite au pied de la tour. Elle est remplacée en 1912 par une soufflerie beaucoup plus vaste, rue Boileau, dans le 16e arrondissement, où sera conçu le seul avion de Gustave Eiffel, le Breguet Laboratoire Eiffel.

Radio et télévision

En octobre 1898, Eugène Ducretet établit la première liaison téléphonique hertzienne entre la tour Eiffel et le Panthéon, distant de 4 kilomètres.

En 1903, Gustave Eiffel soutient, à ses frais, le projet du capitaine Gustave Ferrié, qui cherche à établir un réseau télégraphique sans fil, sans le financement de l’Armée qui privilégie à cette époque les signaux optiques et les pigeons voyageurs, jugés plus fiables. Alors que la télégraphie sans fil n’en est qu’à ses balbutiements, il accepte l'installation d'une antenne au sommet de sa tour, l'expérience est couronnée de succès.

La tour Eiffel a donc un potentiel scientifique qui mérite d’être exploité : les autorités décident, en 1910, de prolonger la concession et l’exploitation pour soixante-dix années supplémentaires. La tour apparaît d’autant plus utile qu’il s’agit du point le plus élevé de la région parisienne et que son émetteur de TSF aura été stratégique pendant la Première Guerre mondiale. Grâce à la tour Eiffel, plusieurs messages décisifs sont captés dont le « radiogramme de la victoire », permettant de déjouer l’attaque allemande sur la Marne, et ceux conduisant à l'arrestation de Mata Hari.

À partir des années 1920, le réseau de TSF à usage strictement militaire dont fait partie l’émetteur de la tour Eiffel bascule vers un usage civil. À partir de 1921, des programmes radio sont régulièrement diffusés depuis la tour Eiffel et Radio Tour Eiffel est officiellement inaugurée le .

En 1925, la tour Eiffel sert de cadre aux débuts de la télévision en France. La technique s’améliore et des émissions, encore expérimentales, sont proposées entre 1935 et 1939.

À la Libération, l'émetteur Telefunken du Fernsehsender Paris est utilisé pour les premières émissions en 441 lignes. Après son incendie, il est remplacé par un émetteur 819 lignes jusqu'à l'arrêt des émissions en noir et blanc de TF1. La télévision se répand ensuite dans les foyers, d’abord en noir et blanc, puis en couleur.

En 1959, l’installation d’un nouveau mât de télédiffusion fait culminer la tour Eiffel à 320,75 mètres et arrose 10 millions de personnes. Un émetteur pour la télévision numérique terrestre est installé en 2005.

Virage de 1937

La société d'exploitation change et la tour subit quelques transformations à l'occasion de l'Exposition spécialisée de 1937 : les décorations démodées du premier étage sont enlevées et un nouvel éclairage est installé.

La tour depuis la Seconde Guerre mondiale

La tour est réquisitionnée par la Wehrmacht qui y installe également le seul émetteur de télévision fonctionnant en Europe pendant la guerre, le Fernsehsender Paris, pour communiquer avec les troupes. Les émissions, principalement en français, étaient destinées aux militaires allemands blessés se trouvant dans les hôpitaux de la région. Les Allemands placent un faisceau lumineux dans la tour pour guider les avions, dans la nuit. Après avoir échappé à la destruction prévue par Hitler en 1944, elle passe, à la Libération, sous contrôle allié et les Américains y installent un radar.

En 1952, la tour Eiffel se voit aussi dotée d'un phare aéronautique de balisage, remplaçant celui du mont Valérien détruit pendant la guerre. De par sa hauteur et sa position, celui-ci pouvait balayer les quatre points cardinaux sans être interrompu par le relief. Les faisceaux pouvaient porter jusqu'à trois-cents kilomètres.

À partir des années 1960, le tourisme international de masse commence à se développer, et le nombre de visiteurs de la tour augmente pour atteindre progressivement le cap des 6 millions d’entrées annuelles (cap passé pour la première fois en 1998). Une rénovation a lieu dans les années 1980, autour de trois axes :

- l'allègement de la structure de l'édifice ;

- la reconstruction totale des ascenseurs et escaliers ;

- la création de moyens de sécurité adaptés au succès populaire de la tour.

La tour Eiffel, ainsi allégée de 1 340 tonnes superflues, est repeinte et traitée contre la corrosion, les ascenseurs de la troisième plate-forme sont remplacés, le restaurant gastronomique Le Jules-Verne est installé, un dispositif d’éclairage composé de 352 projecteurs au sodium est mis en place. Les noms de savants du premier étage sont remis en valeur par de la dorure comme à l'origine.

En 2002, le cap des 200 millions d’entrées cumulées est dépassé.

Le , s’ouvre une nouvelle période d’exploitation de dix ans, le concessionnaire étant la société d'économie mixte SETE (Société d'exploitation de la tour Eiffel), dont le capital est détenu à 60 % par la ville de Paris.

En , le deuxième étage de la tour Eiffel est équipé de deux éoliennes capables de produire 10 MWh par an. En comparaison, la consommation électrique annuelle de la tour s'élève à 6,7 GWh[25].

Fin 2017, un appel à projets international est lancé par la maire de Paris Anne Hidalgo afin d'embellir les alentours du monument et de supprimer les files d'attente[26]. Depuis fin 2019, des travaux de peinture ont lieu pour la tour, qui arborera une nouvelle couleur plus dorée en prévision des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Les travaux doivent prendre fin au cours de l'année 2022.

Lutte contre le terrorisme

.jpg.webp)

En raison du risque terroriste, la Société d'exploitation de la tour Eiffel fait fermer le parvis de la tour à la libre circulation en juin 2016 et sécurise le périmètre en mettant en place en 2018 sur deux côtés une enceinte en verre pare-balles épaisse de 6,5 cm complétée par des plots anti-voitures-béliers, sur les deux autres un grillage métallique haut de 3,24 m (le centième de la tour Eiffel) qui « reprend la forme et les courbes » de la tour[27] - [28]. Des fouilles ont lieu.

Évocations de la tour

Protestation des artistes contre la tour

Des articles, souvent pamphlétaires, sont publiés tout au long de l'année 1886, avant le début des travaux.

Alors que les fondations de l'édifice n'avaient commencé que quelques jours plus tôt, le 28 janvier 1887 exactement, une lettre de protestation signée par une cinquantaine d'artistes (écrivains, peintres, compositeurs, architectes, etc.) paraissait dans le journal Le Temps le 14 février 1887[o 4]. Signée de grands noms de l'époque (Alexandre Dumas fils, Guy de Maupassant, Émile Zola, Charles Gounod, Leconte de Lisle, Charles Garnier, Sully Prudhomme, etc.) et restée célèbre sous le nom de Protestation des artistes contre la tour de M. Eiffel, elle se montrait très virulente à l'égard de la hauteur de la tour qui viendrait, selon eux, défigurer Paris[o 4] :

« II suffit d’ailleurs, pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer une tour vertigineusement ridicule, dominant Paris, ainsi qu’une noire et gigantesque cheminée d’usine, écrasant de sa masse barbare : Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, la tour Saint-Jacques, le Louvre, le dôme des Invalides, l’Arc de triomphe, tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées, qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. Et pendant vingt ans, nous verrons s’allonger sur la ville entière, frémissante encore du génie de tant de siècles, comme une tache d’encre, l’ombre odieuse de l’odieuse colonne de tôle boulonnée. »

— Collectif d’artistes, « Les artistes contre la tour Eiffel », Le Temps, 14 février 1887.

Un débat houleux mêlant des personnalités de l'époque, des responsables politiques, des journalistes, des ingénieurs suit cette déclaration.

En juillet 1888, François Coppée fustige la tour Eiffel, qu’il traite de « mât de fer aux durs agrès / Inachevé, confus, difforme », de « symbole de force inutile », d’« œuvre monstrueuse et manquée » ou encore de « mât ridicule » (Sur la tour Eiffel, deuxième plateau, Poésies). En mai 1889, par poésie interposée, Raoul Bonnery lui répond : « Tu mis la fleur de ta science/ A m'appeler « Monstre hideux » / Un peu plus de reconnaissance / T'eût convenu peut-être mieux. », ou encore « Quel sang dans tes veines circule / Pour t'écrier avec mépris, / Que je suis un mât ridicule / Sur le navire de Paris. / Un mât ? J'accepte l'épithète, / Mais un mât fier, audacieux, / Qui saura, portant haut la tête, / Parler de progrès jusqu'aux cieux. » (La tour Eiffel à François Coppée, le jour de ses 300 mètres, in Le Franc journal). Au contraire des exemples précédents, Vicente Huidobro, Blaise Cendrars et Louis Aragon lui rendent hommage (respectivement dans Nord-Sud, no 6-7, 1917, La tour en 1910 in Dix-neuf poèmes élastiques, 1913 et La tour parle in La Tour Eiffel de Robert Delaunay). Pierre Bourgeade, dans une nouvelle intitulée La Suicidée, relate, via le témoignage d'un gardien, le suicide d'une inconnue ayant sauté du 3e étage de la tour (in Les Immortelles, Gallimard, 1966).

On a pu lire ailleurs :

- « ce lampadaire véritablement tragique » (Léon Bloy) ;

- « ce squelette de beffroi » (Paul Verlaine) ;

- « ce mât de fer aux durs agrès, inachevé, confus, difforme » (François Coppée) ;

- « cette haute et maigre pyramide d'échelles de fer, squelette disgracieux et géant, dont la base semble faite pour porter un formidable monument de Cyclopes, et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine » (Guy de Maupassant) ;

- « un tuyau d'usine en construction, une carcasse qui attend d'être remplie par des pierres de taille ou des briques, ce grillage infundibuliforme, ce suppositoire criblé de trous » (Joris-Karl Huysmans).

Gustave Eiffel répondit à la protestation des artistes dans un entretien avec Paul Bourde qui fut reproduit dans le même numéro du journal Le Temps, à la suite de la protestation[o 4].

Le ministre Édouard Lockroy remit au directeur des travaux, Adolphe Alphand, une réponse qui pourrait avoir été rédigée par un obscur fonctionnaire nommé Georges Moineaux, qui deviendra célèbre sous le nom de Georges Courteline.

Gustave Eiffel écrivit plus tard :

« Cette page bien française a dû étonner quelque peu les expéditionnaires du ministère ; la correspondance administrative n'est malheureusement d'ordinaire ni si vive, ni si gaie, ni si spirituelle ; sa sévérité s'accommode mal à nos vieilles traditions gauloises. Si M. Lockroy pouvait faire école, l'exercice des fonctions publiques serait moins monotone et certainement mieux apprécié. Le ministre avait su mettre les rieurs de son côté. Son procès était gagné. »

La tour Eiffel a attiré les foules après son inauguration, faisant, petit à petit, taire les réticences . Ainsi, deux ans après avoir signé la « protestation des artistes », Sully Prudhomme prononce un discours favorable à la tour.

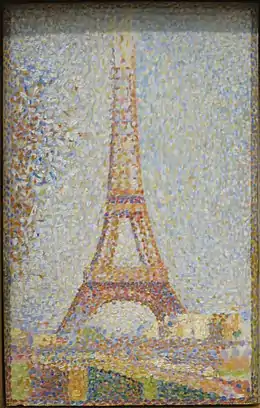

Art pictural

Avant même la fin de la construction, Georges Seurat ou encore Paul-Louis Delance peignent la tour Eiffel. En 1889, le peintre Roux la représente à la Fête de nuit à l’Exposition universelle de 1889 et Jean Béraud la fait apparaître en arrière-plan de son Entrée de l’Exposition de 1889.

Puis plusieurs peintres viendront directement s'en inspirer : le Douanier Rousseau, Paul Signac, Pierre Bonnard, Maurice Utrillo, Marcel Gromaire, Édouard Vuillard, Albert Marquet, Raoul Dufy, Marc Chagall, Roger Lersy, Henri Rivière[o 5], Paolo Intini[29].

Mais le peintre le plus prolifique et inspiré vis-à-vis de la tour Eiffel reste Robert Delaunay, qui en fait le sujet central d'une trentaine de toiles, réalisées entre 1910 et 1925[30].

Paul-Louis Delance (1848-1924). La tour Eiffel vue de la Seine. 1889, musée Carnavalet.

Paul-Louis Delance (1848-1924). La tour Eiffel vue de la Seine. 1889, musée Carnavalet. Henri Rousseau (1844-1910). La tour Eiffel. 1898, musée des Beaux-Arts de Houston.

Henri Rousseau (1844-1910). La tour Eiffel. 1898, musée des Beaux-Arts de Houston.

Littérature

Au moment de son édification et au tout début de son exploitation, le monument a avant toute chose fait l’objet d’analyses critiques personnelles, le plus souvent publiées dans des journaux de l’époque et le plus souvent négatives, les artistes abordant les thèmes récurrents du défi technique, industriel et commercial que la tour représentait à l’époque, de son influence sur le rayonnement de la France à l’étranger, l’aspect esthétique ou au contraire inesthétique de la tour ou encore de son intérêt scientifique potentiel ou au contraire de son inutilité.

Par la suite, devant le succès populaire qu’elle a remporté auprès du grand public, un grand nombre d’écrivains ont revu leurs considérations, balayant leurs dernières réserves.

Roland Barthes décrit ce sentiment d'attrait/répulsion des artistes vis-à-vis de la tour Eiffel :

« Regard, objet, symbole, la tour est tout ce que l’homme met en elle, et ce tout est infini. Spectacle regardé et regardant, édifice inutile et irremplaçable, monde familier et symbole héroïque, témoin d’un siècle et monument toujours neuf, objet inimitable et sans cesse reproduit, elle est le signe pur, ouvert à tous les temps, à toutes les images et à tous les sens, la métaphore sans frein ; à travers la tour, les hommes exercent cette grande fonction de l’imaginaire, qui est leur liberté ; puisque aucune histoire, si sombre soit-elle, n’a jamais pu la leur enlever. »

— Roland Barthes, La Tour Eiffel, Delpire Éditeur, 1964.

Léon-Paul Fargue revient sur l’analyse critique de ses pairs, sur la tour à ses débuts (Le Piéton de Paris, 1932-1939), de même que Pierre Mac Orlan, qui tout en rappelant qu’au départ, pour les artistes, « vitupérer contre la tour […] était un brevet de sensibilité littéraire et artistique », souligne l’intérêt scientifique et militaire qui a ensuite été reconnu à la tour (La Tour, Javel et les Bélandres, Villes, in Œuvres complètes), enfin dernièrement, Pascal Lainé aborde l’histoire de la conception, de la construction et des premières années d’exploitation de la tour à travers une narration romancée (Le Mystère de la tour Eiffel, 2005). En cela, il se rapproche de Dino Buzzati, qui dans Le K., mettait en scène un ouvrier fictif qui aurait travaillé sur le chantier de la tour en 1887-1889. Néanmoins, Buzzati procède différemment de Lainé, son texte étant une nouvelle, pas un roman, et le ton utilisé étant fantastique et non réaliste comme pour Pascal Lainé.

En poésie, Guillaume Apollinaire en a fait un calligramme souvenir de guerre, dans 2e canonnier conducteur du recueil Calligrammes (1918), et l'évoque dans un vers de Zone en 1913, vers que René Étiemble considère, dans Essais de littérature (vraiment) générale, comme un exemple d’haïku occidental (« Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin »).

Le monument du Champ-de-Mars a également été traité sous des formes particulières : journal (Jules de Goncourt et Edmond de Goncourt, Journal, tome VIII, 6 mai et 2 juillet 1889), récit de voyage (Guy de Maupassant, La Vie errante, 1890), où l’écrivain dit son dégoût de la tour Eiffel (dès les premières lignes, le ton est donné : « J’ai quitté Paris et même la France, parce que la tour Eiffel finissait par m’ennuyer trop »), étude sémiologique (Roland Barthes, La Tour Eiffel, 1964), mais aussi préface de livres, discours à une conférence, article dans une revue, etc.

La tour est également largement évoquée dans le roman d'Umberto Eco Le Pendule de Foucault, publié en 1988 ; le chapitre 116 lui est presque entièrement consacré.

Cinéma et télévision

Dès que l'ingénierie cinématographique commença à se développer, la tour Eiffel fut filmée par les cinéastes les plus illustres. Ainsi, dès 1897, soit seulement 8 ans après son inauguration, Louis Lumière filme le premier l'édifice dans Panorama pendant l'ascension de la tour Eiffel pour le diffuser au public dans sa salle de projection parisienne. Un autre pionnier du cinéma, Georges Méliès, la montrera dans Images de l'exposition 1900.

La tour Eiffel trouve sa première consécration dans une œuvre de fiction avec les premiers Fantômas de Louis Feuillade, soit 5 films d'action réalisés durant les années 1913 et 1914 (Fantômas, Juve contre Fantômas, Le mort qui tue, Fantômas contre Fantômas et Le Faux Magistrat). René Navarre qui joue Fantômas est alors le maître de la tour Eiffel.

%252C_Ren%C3%A9_Clair.jpg.webp)

En 1923, avec Paris qui dort, René Clair réalise la première fiction ayant la tour Eiffel pour personnage principal. Dans ce court film (35 minutes), un scientifique plonge Paris dans le sommeil. Une poignée d'hommes et de femmes qui se réfugient dans les hauteurs de la tour Eiffel échappent au sort réservé aux autres habitants de la capitale. La tour Eiffel devient alors un lieu magique qui offre sa protection à ces heureux individus. Le réalisateur français récidivera en 1928, avec La Tour, mais cette fois-ci sous forme de documentaire. Pendant les 14 minutes que dure cette œuvre, il explore toutes les possibilités de la caméra et montre le monument sous toutes ses coutures. Par là même, il signe une sorte de déclaration d'amour à cet édifice qui l'inspire tant.

En 1930, avec La Fin du monde, Abel Gance pousse encore les recherches pour mettre en valeur l'esthétisme des structures de la tour.

En 1939, le réalisateur Ernst Lubitsch connaît un des plus grands succès de sa carrière avec le film Ninotchka. La camarade russe Ninotchka, jouée par Greta Garbo, arrive en mission à Paris. En chemin vers la tour Eiffel, elle rencontre un Français (Melvyn Douglas) avec lequel elle vivra une aventure sentimentale qui prendra de plus en plus d'ampleur à chaque étage franchi de la tour. La plupart des vues de la tour Eiffel sont réalisées en studio et non sur place. La célèbre scène du cocktail associera à jamais l'image du champagne à celle de la tour Eiffel et comme l'explique le scénariste du film, Billy Wilder, à la suite de ce film, Hollywood aura tendance à adopter l'enchaînement d'une bouteille de champagne à la tour Eiffel pour chaque scène se déroulant à Paris.

Mais avant toute chose, la tour Eiffel deviendra au fil du temps, le symbole visuel de Paris et de la France.

Ainsi, dès 1942, le célèbre film de Michael Curtiz, Casablanca met furtivement en scène la tour Eiffel pendant l'histoire romantique se passant à Paris entre Rick Blaine (Humphrey Bogart) et Ilsa Lund Laszlo (Ingrid Bergman). Le cinéma américain sera également très friand d'apparitions de la tour, notamment pour l'effet pratique et symbolique. Elle permet en effet de signifier en un seul plan ou une seule séquence, même courte, que l'action se situe en France ou à Paris. Ainsi, dès 1953, Byron Haskin la montre détruite dans son adaptation de La Guerre des mondes. Ce genre d'images (la tour Eiffel détruite) sera par la suite souvent utilisée dans des films américains pour signifier un danger planétaire immédiat et grave, comme en 1996 dans Independence Day et Mars Attacks! ou encore Armageddon en 1998.

Les apparitions cinématographiques de ce symbole de Paris sont impossibles à comptabiliser, mais l'expert en cinéma Luc Lagier a réalisé un catalogue vidéo des apparitions les plus marquantes de la dame de fer au septième art pour l'émission Blow-Up sur Arte[31].

Autres formes artistiques

.JPG.webp)

Recenser de manière exhaustive les évocations de la tour dans l'art ou la culture serait impossible. La construction de la tour a accompagné le développement de certaines formes d'art, comme la photographie ou la bande dessinée. La publicité et l'industrie des loisirs ont également largement utilisé la tour, de la silhouette aux détails structurels, afin d'évoquer l'art de vivre français.

Enfin, si les formes d'expression plus traditionnelles, comme le théâtre et à l'opéra, se sont librement emparées de la tour, son utilisation y est restée plus confidentielle que d'autres, plus modernes, comme les jeux vidéo ou la télévision.

Données chiffrées

Tour de très grande hauteur

À son inauguration, la tour Eiffel est la structure la plus haute au monde avec ses 300 mètres. Elle dépasse de 130 mètres la précédente plus haute structure au monde, l'obélisque de Washington, et conserve sa première place pendant environ 40 ans (la grande pyramide de Gizeh a détenu ce record pendant environ 4 000 ans), jusqu'en 1930, où elle est dépassée par le Chrysler Building, avec 319 mètres.

La pierre ne permet pas de dépasser une certaine hauteur. L'obélisque de Washington en est la preuve. Il était prévu à l'origine que le monument, fait de marbre, de grès et de granit, atteigne 180 mètres de hauteur. Achevé le 6 décembre 1884, et officiellement ouvert au public le 9 octobre 1888, il mesure 169 mètres, soit 10 de moins que prévu. C'est alors la plus haute structure du monde.

La technique du fer permet ensuite de dépasser cette limite. Que ce soit en Angleterre, en France ou aux États-Unis, les projets vont se multiplier pour atteindre l'objectif de 300 mètres. En 1833, Richard Trevithick, expert britannique des machines à vapeur, propose un projet de colonne en fonte ajourée, haute de 1 000 pieds (≈ 300 mètres).

En France, dans les années 1880, le principal concurrent de Gustave Eiffel est Jules Bourdais, qui a imaginé et construit, avec Gabriel Davioud, le palais du Trocadéro, dans le cadre de l'exposition universelle de 1878. Bourdais imagine d'abord une tour de 300 mètres en granit, mais le projet ne prenant pas assez en compte le problème de la résistance des matériaux, ce matériau sera finalement remplacé par le fer en 1886, lors du concours qui l'oppose à Gustave Eiffel pour construire une tour de 300 mètres pour l'Exposition universelle de 1889. Si Jules Bourdais est resté connu comme un concurrent sérieux d'Eiffel, c'est qu'il a su promouvoir, comme son adversaire, son projet de tour auprès des hommes politiques, des médias et du grand public. 107 projets sont déposés lors de ce concours. Même s'ils ne semblent pas tous réalistes, cela prouve que Gustave Eiffel est loin d'être le seul ingénieur à avoir planché sur ce projet de très haute tour.

Place de la tour Eiffel parmi les plus hauts bâtiments de 1889

En 1889, avant que la tour Eiffel ne soit officiellement achevée, seules trois structures dépassaient 150 mètres, soit la moitié de sa hauteur : la cathédrale de Rouen (150 mètres), la cathédrale de Cologne (157 mètres) et l'obélisque de Washington (169 mètres). Avec ses 300 mètres, la tour Eiffel dépasse donc largement tous les autres grands bâtiments du monde existants à l'époque[32].

Fréquentation de la tour Eiffel

Après le succès populaire pendant l’Exposition universelle de Paris de 1889 et le demi-succès de l’Exposition universelle de 1900, le nombre de visiteurs ne décollera qu’une fois la Seconde Guerre mondiale terminée.

Ainsi, entre 1901 et 1914, entre 120 000 et 260 000 personnes en font l’ascension chaque année. De 1915 à 1918 inclus, elle est fermée du fait de la Première Guerre mondiale. Puis, de 1919 à 1939, la tour Eiffel attire en moyenne 480 000 visiteurs par an avec des pics à 800 000 entrées pendant l’Exposition coloniale de 1931 et l’Exposition spécialisée de 1937. Entre 1940 et 1945 inclus, elle est de nouveau fermée pour cause de Seconde Guerre mondiale.

Une fois cette période passée, le nombre de visiteurs annuels ne cessera d’augmenter : 1 300 000 en moyenne de 1946 à 1962 et ce n’est véritablement qu’à partir de 1963 que les entrées se développent, notamment grâce à l’essor du tourisme international. En effet, en 1963, la tour Eiffel repasse pour la première fois le cap des 2 millions de visiteurs, soit le même que pour son année inaugurale soixante-quatorze ans plus tôt, à la différence majeure que cette fois-ci, ce cap symbolique de 2 millions d’entrées sera amélioré chaque année. En 1972 le cap des 3 millions d’entrées est dépassé, en 1984 c’est celui des 4 millions, en 1989 celui des 5 millions, et enfin en 1998 celui des 6 millions.

À l’heure actuelle, ce sont donc plus de 300 millions de visiteurs qui ont foulé de leurs pieds la tour Eiffel (palier atteint le )[3].

D'après l'Observatoire régional du tourisme d'Île-de-France, la tour Eiffel est le cinquième monument le plus visité d'Île-de-France en 2004 avec 6 229 993 visiteurs, derrière Notre-Dame de Paris (12 800 000 visiteurs), Disneyland Paris (12 400 000), la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (8 millions) et le musée du Louvre (6 600 398)[33].

Exploitation commerciale

Différents exploitants

| Résultats de la SETE (en millions d'euros)[34]. | |||

|---|---|---|---|

| Poste | 2019 | 2020 | 2021 |

| Chiffre d'affaires | 99,2 | 25,3 | 33,4 |

| Résultat avant impôt | 5,7 | −47,6 | −34,4 |

| Dotations aux amortissements et provisions | 2,9 | 4,4 | 9,4 |

| Résultat net | 1,8 | −52 | −47,8 |

Propriété de l'État français pendant l'Exposition universelle de 1889, la tour Eiffel est ensuite devenue propriété de la ville de Paris (Article 11 de la convention du 8 janvier 1887). Selon ce même article, Gustave Eiffel devient (en son nom propre) l'exploitant de la tour Eiffel. Il possède la jouissance commerciale de la tour pour une durée de vingt ans, du 1er janvier 1890 au 31 décembre 1909, après quoi, l'édifice est susceptible d'être détruit. Devant l'intérêt scientifique reconnu au monument, Gustave Eiffel obtient une prolongation de son autorisation d'exploiter commercialement la tour Eiffel, à partir du 1er janvier 1910 et pour une période de 70 ans supplémentaires.

La gestion du monument a ensuite été confiée, de 1980 à 2005, à la Société nouvelle d'exploitation de la tour Eiffel (SNTE), société d'économie mixte détenue à 30 % par Paris et à 70 % par la SAGI (Société anonyme de gestion immobilière), elle-même détenue à hauteur de 60 % par Perexia, une filiale du Crédit foncier de France (Groupe Caisse d'épargne) et à 40 % par Paris.

Le , le conseil de Paris décide la création d'une nouvelle société d'économie mixte, la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE), détenue à hauteur de 60 % par Paris et à 40 % par des partenaires privés (BTP Eiffage, Unibail, LVMH, Dexia Crédit local et EDF), pour prendre le relais de la SNTE dans la gestion du monument dans le cadre d'une délégation de service public[35]. Cette société doit être l'exploitant de la tour du au .

La SETE emploie 362 personnes au [34].

Revenus de l'exploitation

La tour Eiffel a coûté 7,8 millions de francs-or. L'État français a versé 1,5 million de francs-or sous forme de subventions et une société anonyme a été spécialement créée à l'occasion de l'édification de la tour, avec un capital de 5,1 millions de francs-or. Cette société était détenue pour partie par Gustave Eiffel lui-même et pour partie par un consortium de trois banques. Les bénéfices obtenus à l'issue de l'Exposition universelle de 1889 ont permis de rembourser intégralement le capital aux actionnaires.

Selon une étude conduite par la Chambre de commerce italienne de Monza et Brianza en 2012, qui a évalué les monuments d'Europe les plus célèbres, la tour Eiffel aurait une image de marque d'une valeur virtuelle de 434 milliards d'euros, loin devant le Colisée de Rome (91 milliards d'euros) et la Sagrada Família de Barcelone (90 milliards d'euros)[36] - [37]. Selon l'étude historico-immobilière "Que vaut Paris ?" publiée en 2013, la Tour Eiffel vaudrait 2,8 milliards d'euros comparés à 7,5 milliards pour Le Louvre et 525 milliards pour l'ensemble des logements parisiens[38].

Textes officiels

Les textes désignant les exploitants de la tour Eiffel sont les suivants :

- Convention du 8 janvier 1887, entre Gustave Eiffel, Édouard Lockroy et Eugène Poubelle, autorisant l'exploitation de la tour par Gustave Eiffel, en son nom propre, du jour d'ouverture au public lors de l'Exposition universelle de 1889 jusqu'au 31 décembre 1909 ;

- prolongation de l'autorisation de gestion et d'exploitation de la tour Eiffel donnée à Gustave Eiffel pour une période de 70 ans, à compter du 1er janvier 1910 ;

- délibération du Conseil de Paris du 17 février 1981, « portant sur la concession de la tour Eiffel », accordée à la SNTE pour une période de vingt-cinq ans, allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2005 ;

- délibération du Conseil de Paris du 13 décembre 2005 ;

- attribution de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de la tour Eiffel, accordée à la SETE pour une durée de dix ans, à partir du 1er janvier 2006.

Droits d'auteur

Dès 1889, la tour Eiffel fait l'objet de très nombreuses reproductions, on la retrouve par exemple sur des bouteilles, des bougies, des chromos, des pieds de lampe, etc.

Gustave Eiffel envisage alors d'exploiter commercialement l'image de sa tour. Jules Jaluzot, directeur du Printemps, lui propose même de lui racheter les droits exclusifs de reproduction pour fabriquer des copies en série et les vendre dans son magasin. Mais l'initiative provoque un tollé de nombreux artisans et Gustave Eiffel renonce à son idée initiale en abandonnant ses droits d'auteur dans le domaine public.

Ainsi, Gustave Eiffel s'est privé d'une source de revenus importante. L'exploitation commerciale de l'image sur les cartes postales représentant la tour Eiffel aurait pu lui rapporter beaucoup d'argent. Avec plus de 5 milliards d'unités, en cumulé depuis 1889, les cartes postales représentant le monument sont les plus vendues au monde[39]. Mais Gustave Eiffel a une importante fortune personnelle et la seule exploitation commerciale des entrées lui rapporte suffisamment.

La Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE) revendique des droits sur la publication de la tour illuminée, sans que cela soit confirmé par un jugement[40], en s'appuyant sur une décision de la Cour de cassation du 3 mars 1992 relative à des illuminations mises en place en 1989, pour le centenaire de la tour. Selon la Cour, le spectacle son-et-lumière La Mode en images, et notamment « la composition de jeux de lumière destinés à révéler et à souligner les lignes et les formes du monument constituait une « création visuelle » originale, et, partant, une œuvre de l'esprit[41]. »

Entretien

Au début des années 1980, Jacques Chirac, alors maire de Paris, lance d'importants travaux de rénovation, accompagnés d'un traitement anticorrosion et d'une campagne de peinture sur l'ensemble de la tour[21].

De 2008 à 2014, l’ascenseur du pilier ouest est rénové pour un coût global estimé à 36 millions d'euros[42].

La 19e campagne de peinture de la tour a lieu de 2009 à 2010[43].

En 2010, un modèle numérique de la tour a été réalisé par le Centre technique des industries mécaniques en collaboration avec DEKRA, pour la Société d'exploitation de la tour Eiffel. Grâce à ce modèle, il est possible de simuler le comportement de la structure en fonction des efforts appliqués (vent, gel, neige, poids des visiteurs), ou d'anticiper les conséquences des modifications et de mieux planifier l'entretien[44].

En 2012 et 2013, le premier étage de la tour est rénové par l'agence Moatti-Rivière. À cette occasion, le bord intérieur de l'étage sera prolongé par des dalles transparentes bordées par un garde-corps vitré, afin de donner une vue sur le sol[45]. Cette opération, financée en totalité par la Société d'exploitation de la tour Eiffel, a pour but d'augmenter la fréquentation du 1er étage, les visiteurs ayant tendance à préférer les autres étages[45]. La salle de réception et de conférence Gustave-Eiffel sera détruite puis reconstruite, afin de la moderniser et d'améliorer la vue depuis l'intérieur[45]. Le pavillon Ferrié sera également détruit puis reconstruit[45].

En 2018, dans le cadre de sa vingtième campagne de peinture, la tour Eiffel fait l'objet d'un « lifting » qui s'avère difficile par la présence de plomb - agent anticorrosion de l'époque jusqu'en 1995 - dans les peintures et de rouille, apparue à l'occasion du décapage dans l'enceinte du monument[46] - [21].

En vue des Jeux Olympiques de 2024, la tour Eiffel bénéficie d'autres rénovations lancées en 2018, d'un montant de 60 millions d'euros, que le magazine Marianne désigne comme des travaux « cache-misère »[21]. En effet, différents rapports d'audit établis les dernières années dénoncent une « structure métallique vieillissante » (société Dekra), des « phénomènes de craquelage et d'enrouillement » ne permettant pas de « prévoir une nouvelle application de couche de peinture » (société Expiris) et il est recensé en outre « 884 défauts » dont un grand nombre concernent une « modification de la structure qui met en cause sa durabilité » (société SLH Ingénierie)[21].

Repeinte en moyenne tous les sept ans, la tour Eiffel devrait connaître ses prochains travaux en 2030.

Informations diverses

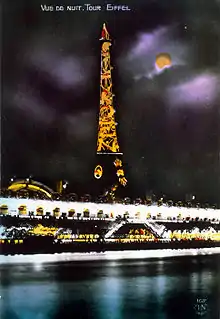

Illuminations de la tour

.jpg.webp)

La tour Eiffel est régulièrement animée par des jeux de lumière[o 6]. Dès 1888, avant même son achèvement, des feux d’artifice étaient tirés depuis le deuxième étage, et encore maintenant, il est le lieu de rendez-vous des Parisiens à chaque fête nationale française.

En 1889, et dans un premier temps, les éclairages de la tour se font à l'aide de 10 000 becs de gaz, mais dès l’Exposition universelle de 1900, qui se tient à Paris, ils se font à l’électricité.

En 1925, André Citroën fait installer par Fernand Jacopozzi une énorme publicité lumineuse pour sa marque, s’étendant en hauteur. Les illuminations par 250 000 ampoules en six couleurs figurent neuf tableaux, le dernier étant le nom « Citroën » avec un lettrage stylisé version Art déco. Elle reste en place jusqu'en 1933 bien que la commune ait multiplié par six sa taxe en 1926.

En 1937, pour l’Exposition internationale des arts appliqués, André Granet conçoit un nouvel éclairage mettant en valeur la structure en dentelle de la tour.

Pour le passage à l'an 2000, la tour a été équipée d'un faisceau lumineux tournant à la manière d’un phare rappelant ainsi le projet initial de Gustave Eiffel. En outre, sur toute la hauteur de la tour, un système de 20 000 flashes est venu compléter l'éclairage habituel. Ces 20 000 ampoules à baïonnettes crépitaient tous les jours pendant dix minutes à midi, et de la tombée de la nuit à une heure du matin, en plus de l’éclairage doré habituel, elles s’illuminaient pendant cinq minutes à chaque nouveau passage d’heure. Enfin, à une heure du matin, pour clore le spectacle, les ampoules brillaient pendant dix minutes, mais cette fois-ci seules, c’est-à-dire sans l’éclairage habituel de la tour.

Certaines illuminations célèbrent des événements d'une portée plus internationale. Par exemple, de nouvelles illuminations apparaissent le 22 janvier 2004 pour célébrer le nouvel an chinois à Paris. De juillet à décembre 2008, à l'occasion de la présidence française du conseil de l'Union européenne, la tour Eiffel fut éclairée en bleu et, entre le premier et le second étage, 12 lumières en forme d'étoiles furent installées pour évoquer le drapeau européen. Elle est illuminée en vert le à l'occasion de l'ouverture à Paris de la COP21.

Depuis peu, les illuminations s'accordent avec l'actualité : dans la nuit du 14 au , les éclairages de la tour s'éteignent, en signe de deuil, après les attentats survenus la veille[47]. Puis, du 16 au 18 novembre, la face nord-ouest de la tour est éclairée des couleurs tricolores[48]. Ces illuminations sont, par la suite, prolongées jusqu'au 25 novembre[49]. Elle est également illuminée aux couleurs du drapeau belge le 22 mars 2016, après que des attentats ont frappé le pays.

Le soir du , la tour Eiffel est éteinte après la mort de l'ancien président de la République Jacques Chirac[50].

La tour pendant l'exposition universelle de 1900.

La tour pendant l'exposition universelle de 1900.

La tour illuminée par le feu d'artifice du 14 juillet 2005

La tour illuminée par le feu d'artifice du 14 juillet 2005.jpg.webp)

.jpg.webp) La tour Eiffel aux couleurs nationales en hommage aux attentats de Paris du 13 novembre 2015.

La tour Eiffel aux couleurs nationales en hommage aux attentats de Paris du 13 novembre 2015. La tour Eiffel aux couleurs nationales belges en hommage aux attentats de Bruxelles du 22 mars 2016.

La tour Eiffel aux couleurs nationales belges en hommage aux attentats de Bruxelles du 22 mars 2016.

Concerts sur ou à côté de la tour

La tour a servi de podium à quelques artistes : le , pour le lancement du film Le Jour le plus long, Édith Piaf chante depuis le premier étage de la tour Eiffel[o 2] devant 25 000 Parisiens. En 1966, pour le lancement de la campagne mondiale contre la faim, Charles Aznavour et Georges Brassens y chantent.

Pour les événements plus spectaculaires, le monument ne peut pas accueillir les artistes : la tour ne sert que d'arrière-plan aux spectacles qui se déroulent sur le Champ de Mars . Le , Jean-Michel Jarre donne ainsi un concert au pied de la tour Eiffel pour célébrer les 50 ans de l'UNESCO, devant plus d'un million de spectateurs[51]. Le , Johnny Hallyday y donne un concert et un spectacle pyrotechnique, devant 600 000 personnes, dont il tirera un disque : 100 % Johnny - Live à la tour Eiffel.

Répliques

Parmi les nombreuses répliques de la tour Eiffel, on peut citer :

- À Lyon (France), sur la colline de Fourvière, se trouve la tour antenne-radio de Lyon, qui rappelle le troisième étage de la tour Eiffel par sa construction en treillis métallique de la même époque, mais n'a aucun lien avec Gustave Eiffel.

- À Prague (République tchèque), la tour de Petřín, d'une hauteur de 60 m, s'inspire de la tour Eiffel.

- À Las Vegas (États-Unis), une réplique de 165 m de hauteur a été construite dans le cadre du complexe hôtelier Paris Las Vegas.

- À Tokyo (Japon), la tour de Tokyo (東京タワー, Tōkyō tawā, de l'anglais Tokyo Tower) est une tour orange et blanche située dans l'arrondissement de Minato. Son concept est fondé sur celui de la tour Eiffel de Paris. Elle a été réalisée par l'architecte Tachū Naitō.

- À Hangzhou (Chine) se trouve une réplique de la Tour Eiffel haute de 108 m.

- En novembre 1889, le projet de « La grande tour de Londres » de 1200 pieds fait l'objet d'un concours[52] jugé en 1890, dont aucune des 68 propositions n'est retenue[53].

Ventes de tronçons d'escalier

L'escalier hélicoïdal de 1889 reliant à l'origine le deuxième au troisième étage a été démonté en 1983 et découpé en 24 morceaux dont 20 ont été vendus aux enchères[54]. Certains de ces morceaux sont occasionnellement remis aux enchères comme en 2016, quand François Tajan a adjugé le tronçon numéro 13, d'une hauteur de 2,60 mètres et comptant 14 marches, pour la somme de 523 800 euros[55].

Plate-forme d'observation

Le second niveau du troisième étage, appelé parfois quatrième étage, situé à 279,11 m, est la plus haute plate-forme d'observation accessible au public de l'Union européenne et la plus haute d'Europe, tant que celle de la Tour Ostankino à Moscou culminant à 360 m demeurera fermée au public, à la suite de l'incendie survenu en l'an 2000, l'observatoire du Shard de Londres se situant à 245 m et celui de la Fernsehturm de Berlin à 204 m.

Cheminée

.jpg.webp)

Au sud-ouest du pilier ouest de la tour Eiffel, se trouve une cheminée en briques rouges, parmi des arbustes au sommet d'une fontaine et de grottes artificielles au bord d'un petit étang. Elle date de l'époque de la création de la tour en 1887. Elle servait à alimenter en énergie le chantier du pilier sud durant sa construction.

Victor Lustig : « l'homme qui vendit la tour Eiffel »

En 1925, l'escroc Victor Lustig vend la tour Eiffel pour pièces détachées et récupération, à un ferrailleur[56] - [57]. Ayant lu dans la presse que celle-ci pourrait être bientôt démolie, il fabrique de faux documents à en-tête du ministère des Postes et Télégraphes, organisme alors responsable de la tour, et invite les cinq plus importantes compagnies récupératrices de métaux ferreux à l'hôtel de Crillon, place de la Concorde à Paris. Seuls sont censés être dans la confidence le président de la République, le ministre, le sous-ministre et son chef de cabinet. Se présentant comme étant ces deux derniers, Victor Lustig et son complice Dan Collins conduisent leurs invités en limousine à la tour Eiffel et la leur font visiter, puis annoncent au ferrailleur le plus crédule qu'il a remporté le marché. Celui-ci ayant payé par chèque une avance représentant le quart de la soumission, augmenté d'un pot-de-vin, les deux escrocs encaissent le chèque et s'enfuient en Autriche. Revenus à Paris retenter leur chance avec de nouveaux ferrailleurs, ils sont surveillés par la police et s'échappent en bateau à New York.

Cet exploit a été repris dans le livre (The Man Who Sold the Eiffel Tower) de James F. Johnson et Floyd Miller, paru en 1961 chez Doubleday[58], dont la traduction française (L'Homme qui vendit la tour Eiffel) a été publiée en 1963 par Calmann-Lévy[59]. En 1964, Claude Chabrol réalise un court-métrage inspiré de cette histoire, L'Homme qui vendit la tour Eiffel, dans le film à sketches Les Plus Belles Escroqueries du monde.

Exploits sportifs

Comme les artistes, les sportifs ont utilisé la tour à la fois pour la publicité qu'elle permet, que pour le défi que peut représenter sa hauteur. Pour beaucoup, il s'agit d'un exploit réalisé sans l'accord préalable de la société exploitant la tour, comme les sauts à l'élastique d'A. J. Hackett et Thierry Devaux, ou Taïg Khris qui établit le record du monde de saut dans le vide en roller en s'élançant d'une plate-forme située au niveau du premier étage de la tour Eiffel. D'autres sont moins risqués mais ont marqué par leur originalité, comme Sylvain Dornon qui monte sur des échasses les marches qui mènent au premier étage.

Des manifestations sportives ont aussi marqué l'histoire de la tour. Le 26 novembre 1905, le quotidien Les Sports organise le « championnat de l'escalier » regroupant 227 concurrents. Le vainqueur, un laitier du nom de Forestier, grimpe les 729 marches menant au deuxième étage en 3 min 12 s[60].

En avril 1900, Henry Deutsch de la Meurthe offre un prix de 100 000 francs à la première machine volante capable de réaliser, avant octobre 1904, le trajet aller-retour de Saint-Cloud à la tour Eiffel en moins de 30 minutes. , Alberto Santos-Dumont parcourt ce trajet en 30 min 42 s, avec son ballon dirigeable no 6, et remporte le prix. En 1944, peu avant le débarquement en Normandie, un pilote américain du 357th Fighter Group, William Overstreet, Jr., aux commandes d'un P-51 Mustang passe sous les arches de la tour Eiffel pour abattre un Messerschmitt Bf 109. Ce dernier, touché à plusieurs reprises par le Mustang, tenta de survoler Paris pour le faire abattre par la Flak[61].

Accidents

La tour Eiffel n’a connu qu'un seul accident mortel durant sa construction[62].

Le 4 février 1912, Franz Reichelt, un jeune tailleur parisien de 33 ans d’origine autrichienne, décide de sauter du premier étage de la tour Eiffel, soit à quelque cent mètres de hauteur, muni d’une voilure de son invention, une combinaison-parachute en toile caoutchoutée avec ailes d'une surface portante de douze mètres carrés, et de se filmer. Il s’écrase au sol, après avoir déjoué la vigilance des policiers qui s'attendaient à un essai avec un mannequin[63]. L’autopsie montre qu'il est mort d’une crise cardiaque, avant d’avoir touché le sol[64].

Le 24 février 1926, à la suite d'un pari avec un Américain, Léon Collot, jeune lieutenant de réserve de 32 ans du camp d’Orly, décide de faire passer son avion Breguet 19 entre les pieds ouest et nord de la tour Eiffel ; malheureusement, à la suite de son passage réussi, il se tue en heurtant une antenne TSF[65].

Le 20 mars 1928, un essai de parachute à la tour Eiffel, alors que cette pratique est totalement interdite depuis 1912, va mal tourner, provoquant la mort de Marcel Gayet, un bijoutier de 35 ans, qui va chuter de 80 mètres avant de s'écraser au sol, son parachute ne s'étant pas ouvert, alors qu'il a sauté du 1er étage de la tour. Le mauvais pliage de son parachute serait en cause[66].

En 2006, selon le Quid, il y avait eu 366 morts depuis l'inauguration de la tour, tous motifs confondus : défis sportifs ratés, accidents, suicides, etc.[39]. Depuis plusieurs décennies, la société exploitant le monument a mis en place un système de filets de sécurité empêchant les accidents et dissuadant les aventuriers. Malgré cela, certains arrivent encore à passer outre et à braver le danger. Ce fut le cas le 17 mai 2005, lorsqu’un Norvégien de 31 ans se tua vers 22 h en voulant sauter en parachute du deuxième étage. Malgré les protections, il réussit à s'élancer de la tour mais heurta peu après les structures du premier étage, mourant sur le coup[67] - [68]. Le dernier en date, un Israélien, s'est suicidé le 24 juin 2012 en sautant dans le vide après avoir escaladé la tour jusqu'au-dessus du deuxième étage.

Écoulement de l'électricité

Seize tuyaux de fonte de 50 cm de diamètre courant le long des quatre piliers jusque dans la couche aquifère permettent d'écouler l'électricité lorsque la tour Eiffel est frappée par la foudre[69] - [70].

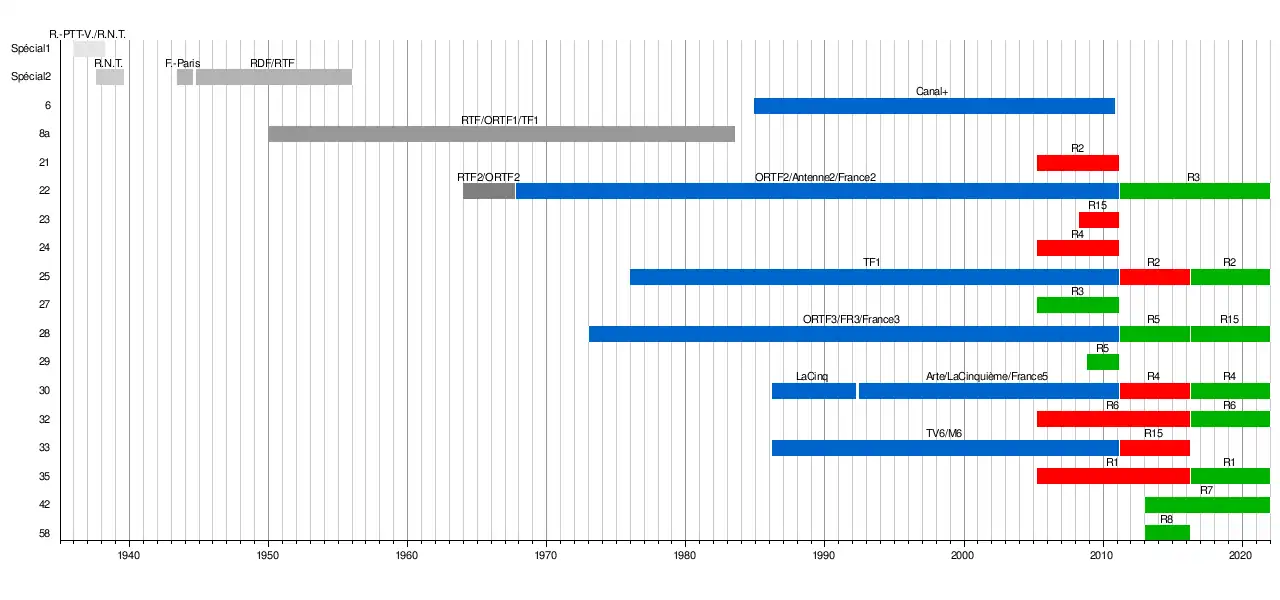

Émetteurs

La tour Eiffel est l'émetteur principal de diffusion hertzienne de la région parisienne, en particulier pour les programmes de radio FM, auparavant de télévision analogique et aujourd'hui télévision numérique. De nombreuses liaisons sont également réalisées depuis les antennes disposées à son sommet. Plus d'une centaine de faisceaux hertziens assurent la transmission des signaux entre la tour et les différents opérateurs (studios, régies…).

Radio-FM

.jpg.webp)

Une trentaine de programmes FM est diffusée depuis la tour, dont :

| Programme | Fréquence (MHz) | PER (kW) |

|---|---|---|

| France Inter | 87,8 | 10 |

| RFI | 89,0 | 10 |

| TSF Jazz | 89,9 | 10 |

| Nostalgie | 90.4 | 10 |

| Chante France | 90.9 | 4 |

| Chérie FM | 91.3 | 10 |

| France Musique | 91,7 | 10 |

| Mouv' | 92,1 | 10 |

| France Culture | 93,5 | 10 |

| Radio Orient | 94,3 | 4 |

| Skyrock | 96,0 | 10 |

| BFM Business | 96,4 | 4 |

| Voltage | 96,9 | 4 |

| Rire et chansons | 97,4 | 10 |

| Sud Radio + | 99,9 | 4 |

| NRJ | 100,3 | 10 |

| Radio Notre Dame / Fréquence protestante | 100,7 | 10 |

| Radio Classique | 101,1 | 10 |

| Radio Nova | 101,5 | 10 |

| Fun Radio | 101,9 | 10 |

| OÜI FM | 102,3 | 4 |

| M Radio | 102,7 | 10 |

| RMC | 103,1 | 10 |

| Virgin Radio | 103,5 | 10 |

| RFM | 103,9 | 10 |

| RTL | 104,3 | 10 |

| Europe 1 | 104,7 | 10 |

| FIP | 105,1 | 10 |

| France Info | 105,5 | 10 |

| RTL2 | 105,9 | 10 |

| France Bleu Paris | 107.1 | 10 |

Télévision analogique

Depuis le , la Télévision analogique terrestre a cessé d'être utilisée comme mode de diffusion en région parisienne[71].

Canal + ayant une date de fin d'autorisation de diffusion différente des autres chaînes, son émetteur a été arrêté le .

Télévision numérique

Depuis le 31 mars 2005, la Télévision numérique terrestre (TNT) est diffusée depuis la tour Eiffel. La diffusion depuis la tour est passée au tout numérique le 8 mars 2011.

| Multiplex | LCN[73] | Chaînes | Canal | Puissance (PAR) |

Diffuseur |

|---|---|---|---|---|---|

| R1 | 2 3 14 27 30 |

France 2 France 3 Paris Île-de-France France 4 / Culturebox France Info BFM Paris |

35H | 50 kW | TDF |

| R2 | 8 15 16 17 18 |

C8 BFM TV CNews CStar Gulli |

25H | 51 kW | TDF |

| R3 | 4 26 41 42 43 45 |

Canal+ LCI Paris Première Canal+Sport Canal+Cinéma Planète+ |

22H | 50 kW | TDF |

| R4 | 5 6 7 9 22 |

France 5 M6 Arte W9 6ter |

30H | 51 kW | TDF |

| R6 | 1 10 11 12 13 |