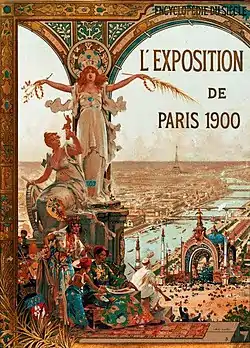

Exposition universelle de 1900

L'Exposition universelle de 1900 ou Exposition de Paris 1900 est la cinquième exposition universelle organisée à Paris après celles de 1855, 1867, 1878 et 1889. Elle a pour thème « Bilan d'un siècle ».

| Exposition universelle de 1900 | |

Image tirée de l'Exposition de Paris en trois volumes (éd. Montgrédien) | |

| Général | |

|---|---|

| Type-BIE | Universelle |

| Catégorie | Expo historique |

| Thème | « Le bilan d'un siècle » |

| Surface | 216 hectares |

| Fréquentation | 48 130 300 visiteurs |

| Tarifs | 1 franc (2 francs le soir) |

| Participants | |

| Compagnies | 76.112 |

| Localisation | |

| Pays | |

| Ville | Paris |

| Site | Champ de Mars, Trocadéro, quai Branly (portant alors le nom de quai d'Orsay), quai d'Orsay, quai Debilly, cours Albert-Ier (portant alors le nom de cours la Reine), cours la Reine, esplanade des Invalides, avenue Alexandre III, bois de Vincennes |

| Coordonnées | 48° 51′ 22″ nord, 2° 17′ 52″ est |

| Chronologie | |

| Date d'ouverture | |

| Date de clôture | |

| Éditions Universelles | |

| Précédente | Exposition internationale de Bruxelles de 1897 , Bruxelles |

| Suivante | Exposition universelle de 1904 , Saint-Louis |

Annoncée le , elle est inaugurée le par le président Émile Loubet et ouvre au public le . Elle se termine le , après 212 jours d'ouverture. Elle accueille 50,8 millions de visiteurs.

Manifestation emblématique de la Belle Époque et de l'Art nouveau, elle lègue à Paris plusieurs bâtiments dont le Petit Palais et le Grand Palais.

Par ailleurs, les concours internationaux d'exercices physiques et de sports organisés à Paris pendant l'exposition seront reconnus comme IIe Jeux olympiques de l'ère moderne (voir l'article principal).

Historique

Origines

La première Exposition universelle de 1855 avait été encouragée par la volonté de rétablir la fierté et la foi dans la nation après une période de guerre. Les expositions qui ont suivi répondaient à une même préoccupation : la régénération de la nation après la guerre. Huit ans avant le lancement de l'Exposition de Paris 1900, la France annonce que celle-ci célébrera l'entrée dans un nouveau siècle. Les pays du monde entier sont invités par la France à mettre en valeur leurs réalisations et leurs modes de vie. L'Exposition universelle est donc une expérience d'unification et d'apprentissage. Elle présente la possibilité pour les étrangers de se rendre compte des similitudes entre les nations ainsi que des différences et particularités. Des cultures lointaines sont mises en valeur invitant à une meilleure compréhension globale des valeurs que chaque pays peut offrir.

Une annonce précoce de l'exposition de 1900 et une réponse massivement positive contrastent avec la Grande exposition industrielle de Berlin de 1896. Le soutien pour l'exposition est général et les pays participants se mettent immédiatement à planifier leur participation. Toutefois, en dépit de l'enthousiasme que suscita cette exposition, elle ne fut pas un succès financier : seuls les deux tiers des visiteurs prévus étaient présents, peut-être en partie à cause du coût d'accès.

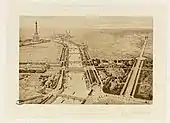

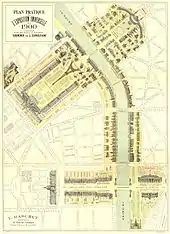

Sites

L'exposition occupe plusieurs sites totalisant un espace de 112 ha, auquel s'ajoutent les 104 ha du bois de Vincennes[1]. Elle se tient principalement sur le Champ-de-Mars, l'esplanade des Invalides et les jardins du Trocadéro situés sur le versant sud-est de la colline de Chaillot, mais également le long des deux rives de la Seine[1] entre le nouveau pont Alexandre-III et le pont d'Iéna, englobant sur la rive droite le cours la Reine depuis son extrémité orientale, face à la la place de la Concorde et la nouvelle avenue Nicolas-II (avenue Winston-Churchill depuis 1966), tracée en vue de l'exposition.

Réalisations

Description

Au total 40 pays participent à l'exposition[3], avec 83 047 exposants dont 38 253 français[1] - [4].

Cette Exposition était dix fois plus étendue que celle de 1855 et 136 entrées sont prévues pour y accéder. La plus importante de celles-ci est la porte monumentale dessinée par René Binet, surmontée d'une statue de 6,5 mètres de hauteur réalisée par Paul Moreau-Vauthier et représentant la « Parisienne »[5] - [6].

Malgré les scandales financiers et les grèves, cette exposition est considérée comme un succès. Durant 212 jours, 51 millions de visiteurs participent au succès de la manifestation alors que la France ne compte à l'époque que 41 millions d'habitants. 102 millions de voyageurs sont enregistrés dans les gares parisiennes. Pour les accueillir, les gares de Lyon, de l'Est et de Montparnasse sont réaménagées; l'ancienne gare du Champ-de-Mars est remplacée du côté des Invalides, et la nouvelle gare d'Orsay est ouverte. Un parking à vélos de 750 m2 est construit aux Champs-Élysées, et un autre de 250 m2 au quai d'Orsay.

Attractions et innovations notables

On pouvait se déplacer dans l'exposition en empruntant un trottoir roulant à deux vitesses (4,2 km/h ou 8,5 km/h) situé sur un viaduc à 7 mètres du sol, composé de plates-formes mobiles de 3 km de longueur formant une boucle[1]. Cet ancêtre de l'escalier mécanique était une nouveauté.

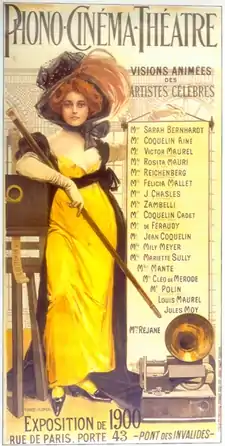

Plusieurs attractions populaires attirent les foules, notamment une grande roue, comme celle de l'exposition de 1893 à Chicago, mesurant 70 m de haut[7], le cinéma des frères Lumière qui projette sur un écran géant de 21 m sur 16[1]. Des films courts (notamment des extraits d'opéra et de ballet) sont montrés au public avec projection de l'image et son enregistré, pour la première fois. L'Exposition a également présenté de nombreux tableaux et les progrès techniques de panorama, comme le Cinéorama, le Maréorama et le Panorama Transsibérien (en).

Le sidérostat, pièce maîtresse du palais de l'Optique était une grande lunette astronomique de 125 cm de diamètre, qui était le plus grand télescope à l'époque. Le tube optique était long de 60 m, présentait un diamètre de 1,5 m et était fixé sur place en raison de sa masse. Le sidérostat est conservé à l'Observatoire de Paris,

Rudolf Diesel expose son moteur Diesel, fonctionnant à l'huile d'arachide.

L'exposition coïncide avec l'ouverture de la première ligne du métro de Paris, allant de la porte de Vincennes à la porte Maillot, inaugurée le afin de desservir les épreuves des jeux Olympiques d'été au bois de Vincennes. Les entrées de stations sont dessinées par Hector Guimard, dans le style Art nouveau.

.jpg.webp)

L'Exposition universelle comprenait aussi une « Exposition nègre » (Exposition des Noirs d'Amérique), au cours de laquelle les photographies de Frances Benjamin Johnston, une amie de Booker T. Washington, de ses étudiants noirs de l'Institut Hampton ont été présentées. En partie organisée par Booker Washington et W. E. B. Du Bois, cette exposition visait à montrer les contributions positives des Afro-Américains à la société américaine. En outre, à un moment où les lynchages aux États-Unis atteignaient un pic, un diaporama de zoo humain était également présent à l'exposition, intitulée « Vivre à Madagascar ».

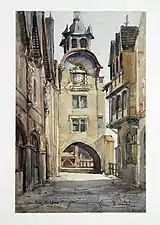

En aval du pont de l'Alma est installée une reconstitution du « Vieux Paris » (photo plus bas), conçue par l'illustrateur et auteur Albert Robida[8].

Le temps donné pour la réalisation fut court. C'est pourquoi les 43 pays exposants firent construire leur pavillon par du personnel à faible coût et un matériau de construction temporaire inventé à Paris en 1876, qui se composait de fibre de jute, de plâtre de Paris et de ciment, mais ils les décorèrent magistralement pour les rendre attrayants et faire illusion sur les visiteurs. Souvent, les bâtiments temporaires ont été construits sur un cadre de bois et recouverts de colonnes, statues, murs, escaliers, etc. Une fois l'exposition terminée, les bâtiments ont été démolis et les objets et matériaux qui pouvaient être récupérés et vendus ont été recyclés.

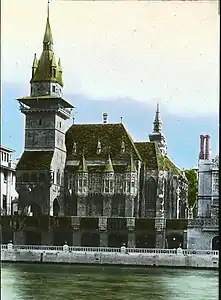

Pavillons des nations étrangères

Les pavillons des nations ou des puissances étrangères, conçus, financés et construits par les pays invités étaient alignés de part et d'autre de la rue des Nations, aménagée sur la partie du quai d'Orsay qui s'étend du pont des Invalides à l'est au pont de l'Alma à l'ouest. Seul le pavillon du Mexique, situé au-delà du pont de l'Alma, débordait de ce cadre. Les pavillons les plus importants, par leur taille, étaient orientés vers la Seine, de sorte que leurs façades se miraient dans le fleuve.

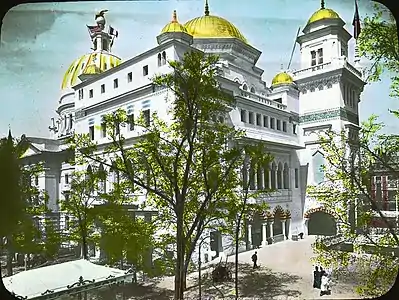

Trop grand, le pavillon de la Russie, surnommé le « Kremlin du Trocadéro », est installé dans les jardins homonymes[9].

Le pavillon de la monarchie britannique, un des plus grands de l'exposition, était composé d'un manoir de style élisabéthain, décoré de photographies et de meubles, construit par sir Edwin Lutyens. Le pavillon était destiné à fournir au commissaire un château sur le site de l'exposition. Le public le trouva moins grand que prévu par rapport aux attentes et il fut donc considéré comme gênant.

Le pavillon de l'Allemagne (Deutsches Haus) avait une emprise au sol de 700 m2 et une hauteur de 37 m jusqu'au faîtage. Il était flanqué d'une tour qui s'élevait à 75 m au-dessus du quai de la Seine. Construit dans le style néo-Renaissance d'après les plans de Johannes Radke, nommé architecte du Reichskommissariat, l'édifice à l'allure d'hôtel de ville germanique était articulé autour d'une cage d'escalier de 16 m de haut. Il abritait, outre la collection d'œuvres d'art de Frédéric II de Prusse exposée dans un cadre baroque, une présentation de photographies, de livres et d'art graphique ainsi que de viticulture. Le thème de la vigne était repris au restaurant, très apprécié, aménagé au sous-sol[10]. Sa salle du Raisin (Traubensaal) conçue dans le style Art nouveau par l'architecte Bruno Möhring (en) a été récupérée après l'exposition et se trouve aujourd'hui dans le musée privé du producteur de vin mousseux Kupferberg à Mayence[11].

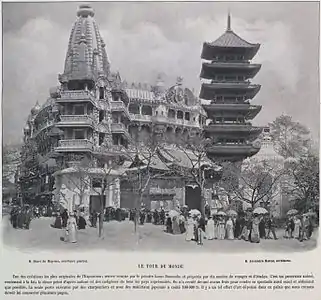

L'architecte Alexandre Marcel réalise les pavillons du Cambodge, de l’Espagne et de la Compagnie des messageries maritimes (le « Panorama du Tour du Monde »).

Palais de l'électricité

Situé sur le Champ-de-Mars, en face de la tour Eiffel, le palais de l'Électricité était le clou du spectacle de l'exposition. Le bâtiment avait été conçu par Eugène Hénard comme un temple de fer et de verre. L’Annuaire de l'Exposition de 1900 explique : « Que le palais de l'Électricité vienne, pour une cause ou pour une autre, à s'arrêter et, toute l'Exposition s'arrête avec lui [...]. Dans le palais de l'Électricité se fabrique, en effet, toute l'énergie nécessaire à l'éclairage et à la marche des organes divers de l'Exposition »[12]. Devant la façade, entièrement illuminée la nuit, se dresse un château d'eau sous forme de fontaine qui comporte une statue de 6 mètres, le Génie de l'électricité. Le tout sert à impressionner et montrer toutes les possibilités de l'électricité, contrôlée depuis une vingtaine d'années par l'humain en 1900[13].

Fréquentation

Les expositions universelles ont débuté en 1851 à Londres avec 6 millions de visiteurs. Lors des expositions qui se sont tenues à Paris, la fréquentation n'a cessé de se développer, montrant l'engouement du public pour ce type de manifestation :

- Exposition universelle de 1855 : 5,1 millions ;

- Exposition universelle de 1867 : 11 millions ;

- Exposition universelle de 1878 : 16 millions ;

- Exposition universelle de 1889 : 32,3 millions ;

- Exposition universelle de 1900 : 50,8 millions[3].

Financement

L'exposition est si chère à organiser que le coût par visiteur a fini par être d'environ 600 francs de plus que le prix d'admission. L'exposition aurait perdu un total de 82 000 francs après six mois de fonctionnement. Beaucoup de Parisiens qui avaient investi de l'argent dans des actions vendues pour amasser des fonds pour l'événement ont perdu leur investissement. Continuer à payer un loyer pour les sites est devenu de plus en plus difficile pour les concessionnaires car ils recevaient moins de clients que prévu. Les concessionnaires se sont mis en grève, ce qui a finalement abouti à la fermeture d'une grande partie de l'exposition. Pour résoudre la question, les concessionnaires ont reçu un remboursement fractionné du loyer qu'ils avaient payé. Les conséquences financières de l'Exposition universelle de 1900 ont été dévastatrices pour de nombreux Parisiens et ont conduit à la décision de mettre fin à la série de foires internationales avec la perte de celle-ci.

Accidents mortels

Le 29 avril, la passerelle qui relie le Globe céleste à l'exposition s'écroule en provoquant huit morts et dix blessés[14].

Le , après la remise des récompenses et la fête nautique voyant défiler des bateaux remarquables sur la Seine, se produit l'accident de la passerelle dite « des Invalides ». Cette passerelle en bois est située sur la rive gauche du fleuve. Elle franchit le pont des Invalides en face du boulevard de la Tour-Maubourg, et relie la rue des Nations à l'enceinte des Invalides. À la suite d'un mouvement de foule provoqué par un mauvais plaisantin anonyme qui aurait crié : « Ça craque ! », la passerelle cède effectivement et tombe d'une hauteur d'environ trois mètres. On dénombre entre une trentaine et une cinquantaine de blessés, ainsi que quatre morts : Auguste Lécaillet, 67 ans, ajusteur domicilié à Lille ; Edmond Brassard, 30 ans, maître d'armes ; Mme Didier, 32 ans ; Mme Reignagne, bijoutière, les trois derniers domiciliés à Paris[15] - [16] - [14] - [17] - [18] - [19] - [20] - [21] - [22] - [23].

Se rendent sur place peu après le drame le ministre du Commerce Alexandre Millerand, le ministre de la Guerre Louis André, le commissaire général de l'exposition Alfred Picard, le général Émile Oscar Dubois, Paul Loubet, fils du président de la République Émile Loubet et le préfet Louis Lépine[16] - [15]. L'enquête n'a rien donné et les concepteurs de la passerelle n'ont pas été inquiétés[16] - [15].

Pavillon de la Finlande, par Eliel Saarinen.

Pavillon de la Finlande, par Eliel Saarinen. Pavillon de la Suède, par Ferdinand Boberg.

Pavillon de la Suède, par Ferdinand Boberg. Pavillon des États-Unis.

Pavillon des États-Unis. Pavillon de l'Allemagne.

Pavillon de l'Allemagne. Pavillon de la Hongrie.

Pavillon de la Hongrie. Pavillon de la Hongrie. La façade est inspirée du Palais Rákóczi.

Pavillon de la Hongrie. La façade est inspirée du Palais Rákóczi. Pavillon de l'Empire ottoman.

Pavillon de l'Empire ottoman. Pavillon de l'Italie.

Pavillon de l'Italie. Pavillon de la Bosnie-Herzégovine.

Pavillon de la Bosnie-Herzégovine. Pavillon de la Russie.

Pavillon de la Russie. Pavillon de la Belgique.

Pavillon de la Belgique.

« Panorama du Tour du Monde ».

« Panorama du Tour du Monde ».

Héritages et vestiges

- De nouveaux transports :

- la « rue de l'Avenir », un trottoir roulant ;

- les débuts du métropolitain parisien, avec sa première ligne entre la Porte de Vincennes et la Porte Maillot, inaugurée le . Les bouches d'entrée des stations sont conçues par Hector Guimard) ;

- de nouvelles gares : gare d'Orsay, gare des Invalides, gare de Lyon.

- La fontaine lumineuse et l'usage nocturne de l'électricité (palais de l'Électricité, sur le Champ-de-Mars)[24].

- Le Globe Céleste.

- Des attractions cinématographiques :

- la projection des films des frères Lumière sur écran géant ;

- la projection de films sonores (par exemple, ceux de Clément Maurice) ;

- la présentation du Cinéorama.

- Le Petit et le Grand Palais, construits sur l'emplacement de l'ancien palais de l'Industrie et des Beaux-arts, lui-même bâti pour l'Exposition de 1855.

- Le Palais de l'Optique et la Grande lunette, la plus grande lunette astronomique jamais construite.

- La grande roue de Paris, d'un diamètre annoncé de 100 mètres, installée avenue de Suffren, à côté d'un village suisse, et démolie entre 1920 et 1922.

- La Ruche au 2, passage de Dantzig, constituée de divers éléments provenant de bâtiments de l'exposition universelle.

- Une réduction de la statue de la Liberté d'Auguste Bartholdi de 2,87 m installée au jardin du Luxembourg.

- La frise au bas de la porte Binet. Ce monument représentait les ouvriers de l'exposition et ornait en 1900 le socle du pilier gauche de la porte monumentale de la Concorde, haute de 50 m. Œuvre du sculpteur Anatole Guillot et édifié par le céramiste Émile Muller, le relief fut récupéré à la fin de l'exposition et placé dans la cour de l'usine Muller à Ivry-sur-Seine avant d'être remisé en 1957. En 1963, le bas-relief est réinstallé dans le parc du Moulin du village de Breuillet dans l'Essonne.

- La maison à la façade turquoise sculptée, ornée de fresques figurant des éléphants[25], et située cité Figuier (104 rue Oberkampf, 11e arrondissement de Paris) est un ancien pavillon de l'exposition[26].

- La bibliothèque Bernheim, en Nouvelle-Calédonie, est installée dans le pavillon qui représentait l'île lors de l'exposition.

Ponts sur la Seine

- Le pont d'Iéna, réservé à l'exposition et élargi par deux extensions latérales métalliques qui survivront longtemps à l'exposition.

- La passerelle Debilly, construite pour l'exposition.

- Le pont de l'Alma, doublé en amont par une passerelle métallique provisoire réservée à l'exposition.

- Le pont des Invalides, doublé en aval par une passerelle métallique provisoire réservée à l'exposition.

- Le pont Alexandre-III, symbole de l'alliance franco-russe, inauguré le . La première pierre avait été posée en 1896 par le tsar Nicolas II de Russie.

Passerelles et tranchées

De nombreuses passerelles sont construites afin de permettre aux visiteurs d'aller de site en site sans sortir de l'enceinte de l'exposition et sans gêner la circulation des Parisiens :

- la place de l'Alma ;

- le carrefour de l'avenue Bosquet et de l'avenue Rapp ;

- l'avenue d'Antin ;

- le boulevard de Latour-Maubourg ;

- la circulation sur le quai Debilly se faisait en tranchée, surplombée de trois passerelles destinées aux visiteurs ;

- la circulation sur le quai d'Orsay se faisait en tranchée, surplombée de deux passerelles destinées aux visiteurs.

Divers

L'exposition est dirigée par l'industriel Louis Delaunay-Belleville (gendre de l'ingénieur et inventeur Julien Belleville qui a donné son nom aux rondelles Belleville).

Le bois de Vincennes accueille 'exposition sur l'agriculture, les maisons ouvrières, les chemins de fer et les concours sportifs[1].

Vue générale.

Vue générale.

Une section est consacrée à l'exposition de matériel de chemin de fer.

Un palais des fils, tissus et vêtements expose le savoir-faire français en matière de textile et de mode[27].

Le pavillon de l'union centrale des Arts décoratifs est décoré par Georges Hoentschel et celui de la Colonisation par Jules Deperthes.

Le docteur Léon Azoulay, de la société d'anthropologie de Paris, effectue des enregistrements sonores de parlers et de musiques du monde entier, sur 411 cylindres de cires[28]. Une partie de ces documents linguistiques et ethnographiques est consultable[29].

Valdemar Poulsen fait des démonstrations de son enregistreur sonore magnétique.

Le gigantesque banquet des maires auquel le président le la République avait convié tous les maires de France réunit 22 278 invités, dont 20 777 maires sous des tentes dressés dans le jardin des Tuileries. L'organisation est confié au chef cuisinier et restaurateur Léopold Mourier[30].

Le cabaret Belle Meunière fut édifié spécialement pour Marie Quinton, devenue une célébrité internationale. L'Auvergnate et aubergiste la plus célèbre au monde accueillait ses hôtes dans les différentes salles de son restaurant avec des vues panoramiques sur la tour Eiffel[31].

Plusieurs films documentaires sont réalisés à l'occasion de l'exposition, parmi lesquels :

- L'Exposition de 1900 et Panorama pris du trottoir roulant Champ de Mars de Georges Méliès ;

- Palace of Electricity et Eiffel Tower from Trocadero Palace de James H. White.

Récompenses

« Les récompenses aux exposants […] seront décernées sous forme de diplômes signés par le ministre du commerce, de l'industrie des postes et télégraphes et par le commissaire général[32]. » Les lauréats par catégories sont les suivants (non exhaustifs, voir Récompenses à l'exposition de 1900 ) :

Grand prix

- Henri Bellieni[33] (1857-1938), pour ses jumelles stéréoscopiques[34].

Médaille d'or

- Jules Crépin (maison Bellieni[35] (1857-1938), pour ses jumelles stéréoscopiques[34].

- W. E. B. Du Bois[36] (1868-1963), sociologue, ayant présenté une « Exposition des Nègres d'Amérique » au pavillon d'économie sociale[37] - [38] - [39].

- Paul Lafoscade[40] - [41] (1846-1928), distillateur à Houlle, pour son genièvre[42].

- Léon Poussigue (1859-1941) pour la présentation des installations du puits Arthur-de-Buyer[43].

- Édouard Redont[44] pour les plans du parc Bibesco (actuel parc Nicolae-Romanescu) à Craiova en Roumanie.

- Jules Édouard Roiné[45] (1857-1916) pour L'Aurore du XXe Siècle, plaquette sculptée et galvanoplastée[46].

- Jules Celles (1852-1899) pour un brevet relatif à une découpe spéciale du pouce ;

- Émile Belot (1857-1944) pour ses inventions dans l'industrie du tabac[47].

Médaille d'argent

- Marie-Félix Hippolyte-Lucas[48].

- Charles Giroux[49] - [50].

- Gustave Surand[51], pour Saint Georges terrassant le Dragon.

- Eugène Crosti[52] (enseignement artistique).

- Adrien Thibault[53]

- Léonie Valmon

- Bernard Dépery Neveu (Scionzier) (fournitures diverses pour l’horlogerie)

Médaille de bronze

- Marie-Antoinette Demagnez de la Rochefoucauld, pour Poésie.

- Louis Auguste Roubaud[54]

- Paul Tavernier[55] pour son tableau Chasse à Courre qui lui avait valu une médaille au Salon de la Société des artistes français de 1883[56].

- Rudolph Marschall[57], pour sa grande lampe en bronze de parquet représentant une femme nue tordant un roseau et nénuphar.

- Henri Selmer pour ses clarinettes[58]

- Georges Henri Guittet[59] (1871-1902), sculpteur[60].

Mention honorable

- Henri Gautreau[61] (1859-1947) inventeur, pour ses réchauds transparents à gaz d'alcool.

- Médaille de l'Exposition

_(1).JPG.webp) Jules-Clément Chaplain (1839-1909), Médaille Exposition universelle de 1900 (décernée à Albert Charles Tissandier (1839-1906). Recto.

Jules-Clément Chaplain (1839-1909), Médaille Exposition universelle de 1900 (décernée à Albert Charles Tissandier (1839-1906). Recto._(2).JPG.webp) Jules-Clément Chaplain (1839-1909), Médaille Exposition universelle de 1900 (décernée à Albert Charles Tissandier (1839-1906). Verso.

Jules-Clément Chaplain (1839-1909), Médaille Exposition universelle de 1900 (décernée à Albert Charles Tissandier (1839-1906). Verso.

Film de l'exposition

Dessins de l'exposition

- Illustrations par Laure Brouardel

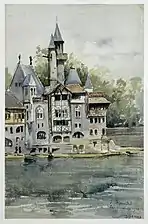

Le pont de l'Alma, Exposition universelle de 1900 (1900), musée Carnavalet.

Le pont de l'Alma, Exposition universelle de 1900 (1900), musée Carnavalet. Le vieux paris, Exposition universelle de 1900 (1900), musée Carnavalet.

Le vieux paris, Exposition universelle de 1900 (1900), musée Carnavalet. Le vieux paris, Exposition universelle de 1900 (1900), musée Carnavalet.

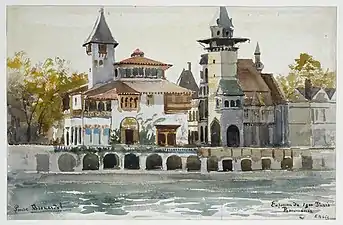

Le vieux paris, Exposition universelle de 1900 (1900), musée Carnavalet. Le pavillon de la Roumanie, Exposition universelle de 1900, (1900), musée Carnavalet.

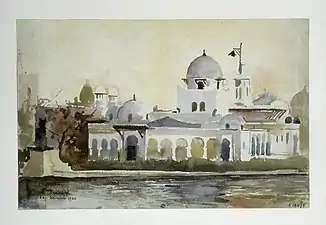

Le pavillon de la Roumanie, Exposition universelle de 1900, (1900), musée Carnavalet. Le pavillon de la Turquie, Exposition universelle de 1900, (1900), musée Carnavalet.

Le pavillon de la Turquie, Exposition universelle de 1900, (1900), musée Carnavalet. Le pavillon de la Tunisie, Exposition universelle de 1900, (1900), musée Carnavalet.

Le pavillon de la Tunisie, Exposition universelle de 1900, (1900), musée Carnavalet.

- Illustrations par Paul Renouard

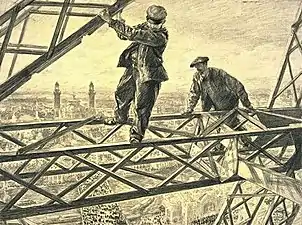

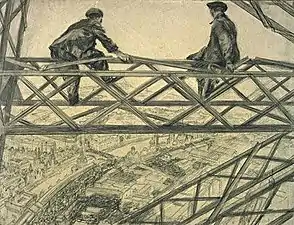

Deux ouvriers sur la tour Eiffel.

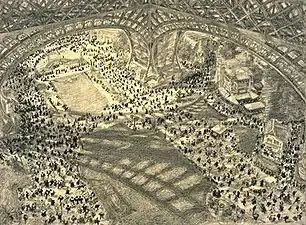

Deux ouvriers sur la tour Eiffel. La foule de l'Exposition vue du premier étage.

La foule de l'Exposition vue du premier étage. Deux ouvriers regardent l'Exposition universelle.

Deux ouvriers regardent l'Exposition universelle. Un soudain orage surprend les visiteurs.

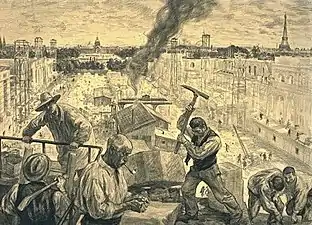

Un soudain orage surprend les visiteurs. Les grands travaux de l'Exposition.

Les grands travaux de l'Exposition. Vue d'ensemble de l'Exposition.

Vue d'ensemble de l'Exposition.

Photographies de l'exposition

Une vue générale prise du Trocadéro.

Une vue générale prise du Trocadéro.

Le palais de l'Électricité et le château d'eau.

Le palais de l'Électricité et le château d'eau. Le pont Alexandre-III au moment de son inauguration en 1900.

Le pont Alexandre-III au moment de son inauguration en 1900. Esplanade des Invalides.

Esplanade des Invalides.

%252C_Paris%252C_France%252C_1900_n3.jpg.webp) Le vieux Paris reconstitué.

Le vieux Paris reconstitué. La porte monumentale de Binet, place de la Concorde, entrée principale de l'Exposition.

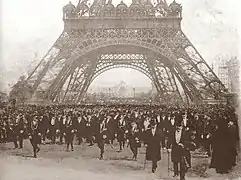

La porte monumentale de Binet, place de la Concorde, entrée principale de l'Exposition. L'inauguration au pied de la tour Eiffel.

L'inauguration au pied de la tour Eiffel. Vue prise depuis le premier étage de la tour Eiffel.

Vue prise depuis le premier étage de la tour Eiffel.

Notes et références

- Exposition 1900.

- L'heure de travail est alors payée entre 40 et 50 centimes.

- BIE.

- Isabelle Krzywkowski et Sylvie Thorel-Cailleteau, Anamorphoses décadentes : l'art de la défiguration, 1880-1914, Presses Paris Sorbonne, , p. 225.

- Éric Biétry-Rivierre, « Paris 1900 : la tournée des grands ducs », Le Figaro, encart « Le Figaro et vous », samedi 8 / dimanche 9 avril 2014, p. 28.

- Dominique Lobstein, interviewé par Éric Biétry-Rivierre, « Dominique Lobstein : "La Parisienne est une invention" », Le Figaro, encart « Le Figaro et vous », samedi 8-dimanche 9 avril 2014, p. 28.

- Photos d'époque de la grande roue.

- Bernard Hasquenoph, « Les métamorphoses du parvis Notre-Dame de Paris », sur louvrepourtous.fr, (consulté le ).

- « Le village russe - Les Isbas de la villa Beauséjour et de Saint-Cloud », sur expositions-universelles.fr (consulté le ).

- Uwe Fleckner, Thomas-W. Gaehtgens, De Grünewald à Menzel : L'image de l'art allemand en France au XIXe siècle, p. 342 (en ligne).

- T wie Traubensaal, Verein für Medieninformation und Mediendokumentation (voir en ligne).

- « Exposition universelle de 1900, palais de l'Electricité, château d'eau et palais de la Mécanique et des Industries chimiques - Eugène Hénard | Musée d'Orsay », sur www.musee-orsay.fr (consulté le ).

- La Rédaction, « L’histoire de l’extraordinaire Palais de l’Électricité », sur Vivre Paris, (consulté le ).

- « L'accident de l'exposition », L'Aurore, 19 août 1900, p. 1 et 2 (en ligne).

- Henri Petitjean, « L'accident des Invalides », Le Figaro, 19 août 1900, p. 2 (en ligne).

- « L'accident de la passerelle des Invalides », Le Radical, 20 août 1900, p. 2. (en ligne).

- « Une nouvelle catastrophe à l'exposition », Le Journal de Roubaix, 20 août 1900, p. 2 ([PDF] en ligne).

- « Une barrière qui se rompt », Le Rappel, 20 août 1900, seconde édition, p. 3 (en ligne).

- « L'accident de l'exposition », L'Égalité de Roubaix Tourcoing, 21 août 1900, p. 1 et 2 ([PDF] en ligne).

- « L'accident de l'exposition », L'Égalité de Roubaix Tourcoing, 22 août 1900, p. 2 ([PDF] en ligne).

- « Accident de l'exposition. Les obsèques des victimes », Le Journal de Roubaix, 24 août 1900, p. 1 ([PDF] http://www.bn-r.fr/presse/pdf/PRA_JRX/PDF/1900/PRA_JRX_19000824_001.pdf en ligne]).

- « À l'Exposition. L'accident de la passerelle des Invalides », Le Journal de Roubaix, 25 août 1900, p. 2 ([PDF] http://www.bn-r.fr/presse/pdf/PRA_JRX/PDF/1900/PRA_JRX_19000825_002.pdf en ligne]).

- « L'accident de l'exposition. Funérailles de M. Lécaillet », Le Journal de Roubaix, 26 août 1900, p. 4 ([PDF] http://www.bn-r.fr/presse/pdf/PRA_JRX/PDF/1900/PRA_JRX_19000826_004.pdf en ligne]).

- « Palais de l'Electricité et le Château d'Eau », sur worldfairs.info (consulté le )

- « TOP 10 des maisons insolites à Paris », pariszigzag.fr, consulté le 12 juillet 2021.

- « Le lieu bien gardé : la Cité du Figuier », vivreparis.fr, 5 juillet 2019

- Aricle sur le site Worlfairs.info.

- Liste des phonogrammes composant le musée phonographique de la Société d'anthropologie.

- Enregistrements sonores effectués par Léon Azoulay lors de l'Exposition Universelle de 1900 à Paris Archives sonores CNRS Musée de l'Homme (Centre de Recherche en Ethnomusicologie,LESC UMR 7186, CNRS).

- Patrick Grisel, Claude Delclaux, "Léopold Mourier - Le restaurateur Philantrophe, de Montjoux aux Champs Elysées, .

- Site consacré à Marie Quinton.

- Récompenses 1900, Extrait de l'article 88 - décret du 26 juin 1900, p. VIII.

- Récompenses 1900, p. 195.

- Frédéric Herbin, Lorraine 1900. Photographies de Henri Bellieni, Nancy, Éditions Place Stanislas, 2009.

- Récompenses 1900, p. 199.

- Récompenses 1900, classe 110 (initiative publique ou privée en vue du bien-être des citoyens), p. 1232.

- « 1900 exposition gold medal award, ca. August 1900 », sur credo.library.umass.edu (consulté en ).

- (en) Ellen Terrell, « Du Bois in Paris – Exposition Universelle, 1900 », sur blogs.loc.gov, Inside Adams: Science, Technology & Business. Library of Congress, (consulté en ).

- (en) « African American Photographs Assembled for 1900 Paris Exposition - Materials Compiled by W.E.B. Du Bois », sur loc.gov, (consulté en ).

- Récompenses 1900, classe 39 (produits agricoles alimentaires d'origine végétale), p. 413.

- Récompenses 1900, classe 61 (sirops et liqueurs, spiritueux divers ; alcools d'industrie), p. 726.

- « Le genièvre de Houlle, une tradition de plus de 2 siècles » (consulté en ).

- « Léon Poussigue », Base Léonore (consulté en ). Cliquer 8 fois sur la flèche à droite du document affiché pour amener à la 2e page des "États de service", qui indique une médaille d'or à l'exposition universelle de 1900.

- Récompenses 1900, classe 43 (matériels et procédés de l'horticulture et de l'arboriculture), p. 474.

- Récompenses 1900, p. 128.

- « La Chronique des arts et de la curiosité », supplément à le Gazette des beaux-arts, n° 29, sur gallica, Paris, (consulté en ), p. 238.

- Volny Fages, « Émile Belot (1857-1944) », sur ams.hypotheses.org, (consulté le ).

- (en) « Biographie de Marie-Félix Hippolyte-Lucas », sur la page du Salon Europe, sur casinodemonaco.com (consulté en ).

- Récompenses 1900, classe 8 (gravure et lithographie), p. 123.

- Emmanuel-Charles Bénézit et al., Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs…, t. 2 : D-K, Paris, Ernerst Gründ, , 822 p., sur archive.org (lire en ligne), p. 438.

- Récompenses 1900, p. 110.

- Récompenses 1900, p. 71.

- Récompenses 1900, p. 856.

- Récompenses 1900, p. 131.

- Récompenses 1900, classe 7 (peintures, cartons et dessins), p. 117.

- Le Livre d'or des peintres exposants..., 1907, p. 567 : « Parmi ses principaux envois aux Salons de la Société des Artistes Français, nous retiendrons : Chasse à Courre, qui, au Salon de 1883, valait une 3e médaille à l'artiste et représentait le talent du peintre à l'Exposition Universelle de 1900 où il obtenait une médaille de bronze ».

- (en) « Rudolph Marschall », American Journal of Numismatics, vol. 45, no 1, , p. 26–27 (voir p. 26) (lire en ligne [sur jstor.org], consulté en ).

- Malou Haine, « Tableaux des expositions de 1798 à 1900 » [PDF], sur iremus.cnrs.fr, (consulté en ).

- Récompenses 1900, classe 9 (sculpture et gravure en médailles et sur pierres fines), p. 130.

- « Échos », La Revue septentrionale, no 9, , p. 320 (lire en ligne [sur gallica], consulté en ).

- Récompenses 1900, classe 74 (appareils et procédés du chauffage et de la ventilation), p. 871.

Voir aussi

Bibliographie

- Christian-Philippe Chanut, Histoire française des foires et des Expositions universelles, Paris, Baudouin, 1980.

- Guillaume Evrard, « À la recherche d’un nouveau regard : le Canada s’expose à Paris, 1900 », dans Paul Guillaume et Laurier Turgeon (ed.), Regards croisés sur le Canada et la France, Paris et Québec, Éditions du CTHS et Presses de l’Université Laval, , sur academia.edu (lire en ligne), p. 329-346.

- Émile Lefèvre, Les houillères à l'Exposition de 1900, Lille, G. Dubar & Cie, 1900. Accessible en texte intégral sur NordNum.

- Jean-Christophe Mabire, L'Exposition universelle de 1900, L'Harmattan, 2000.

- Roger Marx, La décoration et les industries d'art à l’Exposition universelle de 1900, Paris : Ch. Delagrave, 1901 (lire en ligne).

- Jules-Charles Roux, Exposition universelle de 1900. Les colonies françaises, Imprimerie nationale, 1902.

- Catalogue des Expositions des monuments historiques et de l'Exposition des édifices diocésains : Exposition universelle de 1900 à Paris, Paris, Chamerot et Renouard, , 154 p., sur 1886.u-bordeaux-montaigne.fr (lire en ligne).

- [Récompenses 1900] Exposition universelle de 1900 à Paris. Liste des récompenses, Paris, Imprimerie nationale, , 1473 p., sur gallica (lire en ligne).

.

.

Œuvres littéraires

- Maxime Chattam, Léviatemps.

- Hervé Jubert, Le palais des mirages.

- Paul Morand, 1900, Les Éditions de France, 1931 ; Flammarion, 1942.

- Jérôme Prieur, Babylone 1900, Éditions La Pionnière, 2010.

- Jérôme Hallier, Les portraits sonores du Dr Léon Azoulay, Flammarion, 2018.

Articles connexes

Liens externes

| Image externe | |

| Recueil Exposition universelle de 1900, Collection Georges Sirot, lire en ligne sur Gallica | |

| Image externe | |

| Exposition universelle de 1900, Portraits des commissaires généraux, Photographies Eugène Pirou, 1900 lire en ligne sur Gallica | |

- Site officiel du BIE.

- P. Brodard, Guide illustré du Bon Marché - l'Exposition et Paris au vingtième siècle, 1900, sur archive.org.

- R. Baschet, Guide Lemercier : dictionnaire pratique des objets exposés et des attractions, 1900, sur gallica.

- 1900, Exposition universelle et internationale de Paris Bilan d'un siècle.

- Photos et cartes postales de l'Exposition.

- Photos de la grande roue.

- Paris Exposition of 1900 Un ensemble de photographies en couleur prises par William Henry Goodyear (1846–1923), du Brooklyn Museum.

- Exposition virtuelle "Les Expositions universelles à Paris 1867-1900" Bibliothèque nationale de France.

- Enregistrements sonores effectués par Léon Azoulay lors de l'Exposition Universelle de 1900 à Paris Archives sonores CNRS Musée de l'Homme (Centre de Recherche en Ethnomusicologie, LESC UMR 7186, CNRS).

- G. Devez, Exposition universelle de 1900 : Guyane française : notice sur les produits de la Guyane française, réunis par les soins du Comité local de la colonie et figurant à L'Exposition universelle de 1900, Imprimerie Crété de l'arbre, , 114 p. (lire en ligne).

- Exposition virtuelle Palais, pavillons et galeries : les bâtiments des Expositions universelles en représentation (1798-1900), Conservatoire numérique des arts et métiers.

- Les archives relatives à l'Exposition universelle de 1900 sont conservées aux Archives nationales sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. Outre les dossiers administratifs relatifs à l’organisation de l’Exposition, les fonds contiennent de nombreux documents iconographiques.

- Les Annales des Mines : Gilles Thomas, « La partie immergée de Exposition universelle internationale de 1900. Mines et mineurs entre réalité et imaginaire »