Puits Arthur-de-Buyer

Le puits Arthur-de-Buyer (ou puits no 11) est l'un des principaux puits des houillères de Ronchamp, situé sur le territoire de la commune de Magny-Danigon, dans le département français de la Haute-Saône et la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce puits est creusé dès 1894 pour assurer l'avenir de la compagnie minière qui se trouve dans une situation délicate à cette époque. Le projet est mené par Léon Poussigue, directeur des houillères depuis 1891. Il est chargé de diriger des travaux de creusement, de concevoir les bâtiments et d'installer chaque machine. Le siège est baptisé du nom du président Arthur de Buyer, en fonction depuis 1876 et parti en retraite lors de la mise en activité de la fosse.

| Puits Arthur-de-Buyer Siège no 11 | |||||

| |||||

| Puits no 11 A | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Coordonnées | 47° 40′ 37″ nord, 6° 36′ 51″ est[BRGM 1] | ||||

| Début du fonçage | 1894 | ||||

| Mise en service | 1900 | ||||

| Profondeur | 1 010 mètres | ||||

| Diamètre | 4 mètres | ||||

| Étages des accrochages | 810, 860 et 1 000 | ||||

| Arrêt | 1954 (extraction) | ||||

| Remblaiement ou serrement | 1959 | ||||

| Puits no 11 B | |||||

| Coordonnées | 47° 40′ 36″ nord, 6° 36′ 51″ est[BRGM 1] | ||||

| Début du fonçage | 1894 | ||||

| Mise en service | 1900 | ||||

| Profondeur | 860 mètres | ||||

| Diamètre | 4 mètres | ||||

| Étages des accrochages | 810 et 860 | ||||

| Arrêt | 1954 (aérage et secours) | ||||

| Remblaiement ou serrement | 1959 | ||||

| Administration | |||||

| Pays | France | ||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Haute-Saône | ||||

| Commune | Magny-Danigon | ||||

| Caractéristiques | |||||

| Compagnie | Houillères de Ronchamp | ||||

| Groupe | Électricité de France | ||||

| Ressources | Houille | ||||

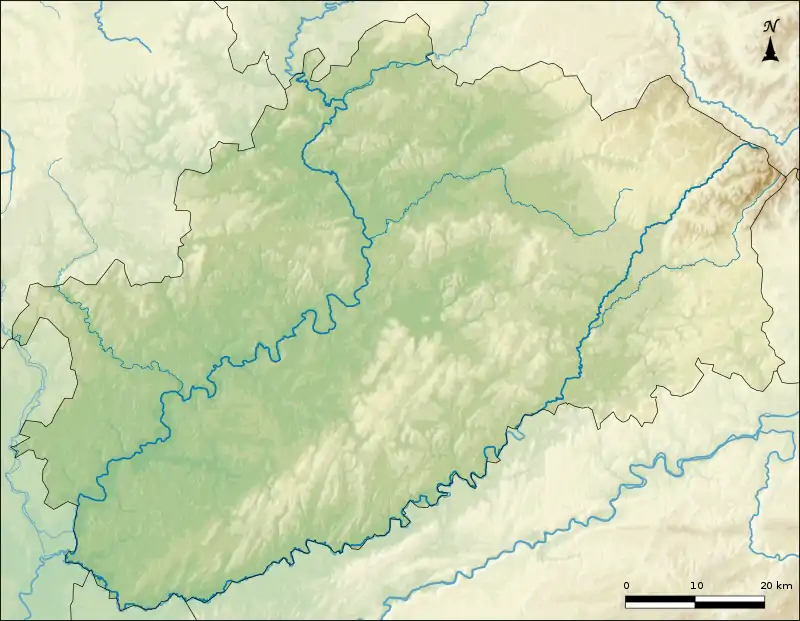

| Géolocalisation sur la carte : bassin minier de Ronchamp et Champagney

Géolocalisation sur la carte : Haute-Saône

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

Le puits est en activité de 1900 jusqu'au début des années 1950 et connait une rénovation en 1928. Sa profondeur est de 1 010 mètres, ce qui en fait le puits de mine le plus profond de France au début du XXe siècle, et le premier à y dépasser la profondeur symbolique de 1 000 mètres. Après que l'on y a exploité la houille pendant près d'un demi-siècle et tenté d'exploiter de l'uranium après la Seconde Guerre mondiale, il fait l'objet de plusieurs tentatives de reconversion, avant de se retrouver en ruine au début du XXIe siècle.

Situation avant le fonçage

Dès le début des années 1890, la situation des Houillères de Ronchamp est délicate. Les trois puits vieillissants : puits Saint-Charles, Saint-Joseph et Notre-Dame, qui sont alors les plus productifs du bassin, arrivent en fin d'exploitation. Le récent puits du Magny est exploité depuis 1878, mais le puits du Chanois, creusé en parallèle, rencontre des difficultés dues à des infiltrations d'eau qui empêchent son creusement, et il n'entre donc en exploitation qu'en 1895. Le vieux puits Sainte-Pauline a, quant à lui, été remblayé en 1884. La compagnie est déçue par les puits no 10 et du Tonnet, creusés au cours de la précédente décennie, qui ne permettent pas de bonnes conditions pour l'exploitation du charbon[1].

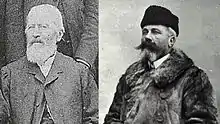

Les Houillères de Ronchamp fondent donc de grands espoirs sur leur nouveau puits no 11, qui devrait atteindre plus de 800 mètres de profondeur et exploiter 1 000 tonnes quotidiennes de charbon, pour seconder le puits du Magny et le puits Chanois, les deux derniers puits de la compagnie en activité à la fin du XIXe siècle[2]. Ce pari est le défi de deux hommes : Léon Poussigue, directeur et ingénieur des mines de Ronchamp depuis 1891, et Arthur de Buyer, président-directeur des Houillères et président du conseil des actionnaires. Arthur de Buyer charge Léon Poussigue de créer le premier puits de mine dépassant les 1 000 mètres de profondeur en France[1]. Léon Poussigue est l'unique concepteur du puits Arthur-de-Buyer. C'est lui qui dessine les bâtiments, dirige les travaux de creusement et décide de l'installation des différentes machines[3].

Fonçage

En 1892 la décision est prise de creuser le puits le plus profond qu'ait connu la petite houillère, dans la forêt domaniale du Chérimont dominant le village du Magny-Danigon. Le creusement du puits no 11 est demandé le [s 1] puis autorisé en [s 2]. Le fonçage commence en juin 1894[s 2] - [4] dans la petite clairière récemment défrichée du Bois de la Nanue[s 2] à 1 800 mètres au sud-ouest du puits du Magny[s 3]. Au bout de 13 mètres de profondeur, le treuil à bras ne suffit plus et il est remplacé par un chevalement en bois de 10 mètres de haut, accompagné d'une machine à vapeur qui remonte des bennes (ces installations sont provisoires)[5].

Construction des installations provisoires.

Construction des installations provisoires. Vue du chevalement provisoire pendant le fonçage.

Vue du chevalement provisoire pendant le fonçage.

La machine de fonçage réutilisée pour le puits B.

La machine de fonçage réutilisée pour le puits B. Construction du chevalement du puits B.

Construction du chevalement du puits B. Construction du chevalement du puits A.

Construction du chevalement du puits A. Construction des bâtiments.

Construction des bâtiments.

Deux puits circulaires maçonnés avec des moellons de pierre pour l'un et de ciment pour l'autre, de quatre mètres de diamètre, sont creusés en parallèle à 30 mètres de distance : le puits A, qui est le puits d'extraction principal et le puits B, qui sert de puits d'aérage et d'extraction en cas de panne du premier. Les ouvriers traversent une zone aquifère en , à 78 mètres de profondeur[4], ce qui nécessite la pose de cent mètres de cuvelage composés de 56 anneaux de fonte mesurant 1,5 mètre de hauteur. Ils sont boulonnés entre eux et étanchéifiés avec des joints en plomb[6]. À la base du cuvelage, 6 000 picots[Note 1] de chêne et de tremble sont enfoncés dans la roche. Le cuvelage du puits Arthur est réputé pour être le plus réussi du bassin minier[6]. Le creusement des deux puits est réalisé avec de la dynamite-gomme ; 4 kg sont nécessaires pour creuser un mètre dans du schiste, mais il en faut parfois 19 kg lorsque des roches dures sont rencontrées[6]. Pour favoriser l'aérage et l'exhaure des travaux de creusement, des galeries intermédiaires provisoires sont creusées tous les 150 mètres, l'air descend par le puits B avant de passer par des tuyaux métalliques puis de remonter par le puits A[7].

Le , les ouvriers rencontrent la houille du bassin stéphanien à 852 mètres de profondeur ; un mineur remonte les premiers morceaux. Le , les 1 010 mètres sont atteints[s 4]. Il devient alors le puits le plus profond de France, mais ce n'est pas le plus profond d'Europe car plusieurs puits plus profonds ont déjà été creusés en Belgique à ce moment-là[8]. Le puits no 11 est officiellement baptisé « Arthur de Buyer » le lors du dernier conseil d'administration présidé par Arthur de Buyer[9] - [Note 2] selon la volonté des actionnaires[2].

| Profondeur | Lithologie |

|---|---|

| De 0 à 60 m | Grès bigarré |

| De 60 à 70 m | Grès fins violacés |

| De 70 à 90 m | Grès vosgiens |

| De 90 à 674,56 m | Grès rouges |

| De 674,56 à 878,8 m | Houiller (schistes, houille et grès) |

| De 878,8 à 1 010 m | Tufs-grauwackes |

Installations de surface

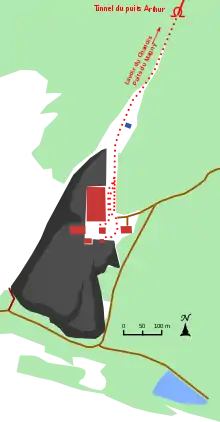

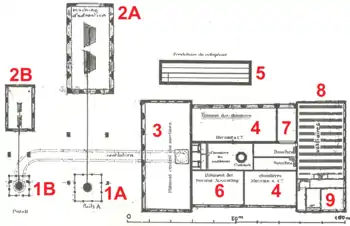

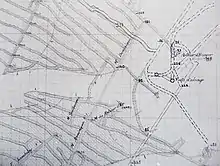

- Forêts

- Terrils

- Bâtiments miniers

- Maison du gardien

- Plan d'eau

- Voies ferrées

1A. puits A (extraction) ;

1B. puits B (secours) ;

2A. machine d'extraction A ;

2B. machine d'extraction B ;

3. bâtiment des machines ;

4. bâtiments des chaudières ;

5. réfrigérant ;

6. bâtiment des sociétés alsaciennes ;

7. douches ;

8. vestiaires ;

9. bureaux et lampisterie.

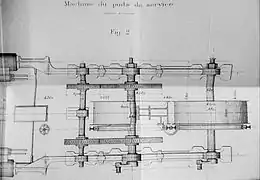

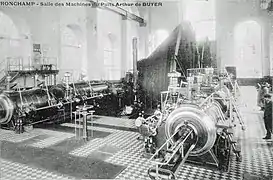

Pour remonter le charbon d'une telle profondeur, il faut une machinerie conséquente. Léon Poussigue opte alors pour une machine d'extraction à vapeur de 1 200 chevaux actionnant deux tambours coniques (95 tonnes chacun[s 3]) allant de 4,5 à 11 mètres de diamètre sur lesquels s’enroulent les câbles[s 4] à une vitesse de 12 m/s. La durée de la descente est de 83 secondes et les tambours pivotent à raison de 28 tours par minute. La machine à vapeur se compose de quatre pistons, deux du côté tambours fonctionnant en basse pression (diamètre de un mètre) et deux autres fonctionnant en haute pression (diamètre de 0,7 mètre). Au niveau des commandes, le machiniste contrôle la position des cages grâce à un indicateur vertical. Il a à sa disposition de nombreuses vannes pour réguler l'admission de vapeur. L'installation dispose également de freins à deux mâchoires en bois pour chaque tambour pouvant être activés par la vapeur grâce à un piston de 0,4 mètre de diamètre ou par un contrepoids de 800 kilogrammes[s 3] - [10]. Cette machinerie pèse au total 600 tonnes, elle est alors la plus grosse machine d'extraction en France[11]. Pour supporter ce poids et la puissance de la machine à vapeur, une fondation massive constituée de pierres de taille, de briques et de ciment, épaisse de trois mètres, est construite sur le premier horizon ferme rencontré[s 3].

La machine ayant servi au fonçage est réutilisée pour le puits B, les deux bobines sont remplacées par des tambours coniques de 7 mètres de diamètre. Ce puits servant au retour d'air, son bâtiment de recette est étanchéifié (contrairement à celle du puits A) et muni d'un sas d'accès[12].

De chaque côté de la cheminée de cinquante mètres de hauteur se trouvent deux salles réservées aux chaudières[13]. L'une contient six générateurs semi-tubulaires de 200 m2 de surface de chauffe, accompagnés de six petits générateurs à bouilleurs de 60 m2 de surface de chauffe. L’autre contient dix unités semi-tubulaires de 200 m2 de surface de chauffe. Des condenseurs de vapeur couplés à un réfrigérant augmentent le rendement[13]. Dans le bâtiment voisin se trouvent toutes les machines nécessaires au fonctionnement des travaux du fond (deux ventilateurs de type Rateau de 3,4 mètres de diamètre pour l'aérage, deux compresseurs à air pour les marteaux-piqueurs, deux génératrices d'électricité et des pompes d'exhaure)[14]. Les installations comprennent également une lampisterie et une forge sous les bureaux où les mineurs venaient prendre leurs lampes et également déposer leurs outils afin que ceux-ci soient réparés dans la forge avant la prochaine descente ; à proximité se trouvent des salles de test de câbles et de combustibles. Les mineurs disposent d'un grand vestiaire, de douches, d'une salle de premiers secours aux blessés et d'un garage à vélos. Une voie ferrée permet de rejoindre le puits du Magny en passant dans un tunnel[14]. Non loin du puits se trouvent une maison pour le gardien et un dépôt de dynamite[s 5]. Un tunnel creusé dans le grès du Chérimont en 1903 permet de relier, par voie ferrée, le puits Arthur-de-Buyer au puits du Magny. Une source d'eau potable est captée pour remplir les citernes des locomotives et pour alimenter les installations du puits[15].

Les différentes pièces métalliques constituant les machines sont livrées à la gare de Ronchamp ; afin de les acheminer jusqu'au puits en construction, un convoi exceptionnel est spécialement créé. Il se compose d'un grand chariot équipé de roues en acier de 40 cm de large tracté par une routière à vapeur de 13 tonnes supportant des pièces de 20 tonnes, mais comme certains éléments pèsent le double de ce poids, il faut adjoindre quarante-deux bœufs (empruntés aux agriculteurs de la région), groupés en rangs de six[14].

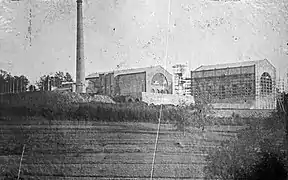

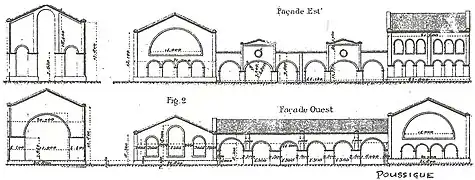

Les deux puits sont équipés de chevalements métalliques de type avant-carré porteur à quatre jambes de force[16]. Celui du puits A mesure 41,75 mètres de hauteur et les molettes en fonte mesurent chacune 6 mètres de diamètre et leux axe de rotation culmine à 35,5 mètres[17]. Les bâtiments sont conçus et dessinés par Léon Poussigue. Ils sont composés de pierres de taille maçonnées et ornées de briques rouges dans les angles et autour des ouvertures, en arc plein-cintre. À l'intérieur, les salles sont peintes et carrelées. Les bâtiments doivent être élégants, sans oublier leur fonction industrielle, ils doivent donc rester fonctionnels[11] - [14] - [Note 3].

Ces installations sont présentées par Léon Poussigue à l'exposition universelle de 1900, lui permettant de décrocher une médaille d'or[s 6].

.jpg.webp) Les ventilateurs.

Les ventilateurs..JPG.webp) Les compresseurs à air.

Les compresseurs à air. La machine d'extraction du grand puits.

La machine d'extraction du grand puits..JPG.webp) La recette du puits A.

La recette du puits A..jpg.webp) Les bâtiments d’extraction.

Les bâtiments d’extraction. Ce guichet à gauche était celui de la lampisterie.

Ce guichet à gauche était celui de la lampisterie.

Personnel

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Le personnel du puits est formé de différents corps de métiers. L'essentiel de l’effectif est représenté par les mineurs, dont 408 hercheurs et manœuvres, 373 mineurs à l'abattage, 103 boiseurs et 18 ouvriers affectés à la recherche. Les travaux sont surveillés et dirigés par 27 maîtres mineurs[18].

À la surface, le personnel comporte 65 machinistes et chauffeurs, 321 ouvriers employés à des manœuvres diverses et 22 surveillants. En 1901, les puits du bassin emploient 1 337 personnes[18]. Parmi eux se trouvent 59 femmes qui travaillent exclusivement au jour (le fond leur est interdit), la plupart du temps comme lampistes. Des jeunes de 13 à 16 ans travaillent aussi à la mine, mais le fond leur est tout de même interdit.

Le puits doit fonctionner 24h/24h pour répondre aux exigences de la production, deux équipes sont donc mises en place : une équipe de jour qui prend son service entre 3 et 6 heures du matin et une équipe de nuit qui prend la relève entre 3 et 6 heures du soir[18].

Le personnel inclut également des géologues, ingénieurs et un directeur : affectés aux salles de test et aux bureaux, ils supervisent les travaux d'extraction et s'occupent de la gestion de la fosse[14] - [19]. Le puits Arthur-de-Buyer est notamment dirigé par Armand Egermann entre 1925 et 1945. C'est un ancien ingénieur de la compagnie minière de Carmaux qui est devenu assez populaire auprès des mineurs pour sa présence fréquente au fond de la mine ; il devient l'ingénieur principal des houillères après sa fonction de directeur du siège no 11.

La plupart des ouvriers vivent dans les communes de Ronchamp, Champagney et Magny-Danigon qui sont exploitées pour leur charbon. Mais d'autres communes, situées au sud et à l'ouest du bassin minier, abritent aussi de nombreux mineurs. Ce sont les villages de La Côte, Palante, Lyoffans, Magny-Jobert, Andornay, Clairegoutte et Frédéric-Fontaine. Même si la plupart sont d'anciens agriculteurs de la région, une grande partie des ouvriers est issue de l'immigration polonaise qui s'est produite pendant l'entre-deux-guerres[20] - [21].

Exploitation

.jpg.webp)

L'exploitation s'effectue pendant 54 ans au puits Arthur-de-Buyer, ce qui n'est pas la plus longue durée de vie d'un puits à Ronchamp : le puits du Magny a connu 80 ans d'activité[22]. Trois étages sont exploités au siège no 11 : 810, 860 et 1 000[23].

En 1901, les trois puits en activité emploient 1 437 ouvriers dont seulement 373 mineurs à l’abattage. Le travers-banc de l'étage 1 000 est abandonné le au bout 300 mètres à cause des mauvais résultats et des difficultés de travail à cette profondeur[23]. En 1908 un bure est creusé entre les travaux du puits Arthur-de-Buyer et ceux du Magny[24]. L'année suivante, les travaux du sud sont abandonnés à cause d'un important soulèvement du terrain de transition[25]. L'exploitation est suspendue de 1910 à 1912, à la suite du mauvais résultat des recherches[26]. Les travaux d'extraction sont de nouveau suspendus entre 1914 et 1916, par manque d'effectif, des mineurs du Nord de la France et des prisonniers allemands sont alors employés pour relancer la production[26]. Le , un incendie dans l'écurie du puits Arthur-de-Buyer dégage une importante fumée qui est aspirée par le ventilateur du puits du Magny, asphyxiant quatre mineurs et un cheval sur son passage[27]. En 1920, la compagnie projette la construction d'une cité minière autour de la fosse, mais ce projet est abandonné. En 1926, l’essentiel de l'exploitation se fait à l'étage 860, vers l'est[26].

En 1928, la production du puits atteint 87 498 tonnes contre 55 223 tonnes au puits du Chanois[28]. La même année, les installations sont modernisées. Le grand chevalement de 41 mètres de haut du puits A est dédoublé symétriquement (devenant ainsi de type portique avec huit jambes de force[29]) et les molettes sont déplacées pour s'aligner avec la nouvelle machine d'extraction. Il s'agit d'une machine électrique Alsthom comportant un tambour bicylindroconique de 8,5 mètres de diamètre[s 1] et deux moteurs de 1 960 chevaux installés dans un nouveau bâtiment édifié à l'opposé de l'ancien. Il possède une architecture assez proche des autres bâtiments, mais modernisée (dans le style des années 1920). Cette nouvelle machine électrique, accompagnée de nouveaux systèmes de sécurité, se montre plus sûre et plus précise que l'ancien matériel fonctionnant à la vapeur, les accidents se raréfient[19]. Les ventilateurs sont retirés (l'aérage étant concentré à Sainte-Marie) et toutes les chaudières sont supprimées, sauf une alimentant les douches. Le vestiaire à casier devient une salle des pendus et le bâtiment principal des chaudières est transformé en écurie[30]. En 1932, d'importants travaux de recherche sont menés à l'étage 860, mais ne montrent que les limites du gisement. Au bout de 400 mètres, la première couche disparaît et la seconde devient inexploitable car composée de 60 cm de charbon barré. Vers l'Est, la première couche est de bonne qualité mais les chantiers d'abattage s'éloignent du puits[31]

.jpg.webp)

En 1933, malgré des recherches infructueuses, le puits reste en grande activité avec 18 tailles en exploitation[31]. En 1937, le puits emploie 169 hommes[s 2]. En , la compagnie achète, aux mines de Jœuf, une pelle mécanique Ingersoll Eimco pesant 1 800 kg et montée sur rail pour le creusement de la bowette Canada[32]. Il s'agit d'une galerie creusée à l'étage 810, sur 1 500 mètres, dans une zone stérile appelée soulèvement du puits Arthur. Son but est de relier les travaux de l'Ouest et les futurs travaux prévus à l'Est, dans la première couche. Une liaison avec le puits du Magny est alors créée pour favoriser l'aérage dans ce secteur[32].

L'exploitation se poursuit jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle les mines de Ronchamp sont contrôlées par l'occupant qui a besoin de charbon. La journée de travail passe ainsi à 8 h 45 et les mineurs n'ont plus qu'un dimanche sur deux de repos. Les effectifs sont augmentés par des mineurs français démobilisés, des prisonniers de guerre et des jeunes recrutés pour le STO[32]. Malgré ces mesures la production décroît sans cesse et le rendement devient faible. En 1944, débute la libération de la France, les hommes du maquis du Chérimont (groupe de résistance locale) campent dans les bâtiments du puits le , avant d'être capturés le lendemain et fusillés[33].

En 1945, la remise en état est rapide et l'exploitation reprend le . Des enfants de 14 ans et cent quarante prisonniers de guerre allemands (dont le campement est installé entre les bureaux et le chantier à bois) sont alors embauchés pour la bataille du charbon[33]. Lors de la nationalisation des houillères françaises en 1946 sous l'impulsion du Gouvernement provisoire mené initialement par Charles de Gaulle, le bassin minier de Ronchamp est confié à Électricité de France (EDF), parce qu'il est trop éloigné des autres grands bassins miniers et qu'il comporte une importante centrale thermique[34]. En 1947, 18 600 tonnes de charbon sont extraites à Ronchamp, dont 8 842 tonnes au puits Arthur[33].

En 1948, la fermeture du site est déjà envisagée par EDF à la suite des recherches défavorables à l'étage 1000[33]. En 1949, monsieur Monomakoff, géologue pour les charbonnages de France, indique qu'il existe d'importantes réserves pouvant être exploitées pendant une décennie entière[35]. La seconde tentative de fermeture a lieu en 1950 pour l’ensemble du bassin minier, mais des oppositions du comité de défense de la mine, des élus locaux et même du ministère du travail obligent EDF à faire machine arrière. L'année suivante, le puits emploie encore 201 ouvriers[s 2]. L'exploitation cesse définitivement le [36]. C'est à cette époque qu'est créé le « comité de défense de la mine et de la centrale thermique de Ronchamp » qui tente de relancer l'industrie minière locale. En ce comité estime les réserves du puits Arthur-de-Buyer à 1,4 million de tonnes, mais aucune relance de l'activité n'a lieu[37].

Tentative d'exploitation de l'uranium

En 1951, la découverte d'uranium, dont la teneur oscille de 1 à 16 %, à l'étage 810 du puits Arthur-de-Buyer va modifier temporairement ses perspectives d'avenir. Après de nombreux sondages entrepris d' à fin 1953[BRGM 1] et le creusement d'une bowette de 1951 à 1954, il s’avère que le gisement d'uranium est trop restreint et dispersé en lentilles[Note 4]. La tentative avorte donc et le commissariat à l'énergie atomique autorise le comblement du puits en 1959[36]. L'année précédente, un déversement de fûts radioactifs au fond du puits est envisagé mais annulé car mal étudié et conçu sans précautions[36].

Reconversion

En 1958, l'extraction de la houille dans le bassin minier de Ronchamp cesse définitivement. Les mineurs se reconvertissent et les infrastructures de surface sont rapidement démantelées et mises en sécurité. Au puits Arthur, les machines sont retirées et les chevalements sont abattus par les ferrailleurs des environs[38], celui du puits A est détruit le [s 7]. Le puits est comblé avec 35 000 m3 de schistes au début de l'année 1959, une dalle en béton est ensuite coulée sur les deux puits et une borne indique, pour chacun, le nom, le diamètre utile et la profondeur[36] - [s 2] - [39]. Les lieux sont alors occupés par la MagLum, une société locale de sous-traitance de pièces pour l'automobile, qui y entrepose des déchets industriels en tout genre. Ces déchets dangereux provoquent plusieurs accidents : entre 1970 et 1994, le feu ravage les bâtiments à plusieurs reprises[36]. Finalement, les lieux sont rachetés par un investisseur privé en 1986[s 8]. Dans les années 1980, le propriétaire dynamite une partie de mur du bâtiment de la machine à vapeur du puits A pour tenter d'y récupérer des matériaux de construction. Mais ceux-ci restent finalement sur place car irrécupérables[40] - [Note 5].

Il y a également d'autres tentatives de reconversion telles qu'une petite fabrique de charbon de bois ouverte entre avril 1985 et 1988. La production de cette entreprise s'élève à 60 tonnes par mois, fabriquées avec 500 tonnes de bois[36] - [s 8] - [i 1]. Un projet de dépôt de sable de fonderie par la société Ecospace voit également le jour. Alors que le terrain de l'ancien terril — exploité comme tout-venant en 1983 — était déjà préparé en , un arrêté préfectoral a permis d'éviter de justesse ce dépôt dangereux pour l'environnement et dénaturant pour le site[36]. Le , le puits Arthur-de-Buyer accueille, dans l'ancienne salle des machines, une œuvre temporaire intitulée Une feuille d'acanthe réalisée par l'artiste contemporain Jacques Vieille. Cette feuille d'acanthe est composée de 8 000 parpaings répartis sur 1 000 m2 de charbon de bois[s 9] - [i 2] - [s 10].

Au début du XXIe siècle, après des reconversions ratées, le site du puits se retrouve en ruines et envahi par la végétation[s 1] - [s 8]. Les bâtiments, sans toiture, se dégradent lentement et subissent des actes de vandalisme[41]. Néanmoins, les lieux sont régulièrement visités par des randonneurs et des urbexeurs mais aussi par des tagueurs[s 11] - [s 12]. La pratique du paintball et de l'airsoft y est également courante[s 13] - [s 14]. Des free party et rave party sont régulièrement organisées sur le site[42] - [43] - [44].

Le site est classé le à l'inventaire général du patrimoine culturel[s 2]. En , le conseil municipal de Magny-Danigon projette d’installer une centrale photovoltaïque sur le site du puits Arthur-de-Buyer à côté des bâtiments et tente un rachat de ces derniers à leur propriétaire privé pour les conserver ; deux années d'études sont nécessaires[s 15] - [s 16].

- Les ruines du puits Arthur-de-Buyer.

Vestiges

Dans les années 2010, les vieux bâtiments, propriété privée[15], sont toujours en ruines, sans toiture et envahis par les arbres[s 8] - [40] - [Note 5]:

- le bâtiment de la machine à vapeur du puits B est en mauvais état et recouvert par des arbres ;

- le bâtiment de la machine à vapeur du puits A a perdu un pan de mur dans les années 1980[40]. C'est le bâtiment le plus dégradé du site : il s'écroule de part en part et est envahi par les arbres ;

- le bâtiment de la machine électrique du puits A est assez dégradé mais possède un sous-sol en bon état ;

Le bâtiment de la machine du puits A.

Le bâtiment de la machine du puits A. Partie détruite.

Partie détruite. Le bâtiment de la machine du puits B.

Le bâtiment de la machine du puits B. Le bâtiment de la machine électrique avec le passage des câbles.

Le bâtiment de la machine électrique avec le passage des câbles. L'autre côté avec l'entrée.

L'autre côté avec l'entrée.

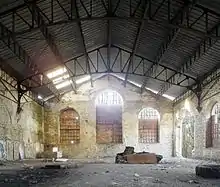

- le bâtiment principal des machines (ventilateurs, compresseurs et génératrice électrique) n'est pas trop envahi par la végétation mais le plancher s'écroule par endroits. Il possède encore quelques éléments de sa charpente métallique détruite par l'incendie de 1994 ;

- le bâtiment des chaudières possède encore une façade en bon état, l'autre façade (côté cheminée) s'est écroulée. Un hangar métallique, dont les vestiges sont retirés au printemps 2013, y avait été installé par la MagLum ;

.jpg.webp)

- la cheminée possède encore une base solide mais la partie supérieure se lézarde et se disloque ;

Détail du sommet de la cheminée.

Détail du sommet de la cheminée. Conduit.

Conduit. Vue intérieure de la grande salle des machines.

Vue intérieure de la grande salle des machines. Façade de la grande salle des machines et de la chaufferie.

Façade de la grande salle des machines et de la chaufferie.

- l'écurie et les douches possèdent encore tous leurs murs et ne sont pas trop envahies par la végétation ;

- la salle des pendus est le seul bâtiment à avoir conservé une toiture et se trouve ainsi mieux préservée ;

- la plupart des murs du rez-de-chaussée du bâtiment des bureaux sont détruits et le plancher du premier étage se dégrade fortement ;

- la lampisterie possède encore l'intégralité de la grande vitre de son guichet en 2010 ;

- les deux dalles en béton sont légèrement recouvertes par de la terre. Les inscriptions sur la borne du puits A sont toujours présentes, contrairement à celles du puits B qui sont en grande partie effacées ;

La dalle du puits A.

La dalle du puits A. La borne du puits A.

La borne du puits A. La dalle du puits B.

La dalle du puits B. La borne du puits B.

La borne du puits B.

- le toit et le plancher de la maison du gardien qui étaient restés intacts au début des années 2000[i 3] se sont écroulés quelques années après[i 4] ;

- le tunnel est fermé et sert de captage d'eau potable pour la commune de Magny-Danigon[15] - [s 17] - [i 5].

La maison du gardien.

La maison du gardien. L'entrée du tunnel où la voie ferrée rejoignait le puits du Magny.

L'entrée du tunnel où la voie ferrée rejoignait le puits du Magny.

Terril

- 47° 40′ 32″ N, 6° 36′ 47″ E

Caractéristiques

Un terril plat s'étend au sud du puits Arthur-de-Buyer. La fosse n'étant pas équipée de lavoir à charbon, ce terril est composé uniquement de déblais déjà séparés du charbon au fond de la mine. Ce terril a connu un incendie après la fermeture du puits formant du schiste rouge, exploité comme tout-venant au début des années 1980[36]. Lors des tentatives de reconversion du puits Arthur, un dépôt de sable de fonderie était prévu en 1994 mais fut annulé[36].

.JPG.webp) Reste du terril.

Reste du terril. Une partie remaniée.

Une partie remaniée. Zone exploitée.

Zone exploitée. Blocs de schiste agglomérés.

Blocs de schiste agglomérés. Extrémité intacte.

Extrémité intacte.

Centrale photovoltaïque

En 2021, un projet de construction d'une centrale photovoltaïque de 4,8 hectares sur le terril est mené par la commune de Magny-Danigon, en collaboration avec Valeco. La mise en service est prévue pour l'horizon 2024-2025 avec une puissance maximale de 5 MWc permettant de couvrir la consommation électrique de 3 000 habitants[45].

Notes et références

Notes

- Un picot est un coin de bois qui sert à serrer la lambourde, dans le picotage d'un puits.

- Citation du compte rendu du conseil d'administration : « Le nouveau siège no 11 s’appellera siège Arthur-de-Buyer afin de donner à son président un nouveau témoignage de reconnaissance. ».

- Citation de Léon Poussigue : « Ce que nous avons recherché en somme, ce n'est pas le luxe mais la commodité et la propreté la plus complète. Le fer, la pierre et la brique ont été les seuls matériaux utilisés. ».

- En géologie et minéralogie, une lentille est un dépôt ou amas de faible épaisseur, s'amincissant sur les bords.

- Voir les photos de Wikimedia Commons.

Références aux ouvrages

- Parietti 1999, p. 3.

- Parietti 2001, p. 52.

- Parietti 1999, p. 11-12.

- Parietti 1999, p. 7.

- Parietti 1999, p. 4.

- Parietti 1999, p. 5.

- Parietti 1999, p. 6.

- Pierre-Christian Guiollard 1993, p. 16.

- Parietti 1999, p. 10.

- Parietti 1999, p. 12.

- Parietti 2001, p. 53.

- Léon Poussigue, p. 9.

- Parietti 1999, p. 8.

- Parietti 1999, p. 9.

- PNRBV, p. 6.

- Pierre-Christian Guiollard 1993, p. 41 (caractéristiques des chevalements de type avant-carré porteur).

- Léon Poussigue, p. 6.

- Parietti 1999, p. 13-14.

- Parietti 2010, p. 40.

- Parietti 1999, p. 21.

- Parietti 2010, p. 15, 16 et 19.

- Parietti 1999 (2), p. 43.

- Parietti 1999, p. 13.

- Parietti 1999 (2), p. 29.

- Parietti 1999, p. 14.

- Parietti 1999, p. 15.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (2), p. 29-33.

- Parietti 1999, p. 20.

- Pierre-Christian Guiollard 1993, p. 45 (caractéristiques des chevalements de type portique).

- Parietti 1999, p. 16-18 et 37-38.

- Parietti 1999, p. 23.

- Parietti 1999, p. 24.

- Parietti 1999, p. 25.

- Parietti 2001, p. 73.

- CDM 1954, p. 13-13.

- Parietti 1999, p. 27.

- CDM 1954, p. 6.

- Parietti 2010, p. 72.

- Parietti et Petitot 2005, p. 12.

- Parietti 1999, p. 28-29.

- Parietti 2001, p. 86.

- Chantal Lavoine et Daniel Grosjean, « Magny-Danigon (70) : une soirée illégale au Puits Arthur De Buyer », L'Est républicain, .

- « Il y a déjà eu 5-6 free parties sur le site », L'Est républicain, .

- A.R., « Excédés par la sono de la Rav’Party », L'Est républicain, .

- Guillaume Minaux, « Une centrale solaire en projet près de Lure », sur L'Est républicain, (consulté le ).

Références à Internet

- [PDF] Damien Petythory et Piernot Jérôme, « HT07 - Patrimoine industriel : enjeux culturel et économique », p. 4-10.

- « Puits Arthur-de-buyer », notice no IA70000155, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Le puits Arthur de Buyer s'inscrit dans l’Histoire de techniques minières », sur ermina.fr (consulté le ).

- « Histoire du puits Arthur », sur http://www.abamm.org/, Amis du musée de la mine de Ronchamp (consulté le ).

- « Documents sur le dépôt de dynamite », sur http://www.abamm.org/, Amis du musée de la mine de Ronchamp (consulté le ).

- « Léon Poussigue », sur http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr.

- « Histoire des puits de Ronchamp », sur http://www.abamm.org/ (consulté le ).

- « État actuel du puits Arthur », sur http://www.abamm.org/.

- « Une feuille d'acanthe », sur http://www.abamm.org/.

- Gérard Lapalus, « Une feuille d'acanthe, 1990, Puits Arthur, Ronchamp », sur Documents d'artistes Nouvelle-Aquitaine.

- « Le site du puits Arhur-de-Buyer visité ».

- « Le puits Arthur-de-Buyer », sur http://www.patrimoine-minier.fr.

- H. P., « Magny-Danigon: 60 combattants jouent à la petite guerre », Le Pays, .

- H. P., « 50 participants au jeu de guerre imaginé par S-Airsoft », Le Pays, .

- H. P., « Conseil : le Puits Arthur à l’heure photovoltaïque », Le Pays, (ISSN 2102-6890).

- [PDF] « Compte rendu du conseil municipal de Magny-Danigon », sur Communauté de communes du Pays de Lure, .

- « Service d'eau potable de Magny-Danigon », sur http://eaucourante.fr/.

Références aux fiches du BRGM

Le BRGM est l'organisme public français référent dans le domaine des sciences de la Terre pour la gestion des ressources et des risques du sol et du sous-sol.

Illustrations

- « La fabrication du charbon de bois », sur http://www.abamm.org/.

- « Exposition temporaire de Jacques Vieille en 1990 », sur http://www.jacquesvieille.com/.

- « La maison du gardien dans les années 2000 », sur http://www.abamm.org/.

- « La maison du gardien en 2012 », sur http://www.abamm.org/.

- « Le tunnel devenu un réservoir d'eau », sur http://www.abamm.org/.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « Site des Amis du Musée de la Mine »

- « Le puits Arthur-de-Buyer », sur http://www.abamm.org/

- « Cartes postales anciennes du puits Arthur-de-Buyer », sur http://jtaiclet.free.fr/ Ronchamp au siècle dernier

- « Fiche du puits Arthur-de-Buyer », sur http://infoterre.brgm.fr/, BRGM

- « Puits Arthur-de-Buyer », notice no IA70000155, base Mérimée, ministère français de la Culture

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp, I : La mine, Vesoul, Éditions Comtoises, , 87 p. (ISBN 2-914425-08-2).

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp, II : Les mineurs, Noidans-lès-Vesoul, fc culture & patrimoine, , 115 p. (ISBN 978-2-36230-001-1).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 2 : Le puits Arthur de Buyer, Association des amis du musée de la mine, (OCLC 468853535).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 5 : Le puits du Magny, Association des amis du musée de la mine, 1999 (2).

- Jean-Jacques Parietti et Christiane Petitot, Géomètre aux houillères de Ronchamp, Association des amis du musée de la mine, .

- PNRBV, Le charbon de Ronchamp, Déchiffrer le patrimoine, Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ISBN 978-2-910328-31-3 et 2-910328-31-7).

- Pierre-Christian Guiollard, Les chevalements des houillères Françaises, Fichous, Pierre-Christian Guiollard, , 268 p. (ISBN 2-9502503-6-X).

- [PDF] CDM, Livre jaune, Comité de défense de la mine et de la centrale thermique de Ronchamp, (lire en ligne).

- [PDF] Léon Poussigue, Extrait des mémoires sur le fonçage du puits Arthur-de-Buyer (lire en ligne).