Puits Saint-Joseph

Le puits Saint-Joseph est l'un des principaux puits des houillères de Ronchamp, sur la commune de Ronchamp, dans la région française de Bourgogne-Franche-Comté. Il est l'un des charbonnages les plus productifs du bassin minier ronchampois pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Pendant toute cette période, il est le centre d'activité de la compagnie minière avec l’installation d'une cokerie et d'un lavoir à charbon, avant d'être remplacé par le puits du Chanois. Le puits Saint-Joseph sera touché plusieurs fois par des catastrophes. Le , un coup de grisou fait vingt-neuf morts. Le , une nouvelle explosion détruit les galeries du fond et la toiture du bâtiment de recette en surface.

| Puits Saint-Joseph | |||||

Vue générale des installations du puits Saint-Joseph avec le puits Notre-Dame en arrière-plan, sur la gauche. | |||||

| Puits Saint-Joseph | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Coordonnées | 47° 41′ 50″ nord, 6° 38′ 47″ est[BRGM 1] | ||||

| Début du fonçage | |||||

| Mise en service | |||||

| Profondeur | 453 mètres | ||||

| Section | 3,05 × 2,15 mètres | ||||

| Arrêt | 1895 (extraction) | ||||

| Remblaiement ou serrement | 1896 | ||||

| Administration | |||||

| Pays | France | ||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Haute-Saône | ||||

| Commune | Ronchamp | ||||

| Caractéristiques | |||||

| Compagnie | Houillères de Ronchamp | ||||

| Ressources | Houille | ||||

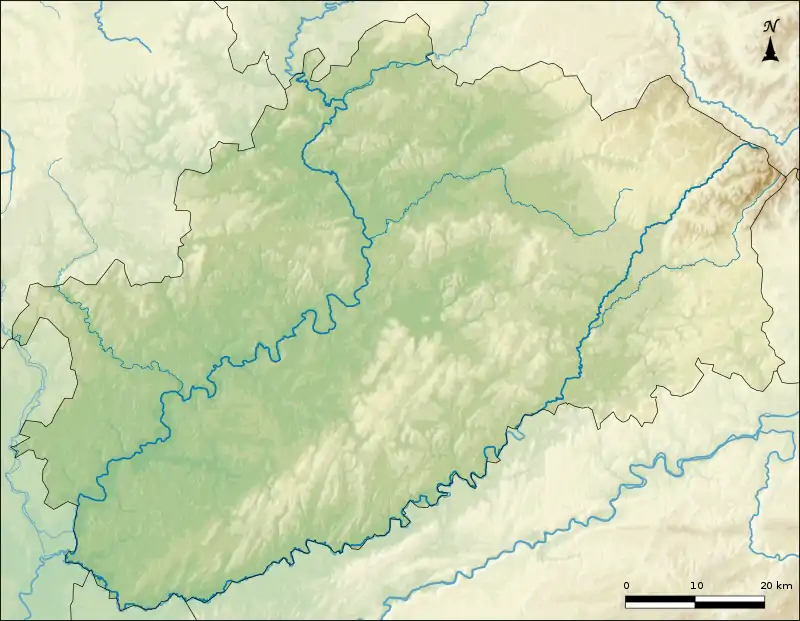

| Géolocalisation sur la carte : bassin minier de Ronchamp et Champagney

Géolocalisation sur la carte : Haute-Saône

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

Après la fermeture du puits Saint-Joseph en 1895, les bâtiments sont rasés pour être remplacés par une petite scierie, dont les bâtiments, devenus magasins pour matériaux de construction, existent toujours au début du XXIe siècle. Des terrils et le passage d'une ancienne voie ferrée subsistent.

Fonçage

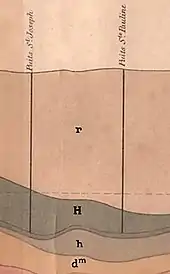

r : grès rouge ;

H : terrain houiller supérieur ;

h : terrain carbonifère ;

dm : terrain métamorphique.

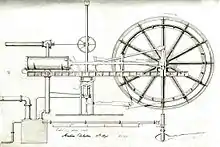

En 1830, Monsieur Thirria ingénieur des mines de l'État exerçant à Vesoul, prévoit déjà la nécessité de creuser un puits à 1 200 mètres au Sud-Ouest du puits no 1[1]. Le fonçage du puits est finalement entrepris à partir du avec une section de 2,15 mètres x 3,05 mètres divisée en deux sections, l'une pour l'extraction (2,15 m x 2,25 m), l'autre pour l'aérage (2,15 m x 0,8 m)[2]. L'approfondissement moyen est de sept mètres par mois[3] grâce à l'ancienne machine d'extraction du puits Saint-Louis d'une puissance de 24 chevaux[4]. Il aurait dû recevoir la machine à taquets de M. Méhu et seconder le puits Saint-Charles qui était alors le seul puits en exploitation du bassin houiller[5]. Sa section est rectangulaire, large de 2,15 mètres et longue de 3,05 mètres ; le puits est équipé de deux compartiments dont celui réservé à l’aérage. Un cuvelage en fonte composé de soixante anneaux cylindriques a été établi avec une base à 150 mètres de profondeur, sur une hauteur de 89 mètres. Les anneaux sont constitués de plusieurs segments, les joints horizontaux et verticaux sont faits de plomb-béton et, au fur et à mesure de la pose des anneaux, du béton de ciment est coulé entre le cuvelage et le terrain. De forts dégagements de grisou dans les couches de houille sont remarqués[6].

Lors du fonçage du puits, de nombreuses difficultés sont rencontrées pour l'aérage des travaux du fond malgré l’utilisation d'une cheminée d'appel et d'une gaine en planches. L'aérage est amélioré en 1856, lorsque le système avec toc-feu est remplacé par deux ventilateurs Duvergier[6] - [7].

Exploitation

Le , le fonçage est terminé à 441,64 mètres de profondeur, après avoir traversé la première veine de houille épaisse de 3,30 mètres ; la seconde couche est recherchée par trois sondages entrepris au fond mais sans succès[3]. Une machine à vapeur de 120 ch[8] à deux cylindres horizontaux de 0,75 mètre de diamètre et deux mètres de course est achetée au Creusot pour l'extraction[2]. Elle est alimentée par six générateurs composés d'un cylindre de dix mètres de long et de 1,11 mètre, chauffés directement par les flammes du foyer de diamètre qui peuvent consommer jusqu'à dix-sept tonnes de houille quotidiennement[9].

En 1858, le puits Saint-Joseph est relié au réseau ferré des houillères par une voie ferrée qui assure le transport du charbon via la ligne de Paris-Est à Mulhouse-Ville[10].

En 1859, les chaudières de la machine à vapeur sont remplacées par six générateurs de Mulhouse avec une surface de chauffe plus importante permettant une économie de cinq tonnes de charbon par jour grâce à leur surface de chauffe de 50 m2 (les anciennes n'ayant que 17 m2)[9]. Des cages en fer à deux étages (correspondant à deux niveaux de recettes au fond et au jour) munies du parachute Duvergier puis Fontaine (à la suite d'accidents) sont utilisées pour transporter des chariots de 800 kilogrammes. Un chevalement de quatorze mètres de haut en sapin et en chêne supporte des molettes de 3,50 mètres de diamètre par lesquelles passent des câbles en aloès[11].

La même année, des câbles en fer sont testés à Saint-Joseph dans des conditions défavorables (fortes infiltrations d'eau), de ce fait les résultats ne sont pas satisfaisants[12]. En , 200 tonnes de houille extraites du puits Saint-Joseph sont expédiées à la gare de Dornach pour être testées par la Société industrielle de Mulhouse (test du pouvoir calorifique et de la composition)[13].

Le , une explosion de grisou fait vingt-neuf morts dans les travaux du couchant. La reprise du travail, dans ce secteur d'exploitation, ne se fit qu'en 1874[6]. Le , à 11 heures, un jet enflammé de grisou se forme à cause d'un tamis percé. Le puits est fermé jusqu’au pour des raisons de sécurité mais cela ne suffit pas puisque le à 3 heures se produit une violente détonation. Puis une autre à 9 h 30, si violente qu'elle enlève le barrage composé de terre et de plateaux ainsi que toute la toiture du bâtiment. La décision est prise de noyer les chantiers du puits pour éteindre l’incendie. Quelques jours plus tard, débute l’épuisement des eaux dont le volume excède les 90 000 m3[6].

Le , une galerie de liaison est creusée avec le puits Saint-Charles qui assure l'aérage[6]. En , le puits Saint-Joseph est le plus productif du bassin minier avec 6 258 tonnes de houille extraite au cours du mois contre 2 585 tonnes pour le puits Saint-Charles, 2 622 tonnes pour le puits Sainte-Barbe et 502 tonnes pour le puits Sainte-Pauline[14]. La production s'élève à 75 774,7 tonnes en 1861, 67 567,1 tonnes en 1862 et 34 460,8 tonnes en 1863[15].

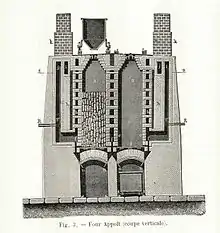

En 1862, une cage à trois étages est installée. La même année sont construits des fours Appolt (verticaux) de grand volume puis des fours à coke belges horizontaux. Par la suite, ils sont remplacés par des fours plus perfectionnés à côté de l’atelier de lavage[6].

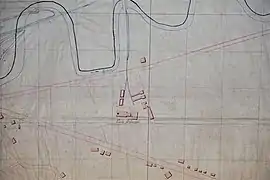

Plan de masse (1886).

Plan de masse (1886). Représentation du puits sur un plan de coupe du bassin (1858).

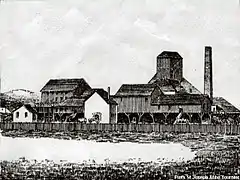

Représentation du puits sur un plan de coupe du bassin (1858). Les ateliers du puits Saint-Joseph ; derrière, le chevalement et la cheminée vers 1884.

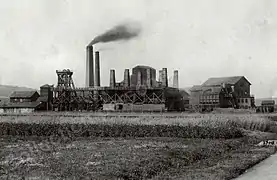

Les ateliers du puits Saint-Joseph ; derrière, le chevalement et la cheminée vers 1884. La cokerie du puits Saint-Joseph (fours Appolt) vers 1884.

La cokerie du puits Saint-Joseph (fours Appolt) vers 1884. Coupe de four Appolt[6].

Coupe de four Appolt[6].

Au cours de l'année 1868, 50 000 tonnes de houille sont extraites à Saint-Joseph, l'année suivante la production passe à 66 000 tonnes, il reste donc le puits le plus productif de la compagnie[16]. En 1878, les ingénieurs constatent que l’eau du Rahin envahit le puits[17]. En 1895, l’extraction cesse définitivement au puits Saint-Joseph[6]. La cokerie est remplacée en 1898 par celle du Chanois[18].

Le puits en fin d'activité, vers 1894. Les fours Appolts ont disparus et les fours horizontaux sont visibles sur la droite. Au fond à gauche, la cheminée du puits Notre-Dame est représentée fumante.

Le puits en fin d'activité, vers 1894. Les fours Appolts ont disparus et les fours horizontaux sont visibles sur la droite. Au fond à gauche, la cheminée du puits Notre-Dame est représentée fumante. Le bâtiment du lavoir à gauche et la cheminée des chaudières à droite vers 1900 (le bâtiment du puits est ici démoli).

Le bâtiment du lavoir à gauche et la cheminée des chaudières à droite vers 1900 (le bâtiment du puits est ici démoli). Les mêmes bâtiments dans la perspective de l'église Notre-Dame-du-Bas vers 1900.

Les mêmes bâtiments dans la perspective de l'église Notre-Dame-du-Bas vers 1900.

Reconversion

Les installations du puits Saint-Joseph sont rasées pour être remplacées, au début du XXe siècle, par la scierie de l'Union Industrielle qui emploie une vingtaine de personnes en 1918. Elle produit 6 000 tonnes de pièces de charpente en 1938. À cette époque, l'usine fonctionne grâce à un moteur électrique de 120 cv[19]. Une ébénisterie et un atelier de carrosserie font également partie des installations. L'ensemble devient par la suite un magasin de vente de matériaux de construction[19] - [20].

Au début du XXIe siècle, les bâtiments industriels ayant accueilli une scierie puis le magasin existent toujours. Ils sont classés le à l'inventaire général du patrimoine culturel. Le puits se situe sous un des bâtiments du site industriel, entre la RN 19 et la départementale 4[19] - [21].

Une série de maisons de mineurs.

Une série de maisons de mineurs. Le carreau du puits Saint-Joseph, situé derrière les arbres, sous le bâtiment.

Le carreau du puits Saint-Joseph, situé derrière les arbres, sous le bâtiment. Bâtiment de l'ancienne scierie.

Bâtiment de l'ancienne scierie. Autres bâtiments où se trouve le puits.

Autres bâtiments où se trouve le puits.

Terrils et voie ferrée

- 47° 41′ 55″ N, 6° 38′ 34″ E

Le puits Saint-Joseph possédait de nombreux terrils qui sont exploités après la fermeture des mines en 1958 et ont presque disparu à la fin du XXe siècle. Ils sont traversés par une ancienne voie de chemin de fer construite en 1858 et utilisée jusqu'à la reconversion de la scierie de l'Union. Elle appartient au réseau ferré des houillères de Ronchamp est passe sur un pont en bois qui n'existe plus au début du XXIe siècle[22] - [23].

Un flanc de terril.

Un flanc de terril. Un terril voisin.

Un terril voisin. Passage de l'ancienne voie ferrée le long d'un terril.

Passage de l'ancienne voie ferrée le long d'un terril. Ancien pont de la voie ferrée sur le Rahin, en direction du puits Saint-Charles.

Ancien pont de la voie ferrée sur le Rahin, en direction du puits Saint-Charles.

Notes et références

Références

- François Mathet 1882, p. 120.

- François Mathet 1882, p. 192.

- François Mathet 1882, p. 191.

- François Mathet 1882, p. 116.

- Parietti 1999 (1), p. 8.

- « Histoire du puits Saint-Joseph », sur Les Amis du Musée de la Mine.

- Parietti 2001, p. 30.

- Édouard Thirria 1869, p. 186.

- François Mathet 1882, p. 193.

- Société de l'industrie minérale 1882, p. 676.

- François Mathet 1882, p. 194.

- « Tests de câbles en fer ».

- Société industrielle de Mulhouse 1860, p. 132.

- Parietti 1999 (1), p. 34.

- Michel Godard 2012, p. 336.

- Parietti 1999 (2), p. 18.

- Parietti 1999 (1), p. 33.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 83.

- Notice no IA70000153, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Le site du puits Saint-Joseph en 2006 », sur http://culture.gouv.fr/.

- « Situation et vestige du puits Saint-Joseph », sur http://www.abamm.org/.

- « La voie ferrée et le terril du puits Saint-Joseph », sur http://www.abamm.org/.

- « Le pont de la voie ferrée du puits Saint-Joseph », sur http://www.abamm.org/.

Références aux fiches du BRGM

Le BRGM est l'organisme public français référent dans le domaine des sciences de la Terre pour la gestion des ressources et des risques du sol et du sous-sol.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. I : La mine, Vesoul, Éditions Comtoises, , 87 p. (ISBN 2-914425-08-2).

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. II : Les mineurs, Noidans-lès-Vesoul, fc culture & patrimoine, , 115 p. (ISBN 978-2-36230-001-1)

- Jean-Jacques Parietti, Le puits Saint-Charles, Ronchamp, Association des amis du musée de la mine, coll. « Les dossiers de la Houillère » (no 3), 1999 (1), 55 p. (BNF 37621655).

- Jean-Jacques Parietti, Le puits d'Eboulet, Association des amis du musée de la mine, coll. « Les dossiers de la Houillère » (no 5), 1999 (2) (lire en ligne).

- Société industrielle de Mulhouse, Bulletin, Volume 30, Partie 1, (lire en ligne).

- Édouard Thirria, Manuel à l'usage de l'habitant du département de la Haute-Saône, (lire en ligne), p. 182-186.

- François Mathet, Mémoire sur les mines de Ronchamp, Société de l'industrie minérale, (lire en ligne).

- Société de l'industrie minérale, Bulletin trimestriel, Saint-Étienne, (lire en ligne).

- [PDF] Michel Godard, Enjeux et impacts de l'exploitation minière du bassin houiller de Ronchamp (1810-1870), UTBM, (lire en ligne).