Puits du Chanois

Le puits du Chanois est l'un des principaux puits des houillères de Ronchamp, sur la commune de Ronchamp, dans le département français de la Haute-Saône et la région Bourgogne-Franche-Comté. Il a été le centre de l'exploitation houillères de Ronchamp de la fin du XIXe siècle à la fermeture des mines en 1958. Il a donc été choisi pour accueillir les installations annexes des houillères avec un lavoir à charbon, une cokerie et une centrale électrique. Il succède ainsi au puits Saint-Joseph en 1895 et cesse l'extraction en 1951.

| Puits du Chanois | |||||

.jpg.webp)

| |||||

| Puits d'extraction | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Coordonnées | 47° 41′ 36″ nord, 6° 37′ 47″ est[BRGM 1] | ||||

| Début du fonçage | |||||

| Mise en service | 1895 | ||||

| Profondeur | 588 mètres | ||||

| Diamètre | 3,2 mètres | ||||

| Étages des accrochages | 580 | ||||

| Arrêt | 1951 (extraction) | ||||

| Remblaiement ou serrement | 1958 | ||||

| Puits de secours | |||||

| Coordonnées | 47° 41′ 36″ nord, 6° 37′ 49″ est | ||||

| Début du fonçage | 1873 | ||||

| Mise en service | 1895 | ||||

| Diamètre | 2,2 mètres | ||||

| Arrêt | 1951 (aérage et secours) | ||||

| Remblaiement ou serrement | 1958 | ||||

| Administration | |||||

| Pays | France | ||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Haute-Saône | ||||

| Commune | Ronchamp | ||||

| Caractéristiques | |||||

| Compagnie | Houillères de Ronchamp | ||||

| Groupe | Électricité de France | ||||

| Ressources | Houille | ||||

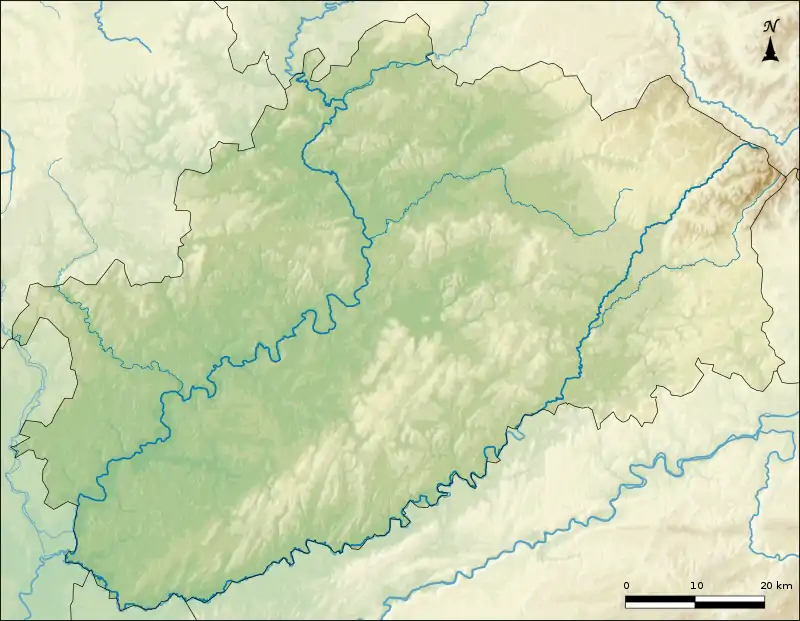

| Géolocalisation sur la carte : bassin minier de Ronchamp et Champagney

Géolocalisation sur la carte : Haute-Saône

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

De nombreux vestiges de ces installations (ruines, grande trémie en béton, bâtiments reconvertis et deux imposants terrils) subsistent au début du XXIe siècle.

Fonçage

Avant 1873, la compagnie des houillères de Ronchamp exploite le centre du bassin minier de Ronchamp et Champagney. Mais les puits occupés à cette tâche arrivent en fin d'exploitation et doivent être remplacés. C'est le rôle du puits du Magny et du puits du Chanois[1].

Le fonçage de ce dernier commence le avec un diamètre utile de 3,20 mètres. Le puits d’aérage est creusé à 25 mètres du premier avec un diamètre de 2,20 mètres. Un cuvelage haut de 120 mètres est ajouté pour atténuer les venues d’eau importantes de 300 hectolitres par l’heure. En complément du cuvelage, on installe des pompes de marque Neut et Dumont[1].

Le , le fonçage rencontre la houille à 580 mètres de profondeur mais la couche est inexploitable. Le puits est arrêté à 588 mètres dans le terrain de transition. Les recherches sont rendues impossibles par de fortes arrivées d'eau et le puits reste en attente d’exploitation jusqu’en 1895[1].

Les installations provisoires servant au fonçage du puits du Chanois.

Les installations provisoires servant au fonçage du puits du Chanois._-_05.jpg.webp) Même angle de vue avec les installations définitives neuves.

Même angle de vue avec les installations définitives neuves.

Exploitation

L’exploitation commence avec le XXe siècle et une production sans cesse croissante qui passe de cent tonnes par jour en 1895 à 250 tonnes par jour en 1900[2] pour finalement atteindre 12 587 tonnes au cours de l'année 1901. Il reçoit la machine d'extraction du puits Sainte-Pauline[1] de 120 ch[3] après restauration avec des câbles en aloès de section décroissante. Ce type de câble est utilisé jusqu'à la fin de l'exploitation[1]. La recette du jour est installée à plus de six mètres du sol comme en témoignent les anciennes cartes postales, les plans et le large mur en pierres visible jusqu'en 2014[4].

_-_03.jpg.webp) Vue générale du puits au début de son activité avec son terril naissant et la colline de Bourlémont en arrière.

Vue générale du puits au début de son activité avec son terril naissant et la colline de Bourlémont en arrière. Vue rapprochée du bâtiment d'extraction, avec la ville de Ronchamp en arrière.

Vue rapprochée du bâtiment d'extraction, avec la ville de Ronchamp en arrière. Chevalement métallique situé dans le bâtiment d'extraction du puits du Chanois.

Chevalement métallique situé dans le bâtiment d'extraction du puits du Chanois. Vue latéral du bâtiment d'extraction.

Vue latéral du bâtiment d'extraction.

L'air comprimé utilisé au puits du Magny et au puits du Chanois est produit par deux compresseurs Burckardt et un compresseur Sommeiller plus ancien. Dès 1897 il faut les remplacer par de nouveaux compresseurs de cinq mètres cubes actionnés par une machine à vapeur de 150 chevaux[5].

En 1902, la recette du fond est équipée d'une pompe et d'un éclairage fonctionnant à l'électricité[6]. Entre 1904 et 1910, un incendie persiste au fond de la mine sans faire de victime[1].

En 1928, un montage est creusé vers le puits Sainte-Marie et en 1929, c’est la bowette « Cameroun » (galerie au rocher) de plus de 1 500 mètres de long qui va le relier au puits Notre-Dame. En effet, ces deux puits possèdent encore des couches de charbon exploitables mais ne sont pas équipés pour l'extraction[4]. En 1933, la machine à vapeur d'extraction est remplacée par une machine électrique[i 1].

La machine à vapeur.

La machine à vapeur. La machine électrique.

La machine électrique._-_16.jpg.webp) La recette.

La recette._-_11.jpg.webp) Vue de la sortie des berlines.

Vue de la sortie des berlines.

Lors de la nationalisation des houillères françaises en 1946 sous l'impulsion du Gouvernement provisoire mené initialement par Charles de Gaulle, le bassin minier de Ronchamp est confié à Électricité de France (EDF), parce qu'il est trop éloigné des autres grands bassins miniers et qu'il comporte une importante centrale thermique[7].

Le puits du Chanois ferme en 1951, avant le puits Arthur-de-Buyer. En 1958, les deux puits sont comblés avec des schistes et sont munis d'une dalle en béton[1] - [8].

Reconversion

Après la fermeture, les installations sont démantelées, l'évite-molette et le compresseur à air sont remontés sur le puits de l'Étançon[9]. Les bâtiments sont démolis entre 1960 et 1963 pour laisser place à la cité Germinal, constituée de trois immeubles[i 2]. Seul le bâtiment d'extraction en ruine et la lampisterie qui conserve sa toiture subsistent. Le bâtiment d'extraction est finalement démoli en 1980[10].

Dans les années 2000 subsistent des ruines constituées du bâtiment de la lampisterie délabré, d'un reste de mur du bâtiment du puits ainsi que de plusieurs blocs de maçonnerie et de béton dans un terrain en friche, jonché de pierres de briques[4]. De 2011 à 2013, un chantier de construction de six pavillons a nécessité la destruction de plusieurs vestiges[11]. L'un des trois immeubles de la cité Germinal est également démoli après une autorisation obtenue le [12].

- Le chantier en février 2013.

.JPG.webp) Le mur du puits.

Le mur du puits..JPG.webp) Vue sur la cité Germinal.

Vue sur la cité Germinal..JPG.webp) Emplacement d'une future maison.

Emplacement d'une future maison.

.JPG.webp) Brique des anciens bâtiments.

Brique des anciens bâtiments..JPG.webp) Vestige d'un bâtiment.

Vestige d'un bâtiment..jpg.webp) Emplacement d'un compresseur.

Emplacement d'un compresseur.

En 2013, il subsiste le morceau du mur du bâtiment de la recette et le bâtiment de la lampisterie, restés intacts à côté du lotissement construit sur l'emplacement de plusieurs bâtiments de la fosse.

.JPG.webp) Vue panoramique du carreau de la fosse en 2013.

Vue panoramique du carreau de la fosse en 2013.

Dès 2014, le mur n'existe plus.

La lampisterie du puits du Chanois (2015).

La lampisterie du puits du Chanois (2015).

Le lotissement.

Le lotissement.

Installations annexes

- Forêts

- Terrils

- Bâtiments miniers

- Cité minière

- Plans d'eau

- Autres constructions

- Voies ferrées

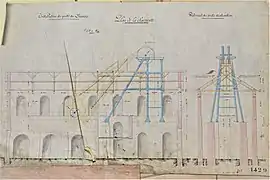

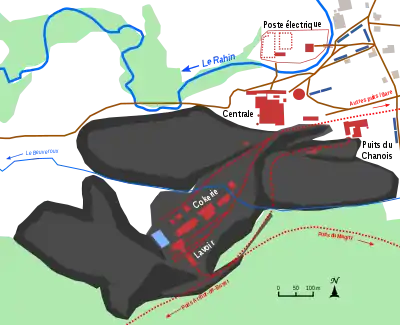

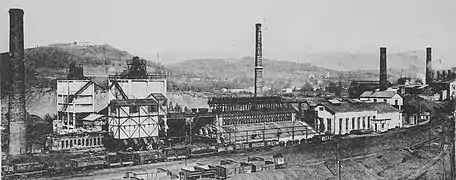

Les ateliers de triage-lavage-criblage sont construits en 1898, en remplacement des petits ateliers du puits du Magny. Une cokerie est construite de 1900 à 1920, pour remplacer les fours du puits Saint-Joseph, elle ferme en 1933 tandis que le reste des installations fonctionnent jusqu'à la fermeture des mines en 1958. La centrale électrique est exploitée par les houillères de Ronchamp de sa construction entre 1906 et 1907 jusqu’à la nationalisation en 1946, elle devient alors propriété d'Électricité de France jusqu'à sa fermeture en 1958. Elle est agrandie deux fois entre 1910 et 1924, pour atteindre une puissance de 30 MW. Sa production annuelle varie alors entre 5 et 37 GWh jusqu'en 1950[13]. Quelques ruines de ces installations (dont une trémie) subsistent au début du XXIe siècle[14] tandis que la seconde trémie a été dynamitée par l'armée dans les années 1960 et laissée sur place[i 3].

_-_14.jpg.webp) Le quartier du Chanois vers 1910 avec les fonderies, le puits, la centrale, la sablière, les voies ferrées et les terrils.

Le quartier du Chanois vers 1910 avec les fonderies, le puits, la centrale, la sablière, les voies ferrées et les terrils. Vue générale de la cokerie et de la centrale dans l'entre-deux-guerres.

Vue générale de la cokerie et de la centrale dans l'entre-deux-guerres.

La cité

La cité minière a été construite après la Première Guerre mondiale, en 1919, d'abord pour accueillir des troupes, avant d'être utilisée dans les années 1923-1925 pour loger les immigrés polonais. Elle se composait de petits baraquements provisoires qui étaient toujours habités après la fermeture de la mine[15] - [i 4]. Cette cité est propriété d'EDF pendant la nationalisation de la mine puis, est récupérée par la municipalité qui reloge les habitants ailleurs. Elle est démolie début 1976 et remplacée par un lotissement pour la partie nord et par un immeuble HLM pour la partie sud[16].

Les terrils

- 47° 41′ 32″ N, 6° 37′ 12″ E

Formation à l'époque des mines

Le puits du Chanois possède un lavoir à charbon qui reçoit également les produits du puits du Magny, du puits Arthur-de-Buyer et des travaux de l’Étançon (puits et galeries aux affleurements). Il y a donc de nombreux terrils (coniques et plats) autour de ces installations, situés dans la plaine du Chanois[i 5]. Avant leur exploitation en 2010, le volume total de déchets miniers est estimé à environ 1 million de tonnes[17]. Une partie de ces terrils connaissent une combustion interne spontanée pendant plusieurs dizaines d'années leur donnant une couleur rouge[i 6].

Exploitation des terrils

Ces terrils, encore riches en charbon sont exploités par la société Escaut-Énergie entre mars 1985 et décembre 1986[18]. La plupart des terrils de la plaine du Chanois ont disparu (exploités comme une carrière)[i 7], notamment ceux situés près du puits[i 8].

Le , le préfet de la Haute-Saône autorise l'exploitation des schistes du terril comme carrière par la société anonyme GDFC (granulats de Franche-Comté) à condition que les milieux naturels protégés restent intacts et que les sites historiques soient respectés (certains terrils, les bâtiments anciens et la trémie en béton)[19]. La même société exploitait déjà le terril (lieu-dit « Le Triage ») depuis 1994[20].

- Vestiges des installations d'Escaut-Énergie.

_-_03.jpg.webp)

_-_04.jpg.webp)

_-_06.jpg.webp)

_-_08.jpg.webp)

Fossiles

Les terrils recèlent de nombreux fossiles témoignant de l'époque du Carbonifère dont la particularité est de regrouper à la fois des plantes vivant dans un environnement sec et montagnard (Épine noire, Fougères, Cordaites et les premières plantes à fleurs qui sont présentes uniquement dans les couches les plus récentes) et dans des milieux de plaines marécageuses (renoncule flottante Lepidodendron, sigillaire, Calamites, Sphenophyllum) ainsi que des poissons d'eau douce[21].

Zone naturelle

Au début des années 2000, l'association SMPM effectue un inventaire de la mycoflore sur le site des terrils du Chanois colonisés par les bouleaux et saules et découvre plusieurs espèces rares tels que le Pisolithus arhizus, le Lactarius fuscus et le Stropharia rugosoannulata démontrant l’intérêt de conserver ces terrils. Le , le conseil municipal de Ronchamp annonce officiellement la conservation de la partie nord-ouest des terrils de la plaine du Chanois ainsi que le terril du puits de l'Étançon[22] - [23]. À la même période, la partie non végétalisée du site (surnommé « crassier ») est régulièrement utilisée pour la pratique du moto-cross, mais cela est interdit par la municipalité de Ronchamp en raison des nuisances sonores occasionnées, les contrevenants risquent 135 € d'amende ainsi que la confiscation de la moto et de son véhicule de transport[24].

Le terril rouge (Ronchamp) à gauche et le terril noir à droite (Magny-Danigon).

Le terril rouge (Ronchamp) à gauche et le terril noir à droite (Magny-Danigon). Le terril rouge (Ronchamp).

Le terril rouge (Ronchamp). Le terril exploité (Magny-Danigon).

Le terril exploité (Magny-Danigon). Zone exploitée.

Zone exploitée.

Aire d'accueil pour les Gens du voyage

Une aire d'accueil pour les gens du voyage est aménagée par la communauté de communes Rahin et Chérimont de 2013 à 2014, au nord-est des terrils subsistants, à côté de l'ancienne cokerie. Elle est formée de huit zones de stationnement de 80 m2 chacune et de trois plateformes de grand passage formant une surface utile de 9 200 m2[25] - [26].

La constitution du terril rouge.

La constitution du terril rouge. Le terril exploité près du puits.

Le terril exploité près du puits. L'aire d'accueil des gens du voyage.

L'aire d'accueil des gens du voyage. Les trois plateformes.

Les trois plateformes.

Centrale photovoltaïque

En 2021, un projet de construction d'une centrale photovoltaïque de 5,9 hectares sur les terrils du Chanois est mené conjointement par les communes de Ronchamp et Magny-Danigon avec l'aide de la communauté de communes Rahin et Chérimont et de la communauté de communes du pays de Lure, en collaboration avec TotalEnergies et Altergie. La centrale serait située sur deux zones : celle de Ronchamp (2,6 hectares) sera installée au sommet du terril rouge, à proximité du puits du Chanois et de l'ancienne centrale thermique des houillères — dont l'ancien poste électrique servirait à la distribution du courant — et la zone de Magny-Danigon (3,3 hectares) sera située sur l'ancien terril trié par Escaut-Énergie et exploité comme granulats. Les travaux pourraient avoir lieux à l'horizon 2023-2024 pour une mise en service en 2025. Le projet comprend un total de 9 256 modules potentiels pour une puissance maximale de 4,99 MWc permettant de couvrir la consommation électrique de 3 480 habitants[27] - [28] - [29].

Notes et références

Références

- « Les puits de Ronchamp », sur Les Amis du Musée de la Mine (consulté le ).

- Jean-Jacques Parietti 1999 (2), p. 15.

- Édouard Thirria 1869, p. 186.

- « Le puits du Chanois », sur Les Amis du Musée de la Mine (consulté le ).

- Jean-Jacques Parietti 1999 (2), p. 11.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 48.

- Parietti 2001, p. 73.

- Parietti et Petitot 2005, p. 12.

- Parietti 2017, p. 17.

- Missions de photographie aérienne disponible sur Géoportail par années.

- « Le Chanois et Recologne passés sous la loupe », sur Le Pays.

- « La démolition de l'immeuble actée », sur L'Est républicain.

- « Les ateliers dans la plaine du Chanois », sur Les Amis du Musée de la Mine (consulté le ).

- Alain Banach, « Les vestiges du triage », sur Les Amis du Musée de la Mine (consulté le ).

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 101.

- « Les corons du quartier du Chanois ».

- « Les terrils du bassin houiller de Ronchamp et Champagney », sur abamm.org (consulté le ).

- « La société Escaut-Énergie au Magny-Danigon ».

- « Autorisation d'exploitation des terrils du Chanois » [PDF], sur haute-saone.gouv.fr.

- DREAL Franche-Comté, « Études préalables à la révision des quatre schémas départementaux des carrières » [PDF], sur franche-comte.developpement-durable.gouv.fr, .

- [PDF] Yves Clerget, Il était une fois… un paysage ancien : La forêt houillère à Ronchamp, Service éducatif du Muséum Cuvier de Montbéliard (lire en ligne).

- Les terrils de Ronchamp : de la banalisation au sentier d’interprétation, SMPM (lire en ligne).

- [PDF] Liste rouge des champignons supérieurs de Franche-Comté, DREAL Franche-Comté, (lire en ligne), p. 18.

- « Le crassier de Ronchamp », sur ronchamp.fr (consulté le ).

- « L'aire d'accueil des gens du voyage alimentée en électricité », sur L'Est républicain, (consulté le ).

- [PDF] Communauté de communes Rahin et Chérimont, Création d'une aire d'accueil pour les Gens du voyage et d'une aire de grand passage, Ronchamp, (lire en ligne).

- Ch.L., « Une centrale photovoltaïque sur l’ancien terril », sur L'Est républicain, (consulté le ).

- « Une centrale photovoltaïque sur les terrils en projet », sur L'Est républicain, (consulté le ).

- Guillaume Minaux, « Une centrale solaire en projet près de Lure », sur L'Est républicain, (consulté le ).

Illustrations

- « La machine électrique », sur Les Amis du Musée de la Mine.

- « Vue sur la cité Germinal », sur abamm.org.

- « La trémie dynamitée ».

- « La cité du Chanois ».

- « Image des terrils ».

- « Le terril rouge ».

- « La disparition des terrils ».

- « Les terrils aujourd'hui disparus ».

Références aux fiches du BRGM

Le BRGM est l'organisme public français référent dans le domaine des sciences de la Terre pour la gestion des ressources et des risques du sol et du sous-sol.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « Site des Amis du Musée de la Mine »

- « Le puits du Chanois », sur http://www.abamm.org/

- « Le ateliers du Chanois », sur http://www.abamm.org/

- « Cartes postales anciennes du puits du Chanois », sur http://jtaiclet.free.fr/ Ronchamp au siècle dernier

- « Cartes postales anciennes des ateliers du Chanois », sur http://jtaiclet.free.fr/ Ronchamp au siècle dernier

- « Cartes postales anciennes de la centrale », sur http://jtaiclet.free.fr/ Ronchamp au siècle dernier

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. I : La mine, Vesoul, Éditions Comtoises, , 87 p. (ISBN 2-914425-08-2).

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. II : Les mineurs, Noidans-lès-Vesoul, fc culture & patrimoine, , 115 p. (ISBN 978-2-36230-001-1)

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 1 : Le puits Sainte marie, Association des amis du musée de la mine, (lire en ligne).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 5 : Le puits du Magny, Association des amis du musée de la mine, 1999 (2).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 6 : Le puits de l’Étançon, Association des amis du musée de la mine, .

- Jean-Jacques Parietti et Christiane Petitot, Géomètre aux houillères de Ronchamp, Association des amis du musée de la mine, .

- Conseil général du Territoire de Belfort, Vivre le Territoire : Le magazine de conseil général du Territoire de Belfort, Belfort, , 142e éd., 31 p.

- Édouard Thirria, Manuel à l'usage de l'habitant du département de la Haute-Saône, (lire en ligne), p. 182-186.