Houillères de Ronchamp

Les houillères de Ronchamp sont des mines de charbon situées dans l'est de la France exploitant la partie occidentale du bassin houiller stéphanien sous-vosgien, sous l'administration de différentes compagnies minières. Elles s'étendent sur trois communes, Ronchamp, Champagney et Magny-Danigon, dans le département de la Haute-Saône. Elles ont produit entre 16 et 17 millions de tonnes pendant plus de deux siècles, du milieu du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle pour alimenter les industries saônoises et alsaciennes. Leur exploitation a profondément marqué le paysage du bassin minier de Ronchamp et Champagney avec ses terrils, cités minières et puits de mine, mais aussi l'économie et la population locale (immigration polonaise et traditions minières notamment). Une forte camaraderie et une conscience de classe se développent, notamment avec l'arrivée des Fressais, favorisant plusieurs grèves et mouvements sociaux.

| Houillères de Ronchamp | |

Logo de la SCHR. | |

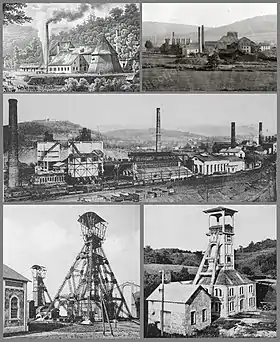

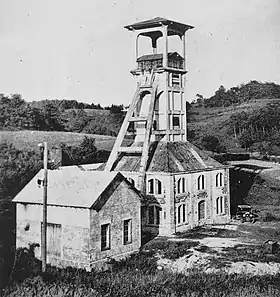

De haut en bas et de gauche à droite : le puits Saint-Louis, le puits Saint-Joseph, la cokerie-lavoir du Chanois, le chevalement du puits Arthur-de-Buyer et le chevalement du puits Sainte-Marie. | |

| Création | 1854 |

|---|---|

| Dates clés | 1744 : découverte du charbon.

1757 : accord des deux concessions de Ronchamp et de Champagney. |

| Disparition | 1946 : nationalisation, le bassin est confié à EDF. 1958 (arrêt de l'exploitation) |

| Forme juridique | 1757-1792 : mines privées, 1792-1801 : bien national, 1801-1843 : mines privées, 1843-1854 : Société civile Demandre, Bezanson et Cie, 1854-1919 : SCHR (Société civile des houillères de Ronchamp), 1919-1946 : SAHR (Société anonyme des houillères de Ronchamp), 1946-1958 : société nationalisée[1]. |

| Siège social | Champagney, Mulhouse puis Ronchamp |

| Activité | Houille, électricité |

L'exploitation a démarré dans des galeries à flanc de coteaux avant que ne soit creusé le puits Saint-Louis en 1810. Il est le premier véritable puits d'extraction du bassin minier. Les couches de charbon s'enfonçant de plus en plus, les puits se succèdent et sont de plus en plus profonds jusqu’à ce que la compagnie (la Société civile des houillères de Ronchamp) finisse par creuser deux fois de suite le puits le plus profond de France ; le puits du Magny (694 mètres) en 1878 et le puits Arthur-de-Buyer (1 010 mètres) en 1900. À la nationalisation des mines en 1946, les puits en activité et la centrale thermique sont confiés à Électricité de France. Cette exploitation est aussi marquée par des catastrophes minières, en particulier des coups de grisou.

Après la fermeture en 1958, les sites miniers sont mis en sécurité, les infrastructures sont pour la plupart démolies et les ouvriers sont convertis à d'autres activités. Dans les années 1970 et 1990, le musée de la mine Marcel-Maulini et deux associations sont créés pour préserver la mémoire de ce passé minier ; plusieurs sites sont réaménagés pour devenir visitables.

Géographie

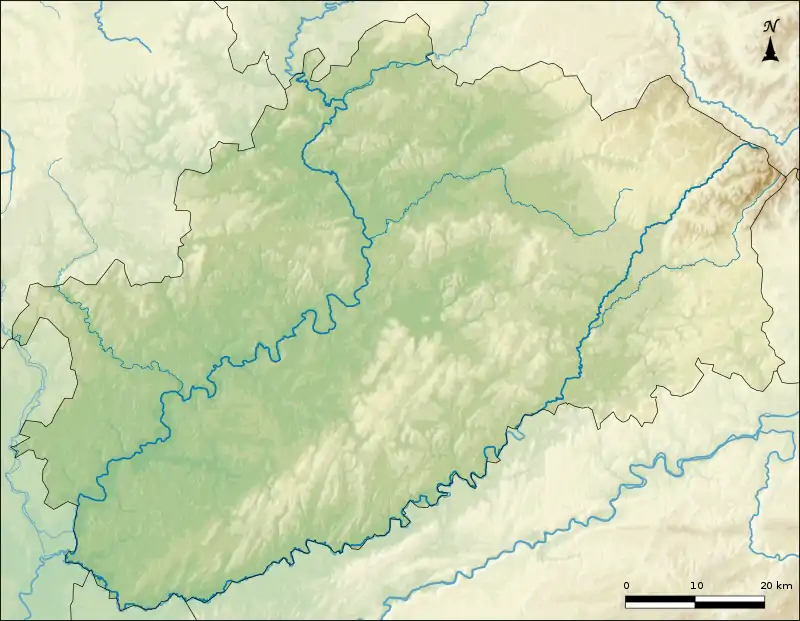

Localisation de Ronchamp, à l'est du département de la Haute-Saône. |

Situation

La zone exploitée et influencée par les houillères correspond au bassin minier de Ronchamp et Champagney qui est situé au cœur des bassins houillers des Vosges et du Jura, à l'est du département de la Haute-Saône, dans le nord de la région française de Bourgogne-Franche-Comté, à proximité de l'Alsace et des industries de Mulhouse. Les houillères sont donc une source d'énergie importante et incontournable pour les deux régions. La zone de chalandise alsacienne se situe entre les villes de Mulhouse, Thann et Cernay[2].

La concession de Ronchamp, Champagney et Éboulet, où sont exploitées les mines, mesure 4 503 hectares et inclut les communes de Ronchamp, Champagney, Magny-Danigon, Clairegoutte, Andornay, Palante et La Côte (seules les trois premières accueillent des charbonnages). Elle est entourée par la concession de Mourière au nord-ouest, la concession de Saint-Germain à l'ouest et la concession de Lomont au sud mais aussi par des travaux de recherches à l'est.

Géologie

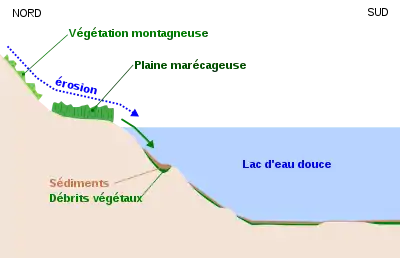

Le charbon a entamé sa formation il y a moins de 300 millions d'années, pendant le Stéphanien. La transformation des débris végétaux a eu lieu sur une période de 20 millions d'années pour former la houille. Pendant cette phase, les sédiments organiques se rassemblent dans une cuvette et sont recouverts par des alluvions, ils perdent ensuite leur oxygène et leur hydrogène à cause d'une élévation de la température et de la pression[3].

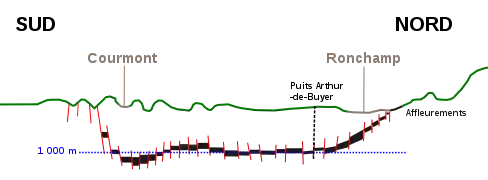

Le gisement fait partie du bassin houiller stéphanien sous-vosgien, situé sur un synclinal est-ouest Permo-Carbonifère[4]. Il est ici composé de deux couches de charbon (dont l'épaisseur varie de quelques centimètres à trois mètres), parfois séparées par une couche intermédiaire, s'étendant sur une surface de cinq kilomètres de longueur sur deux kilomètres de largeur avec une forme de coque de bateau[i 1]. Ce gisement est perturbé par plusieurs soulèvements géologiques du socle ; les soulèvements de l’Étançon, de Saint-Joseph, d'Éboulet, du Magny, de Sainte-Barbe ou encore le grand soulèvement sud[5] - [i 1].

Il s'appuie sur le versant méridional du massif des Vosges avec un pendage de 20° vers le sud-ouest. Celui-ci est presque immédiatement recouvert par du grès rouge et divers types d'argile. Le charbon n'affleure que sur une fine bande au nord du gisement en pleine forêt, ce qui explique sa découverte tardive[A 1] - [6].

Les roches stériles retrouvées dans les différents terrils sont majoritairement des schistes ou de la pyrite de fer. Ces deux roches se trouvent barrées dans les couches de houille ou autour de ces dernières, ce qui rend l'exploitation difficile et impose de laver le charbon avant sa commercialisation[A 1]. Les terrils du basin minier recèlent de nombreux fossiles témoignant de l'époque du Carbonifère dont la particularité est de regrouper à la fois des plantes vivant dans un environnement sec et montagnard (Épine noire, Fougères, Cordaites et les premières plantes à fleurs qui sont présentes uniquement dans les couches les plus récentes) et dans des milieux de plaines marécageuses (renoncule flottante Lepidodendron, sigillaire, Calamites, Sphenophyllum) ainsi que des poissons d'eau douce (présence d'un grand lac)[A 2].

Histoire

Débuts modestes

Des gisements de houille sont découverts à Ronchamp au milieu du XVIIIe siècle. L'activité minière constitue une ressource complémentaire pour une population dont l'activité est alors majoritairement agricole. En 1744, deux galeries de recherche ainsi que diverses fouilles en surface sont creusées, mais ces travaux n'ont rien d'officiels[A 1]. En 1749, le sieur de Gensanne, propriétaire de mines de Plancher-les-Mines et de plusieurs mines d'Alsace, envoie un morceau de charbon dans un laboratoire de Besançon afin d'effectuer des analyses[A 1]. C'est en 1751 que plusieurs demandeurs d'exploitations se font connaître. Parmi eux, deux industriels locaux : le sieur de Gensanne et François Guy, propriétaire d'une grande forge de Magny-Vernois. Finalement aucun d’entre eux n’obtiendra de concession[7].

Deux concessions sont finalement accordées en 1757[A 1] - [8]:

- la concession des seigneurs de Ronchamp à Ronchamp, accordée le ;

- la concession des princes-abbés de Lure à Champagney, accordée le [7].

L'arrêté du accorde aux barons de Ronchamp et consorts l'exploitation exclusive, pendant l'espace d'une trentaine d'années, de toutes les mines de charbon de terre qui se trouvent dans l'étendue de la baronnie de Ronchamp. Les deux concessions n'en font qu'une seule, et elles sont exploitées à frais communs par les deux concessionnaires, qui demandent une seule et même concession. Celle-ci est accordée par l'arrêté du [A 1].

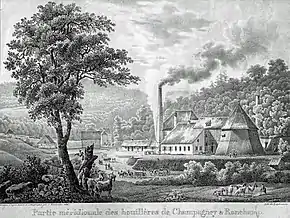

Sur une petite bande de quelques centaines de mètres, quelques dizaines de galeries et de petits puits intérieurs sont creusés et exploités entre 1760 et 1810. Mais la production est faible (de 2 000 à 4 000 tonnes par an[9]) et les conditions de travail sont pénibles. À la Révolution, les mines deviennent des « biens de l'État » et sont par la suite exploitées par des institutions étatiques, puis diverses sociétés privées. À la fin du XVIIIe siècle est créé le hameau de la Houillère avec des logements pour les ouvriers et le directeur, des places à charbon et des bâtiments de triage. Des petites usines sont également construites sur le site, comme une fabrique d'alun, une usine de noir de fumée ou encore une verrerie[9]. En 1810, le fonçage du puits Saint-Louis est entrepris, premier d'une série de vingt-sept[A 3]. Deux ans plus tard, les houillères sont acquises par la société Dollfus-Mieg et Compagnie appartenant à une famille industrielle alsacienne qui était alors la principale cliente des mines de charbon de Ronchamp[10].

De 1815 à 1832, huit puits se succèdent. D'abord le puits Henri IV (1815 ; profondeur : 61 mètres), très proche voisin du puits Saint-Louis, il sert peu à l'extraction principalement utile à l'exhaure[A 3] et à l'aérage de son voisin, plus profond et plus productif[11]. Le puits Samson (1822 ; profondeur : 19 mètres) est creusé à l'ouest du hameau dans une zone marécageuse du bois de la Tançon est rapidement abandonné à cause de la mauvaise qualité du charbon et de l’affluence de l'eau[A 3].

À l'est du hameau, dans le bois du Chevanel sont creusés quatre puits qui connaitrons une activité extractive n'excédants pas une décennie. Il s'agit du puits no 1 (1825 ; profondeur : 164 mètres), du puits no 2 (1825 ; profondeur : 156 mètres), du puits no 3 (1825 ; profondeur : 38 mètres) et du puits no 4 (1829, profondeur : 45 mètres). Les deux premiers sont équipés de machine d'extraction à vapeur, mais les deux derniers se contente d'un baritel[A 3].

Plus lointain, au sud-est, le puits no 5 (1830 ; profondeur : 74 mètres) est creusé dans le bois des Époisses, il rencontre un soulèvement de terrain sans dépôt houiller et manque de peu la zone qui sera exploité trois décennies plus tard par les puits Sainte-Pauline et Sainte-Barbe[12].

Le puits no 6 (1832) — creusé au sud du puits Samson — descend toutefois, à 66 mètres, sur un soulèvement et le puits Saint-Louis est en fin d'exploitation, car les deux couches qu'il exploite ont disparu[10]. Le creusement du puits no 7 est donc entrepris en 1839 afin de trouver de nouvelles veines de charbon. Comme la compagnie est en faillite, la concession est mise en vente et le fonçage du puits arrêté. L'histoire des houillères de Ronchamp aurait pu s'arrêter là[i 2].

Épopée industrielle

.gif)

En 1843, Charles Demandre, propriétaire de forges à Saint-Loup et à Aillevillers et Joseph Bezanson, filateur à Breuches, achètent la concession de Ronchamp pour 520 000 francs[13]. Après l'achat de la concession par la société alsacienne Demandre-Bezanson et Cie, le fonçage du puits no 7 reprend et le charbon est finalement atteint à une profondeur de 205 mètres, dans une nouvelle cuvette plus vaste et plus riche. Une machine d'extraction à vapeur est installée en surface afin de favoriser l'exploitation[13]. Fin 1843, beaucoup de puits ferment : seuls subsistent le puits Henri IV, le petit puits intérieur du Cheval et les puits nos 3, 6 et 7. En 1845 est creusé le puits Saint-Charles, premier puits vraiment extractif des houillères de Ronchamp, qui atteint une profondeur de 315 mètres. Cette même année, les travaux aux puits Henri IV, du Cheval et no 3 en sont à leur phase finale. Le dépilement des derniers massifs houillers est effectué, le puits no 6 est fermé, tandis que le puits no 7 continue d'extraire jusqu'en 1849[14]. À partir de 1847, les houillères de Ronchamp vont connaître la concurrence des houillères d’Éboulet qui obtiennent une concession en 1862, exploitée par un unique puits d'extraction : le puits Notre-Dame[15] - [16].

Cinq puits sont creusés dans les années 1850, pour pallier une mauvaise gestion des moyens d'extraction de la compagnie qui s'est contentée d'utiliser un seul puits (Saint-Charles), équipé d'un système d'extraction complexe et défectueux (la machine à taquets)[17]. Tout d'abord, le puits Saint-Joseph, ouvert en 1855 à la profondeur de 453 mètres. Il devient le puits le plus productif des Houillères de Ronchamp, secondant le puits Saint-Charles. En 1854, Charles Demandre et Joseph Bezanson décident de créer — avec des métallurgistes haut-saônois et des industriels alsaciens — la « Société civile des Houillères de Ronchamp » avec un capital de cinq millions de francs pour concurrencer Éboulet et financer le fonçage de trois puits la même année puis un quatrième l'année suivante. Le puits Sainte-Barbe ouvre en 1860 avec une profondeur de 324 mètres. Le puits Sainte-Pauline ouvre l'année suivante avec 546 mètres de profondeur. Le puits Saint-Jean, entrepris au même moment que les deux précédents est abandonné en 1856 à la profondeur de 51 mètres alors qu'il aurait pu seconder le puits Sainte-Pauline pour l'extraction d'un grand massif houiller. Le puits de l'Espérance, creusé en 1855, hérite de la machinerie du puits Saint-Jean. Il est abandonné à 103 mètres de profondeur[15] - [18].

Limité par la présence de la concession d'Éboulet au sud dans les années 1860, les Houillères de Ronchamp entreprennent le fonçage de deux puits aux extrémités du bassin : le puits Sainte-Marie, foncé à l'ouest et achevé en 1867 à une profondeur de 359 mètres, qui exploite un peu plus de mille tonnes dans une couche de médiocre qualité avant de devenir puits d'aérage en 1869 ; le puits Saint-Georges, foncé à l'est et achevé en 1868 à une profondeur de 470 mètres, qui exploite près de l'aval-pendage du puits Sainte-Pauline, avant de fermer en 1873[A 3] - [19]. En 1857, une grève éclate à la suite de deux violents coups de grisou, la compagnie en profite pour renvoyer les Fressais, trop revendicatifs. En 1862, la crise cotonnière touche d'importants clients alsaciens ce qui affecte la production et provoque une période de chômage[17].

- Les puits de la seconde moitié du XIXe siècle.

Le puits Notre-Dame.

Le puits Notre-Dame.

Vers 1865, les houillères de Ronchamp entrent dans leur période d'apogée et de prospérité économique qui dure jusqu'à la fin du siècle avec le creusement du puits Arthur-de-Buyer. La production s'élève à environ 200 000 tonnes de houille par an avec un personnel aux alentours de 1 500 personnes[4].

En 1866, les sociétés de Ronchamp et d'Éboulet fusionnent pour des raisons économiques (les deux sociétés sont exsangues et la concurrence étrangère inquiète) mais aussi pragmatiques (facilité l'aérage et facilité l'extraction à la limite des deux concessions)[20], le puits Notre-Dame est alors modernisé. Dans le même temps, la houille, qui est commercialisée principalement auprès des industries de Mulhouse, de Belfort — notamment au moyen de chariots tirés par des bœufs et des chevaux empruntant la route Ronchamp-Belfort (RD 619), appelée alors la « route du charbon » — et de Haute-Saône, commence à être transformée pour partie en coke dès 1862 grâce à des fours à coke verticaux de grand volume sur le carreau du puits Saint-Joseph, puis des fours belges horizontaux. Ils sont ensuite remplacés par des fours plus perfectionnés près de l'atelier de lavage-criblage[A 3]. Après 1870, la société des houillères de Ronchamp doit amorcer un nouveau virage. Les anciens puits sont en fin d'exploitation et leur équipement est dépassé. La compagnie doit donc creuser de nouveaux puits pour les remplacer[21]. Deux scientifiques sont consultés pour évaluer les ressources restantes du bassin minier de Ronchamp. En 1883, l'ingénieur général des mines vient mener une recherche sur la direction des couches de charbon et effectuer des sondages aux alentours du gisement exploité[22]. En 1906, c'est le géographe français Pierre Termier qui donnera son avis sur le bassin de Ronchamp. Tous deux ont constaté que le bassin de Ronchamp est fortement perturbé par des failles et des soulèvements, que vers le sud, la profondeur est un handicap fort et que vers l'est et l'ouest, les couches sont trop dispersées et inexploitables. Néanmoins, ils recommandent aux dirigeants d'effectuer des recherches plus lointaines, là où d'autres cuvettes pourraient exister[22].

Ces recherches sont effectuées. À l'est, il n'y a rien de vraiment concluant même si de petites veines de houille sont découvertes à Étueffont et Roppe, villages du Territoire de Belfort, situés à une trentaine de kilomètres de Ronchamp. En revanche, les recherches effectuées à l'ouest se montrent très concluantes avec des couches puissantes découvertes à Lure et à Saint-Germain, bien que profondes et assez faillées[23]. Au sud également, du côté de Lomont, les découvertes sont satisfaisantes[24]. Ces gisements sont conservés comme réserves et font même l’objet de demandes de concession. Mais à la fermeture des mines, ces gisements jugés non rentables n'ont pas été exploités[25].

En 1869, l'ingénieur Mathet organise l'aérage des chantiers du fond en deux groupes de puits. Le premier groupe se compose des puits Saint-Charles, Saint-Joseph et Sainte-Marie, les deux premiers servent à l'entrée d'air neuf, tandis que le dernier sert à l'évacuation de l'air vicié. Le second groupe est composé du puits Sainte-Pauline et du puits Sainte-Barbe, respectivement entrée et sortie d'air[26].

En 1873, deux nouveaux puits sont en cours de fonçage, tous deux au sud-ouest du bassin minier : le puits du Magny, terminé à la profondeur de 694 mètres en 1878, et le puits du Chanois, profond de 588 mètres, mais qui n'est achevé qu'en 1895 en raison d'infiltrations d'eau. Ce dernier accueille ensuite les nouvelles installations de lavage-criblage et cokerie à la fermeture du puits Saint-Joseph. En 1906, une centrale électrique est construite et alimente les alentours jusqu'en 1958[A 4]. En 1884, le puits Sainte-Pauline est arrêté tandis que le fonçage de deux nouveaux puits est lancé : le puits du Tonnet, foncé à l'est, qui est achevé à la profondeur de 546 mètres et exploite un peu de charbon avant de fermer en 1888 ; le puits no 10, foncé au nord du puits Saint-Charles et profond de 247 mètres, qui sert de puits d'aérage pour celui-ci en attendant qu'il puisse être utilisé à son tour pour l'extraction. Il ferme toutefois en 1896 sans remplir cette mission ; la même année trois des principaux puits du bassin ferment : les puits Saint-Charles, Saint-Joseph et Notre-Dame d'Éboulet[A 3].

- Les puits de la première moitié du XXe siècle.

.jpg.webp) Le puits du Magny.

Le puits du Magny..jpg.webp) Le puits du Chanois.

Le puits du Chanois..jpg.webp) Le puits Arthur-de-Buyer ou puits no 11.

Le puits Arthur-de-Buyer ou puits no 11. Les installations de triage-lavage dans la plaine du Chanois.

Les installations de triage-lavage dans la plaine du Chanois.

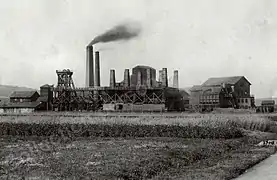

En 1892, le creusement du puits no 11 débute ; les travaux se poursuivent jusqu'en 1900 et atteignent la profondeur de 1 010 mètres au moyen d'énormes chevalements métalliques. Baptisé puits Arthur-de-Buyer, cet ouvrage est alors le plus profond de France[27]. En 1901, les trois puits en activité emploient au total 1 437 ouvriers, dont 373 mineurs à l’abattage[A 3]. La centrale thermique de Ronchamp est construite entre 1906 et 1907[A 4]. En 1916, le puits du Magny cesse provisoirement l'extraction pour devenir puits de service pour le puits Arthur-de-Buyer et le puits du Chanois. Les houillères de Ronchamp ont connu leur apogée pendant la seconde moitié du XIXe siècle, mais le déclin s'amorce dès le début du XXe siècle.

Derniers investissements

Les années 1920 représentent la dernière période d'investissement pour les houillères de Ronchamp. Leur déclin a commencé en même temps que le XXe siècle, avec le creusement du puits Arthur-de-Buyer qui montre les limites techniques de l'extraction à grande profondeur. La concurrence est toujours plus rude et la Première Guerre mondiale a profondément affaibli la compagnie minière de Ronchamp[28]. Entre 1910 et 1924, la centrale électrique du Chanois bénéficie de nombreux agrandissements pour la rendre plus puissante et plus performante, notamment pat l'ajout de chaudières et de turboalternateurs[A 4].

En 1925, la compagnie investit dans l’acquisition de marteaux-piqueurs. Les houillères avaient déjà tenté de mettre en place ce dispositif en 1906 puis en 1918, mais les mineurs s'y étaient fortement opposés en raison du dégagement de poussière et bruit lors de leur utilisation, sans oublier leur poids et leur encombrement[29].

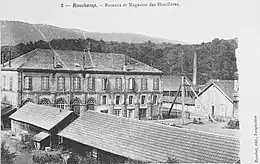

Le puits du Magny reprend l'exploitation en 1927, ce qui implique la restauration des bâtiments qui avaient été laissés sans entretien pendant onze ans[30]. L'année suivante, en 1928, c'est le puits Arthur-de-Buyer qui est modernisé : le grand chevalement de 41 mètres de haut du puits A est dédoublé symétriquement et les molettes sont déplacées pour s'aligner sur la nouvelle machine d'extraction. Un nouveau bâtiment pour machine d'extraction est édifié à l’opposé de l'ancien. Il possède une architecture assez proche des autres bâtiments, mais dans un style modernisé, plus années 1920. La nouvelle machine électrique Alsthom comportant un tambour bicylindroconique et un moteur de 1 960 chevaux est installée dans le nouveau bâtiment. Les ventilateurs sont retirés (l'aérage étant concentré à Sainte-Marie). Toutes les chaudières sont supprimées, sauf celle qui alimente les douches[31]. En 1924, le puits Sainte-Marie reçoit un chevalement de béton armé et deux puissants ventilateurs électriques. Il devient désormais le siège de concentration de l'aérage des houillères de Ronchamp[32].

Le puits Notre-Dame du hameau d'Éboulet renaît lui aussi de ses cendres. Il devient un siège d'exhaure grâce à de puissantes pompes. En effet l'eau qui a envahi les anciens puits menace le puits du Magny et ses voisins[33]. De plus, un ancien massif houiller qui avait été abandonné pour faire barrage aux infiltrations d'eau va pouvoir être exploité[34]. Le dénoyage va durer presque deux ans, mais cela permettra de relier le puits Notre-Dame au puits du Chanois par la bowette Cameroun et d'exploiter ce massif houiller[35].

Crise et fin

Depuis le début du siècle, les houillères de Ronchamp avaient commencé à décliner pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, l'extraction à grande profondeur pose de nombreux problèmes pour l'aérage (la température peut atteindre 47 °C à 1 000 mètres de profondeur[36]). Ensuite, l’absence de moyens de transport capables d'acheminer les quantités de charbon extrait. En effet le transport de marchandises par route et voie ferrée (via un réseau spécifique) n'était pas suffisamment efficace. Le canal de la Haute-Saône aurait dû être le moyen de transport privilégié que voulait la compagnie pour réduire le prix de revient du charbon, mais cet ouvrage ne fut jamais achevé[37].

La qualité du charbon de Ronchamp est un autre facteur de ce déclin. Celle-ci s'est dégradée avec l’approfondissement des couches, les clients se plaignaient, et malgré l’installation d'un centre de triage-lavage au puits du Chanois, la situation continue de se dégrader[38]. Dès 1878, du charbon de meilleure qualité, extrait dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, dans le bassin houiller de la Loire ainsi que dans la Sarre concurrence les houillères de Ronchamp grâce à des réseaux de chemins de fer et de canaux établis jusqu'en Alsace[17]. La crise des années 1930 frappe particulièrement la petite houillère de Ronchamp. Une concurrence toujours plus rude, un bassin qui s'épuise ainsi que l'arrivée d'une nouvelle énergie, le pétrole, défavorisent les mines ronchampoises dont le déclin s'amorce inexorablement[39]. Le charbon s'accumule sur le carreau des puits, la production tourne au ralenti et la cokerie du Chanois ferme. Durant la Seconde Guerre mondiale, la période de l'occupation allemande aggrave la situation, puisque l'occupant allonge les horaires de travail et veut augmenter la productivité. Malgré tout, la production reste dérisoire. En 1944, les combats pour la Libération sont très forts autour de Ronchamp et entraînent l'arrêt de l'extraction et le noyage des mines. Ensuite, les bombardements ont provoqué des dégâts sur les installations de surface[40].

Lors de la nationalisation des houillères françaises en 1946 sous l'impulsion du Gouvernement provisoire mené initialement par Charles de Gaulle, le bassin minier de Ronchamp est confié à Électricité de France (EDF), parce qu'il est trop éloigné des autres grands bassins miniers et qu'il possède une importante centrale thermique[41]. L'appauvrissement du gisement et sa faible rentabilité conduisent à effectuer des recherches aux affleurements de charbon, notamment à l'endroit où une première couche avait déjà été exploitée par les anciens travaux avec galeries, mais où une deuxième avait été dédaignée par manque de moyens techniques. De 1949 à 1950, est ainsi creusé un petit puits dans la forêt de l'Étançon : le puits de l'Étançon d'une profondeur de 44 mètres[A 3]. C'est à cette époque que sont également creusés la galerie 780, le fonçage Robert, le fonçage de l'Est, le plan Grisey no III, la galerie Datout et la galerie Fourchit. C'est un retour à l'artisanat des débuts que connaît cette mine pendant sa dernière décennie d'existence[42]. La production se chiffre alors à 20 000 tonnes par an et les conditions de travail n'ont rien à voir avec celles des grands bassins miniers de l'époque. À Ronchamp les mineurs ont toujours leurs lampes à la main, leur barrette en cuir et emploient toujours le marteau-piqueur et la pelle[43].

Dès 1950, EDF tente d’abandonner l’exploitation du charbon à Ronchamp, mais les mineurs constituent un comité de défense de la mine qui se bat pour prolonger la durée de vie de l'exploitation. Ils suggèrent notamment de relancer le puits du Tonnet, d'exploiter l'étage 1 000 du puits Arthur-de-Buyer, de mener des recherches dans le secteur situé entre les puits Sainte-Marie et de l’Étançon, de moderniser la centrale électrique et même de démarrer l'exploitation du bassin de Saint-Germain ; rien ne sera fait[44] - [45]. Les derniers puits ferment les uns après les autres : le puits du Chanois en 1951, le puits Arthur-de-Buyer en 1954, le puits de l'Étançon en 1958. Et finalement, le samedi , la dernière berline en provenance du panneau Clovis remonte par le puits du Magny, le dernier encore en activité, qui ferme à son tour. Le , un arrêté accepte la renonciation aux concessions de Ronchamp et Éboulet à Électricité de France[46].

Reconversion

Après la fermeture des houillères en 1958, tout le patrimoine immobilier est revendu, tandis qu'il faut sécuriser les sites miniers et reconvertir les mineurs[40]. Ces derniers sont souvent allés travailler dans d'autres mines (notamment aux mines de potasse d'Alsace et aux houillères de Blanzy). Mais d'autres ont travaillé pour la MagLum ou pour EDF[40]. Les infrastructures sont démantelées et la plupart des bâtiments sont démolis, hormis certains qui sont convertis (puits Arthur-de-Buyer) ou conservés pour le patrimoine (puits Sainte-Marie). Les entrées de mine (puits et galeries) doivent être condamnées. Les galeries sont généralement murées. Entre 1997 et 2013, les amis du musée de la mine ont mis en sécurité cinq entrées de galeries[A 5]. Quant aux puits fermés en 1958, ils sont comblés avec des schistes, une dalle en béton est coulée. Une borne présente sur la dalle indique son nom, sa profondeur et son diamètre. Les puits comblés avant la fin XIXe siècle étaient souvent remblayés avec de la terre[40] - [47].

La galerie 780, murée en 1999 par les AMM.

La galerie 780, murée en 1999 par les AMM. Le puits Saint-Georges comblé en 1958 (on distingue bien la borne au milieu de la dalle en béton).

Le puits Saint-Georges comblé en 1958 (on distingue bien la borne au milieu de la dalle en béton).

.JPG.webp) Le puits Arthur-de-Buyer est devenu une friche industrielle puis une ruine après des reconversions ratées.

Le puits Arthur-de-Buyer est devenu une friche industrielle puis une ruine après des reconversions ratées.

Les terrils laissés par l'activité minière représentent des millions de mètres cubes de stériles qui sont souvent exploités comme matériau routier[A 6]. Certains terrils connaissent une combustion interne spontanée pendant plusieurs dizaines d'années leur donnant une couleur rouge[i 3]. Ceux qui restent intacts sont rapidement envahis par les bouleaux[A 7] et les saules. Une végétation spécifique s'y développe, notamment lichen, Drosera et Rubus. Plusieurs espèces rares issues de la mycoflore sont recensées telles que le Pisolithus arhizus, le Lactarius fuscus et le Stropharia rugosoannulata démontrant l’intérêt de conserver ces terrils. Le , le conseil municipal de Ronchamp annonce officiellement la conservation de la partie nord-ouest des terrils de la plaine du Chanois ainsi que le terril du puits de l'Étançon[A 8] - [A 9].

Le terril du puits du Magny.

Le terril du puits du Magny. Terril du fonçage de l'Est aux affleurements.

Terril du fonçage de l'Est aux affleurements.

Mémoire de la mine

Après la fermeture, la reconversion a été rapide, notamment grâce à la MagLum et la population décide de tourner la page[40]. Mais le docteur des mines, Marcel Maulini, décide de préserver ce passé minier en conservant des documents et des objets de l'époque. Il défend également le patrimoine immobilier, notamment le chevalement du puits Sainte-Marie. L'amicale des Houillères est créée en octobre 1976 à l’initiative de Marcel Maulini pour conserver le patrimoine social et culturel issu de la mine (notamment la fête de la sainte Barbe)[A 10] - [48]. En 1994, une autre association (les amis du musée de la mine) voie le jour avec comme objectifs de conserver les vestiges laissés par l'exploitation et de faire des recherches historiques pour la publication de plusieurs livres et d'un site internet[A 11]. L’histoire et les vestiges de l'activité minière sont inscrits le à l'inventaire général du patrimoine culturel[A 12].

Plusieurs monuments fixes et décorations urbaines rendent hommage à l'exploitation du charbon. La commune de Ronchamp possède un monument aux morts de la guerre de 1870, érigé sur le square du Souvenir français et de la Résistance. Ce monument, inauguré en 1904 par François-Xavier Niessen, fondateur du Souvenir français, possède la particularité d'être à la fois dédié aux victimes de guerre et à celles du travail[A 13] - [49]. Le Cube des Prêles, construit en 1990 dans le centre-ville, évoque la formation du charbon[A 14]. De l'autre côté de l'église, un bas-relief qui rend hommage au travail des mineurs est installé par Agnès Descamps en 2002. Aux affleurements se trouve le mémorial de la mine qui représente les puits du bassin minier. Il est installé en 2004 et inauguré le . Sa forme de trou de serrure évoque la « clé » du développement économique de Ronchamp qu'est l'extraction du charbon[A 15]. Une stèle est installée en 2008 pour le cinquantenaire de la catastrophe de l'Étançon, en mémoire des victimes[A 16]. Un monument est installé en 2012 en face du puits Saint-Louis, au hameau de la Houillère et rappelle les premiers travaux miniers[A 17]. Des wagonnets de mine achetés par la municipalité de Ronchamp auprès de la ville de Montceau-les-Mines sont disposés le long de la RD 619, à proximité de lieux importants de la commune et sur les anciens site miniers[49].

Le chevalement du puits Sainte-Marie.

Le chevalement du puits Sainte-Marie. Le mémorial de la mine.

Le mémorial de la mine. Structure du puits de l'Étançon.

Structure du puits de l'Étançon.

Puits des houillères de Ronchamp

De 1760 à 1810, les houillères de Ronchamp extrayaient le charbon de terre par galeries et petits puits intérieurs. De 1810 à 1900 sont creusés 26 puits de plus en plus profonds. La compagnie creuse deux fois de suite le puits le plus profond de France ; le puits du Magny (694 mètres) en 1878 et le puits Arthur-de-Buyer (1 010 mètres) en 1900. En 1950 est creusé le 27e puits, dans la forêt de l'Étançon. Chacun des vingt-sept puits possède son histoire et ses caractéristiques propres. La durée de vie des puits est très variable, les puits rencontrant des accidents de terrain ou des difficultés techniques sont abandonnés quelques années après le début de leur fonçage. Les puits qui rencontrent des couches importantes peuvent durer plusieurs décennies, mais la plupart du temps avec une exploitation irrégulière.

| Fonçage | Nom | Profondeur | Activité | Fonction | Autres fonctions |

|---|---|---|---|---|---|

| 1810 | puits Saint-Louis | 135 m | 1823 – 1842 | extraction | |

| 1815 | puits Henri IV | 61 m | 1816 – 1835 | extraction | |

| 1822 | puits Samson | 19 m | 1824 | extraction | |

| 1825 | puits no 1 | 164 m | 1827 – 1833 | extraction | |

| 1825 | puits no 2 | 156 m | 1828 – 1833 | extraction | |

| 1825 | puits no 3 | 38 m | 1826 – 1828 | extraction | |

| 1829 | puits no 4 | 45 m | 1830 – 1833 | extraction | |

| 1830 | puits no 5 | 74 m | 1832 | sondage | |

| 1832 | puits no 6 | 66 m | 1834 – 1836 | extraction | aérage 1839 – 1855 |

| 1839 | puits no 7 | 205 m | 1843 – 1849 | extraction | aérage 1849 – 1872 |

| 1845 | puits Saint-Charles / no 8 | 315 m | 1847 – 1895 | extraction | |

| 1850 | puits Saint-Joseph | 453 m | 1855 – 1895 | extraction | |

| 1851 | puits Notre-Dame d'Éboulet | 564 m | 1859 – 1896 | extraction | exhaure 1896 – 1958 |

| 1854 | puits Saint-Jean | 51 m | 1856 | recherche | |

| 1854 | puits Sainte-Barbe | 324 m | 1860 – 1872 | extraction | aérage du puits Sainte-Pauline 1869 – 1884 |

| 1854 | puits Sainte-Pauline | 546 m | 1861 – 1884 | extraction | |

| 1855 | puits de l'Espérance | 103 m | 1858 | recherche | |

| 1864 | puits Sainte-Marie | 359 m | 1866 – 1869 | extraction | aérage 1869 – 1896 puis 1924 – 1958 |

| 1866 | puits Saint-Georges | 470 m | 1868 – 1873 | extraction | |

| 1873 | puits du Magny | 694 m | 1878 – 1958 | extraction | service 1916 – 1930 |

| 1873 | puits du Chanois | 588 m | 1895 – 1951 | extraction | |

| 1883 | puits du Tonnet / no 9 | 574 m | 1886 – 1888 | recherche | |

| 1884 | puits no 10 | 247 m | 1886 – 1896 | aérage | |

| 1894 | puits Arthur-de-Buyer / no 11 | 1 010 m | 1900 – 1954 | extraction | |

| 1949 | puits de l'Étançon / no 13 bis | 44 m | 1950 – 1958 | extraction |

Effectif et production

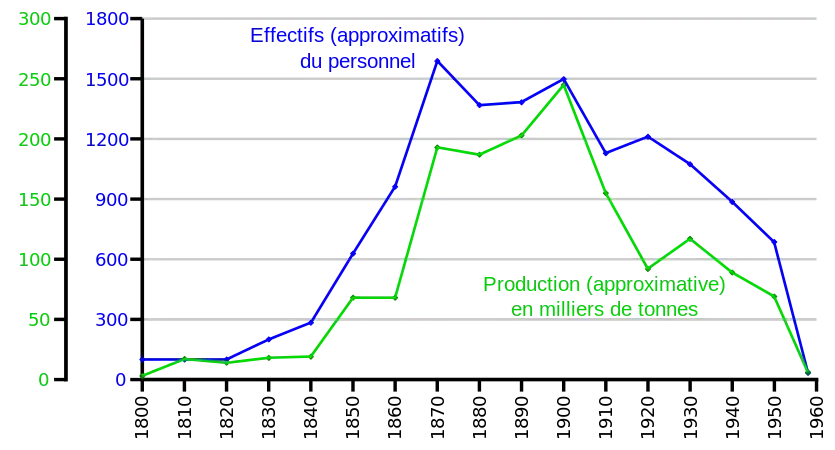

| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1958 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Effectif (approximatif) du personnel | 100 | 100 | 100 | 200 | 283 | 628 | 962 | 1589 | 1369 | 1383 | 1499 | 1129 | 1211 | 1074 | 886 | 686 | 33 |

| Production (approximative) en milliers de tonnes | 3 | 17 | 14 | 18 | 19 | 68 | 68 | 193 | 187 | 203 | 245 | 155 | 92 | 117 | 89 | 69 | 6 |

- Histogramme

La production connait son apogée entre les années 1860 et la Première Guerre mondiale avec deux pics notables vers 1870 et 1900. Au total, c'est entre 16 et 17 millions de tonnes qui sont extraites dans le bassin minier[A 1].

Autres houillères et gisements

De nombreuses sociétés et de nombreuses concessions autres que celle de Ronchamp ont réalisé des travaux de recherches et d'extraction dans des territoires plus ou moins proches et que ce soit pour le même gisement, ou l'un des trois autres, répartis autour des massifs du Jura et des Vosges. Les deux concessions les plus proches sont celles de Mourière et d'Éboulet, cette dernière fusionnant avec Ronchamp le après avoir été sa plus sérieuse concurrente.

Aspects économiques et sociaux

Pendant plus de deux siècles, l'activité minière rythme la vie de la commune : chaque année près de 200 000 tonnes de charbon sont extraites. La communauté polonaise, qui représente une part importante des mineurs, se retrouve le pour la fête de la Sainte-Barbe, patronne de la corporation[A 19].

Patronat

Sous le Second Empire, les actionnaires des houillères sont particulièrement exigeants sur la production et la rentabilité de la société. Ainsi le conseil d'administration se montre autoritaire avec ses ouvriers et exige toujours de meilleurs résultats du directeur[50]. Sous l'impulsion de l'ingénieur Mathet, directeur des houillères entre 1856 et 1875, la production va quadrupler et le rythme d'extraction continue d’augmenter jusqu’en 1930[51].

En 1928 puis en 1936, la direction tente d'imposer un système de chronométrage, mais il est rapidement abandonné face à la forte opposition des employés. Après 1945, le gisement arrivant à épuisement, la société ne lutte plus contre la baisse du rendement[50].

Bien qu’exigeants, les dirigeants paternalistes du XIXe siècle restent compréhensifs et soucieux à l'égard de leurs ouvriers. Ils luttent activement contre le mal-logement, la malnutrition, la précarité et sont particulièrement concernés par l'éducation, la santé, l'hygiène, le mode de vie et la discipline. C'est aussi par la personnalité du directeur que se traduit la relation entre les ouvriers et la compagnie, François Mathet, Léon Poussigue et Armand Egerman seront assez populaires et ont marqué l'histoire de la société[52].

La compagnie est également très présente dans la vie sociale et festive du bassin minier. Elle possède une harmonie, organise la fête de la sainte Barbe et s’investit dans les associations sportives, culturelles et religieuses[53]. Elle subventionne les écoles, les églises (catholiques) et les temples protestants du bassin minier[54].

Milieu ouvrier

.jpg.webp)

Les premiers mineurs de Ronchamp sont issus du milieu agricole, ils sont 42 en 1768 et le travail à la mine reste un second emploi[55]. Les « mineurs-paysans » sont caractéristiques du bassin minier de Ronchamp et cela les distingue des autres grands bassins français. Mais progressivement, la majorité des ouvriers délaisse le travail des champs et se consacre uniquement à la mine[56]. Entre 1820 et 1850, la surpopulation rurale permet aux houillères de recruter du personnel issu des villages voisins, en particulier de Fresse, un village isolé dont les habitants représentent la moitié de l'effectif de la compagnie au milieu du XIXe siècle. Ces derniers, qui vivent et travaillent ensemble à Ronchamp, développent ainsi une forte camaraderie et une conscience de classe et déclenchent plusieurs grèves. L'une d'entre elles, survenue illégalement en , cause le renvoi de certains ouvriers. À la fin du siècle, l'éloignement des puits de mines qui sont creusés de plus en plus vers le sud, oblige de nombreux mineurs du village à déménager. En 1886, l'effectif des houillères s'élève à 1 600 ouvriers dont 150 seulement vivent à Fresse[57].

Femmes et enfants

Comme dans de nombreux bassins miniers à travers le monde et à différentes époques, des femmes et des enfants sont employés par la mine, y compris au fond. Plusieurs lois sont promulguées au fil du temps pour endiguer progressivement ce phénomène à l'échelle nationale. En 1813, un décret impérial de Napoléon Ier interdit le travail des enfants de moins de 10 ans. En 1841, sous Louis-Philippe, le temps de travail des enfants de moins de douze ans est limité à 8 heures ; puis le travail de nuit leur est interdit par Napoléon III en 1868. Six ans plus tard, le gouvernement du président de la République, Patrice de Mac Mahon, pousse la limite d'âge à 12 ans, limite le temps de travail à 8 heures pour les moins de 16 ans et interdit le travail des femmes au fond de la mine. En 1895, 1906 puis 1910, des réglementations plus restrictives sont publiées, notamment sur le travail de nuit et sur les postes occupés (ceux demandant le moins d’efforts physiques)[58].

À Ronchamp, la compagnie ferme les yeux lorsqu'en 1854, un ingénieur constate que des femmes et des enfants sont employés clandestinement au fond de la mine pour aider les pères de famille, sans être rémunérés. Deux ans plus tard, l'ingénieur-directeur Mathet considère cette pratique comme immorale et peu efficace, il décide donc de renvoyer toutes les femmes du fond[58].

En 1901 la compagnie compte 1 392 salariés dont 59 galibots de plus de 16 ans travaillant au fond et 127 femmes et enfants employés au jour[58].

En 1920, le travail des jeunes de moins de 16 ans est exceptionnel au fond. Pourtant, avec la crise des années 1930, la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction, le manque d'effectif fait que des enfants de 13 ou 14 ans sont employés au fond de la mine. Les femmes et les enfants restent actifs en surface, notamment au triage du charbon, certaines femmes travaillent au secrétariat des grands bureaux de l'entreprise[59].

Temps de travail

Entre 1856 et 1871, les trois postes de 8 heures qui assurent l'extraction sont progressivement remplacés par deux postes de 12 heures pour tout le personnel. Cette mesure permet d’augmenter la production d'un quart et de réduire les coûts des descentes des ouvriers d'un quart. En 1906, la loi fait passer le temps de travail à 9 heures par jour puis à 40 heures par semaine en 1936 sous l'impulsion du Front populaire. En 1946, le statut du mineur stipule que la journée de travail est de 8 heures[60] - [A 20].

Salaires

En 1823, les mineurs sont payés à la journée. En 1857, le système évolue : les abatteurs sont payés au mètre cube tandis que les manœuvres qui s'occupent du chargement et du transport sont toujours payés à la journée de travail. En 1861, pour encourager la production de blocs volumineux, la compagnie paye 60 francs le mètre cube de blocs contre 20 francs pour le même volume en menu. Quatre ans plus tard, une prime de 30 francs par berline est ajoutée au système de paiement des manœuvres[61]. À côté du salaire, les ouvriers bénéficient de plusieurs avantages tel que le chauffage gratuit, un loyer bas, les pensions pour les veuves et les anciens employés ainsi qu'une caisse de secours subventionnée par la compagnie[62].

Il existe des écarts importants entre le salaire des mineurs à l’abattage et celui des manœuvres. Ainsi en 1900, un piqueur gagne 6,17 francs par jour quand un chargeur gagne 3,23 francs. L'écart se creuse davantage comparé aux ingénieurs des mines ; en 1910, un manœuvre gagne environ 900 francs par an quand un ingénieur en retraite touche une pension de 4 000 francs chaque année[63]. À son arrivée à la direction des houillères de Ronchamp en 1891, Léon Poussigue se voit offrir un salaire de 12 000 francs par an avec une prime de 1,5 % puis 3 % sur les bénéfices de l'entreprise[64] - [65].

À partir de 1936, les salaires restent stables et ne dépendent plus de la production.

| Métier(s) | Montant |

|---|---|

| Mineur de fond | 29 F |

| Aide-manœuvre et <16 ans (fond) | 23 F |

| Machiniste, manœuvre, mécanicien, lampiste | 24 F |

| Enfant-manœuvre, femme au triage | 17 F |

| >16 ans (jour) | 13 F |

| <16 ans (jour) | 10 F |

| Électricien, responsable aux installations annexes | 4 F/heure |

| Minimum garanti à la tâche | 27 F |

Grèves

Les premiers mineurs de Ronchamp sont des agriculteurs locaux qui peuvent se permettre de quitter le travail de la mine s'ils n'y voient pas suffisamment d'avantages. Les populations immigrées, très mobiles, peuvent fréquemment changer d'employeur et ainsi quitter la compagnie. Pendant la majeure partie du XIXe siècle, les ouvriers n'ont aucun moyen efficace de revendication face au patronat, alors très puissant, ce qui explique ce phénomène de mobilité qui se retrouve dans une grande partie de la population active de l'époque. La compagnie veille d'ailleurs à étouffer tous les mouvements de protestation dans le bassin minier notamment par les renvois des « meneurs » et favorise les réclamations individuelles[67].

La première grève notable éclate le au puits Saint-Charles, où tous les manœuvres cessent de travailler pour protester contre l'augmentation du temps de travail, paralysant ainsi toutes les activités du charbonnage pendant huit jours. Dix mineurs sont arrêtés par les gendarmes et d'autres sont renvoyés de la mine. Le suivant, ce sont tous les ouvriers qui se mettent en grève, à la suite de trois coups de grisou successifs tuant une douzaine de mineurs au puits Saint-Charles. Le puits est jugé trop dangereux, car mal aéré et équipé de matériel trop défectueux. La direction porte plainte pour délit de coalition mais la préfecture de Haute-Saône donne raison aux mineurs et l'ingénieur est condamné à la prison pour les manques flagrants à la sécurité[68].

Pour chaque grève, la compagnie refuse le dialogue et l'arrêt du travail. En 1884, les syndicats sont légalisés par la Loi Waldeck-Rousseau. Six ans plus tard, les mineurs peuvent élire leur délégués mineurs, chargés de défendre les droits ouvriers et de surveiller la sécurité du travail. La voie du dialogue s'ouvre alors entre les employés et les administrateurs[69]. Le se tient la première assemblée publique des mineurs à Recologne qui permet la création, le suivant de la « chambre syndicale des ouvriers mineurs du bassin de Ronchamp » qui obtient la révision du versement des salaires et de l'organisation du travail en 1906 à l'issue d'une grève[54].

Immigration polonaise

Après la Première Guerre mondiale, les houillères de Ronchamp ont des problèmes de main-d’œuvre, entrainant le recours à des émigrés polonais pour l'exploitation du site[A 21]. Trois vagues d'immigration successives peuvent être distinguées. La première se produit en 1919, juste après la guerre, cent douze Polonais arrivent aux mines de Ronchamp, mais ils préfèrent partir travailler dans des fermes[70]. La seconde commence en 1921 avec des ouvriers polonais auparavant employés en Allemagne et qui s'installent à Ronchamp ; ce sont de vrais mineurs appréciés par la direction[71]. Enfin, la dernière dure de 1924 à 1931, c'est la plus grande vague d'immigration de Polonais à Ronchamp. En 1934, ils sont 580, soit la moitié de l'effectif des houillères[71].

Pendant une douzaine d'années, ces Polonais vont s’intégrer à la population locale, y apporter leurs coutumes et leur savoir-faire. Ils travaillent avec les autres mineurs au puits du Chanois, au puits du Magny et au puits Arthur-de-Buyer ; leur intégration est rapide[71].

Cités minières et autres logements

Les premiers bâtiments édifiés pour loger les mineurs datent du début du XIXe siècle, ils sont installés au hameau de la Houillère[72]. Certains de ces bâtiments existent toujours aujourd'hui[A 22]. Afin d’accueillir les familles de mineurs, la compagnie doit construire de vraies maisons aménagées de façon correcte, les mineurs se plaignant de leurs conditions de vie[73]. Les houillères de Ronchamp avaient déjà tenté de remédier à ce problème en achetant des maisons particulières, mais cette solution s'était avérée insuffisante[73].

Les propriétaires des mines avaient déjà fait construire des cités ouvrières pour loger la main-d’œuvre de leurs usines textiles de Mulhouse. Ils décident donc de réutiliser le concept pour les mineurs de Ronchamp[73]. La première véritable cité ouvrière est construite vers 1854[73], il s'agit de la cité de la plateforme[i 4]. D'autres cités minières suivent :

- la cité Saint-Jean, composée de cinq maisons édifiées en 1867[74] ;

- la cité Saint-Charles construite en 1872 à quelques dizaines de mètres du puits Saint-Charles[i 5] ;

- la cité des Époisses construite en 1872 à côté du puits Sainte-Pauline[i 6] ;

- la cité du Magny construite en 1929 entre un étang et le carreau du puits du Magny[i 7] ;

- la cité du Morbier construite en 1929 non loin du puits Notre-Dame[i 8] ;

- la cité d'Éboulet construite en 1931 près du puits Notre-Dame[i 9] ;

- vers 1931, trois maisons identiques sont construites pour les chefs de poste[i 10] ;

- une autre cité minière constituée de petits baraquements provisoires est installée près du puits du Chanois après la Première Guerre mondiale. Elle est démolie vers les années 1970[i 11].

La cité de La plateforme.

La cité de La plateforme. La cité Saint-Jean.

La cité Saint-Jean. La cité Saint-Charles.

La cité Saint-Charles. La cité des Époisses.

La cité des Époisses.

La cité du Magny.

La cité du Magny. La cité des chefs de poste.

La cité des chefs de poste. La cité du Morbier.

La cité du Morbier. La cité d’Éboulet.

La cité d’Éboulet.

D'autres logements de type dortoir sont construits près des puits :

- le grand bâtiment du hameau de la houillère[i 12] ;

- le phalanstère du puits no 7 ;

- le phalanstère du puits Sainte-Pauline (ou caserne des Fressais) (1873)[i 13] ;

- le château d'Éboulet (1930)[i 14].

La compagnie minière possédait un important patrimoine immobilier. En 1927, elle loge 350 familles[75]. Plus tard, en 1944, ce sont 185 bâtiments comportant 425 logements qui sont présents sur le site[75]. Parmi ces logements, se trouvaient également des maisons d'ingénieurs, plus importantes ainsi que le château de la Houillère qui a longtemps servi de demeure aux directeurs de la mine[75].

Catastrophes minières

Comme dans tous les bassins miniers, celui de Ronchamp a été touché par de nombreux accidents (incendies, fortes arrivées d'eau, éboulements et coups de grisou) qui ont profondément affecté la population locale.

Les mines de Ronchamp étaient réputées comme très grisouteuses. Au total, il y eut 19 coups de grisou[76].

| Date | Puits | Nombre de victimes | Type d’aérage | Circonstances |

|---|---|---|---|---|

| puits Saint-Louis | 20 morts et 15 blessés | naturel | gaz venus des anciens travaux | |

| puits Saint-Louis | 28 morts et 5 blessés | naturel | allumage volontaire du gaz | |

| puits Saint-Charles | 8 morts et 6 blessés | ventilateur du puits no 7 | aérage insuffisant | |

| puits Saint-Joseph | 29 morts | ventilateur sur le puits | invasion de grisou | |

| puits Sainte-Marie | 8 morts et 3 blessés | ventilateur sur le puits | coup de grisou « long feu » | |

| puits du Magny | 15 morts | ventilateur sur le puits | mauvais aérage | |

| puits Saint-Charles | 23 morts | ventilateur sur le puits | explosion |

Personnalités liées aux houillères

- Antoine Lavoisier et Jean-Étienne Guettard viennent visiter des galeries de mine de Ronchamp en 1767 et prélèvent quelques échantillons[A 23].

- Pierre Termier mène une étude géologique sur le bassin houiller de Ronchamp en 1906.

- Henri Poincaré est chargé de l'enquête sur le coup de grisou du au puits du Magny[77].

- Charles Ledoux, ingénieur conseil de 1875 à 1907, a réalisé une expertise du bassin houiller.

- André Koechlin, industriel propriétaire des entreprises A. Kœchlin et Cie et Dollfus-Mieg et Cie, dont les familles propriétaires sont toutes deux de grandes actionnaires de la SCHR.

- Léon Poussigue, ingénieur directeur de 1891 à 1919 puis ingénieur conseil, créateur du puits Arthur-de-Buyer.

- Arthur de Buyer est un industriel haut-Saônois, il exerce la fonction de président du conseil d'administration des houillères de 1876 à 1900, le puits le plus profond de la compagnie porte son nom.

Notes et références

Références aux ouvrages en bibliographie

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 83.

- Michel Godard 2012, p. 6-7.

- PNRBV, p. 5.

- Michel Chevalier 1961, p. 20.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 80.

- E. Trautmann 1885, p. 5.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 8.

- E. Trautmann 1885, p. 6.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 9.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 16.

- Michel Godard 2012, p. 91.

- François Mathet 1882, p. 129 et 130.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 17.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 22-23.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 18.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (4), p. 8.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 67.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (4), p. 5.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (4), p. 10.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (4), p. 10-11.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 38.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 42.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 43.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 43-44.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 44.

- François Mathet 1882, p. 631 et 635.

- « Le puits Arthur ».

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 42-57-58.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 51.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (5), p. 35.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (2), p. 16-18 et 37-38.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (1), p. 7.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (4), p. 34.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 64.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 65.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 56.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 57.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 58.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 57-72.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 72.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 73.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 76.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 74-75.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 74.

- CDM 1954, p. 18.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (5), p. 43.

- Parietti et Petitot 2005, p. 12.

- Arnaud Macquat et Simon Stokoe 2005, p. 109.

- Arnaud Macquat et Simon Stokoe 2005, p. 105-106.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 73.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 74.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 80-81.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 88-89.

- Michel Bregnard 2010, p. 108.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 6.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 8.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 9-12.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 78.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 79.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 77.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 74-75.

- Michel Bregnard 2010, p. 107.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 76.

- PNRBV, p. 21.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 41.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 75.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 90.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 91.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 92.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 19.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 20.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 98-99.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 102.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (4), p. 24.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 103.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (3), p. 52.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (5), p. 7.

Illustrations

Sauf indication contraire, ces liens web renvoient au site internet des Amis du muée de la mine de Ronchamp

- « Montbéliard : carte géologique », sur svtedu.free.fr/acad/lithotheque (consulté le ).

- « Le soulèvement du puits no 6 ».

- « Le terril rouge ».

- « La cité de la plateforme ».

- « La cité Saint-Charles ».

- « La cité des Époisses ».

- « La cité du Magny ».

- « La cité du Morbier ».

- « La cité d'Éboulet ».

- « La cité des chefs de postes ».

- « La cité minière provisoire du puits du Chanois ».

- « Le grand bâtiment du hameau de la houillère ».

- « La caserne de Fressais ».

- « Le château d'Éboulet ».

Autres sources

- « Le bassin houiller de Ronchamp et les concessions », sur Les Amis du Musée de la Mine (consulté le ).

- [PDF] Yves Clerget, Il était une fois… un paysage ancien : La forêt houillère à Ronchamp, Service éducatif du Muséum Cuvier de Montbéliard (lire en ligne).

- « Les puits creusés dans le bassin », sur Les Amis du Musée de la Mine (consulté le ).

- « L'histoire des installations de triage-lavage-cokerie et centrale thermique ».

- « Les travaux des AMM ».

- « Les terrils du bassin houiller de Ronchamp ».

- Alain Banach, « Colonisation du terril du puits Sainte-Pauline », sur abamm.org (consulté le ).

- Les terrils de Ronchamp : de la banalisation au sentier d’interprétation, SMPM (lire en ligne).

- [PDF] Liste rouge des champignons supérieurs de Franche-Comté, DREAL Franche-Comté, (lire en ligne), p. 18.

- Yves Beurrier, « Amicale de la houillère », sur yves.beurrier.pagesperso-orange.fr (site personnel).

- « Les amis du musée de la mine (présentation) ».

- « Ensemble d'industrie extractive (mine de houille) dit société des Houillères de Ronchamp », notice no IA70000151, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Alain Banach, « Le monument de 1870 », sur www.abamm.org (site personnel), Ronchamp, Les amis du musée de la mine (consulté le ).

- « Le Cube des Prêles », sur Ronchamp tourisme (consulté le ).

- Alain Banach, « Le mémorial de la mine », sur www.abamm.org (site personnel), Ronchamp, Les amis du musée de la mine (consulté le ).

- Alain Banach, « Les tragédies dans la mine », sur www.abamm.org (site personnel), Ronchamp, Les amis du musée de la mine (consulté le ).

- « Le bassin houiller refait surface », sur L'Est républicain, (consulté le ).

- « Production et effectif des mines de Ronchamp », sur http://www.abamm.org/.

- « Le Musée de la Mine de Ronchamp » (consulté le ).

- « Le statut du mineur », sur Charbonnages de France.

- « Les Polonais dans les houillères de Ronchamp, 1919-1939 » (consulté le ).

- Alain Banach, « Le hameau de la houillère », sur Les Amis du Musée de la Mine (consulté le ).

- « Antoine Lavoisier dans les mines de Ronchamp ».

Annexes

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. I : La mine, Vesoul, Éditions Comtoises, , 87 p. (ISBN 2-914425-08-2).

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. II : Les mineurs, Noidans-lès-Vesoul, fc culture & patrimoine, , 115 p. (ISBN 978-2-36230-001-1).

- [PDF] Arnaud Macquat et Simon Stokoe, Terrain urbain Ronchamp : La dimension matérielle et les acteurs du patrimoine minier de Ronchamp, Neuchâtel, Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel (UniNE), , 124 p. (lire en ligne), p. 98 à 124.

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 1 : Le puits Sainte-Marie, Association des amis du musée de la mine, 1999 (1) (présentation en ligne)

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 2 : Le puits Arthur de Buyer, Association des amis du musée de la mine, 1999 (2) (présentation en ligne)

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 3 : Le puits Saint Charles, Association des amis du musée de la mine, 1999 (3) (présentation en ligne)

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 4 : Le puits d'Éboulet, Association des amis du musée de la mine, 1999 (4) (présentation en ligne).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 5 : Le puits du Magny, Association des amis du musée de la mine, 1999 (5).

- Jean-Jacques Parietti, Le puits de l’Étançon, Ronchamp, Association des amis du musée de la mine, coll. « Les dossiers de la Houillère » (no 6), .

- Jean-Jacques Parietti et Christiane Petitot, Géomètre aux houillères de Ronchamp, Association des amis du musée de la mine, .

- François Mathet, Mémoire sur les mines de Ronchamp, Société de l'industrie minérale, (lire en ligne).

- E. Trautmann, Bassin houiller de Ronchamp, (lire en ligne).

- PNRBV, Le charbon de Ronchamp, Déchiffrer le patrimoine, Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ISBN 978-2-910328-31-3 et 2-910328-31-7).

- [PDF] CDM, Livre jaune pour le maintien en activité de l'exploitation minière et de la centrale thermique de Ronchamp, Comité de défense de la mine et de la centrale thermique de Ronchamp, (lire en ligne).

- Michel Chevalier, Tableau industriel de la Franche-Comté, 1960-1961, Presses Univ. Franche-Comté, (lire en ligne), p. 20-22.

- Michel Bregnard, Les Vosges saônoises de A à Z, Saint-Cyr-sur-Loire, Éditions Alan Sutton, , 144 p. (ISBN 978-2-8138-0168-5).

- [PDF] Michel Godard, Enjeux et impacts de l'exploitation minière du bassin houiller de Ronchamp (1810-1870), UTBM, (lire en ligne).