Puits du Magny

Le puits du Magny est l'un des principaux puits des houillères de Ronchamp, situé sur le territoire de la commune de Magny-Danigon, dans le département français de la Haute-Saône et la région Bourgogne-Franche-Comté. Sa profondeur est de 694 mètres, ce qui en fait à sa mise en service en 1878 le puits de mine le plus profond de France. C'est également le puits de Ronchamp ayant eu la plus longue période d'activité, soit 80 ans. Cette longue période d'extraction a été entrecoupée à plusieurs reprises de périodes de service, la plus longue ayant duré plus d'une décennie dans l'entre-deux-guerres. Le , le charbonnage subit un coup de grisou qui fait seize morts. C'est de ce puits qu'est remontée la dernière berline de charbon du bassin minier, le samedi .

| Puits du Magny | |||||

.jpg.webp)

| |||||

| Puits d'extraction | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Coordonnées | 47° 41′ 16″ nord, 6° 38′ 04″ est[BRGM 1] | ||||

| Début du fonçage | |||||

| Mise en service | 1878 | ||||

| Profondeur | 694 mètres | ||||

| Diamètre | 3,5 mètres | ||||

| Arrêt | 1958 (extraction) | ||||

| Remblaiement ou serrement | 1958 | ||||

| Puits de secours | |||||

| Coordonnées | 47° 41′ 16″ nord, 6° 38′ 01″ est[BRGM 2] | ||||

| Début du fonçage | 1873 | ||||

| Mise en service | 1878 | ||||

| Profondeur | 651 mètres | ||||

| Diamètre | 2,2 mètres | ||||

| Arrêt | 1958 (aérage et secours) | ||||

| Remblaiement ou serrement | 1958 | ||||

| Administration | |||||

| Pays | France | ||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Haute-Saône | ||||

| Commune | Magny-Danigon | ||||

| Caractéristiques | |||||

| Compagnie | Houillères de Ronchamp | ||||

| Groupe | Électricité de France | ||||

| Ressources | Houille | ||||

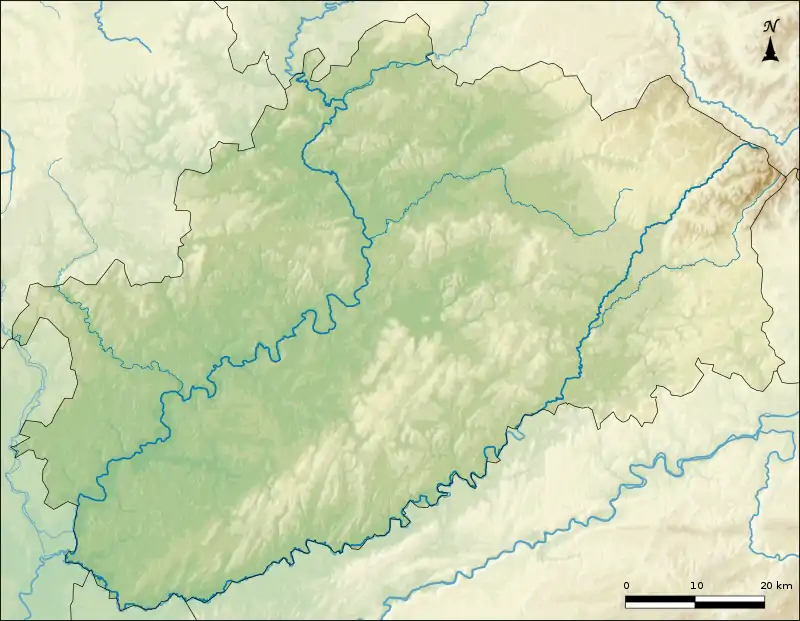

| Géolocalisation sur la carte : bassin minier de Ronchamp et Champagney

Géolocalisation sur la carte : Haute-Saône

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

Au début du XXIe siècle subsistent quelques bâtiments plus ou moins bien conservés, dont l'ancien bâtiment administratif et la salle des chaudières convertis en logements ainsi que les ruines du bâtiment d'extraction, des vestiaires et du bâtiment de stockage du charbon. Le site du puits et de la cité minière est devenu un hameau dénommé « Le Puits du Magny ».

Situation avant le fonçage

Avant 1873, la compagnie des houillères de Ronchamp exploite le centre du bassin minier de Ronchamp et Champagney, mais les puits occupés à cette tâche arrivent en fin d'exploitation et doivent être remplacés. Ce doit être le rôle du puits du Magny et du puits du Chanois, dont le fonçage commence au même moment au sud-ouest du bassin, séparés l'un de l'autre par une distance de 700 mètres. La partie sud-est a déçu avec les mauvais résultats du puits Saint-Georges et l'abandon prématuré des puits de l’Espérance et Saint-Jean qui ont subi de fortes venues d'eau et sont par conséquent devenus trop coûteux[1].

Fonçage

Le sondage du Pré de la Cloche est entrepris au nord du futur puits du Magny par la Société civile des houillères de Ronchamp entre 1856 et 1859 ; il reconnaît une couche de 1,20 mètre d'épaisseur à 650 mètres de profondeur. Au même moment, la société concurrente des maîtres de forges creuse à quelques mètres de là le puits de l'Ouest, mais celui-ci est abandonné au bout de trois mètres. À cette époque, les deux compagnies se disputent la concession d'Éboulet, qui est finalement accordée en 1862 à la société des maîtres de forges. Les deux compagnies finissent par fusionner en 1866[1] - [2].

Le fonçage du puits principal, de forme circulaire et maçonné, commence au sud des précédents travaux de recherches à partir de 1873. Un cuvelage de 25 mètres suffit pour traverser la zone aquifère, contrairement au puits du Chanois qui subit de fortes arrivées d'eau et prend du retard. Un second puits, plus petit, qui doit servir de puits de secours et d'aérage, est creusé à proximité. Au mois de juin de la même année, le puits principal de 3,50 mètres de diamètre atteint 180 mètres de profondeur, et le puits de secours de 2,20 mètres de diamètre atteint 25 mètres[3].

Le , le puits rencontre une couche de 1,20 mètre d'épaisseur à 663 mètres de profondeur, ainsi que deux petits bancs de houille de vingt et trente centimètres d'épaisseur. Cinq mètres plus bas, un autre banc de houille épais de cinquante centimètres est découvert : il s'agit de la couche intermédiaire. Le , le fonçage atteint la couche de roche dure du terrain de transition, sans avoir rencontré la deuxième couche de houille, ce qui est considéré comme un mauvais signe selon les ingénieurs[4].

En 1878, le fonçage du grand puits se termine. Ce dernier atteint une profondeur de 694 mètres, tandis que le petit puits atteint 651 mètres[5].

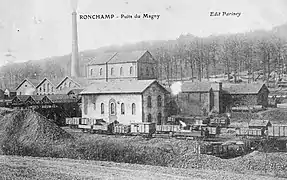

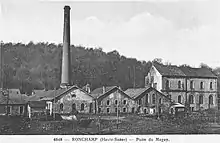

Installations de surface

En surface, de nombreux bâtiments composés de briques et de pierres abritent les machines et les différents services. Le chevalement est de type hangar, c'est-à-dire qu'il est constitué de bois et est abrité dans un grand bâtiment de maçonnerie. La machine d’extraction qui a servi au fonçage provient du puits Saint-Georges ; elle n'est donc pas adaptée à l'extraction de 250 tonnes de houille par journée de dix heures. Elle est alors remplacée par une machine plus puissante nécessitant quatre chaudières pour la faire tourner, deux chaudières pour le ventilateur, ainsi qu'une chaudière de relais[5].

L'air comprimé utilisé au puits du Magny et au puits du Chanois est produit par deux compresseurs Burckardt ainsi qu'un compresseur Sommeiller plus ancien. Dès 1897, il faut cependant les remplacer par de nouveaux compresseurs de 5 m3 actionnés par une machine à vapeur de 150 chevaux[7].

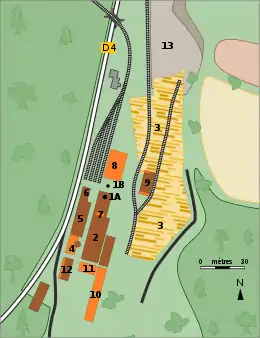

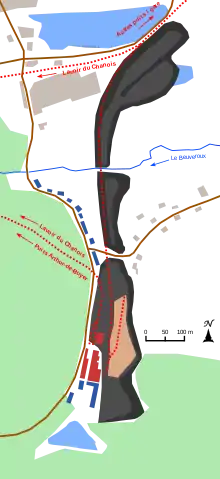

Plan :

1A. puits d'extraction ;

1B. puits d'aérage et de secours ;

2. salle des pendus, douches ;

3. chantier des bois ;

4. chaudières et grande cheminée ;

5. salle des compresseurs et ventilateurs ;

6. lampisterie ;

7. machine d'extraction ;

8. bâtiment administratif ;

9. bâtiment de stockage du charbon ;

10. cité minière ;

11. ancienne cantine des mineurs polonais ;

12. salle de catéchisme des enfants polonais ;

13. terril.

Exploitation

À sa mise en service en 1878, le puits du Magny est considéré comme un échec à la suite des mauvais résultats du fonçage, mais lors des premiers travaux d'extraction, de nouvelles découvertes de couches de bonne qualité, supérieures à un mètre d’épaisseur, assurent finalement l'avenir du puits[5]. De 1878 à 1916, le puits du Magny fonctionne à plein régime ; il est le plus productif de tout le bassin en 1880. Il participe ainsi à l'âge d'or des houillères de Ronchamp avant les années 1920[7].

Catastrophe de 1879

Le à 4 h 30, dans les travaux en direction du nord, le premier coup de grisou du puits du Magny fait seize morts (dont quinze sur le coup) et deux blessés, un mois seulement après la mise en service du charbonnage. Douze corps sont remontés le jour même et les obsèques ont lieu le lendemain matin à l'église de Ronchamp. Trois autres corps sont retrouvés après des travaux de recherche ; enfin, le seizième mineur meurt à l'hôpital des suites de ses blessures. L'ingénieur civil des mines, Henri Poincaré, est chargé de l'enquête[8]. Il conclut que l'accident a été provoqué par le mineur Pautot : celui-ci ayant percé accidentellement sa lampe avec son pic, il remonte par le plan incliné, accroche sa lampe au boisage et repart avec celle de Peroz. Mais il laisse sa lampe endommagée à proximité d'un dégagement gazeux, déclenchant l'explosion. À la suite de cet accident, les anciennes lampes Davy sont remplacées par des lampes Mueseler plus sécurisées[9]. De plus, un ventilateur plus puissant est installé dès l'année suivante, afin de rendre l'aérage plus efficace[10]. Il s'agit d'un ventilateur de système SER à effet variable d'un débit de 30 m3/s contre 10 m3/s précédemment[11]. Enfin, la compagnie est blâmée car les chantiers étaient ventilés de façon descendante et non ascendante comme recommandé[10]. Après la catastrophe, le puits emploie une centaine d'ouvriers qui remontent quotidiennement 70 tonnes de houille[12].

Extraction

La même année que la catastrophe, le puits du Magny prend une importance supplémentaire par rapport aux autres puits de la compagnie grâce à l'installation d'ateliers de lavage-criblage, à l'augmentation du nombre d'ouvriers, qui nécessite l'aménagement d'une salle d'attente et de nettoyage, et, enfin, à la rencontre, dans les travaux à l’est, de la deuxième couche de charbon mesurant 4,20 mètres d'épaisseur[7].

Une galerie de liaison est creusée avec le puits du Chanois en . Ainsi, chaque puits peut servir de puits de secours à l'autre en cas de besoin[11]. En 1888, le puits d'aérage est approfondi. La partie inférieure du puits permet de remonter les déblais jusqu’au travers-banc du premier étage grâce à une machine pneumatique[11].

Le puits du Magny devient le puits le plus important de Ronchamp et sa production atteint 42 000 tonnes dès 1881[7]. En 1895, la production atteint une moyenne de 360 tonnes par jour avec 420 ouvriers. L'année suivante, les ouvriers du puits Notre-Dame, qui vient de fermer, sont affectés au puits du Magny[13]. En 1897, les galeries d’exploitation ont une longueur totale de 12 km[14].

En 1901, les deux couches sont exploitées en direction du nord comme en direction du sud et 26 tailles sont en activité. En 1908 un bure est creusé entre les travaux du puits Arthur-de-Buyer et ceux du Magny[15].

Puits de service

Rapidement, les chantiers d'exploitation situés au nord et à l'est (vers les anciens puits), donnent des signes d'épuisement et d'anciens travaux d'extraction, menés depuis d'autres puits abandonnés, sont rencontrés dès 1907[16]. Le puits du Magny, dont la production se maintient tout de même au-dessus de 80 000 tonnes annuelles, reste le puits le plus productif[15]. Le , un incendie dans l'écurie du puits Arthur-de-Buyer dégage une importante fumée qui est aspirée par le ventilateur du puits du Magny, asphyxiant quatre mineurs et un cheval sur son passage[17].

En 1916, la décision est prise d'abandonner le puits du Magny en tant que puits d'extraction, mais il est conservé comme puits de service pour ses deux voisins, le puits du Chanois et le puits Arthur-de-Buyer[18]. Il assure toujours l'aérage des chantiers sud-est du puits Arthur. Un sas est installé à l’orifice du puits afin de ne pas contrarier l'aérage. Un treuil permet de surveiller la colonne du puits et de descendre les pompiers et boiseurs au fond. L’entrée du puits est munie d'un sas d'accès. Pendant onze ans, les bâtiments sont laissés sans entretien et se dégradent lentement[18].

Retour à l'extraction

En 1930, l'extraction reprend au puits du Magny, après d'importants travaux de rénovation commencés trois ans plus tôt[18]. Les toitures sont remises en état, les bâtiments modifiés, le chevalement en bois est reconstruit et des cages à un étage sont mises en place. Un ensemble vestiaire-douches-lampisterie est aménagé. Un nouveau bâtiment administratif et un parc à bois sont construits. Parallèlement, au fond, des bowettes sont creusées et de nouveaux chantiers sont ouverts[18]. Ce retour à l'extraction est motivé par l'éloignement de plus en plus important des chantiers d'extraction par rapport aux deux autres puits en activité[19]. De nouvelles pompes électriques sont installées en 1932 ; deux ans plus tard, un locotracteur diesel remplace les chevaux pour le roulage sur une distance de 3,5 km. En 1939, la bowette Canada reliant le puits Arthur-de-Buyer au puits du Magny est achevée, tandis que la production de ce dernier s'élève à 1 700 tonnes contre 2 500 tonnes trois ans plus tôt. En 1943, la production diminue et n'est plus rentable ; du matériel tombé en panne ne peut être réparé faute de pièces de rechange. Les réserves du puits sont alors estimées à 288 000 tonnes[20].

Les travaux s'effectuent par intermittence jusqu’à la fin de la vie des houillères de Ronchamp. Ils sont interrompus en 1940 pendant plus d'un mois, puis en 1944 pour remettre les installations en état après la Libération. Dès 1945, la compagnie projette d'arrêter le puits[21]. Lors de la nationalisation des houillères françaises en 1946 sous l'impulsion du Gouvernement provisoire mené initialement par Charles de Gaulle, le bassin minier de Ronchamp est confié à Électricité de France (EDF), car il est trop éloigné des autres grands bassins miniers et comporte une importante centrale thermique[22]. L'année suivante, le puits emploie encore 38 personnes dont une douzaine de mineurs à l'abattage. EDF fait cesser les travaux de recherches en 1950. L'année suivante, le puits est de nouveau arrêté, tandis que le puits du Chanois ferme définitivement. Pour éviter que les eaux du Chanois n'envahissent le Magny, un bouchon étanche est installé à l'entrée de la galerie reliant les deux puits, puis un anneau de béton de 40 cm est coulé autour de la galerie où elle débouchait pour résister à la pression de l'eau. L'activité reprend en 1953 pour exploiter le panneau Clovis (quartier de mine resté inexploité). C'est d’ailleurs de ce panneau que provient la dernière berline de charbon extraite à Ronchamp, le samedi [21].

Reconversion

En 1958, les infrastructures de surface sont démantelées et la cheminée est abattue avec précaution. Par la suite, les bâtiments sont revendus à des propriétaires privés. Les puits sont remblayés et recouverts d'une dalle en béton[23] - [24].

Au début du XXIe siècle subsistent l'ancien bâtiment administratif de 1927, l'ancien bâtiment des chaudières, les ruines du grand bâtiment d'extraction et des vestiaires envahis par la végétation et deux morceaux de murs du bâtiment de stockage. Il reste donc peu de traces de cette exploitation minière qui a duré près de 80 ans[25].

Vue générale du puits du Magny, depuis la route Ronchamp-Clairegoutte. Au premier plan, le bâtiment des chaudières peint en blanc, reconverti en logements.

Vue générale du puits du Magny, depuis la route Ronchamp-Clairegoutte. Au premier plan, le bâtiment des chaudières peint en blanc, reconverti en logements. Des morceaux de murs épars.

Des morceaux de murs épars. Un vestige de mur situé à proximité des ruines.

Un vestige de mur situé à proximité des ruines. Reste du bâtiment de stockage du charbon.

Reste du bâtiment de stockage du charbon.

- Ruines du bâtiment d'extraction :

La cité

- Forêts

- Terrils

- Bâtiments miniers

- Cité minière

- Chantier des bois

- Plans d'eau

- Autres construction

- Voies ferrées

Afin d'accueillir les premiers immigrés polonais célibataires qui arrivent à Ronchamp pendant l'entre-deux-guerres, un grand dortoir provisoire est aménagé sur le carreau de la fosse. Il est ensuite transformé en appartements et cantine après la construction de la cité pour accueillir des familles[26].

La cité minière du Magny est construite en 1929 et se divise en deux parties. La première partie se trouve le long de la route de Clairegoutte en direction de Ronchamp[i 1]. La seconde est édifiée entre le carreau de la fosse et un étang[i 2]. Cette cité minière peut accueillir jusqu’à 300 mineurs[26].

Après sa fermeture, le puits du Magny a donné son nom à cette cité minière qui est devenue un hameau dépendant du village de Magny-Danigon sous la dénomination « Le Puits du Magny »[25]. Ce hameau ne possède aucune communication routière directe avec la commune et est desservi par la D 4 ou Route de Clairegoutte, qui fait la liaison entre Ronchamp et Clairegoutte[27].

Vue générale de la cité minière du Magny.

Vue générale de la cité minière du Magny..JPG.webp) La cité minière vue du Sud.

La cité minière vue du Sud..JPG.webp) L'étang artificiel qui alimentait les machines à vapeur du puits.

L'étang artificiel qui alimentait les machines à vapeur du puits.

Le terril

- 47° 41′ 32″ N, 6° 37′ 12″ E

Le puits du Magny possède un terril plat assez long[i 3] qui s'étend jusqu’à la scierie Cenci, où un petit pont enjambant le ruisseau Beuveroux subsiste au début du XXIe siècle[i 4]. Ce terril est colonisé par des bouleaux[i 5].

Le terril du puits du Magny.

Le terril du puits du Magny. Autre vue du terril.

Autre vue du terril. Le pont du Beuveroux.

Le pont du Beuveroux. Autre vue du pont.

Autre vue du pont.

Notes et références

Notes

- Le bâtiment industriel le plus à droite est aussi le plus haut. Il abritait le chevalement.

Références

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 3.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (2), p. 4.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 4.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 4-5.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 5.

- d'après Jean-Jacques Parietti 1999, p. 43, dessin réalisé d'après des plans d'archives, des récits de mineurs et les photos aériennes publiées sur Géoportail.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 11.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 6-7.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 8.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 9.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 12.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 10.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 14.

- « Histoire du puits du Magny ».

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 29.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 26-27.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 29-33.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 35.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 36.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 40.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 36-37.

- Parietti 2001, p. 73.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 43.

- Parietti et Petitot 2005, p. 12

- « Vestiges du puits du Magny ».

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 101.

- Carte sur Google Maps.

Illustrations

Références aux fiches du BRGM

Le BRGM est l'organisme public français référent dans le domaine des sciences de la Terre pour la gestion des ressources et des risques du sol et du sous-sol.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « Site des Amis du Musée de la Mine »

- « Le puits du Magny », sur http://www.abamm.org/

- « Cartes postales anciennes du puits du Magny », sur http://jtaiclet.free.fr/ Ronchamp au siècle dernier

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. I : La mine, Vesoul, Éditions Comtoises, , 87 p. (ISBN 2-914425-08-2)

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. II : Les mineurs, Noidans-lès-Vesoul, fc culture & patrimoine, , 115 p. (ISBN 978-2-36230-001-1).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 5 : Le puits du Magny, Association des amis du musée de la mine, .

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 4 : Le puits d'Éboulet, Association des amis du musée de la mine, 1999 (2) (présentation en ligne).

- Jean-Jacques Parietti et Christiane Petitot, Géomètre aux houillères de Ronchamp, Association des amis du musée de la mine, .