Puits des houillères de Ronchamp

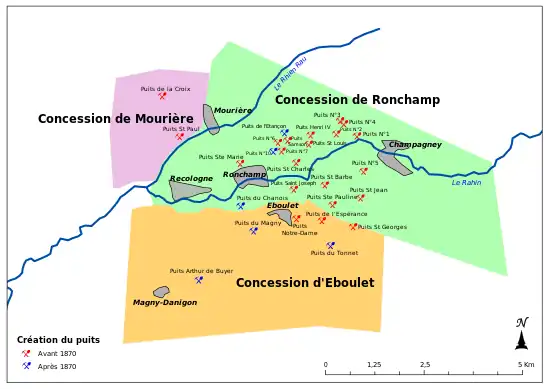

Les puits des houillères de Ronchamp sont une série de charbonnages entrepris par les différentes compagnies minières du bassin minier de Ronchamp entre le début du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle à Ronchamp, Champagney et Magny-Danigon, dans le département de la Haute-Saône en France.

Cet article donne une liste commentée de ces vingt-sept puits, tels qu'ils sont évoqués dans l'article principal houillères de Ronchamp.

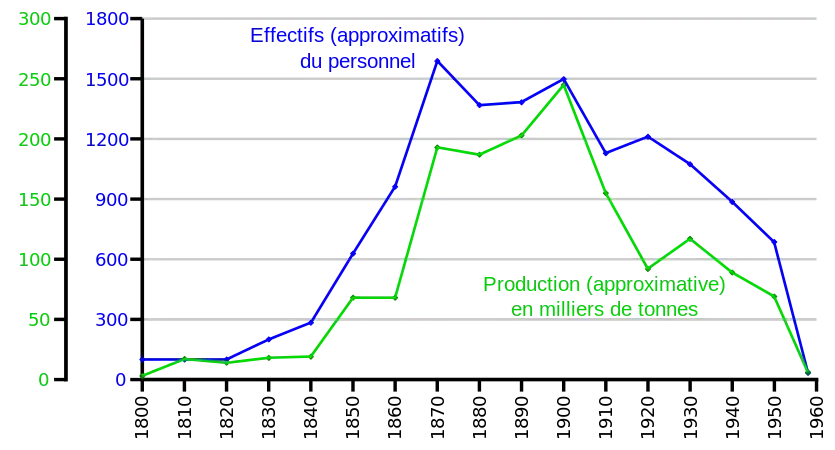

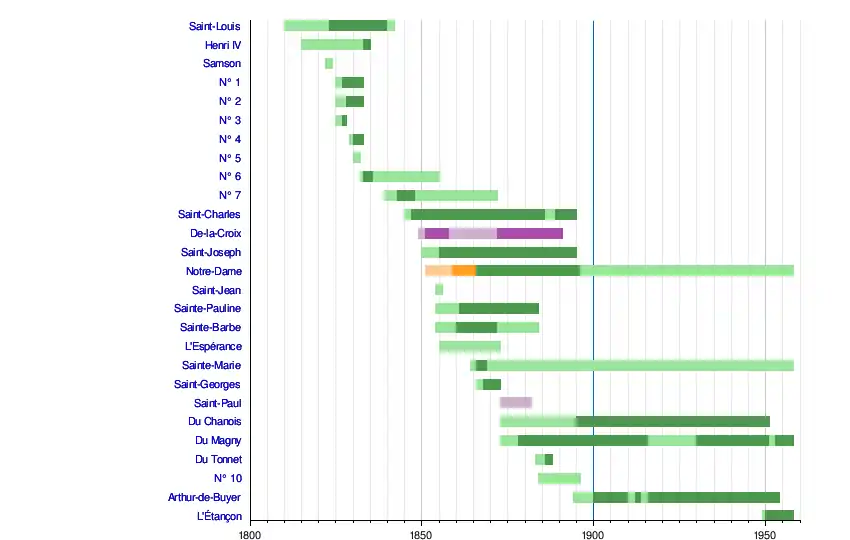

De 1760 à 1810, la houille est extraite par des galeries et des bures. De 1810 à 1900, vingt-six puits de plus en plus profonds sont creusés. En 1950, le vingt-septième est creusé dans la forêt de l'Étançon. Deux d'entre eux appartiennent à la concession restée indépendante de Mourière qui exploite un gisement géologiquement différent de celui exploité à Ronchamp. La Société civile des houillères de Ronchamp (SCHR) creuse deux fois de suite le puits le plus profond de France : le puits du Magny (694 mètres) en 1878 et le puits Arthur-de-Buyer (1 010 mètres) en 1900. Chacun des vingt-sept puits possède son histoire et ses caractéristiques propres. Leur durée de vie est très variable ; ceux rencontrant des accidents de terrain ou des difficultés techniques sont abandonnés quelques années seulement après le début de leur fonçage, tandis que les puits qui rencontrent des couches importantes peuvent durer plusieurs décennies, mais la plupart du temps avec une exploitation irrégulière, alternant périodes d'activité et de mises en sommeil.

Contexte

Les houillères de Ronchamp sont officiellement découvertes au milieu du XVIIIe siècle dans les bois surplombant les villages de Ronchamp et Champagney. Deux concessions sont accordées en 1757 : celle des seigneurs de Ronchamp pour la commune de Ronchamp et celle des princes-abbés de Lure pour Champagney. Elles sont ensuite fusionnées pour n'en devenir qu'une en 1763.

Une autre concession est accordée à Mourière, hameau situé au nord-ouest du bassin minier, en 1766 au prince de Bauffremont. Mais celui-ci n'exploite pas le charbon et il faudra attendre 1844 pour que monsieur Grézely fils, associé avec messieurs Conrad et consorts, commence l'exploitation de la houille qui se prolongera jusqu'en 1891, après un changement de propriétaire en 1872. Les houillères de Ronchamp sont alors en pleine expansion et de nombreux puits sont creusés, puits de plus en plus profonds en direction du sud. En effet, le gisement, qui a la forme d'une coque de bateau, est incliné dans cette direction.

La Compagnie des maîtres de forge voit le jour en 1847 et obtient en 1862 une concession située au sud de la concession des mines de Ronchamp. Mais ces deux compagnies ont dépensé beaucoup d'argent afin d'obtenir cette concession d'Éboulet et sont contraintes de fusionner en 1866. En 1919, la société civile des houillères de Ronchamp change de forme juridique pour devenir une société anonyme. Lors de la nationalisation des houillères françaises en 1946, Électricité de France (EDF) devient propriétaire de l'exploitation jusqu'à la fermeture du dernier puits en 1958. La renonciation de concession est accordée en 1961.

Les différents puits creusés dans le bassin minier sont de plus en plus profonds du fait de la pente inclinée des couches de charbon. Chaque nouveau puits nécessite donc des infrastructures plus importantes et plus complexes que ses prédécesseurs pour pallier les problèmes causés par l'extraction du charbon en grande profondeur (particulièrement l'exhaure et l'aérage) mais aussi pour améliorer le rendement et offrir aux mineurs de meilleures conditions de travail (danger moindre, outillage mécanisé, etc.).

La plupart des puits servent à l'extraction du charbon, mais ils peuvent avoir d'autres usages tel que l'aérage, l'exhaure, la recherche ou encore le service (descente du matériel, du personnel, sortie de secours).

Les puits sont aux couleurs de leurs concessions respectives, le ton foncé indique les périodes d'extraction du charbon, le ton clair indique d'autres fonctions ou la mise en sommeil du puits.

- Concession d'Éboulet

- Concession de Ronchamp

- Concession de Mourière

Puits Saint-Louis

- 47° 42′ 25″ N, 6° 39′ 13″ E

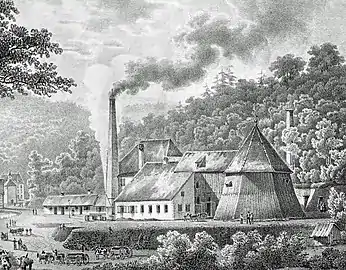

Le puits Saint-Louis est le premier véritable puits de mine creusé dans le bassin houiller, au sud du hameau de la Houillère. Il est le plus productif de la première moitié du XIXe siècle. Ce puits connaît également le premier coup de grisou du bassin le , qui fait vingt morts et seize blessés. Plus tard, le , survient un second coup de grisou encore plus meurtrier avec vingt-huit victimes. La fosse est finalement abandonnée et remblayée en 1842[P 1] - [P 2] - [P 3].

Après la fermeture, l'un des bâtiments est conservé comme casino et salle de bal avant d'être démoli dans les années 1960[i 1]. Au début du XXIe siècle, il ne reste presque plus aucune trace des installations et le puits se trouve sous un pavillon, au pied d'une colline[i 2]. Un monument décoratif construit en 2012 rappelle le passé minier du lieu[1].

Représentation du puits Saint-Louis datée de 1826.

Représentation du puits Saint-Louis datée de 1826. L'emplacement du puits Saint-Louis.

L'emplacement du puits Saint-Louis. Le monument construit sur le site du puits.

Le monument construit sur le site du puits. Petit bâtiment annexe en ruine.

Petit bâtiment annexe en ruine.

Puits Henri IV

- 47° 42′ 32″ N, 6° 39′ 15″ E

Le fonçage du puits démarre en 1815. En , il atteint la première couche à 21 mètres de profondeur dont l'épaisseur est de 1,30 mètre. Il est utilisé pour tirer les eaux des travaux inférieurs et les déverser au niveau de la grande rigole d'écoulement ; les eaux sont retirées des galeries par des pompes à bras puis mises au jour par des pompes mues par des bœufs[A 1]. Ces pompes fonctionnent avec un rythme de douze à quinze impulsions par minute, avec un débit de 1,5 litre par coup de piston[M 1]. Enfin d'autres pompes à bras permettent d'acheminer les eaux jusqu'à la rigole[A 2].

Le , il traverse la deuxième couche à une vingtaine de mètres en dessous de la première. Cette couche possède une puissance de 1,6 mètre dont 0,3 mètre de roches stériles. Elle est exploitée par les galeries de la Cantine et de la Carrière malgré un champ d'exploitation limité[T 1].

Le , le puits Henri IV atteint la profondeur de 61 mètres. Il sert de retour d’air pour le puits Saint-Louis. En 1830, la production de ce dernier est de 7 200 tonnes, l'effectif se compose de 35 mineurs et 29 manœuvres[2].

En 1833, tandis que la deuxième couche est bientôt épuisée aux puits Henri IV et Saint-Antoine[T 2], une troisième veine de 1,80 mètre de puissance est rencontrée et exploitée (veine schisteuse et pyriteuse). Les travaux sont finalement abandonnés en 1835. Lors de la catastrophe de l'Étançon en , ce puits et le puits Petit-Pierre se sont rouverts sous la pression de l'eau. Un prunier est entièrement englouti dans le trou formé par le puits Henri IV. Les deux puits seront alors remblayés avec du schiste[A 1] - [3].

Au début du XXIe siècle, le puits se situe dans la cour d'une maison[i 3].

Puits Samson

- 47° 42′ 29″ N, 6° 38′ 47″ E

L'emplacement du puits est choisi à l'ouest de la galerie Basvent (située au hameau de la Houillère) et à 140 mètres au sud-ouest de l'orifice de la grande rigole d'écoulement[A 2] - [T 3]. Le fonçage du puits commence le dans la vallée de l’Étançon. Il est arrêté à 17 mètres de profondeur à cause d'une forte affluence d'eau qui nécessite de remonter 225 à 250 bennes à eau de 60 litres toutes les 24 heures, soit un débit de 13,8 m3 par jour[M 2]. Le puits mesure 3,6 mètres de long sur 1,6 mètre de large, il est équipé d’échelles. Au moment de son abandon, le puits a coûté 200 francs par mètre creusé. Le fonçage reprend en et la première couche est atteinte à 18,66 mètres. Le puits est arrêté à 19 mètres de profondeur et il est abandonné l'année même à cause de la mauvaise qualité du charbon et de l’affluence de l'eau[M 2] - [M 3]. En effet le puits est tombé sur un soulèvement de terrain qui a comprimé les deux couches de houille au point de les mettre presque en contact et de les aplatir[T 1].

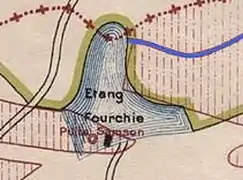

Au début du XXe siècle le terrain du puits est envahi par l'étang Fourchie, alimenté par la grande rigole d'écoulement. Une maison construite sur le site l'est également, elle est par la suite ravagée par un incendie dans les années 1930. Les ruines subsistent jusque dans les années 1970[i 4]. En 1952, le fonçage Samson (galerie entreprise à partir la surface) est creusé non loin de l'ancien puits en évitant ses vieux travaux noyés. Au début du XXIe siècle, le puits est situé dans un marécage non loin du circuit minier des affleurements[A 3] - [4].

Le site du puits, envahi par l'étang Fourchie.

Le site du puits, envahi par l'étang Fourchie. L'étang Fourchie.

L'étang Fourchie. Zone marécageuse où se trouve le puits Samson.

Zone marécageuse où se trouve le puits Samson..jpg.webp) La pancarte indiquant le puits Samson.

La pancarte indiquant le puits Samson.

Puits no 1

- 47° 42′ 28″ N, 6° 40′ 13″ E

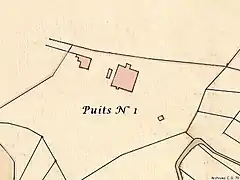

Le fonçage du puits commence en au lieu-dit « La Bouverie », au pied du bois du Chevanel, longtemps exploité par galerie. Le creusement est sous-traité par la société d'Andlau[5], les ouvriers fournissent la poudre et l'huile[M 4]. La partie supérieure reçoit un cuvelage de 15 mètres de hauteur. L'approfondissement moyen est de 6 mètres par mois. Les ouvriers sont, en outre, chargés de l’entretien des outils et de la pose des cadres. Ils rencontrent à la profondeur 149 mètres une veine de 2,25 mètres de puissance, barrée d’une couche de grès de 0,35 mètre. Une machine à vapeur de 12 chevaux est installée pour l'extraction. Le charbon est transporté dans des chariots de 400 kg de modèle d’Anzin sur une voie de fer[M 4].

Entre 1828 et 1830, la production du puits passe de 6 000 à 12 000 tonnes annuelles et l'effectif passe de 36 mineurs et 40 manœuvres à 64 mineurs et 54 manœuvres[2].

En 1831, les wagonnets sont chargés sur des plateaux pour être amenés au jour. C'est à cette époque que l'on emploie pour la première fois une cage d’extraction dans un puits aux mines de Ronchamp. La même année, le puits est approfondi de 24 mètres et une galerie de recherche est foncée à l’est sur 320 mètres, mais sans résultat. En 1833, l'étranglement des veines de charbon met fin à l’exploitation[A 1] - [M 5].

Au début du XXIe siècle, le puits est un trou d'eau de quatre mètres de diamètre au bord de la voie de chemin de fer Paris-Bâle[i 5].

Plan des installations du puits.

Plan des installations du puits. Vestige du puits no 1.

Vestige du puits no 1. Restes de clôture autour du puits.

Restes de clôture autour du puits.

Puits no 2

- 47° 42′ 19″ N, 6° 39′ 45″ E

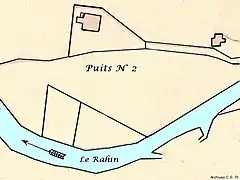

Le fonçage du puits est entrepris en juin 1825 vers le Rahin, il reçoit un cuvelage avec trousse picotée[Note 1] sur 21 mètres[M 5]. À 116 mètres de profondeur, il rencontre des schistes charbonneux. Quelques travaux de reconnaissance sans grand résultat sont réalisés. Les déblais sont remontés par un baritel à chevaux qui sera remplacé par la machine à vapeur du puits Saint-Louis. Le creusement de puits est arrêté à 126,6 mètres de profondeur[M 5].

En novembre 1828, une galerie de recherche de 120 mètres de long est creusée dans l’amont pendage, mais sans résultat. En , un travers-banc dans l’aval pendage des travaux sera tout aussi improductif. Plus tard, en direction de l’ouest, on installe quelques tailles. Entre 1828 et 1830, la production du puits passe de 0 à 180 tonnes annuelles et l'effectif passe de 8 mineurs et 4 manœuvres à 12 mineurs et 10 manœuvres[2]. En 1833, des recherches sont menées, mais se montrent infructueuses et démontrent que le puits est creusé sur un soulèvement du terrain houiller. L'abandon du puits est alors décidé[M 6]. L'installation d'une machine à vapeur de 70 ch, envisagée dans un premier temps, est annulée en raison d'un coût trop élevé[T 1].

Au début du XXIe siècle, le site du puits se situe au pied des collines surplombant les communes de Ronchamp et Champagney[i 6].

Plan des installations du puits vers le Rahin.

Plan des installations du puits vers le Rahin. Colline surplombant le site du puits no 2.

Colline surplombant le site du puits no 2.

Puits no 3

- 47° 42′ 47″ N, 6° 39′ 46″ E

Le fonçage du puits no 3 est entamé à la fin de l'année 1825, au nord de la grande rigole d'écoulement[T 4], dans un terrain où il existait encore beaucoup de charbon. Il atteint une profondeur de 38,5 mètres[M 6]. Il exploite la partie supérieure de la galerie du Cheval, ainsi que les parties en aval de la grande rigole. Il est desservi par un manège à chevaux. La zone est connue pour être instable, des dizaines de quartiers de mines s'étant effondrés entre 1811 et 1813[T 4]. C'est en que le puits no 3 est abandonné[M 7] après avoir produit 9 000 tonnes de houille avec un effectif de 54 mineurs et 60 manœuvres[2].

Au début du XXIe siècle, le puits se situe dans la forêt non loin du puits no 4[i 7].

_-_03.JPG.webp) Vestige du puits no 3.

Vestige du puits no 3._-_02.JPG.webp) Les restes du terril.

Les restes du terril.

Puits no 4

- 47° 42′ 41″ N, 6° 39′ 56″ E

Le fonçage du puits débute en avril 1829 sur les conseils d'un maître-mineur à 90 mètres au sud du puits no 3[T 4], dans une zone où il existait alors un panneau[Note 2] de 1 700 m3 situé entre la partie orientale des travaux du Cheval et la grande rigole d'écoulement[M 8]. En 1830, le puits produit 2 880 tonnes de charbon avec un effectif de 8 mineurs et 60 manœuvres[2]. Desservi par un baritel, il est remblayé vers 1840[A 1].

Au début du XXIe siècle, le puits no 4 est un petit affaissement en forme d'entonnoir dans la forêt proche d'une route[i 8].

_-_05.jpg.webp) Trou en entonnoir, vestige du puits no 4.

Trou en entonnoir, vestige du puits no 4. Le terril du puits no 4.

Le terril du puits no 4._-_06.jpg.webp) L'ancienne voie reliant le puits no 4 et le puits no 3.

L'ancienne voie reliant le puits no 4 et le puits no 3.

Puits no 5

- 47° 42′ 01″ N, 6° 40′ 17″ E

Le fonçage du puits démarre le , sur les conseils de M. Thirria, ingénieur de Vesoul, qui prévoyait de creuser le puits à 1 200 mètres au sud du puits no 1 (non loin des futurs puits Sainte-Pauline et Sainte-Barbe), mais la compagnie minière décide de le creuser à seulement 800 mètres de ce dernier[M 9]. Il est de section rectangulaire d'une dimension de 2,75 mètres sur 2,26 mètres avec trois compartiments, un pour l'extraction (2,26 mètres × 1,54 mètre), un autre pour les échelles (2,26 mètres × 0,8 mètre), et le dernier pour l'aérage (2,26 mètres × 0,4 mètre)[M 3]. Il reçoit une première trousse de cuvelage à neuf mètres de profondeur[M 10].

En mars 1831, le cuvelage est prolongé jusqu’à 31 mètres avec trousse picotée[Note 1] et en octobre le fonçage atteint 52 mètres de profondeur. À la fin de l'année 1831, le fonçage du puits no 5 est suspendu en raison d'un manque de financement[M 10]. Le fonçage est finalement repris en pour s'arrêter de nouveau en à 36,8 mètres de profondeur pour effectuer un sondage au fond du puits, qui atteint 50 mètres le . À 130 mètres de la surface, il rencontre le terrain houiller, mais aucune trace de charbon. Cette faible profondeur laissait prévoir un soulèvement de terrain. Il n'y a pas d'extraction de charbon et le puits est abandonné[A 1] - [M 10].

Au début du XXIe siècle, le puits est un trou d'eau dans le bois des Époisses[i 9].

Trou en entonnoir, vestige du puits no 5.

Trou en entonnoir, vestige du puits no 5. Petit terril du puits.

Petit terril du puits.

Puits no 6

- 47° 42′ 25″ N, 6° 38′ 40″ E

Le fonçage du puits commence le à 190 mètres au sud-ouest du puits Samson, abandonné huit ans plus tôt[M 3]. Le terrain houiller est rencontré à 44 mètres et la première couche à 56 mètres, celle-ci mesure près d'un mètre d'épaisseur, mais elle est barrée de schistes et de charbon de mauvaise qualité. À 59 mètres, une deuxième couche de 2,70 mètres d'épaisseur est découverte, mais elle est coupée par un banc de schiste de 40 centimètres. Le creusement du puits est arrêté à 66 mètres de la surface[M 3]. Ce puits est tombé au sommet d'un soulèvement, car les roches sont très faillées et le terrain houiller mesure 36,9 mètres de hauteur sur la face nord du puits contre 24,9 mètres pour la face sud. Une galerie est creusée en direction de l'ouest mais la houille est de médiocre qualité et d'une constitution très pyriteuse, elle est donc abandonnée au bout de 250 mètres[M 3]. En , un sondage à 35 mètres à l’ouest du puits trouve une troisième couche qui s'avère cependant inexploitable. En 1836, l’exploitation est arrêtée. En 1839, une galerie de communication est établie avec le puits no 7, qui est ainsi doté d'un puits d'aérage à partir de 1847[M 3].

En 1840, le puits se retrouve noyé à cause de l'abandon de la concession. En 1842, les nouveaux propriétaires, qui viennent d'acquérir la concession, espèrent qu'il existerait encore du charbon à la lecture des plans et rapports d'ingénieurs. Ils décident donc de dénoyer le puits et font des recherches, mais c’est un échec[T 5]. Le puits no 6 sert encore de puits d'aérage naturel à Saint-Charles entre 1850 et 1855[P 4].

Au début du XXIe siècle, le puits est situé dans le jardin d'une maison qui, autrefois, accueillait le gardien de ce puits[i 10].

Puits no 7

- 47° 42′ 21″ N, 6° 38′ 39″ E

Le fonçage du puits est entrepris le , à 150 mètres au sud du puits no 6 ; l'objectif est de retrouver le charbon au-delà du soulèvement rencontré par son prédécesseur[M 11]. Mais le , les travaux sont arrêtés à 94,70 mètres dans le grès rouge. Un sondage de 20 mètres au fond du puits révèle toujours la présence du grès rouge. À la fin , 115 mètres de grès rouge sont traversés mais les travaux sont arrêtés à la suite de la mise en vente de la société[M 11].

Le , la concession est rachetée et, le , le nouvel ingénieur de la Société, M. Schutz, encourage les propriétaires à reprendre les travaux dans ce puits devant les résultats très positifs du grand sondage de Ronchamp (ou sondage X). C'est le , que l’activité est reprise au puits no 7. Finalement, en avril 1843, il traverse le terrain houiller à 150,73 mètres puis une couche de houille de 1,75 mètre de puissance à 168,68 mètres. Le 8 juin, on rencontre la deuxième couche de houille. En novembre 1843, le puits rencontre une veine de houille de 2,80 mètres à 180 mètres de profondeur. Après installation de la machine à vapeur du puits Saint-Louis, l'extraction commence enfin[M 11] - [M 12]. On comptera 347 ouvriers en 1847. En 1848, une jonction avec le puits Saint-Charles est établie, l’aérage se fait naturellement, mais en 1853, il faut le renforcer avec un toc-feu[P 4]. Par la suite, l’extraction est abandonnée, mais le puits reste entretenu puisqu'en 1854, il devient le puits d’aérage du puits Saint-Charles. Le , un ventilateur Lemielle possédant un caisson de forme hexagonale de 2,36 mètres de diamètre où tournent les pales est installé pour améliorer l'aérage. Il est capable d'aspirer 15 m3 d'air par seconde, avec une vitesse de rotation de 28 tours par minute[M 13], actionné par une machine à vapeur de 15 chevaux. Il permet de créer trois courants d'air différents permettant de mieux ventiler les chantiers miniers. Le ventilateur est réparé et remis à neuf en 1863. En 1872, le puits est fermé en raison d'un effondrement des parois, il est alors remblayé et le ventilateur est mis à la ferraille[P 4]. En 1958, une dalle en béton est coulée au niveau de son orifice[A 1] - [P 5].

Au début du XXIe siècle, le puits sécurisé se situe entre deux maisons rue du puits VII[i 11].

La dalle du puits no 7.

La dalle du puits no 7. La borne.

La borne.

Puits Saint-Charles / no 8

- 47° 42′ 11″ N, 6° 38′ 56″ E

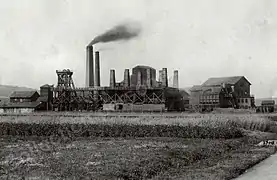

Le puits Saint-Charles permet d'exploiter d'importantes couches de charbon au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, participant ainsi à l'âge d'or de la compagnie. Saint-Charles est ouvert pendant plus de cinquante ans, ce qui représente une grande longévité par rapport aux autres puits ouverts à Ronchamp. Il a également connu des catastrophes minières telles que des incendies et des coups de grisou. Ce puits se distingue par son système d'extraction révolutionnaire utilisant une machine à taquets. Ce procédé, trop complexe, est finalement abandonné à la suite de déboires techniques[A 1].

Après la fermeture, les bâtiments de la fosse sont convertis en logements[i 12] ; les terrils sont même ré-exploités pendant l’entre-deux-guerres, car encore riches en charbon. Ces mêmes terrils, devenus décharge pour une usine voisine, s'embrasent à la fin du XXe siècle, causant la frayeur des populations locales[P 6].

Le carreau du puits Saint-Charles en activité.

Le carreau du puits Saint-Charles en activité. Le carreau du puits Saint-Charles en 2015.

Le carreau du puits Saint-Charles en 2015..JPG.webp) Le puits Saint-Charles se trouve dans ce jardin, le bâtiment à droite était la salle des machines.

Le puits Saint-Charles se trouve dans ce jardin, le bâtiment à droite était la salle des machines.

Puits de-la-Croix

- 47° 43′ 10″ N, 6° 36′ 15″ E

Ce puits de section rectangulaire a été entrepris par la compagnie de Mourière le . Il est creusé au moyen d'un tour manuel mû par trois ouvriers travaillant le jour et la nuit. C'est le que la poudre est utilisée pour la première fois. Le 24 août suivant, la compagnie décide de remplacer le tour par un baritel[A 1].

Après avoir traversé 25 mètres de grès, le puits atteint le terrain houiller contenant du schiste pyriteux. Le puits rencontre des veinules de houille à 40 et 50 mètres de profondeur. La première véritable couche de charbon exploitable est rencontrée à 87 mètres, elle a une épaisseur de 2,2 mètres mais est entrecoupée de schiste et de pyrite. À 98,5 mètres, une autre couche de 0,8 mètre d'épaisseur est découverte. Le puits est alors relié aux travaux de la galerie du culot qui exploite le même filon[T 6].

Le , une forte arrivée d’eau de 1 500 litres par heure envahit le puits. La galerie Saint-Louis est alors entreprise pour le dénoyer, mais c'est un échec. Malgré cela, le fonçage est terminé le 14 juillet. Le puits est relié à la galerie du Culot par une grande galerie montante. Deux couches de charbon de quelques dizaines de centimètres sont alors exploitées[A 1] avec une machine à vapeur de 15 ch[6]. Le lavage du charbon est obligatoire car il contient de la pyrite de fer et de l’argile. Les travaux sont suspendus sept années plus tard après le décès accidentel de l'ingénieur des Mines. En 1872, une nouvelle compagnie est créée et les travaux reprennent. La production de charbon passe de 1 001 tonnes en 1879 à 588 tonnes en 1880. En 1891, la liquidation de la société met fin à l'exploitation du puits de-la-Croix[A 1].

Au début du XXIe siècle, subsiste un entonnoir de cinq mètres de diamètre régulièrement rempli d'eau[i 13].

Trou en entonnoir, noyé, vestige du puits de-la-Croix.

Trou en entonnoir, noyé, vestige du puits de-la-Croix. Le terril.

Le terril. Briques.

Briques.

Puits Saint-Joseph

- 47° 41′ 49″ N, 6° 38′ 51″ E

Le puits Saint-Joseph est l'un des puits les plus productifs du bassin houiller pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Pendant toute cette période, il est le centre d'activité de la compagnie de Ronchamp avec l’installation d'une cokerie et d'un lavoir à charbon, avant d'être remplacé par le puits du Chanois. Le puits Saint-Joseph est touché plusieurs fois par des catastrophes. Le , un coup de grisou fait vingt-neuf morts. Le , une nouvelle explosion détruit les galeries du fond et la toiture du bâtiment de recette en surface[A 1].

Après la fermeture du puits Saint-Joseph en 1895, les bâtiments sont rasés pour être remplacés par une petite scierie, dont les bâtiments, devenus magasins pour matériaux de construction, existent toujours au début du XXIe siècle[i 14].

La cokerie du puits Saint-Joseph (fours Appolt).

La cokerie du puits Saint-Joseph (fours Appolt). Le puits Saint-Joseph, situé derrière les arbres sous le bâtiment.

Le puits Saint-Joseph, situé derrière les arbres sous le bâtiment.

Puits Notre-Dame

- 47° 41′ 24″ N, 6° 38′ 53″ E

Le puits Notre-Dame est creusé par une compagnie concurrente, la Société des maîtres de forges possédant les mines d'Éboulet, à partir de 1851[P 7] avant d'être intégré aux houillères de Ronchamp quinze ans plus tard[P 8]. Après avoir servi à l'extraction de la houille pendant un demi-siècle, il sert ensuite de puits d'exhaure (pompage des eaux) jusqu’à la fermeture des mines en 1958[P 9]. Les dalles en béton obstruant les puits subsistent au début du XXIe siècle[i 15] - [P 5].

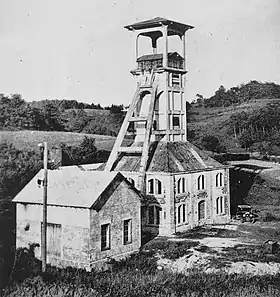

Le puits Notre-Dame en activité.

Le puits Notre-Dame en activité..JPG.webp) La dalle du puits d'extraction.

La dalle du puits d'extraction..JPG.webp) La dalle du puits d'aérage.

La dalle du puits d'aérage..JPG.webp) Sa borne.

Sa borne.

Puits Saint-Jean

- 47° 41′ 39″ N, 6° 40′ 12″ E

Le fonçage du puits débute le . De section rectangulaire de 5 mètres sur 2,50 mètres, il est cuvelé sur 34,11 mètres, mais le cuvelage laisse passer une partie de l’eau il est ensuite prolongé jusqu'au fond à 51,4 mètres[7]. La venue d’eau est de 800 litres à l’heure. Son épuisement s'effectue à l’aide de machines spécifiques. Le , le puits est abandonné à cause de son coût exorbitant de 168 719,12 francs et parce qu’il faisait doublon du puits Sainte-Pauline[T 7]. La cité Saint-Jean est composée de cinq maisons édifiées en 1867 à proximité du puits[P 10]. Celui-ci est finalement remblayé le [A 1].

Au début du XXIe siècle, le puits se trouve dans un jardin de la cité Saint-Jean[i 16].

Plan de masse du puits Saint-Jean et de sa cité.

Plan de masse du puits Saint-Jean et de sa cité. Le puits Saint-Jean est situé dans ce jardin.

Le puits Saint-Jean est situé dans ce jardin. La cité Saint-Jean.

La cité Saint-Jean.

Puits Sainte-Pauline

- 47° 41′ 35″ N, 6° 39′ 38″ E

Le puits est creusé à partir de 1854, la houille est exploitée entre 1861 et 1884 avant que le puits ne soit remblayé[A 1].

Dans les années 1870, une cité minière, un phalanstère et une chapelle catholique sont construits à proximité immédiate de la mine. Au début du XXIe siècle, le puits est un entonnoir se trouvant à quelques mètres de la route nationale 19[i 17]. La cité minière[i 18], le phalanstère[i 19] et le terril (où est aménagé un manège à chevaux) subsistent également[i 20].

Le puits avant sa fermeture.

Le puits avant sa fermeture. Entonnoir marquant l'emplacement du puits.

Entonnoir marquant l'emplacement du puits. Anciennes briques issues des bâtiments de surface.

Anciennes briques issues des bâtiments de surface.

Puits Sainte-Barbe

- 47° 41′ 54″ N, 6° 39′ 30″ E

Le puits Sainte-Barbe est situé à proximité des ballastières de Champagney. Creusé à partir de 1854, il exploite la houille de 1860 à 1872 et sert à l'aérage du puits Sainte-Pauline de 1869 à 1884 avant d'être remblayé.

Le site du puits accueille des installations de sablière dans la seconde moitié XXe siècle, un éphémère centre équestre a existé au début du XXIe siècle. Un panneau explicatif installé en 2017 évoque l'histoire des puits Sainte-Pauline et Sainte-Barbe.

Le installations de surface du puits Sainte-Barbe.

Le installations de surface du puits Sainte-Barbe. Vue générale du site du puits.

Vue générale du site du puits. Le panneau évoquant le puits à l'entrée du parcours de santé.

Le panneau évoquant le puits à l'entrée du parcours de santé. Ancienne voie ferrée.

Ancienne voie ferrée.

Puits de l'Espérance

- 47° 41′ 19″ N, 6° 39′ 28″ E

Le fonçage du puits est entrepris le , avec un contexte de forte concurrence pour une demande d’extension de concession. La compagnie concurrente d'Éboulet ayant déjà obtenu les terrains que convoitait la société des houillères de Ronchamp, le puits est creusé dans une zone marécageuse à une vingtaine de mètres d'un ruisseau dénommé Le Beuveroux[P 11]. Il a une section rectangulaire de 5 mètres sur 2,50 mètres avec trois compartiments, l'un pour l'extraction, un autre pour les échelles, et un dernier pour les pompes et les corps d’air. Le , sa profondeur est de 4 mètres. L'épuisement des eaux se fait par des pompes à bras mues par quatre hommes se relayant toutes les heures. Le 20 février suivant est installée la machine à vapeur de 10 chevaux du puits Saint-Jean. Le 5 juin, le fonçage reprend. Le 15 juillet, à la profondeur de 9 mètres, un cuvelage de 11 mètres de hauteur est posé et trois pompes d’épuisement sont installées. Le , à 35 mètres de profondeur, un nouveau cuvelage est installé sous le premier[P 11] - [A 1]. Le prix du fonçage s'élève à 3 000 francs par mètre creusé et cuvelé[M 14].

Le , le puits atteint 80 mètres de profondeur, le fonçage arrivant dans du grès compact, le maçonnage des parois n'est plus indispensable. Le 1er août suivant, le fonçage est arrêté à 103,4 mètres de profondeur lorsque la compagnie apprend que le sondage de la Chatelaie (entrepris dans le même secteur par une compagnie concurrente, la Société des ingénieurs) était descendu à 600 mètres de profondeur sans avoir rencontré le charbon[P 12]. Le , le puits est officiellement abandonné en même temps que le puits Saint-Jean ; il est simplement entouré d'une clôture en fil de fer barbelé et rebouché avec des fagots de bois. En 1958, il est remblayé sur l'injonction du conseil municipal de Champagney pour des raisons de sécurité et une dalle en béton est finalement coulée[P 12] - [P 5].

Au début du XXIe siècle, le puits se trouve sous une ligne à haute tension (reliant le poste de Ronchamp à Belfort)[8], dans un marécage traversé par le Beuveroux[P 12] - [i 21].

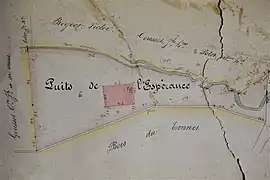

Plan des installations du puits.

Plan des installations du puits. La dalle du puits de l'Espérance.

La dalle du puits de l'Espérance. La borne.

La borne.

Puits Sainte-Marie

- 47° 42′ 11″ N, 6° 37′ 48″ E

Le puits Sainte-Marie a connu une activité très irrégulière entre 1866 et 1958. Le chevalement en béton armé date de 1924[P 13]. Depuis le , le chevalement, dernier témoin architectural conservé des mines de charbon de Ronchamp, est inscrit aux monuments historiques avec le label XXe siècle[A 4] - [9].

Les anciennes installations du puits Sainte-Marie vers 1884.

Les anciennes installations du puits Sainte-Marie vers 1884. Le chevalement en béton vers 1930.

Le chevalement en béton vers 1930. Le chevalement en 2013.

Le chevalement en 2013. La dalle du puits Sainte-Marie.

La dalle du puits Sainte-Marie. La borne du puits de Sainte-Marie.

La borne du puits de Sainte-Marie. L'ancien bâtiment du XIXe siècle.

L'ancien bâtiment du XIXe siècle.

Puits Saint-Georges

- 47° 41′ 16″ N, 6° 40′ 02″ E

En 1864, les houillères de Ronchamp commencent le creusement du puits Sainte-Marie à l'ouest du bassin exploité et projettent le creusement d'un autre puits à l'est. Le fonçage commence le . Le puits Saint-Georges est creusé à l'aide d'une machine à vapeur, il possède une section circulaire de 3,75 mètres de diamètre et une cloison en brique sépare le compartiment d’extraction et le compartiment d'aérage. Il est équipé d'un cuvelage en bois de 26,80 mètres, surmonté d’un renforcement bétonné de cinq mètres. C’est le premier puits circulaire et muraillé sur toute la hauteur dans le bassin minier de Ronchamp[P 12].

Le , le terrain houiller est rencontré à 440 mètres avec un premier banc de 60 centimètres de houille à 447 mètres de profondeur et un second de 35 centimètres à 453 mètres, ces faibles résultats sont dus à un soulèvement de terrain[P 14]. En 1869, le ventilateur du puits Saint-Charles est installé sur le carreau de fosse pour permettre un meilleur aérage des travaux de recherches entrepris au fond de la mine. En juin 1871, une longue descenderie est conduite dans les petits bancs de charbon rencontrés en direction du sud-ouest. Mais ces travaux rencontrent un soulèvement à 200 mètres du puits. Celui-ci est franchi par une galerie au rocher. C’est dans cette galerie que la dynamite est utilisée au fond d'une mine pour la première fois en France. Il s'agit d'essais comparatifs avec la poudre. En mars 1873, les travaux sont suspendus[P 14]. En 1881, après l’avoir laissé à l'abandon pendant dix ans, la compagnie songe à utiliser le puits Saint-Georges pour remplacer les puits Sainte-Pauline, Sainte-Barbe et Notre-Dame qui arrivent à épuisement et dont le matériel vieillit ; les ingénieurs pensent le relier au puits du Tonnet alors en construction. Mais finalement l’investissement serait trop important et non rentable. De plus, le puits du Magny entrepris au sud du bassin minier rencontre de meilleurs résultats, ce qui condamne l’avenir des puits de l'est[P 14] - [P 15]. En 1958, une dalle en béton surmontée d'une borne est coulée[A 1] - [P 5].

Au début du XXIe siècle, le puits Saint-Georges se trouve sur le côté d'un chemin[i 22].

La dalle du puits Saint-Georges.

La dalle du puits Saint-Georges. La borne.

La borne. Le terril.

Le terril. Extrémité boisée.

Extrémité boisée. Du schiste issu des terrils et des briques provenant des anciens bâtiments.

Du schiste issu des terrils et des briques provenant des anciens bâtiments.

Puits Saint-Paul

- 47° 42′ 37″ N, 6° 36′ 36″ E

Ce puits de recherche a été entrepris par la compagnie de Mourière le , dans le grès à 1 100 mètres au sud-est du puits de-la-Croix[T 8]. Il possède un diamètre de 3,5 mètres. Le terrain houiller est rencontré à 158 mètres sous la surface mais le puits est ensuite approfondi à 250 mètres. Plusieurs galeries de recherche sont entreprises vers le nord sur 200 mètres et vers le sud sur plus de 300 mètres. Mais aucune couche de houille exploitable ne sera découverte au fond du puits Saint-Paul[A 1].

La machine à vapeur employée à l'extraction est alimentée par la houille extraite des chantiers installés dans les galeries Renaissance. C'est une benne non guidée qui permet de descendre et remonter le matériel et les hommes. Une vingtaine d’ouvriers travaillent sur le puits Saint-Paul. Le puits sera finalement abandonné et remblayé en 1882[A 1].

Au début du XXIe siècle, le puits Saint-Paul est un entonnoir rempli de déchets[i 23].

Le puits Saint-Paul.

Le puits Saint-Paul. Le terril.

Le terril.

Puits du Chanois

- 47° 41′ 36″ N, 6° 37′ 47″ E

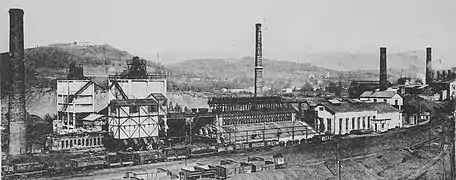

Le puits du Chanois a été le centre de l'exploitation houillère de Ronchamp de la fin du XIXe siècle à la fermeture des mines en 1958. Il est donc choisi pour accueillir les installations annexes des houillères avec un lavoir à charbon, une cokerie et une centrale thermique, il succède donc au puits Saint-Joseph. De nombreux vestiges de ces installations subsistent au début du XXIe siècle[A 5].

.jpg.webp) Le puits en activité.

Le puits en activité. Vue générale de la cokerie et de la centrale.

Vue générale de la cokerie et de la centrale. La lampisterie du puits du Chanois.

La lampisterie du puits du Chanois.

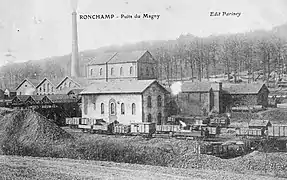

Puits du Magny

- 47° 41′ 16″ N, 6° 38′ 00″ E

Le puits du Magny a une profondeur de 694 mètres, ce qui en fait à sa mise en service en 1878 le puits de mine le plus profond de France. C'est également le puits de Ronchamp ayant eu la plus longue période d'activité, soit 80 ans. Cette longue période d'extraction a été entrecoupée à plusieurs reprises de périodes de service, la plus longue ayant duré une décennie. C'est de ce puits qu'est remontée la dernière berline de charbon du bassin minier, le samedi . Au début du XXIe siècle subsistent quelques bâtiments plus ou moins bien conservés, dont l'ancien bâtiment administratif[A 6].

Le puits en pleine activité avec les wagons et locomotives appartenant au réseau ferré des houillères.

Le puits en pleine activité avec les wagons et locomotives appartenant au réseau ferré des houillères. Vue générale du puits du Magny, depuis la route Ronchamp-Clairegoutte. Au premier plan, le bâtiment des chaudières peint en blanc, reconverti en logements.

Vue générale du puits du Magny, depuis la route Ronchamp-Clairegoutte. Au premier plan, le bâtiment des chaudières peint en blanc, reconverti en logements. Ruines du batiment d'extraction.

Ruines du batiment d'extraction. Ancien mur appartenant au bâtiment de recette du puits du Magny.

Ancien mur appartenant au bâtiment de recette du puits du Magny. Le bâtiment administratif construit en 1927.

Le bâtiment administratif construit en 1927.

Puits du Tonnet / no 9

- 47° 41′ 01″ N, 6° 39′ 34″ E

Le , le conseil d'administration prend la décision de creuser un nouveau puits d'extraction au sud de Sainte-Pauline. Il est alors prévu que ce nouveau puits no 9 soit relié au puits Saint-Georges qui sera équipé pour servir à l'aérage et l'extraction si nécessaire[P 15]. Le fonçage du puits débute en 1883 au sud du puits de l'Espérance et à 700 mètres du puits Saint-Georges. Bien que les résultats de ces deux puits soient mauvais, les ingénieurs pensent que les résultats des couches se prolongeant au sud-est peuvent être meilleurs. Le puits possède un diamètre de 3,4 mètres. Il est entièrement muraillé et possède un compartiment destiné à l'aérage. Un premier cuvelage est mis en place depuis la surface, puis un second à 35 mètres de profondeur. L'arrivée d'eau à cette profondeur est de 250 m3 par jour. En 1884, à 518 mètres de profondeur, une nouvelle arrivée d'eau oblige l'installation d'un réservoir au fond du puits et de pompes à la surface. En 1885, un mineur est tué par la chute d'un objet[P 15].

L'année suivante, le fonçage s’effectue à une vitesse de 17 mètres par mois, la première couche de houille est rencontrée à 558 mètres de profondeur. Elle possède une épaisseur de 60 centimètres de mauvaise qualité car entrecoupée de cinq bancs de schiste. Le puits est approfondi à 574 mètres où une galerie de recherche est creusée en direction du sud. Dix mètres plus bas, une seconde galerie est créée pour l'aérage. Pendant deux ans les recherches sont poursuivies[P 15]. La première couche mesurant 70 centimètres est exploitable, mais la seconde ne fait que 40 centimètres d'épaisseur, néanmoins, elle s'améliore en direction du puits Notre-Dame. La distance entre la recette et les travaux de recherche augmente et l'aérage devient insuffisant. De plus, les mineurs ne rencontrent désormais que de piètres bancs disparates. Pendant ce temps le puits du Magny est en pleine activité et les mineurs y exploitent des couches épaisses de bonne qualité. L'extraction cesse définitivement au puits du Tonnet le pour des raisons de rentabilité[P 15] - [P 16].

En 1950, pendant la reconstruction, la compagnie songe à relancer l'exploitation des puits Notre-Dame et du Tonnet. Mais cela nécessiterait la remise en état de 700 mètres de voie et l'aménagement du puits du Tonnet pour l'extraction, le coût de ces travaux est estimé à un milliard de francs[P 17]. En 1954, le comité de défense demande la reprise de l'exploitation au puits du Tonnet, arguant que la colonne du puits est en bon état et que des ingénieurs comme Dumay, Egerman ou encore Poussigue ont évalué des réserves de houille s'élevant à 500 000 tonnes. Des recherches effectuées par galerie au fond de la mine et par sondage dans la plaine de Champagney montrent que cette région du bassin minier contient des couches exploitables restées inexploitées[10]. La reprise n'aura pas lieu et quatre ans plus tard, les ruines des bâtiments sont démolies[P 17] - [i 24], le puits est remblayé avec du schiste et une dalle en béton surmontée d'une borne est ensuite coulée[A 1] - [P 5].

Au début du XXIe siècle, subsiste la dalle en béton du puits surmontée de sa borne, située au sommet d'une petite butte[i 25]. Ces vestiges font partie du circuit pédestre « Les étangs du Chérimont » créé par la Communauté de communes Rahin et Chérimont[11]. Il reste également quelques vestiges de briques cassées, un petit terril, une poudrière[i 26] ainsi que l'ancienne voie ferrée des houillères qui passait à proximité de la fosse[i 27] - [i 28].

La dalle du puits du Tonnet.

La dalle du puits du Tonnet. La borne.

La borne. Le terril.

Le terril. Schiste.

Schiste..JPG.webp) Vestiges de briques.

Vestiges de briques..JPG.webp) Ancienne voie ferrée.

Ancienne voie ferrée.

Puits no 10

_-_Plan.jpg.webp)

- 47° 42′ 20″ N, 6° 38′ 33″ E

La décision de creuser le puits no 10 est prise le en remplacement du puits no 7, remblayé huit ans auparavant[P 18]. Le fonçage démarre en 1884 avec un diamètre de 4 mètres, son objectif est de devenir le puits d’aérage du puits Saint-Charles, mais avec l'arrière-pensée qu'il pourrait devenir un nouveau puits d'extraction pour la seconde couche de charbon restée inexploitée dans la région des affleurements. La première couche de charbon est rencontrée à 185 mètres de profondeur. Deux autres couches sont rencontrées à 215 et 222 mètres. Le fonçage du puits cesse finalement à 225 mètres de la surface[P 18]. Il n’est pas achevé quand se produit l’explosion de grisou en 1886 à Saint-Charles qui fait vingt-trois morts. Il n'est relié à ce puits que le suivant puis équipé d'un ventilateur. Après la fermeture de Saint-Charles en 1896, comme le puits Sainte-Marie, il est laissé ouvert pour permettre aux éventuels gaz de s’échapper, il est alors entouré d’un mur d’enceinte de 2,50 mètres de haut et reste ainsi jusqu’à la fermeture des mines[P 18]. En 1958, le mur est détruit et le puits est remblayé avec du schiste avant qu'une dalle en béton et une borne ne soient coulées[i 29] - [P 5].

Au début du XXIe siècle, le puits recouvert de sa dalle en béton (et par les ronces) se trouve au bout de l'impasse du puits X[i 30].

Plan de masse du puits no 10.

Plan de masse du puits no 10._-_remblayage.jpg.webp) Le remblaiement du puits.

Le remblaiement du puits. La dalle du puits no 10.

La dalle du puits no 10. La borne.

La borne.

Puits Arthur-de-Buyer / no 11

- 47° 40′ 37″ N, 6° 36′ 51″ E

Le puits Arthur-de-Buyer a été creusé dès 1894 pour assurer l'avenir de la compagnie des mines de Ronchamp qui se trouve dans une situation délicate à cette époque[P 19]. Le projet est mené par Léon Poussigue, directeur des houillères depuis 1891, il est chargé de diriger des travaux de creusement, de concevoir les bâtiments et l’installation de chaque machine[P 20]. Le siège est baptisé du nom du président Arthur de Buyer, en fonction depuis 1876 et parti en retraite lors de la mise en activité de la fosse[P 21] - [Note 3].

En activité de 1900 jusqu'au début des années 1950, sa profondeur était de 1 010 mètres, ce qui en faisait le puits de mine le plus profond de France au début du XXe siècle et le premier à y dépasser la profondeur symbolique de 1 000 mètres. Après avoir exploité la houille pendant près d'un demi-siècle et tenté d'exploiter de l'uranium après la Seconde Guerre mondiale, il a fait l'objet de plusieurs tentatives de reconversion, avant de tomber en ruine au début du XXIe siècle[A 7]. Un projet d'installation d'une centrale solaire photovoltaïque par la municipalité est à l'étude depuis [12] - [13].

Le puits Arthur-de-Buyer dans l'entre-deux guerres.

Le puits Arthur-de-Buyer dans l'entre-deux guerres..JPG.webp) Les bâtiments du puits Arthur-de-Buyer en ruine.

Les bâtiments du puits Arthur-de-Buyer en ruine. La dalle du puits A.

La dalle du puits A. La borne du puits A.

La borne du puits A. La dalle du puits B.

La dalle du puits B. La borne du puits B.

La borne du puits B.

Puits de l'Étançon / no 13 bis

- 47° 42′ 33″ N, 6° 38′ 46″ E

Le puits de l’Étançon est le seul puits du bassin minier creusé au XXe siècle et également le seul creusé par Électricité de France. Il a fonctionné de 1950 à 1958, lorsque les affleurements ont été remis en exploitation. En prolongeant l'exploitation durant une dizaine d'années, il a permis une reconversion des mineurs plus facile[P 22]. Après la fermeture, il est laissé à l'abandon avant d'être intégré en 1997 au sentier pédestre des affleurements. Le site est déblayé de 1999 à 2000 par une association avant de devenir un site touristique au début du XXIe siècle[A 3] - [i 31].

Le puits en activité.

Le puits en activité. L’orifice du puits.

L’orifice du puits. Les inscriptions du puits de l'Étançon.

Les inscriptions du puits de l'Étançon.

Puits intérieurs

Les bures sont de petits puits intérieurs creusés à partir des galeries, certains débouchent à la surface. À Ronchamp, il en existait une dizaine, tous creusés avant l'abandon des chantiers du hameau de la Houillère.

En voici une liste non exhaustive : puits Petit-Pierre, puits du Cheval (no 1 et no 2), puits du Chevanel, puits Greniguey, puits Saint-François-Xavier (utilisé comme communication entre les galeries du Clocher et du Sentier[T 3]), puits Saint-Antoine, puits Pallin et puits de la Bascule[P 23] - [i 32].

Sondages et puits de recherches

De nombreux sondages et travaux de recherches pour la recherche de la houille (galeries à flancs de coteaux, puits ou recherches en surface) ont été entrepris par de nombreuses compagnies minières et groupements industriels dans le bassin minier de Ronchamp et Champagney et en dehors, en particulier au sud et à l'est du gisement connu, en direction du Territoire de Belfort et de l'Alsace). La plupart de ces recherches ne montrent aucun résultat concluant, d'autres permettent l'ouverture d'une petite exploitation qui restera la plupart du temps sans avenir. D'autres travaux, encore, sont abandonnés avant d'avoir atteint le terrain houiller, le plus souvent pour des raisons financières[P 24].

Concession de Ronchamp

.jpg.webp)

La concession de Ronchamp est accordée le [T 9]. Cette concession change plusieurs fois de propriétaires au cours de son existence et se retrouve fusionnée à la concession de Champagney en 1763 puis à celle d'Éboulet en 1866. Plusieurs sondages sont entrepris dans cette concession, particulièrement au cours du XIXe siècle.

- Sondage de Rougegoutte (1822), négatif à 270 mètres de profondeur[P 11].

- Sondage du Chevanel Est (1825), résultats positifs préfigurant le puits no 1 avec deux couches à 141,63 mètres de profondeur : la première de 1,5 mètre et la seconde de 0,9 mètre d'épaisseur[T 3].

- Sondage du Chevanel Ouest (1825), résultats négatifs à 162,4 mètres de profondeur[T 3].

- Sondage de la Colline de Bourlémont (1830), rencontre du terrain houiller, négatif[A 8].

- Sondage de la Prairie (1831), négatif[P 25].

- Sondage de Champagney (1832), négatif à 120 mètres de fond[P 25].

- Sondage X (1842), résultats positifs préfigurant le puits Saint-Charles[P 26].

- Sondage du Pré de la Cloche (1856-1859), résultats positifs préfigurant le puits du Magny, une couche de 1,7 mètre est découverte à 648 mètres de profondeur[P 27].

- Sondage du Theurey (1866), négatif à 228 mètres de fond[P 25].

- Sondage de Frahier (1870), négatif à 580 mètres de profondeur[P 11].

- Sondage de l'Étançon (1949), résultats positifs préfigurant le puits de l’Étançon[i 33].

Concession d’Éboulet

La société des maîtres de forges entreprend plusieurs travaux pour obtenir la concession d’Éboulet, en commençant par le sondage d’Éboulet, creusé entre 1847 et 1851, qui montre des résultats positifs préfigurant le puits Notre-Dame[P 27]. Le puits de l'Est creusé en 1856 et abandonné à sept mètres de profondeur est creusé uniquement pour obliger les houillères de Ronchamp à creuser le puits de l'Espérance dans un terrain marécageux[P 27]. Le puits de L'Ouest, creusé la même année non-loin du futur puits du Magny, est abandonné à trois mètres de profondeur[P 27].

Concession de Mourière

La concession de Mourière est accordée le au prince de Bauffremont qui n'exploite pas le charbon[T 10]. Le , la concession est accordée au sieur Grézely fils, associé avec les sieurs Conrad et consorts. Un seul sondage est entrepris par cette compagnie à proximité du village de Malbouhans. Le résultat est négatif à 374 mètres de profondeur[i 34].

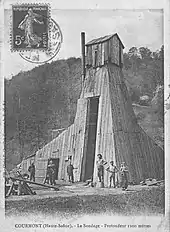

Concession de Lomont

La concession de Lomont est accordée en 1904 à la firme Japy qui entreprend plusieurs sondages de grande profondeur entre les villages de Magny-Danigon et de Courmont[P 28].

Société des ingénieurs

La société des ingénieurs est créée dans les années 1850 pendant que les deux compagnies minières de Ronchamp et des maîtres de forge se font concurrence pour obtenir la concession d'Éboulet. Trois sondages sont entrepris par cette société[P 27].

Exploitations proches en Haute-Saône

Une concession et nombreux travaux de recherches se trouvent sur la commune de Vy-lès-Lure située au Sud-Ouest de la concession de Saint-Germain qui est la plus proche[14]. D'autres chantiers plus anciens et de moindre importance sont réalisés dans les concessions d'Athesans et de Gouhenans. Ces trois concessions ainsi que celle de Saulnot (datant du XVIe siècle) sont réunies par un décret présidentiel le [15].

Autres

.jpg.webp)

D'autres entreprises et des propriétaires privés entreprennent des sondages et des travaux divers, souvent très éloignés des concessions en place autour de Ronchamp comme la compagnie départemental du Haut-Rhin qui a réalisé de nombreuses recherches entre 1822 et 1832 dans le sud du Haut-Rhin dont une partie deviendra le Territoire de Belfort ainsi que dans la Vallée de Villé.

- Recherches à Chenebier (XVIIIe siècle), découverte d'anthracite[P 25].

- Sondage des Granges-Godey à Plancher-Bas (1821), des filets de houille inexploités, repéré par deux puits de 33,53 mètres et 54,86 mètres de profondeur ainsi que par des galeries entrepris par une société de Belfort[P 11] - [16].

- Travaux à Anjoutey et Roppe (1775 puis 1840), des filets de houille[P 11].

- Travaux dans la forêt d'Arsot avec un puits et quelques galeries exploitant des lentilles de charbon[P 11].

- Travaux à Étueffont et Romagny, des affleurements et un puits de 30 mètres de profondeur[P 11].

- Sondage de Le Champ (1838) à Fougerolles[17].

- Sondage d'Errevet, creusé par des propriétaires venant de Moselle, sans résultats probants[P 27].

- Sondage de Wittelsheim, près de Mulhouse par la Gewerkschaft Amélie (1904), aucune trace de houille, mais un gisement de potasse entre 500 et 600 mètres de profondeur[P 11].

- Sondage de Felon (1907), la houille est discontinue et inexploitable à 700 mètres de profondeur[P 11].

- Sondage de la Gabiotte (1906) à Fougerolles[17].

Notes et références

Notes

- Un picot est un coin de bois qui sert à serrer la lambourde, dans le picotage d'un puits.

- Un panneau est une grande surface minéralisée dans un gisement minier.

- Citation du compte rendu du conseil d'administration : « Le nouveau siège no 11 s’appellera siège Arthur-de-Buyer afin de donner à son président un nouveau témoignage de reconnaissance ».

Ouvrages

- E. Trautmann, Bassin houiller de Ronchamp

- p. 35.

- p. 34.

- p. 28.

- p. 29.

- p. 37.

- p. 43.

- p. 39.

- p. 44.

- p. 6.

- p. 6 et 7.

- François Mathet, Mémoire sur les mines de Ronchamp

- p. 107.

- p. 111.

- p. 131.

- p. 117.

- p. 118.

- p. 119.

- p. 120.

- p. 122.

- p. 129.

- p. 130.

- p. 133.

- p. 135.

- p. 168.

- p. 592.

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère

- 2001, p. 14.

- 2010, p. 52.

- 2001, p. 15.

- 1999 (3), p. 46.

- 2005, p. 12.

- 1999 (3), p. 41.

- 1999 (4), p. 12.

- 1999 (4), p. 7.

- 1999 (4), p. 34.

- 1999 (4), p. 24.

- 1999 (4), p. 40.

- 1999 (4), p. 41.

- 1999 (1), p. 4 à 8.

- 1999 (4), p. 42.

- 1999 (4), p. 43.

- 2001, p. 37.

- 1999 (4), p. 36.

- 1999 (3), p. 48.

- 1999 (2), p. 7.

- 1999 (2), p. 9.

- 1999 (2), p. 10.

- 2010, p. 71.

- (2001), p. 11.

- 1999 (4), p. 38 et 39.

- 1999 (4), p. 39.

- 1999 (3), p. 3.

- 1999 (4), p. 61.

- 1999 (2), p. 4.

- 1999 (4), p. 6 et 41.

Illustrations

- « Photographie : le casino ».

- « Vestige du puits Saint-Louis ».

- « Vestige du puits Henri IV ».

- « L'étang Fourchie et le puits Samson ».

- « Vestige du puits n° 1 ».

- « Vestige du puits n° 2 ».

- « Vestige du puits no 3 ».

- « Vestige du puits no 4 ».

- « Vestige du puits n° 5 ».

- « Vestige du puits no 6 ».

- « Vestige du puits n° 7 ».

- « Situation et vestige du puits Saint-Charles ».

- « Vestige du puits de-la-Croix ».

- « Vestige du puits Saint-Joseph ».

- « Vestige du puits Notre Dame ».

- « Vestige du puits Saint-Jean ».

- « Vestige du puits Sainte-Pauline ».

- « La cité des Époisses ».

- « La caserne de Fressais ».

- « Le terril Sainte-Pauline ».

- « Vestige du puits de l'Espérance ».

- « Vestige du puits Saint-Georges ».

- « Vestige du puits Saint-Paul ».

- « Les ruines du puits du Tonnet ».

- « Vestige du puits du Tonnet ».

- « Vestige de la poudrière du puits du Tonnet ».

- « Voie ferrée des houillères passant près du puits du Tonnet ».

- « Vestige de la voie ferrée des houillères passant près du puits du Tonnet ».

- « Remblaiement du puits n° 10 ».

- « Vestige du puits n° 10 ».

- « Défrichage du site de l’Étançon ».

- « Plan montrant des petits puits ».

- « Sondage préfigurant le puits de l’Étançon ».

- « Carte indiquant le sondage de Malbouhan ».

Notices

Autres

- « Le bassin houiller refait surface », sur le site du quotidien L'Est républicain, (consulté le ).

- Michel Godard 2012, p. 91.

- « Les tragédies dans la mine », sur abamm.org (consulté le ).

- « Le circuit historique des affleurements de l’Étançon des mines de charbon de Ronchamp », sur le site personnel de Peter Greuter, (consulté le ).

- Michel Godard 2012, p. 736.

- Édouard Thirria 1869, p. 186.

- Michel Godard 2012, p. 340-342.

- [PDF] « Plan du réseau français de transport d'électricité », sur RTE.

- « Cité ouvrière des Époisses », notice no IA70000154, base Mérimée, ministère français de la Culture et « Mine de houille du puits Sainte-Marie », notice no PA70000053, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- [PDF] Comité de défense de la mine et de la centrale thermique de Ronchamp, Livre jaune pour le maintien en activité de l'exploitation minière et de la centrale thermique de Ronchamp, mai 1954, p. 13-14, [lire en ligne].

- [PDF]« Les étangs du Chérimont », sur le site de l'office de tourisme Rahin et Chérimont (consulté le ).

- H. P., « Conseil : le Puits Arthur à l’heure photovoltaïque », Le Pays, (ISSN 2102-6890).

- [PDF]« Compte rendu du conseil municipal de Magny-Danigon », sur Communauté de communes du pays de Lure, .

- [PDF]BRGM, Ancienne concession de houille de Vy-lès-Lure (70) : Etat des lieux, (lire en ligne).

- Paul Benoit, Le Charbon de Terre en Europe Occidentale Avant L'usage Industriel Du Coke, (lire en ligne), p90 et 98.

- Bulletin, vol. 7, Société industrielle de Mulhouse, (lire en ligne), p. 268-269.

- « Fougerolles (70) », sur un « forum et galerie de cartes postales anciennes de France », (consulté le ).

Voir aussi

Liens externes

- « Les puits creusés dans le bassin de Ronchamp », sur « Les Amis du musée de la mine »

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. I : La mine, Éditions Comtoises, (ISBN 2-914425-08-2).

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. II : Les mineurs, Noidans-lès-Vesoul, fc culture & patrimoine, , 115 p. (ISBN 978-2-36230-001-1).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 1 : Le puits Sainte-Marie, Association des amis du musée de la mine, 1999 (1) (présentation en ligne).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 2 : Le puits Arthur de Buyer, Association des amis du musée de la mine, 1999 (2) (présentation en ligne).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 3 : Le puits Saint Charles, Association des amis du musée de la mine, 1999 (3) (présentation en ligne).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 4 : Le puits d'Éboulet, Association des amis du musée de la mine, 1999 (4) (présentation en ligne).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 5 : Le puits du Magny, Association des amis du musée de la mine, 1999 (5).

- Jean-Jacques Parietti et Christiane Petitot, Géomètre aux houillères de Ronchamp, Association des amis du musée de la mine, .

- Édouard Thirria, Manuel à l'usage de l'habitant du département de la Haute-Saône, (lire en ligne), p. 182-186.

- François Mathet, Mémoire sur les mines de Ronchamp, Société de l'industrie minérale, (lire en ligne).

- E. Trautmann, Bassin houiller de Ronchamp, (lire en ligne).

- Société de l'industrie minérale, Bulletin trimestriel, Saint-Étienne, (lire en ligne).

- [PDF] Michel Godard, Enjeux et impacts de l'exploitation minière du bassin houiller de Romchamp (1810-1870), UTBM, (lire en ligne).