Poudre noire

La poudre noire, parfois dénommée poudre à canon ou poudre à fusil, est le plus ancien explosif chimique connu. De couleur noire, elle est constituée d'un mélange déflagrant de soufre, de nitrate de potassium (salpêtre) et de charbon de bois.

Inventée en Chine probablement vers le IXe siècle, la poudre noire s'est progressivement diffusée en Europe et en Asie jusqu'au XIIIe siècle. Utilisée pour les canons et les fusils, c'était le seul explosif chimique connu jusqu'au XIXe siècle. La poudre noire n'est plus utilisée de nos jours pour les armes modernes et pour les applications industrielles, en raison de sa faible efficacité comparée à celle des explosifs plus récents. Son usage est aujourd'hui limité à des armes anciennes de chasse et de tir sportif (armes authentiques ou répliques), aux pétards et aux feux d'artifice.

Historique

.jpg.webp)

Certaines sources situent l'invention de la poudre noire durant la dynastie Han (206 av. J.-C. à 220 ap. J.-C), mais la plupart des historiens pensent que la poudre à canon fut inventée en Chine vers le VIIe siècle, durant la Dynastie Tang (618-907). En chinois, la poudre à canon est désignée par le terme Huoyao (chinois : 火药 ; pinyin : ; litt. « substance à feu ») et est d'abord utilisée pour ses propriétés médicinales.

Au milieu de la dynastie Xixia, vers 1044, il est conseillé d'éviter ce type de mélange qui risque d'exploser. Le Wujing Zongyao (武经总要, « Principes généraux du classique de la guerre ») donne une méthode de fabrication de grenades à poudre noire, dont l'effet principal semble encore être le bruit. Au Xe siècle, apparaissent les premières lances de feu, au départ de simples tubes de bambou contenant de la poudre noire et un projectile, dispositif fixé sur une lance chinoise (Qiang). Il semble qu'aux alentours de 1130, des tubes de bambou remplis de poudre noire servirent de lance-flammes.

Les techniques de fabrication de la poudre auraient été transmises au monde arabo-perse entre le VIIIe siècle et le IXe siècle, car des échanges de techniques d'alchimie existaient déjà entre le monde musulman et le monde chinois[1]. Cependant l'usage « connu » de la poudre semble plutôt dater du XIIIe siècle, avec des mentions écrites de composition à base de salpêtre, lors des guerres entre la dynastie Yuan et les pays musulmans d'Asie centrale. La poudre à canon a été introduite en Europe à partir du XIIIe siècle, principalement par l'intermédiaire d'échange commerciaux avec le monde arabe[2]. Il semble également que les Mongols aient joué un rôle déterminant.

À partir du XIVe siècle, la poudre noire est utilisée pour animer les spectacles équestres du Maghreb organisés par les tribus berbères.

Roger Bacon et Albert le Grand en mentionnent la recette, en s'inspirant de celle donnée par Marcus Graecus dans son manuscrit Liber ignium ad comburandos hostes (1230)[3], mais le but en reste incendiaire. Selon d'autres sources, le moine allemand Berthold Schwarz est considéré comme celui qui redécouvrit ses secrets en Occident. Ibn Khaldoun mentionne un usage de la poudre pour l'artillerie en 1273 au siège de Sidjilmesa. Les premières armes à feu utilisables apparaissent environ cinquante ans plus tard.

C'est en 1617 qu'est attestée la première utilisation de la poudre noire en Europe pour l'extraction de minerais dans une mine de cuivre du Thillot[4] grâce aux travaux archéologiques menés par la Société d'étude et de sauvegarde des anciennes mines (SESAM) depuis 1987 dans ces mines.

En 1829, Samuel Colt est le premier à faire déflagrer une charge de poudre sous l'action d'un courant électrique.

En 1886 est inventée la poudre pyroxylée, qui dégage beaucoup moins de fumée et peu de résidus lors de sa combustion. Cette poudre est aujourd'hui utilisée dans toutes les armes contemporaines, car la quasi absence de résidus ne les encrasse pas.

Aspects chimiques

Aux XIVe siècle et XVe siècle, la composition était (en masses) : 6 parties de salpêtre (75 %) pour une partie de soufre (12,5 %) et une partie de carbone sous forme de charbon de bois (12,5 %). Mais ultérieurement, on trouve des compositions variables selon les usages.

Par exemple (pourcentages massiques) :

- 30 % de charbon, 30 % de soufre, 40 % de salpêtre pour la poudre de mine (lente) ;

- ou bien 12 % de charbon, 10 % de soufre, 78 % de salpêtre pour la poudre de chasse et les poudres françaises PNF destinées au tir sportif ;

- ou encore 15 % de charbon, 10 % de soufre, 75 % de salpêtre pour la poudre dite de guerre f3 ;

- ou alors 12 % de charbon, 12 % de soufre, 76 % de salpêtre pour les poudres suisses destinées au tir sportif.

Dans les pièces d'artifices, on trouve généralement la composition (charbon 15 %, soufre 10 %, salpêtre 75 %). Cette poudre est un mélange de deux éléments très combustibles (le soufre et le charbon), avec un corps très oxydant : le salpêtre. La qualité de la poudre est due en grande partie au charbon utilisé. Il provient du bois d'arbres des plantes telles que Rhamnus Frangula (Bourdaine), Solanum Mauritianum, Prunus domestica (Prunier), Salix Caprea (Saule marsault) ou Fraxinus americana ; par pyrolyse à 500 °C, on obtient du charbon noir (poudre de guerre), tandis que la pyrolyse à 300 °C donne du charbon roux (poudre de chasse).

Pour que la combustion se déroule efficacement, le soufre et le charbon doivent être broyés en poudres fines (moins de 80 nanomètres), avant de le mélanger avec un moulin à billes. Par la suite, un mélange de nitrate de potassium et d'alcool est ajouté et le tout est mélangé dans un mélangeur pour obtenir un mélange très homogène. Enfin, le mélange est séché à basse température et doucement réduit en poudre à l'aide d'un pilon. On obtient une poudre noire qui brûle comme un flash.

La poudre noire craint beaucoup l'humidité, contrairement à ses descendantes modernes (poudres pyroxylées).

La poudre noire, contenant du salpêtre, a un goût salé en raison de ce constituant (nitrate de potassium KNO3). Pendant les différents conflits européens de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, les soldats utilisaient de la poudre noire pour assaisonner et conserver leurs aliments lorsque le sel venait à manquer. Le salpêtre est encore utilisé de nos jours comme conservateur (on en trouve dans la charcuterie par exemple).

L'équation de la combustion de la poudre à canon (charbon 15 %, soufre 10 %, salpêtre 75 %) est la suivante :

- 10 KNO3 + 4 S + 2 C7H3O → 5 K2O + 3 H2O + 4 SO2 + 12 CO + 2 CO2 + 5 N2

Les résidus solides sont appelés « calamine ».

Aspects physiques

Parmi les avantages de la poudre noire, notons qu'elle est peu onéreuse, stable et qu'une faible quantité d'énergie en provoque la combustion. Ainsi, peut-on l'enflammer à l'aide d'une flamme, d'une friction, d'une étincelle, ou même d'un laser. Il en résulte que sa manipulation est dangereuse.

Elle produit :

- d'abondants résidus solides, surtout composés de sulfure de potassium, abusivement nommée calamine, qui encrassent les armes. C'est l'une des raisons pour lesquelles une arme à feu ancienne présente un fort calibre qui augmente la tolérance donc réduit la fréquence des nettoyages nécessaires ;

- de la fumée, gênant la visée lors des tirs répétés si le vent ne la chasse pas.

Pour ces raisons, on lui préfère aujourd'hui la poudre sans fumée.

Au cours du XIXe siècle, les chimistes mirent au point un procédé permettant d'obtenir de la poudre noire en grains, dont la taille peut être modulée selon l'usage prévu : plus les grains sont petits, plus la poudre obtenue est dite « vive », c'est-à-dire qu'elle présente une vitesse de combustion élevée. Ce conditionnement permet également de mieux conserver et de mieux doser la poudre noire.

Aspects thermodynamiques

La poudre noire contient à la fois un combustible et un comburant. Le comburant est le salpêtre qui libère de l'oxygène au cours de la réaction, venant oxyder les combustibles (soufre et carbone).

Stable à température ambiante, un petit apport d'énergie localisé suffit à amorcer la réaction.

Du fait de sa vitesse de combustion à l'air libre, on dit que la poudre noire « déflagre », ce qui signifie que l'onde de combustion (front de flamme) se déplace moins vite que les gaz générés, ne produisant donc pas d'onde de choc. Placée dans un endroit confiné qui permet une élévation de la pression des gaz, elle détone (génération d'une onde de choc) et produit un effet de souffle assez important en raison du volume de gaz produit.

Considérée comme un explosif à effet de souffle, par opposition aux explosifs à effet brisant, elle a longtemps été utilisée à cette fin.

La température de la réaction est assez élevée (plus de 2 000 K) mais reste nettement inférieure à celle obtenue avec des explosifs modernes (TNT, dynamite, poudres pyroxylées), limitant les risques de brûlures. L'ajout de certains composés chimiques ou de corps simples (particules métalliques, oxydes, etc.) permet de modifier la couleur de la flamme obtenue pour les feux d'artifice par exemple. La fumée dégagée par la réaction chimique est blanche, assez dense, en raison de nombreuses particules issues de la combustion.

Étapes de fabrication

Lors de son élaboration, la poudre noire suit un protocole précis, pratiquement identique dans les différents pays de production. En France, et plus particulièrement à la poudrerie de Vonges (21), le protocole est le suivant :

Les éléments entrants dans la fabrication de la poudre noire sont stockés séparément. Le charbon de bois issu de la bourdaine produit en Europe, arrive en vrac. Il est stocké dans des poches en tissu (coton) dans un hangar chauffé l’hiver et ventilé l’été pour obtenir le meilleur séchage possible. Le soufre et le salpêtre importés très souvent du Mexique et du Chili, sont livrés en sacs (papier ou polyester) de 25 kg. Dans la composition de certaines variétés de poudres noires, il y est ajouté quelquefois du lignite importé régulièrement d’Allemagne, en quantité précise.

Tonnes binaires

Dans un premier atelier nommé « tonnes binaires » (tonneaux en acier de 2 m de Ø et 2 m de hauteur équipés d’une porte d’accès, placés horizontalement sur un axe rotatif contenant un poids précis de billes en bronze pur d’environ 2 cm de Ø, entraînés par des courroies), le charbon de bois et le soufre sont malaxés ensemble. L’atelier est équipé d’un nombre variable de « tonnes », généralement une dizaine.

Après plusieurs heures de pulvérisation des composants, les tonnes sont vidées sur un tamis très fin et leur contenu stocké dans des étouffoirs (tonneaux en matière plastique).

Remarque importante : à partir de l’étape de fabrication suivante, tous les ateliers dans lesquels les préparations seront traitées ou entreposées seront soumis à des règles de sécurité drastiques afin d’éviter tous risques de surchauffe, d’étincelle, etc. (port de sabots en caoutchouc, sols en asphalte le plus souvent maintenus mouillés, utilisation d’outils en bronze, en bois ou en aluminium, interdiction formelle de fumer ou d’utiliser une flamme nue, etc.). La sécurité des employés est primordiale.

Préparations

Dans cette deuxième phase, le produit arrivant des tonnes binaires est mélangé au salpêtre, en respectant des poids très précis suivant la variété de poudre à fabriquer. Une certaine humidité est observée à ce mélange en y ajoutant un peu d’eau. Tout en restant compact, le mélange est entreposé dans des bacs plastiques individuels de 15 à 25 kg.

Ces bacs sont entreposés dans un hangar fermé attenant aux ateliers des préparations.

Meules

Le mélange provenant de l’atelier des ateliers des préparations entre dans sa troisième phase de fabrication. Entre 120 et 200 kg de matière, sont déposés sur une piste en fonte sur laquelle tournent autour d’un axe entraîné par courroies, deux meules en fonte également, d’environ 1,50 m de Ø, pesant plusieurs tonnes (voir photo ci-contre).

Le mélange, malaxé 30 à 50 min par les meules, est sorti en plusieurs morceaux de poids variables (galettes). Ces morceaux (galettes) sont répartis dans les bacs provenant des ateliers des préparations et entreposés dans un autre hangar dédié, fermé, attenant aux ateliers des meules.

Grenoirs

Les galettes provenant des ateliers des meules entrent dans la quatrième phase de fabrication. Environ 100 kg de galettes sont déposés dans une tonne grenoir (sorte de tonneau fait de deux disques en bois cerclé de bronze, de 1,5 m de Ø dont un est équipé d’une porte d’accès à son centre, placés horizontalement sur un axe rotatif à 1 m d’écart, équipés sur leurs circonférences d’un grillage quadrillé en inox les reliant entre eux, entraînés par des courroies). Un poids précis de boules de bois (gaïac) d’environ 10 cm de Ø, sont placées dans ce tonneau. Sous l’effet des boules bondissantes lors de la rotation, les galettes sont cassées en de nombreuses particules qui passent au travers d’une toile tamis (en nylon) de différentes grosseurs selon la variété de poudre fabriquée. Ces grains sont récupérés à l’extrémité du tamis et entreposés dans des sacs de toile (coton).

Lorsque la tonne grenoir est vidée de son contenu, elle est de nouveau approvisionnée de galettes. Cette phase dure de 40 min à plus d’une heure.

Les grains fabriqués avec les galettes provenant des ateliers des meules, sont entreposés en sacs dans un autre hangar dédié, fermé, attenant aux ateliers des grenoirs.

Lissoir

La poudre constituée des grains fabriqués dans les ateliers grenoirs, arrive dans sa cinquième phase de fabrication. Plusieurs centaines de kilos de poudre sont déposés dans une tonne lissoir (sorte de tonneau en bois cerclé de bronze, de 1,5 m de Ø, équipé d’une porte d’accès, placé horizontalement sur un axe rotatif, entraîné par des courroies). On ajoute à ces grains avant de refermer la porte quelques centaines de grammes de poudre de graphite. Ce graphite augmente la fluidité des grains et les protège de l'humidité.

Les grains provenant des ateliers grenoirs, mélangés plusieurs heures (4 à 5 heures), sont déversés sur un tamis de la grosseur du grain voulu, puis entreposés en sacs dans un autre hangar dédié, fermé, attenant aux ateliers des grenoirs. Ce tamis élimine les poussières restantes et les plus gros grains.

Séchoir

La poudre de l’atelier lissoir arrive dans sa sixième phase de fabrication. Plusieurs centaines de kilos de poudre sont déposés sur un grand châssis de bois (environ 15 m²) recouvert d’une toile de coton, sur une épaisseur d’une dizaine de centimètres. Cette poudre est séchée par de l’air chauffé à 45 °C, arrivant sous la toile en coton durant vingt-quatre heures.

La poudre noire provenant de sa dernière phase de fabrication, est entreposée en sacs dans un autre hangar dédié, fermé, attenant au séchoir.

Il existe quelques variantes dans la fabrication de la poudre noire, elle ne subit pas forcément toutes les différentes phases décrites ci-dessus. Par exemple, le pulvérin ou le MCHA destinés à la fabrication des artifices ou utilisé dans les carrières d’extraction de pierres, ne subissent pas de phase de séchage.

La poudre noire ainsi obtenue après avoir subi toutes ces phases de fabrication, est destinée à l’emballage, l’emboîtage, ou à la fabrication de pastilles ou de cartouches. Au cours des dernières phases de finition, des échantillons de poudre noires sont prélevés pour être analysés en laboratoire pour déterminer toutes ses caractéristiques techniques ainsi que son taux d’humidité.

Il convient de noter qu’avant l'utilisation de l'électricité, les différents ateliers de fabrication de la poudre noire étaient tous alimentés par la force hydraulique. Lorsque les ateliers ont été modernisés, les axes de transmissions qui étaient entraînés par des courroies, l'ont été par des moteurs électriques. Il convient de noter que pour leur sécurité, tous les ouvriers de fabrication de la poudre noire, qui conduisent les ateliers (excepté les tonnes binaires et les préparations), se trouvent, durant le fonctionnement des ateliers, derrière des murs forts de plus d'un mètre d'épaisseur. Ils doivent tenir, hiver comme été, les sols humides de leurs ateliers en les aspergeant régulièrement à l'eau.

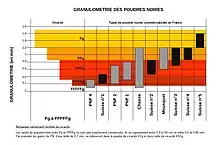

Granulation

Les principales différences entre les différents types de poudres noires que l’on peut trouver sur le marché, résident dans leurs granulométries, ce qui confère à chacune sa vivacité propre. Plus les grains sont petits, plus la poudre est dite « vive », plus elle brûlera vite, plus la montée en pression sera rapide et inversement.

Aparté à destination des tireurs sportifs

Plus la différence entre les tailles de grains est faible, plus la poudre est homogène, plus la montée en pression et la vitesse des balles seront reproduites à l'identique d'un tir à l'autre et donc, plus la précision sera accrue.

En effet, une poudre hétérogène, comme la SNPE Poudre Noire Chasse, contient des grains qui vont de FFFFFg (pulvérin) à FFg (poudre lente).

Comme les grains de granulométries différentes ne sont jamais parfaitement mélangés dans un bidon ou dans une doseuse, il y aura forcément des charges plus vives que d'autres, ce qui engendrera des pressions et des vitesses de balles différentes.

Le tableau supra permet de visualiser la granulométrie de chaque poudre noire et leur classement en conséquence. Il concerne les poudres noires disponibles actuellement, sur le marché français. Les poudres françaises sont représentées en gris et les poudres suisses en noir. Elles sont classées dans l'ordre décroissant, selon leur granulométrie moyenne. En fond, un code de couleurs symbolise l'échelle américaine de granulométrie, de Fg à FFFFg. Les poudres pourront donc être comparées avec cette échelle et donc, avec les poudres américaines.

Ceci est particulièrement intéressant pour transposer en France, avec les PN suisses et françaises, les recommandations américaines, qui sont faites avec leurs PN.

Risques et dangers

La fabrication, le stockage, le transport et la manipulation de poudre à canon ont été source de nombreux accidents.

En outre, la poudre à canon sous forme agglomérée assure de mauvais groupements et engendre des risques supplémentaires lors de l'utilisation.

Législation

En Europe

En Allemagne la poudre noire est vendue exclusivement en armurerie pour les particuliers. Les quantités admises à la vente sont limitées et c'est la SNPE qui fournit le marché allemand. Vendue dans des bidons contenant 500 g ou 1 kg de poudre, son utilisation est très réglementée. La loi n'autorise pas de posséder plus de 2 kg chez soi.

En France

En France, les lois sont similaires : la poudre noire est vendue en bidons généralement en plastique (antistatique), les quantités sont similaires à l'Allemagne.

Catégories

Les tireurs utilisant la poudre noire en Allemagne utilisent deux types de poudre : l'« allemande » et la « suisse ». La poudre noire allemande (PNA) est réputée moins intéressante pour le tir que la poudre noire suisse « Poudrerie d'Aubonne (Vaud) », mieux dosée et plus régulière.

En France, les tireurs utilisent également deux types de poudre : la « française » et la « suisse ». Les poudres noires françaises (PNF1, PNF2 et PNF4P) sont différentes des poudres noires suisses, en dosage et en granulométrie, à l'usage. La poudre suisse « Poudrerie d'Aubonne (Vaud) » est moins salissante (moins de résidu) et légèrement plus puissante [moins de salpêtre (76 %), plus de charbon de pin (12 %) et de soufre (12 %)].

Notes et références

- (en) James Riddick Partington, A History of Greek Fire and Gunpowder, The Johns Hopkins University Press, (ISBN 9780801859540, DOI 10.56021/9780801859540).

- (en) Tonio Andrade, The Gunpowder Age: China, Military Innovation, and the Rise of the West in World History, Princeton University Press, (DOI 10.2307/j.ctvc77j74).

- Journal des sciences militaires des armées de terre et de mer sur Google Livres

- « Dossier de presse » [PDF], sur le-thillot.fr (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Jean Pierre Paul Tortel, « De l'origine de la poudre à canon et de son premier emploi dans les armes à feu », Le spectateur militaire, , p. 497-531 (lire en ligne), 1er septembre 1841, p. 617-654, (lire en ligne)

- Léon Lacabane, « De la poudre à canon et de son introduction en France », Bibliothèque de l'École des chartes, t. 6, , p. 28-57 (lire en ligne)

- Anne Robert Jacques Turgot, Œuvres, t. 2, Bibliothèque nationale de France (BNF Gallica), (BNF 31505417).

- Michel Rival, Grandes Inventions de l'humanité, Paris, Larousse, .

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- « On a enfin inventé la poudre ! », Eurêka ! , France Culture, 5 juillet 2021.

- La ferme des poudres et salpêtres création et approvisionnement en poudre en France (1664 – 1765), sur Stratisc.org

- Extrait de l'arrêt du Conseil d'État, qui convertit en une régie, pour le compte du roi, le bail des poudres passé à Alexis Demont le 16 juin 1772, mai 1775, p. 418

- Extrait du résultat du Conseil du roi, contenant règlement pour l'exploitation de la régie des poudres et salpêtres, mai 1775, p. 419