Arme à feu

Une arme à feu est une arme visant originellement à toucher une cible à grande distance via des projectiles, au moyen de gaz produits par une déflagration, combustion rapide et confinée d'un composé chimique détonant.

Depuis quelques siècles, à partir de la Renaissance tardive, les armes à feu sont devenues les armes prépondérantes de l'humanité. Utilisées pour la chasse, certains sports, le crime[1] - [2] et la guerre, elles ont été sources de nouveaux types de blessures et séquelles, et de profondes mutations dans les doctrines militaires[3].

De façon simplifiée on distingue deux grands types d'armes à feu :

- les armes légères, armes individuelles, d'un calibre réduit, souvent en dessous de quinze millimètres, que l'on pointe à la main vers une cible visible ;

- les armes lourdes, armes collectives, pièces d'artillerie, plus imposantes et nécessitant l'utilisation d'un support (l'affût) pour être mises en batterie. Elles peuvent peser plusieurs tonnes et avoir une portée de plusieurs dizaines de kilomètres ; leur pointage se fait souvent de façon indirecte grâce à des observateurs avancés et par l'utilisation de coordonnées géographiques.

On les classe aussi selon l'automatisation de leur séquence de tir : on distingue ainsi les armes au coup par coup, les armes à répétition, les armes semi-automatiques et les armes automatiques.

Histoire

Les armes à feu actuelles tirent vraisemblablement leur nom du feu nécessaire à l'allumage de la mèche de l'arquebuse, ou du pistolet jusqu'à la platine à mèche.

Les premières armes à feu n'avaient pas encore de projectile, mais se contentaient de projeter des flammes. Elles apparurent en Chine au VIIIe siècle avec les « lances de feu » (Huo Sang), sorte de lance-flammes à l’efficacité pratique restreinte sur un champ de bataille (mais plus large pour ses qualités incendiaires). Leur efficacité psychologique sur des novices pouvait être utile. Les Byzantins connaissaient quant à eux le feu grégeois (sorte de lance-flamme dévastateur) et avaient développé quelques armes à feu rudimentaires[4].

Au XIIIe siècle, les troupes de Gengis Khan utilisaient, de façon marginale, les pots à feu (assimilables aux cocktails molotov). Les pots à feu étaient constitués d'un contenant rempli de combustible qui, en se répandant, créait un foyer incendiaire.

À partir du XIIIe siècle, les Chinois commencent à concevoir des armes en forme de tube (notamment en bambou, puis en métal) dans lesquels une explosion projette différents projectiles grossiers[5]. Cette technologie se transmet rapidement aux Coréens (seulement plus tard aux Japonais) et à l'ouest aux Arabes (via les Mamelouks) Persans et Turcs, et de là aux empires italiens de Méditerranée.

Les premières armes à feu européennes apparurent au cours de la deuxième moitié du Moyen Âge, vraisemblablement au XIIIe siècle, date à laquelle on trouve les premières mentions de ce type d'armes à feu médiévales ; elles introduisent les armes à feu qui vont révolutionner la technologie militaire. Les premiers essais d'armes à feu concernaient surtout des engins d'artillerie, les armes portables se révélant tout d'abord problématiques à mettre en œuvre et moins efficaces que les armes de jet traditionnelles, comme l'arc et l'arbalète.

Les premières pièces d'artillerie furent utilisées conjointement avec l'artillerie névrobalistique, alors en usage pour les sièges. Du fait des limitations technologiques de ces premières réalisations, leur emploi était souvent risqué pour l'attaquant lui-même, les premières bombardes ayant tendance à exploser après quelques tirs, voire dès le premier. Leur efficacité était douteuse, leur projectile se désagrégeant à l'impact au lieu d'entamer la fortification visée.

Les progrès réalisés en métallurgie vinrent peu à peu à bout de ces premières difficultés. Il devint possible, dès la fin du Moyen Âge, de réaliser des canons fiables n'explosant plus que très occasionnellement et les projectiles en fonte s'imposent au détriment de ceux en pierre. L'effet sur les techniques de siège et de fortification est alors fondamental, les plus hautes murailles, gages d'invulnérabilité auparavant, deviennent les plus vulnérables, et l'on doit repenser l'art de protéger une position.

A partir du XVIIe siècle, le développement d'armes à feu individuelles fiables, réutilisables et peu coûteuses permet à l'Europe de dominer militairement l'essentiel des peuples de la planète, jusqu'à la généralisation de ce type d'armes dans tous les pays au cours des XIXe siècle et XXe siècle.

Principe de fonctionnement

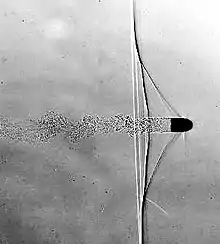

Mise en mouvement du projectile

Lors d'une étape préalable au tir, dont la nature varie avec le type d'arme considéré, le projectile est placé dans une chambre. Entre le fond de cette dernière et lui se trouve une charge propulsive (le premier composé de ce type utilisé a été la poudre noire, supplanté par la poudre sans fumée).

La charge propulsive subit, lors du tir, une réaction chimique la transformant en partie en gaz. Ce gaz va alors, en se détendant, exercer une pression, propulsant le projectile dans le canon.

La vitesse de cette réaction détermine certaines caractéristiques des gaz produits, en particulier les variations de leurs pression et volume, déterminant de façon directe la vitesse à la bouche, dont dépendent nombre de critères d'appréciation de l'efficacité (énergie donc portée...).

Cette réaction est une déflagration lorsque le fonctionnement de l'arme est normal, ce qui signifie qu'elle progresse dans la charge à une vitesse subsonique, même si elle produit des gaz plus rapides.

En progressant plus rapidement, la réaction pourrait produire des gaz plus rapides ou sous plus forte pression mais également devenir une détonation, dont l'onde de choc provoque parfois une dangereuse explosion endommageant voire détruisant la chambre ou le canon. Renforcer l'arme et le projectile de sorte qu'ils tolèrent cela, par exemple afin d'employer une charge propulsive composée d'un explosif brisant, nécessiterait une architecture générale, des natures et quantités de matériaux ainsi qu'un mode de gestion des charges (instables, toxiques...) irréalistes, c'est pourquoi l'ensemble est conçu de sorte que le régime de la réaction reste celui d'une déflagration. Cela limite la vitesse des gaz produits, donc celle du projectile, à environ 2 000 m/s. Pour lever cette limite, d'autres types d'armes, par exemple des canons électromagnétiques, sont à l'étude.

La proportion de l'énergie chimique d'une charge propulsive de cartouche contemporaine convertie en énergie cinétique lors d'un tir varie entre un cinquième et un tiers environ, le gros du reste l'étant, de façon à peu près équivalente, d'une part en chaleur des gaz (sans utilité directe pour le tir sinon celle de permettre et d'accompagner la réaction) et, d'autre part, en élévation de la température de l'arme, en particulier de son canon. Le reliquat, généralement inférieur à 10 %, est dissipé par les frottements ou correspond à de la charge non convertie (imbrûlée).

Chargement du projectile

Selon le type d'arme et son degré d'évolution, le fût comporte ou non un système permettant l'insertion du projectile autrement que par la bouche du canon, éventuellement complété par un système permettant de répéter l'opération automatiquement :

- fût monobloc (premiers canons, arquebuses),

- culasse amovible (canons d'artillerie, fusils de chasse),

- barillet (revolvers) : cylindre percé de part en part, chaque lumière constituant une section de chambre dans laquelle une munition est placée lors du chargement,

- culasse à verrou (fusil de précision),

- culasse avec mécanisme de chargement et fenêtre d'éjection, qui chambre une munition (la place dans la chambre) après avoir, si nécessaire, éjecté l'étui vide de la précédente.

Mise à feu du mélange déflagrant

Avec les premières armes à feu, la mise à feu s'effectuait manuellement, par embrasement d'une mèche en étoupe à l'aide d'une pierre à briquet ou d'une torche.

Dans les armes à feu modernes, les projectiles contiennent leur propre mélange déflagrant, enfermé dans le fond d'un étui ou d'une douille. Inaccessible à une flamme nue, sa déflagration est déclenchée par un choc brutal produit par un percuteur ou bien par une décharge électrique.

Les armes à feu dans le monde

Les armes légères et de petit calibre sont considérées par l'ONU[6] comme une source potentielle ou avérée (selon les contextes) d'exacerbation de la violence.

Mi-2007, un rapport[7] établi par l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève estimait que 650 des 850 millions de petites armes à feu sur Terre (76,5 %) sont en fait détenues par des civils, le reste l'étant par les diverses armées et forces de l'ordre. Les citoyens des États-Unis détiendraient 290 millions d’armes, soit presque une par personne (90 petites armes à feu pour 100 habitants)[8]. Viennent ensuite le Yémen (61 armes pour 100 habitants), la Finlande (56), la Suisse (46) et l’Irak (39) alors qu'il y a en 2017 moins d'une arme à feu pour 100 habitants en Corée du Sud ou au Ghana[9].

La France se situe à un niveau comparable à beaucoup de pays européens, avec 32 armes pour 100 habitants[8]. L'âge minimal pour l'acquisition et la détention d'armes à feu en Finlande est fixé à 18 ans[10] - [11]mais 15 ans pour en utiliser une[12]. On estime que 56 % de la population finlandaise et 38 000 adolescents en détiennent une[10] - [11].

L’Inde serait en Asie le pays plus armé (46 millions d'armes privées, n'appartenant ni à la police ni à l'armée), mais rapporté à sa population le taux d'armement privé y est parmi les plus bas (quatre pour 100 habitants). De même pour la Chine (trois armes à feu pour 100 habitants) et le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique (une arme pour 100 habitants). Les auteurs notent que la violence armée et l'insécurité (au Sud-Soudan par exemple) semblent souvent facilitées par la disponibilité des armes à feu pour les civils (en ville notamment), mais que la seule présence d'arme ne permet pas d'en prévoir un usage violent.

Le faible nombre d'armes par habitant n'est pas en soi un gage d'absence de violence (ex : le Nigeria ou l'Amérique latine montrent un niveau élevé de violence, sans abondance d'armes à feu chez les civils) ; il n’y a pas de relation claire entre un plus grand nombre d’armes et un niveau de violence accru, concluait Keith Krause (directeur du programme).

10 ans après (en 2017) le Small Arms Survey estime que les citoyens américains détiennent 42 % des 650 millions d'armes à feu individuelles en circulation dans le monde[9]. Dans l'Union européenne (740 millions d'habitants dans 25 pays, soit plus du double qu'aux États-Unis) « seules » 18 personnes meurent par jour par balle, et dans 75 % des cas il s'agissait d'un suicide, d'après le Flamish Peace Institute[9]. De 2010 à 2015 il y a eu 8 592 homicides par arme à feu par an (moyenne sur 5 ans), soit plus de cinq fois le taux du Canada voisin[9].

Légalité

Un baromètre[13] tente de suivre la légalité et la transparence des grands marchés mondiaux d'armes légères, petit calibre et de leurs munitions.

Les chercheurs tentent de différencier :

- les transferts autorisés (mais ils peuvent ne l'être que par un seul des deux gouvernements concernés).

- les transferts irresponsables (ou « transferts sur le marché noir »), autorisés par un gouvernement au moins, mais légalement douteux pour le droit international, avec risque d’utilisation abusive et/ou de détournement vers des usages ou des destinataires non autorisés, etc. Même si l'on ne retenait comme « irresponsables » que les transferts interdits par l'ONU, le rapport de 2007 constate que les embargos de l’ONU sur les armes, bien qu'étant contractuellement obligatoires pour tous les membres de l’ONU, ne sont que peu respectés, et effectués en toute impunité (ex. : transferts autorisés par des gouvernements mais faits en secret, vers le Liban, la Somalie et le Soudan en 2006).

- transferts illégaux (sur le marché noir), interdits par les deux gouvernements.

Les transferts illicites englobent les transferts irresponsables et les transferts illégaux (marché gris/noir). Ils sont difficiles à quantifier.

Certains transferts autorisés font l'objet de détournements massifs. À titre d'exemple, le rapport Small arms survey 2007 cite le détournement de « plusieurs centaines de milliers d’armes légères transférées par les États-Unis à l'Irak » et de « dizaines de milliers de munitions des troupes de maintien de la paix en Afrique du Sud et au Burundi » depuis 2003. - Les transferts secrets (les plus difficiles à mesurer), désignant ceux qui sont volontairement cachés par les gouvernements (déclarations mensongères ou absence totale de déclaration et de transparence).

À cause du trafic d'armes et de munitions et de leur possible usage différé, la conséquence de tous ces transferts peut être éloignée dans l'espace et dans le temps.

En 2 ans (de 2002 à 2004), plus de 60 états ont laissé faire ou soutenu des transferts de type « irresponsables » en direction de 36 pays .

Quelques chiffres (évaluations, pour petits calibres et armes légères)

Selon des estimations, il y aurait, à la fin des années 2010, plus d’un milliard d’armes à feu en circulation dans le monde, soit un niveau record[14]. Selon Small Arms Survey, un projet de recherche indépendant rattaché à l'Institut des Hautes études internationales et du développement à Genève, 857 millions (85 %) seraient dans les mains de civils, 133 millions (13 %) dans les arsenaux militaires et 23 millions (2 %) au sein des organismes d'application de la loi comme la police[14].

Les grands exportateurs de ces armes (2004) : États-Unis, Italie, Allemagne, Brésil, Autriche, Belgique puis Chine (ceux qui exportent pour plus de 100 millions de dollars/an).

Les plus grands importateurs (ceux dont la valeur annuelle importée s’élevait à au moins 100 millions de dollars) : États-Unis, Allemagne, Arabie saoudite, Égypte, France et Pays-Bas.

Transparence des transferts (selon le Baromètre 2007)

- Les pays les plus transparents sur le commerce des armes légères seraient les États-Unis, la France, l’Italie, la Norvège, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

- Les moins transparents : Bulgarie, Corée du Nord et Afrique du Sud qui n'ont fourni aucune information, ni preuve.

Selon la Small Arms Survey, une enquête de l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève sur les armes de poing, il y aurait entre 18 et 20 millions d'armes à feu détenues illégalement en France, qui se classerait en septième position mondiale et en deuxième position européenne pour le nombre d'armes par civil.

Le nombre d'armes détenues légalement en France s'établirait quant à lui aux environs de 3 millions se répartissant de la façon suivante :

- 762 331 armes soumises à autorisation (actuelles catégories B dites de tir, de guerre et de défense)

- 2 039 726 armes soumises à déclaration ou enregistrement (armes dites de tir, de chasse ou de salon, catégories C et D1)[15].

Ces chiffres ne prennent en compte que les armes détenues à titre civil, et non celles détenues par l'état pour sa mission régalienne.

Banalisation ; violence et mortalité par arme à feu

La violence par arme à feu a été banalisée par les guerres, puis à grande échelle par le cinéma et la télévision, certains jeux vidéo pouvant favoriser une « déréalisation de la violence »[16] - [17] notamment parce qu'on n'y meurt jamais vraiment et que le personnage du joueur peut ressusciter[18], et aux États-Unis par la facilité d'accès et de détention au domicile (notamment dénoncée par Michael Moore [19]).

La simple vue d'une image d'arme à feu peut induire une cascade de réactions psychologiques, dont on s'est demandé si elles encouragent la violence ou une conduite plus agressive[20].

Comme pour d'autres formes de violences[21] et les homicides en général[22], il existe une géographie et une épidémiologie du risque de mort par arme à feu[23]. Et une étude récente (publication 2017) faite à Chicago a montré que la violence par arme à feu se répandait dans les réseaux de personnes de manière épidémiologique[24] avec localement des phénomènes d'« endémisme »[25] (causant des morts et blessures qui coûtent 229 milliards de dollars par an aux États-Unis selon Quéré & Raufer (2015)[26].

Les blessures par balles d'armes à feu étaient d'un genre nouveau[27] ; elles ont nécessité une évolution de la médecine[28] et de la médecine légale[29], suscitant l'apparition de nouvelles disciplines telles que la traumatologie balistique[30] - [31].

Sous-dotation de la Recherche sur les effets des morts et tueries par arme à feu

Selon un article récent (2017) de la revue JAMA Internal Medicine, alors que la violence par arme à feu se propage un peu à la manière d' « une maladie infectieuse », la lutte contre cette source de décès et de blessures graves (plus de 30 000 tués/an aux États-Unis en 2015) ne bénéficie pas des moyens financiers et de recherche qui seraient attendus au vu de la menace si le problème était traité sous l'angle de santé publique[32]. 200 personnes ont été tuées en moyenne chaque jour aux États-Unis en 2016[24] ; en 2014, 10 945 personnes ont été tuées par balles dans ce pays (l'équivalent de la population d'une ville de plus de 10 000 habitants) et environ 65 106 autres blessées[24]).

Rapporté au risque d'être tué par balle, ce facteur de mortalité devrait attirer des subventions de recherche bien plus importantes et susciter un nombre de publications scientifiques beaucoup plus élevé. Or, durant la décennie 2004-2014, seuls 22 millions de dollars ont été attribués à ce thème (2,2 millions par an en moyenne), au lieu des 1,4 milliard attendus), soit 6200 % d'argent en moins[33] que ce qui serait attendu de la part des seuls financement fédéraux américains à la recherche si l'on compare la létalité de cette forme de violence par rapport à celle des maladies cardiaques[32]. De même pour les publications scientifiques qui ne sont que 4 % environ de ce qui serait attendu au vu du nombre de morts par arme à feu.

Si l'on comparait cette fois les financements et publications avec ceux induits par les maladies infectieuses mortelles, les morts par arme à feu ne permettent de lever que 0,7 % de crédits de recherche attendus, et 4 % des publications scientifiques attendues. Rapportée à l'indicateur « nombre de morts », d'après les bases de données de la recherche publique, la recherche sur la violence par arme à feu est aux États-Unis le second thème de recherche le moins financé, derrière la mortalité par les chutes, les accidents de circulation ou même les empoisonnements (et de manière générale les blessures issues de violences font l'objet de moins de recherche (et de publications) que les autres sources de mortalité)[32]. Les auteurs plaident pour que cette disproportion soit levée, d'autant qu'une part importante de cette mortalité est une mortalité évitable[34]. Elle touche en outre significativement plus de jeunes que d'adultes mûrs[32], quant au nombre d'années perdues et pouvant être épargnées, ou d'années de handicap induites, la disproportion d'intérêt est encore plus marquée que rapportée à l'intérêt pour les accidents de la route par exemple[32] (Des remarques similaires ont été faites sur les dégâts auditifs induits par les coups de feu[35] - [36], et en 2014-2015 pour le saturnisme induit par les munitions (de chasse notamment) qui a fait l'objet de nombreuses études concernant le monde animal mais de très peu de publications relatives à son existence et ses effets chez l'Homme). Selon les auteurs de l'article, des études basées sur les outils épidémiologiques existants suffiraient à prédire les personnes à risque et à mieux protéger les citoyens[32]. Des commentateurs de l'étude suggèrent que « la violence par arme à feu se développe à la manière d'une maladie et mérite des ressources médicales et en santé publique »[33].

Le lobby des armes a freiné les tentatives de recherche sur ce thème, y compris en pesant politiquement : ainsi un projet de loi de budget du Congrès de 1996 stipulait que « aucun des fonds mis à disposition des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour la prévention et le contrôle des blessures ne peut être utilisé pour défendre juridiquement ou promouvoir le contrôle des armes à feu » et des restrictions de ce type ont été faites à l'égard des National Institutes of Health et d'autres agences de soutien à la recherche)[32]. Même si la loi n'interdit pas explicitement cette recherche sur le phénomène de violence liée aux armes à feu, elle la défavorise[32]. En 2016, l'Association américaine pour l'avancement des sciences (éditeur de la revue Science) a appelé le Congrès à lever les restrictions sur le financement de la recherche sur les armes à feu, sans succès[37]. Le seul programme de recherche dédié (ouvert en janvier 2014) était intitulé « Recherche sur les déterminants de santé et les conséquences de la violence et de sa prévention, particulièrement à propos des armes à feu ». Il s'est clos en janvier 2017 après avoir financé 18 projets de recherche dont 14, équivalant à 11,4 millions de dollars sur 18 millions, contiennent les mots "firearm", "firearms gun", "guns", "handgun", "shootings", ou "weapons" dans leur titre ou résumé.

Dès janvier 2017, l'administration Trump semble avoir au moins gelé le dispositif d'aide à la Recherche mis en place sous l'égide de Barack Obama après la tuerie de l'école primaire Sandy Hook. Selon le journal Science : « les directeurs des instituts des NIH tiennent fermement à ne pas renouveler leur programme de recherche ciblé sur les armes à feu », c'est-à-dire à mettre fin à l'initiative de recherche née en 2012 sur la violence armée, bien qu'au moins une trentaine de membres de la Chambre des Représentants des États-Unis aient au contraire exhorté les NIH à prolonger cette initiative, rappelant que rien qu'en 2015, cette forme de violence a blessé sur le territoire des États-Unis plus de 80 000 personnes (dont 60 000 survivant à des tentatives de meurtre ou blessures par balle perdue, ainsi que 3 700 personnes ayant survécu à une tentative de suicide par arme à feu). De plus, près de 34 000 américains sont morts de ces violences : pour les 2/3 par suicide à l'arme à feu et pour 1/3 par assassinat[38] - [39]. Les crédits du NIH (bloqués depuis janvier 2017[40]) devraient être réorientés vers la violence en général ou induite par l'abus d'alcool. Les chercheurs travaillant sur la violence armée pourront encore postuler à des financement NIH via le canal général, où ils seront en concurrence avec des milliers de demandeurs sur d'autres projets[41].

Selon le NIH, deux subventions concernant les armes à feu ont déjà été accordées de cette façon (pour 1,4 million de dollars)[42]. Garen Wintemute, médecin urgentiste pilotant un programme de recherche sur la prévention de la violence à l'Université de Californie, reconnait l'importance du facteur "alcool" qu'il étudie lui-même (il étudie les liens entre des arrestations antérieures liées à l'alcool et le risque de commettre dans le futur une infraction criminelle avec armes à feu, parmi 116 000 acheteurs légaux en Californie), mais déplore le manque de soutien directement alloué à la violence par arme à feu, par rapport à l'ampleur des dégâts qu'elle occasionne. Ce manque de financement par rapport aux enjeux sociétaux est selon lui un cas « unique »[41].

Lien de cause à effet entre disponibilité et taux élevé de mort par balle

L'article Estimation du nombre d'armes à feu par habitant par pays avance des chiffres qui montrent qu'entre la disponibilité des armes à feu légales et le nombre d'homicides par arme à feu, on ne peut pas établir un lien de cause à effet.

Deux exemples extrêmes, les États-Unis où les armes sont les plus nombreuses et le Brésil ou le nombre d'homicide par arme à feu est le plus élevé :

- Aux États-Unis, le nombre d'armes à feu serait d'environ 90 pour 100 habitants, soit un total voisin de 292 millions d'armes, le nombre d'homicides est annuellement de 9 200 environ[43].

- Au Brésil, où le nombre d'homicides par arme à feu est d'environ 36000[43], le nombre d'armes à feu pour 100 habitants serait d'environ 8.

En Suisse, où les armes sont relativement nombreuses par le fait que nombre de personnes conservent à la maison leur arme militaire, le nombre d'homicides est très faible : « Entre 2009 et 2016, le nombre moyen d’homicides en Suisse chaque année était de 49 »[44]. Le nombre en Finlande, autre pays très fortement armé, est nettement plus élevé.

Aux États-Unis, les statistiques comparées entre États montrent globalement que dans les États où la population est la plus armée, le taux de tués par arme à feu est plus élevé.

En 2008, en moyenne 10,38 personnes étaient tuées par balles (intentionnellement ou non) pour 100 000 habitants – soit près de 30 000 morts sur l’année.

Dans les cinq États où le pourcentage de foyers possédant une arme à feu était le plus élevé ([Wyoming (62,8 %), Alaska (60,6 %), Alabama (57,2 %), Mississippi (54,3 %), Louisiane (45,6 %)])[45], le taux de tués par balles était bien supérieur à la moyenne nationale (de 17 à 20 tués pour 100 000 habitants). Inversement, dans les cinq États caractérisés par le plus faible taux de possession individuelle d'armes à feu ([Hawaii (9,7 %), New Jersey (11,3 %), Massachusetts (12,8 %), Rhode Island (13,3 %), New York (18,1 %)]), le nombre de morts était bien plus faible (de 3 à 5 pour 100000)[46]

Ceci étant, le pays où la violence par arme à feu est la plus importante, en dehors des zones de guerre, est le Brésil où on comptabilise presque 35 000 meurtres par arme à feu chaque année[43].

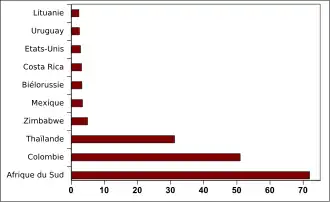

Les pays où le nombre annuel moyen d'homicides par arme à feu, relativement à la population, est le plus élevé, sont : le Honduras (56 homicides pour 100 000 habitants), le Salvador (42/100 000) et la Jamaïque (39/100 000). Ces valeurs sont à comparer au taux de 3/100000 aux États-Unis, 2/100000 en Russie, 0.4/100000 en Finlande et 0.2/100000 en France[47].

Dans de très nombreux pays d'Amérique centrale et du Sud, on constate en moyenne annuelle des nombres de crimes par arme à feu très élevés : 13314 au Mexique, 12529 en Colombie, 9952 au Venezuela, 5021 au Guatemala. La culture du meurtre par arme à feu semble donc être bien installée en Amérique, pas seulement aux États-Unis, et proportionnellement à la population, moins aux États-Unis que dans de nombreux autres pays.

D'après une étude de l'ONU sur des données de 2012, le taux d'utilisation d'armes à feu pour commettre des homicides était de 41 % dans le monde, 66 % en Amérique, 28 % en Afrique et en Asie, 13 % en Europe, 10 % en Océanie [47].

Importance du délai entre l'achat et la réception

En 2017, une étude américaine financée par la Harvard Business School et notamment conduite par Deepak Malhotra (chercheur en négociation/résolution de conflits) et un économiste (Michael Luca) a confirmé qu’une période d'attente obligatoire entre la vente d'une arme à feu et sa livraison au client sauverait des centaines de vies par an rien qu’aux États-Unis.

Divers travaux conduits dans d’autres pays avaient déjà suggéré qu’un tel temps de latence pouvait apaiser certaines des pulsions violentes et criminelles suscitées par la colère, de même que certaines pulsions suicidaires, notamment chez les adultes jeunes de sexe masculin (avec d’un « délai de réflexion » de 28 jours imposé par la loi avant l'achat d'armes à feu) selon une étude australienne de 1995[48].

De 1970 à 2014, 43 états et Washington D.C. disposaient d’une législation imposant un certain délai d’attente.

Les auteurs de l’étude ont comparé les taux d’homicide par arme à feu selon le délai légal de livraison (qui selon les États américains, quand il existe varie de 2 à 7 jours)[49]. Résultat : Tous les États ayant imposé un délai d’attente (peu importe la durée totale du délai) présentaient moins d’homicides (17 % en moins en moyenne pour les crimes et 10 % environ de suicides en moins)[49].

L’étude note aussi qu’en 1994 une loi sur la prévention de la violence avec armes de poing a exigé des vérifications d’antécédents pour tout client achetant ce type d'armes, avec 5 jours obligatoires d’attente (délai jugé minimal pour faire les vérifications demandées par cette loi). Ce texte s’est appliqué immédiatement dans tout le pays, imposant à 19 états jusqu’alors sans périodes d'attente de les imposer. Une analyse rétrospective des statistiques a montré que le nombre d’homicides par arme à feu a alors chuté de 17 %, pendant que le taux officiel de suicides par arme à feu chutait lui de 6 %[49].

En 1998, sous la pression du lobby des armes à feu, un système de « vérification instantanée des antécédents informatisés » a supprimé cette période d'attente (sauf pour certains États qui ont tenu à les conserver)[49]. Les 17 états ayant conservé ce délai d'attente ont évité environ 750 homicides par arme à feu par an[49]. La relation de cause à effet est difficile à prouver, mais par extrapolation statistique, il semblerait que si les 50 états et Washington D.C. adoptaient tous une période d'attente obligatoire, ce sont 910 vies supplémentaires qui seraient épargnées[49]. Sur cette base, Raja Krishnamoorthi (D-IL) a proposé un projet de loi imposant une attente de trois jours entre l'achat d'un fusil et sa livraison, « à peu près aussi longtemps que vous attendriez un achat Amazon » a commenté Deepak Malhotra dans le journal Science[37].

Effets des législations sur les homicides par arme à feu

Après les guerres notamment, ou dans le cadre des luttes contre la criminalité, le contrôle des armes à feu et de leur entreposage est un enjeu pour la sécurité intérieure des États[50]. On admet généralement que la facilité d'accès à une arme à feu augmente le risque de suicide au moyen de cette arme[51] - [52] - [53] mais les effets d'une loi sur le risque d'homicide ont longtemps été controversés, par exemple aux États-Unis et en Australie[54], notamment parce que les premières études qui ont porté le lien entre les lois sur le contrôle des armes et les tués par balle manquaient de puissance statistiques (cela a par exemple été le cas des travaux de Bridges en 2002 [53]; de Lester en 2001 [55] ; de Mundt en 1990 [56] et de Scarff en 1983 [57]).

Depuis, des études statistiquement renforcées ont démontré l'efficacité de ces lois. Ainsi, les lois canadiennes C-51 (1977), C-17 (1991) et C-68 (1995) votées pour améliorer le contrôle des armes et mieux prévenir les homicides ont eu un effet positif avec une réduction de 5 à 10 % (selon les provinces) des homicides). Cette réduction a été plus nette pour les homicides commis par fusils de chasse et carabines.

L'effet de diminution de l’accessibilité et de la disponibilité de ces armes semble être plus important que le durcissement des peines également prévues par le législateur[58].

Conséquences environnementales

Outre les apports d'origine militaire (entraînements, conflits et leurs munitions non-explosées ou munitions immergées), l'usage de certaines munitions en pleine nature ou dans les champs et prairies (chasse et ball-trap surtout) contribue de manière non négligeable à la pollution de l'environnement ; plusieurs dizaines de milliers de tonnes de plomb sont ainsi dispersées dans l'environnement chaque année par la chasse et le ball-trap (8 000 t par an environ, en France dans les années 1990, dont 6 000 t par la chasse[59]), qui se surajoutent aux apports des années précédentes de certaines pollutions diffuses de l'environnement (plomb toxique des balles ou de la grenaille, métaux lourds des amorces et de fumées de tir qui sont diffusés dans l'environnement, déchet toxique en quantité dispersée (DTQD) étant notamment source de saturnisme animal, aviaire en particulier et de saturnisme humain).

Armes à feu comme source de mortalité

Dans le monde

Les données à l'échelle mondiale, bien qu'imprécises, sont estimées à 2 millions de morts violentes, chaque année[60]. Selon les données de l'OMS, elles se répartiraient en 42 % de suicides, 32 % d'homicides, et 26 % de guerres.

Des données de 52 pays à moyens et hauts revenus — non soumis à des conflits civils — tenant un compte précis indiquent que pour une population combinée d'environ 1400 millions de personnes, environ 115 000 sont tuées de la sorte, chaque année[60].

| Pays | Morts par arme à feu |

Population totale | Rapport |

|---|---|---|---|

| 1983 | |||

| Royaume-Uni | 8 | 55,8 millions | 1/7 000 000 |

| Allemagne de l'Ouest | 53 | 78 millions | 1/1 470 000 |

| États-Unis | 10 838 | 226 millions | 1/20 900 |

| 1994 | |||

| Royaume-Uni | 261 | 58,5 millions | 1/224 000 |

| États-Unis | 37 500 | 264 millions | 1/7 040 |

La mortalité par arme à feu varie considérablement selon les pays et les époques. Elle est élevée dans certains pays même en temps de paix. Ainsi, dans les années 2010, aux États-Unis, plus de 33 000 personnes meurent chaque année par arme à feu (accidents, homicides et suicides) ; c’est autant que tous les morts par les accidents de la circulation du pays[37].

Il existe curieusement une exception aux États-Unis : la Californie, dont le taux de mortalité annuel due à la violence armée a diminué d'environ 20 % de 2000 à 2016 alors que le taux national ne changeait pas dans le pays. Ce phénomène n'a pas encore été expliqué[62] (c'est aussi l'État le plus impliqué dans la lutte contre le saturnisme induit par les munitions[63]).

États-Unis

Il est facile de s'y procurer légalement armes et munitions.

Le contrôle des armes à feu y est influencé par le lobby des armes à feu (National Rifle Association of America, NRA), qui s'appuie sur la seconde partie du second amendement de la Constitution américaine, en omettant de rappeler sa première partie (qui le contextualise en rappelant qu'il vise à permettre l'existence d'une communauté armée désignée comme « milice bien organisée »[64] destinée à protéger un « État libre »[65]) ; Il est aussi facile de se déplacer avec une arme. Ainsi, l'auteur de la tuerie de Charleston a utilisé le pistolet qu'il a reçu comme cadeau d'anniversaire pour ses 21 ans[66] et, au même moment, le gouvernement du Texas autorisait le port d'armes aux étudiants dans tous les campus de l'État à partir du 1er août 2016.

Ce sujet a été traité par un documentaire de Michael Moore (Bowling For Columbine, 2002) tentant d'expliquer ou contextualiser le massacre du lycée de Columbine (en 1999, où 12 lycéens et un professeur avaient été abattus par deux élèves)[66].

À l'époque d'Obama, 58 % des sondés américains se disaient favorables à une législation souhaitée par le président et visant à limiter la circulation des armes et l'accès aux armes à feu, mais le Sénat n'a pas suivi le président dans ce sens[66].

Les États-Unis sont, parmi les pays en paix intérieure (sans guerre civile), celui où le risque de mourir d'une arme à feu et/ou dans une tuerie de masse est le plus élevé : en 2012, 8 855 morts par arme à feu (hors suicide) y ont été comptabilisés (contre 430 en France). En 2015, c'est l'équivalent d'une ville entière : près de 34 000 américains ont été ainsi tués (dont 2/3 par suicide à l'arme à feu et 1/3 par assassinat)[66]. En 2022, 44.000 décès par armes à feu ont été recensés aux États-Unis, dont une moitié dans des affaires de meurtres et une autre moitié par suicides[67]. Il faut ajouter à ce chiffre plus de 80 000 personnes plus ou moins gravement blessées et handicapées : 60 000 sont des survivants de tentatives de meurtre ou ont reçu une ou plusieurs blessures dues à des balles perdues ; et 3 700 autres personnes sont des survivants de tentatives ratées de suicide par arme à feu[66], souvent gravement handicapés.

Les jeunes et les enfants sont particulièrement touchés : en 2017, les blessures par balles sont la troisième cause de mortalité chez les enfants aux États-Unis ; 25 mineurs y meurent chaque semaine par balle et 91 % des enfants tués dans le monde par des armes à feu le sont dans ce pays[68] - [69].

Les gouvernements américains successifs semblent paralysés par le lobby des armes ou le soutiennent (après la fusillade de Las Vegas, Donald Trump a annulé un projet de loi [lancé par l'administration Obama] qui aurait rendu difficile l'achat d'une arme à feu pour une personne démontrée atteinte d'une maladie mentale[9]).

Une étude des fusillades de masse dans 171 pays a conclu que, de 1966 à 2012, plus du tiers de ces fusillades ont eu lieu aux États-Unis[9] (avec selon Lankford, son auteur, une corrélation entre le nombre de tirs en masse dans un pays et le taux de possession d'armes à feu). Ces fusillades semblent en augmentation (383 en 2016 contre 333 en 2015 selon Gun Violence Archive)[9].

Dans les années 2000-2010, moins d'Américains possèdent une arme, mais ceux qui en possèdent en achètent et en stockent plus [70].

Australie

Après qu'un homme armé a, en 1996, avec un fusil semi-automatique, tué 35 personnes sur un site touristique connu en Tasmanie, l'Australie a radicalement renforcé sa législation sur les armes à feu (interdiction d'armes à tir rapide et règles de propriété durcies avec possibilité de faire racheter ses armes anciennes par l'État qui les détruit)[9] ; vingt ans après, aucune nouvelle tuerie n'a eu lieu alors qu'on en compte plusieurs par an aux États-Unis et qu'avant la nouvelle loi, en dix-huit années, l'Australie avait subi treize fusillades de masse (104 morts).

Serbie

En Serbie, une importante présence des armes et une culture des armes à feu explique plusieurs drames parmi lesquels :

- la fusillade du village de Jabukovac - juillet 2007, 9 morts, 7 blessés[71] ;

- la fusillade près de Mladenovac - avril 2013, 13 morts[71] ;

- la fusillade du mariage à Senta - 2015, 6 morts[71] ;

- la fusillade du café de Zitiste - 2016, 5 morts[71] ;

- la fusillade de l'école primaire Vladislav Ribnikar - 3 mai 2023, 9 morts ;

- la fusillade du 4 mai 2023 fait au moins 8 morts.

La Serbie a des lois strictes sur les armes à feu mais aussi l'un des taux de possession d'armes à feu par habitant les plus élevés au monde[72] - [73]. En 2018, ce pays des Balkans se place au troisième rang des pays du monde, derrière les États-Unis et le Yémen[74], pour la circulation des armes à feu avec 39 armes pour 100 habitants[71]. D'après les données de l'ONG suisse Small Arms Survey, il y avait 2,7 millions d'armes à feu détenues par les civils en Serbie en 2018[71]. 1,18 million étaient officiellement enregistrées et 1,53 million étaient non déclarées[71]. De nos jours, des centaines de milliers d'armes à feu circulent dans le pays[75]. 765 000 armes, dont plus de 232 000 pistolets, sont légalement enregistrées en Serbie, un état d'environ 7 millions d'habitants[75]. Une partie de l'arsenal ayant servi à perpétrer les attentats de 2015 en France provenait des Balkans[71].

Pendant les années 1990, les conflits liés à l'éclatement de la Yougoslavie ont favorisé la circulation de nombreuses armes à feu dans la région. Une fois la paix revenue, les armes ont continué à être produite par les industries de l'armement locale et les stocks de l'armée ont été détournés[71]. Aujourd'hui encore, les armes sont relativement bon marché : une arme de poing s'achète 150 euros, un fusil d'assaut 250 euros, et beaucoup sont exportées. La culture des armes marque la société serbe : ainsi, pendant les célébrations, il est fréquent que des gens tirent en l'air[71]. Les armes à feu sont employées pour régler les différends quotidiens[71]. De plus, la pratique de la chasse est très répandue[71]. Les stands de tirs sont très populaires en Serbie[74].

Pourtant, le port d'armes à feu est encadré en Serbie : les mineurs ne peuvent en avoir une qu'avec un permis délivré par la police[71] - [75]. Le port d'armes est conditionné à un examen médical qui doit être refait tous les cinq ans[71]. Pour pouvoir posséder une arme, il ne faut pas avoir été condamné pour un crime, ne pas présenter de trouble mental, d'alcoolisme ou de consommation de drogues. La fusillade de l'école élémentaire Vladislav Ribnikar s'est produite la veille, ce qui a conduit le gouvernement serbe à proposer une réglementation plus stricte sur la possession d'armes à feu[76].

France

Selon les statistiques disponibles concernant les causes médicales de décès par arme à feu pour la période de 20 ans 1979–1999[77], si l'on retire la rubrique E 965.4 « Armes à feu autres et non précisées », les fusils et carabines de chasse sont largement surreprésentés dans les suicides, blessures accidentelles et même les attentats par rapport aux armes de poings et fusils de guerre.

Pour 1999, les statistiques (qui sous-estiment d'environ 20 % le nombre réel de morts par arme à feu selon l'Inserm) ont fait état en France de « 2 607 décès par arme à feu, quelle qu'en soit la nature : accident, suicide, homicide ou indéterminée quant à l'intention », qui se répartissent en 78 % pour les suicides, 6 % pour les homicides et 4 % pour les accidents (les 12 % restant correspondent aux cas que le médecin certificateur n'a pas pu classer en accident, suicide ou homicide)[77]. Le poids des décès par arme à feu a été en 1999 de 0,5 % dans la mortalité toutes causes confondues (537 459 décès) mais de 6,0 % dans la mortalité par mort violente (43 783 décès)[77].

Le taux brut de décès par arme à feu correspondant était de 4,4 pour 100 000 en 1999, avec environ 10 fois plus d'hommes que de femmes tués par arme à feu cette année-là (2 332 hommes tués pour 275 femmes)[77]. « Tous les âges de la vie sont touchés par les décès par arme à feu, y compris les âges extrêmes : 26 décès entre 1 et 14 ans, et 120 décès au-delà de 85 ans. Les décès par arme à feu augmentent très fortement dès l'âge de 10 ans jusqu'à 50 ans où ils atteignent leur valeur maximale (269 décès). On observe ensuite une diminution de leur nombre jusqu'à 64 ans, puis un nouvel accroissement jusqu'à 80 ans. On constate après cet âge une baisse continue mais irrégulière du nombre de décès par arme à feu »[77]. On constate une surmortalité chez les hommes seuls (veufs, divorcés ou célibataires) et des disparités géographiques importantes (surmortalité selon un gradient Nord/Sud-Ouest et Sud-Est).

D'après l'INSERM toujours, en France, 2 105 personnes sont mortes par arme à feu en 2005, dont 1 653 se sont suicidées. Il faudrait ajouter à ces chiffres d'autres séquelles possibles liées à l'utilisation d'une arme à feu (intoxication par le mercure ou le plomb (saturnisme) pour les pratiques en stand de tir, troubles de l'audition, invalidités physiques ou sociopsychologiques après un accident, blessures volontaires ou défensives lors d'une rixe, etc.).

En 2014, le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès dénombrait 1594 décès par arme à feu répartis en 24 accidents, 89 homicides, 1102 suicides et 379 causes indéterminées. La tendance de l'évolution de la mortalité par arme à feu dans ce pays est donc à une très forte baisse puisque, selon le même organisme, le total était de 2187 décès en 2005 et de 1793 décès en 2010[78].

Types d'armes à feu

.jpg.webp)

Marques et termes célèbres

- Armalite

- Arminius

- Armscor

- Baikal

- British Small Arms

- Beretta

- Browning

- Colt

- Caracal

- Česká Zbrojovka ou CZ

- Darne

- Derringer

- Desert Eagle

- Dum-dum

- Enfield

- Famas

- Gasser

- Glock

- Hämmerli

- Heckler & Koch ou H&K

- FN Herstal

- Jericho

- Kalashnikov, AK ou AK-47

- Krico

- Krupp Ag

- Llama

- Makarov

- Manufacture d'armes de Saint-Étienne

- Manurhin

- Manufrance

- Mauser

- Nexter

- North American Arms

- Purdey

- Radom

- Remington

- Robar

- Ruger

- Schmeisser

- SIG

- Swiss Arms

- Smith & Wesson

- Springfield Armory

- Star

- Steyr

- Tanfoglio

- Taurus

- Tokarev

- Uberti

- Unique

- Valtro

- Winchester

- Walther

- Zastava

Types de projectiles

Les plus anciens projectiles utilisés étaient des boulets inertes en fonte ou en pierre. Ensuite, pour les armes de plus petit calibre, on a utilisé de la mitraille (petits morceaux de fer ou de plomb).

On utilise actuellement des projectiles encapsulés dans une douille contenant aussi les matériaux assurant la propulsion (mélange déflagrant et une amorce déclenchant cette dernière). Une arme est donc chambrée pour une munition donnée qui définit strictement la forme et les dimensions (calibre, mais aussi longueur et morphologie de sa douille) et de puissance. Une munition peut être déclinée en différentes versions, avec notamment des projectiles et charges différents.

Le contenu de la partie utile peut grandement varier (selon le type d'utilisation de l'arme) :

- balle à blanc ;

- mitraille ;

- balle à bout pointu ;

- balle à boule ronde ;

- balle blindée (chemisée métal) ;

- charge explosive ;

- balle à pointe creuse ;

- charge chimique ;

- charge biologique.

Notes et références

- Gallusser A, Bonfanti M & Schütz F (2002). Expertise des armes à feu et des éléments de munitions dans l'investigation criminelle. PPUR presses polytechniques.

- Balthazard, V. (1913). Identification de projectiles d'armes à feu. Archives d'anthropologie criminelle, de médecine légale et de psychologie normal et pathologique, 28, 421-433.

- Schneider F (1964). Histoire des doctrines militaires (No. 735). Presses universitaires de France.

- Zenghelis, C. (1932). Le feu grégeois et les armes a feu des Byzantins. Byzantion, 7(1), 265-286.

- (en) Ho Peng Yoke, « Gunpowder », Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures, Springer (Helaine Selin), , p. 389 (ISBN 978-0-7923-4066-9, lire en ligne, consulté le ).

- Small Arms Survey - Home

- Small Arms Survey.

- [PDF]Small Arms Survey

- Hjelmgaard Kim (2017) article Americans really like their guns. They own 42% of 650 million civilian firearms worldwide ; publié par USA Today le 03 octobre 2017

- « La Finlande doit revoir sa législation sur les armes à feu » dans Courrier international du 09-11-2007, [lire en ligne]

- Anne-Françoise Hivert, « Le tueur des illusions finlandaises », dans Libération du 09-11-2007, [lire en ligne]

- Rédaction, « Léger durcissement pour le port d’armes en Finlande », sur Le Francofil', (consulté le )

- Résumé du chapitre concerné du rapport 2007 small arms survey (http://www.smallarmssurvey.org/files/sas/publications/year_b_pdf/2007/2007SAS_French_press_kit/2007SASCh3_summary_fr.pdf Lire)

- Arnaud Jouve, « Il n'y a jamais eu autant d'armes à feu en circulation dans le monde », sur rfi.fr, (consulté le ).

- Rép. Min. Richert, Q. no 32591, JO Sén. 28 juin 2001, p. 2190. et Q. no 06224, JO Sén. 29 janvier 2009, p. 253.

- Schmoll P (2003) LE DÉBAT Les jeux vidéo violents: un espace de médiation. Cultures en mouvement, (60), 46-49.

- Bègue, L. (2011). Jeux vidéo: l’école de la violence. Les racines de la violence, L’Essentiel Cerveau et Psycho, (8), 14-21.

- Gentil, P. (2011). L'expérience de la mort virtuelle: les jeux vidéo ou la fausse mort. Études sur la mort, (1), 79-91 (résumé).

- Thomas, H. (2007). Dénonciation du système américain par Michael Moore dans son f... Docs. school Publications.

- Da Gloria, J., Duda, D., Pahlavan, F., & Bonnet, P. (1990). De l'étude des conduites agressives à l'étude des mouvements impliqués dans les agressions: quelques mécanismes plausibles de l'effet d'armes. Cahiers de psychologie cognitive, 10(5), 541-551.

- Slutkin G (2013). Violence is a contagious disease. In: Patel DM, Simon MA, Taylor RM, eds. Contagion of Violence : Workshop Summary. Washington, DC : National Academy of Sciences ; 94-111.

- Zeoli AM, Pizzaro JM, Grady SC, Melde C (2014). Homicide a sinfectious disease : using public health methods to investigate the diffusion of homicide. Justice Q.;31(3):609-632.

- Wintemute GJ (2015).The epidemiology of firearm violence in the twenty-first century UnitedStates. Annu Rev Public Health. 36:5-19.

- Ben Green, Thibaut Horel, Andrew V. Papachristos (2017), Modeling Contagion Through Social Networks to Explain and Predict Gunshot Violence in Chicago, 2006 to 2014 ; JAMA Intern Med. publié en ligne le 03 janvier 2017 ; Doi:10.1001/jamainternmed.2016.8245

- Christoffel KK (2007) Firearm injuries : epidemicthen, endemicnow. Am J Public Health ;97(4): 626-629

- Quéré S & Raufer X (2015) Criminologie: des faits pour avoir des idées-2015. Sécurité globale, (2), 67-74 (résumé)

- Le Dran H.F (1759). Traité ou reflexions tirées de la pratique sur les playes d'armes à feu. chez P. Al. Le Prieur.

- Baudens L (1836). Clinique des plaies d'armes à feu, par ML Baudens... J.-B. Baillière.

- Houdelette, P. (1998). La dialectique du projectile: Notions de balistique terminale: Forum: traumatismes par arme à feu. In Annales de chirurgie plastique et esthétique (Vol. 43, No. 2, p. 109-116). Elsevier Masson.

- Bonan, C., Taha, F., Testelin, S., & Devauchelle, B. (1998). Microchirurgie et traumatologie balistique faciale: Forum: traumatismes par arme à feu. In Annales de chirurgie plastique et esthétique (Vol. 43, No. 2, p. 149-161). Elsevier Masson

- Di Maio V.J & Di Maio V.J (1992). Blessures par arme à feu: aspects pratiques des armes à feu, de la balistique et des techniques médico-légales. Masson.

- David E. Stark & Nigam H. Shah (2017) Funding and Publication of Research on Gun Violence and Other Leading Causes of Death ;Research Letter January 3, 2017 JAMA. 2017;317(1):84-85. doi:10.1001/jama.2016.16215 (résumé/1re page)

- Gun violence spreads like common cold, Science News, publié le 04 janvier 2017

- Papachristos AV, Wildeman C, Roberto E (2015). Tragic, but not random :the social contagion of non fatal gunshot injuries. Soc Sci Med. 125(1): 139-150.

- ^Lalonde, M., & Fortier, P. (1995). Bruit d'armes à feu : Évaluation de l'exposition des policiers dans une salle de tir. Travail et Santé, 44-50.

- Bernard, C., Rigaud, E., Chrétien, J. C., Vallier, F., & Adjémian, A. (2006). Étude du déficit auditif des garde-chasse exposés au bruit impulsionnel lié au tir d’armes à feu. Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement, 67(6), 849-856.

- Price Michael (2017) Gun waiting periods could save hundreds of lives a year, study says | Oct. 16, 2017 |Posted in Brain & Behavior | Science and Policy |doi:10.1126/science.aar2316.

- Courrier de Frank Pallon, Jr. & Bobby L. Rush adressé à F.S Collins, directeur des NIH

- courrier de 26 sénateurs au directeur des NIH, lui demandant de poursuivre l'aide à la Recherche sur les violences armées

- Wadman M (2017) NIH quietly shelves gun research program ; Science Mag du 13 septembre 2017 ; Funding Health | doi:10.1126/science.aap9510

- Wadman M (2017) NIH institute directors stand firm on not renewing focused firearm research program | publié le 15 novembre 2017 dans Science mag (Revue Science), consulté le 18

- Wadman M (2017) NIH emails reveal divisions over renewal of gun research program, 18 octobre 2017

- http://www.stacian.com/carte-les-homicides-par-armes-a-feu-dans-le-monde/

- ATS, « Le nombre d’homicides est en baisse, mais les tentatives augmentent », Le Temps, (lire en ligne, consulté le ).

- Analyse du Violence Policy Center, basée sur les chiffres de 2008 du Center for Disease Control, publiée le 24 octobre 2011 | URL : www.vpc.org/press/1110gundeath.htm

- Belin C (2013) National Rifle Association: la toute-puissance en équilibre. Hérodote, (2), 115-128

- http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf

- Cantor CH, Slater PJ (1995) The impact of firearm control legislation on suicide in Queensland: preliminary findings. |The Medical Journal of Australia | 1er juin 1995, 162(11):583-585|)

- Luca M, Malhotra D & Poliquina C (2017) Handgun waiting periods reduce gun deaths | PNAS|doi: 10.1073/pnas.1619896114 |résumé et informations complémentaires (« Supporting Information », sur le site de PNAS)

- Sané S (2008). Le contrôle des armes à feu en Afrique occidentale française, 1834-1958. Karthala Editions.

- Reeves-Latour, M., & Blais, É. (2014). L’effet de la disponibilité des armes à feu sur les taux d’homicides au Québec de 1974 à 2006: une analyse de séries chronologiques. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 56(1), 105-136.

- Humeau, M., Papet, N., Jaafari, N., Gotzamanis, L., Lafay, N., & Senon, J. L. (2007, May). Disponibilité des armes à feu et risque suicidaire: revue de la littérature. In Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique (Vol. 165, No. 4, p. 269-275). Elsevier Masson.|résumé

- Bridges, Stephen F. (2002) Gun availability and use of guns for murder and suicide in Canada : A replication. Psychological Reports 90 : 1257–1258

- Baker, Jeanine et Samara McPhedran (2007) Gun laws and sudden death : Did the Australian Firearms Legislation of 1996 make a difference? British Journal of Criminology 47 : 455– 469

- Lester, David (2001) Gun availability and use of guns for murder and suicide in Canada. Psychological Reports 89 : 624

- Mundt, Robert J. (1990) Gun control and rates of firearms violence in Canada and the United States. Canadian Journal of Criminology 32 : 137–153.

- Scarff, Elizabeth (1983) L’évaluation des mesures législatives canadiennes relatives au contrôle des armes à feu, rapport final. Ottawa : ministère des Approvisionnements et Services Canada

- Blais É, Gagné M.P & Linteau I (2011) L'effet des lois en matière de contrôle des armes à feu sur les homicides au Canada, 1974–2004. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 53(1), 27-61.|PDF, 36pp

- Rapport sur les effets des métaux lourds sur l’environnement et la santé, par M. Gérard Miquel, Sénateur (Télécharger le rapport)

- http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66838/WHO_NMH_VIP_01.1.pdf

- (en) « Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS) : Introduction », Journal of Royal Army Medical Corps, vol. 146, , p. 110

- Underwood E (2017) California to fund first public research center on gun violence in the United States | Doi:10.1126/science.aag0621

- Nonlead Ammunition in California ; State of California, consulté 17 oct 2017

- Dorf, Michael C. (31-10-2001), Federal Court Of Appeals Says The Second Amendment Places Limits On Gun Control Legislation, Findlaw’s Writ.

- David A.H. Miller, « Guns as Smut: Defending the Home-Bound Second Amendment », Columbia Law Review, , p. 1278-1356 (lire en ligne [PDF])

- Bastié E (2017) « Port d'armes aux États-Unis : ce que disent les "pro et anti-guns" », 19 juin 2015.

- « États-Unis : des policiers frappent à la mauvaise porte d'une maison et tuent son occupant », sur Le Figaro,

- Aux États-Unis, les blessures par arme à feu sont la troisième cause de mortalité chez les enfants, Grégor Brandy, Slate.fr, 20 juin 2017

- Childhood Firearm Injuries in the United States, Katherine A. Fowler, Linda L. Dahlberg, Tadesse Haileyesus, Carmen Gutierrez, Sarah Bacon, Pediatrics, juin 2017

- (en) A. Brennan, « Analysis : fewer U.S. gun owners own more guns », CNN.com, 1er août 2012.

- « Tueries en Serbie : pourquoi tant d'armes à feu circulent dans le pays », France Info, (lire en ligne)

- (en) « Belgrade school shooting: boy kills 9 in planned attack », Reuters, (lire en ligne [archive du ], consulté le )

- (en) « Factbox: Serbia school shooting: what are the country's gun laws? », Reuters, (lire en ligne [archive du ], consulté le )

- (sr) « Balkanski mentalitet: Srbija u vrhu po broju oružja na 100 stanovnika » [archive du ], 021.rs, (consulté le )

- « Serbie : huit morts dans une nouvelle fusillade, le tireur arrêté », Le Figaro, (lire en ligne)

- (en-GB) « Second mass shooting in Serbia leaves eight dead », BBC News, (lire en ligne [archive du ], consulté le )

- Péquignot F, Le Toullec A, Bovet M, Mellah M & Jougla E (2004), Données sur la mortalité par arme à feu en France, Rapport final, INSERM & CEPIC (PDF, 75p).

- « Quels est le nombre moyen de morts par armes à feu chaque année en France (crimes, suicides, accidents) ? », Libération, (lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Axon L & Moyer S (1994) Étude exploratoire de l'utilisation d'armes à feu dans la perpétration d'infractions criminelles à Toronto. Ministère de la justice Canada, Secteur de la gestion, politiques et programmes ministériels, Direction générale de la recherche et de la statistique.

- Baudin Claude (2010). Rapport d’information de l’Assemblée nationale relative aux violences par arme à feu et à l’état de la législation. Assemblée nationale, (2642).

- Bonnefoy F (1991). Les Armes de guerre portatives en France, du début du règne de Louis XIV à la veille de la Révolution (1660-1789): de l'indépendance à la primauté (Vol. 1). Librairie de l'Inde.

- Chavigny, P. (1924). Les mutilations volontaires par arme à feu: étude médico-légale au cours de la guerre européenne de 1914. A. Maloine et fils, éditeurs.

- Dauvergne M & De Socio L (2008). Les armes à feu et les crimes avec violence. Juristat, 28(2).

- de la Grandmaison Geoffroy Lorin (2012), Blessures par projectile d’arme à feu : aspects anatomopathologiques ; Annales de Pathologie, Vol.32, no 1, février 2012, Pages 33–39 (résumé)

- Henrotin Gérard (2010), Les fusils de chasse à percussion et à broche expliqués, Éditions H&L HLebooks.com

- Hung C.K (1990). Données statistiques relatives aux armes à feu. Section de la statistique, Sous-direction de la recherche et du développement, Direction de la politique, des programmes et de la recherche, Ministère de la justice.

- Meyer M (1837). Manuel historique de la technologie des armes à feu par m. le docteur Moritz Meyer: Depuis 1764 jusqu'à nos jours (Vol. 2). J. Correard jeune.

- Pelletier G (2002). Le Code criminel canadien, 1892-1939: Le contrôle des armes à feu. Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies, 51-79.

- Schmidt R (1870). Le développement des armes à feu.

- Wilkinson F (1977). Les armes à feu et leur histoire. Éditions Princesse.

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Index Général Gazette des Armes de 1972 à 2007

- Index Général des articles AMI - FIRE de 1979 à 2000