Puits Sainte-Pauline

Le puits Sainte-Pauline est un ancien puits des houillères de Ronchamp situé au bord de la RD 619 sur la commune de Champagney (département de la Haute-Saône), dans l'est de la France. Le puits est creusé à partir de 1854, la houille est exploitée entre 1861 et 1884 avant que le puits ne soit remblayé.

| Puits Sainte-Pauline | |||||

Le puits avant sa fermeture. | |||||

| Puits d'extraction | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Coordonnées | 47° 41′ 35″ nord, 6° 39′ 38″ est | ||||

| Début du fonçage | |||||

| Mise en service | 1861 | ||||

| Profondeur | 546 mètres | ||||

| Section | 3,05 × 2,15 mètres | ||||

| Diamètre | 3,5 mètres (sous 180 m) | ||||

| Arrêt | 1884 | ||||

| Remblaiement ou serrement | 1884 | ||||

| Administration | |||||

| Pays | France | ||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Haute-Saône | ||||

| Commune | Champagney | ||||

| Caractéristiques | |||||

| Compagnie | Houillères de Ronchamp | ||||

| Ressources | Houille | ||||

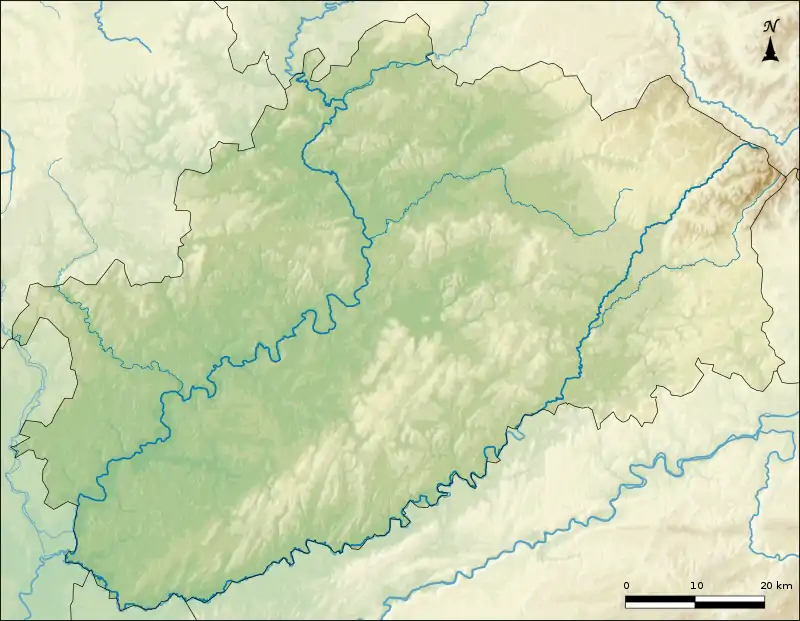

| Géolocalisation sur la carte : bassin minier de Ronchamp et Champagney

Géolocalisation sur la carte : Haute-Saône

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

Dans les années 1870, une cité minière, un phalanstère et une chapelle catholique sont construits à proximité immédiate de la mine et sont toujours occupés au début du XXIe siècle ; des vestiges du puits et des terrils subsistent. Un panneau explicatif installé en 2017 évoque l'histoire des puits Sainte-Pauline et Sainte-Barbe.

Fonçage

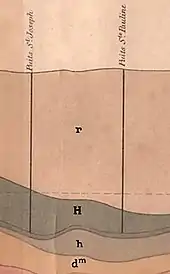

r : grès rouge ;

H : terrain houiller supérieur ;

h : terrain carbonifère ;

dm : terrain métamorphique.

Le fonçage démarre le , à 1 100 mètres au sud-est du puits Saint-Joseph[M 1] au bord de la RD 619, dans le bois des Époisses, sur la commune de Champagney, dans la Haute-Saône. Sa section est de 3,05 mètres sur 2,15[1]. La première trousse de cuvelage est posée à 24,20 mètres de la surface le . Le cuvelage rectangulaire est arrêté à 40,80 mètres. Le , à 180 mètres de profondeur, la section du puits devient circulaire avec un diamètre de 3,5 mètres. La première couche de houille, d'une épaisseur de 2,5 mètres, est rencontrée le à 497,3 mètres de la surface. Le fonçage cesse à la profondeur de 546 mètres[2].

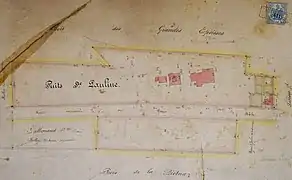

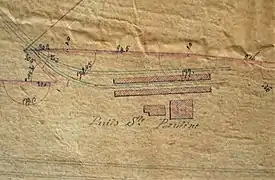

Installations de surface

Les berlines utilisées au fond de la mine ont une capacité de 400 kg, elles sont remontées au jour par des cages à deux étages[M 2] équipées de parachutes de système Fontaine[M 3]. La machine d'extraction vient de la société A. Kœchlin et Cie, basée à Mulhouse[M 3]. Cette machine est alimentée par huit générateurs à trois bouilleurs. La machine à vapeur qui actionne les bobines d'extraction est composée de plusieurs pièces habituellement utilisées dans des locomotives[M 4], sa puissance est de 120 ch[3]. Cette machinerie repose sur un massif construit en pierres de taille[M 5]. Le moteur se compose de deux cylindres horizontaux de 0,66 mètre de diamètre et d'une course de deux mètres[M 6]. Le machiniste se trouve trois marches au-dessus du plancher de la machine, où il contrôle le volant d'admission ainsi que les leviers du frein à vapeur, du changement de vitesse et des purgeurs[M 7].

Une petite machine à vapeur d'une puissance de trois chevaux, alimentée par un cylindre horizontal tournant à cent tours par minute, permet de faire fonctionner deux pompes refoulantes et une pompe de puits ; toutes ces machines sont reliées au même arbre de transmission[M 8]. Le bâtiment du clichage est composé de murs en pan de bois et de briques prenant appui sur le chevalement ; la machine d'extraction et les chaudières sont, quant à elles, abritées dans un double bâtiment disposé en forme de « T » (l'axe vertical abrite la machine et l'axe horizontal, les chaudières). Ce bâtiment est formé de pans de bois avec remplissage de briques[M 9]. Un ventilateur Guibal de neuf mètres de diamètre s'ajoute à l'ensemble. Au total, la construction des installations de surface initiée en 1859 coûte 256 870 francs à la compagnie[M 10].

Plan de masse du carreau du puits Sainte-Pauline en activité.

Plan de masse du carreau du puits Sainte-Pauline en activité. Autre plan montrant les voies ferrées et les verses.

Autre plan montrant les voies ferrées et les verses. La machine à vapeur réutilisée au puits du Chanois.

La machine à vapeur réutilisée au puits du Chanois.

Exploitation

L'aérage des premiers travaux est réalisé par deux ventilateurs Duvergier récupérés au puits Saint-Joseph. Le puits Sainte-Pauline dispose d'un champ d'exploitation restreint. Au nord et à l'est, se trouvent les terrains accidentés du puits Sainte-Barbe, au sud, se trouve la limite de concession et à l'ouest, se trouvent les travaux du puits Saint-Joseph, de plus la seconde couche n'est pas retrouvée par le puits. La surface exploitable est donc de 55 hectares et le volume de charbon se chiffre à un million de tonnes[M 11]. Le gisement du puits Sainte-Pauline est formé de couches de charbon de faible épaisseur et de forte inclinaison. La couche de schiste formant le toit des galeries est très friable et provoque des éboulements fréquents[M 12].

En 1861, commence le fonçage d’une descenderie en pleine couche en direction du sud, bien au-delà des limites de la concession, que la compagnie cherche alors à étendre[M 12]. Au mois d'août, une voie ferrée dite des « nouveaux puits » est construite et permet de relier le puits au réseau ferré des houillères[4]. La production de houille s'élève à 45 423,6 tonnes en 1861, 55 981,6 tonnes en 1862 et 52 577,4 tonnes en 1863[5].

En 1867, les travaux atteignent le grand soulèvement d’Éboulet. En septembre 1872, le puits Sainte-Barbe cesse l'extraction du charbon et devient le puits d'aérage des chantiers de Sainte-Pauline[M 13], rôle qu'il assure depuis à la suite de la pose d'un ventilateur Lemielle fournissant un débit de 12 m3/s, ce qui est suffisant pour les travaux de Sainte-Pauline peu étendus et peu grisouteux[M 14]. En 1884, le puits Sainte-Pauline ferme définitivement, les installations sont démantelées et le puits est remblayé[2] - [P 1]. La machine à vapeur est remontée sur le puits du Chanois où elle est utilisée jusqu’en 1933[2] - [i 1].

Vestiges

Au début du XXIe siècle, le puits est un entonnoir se trouvant à quelques mètres de la RD 619[i 2]. La cité minière[i 3] et le phalanstère subsistent également[i 4]. Le tracé de l'ancienne voie ferrée est un chemin traversant le bois des Époisses[i 5]. Ce chemin fait partie du parcours de santé de ce bois. Un panneau explicatif évoquant l'histoire des puits Sainte-Pauline et Sainte-Barbe est installé à l'automne 2017 au début du parcours[6].

Entonnoir marquant l'emplacement du puits.

Entonnoir marquant l'emplacement du puits. Anciennes briques issues des bâtiments de surface.

Anciennes briques issues des bâtiments de surface. Ancienne voie ferrée menant au puits Sainte-Barbe.

Ancienne voie ferrée menant au puits Sainte-Barbe. Le panneau évoquant le puits.

Le panneau évoquant le puits.

Logements et lieu de culte

Cité des Époisses

- 47° 41′ 39″ N, 6° 39′ 25″ E

La cité minière des Époisses est construite de 1872 à 1873. Elle se compose de treize maisons divisées en deux logements, construites à proximité du carreau de fosse pour loger la main d'œuvre alsacienne à la suite de la guerre franco-allemande de 1870. Chaque logement se compose d'une cuisine et d'une chambre au rez-de-chaussée, de deux chambres à l'étage ; ils disposent également d'une cave, d'un grenier et d'un jardin. À la fermeture des mines en 1958, les maisons sont revendues à des particuliers. Les maisons sont classées le à l'inventaire général du patrimoine culturel[7] - [P 2].

La cité des Époisses.

La cité des Époisses. La cité et la colline de Bourlémont vues depuis le terril sud.

La cité et la colline de Bourlémont vues depuis le terril sud.

Phalanstère

- 47° 41′ 33″ N, 6° 39′ 35″ E

En 1873, un phalanstère est construit juste en face du puits, de l'autre côté de la route 19, ce bâtiment comporte à l'origine quatre chambrées de seize lits. Il accueille alors soixante-quatre célibataires venant du village de Fresse pour travailler aux mines en semaine, ce qui lui vaut le surnom de « caserne des Fressais ». Le bâtiment a ensuite été aménagé pour accueillir des familles de mineurs[P 3].

Le phalanstère.

Le phalanstère.

Chapelle Sainte-Pauline

- 47° 41′ 40″ N, 6° 39′ 19″ E

Une chapelle catholique est construite en face de la cité minière mais elle est détruite par les bombardements de 1944 pour la Libération de la France. Elle est reconstruite en 1954 de l'autre côté de la route nationale, juste à côté de la cité, elle mesure 50 mètres de long[i 6] - [8] - [9].

La chapelle.

La chapelle.

Terrils

- 47° 41′ 37″ N, 6° 39′ 39″ E, 47° 41′ 36″ N, 6° 39′ 33″ E

Deux terrils plats se trouvent au nord (terril principal) et au sud du carreau. Le terril sud est exploité au XXe siècle mais le terril nord (où est aménagé un manège à chevaux[i 7]) renferme toujours des milliers de mètres cubes de schiste recouvert par la végétation, particulièrement des bouleaux[i 8] - [i 9].

Partie boisée du terril nord.

Partie boisée du terril nord. Partie sommitale.

Partie sommitale. Partie exploitée.

Partie exploitée. Le manège à chevaux.

Le manège à chevaux. Vue aérienne générale du terril.

Vue aérienne générale du terril.

Notes et références

Ouvrages

- François Mathet, Mémoire sur les mines de Ronchamp

- p. 589.

- p. 596.

- p. 597.

- p. 598.

- p. 599.

- p. 600.

- p. 601.

- p. 602.

- p. 608-609.

- p. 610.

- p. 590.

- p. 592.

- p. 588-589.

- p. 635.

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère

- 2001, p. 3.

- 2010, p. 102.

- 2010, p. 101.

Illustrations

- « La machine électrique du puits Chanois », sur abamm.org.

- « Vestige du puits Sainte-Pauline », sur abamm.org.

- « La cité des Époisses », sur abamm.org.

- « La caserne de Fressais », sur abamm.org.

- « La voie ferrée en direction du puits », sur abamm.org.

- « La chapelle Sainte-Pauline », sur abamm.org.

- « Le terril nord de Sainte-Pauline », sur abamm.org (photo 1).

- « Le terril nord de Sainte-Pauline », sur abamm.org (photo 2).

- « Le terril nord de Sainte-Pauline », sur abamm.org (photo 3).

Autres

- « Sections des puits », sur abamm.org.

- « Histoire des puits de Ronchamp », sur abamm.org.

- Édouard Thirria 1869, p. 186.

- Société de l'industrie minérale 1882, p. 676.

- Michel Godard 2012, p. 336.

- « Un parcours de santé moderne et visible », sur L'Est républicain, .

- « Cité ouvrière des Époisses », notice no IA70000159, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- (en) « Chapelle Sainte-Pauline », sur geoview.info.

- [PDF] Yves-Claude Lequin, Une soixantaine d'églises pour un bassin industriel Belfort-Montbéliard (1945-1978), (lire en ligne), p. 5.

Voir aussi

Liens externes

- « Les puits creusés dans le bassin de Ronchamp », sur « Les Amis du musée de la mine »

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. I : La mine, Éditions Comtoises, (ISBN 2-914425-08-2).

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. II : Les mineurs, Noidans-lès-Vesoul, fc culture & patrimoine, , 115 p. (ISBN 978-2-36230-001-1).

- François Mathet, Mémoire sur les mines de Ronchamp, Société de l'industrie minérale, (lire en ligne).

- [PDF] Michel Godard, Enjeux et impacts de l'exploitation minière du bassin houiller de Ronchamp (1810-1870), UTBM, (lire en ligne).

- Société de l'industrie minérale, Bulletin trimestriel, Saint-Étienne, (lire en ligne).

- Édouard Thirria, Manuel à l'usage de l'habitant du département de la Haute-Saône, (lire en ligne), p. 182-186.