Puits Saint-Louis

Le puits Saint-Louis (surnommé « grand puits ») est l'un des principaux puits des houillères de Ronchamp, dans la région française de Bourgogne-Franche-Comté. Situé dans le hameau de la Houillère, sur la commune de Champagney, il est le premier véritable puits de mine creusé dans le bassin minier ronchampois. Il est le charbonnage plus productif des houillères de Ronchamp pendant la première moitié du XIXe siècle. Ce puits connaît également le premier coup de grisou du bassin minier le , qui fait vingt morts et seize blessés. Plus tard, le , survient un second coup de grisou encore plus meurtrier avec vingt-huit victimes. La fosse est finalement abandonnée et remblayée en 1842. Une cité minière est construite à côté du puits dans les années 1850.

| Puits Saint-Louis dit grand puits | |||||

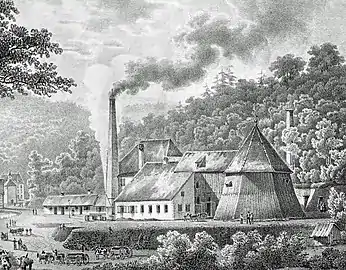

Représentation du puits Saint-Louis datée de 1826. | |||||

| Puits Saint-Louis | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Coordonnées | 47° 42′ 25″ nord, 6° 39′ 13″ est[BRGM 1] | ||||

| Début du fonçage | 1810 | ||||

| Mise en service | 1823 | ||||

| Profondeur | 135 mètres | ||||

| Section | 4,25 × 2,30 mètres | ||||

| Étages des accrochages | 90 | ||||

| Arrêt | 1840 (extraction) 1842 (recherche) |

||||

| Remblaiement ou serrement | 1842 | ||||

| Administration | |||||

| Pays | France | ||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Haute-Saône | ||||

| Commune | Champagney | ||||

| Caractéristiques | |||||

| Compagnie | Houillères de Ronchamp | ||||

| Ressources | Houille | ||||

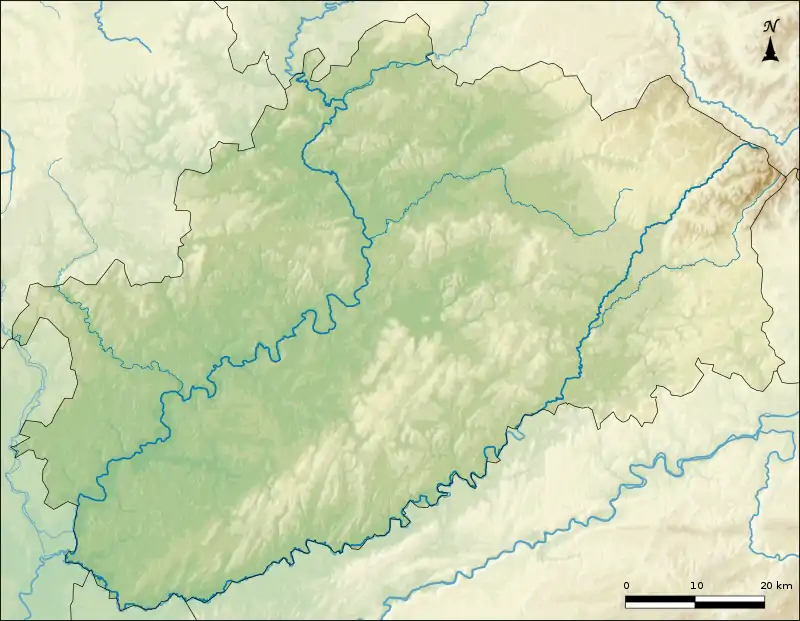

| Géolocalisation sur la carte : bassin minier de Ronchamp et Champagney

Géolocalisation sur la carte : Haute-Saône

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

Après la fermeture, l'un des bâtiments est conservé comme casino et salle de bal avant d'être démoli dans les années 1980. Au début du XXIe siècle, il ne reste presque plus aucune trace des installations et le puits se trouve sous un pavillon, au pied d'une colline. Un monument décoratif construit en 2012 rappelle le passé minier du lieu.

Fonçage

Le fonçage du puits Saint-Louis débute en 1810 à l'aide d'un baritel, au sud du hameau de la Houillère, qui était alors le centre de l’exploitation du charbon à Ronchamp[1]. Il reçoit un cuvelage en bois sur une hauteur de seize mètres rendu étanche grâce à de l'étoupe de chanvre[2]. Son ouverture est de section rectangulaire de 4,25 mètres de longueur sur 2,30 mètres de largeur et il est équipé de deux compartiments, l'un pour l’extraction et l'autre employé pour l'exhaure et l’aérage[3].

En 1819, pour la première fois, une machine à vapeur est installée sur un puits à Ronchamp, elle est capable de remonter 400 bennes par jour[4]. Il s'agit d'une machine anglaise qui est caractérisée par son balancier, son condenseur, son piston basse pression de 0,45 mètre de diamètre et sa puissance de 10 ch ; elle est fabriquée dans les ateliers de Monsieur Rottewel situés à Boston. En plus de la bobine d'extraction, cette machine actionne deux jeux de pompes de 0,19 mètre de diamètre[4]. En , le puits Saint-Louis traverse la première couche du terrain houiller stéphanien à environ 90 mètres de la surface, le fonçage est arrêté à 100 mètres[5]. Cette profondeur, atteinte pour la première fois dans le bassin minier ronchampois, lui vaudra le surnom de « grand puits »[5].

Le puits Henri IV, creusé à quelques centaines de mètres au nord du puits Saint-Louis à partir de 1815, atteint la seconde couche de houille le . Il est alors relié au puits Saint-Louis pour lui servir de puits d'aérage et d'exhaure ; les eaux sont déversées au niveau de la grande rigole d'écoulement qui sont extraites des galeries par des pompes à bras puis au jour par des pompes mues par des bœufs. Ces pompes fonctionnent à un rythme de douze à quinze impulsions par minute, avec un débit de 1,5 litre par coup de piston[6]. Enfin, d'autres pompes à bras permettent d'acheminer les eaux jusqu'à la rigole[7].

Exploitation

En des travaux de recherche sont organisés au nord du puits, non loin de la galerie Basvent, dans un terrain accidenté. Un fort dégagement de grisou y apparaît, il est atténué par l'installation d'un ventilateur et de tuyaux d'aérage. Mais ce système se montre peu efficace et le gaz va se loger dans des travaux abandonnés depuis deux ans situés à 50 mètres du puits[8].

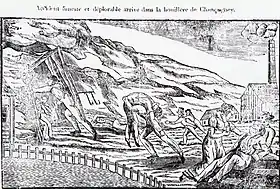

Le , se produit la première explosion due au grisou dans le bassin minier de Ronchamp[8] - [3]. Elle fait vingt morts, dont un maître mineur, et seize blessés, plus ou moins grièvement et elle détruit les travaux ; cette tragédie est marquante pour la population, car c'est le premier accident de la sorte, mais aussi car il fait beaucoup de victimes[9] - [10]. L'explosion ayant causé cet accident provient d'un chantier de reconnaissance situé près d'une faille, le gaz s'y accumulait malgré un faible dégagement[11]. L'année suivant cette explosion, l’Administration des Mines décide d'imposer la première lampe de sûreté primitive Davy[9] - [12].

En 1827, une forte venue d’eau envahit le puits depuis les galeries du Clocher et du Cheval. Une machine à vapeur de 24 chevaux est installée retirer 400 bennes par jour, soit 270 m3 d'eau. Une nouvelle machine de 48 ch, de même type que l'ancienne, est installée en juillet de la même année pour faire fonctionner quatre pompes débitant 375 m3 d'eau par jour[4]. Elle entraîne également la bobine où s'enroulent les câbles d’extraction (à l'époque, les berlines ont une capacité de 400 kg, et sont un modèle d’Anzin). Ces dernières sont remontées sur un plateau directement attaché au câble. Les cages sont guidées mais sans fourchette de guidage[3].

.jpg.webp)

Les infiltrations d'eau au fond des galeries deviennent trop importantes pour être retirées avec des bennes et doivent être retenues par des barrages qui doivent supporter 50 mètres d'eau[8]. Ces barrages finissent pas se rompre au printemps 1828 et rendent la mine inaccessible, car noyée jusqu'à 13 mètres au-dessus de la recette supérieure. Il faudra installer des pompes et une nouvelle machine à vapeur de 20 ch pour que les chantiers soient dénoyés et puissent reprendre leur activité à la fin de l'année[13].

En décembre 1829, un ouvrier, en soufflant sur sa lampe dans laquelle le grisou s'était accumulé, provoque une petite explosion qui brûle trois ouvriers. Le suivant a lieu la deuxième explosion, également due au grisou, qui fait 28 morts. Le , tous les travaux du fond sont volontairement noyés[3] - [14]. En 1830, la production du puits est de 7 200 tonnes, l'effectif se compose de 35 mineurs et 29 manœuvres[15]. L'année suivante, le puits Saint-Louis est approfondi jusqu'à 135 mètres dans le terrain de transition[3]. En 1835, les travaux sont bloqués au nord et au nord-ouest par les anciens chantiers de la galerie Basvent[16]. L'installation d'une machine à vapeur de 70 ch est envisagée mais est annulée en raison d'un coût trop élevé[17].

En 1840, les travaux sont suspendus puis abandonnés. Deux ans plus tard, l'épuisement des eaux commence pour rechercher de prétendus massifs de houille laissés par les anciens propriétaires, mais c’est un échec et le puits est abandonné[3] - [18].

Reconversion

Un ancien bâtiment du puits avait été reconverti en casino et en salle de bal ; il a été démoli dans les années 1980 pour cause de vétusté[19].

Après la fermeture des houillères, l'écurie située juste en face de l'ancien puits a été rachetée par un propriétaire privé avant d'être ravagée par un incendie[20] - [21]. Leurs ruines ont subsisté jusqu'à leur démolition le [22]. Au début du XXIe siècle, il ne reste plus aucune trace des installations (excepté les ruines d'un petit bâtiment annexe) et le puits se trouve sous un pavillon au pied d'une colline[23]. En septembre 2012, un monument décoratif rendant hommage aux premiers travaux miniers est construit à proximité de l'ancien puits. Il est composé de deux berlines et d'un boisage[24].

Lieu où se trouve le puits Saint-Louis.

Lieu où se trouve le puits Saint-Louis. Emplacement de l'ancienne écurie.

Emplacement de l'ancienne écurie. Le monument construit sur le site du puits.

Le monument construit sur le site du puits. Petit bâtiment annexe en ruine.

Petit bâtiment annexe en ruine.

Cité

La cité de la Plateforme est la première cité minière du bassin minier Ronchampois. Elle est bâtie entre 1854 et 1855 en remplacement d'un bâtiment construit en 1836 qui permettait de loger les contremaîtres et les mineurs étrangers. La cité est implantée sur un monticule au-dessus des écuries, en face du puits Saint-Louis, alors remblayé et reconverti. Elle est également proche des puits Henri IV et Saint-Antoine. Elle se compose de huit maisons identiques dont sept comportant quatre logements, la dernière n'en comportant que deux. Elles sont construites en moellons de grès crépis, elles comportent chacune trois chambres, un étage et sont couvertes d'un toit à deux pans en tuiles mécaniques. Les maisons sont classées le à l'inventaire général du patrimoine culturel[20] - [25].

La cité de la Plateforme.

La cité de la Plateforme..jpg.webp) Autre vue de la cité minière.

Autre vue de la cité minière.

Notes et références

Références

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 98-99.

- François Mathet 1882, p. 110.

- « Histoire du puits Saint-Louis », sur abamm.org.

- François Mathet 1882, p. 116.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 13.

- François Mathet 1882, p. 107.

- « La grande rigole d'écoulement », sur abamm.org.

- E. Trautmann 1885, p. 31.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 14.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 52.

- Académie des Sciences 1836, p. 512.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 1.

- E. Trautmann 1885, p. 32.

- Jean-Jacques Parietti 2001, p. 15.

- Michel Godard 2012, p. 91.

- E. Trautmann 1885, p. 34.

- E. Trautmann 1885, p. 35.

- E. Trautmann 1885, p. 37.

- « Le casino », sur abamm.org.

- Notice no IA70000157, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « L'écurie en ruine », sur abamm.org.

- « L'écurie en ruine et la démolition », sur jacquotboileaualain.over-blog.com.

- « Situation et vestige du puits Saint-Louis », sur abamm.org.

- « Le bassin houiller refait surface », sur L'Est républicain.

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 100-102.

Références aux fiches du BRGM

Le BRGM est l'organisme public français référent dans le domaine des sciences de la Terre pour la gestion des ressources et des risques du sol et du sous-sol.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. I : La mine, Vesoul, Éditions Comtoises, , 87 p. (ISBN 2-914425-08-2).

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. II : Les mineurs, Noidans-lès-Vesoul, fc culture & patrimoine, , 115 p. (ISBN 978-2-36230-001-1).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 1 : Le puits Sainte Marie, Association des amis du musée de la mine, (lire en ligne).

- Académie des Sciences, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences, Volume 2, (lire en ligne).

- François Mathet, Mémoire sur les mines de Ronchamp, Société de l'industrie minérale, (lire en ligne).

- E. Trautmann, Bassin houiller de Ronchamp, (lire en ligne).

- [PDF] Michel Godard, Enjeux et impacts de l'exploitation minière du bassin houiller de Ronchamp (1810-1870), UTBM, (lire en ligne).