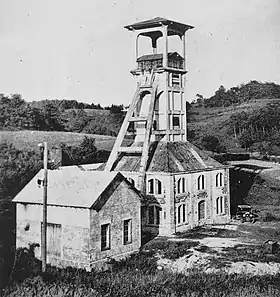

Chevalement du puits Sainte-Marie

Le chevalement du puits Sainte-Marie est un chevalement en béton armé construit en 1924 par l'ingénieur liégeois Charles Tournay sur le puits Sainte-Marie dans la commune de Ronchamp dans la Haute-Saône, dans l'est de la France. Après la fermeture du puits, il est conservé par le département après avoir échappé à la démolition. Le chevalement est restauré en 1979 avant d'être inscrit comme monument historique et d'obtenir le label « Patrimoine du XXe siècle » le . Il est le seul chevalement conservé dans le bassin minier et l'un des derniers témoins architecturaux de l'activité minière locale.

| Type |

Chevalement de Mine |

|---|---|

| Partie de | |

| Destination initiale |

Exploitation minière |

| Destination actuelle | |

| Style |

Industriel début XXe siècle |

| Architecte | |

| Construction | |

| Restauration | |

| Propriétaire | |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune |

| Coordonnées |

47° 42′ 10″ N, 6° 37′ 47″ E |

|---|

|

|

|

Histoire

Le puits Sainte-Marie est creusé de 1864 à 1866 à l'ouest du bassin minier au pied de la colline de Bourlémont au sommet de laquelle se trouve la chapelle Notre-Dame-du-Haut[1]. Il rencontre les limites occidentales du gisement houiller. Après des recherches infructueuses, il sert de puits d'aérage général jusqu'en 1896, date à laquelle, les trois derniers puits du centre bassin (Saint-Charles, Notre-Dame et Saint-Joseph) ferment. Le site est alors laissé à l’abandon et tombe en ruine[2].

En 1924, les houillères de Ronchamp sont en difficulté et décident de reprendre l'exploitation au puits Sainte-Marie. La fosse est alors équipée comme site d'extraction, une machine d'extraction électrique est installée, et un chevalement en béton armé (à cause de la pénurie de fer[3]) est construit au-dessus du puits. Mais le puits du Chanois est préféré pour exploiter la houille, car celui-ci est installé près des installations de triage et de lavage et le chevalement ne sert presque pas[1] - [4].

Lors de la nationalisation des houillères françaises en 1946 sous l'impulsion du Gouvernement provisoire mené initialement par Charles de Gaulle, le bassin minier de Ronchamp est confié à Électricité de France (EDF), parce qu'il est trop éloigné des autres grands bassins miniers et qu'il comporte une importante centrale thermique[5]. En 1950, les molettes et la machine d'extraction sont retirées pour être remontées sur le chevalement métallique du puits de l'Étançon[4].

Conservation

Dès la fermeture du puits Sainte-Marie et de l'ensemble des mines encore ouvertes et exploitées en 1958, la démolition du chevalement en béton est envisagée comme pour les autres installations industrielles qui doivent être reconverties. Il est finalement le seul chevalement conservé dans tout le bassin minier[6] - [7] grâce aux protestations de la population et à la volonté de l'ancien docteur des mines, Marcel Maulini (créateur du musée qui porte son nom), qui voit en ce chevalement une relique, un symbole à conserver[Note 1] - [7]. Ce dernier, membre du conseil municipal depuis 1953[8], prévoyait dès les années 1960 de transformer le chevalement en musée de la mine, mais le projet ne voit pas le jour et il achète un terrain pour construire un musée avec ses propres moyens[9] - [10]. En 1972, le chevalement, alors propriété d'Électricité de France, est cédé au conseil général de la Haute-Saône pour un franc symbolique[11] sous l'impulsion du comité pour le rachat et l'aménagement du puits Sainte-Marie[7] - [12].

En 1979, le chevalement est rénové par l'entreprise Meuziau[13]. En 1994, le site est décoré avec une locomotive et des berlines de mine[7]. La structure complète est finalement inscrite aux monuments historiques le avec le label « Patrimoine du XXe siècle »[Note 2] - [14].

Architecture

Le chevalement est de type avant carré porteur avec quatre piliers verticaux supportant le plancher des molettes surmonté d'un toit à quatre pans, deux jambes de force, s’appuyant sur le plancher des molettes, sont dirigées vers la machine d'extraction[15]. Le bâtiment de recette est composé de poutres de béton hourdées de briques et surmontées d'un toit à quatre pans[14]. L’architecte est Charles Tournay, un ingénieur Liégeois spécialisé dans la construction de structures en béton armé[11], qui a conçu plusieurs chevalements dont celui du puits de Sauwartan avec lequel on note une similitude pour la partie supérieure et les bigues. L'axe des molettes est à 18,50 mètres de hauteur, elles ont un diamètre de 3,30 mètres[16]. Plusieurs jeunes architectes ont réalisé des plans du chevalement pour leur projet d'études[17].

La forme générale du chevalement, ainsi que l'association du béton et de la brique rouge sont la marque d'une recherche architecturale destinée à estomper le caractère utilitaire de cette architecture industrielle[18].

Vues aériennes.

Vues aériennes. Structure interne.

Structure interne.

Notes et références

Notes

- Citation de Marcel Maulini : « Le puits Sainte-Marie est devenu une relique. Du fait de sa situation au pied de la colline inspirée, il est apparu dès les prémices de la fermeture comme un symbole à sauver. ».

- Citation de la notice de la base Mérimée : « Il s'agit de la dernière construction à caractère industriel témoignant de l'activité de la société des Houillères de Ronchamp, et plus largement du seul témoignage, bien que tardif, de l'activité houillère de la région. ».

Références

- PNRBV, p. 6.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 3-7.

- Jean-Jacques Parietti 1999 (2), p. 31.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 7.

- Parietti 2001, p. 73.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 37-79.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 8.

- [PDF] Yves Clerget (service éducatif du muséum Cuvier de Montbéliard) et Thierry Friot (action culturelle du rectorat de l’académie de Besançon), Il était une fois… une mine de charbon à Ronchamp et sa mémoire (lire en ligne).

- Jean-Jacques Parietti 2010, p. 78-79.

- « Le puits sainte-Marie et le musée de la mine », sur le site personnel de Jacques Taiclet (consulté le ).

- « Description du puits et du chevalement », sur http://www.abamm.org/.

- Alain Banach, « Inauguration de la maison de la mine de Ronchamp le 26 septembre 1976 ».

- « La restauration du chevalement », sur http://www.abamm.org/.

- « mine de houille du puits Sainte-Marie », notice no IA70000154, base Mérimée, ministère français de la Culture et « Chevalement du puits Sainte-Marie », notice no PA70000053, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Pierre-Christian Guiollard 1993, p. 12.

- Pierre-Christian Guiollard 1993, p. 127.

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 9.

- « Chevalement du puits Sainte-Marie », notice no PA70000053, base Mérimée, ministère français de la Culture.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « Site des Amis du Musée de la Mine »

- « Le puits Sainte-Marie », sur le site des Amis du Musée de la Mine

- « Le puits Sainte-Marie », sur Ronchamp au siècle dernier

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. I : La mine, Vesoul, Éditions Comtoises, , 87 p. (ISBN 2-914425-08-2).

- Jean-Jacques Parietti, Les Houillères de Ronchamp vol. II : Les mineurs, Noidans-lès-Vesoul, fc culture & patrimoine, , 115 p. (ISBN 978-2-36230-001-1).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 1 : Le puits Sainte Marie, Association des amis du musée de la mine, (présentation en ligne).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 2 : Le puits Arthur de Buyer, Association des amis du musée de la mine, 1999 (2) (présentation en ligne).

- Pierre-Christian Guiollard, Les chevalements des houillères Françaises, Fichous, Pierre-Christian Guiollard, , 268 p. (ISBN 2-9502503-6-X et 2-9502503-6-X).

- PNRBV, Le charbon de Ronchamp, Déchiffrer le patrimoine, Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ISBN 978-2-910328-31-3 et 2-910328-31-7).