Charbonnages de France

Charbonnages de France (CdF) était un établissement public national de caractère industriel et commercial, établissement public central du fait de l'organisation choisie lors de la nationalisation, créé en 1946 et dissous en 2007.

| Charbonnages de France | |

| |

| Création | 1946 |

|---|---|

| Dates clés | 1990 : fermeture des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais 2004 : fermeture du dernier charbonnage |

| Disparition | 2007 |

| Forme juridique | établissement public à caractère industriel et commercial |

| Siège social | 6 rue Legraverend 75012 Paris[1] |

| Actionnaires | État français |

| Activité | Fourniture d'énergie et services |

| Produits | Houille |

| Site web | charbonnagesdefrance.fr |

Histoire

Charbonnages de France, ayant la forme juridique d'établissement public national de caractère industriel et commercial, ou établissement public central dans le cadre de l'organisation issue de la loi de nationalisation, résulte du besoin de relancer la production charbonnière durant l'après-guerre (Seconde Guerre mondiale) et sa période de reconstruction, traduit par la nationalisation des compagnies minières privées[1] votée le 26 avril 1946 par l'Assemblée nationale (loi « relative à la nationalisation de l'industrie des combustibles minéraux » adoptée par 516 voix contre seulement 31).

La loi a été votée le 26 avril 1946, promulguée le 17 mai 1946 (loi numéro 46-1072 du 17 mai 1946) et a fait l'objet d'une publication dans le JORF numéro 116 du 18 mai 1946, page 4272 (version numérisée disponible sur le site de Légifrance).

L'article 2 stipule : "Les mines de combustibles nationalisées sont gérées par des établissements publics nationaux de caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui sont : 1) Un établissement public central dénommé Charbonnages de France dont l'activité s'exerce sur l'ensemble du territoire ; 2) Des établissements publics distincts, dénommés Houillères du bassin de... constitués dans chaque bassin houiller par décret."

Ce besoin étant européen, Robert Schuman propose la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (Ceca) et de nombreux travaux de recherche et développement vont améliorer les rendements et la sécurité des mines, alors que le statut des mineurs s'améliore. Seules les houillères de Ronchamp (confiées à EDF) et celles de Faymoreau n'intègrent pas les Charbonnages de France.

Cependant le charbon le plus facile à exploiter est rapidement épuisé, et la production devient moins rentable, voire déficitaire, et l’État français, qui dispose d'importantes ressources dans ce domaine, modère ses investissements dans le charbon pour les orienter vers l'énergie hydroélectrique ou le nucléaire, plus durables et propre ; selon Robert Coeuillet (ancien dirigeant des Houillères et de CdF) : « le début des années cinquante fut l’époque de la première douche froide quant à l'espoir de pérennité du charbon national : la période faste des Houillères s’achevait déjà... La production nationale perdait sa priorité et les Charbonnages allaient se voir imposer des consignes contradictoires successives qui, à terme, les condamneront. »[2].

Années 1950

En 1954, le gouvernement demande à CdF de réduire ses déficits (surtout dus aux mines de charbon du Centre et du Midi)[2].

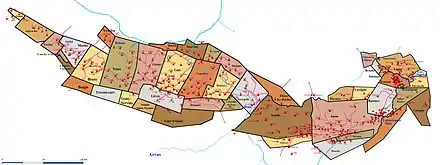

En 1955, alors que la concurrence des charbons étrangers se fait sentir, diverses mesures sont prises pour mieux rentabiliser les installations avec les décrets « Pflimlin », de premières « zones spéciales de conversion » sont mises en place dans le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais (à Béthune et dans l'ouest du bassin) pour valoriser les locaux et installation laissées après les fermeture des premières mines de charbon[2].

En 1958, le record national historique de production est atteint (58,9 Mt), mais elle déclinera ensuite inexorablement, alors même que CdF et le gouvernement doivent aussi faire face aux coûts croissants des retraites du personnel minier et aux coûts sociaux de la silicose et d'autres séquelles environnementales et sanitaires (l'espérance de vie et la santé sont fortement dégradées dans ces régions industrielles). Les particuliers et industriels se tournent vers le gaz naturel, plus propre et plus pratique pour leurs besoins énergétiques, mais une partie de l'industrie lourde (aciéries notamment) et quelques centrales thermiques de production d'électricité continuent à s'alimenter en charbon[2].

Années 1960

Dans les années 1960, le développement de l'automobile et des matières plastiques tirent l'industrie pétrolière et gazière en avant ; la part des hydrocarbures est presque multipliée par 10 de 1957 à 1962 dans le bilan énergétique national[2]. Le 14 juin 1960, le général de Gaulle indique à la télévision qu'il est temps de transformer la « « vieille France » en un pays neuf et de lui faire épouser son temps (...) accéder au rang de grand État industriel ou nous résigner au déclin » ; il indiquera à ce propos dans ses Mémoires : « Les nécessités de l’immédiat après-guerre nous avaient conduits à tirer de nos mines tout ce qu’elles pouvaient fournir... Car pour remettre en marche notre sidérurgie, nos usines, nos chemins de fer et fabriquer du courant électrique, c’était presque la seule source d’énergie dont nous disposions en propre. Les charbonnages français, en la personne de leurs dirigeants, de leurs ingénieurs, de leurs mineurs, s’étaient donc installés dans la situation d’une industrie capitale et qui se voyait sans cesse sollicitée d’augmenter son effort. Or les conditions ont changé. Les communications, le crédit, les échanges ... nous permettent d’importer des charbons meilleurs que les nôtres pour diverses utilisations industrielles ou domestiques. Enfin nos propres gisements, à force d’être fouillés, excluent de plus en plus une exploitation rentable. Il nous faut nous résoudre à restreindre les tonnages extraits plus favorables, à l’arrêter sur d’autres.. »[3].

.jpg.webp)

Malgré le soutien de l’état à l'industrie, la part du charbon dans la demande énergétique chute (passant de 80 % en 1946 à 56 % en 1960) et les perspectives du marché national et européen sont mauvaises pour le charbon. Le 21 juin de cette même année 1960, alors que le plan Monet de développement de l’hydroélectricité est presque achevé, avec succès, Jean-Marcel Jeanneney dévoile au Sénat un plan confirmant la récession charbonnière : son Plan d'adaptation des Charbonnages de France pour la période 1960-1965 ne fixe comme objectif de production « que » 53 Mt pour 1965 (alors que 58,7 Mt avait été atteint l'année précédente ; et qu'en 1929, avant la crise de 1929 un record à 54 Mt avait été atteint), ce que les 216 000 salariés des Houillères et de Charbonnages n'étaient pas prêts à entendre. Les objectifs de production sont recentrés sur les deux bassins qui contiennent encore un charbon relativement accessible (aux coûts du marché) ; celui du Nord-Pas-de-Calais (28 Mt attendues) et moindrement celui de Lorraine (13,5 Mt), condamnant les mines du Centre et du Midi à préparer leurs fermetures. Le gouvernement veut faciliter ces fermetures en publiant un décret [4] permettant une retraite anticipée à trente ans d’ancienneté pour les mineurs de ces bassins, en commençant par l'Aveyron et les Cévennes, mais d'importants mouvements de grèves sont néanmoins générés par ces fermetures (à partir de la fin de l'année 1961 pour une fermeture annoncée pour 1966 qui sera finalement repoussée). Les mouvements sociaux repoussent de nombreuses fermetures, mais le déclin charbonnier se poursuit inexorablement, accompagnant celui d'une partie de l'industrie lourde et de la carbochimie[2]. Peu après, (le 7 juillet 1960), le ministre de l'Industrie écrit à CDF que « La production des Houillères de Bassin doit être désormais déterminée tant par les perspectives offertes par la consommation prévisible que par les coûts de production des charbons, et tenir compte des prix des charbons étrangers susceptibles d’être importés et des prix des combustibles directement concurrents »[2].

En 1963, L'« année énergétique » est marquée à la fois par une grande grève des mineurs et par l'inauguration de la première centrale nucléaire civile à Chinon. Le président de la République, Charles de Gaulle, sortant du Conseil des Ministres le 27 mars 1963 interrogé quant à l’avenir de la profession de mineurs répond qu'« Elle n’en a guère. C'est pourquoi elle s’est livrée à ce soubresaut, sans doute pour la dernière fois (...) dans plusieurs années, l’heure du charbon sera passée... »[5]. Le choc de ce recul est atténué par l'effet des Trente Glorieuses, époque où le chômage n'existe presque plus (2,6 % dans le Nord-Pas-de-Calais en 1963-64 pour 2,1 % en moyenne nationale) mais sera ressenti plus durement durant les chocs pétroliers, bien que ces derniers soient favorables à une remontée des achats de charbon à la suite de la montée des prix du pétrole. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les houillères sont encore le premier employeur avec 80 000 personnes (contre 200 000 vingt ans plus tôt)[2].

Un groupe informel de réflexion sur l’évolution du tissu industriel est créé en 1963-1964 par plusieurs chefs d’entreprise ; le directeur général des Houillères du bassin en fait partie. Ce groupe préfigure en quelque sorte la future Commission de développement économique régional (Coder, créée en 1964 dans chaque région) pousse à créer un organisme consacré au soutien à l'industrie et à l'emploi industriel régional, ce qui va dans le sens du travail de la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (Datar) qui soutient l'idée d'un aménagement du territoire plus structurant et adapté aux territoires et bassins d'emploi. Des EPF (établissements publics fonciers) joueront un rôle important en facilitant la réhabilitation et reconversion de dizaines de milliers d'hectares de friches industrielles (souvent très polluées et parfois concernées par des affaissements ou effondrements miniers) dans le nord et l'est de la France, souvent liées à l'effondrement du charbon et aux mutations de la sidérurgie et de la carbochimie ; et en 1966 des « associations pour l’expansion industrielle » sont créées en associant les acteurs industriels locaux pilotées par des délégués généraux dits « Commissaires à la conversion industrielle ». Durant quarante ans, les charbonnages seront concernés par une suite de plans de fermetures de mines, de reconversion et de reclassements, entrecoupés de quelques opérations ponctuelles et provisoires de relance de la production ou de la consommation de charbon[2].

En 1966 le 1er ministre confirme à CdF sa volonté de faire participer l'entreprise à une conversion industrielle s'inscrivant dans une sortie de l'ère du charbon, conversion qui selon lui (« ne pourra être menée à bien que si elle s’accompagne d’un effort en faveur de l’industrialisation des régions charbonnières. Les expériences récentes ont montré l’utilité d'un rôle positif des établissements existants dans l’implantation des industries nouvelles. Cette intervention implique tout d’abord une collaboration active à la mise en place d’organismes et de personnes chargés d’animer la conversion en s’appuyant sur des structures existantes. Je souhaite vivement, que conformément à vos vues, les Houillères de Bassin et les CdF concourent largement à de telles initiatives [...]. J’ai chargé le délégué à l’Aménagement du Territoire de suivre ces problèmes en liaison avec le ministre de l’Industrie [...]. Les établissements me paraissent devoir intervenir essentiellement de deux manières : en jouant un rôle de recherche, d’accueil, de conseil et d’assistance technique au profit des activités nouvelles, voire en leur offrant à des conditions favorables les terrains, bâtiments et équipements dont ils disposent ; en prenant des participations financières, temporaires ou définitives, dans ces nouvelles industries avec le triple objectif d’aider à leur lancement, de veiller à leur rentabilité et de faciliter l’embauche du personnel des Houillères. Ces interventions devront s’accompagner d’une séparation totale de l’activité minière et des activités nouvelles sur le plan de la comptabilité et des statuts des personnels ».

En 1967, le comité interministériel de février 1967 autorise CdF et les Houillères à créer une société financière de reconversion pouvant « prendre des participations minoritaires dans des entreprises devant faciliter l’embauche des mineurs appelés à quitter leur emploi » ce qui se traduira par la décision le 17 mars 1967 par le Conseil d'administration de CdF de créer la première « société de conversion » de France (Sofirem officiellement mise en place le 27 juillet 1967, dotée d'un capital initial de 10 MF (=1,5 M€), qui sera porté à 40 MF (= 6 M€) puis à 80 MF (= 12,2 M€) fin 1969). La Sofirem inspirera d'autres sociétés de ce type à partir de 1975 (ex : Sofrea créée par Elf, Sopran créée par Rhône-Poulenc, Geris (Thomson) créée par Thomson et Saint-Gobain Développement créée par Saint-Gobain)[2]. De la révolution industrielle à la première Guerre mondiale, le charbon a permis l'industrialisation lourde, source d'un grand nombre d'emplois industriels (mais aussi d'un fort recul de l'emploi agricole). Il fut une source de richesse pour le pays et a été associé à l'image du progrès. Dans les années 1960, son image se dégrade ; source de silicose et de risque industriel, de catastrophes industrielles, il est maintenant associé au recul industriel, aux pollutions et apparaît comme plus sale et moins pratique que le pétrole et surtout que l'électricité hydraulique (dite « houille blanche ») ; il semble devenir un poids pour la nation, que le gouvernement voudrait en 1968 soulager en demandant à CdF d'accélérer la reconversion. Fin 1968, après les événements de mai 1968 le Ministre de l’Industrie impose en effet à CdF une réduction drastique de la production houillère via le « plan Bettencourt » (objectif de 3 Mt ; fermeture anticipée d'un an (début 1974) au lieu de 1975 ; fermeture des mines des bassins d’Auvergne, des Cévennes et du Dauphiné pour fin 1975 ; fermeture de 2 sièges lorrains de CdF à Sainte-Fontaine, et division par deux des tonnages extraits du sous-sol du Nord du pays... ce qui devrait se traduire par une réduction drastiques des effectifs : - 70 000 personnes dont 50 000 par la retraite et 20 000 à reclasser ou mettre en retraite anticipée). Cette consigne est ressentie au sein de CDF comme le signe d'une fin certaine et proche du charbon[2].

Années 1970

En 1974, une faible et brève reprise est permise par le premier choc pétrolier en 1973, qui quadruple le prix du pétrole alors que le charbon constituait encore 25 % des 113 TWh électriques produits par les centrales thermiques classiques, mais la remontée des prix du charbon ne permet que diminuer le déficit des houillères et le gouvernement Messmer place tous ses espoirs et un énorme budget d'investissement dans EDF et une relance du nucléaire en décidant en mars 1974, la création de 19 réacteurs nucléaires de 900 MW sur deux ans. Le 10 juillet 1975, le ministère de l'Industrie demande par courrier à CDF de contribuer à importer du charbon via des contrats de longue durée et des prises de participation dans des « ressources étrangères »[2].

En 1978, l’État renouvelle en janvier son soutien à CdF en soulageant le groupe des charges d’endettement courant jusqu’à la fin de 1977 et en lui donnant libre choix de ses investissements et prix de vente, sous réserve de respecter un plafond contractuel et de fermer les mines non rentables et de rechercher l'équilibre financier. Finalement grâce au second choc pétrolier les mines de Lorraines fermeront un peu plus tard que prévu après avoir pris le relais de celles du Nord-Pas-de-Calais où les conditions d'exploitation sont de plus en plus difficiles[2].

Années 1980

En 1981, une nouvelle promesse de relance est faite par le gouvernement et François Mitterrand qui suspendent les décisions de démantèlement irréversible des structures industrielles houillères, missionne le directeur de CdF Georges Valbon pour un plan de relance dit contrat de programme (visant une production de 30 MT), et le Bureau de recherches géologiques et minières propose de relancer l'exploration charbonnière pour identifier de nouvelles ressources valorisables si possible de manière commercialement rentable... mais d'autres industries doivent également être soutenues (nucléaire, construction navale, sidérurgie, matériel ferroviaire, industrie automobile, BTP...) et le charbon dont l'extraction est en France de plus en plus coûteuse (en 1982 alors que le taux de chômage atteint 8,3 %, l’endettement public et celui de CdF grandissent conduisant Jean Auroux (secrétaire d’état chargé de l’énergie) en avril 1983 à conclure que « des choix s’imposent dans la politique charbonnière de la France... Il va falloir accepter la fermeture d’exploitations dont le déficit est excessif au regard de l’aide de l’État » » [2]; CdF accumule en 3 ans un déficit de 17 milliards de F (soit environ 2,6 Md€) en grande partie à la suite de l'embauche d'environ 10 000 personnes alors que la relance promise n'arrive pas à se concrétiser. Cette année-là le législateur prévoit une diminution de 20 % de la dotation de CdF dans le budget de l'État et le président de CDF présente sa démission à la fin d'octobre[2].

Hormis à Gardanne avec la construction d'une centrale au charbon de 600 MW couplée au réseau EDF en juillet 1984[2], le charbon est peu à peu remplacé par d'autres sources d'énergie ou des achats de charbons moins coûteux à l'étranger, mais CdF conserve une mission de soutien à l'emploi, au reclassement et au développement industriel, accompagné par la DATAR et ses « pôles de conversion »[2].

En 1984, CdF cesse d'embaucher, ses revenus sont de moins en moins liés au charbon et de plus en plus à l'électricité. Les tenants du charbon continuent à faire valoir que c'est la seule ressource fossile dont les réserves connues dépassent 250 ans (au rythme actuel de consommation des années 1990-2000)[2].

Le 22 novembre, pour aider la reconversion des régions minières, les pouvoirs publics mettent en place le FIBM (Fonds d'industrialisation des bassins miniers). La gestion de ce fond est confié à CdF. Ce fond existe encore en 2007 et devrait survivre un certain temps à la disparition de CdF en étant transférée à une nouvelle structure fin 2007, sous la responsabilité de la DIREM[6] (« les décisions d’attribution des aides financières, la signature des conventions, les ordres de paiement seront de la responsabilité des préfets ou sous-préfets des régions concernées »). De 1984 à 2007, le FIBM a contribué à créer 37 568 emplois (sans compter le Nord), dont 65 % ont été réalisés. Son action sera complété par celle de la SOFIREM et de CIADTs.

Années 1990

.JPG.webp)

Mais à partir des années 1990 (alors que la notion de développement durable se développe, impliquant la recherche d'alternative aux énergies fossiles et pour certains fissiles) l'entreprise prépare peu à peu le début de l'après-mine (avec des négociations souvent tendues avec les partenaires sociaux), et sa propre fin au travers d'un « pacte charbonnier[7] » négocié avec les syndicats à partir du 25 juillet 1994, introduit comme suit le 13 juillet 1994 par Gérard Longuet) (Ministre de l’Industrie, mais aussi président de la Région Lorraine particulièrement concernée) : « Les pertes subies par l’activité extractive des Charbonnages rendent impossible d’envisager toute reprise des embauches... Partant de ce constat, la simple considération de la pyramide des âges fait que, à l’horizon de 2005, 3 000 agents de l’entreprise, au plus, seront encore en activité ». La situation de l’entreprise fait état d’un déficit de 2,5 milliards de francs (380 M€), d’une subvention de 6,5 milliards (991 M€) et d’un endettement de 24 milliards (3,6 Md€) ». Ce pacte permet à CdF de rester "électricien" en filialisant ses centrales électriques au travers d’une SA (Snet dans laquelle EDF sera participant minoritaire) ; il est signé en octobre 1994 par tous les syndicats sauf la CGT[2]. Le CCFC (congé charbonnier de fin de carrière) offre à une grande part des ouvriers et anciens mineurs de CdF de pouvoir volontairement partir à la retraite dès 45 ans et 25 ans d’ancienneté avec 80 % de leur salaire net[2].

Années 2000

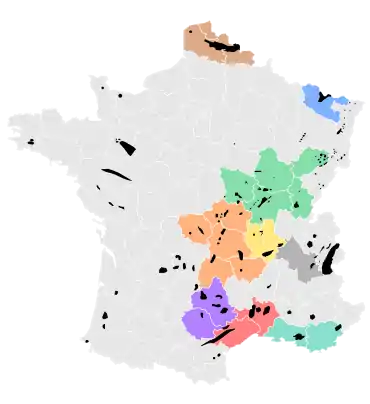

Au début des années 2000, CdF regroupait trois établissements publics industriels et commerciaux juridiquement distincts :

- Charbonnages de France établissement central. L'EPIC Charbonnages de France a repris les droits et obligations des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC) pour un chiffre d'affaires d'environ 19 MF (157 agents gérant pour l’ensemble de la trésorerie, des relations sociales et des participations du groupe) ;

- les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL, constituées en 1946 par décret [8]) ;

- les Houillères des Bassins du Centre et du Midi : HBCM, constituées par un décret de 1968 fusionnant sept Houillères (Cévennes, Loire, Dauphiné, Aquitaine, Provence, Auvergne, Blanzy[9]), et un groupe de production d'électricité Société nationale d'électricité et de thermique ou SNET, qui est une société anonyme, holding des activités électriques du groupe CdF créée le ) ; diverses filiales industrielles, commerciales, immobilières et financières.

En 2004, La Houve, la dernière mine profonde ferme (10 ans après la signature du « Pacte charbonnier » et près de 60 ans après la nationalisation des Charbonnages français). Le Sénat vote le 22 janvier la fusion des deux Houillères de Bassin dans l'Epic CdF, dont la dissolution doit être faite avant avril 2008 (selon une loi votée en février 2004[10] qui institue aussi la création une « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs »).

Dissolution en 2007

Selon un rapport de la cour des comptes de décembre 2000, les textes statutaires cinquantenaires de CdF n'étaient « pas adaptés pour gérer une cessation programmée d’activité. La taille actuelle de l’entreprise et ses perspectives d’évolution ne justifient plus l’existence d’une organisation aussi complexe, qui constitue un obstacle à la mise en œuvre des décisions de gestion »[11].

L'entreprise Charbonnages de France a été dissoute par le décret du [12]. La dette, estimée à 2,5 milliards d'euros, a été reprise par l'État[13].

Clôture des comptes et des affaires et reprises de certaines charges et responsabilités

- Une cellule de liquidation de CdF a été constituée (appel à candidatures interne), opérationnelle en janvier 2008, devant associer 22 personnes dès juillet 2008, sous l'égide d'un liquidateur nommé pour 3 ans, chargé de finir les opérations entamées le 31 décembre 2007 de clôture de l'exercice 2007, de « finalisation des travaux GSA et des ventes d'actifs... » puis organisation du toilettage du bilan et traitement des derniers dossiers contentieux relevant du droit minier ou du droit des affaires ;

- L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, créée en 2005, a repris les obligations d'employeurs (logement, chauffage…) du groupe, les retraites étant gérées par une autre structure ;

- Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a repris la gestion de l'après-mine (surveillance)

- Des filiales de Charbonnages de France (telles que Gazonor créée pour la récupération et valorisation de résidus de gaz minier dans le nord) ont été cédées au Groupe Alpha, à la Sofirem (réindustrialisation) et à l'australien European Gas Limited (rachat de Gazonor).

Les dirigeants de Charbonnages de France

De 1946 à 1987, la direction de l'entreprise est assurée par le président d'un conseil d'administration, assisté d'un directeur général ; puis de 1987 à 2007 par un président-directeur général[14].

Présidents du Conseil d'administration

- 1982-1983 Georges Valbon

- 1969-1972 Yvon Morandat

- 1963-1968 Jean Benedetti

- 1956-1963 Alexandre Verret

- 1946-1947 Victorin Duguet

Présidents-directeurs généraux

- 2006-2007 Daniel Cadoux

- 1996-2006 Philippe de Ladoucette

- 1992-1996 Jacques Bouvet

- 1987-1992 Bernard Pache

Directeurs généraux

- 1986-1987 Bernard Pache

- 1985-1986 Francis Grangette

- 1982-1986 Michel Hug

- 1982 Jean-Pierre Hugon

- 1980-1982 Jacques Petitmengin

- 1968-1980 Paul Gardent

- 1963-1968 Jean-Claude Achille

- 1952-1963 Paul Baseilhac

- 1949-1952 Roger Cadel

- 1948-1949 Michel Duhamaux

- 1946-1948 Marin Guillaume

Fonds d'archives

- Les archives de Charbonnages de France qui ont une valeur manifeste pour l'histoire industrielle et sociale du charbon et de la France sont consultables par le grand public aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix (plus de 2 km linéaires de documents au total[15]), à l'exception des archives du personnel (conservées par l'ANGDM[16]) et des archives dites techniques confiées (à la suite d'une convention) au BRGM[17].

- Fonds : Charbonnages de France - Houillères des bassins du Centre et du Midi (1832-2001). Cote : 36 ETP. Montpellier : Archives départementales de l'Hérault (présentation en ligne).

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Philippe de Ladoucette (2004). Charbonnages de France et la société française. Histoire d’une grande mutation industrielle. Eds. ESKA/Annales des Mines, 7-17 (PDF, 13 pages). Rem : L'auteur est le dernier PDG de CDF.

- Les Houillères entre l’État, le marché et la société : Actes du premier colloque international « Mineurs du Monde », organisé les 11 et 12 avril 2013 au Louvre-Lens en partenariat avec l’Université Lille 3 et son Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHiS) ; sur le sujet de la résilience des territoires d’extraction de la houille depuis le XVIIIe siècle.

Liens externes

Notes et références

- « CDF: Renseignements juridiques ».

- de Ladoucette, P. (2004) Charbonnages de France et la société française. Histoire d’une grande mutation industrielle. éd. ESKA/Annales des Mines, 7-17 (PDF, 13 pages).

- Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir. Le Renouveau (1958 – 1962) ; éd. Plon.

- Décret du 30 juillet 1960

- Alain Peyrefitte C’était de Gaulle, éd. Fayard.

- DIREM : Direction des ressources énergétiques et minérales, du Ministère de l'écologie, du Développement et de l'Aménagement du territoire.

- Le Pacte Charbonnier « Copie archivée » (version du 6 août 2018 sur Internet Archive) d'après les archives de CdF, gérées par le BRGM, consulté 2014-01-05.

- décret no 46-1563 du 28 juin 1946, en application de la loi no 46-1072 du 17 mai 1946 relative à la nationalisation des combustibles minéraux.

- Décret no 68-369 du 9 avril 1968.

- Loi no 2004–05 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines (JO du 4 février 2004.

- Cour des comptes (française) La fin des activités minières, décembre 2000.

- Jean-Michel Bezat, « Charbonnages de France disparaît après plus de soixante ans d'existence », Le Monde, .

- « Charbonnages de France laissera à l'État une dette de 2,4 milliards d'euros », sur Romandie News, .

- « Liste des dirigeants », sur Charbonnages de France.

- « Archives nationales du monde du travail », sur archives-nationales-travail.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Les archives de l'ANGDM à Noyelles : une vraie mine d'or pour la mémoire », sur lens.maville.com (consulté le )

- Pascal Even, « La sauvegarde de la mémoire de Charbonnages de France. Une priorité de la Direction des archives de France », Documents pour l’histoire des techniques. Nouvelle série, no 16, , p. 30–39 (ISSN 0417-8726, DOI 10.4000/dht.808, lire en ligne, consulté le )