Bassin houiller de Faymoreau

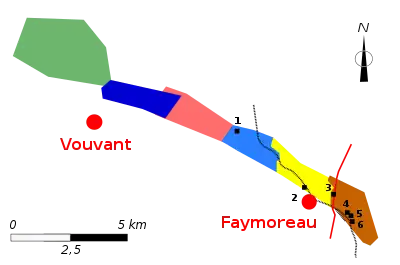

Le bassin houiller de Faymoreau (ou bassin houiller de Vouvant) est le principal lambeau du bassin houiller de Vendée situé entre commune de Vouvant, Faymoreau et les communes voisines en Vendée jusqu'à Saint-Laurs en Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France.

Le charbon est connu depuis le milieu du XVIIIe siècle et exploité de façon industrielle entre 1830 et 1958. De nombreuses concession sont accordées tout au long du XIXe siècle mais seront regroupés avant la fin du siècle par les houillères de Faymoreau. L'activité, décline au XXe siècle et connait un regain lors des pénuries sous l'Occupation. La production totale du gisement s'élève à 1 million de tonnes.

Son territoire est marqué économiquement, socialement, paysagèrement, écologiquement et culturellement par l'exploitation intensive de la houille entre la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Le centre minier de Faymoreau ouvre en 2000 pour préserver la mémoire de ce passé minier dont plusieurs vestiges comme des corons et un chevalement.

Géologie

- Bassin houiller du Carbonifère

- Limites départementales

Le gisement appartient au bassin houiller de Vendée qui s'est principalement formé au Stéphanien (daté entre -307 et -299 millions d'années[1].

La puissance des couches est très variable de 0,40 m à plus de 2 m. Les couches ont une allure « en chapelet » présentant de nombreux passages stériles ou « crains ». De fréquents rejets augmentent l’irrégularité du gisement.

Le bassin est divisé en plusieurs compartiments paraissant contenir chacun des systèmes de couches différents. Il est impossible d’établir une continuité des couches dans toute la longueur du bassin.

Histoire

Une madame Delavau, veuve Defontaine, prétendait que son père avait découvert et exploité la houille dès 1775 à Puyrinsens (commune d’Antigny). Mais c’est officiellement dans les années 1820 que la houille aurait été découverte par Ignace Dobrée, conseiller général et maire de Chassenon. On assista à cette époque à une ruée vers le charbon. Ignace Moller et Thomas Dobrée (armateur à Nantes) projettent même l'installation de trois hauts fourneaux par pétition du 15 décembre 1827. Par ailleurs Eutrope Barthélémy de Cressac, ancien ingénieur en chef et ancien député, et Arnaud Désiré de La Fontenelle de Vaudoré, conseiller général des Deux-Sèvres, déposent en novembre 1826 une demande de concession. Une autre demande est faite par M. de la Termeilière au nom de la Sté des Mines et des Houillères. cette demande portait également sur les gisements de fer de La Termelière en Vendée.

Trois concessions sont accordées : LA BOUFFERIE (ou Bouffrie) par ordonnance royale du 1er février 1831 à MM de Fontanelle de Cressac, FAYMOREAU le même jour à MM Molier et Dobrée (puis Moller et Cie après la mort de T. Dobrée) et la concession de PUYRINSINS, instituée par ordonnance royale du 1er octobre 1833 sur 299 ha. Après plusieurs propriétaires successifs, cette dernière est acquise en 1910 par la société des mines de Faymoreau. Le décret de mutation ne sera publié que le 12 juin 1916. Elle est renoncée le 4 février 1935.

Enfin, la concession de CEZAIS, est créée le 6 juillet 1876 sur 1423 ha. Elle passe entre différentes mains avant de venir propriété de la société des mines de Faymoreau le 12 juin 1916. Elle est renoncée le 4 février 1935.

Dans le bassin de Chantonnay, est accordée en 1840 la concession de La Tabarière attribuée à MM. Mailhos et Cousin puis une autre concession, à Épagne, en 1847 cédée par son propriétaire Léon Devillaine à la Sté Bally et Cie.

Concessions

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Puits du Centre ;

3. Puits Bernard ;

4, 5 et 6. Puits de Saint-Laurs.

De nombreuses concession sont accordées tout au long du XIXe siècle sous l'euphorie de la découverte, sans véritable compagne d'indentification. La plupart connaissent des mutations, cessions et regroupement, les houillères de Faymoreau récupère ainsi l'ensemble des concessions avant 1900[2].

Cezais

La concession de Cezais est instaurée en 1876 avec une superficie de 14,23 km2, elle est renoncée en 1935. Six puits y sont creusés, mais la production est très faible, le charbon étant de médiocre qualité[3]. Elle est considérée comme le pire échec du bassin[2].

Puyrinsant

La concession de Puyrinsant (Saint-Maurice-des-Noues) est instituée en 1833 avec une superficie de 2,99 km2. La qualité du charbon est médiocre, seuls quelques tranchées et puits modestes sont creusées. Les travaux sont abandonnées une première fois en 1848 avant de reprendre entre 1855 et 1866. La production est dérisoire et la concession renoncée en 1935[3]. Cette concession a toujours été déficitaire[2].

Epagne

La concession d'Epagne (hameau de Saint-Maurice-des-Noues) est accordée en 1847 avec une superficie de 4,33 km2. La qualité du charbon est légèrement meilleure que dans les deux concessions précédentes mais reste mauvaise. Les travaux réalisés dans cette concession sont d'importance moyenne, la production est peu importante. Les travaux sont abandonnés une première fois en 1875 avant de reprendre entre 1917 et 1923 pour finalement connaitre une dernière relance en 1935. La concession renoncée en 1961[3]. Elle est considérée comme une concession de second plan, derrière Faymoreau et Saint-Laurs, mais plus intéressante que les quatre autres. Le charbonnage le plus notable est le puits Saint-Michel qui a atteint une profondeur d'au moins 200 mètres[2].

- Vestiges de la concession d'Epagne.

_-_08.jpg.webp) Le chevalement du puits Saint-Michel.

Le chevalement du puits Saint-Michel._-_07.jpg.webp) Ruines d'anciens bâtiments du puits Saint-Michel.

Ruines d'anciens bâtiments du puits Saint-Michel._-_13.jpg.webp) Les corons d'Epagne.

Les corons d'Epagne.

La Boufferie

La concession de La Boufferie (hameau de Faymoreau) voie le jour en 1853 avec une superficie de 3,61 km2. La qualité du charbon est assez bonne, plusieurs puits sont creusées. Les travaux sont abandonnées une première fois en 1857 avant de reprendre entre 1897 et 1905. La production reste faible et la concession renoncée en 1961[3]. Elle est considérée comme l'une des deux concessions les plus riches et intéressantes[2]. Cette concession a toujours été déficitaire[2].

Faymoreau

La concession de Faymoreau instaurée en 1831 avec une superficie de 4,62 km2. La qualité du charbon est assez bonne et la production est importante. Cette concession compte plusieurs puits importante tel que le puits du Centre, puits Saint-Joseph, puits du Couteau ou puits Bernard (325 mètres de profondeur). Les mines ferment en 1959 et la concession renoncée en 1961[3]. Elle est considérée comme l'une des deux concessions les plus riches et intéressantes[2].

- Les puits de la concession de Faymoreau.

Le puits du Centre en 1906.

Le puits du Centre en 1906. Le puits du Centre entre les deux guerres mondiales.

Le puits du Centre entre les deux guerres mondiales. Le puits Bernard.

Le puits Bernard.

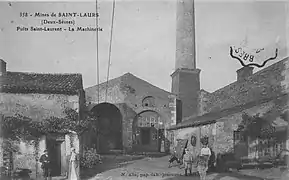

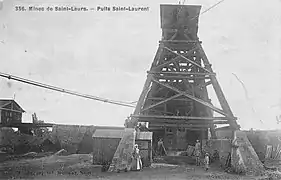

Saint-Laurs

La concession de Saint-Laurs est accordée en 1840 avec une superficie de 4,90 km2 La qualité du charbon est moyenne et la production est importante. Cette concession compte plusieurs puits importante tel que le puits Saint-Laurent (455 mètres de profondeur), puits Sainte-Marie, puits Sainte-Claire, puits Sainte-Clotilde. Les mines ferment en 1916 et la concession, reprise par les houillères de Faymoreau est renoncée en 1961[3].

- Les puits de la concession de Saint-Laurs.

Le puits Saint-Laurent.

Le puits Saint-Laurent. Le puits Sainte-Claire.

Le puits Sainte-Claire. Le puits Sainte-Clotilde.

Le puits Sainte-Clotilde.

Exploitation

Dans les années 1835 le charbon extrait dans la région de Chantonnay est vendu essentiellement aux fours à chaux de la région. Une première société des mines est créée en 1838 et dissoute dès 1842. le fonds social est acquis par un ancien capitaine, Bodet de La Fenestre. La société est transformée en société anonyme des Houillères de Vendée au capital de 600 000 francs. Elle possède les concessions de Faymoreau, de la Boufferie et celle de Puyrinsens. Elle sera ensuite transformée en société à commandite par actions avec pour gérant Joseph Hilper puis, à partir de 1847, Pierre Bally.

L'exploitation dans les années 1867 est toujours assurée par la société des houillères de Vendée qui créé des fours à chaux à Payré ; la société devint par la suite (1843) "Société civile particulière des houillères et verrerie de la Vendée". La concession de Faymoreau était exploitée par les puits des Dorderies, le Bois Menias et à l'Agdesière. En 1851, la société devint Sté Bally et cie. En 1858, Léon Devillaine, propriétaire de la concession d'Épagne, la cède à Bally, les concessions sont dès lors, réunies, Bally devenant seul propriétaire. En 1874, la société passe aux mains de la veuve de Bally.

Les travaux de La Boufferie s’arrêtent dès 1830 et sont intermittents sur celle de Puyrinsens. La concession de Puyrinsens a été exploitée de 1834 à 1848 (678 tonnes extraites). Une tentative de reprise a lieu en 1856 puis de 1861 à 1863 où 2 446 tonnes sont extraites. Le gisement est très irrégulier et la qualité du charbon médiocre. En 1887, la production est de 27 427 tonnes, en 1888 : 30 625 tonnes, en 1912, 24 807 tonnes et en 1913 : 25 412 tonnes.

- Détail des installations du puits Saint-Laurent.

Bâtiment de la machine d'extraction.

Bâtiment de la machine d'extraction.

Tonne à eau.

Tonne à eau.

Mais c'est la concession de Faymoreau qui s’avérera la plus intéressante. Les puits les plus récents ont été le puits Saint-Laurent (exploitation terminée en 1916), le puits du Couteau (arrêté en 1918 et dont le gisement a été repris par le puits Bernard), le puits du Centre (arrêté en 1926 à la suite d'un accident), le puits d’Epagne et enfin, le puits Bernard, le dernier en activité. La production a oscillé entre 23 000 tonnes en 1920 et 62 000 tonnes en 1936.

Le puits d’Épagne foncé en 1847 à 200 m a été arrêté en 1869. L'exploitation se faisait par un puits rectangulaire boisé et une cheminée d'aérage dans la veine Nord. Par suite de la mauvaise qualité du charbon, du manque de communication, la mine a été fermée lors de la découverte du gisement plus riche du houiller inférieur du puits du Centre située sur la voie ferrée Niort-Bressuire (à l'emplacement sur lequel sera ensuite construite la Centrale électrique).

En 1917, le siège d'Épagne est repris et des travaux importants sont entrepris. Le puits est approfondi à 200 m en vue de l'exploitation des 4 couches connues du houiller supérieur déjà déhouillées jusqu'au niveau 100. Mais ces travaux sont à nouveau arrêtés en 1921, pour être une nouvelle fois repris en 1923 avant d'être abandonnés en 1925 après avoir reconnu à cette profondeur et à 125 m, deux faisceaux de couches.

Pendant la période 1923-1925 les travaux suivants avaient été exécutés :

- Achèvement équipement d’un puits circulaire de 4,40 m de diamètre jusqu’à l’étage 200 m ;

- Reconnaissances poussées au Nord et au Sud du puits ;

- Traçages dans un ensemble de couches.

Le faisceau Nord comporte 3 veines (no 1, 2 et 3) de très faible puissance (0,5 à 0,7 m) et le faisceau Sud comportant une seule veine exploitable, la veine Bonneraye

Dans le faisceau Nord, la veine 1 a été reconnue sur 160 m à l'étage 125 et 260 m à l'étage 200 ; elle a une épaisseur moyenne de 0,50 m ; elle est considérée comme non exploitable. La veine 2 distante de la 1 de 30 m environ, a été reconnue sur 180 m à l'étage 125 et 220 m à l'étage 200 ; son épaisseur moyenne de 1,30 m. Enfin, une 3e veine a été identifiée à 20 m de la couche 2.

Dans le faisceau Sud, la veine Bonneraye, au sud du puits à 185 m au Sud de la veine 1 du groupe Nord a été recoupée à l'étage 125 et à l'étage 200. D’une puissance de 0,80 à 4 m et donnant un charbon ½ gras tenant de 15 à 20 % de cendres, cette veine a été suivie à 200 m sur 550 m environ par un traçage qui a permis de reconnaître l'exploitabilité de cette couche sur environ 50 %. Le siège a été déséquipé en 1925. La mine fut ensuite ennoyée puis, à la fin des années 1940, dénoyée pour exploiter la veine Bonneraye.

En 1929, la profondeur moyenne des travaux est de 68 m, les veines ont une épaisseur moyenne de 2,25 m. Le dépilage qui concerne la veine Bernard uniquement, de l’étage compris entre les niveaux 28 et 68 a été achevé et le dépilage de l’étage suivant 68-108 a été amorcé. La longueur totale des traçages a été porté au niveau 28 de 958 à 1 151 m et au niveau 68, de 1051 à 1 212 m, dans des parties de veines très irrégulières.

On a, en outre, atteint le niveau 108 par 2 descenderies situées l’une à 110 m à l’Ouest et l’autre à 340 m à l’Est du plan incliné d’extraction. On a tracé ce niveau à l’Est sur 284 m dont la plus grande partie en veine de 2,5 m et à l’ouest sur 47 m dans une veine de 2 à 2,6 m.

Enfin, on a repris au niveau 28 une bowette qui avait été arrêtée en 1927 à 145 m de la couche, dans le but de recouper un faisceau de filons charbonneux découvert par des travaux de surface dans une carrière à remblais située à 285 m de la veine Bernard.

Le montage du chevalement du nouveau puits Bernard a été achevé en juin 1929 et mis en service en 1932. Le fonçage de ce nouveau puits de 5,5 m a débuté en 1928 et a été arrêté à 334 m. Le puits Bernard est équipé d’un treuil de 450 ch. La cage est à deux étages de deux berlines chacune. La capacité maximum est de 500 t en deux postes ;

En surface, on a terminé un raccordement de la mine Bernard à la gare de Saint-Laurs et il a été mis en exploitation en mai 1929.

En 1931, les dépilages ont porté sur les niveaux 68/-100 en veine Bernard, et des traçages ont lieu en veine Henriette à 68, 100 et 145 et en veine X à 28 et 100. En 1932, on exploite par le siège Bernard entre 100 (niveau d’extraction) et 145 (nouvel étage). En 1933-35, la production a lieu entre les mêmes étages (145/190), toujours en veine Bernard.

Au 31 décembre 1934 les effectifs étaient les suivants : Direction, ingénieurs : 3, Maîtrise, surveillants : 9, Employés : 4, Ouvriers fond : 146 (dont 2 garçons de 13 à 16 ans et 2 de 16 à 18 ans), Ouvriers jour : 69 (dont 2 femmes et 6 garçons de moins de 16 ans).

Le carreau comprend un compresseur Ingersoll de 150 ch et deux de réserve (1 de 150 et 1 de 47 ch). Les bénéfices de la société pour 1935 sont de 1 293 000 francs.

On a terminé en 1936 l’exploitation par le siège Bernard entre les étages 145 et 190, les dépilages se poursuivent entre 190 et 235. Le traçage s’est poursuivi à l’étage 280 au nord-ouest la veine Bernard qui a un pendage de 60° et au sud qui est en plateure. En 1931, la mine emploie 268 personnes en moyenne.

En 1937, la production est de 55 470 tonnes et utilise 155 personnes au fond et 77 au jour.

En 1937, l’exploitation fond se reporte de plus en plus vers l’Ouest. Il a été décidé de creuser un puits intérieur à une distance d’environ 200 m du puits actuel. Ce puits intérieur est limité à 200 t, il est équipé d’une machine de 130 ch avec cage à un étage de deux berlines.

On exploite par dépilages entre les étages 235 et 280 en veine Bernard et Henriette. On utilise 9 marteaux perforateurs Meudon pour le creusement des galeries, 22 marteaux piqueurs Meudon et 10 marteaux piqueurs Lacroix au charbon.

En 1938 les dépilages ont porté sur les niveaux 235, 280 et 325. L'épaisseur moyenne de la couche est de 2 m.

Une convention est passée avec l'État le 11 octobre 1940 pour le développement des travaux. À cette fin, le puits d'Epagnes a été repris lors de la Seconde Guerre mondiale et tout le matériel nécessaire pour son rééquipement a été commandé en 1942.

Le 12 juillet 1945, un coup de grisou provoque la mort de 9 personnes dont 4 prisonniers de guerre allemands, 4 ouvriers polonais et un français.

En 1946, les travaux d'exploitation se font en veine Bernard à l'étage 25, où l'ancien traçage a été dépilé. En profondeur, les étages suivants sont actifs : 375 (veine Sud et quelques travaux en veine Nord), 425 (veine Sud), 475 (veine Sud) et 525 en veine Henriette. La production de 1946 est de 51 770 tonnes.

En 1948, les dépilages entre 475 et 525 et les traçages entre 525 et 575 sont en cours. Le déhouillage entre 475 et le jour est terminé.

En 1948, le puits Bernard est à nouveau seul actif ; il a 325 m de profondeur au diamètre de 4 m et est prolongé par un bure (diamètre 4,20 m) jusqu’à 525 m afin d’exploiter à cette profondeur la veine Bernard et les veines 6 et sud du Couteau. Les travaux ont également reconnu au mur de la veine Bernard, la veine Henriette.

La veine Bernard a une puissance de 0,50 m à 3 m avec un pendage de 60 à 90°. Elle produit un charbon demi-gras friable contenant 13 à 15 % de cendres et environ 15 à 20 % de MV. De nombreux crans sillonnent le gisement et donnent à la couche une forme de chapelet. La veine Henriette a une puissance de 0,10 à 1,50 m. L’aérage est assuré par un ventilateur aspirant installé à la surface sur le puits incliné laissé dans les travaux d’affleurements. Le circuit d’air qui suit les différents sous-étages de l’exploitation est d’un entretien très coûteux.

La veine Bernard, principalement exploitée, avait été suivie en surface sur près de 1 km. À l’étage 525, elle ne représente plus qu’un développement de 250 m environ. En aval pendage ce développement diminue encore. En outre, la puissance se révèle de plus en plus capricieuse et réduite au fur et à mesure de l’approfondissement. À 525, les 250 m de développement présentent 60 m de stériles. La puissance moyenne ne dépasse pas 1 m contre 1,50 m aux étages supérieurs.

Le puits du Couteau sert de retour d’air et d’issue de secours. Ce puits avait été abandonné en 1921 parce que foncé à petite section rectangulaire de 1 sur 2 m ; sa profondeur est de 315 m. Il est équipé d’une cage à un seul étage et une berline et actionné par un treuil de 30 ch. Un bure intérieur circulaire a permis d’exploiter jusqu’à l’étage 355 m. Les câbles employés au puits intérieur et au puits Bernard sont des câbles plats métalliques.

Le système du Couteau, comportant 3 veines principales avait été exploité autrefois à l’aide du puits du Couteau. La veine Nord tracée au niveau de 375 sur 60 m n’a rien donné, elle a été abandonnée. La veine sud est en cours de dépilage au niveau 475 et en cours de traçage au niveau 525. Au niveau 475 elle présentait encore un développement de 600 m dont 150 m de stériles. La diminution de développement et la réduction de puissance en profondeur sont moins sensibles qu’en veine Bernard. Enfin, l’exploitation de la veine 6 est terminée. À 475 m elle n’a été suivie que 60 m et à 475 sur 30 m.

Les réserves estimées à cette époque sont faibles : 77 000 tonnes (24 000 en veine Bernard, 30 000 en veine du Couteau, 13 000 en veine Bonneraye auxquels on ajoute 10 000 sous les stots de surface.).

En 1950, la décision d’abandonner l’exploitation profonde du siège Bernard est prise. L’étage 525, auquel on accédait par un bure de 200 m à partir de l’étage 325, est démantelé. Les travaux sont désormais limités aux stots de surface entre 20 et 50 m abandonnés par les anciens.

La mine de Faymoreau vend essentiellement son charbon dans la région, la centrale électrique en absorbant le quart, le reste, essentiellement en cimenterie et fours à chaux, la SNCF n’achète plus depuis l’arrêt de la laverie.

Au 31 décembre 1952 la mine employait 74 ouvriers fond, 48 ouvriers jour, 7 employés, 11 agents de maîtrise et 2 ingénieurs. En décembre 1954, 20 ouvriers sont licenciés par suite de la fermeture de la centrale électrique de Faymoreau. La production en 1954 est de 17 000 tonnes. Au 31 décembre 1957, subsistaient 47 personnes. En 1952, la société des mines de Faymoreau est une SA dont le capital est passé de 2 à 6 millions de francs par prélèvement sur les réserves et dont le président est M. Marcel Demonque. Elle est devenue, en fait, une filiale de la SA des Fours à Chaux de l'Ouest à la suite de la liquidation de la société Énergie Electrique de l'Ouest de la France qui a été nationalisée. Elle possède une filiale à 98 %, la société d'exploitation des Fours à Chaux de St Vincent Sterlange (Vendée) et a acquis la concession de plomb argentifère de Huelgoat. La production a été arrêtée le 2 février 1958. La centrale thermique, nationalisée en 1946, a été démantelée dès 1956.

Méthodes d'exploitation

En 1929, La veine Bernard qui a un pendage de 60 % est travaillée en tailles chassantes en gradins renversés par étages de 40 m dans les dressants ; on établit deux cheminées distantes de 50 m entre les 2 niveaux ; cette cheminée étant divisée en deux compartiments dont l’un sert de remblai et l’autre au personnel et à l’aérage. Les tailles, d’une hauteur de 3 m, sont situées de part et d’autre de ces cheminées. et par tailles chassantes en plateure. Le roulage est réalisé à l'aide de chevaux.

En 1938, L'exploitation est faite par étage de 45 m de hauteur toujours selon les mêmes méthodes, l'étage est partagé par un intermédiaire à mi hauteur entre la voie de roulage et la galerie de base.

En 1948, la couche, presque verticale, est exploitée par tailles chassantes prises par gradins montants. La relevée des sous étages est de 25 à 40 m. les tailles sont complètement remblayées à l’aide de stérile provenant de la surface. La largeur de la taille est de 10 m environ. Chaque gradin a 2,50 m de large et 3 m de haut. Par suite de la grande friabilité du charbon, chaque gradin est pris en descendant après boisage de sa «coupure» supérieure.

L’ouverture d’un dépilage est précédée du traçage dans la couche même d’un cheminée reliant les voies se 2 sous étages voisins. La longueur de la taille est donc la hauteur d’un sous étage. Deux compartiments sont aménagés dans la cheminée, l’un pour l’aérage et la circulation du personnel, l’autre, pour le culbutage des berlines et du remblai. Grâce à l’inclinaison de la couche, le remblai se met en place sans intervention de main-d’œuvre autre que celle nécessaire au roulage en voie supérieure de la taille.

Le boisage de la taille est fait par les piqueur. L’abattage du charbon se fait au poste du matin et au poste de l’après-midi. Le chargement et le roulage se font au poste du matin sauf dans le cas de la reprise d’une nouvelle choque où le déblocage se fait à tous les postes d’abattage jusqu’à ce que la capacité de la cheminée au charbon soit au moins égale à la production d’un jour.

L’exploitation (1948) se fait par étages de 50 m en remontant. La méthode utilisée est celle des gradins renversés avec remblayage par gravité. Dans chaque étage sont délimités des panneaux dont le développement n’excède pas 50 m et est d’ailleurs presque toujours arrêté par des crains. Sensiblement au milieu de chaque panneau, et partant de la voie inférieure, un montage à deux compartiments de 1,50 à 2 m (puissance de la veine) sur 1,30 m est poussé jusqu’à la voie du niveau supérieur. L’un des compartiments est destiné à la circulation du personnel, l’autre à la descente des remblais.

À partir du montage une première taille montante est poussée sur 10 m de front, initialement rectiligne et aussitôt que possible découpée en gradins de 3 m. Le charbon tombe sur les remblais pour se déverser dans la voie de fond par une cheminée qui aura sa position définitive à l’extrémité de la première taille et qui servira ultérieurement à attaquer un deuxième ensemble de 10 m. l’unité de 10 m est dépilée sur toute la relevée (50 m) de l’étage avant l’attaque de l’unité suivante. Lorsque la puissance de la veine dépasse 2 m, elle est enlevée en deux tranches.

Le cycle correspond à deux postes. Le premier poste, seulement d’abattage, occupe 4 hommes (un par gradin et un aide pour les 3 gradins) ; le deuxième poste comporte seulement 2 hommes à l’abattage dans les gradins inférieurs, le remblayage ayant également lieu, le cas échéant pendant ce poste. En veine normale. En veine normale de 1,50 m, l’avancement est de 2 m par poste.

L’abattage en taille se fait uniquement au marteau piqueur ordinaire (La Croix-type BAM) ; pour les travaux au rocher (galeries, TB) la mine dispose de 11 marteaux perforateurs. Il n’y a pas de tir au charbon. En travers bancs l’explosif employé est l’explosif BAM à 60 % de nitroglycérine. En galerie, on utilise le grisou-dynamite.

Le remblayage se fait par culbutage en utilisant la pente naturelle. Il a lieu lorsque les vides créés permettent le culbutage de 60 berlines, c’est-à-dire, en veine normale, tous les deux jours au plus. Il occupe 4 hommes dans la voie de tête. Les remblais proviennent des travaux de traçage en stériles au fond et de carrières à remblais au jour (anciens terrils).

En matière de soutènement en galerie et en TB, on utilise le boisage métallique (cadres Toussaint et Meintzmann) dans la galerie qui relie le puits Bernard et le puits intérieur, ailleurs le soutènement se fait par cadres ordinaires en bois. En taille, la chandelle n’est posée qu’en cas de besoin. Les éléments du boisage sont poussardés et distants d’un mètre.

En ce qui concerne le déblocage, aucune taille n’est équipée de couloirs. Le charbon glisse sur les remblais jusqu’à la cheminée qui aboutit à la voie de fond. En galerie le roulage se fait dans des berlines ordinaires de 700 l et la traction par chevaux (12 chevaux sont en service au fond, le parcours de roulage peut atteindre 1,500 m). Il n’y a pas de transport horizontaux du personnel au fond.

La venue d’eau varie de 400 m3 par jour en octobre novembre à 1 300 m3 en mars avril. Elle est liée directement aux précipitations. La mine dispose de 4 pompes de 60 m3/h chacune.

Installations de traitement et installations jour

Criblage, lavoir et agglomération

L’installation lavoir rhéolaveur Clouwez de 40 t/h a été commencée en 1929, il sera terminé en 1930. Il remplacera l’ancien lavoir du puits du Centre. L’usine d’agglomération n’est plus exploitée en 1929.

Le criblage lavoir est amélioré en 1938 pour pouvoir extraire tous les grains du tout venant. Il a été installé un cribleur laveur équipé à volonté d'une toile de 13 mm, 20 mm ou 30 mm. Il produit des fines brutes 0/13 ou 0/20 au lieu du tout venant 0/60.

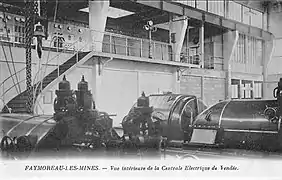

Énergie électrique

Le courant est fourni par la centrale de la Société Énergie Electrique de l’Ouest : 3000 V pour l’extraction, 3000/400 V pour les compresseurs et les pompes et 3000/220 ou 110-125 V pour les autres utilisations. Il n’est utilisé au fond que pour l’alimentation des treuils et l’éclairage fixe des puits Bernard et intérieur.

La centrale thermique.

La centrale thermique. L'intérieur.

L'intérieur. Poste électrique.

Poste électrique.

Air comprimé

En 1938, deux compresseurs Ingersoll de 150 ch et un Rateau de 50 ch fournissent l’air comprimé. En 1948, le puits Bernard dispose au jour de 4 compresseurs : 1 Worthington de 250 ch, 1 Ingersoll de 150 ch (en réserve), 1 Rateau de 100 ch (en réserve) et 1 Rateau de 50 ch mis en service, si besoin est, pendant le poste de nuit. Au puits d’Epagne, un compresseur de 250 h a été installé au jour en 1948. Il n’existe pas de compresseur au fond.

Production

La production du bassin de Famoreau s'élève à 1 million de tonnes[4]. En comparaison, le bassin de Chantonnay, qui n'a connu que de brèves tentatives artisanales, a produit guère plus de 110 tonnes[3].

Entre 1930 et 1943, la compagnie de Faymoreau extrait en moyenne 55 000 tonnes par an, tandis que la concession de Saint-Laurs fournie entre 10 000 et 20 000 tonnes annuelles[2].

Production :

- 1931 : 49 907

- 1932 : 47 915

- 1933 : 49 128

- 1935 : 53 850

- 1936 : 60 320

Patrimoine

Le centre minier de Faymoreau retrace l'histoire du bassin minier. le chevalement en béton du puits Saint-Michel d'Epagne est conservé dans un parc[i 1]. Les friches industrielles du puits Bernard[i 2] et de la centrale thermique subsistent, tout comme le bâtiment d'extraction du puits Sainte-Claire, l’hôtel des mines[i 3]. Il existe également des maquettes de chevalements[i 4], les corons et une chapelle des mineurs[i 5].

.JPG.webp) L'hôtel des Mines.

L'hôtel des Mines. La chapelle des mineurs.

La chapelle des mineurs. Le centre minier.

Le centre minier._-_11.jpg.webp) Chevalement d'Epagne.

Chevalement d'Epagne. Puits Sainte-Claire.

Puits Sainte-Claire. Les ruines de la centrale.

Les ruines de la centrale.

Le carreau du puits Bernard.

Le carreau du puits Bernard.

Notes et références

Références aux ouvrages

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 28.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 31.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 29.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 0, Résumé.

Références à internet

- « Le chevalement d'Epagne - Saint Maurice des Noues », sur vendee.com.

- « Vestiges du puits Bernard », sur Le blog du Domaine de Villefort.

- « Les Houillères de Vendée », sur exxplore.fr.

- Exemples : « Copie archivée » (version du 6 août 2018 sur Internet Archive).

- « Chapelle des Mineurs ».

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- « Le circuit et le centre minier » [archive du ], sur http://www.vendee-touristique.com/ (consulté le )

Bibliographie

- H. Etienne et J.-C. Limasset, Ressources en charbon de la région Pays-de-la-Loire : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, Nantes, BRGM, (lire en ligne [PDF]).