Bassins houillers des Vosges et du Jura

Les bassins houillers des Vosges et du Jura sont un ensemble de gisements de houille géologiquement différents, identifiés et répartis sur trois zones distinctes alignées le long du massif des Vosges et du massif du Jura, situés dans les régions historiques de Franche-Comté et d'Alsace. Ils sont liés par des aspects géographiques, géologiques, économiques et historiques. Parmi ces gisements, seulement quelques-uns sont réellement exploités entre le XVIe siècle et le XXe siècle, principalement dans la Haute-Saône, le plus important et le plus récent étant le bassin minier de Ronchamp et Champagney.

Géographie

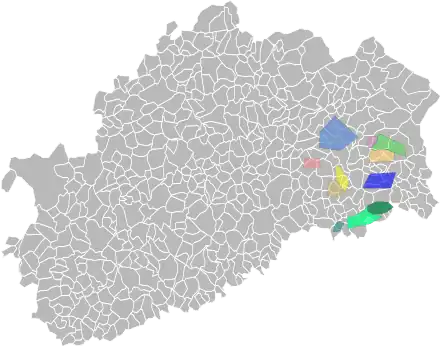

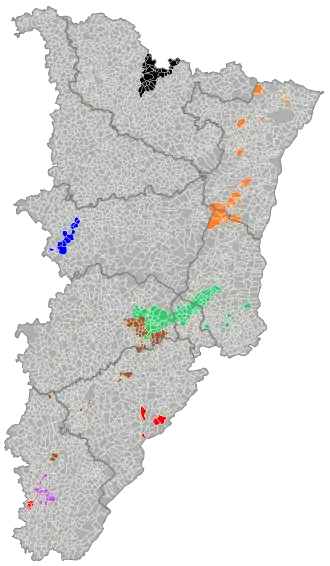

Les différents gisements sont répartis sur trois zones distinctes, la plus importante se trouve au sud du massif des Vosges, elle englobe l'est de la Haute-Saône, le Territoire de Belfort et le sud du Haut-Rhin ; la seconde est située autour de la vallée de Villé, à l'est des Vosges entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin ; la dernière, qui est restée inexploitée, se trouve dans la région de Lons-le-Saunier dans le massif du Jura. Les gisements sont disséminés sur une longueur nord-sud d'environ 300 kilomètres, situés entre deux grands bassins miniers français, celui du bassin houiller lorrain au nord-ouest et celui des houillères de Blanzy au sud-ouest.

Géologie

Dans ces gisements, la houille côtoie l'argile, le grès et des roches volcaniques situées en grande profondeur.

Le bassin houiller stéphanien sous-vosgien situé entre Saint-Germain, Ronchamp et Lomont, qui se prolonge jusqu'à Rougemont et Romagny forme une unité géologique qui appartient au même bassin[1] et trouve sa continuité dans la vallée de Villé. En revanche le gisements de Lons-le-Saunier, est indépendant, bien qu'il montre plus ou moins de similitudes avec le bassin de Ronchamp et avec celui exploité par les houillères de Blanzy dont il serait une continuité[2].

En Haute-Saône, deux gisements différents localisés à deux étages géologiques différents coexistent, celui de Saint-Germain, Ronchamp et Lomont est à l'étage Stéphanien, il est plus ancien que celui des environs de Vy-lès-Lure, Gouhenans et Saulnot qui repose sur de la marne irisée au-dessus du terrain houiller de Ronchamp[3] et qui appartient au Keupérien[4] - [5]. Ce gisement du Keuper est composé de houille tendre (humide) et de houille gypseuse, dure (sèche) dont l'épaisseur dépasse rarement un mètre[6].

Liens

Ces différents gisements sont liés par plusieurs aspects. Géographiquement, ils sont tous voisins, parfois de seulement quelques kilomètres (notamment en Haute-Saône et dans les Vosges). Certains partagent des points communs géologiques : le bassin stéphanien sous-vosgien ainsi que le bassin de la Vallée de Villé appartiennent à un grand ensemble de bassins sédimentaires qui se sont formés à une même période et dans le même massif, les Vosges[7] - [8]. De plus un autre bassin stéphanien existe dans le massif du Jura. D'un point de vue économique et historique, ces différents bassins sont prospectés par les mêmes sociétés, notamment les houillères de Ronchamp et la compagnie départementale du Haut-Rhin pour la recherche de nouvelles mines de houille. Ainsi en mai 1954, le « comité de défense de la mine et de la centrale thermique de Ronchamp », faisant face à la fermeture imminente des houillères locales propose de lancer l'exploitation du bassin jurassien ainsi que des concessions saônoises de Lomont et Saint-Germain pour créer les « charbonnages de Franche-Comté », bien que cette initiative reste sans succès, elle démontre l'étendue et le potentiel industriel que représentent ces gisements qui auraient pu former, à la nationalisation, un charbonnage régional similaire à ceux du Nord-Pas-de-Calais, de Lorraine ou encore de la Loire[2].

Exploitations en Haute-Saône

La Haute-Saône est le département le plus exploité et le plus prospecté de tout le bassin houiller avec le plus grand nombre de concessions et de sociétés. C'est aussi celui exploité le plus longtemps, du XVIe siècle au milieu du XXe siècle et le seul (avec le Jura) où se côtoient deux gisements différents (stéphanien et keupérien). En 1832, la production du département s'élève à 20 658 tonnes grâce aux mines de Ronchamp, de Gouhenans et de Saulnot. En 1864, ces mêmes mines auxquelles s'ajoutent celles d'Éboulet, de Mourière et de Mélecey produisent 216 031 tonnes[3].

Au total, c'est entre 16 et 17 millions de tonnes qui sont extraites dans le bassin minier de Ronchamp et Champagney[9] et plus d'un million dans le bassin minier keupérien[10]. Le département a donc produit une quantité de charbon du même ordre de grandeur que la fosse no 9 de la Compagnie des mines de l'Escarpelle exploité pendant 80 ans dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais[11].

.gif)

Les gisements

Bassin keupérien de Haute-Saône

C'est le plus récent des deux gisements de Haute-Saône d'un point de vue géologique. Il est exploité par des mines de houille entre la fin du XVIe siècle et le milieu du XXe siècle dans le sud-est de la Haute-Saône ainsi que dans le nord du Doubs et du Jura, dans l'est de la France. Bien qu'il soit exploité plus longtemps et sur un plus grand territoire que le bassin minier de Ronchamp et Champagney, son influence économique et sociale est moindre, sa production étant plutôt artisanale et irrégulière. L'activité atteint son apogée au XIXe siècle où huit concessions sont accordées entre 1826 et 1845 pour l'exploitation du bassin, dont trois qui fusionnent en 1879.

- Bassin minier keupérien de Haute-Saône.

L'ancien puits ouvert des mines de Corcelles.

L'ancien puits ouvert des mines de Corcelles. L'ancien puits no 15 des mines de Gouhenans.

L'ancien puits no 15 des mines de Gouhenans.

- Bassin minier keupérien de Haute-Saône.

_-_01.jpg.webp) La tranchée d'accès à la descenderie des houillères de Vy-lès-Lure.

La tranchée d'accès à la descenderie des houillères de Vy-lès-Lure._-_10.jpg.webp) Vue générale du terril de la descenderie.

Vue générale du terril de la descenderie.

Bassin keupérien des Vosges

Géologiquement semblable au précédent. Il est exploité par des mines de houille entre le début du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle dans les environs de la ville de Vittel, dans l'ouest du département des Vosges, dans l'est de la France. Le charbon est découvert à Norroy dans les années 1820. L'activité est à son apogée au XIXe siècle, où six concessions sont accordées entre 1829 et 1859 pour l'exploitation du bassin. La concession la plus active est celle de Saint-Menge et Gemmelaincourt qui extrait quelques centaines de milliers de tonnes de charbon. Comme son homologue de Haute-Saône et d'autres petits bassins qui échappent au contingentement de l'occupant, il est relancé dans les années 1940 pour faire face aux pénuries dues à l'Occupation et permettre aux industries locales de se maintenir.

- Bassin minier keupérien des Vosges.

_-_04.jpg.webp) L'entrée bétonnée de la galerie de Contrexéville.

L'entrée bétonnée de la galerie de Contrexéville._-_20.jpg.webp) Les ruines des bâtiments.

Les ruines des bâtiments. La cité minière de Gemmelaincourt.

La cité minière de Gemmelaincourt._-_13.jpg.webp) Terril de la galerie de Saint-Menge des années 1940.

Terril de la galerie de Saint-Menge des années 1940.

Bassin stéphanien sous-vosgien

Seule la partie centre-ouest du bassin, correspondant au bassin minier de Ronchamp et Champagney, est abondamment exploitée pour ses couches de bonne qualité, le reste étant délaissé et très peu exploité, soit en raison d'une profondeur trop importante (plus d'un kilomètre), soit en raison de la médiocre qualité et de la faible épaisseur des couches.

Une petite partie du gisement située vers le hameau de Mourière est exploitée entre 1844 et 1891 et de façon artisanale avec des couches de faibles épaisseurs et de piètre qualité. De grandes réserves de houille formant des couches suffisamment épaisses et de bonne qualité, sont identifiées autour de la commune de Saint-Germain. La Première Guerre mondiale puis la Grande Dépression retardent la mise en exploitation et malgré plusieurs initiatives et débats pour lancer l'exploitation dans les années 1950, aucune mine n'est ouverte.

- Bassin minier de Ronchamp.

La galerie 780, aux affleurements.

La galerie 780, aux affleurements. Un terril exploité du Magny-Danigon.

Un terril exploité du Magny-Danigon. Le puits Arthur-de-Buyer est devenu une friche industrielle puis une ruine après des reconversions ratées.

Le puits Arthur-de-Buyer est devenu une friche industrielle puis une ruine après des reconversions ratées. Le chevalement du puits Sainte-Marie.

Le chevalement du puits Sainte-Marie.

Bassin stéphanien jurassien

Un gisement de houille est découvert aux environs de Lons-le-Saunier dans le Jura par plusieurs campagnes de prospection engagées entre 1943 et 1961, mais le charbon n'est pas exploité, seul un captage de gaz de houille est ouvert en 1948 et 1964[2] - [13] - [14]. Des recherches sont relancées au début du XXIe siècle par la société britannique European Gas Limited.

Bassin de la vallée de Villé

Le gisement s'est formé pendant le Stéphanien, il est composé d'une multitude de petits bassins disséminés dans le massif des Vosges, dont les principaux se trouvent aux alentours de la vallée de Villé[8]. La plupart des mines ont fonctionné entre le milieu du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle. La grande majorité des travaux de recherche et d'extraction sont entrepris au cours de la première moitié du XIXe siècle. Au total, quatre concessions sont accordées pour exploiter le bassin de Villé. Deux d'entre elles fusionnent à la suite de leur rachat, Lalaye et Erlenbach.

Des mines de houille sont exploitées dans la vallée de Villé, notamment sur la commune de Saint-Hippolyte par galeries entre 1747 et le XIXe siècle. Des galeries situées à Lalaye sont également exploitées.

- Bassin minier de la vallée de Villé.

Entrée de mine du Kohlberg.

Entrée de mine du Kohlberg. Terril du Kohlberg.

Terril du Kohlberg. Blocs de houille et schiste (Maison du Val de Villé).

Blocs de houille et schiste (Maison du Val de Villé). Maison du Val de Villé, section géologie : formation du charbon et fossiles.

Maison du Val de Villé, section géologie : formation du charbon et fossiles. Maison du Val de Villé, section minière : charbon d'Albé et de Lalaye.

Maison du Val de Villé, section minière : charbon d'Albé et de Lalaye.

Lignite du Haut-Doubs

Le lignite du Haut-Doubs est exploité de façon très artisanale entre la fin du XVIIe siècle et 1946, principalement dans la mine du Grand-Denis située à Flangebouche. Le gisement se prolonge dans la Bresse.

Notes et références

- Jean-Jacques Parietti 1999, p. 39.

- CDM 1954, p. 8.

- Édouard Thirria 1869, p. 182.

- Ebelman 1855, p. 83.

- BRGM 1998, p. 7.

- Ebelman 1855, p. 83-84.

- Léonce Elie de Beaumont 1828, p. 41-45.

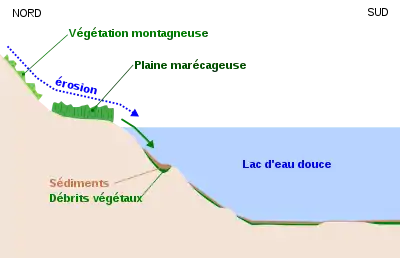

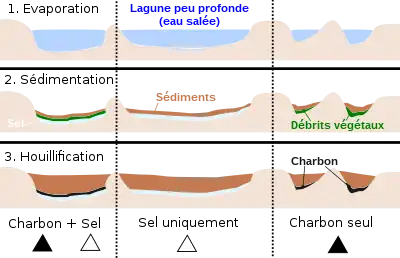

- « Sédimentation continentale au Permien et au Trias », sur 4.ac-nancy-metz.fr.

- « Le bassin houiller de Ronchamp et les concessions », sur Les Amis du Musée de la Mine (consulté le ).

- [PDF] J.Y. Koch-Mathian, Inventaire des anciennes mines du département de la Haute-Saône, DRIRE Franche-Comté, (lire en ligne), p. 27-28.

- Patrick China, « Dix-huit millions de tonnes de charbon sont sorties de la fosse 9 de l'Escarpelle », sur La Voix du Nord, (consulté le ).

- Édouard Thirria 1869, p. 184-185.

- Georges Lienhardt 1962.

- « Du charbon et du gaz de houille à Lons-le-Saunier », sur Le Progrès, .

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Léonce Elie de Beaumont, Observations géologiques sur les différentes formations qui, dans le système des Vosges, séparent la formation houillère de celle du lias, Mme Huzard, (lire en ligne).

- Ebelman, Recueil des travaux scientifiques de M. Ebelman, vol. 2, (lire en ligne), p. 83-91.

- Édouard Thirria, Manuel à l'usage de l'habitant du département de la Haute-Saône, (lire en ligne), p. 182-186.

- Eugène Fournier, Les Recherches de houille en Franche-Comté, le massif de Saulnot et sa bordure (feuilles de Montbéliard et Lure), Société géologique de France,

- Eugène Fournier, La houille en Franche-Comté, Faculté des sciences de Besançon,

- CDM, Livre jaune pour le maintien en activité de l'exploitation minière et de la centrale thermique de Ronchamp, Comité de défense de la mine et de la centrale thermique de Ronchamp, (lire en ligne [PDF]).

- Georges Lienhardt, Géologie du bassin houiller stéphanien du Jura et de ses morts-terrains, Éditions Technip Chambéry, Impr. réunies, coll. « Mémoires du BRGM », .

- BRGM, Ancienne concession de houille de Vy-lès-Lure (70) : Etat des lieux, (lire en ligne [PDF]).

- Paul Benoit, Le Charbon de terre en Europe Occidentale avant l'usage Industriel du coke, (lire en ligne).

- Jean-Jacques Parietti, Les dossiers de la Houillère 4 : Le puits d'Eboulet, Association des amis du musée de la mine, (lire en ligne).