Saint-Hippolyte (Haut-Rhin)

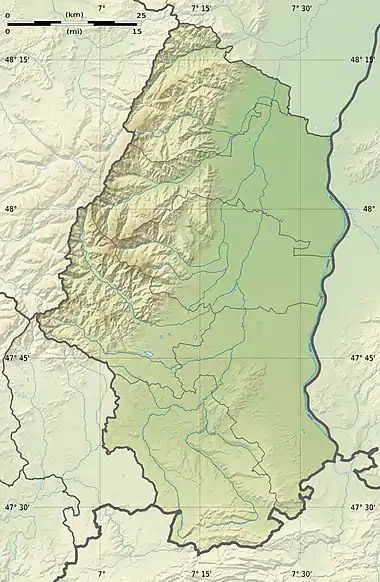

Saint-Hippolyte est une commune française située dans la circonscription administrative du Haut-Rhin, dans la région historique et culturelle d'Alsace et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Saint-Hippolyte | |

L'entrée de la partie ancienne du village de Saint-Hippolyte. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Haut-Rhin |

| Arrondissement | Colmar-Ribeauvillé |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé |

| Maire Mandat |

Claude Huber 2020-2026 |

| Code postal | 68590 |

| Code commune | 68296 |

| Démographie | |

| Population municipale |

980 hab. (2020 |

| Densité | 55 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 13′ 57″ nord, 7° 22′ 21″ est |

| Altitude | Min. 170 m Max. 731 m |

| Superficie | 17,86 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Aire d'attraction | Colmar (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Sainte-Marie-aux-Mines |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Saint-Hippolyte est placé au pied des Vosges, au sud-ouest de Sélestat, entre Rodern et Orschwiller. La sortie directe, no 18, depuis l’autoroute A35 donne accès à la cité. La commune domine à l’arrière sur un cône élancé, le château du Haut-Koenigsbourg et au milieu on trouve de riches vignobles qui ont fait la réputation du village. Saint-Hippolyte est une agglomération ancienne enserrée dans une enceinte rectangulaire assez bien conservée et traversée par trois rues parallèles recoupant une rue transversale présentant des bâtis très denses où les maisons à colombages sont séparées par des venelles[1]. L’église construite sur une terrasse de forme ovale occupe le centre de ce village. À côté on trouve la mairie[2] - [3], et en contrebas l’école datant de la fin du XIXe siècle. Saint Hippolyte se trouve aussi au pied du majestueux château du Haut-Koenigsbourg que l'on aperçoit dès l'entrée du village. En quittant le vieux bourg, en prenant la route qui mène au Haut-Koenigsbourg on entre dans le riche vignoble entouré de collines. Sur la gauche de la route on aperçoit de loin le village de Rodern. De chaque côté de cette route qui monte vers la montagne et vers la plaine, Saint-Hippolyte est entouré de vignes dont les produits furent de tout temps fort appréciés des connaisseurs et entre autres des ducs de Lorraine.

C'est une des 188 communes[4] du Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

_OSM_01.png.webp)

_OSM_02.png.webp)

Communes limitrophes

Géologie

Le territoire communal repose sur le bassin houiller de la vallée de Villé[5]. Les schistes noirs du Schaentzel et du Teufelsloch, associés aux veines de charbon, présentent une forte teneur en uranium[6].

Écarts et lieux-dits

Altenberg, Am Bruchweg, Am Burnenbach, Am Eckenbach, Balkeb, Bruchbuehl, Burgerwald, Bruchwegreben, Burgreben, Gaensmatten, Geissberg, Geiselsprung, Gloeckelberg, Grossforts, Hinter der Murhle, Hinterwald, Hutmaten, Kapelreben, Kaelbling, Kleinforst, Kochersberg, Langenberg, Luttenbach, Mittelstrasse, Muehlweg, Oberstrasse, Postmatten, Runz, Schlossreben, Schweinbach, Seimen, Silbergrub, Steiner Kreuz, Tempelmatten, Teufelsloch, Torreben, Windmuehl, Wuestenmatten.

Cours d’eau

- Eckenbach

- Luttenbach

Urbanisme

Typologie

Saint-Hippolyte est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [7] - [8] - [9].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Colmar, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 95 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[10] - [11].

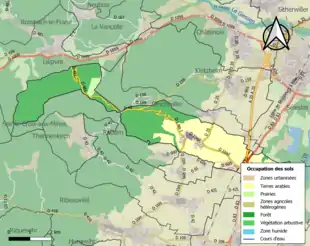

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (54,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (54,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (54,4 %), cultures permanentes (21,3 %), terres arables (12,9 %), prairies (4,6 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (3 %), zones urbanisées (2,6 %), zones agricoles hétérogènes (1,3 %)[12].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[13].

Toponymie

Au cours de son histoire, le village de Saint-Hippolyte est mentionné dans les archives sous différentes formes : Fulradovillare, Sanctum Yppolytum en 853, puis Sanctus Ypolytus en 1003, Sanpült en 1269, Sant Pult en 1340, Sant Pulte en 1382, Sant Bildt en 1504, Sant Bilt en 1576, S. Pildt en 1592. Une ancienne borne située sur la pente du Kochersberg porte encore les initiales S.B (= Sant Bilt).

En allemand Sanct-Pilt[14].

Histoire

C'est un illustre abbé de Saint-Denis, Fulrad, conseiller de Pépin le Bref, de Carloman Ier et de Charlemagne qui sera à l'origine de la fondation du village de Saint-Hippolyte sur une ancienne terre franque connue en latin médiéval sous le nom d’Andaldovillare[15]. Il y fait construire un monastère et rapporta de Rome les reliques de saint Hippolyte. Ces reliques furent alors l'objet d'une véritable vénération et une petite ville se forma autour du monastère qui s'appela bientôt Saint-Hippolyte, et en allemand Sanct Pilt ou Sankt Pilt.

Le village est fondé par l’abbé Fulrad

Construit sur un ancien site néolithique et occupé à l’époque romaine, le village est appelé à l’époque carolingienne Andaldovillare. L’abbé Fulrad (710-784), fils d’Ermengarde et Riculfe, Franc d’origine apparenté aux Pépinides, possédaient d’immenses propriétés dans la plaine près de Saint-Hippolyte où le jeune Fulrad aimait s’y rendre pour se détendre et chasser. Ces biens avaient été confisqués aux Alamans par Clovis et donnés plus tard aux parents de Fulrad. L’abbé Fulrad deviendra par la suite le quatorzième abbé de l’abbaye de Saint-Denis et succédera à l’abbé Amalbert. Député, avec Burchard (683-755), évêque de Wurtzbourg, par les grands du royaume franc au pape Zacharie pour lui demander d’approuver l’élection de Pépin le Bref à la royauté, nommé ensuite chapelain du nouveau roi, devient alors son ambassadeur attitré auprès des papes successifs et son agent en Italie pour surveiller les agissements des Lombards. Il exerce une forte influence sur l’assemblée qui, en 771, transfère le royaume de Carloman à Charlemagne, au mépris des droits des fils du défunt. Il devient alors apocrisiaire et archichapelain du roi, ce qui revient à faire de lui un premier ministre.

Fulrad a longtemps été considéré comme originaire de Saint-Hippolyte parce qu’il possédait d’immenses richesses et qu’il a mis en valeur les terres reçues de ses parents et qu’il appartenait comme d’autres grandes familles alsaciennes à la cour de Carloman II (768-771). Selon la tradition, c’est Fulrad qui aurait apporté les plants des vignes qui peuplent les flancs du Langenberg[16]. Depuis Mabillon, de nombreux historiens ont affirmé que Fulrad est né à Saint-Hippolyte, mais aucune preuve n’en a été apportée. Elle est même combattue par des historiens allemands qui en analysant finement le testament de Fulrad tirent la conclusion qu'il n’est pas originaire de Saint-Hippolyte. Deux chercheurs allemands, dont notamment Joseph Fleckenstein, démontrent que la patrie de Fulrad est la région comprise entre la Meuse et la Moselle (c’est aussi le berceau des Pépinides) [17]. Dans le testament qu’il rédigea en 777 à Heristal, Fulrad mentionne qu’il a deux frères : Gausbert et Bonifice et une sœur Waldrade[18]. C’est parce qu’il faisait partie de la même famille politique que les Pépinides, que Pépin le Bref, Carloman et plus tard Charlemagne lui confieront d’importantes missions d’ordre diplomatiques. C’est grâce à Fulrad que Pépin le Bref sera intronisé empereur des Francs qui sera approuvé par le pape Zacharie en 751. Il noue des alliances avec les Francs et obtient à la suite de ses mérites l’abbaye de Saint-Denis. De décembre 753 à janvier 754, Fulrad va être employé au service direct du pape Étienne II. Fulrad reçu la permission du pape Étienne II de construire deux prieurés dans la région, à Saint-Hippolyte dès 760 et à Lièpvre à partir de 770. La construction va prendre plusieurs années, et c’est autour des deux prieurés que vont se développer les deux villages. Fulrad rendit de grands services à l’État et à l’Église et fut probablement l’un des hommes les plus influents de son temps. En 755 il remit au pape au nom de Pépin le Bref, l’Exarchat de Ravenne et la Pentapole.

Un prieuré est construit

Fulrad fait construire en 760 un prieuré qu’il placera sous la protection de saint Hippolyte, martyr en 258. D’après la tradition, il fut amené devant le préfet de Rome qui s’écria « qu’il soit traité comme le fils de Thésée ». Ceux qui entouraient le juge étant allé cherché dans le haras deux chevaux les plus farouches, les joignirent, et passant entre eux une longue corde, en guise de timon, y attachèrent le saint par les pieds. Les chevaux excités par le fouet, traînèrent, en ruant, le malheureux soldat. Les fidèles éplorés, recueillaient le sang dont la terre et les arbres étaient imbibés et ramassaient soigneusement les lambeaux de chairs. Saint-Hippolyte a pris pour armoiries cette scène tragique. Fulrad dota ensuite richement le prieuré de Saint-Hippolyte des reliques du saint qu’il avait reçues du pape Paul Ier en 764 lors d’un séjour à Rome[19]. Saint-Hippolyte est fêté le , qui est le jour de la translation de son corps à Rome et dont les reliques ont longtemps été exposées à Saint-Hippolyte puis transférées à l’abbaye de Saint-Denis et de nouveau au village alsacien en 835. Les reliques furent placées dans un beau reliquaire de style gothique et mis dans une châsse au XVIIIe siècle. Le reliquaire se trouve aujourd’hui conservé au musée Unterlinden de Colmar.

Le monastère de Saint-Hippolyte est d’abord intégré à celui du prieuré de Lièpvre, puis à celui de l’abbaye de Saint-Denis. La première mention du nom du village de Saint-Hippolyte remonte à l’année 853 sous le nom de Sankt Pilt. En février 847, l’abbé Louis, né d’une liaison adultère entre Rotrude, fille aînée de Charlemagne et le comte Roricon avait profité de l’entrevue avec les trois fils de "Louis le Pieux", Lothaire Ier, Louis le Germanique et Charles II le Chauve pour resserrer leur alliance à Mersen (Meuse). Plus tard, il forma le projet de détacher les prieurés de Lièpvre et de Saint-Hippolyte et de les accorder en fief, ou comme on disait alors, en bénéfice précaire à un seigneur nommé Conrad qui avait épousé Giselle, fille de l’empereur Louis le Débonnaire. Les moines de la Saint-Denis, plus conscients que leur abbé s’opposèrent à cette entreprise et portèrent l’affaire devant le roi et les évêques de France assemblés pour la circonstance à Verberie, près de Compiègne, en leur produisant le testament original de l’abbé Fulrad et le privilège du pape Étienne II qui soumettait au Saint-Siège tous les monastères créés par cet abbé. Le concile de Verberie, composé de quatre archevêques et de dix sept évêques donna raison aux moines de Saint-Denis et affirma que les deux prieurés devaient rester sous les ordres de la célèbre abbaye de Saint-Denis. La lettre synodale datée du est adressée à Conrad l’avertissant que l’abbé Louis n’avait aucune qualité pour transmettre ces biens qui ne lui appartenaient pas, mais étaient la propriété de la communauté des moines de Saint-Denis, Lièpvre et Saint-Hippolyte. Les évêques, dans cette lettre qualifient l’abbé Fulrad de pieuse et de sainte mémoire. Cela prouve en tout cas combien le nom de cet illustre abbé, fondateur des prieurés de Lièpvre et de Saint-Hippolyte, était alors en haute estime. Conrad céda aux instances du Concile de Verberie. L’empereur Lothaire Ier, dans le royaume duquel étaient situés les prieurés de Lièpvre et de Saint-Hippolyte, confirma à Louis, abbé de Saint-Denis, la donation qui en avait été faite. Il fit aussi connaître le privilège, par lequel Charlemagne son grand-père, avait accordé au prieuré de Lièpvre, sur le domaine royal, plusieurs biens et forêts situés aux environs de Kintzheim avec droit de pêche et de pâturage. Le diplôme de Lothaire Ier est expédié depuis Verdun le .

Le village devient une enclave lorraine en Alsace

La petite ville fortifiée de Saint-Hippolyte passe à partir du XIe siècle sous la dépendance des ducs de Lorraine en tant qu’avoués des biens de l’abbaye de Saint-Denis offerts par Fulrad. Il semble que ce sont les troupes de Gérard d'Alsace (1030-1070) duc de Lorraine de 1048 à 1070 qui s’emparent de la ville de Saint-Hippolyte et aussi de la ville de Châtenois. Gérard d’Alsace descendait de la famille des Etichonides qui a régné sur l’Alsace à partir du VIIe siècle. Il estimait avoir des droits sur l’Alsace grâce à ses ascendants. Il est appuyé par l’évêque Brunon, évêque de Toul, futur pape connu sous le nom de Léon IX. Les moines de la puissante abbaye de Saint-Denis essayèrent par tous les moyens de récupérer leurs biens légués par testament par l’abbé Fulrad, mais rien n’y fit ! Les moines de Saint-Denis composeront même un faux diplôme attribué à Charlemagne qui confirmait l’ensemble des biens de Saint-Denis dans l’empire, mais ce fut en vain. Le prieuré de Saint-Hippolyte sera placé à partir de 1052 sous la protection du duc de Lorraine, nommé avoué par l’abbaye de Saint-Denis. Les ducs de Lorraine prétendaient posséder les châteaux d’Estuphin, et les villages de Châtenois et de Saint-Hippolyte en vertu de l’advocatie qu’ils ont exercée sur les biens que l’abbaye de Saint-Denis possédait en Alsace[20].

En 1078 cependant, le successeur de Gérard d'Alsace, le duc Thierry rendit à l’abbaye de Saint-Denis et à son abbé Yves, les biens qui avaient été usurpés par son père. Ce document expédié de Saint-Dié est signé par plusieurs hauts dignitaires de l’époque, tant du côté ecclésiastique que laïque. Parmi les signataires on trouve Pibon, évêque de Toul, Thierry évêque de Verdun, Remballd prévôt de Saint-Dié et trois comtes et plusieurs seigneurs. Ce document est généralement considéré comme un faux par certains historiens au rang desquels on trouve le moine historien Richer de Senones[21]. Mais la mainmise des ducs de Lorraine sur le village de Saint-Hippolyte ne fut pas de tout repos. Les Sires de Ribeaupierre et les landgraves de la Basse Alsace avaient des visées expansionnistes sur le village. Finalement les ducs de Lorraine en sortiront vainqueurs. Vers 1115 le duc de Lorraine renforce son rôle de protecteur envers Saint-Hippolyte en écartant Saint-Denis d’autant plus que la célèbre abbaye de Paris fait partie maintenant d’un royaume étranger. La célèbre abbaye de Saint-Denis protestera, mais en vain.

Vers l’an 1202, Thiébaud Ier, duc de Lorraine s’étant brouillé imprudemment avec l’empereur Frédéric II d’Hohenstaufen (1194-1250) qui faisait d’énormes dégâts en Alsace, l’empereur vint en Lorraine pour essayer de le neutraliser. Il ordonna à Thiébaut de s’enfermer dans son château d'Amance. L’empereur l’assiégea aussitôt en demandant au comte de Bar et à Blanche comtesse de Champagne de venir le rejoindre avec ses troupes. Ils y vinrent sans parlementer trouvant ainsi l’occasion trop belle pour venir humilier le duc Thiébaut avec qui ils avaient des difficultés depuis quelques années. En se joignant à l’empereur, les autres unités grossirent considérablement l’armée de l’empereur. Comprenant son erreur, le duc de Lorraine demanda la clémence de l’empereur. L’empereur promit le pardon, mais ajouta aussi sec « il vous en coûtera quelque chose». Thiébaut Ier fut fait prisonnier et emmené en Allemagne où il demeura assez longtemps. Il ne sera libéré qu’en réglant une forte rançon, soit 1200 livres de sorts, dont Conrad, évêque de Metz se porta garant par un acte rédigé en mai 1219. En rentrant dans son pays, le duc s’arrêta à Saint-Hippolyte. Une belle jeune fille venant de Strasbourg attira son attention et se jeta dans ses bras. Selon le moine de Senones, Richer, la courtisane rejoignit le duc à l’instigation de l’empereur et passa la nuit dans son lit. Elle en profita pour lui verser du poison dans son verre. Le duc fut touché d’une longue maladie qu’il lui sera fatale, un an plus tard, en 1220.

En 1250, Mathieu, duc de Lorraine, donna en fief à Cuno de Bergheim le château d’Estuphin avec Saint-Hippolyte et Anesheim[22]. Le duc s’étant réservé le droit de reprise, il en profita plus tard pour le donner au jeune Henri de Werd.

En 1287 Saint-Hippolyte fut envahi et brûlé par Anselme II de Ribeaupierre en guerre contre l'empereur Rodolphe. Les ducs de Lorraine décidèrent alors de fortifier la ville. Alors que le Val de Lièpvre est donné en fief en 1290 à Henri Ier sire de Blâmont par le duc Ferry III, Saint-Hippolyte restera dans le domaine des ducs de Lorraine. En 1310 Saint-Hippolyte est entièrement fortifié avec murs et fossés infranchissables. Mais malgré ces précautions, Saint-Hippolyte ne sera pas à l’abri des attaques. En 1316, Frédéric de Lorraine reçoit l’hommage du landgrave Ulrich de Werd pour ces mêmes biens ainsi que pour Frankenbourg et Châtenois. Mais les héritiers d’Ulrich refusèrent de reconnaître la suzeraineté du duc de Lorraine et vendirent une partie de ces fiefs à l’évêque de Strasbourg. En contrepartie Ulrich était tenu de reverser au duc de Lorraine une partie des redevances perçues à Saint-Hippolyte. En 1324, le duc d’Autriche, Léopold en désaccord avec Louis d’Oetingen, landgrave d’Alsace s’empare de Saint-Hippolyte et le vend en 1359 à l’évêque de Strasbourg, landgrave d’Alsace. La même année Jean Ier eut de longues contestations avec l’évêque de Strasbourg à propos des terres que ce dernier avait achetées aux héritiers des Werd. En 1365 le duc de Lorraine cède ses biens à Burckart de Fénétranges et de Schönech. Les héritiers de Werd ne voulant pas se dessaisir des biens qu’ils détenaient, il en résulta un long différend qui sera réglé en 1369 par un compromis. Entre 1370 et 1374 le duc de Lorraine, Jean Ier, dut s’y prendre à deux fois pour reprendre Saint-Hippolyte.

Il le céda ensuite à son beau-père Edouard de Wurtemberg, et deux ans plus tard ce dernier le revendit en 1393 à l’évêque de Strasbourg. Puis c’est Eberhard III de Wurtemberg (1364-1417) qui prend le contrôle de Saint-Hippolyte qui remet la ville à l’évêque de Strasbourg, Frédéric de Blankenheim. En 1407, le duc de Lorraine, Charles II cédait pour vingt ans, la ville de Saint-Hippolyte à Adèle de Rathsamhausen, et après elle à Jean de Rathsamhausen de Kintzheim[23]. En 1430, Antoine de Hattstatt de Viller reçoit du duc Charles de Lorraine, pour sa vie durant, la ville et le château de Saint-Hippolyte, ce même Antoine institua le duc de Lorraine son héritier[24].

En Alsace, le sel se vendait à très bas prix et en Lorraine il était très élevé. Avant 1597, le sel était distribué par des sauniers volontaires. Colmar, Schlestadt (Sélestat), Saint-Hippolyte, ainsi que la plupart des villes alsaciennes, cherchaient leur sel à la saline de Dieuze[25] où une forte réduction était consentie aux étrangers. En 1598[26] les habitants de Saint-Hippolyte obtinrent du duc de Lorraine l’autorisation d’ouvrir un magasin à sel dans leur ville, le même avantage fut accordé peu après au val de Lièpvre. Il existait des péages entre les possessions lorraine et l’Alsace et à chaque passage on faisait payer des taxes sur le sel. Cette taxe était assez importante, ce qui générait un trafic assez important. Dans l’intérêt de leurs possessions en Alsace, les ducs de Lorraine s’efforcèrent de faire supprimer les péages qui gênaient les transactions. Dès 1537, le duc de Lorraine fit régler un accord entre Saint-Hippolyte et Schlestadt, à la suite duquel il fut convenu qu’il y aurait que les objets destinés au commerce qui paieraient des droits et que ceux destinés à la consommation des habitants en seraient exemptés[27].

Les vignes pendant l'occupation lorraine

Les ducs de Lorraine appréciaient énormément les vins d'Alsace et particulièrement ceux produit à Saint-Hippolyte. Il n'est donc pas étonnant que des charriots entiers de vins d'Alsace transitaient de Saint-Hippolyte en passant par le Val de Lièpvre jusqu'en Lorraine. En 1428, le duc Charles II achetait à Saint-Hippolyte et aux environs cent-trente tonneaux de vin d'Alsace, à savoir vingt-sept de vin nouveau et cent-trois de vin vieux, et les faisait amener dans ses caves du palais ducal de Nancy en passant par Saint-Dié. Aussi ne faut-il pas s'étonner, en voyant la mention de cette formidable commande dans un vieux registre de compte[28], que Charles II soit mort de la goutte trois ans plus tard. Ne serait-ce que par amour des vins d'Alsace, bien différents des crus lorrains, que les anciens ducs ont conservé avec tant de soin au cours des siècles cette possession si excentrique, si difficile à défendre, et que ce même Charles II enleva à l'Abbaye de Saint-Denis les prieuré de Lièpvre et de Saint-Hippolyte, jusqu'alors possédés par la grande abbaye française[29].

La ville est détruite par les Armagnacs

En 1349, l’Alsace étant touchée par une épidémie de peste puis le un terrible tremblement de terre décima tout le village. Mais grâce à la population laborieuse, la région retrouva une certaine prospérité. Cette richesse attira des convoitises. Une bande hétéroclite composée de mercenaires bretons, lombards, gascons, espagnols, écossais qui avait reçu le nom d’Armagnacs au service du roi de France ou d’autres seigneurs répandait la terreur et la désolation partout où ils passaient. Le duc de Lorraine, René II n’ayant réglé aucune solde et la Lorraine étant incapable de les nourrir, le bruit se répandit que ces bandes de Armen Gecken (pauvres diables) par corruption du nom d’Armagnacs allaient déferler sur l’Alsace. Ces troupes sont aussi appelées "Écorcheurs" [30] et en Alsace "Schinder" ou en Lorraine "Routiers" traînaient avec eux une foule de truands, d’aventuriers. Commandés par Louis, dauphin de France (le futur Louis XI), ils tentèrent d’abord de s’emparer de la ville de Bâle, mais les Suisses opposèrent une farouche résistance. Louis jugea plus prudent de ne pas insister et conclut même un traité de paix avec eux à Ensisheim en octobre 1444. Les Armagnacs s’en prirent ensuite aux gros et petits bourgs, dont Saint-Hippolyte qui fut invité à héberger deux mille cavaliers avec leur suite. En septembre 1444, les Armagnacs (appelés aussi Routiers en Lorraine) occupèrent les villages de Châtenois, La Vancelle et Lièpvre. On était toujours en septembre 1444 et les Saint-Hippolytains décidèrent de ne pas se laisser faire. À deux reprises les Armagnacs tentèrent de prendre d’assaut la ville, en essuyant au passage de nombreux morts. Un de leurs chefs, Pochon de Rivière, fut tué lors de l’attaque de la ville. Le dauphin lui-même vint se rendre compte de la situation et dut se rendre à l’évidence de la ténacité avec laquelle les habitants refusaient de recevoir ses hommes. Finalement les gens de Saint-Hippolyte durent plier car leur résistance les exposait aux pires représailles et firent leur soumission au dauphin. Le sire de Commercy et sa bande de Châtenois et Lestrac[31] occupèrent ensuite la ville et y tinrent garnison jusqu’au vidant soigneusement caves et greniers, pillant les maisons, chassant bon nombre d’habitants et ne gardant que ce qui pouvait leur être de quelque utilité (artisans). Les Armagnacs durent engager de véritables batailles dans les grandes communes voisines, Sélestat, Bergheim, Ribeauvillé où des groupes de compagnons (Gesellen) tentaient des coups de main audacieux pour freiner les envahisseurs. Le , plus de mille résistants furent arrêtés et repoussés par les Armagnacs. Les Armagnacs devant une telle résistance décidèrent de plier bagage le jour de l’an 1445 pour aller chercher fortune ailleurs. Mais au moment de partir, ils incendièrent une partie de la ville de Saint-Hippolyte. Des compagnons qui avaient réussi à quitter la ville avant l’arrivée des Armagnacs décidèrent de porter secours à la population et de les ravitailler. Les Armagnacs qui s’étaient tenus en embuscade, les attaquèrent et les dépouillèrent après les avoir massacrés. Ils occupèrent à nouveau Saint-Hippolyte et commirent les pires horreurs. Ils quittèrent les lieux définitivement après avoir été délogés par Erasme de Ribeaupierre et les troupes de l’évêque de Strasbourg qui commençaient à s’inquiéter par l’audace de ces aventuriers. Sous prétexte que les bourgeois de Saint-Hippolyte et du Val de Lièpvre avaient ouvert leur porte aux Armagnacs, ils firent mettre le feu aux dernières maisons encore debout. Les habitants de Saint-Hippolyte, malgré tous ces malheurs se mirent à reconstruire leurs maisons et à remettre le vignoble en état. Après ces périodes de grande cruauté et de misère, Saint-Hippolyte passa plusieurs fois entre les mains de nouveaux maîtres, mais revint de nouveau aux ducs de Lorraine deux ans plus tard.

François de Sickingen s’empare de Saint-Hippolyte

En 1516, Franz von Sickingen (1481-1523) un aventurier allemand qui guerroyait pour le compte de Gangolf de Geroldseck (1527-1569) près de Saverne, de la maison de Wangen contre le duc de Lorraine s’empara de Saint-Hippolyte par surprise avec ses 6000 soldats sans commettre des dégâts à la ville[32]. Gangolf de Geroldseck eut des difficultés avec le duc Antoine, à propos des mines situées au Val de Lièpvre. Incapable de faire triompher sa cause avec ses propres forces, il appela au secours Franz von Sickingen (François de Sickingen) un fameux aventurier. Celui-ci se hâta d’accourir avec une bande de 6000 hommes. Il franchit les Vosges et envahit la Lorraine. Le duc de Lorraine ayant acheté la neutralité des Sickingen, défit complètement les troupes de Geroldseck dans le Val de Lièpvre. Il se rendit maître à nouveau de Saint-Hippolyte sans coup férir et fit trancher la tête à un habitant qui avait favorisé l’entrée de l’ennemi. Cependant cette expédition d’Antoine ne suffit pas pour rétablir complètement l’ordre. Sous prétexte de venger les faibles et les opprimés, François de Sickingen porta ses ravages dans le Palatinat et déclara la guerre aux villes impériales et aux établissements religieux. Le nom de Geroldseck apparaît souvent dans l’histoire de l’Alsace. On trouve l’une des branches sous le nom de Geroldseck-ès-Vosges (In Vosaso, am Wesichim) à cause de ses châteaux situés dans les Vosges. Elle s’est éteinte au XIVe siècle. L’autre famille tirait son nom du château du Hohen-Geroldseck établi sur l’une des cimes de la Forêt-Noire près de Lahr. Pour protéger à l’avenir le Val de Lièpvre et Saint-Hippolyte le duc de Lorraine en confia la garde dès 1516 à un seigneur alsacien qui lui était tout dévoué, le comte de Thierstein[33]. François de Sickingen fut tué en 1523.

La guerre des Rustauds

Mais de nouveaux cataclysmes allaient surgir en Alsace. Au mois d’avril 1524, les paysans se soulevèrent de Bâle à Wissembourg. Ils prennent le nom de Rustauds. Leurs ennemis étaient les nobles et surtout le clergé.

Dès février 1525 les paysans du Nord de la région font connaître en douze points leurs revendications pour plus de liberté pour les paysans : suppression de la dîme, du droit de pêche et de chasse, liberté de choisir son seigneur. En peu de temps, ces revendications firent le tour de toute l’Alsace, d’abord revendiqués avec calme, puis des débordements occasionnèrent des violences. Ce fut dans la Basse-Alsace, vers Molsheim, que le mouvement fut le plus violent. La révolte gagna également le val de Villé et la ville lorraine de Saint-Hippolyte.

Les paysans s’en prennent à des abbayes saccageant tout au passage. Les abbayes de Honcourt, d’Andlau, de Baumgarten et d’Ebersmunster sont détruites et incendiées. Le prieuré de Lièpvre est également partiellement détruit. Les paysans s’apprêtent alors à se rendre en Lorraine pour s’attaquer aux biens du duc de Lorraine. Ils essayèrent de surprendre la ville de Saint-Dié. Mais dès l’arrivée des paysans, le tocsin fut sonné et permit de les disperser. Ce fut leur plus grosse erreur. Saint-Dié fut défendu par une compagnie de lansquenets.

Sollicité par les seigneurs alsaciens et Guillaume III de Hohenstein, évêque de Strasbourg, le duc Antoine met sur pied une armée bien aguerrie emmenée par le comte de Guise et le duc de Vaudemont et écrase les Rustauds à Lupstein près de Saverne le . Les paysans sont armés simplement de fourches et de fléaux. On dénombre plus de 21 000 morts. Les cadavres sont jetés dans des fosses communes. Croyant en avoir fini avec les Rustauds, le duc de Lorraine est averti que des paysans se rejoignent pour les attaquer et leur tendre un piège. En effet en mai 1525 des paysans d’Ebersmunster, de Châtenois, de Barr, veulent rejoindre ceux de Ribeauvillé et ceux de Saint-Hippolyte pour grossir les rangs. Mais l’armée du duc Antoine les écrase à Scherwiller: 5000 paysans y laissent leur vie. Il fit mettre le feu à Scherwiller à qui il reprochait de leur avoir ouvert les portes, les rares occupants furent impitoyablement pourchassés et tués. L’agitation gagna aussi les terres de Lorraine: à Saint-Hippolyte, le curé Wolfgang Schuh, qui avait été nommé par les chanoines de la collégiale Saint-Georges de Nancy, abjura le catholicisme, se maria et fut suivi par nombre de ses paroissiens. Les paysans occupèrent Saint-Hippolyte le , avec le soutien de la bourgeoisie, mais ils n’y restèrent pas bien longtemps. Le duc Antoine envoya un détachement à Saint-Hippolyte avec pour mission de faire rentrer dans le rang les récalcitrants. Il n’eut d’ailleurs aucun mal à faire rentrer l’ordre dans sa lointaine ville de Lorraine. Le duc était d’autant plus mécontent qu’il tenait ses sujets comme particulièrement irresponsables d’avoir écouté les discours enflammés des Rustauds. Certains avaient même sympathisé vis-à-vis de la Réforme. Le curé Wolfang Schuh (1493-1525) fut arrêté pour crime d’hérésie en mai 1525 par Gaspard d'Haussonville, gouverneur de Blâmont et conduit à Nancy et condamné à être brûlé sur un bucher le .

Les habitants de Saint-Hippolyte, y compris les enfants de sept à douze ans, en signe de pénitence, devront marcher pieds nus et tête découverte en procession cierge à la main, jusqu’au sanctuaire de Dusenbach. Ils doivent restituer tous les ornements enlevés aux églises et couvents, jeûner tous les vendredis et de verser les dîmes et autres redevances à l’Église. Ils doivent également envoyer chaque année au duc de Lorraine douze charretées de bon vin blanc de vingt quatre mesures chacune[34]. Au milieu du XVIe siècle, Saint-Hippolyte devint de nouveau une ville prospère. Elle était entourée de solides murailles et d’un fossé assez profond. Les ducs de Lorraine se rendaient à la belle saison à Saint-Hippolyte pour y chasser dans les montagnes voisines. Le reste du temps la ville était habitée par un gouverneur ou bailli qui représentait le duc de Lorraine qui était chargé de veiller à l’ordre et percevoir les redevances et impôts de toutes sortes. En 1564, cette fonction était tenue par Olry de Widranges (Ulrich von Wittringen) fils de Jean de Widranges, seigneur de Thanvillé. Il fut nommé capitaine et receveur dans la ville. Les habitants de Saint-Hippolyte ne l’aimaient guère et pendant très longtemps il demeurait impopulaire auprès de la population. Depuis 1551, la seigneurie d’Ortenberg ou de Villé appartenait à la puissante famille de Bollwiller. Nicolas, baron de Bollwiller et untervogt d’Alsace, administrait le Val de Villé par un intendant supérieur, Jean-Jacques de Ostein et par un officier, Armand Widmann. Ce fut avec ces derniers qu’Olry de Widranges eut de grandes contestations[35]. Olry de Widranges eut à défendre les intérêts du duc de Lorraine à Saint-Hippolyte contre les entreprises du sire de Ribeaupierre. Bientôt il fut lui-même mis en contestation avec les bourgeois de Saint-Hippolyte. Ces derniers n’étaient pas très faciles à gouverner. En 1504, ils s’étaient mutinés et avaient voulu massacrer leur capitaine Jean de Housse. Jean de Widranges avait une fâcheuse tendance à pressurer ses concitoyens en impôts, corvées, et tailles de toutes sortes. Les représentants de la ville finirent par se plaindre auprès du duc de Lorraine qui procéda à une enquête sur place qui rejoignait les affirmations de la population. Il avait en outre de grandes difficultés avec son voisin le seigneur de Villé. Le duc voulait absolument avoir une image positive auprès des habitants de sa lointaine ville alsacienne de Lorraine. Il fut arrêté, renvoyé à Nancy et destitué de son titre et emprisonné en 1568 à Nancy où il mourut en 1589[36]. Il fut remplacé à Saint-Hippolyte par Jean de Silières, chancelier de Christine de Danemark. Une dalle sculptée et polychrome fixée sur la façade nord de l’hôtel de ville rappelle le souvenir d’Ulrich de Widranges. Sur la dalle figurent les armes de Lorraine, au-dessous desquels on note l’inscription : Ulrich von Wittringen 1566.

La chasse aux sorcières

Entre 1560 et 1600, l’Alsace eut à déplorer une véritable chasse aux sorcières. Rien qu’à Colmar, Turckheim et Sélestat on avait envoyé au bucher 42 femmes accusées de sorcellerie. Elles avaient avoué sous les tortures les pires méfaits. Entre 1570 et 1572, on fit brûler à Colmar dans la « cour des Maléfices » (Malefizgericht) 46 femmes accusées de sorcellerie. Le fléau toucha Bergheim[37] un peu plus tard où un gigantesque procès fit apparaître 35 femmes accusées de sorcellerie dont huit originaires de Saint-Hippolyte et deux de Thannenkirch. On leur reprochait d’avoir demandé à Satan de faire tomber la grêle et d’avoir ainsi été responsables de la dévastation de la vigne. Une autre était accusée d’avoir fait pourrir les raisins juste avant les vendanges. D’autres étaient encore accusées d’avoir fait tourner le vin et de le rendre impropre à la consommation ou pour une autre d’avoir fait mourir une vache. Sous la torture on faisait avouer à ces pauvres femmes des scènes invraisemblables. Plusieurs d’entre elles avouaient se retrouver la nuit en compagnie du diable qui avait pris une forme humaine, avec lequel elles mangeaient, buvaient, chantaient et dansaient et étaient également accusées d’avoir entretenu avec le diable un commerce charnel. Certaines "sorcières" habitant Bergheim, Rorschwihr ou Châtenois avouaient avoir touché de l’argent ou des dons en nature. Elles disaient avoir été transportées par des oies, des chèvres ou sur des manches à balais quelque part près du "Landgraben" ou du moulin dit "Bruchmühle" ou encore au Kleinforst à Saint-Hippolyte. Sur les 35 femmes accusées de sorcellerie, une seule tint tête aux accusateurs. Elle mourut sous la torture. Au moment d’expier, un moineau pénétra dans le local et en ressortit précipitamment. Le juge à la suite de cet évènement affirma que le diable avait cherché à récupérer l’âme de la sorcière. La plupart du temps les prétendues sorcières étaient de simples femmes, vraisemblablement des vagabondes ou des bohémiennes qui avaient réussi à extorquer de l’argent et des dons en nature à des habitants un peu crédules.

La peste à Saint-Hippolyte

Au cours de son histoire l’Alsace a connu plusieurs périodes d’épidémie de peste. La peste affecte aussi bien l’homme que l’animal. Elle est véhiculée par un rat, le Rattus rattus qui le transmet à l’homme par l’intermédiaire des puces infectées. Les rongeurs sauvages constituent le principal vecteur de la maladie. Entre 1347 et 1350 l’Europe a connu l’une de ses plus importantes épidémies de peste à laquelle Saint-Hippolyte n’a pas échappé. Elle n’a pas été la première ni la dernière épidémie connue. On estime qu’au cours de cette période l’Europe a perdu de 1/4 à 1/3 de sa population soit environ 25 millions d’individus. La peste partie d’Asie centrale par les Mongols s’est répandue ensuite comme une traînée de poudre atteignant Messine en septembre 1347, puis Gênes et Marseille en décembre 1347. En juin 1348 c’est Venise qui est atteinte, puis tout le pourtour de la Méditerranée. Dès lors la peste atteint toute l’Europe, du nord au sud où elle rencontre un terrain favorable en raison de l’affaiblissement répété de la population dû aux guerres et aux famines. La prolifération des rats et la quasi-disparition des chats au XIVe siècle ont également joué un rôle important dans la propagation de la maladie. Les Juifs, les gitans (gens du voyage) et autres populations connues généralement sous le nom de cagots rendus coupables par la population qui pense qu’ils empoissonnent les puits, sont persécutés malgré la protection du pape Clément VI qui condamne cette chasse aux sorcières.

En 1627, la ville de Saint-Hippolyte fut durement touchée par une épidémie de peste durant plus de cinq années où l’on déplora plus de 400 morts. En 1632 la ville ne comptait plus que 232 habitants. Les cadavres étaient déposés devant la porte des maisons puis emportés sur un charriot et jetés dans des fosses communes. Pour conjurer le mauvais sort, les habitants pour échapper à l’épidémie firent ériger des croix ou calvaires baptisés "Croix de la Peste". On peut encore apercevoir l’une d’elles à l’endroit appelé "Zollstoeckel" qui date de l’année 1628.

La guerre de Trente Ans

.jpg.webp)

La guerre de Trente Ans commença en 1618. L’Alsace entière fut cruellement éprouvée au cours des trente années d’invasion des Suédois. Les protestants combattaient l’Autriche catholique ainsi que leurs alliés. La Lorraine était l’alliée de l’Autriche, alors que le pays de Bade commandé par le rhingrave Othon Louis s’était rangé du côté des Suédois, donc ennemi de la Lorraine. Durant toute la première moitié de l’année 1632, l’Alsace est parcourue par des bandes de soldats impériaux et lorrains qui pillent les campagnes et s’emparent des villes comme Wissembourg en . Les lorrains installés à Haguenau sont décimés par la typhoïde et contaminent la population. Mais en , la ville de Strasbourg s’engage du côté de la Suède et le , Melchior de l'Isle notifie au Magistrat de Strasbourg l’arrivée d’un régiment de l’armée française. Les Suédois comprennent qu’ils doivent se hâter s’ils ne veulent pas renoncer à l’Alsace. La légende les appelle les Suédois, mais en réalité il y a très peu de troupes scandinaves. Il s’agit plutôt d’une armée hétéroclite composée de soldats de plusieurs nationalités. Ses généraux, Gustave Horn et le rhingrave Othon-Louis entre à l’heure tour dans la province fin en franchissant le pont du Rhin et sont reçus en amis dans Strasbourg, à laquelle ils empruntent la grosse artillerie pour réduire la forteresse épiscole de Benfeld défendue par le baron Zorn von Burlach qui résiste avec ténacité pendant sept semaines. Le 1er septembre, la ville d’Erstein tombe entre les mains des troupes suédoises puis est pillée. Une grande terreur s’abat sur la population campagnarde qui cherche à se réfugier dans les forêts et les places fortes. Puis c’est au tour des villes comme Obernai, Rosheim, Turckheim, Munster, Rouffach de tomber le . La ville de Sélestat est prise à son tour le et Ensisheim le . À Colmar, sous la pression des bourgeois, le colonel Vernier, commandant autrichien, capitule le . Au début de 1633, Gustave Horn quitte l’Alsace et laisse le soin au rhingrave Othon-Louis de poursuivre la conquête par la prise de Thann et de Belfort. Dans le Nord de l’Alsace, Haguenau est contraint d’accepter une garnison suédoise. Les troupes de l’Union de Heilbronn (Union des princes protestants) se bagarrent avec acharnement contre les Impériaux et les lorrains et s’y livrent à de nombreux engagements très musclés.

Au printemps 1633, le rhingrave quitte à son tour l’Alsace en laissant de fortes garnisons à Benfeld, Sélestat et Colmar qu’il place sous le commandement du comte Christian von Birkenfeld. Le , Christian von Birkenfeld s’empressa de bombarder la petite ville de Saint-Hippolyte et d’en déloger la petite garnison lorraine. Saint-Hippolyte venait à peine de se remettre des cinq années d’épidémie de peste bubonique, les Suédois leur imposent une rançon exorbitante de 8000 florins [38]. Saint-Hippolyte et le château des ducs de Lorraine étaient en cendres. Précisons que l’armée suédoise était surtout composée de mercenaires guerroyant pour celui qui les payait le mieux en participant aux pires pillages et exactions. Il ne restait pratiquement plus rien à Saint-Hippolyte et les Suédois durent bien se rendre à l’évidence que cela ne valait plus la peine de traîner dans la ville. Ils quittèrent les lieux et durent affronter les lorrains revenus en force pour reprendre la ville. Au cours de violents combats, avec l’aide des Impériaux, Saint-Hippolyte fut reprise. En 1635, l’Alsace est à nouveau parcourue, ravagée, incendiée par les cavaliers impériaux de Jean de Werth. Matthias Gallas, chef de guerre italien de sinistre réputation, au service de l’Empereur, s’empare de toute une série de petites places fortes au sud et au nord de l’Alsace avant de passer en Lorraine où il rejoint les troupes de Charles de Lorraine à Morhange. De leur côté, les lorrains remontant de Franche-Comté s’empare de Riquewihr qui est abandonné par l’avoué wurtembourgeois, puis reprennent ensuite Remiremont et Rambervillers. Sélestat, Colmar et Haguenau restent aux mains des Français, mais leurs garnisons sont affamées et ne sont ravitaillées qu’au compte-goutte. Jusqu’en 1637, les Impériaux réussissent à se maintenir en Alsace. Le , Bernard de Weiner meurt subitement et l’Alsace protestante qui l’avait surnommée « le nouveau Maccabée » pousse un soupir de soulagement. La France débarrassée d’un allié devenu exigeant peut pousser son avantage et s’installer à Brisach où elle installe un intendant de justice, police et finances en la personne du baron D’Oysonville. La région n’est plus guère troublée les dernières années de guerre que par les apparitions de Charles de Lorraine, qui chassé de son duché, erre entre Meuse et Rhin avec une armée de soudards intrépides mais féroces qui ne laissent derrière eux que ruines. Lorsqu'en 1648 le traité de Westphalie mit fin à la guerre de Trente Ans, l’Alsace sort durement éprouvée. La moitié du vignoble n’était plus qu’un désert. Pourtant, Saint-Hippolyte renaîtra de ses cendres et au bout d’un certain temps la vie reprendra le dessus et la prospérité avec. Après le traité de Westphalie, le roi de France laissa une garnison à Saint-Hippolyte. Ce n’est qu’en 1661, en vertu du traité de Vincennes, qui restituait la Lorraine au duc Charles IV, que Saint-Hippolyte revint au duc de Lorraine. Mais lorsque Charles IV fut chassé de ses États une nouvelle fois par le roi de France en 1670, Saint-Hippolyte fut à nouveau occupé par les armées françaises. Ce n’est qu’à partir de 1718, en vertu du traité de Paris que la ville retourne à la Lorraine.

Les Juifs de Saint-Hippolyte

Les Juifs arrivent en masse en Alsace à partir de 1306 chassés du Royaume de France par Philippe le Bel. En 1349 la peste noire atteint l’Alsace. Les juifs semblent alors moins souffrir de l’épidémie que le reste de la population. Une pratique et une certaine hygiène de vie les mettent à l’abri de l’épidémie. Les rumeurs se multiplient alors contre eux. On les accuse d’empoissonner les puits. Les accusations les plus virulentes proviennent essentiellement de ceux qui leur doivent de l’argent. Un chroniqueur du XVIe siècle relate les événements entre la population et des Juifs de Saint-Hippolyte. Cinq familles juives résidaient dans les années 1560 à Saint-Hippolyte. Elles portaient les noms de Isaac, Nathan, Lazarus, Abraham. La population s’entendait fort mal avec ces familles. Elle reprochait à ces familles de toujours chercher les meilleurs avantages pour eux et leurs familles. En 1567, sept bourgeois de la ville de Saint-Hippolyte déposèrent plainte auprès du duc de Lorraine, Charles III contre ces familles juives. Une enquête judiciaire fut décidée qui ne donna strictement rien et la vie continua comme avant. En 1579, le duc fut saisi d’une nouvelle réclamation de la part des habitants de Saint-Hippolyte contre les Juifs. Certains habitants n’hésitèrent pas à faire de faux témoignages dans le but de les faire expulser de la ville. Il faut dire que la plupart des Juifs étaient de très bons commerçants, ce qui suscita de la jalousie parmi les autres commerçants non juifs. Devant tant d’insistance, le duc fit prononcer un édit d’expulsion. Ces commerçants juifs venaient des villes voisines : Bergheim, Sélestat, Scherwiller et Dambach pour y exercer leur métier. Ils vendaient leurs produits qui étaient souvent exportés en Lorraine et inversement ils achetaient des produits lorrains qu’ils vendaient en Alsace.

Le retour de Saint-Hippolyte à la France

Depuis 1697, la Lorraine avait été rendue au duc Léopold Ier, en exécution du traité de Ryswick. L’article 28 de ce traité stipulait que le duc de Lorraine recevrait son duché tel que Charles IV le possédait en 1670. En conséquence le Val de Lièpvre et Thanvillé étaient restitués à la Lorraine, mais on ne lui avait pas rendu Saint-Hippolyte et il était convenu qu’elle recevrait en compensation des terres équivalentes. Des conférences ouvertes à ce sujet furent interrompues à plusieurs reprises par les guerres de succession au sommet de l’État français. Elles furent reprises en 1714, après le traité de Rastatt; les commissaires français furent MM. Lefebvre d’Ormesson et de Saint-Contest, les lorrains déléguèrent MM. de Mahuet et Barrois. Les commissaires français refusèrent catégoriquement de rendre Saint-Hippolyte. Ils prétendirent que cette ville avait toujours fait partie de l’Alsace [39] ; que les ducs de Lorraine après l’avoir usurpé en 1374, n’y avaient jamais exercé que des droits régaliens sous la souveraineté de l’Empire, et que cette souveraineté appartenait à la France depuis le traité de Munster. C’était absolument inexact, mais ce raisonnement pouvait tout aussi bien s’appliquer à Thanvillé et au Val de Lièpvre. C’est ce qui ne tarda pas à arriver. Bientôt la France refusa, non seulement que Saint-Hippolyte revienne à la Lorraine, mais prétendit reprendre le Val de Lièpvre et Thanvillé. Les commissaires lorrains furent mis au défi de prouver que ces territoires avaient autrefois appartenu au duc de Lorraine. Les diplomates français savaient fort bien ne pouvoir être démentis. Lors de la prise du château de la Mothe toutes les pièces d’une certaine importance avaient été mises en sûreté à Paris. Les émissaires lorrains en furent réduits à protester et à se mettre à la recherche de quelques titres à produire. C’est alors que le conseiller Lefranc fut envoyé à Thanvillé. Il y arriva le , accompagné d’un ingénieur français, et fut reçu au château par Mme de Cocqfontaine. Il commença par faire le tour de la seigneurie et par en déterminer exactement les limites. Il résulte de son procès-verbal [40] qu’elles étaient alors, à peu de chose près, celles de la commune actuelle de Thanvillé. Les bornes étaient anciennes et portaient une croix, qui était l’emblème des Hattstatt. Ces bornes avaient été plantées par Jean ou Gaspard de Hattstatt[41] vers 1500. Le conseiller Lefranc compulsa ensuite les archives du château ; il n’y avait que la permission de 1566, de prendre des officiers de justice à Saint-Hippolyte, et une copie de 1541 de l’exemption des aides pour les habitants de Thanvillé. Au cours de ces recherches, il examina les pièces du procès de M. de Cocqfontaine contre M. Dupré d’Honville. Il y constata qu’en 1693, à l’époque où l’Alsace et la Lorraine étaient sous la domination française, le parlement de Brisach avait été déclaré incompétent et la cause renvoyée devant les tribunaux lorrains, attendu que Thanvillé était terre lorraine. Il n’y avait pas de meilleure réponse à chercher; les Français étaient battus avec leurs propres armes. La chose ne fut pas aussi aisée pour le Val de Lièpvre et Saint-Hippolyte. Enfin après bien des discussions qui se traduisirent par de longs et oiseux mémoires, les conférences finirent par aboutir. Occupée pendant de longues années par les troupes de Louis XIV Saint-Hippolyte est rendue à la Lorraine le . Le , le chevalier d'Angervilliers, conseiller du roi et le chevalier de Gircourt, conseiller du duc, se rendirent à Saint-Hippolyte où ils avaient convoqués des députés de Saint-Hippolyte, du Val de Lièpvre et de Thanvillé. Cette dernière localité était représentée par trois bourgeois. Les commissaires firent solennellement lecture des articles du traité de Paris et dressèrent un procès-verbal signé par tous les assistants. Ses articles 23 à 27 restituent au duc la ville de Saint-Hippolyte que la France gardait encore. Ils décident que la forêt dite du Hinterwald, située sur le penchant méridional du Val de Lièpvre, sera indivise entre les communautés françaises de Bergheim et Orschwiller, et la communauté lorraine de Saint-Hippolyte, sans préjudice aux droits de pâturage que les habitants de Lièpvre y possèdent, et que les délits commis dans cette forêt seront jugés par les tribunaux français ou lorrains, selon qu’ils auront été constatés par les forestiers des localités françaises ou lorraines. Cette consécration du retour à la Lorraine s’est matérialisée par l’installation de plusieurs pierres-bornes dont certaines sont encore visibles au lieu-dit du Langenberg avec la croix de Lorraine. C’est en effet cette année-là que le chevalier de Gircourt, au nom du duc de Lorraine, établit des officiers dans la ville, fit planter des bornes, reçut le serment de fidélité de ses nouveaux sujets. Il prescrivit aux habitants de ne plus se servir dorénavant que du sel, du parchemin et du papier lorrains. La domination des ducs de Lorraine sur Saint-Hippolyte ne fut plus que de courte durée. Saint-Hippolyte restera lorraine jusqu’à la mort du duc Stanislas Leszczyński roi de Pologne et beau-frère de Louis XV. Un accord secret entre le roi de France et le duc de Lorraine stipulait qu’après le décès du duc de Lorraine le Val de Lièpvre et Saint-Hippolyte ainsi que la Lorraine entière deviendraient française. Le , le duché de Lorraine fut donc réuni au royaume de France. Au moment de cette annexion, la ville comptait environ 240 maisons et 1600 habitants. À partir de ce moment Saint-Hippolyte partagea le sort de toute l’Alsace et son histoire ne sera plus marquée par des faits importants méritant d’être relevés.

L’administration de Saint-Hippolyte au temps des Lorrains

Pendant plus de 700 ans la ville de Saint-Hippolyte fait partie d’une enclave lorraine au cœur de l’Alsace. Les Lorrains prélevaient des impôts et redevances sur les habitants. Malgré tous les habitants n’eurent pas trop à se plaindre des lorrains. Ils pouvaient s’exprimer librement et même formuler des remarques sur l’administration de leur ville. Olry von Wittringen[42] le bailli nommé par les lorrains en a fait les frais. Il fut destitué et emprisonné à Nancy. Le duc de Lorraine était représenté à Saint-Hippolyte par un bailli (en allemand : Amtmann) qui était chargé de récolter les redevances à la charge des habitants. Il présidait aussi le tribunal et était le chef de la milice communale qui était le plus souvent composée de bourgeois armés. Ils devaient intervenir en cas de désordre ou en cas d’attaques extérieurs en attendant le renfort d’hommes de troupes. Le bailli avait directement sous ses ordres un schultheiss, un homme de confiance et un greffier (en allemand : Ratschreiber) tous deux nommés par le duc de Lorraine.

Les bourgeois élisaient chaque année parmi leurs membres douze représentants qui étaient directement sous les ordres du bailli. Ils adressaient au duc de Lorraine les vœux de la population et les récriminations de la population. L’église de Saint-Hippolyte dépendait du Domkapitel de Nancy (chapitre de la collégiale) depuis que l’abbaye de Saint-Denis avait confiée l’advocatie de Saint-Hippolyte aux ducs de Lorraine en 1052. Le curé de Saint-Hippolyte était nommé depuis cette année par le chapitre. Il percevait les 5/6e de la dîme, et 1/6 revenant au curé d’Orschwiller, car les deux communes avaient un banc commun. Avec le temps, les fidèles prirent l’habitude de verser directement des offrandes en argent à l’église. Le chapitre de la cathédrale de Nancy s’occupait de la jurisprudence concernant les méfaits commis sur les terres (Felfrevel). Il nommait un « garde des vignes » et 17 juges (les Huber) intervenaient chaque année pour distribuer les contraventions pour les méfaits signalés par le « garde des vignes ». Ces juges désignaient aussi un « garde pour les pâtures ».

Les prés du Ried dits Gemeinmark

La commune de Saint-Hippolyte possède vers l’Est, entre les forêts de Sélestat (dites Riedwald) et le Ried de Colmar cent hectares de prairies et quinze hectares de forêts (dite Erlen). Ces 114 hectares faisaient jadis partie d’un ensemble de plus de 700 hectares, exploités par Saint-Hippolyte, Orschwiller, Bergheim, Ribeauvillé, Guémar, Ohnenheim, Elsenheim. Ce vaste ensemble était appelé "Gemeinmark", ce qui peut être traduit par "marche commune" [43]. Très longtemps on a pensé que le Gemeinmark faisait partie d’une donation de Charlemagne à l’abbé Fulrad, fondateur de Saint-Hippolyte. Il semble plutôt que cette marche faisait partie du domaine d’Andaldovillare reçut en donation par Wido (ou Widon) et cédé à l’abbé Fulrad. Widon était un riche propriétaire d’origine franque qui vivait bien avant l’arrivée de Charlemagne au pouvoir. Ces terres formaient donc une frontière en Haute-Alsace, probablement habitée dans la plus haute antiquité par des Celtes, les Séquanes, et la Basse-Alsace où vivaient d’autres peuplades celtes, les Médiomatrices. Le Landgraben jouait donc dans les temps très lointains un certain rôle. La région était fertile, et Jules César s’en était déjà aperçue puisqu’il fit saisir les terres pour les rendre cultivables. Cependant les crues du Rhin ravageaient périodiquement de vastes étendues de terre, mais d’autres surfaces restaient intactes. Ces terres non touchées par les crues d’eau étaient connues sous le nom de "Gemeinmark" où s’étaient regroupés des hommes. Les Romains y avaient installé à cet endroit une garnison qui se trouvait tout près des terres attribuées à Saint-Hippolyte. Plus tard, du temps de l’abbé Fulrad des religieux venus de l’autre côté des Vosges s’installèrent sur ces terres fertiles qui étaient alors occupées par familles d’origine celtiques qui cultivaient la terre selon des méthodes ancestrales. Les religieux ont donc formé les habitants aux méthodes modernes de l’époque pour rendre les récoltes plus abondantes. Il est fort possible que ce sont les moines qui ont apporté les premiers plants de vignes dans la région entre le Langenberg et le Grentel. Ils formèrent probablement aussi la population locale à élever du bétail en grand nombre sur les prairies de la "Marca Gasmaringa", appelée plus tard le "Gemeinmark" qui dépendra de Guémar et qui sera attribué au prieuré de Lièpvre. Vers l’an 1000 l’abbaye d'Andlau obtiendra ces terres pour Bergheim en échange de vastes terres de forêts situées à Bois-l’Abbesse, proche de la commune de Lièpvre. Les villages de Ribeauvillé et d’Orschwiller reçurent par la suite l’autorisation de l’abbaye de Saint-Denis qui était propriétaire des monastères de Saint-Hippolyte et de Lièpvre d’y amener sur ces terres leurs troupeaux. Ce fut ensuite Elsenheim qui reçut la permission de l’évêque de Strasbourg d’occuper les terres puis Ohnenheim à la demande de l’abbaye de Munster. Cette exploitation entre plusieurs communes durera plusieurs décennies, puis des frictions commencèrent à apparaître. Il fallut donc mettre sur pied une règlementation qui satisfasse l’ensemble des exploitants. On commença par désigner un Obermarkherr (une haute autorité responsable de la marche) qui sera un seigneur de la famille des Ribeaupierre. Il sera assisté par des Markmeister (des contrôleurs de la marche)nommés par chaque commune qui seront chargés de la surveillance, d’organiser les travaux d’entretien des ponts, et de curage des cours d’eau… Les Markmeister eurent souvent maille à partir avec les seigneurs de Ribeaupierre qui tentèrent souvent de s’arroger des droits plus étendus au détriment des autres protagonistes. Si Ribeauvillé qui dépendait des Ribeaupierre n’y voyait aucun problème, les autres communes se montrèrent réservées par rapport aux exigences de cette famille noble. En 1365, Saint-Hippolyte et Orschwiller sont invités par Bergheim à faire valoir leurs droits afin de constituer une alliance commune face aux exigences des seigneurs de Ribeaupierre. En 1521, on essaye de relancer les droits auxquels peuvent prétendre les communautés de Ribeauvillé, Saint-Hippolyte et Bergheim. On demanda donc de vérifier les documents où étaient inscrits les droits. Finalement, après de vaines recherches, le précieux document est signalé se trouver au grenier de l’église paroissiale de Ribeauvillé. Mais impossible de mettre la main dessus car le coffre contenant ce précieux document était fermé par trois gros cadenas dont les clés se trouvaient entre les mains de chacune des trois communes. Ainsi, aucune commune ne peut ouvrir ce coffre sans la présence des autres représentants. Dans les années qui suivent d’autres incidents émailleront la vie quotidienne des biens du Gemeinmark. Les communes refusent de faire les travaux nécessaires de réfection des ponts, d’entretenir certains chemins forestiers. Il y eut même des bagarres entre les représentants des communes dont l’un se soldera par la mort d’un homme. Chaque commune avait en effet des gardiens chargés de surveiller les bêtes, les conflits restaient minimes et en 1772 on départagea le domaine. Ribeauvillé exigea que le partage se fasse en fonction du nombre d’habitants. Les autres communes, Saint-Hippolyte, Orschwiller, Elsenheim, Ohnenheim ne partagèrent pas ce point de vue et objectèrent que jusqu’à présent les frais d’entretien étaient partagés à parts égales. Finalement le partage fut décidé le 4 prairial de l’an XIII, qu’un décret impérial sanctionnera le .

Les démêlés entre la commune de Lièpvre et ses voisins alsaciens

En 1516 et en 1586, Lièpvre a quelques démêlés avec ses voisins de Bergheim, Saint-Hippolyte et Orschwiller au sujet des territoires circonvoisins appelés autrefois le Hinterwald qui étaient communes depuis un jugement daté du . D’après cet acte la commune de Lièpvre pouvait profiter de la glandée pour ses animaux du jour de l’exaltation de la Croix () jusqu’à Noël et le reste de l’année entre les trois autres communes. En 1562, le prieuré de Lièpvre et la ville de Saint-Hippolyte se disputent des bois. On voit alors arriver à Lièpvre un conseiller du duc, le procureur général de Lorraine et un dignitaire ecclésiastique, pour examiner les endroits contestés[44]. La ville de Saint-Hippolyte détenait outre la forêt du Hinterwald, les forêts du Kelbin qui s’étendaient entre la vallée de la Liepvrette, sur le versant du Taennchel, depuis les rochers du Reinoldstein et du Ramelsteim jusqu’au mur païen. La forêt du Hinterwald a été une pomme de discorde entre Lièpvre et ses voisins alsaciens depuis le XVIe siècle. Pendant la guerre de Trente Ans le Duché de Lorraine est occupé par les troupes françaises.

Les Français s’approprient alors les forêts qui faisaient partie depuis Charlemagne du prieuré de Lièpvre en les annexant aux communes de Bergheim, Orschwiller et Saint-Hippolyte. À la fin de son règne, Louis XIV fut obligé de rendre la Lorraine au duc de Lorraine. Diverses questions restaient à régler; c’est seulement après la mort du grand roi que le traité de Paris du y pourvut. Ses articles 23 à 27 restituent au duc de Lorraine la ville de Saint-Hippolyte que la France gardait encore. Il est aussi décidé que la forêt dite du Hinterwald, située sur la penchant méridional du Val de Lièpvre sera indivise entre les communautés françaises de Bergheim et Orschwiller et la communauté de Saint-Hippolyte, sans préjudice aux droits de pâturage que les habitants de Lièpvre y possèdent, et que les délits commis dans cette forêt seront jugés par les tribunaux français et lorrains, selon qu’ils auront été constatés par les forestiers des deux bords. On laisse à Lièpvre, la propriété du Spiemont, qui s’étend jusqu’au rocher de Rammelstein, jusqu’au ban de Sainte-Croix-aux-Mines. Ce traité est le dernier fait important dans l’histoire de Saint-Hippolyte et du Val de Lièpvre puisqu’il règle une fois pour tous les démêlés anciens qui existaient entre la Lorraine et la France.

L’ancien château des ducs de Lorraine

En venant de la plaine, on remarque, en scrutant le village de Saint-Hippolyte, un vaste bâtiment blanc qui se détache au milieu des vignes du Langenberg: il s’agit de l’ancien château des ducs de Lorraine. Propriétaires depuis 700 ans de la ville de Saint-Hippolyte, les ducs avaient construits à l’angle nord de l’enceinte, un petit château. Ce n’était pas à proprement parler un château fort comme on en voit un peu partout en Alsace, mais plutôt une "résidence secondaire" où les ducs venaient se reposer et chasser. Ils venaient aussi prendre le pouls de la population de Saint-Hippolyte. Pendant l’absence des ducs, un bailli y résidait et représentait le duc qui avait le pouvoir de recouvrir les impôts, d’organiser les corvées et de rendre la justice. Au cours de la guerre de Trente Ans (1618-1648), Saint-Hippolyte et son château firent durement éprouvés. Ce n’est qu’à partir de 1718 que le duc Léopold fit faire des travaux de restauration sur le château. À la Révolution, le château fut vendu comme bien national et un certain M. Dumoulin racheta le tout. En 1815 le château passa entre les mains d’un maître des mines de charbon du Korchersberg et le transforma en caserne destinée à accueillir une compagnie de soldats. À la mort de ce dernier, le curé de Ribeauvillé, M. Mertian[45] en fit l’acquisition pour la somme de 12 000 francs et le donna par la suite au père Guillaume-Joseph Chaminade, prêtre de Bordeaux. Ce dernier avait fondé la Société de Marie et prit possession du château en 1825 appartenant autrefois aux ducs de Lorraine. En 1827, le château abrite un pensionnaire puis en 1830 il abrite une trentaine d’internes et une vingtaine d’externes. Bientôt l’édifice comptera une centaine d’élèves et on parla alors de "collège" qui fut reconnu comme tel par l’Académie. Les premières années les responsables se préoccupèrent plutôt de l’éducation religieuse. Les années 1840 à 1871 furent pour le collège une période faste. Le nombre d’élèves atteint presque 200 dont des enfants de familles aisées d’Allemagne, de Suisse, d’Autriche. Un habitant de Saint-Hippolyte, Joseph Simler, entré au collège en 1846 y fit de brillantes études et devint ensuite Supérieur Général de la Société de Marie. La renommée des enseignants-religieux fut telle, que la municipalité de Saint-Hippolyte confia l’enseignement de l’école communale aux religieux. L’école communale fut partagée en trois classes et les élèves apprirent assez rapidement les rudiments de la langue française. Malheureusement, la guerre de 1870-1871 mit fin à cette expansion. Le , les Prussiens au nombre de 400 hommes occupèrent l’établissement et repartirent au bout d’un mois. Les autorités allemandes bouleversèrent toute l’organisation. Jusqu’à cette date, le collège de Saint-Hippolyte avait fourni de 150 à 200 prêtres ou religieux. Parmi les plus importants et les plus connus il convient de citer les pères Joseph Simler et Joseph Hiss. En 1872, les Frères de Marie durent fermer l’école. En 1875 le pensionnat des Frères de Marie se déplaça à Belfort. La même année l’école normale d’instituteurs de Colmar est la proie des flammes. Le gouvernement décide de placer les normaliens au collège de Saint-Hippolyte qui y resteront jusqu’en 1879. Entre 1883 et 1884 on construira à Saint-Hippolyte deux écoles pour pallier la disparition du collège des Frères de Marie. Pendant ce temps, les frères nourrissaient toujours l’espoir d’un prochain retour. En 1889 une association des anciens élèves du collège voit le jour. Tous les anciens se retrouvèrent à cette occasion dans l’ancien collège. Quelque temps plus tard, l’ancien collège devint une maison de retraite pour les jeunes recrues désireux de préparer une formation militaire. Puis en 1914 éclata la guerre. L’ancien bâtiment du collège sert alors de Lazaret (hôpital militaire). Le tous les habitants du Bonhomme (Le Bonhomme) chassés par l’armée allemande se retrouvent à Saint-Hippolyte où ils trouvent refuge. Ils sont logés pour la plupart chez l’habitant, mais se retrouvent au collège pour prendre le repas. Au début de l’année 1915, les Frères âgés furent sommés de trouver un logis ailleurs sous peine d’être transféré dans un camp. Le , tous les occupants de l’hospice de Cernay, religieuses, soignantes, malades sont évacués de force vers Saint-Hippolyte et sont y logés au collège de la ville. Ils y restent jusqu’à la fin de la guerre. Avec la fin de la guerre en 1918 le collège reprit sa vocation première à la rentrée 1919.

L’exploitation de la houille à Saint-Hippolyte

Des mines de houilles sont exploitées sur cette commune par galerie entre 1747 et le XIXe siècle. La compagnie exploitante fusionne avec celle de Rodern en 1775. La production reste faible et artisanale, elle n’excède pas 1 000 tonnes par an.

la période révolutionnaire

En 1790, lors de la division de la France en départements, Saint-Hippolyte, qui avait toujours relevé du diocèse de Strasbourg et de la Basse-Alsace, fut rattaché au département du Haut-Rhin, en dépit de la tradition plus que millénaire qui établissait une frontière entre l’Eckenbach et le Landgraben qui était la limite entre l’Alsace du sud et celle du nord. En 1789 l’ermite qui s’occupait de la chapelle de la croix, à la sortie de Saint-Hippolyte fut arrêté par quelques fanatiques révolutionnaires et emprisonné à Colmar. On ne sait pas ce qu’il en advînt. Le , la Convention nationale décide d’imposer à la France un nouveau calendrier. Le les curés, pasteurs et rabbins ne sont plus autorisés à tenir les registres de l’état-civil. Toutes les inscriptions sont faites par un fonctionnaire de la maison commune (mairie) et tous prénoms des nouveau-né doivent relever du calendrier révolutionnaire et non du calendrier chrétien. Mais dans les campagnes d’Alsace, et notamment à Saint-Hippolyte ces recommandations ne seront pas appliquées. L’année commençait à l’équinoxe d’automne, c’est-à-dire un à minuit, en souvenir du qui correspond à la proclamation de la République qui fut déclarée premier jour de l’année en cours, l’an 1. Ce calendrier républicain fut en usage pendant 12 ans et à partir du on adopta à nouveau le calendrier grégorien. Mais la situation internationale va rapidement s’envenimer par l’affaire des princes possessionnés d'Alsace, des princes allemands s’estimant lésés par l’abolition des droits féodaux dans leurs fiefs alsaciens (Princes possessionnés). Elle est marquée par l’inquiétude des princes à propos de la façon dont les décrets abolissant la féodalité et les particularités locales vont être appliqués à leurs domaines. Cette inquiétude est savamment orchestrée par la Prusse, au grand désarroi de l’Autriche de Joseph II qui tente de jouer les conciliateurs, pour faire naître en monde germanique un courant aussi contre-révolutionnaire et anti-français que belliqueux et soucieux de prendre sur la France une revanche de l’humiliation du traité de Westphalie. De septembre à novembre 1789, le diplomate prussien Goertz effectue une tournée de toutes les cours princières (les princes qui ont des domaines alsaciens, ainsi que les seigneurs ecclésiastiques menacés dans leurs droits métropolitains sur l’Alsace) pour les convaincre de refuser toute négociation avec les nouvelles institutions françaises et cimenter une coalition de princes germaniques contre la Révolution, en leur faisant miroiter les bénéfices qu’ils retireraient d’une défaite de la France. L’affaire des princes possessionnés est une spécificité alsacienne, non pas parce qu’on y trouve des princes étrangers, mais parce qu’à chacun de ces domaines alsaciens est attaché un régime particulier de féodalité et de souveraineté, garanti par les traités de paix du XVIIe siècle, ces mêmes traités qui ont rattaché progressivement l’Alsace à la France. Le château des ducs de Lorraine, qui surplombait la ville au nord-ouest qui avait été détruit au cours de la guerre de Trente Ans et reconstruit en 1718 fut vendu comme bien national à la Révolution. En 1825 la Congrégation des Frères de Marie y installa un collège.

Saint-Hippolyte au temps de Napoléon

Il existe peu de renseignements concernant la commune sur la période où Napoléon Ier était au pouvoir en France. On doit donc se contenter de quelques généralités qui ont touché l'Alsace. Napoléon Ier dirige la France à partir de 1799. Il est d'abord premier consul jusqu'en 1804, puis Empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Il organise la réforme de l'État. Quelques changements interviennent dès 1800. Des cantons sont créés, alors que les départements sont maintenus. Les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement ne sont plus élus mais nommés par le premier consul. Les maires et leurs conseillers sont nommés par le préfet en tenant compte de leur civisme et de leur fortune. Le , il crée une pièce d'or, le Napoléon, d'une valeur de 20 francs et qui porte l'effigie et le profil de l'Empereur. Cette pièce restera en circulation jusqu'à la Première Guerre mondiale et contenait 5,80 grammes d'or pur. Napoléon Ier depuis Mayence fait part aux Français de soustraire la patrie aux dangers qui la menacent : un décret impérial daté du annonce une augmentation du prix du sel de 20 centimes par kilogramme et un impôt supplémentaire sur les portes et fenêtres est institué. Par ailleurs tous les citoyens les plus aisés sont appelés à participer financièrement à l'effort de guerre et à supporter le dixième des dépenses extraordinaire. À Saint-Hippolyte, plusieurs personnes sont appelées à participer à cet effort de guerre, en plus de leur contribution foncière et nobiliaire. D'autres habitants de Saint-Hippolyte sont enrôlés dans les campagnes militaires dont certains ne reviendront plus. L'Alsace a fourni à Napoléon 45 000 soldats dont certains sont sortis avec des grades très élevés, comme le maréchal Jean Rapp originaire de Colmar ou encore le maréchal François Joseph Lefebvre (1755-1820) de Rouffach. Ce dernier était l'époux de celle que l'on surnommera « Madame Sans-Gêne », originaire de Goldbach-Altenbach (Haut-Rhin). Saint-Hippolyte garde de cette période de nombreuses maisons avec des niches contenant des statuettes de Napoléon, mais aussi de la vaisselle où sont reproduites les heures de gloire de l'épopée napoléonienne. Il existe également deux bancs en grès placés le long des routes que l'on a nommés d'abord « banc du Roi de Rome » en souvenir de la naissance du fils de Napoléon Ier et le banc de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III.

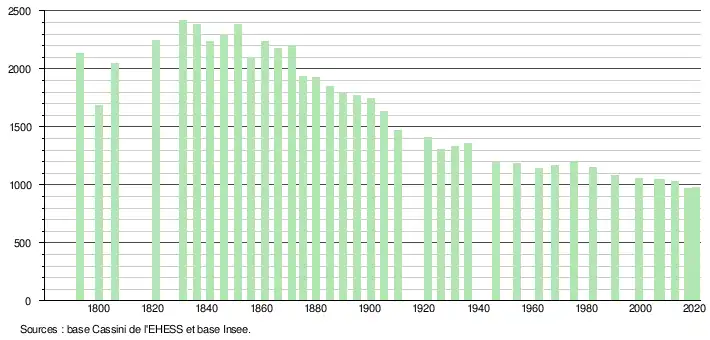

En parcourant le bourg

Vers le milieu du XIXe siècle Saint-Hippolyte comme tant d'autres petits villages purement agricoles, la population loin de s'accroître diminue : elle était de 2241 habitants en 1865, et de 1928 seulement en 1884[46]. Il n'y a donc pas eu lieu de s'étendre pour construire. Tout au plus la route qui conduisait à la gare[47] a vu la construction de quelques maisons. À l'autre bout a été aménagée une promenade publique, une sorte de mail, planté non pas d'ormes mais de platanes, avec dans un coin, une de ces curieuses petites chapelles, larges comme des guérites, mais beaucoup moins hautes, telles qu'on en voit si souvent dans les campagnes d'Alsace. Ici la guérite abrite une vieillotte statue, représentant peut-être un homme, mais pouvant très bien aussi être l'image d'une femme, avec cette inscription Sanct Vendelin qui ne nous fixe guère. Selon l'usage, l'hôtel de ville est bâti juste au centre du bourg, et contrairement à l'usage, la date de sa construction n'est pas inscrite sur la façade principale tournée vers l'Est, il faut aller la chercher sur la façade opposée. Il est vrai, que là, on ne trouve pas une, mais deux dates : sur le linteau de la porte est écrit 1782; au-dessus de cette porte, on lit 1783. Ces deux dates fournissent donc l'âge de l'édifice : le gros œuvre est de 1782, les travaux accessoires sont de l'année suivante.

Un peu partout dans Saint-Hippolyte, on rencontre des objets à noter, et surtout des emblèmes lorrains : derrière l'hôtel de ville, au centre d'une petite place, se trouve une large fontaine en grès rouge, décorée d'un écu avec la croix de lorraine. Du centre de la vasque s'élance une élégante colonnette surmontée d'une grenade enflammée. Dans la maison voisine, datée de 1768, une niche avec une jolie statue de la Vierge portant l'Enfant sur son bras. Un peu à l'Est de l'hôtel de ville subsiste en partie une chapelle du XVe siècle occupée occupée autrefois par un atelier de forgeron. En haut de la façade, on voit une croix de Lorraine avec des armoiries presque effacées. Plus loin deux anges joufflus évidemment anciens, tenant dans leurs mains de longues banderoles. Et voici qu'à la sortie du bourg, vers la plaine, une maison qui attire notre attention. On y trouve des liens qui unissaient les anciens personnages politiques de la ville. Sur le fronton de cette maison on y découvre un écusson daté de 1869 et orné de la croix de Lorraine, d'une serpette, d'un raisin et d'une navette de tisserand. Un peu plus loin, les anciens fossés, encore très visibles, que surplombe de toute sa hauteur la tour de l'angle sud-est, avec son toit pointu pentagonal, surmonté autrefois d'un nid de cigogne. Dans tout le bourg on rencontre des portions assez bien conservées des anciennes murailles à l'assaut desquelles on voit plus que des herbes folles. Cette enceinte avait été élevée, semble-t-il au XIVe siècle et au XVe siècle. En 1581, Charles III dota Saint-Hippolyte d'une foire annuelle à la saint Laurent, c'est-à-dire le et d'une marché tous les lundis[48]. Plus tard, Léopold y construisit un château de chasse qui a depuis changé de destination. Le lieu est occupé par un collège de maristes, et a ensuite servi de maison de retraite. Saint Hippolyte fut aussi un lieu d'exil où les ukases reléguèrent les gens qui avaient déplu au pouvoir, par exemple en 1758, M. de Châteaufort, conseiller à la Cour Souveraine de Nancy[49].

L'occupation allemande entre 1871-1918

L'empereur Napoléon III capitule à Sedan le et est déchu par l'Assemblée nationale. Il avait déclaré la guerre à la Prusse le , une guerre désirée par Bismarck pour rendre possible l'unification de l'Allemagne. Les premières batailles dans le nord de l'Alsace seront désastreuses pour la France (Wissembouirg, Frœschwiller, Forbach…) Le , les Prussiens sont partout dans le centre de l'Alsace. Le , Napoléon III est fait prisonnier à Sedan avec ses 80 000 hommes. L'Alsace est très rapidement occupée et Strasbourg après un siège très long tombe aux mains des prussiens le . Cette guerre fut désastreuse pour la France et c'est à Versailles que la Prusse dicta ses conditions de paix le . Le , le roi Guillaume est proclamé Empereur d'Allemagne à Versailles et le la paix est signée à Francfort. L'Alsace, sauf Belfort, et une partie de la Lorraine sont rattachées à l'Empire allemand.

La Deuxième Guerre mondiale

En septembre 1939, la France est en guerre avec l'Allemagne. Plusieurs mesures de sécurité sont prises par la préfecture de Colmar pour préserver la population des bombardements. La rentrée scolaire n'a lieu que le et les cours se poursuivent jusqu'au . C'est précisément à cette date que les Allemands traversent le Rhin et le ils sont à Saint-Hippolyte où un détachement de l'état-major allemand occupe le collège. Le les allemands expulsent le chanoine Issenhart, âgé de 83 ans. Les salles du collège sont occupées par diverses organisations hitlériennes dont les Kindergarten (jardin d'enfants) destiné à accueillir les enfants de 4 à 6 ans. Une autre salle baptisée Mutter und Kind (Mères et enfants) et une autre Bund Deutscher Mädel (Ligue des filles allemandes) et une salle pour les consultations médicales. En octobre 1943, l'aviation anglaise bombarde des quartiers de Mannheim. Des écoles sont touchées dont l'une notamment abritant 150 élèves avec leurs professeurs qui sont évacués au collège de Saint-Hippolyte. Fin octobre 1944, des élèves aspirants de Heidelberg dont le train a été bombardé arrivent à pied à Erstein complètement épuisés. Le lendemain ils quittent les lieux pour Saint-Hippolyte emmenant avec eux toute la nourriture qu'ils ont pu trouver. Le les Américains occupent le Haut-Koenigsbourg d'où ils tirent des obus vers la plaine. Certains obus tombent sur Saint-Hippolyte où des militaires allemands se sont réfugiés. Les Américains continuant de pilonner les positions allemandes font d'énormes dégâts mais provoquent aussi des morts parmi la population civile. Le frère Joseph Husser, occupé à la sacristie de l'église est tué par un éclat d'obus et est ainsi la première victime de la ville. Une plaque à sa mémoire a été aménagée après la guerre à côté de l'autel Saint Vendelin et rédigé ainsi "À la mémoire de Joseph Husser, S.M. mort au service de la paroisse de Saint-Hippolyte le . In pace".

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Saint-Hippolyte se blasonnent ainsi : |

|---|

Ces armoiries qui figurent sur le sceau de la ville furent utilisées dès le XVIe siècle et évoquent le martyre de Saint-Hippolyte patron de l’église paroissiale. Fulrad, fondateur du monastère de Saint-Hippolyte y avait amené de Rome avant 774 les reliques de ce martyr romain mort en 235, traîné, dit-on, par un cheval indompté. Sur l’écusson figurent les armoiries de Lorraine rappelant l’appartenance de Saint-Hippolyte au duché de Lorraine qui dura du XIIIe jusqu’à la Révolution. En 1697, alors que le duché était annexé à la France, Saint-Hippolyte demanda l’enregistrement de ses armoiries dans l’Armorial général de France, ce qui fut accepté, mais la bande de gueules chargée de trois alérions d’argent fut remplacée par une bande azur chargée de trois croisettes d’or, sans doute pour effacer le souvenir de la Lorraine. L’écusson primitif qui est de Lorraine a été rétabli en 1980.Saint-Hippolyte qui apparaît en 774 sous la dénomination de Fulradovilare, puis en 853 sous l’appellation ad Sanctum Yppolytum fut érigé en ville aux alentours de 1300.

Politique et administration

Finances locales

Cette sous-section présente la situation des finances communales de Saint-Hippolyte[Note 3].