Toul

Toul est une commune française localisée dans le département de Meurthe-et-Moselle (54). Située en Lorraine, la commune fait partie de la région administrative Grand Est. Ancienne principauté épiscopale du Saint-Empire romain germanique, Toul passe sous le contrôle de la France en 1552, au cours du voyage d'Allemagne, avant d'être définitivement annexée en 1648, en vertu du traité de Westphalie.

| Toul | |||||

Cathédrale Saint-Étienne de Toul. | |||||

Blason |

Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Grand Est | ||||

| Département | Meurthe-et-Moselle (sous-préfecture) |

||||

| Arrondissement | Toul (chef-lieu) |

||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Terres Touloises | ||||

| Maire Mandat |

Alde Harmand (PS) 2020-2026 |

||||

| Code postal | 54200 | ||||

| Code commune | 54528 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Toulois [1] | ||||

| Population municipale |

15 857 hab. (2020 |

||||

| Densité | 518 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

22 980 hab. (2020) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 40′ 30″ nord, 5° 53′ 30″ est | ||||

| Altitude | 300 m Min. 200 m Max. 400 m |

||||

| Superficie | 30,59 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Toul (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Nancy (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Toul (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

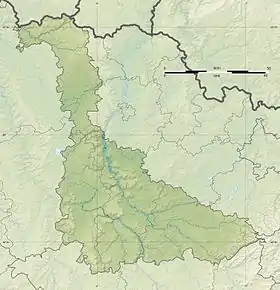

Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle

Géolocalisation sur la carte : Grand Est

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.toul.fr | ||||

Ses habitants sont appelés les Toulois.

Géographie

Localisation

Toul est située sur la rive gauche de la Moselle, à un coude de celle-ci (à cet endroit la Moselle quitte brutalement sa direction nord-sud pour obliquer vers l'est), à l’ouest de Nancy, dans une cuvette formée à l’ouest par les côtes de Meuse, également appelées côtes de Toul, dénomination géographique attribuée aux fameux vins gris de Toul, et à l’est par les côtes de Moselle.

La cité fortifiée est traversée d'ouest en est et de façon souterraine par l'Ingressin[2], c'est également cette petite rivière de la vallée sèche de la Moselle qui alimente les fossés des remparts.

La ville se trouve au pied de deux buttes : la côte Barine (369 mètres)[3] qui fait partie des pelouses du Toulois, site classé Natura 2000[4] et le mont Saint-Michel (387 mètres)[3] où est situé le fort du Saint-Michel, ouvrage du système Séré de Rivières.

Urbanisme

Typologie

Toul est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [5] - [6] - [7]. Elle appartient à l'unité urbaine de Toul, une agglomération intra-départementale regroupant 4 communes[8] et 22 980 habitants en 2020, dont elle est ville-centre[9] - [10].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nancy, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 353 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[11] - [12].

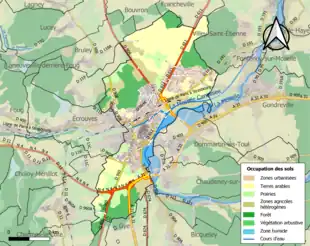

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (51,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (51,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (26,2 %), forêts (17,5 %), zones urbanisées (16,5 %), zones agricoles hétérogènes (12,5 %), prairies (12,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (9,8 %), eaux continentales[Note 3] (4,4 %), cultures permanentes (0,9 %)[13].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[14].

Toponymie

Anciennes mentions : Toullon (Ptolémée), Tullum Leucorum (César, de Bello gallico, lib. i), Tullum Leucorum et Tullum (Itinéraire d'Antonin), Tullio (table théodosienne), Civitas Leucorum Tullo (Notitia provinciarum et civitatum Galliæ), Tullum oppidum (VIe siècle), Leucus et Leutia (Dictionnaire tironien), Tullo civita (tiers de sou), Leuchorum urbs (836), Leucorum oppidum (852), Leucorum civitas quæ nunc dicitur Tullensis (884), Tulla (IXe siècle), Leucha urbs (XIIe siècle), Tullium (1513)[15].

Le nom de Toul est interprété comme venant d'une racine prélatine signifiant éminence, mont : en l'occurrence, le mont Saint-Michel[16].

En allemand : Tull[17]. En lorrain roman Toue.

Micro-toponymie

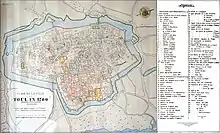

.jpg.webp)

Liste de micro-toponymes relevés sur la commune de Toul à partir des plans cadastraux et plans [18] de fortifications (la carte).

| Toponymes rencontrés | Autres orthographes | Origines |

| Garence[19] (toponyme inusité) | De l’ancien français warance, du latin médiéval warentia « teinture écarlate » - culture attestée au XVIIIe siècle[20]

| |

| Les Courbins (toponyme inusité - voir Brifou) | Corbins | Du latin corvinus. Voir l’ancien français corb et le suffixe-in. "Le Lieu des Corbeaux " |

| A Saint-Jean | À proximité d'une chapelle dédiée à « SAINT—JEAN[21], masure isolée , territoire de Toul, servant de refuge aux vignerons. Près de là était une chapelle de St.—Jean-Baptiste, connue aussi sous le nom d'ermitage de Froide-Terre. » | |

| Barville[22] | Bar Villa ,Barrovilla et Barri-villa | Ancienne villa Gallo romaine sur le mont Bar ? |

| Pré Saint-Mansuy | Anciennes dépendances de l'abbaye de Saint-Mansuy | |

| Les Roses | Anciennes parcelles de vignes (Cru des roses[23]) | |

| Les Chamonts[24] (inusité) | Avec, pour variante Caumont, du latin calvus (« chauve ») et mons (« mont, montagne ») - Lieu défriché, sans plantations | |

| Chavigneux | Champs vigneux ? (plantés de vignes) | |

| Les Plantières | Composé de plant et -ier. (Fém plur) plus couramment Plantiers (Vignes) dans d'autres régions que la Lorraine | |

| La Hottée du Diable[24] | Conte traditionnel - H. LEPAGE - Le Département de la Meurthe. Statistique historique et administrative, Volume 2 - 1845[25] | |

| La fosse Jamblin[26] (inusité) | D'un anthroponyme ? | |

| À Piergault (rue Pierregaul) | Piergauld | D'un anthroponyme ? |

| À Macherin (inusité) | D'un anthroponyme ? | |

| Sur la Belle Croix[19] (toponyme inusité) | D'un groupe de 3 croix[27] mentionné sur les cartes de Toul et environs (Gallica)- 1610 | |

| À Vachevigne | D'une parcelle cultivée en vignes et proche d'une Vacherie (ensemble de vaches pour une exploitation, étable à vaches) | |

| Vers le pré-au-Lait | D'une pâture consacrée aux vaches laitières ou à l’élevage des veaux sous la mère | |

| Au Bordel[19] (toponyme disparu) | De borde («planche, poutre ») avec le suffixe -el. : ancienne cabane | |

| Au Chancheux[28] (toponyme disparu) | De Chaucheur : Pressoir (Anc lorrain) var. Chaucu [29] "Il est fait de bois de chêne, d'orme, de sorbier ou de cormier" | |

| Derrière le Clos Saint Mansuy | De Clos,pièce de terre entourée de haies ou de murs et Ant St MANSUY :dépendances de l'Abbaye éponyme | |

| Les Coclures | De conclos,s. m., enceinte., pâtures encloses ? (côclures par élision du "n") | |

| Grande Corvée (Toponyme IGN - Dommartin-les-Toul) | De Corvée :temps de travail d'un champ gratuit | |

| Corvée (inusité) | De Corvée :temps de travail d'un champ gratuit | |

| Petite Corvée (inusité) | De Corvée :temps de travail d'un champ gratuit | |

| Corvée l'Evêque (inusité) | De Corvée :temps de travail d'un champ gratuit et collectif et fonction sacerdotale | |

| Corvées de Brifoux | Briffou,-faulx | De Corvée : temps de travail d'un champ gratuit et collectif et toponyme "Brifoux" |

| Corvées Damote[19] (toponyme inusité) | - Damande | De Corvée :temps de travail d'un champ gratuit et collectif et anthroponyme "Damote ou Damande" |

| A Franc Tul (Voir Pagney) | Franc Cul | De (re)culée [30]:extrémité d'une parcelle, d'un territoire communal et "franc"(soumis à certaines règles) |

| Cul du Frane (toponyme IGN subsistant) | De (re)culée,extrémité d'une parcelle, d'un territoire communal et d'une variante régionale du mot "frêne" | |

| Bedeuil | Par analogie de (be) deuille[26], fontaines éphémères en lorraine ? [31] | |

| A l'Ecolatrie | De écolâtrie (Charge, emploi d'écolâtre.) présence d'une école ou revenu des terres y consacré ? | |

| Le Pont de Ferrage (Toponyme IGN) | De ferrage : terrain planté en fourrages ? | |

| Sur le Clos des Grèves | De Grève étendue sableuse, graviers ou gravillons ? | |

| Haie Vagny (toponyme inusité) | Haye Vanier | De Haye (anc fr.) pour haie et d'un anthroponyme "Vagny" (Plan de Toul 1846) |

| Crachottes (La,les) | De l'anc fr."Crache"[32] + diminutif - otte : Petites étables ou écuries | |

| A la Trouille (inusité) | De l'ancien français troillier [2] « broyer, presser (les raisins) »,dérivé de truil ou troil, « pressoir à raisins » | |

| Devant Barine | Vineæ in monte Barricino (870) ; Mons Barisnum in comitatu Tullensi (942) ; Mons Barrisinum (960) ; Vineæ montis Barrismi (971) ; Mons Barrisnum (971) ; Mons Barinum (1359) | De l'ancien nom des deux monts de TOUL "BAR" ou "MontBar" et dim. - ine pour le plus petit |

| Côte Barine | Vineæ in monte Barricino (870) ; Mons Barisnum in comitatu Tullensi (942) ; Mons Barrisinum (960) ; Vineæ montis Barrismi (971) ; Mons Barrisnum (971) ; Mons Barinum (1359) | De l'ancien nom des deux monts de TOUL "BAR" ou "MontBar" et dim. - ine pour le plus petit |

| Au But | De l’ancien français "but", variante de "bout". "Au bout du chemin" (chemin de Pont Bernon actuel) | |

| Les loges Grurard[26] (toponyme inusité) | Geurard ? | De "Loge" : Petite cabane, cabanon, hutte. vieux francique *laubja (« abri de feuillage ») et un anthroponyme ? |

| Meix la sœur |

|

De Meix,maison avec jardin, verger, dépendances ; enclos et subdivision d'un finage et "La sœur"-(réf relig. ?) |

| La prairie de la Perelle | Pérèle (Ravin de la) | De perrel (du latin petralis (« de pierre ») et/ou dérivé de perre avec le suffixe -el.) ruisseau de la Perelle ou Pérelle (Ruisseau de la Perelle (A5830360) |

| Les Plorences | Plorances, Florance | De plorance,s. f., pleurs (anc fr.) : Les pleurs |

| les Rasselins[26] (toponyme inusité) - sentier des Rasselins | De Raselina(Tourbe en tchèque) ? : Lieux d'extraction d'argile ? | |

| Les Cronsarts | Gronsart | De Sart,déverbal de sarter. (Défricher par le feu) et Cron ? ou Gron ("Cron" veut dire courba, tortueux.)? |

| A Tolcomte[28] (inusité) | Taux le comte | Tout simplement, la cité de Toul s'écrivait Tol ou Tols en vieux français, donc terres appartenant au comte de Toul. |

| Trait de la Ville | De trait (action de labourage avec des animaux) et Villa (Partie rurale de la demeure gallo-romaine) - finage d’une propriété | |

| Au Bolaivau (Toponyme IGN) | Bolainvaux | De Val (Vau anc fr.) et d'un anthroponyme "Bolai" |

| A Lavaux (inusité) | De vaux, pluriel de val. (vallée restreinte) : "Le val" | |

| Les longevaux[33] (inusité) | De vaux,pluriel de val. (vallée restreinte) : "Les longues vallées" | |

| à Attonvaux[28] | De vaux,pluriel de val. (vallée restreinte) et Atton : Anthroponyme ? - "le val d'Atton" | |

| A Chassinvaux[28] | De vaux,pluriel de val. (vallée restreinte) et Chassin : Anthroponyme ? - "le val de Chassin" | |

| Au Panon (Voir Pagney) | Der. de Pannerie (tuilerie) ? | |

| Les Marions[24] (toponyme inusité) | Diminutif de mare ? | |

| Prébandes | Prébendes | Du lat Praebenda : part de biens prélevée sur les revenus d'une église pour ses clercs, P ê le revenu de ce lieu-dit |

| Charognerie[19] (la) (inusité) | Du latin populaire *caronia ; dérivé de caro, carnis (« chair»).Composé de charogne et du suffixe -erie. - ou "carnifex" le bourreau. | |

| Sous le pré des Foires | Du lieu ou se tenaient les foires [34]aux bestiaux à Toul | |

| Prévoté[35] (toponyme inusité) | Du nom donné (prévôt) à divers officiers d'ordre civil, judiciaire ou religieux (Quartier Gama) | |

| Prévôté[35](Petite) | Du nom donné (prévôt) à divers officiers d'ordre civil, judiciaire ou religieux ((Quartier Gama)) | |

| A la Sansotte (toponyme disparu) | Du nom d'un petit ruisseau ? | |

| Terres le Loup (inusité) | Du nom d'une source"Du Loup" donc le Ru s'écoule vers la Moselle | |

| Fosse le Loup (inusité) | Du nom d'une source"Du Loup" donc le Ru s'écoule vers la Moselle | |

| La Vierge | Du nom de la chapelle 'de la Vierge du refuge" voisine qui lui est dédiée (1630 - 1980 env) | |

| A Taconné | Taconnet,Taconnay | Du nom du ruisseau[36] |

| Saint Jacques[19] (rue idem) | Du Saint éponyme | |

| Abbaye Saint-Mansuy | Emprise bâti de l'abbaye de Saint-Mansuy | |

| Fort Saint-Michel | Emprise de l'ouvrage construit au 19e siècle | |

| Saint-Esprit[19] (inusité) | En référence à la trilogie sacrée ? | |

| Justice (La) | En référence à un promontoire sur lequel était dressé un Gibet (figure sur d'anciennes cartes de Toul) | |

| Saint-Èvre | Ensemble bâti de l'ancienne abbaye | |

| La Vacherie[37] (toponyme inusité sauf "Pont de chemin de fer de la vacherie[38]") | ensemble de vaches pour une exploitation, étable à vaches | |

| Les Béguines (inusité) | Féminin plur de béguin. (Religieuse qui est soumise aux règles monastiques sans avoir prononcé de vœux.) - terres pour leur entretien | |

| Au pont des Gélines[26] | Gélines ace de poules - plus généralement "la volaille" au Moyen Âge - Présence d'un élévage ? | |

| Au chauffour (Voir pagney) | Grand four à cuire la chaux. | |

| Les Grèves | Crèves ? | De gravele, s.f., sable, gravier ? lieu sablonneux, graveleux, grève. |

| Les Fricadelles[26] (toponyme inusité) | fricodelles | Se rencontre aussi avec la graph. fricodelle. "Le meunier avait tué un cochon pour la cérémonie; on savoura le boudin finement parfumé de « sanriotte », la grillade et les « fricodelles » (ID., Terres lorr., 1907, p. 41)." |

| Les Féveresses (inusité) | Fabaria, dérivé de faba, "fève" est attesté par Favières en meurthe et Moselle | |

| Les Pramonts[24] (inusité.) | Inc. | |

| Les Rouges Bonnets[24] (inusité.) | En référence au "sotré", lutin lorrain portant un bonnet rouge ? | |

| A l’Épaule | Inc. | |

| A Cheloup | Inc. | |

| A la Croix Jean-Leclerc | Inc. | |

| Les Anneresses[33] | Inc. | |

| Le Parterre[33] | Inc. | |

| Cretertois (inusité et disparu) | Inc. | |

| Pré de la Madeleine[33] | Inc. | |

| Pré Saintin | Inc. | |

| Le Grand Paquis (toponyme IGN) | Lieu où le gibier vient paître.Les pâquis humides.(Par extension) Toute sorte de pâturages.Terrain appartenant à la communauté, réservé au troupeau communautaire. | |

| Au miroir (inusité) | Inc. | |

| la Hoitte Tache (inusité) | Inc. | |

| Île du Frane (Toponyme IGN voisin) | Ile du Frêne | |

| Barre Saint-Nicolas | Inc. | |

| La terre Saint-Léon (Inusité) | La paroisse Saint-Léon du Toulois est l'une des cinq paroisses du secteur pastoral du Toulois | |

| Les Poirières[26] (toponyme inusité) | Latin pirus,poirier : clairière de poiriers | |

| Chateau Cornu (Toponyme IGN) | Le Cornu : le Diable ? en référence à la légende de Saint Michel ? | |

| Haut de la Pépinière | Lieu d'exploitation horticole attesté sur les anciennes cartes de TOUL et environs[39] | |

| Pépinière | Lieu d'exploitation horticole attesté sur les anciennes cartes de TOUL et environs | |

| Cimetière Saint-Gengoult | Lieu d'inhumation lié à l'abbaye du même nom, aujourd'hui chemin du MOULIN BAS | |

| Aux Plantes airées | Lieu ou les plantes sont aérées (anc fr. airées) ? | |

| A Notre-Dame (inusité) | Nom sous lequel les catholiques désignent la mère de Jésus-Christ. "Terres en lien avec un lieu de culte" | |

| Grande côte sur la Champagne | De l'anc. fr. "champaigne",lat campania « vaste étendue de pays plat » (Militaire) Terrain où guerroyer, par opposition aux forts | |

| Bas de la Champagne | De l'anc. fr. "champaigne",lat campania « vaste étendue de pays plat » (militaire) Terrain où guerroyer, par opposition aux forts | |

| La Champagne | De l'anc. fr. "champaigne",lat campania « vaste étendue de pays plat » (militaire) Terrain où guerroyer, par opposition aux forts | |

| A Touche Bœuf[24] (inusité) Régina Village ? | Fonds bœufs | Parcelle affectée au parcage des bovidés ? |

| Au Paradis | Partie supérieure de la Côte Barine fort escarpée et inaccessible | |

| Corbins sur Brifoux (toponyme inusité) | Parties du lieu-dit Brifou, P ê de Bri (inc.) et Faulx, faho (Fagus lat : Hêtre) Hêtraies | |

| Basses Brifoux | Parties basses du lieu-dit Brifou, P ê de Bri (inc.) et Faulx, faho (fagus lat : Hêtre) Hêtraies ? | |

| Hautes Brifoux | Parties hautes du lieu-dit Brifou, P ê de Bri (inc.) et Faulx, faho (Fagus lat : Hêtre) Hêtraies ? | |

| Plantes aux pourceaux[19] (inusité) | Pâturage spécifique pour les porcins - planté de pourpiers (lat Portulacaceae) donné aux porcs | |

| Pré la Ville (inusité et disparu) | Pâture proche des remparts ou propriété ou dont le revenu est affecté à la Ville (au sens de Cité ou de Villa) | |

| Ravin de la Péréle | Pérèle,cours d'eau affluent du Terrouin ruisseau de la Perelle ou Pérelle (ruisseau de la Perelle (A5830360) | |

| Les Vachalons | Vouachalons | Petits vallons allongés ou pâture de petites vaches ? |

| Plorances sur les vacons | Plorences, Florence | De plorance, s.f., pleurs ? |

| Entre bas barine | Point bas entre les deux reliefs de Toul, passage d'un ancien ruisseau se jetant dans l'Ingressin | |

| Plantes aux Vaches[26] (inusité) | Pré que l'on ne fauche pas, pré sec, sans humidité : on y envoie les vaches en toute saison. | |

| A la feuille morte[24] (inusité) | Présence de bois pourvus de feuilles caduques ? | |

| À Manouin (Mahin) | Prob. d'un anthroponyme : MAHIN, MOHAIN | |

| Sur la tordue de Mohin | Prob. d'un anthroponyme | |

| Sur Ingressin | Fluviolus Lingruscia ,Flumen Angruxia, Engrusia, Engreshin, | Proche du ruisseau l'Ingressin |

| Derrière Saint-Mansuy | Quartier proche de l'abbaye Saint-Mansuy (derrière part rapport à la ville de Toul) | |

| Du Bas et du Haut[24] (inusité) | Référence à la position de la parcelle au bout du chemin dit "à mi-côte" (avenue C TISSERAND) | |

| Sous la Loge des Gardes | Référence à un corps de garde des "vignes" placé sur la route Paris - Metz | |

| Moulin Haut | Référence à un moulin à eau figurant sur les anciennes cartes de TOUL (il n y a plus de voirie à ce nom) | |

| Moulin bas | Référence à un Moulin à eau figurant sur les anciennes cartes de TOUL | |

| Derrière le Moulin de Haut | Référence à un moulin à eau figurant sur les anciennes cartes de TOUL (il n y a plus de voirie à ce nom) | |

| Devant le Moulin Saintin | Cintin | Référence à un Moulin figurant sur les cartes de TOUL (Gallica) et d'un anthroponyme "Saintin" |

| Chemin des Chevaux (Voir Pagney) | Référence à un passage privilégié des chevaux pour l'accès aux parcelles agricoles à exploiter | |

| Derrière Saint-Urbain[40] (clos Saint-Urbain) | Référence à une chapelle dédiée au patron des vignerons | |

| Viergeotte | Référence à une croix ou un calvaire figurant sur les cartes anciennes | |

| La Faiencerie[41] | Fayencerie | Référence à une fabrique du XVIIe siècle (faïencerie de Toul) au lieu-dit Belle-vue[41] |

| Derrière la Faïencerie[41] | Fayencerie | Référence à une fabrique du XVIIe siècle (faïencerie de Toul) au lieu-dit Belle-vue |

| Île des Sables | Référence à une grève sablonneuse en bord de Moselle | |

| Fond du Bichet (toponyme disparu) | Référence au "Bichet" : tout animal d'élevage en patois lorrain (ou unité de mesure locale) | |

| Sur le Guet Jacques | Waid, Weid | Référence au lieu ou se faisait la traversée de la Moselle par bac ou gué (à pied sec) fig, sur les anciennes cartes – Waid ou Weid (influence germanique) |

| Petite Butte sous la Vacherie (toponyme disparu) | Relief proche d'une Vacherie : ensemble de vaches pour une exploitation, étable à vaches | |

| Devant Saint-Urbain | Saint Urbain patron des vignerons avait une chapelle dédiée sur la côte Barine[42] | |

| A Cord[41]. (toponyme disparu) | Sentier à Cord., du relief très pentu, sentier raide | |

| Bas de l'Ingressin | Fluviolus Lingruscia , (838) Flumen Angruxia, (982) Engrusia, (1168-1193) Engreshin, (1779) | Sous le ruisseau Ingressin (Ingressin cours d'eau qui entrait dans la cité: du latin ingredior, -gressinus) |

| Prévôté (Au-dessous de la) (toponyme disparu) | Terrains dont le revenu allait au prévôt de la cité de Toul ? (quartier Gama à Toul) | |

| L'abbé de Saint-Èvre | -Epvre | Terres abbatiales de Saint-Èvre |

| Sur la Mais | Meix | Un meix est aussi précisément une "habitation rurale avec dépendances et attenante à un jardin ou verger" |

| Hautes Vacons (toponyme disparu) | Voiscons | Vacon est attesté sous la forme Vuacon en 1011. Il s'agirait du nom de personne germanique "Wacco" mais aussi WAccoN[43] : Lieu rempli de pierres ou de cailloux, terre inculte. |

| Les Vacons (toponyme disparu) | Voiscons | Vacon est attesté sous la forme Vuacon en 1011. Il s'agirait du nom de personne germanique "Wacco" mais aussi WAccoN[43] : Lieu rempli de pierres ou de cailloux, terre inculte. |

| Sur le chemin du Chavaux | Chaveau | Probablement dérivé de Chavée[44] : Du Wallon Chavèye, donc chavoye, cha+voye et non Val |

| Embannie[45] (Domaine de) | Embanny, Empanny | Embanie, s. f., ban pour la clôture des murailles ou des prés -réserve de terres sujettes à la vaine pâture, sur lesquelles on la défend pour un certain temps.Frédéric Godefroy, Lexique de l’ancien français (lire sur Wikisource), « de é à endover » |

| Valcourt | Vallis curia Walecort, (1350) Sancta-Maria

de Walco, (1486) |

VALCOURT, hameau. et chapelle, cne de Bicqueley (?) ; vill. détruit; hôpital et léproserie (H LEPAGE[46]) |

| Le Jard[19] (situation) | JARD (LE), hameau. cne de Toul.(H LEPAGE[46]) | |

| Libdeau (situation) | Liebidos, (982)

Domus templariorum de Lebedos, (1229) Templi de Leubedos, (1231) Sainct-Jehan de Liebedo, (1269) |

LIBDEAU, f. commune de Toul (maison de Templiers, puis commanderie à l'ordre de Malte). (H LEPAGE[46]) |

| Les grands Moulins[19] (situation) | Molendium (?) | Moulins visibles sur les anciennes cartes (1723) |

| La grosse Borne (situation) | Type de lieu-dit faisant en général référence à l'emplacement d'une borne milliaire romaine sur une voie | |

| Longeau (Ferme et ruisseau) | Vineæ apud Longam aquam (1188) ; Longue Eau (1286) | De "longue" et "eau" en référence au ruisseau |

| Gare-le-Cou (relief) et ruisseau | Gare le col | Prob. de "garde" et "col" (au sens de dépression d'une vallée) cité par H LEPAGE sans autre précision |

| Saussottes [47](inusité sauf chemin rural dit des .) | De l'ancien français saussaie (+ dim. -otte) petite plantation de saules (Lat Salix) | |

| Le tombel (toponyme disparu) | Tombellum (1359) | Probablement de "tombe, tombeau" car dans l'enceinte de l'abbaye de Saint-Evre |

Histoire

Toul et les abords de la Moselle recèlent des sites d’habitats préhistoriques anciens. Tullum est une cité gauloise, capitale des Leuques, située sur la rive gauche de la Moselle à proximité d'une grande île. Ambitieuse, la ville gallo-romaine englobe dans sa première palissade onze hectares[48]. Si le remplissage intra muros a été réalisé dans les premières décennies de son existence, elle est une des plus grandes cités de la Gaule romaine. Elle contrôle le transbordement de la Meuse à la Moselle, rivières navigables. Sa plaine est fertile. Malgré les éphémères reconquêtes de Julien, la cité doit être fortifiée par Valentinien. Ses côtes calcaires au soleil se couvrent de vignes au IVe siècle.

Tullum Leucorum

Les historiens ont expliqué sa fondation par l'obtention d'un droit de cité du peuple gaulois des Leuques. Ceux-ci avaient pour voisins les Médiomatriques, les Lingons et les Séquanes. Ils ne sont cités qu’une seule fois dans la guerre des Gaules : avec les Séquanes et les Lingons, ils fournirent du blé à Jules César lorsque l’armée romaine s’arrêta à Vesontio (Besançon) pour se ravitailler avant d’affronter les Germains d’Arioviste (58 av. J.-C.). (César, De Bello Gallico, I, 40).

Les archéologues pensent que leur dernière capitale était l'oppidum de Boviolles. Mais que sont devenus les Leuques plus d'un siècle et demi après la conquête romaine de César ? Après avoir contribué à fonder Nasium, il est possible qu'ils aient contribué à l'édification de Toul administrée initialement par des Romains.

Apollogranum, création plus méridionale des légions romaines et de leurs troupes auxiliaires à la fin du Ier siècle, apparaît mieux placée aux carrefours des voies de terre. À vocation militaire, elle devient une place commerciale et religieuse rivale. Mais elle décline pendant les terribles guerres du IVe siècle et au Ve siècle.

Pendant ces temps troublés s'est installé le christianisme primitif. Tullum partage avec Grand au IVe siècle le siège d’un évêché itinérant. Saint Mansuy devient le premier évêque à demeure. À l’arrivée des premiers Francs après 456, la cité, commandant à un vaste diocèse dans la province ecclésiastique de Trêves, est gouvernée par son évêque et une bande de barbari, c'est-à-dire une troupe de soldats. À la suite de la bataille de Tolbiac, le roi Clovis se serait arrêté à Toul et aurait appris les rudiments du christianisme auprès d'un prêtre, le futur saint Waast. Plus sûrement, le roi mérovingien aurait entériné la création d'un vaste comté dans cette marche de l'est, appelée à se nommer royaume d'Austrasie au VIIe siècle. Toul est également la patrie d'adoption de saint Loup.

Une bataille décisive et fratricide entre les rejetons de Childéric II se livre aux abords de « Tullum » en 612. Les guerriers de Thierry II roi de Bourgondie, bénéficiant de la complicité des eudes austrasiens, écrasent les troupes fidèles de son frère Thibert, roi d'Austrasie après un combat terrible qui dura la plus grande partie du jour. Un atelier monétaire et la délégation de fonctions régaliennes caractérisent la Tullo civitas mérovingienne puis carolingienne.

La cité médiévale de Toul

Malgré les aléas du pouvoir temporel épiscopal au VIIIe siècle et les ravages des Normands fin 889 et des Hongrois en 917, la cité et une partie du diocèse sont ensuite gouvernées par les comtes et les évêques au IXe siècle, puis par les évêques Gauzelin et Gérard au Xe siècle. Gauzelin a obtenu en 928 d'Henri Ier l'Oiseleur des pouvoirs étendus sur le comté de Toul ; il contrôle la fonction comtale occupée par un vidame. Mais ce dernier s'émancipe, usurpe le pouvoir et devient comte. Intégré au royaume de Germanie sous Otton Ier, le plus vaste diocèse de Lotharingie supérieure subit l'influence champenoise, bourguignonne et germanique. L'évêque Gérard commence la construction de l'église cathédrale dédiée à saint Étienne en 965.

Le diocèse de Toul devient un foyer actif de la réforme bénédictine. Dans sa suburbium, respectivement en un faubourg au sud-ouest et un autre au nord-ouest, deux abbayes, Saint-Èvre la plus ancienne et Saint-Mansuy fondé en 965 sur la crypte du premier évêque, ont été installées.

Brunon de Dagsbourg-Egisheim s'illustre en évêque défenseur de sa cité de Toul et de l'Empire face aux prétentions champenoises. Ce cousin lorrain de l'empereur accède à la première fonction pontifical à Rome, sous le nom papal de Léon IX. Après sa mort, il est canonisé à Toul. Les Augustins fondent en son honneur à Toul une abbaye saint Léon IX vers 1091. L'abbaye bénédictine Saint-Gengoult est fondée en 1105, à partir d'une ancienne collégiale homonyme, par l'évêque Pibon.

Toul n'a connu qu'une croissance modeste pendant les XIIe et XIIIe siècles, à peine un triplement de sa surface. Sa population urbaine est estimée à 7 000 habitants vers 1250.

Frédéric Ier Barberousse accorde (confirme) aux évêques de Toul le droit de frappe monétaire à leur effigie, à Toul et au château de Liverdun qu'ils possèdent. Les bourgeois de Toul entrent en révolte pour obtenir des droits, mais ils ne parviennent en 1192 qu'à provoquer l'intervention militaire, restauratrice de l'ordre ancien, de l'empereur Henri VI, protecteur des droits du chapitre cathédral.

La lignée des comtes de Toul, à laquelle se rattachent notamment Mathieu de Lorraine (mort en 1199) et, tardivement, Jean de Lorraine, fils du duc Ferry III, s'est émancipée du pouvoir épiscopal. Elle perd en 1261 sa fonction régalienne supprimée par l'évêque de Toul. L'évêque orchestre le jeu politique et accorde une commune en 1271. Les bourgeois obtiennent de larges privilèges en 1304 et 1331. Néanmoins le pouvoir des élites économiques est miné au XIVe siècle par la crise économique, causée par la mévente du vin de la région concurrencé par les vins de Bourgogne.

Les trente années d'épidémies pesteuses qui suivent 1349 entérinent une chute drastique et générale de population, de l'ordre du tiers à long terme. Elle n'est comblée qu'à l'époque de la Renaissance, vers 1520.

Ville libre du Saint-Empire romain germanique après la bulle impériale de 1367 par le souverain Charles IV, la Tull germanique n'en finit pas de vider ses querelles intestines entre pouvoirs rivaux depuis 1287, faute de pouvoir souverain efficace. L'évêque, le représentant impérial, les chanoines, les abbés et chapitres des monastères saint Mansuy et saint Epvre sous contrôle respectif de la maison de Bar et de Lorraine, la commune bourgeoise, les regroupements bourgeois, les corporations, la population laborieuse parfois en colère s'opposent ensemble et à tour de rôle. Ces sourdes rivalités ne cessent qu'au XVIe siècle.

Un exemple de ces démêlés politiques apparaît au XIIIe siècle sous l'épiscopat de Gilles de Sorcy. Une lutte de l'évêque autoritaire contre la bourgeoisie s'emballe à propos des impôts du mois des versaines (avril). Une révolte populaire imprévue éclate, chassant l'évêque et sa suite, comme les meneurs bourgeois effrayés. Piteusement réfugié à Nancy, le pontife Gilles de Sorcy est obligé de reprendre son comté de Toul, les armes à la main avec le duc de Bar et le duc de Lorraine, Ferry III. Un accord est conclu au terme de sa reprise en main : les bourgeois doivent s'acquitter de 16 livres monnaie de Toul par tête . Mais l'évêque s'engage à payer son avènement à la milice et aux pauvres, soit quatre mesures de vin, 800 livres de pain, un bœuf entier bouilli avec panais. La succession épiscopale de Gilles de Sorcy est néanmoins troublée. Le pape consulté prend l'initiative de nommer un moine franciscain, Conrad Probut.

En 1300, les bourgeois toulois, soucieux d'indépendance, concluent un accord avec Philippe le Bel, suzerain de Champagne. Ce roi de France donne sa protection contre un service militaire de deux jours par an et des redevances annuelles. Fiers de leur appartenance à une ville d'Empire en 1367, les bourgeois toulois laissent tomber en quenouille ce pacte royal. En 1445, l'influence française revient inopinément. Charles VII réclame pour son trésor les arriérés de l'accord de protection, soit 2 000 livres de rente annuelle. Les bourgeois piqués dans leur honneur refusent. Le protecteur se mue en agresseur, les troupes royales brûlent les faubourgs de Toul. La diplomatie reprend ses droits, et, après une tergiversation de deux années, une compensation accorde les partis : Toul et ses élites acceptent à nouveau l'influence française.

La ville dont les chantiers de la cathédrale Saint-Étienne s'achèvent en 1496 sous la direction de Jacquemont (ou Jacquemin) de Commercy, architecte et auteur du magnifique portail gothique de l'église réalisé de 1447 à 1496, reste néanmoins une place marchande et religieuse incontournable de la Lorraine méridionale. Lorsqu'un duc de Lorraine ou son épouse veulent acquérir bijoux, pièces d’orfèvrerie, meubles luxueux ou autres vêtements de prestige, ils doivent quitter leur modeste résidence de Nancy pour gagner la cité proche de Toul, à défaut d'une Metz déjà lointaine.

Le 18 novembre 1461, en rendant hommage à Dagobert ainsi qu'à Charlemagne, Louis XI confirma sa protection royale pour l'église de Toul par ses lettres patentes[49].

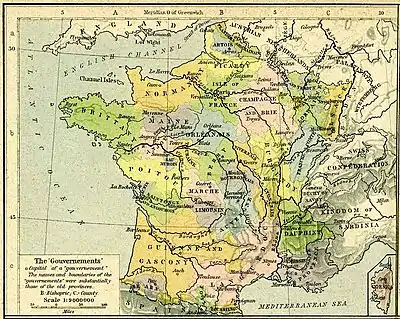

Les temps modernes

En 1551, les princes protestants allemands, en lutte contre Charles Quint, recherchent le soutien du roi de France. À Lochau, près de Torgau, est signé un accord qui prévoit la participation financière et militaire de la France à leur action. À Chambord le , est signé un traité qui prévoit que le roi Henri II occupera, pour des raisons stratégiques, en qualité de vicaire du Saint-Empire romain germanique, les villes de Metz, Toul et Verdun, « et autres villes de l’Empire ne parlant pas allemand ». Le « Voyage d’Allemagne » est conduit par le roi Henri II, « défenseur des libertés germaniques », soutenu par François de Guise et le cardinal Charles de Lorraine.

Toul est occupée par l'armée française le 13 avril 1552. La ville, dont les édiles étaient rassurés par la branche cadette de Lorraine, les princes de Guise, au service du roi de France, n'offre qu'une résistance symbolique. Devant le fait accompli, elle remet ses clefs au connétable de Montmorency. Selon l'historiographie française, l'entrée solennelle du roi Henri II avait été « festive ». En fait, le roi de France s'était rendu en armes dans la cité touloise, où il avait été reçu seulement par l'évêque Toussaint de Hocédy. Le maître échevin avait en effet déjà quitté sa cité, en signe de protestation, pour Pont-Saint-Vincent, non loin de la cité ducale[50].

Pour laver cet affront, Henri II passe alors à Nancy, où il destitue la duchesse-régente et emmène en otage le petit duc Charles III, âgé de 9 ans, à la cour de France. Le roi de France soumet ensuite Metz, le 18 avril 1552, et enfin Verdun en juin 1552, dans des conditions similaires. L’occupation française commence de facto à Toul et dans les Trois-Évêchés[50]. Charles Quint s’efforce de reprendre les Trois-Évêchés. Mais le siège de Metz, catastrophique pour les armées impériales, sonne le glas des espoirs impériaux. C’est le début d’un lent processus, qui conduira au rattachement juridique de Toul à la France en 1648, entériné par le traité de Westphalie.

Le grand perdant de la chevauchée d'Austrasie est le duché de Lorraine, dont l'État bien formé se trouve privé d'une possibilité d'expansion naturelle. Les ducs de Lorraine s'efforcent alors de tenir en sous-main les politiques temporelles épiscopales. Ils placent leurs hommes aux postes clefs ; leurs parents ou des amis complaisants accèdent à l'épiscopat ou aux abbatiats déterminants. Fort d'arrangements politiques très favorables dus à la faiblesse royale en cette fin de XVIe siècle, les ducs de Lorraine parviennent à tenir les évêchés. Ils accaparent ou abusent des principautés épiscopales de Metz, de Toul, de Verdun respectivement jusqu'en 1607, 1637 et 1661.

Pendant les guerres de Religion, Henri de Guise fait occuper Toul par la Ligue. Charles III capture les villes de Toul et Verdun, mais il doit les rendre en 1594. La cité ne redevient royale qu'après l'abjuration du roi navarrais, Henri IV. À la paix de Folembray en 1595, Henri IV, conciliant, nomme François de Vaudémont le troisième fils de Charles III, gouverneur de Toul et de Verdun.

En 1602, Henri IV affermit sa ligne politique. Il transforme les villes protégées et contrôle avec attention les évêchés. Les évêques sont soumis au serment de fidélité, ils ne peuvent plus solliciter l'investiture impériale pour entrer en possession de leur temporel. Ils ne peuvent laisser leurs sujets porter leurs appels au tribunal impérial de Spire. L'obligation s'applique bientôt aux bourgeois des villes. L'idée d'un parlement à Metz germe en 1609, mais la régence de Marie de Médicis instaure une pause, voire un retrait de 1610 à 1624, dans les mutations juridiques et administratives royales.

À cette époque, les évêques de Toul, malgré la perte de leurs pouvoirs temporels, portent encore l'épée et la crosse : ils demeurent en titre et en fonction des princes du Saint-Empire. Le Saint-Empire envoie ses convocations et ses mandats aux diètes jusqu'en 1612.

Louis XIII et son ministre Richelieu reprennent avec vigueur leur contrôle régalien. De 1631 à 1632, les temporels épiscopaux sont occupés. Le parlement de Metz, créé en 1633, traite désormais les appels de la justice des évêques, mais aussi des tribunaux citains ou bourgeois. Le sceau de la ville de Toul, symbole d'autonomie, est supprimé en 1633.

L'administration française s'installe dans la foulée. Le 16 août 1634, Louis XIII crée par ordonnance le bailliage de Toul. La gabelle est instaurée pour payer les gages des magistrats.

Par lettres patentes du 10 mai 1636, le parlement français de Lorraine, qui avait pour siège Metz, est transféré à Toul pour cause de mésentente avec le gouverneur de la place. L'entrée solennelle à Toul se fait le 16 avril 1637 ; le parlement exilé y séjourne 22 années au terme desquelles l'interminable querelle avec le gouverneur, qui a ordonné son exil, s'éteint. Ensuite à l'instar de l'intendance de Lorraine, le parlement réside à Metz. Toul conserve son présidial.

Depuis 1633, la guerre de Trente Ans dévaste les terroirs lorrains. Pillages réguliers de la soldatesque de passage en campagne, misères et calamités paysannes affaiblissent indirectement l'économie touloise, car la ville est mieux protégée. Mais la dépopulation, conséquence d'épidémies ravageuses, et le cortège de la pauvreté et de la misère sévissent partout.

Cette portion de territoire lorrain, appelée désormais les Trois-Évêchés, est annexée officiellement à la France, en vertu des articles 72 et 73 du traité de Munster rédigé en octobre 1648. Il comprend en particulier la ville de Toul. C'est, dans les faits, la fin des principautés d'Empire et du statut médiéval de ville d'Empire.

Louis XIV préserve toutefois les antiques franchises de la ville. Mais par les indults de 1664 et 1668, le roi nomme et institue officiellement les évêques lorrains. Les vexations religieuses envers les populations de confession réformée touchent faiblement Toul au contraire des marges méridionales et orientales de son diocèse, et surtout de Metz. Dès 1670, Toul et l'ensemble des Trois-Évêchés bénéficient des avantages fiscaux pour relancer l'économie. L'essor rapide de ce territoire français contraste avec la stagnation du duché de Lorraine et des terres d'Empire.

En 1679, une gestion cartésienne du territoire français oblige à un rassemblement des vassaux, cités à comparaître, à faire hommage à la couronne et à rentrer dans le giron de l'état. La chambre de réunion au parlement accomplit en quelques années un accroissement démesuré du territoire des Trois-Évêchés. Les possessions du duché de Lorraine et les terres d'Empire sont réduites à leurs plus simples expressions. La fiscalité française caractérisée par la vénalité des offices est introduite.

Les anciennes défenses vétustes de Toul ont été détruites. Lors de cet arasement, médailles et monnaies romaines sont mises au jour à profusion. Dom Calmet alors témoin rapporte que celles de peu de valeur en bronze servaient aux jeux d'enfants. Les autres pièces de valeur faisaient l'objet de trafic incessant, il était facile d'en trouver en vente dans les étalages populaires de souvenirs.

À Toul et en Lorraine française, de nouvelles forteresses sont construites. Mais la paix de Ryswick discutée entre 1697 et 1698 arrête les réunions territoriales. La chambre de réunion du parlement doit céder et même revenir à un statu quo ante. Autour de 1700, les états de Léopold, duc de Lorraine revenu, réussissent une reconstruction économique fulgurante, par une politique d'incitation fiscale et d'immigration audacieuse Plus que jamais, les Trois-Évêchés gardent les frontières de l'est de la France. Toul est à nouveau fortifiée par Vauban en 1700. Seule la porte de Metz est conservée dans son état d'origine.

Le duché de Lorraine, devient français selon les clauses traité de Vienne (1738). Il est intégré à la France à la mort du roi Stanislas en 1766. Une réorganisation du vaste diocèse de Toul s'ensuit : l’évêché de Toul est transféré à Nancy en 1777 afin de créer l’évêché de Nancy-Toul, en l'amputant du diocèse de Saint-Dié nouvellement formé.

En 1790, Toul devient chef-lieu de district dans le département de la Meurthe.

Toul chef-lieu de cantons et d'arrondissement

Toul, qui s'enorgueillit d'un beau pont de pierre, est en 1800 une sous-préfecture du département de la Meurthe à 24 kilomètres de la préfecture Nancy. L'ancien palais épiscopal devient hôtel de ville. La cité est assiégée par les Prussiens en 1815.

Toul prend un premier essor avec l'arrivée du chemin de fer en 1852, sur la ligne de l'Est de Paris à Strasbourg.

Assiégée, elle doit capituler au bout d’un mois devant les troupes prussiennes lors de l’invasion de 1870. Les anciennes fortifications sont intégrées après la guerre franco-prussienne de 1870-1871 dans le système de défense de la France face à l’Est, aussi connu sous le nom de système Séré de Rivières, depuis le milieu du XIXe siècle. Elle est ainsi fortifiée en 1874 par une ceinture de places fortes. Ainsi douze ouvrages apparaissent sur les hauteurs de Saint-Michel, Bruley, Lucey (Bois-Quart), Domgermain, Tillet, Villey-le-Sec. Frouard en aval reçoit même des fortifications spécifiques afin de couper l'accès à la vallée de la Moselle et contrôler au plus près le réseau ferroviaire principal par des dispositifs d'arrêt .

Après le siège, Toul ne compte en 1872 que 6 930 habitants. Le retour des prisonniers et des réfugiés repeuple la vieille cité qui n'est spécialisée que dans le commerce de vins et d'eaux-de-vie, la faïence et la broderie. Elle possède de beaux édifices et un quartier de cavalerie. Place de guerre de troisième classe, elle possède un tribunal de première instance, un collège communal, une belle bibliothèque, une société d'agriculture.

La population compte à peine 12 000 habitants à la fin du premier conflit mondial en 1919. Les activités de broderie, chapellerie, de faïences et de culture du houblon sont les plus citées. Les cantons nord et sud de Toul comptent avec leurs 19 communes, respectivement 18 300 et 14 300 habitants.

Le mercredi , les Allemands sont proches de la ville sur laquelle leur artillerie envoie se premiers obus. Le 20, la bataille s'engage et l'infanterie française oppose une vive résistance à la progression de l'ennemi. Les canons allemands ont pris pour cible la cathédrale dont la toiture, touchée par un obus de 210 prend feu. L'incendie embrase rapidement le reste de l'édifice. Des blocs de pierre tombent sur le parvis, des flammes immenses jaillissent de la grande rosace et des tours, le grand orgue, qui date du XVIIIe siècle, est complètement consumé. Le 21, les troupes françaises se retirent. Pendant 3 jours le feu ravage le quartier Sud de la ville et ses monuments subissent des dégâts très importants (40 % de la ville est détruite pendant la Seconde Guerre mondiale). La restauration de ses monuments est lente en raison de coûts trop élevés pour être supportés par la seule ville elle-même. Cependant, depuis 1999, des efforts significatifs ont été entrepris avec l’aide de l’État et des collectivités régionales et départementales pour accélérer ce programme de restauration.

Le , les soldats de la 3e armée américaine du général Patton, venant de Vaucouleurs, entrent dans Toul que les Allemands ont abandonné dans la nuit, après avoir mis le feu aux casernes et à l'arsenal.

Le commence à la prison centrale Ney la première d'une série de mutineries qui secouent le système carcéral français[51].

Politique et administration

Toul est chef-lieu de deux cantons :

- le canton de Toul-Nord est formé d’une partie de Toul et des communes d’Aingeray, Boucq, Bouvron, Bruley, Dommartin-lès-Toul, Écrouves, Fontenoy-sur-Moselle, Foug, Gondreville, Lagney, Laneuveville-derrière-Foug, Lay-Saint-Remy, Lucey, Ménil-la-Tour, Pagney-derrière-Barine, Sanzey, Sexey-les-Bois et Trondes (28 036 habitants) ;

- le canton de Toul-Sud est formé d’une partie de Toul et des communes de Bicqueley, Blénod-lès-Toul, Bulligny, Charmes-la-Côte, Chaudeney-sur-Moselle, Choloy-Ménillot, Crézilles, Domgermain, Gye, Mont-le-Vignoble, Moutrot, Ochey, Pierre-la-Treiche, Sexey-aux-Forges et Villey-le-Sec (14 770 habitants).

Tendances politiques et résultats

Voici les résultats du 2d tour de la présidentielle à Toul : Emmanuel Macron (En Marche!) arrive en tête du scrutin, avec 54,59 % des suffrages exprimés. Marine Le Pen (FN) se place en deuxième position avec 45,41 % des voix.

On note un vote blanc à hauteur de 5,17 % chez les votants, ainsi que 2,04 % de votes nuls[52].

Administration municipale

Le maire de Toul depuis avril 2014 est Alde Harmand pour un mandant de 6 ans (2014-2020).

Le conseil municipal de Toul est constitué d'un maire, 32 adjoints et conseillers municipaux (18 hommes et 15 femmes)[53].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[54] - [Note 4].

En 2020, la commune comptait 15 857 habitants[Note 5], en diminution de 0,68 % par rapport à 2014 (Meurthe-et-Moselle : +0,06 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Vers 1496, la population de Toul compte environ 6 000 habitants[57].

Enseignement

La ville de Toul compte quatre collèges, dont trois publics et un privé : Amiral-de-Rigny, Valcourt, Croix-de-Metz et Jean-Baptiste-Vatelot[58].

De plus, elle compte trois lycées, deux publics, dont un général et un professionnel, et un privé, à la fois général et professionnel : Louis-Majorelle, Nicolas-Joseph-Cugnot et Jean-Baptiste-Vatelot[59].

Économie

Longtemps marquée par la présence de l’armée, la ville a été touchée au début des années 1990 par plusieurs restructurations militaires, qui ont provoqué la perte de plusieurs milliers d’emplois. Son tissu industriel, assez dense (ZI de la Croix-de-Metz), est aujourd'hui durement menacé (fermeture de l’usine Kléber - groupe Michelin en 2009, premier employeur du Toulois). L’activité tertiaire y reste sous-représentée, et aucune formation supérieure n’y est dispensée (à l’exception d’un BTS transport).

Les environs de Toul constituent un terroir viticole ancien, les Côtes-de-toul, AOC depuis 1998, où l’on produit notamment le Gris de Toul.

La centrale photovoltaïque de Toul-Rosières, mise en service en novembre 2012, est la plus importante de France.

L'abbé VAULTRIN, chanoine de la collégiale de Toul, brosse un portrait de l'économie agricole de l'ancien régime pour la région du Toulois, dans deux articles parus dans le Journal de l'agriculture, du commerce et des finances en 1768[60].

Secteur primaire ou Agriculture

Le secteur primaire comprend, outre les exploitations agricoles et les élevages, les établissements liés à l’exploitation de la forêt et les pêcheurs. D'après le recensement agricole 2010 du Ministère de l'agriculture (Agreste[61]), la commune de Toul était majoritairement orientée [Note 6] sur la polyculture et le poly-élevage (auparavant même production) sur une surface agricole utilisée[Note 7] d'environ 992 hectares (surface cultivable communale) stable depuis 1988 - Le cheptel en unité de gros bétail s'est nettement réduit de 679 à 496 entre 1988 et 2010. Il y avait encore 16 (36 en 1988) exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune employant 37 unités de travail[Note 8], (jusqu'à 39 auparavant) ce qui plaçait la commune parmi les rares dont l'activité agricole s'était maintenue.

Culture locale et patrimoine

Édifices civils

- Remparts gallo-romains (vestiges) construits au IIIe siècle et situés Passage B, près de la place des Trois-Évêchés avec enceinte.

- Hospice Saint-Charles situé rue 18, 20 du Docteur-Denis.

- Ancien Bailliage situé 1 rue des Lombards avec porte.

- Commanderie des Templiers de Libdeau. Unique vestige de l'architecture templière en Lorraine. Commanderie fondée avant 1190. Portail de la chapelle déposé au musée lorrain de Nancy.

- Ancien hôpital des Bourgeois et ancien hôtel de Pimodan situé 6, 6bis, 8 rue du Général-Gengoult anciennement 6, 8 rue Saint-Gengoult construit aux XVe siècle ; XVIe siècle ; XVIIe siècle ; XVIIIe siècle. Fondation médiévale de l'ancien hôpital des Bourgeois, devenu hôtel particulier. Architecture échelonnée du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Ancien hôtel de Pimodan (dépendance de l'hôpital) aménagé de la fin du XVe au XVIIIe siècle.

- Ancienne Maison de l'Apothicaire de style Renaissance située 8 place de la Croix-de-Fue : escalier ; élévation ; toiture ; balustrade construite au XVIe siècle.

- Monument aux morts de E.J. Bachelet et I.J. Antoine, inauguré en 1923, situé Porte de France.

- Ancienne Maison dite des Chevaliers de Malte située 30 rue du Général-Gengoult : élévation ; toiture, construite au XVIIe siècle.

- L'hôtel de ville, ancien palais épiscopal érigé au XVIIIe siècle sous Scipion-Jérôme Bégon (1723-1753) et Claude Drouas de Boussey (1754-1773), évêques de Toul.

- Le musée d’Art et d’Histoire, dans l’ancienne Maison-Dieu dont la fondation remonterait au Xe siècle sous l’épiscopat de saint Gérard. La salle du fonds lapidaire est aménagée dans l’ancienne chapelle des Malades, de style gothique et construite au XIIIe siècle.

- Fontaine Louis-Curel, entre la rue Gambetta et la rue Thiers. Par ailleurs, il existe aussi une fontaine Louis-Curel à Saint-Germain-sur-Meuse.

- Les fortifications de Toul, construites par Vauban sont toujours en eau.

- En 1874, la place forte de Toul devient l’une des principales places du système Raymond Adolphe Séré de Rivières.

- De 1887 à 1914, l’adaptation militaire du système Decauville va être réalisée par le commandant Péchot à la batterie de Bouvron près de Toul[62].

- La ville de Toul, malgré les dommages causés lors de la Seconde Guerre mondiale, montre une riche variété architecturale du Moyen Âge à nos jours.

- La salle de spectacles et de concerts L'Arsenal a été inaugurée en 2013.

Ancien palais épiscopal actuellement hôtel de ville.

Ancien palais épiscopal actuellement hôtel de ville. Maison de l’Apothicaire.

Maison de l’Apothicaire. Monument aux morts, Porte de France.

Monument aux morts, Porte de France. Enceinte

Enceinte Enceinte de Toul, porte Moselle.

Enceinte de Toul, porte Moselle. Fontaine Louis-Curel.

Fontaine Louis-Curel. Le musée d’Art et d’Histoire, rue Gouvion-Saint-Cyr.

Le musée d’Art et d’Histoire, rue Gouvion-Saint-Cyr. Plaque sur le monument érigé en mémoire d'un accident d'avion.

Plaque sur le monument érigé en mémoire d'un accident d'avion.

Édifices religieux

- La cathédrale Saint-Étienne de style gothique flamboyant (façade) et rayonnant, construite du XIIIe au XVe siècle, jouxtée par le deuxième plus grand cloître gothique de France et deux chapelles Renaissance.

- La collégiale Saint-Gengoult de style gothique avec un cloître de transition gothique flamboyant-Renaissance.

- L'église Saint-Évre.

- L'église Saint-Paul à Croix de Metz.

- L'ancienne église Saint-Mansuy.

- L'ancien couvent Saint-Léon construit au XVIIIe siècle : bâtiment conventuel ; réfectoire ; cuisine. Il s'agit à présent du collège Rigny.

- L'ancien couvent des Cordeliers construit au XVe siècle - XVIIe siècle situé rue du Ménin ; rue du Pont-des-Cordeliers : chapelle ; portail ; élévation ; toiture (ruines).

- L'ancienne abbaye Saint-Èvre.

- L'ancienne abbaye Saint-Mansuy.

- La chapelle templière de Libdeau, construite dans le deuxième tiers du XIIe siècle et située à la sortie de Toul, au bord de la route départementale 611 en direction de Dieulouard.

- La chapelle Notre-Dame-de-Gare-le-Col XVe siècle : statues XIVe et XVIe siècles provenant des portails de la cathédrale, sur le ban de la commune de Bicqueley.

- La chapelle Notre-Dame de Recluse sur le Mont Saint-Michel.

- La chapelle Saint-Charles à l'hôpital.

- L'ancienne chapelle du musée d’Art et d’Histoire.

- L'ancienne chapelle de la base aérienne à Croix de Metz.

- L'ancienne chapelle de l'abbaye Saint-Mansuy.

- Le temple protestant et Église évangélique Mennonite même bâtiment.

- La synagogue située au 15 rue de la Halle construite en 1812, réaménagée sous le Second Empire, dans le style mauresque (inaugurée en 1862). Ancienne école hébraïque édifiée en 1869, classée aux Monuments historiques. Le cimetière israélite actuel est situé rue de Briffoux, le long de la voie ferrée, en face du cimetière chrétien situé de l’autre côté.

- Salle du Royaume, rue Louis-Majorelle .

- L'Église chrétienne du centre (ECC) (association évangélique).

Collégiale Saint-Gengoult.

Collégiale Saint-Gengoult. Église Saint-Évre à Saint-Évre.

Église Saint-Évre à Saint-Évre. Église Saint-Paul à croix de Metz.

Église Saint-Paul à croix de Metz. Chapelle Notre-Dame.

Chapelle Notre-Dame. Chapelle templière de Libdeau.

Chapelle templière de Libdeau. Chapelle Notre-Dame-de-Gare-le-Col de Bicqueley.

Chapelle Notre-Dame-de-Gare-le-Col de Bicqueley. Chapelle Saint-Charles de l'hôpital.

Chapelle Saint-Charles de l'hôpital. Ancienne chapelle de l'abbaye Saint-Mansuy.

Ancienne chapelle de l'abbaye Saint-Mansuy. Ancienne abbaye Saint-Mansuy.

Ancienne abbaye Saint-Mansuy. Ancienne église Saint-Mansuy.

Ancienne église Saint-Mansuy. Temple.

Temple. Synagogue.

Synagogue.

Légende de la côte Barine

Jadis, le mont Saint-Michel s'appelait le mont Bar ; il était le repaire du diable, qui y présidait des sabbats. Le saint évêque Gérard décida d'exorciser le mont en le dédiant à l'archange saint Michel, d'où son nom actuel. Dans la nuit précédant la cérémonie, le diable vint avec une gigantesque hotte fabriquée par ses démons pour transporter le mont ailleurs. Mais le lever du jour le surprit alors qu'il n'avait pas terminé sa tâche : il se précipita alors vers l'ouest avec sa hotte, mais il trébucha et le contenu de la hotte se déversa, formant ainsi une nouvelle colline, appelée côte Barine.

La légende explique à la fois le nom du mont Saint-Michel et celui de la côte Barine (diminutif de Bar) et le fait que celle-ci est plus petite que son voisin ainsi que sa situation à l'ouest de ce dernier.

Personnalités liées à la commune

- Pierre d'Ailly, cardinal (1351-1420), fut chanoine de Toul et y résida en 1414 ;

- Vaast d'Arras, prêtre ayant catéchisé Clovis avant son baptême (puis évêque d'Arras) ;

- Pierre Bach (1906-1971), peintre paysagiste, né à Toul, s'installe en 1930 à la marine d'Erbalunga à Brando (Haute-Corse) ;

- Charles François de Bicquilley (1738 - Toul † 1814), militaire, philosophe et mathématicien des XVIIIe et XIXe siècles ;

- Pierre Marie de Bicquilley (1771 - Toul † 1809 - Bataille de Villafranca del Bierzo), général de brigade du Premier Empire, fils de Charles François de Bicquilley ;

- Michel Foucault (1926-1984), a fondé le GIP (Groupe d'information sur les prisons). L'histoire de ce collectif composé d'intellectuels fait écho à un mouvement social qui a ébranlé les murs de la centrale Ney, à Toul, en décembre 1972.

- Marcel Bigeard (1916-2010), général, député de Meurthe-et-Moselle et secrétaire d’État à la Défense nationale, né et mort à Toul (une Fondation « Général Bigeard » a été créée à Toul en 2011) ;

- Antoine Claude, dit « Monsieur Claude » ; naissance à Toul (Meurthe), du chef de la Sûreté sous le Second Empire ;

- Jean Colombier, né à Toul le 3 décembre 1736, mort à Paris le 4 août 1789, médecin militaire français, chirurgien et hygiéniste ;

- Gaston Danville (1870-1933), homme de lettres ;

- François Louis Dedon-Duclos (1762-1830), général de division de la Révolution et de l'Empire (nom gravé sous l'Arc de Triomphe) ;

- Claude Drouas de Boussey, évêque de Toul de 1754 à 1773 qui y a fondé le collège Saint-Claude et financé nombre de bonnes œuvres.

- Euchaire, martyr, évêque itinérant martyrisé en 362 à Pompey selon la légende ;

- Èvre, évêque de Toul de 500 à 507 ;

- Bruno d'Eguisheim-Dagsbourg (Eguisheim, Alsace, ou Dabo, Lorraine – Rome, ), évêque de Toul couronné pape le sous le nom de Léon IX ;

- Nicole Feidt, précédemment députée, maire de la ville jusqu'au 25/05/2013 ;

- Nathalie Foreau, culturiste française ;

- Frothaire, évêque de Toul fondateur de l'abbaye Saint-Èvre ;

- Étienne Gantrel (1646-1706), graveur, éditeur et marchand d'estampes ayant exercé à Paris ;

- Louis Thomas Gengoult général français dit le baron Louis né à Toul le , ancien ministre des Finances mort en 1837 ;

- Jean-Baptiste Gouvion (1747-1792), général de la Révolution et député à l'Assemblée législative ;

- Louis-Jean-Baptiste Gouvion (1752-1823), général de division de la Révolution et de l'Empire ;

- Laurent de Gouvion-Saint-Cyr (1764-1830), maréchal de Napoléon (1812), ministre de la guerre sous la Restauration ;

- Gauzelin, évêque de Toul de 922 à 962 ;

- Gérard, évêque de Toul de 963 à 994 ;

- Hassan Hajdi, guitariste du groupe Ange ;

- Rachid Hamdani, footballeur ;

- Houin Pierre (1994-), aviron : champion d'Europe 2015, champion du monde 2015, vainqueur du monde 2016 en LM2X, champion olympique 2016 en double poids légers (LM2X) ;

- René Jacquot, boxeur, champion du monde, né à Toul ;

- Grégoire Jagot (Nantua 1750 - Toul, 1838) : homme politique, député à l'Assemblée législative puis à la Convention nationale ;

- Pierre Choderlos de Laclos passa deux ans de sa vie à Toul en garnison ;

- Pascal Lance, coureur cycliste professionnel ;

- Arsène Lejeune, architecte ;

- Sébastien Loeb, multiple champion du monde de rallye automobile, marié à Toul le 10 septembre 2005 à Séverine Mény, résidente et fille d’un important concessionnaire automobile de la région ;

- Louis Majorelle, ébéniste décorateur, né à Toul en 1859 ;

- Mansuy, premier évêque de Toul ;

- Nadine Morano, ancienne députée, secrétaire d'État et ministre ;

- Philippe Morenvillier, député de Toul depuis mars 2008 ;

- Nicolas François de Neufchâteau (1750-1828), ministre de l'intérieur, directeur sous le Directoire et sénateur (Premier Empire) au nouveau collège épiscopal Saint-Claude[63] ;

- Roger Nicolas, humoriste, chansonnier, acteur ;

- Jean-Baptiste Nôtre (1732-1807), organiste de la cathédrale de Toul ;

- Joseph Oury (1852-1949), organiste de la cathédrale, compositeur, pédagogue ;

- Pierre Alexis de Pinteville (1771-1850), général de brigade de la Révolution et de l'Empire, mort à Toul ;

- Dominique Potier, député socialiste de la cinquième circonscription de Meurthe-et-Moselle, élu le 17 juin 2012 ;

- Jean Raulin (1443-1514), prédicateur français ;

- Henri de Rigny (1782-1835), amiral et homme politique français, né à Toul ;

- Antoine Saint-Hillier (1737-1803), général de division de la Révolution française ;

- Nicolas Signac (vers 1585-1645), compositeur ;

- Auguste Tilly, graveur sur bois du XIXe siècle ;

- Eugène Train, professeur d'architecture ;

- Jacques Thouvenot (1753-1810) général de la Révolution, né à Toul ;

- Pierre Thouvenot (1757-1817) général de la Révolution et de l'Empire, né à Toul ;

- Loup de Troyes, né à Toul plus connu sous le nom de saint Loup, évêque de Troyes ;

- Pascal Vigneron, chef d'orchestre, organiste, trompettiste, directeur artistique du festival Bach de Toul ;

- Jacques de Vigneulles, chevalier de l'Ordre du Roi, gouverneur des pays et ville de Toul pour le roi au début du XVIIe siècle[64] ;

- Michel Aaron Weill (1814-1889), grand-rabbin d'Alger et rabbin de Toul.

Familles

Héraldique

La ville porte de gueules au tau d’or.

La ville porte de gueules au tau d’or.

Les anciennes armes selon l'armorial D'Hozier : De gueules à la lettre T d'argent (alias d'or) le bas terminé en fleuron.

Sa devise historique : ville « pieuse, antique, fidèle » (pia prisca fidelis[66]).

Au Moyen Âge, la ville portait les armes des villes d'Empire relevant directement de l'autorité impériale, avec son blason actuel en écusson. Il pouvait se blasonner ainsi : 'd’or à l’aigle de sable à une seule tête, au vol éployé chargée en cœur d’un écusson de gueules au T d’or[67].

Vie militaire

Unités tenant actuellement garnison à Toul :

- 516e régiment du train

- détachement du Service Industriel de l'Aéronautique (à Domgermain)

Unités ayant tenu garnison à Toul :

- Régiment de Toul, 1765

- 7e régiment d'artillerie, 1791

- 30e Bataillon du Génie, 1906

- 39e Régiment d’Artillerie, 1906

- 6e Régiment d’Artillerie à Pied, 1906

- État-Major du 20e corps d’armée, 1914

- État-Major de la 13e division d’infanterie, 1914

- État-Major de la 43e division d’infanterie, 1914

- État-Major de la 2e division d’infanterie nord-africaine, 1939

- 146e régiment d’infanterie, 1900-1914

- 153e régiment d’infanterie, 1906-1914

- 156e régiment d’infanterie, 1887-1914 et 1919-1930

- 160e régiment d’infanterie, 1906-1914

- 168e régiment d’infanterie, 1914

- United States Army Air Service, 1918

- 22e Régiment de Tirailleurs Algériens, 1939

- 403e Régiment d’Artillerie Anti-Aérien, 1939

- 68e Régiment d’Artillerie Divisionnaire est formé en 1939 et dissous à l’armistice

- 10e Régiment du Génie

- 15e Régiment de Sapeurs de Chemin de Fer, 1939

- 15e Régiment du Génie de l’Air 1951-1998

- 48e Bataillon de Sapeurs Télégraphistes - 18e Régiment du Génie

- 20e Bataillon du Génie

- Établissement du Matériel de Toul-Domgermain

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Orientation technico-économique de la commune : production dominante de la commune, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel de l'ensemble des exploitations agricoles de la commune à la production brute standard.

- Superficie agricole utilisée : superficies des terres labourables, superficies des cultures permanentes, superficies toujours en herbe, superficies de légumes, fleurs et autres superficies cultivées de l'exploitation agricole.

- Unité de travail annuel : mesure en équivalent temps complet du volume de travail fourni par toutes les personnes intervenant sur l'exploitation. Cette notion est une estimation du volume de travail utilisé comme moyen de production et non une mesure de l'emploi sur les exploitations agricoles.

Références

- « Meurthe-et-Moselle », sur habitants.fr (consulté le ).

- L'Ingressin passait rue des Tanneurs

- Toul site France, le trésor des régions, consulté le 1er septembre 2013.

- La côte Barine site du conseil général de Meurthe-et-Moselle, consulté le 1er septembre 2013.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Toul », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Henri Lepage, Dictionnaire topographique du département de la Meurthe, 1862.

- Aude Wirth, Les Noms de lieux de Meurthe-et-Moselle, Dictionnaire étymologique, Haroué, Gérard Louis, , 313 p. (ISBN 978-2914554435).

- Elsaß und Lothringen deutsch, Berlin, 1860 (OCLC 162854178).

- Lamontagne (Toul). Auteur du texte, « BnF Catalogue général », sur catalogue.bnf.fr, (consulté le ).

- « Plan de la ville de Toul », sur gallica.bnf.fr (consulté le ).

- « Journal de l'agriculture, du commerce et des finances », sur Gallica, (consulté le ).

- « Toul. [Epure] 7 [recto] - [plan] [secteur] la Hottée du Diable ; les Rouges Bonnets ; Piergaul ; Les Marions ; Les Creves ; Les Vachalons ; route de verdun ; route de Metz », sur Musée des Plans-reliefs (consulté le ).

- J.-B. Dupont, Topographie historique, statistique et médicale de l'arrondissement de Lille : Département du Nord /, Chez Delarue ;, (lire en ligne).

- « Toul. [Epure] 11 [recto] - [plan] [secteur] Mt-St-Michel [suite] ; chapelle Saint-Jean ; Saint-Fiacre ; Les Loges Geurard ; les Poirières ; les Fricadelles ; les Rasselins », sur Musée des Plans-reliefs (consulté le ).

- « Toul. [Epure] 8 [recto] - [plan] [secteur] Mont-Saint-Michel ; Chapelle de la Vierge », sur Musée des Plans-reliefs (consulté le ).

- Léon Zéliqzon, Dictionnaire des patois romans de la Moselle, Strasbourg : Istra, (lire en ligne).

- Armand Boileau, Toponymie dialectale germano-romane du nord-est de la province de Liège: analyse lexicologique et grammaticale comparative, Librairie Droz, (ISBN 9782251661889, lire en ligne).

- Klein, « LES DEUILLES EN PAYS DE COLOMBEY », mensuel, , études touloises (lire en ligne).

- Sainte-Palaye (M. de La Curne de, Jean-Baptiste de La Curne), Dictionnaire historique de l'ancien langage françois : Chie : Deca, 1877, , 492 p. (lire en ligne), p. 364.

- « Toul. [Epure] 13 [recto] - [plan] [secteur] devant St-Urbain ; Faïencerie ; chemin de Bruley », sur Musée des Plans-reliefs (consulté le ).

- G HOWALD, « les rues de Toul », mensuel, , n° 122 (lire en ligne).

- « Toul. [Epure] 15 [recto] - [plan] [secteur] la Prévôté ; route de Neuf-Château », sur Musée des Plans-reliefs (consulté le ).

- Husson, Camille (18..-18.. ; pharmacien). Auteur du texte, « Notice sur l'eau de Tacomet (territoire de Toul) / par Husson,... », sur Gallica, (consulté le ).

- « Toul. Cahier F : Campagne. [Folio]2[verso]. Plans et développements des maisons du n°53 au n°71V », sur Musée des Plans-reliefs (consulté le ).

- « Toul. Cahier G : Campagne. [Onglet 1] Compagnie des chemins de fer de l'est. Viaduc de la Vacherie. », sur Musée des Plans-reliefs, (consulté le ).

- Lamontagne (Toul). Auteur du texte, Plan de la ville de Toul (lire en ligne).

- « Toul. Cahier F : Campagne. [Folio]1 [recto - 2]. Bande n°2 : du n°1 au n°10. Table 12 ; Faïencerie ; Table 13. Développement des maisons de la bande n°1. Plans et élévations des chapelles St-Urbain, St-Jean, St-Fiacre et N.D. de Refuge. », sur Musée des Plans-reliefs (consulté le ).

- « Toul. Cahier F : Campagne. [page de titre, verso, plan sur calque n°2] », sur Musée des Plans-reliefs (consulté le ).

- Etudes touloises, « Saint Urbain dans le Toulois », mensuel, , p. 28 (Saint Urbain dans le Toulois).

- Jean Baptiste Bonaventure de Roquefort, Glossaire de la langue romane, , 822 p. (lire en ligne).

- « chavée — Wiktionnaire », sur fr.wiktionary.org (consulté le ).

- « Toul. [Epure] 17 [recto] - [plan] [secteur] Terre des Embanny ; Plaine de St-Evre ; rectification de la route nle de Nancy à Orléans », sur Musée des Plans-reliefs (consulté le ).

- « Dictionnaire topographique de la France. Dictionnaire topographique du département de la Meurthe / réd. sous les auspices de la Société d'archéologie lorraine par M. Henri Lepage,... », sur gallica.bnf.fr (consulté le ).

- Etudes touloises, Réapparition d’un ancien culte populaire, disparu prématurément du Toulois, à travers la récente acquisition d’une statue par le musée de Toul, Toul, par Michel HACHET et Vincent LAMARQUE, , p. 28 "Plantée en terre à une cinquantaine de mètres de la chapelle Saint-Urbain, une borne en pierre calcaire, marquée du « T » de Toul et datable du XVIIe siècle, matérialise une limite entre les lieux-dits Saint-Urbain et Les Saussottes".

- Jacques Choux et Abel Liéger, « Découvertes gallo-romaines à Toul (Meurthe-et-Moselle) (1946-1949) », Gallia, vol. 7, no 1, , p. 88–101 (ISSN 0016-4119, DOI 10.3406/galia.1949.2121, lire en ligne, consulté le )Le tracé présumé de l'enceinte primitive gallo-romaine est discuté dans une publication archéologique de 1949 (Plan inclus à l'article).

- Lettres patentes de Louis XI, Amboise, le 18 novembre 1461 (lire en ligne).

- Guy Cabourdin: Les temps modernes, de la Renaissance à la guerre de Trente Ans, Encyclopédie illustrée de la Lorraine, Histoire de la Lorraine, Presses universitaires de Nancy, Nancy, 1991 (pp. 67-73).

- Michelle Zancarini-Fournel, Les luttes et les rêves : Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Paris, Éditions La Découverte, , 995 p. (ISBN 9782355220883), chap. 17 (« Le moment 68 »), p. 836.

- « Toul (54200) : Résultats de l'élection présidentielle 2017 », sur LExpress.fr (consulté le ).

- « Ville de Toul, la Mairie de Toul et sa commune (54200) », sur Annuaire-Mairie (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Nouveau Voyage de France, vol. 2 de Jean-Aimar Piganiol de La Force, page 99

- « Toul », sur lescolleges.fr (consulté le ).

- « Toul », sur leslycees.fr (consulté le ).

- Abbé VAULTRIN, « MÉMOIRE Sur le Pays Toulois », Journal de l'agriculture, du commerce et des finances, Paris, Knapen, janvier et février 1768 (BNF 32797536).

- « Ministère de l'agriculture et de l'alimentation - agreste - La statistique, l'évaluation et la prospective agricole - Résultats - Données chiffrées », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ) : « Principaux résultats par commune (Zip : 4.4 Mo) - 26/04/2012 - http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/zip/Donnees_principales__commune.zip ».

- Alain Meigner, le chemin de fer militaire à voie de 60, vie et œuvre du colonel Péchot.

- Le collège Saint-Claude, dont les bâtiments existent encore, avait été fondé en 1769 par l'évêque Claude Drouas, mais, contrairement au collège Saint-Léon, il eut une brève existence. Source : « Histoire et anecdotes des rues et places de Toul », Cercle généalogique de Liverdun et du Toulois (consulté le ).

- Société des lettres, sciences et arts (Bar-le-Duc), « Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc », sur Gallica, (consulté le ), p. 186

- Emblèmes de France - Toul

- Association le Pélican, Toul en Lorraine, Regensburg, Schnell + Steiner, 2011, p. 4.

- Blason de Toul sur le site municipal

Voir aussi

Bibliographie

- Publications et revue trimestrielle Études Touloises, éditées depuis 1949 par le C.E.L.T. ou Cercle d'Études Locales du Toulois. Ce cercle est présidé par son fondateur, le docteur vétérinaire Michel Hachet.

- Jean Schneider, « Toul au milieu du XVIe siècle », dans Le Pays lorrain, 33e année, 1952, p. 59-66 (lire en ligne)

- « Journal du siège de Toul (14 août-23 septembre 1870) », dans Le Pays lorrain, 1954, p. 79-93 (lire en ligne)

- Collections du Musée Municipal de Toul (25 rue Gouvion Saint-Cyr 54200 Toul), fruit du partenariat muséologique avec le C.E.L.T. (Cercle d'études locales du Toulois)

- Bernard Humbert, « Cartes et plans de Toul », dans Études touloises, 1977, no 8, p. 5-30 (lire en ligne)

- Bernard Humbert, « Toul en juin 40 : une ville de l'Est dans la tourmente », dans Études touloises, 1980, no 18 p. 1-19, p. 20-45, p. 46-54, planches 1 à 10, planches 11 à 21

- Jacques Bombardier, Andrée Campanni, Gérard Howald, « 1000 ans, une cathédrale, une ville », dans Études touloises, 1981, no 21 p. 1-16, p. 17-29, p. 30-45

- Jean Schneider, « La cité de Toul aux derniers siècles du Moyen Âge » conférence du 13 janvier 1981, dans Études touloises, 1982, no 27, p. 5-8 (lire en ligne)

- G. Hamm, Carte archéologique de la Gaule. 54. La Meurthe-et-Moselle, Paris, 2005.

- Gérard Howald, « Les rues de Toul », dans Études touloises, 2007, no 122 p. 3-10, ;, « Faubourg Saint-Èvre », p. 15-21, « Faubourg Saint-Mansuy », p. 22-26, « Croix-de-Metz », p. 27-29

- Philippe Masson, « Défendre et construire. Les conséquences de l’érection des nouveaux remparts sur l’urbanisme l’urbanisme Toulois au XVIIIe siècle », dans Études touloises, 2007, no 123, p. 32-38 (lire en ligne)

- Gérard Howald, « Histoire des maires de Toul », dans Études touloises, 2008, no 125 p. 3-12, p. 13-20, p. 21-26, p. 27-35

- Gérard Moitrieux, avec la collaboration de Jean-Noël Castorio, Le Nouvel Espérandieu, tome III, Recueil Général des sculptures sur pierre de la Gaule, Toul et la cité des Leuques, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2011. G. Hamm

Articles connexes

- Liste des évêques de Toul

- Bataille de Toul

- Hugues de Toul (chroniqueur médiéval)

- Voie romaine Reims-Metz

- Place forte de Toul

- Côtes-de-toul (AOC)

- Centrale photovoltaïque de Toul-Rosières

- Trou des Celtes, grotte-refuge utilisée par les Leuques au voisinage de Toul

- Aire urbaine de Toul

- Pays toulois

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Office du tourisme de Toul

- « Toul », Monographies communales de Meurthe-et-Moselle réalisées pour l'exposition universelle de 1889 et conservées par les Bibliothèques de Nancy, sur https://galeries.limedia.fr