Borne milliaire

Dans la Rome antique, les bornes milliaires étaient des bornes routières, généralement réalisées en pierre locale et sous forme de colonnes monolithiques, portant une inscription et destinées à marquer les distances sur le tracé des principales voies romaines d'Italie et des provinces romaines. À partir du milieu du IIIe siècle, dans les provinces gauloises, les distances peuvent parfois être exprimées en lieues gauloises ; certains auteurs parlent alors de borne leugaire.

Unités adoptées

L'unité de distance utilisée sur les bornes milliaires (en latin, miliarium au sing., miliaria[1] au plur.), était de 1 000 pas romains (d'où le terme milliaire) — chacun de ces pas faisant deux enjambées —, soit environ 1,482 km[2]. En Gaule, une autre unité a aussi été utilisée : la lieue, très probablement d'origine gauloise ; c'est la raison pour laquelle les bornes gauloises sont dites leugaires.

Il n'est pas certain que cette lieue ait eu une valeur tout à fait uniforme dans toute la Gaule romaine. Certains auteurs latins de l'antiquité tardive donnent pour la lieue une valeur de 1 500 pas, soit environ 2 222 mètres[3] — distance qui s'intègre bien dans le système des mesures romaines. Mais, selon certains relevés topographiques, une lieue gauloise plus longue aurait pu au moins coexister : Jacques Dassié lui donne une valeur de 2,45 (± 50 mètres)[4] - [5].

Description générale

Les bornes milliaires, le plus souvent, se présentent comme des colonnes cylindriques ou ovalisées, parfois parallélépipédiques, de calcaire, de grès, de granit ou de basalte, dont la base est cubique et en saillie pour permettre un enracinement plus solide, et dont la hauteur varie de 2 à 4 m, le diamètre de 0,5 à 0,8 m. Mais les bornes milliaires peuvent également être accolées contre un rocher ou une construction ; elles peuvent aussi correspondre à un pilier d’une villa, à de simples poteaux indicateurs, à des pierres destinées à aider les cavaliers à se mettre en selle, à des troncs d’arbres… On retrouve pour les bornes modernes et contemporaines les mêmes utilisations.

Usage et aspect

Les bornes milliaires étaient élevées de mille en mille, en plus de la distance, elle comportaient aussi une mention, le cas échéant, pour rappeler les travaux d’entretien des voies romaines, ordonnés par l’Empereur ou par le fonctionnaire placé sous son autorité. Elles portaient donc une inscription mentionnant habituellement :

- le nom du magistrat, ou de l'empereur ayant fait réparer la route et sa titulature. La titulature impériale, par sa précision, est d'une grande utilité pour déterminer la date d'érection de la borne. Sous le Haut-Empire, elle est rédigée au nominatif, tandis qu'au Bas-Empire elle est souvent rédigée au datif de dédicace[6] qui transforme la borne en un monument à l'honneur de l'empereur ;

- une formule (fecit, refecit, restituit…) ;

- la distance entre le point d'implantation — qui n'est pas mentionné — et le lieu de départ ou d'arrivée, indiquée en milles romains (environ tous les 1 480 mètres), en lieue gauloise (correspondant à un mille et demi), ou leurs subdivisions.

Le rôle exact des bornes milliaires a fait l'objet de discussion. Elles assuraient incontestablement un rôle de représentation du pouvoir, dont elles manifestaient l'action. On les a parfois assimilées à des moyens de propagande. Pour Benjamin Isaac, si les bornes milliaires ne sont pas des objets utilitaires leur fonction de communication doit être replacée dans le contexte de monarchie autocratique qu'était l'Empire. Ainsi dans la partie orientale de l'Empire les bornes milliaires portent la titulature de l'empereur en latin, alors que les indications de distance sont souvent en grec : cette dernière partie peut donc bien être lue par la population à la différence de la première qui n'est donc pas destinées à être lue par la population provinciale. Cette dernière en effet ne connaît pas en général le latin, langue de l'armée et de l'administration impériale. Mais selon lui, le message n'était pas tant destiné aux soldats qu'utilisé par leur hiérarchie pour manifester sa loyauté envers l'empereur[7].

Toujours selon Benjamin Isaac, dans plusieurs provinces, en Bretagne, en Judée et en Pannonie, les premières bornes milliaires datent du voyage d'Hadrien dans ces régions : l'armée et ses officiers manifestant ainsi leur fidélité au souverain et la bonne administration des territoires placés sous leur autorité. Les bornes n'illustreraient alors pas tant la volonté de l'Empire de manifester sa puissance envers ses sujets que le rapport liant l'empereur et les responsables des provinces[8]. La disposition des bornes le long des routes n'obéirait pas à une logique particulière et l'accumulation de bornes en un même lieu ne signalerait que la répétition mécanique d'un bornage servant à donner des gages de fidélité. Benjamin Isaac note toutefois la possibilité que les bornes aient aussi eu un rôle plus concret indiquant sur le terrain des assignations fiscales.

Th. Kissel a récemment approfondi cette idée et soutient que les bornes avaient un rôle institutionnel et fiscal important. En effet, l'entretien régulier des routes romaines était à la charge des communautés riveraines et sans possibilité d'immunité[9]. Les conditions concrètes de cet entretien sont très mal connues, mais il est certain que le coût était très lourd[10] et certaines bornes milliaires portent la mention des communautés ayant participé à la construction ou à l'aménagement de la route[11] même si le plus souvent ils mentionnent l'action de l'empereur, responsable en dernier lieu des routes de l'Empire. Ce dernier pouvait parfois financer les travaux ou les confier à ses soldats. Les bornes milliaires servaient aussi à donner des informations territoriales : dans une dispute territoriale en Phrygie, les bornes milliaires servent de référence pour définir les responsabilités de chacun face aux exigences de l'administration[12], les bornes milliaires délimitaient donc les différentes sections de routes qui devaient être construites ou entretenues par les provinciaux[13].

Chaque réfection ou chaque redéfinition des exigences fiscales pouvait entraîner un rebornage, une nouvelle borne s'ajoutant à l'ancienne. Il est donc assez courant de trouver plusieurs bornes milliaires d'époque différente en un même lieu. Ainsi à Rijswick, non loin de La Haye, on a retrouvé en 1997 quatre bornes milliaires datant des règnes d'Antonin le Pieux, Caracalla, Philippe l'Arabe et Trajan Dèce[14].

Description de quelques bornes

Sur certaines d'entre elles, on peut encore lire l’inscription permettant de les dater.

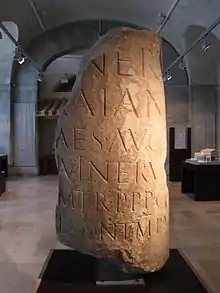

Cette borne est située sur l'actuelle commune de Paudex (Suisse) et porte :

- IMP(eratori) CÆS(ari) T(ito) ÆLIO ANTONIN(o) AUG(usto) PIO P(ontifici) M(aximo) TRIB(unicia) POT(estate) CO(n)S(uli) III P(atri) P(atriae). AVENT(ico) M(illia) P(assuum) XXXVIII[16].

- « Sous l'empereur César Titus Ælius Antoninus Auguste, le Pieux, grand pontife, revêtu de la puissance tribunicienne, alors qu'il était consul pour la troisième fois, père de la patrie. 38 000 pas d'Avenches. »

De nombreuses bornes ont été réutilisées par la suite, comme support de fontaine, de croix ou comme colonne. Le remploi d'une borne milliaire de la via Agrippa dans le déambulatoire du chœur de la cathédrale Saint-Apollinaire en est un bon exemple.

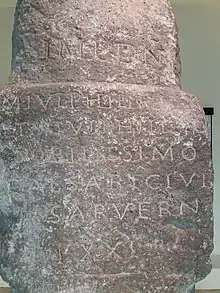

Cette borne se trouve à Vaas sur l'ancienne voie romaine au passage du Loir à XVI lieues de Tours (Caesarodvnvm) et du Mans (Vindinvm). Elle est en grès roussard. Le texte gravé indique la même mesure que la carte de Peutinger, copie d'une carte du IVe siècle.

Découverte en 1880, elle était située sur la route romaine entre Augustodunum (actuelle Autun) et Civitas Arvernorum (actuelle Clermont-Ferrand), indiquant la distance restante jusqu'à cette dernière. Elle se trouve actuellement dans le hall des thermes des Dômes, à Vichy.

Borne milliaire de la commune de Rom, située sur la voie romaine Bordeaux-Saintes-Poitiers-Tours, datant de l'empereur Tacite (275-276). Elle est aujourd'hui visible dans une salle du donjon de Niort (Deux Sèvres) et porte l'inscription :

- IMP(eratore) CAES(are) MAR(co) CLAV(dio) TACITO INV(icto) PIO F(elici) AVG(usto) PONT(ifice) M(aximo) P(ater) P(atriae) TRIB(uniciae) P(otestatis) CON(sule) II Ad C(ivitatem) P(ictavorum) L(imonum) L(eugae) XVI Ad F(ines) L(eugae) XX

Traduction :

- Sous l'empereur César Marc Claude Tacite invaincu, pieux, heureux, auguste, grand pontife, père de la patrie, revêtu de la puissance tribunitienne pour la première fois, consul pour la seconde fois, seize lieues de Limonum, capitale des Pictons, vingt lieues de la frontière

Le musée archéologique de Nice-Cimiez, sur le site de ville romaine de Cemenelum, conserve une borne milliaire d'Hadrien provenant de la Via Julia Augusta dont Cemenelum était le principal poste. Elle porte cette inscription :

- " CCXVI // IMP CAESAR DIVI // TRAIANI PARTHICI F // DIVI NERVAE N TRAIA // NVS HADRIANVS AVG // PONT MAX TRIB POT IX // COS III VIAM IVLIAM // AVG A FLVMINE TREB // BIA QVAE VETVSTATE // INTERCIDERAT SVA // PECVNIA RESTITVIT // DCV "

Traduction :

- 216. L'empereur César, fils du divin Trajan le parthique, petit-fils du divin Nerva, Hadrien Auguste, grand pontife, détenteur de la puissance tribunitienne pour la neuvième fois, fait consul pour la troisième fois, a restauré à ses frais, depuis le fleuve Trebbia, la Via Julia Augusta qui avait disparu par l'effet de sa vétusté. 605.

Notes et références

- Bien que la graphie latine avec un seul l se soit généralisée dans les publications d'archéologie romaine (voir en bibliographie) depuis le XIXe siècle, certains latinistes maintiennent la variante milliaria/milliarium (Gaffiot, p. 976 — qui indique toutefois un renvoi depuis mile).

- De façon plus précise, leur nom (mil(l)iarium) vient de celui du mille, le module qui sert à jalonner les voies, soit mille pas romains ou 1 478,50 m. Le pas romain (passus) correspond en effet à deux enjambées, et vaut 5 pieds, soit environ 1,48 m

- André Davy, Les barons du Cotentin, Condé-sur-Noireau, Éditions Eurocibles, coll. « Inédits et introuvables du patrimoine Normand », , 319 p. (ISBN 978-2-91454-196-1), p. 20.

- « bornes milliaires et leugaires • L'encyclopédie • L'Arbre Celtique • 9635 • L'encyclopédie • L'Arbre Celtique », sur encyclopedie.arbre-celtique.com (consulté le )

- Voir aussi unités de mesure romaines#La lieue gauloise pour des compléments, et des références.

- Christian Landes, « Naissance et mort d'une voie romaine », L'Archéologue, no 47, , p. 6.

- B. Isaac, The Limits of Empire. The Roman Army in the East (revised edition), Oxford, 1993, pp. 304-309« it is conceivable that the imperial titulature appeared on milestones to convince the monarch and his entourage of the loyalty of the provincial governor and his army ».

- B. Isaac, The Limits of Empire. The Roman Army in the East (revised edition), Oxford, 1993,p. 308 : « they are the symptoms of a system that makes any official suspect who does not produce mechanical declaration of obedience ».

- Digeste 50, 4, 1 et 12 et 18 cité par Th. Kissel, "Road-Building as a munus publicum" dans P. Erdkamp dir., The Roman Army and the Economy, Amsterdam, 2002, p. 135-136.

- Th. Kissel, op. cit., p. 130-133.

- Par exemple CIL III, 199, CIL III, 7195, CIL VIII, 10322 et CIL VIII, 10327.

- Th. Kissel, op. cit., p. 140-141.

- Th. Kissel, op. cit., p. 159.

- De vier mijlpalen van het Wateringse Veld : site présentant la découverte.

- Borne de Péronnes-lez-Antoing : réf. AE 1986, 502 = AE 2002, 999 = AE 2003, 1200

- Référence épigraphique CIL 17-02, 00657 = CIL 13, 09062 = IR-01, 00040 = AE 2006, +00916.

- Borne de Rom (Rauranum) : réf. CIL 17-02, 00433 = CIL 13, 08928 = CAG-79, p. 269.

-

Bibliographie

- Voir la bibliographie sommaire de (en) John Paul Adams (Université d'État de Californie à Northridge, env. 2001-2006, mais incomplète), et une courte bibliographie, plus récente, dans (it) Kolb 2011.

- On peut aussi consulter, pour le territoire français, la bibliographie du site Archeolyon (env. 2004).

- Principaux recueils

- (la) Corpus Inscriptionum Latinarum, XVII [Miliaria Imperii Romani], sous la dir. de Gerold Walser (de), Anne Kolb (de), et al.

- CIL XVII-1 : miliaria provinciarum Hispaniae, Britanniae

- CIL XVII-2 : Pars secunda, Miliaria provinciarum Narbonensis Galliarum Germaniarum, éd. par Gerold Walser (de), Berlin, 1986 (ISBN 978-3-11-004592-5)

- CIL XVII-3 : miliaria Italiae (en projet)

- CIL XVII-4 : miliaria provinciarum Illyrici et Europae Graecarum

- CIL XVII-4-1 : Pars quarta, Illyricum et provinciae Europae Graecae. Fasciculus primus, Miliaria provinciarum Raetiae et Norici, éd. par Gerold Walser (de), Anne Kolb (de), Gerhard Winkler, Manfred G. Schmidt (de) et Ulrike Jansen, Berlin, 2005 (ISBN 978-3-11-017483-0)

- CIL XVII-4-2 : Pars quarta, Illyricum et provinciae Europae Graecae. Fasciculus secundus, Miliaria provinciae Dalmatiae, éd. par Anne Kolb (de), Gerold Walser (de) et Ulrike Jansen, Berlin, 2012 (ISBN 978-3-11-017623-0)

- Pannonia, Moesia, Thracia, Dacia, Macedonia e Achaia (publ. en cours)

- CIL XVII-5 : miliaria provinciarum Asiae (en projet)

- CIL XVII-6 : miliaria provinciarum Syriae, Arabiae, Aegypti (en projet)

- CIL XVII-7 : miliaria provinciarum Africae (en projet)

- (de) Ingemar König (de), Die Meilensteine der Gallia Narbonensis : Studien zum Strassenwesen der Provincia Narbonensis, Bern, 1970 (Itinera romana : Beiträge zur Strabengeschichte des Römischen Reiches, 3) (OCLC 1410505) [= IR-03].

- Article de référence

- (it) Anne Kolb (de), « Miliaria : ricerca e metodi. L’identificazione delle pietre miliari », dans I miliari lungo le strade dell’Impero. Aggiornamenti e nuove prospettive di ricerca [Atti del convegno, Isola della Scala, ], Verona, Cierre Ed., 2011, p. 17-28 (ISBN 978-88-8314-624-4) (en ligne).

- (de) Otto Hirschfeld, « Die römischen Meilensteine [Vorgetragen am 8. November 1906] », dans Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, [1907-1, Januar bis Juni], Berlin, 1907, p. 165-201 (en ligne) (compte rendu par Adolphe Reinach) ; repr. dans Kleine Schriften, Berlin, 1913, p. 703-743.

- Autres anciens articles

- (de) Karl Schneider, « Miliarium », dans Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Suppl. VI, Stuttgart, 1935, col. 396-431.

- Georges Lafaye, « Milliarium », dans Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, 3-2 [fasc. 34], sous la dir. de Charles Victor Daremberg et Edmond Saglio, Paris, 1904, p. 1897-1899 (en ligne).

- (en) Philip Smith, « Milliare », dans A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, sous la dir. de William Smith, Londres, 1875, p. 762‑763 (repr. 1890).

- Sur les voies

- Christian Goudineau, « [Cours consacré au dossier de la lieue gauloise] », Paris, 2004, p. 891-899 (en ligne).

- (de) Michael Rathmann (de), Untersuchungen zu den Reichsstraßen in den westlichen Provinzen des Imperium Romanum Mainz, 2003 (Beihefte der Bonner Jahrbücher, 55) (ISBN 3-8053-3043-X).

- Raymond Chevallier, Les voies romaines, Paris, 1972 ; nouv. éd. 1997 (ISBN 2-7084-0526-8) (compte rendu).

- Pierre Fustier, La route : voies antiques, chemins anciens, chaussées modernes, Paris, 1968.

- Publications anciennes de référence à propos des voies

- Maurice Besnier et Victor Chapot, « Via », dans Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, 5-1 [fasc. 50], sous la dir. de Charles Victor Daremberg et Edmond Saglio, Paris, 1915, p. 777-809 et 809-817 (en ligne).

- Nicolas Bergier, Histoire des grands chemins de l'empire romain, Paris, 1622 (en ligne) ; nouv. éd. par Jean Leonard, Bruxelles, 1736 (en ligne).

- Atlas

- Barrington Atlas of the Greek and Roman World, sous la dir. de Richard Talbert, Princeton (NJ), 2000 (ISBN 069103169X) (Map-By-Map Directory, Locator map, Placename index et Gazetteer, 17 Feb 2000).

- Exemples de travaux régionaux, d'après un corpus

- Jean-Michel Desbordes, Voies romaines en Gaule, la traversée du Limousin, Limoges, 2010 (suppl. num. 8 à Travaux d'archéologie limousine et num. 19 à Aquitania).

- Gérard Coulon, Les voies romaines en Gaule, Paris, 2007, nouv. éd. 2009 (ISBN 978-2-87772-386-2).

- Solange Biagi, Bornes milliaires et bornage des voies romaines en Asie mineure à l'époque romaine [Thèse doctorat : Histoire : Paris 1 : 2003], Lille, 2005.

- Jacques Gascou, « La présence de Tibère en Narbonnaise : les portraits et les inscriptions. II, Les témoignages épigraphiques », dans Revue archéologique de Narbonnaise, 29, 1996. part. p. 56-65 (en ligne).

- Paul-Marie Duval, « Les voies gallo-romaines », dans Travaux sur la Gaule (1946-1986), Rome, 1989, p. 739-756 (Publications de l'École française de Rome, 116) (en ligne).

- René Rebuffat, Joëlle Napoli, « Les milliaires ardéchois d'Antonin le Pieux », dans Gallia, 49, 1992, p. 51-79 (en ligne).

- Pierre Salama, « Bornes milliaires et problèmes stratégiques du Bas-Empire en Maurétanie », dans Comptes-rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1959, p. 346-354 (en ligne).

- Pierre Maestracci, Les bornes routières romaines dans les Alpes-Maritimes, Archéam, no 8, 2001 Lire en ligne

- Ingemar König (de), Les milliaires du département de la Haute-Loire : in Cahiers de la Haute-Loire 1979, Le Puy-en-Velay, Cahiers de la Haute-Loire, (lire en ligne)

- Guide

- Gabriel Thiollier-Alexandrowicz, avec la collab. de Robert Bedon, préf. de Raymond Chevallier, Itinéraires romains en France, d'après la « Table de Peutinger » et l’« Itinéraire d'Antonin », Dijon, Faton, 1996 (Guides monde et musées) (ISBN 2-87844-036-6) (compléments en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

- Épigraphie • Épigraphie latine • Inscription lapidaire

- Voie romaine • Liste de voies romaines

- Borne géographique • Borne routière • Borne frontière

- Géographie antique • Histoire de la cartographie • Arpenteur romain

- Philologie • Histoire • Antiquité • Archéologie

- Liste des bornes milliaires de France protégées aux monuments historiques

- Borne de corvée

Lien externe

- « Carte des bornes milliaires de la Gaule », établie par la Commission de topographie des Gaules avant 1880, sur musee-archeologienationale.fr (consulté en ).