Épigraphie

L'épigraphie est l’étude des inscriptions réalisées sur des matières non putrescibles telles que la pierre (on parle alors d'« inscriptions lapidaires »), l'argile ou le métal[2]. Cette science a pour objectif de les dater, de les replacer dans leur contexte culturel, de les traduire et de déterminer les informations qui peuvent en être déduites.

Terminologie

La personne qui pratique cette science est un « épigraphiste ».

Des médailles, des monuments ou des bas-reliefs anépigraphes ne portent pas d'inscription ou de titre.

L'étude des écritures manuscrites anciennes, généralement réalisées à l’encre, relève d'un domaine distinct appelé « paléographie ».

Champ d'application

L'épigraphie est un outil primordial de l'archéologie lorsqu'il s’agit de cultures lettrées. Cette science est particulièrement importante pour l'histoire de l'Antiquité, le corpus d'inscriptions gravées étant très important par rapport à ce que nous apportent les sources littéraires.

Histoire de l'épigraphie

L’épigraphie n’a cessé de se développer depuis le Moyen Âge.

Au XVIe siècle, inscriptions et monnaies sont considérées ensemble comme des documents de l'Antiquité : ainsi dans l’œuvre d'Antonio Agustín Dialogos de medallas, inscriciones y otras antiguedades, publiée en espagnol après sa mort en 1587, rapidement traduite en italien et en latin.

Le XVIIe siècle, qui voit surtout l'essor de la numismatique, s'ouvre avec la publication du corpus de Gruter (1603). Se développe le goût de l'inscription livresque. Quant aux manuels d'épigraphie, qui font alors leur apparition, ils ont pour objet d'offrir des modèles en vue de la rédaction d'inscriptions modernes : ainsi l'œuvre d'Ottavio Boldoni intitulée Epigraphica sive elogia inscriptionesque etc., publiée à Pérouse en 1660.

Au XVIIIe siècle, l’idée de composer un traité d'épigraphie est déjà présente avec Scipione Maffei, qui crée par ailleurs le musée lapidaire de Vérone ; les premières réalisations sont l'œuvre de Francesco Antonio Zaccaria (1770) et de Gaetano Buganza (1779). Mais l'ouvrage contemporain de Stefano Antonio MorcelliDe stilo inscriptionum latinarum (1781) était plus qu'un manuel.

Au XIXe siècle, l'enseignement de l'épigraphie entre dans les programmes universitaires ; en Italie, l'épigraphie constitue une section des premiers manuels d'archéologie. Un Handbuch der römischen Epigraphik est publié au milieu du siècle par Karl Zell, professeur à l'Université de Heidelberg. À la fin du siècle, la publication du Corpus Inscriptionum Latinarum (à partir de 1863) et les recherches archéologiques françaises en Afrique du Nord stimulent les progrès de l'épigraphie comme discipline. René Cagnat, fondateur de L'Année épigraphique, publie, à partir de 1886, son cours d'épigraphie, dont nous utilisons toujours la 4e et dernière édition (1914)[3].

Voici quelques épigraphistes célèbres : Dhul-Nun al-Misri (786-859), Abou al-Hassan al-Hamadani († 945), Ibn Wahshiyya (Xe siècle), Shen Kuo (1031-1095), Georg Fabricius (1516-1571), Gaspare Luigi Oderico (1725-1803), Jean-Antoine Letronne (1787-1848), August Wilhelm Zumpt (1815-1877), Theodor Mommsen (1817-1903), Emil Hübner (1834-1901), René Cagnat (1852-1937), Franz Cumont (1868-1947), Louis Robert (1904-1985) et Christian Habicht (1926-2018).

Inscriptions célèbres

Afrique

Amérique

- Mexique

- Les différents monuments du site de civilisation maya de Palenque.

Asie

Europe et Asie mineure

Corpus de textes épigraphiques[4]

Épigraphie grecque

- Le CIG (Corpus inscriptionum Græcarum), par A. Böckh et B.G. Niebhur, 1825-1858 (Index 1877), devenu les Inscriptiones Græcæ (IG) à partir de 1873.

Épigraphie latine

- L'Année épigraphique (AE). Il s’agit d'une publication annuelle française créée par René Cagnat assisté de Jean-Guillaume Feignon en 1888. Elle recense une grande majorité d’inscriptions latines.

- Le CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum), créé par Theodor Mommsen au XIXe siècle, et constamment mis à jour depuis, il regroupe l'ensemble des inscriptions latines retrouvées dans le monde entier (1863 -…). Les volumes du CIL sont organisés selon un ordre géographique, du moins les volumes II à XIV (les autres étant thématiques) :

- CIL I2 : inscriptions républicaines ;

- CIL II : inscriptions des trois provinces de la péninsule ibérique : Hispanie citérieure, Bétique et Lusitanie ;

- CIL III : inscriptions de Méditerranée orientale (Grèce, Anatolie, Levant, Égypte, Cyrénaïque) et des provinces du Danube ;

- CIL IV : inscriptions de Pompéi, Herculanum et Stabies ;

- CIL V : inscriptions de la Gaule cisalpine, c'est-à-dire des regiones IX (Ligurie), X (Vénétie et Istrie) et XI (Transpadana) et des provinces alpines Alpes cottiennes et Alpes maritimes ;

- CIL VI : inscriptions de la cité de Rome, à l'exclusion de l'instrumentum domesticum (CIL XV) et des inscriptions chrétiennes (ICUR) ;

- CIL VII : inscriptions de Grande-Bretagne (Britannia) ;

- CIL VIII : inscriptions d'Afrique du Nord excepté l'Égypte et la Cyrénaïque, c'est-à-dire les provinces de Maurétanie tingitane, césarienne et sétifienne, de Numidie et d'Afrique proconsulaire ;

- CIL IX : inscriptions des regiones II, IV et V : Calabria, Apulie, Samnium, Sabine et Picénum ;

- CIL X : inscriptions des regiones I et III : Bruttium, de Lucanie et de Campanie, y compris le Latium adiectum ; dans la partie 2 se trouvent les inscriptions de Sicile, de Sardaigne et de Corse ;

- CIL XI : inscriptions des regiones VI, VII et VIII : Ombrie, Étrurie et Émilie ;

- CIL XII : inscriptions de la Gaule narbonnaise, des Alpes grecques et pennines et de l'ouest des Alpes cottiennes et des Alpes maritimes (voir aussi CIL V) ;

- CIL XIII : inscriptions des trois Gaules (aquitaine, lyonnaise et belgique) et des deux provinces de Germanie (supérieure et inférieure) ;

- CIL XIV : inscriptions du Latium vetus – il y a une superposition considérable avec CIL VI et avec les volumes du Supplément, par exemple dans les inscriptions d'Ostie ;

- CIL XV : instrumentum domesticum originaire de Rome ;

- CIL XVI : diplômes militaires ;

- CIL XVII : bornes ;

- CIL XVIII : carmina (poèmes).

- EE (Ephemeris epigraphica, Corporis inscriptionum Latinarum supplementum) : suppléments au CIL – 9 volumes de 1872 à 1913.

- Carmina Latina Epigraphica (CLE)

- Inscriptiones Latinae selectae (ILS)

- Inscriptiones Regni Neapolitani Latinae (IRNL)

- Inscriptiones Italiae (II)

- Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae (ILLRP). Publiées par Attilio Degrassi entre 1957 et 1963, elles tentent de suppléer le volume I du CIL, qui couvre la période républicaine mais souffre de certaines lacunes que sa réédition n'a pas entièrement comblées. Silvio Panciera, élève de Degrassi, en a publié un Supplementum (ILLRP Suppl.) en 1991.

- Die Deutschen Inschriften, 1942-… (89 numéros jusqu'en 2013).

- Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores (ICUR)

- Inscriptiones Christianae Italiae seprimo saeculo antiquiores (ICI)

- Inscriptiones Latinae Christianae Veteres (ILCV)

- Corpus des inscriptions de la France médiévale

- Inscriptiones Medii Aevi Italiae (saecula VI-XII) (IMAI)

Épigraphie étrusque

- Corpus Inscriptionum Etruscarum (CIE), 1863-…

Épigraphie sémitique

- Corpus Inscriptionum Semiticarum (CIS), Paris, Imprimerie Nationale, 1862-1962.

- Corpus inscriptionum Semiticarum. Pars II: Inscriptions araméennes, Paris, 1889.

- Corpus inscriptionum Semiticarum. Ab Academia Inscriptionum et Litterarum humanorum conditura atque digestum, Pars secunda. Tomus I: Inscriptiones aramaicas continens, Fasciculus secundus, Paris, 1893.

- Corpus inscriptionum Semiticarum. Pars secunda. Tomus I: Inscriptiones aramaicas continens, Fasciculus tertius, Paris, 1902.

- Corpus inscriptionum Semiticarum. Pars secunda. Tomus III: Inscriptiones Palmyrenae, J.-B. Chabot (ed.), Fasciculus primus, Paris, 1926.

- Corpus inscriptionum Semiticarum. Pars secunda. Tomus III: Inscriptiones Palmyrenae, Fasciculus secundus, Paris, 1947.

- Corpus inscriptionum Semiticarum. Pars quarta: Inscriptiones Ḥimyariticas et sabaeas continens, Parisiis, E reipublicae Typographaeo, 1889.

- Corpus inscriptionum Semiticarum, Pars quinta, Inscriptiones saracenicas continens, Tomus I, fasciculus 1: Inscriptiones safaiticae, Paris, 1951

Notes et références

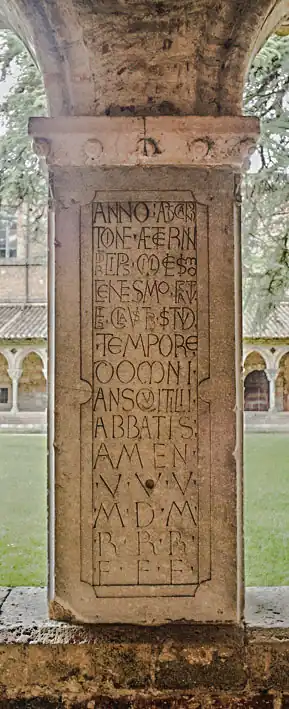

- « Capitales et onciales (dont le dessin est proche de nos minuscules) se mêlent et de nombreuses lettres superposées, enclavées ou liées, surtout dans les cinq premières lignes. Seuls deux N et deux M sont abrégés par une barre et une seule lettre manque, un I dans le mot domini. Les mots sont tous séparés par des points triangulaires. La graphie, très soignée, a été mise en place à l'aide de lignes de réglure gravées qui subsistent ». Cf Quitterie Cazes, Maurice Scellès, Le cloître de Moissac, éditions Sud-Ouest, , p. 79

- Hélène d'Almeida-Topor, Michel Sève et Anne-Elisabeth Spica, L'Historien et l'image. De l'illustration à la preuve : actes du Colloque tenu à l'Université de Metz, 11-12 mars 1994, Centre de recherche Histoire et civilisation de l'Université de Metz, , p. 139.

- (it) Ida Calabi Limentani, « Linee per una storia del manuale di epigrafia latina (dall'Agustin al Cagnat) », Epigraphica, vol. 58, , p. 9-34 (ISSN 0013-9572).

- Les informations de cette section sont issues en très grande partie de l'article de Wikipédia en allemand : Epigraphik.

Voir aussi

Bibliographie

- René Cagnat, Cours d'épigraphie latine, Douai, 1883 [4e éd. 1914] ; repr. 2002 (ISBN 2-9517759-0-3) ; (en ligne).

- Jean-Marie Lassère, Manuel d’épigraphie romaine. Paris : Picard, Antiquité-synthèses, 2007, 2 vol., 1167 p. (2e édition revue et mise à jour, 1re édit. en 2005).

- Pierre-Yves Lambert, La langue gauloise : description linguistique, commentaire d'inscriptions choisies, Paris, Errance, coll. « Hespérides », , 248 p. (ISBN 2-87772-224-4)

- Bernard Rémy, François Kayser, Initiation à l'épigraphie grecque et latine, Paris, 1999 (ISBN 2-7298-9933-2).

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- L’Association internationale d’épigraphie grecque et latine

- Épigraphie grecque et latine : l’ASGLE (association américaine)

- Société française d’études épigraphiques sur Rome et le monde romain (SFER)

- Site de L’Année épigraphique

- Ménestrel : liens d’épigraphie classique et médiévale.

- (fr+en) Visibile Parlare - Visible Words (Latin)

- (fr+en) Visibile Parlare - Visible Words (Greek)