Papyrologie

La papyrologie (du grec ancien : πάπυρος / pápyros, « papyrus », et λόγος / lógos, « parole, discours, sujet d'entretien ») est la branche des études classiques qui déchiffre les documents grecs et latins provenant de divers sites de l’Égypte et surtout en exploite les données (papyri et ostraca). Par extension, elle étudie aussi l'étude de bien d'autres supports d'écriture, à l'exclusion de la gravure sur pierre (voir l'article épigraphie) et noue des liens étroits avec l'étude des codex (codicologie), de même que les écritures subsistantes d'autres régions du monde (surtout le Levant, la Grèce avec, par exemple, le Papyrus de Derveni et l'Italie avec les riches collections de Papyrus littéraires d'Herculanum).

Cette discipline historique apparaît principalement comme l’étude d’une société de notables grecs ou hellénisés dans un milieu oriental bien spécifique, le monde égyptien tardif avec ses vieilles traditions sociales et religieuses. Toutefois, les limites de son domaine d'étude évoluent considérablement depuis la dernière génération du XXe siècle et, elles doivent faire l'objet ci-dessous d'un développement spécifique.

La matière papyrologique est considérable: déjà en 1964, la base de travail, très partielle, sur laquelle le papyrologue Paul Bureth fondait ses études (sur la chronologie des empereurs romains et leurs titulatures officielles entre 30 avant notre ère et 284 de notre ère) comptait 10 155 textes[1]. En 2013, le nombre de papyrus réédités par la seule collection des Sammelbuch atteignait les 17 270 textes etc[2].

Histoire de la papyrologie

Évolution de son domaine

Le cœur du domaine de la papyrologie reste l'étude des documents grecs (puis aussi latins) retrouvés en Égypte entre la conquête d'Alexandre le Grand (en 332 avant notre ère) et les derniers locuteurs du grec après la conquête arabe de l'Égypte (aujourd'hui datés de la correspondance administrative entre le Gouverneur arabe Kurrah ben Sharik et l'un de ses fonctionnaires locaux, Basilios, en 714 de notre ère)[3]. La papyrologie étudie donc la vie publique et privée des Égyptiens sur un millénaire.

Mais quelles en sont les limites ? Les avis des spécialistes s'opposent ou évoluent dans le temps. Ils se posent en deux termes : du point de vue de son domaine d'activité et du point de vue linguistique. Ainsi, les compétences techniques du papyrologue comprennent-elles la paléographie ? Les avis divergent. Jean Bingen estimait que la paléographie est voisine de la papyrologie mais n'y est pas intégrée :

« Certains dictionnaires et encyclopédies considèrent que la papyrologie relève de la paléographie ; cependant, les paléographes s'intéressent spécifiquement à l’écriture des documents, tandis que les papyrologues étudient l'ensemble du document produit. »

L'avis de Henri Henne est différent. La complexité de sa définition de la papyrologie est bien condensée dans le texte de la conférence qu'il prononça en 1947[4] :

« (…) La papyrologie est à la fois une branche de la paléographie, une branche de la diplomatique, une branche de la philologie dans tous les sens du mot, en même temps qu'une science auxiliaire de l'histoire. Les papyrus, en effet, sont tout simplement une source de l'histoire, les archives de l'Antiquité, comme on l'a souvent dit. »

Par ailleurs, le domaine linguistique de la papyrologie s'étend au fil des générations : Roger S. Bagnall, dans la présentation de son manuel de papyrologie, publié en 2009, intègre les textes sur tous supports des langues égyptiennes (démotique, copte) et sémitiques (hébreu, araméen, arabe) et s'interroge sur la question d'élargir son domaine aux régions iraniennes[5] :

« Les documents de Bactriane (Sims-Williams 2000) seront-ils les prochains ? »

Origines de la papyrologie

La conservation d'un nombre très élevé (plusieurs dizaines de milliers en Égypte de la fin de l'Antiquité) résulte de la convergence très particulière d’un facteur historique, d'un facteur botanique et d’un facteur géographique spécifiques[6].

Le facteur historique

Pour trouver des papyrus et autres documents grecs en Égypte, il faut que des Grecs y vivent en permanence. Pendant le millénaire qui se termine avec l’invasion arabe au milieu du VIIe siècle, la langue grecque est en Égypte la langue du pouvoir, de l’administration. Avec plus ou moins de généralisation, elle est la langue utilisée par les groupes économiquement ou socialement dominants, à l’exception du haut clergé égyptien, sous la dynastie des Ptolémées. En 332 avant notre ère, le Macédonien Alexandre le Grand, qui est en train de conquérir l’empire perse des Achéménides, est accueilli par les Égyptiens comme un libérateur. Avant de partir, il fonde Alexandrie, qui devient la plus grande des villes du même nom (et dont il va parsemer les conquêtes qui le mènent jusqu’à l’Indus). Il meurt prématurément à Babylone et ses généraux se partagent l’empire sous la direction nominale des successeurs falots du conquérant. Le Macédonien Ptolémée Ier, compagnon de jeunesse et de guerre d’Alexandre, choisit l’Égypte et, en 304, il franchit le pas en se proclamant roi des territoires qu’il soumet bientôt à son autorité, l’Égypte, la Cyrénaïque, Chypre et la Palestine. Cet ensemble est entièrement administré en langue grecque. Il est dirigé depuis Alexandrie qui devient bientôt un foyer intellectuel grec de première importance. La dynastie macédonienne des Ptolémées survit le plus longtemps à l’expansion de Rome en Orient[7].

En 30 avant notre ère, Cléopâtre VII se suicide pour éviter de figurer au triomphe de son vainqueur, Octave, le futur Auguste. L’Égypte devient alors une province romaine, mais sous l’autorité exclusive de l’empereur qui désire contrôler ce grenier à blé. Seuls l’armée et les hauts magistrats romains qui représentent l’empereur à Alexandrie emploient le latin. La langue grecque reste la langue de gestion et d'administration du pays. Bientôt, même la population restée de langue égyptienne cesse d’utiliser l'écriture démotique en utilisant la langue grecque pour tout ce qu’elle doit écrire ou faire écrire par un scribe.

À partir du IVe siècle, les choses changent. L’Égypte byzantine, qui s’est largement christianisée, dépend des empereurs de Constantinople, lorsque l’Empire romain est scindé en un Empire d’Orient et un Empire d’Occident. Le grec reste la langue de gestion du pays et l’élite des petites villes continue à recevoir une éducation classique grecque. Elle continue également à produire des œuvres grecques de qualité. Mais — surtout parce que les chrétiens de langue égyptienne doivent pouvoir lire leurs textes sacrés en traduction — il se forme un alphabet égyptien adapté de l’alphabet grec, l’alphabet copte. Le grec reste la langue de gestion du pays, celle d’Alexandrie et celle de l’administration d’une grande partie des notables provinciaux. Cependant, le rôle du grec décroît et disparaît rapidement après la conquête arabe[8].

Le facteur social

Le facteur historique montre donc qu’on a pu rédiger en Égypte les dizaines de milliers de papyrus grecs. Il n’explique pas pourquoi on a pu les trouver, alors que presque rien n’a été conservé de ce genre dans le reste des royaumes hellénistiques ou des Empires romain ou byzantin, qui présentent pourtant des structures sociales et administratives plus ou moins proches. D'une part, ces textes sont écrits sur des supports qui sont d'origine végétale ou d'origine céramiques : les papyrus ou les ostraca. D'autre part, les conditions matérielles de conservations ont pu nous permettre de retrouver les supports en papyrus, plus d'un millénaire et demi après l'écriture des textes en question.

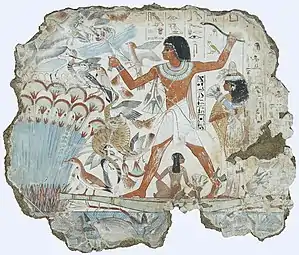

Pourquoi les habitants de l'Égypte, ceux du moins qui savaient écrire une langue grecque ou égyptienne, ont-ils utilisé si massivement des rouleaux, puis des codex, fabriqués avec des tiges de papyrus séchés ? Depuis la plus haute antiquité, les Égyptiens ont fabriqué et associé des planches de papyrus à partir de cette plante, à l'époque endémique sur tout le cours du Nil et de son delta. La peinture égyptienne ancienne regorge de représentations des marais couverts de cette plante. À titre d'exemples, parmi bien d'autres, l'on citera les peintures de la tombe de Nebamon, montrant le maître de ces lieux parcourant les buissons de papyrus (cyperus papyrus) bordant le fleuve ou les oasis pendant un épisode de chasse. Cette situation environnementale perdure jusqu'à la fin de l'Antiquité. Théophraste, puis Pline l'Ancien, nous renseignent en détail sur la récolte et la fabrication des planches de papyrus séchés servant à écrire[9] - [10] - [11].

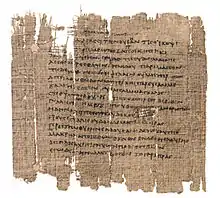

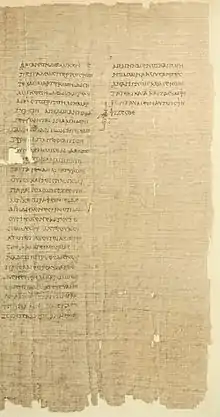

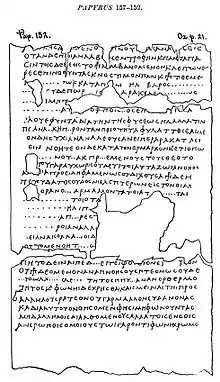

L'écriture du grec sur papyrus évolue selon le type de document à garder, ou non. Les écrits les plus importants et les plus précieux (littéraires, religieux) sont toujours écrits avec des onciales, lettres tracées selon les formes lapidaires, comparables à celle de l'épigraphie. En témoignent les textes conservés du Nouveau Testament : par exemple, le Papyrus P52. Généralement, les textes de la vie quotidienne sont tracés dans des écritures cursives. L'étude du ductus et des ligatures est la base de la papyrologie. Les évolutions de l'écriture sont les mêmes pour les ostraca. Ces derniers, morceaux brisés de poterie, sans valeur, sont aussi utilisés pour toutes sortes de textes de la vie quotidienne ou pour la formation des élèves qui apprennent à écrire.

Le papyrus est utilisé dans l'Antiquité bien au-delà de l'Égypte, dans tout l'Empire romain et l'Empire byzantin. Ce commerce continue en Gaule encore un siècle après la chute de l'Empire d'Occident, comme l'atteste une citation de Grégoire de Tours relative à l'année 576[12]. La question se pose donc de comprendre pourquoi l'Égypte est, à quelques exceptions près, la seule région du monde où les papyrus ont pu se conserver et pourquoi les découvertes de papyrus y sont si massives depuis le XIXe siècle.

Le facteur géographique

Le facteur géographique explique cette particularité. Pour trouver des papyrus, il faut que deux éléments contradictoires coexistent : une société avancée qui pratique l’écriture, et une sécheresse importante du sol pour que les papyrus ne pourrissent pas sur place. Sauf dans le delta et pour sa frange côtière méditerranéenne, l’Égypte appartient à l’immense zone désertique saharienne. Mais, les eaux de pluie d’une vaste zone de l’Afrique équatoriale et tropicale se frayent un chemin jusqu’à la Méditerranée en descendant du sud vers le nord, à travers ce que nous appelons l’Égypte (un immense ruban vert où les hommes ont rapidement maîtrisé les crues annuelles du Nil)[13].

Plusieurs phénomènes se conjuguent. Les gens vivent si possible à la limite du désert pour ne pas trop entamer les cultures, et parmi les déchets (qu’ils rejettent évidemment du côté du désert), on trouve des lettres de toutes sortes, des livres dépareillés, des contrats périmés, des comptes, etc. Les cimetières sont installés autant que possible dans les confins désertiques des villes. Ainsi, quand, à l’époque hellénistique ou romaine, les nécrotaphes fabriquent des caisses à momie en cartonnage, ils rachètent de vieux fonds d’archives ou des papyrus dont les particuliers veulent se débarrasser. Et les papyrologues ont démantelé ces caisses pour en décoller les différentes couches de papyrus. Les prêtres du village de Tebtynis dans l’oasis du Fayoum confient au désert les momies des crocodiles sacrés, manifestations du dieu Sobek. Ils ont soin de bourrer le ventre éviscéré de ces animaux avec des boules de papyrus de rebut, puis ils emmaillotent les cadavres avec des rouleaux de papyrus dont les textes ne présentent plus d’intérêt : une série impressionnante de volumes remplis de documents sur les villages du sud du Fayoum[14]. Par ailleurs, Alexandrie se trouvant en zone humide et on n’y déterre jamais de papyrus, mais des centaines de documents publics ou privés envoyés d’Alexandrie en Égypte[15] sont retrouvés dans un dépotoir à la limite du désert.

Développement de la papyrologie

Lors de la dernière décennie du XIXe siècle, la papyrologie s’organise comme discipline majeure des sciences de l’Antiquité gréco-romaine. Elle doit cette reconnaissance au fait, qu’à ce moment, des quantités considérables de papyrus arrivent d’Égypte en Europe. Il est d'abord nécessaire de les déchiffrer et de les publier, mais en même temps la quantité et la qualité des données que l’on découvre sur l’Égypte gréco-romaine fait qu’on entrevoit la possibilité d’exploiter systématiquement toutes ces données en créant progressivement des instruments de travail, des méthodes d’évaluation critique des données et les premières synthèses. La papyrologie moderne vient de naître.

Précédents

Dès 1788, le Danois Nils Iversen Schow publie la Charta Papyracae Graece Scripta[16] qui vient d'arriver à Rome. Mais c'est une curiosité sans lendemain. Ce papyrus, étudié par le cardinal Borgia, décrit les travaux d'irrigation d'un groupe d'ouvriers à Tebtynis en 192 et 193. Peu de temps après, en 1793 un volume est publié portant sur les huit-cents premiers rouleaux de papyrus carbonisés découverts à Herculanum (détruite par une éruption du Vésuve en ) en 1752 à la Villa Ercolanese dei Papiri[17].

L’expédition du Général Bonaparte en Égypte ouvre ce pays aux savants de toutes disciplines et, en particulier, donne naissance à la papyrologie. Les inscriptions grecques, dont la fameuse pierre trilingue de Rosette, permettent au Français Jean-Antoine Letronne de tracer en 1823 une première esquisse de l’histoire de l’Égypte sous les Ptolémées et les empereurs romains[18]. Il est aussi le premier historien français à s'intéresser à la toute nouvelle papyrologie, dès 1826 dans sa lettre à Passalacqua[19].

Naissance de la papyrologie

Les premiers papyrus envoyés au Louvre sont étudiés par Letronne, puis par Egger et Brunet de Presle qui les publient en 1865. À cette époque, les paysans égyptiens apprennent la valeur des papyrus qu’ils trouvent. Le commerce des antiquités nourrit quelques musées et bibliothèques et bientôt apparaissent les premiers volumes de papyrus, fort méritants, mais peu fournis en textes importants. À partir de 1877, commence la deuxième phase des découvertes : les paysans en quête de fertilisants exploitent la terre azotée des sites antiques du Fayoum et découvrent des masses de documents qui rejoignirent rapidement quelques grandes collections, comme celles de Berlin, de Londres, mais surtout de Vienne (avec la collection de l'archiduc Rainier).

La troisième phase des découvertes est caractérisé par les fouilles scientifiques de sites aptes à fournir des textes. L’un des champs de fouilles papyrologiques les plus féconds est celui d’Oxyrhynque, en Moyenne Égypte (voir papyrus d'Oxyrhynque). Deux jeunes universitaires d'Oxford, Bernard Pyne Grenfell et Arthur Surridge Hunt mènent à partir de 1896 des campagnes de fouille systématiques à la recherche des papyrus. Tous ces documents se retrouvent très vite déposés à Oxford. Leur publication est encore en cours aujourd'hui (en 2021), travail d'édition qui en est à son quatre-vingt-sixième volume[20].

Maturité des études papyrologiques

Cette troisième phase des trouvailles correspond dans le temps à la transformation du travail méritoire des pionniers en une discipline organisée. Celle-ci se caractérise par la création d’instruments de travail sophistiqués et par des relations très suivies entre les papyrologues de tous pays. Ces relations, sous le signe de l’amicitia papyrologorum, donnent naissance en 1930 à l’Association internationale de papyrologues, qui a son siège à Bruxelles à l'Association égyptologique Reine Élisabeth (auparavant Fondation égyptologique Reine Élisabeth).

Les papyrologues travaillent sur tous les documents grecs et latins provenant d’Égypte, quel que soit le support de l’écriture. En plus des papyrus, fabriqués en rouleaux en juxtaposant à angle droit de fines coupes longitudinales de moelle de papyrus, les fouilles clandestines ou scientifiques ont produit des milliers d’ostraca. Un ostracon est un tesson de poterie, le plus souvent un fragment d’amphore ; ce matériau bon marché permet d’écrire facilement sans écritoire en tenant le tesson de la main gauche. On trouve de tout sur ces ostraca, depuis les exercices scolaires ou les petits messages privés jusqu’aux reçus de taxe ou même des dessins. Ce n’est pas par hasard si le premier ouvrage qui, en 1899, pose définitivement la papyrologie comme une discipline autonome et en dessine la méthodologie et les règles critiques, est le recueil et le commentaire de tous les ostraca d’Égypte et de Nubie connus à ce moment. Ce monument est dû à Ulrich Wilcken qui est l'autorité incontestée de la papyrologie jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale[21].

Parmi les tablettes de bois, les étiquettes de momie donnent le nom du mort, son origine et éventuellement le site où on désirait qu’il repose[22]. Les inscriptions sur pierre et les innombrables graffitis sur les murs ou les rochers constituent une source écrite riche en données les plus variées ; celles-ci ont l’avantage d’être complémentaires au contenu des papyrus et des ostraca. Elles répondent à d’autres finalités et sont destinés à une communication plus ou moins limitée dans le temps et dans les utilisateurs présumés.

Une quatrième phase dans le développement de la papyrologie est apparue avec la mise sur Internet d'un nombre important d'outils (publications de textes, bibliographies, listes, photographies de papyrus, etc.). C'est l'époque contemporaine de cette science (en cours en 2022). Comme dans toutes les disciplines (sciences dures et sciences humaines), elle contribue à l'accélération spectaculaire des connexions et des savoirs[23].

Les types de documents papyrologiques

La densité exceptionnelle des textes (papyrus et ostraca) permet aux chercheurs d'exploiter une documentation qui est presque totalement absente des autres régions de l’Orient hellénistique, de l’Empire romain et de l’Empire byzantin ancien. Ces témoins grecs d’Égypte se répartissent en documents juridiques, dont ceux relevant du pouvoir et de son administration, en documents qui relèvent de l’activité privée[24], en documents littéraires ou encore bibliques.

D'un point de vue chronologique, le premier papyrus écrit en grec en Égypte (et que nous ayons retrouvé) est la pancarte qui porte un ordre de l'Officier Peucestas à ses hommes, daté de 332 ou 331 avant notre ère. Le dernier document connu en grec et daté précisément est la correspondance du Gouverneur arabe Kurrah ben Sharik avec son subordonné Basilios évoquée ci-dessus.

La papyrologie juridique

Les papyrus peuvent quelquefois provenir des plus hautes autorités. Ainsi les imposants cahiers de charge des ou des normes fiscales, sortis des bureaux du ministre des finances et de l’économie de Ptolémée II Philadelphe[25], ou une lettre de l’empereur Septime Sévère, ou encore la collation de privilèges à un conseiller romain d’Antoine où on peut lire l’ordre d’exécuter signé, sans doute, de la main de Cléopâtre VII[26]. Mais nous avons presque toujours affaire à des documents beaucoup plus modestes : les copies-lettres d’un haut fonctionnaire local voisinent avec l’ordre d’arrêter un délinquant, le certificat attestant que tel obscur paysan est en règle à propos de la corvée (sur les canaux d’irrigation) avec la déclaration d’une naissance ou d’un décès[27]. L'on y compte également des ordres de procéder aux recensements des personnes, des animaux domestiques ou des propriétés, mais surtout les innombrables déclarations qui en résultent et sont chaque fois une fiche sociale précieuse. Les reçus de taxe représentent une documentation abondante, à l’image même d’un système où, sous les Romains, par exemple, les classes inférieures payaient la plus lourde taxe de capitation.

Les conflits entre les hommes ou avec l’administration ont généré une documentation abondante, de même que les copies de lois et de règlements, les plaintes et les verdicts, qui ont suscité, avec les contrats, régulateurs des relations économiques ou sociales. Il en résulte une branche particulière de la papyrologie. Beaucoup parmi les documents juridiques dont celle-ci s’occupe, particulièrement les contrats, relèvent par certains aspects de la documentation privée. Ils sont dus à l’initiative d’individus, même si ces actes suivent des normes plus ou moins contraignantes. La papyrologie juridique soulève enfin un problème majeur : celui de la coexistence de droits différents liés plus ou moins au statut des personnes concernées, le droit égyptien, le droit grec et, plus tard, le droit romain[28] - [29].

La papyrologie documentaire

Une variété comparable peut être trouvée dans les documents privés, traces écrites les plus disparates de la vie quotidienne : les comptes d’un grand domaine ou l’inventaire d’une cuisine, les innombrables lettres privées avec leurs attentes, leurs griefs, leurs inquiétudes ou les compliments à transmettre aux amis et connaissances, les invitations à une fête ou à un mariage, l’interrogation d’un oracle ou les recommandations d’un supérieur de monastère etc. Ce sont autant d’échantillons qui permettent de développer la sociologie d’une société biculturelle, où Grecs et hellénisés, d’une part, et Égyptiens, d’autre part, vivent dans deux milieux plus ou moins imperméables, mais des milieux où, avec le temps, les mariages mixtes et certaines aspirations, comme le phénomène religieux (les dieux égyptiens sont simplement pour les Grecs d’Égypte la forme locale de leurs propres dieux) ou le désir de faire carrière, créent des passerelles.

Pour des synthèses de l'étude sociologique de l'Égypte aux époques grecque et romaine, on peut lire avec profit les livres suivants : pour l'époque lagide, l'ouvrage ancien mais toujours précieux de Franz Cumont L'Égypte des Astrologues[30] et l'ouvrage récent de Michel Chauveau L'Égypte au temps de Cléopâtre[31], pour l'époque romaine, de Naphtali Lewis, La Mémoire des Sables[32]. Pour la période qui va du IVe siècle avant notre ère au IVe siècle de notre ère, l'ouvrage de référence le plus récent reste celui de Régis Burnet L'Égypte ancienne à travers les papyrus - vie quotidienne[33].

Les documents et la linguistique

Les documents ont comme auteurs des gens qui ont bénéficié de degrés fort différents de scolarisation ou disposent d’une connaissance du grec fort variable. Ces textes représentent donc des échantillons diversifiés de la langue vivante pratiquée à un certain moment dans l’ensemble hétérogène des composantes sociales. On peut ainsi suivre l’évolution de la langue grecque en route vers le grec moderne sur les plans de la phonétique, de la morphologie et de la syntaxe pendant un millénaire. Mais il faut d’abord décrypter quel type d’usager est l’auteur d’une forme non classique du grec ou le responsable d’une faute d’orthographe, signe souvent révélateur d’un phénomène linguistique, notamment phonétique[34]. Car la langue évolue différemment suivant les classes sociales. Le notable fortement scolarisé, quelquefois après des études supérieures à Alexandrie, parle et surtout écrit un grec plutôt conservateur, en tout cas un autre grec que le paysan égyptien qui en a appris à l’oreille une centaine de mots qu’il estropie en oubliant de les décliner, parce que la déclinaison n’existe pas dans les langues égyptiennes[35].

La papyrologie littéraire

Des centaines d'exemplaires d'œuvres littéraires grecques, mais aussi latines, démotiques ou coptes, sont arrachés aux sables d’Égypte, souvent à l'état de lambeaux, parfois en extraits plus ou moins longs. Les trouvailles les plus spectaculaires sont celles qui offrent, en entier ou pour une bonne part, d’importantes œuvres de la littérature grecque qui avaient été perdues au fil des siècles.

En voici quelques exemples. On ne possédait plus que des bribes informes de la comédie à happy end et amours contrariées née au IVe siècle à Athènes, alors que ce genre grec perdu, représenté d’abord par ses imitations latines et la masse de la comédie occidentale qui a suivi celles-ci. De même, on a retrouvé en Égypte plusieurs comédies de Ménandre, le premier maître de ce genre, et ce sont des œuvres de qualité qui tiennent encore la scène. La découverte d’un traité perdu d’Aristote, sa « Constitution d’Athènes » a révolutionné l’histoire de l’Athènes archaïque et classique, du point de vue de l'accès au texte comme de celui des traditions paléographiques[36]. Grâce aux papyrus d’Égypte, on connaît enfin mieux les poètes Sappho et Alcée, Bacchylide et Posidippe de Pella ou un orateur comme Hypéride ; on découvre la poésie de genre avec les Mimiambes d’Hérondas[37]. La liste pourrait s’allonger, surtout avec les fragments plus ou moins longs d’œuvres perdues, quelquefois d’écrivains qui n’étaient plus qu’un nom, quelquefois aussi de quelque rimailleur ou romancier local[38]. On a trouvé des rouleaux illustrés, d’abord des traités de géométrie ou d’astronomie d’époque ptolémaïque, plus des romans ou des recueils de poésie[39]. C’est ainsi que, parmi près de deux-cent-cinquante fragments de traités de médecine, on a découvert des fragments de deux herbiers. Par ailleurs, la papyrologie a livré un grand nombre de fragments musicaux, enrichissant grandement notre connaissance de la musique grecque antique[40], avec des passages d'Euripide ou d'Eschyle, mais aussi de Mésomède de Crète (Péan de Berlin), ou d'anonymes. La plus ancienne hymne chrétienne connue (IVe siècle), dédiée à la Trinité, nous a été transmise sur papyrus avec une notation musicale grecque antique.

Beaucoup de papyrus littéraires grecs appartiennent à des œuvres que nous possédons déjà parce que nos bibliothèques occidentales en avaient hérité de Byzance depuis la Renaissance ; ils présentent un autre intérêt. Ils sont beaucoup plus anciens que les manuscrits médiévaux qui nous ont conservé ces livres et parce qu’ils ne proviennent pas des milieux savants byzantins qui sont généralement à la source de ces manuscrits. Ils nous permettent souvent de corriger les altérations qui ont endommagé plus tard la tradition manuscrite médiévale. Le cas d’Homère est plus étonnant encore. Le texte des deux grandes épopées, l’Iliade et l’Odyssée, que nous lisons sous le nom symbolique du vieil aède, a été fixé et commenté par les philologues grecs du Musée (temple des Muses) d’Alexandrie sous les Ptolémées. Des cartonnages de momie nous ont conservé des lambeaux plus anciens de ces deux épopées ; ils préservent des variantes, surtout des additions, qui nous éclairent sur l’évolution anarchique de ces poèmes épiques avant le moment où les philologues alexandrins en ont figé le texte, celui que nous lisons encore dans nos classes. Les papyrus et ostraca scolaires conservent quelquefois des bribes plus ou moins malmenées des auteurs classiques ; Homère y figure souvent[41] - [42].

Les papyrus littéraires latins sont beaucoup moins nombreux et rarement bien conservés ; mais leur intérêt est du même ordre : découverte de textes inconnus ou témoins d’œuvres connues, par exemple, Virgile[43].

Les papyrus littéraires éclairent aussi le chercheur dans le domaine de la sociologie. Dans le choix des textes, il découvre que, tout au long du millénaire, la jeunesse des milieux aisés a droit à l'éducation du gymnase, institution pour l'éducation morale et sportive grecque. Cette éducation est la clef des privilèges sociaux et économiques que les familles veulent transmettre à leurs descendances. Le choix des œuvres est édifiant : Homère, surtout l'Iliade, reste le texte fondamental, comme il l'est à Athènes et dans la plupart des cités grecques. Il représente de loin la récolte la plus nombreuse de papyrus littéraires. Démosthène et Euripide sont bien représentés. Mais l'on cherchera en vain une œuvre d'inspiration égyptienne. Les découvertes groupées font deviner les bibliothèques plus qu'honorables des notables locaux. Ce groupe social, installé dans les petites villes de province à l'époque impériale ou byzantine, nous apparaît ainsi comme le terreau d'où sont issus quelques grands écrivains, comme Nonnos de Panopolis au Ve siècle. Mais en pleine Égypte, même dans des milieux sociaux modestes, l'éducation des jeunes Grecs repose sur un fonds culturel purement grec.Les nombreux papyrus et ostraca scolaires qui ont été publiés en témoignent.

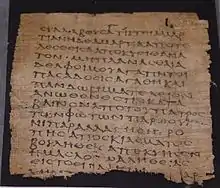

La papyrologie biblique (ou testamentaire)

La papyrologie nous livre également des exemplaires des Évangiles, d'évangiles apocryphes comme le Protévangile de Jacques et d’autres écrits religieux chrétiens, qui remontent quelquefois au IIe siècle, entre autres de nombreux textes bibliques datant des tout premiers temps du christianisme.

Nous pouvons ainsi étudier des témoins plus anciens que les manuscrits dont nous disposions avant les découvertes papyrologiques des sources chrétiennes qui avaient été perdues au fil du temps et de nombreux textes gnostiques. Cette spécialité compte beaucoup de textes en copte. Tel est le cas notamment des textes de la "Bibliothèque" de Nag Hammadi, de l'Évangile de Thomas ou de l'Évangile de Judas[44].

Les papyrus trouvés hors d’Égypte

En dehors de l’Égypte, des circonstances particulières ont permis la sauvegarde fortuite de papyrus grecs ou latins.

À Pétra et à Nessana, les documents révèlent quelques aspects d’une Palestine chrétienne, proche de l’Égypte byzantine. On a trouvé des papyrus grecs et latins d’époque romaine en Syrie, particulièrement dans la garnison romaine de Doura Europos, dont le calendrier rituel du Feriale Duranum.

La carbonisation lente du papyrus en milieu privé d’oxygène a assuré quelquefois la conservation de papyrus dans le delta, mais aussi en dehors de l’Égypte. Ainsi, dans une tombe de Derveni en Macédoine, on a trouvé un rouleau orphique du IVe siècle (provenant d’une secte religieuse initiatique pratiquant l’orphisme).

Mais on connaît surtout la découverte au XVIIIe siècle des papyrus carbonisés d’Herculanum, déjà cités plus haut. Ils proviennent d’une bibliothèque de philosophie grecque submergée par les boues chaudes qui dévalèrent les pentes du Vésuve lorsque des pluies torrentielles succédèrent à l’éruption de 79[45]. Les papyrus carbonisèrent lentement, mais, à leur découverte, présentèrent de graves problèmes pour les dérouler et les déchiffrer. Aujourd’hui, la lecture en est facilitée par la photographie infrarouge et l'imagerie multispectrale[46] - [47] - [48].

Les domaines voisins de la papyrologie

Les papyrus démotiques

Pendant le millénaire de l'Égypte qui concerne les papyrologues, la population autochtone continue à parler sa langue : l'égyptien, parvenu à un stade d'évolution tardif. La pierre de Rosette, qui est l’une des clefs du déchiffrement des hiéroglyphes, porte un décret trilingue. Ce dernier est voté par un synode (conclave) des prêtres des grands sanctuaires égyptiens en -196, peu après le couronnement selon le rite pharaonique de Ptolémée V. Une version est écrite en hiéroglyphes dans la langue sacrée, en fait une langue morte mais prestigieuse ; une autre version dans la langue égyptienne vivante, qu’on appelle le démotique, la « langue populaire » ; enfin une troisième version est rédigée en grec, la langue de la gestion royale du pays. La langue égyptienne vivante apparaît aussi dans des écrits de la vie courante, avec une écriture qui existe déjà avant l'arrivée des Macédoniens : l’écriture démotique, c’est-à-dire « l’écriture populaire », alors que les documents grecs l’appellent l’écriture « indigène ». L’accumulation de documents et d'œuvres littéraires démotiques a permis aux Démotisants de développer des instruments de travail et une méthodologie qu’on peut appeler une « papyrologie démotique », branche de l'Égyptologie.

Les papyrus coptes

Comme il est dit plus haut, la population égyptienne retrouve un alphabet qui lui est propre. L’alphabet copte reprend l’alphabet grec, complété par quatre signes empruntés au démotique pour rendre des sons inconnus du grec. Il transcrit un état de la langue parlée, le dernier état des grands dialectes égyptiens que la population indigène continue à parler. Il est utilisé lorsque la christianisation, venue d’Alexandrie, s’accélère dans le pays (à partir du IIIe siècle) et nécessite la diffusion des Évangiles et des autres écrits chrétiens à l’intention des nouveaux fidèles. Nos bibliothèques d’Europe et d'Amérique possèdent de nombreux manuscrits coptes médiévaux, qui permettent l’étude de cette langue égyptienne tardive.

La connaissance du copte a contribué fortement à la réussite de Champollion lorsqu’il a décrypté le système complexe des hiéroglyphes. Depuis, les découvertes abondantes de documents coptes issus de la vie courante, particulièrement de celle des monastères, suscitent la naissance d’une papyrologie copte, avec ses spécialistes et ses instruments de travail, malgré la date récente du développement de nos disciplines documentaires. L’intérêt des papyrologies démotique et copte est manifeste pour tous : les papyrologues hellénisants ont de plus en plus tendance à tenir compte de cette documentation parallèle à la leur. Cet état des choses est d’autant plus naturel que, souvent, les démotisants et les coptisants ont bénéficié d'une formation initiale de papyrologues. Une partie d’entre ceux-ci se familiarisent avec l’une ou l’autre de ces papyrologies égyptiennes selon qu’ils sont attirés soit par la période ptolémaïque pour la première, soit par l'époque byzantine pour la seconde.

Par exemple, pour l'étude de la vie d’un monastère, cela n’a guère de sens d’interroger les papyrus et ostraca grecs sans utiliser les informations qu’apporte le matériel copte correspondant. Cette disposition d'esprit est d’autant plus heureuse que le volet sociologique de la papyrologie est en grande partie marqué par la coexistence dans un même cadre politico-géographique de deux cultures vivantes fort différentes et, initialement, peu perméables entre elles.

Une réflexion semblable doit être formulée pour les études des Gnostiques et de leur mouvement religieux, mêlant textes grecs et coptes (comme la Bibliothèque de Nag Hammadi déjà mentionnée).

Les papyrus byzantins

La plupart des papyrus de l'époque byzantine se réfèrent plus ou moins directement à l'histoire ou à la religion chrétienne : les principales œuvres retrouvées concernent la théologie, l'ecclésiologie, la lutte contre les hérésies et les schismes (dont, entre autres, l'arianisme ou l'iconoclasme), la vie des communautés chrétiennes[49].

Les papyrus d'Égypte dans les autres langues

On a trouvé à Éléphantine, à la première cataracte, des papyrus araméens laissés par la garnison juive que le roi de Perse avait postée à la frontière méridionale de l’Égypte au Ve siècle. Ces documents, ainsi que les autres documents araméens plus récents, relèvent des études sémitiques.

Un lot de papyrus en pehlevi conservé à Berlin a pour origine la brève occupation de l’Égypte byzantine par les Perses (616-627).

L’occupation progressive de l’Égypte par les Arabes islamisés à partir de 639 explique la découverte de documents sur papyrus ou sur papier écrits dans la langue arabe, dont l’emploi se généralise au fil des siècles, même dans les milieux chrétiens. Progressivement, le grec disparaît des documents privés, mais il survit quelque temps comme langue de chancellerie, comme dans le dossier issu des bureaux du gouverneur Kurrah ben Sharik à Fostat (Le Caire) pour Basilios, pagarque (dirigeant d’un pagus ou canton) d'Aphrodito, en Haute-Égypte et qui date de 709 à 714[50]. Les papyrus arabes sont traités par des arabisants. Mais la coexistence de documents dans les deux langues exige la coopération des papyrologues hellénistes spécialisés dans le Proche-Orient au Haut Moyen Âge et des spécialistes de la papyrologie arabe. Celle-ci trouve un nouvel essor ces dernières années.

Techniques de la papyrologie

La désignation des papyrus

Les papyrologues utilisent couramment un système d'abréviations pour désigner les papyrus qu'ils citent ou sur lesquels ils travaillent.

Ces abréviations désignent la plupart du temps le centre universitaire (ou le musée) où les textes sont conservés et le tome de l'édition où le chercheur peut lire le texte originel (par exemple, le B.G.U. V 1210, connu aussi sous le nom savant de Gnômôn de l'Idiologue, indique que le texte est conservé dans la collection de la Berliner Greischische Urkunden, le recueil des papyrus grecs de Berlin, qu'il est publié dans le tome cinq des éditions de cette collection, sous le numéro 1210)[51]. La notation abrégée peut désigner aussi le lieu d'extraction archéologique du texte : P. Oxy. XI 1381, relatif à un miracle attribué au dieu égyptien Imhotep[52], est un papyrus d'Oxyrhynque : il provient de la ville ainsi dénommée dans l'Antiquité et aujourd'hui El Behneseh, en Moyenn Égypte ; la collection est conservée actuellement à Oxford (Royaume-Uni). Ce texte est publié dans le tome onzième réservé à cette collection sous le numéro 1381. Parfois, le système d'abréviation concerne les deux critères à la fois (lieux d'extraction et de conservation) : P Tebt. Mich. désigne un papyrus provenant de l'antique Tebtynis (actuelle Oumm-el-Baragat, dans l'oasis du Fayoum) et conservé dans le département à l'Université du Michigan.

Quelques rares collections sont référencées selon d'autres critères (par exemple P. Rainer Cent. 53, qui conserve le début d'une pétition au fonctionnaire Apollonios), tient le nom de sa collection du mécénat de l'Archiduc Rainier en 1883 en faveur de son oncle, l'Empereur François-Joseph d'Autriche[53]. De plus, les textes les plus emblématiques de l'histoire de l'Égypte ou de tels faits de société sont parfois réédités dans des ouvrages thématiques ou pédagogiques, d'où une pluralité de références. Ainsi, la pétition d'un reclus volontaire (religieux) dénommé Ptolémaïos au roi Ptolémée VIII Évergète II en 158 avant notre ère porte les noms suivants : P. Lond 23, U.P.Z. 14 et Select Papyri II 272. Enfin, la multiplication d'éditions en petit nombre, parfois difficile à se procurer, a nécessité la création d'un recueil systématique des publications locales, le Sammelbuch Griechischer Urkunden aus AEgypten (c'est-à-dire le Recueil des documents grecs d'Égypte, dont le sigle est abrégé en S.B.).

L'ensemble de ces sigles est explicité par des listes périodiques dénommées checklists[54].

Les périodiques

Les revues savantes les plus importantes consacrées à la papyrologie sont les suivantes (Liste avec les abréviations courantes):

- American Studies of Papyrology

- Aegyptus. Rivista Italiana di Egittologia e di Papirologia, 1920ff.

- Analecta Papyrologica (2005, le vol. 14/15 est paru en 2002/2003)

- Archiv für Papyrusforschung (2004, vol. 50)

- Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik (2006, vol. 21)

- Bulletin of the American Society of Papyrologists, 1963ff.

- Chronique d'Égypte, Bruxelles 1925ff.

- Cronache Ercolanesi

- Papyrologica Coloniensia (2005, vol. XXXI)

- Papyrologica Lupiensia, 1991ff.

- Studia papyrologica, Barcelone 1962–1983.

- Studi di Egittologia e di Papirologia. Rivista internazionale, 2004ff.

- The Bulletin of the American Society of Papyrologists, New Haven (Connecticut), puis Urbana 1963ff.

- The Journal of Egyptian Archaeology, 1914ff.

- The Journal of Juristic Papyrology, Varsovie 1952ff.

- Tyche. Zeitschrift zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik, 1986ff.

- Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 1967ff.

La papyrologie sur Internet

Le site généraliste en papyrologie, « Papyri.info », recense en anglais de multiples informations : sites, revues, checklist etc. Notamment, la saisie de la référence technique du papyrus recherché à partir de l'onglet DDbDp permet de retrouver une vaste bibliothèque en ligne de papyrus ici : (présentation, texte avec appareil critique, souvent photographie du document)[55].

L'université catholique de Louvain met à disposition le lien sur une page « la papyrologie et l'électronique » (consulté le ),qui présente de nombreuses adresses électroniques.

La papyrologie littéraire dispose du site belge « Cedopal » ici : , en anglais et en français[56].

En Europe et aux États-Unis, de nombreux instituts de papyrologie disposent de sites internet, avec des versions en anglais, le plus souvent traduisibles en français. Ces sites présentent souvent une information abondante sur la papyrologie (structure de l'institut, liens-web ou courriels à destination des chercheurs et des enseignants, documentations, bibliothèques d'ouvrages, autres sites de papyrologie etc.). Parmi eux, l'on peut citer :

- l'institut de papyrologie de l'université Paris-Sorbonne, à Paris, ici :,

- l'institut de papyrologie d'Heidelberg, (Bade-Wurtemberg, Allemagne) ici : ,

- l'institut de papyrologie de l'université Drew (Madison, New Jersey, États-Unis), ici : ,

- le Centre de papyrologie littéraire "CéDoPaL" de l'Université de l'Université de Liège ici : .

Bibliographie sélective

Il est possible de s'intéresser à la papyrologie[57], comme élément de culture générale, sans disposer de beaucoup de connaissances en grec. Toutefois, dans un cadre universitaire ou pour progresser, il est indispensable de disposer comme prérequis d'un fort minimum de connaissances du grec ancien. En matière de recherche, le prérequis peut être singulièrement rehaussé, selon le type d'activité souhaité.

Introductions à la papyrologie

- (de) Wilhelm Schubart, Papyri graecae beroleninenses, Bonn, ,

- Paul Collomp, La Papyrologie, Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, , 35 p.,

- André Bataille, Les papyrus (Traité d'Études byzantines tome II), Presses Universitaires de France, , 99 p.,

- André Bataille, La papyrologie, dans Collectif L'histoire et ses méthodes, Gallimard Collection La Pléiade, , pages 498 à 527,

- André Bataille, La dynamique de l'écriture grecque d'après les textes papyrologiques, dans Recherches de Papyrologie tome II, Presses Universitaires de France, , p. 5-23,

- (en) Martin David et Bernard Abraham van Groningen, Introduction (Définition of Papyrology…), dans Papyrological Primer, E.J. Brill, , p. 2* à 49*.

- (en) Roger Shaler Bagnall, The Oxford Handbook of Papyrology, Oxford University Press, , 712 p.,

- Jean Straus, « Initiation à la papyrologie documentaire » (consulté le ),

- Jean-Luc Fournet, Le papyrus dans tous ses états - de Cléopâtre à Clovis, Éditions du Collège de France, , 192 p.

Recueils de papyrus non littéraires sélectionnés

- (en) Arthur S. Hunt et Cambbell C. Edgar, Select Papyri - I Private Affairs, Harvard University Press, William Heinemann Ltd (Loeb Classica Librairy), , 452 p.

- (en) Arthur S. Hunt et Campbell C. Edgar, Select Papyri - II Public documents, Harvard University Press, William Heinemann Ltd (Loeb Classica Librairy), , 608 p.

Les papyrologues

L'on ne saurait parler de papyrologie sans mentionner les papyrologues. Il s'agit des historiens, archéologues et linguistes spécialistes de l'Égypte sous occupation romaine et du grec tardif (koinè). Parmi eux, l'on compte :

- Ulrich Wilcken (né en 1862, décédé en 1944), universitaire allemand,

- Salvatore Riccobono Jr (né en 1864, décédé en 1958), universitaire italien,

- Paul Collart (né en 1878, décédé en 1946), universitaire français,

- Rafał Taubenschlag (né en 1881, décédé en 1958), universitaire polonais,

- Nabia Abbott (née en 1897, décédée en 1981), universitaire américano-irakienne,

- André Bataille (né en 1908, décédé en 1965), universitaire français (homonyme de l'homme politique, son aîné),

- Naphtali Lewis (né en 1911, décédé en 2005), universitaire américain,

- Danielle Bonneau (née en 1912, décédée en 1992), universitaire française,

- Jacques Schwartz (né en 1914, décédé en 1992), universitaire français,

- Jean Bingen (né en 1920, décédé en 2012), universitaire belge,

- Joseph Mélèze-Modrzejewski (né en 1930, décédé en 2017), universitaire polonais puis français,

- Pieter Willem Pestman (né en 1933, décédé en 2010), universitaire néerlandais,

- Paul R. Swarney, universitaire américain,

- Roger S. Bagnall, universitaire américain,

- Jean-Luc Fournet, universitaire français,

- Régis Burnet, universitaire français enseignant à Louvain,

- Hélène Cuvigny, universitaire française et Directrice de l'Institut de Papyrologie à la Sorbonne.

Voir aussi la catégorie « Papyrologue ».

Notes et références

- Paul Bureth, Les titulatures impériales dans les papyrus, les ostraca et les inscriptions de l'Égypte (30 a.c - 284 de n.è.), Bruxelles, , p. 130.

- Voir « Reçu de paiement ».

- Hélène Cadell, Nouveaux fragments de la correspondance de Kurrah ben Sharik, dans Recherches de papyrologie - Tome IV, Presses Universitaires de France, , 216 plus 6 planches, pages 107 à 160 plus planches V et VI.

- Collectif et Henri Henne, La papyrologie et les études juridiques, dans Conférences faites à l'Institut du Droit Romain en 1947, Paris, Sirey, , 251 p., p. 80.

- Voir la présentation de l'ouvrage (en) Roger S. Bagnall et alii, The Oxford Handbook of Papyrology, Oxford Univiersity Press, , 712 p. : Will the Bactrian documents (Sims-Williams 2000) be next?

- Outre la base des 10 155 textes juridiques citée en 1964 (voir ci-dessus), l'édition des Papyrus d'Oxyrhynchos dépasse maintenant le numéro 5550 (au volume LXXXVI), la série des Sammelbuch publie jusqu'en 2013 son tome XXVIII avec plus de 17 000 textes republiés, etc.

- Les références sur ces faits historiques sont légion. L'étude de l'Égypte des Ptolémées (de la Dynastie lagide) est souvent confondue avec celle des autres royaumes hellénistiques. Un résumé rapide de toute cette histoire de l'Égypte hellénistique est élaboré, entre autres par Michel Chauveau, L'Égypte au temps de Cléopâtre (180 - 30 av. J.C.), Hachette, , p. 5 à 96. Une étude, très complète et pour l'essentiel politique et disponible pour l'ensemble du monde hellénistique, est présentée par Édouard Will, Histoire politique du monde hellénistique (en deux tomes), Presses Universitaires de Nancy, , p. 408 et 626

- Voir Naphtali Lewis, La Mémoire des Sables - La vie en Égypte sous la domination romaine, Armand Colin, , 221 p..

- Voir « Avant Propos - La Papyrologie » (consulté le ), qui donne notamment la source primaire du texte de Pline l'Ancien, Histoire naturelle tome XIII, paragraphe 74, 77 à 82.

- La fabrication du papyrus à écrire est détaillée à l'article Papyrus (papier). Outre les sources de cet article, voir Léo Deuel, Le temps des écrits, Stock, , 490 p., dont le chapitre Les papyrus de l'Égypte, pages 85 à 99.

- Marie-Alix Desbœufs, « Papyrus et parchemins dans l'Antiquité gréco-romaine »

- Voir Henri Pirenne, « Le commerce du papyrus dans la Gaule mérovingienne », Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, vol. 72-2, , p. 178 et sqr, disponible en en ligne, à partir de références comme Grégoire de Tours, Livre V, paragraphe 5, avant de péricliter entre 659 et 679 (Ibid pages 179 et 180).

- Sur les facteurs géographiques de la civilisation égyptienne, il existe également une foule d'ouvrage. Parmi bien d'autres, on peut citer : Adolphe Erman et Hermann Ranke, La civilisation égyptienne, Payot, , 751 p., dont on peut lire notamment le chapitre quatre, Le Pays, pages 21 à 44. Plus récent et plus concentré sur le contraste entre la vallée du Nil et les déserts environnants, lire : Béatrix Midant-Reynes, Préhistoire de l'Égypte - des premiers hommes aux premiers pharaons, Armand Colin, , 288 p., dont le court chapitre premier, Entre rivière et déserts, p. 23-29.

- Voir par exemple Théodore Reinach, « Compte-rendu de Grenfell, Hunt et Smyly The Tebtunis Papyri », Revue des Études Grecques, vol. XVII, , p. 129.

- Alexandrie n’en faisait pas partie administrativement, tout en étant la résidence du Préfet d'Égypte.

- (la) Nils Iversen Schow, Charta Papyracea Graece Scripta Musei Borgiani Velitris Qua Series Incolarum Ptolemaidis Arsinoiticae in Aggeribus Et Fossis Operantium Exhibetur, Rome, 1788.

- On en connaît aujourd'hui 1 838.

- « Recherches pour servir à l'Histoire de l'Égypte… » (consulté le ).

- Jean-Antoine Letronne, Lettre à M. Joseph Passalacqua sur un papyrus grec et sur quelques fragmens de plusieurs papyrus appartenant à sa collection d'antiquités égyptiennes (avec un fac similé du papyrus), Paris, ) et d'après sa nécrologie publiée par Charles-Athanase Walckenaer, « notice historique » (consulté le ), notamment aux p. 412-413.

- (en) « Full list of publications », p. 7, alinéas 85 et 91.

- Seymour de Ricci, « Ostraca grecques d'Égypte et de Nubie » (consulté le )

- Voir par exemple Bernard Boyaval, Corpus des étiquettes de momies grecques, Publications de l'université de Lille III, , dont l'auteur revendique le caractère de travail provisoire (page 9).

- Voir ci-dessous au paragraphe "La papyrologie sur Internet".

- Certains papyrus se situent sur la limite floue entre documents juridiques et strictement privés. En voici un seul exemple : le P. Tebt. II 314 est une lettre privée (en grec) entre deux prêtres égyptiens. Le document évoque la cérémonie très ritualisée et officielle où se prend la décision de la circoncision sacerdotale d'un fils de prêtre (une procédure exceptionnelle et rigoureusement encadrée dans l'Empire romain).

- Voir le Papyrus Revenue Laws.

- Voir le papyrus Bingen 45, c'est-à-dire le « papyrus de Cléopâtre » (consulté le ) et l'article Papyrus de Cléopâtre.

- Par exemple, papyrus Fay. 28 pour une naissance, repris dans Select Papyri II 309, ou P.S.I. 1064, réédité comme Select papyri, II 310 pour un décès.

- Voir Collectif et Henri Henne, La Papyrologie et les Études juridiques, dans Conférences faites à l'Institut du Droit Romain en 1947, Paris, Sirey, , 249 p., texte pages 77 à 102.

- Voir par exemple : Joseph Mélèze-Modrzejewski, Entre la cité et le fisc : le statut grec dans l'Égypte romaine, in Symposium de Santander 1982, Valence, , p. 241

- Franz Cumont, L'Égypte des Astrologues, Bruxelles, 1937, réédité en 1982, 254 p.

- Michel Chauveau, L'Égypte au temps de Cléopâtre (180-30 av. J.C.), Hachette, , 293 p..

- Naphtali Lewis, La Mémoire des Sables, Armand Colin, , 222 p.

- Régis Burnet, L'Égypte ancienne à travers les papyrus - vie quotidienne, Pygmalion, , 316 p..

- Comme c'est le cas avec le iotacisme. Notons que cette confusion, très fréquente, de nombreuses diphtongues avec le iota en son i, mais aussi la confusion entre le iota, le héta et l'upsilon (toujours sous le son "i") n'a pas fait récemment l'objet d'un article ni d'un ouvrage spécialisé, mais que le iotacisme est indiqué dans trois articles différents (ceux de Natascha Pellé, de Nadine Quenouille et dans l'article co-écrit par Alexandra Trachsel et Uri Yiftach-Firanko, pages 607, 610, 637 et 785) dans les actes du Congrès de papyrologie de Genève (Collectif, textes réunis par Paul Schubert, Actes du 26e congrès de papyrologie - Genève 2010, Droz, , 839 p.).

- Voir l'ensemble du chapitre quatre, La Koinè, dans l'ouvrage de Henri Tonnet, Histoire du grec moderne, l'Asiatèque, , 20-53 p.

- Voir Antonio Ricciardetto, « Comparaison entre le système d'abréviations de l'Anonyme de Londres et ceux de la Constitution d'Athènes et des autres textes littéraires du P. Libr. inv. 131 », Proceedings of the 28th Congress of Papyrology Barcelona 1-6 august 2016 Scripta Orientalia, vol. 3, , p. 405 et sqr et (it) Lucio del Corso, « L'Athenaion Politeia (P. Lond Lit. 108) e la sua 'biblioteca' libri e mani nella chora egizia - Oltre la Scrittura - variazioni sul tema per Cugglielmo Cavallo », Dossiers Byzantins, Paris, vol. 8, , p. 13 et sqr, à propos du papyrus P. Lit. Lond 108 qui nous restitue le texte de l'ouvrage d'Aristote.

- Voir Hamidou Richer, « Présentation des mimiambes d'Hérondas » (consulté le ) à l'Université de Rouen.

- Voir par exemple Fragment d'un roman grec non identifié.

- Voir les bas de pages de l'Alexander papyrus du Fragment d'un roman grec non identifié et sa « présentation par la BNF » (consulté le ).

- Voir le classique André Bataille, Remarques sur les deux notations mélodiques de l'ancienne musique grecque, dans Recherches de papyrologie - tome I, Presses Universitaires de France, , 120 p., p. 5 à 20. Plus récemment, on peut voir aussi les travaux d'Annie Bélis (de son article de 1984 : Anne Bélis, Un nouveau document musical, dans Bulletin de Correspondance hellénique (inédit), tome 103-1, , p. 99-109,à celui de 2004 : Annie Bélis, Un papyrus musical inédit au Louvre, dans Comptes-rendus de l'Académie des inscriptions et Belles Lettres, tome 148-3, , p. 1305-1329.

- Sur l'usage documentaire d'Homère (par opposition à l'usage littéraire de cet auteur), voir Jean-Luc Fournet, « Homère dans les papyrus non littéraires : le poète dans le contexte de ses lecteurs, dans I papyri omerici », Florence (Italie), (consulté le ), p. 125-157.

- Sur l'usage érudit d'Homère dans la culture alexandrine, voir Éric G. Turner, l'érudition alexandrine et les papyrus in Chronique d'Égypte, Bruxelles, 1962∏passage=135 à 152.

- Papyrus P. Oxy. I 31, publié par Bernard P. Grenfell et Arthur S. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri - tome I, Oxford, , p. 60.

- Texte traduit et commenté par Rodolphe Kasser, Marvin Meyer et Grégor Wurst, L'Évangile de Judas, Flammarion, , 223 p..

- Voir Villa des Papyrus#Bibliothèque des papyrus

- Digitization of Herculaneum Papyri Completed

- BYU Herculaneum Project Honored with Mommsen Prize.

- Voir Daniel Delattre, Le retour du Papyrus d'Herculanum de Paris 2 à l'Institut de France (…), dans Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, tome 148-3, , p. 1351-1391, où l'auteur raconte comment à partir d'un puzzle de 279 fragments, il retrouve l'auteur, la matière et le titre possibles du rouleau émietté : un texte qui aurait pu s'appeler De la calomnie et faire partie de l'ensemble dénommé Des vices et des vertus qui leur sont opposées, de Philodème de Gadara !

- Voir Littérature byzantine : Le christianisme transforme les traditions antiques (du IIIe au VIe siècle).

- Voir Hélène Cadell, Nouveaux fragments de la correspondance de Kurrah ben Sharik, dans Recherches de papyrologie - Tome IV, Presses Universitaires de France, , 216p. plus 6 planches, p. 107 à 160 plus planches V et VI.

- Sur le Gnômôn de l'Idiologue, voir (it) Salvatore Riccobono Jr, Il Gnomon dell'Idios Logos, Palumbo Editore, , 281 p. et sous la direction de Vincenzo Giuffrè, Les Lois des Romains, Camerino (Italie), Jovene Editore, , 597 p., dont la contribution de Joseph Mélèze-Modrzejewski : Le Gnômôn de l'Idiologue, p. 520-557.

- désigné aussi sous le nom d'Imouthès et assimilé à Asklépios

- Voir l'article Collection des papyrus de Vienne.

- Exemples de cheklists : (en) Martin David et Bernard A. van Groningen, Publications of Papyri and list of abbreviations in Papyrological Primer, E. J. Brill, , p. 6* à 13* et « checklist » (consulté le ),

- Sous le lien suivant « Accueil Papyri.Info » (consulté le ).

- « accueil Cedopal » (consulté le ).

- en grec

Voir aussi

Articles connexes

- Épigraphie

- Égyptologie

- Paléographie

- Cyperus papyrus

- Histoire du papyrus

- Papyrus égyptiens

- Papyrus (papier)

- Papyrologie copte

- Papyrologie byzantine

- Papyrologie arabe

- Perte des livres pendant l'Antiquité tardive

- Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE) une des plus importantes revues scientifiques dans le domaine de l'épigraphie grecque et latine ainsi que dans le domaine de la papyrologie grecque et latine.

- Archiv für Papyrusforschung

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Menestrel Première orientation dans les sites et ressources papyrologiques en ligne

- Liste des papyrus documentaires grecs

- Liste de tous les papyrus littéraires grecs et latins trouvés en Égypte

- Institut de Papyrologie de la Sorbonne

- Association Internationale de Papyrologues

- Trismegistos : portail de ressources papyrologiques (et liens vers de nombreuses photographies en ligne)

- « Checklist annuelle : publications des papyrus entre 1891 et 2010 » (consulté le )

- www.apd.gwi.uni-muenchen.de/apd/project.jsp