Égypte romaine et byzantine

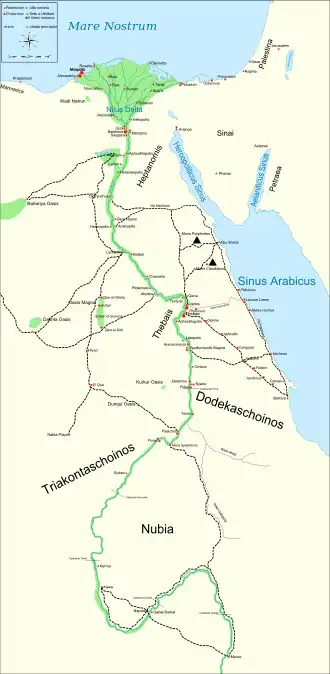

La période de l’Égypte romaine et byzantine (en latin : Aegyptus; en grec koinè Αἴγυπτος / Aígyptos) s’étend de l’annexion par Rome de l’ancien royaume lagide en 30 av. J.-C. jusqu’à sa conquête par les Arabes en 641. La province romaine comprenait alors la plus grande partie de l’Égypte moderne moins le Sinaï et était voisine des provinces de Crète et Cyrénaïque à l’ouest, de la Judée et de l’Arabie pétrée à l’est. L’Égypte était de loin la plus riche des provinces romaines hors de l’Italie, avait une économie monétaire très développée et une population que l’on estime entre quatre et huit millions d’habitants[1]. Grenier à blé de Rome à l’origine, de Constantinople par la suite, elle possédait un port important à Alexandrie, deuxième ville en importance de l‘Empire romain.

Provincia Aegypti (Latin)Eπαρχία Αἰγύπτου

Eparchía Aigýptou (Grec ancien)

Province de l'Empire romain

30 avant notre ère – 641

.svg.png.webp)

| Capitale | Alexandrie |

|---|---|

| Ère historique | Antiquité classique |

| 30 avant notre ère | Conquête du Royaume ptolémaïque |

|---|---|

| 390 | Formation du Diocèse |

| 641 | Conquête musulmane |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

- Égypte sassanide (en)

Califat des Rachidoune

Califat des Rachidoune

La dynastie lagide (305 à 30 av. J.-C.) qui avait régné sur l’Égypte depuis les guerres d’Alexandre le Grand fut annexé à Rome après la défaite de Marc Antoine et de Cléopâtre VII aux mains d’Octave (Auguste) qui devient le premier empereur romain et gouverne l’Égypte comme le successeur des pharaons[2]. Bien que diverses institutions bureaucratiques lagides soient maintenues, l’ensemble du gouvernement est aligné sur la structure administrative romaine. Le système juridique helléno-égyptien de la période hellénique est maintenu, mais dans le cadre du droit romain[2]. La tétradrachme frappée à Alexandrie continue à être utilisée dans une économie de plus en plus monétarisée mais sa valeur est progressivement alignée sur celle du denarius romain. Le sacerdoce desservant les anciennes religions égyptiennes ainsi que les déités importées de Grèce conservent à la fois temples et privilèges, mais en contrepartie doivent également desservir le culte impérial romain déifiant les empereurs et leur famille à leur décès[2].

Avec l’arrivée du christianisme, l’Égypte continue sa tradition de centre intellectuel important, notamment grâce à Alexandrie. Foyer intellectuel grec et juif, notamment après la destruction de Jérusalem, elle devient après l’adoption du christianisme le foyer des premières hérésies chrétiennes, lesquelles bouleversent l’Empire byzantin non seulement sur le plan religieux, mais également sur le plan politique éloignant progressivement ses parties occidentale et orientale.

Histoire

Période romaine (30 av. J.-C. / 330)

L’Égypte tombe sous la domination de Rome en 30 av. J.-C. lorsqu’Octave (le futur empereur Auguste) défait son rival, Marc Antoine, dépose Cléopâtre, alors pharaonne, et annexe le royaume ptolémaïque[N 1] à la République romaine[3]. Ne voulant pas que les sénateurs puissent contrôler l’Égypte, région importante tant sur le plan de l’approvisionnement en grain que comme réservoir de soldats, Auguste gouverne l’Égypte comme sa propriété personnelle et nomme l’un de ses amis, Caius Cornelius Gallus, premier préfet d’Égypte. Fait sans précédent dans l’administration des provinces, ce dignitaire était non pas un sénateur mais un chevalier romain muni de l'imperium (pouvoir de commandement suprême) et du statut proconsulaire. Trois légions sont initialement stationnées en Égypte qui sont par la suite réduites à deux, sous le règne de Tibère[4] - [2]. Gallus doit réprimer une rébellion en Thébaïde, à la suite de quoi il s’aventure plus au sud et réussit à défaire le roi d’Éthiopie[5].

Rappelé à Rome entre 29 et 27 av. J.-C., Cornelius Gallus a comme successeur Caius Aelius Gallus qui dirige une expédition vers l'Arabie Heureuse (Arabia felix, le Yémen actuel), région riche en épices et dotée d’une position stratégique sur la mer Rouge. Les Romains savent alors peu de choses sur les peuples situés au sud-est de l’Égypte : Blemmyes, Nubiens, Éthiopiens et Axoumites. Ils comptent sur l'aide des Nabatéens, leurs alliés, pour les guider et espérent une victoire facile. L’expédition de Gallus tourna toutefois au désastre : son armée erre dans le désert, dévastée par le climat et la maladie[6] - [7] - [8].

Gallus ne reste que deux ans en Égypte et est remplacé par Gaius Petronius qui mène une campagne contre le royaume de Koush au sud (Soudan actuel) dont la capitale est Méroé et dont la reine[N 2], Amanirenas, avait attaqué l’Égypte romaine. Bien que faisant face à un adversaire supérieur en nombre, Petronius parvient à conquérir la capitale Napata, mais doit par la suite repousser de nouvelles attaques ; finalement, la reine envoie des émissaires auprès de l’empereur et un accord est conclu aux termes duquel le royaume devenait de fait un « client » de Rome[9].

Ces expéditions devaient marquer la fin de l’extension de l’Empire romain dans la région. Par la suite l’Égypte connait une période de tranquillité sous les règnes de Tibère, Caligula, Claude, interrompue seulement par quelques raids de pillards sur les frontières ainsi que des conflits internes entre les communautés grecque et juive d’Alexandrie[9].

Alexandrie est alors le port le plus important d’Égypte d’où partent les chargements de grain venant de l’intérieur vers le reste de l’empire et sert ainsi de centre de communications entre l’Égypte et la Méditerranée. Fondée par Alexandre le Grand pour remplacer Memphis, jusque-là capitale de la Basse-Égypte, la cité est le centre culturel du monde hellénistique[10]. La communauté juive y forme près de 35 % de la population et joue un rôle important dans la vie de la cité[11]. De nombreux écrivains et personnalités juives étudient ou vivent à Alexandrie et c’est là qu’est établie la traduction grecque de la Torah hébraïque appelée la Septante. Les conflits entre les communautés culturelles y sont fréquents. Des émeutes éclatent dans cette ville en 40, les Juifs étant accusés de ne pas rendre à l’empereur les honneurs qui lui étaient dus. En réponse, Caligula ordonne l’érection d’une statue de lui-même dans le Temple de Jérusalem. Par la suite, les Juifs envoient une délégation conduite par Philon d'Alexandrie pour réclamer que leur soit donnée ou redonnée la permission légale de résider dans cette ville[12]. L’empereur Claude, qui doit à nouveau tenter de calmer les tensions entre Grecs et Juifs, refuse par la suite la demande renouvelée de la population d’Alexandrie pour une plus grande autonomie et la création de son propre Sénat[13].

Sous Néron, une expédition visant Méroé est planifiée mais doit être abandonnée en raison d’une nouvelle révolte en Judée qui marque le début de la Première guerre judéo-romaine[14] - [15].

À partir du règne de Néron (r. 54 – 68), l’Égypte connait une période de prospérité économique qui dure plus d’un siècle et qui n'est troublée que par les conflits religieux entre Grecs et Juifs. Après la destruction du Temple de Jérusalem[16] en 70, Alexandrie devient le centre culturel et religieux de la nation juive.

Le premier praefectus Aegypti originaire du pays est Tiberius Julius Alexander (66-69). Hellénisé mais issu d’une riche famille juive d’Alexandrie[17], il est préfet pendant l’Année des quatre empereurs et il lui revient de proclamer empereur le général Vespasien (r. 69 – 79) qui avait remporté la guerre judéo-romaine en 69. C’est du reste grâce à la claustra anonae (litt : clé de l’approvisionnement en grain) d’Égypte que Vespasien doit établir son contrôle sur l’ensemble de l’empire[14]. Cet empereur est aussi le premier depuis Auguste à se rendre en Égypte où il est reçu avec le cérémonial traditionnel des anciens pharaons. Le rite de bienvenue déjà utilisé pour Alexandre le Grand est repris en son honneur et il est proclamé fils de la divinité créatrice Amon-Rê, identifiée avec le dieu grec Zeus[18].

La communauté juive est à nouveau secouée en 114 sous le règne de Trajan (r. 98 – 117) alors qu’un nouveau Messie apparait à Cyrène[19]. Les désordres sont écrasés presqu’aussitôt, mais entre 115 et 117 la révolte se perpétue dans la campagne environnante d’où les légions avaient été retirées pour participer à la guerre parthique de Trajan. Cette « guerre de Kitos ou révolte des exilés », qui avait pris naissance dans l’Empire parthe, s’étend rapidement à toutes les grandes cités du pourtour méditerranéen où résident d’importantes colonies juives. Paysans grecs et égyptiens prennent alors les armes contre les Juifs dont la communauté d’Alexandrie est presque complètement anéantie, ne retrouvant vie qu’au IIIe siècle[20]. Beaucoup plus au sud cependant, dans la ville d’Oxyrhynque, on célébre cette rébellion et la survivance de la communauté juive pendant au moins quatre-vingts ans[21].

Le successeur de Trajan, Hadrien (r. 117 – 138), doit à son tour faire face à une révolte promptement supprimée en 122[22]. Peu désireux d’étendre les frontières, Hadrien s'attache à les consolider pour pacifier et organiser l'empire, parcourant celui-ci en tous sens pendant des années et favorisant l’intégration des provinces en donnant le statut de municipe aux grandes villes dont les habitants peuvent ainsi accéder à la citoyenneté romaine[23]. En 119, il fait reconstruire les édifices publics de Cyrène détruits pendant la révolte des Juifs[24]. Il séjourne en Égypte avec sa cour pendant une dizaine de mois en 130 – 131 et fonde la ville d’Antinoupolis en souvenir de son jeune protégé Antinoüs qui se noya dans le Nil dans des conditions mystérieuses[23] ; il relie cette ville au port de Bérénice Troglodytica sur la mer Rouge par une nouvelle route, la via nova Hadriana[21].

À son tour, Antonin le Pieux (r. 138 – 161) visite Alexandrie pour laquelle il fait construire de nouvelles portes et un nouvel hippodrome, mais en 153 une rébellion conduit au meurtre du praefectus Aegypti[25]. Pendant que la peste antonine ravage le pays (165 à 180), une révolte de la population égyptienne qui avait débuté en 171 n'est écrasée qu’en 175 par le gouverneur de la Syrie romaine voisine, Avidius Cassius, lui-même fils d’un ancien préfet d’Égypte, lequel se hâte de se faire proclamer empereur par ses troupes alors que se répand la rumeur de la mort de l’empereur Marc Aurèle (r. 161 – 180). Déclaré « ennemi public » par le Sénat de Rome, Avidius Cassius s’apprête à faire face aux forces rassemblés par l’empereur lorsqu’il est tué par l’un de ses propres soldats[26] - [27].

Sur les traces d’Hadrien, Septime Sévère visite l’Égypte en 199 – 200, rend visite aux Colosses de Memnon, deux sculptures de pierre monumentales situées sur la rive occidentale de Thèbes et derniers vestiges du gigantesque temple des millions d'années d'Amenhotep III, lesquels d’après une légende locale se mettaient à chanter au lever du soleil[28]. Les statues ayant été fissurées par un tremblement de terre, Septime ordonne qu’on les répare, à la suite de quoi elles cessent de « chanter »[29].

Après lui, Caracalla (r. 211 – 217) doit accorder la citoyenneté romaine (Constitutio Antoniniana de 212) aux habitants des provinces, dont les Égyptiens. Mais si nombre d’entre eux adoptent en reconnaissance le nomen gentilicum d’ « Aurelius » en l’honneur de son prédécesseur, la plupart des gens ne manifestent qu’indifférence à l’endroit de ce qui avait été autrefois un privilège doté d’avantages mais qui était maintenant assorti d’une taxe. Les Alexandrins se servent de cette imposition pour se moquer des vices de l’empereur alors que celui-ci approche de leur ville en 215, provoquant ainsi son courroux. L’empereur se venge en faisant exécuter les membres du comité d’accueil et permet à son armée de faire le sac de la ville, après quoi les Égyptiens se voient interdire d’y pénétrer sauf lors de festivités commerciales et religieuses[30]. Avec l’assassinat de Caracalla, c'est un Berbère venant de Maurétanie césarienne (aujourd’hui l’Algérie), Macrin (r. 217 - 218), qui monte sur le trône. Premier empereur à être issu de la classe équestre, il rompt avec la tradition, et probablement pour se concilier le Sénat, nomme à la fois un nouveau praefectus Aegypti ainsi qu’un sénateur pour gouverner l’Égypte. Sitôt Macrin et son fils Diadumenien renversés, la population d’Alexandrie se révolte, tue le sénateur et évince le préfet[31].

Pendant la « Crise du troisième siècle », seize empereurs et une quarantaine d’usurpateurs se succèdent entre 235 et 268. L’empire doit alors faire face sur le plan intérieur à une série de crises politiques, économiques, sociales, religieuses et morales alors que sur le plan extérieur, de nombreuses tribus germaniques menacent les provinces d’Europe, que le nouvel empire perse des Sassanides cherche à s’étendre en Asie mineure et qu’en Afrique certains territoires comme l’Empire de Palmyre font sécession.

Après la capture de Valérien (r. 253-260) lors de la bataille d'Édesse en 260, l’armée d’Orient réclame un nouvel empereur. Macrien père s’étant récusé, ses deux fils Macrien fils et Quiétus (260-261) sont reconnus Augusti en Égypte[32] - [33]. Lorsqu’ils sont renversés, les Alexandrins reconnaissent le praefectus Aegypti Lucius Mussius Aemilianus (r. 261-262) comme empereur pendant que Gallien, fils de Valérien et coempereur, affermit son pouvoir à Rome (coempereur 253-260)[34] - [35]. Gallien envoie contre lui le général Aurelius Theodotus. En , Alexandrie est la proie de combats entre les partisans d’Aemilianus et de Gallien, combats qui voient la disparition des deux-tiers de la population de la ville[35] - [36].

S’il ne pouvait accepter que l’on tente de lui ravir la fonction impériale, Gallien, incapable de lutter contre tous les ennemis à la fois, prend la décision stratégique d’accepter qu’un certain nombre de généraux en Orient se dotent d’une certaine autonomie pourvu qu’ils tiennent les provinces sous l’autorité de Rome face aux Perses[37]. Parmi ceux-ci se trouvent Odénat, membre d’une noble famille arabe de Palmyre ayant acquis la citoyenneté romaine ; il est nommé vice-roi d’Orient et, avec son épouse Zénobie, fonde le royaume de Palmyre[38].

Après son assassinat vers 267, Zénobie fait transférer à son fils Wahballat les titres de son père, notamment celui de « roi des rois ». Devant l'incapacité des empereurs à défendre la Syrie, elle parvient à réunir sous son autorité les provinces de Syrie, d'Arabie et d'Égypte, et commence la conquête des provinces d'Asie mineure[39]. Elle proclame Wahballat empereur de Rome et prend le titre d'Augusta comme « mère » de cet empereur. Mais Aurélien, empereur depuis l'automne 270, entreprend à la fin de 271 de mettre un terme aux tentatives sécessionnistes. Après des victoires près d'Antioche puis près d'Émèse, il s'empare de Zénobie qui est amenée à Rome, mettant fin à l’existence du royaume[40].

En 296, une invasion perse conduit le préfet d’Égypte, Domitius Domitianus, à croire que la chute de Dioclétien était proche ; il en profite pour se proclamer empereur l’année suivante ; toutefois le César Galère réussit à arrêter l’avance perse pendant que Dioclétien lui-même s’apprête à marcher contre l’usurpateur. Domitianus meurt à ce moment et son adjoint, Achilleus prend la relève. Dioclétien capture Alexandrie après un siège de huit mois et fait ériger en l’honneur de cette occasion la « Colonne de Pompée »[N 3] qui est placée dans le Sérapéum d'Alexandrie[N 4]. Dioclétien en profite pour céder le Dodécaschène, partie de la Nubie qui s'étend immédiatement au sud de Philæ, aux Noba[N 5] avec comme mission de défendre la frontière située à Assouan des attaques des Blemmyes[N 6].

Les grandes réformes administratives de Dioclétien (r. 284-305) doivent voir l’Égypte divisée en deux, la Thébaïde devenant une province à part entière[41]. En 297, des réformes en matière de taxes et de finances voient la monnaie égyptienne alignée sur celle de l’ensemble de l’empire[42]. La fonction de praefectus Aegypti est scindée entre un pareses pour les affaires civiles et un dux pour les affaires militaires, les légions I Maximiana Thebanorum et II Flavia Constantia assurant la protection du pays[43].

Dioclétien visite une seconde fois l’Égypte en 302 apportant du ravitaillement à la population d’Alexandrie et s’en prenant aux partisans du manichéisme. L’année suivante Dioclétien lance une persécution contre les chrétiens[43]. Cette persécution est particulièrement intense en Égypte où les préfets Satrius Arrianus (304-307) et Sossianos Hiéroclès (310) se montrent impitoyables[43]. L’édit de Sardique, dernier geste politique de l’empereur Galère met fin à cette persécution[44].

Période byzantine (330 - 619)

Le règne de Constantin le Grand (r. 310-337) voit la fondation de Constantinople et l’Égypte continue à approvisionner en blé la nouvelle capitale, Constantinople. Il doit également voir la reconnaissance officielle du christianisme au même titre que les autres religions romaines par l’Édit de Milan en 313.

Les nombreux conflits religieux qui avaient marqué la période romaine se poursuivent à l’époque byzantine, impliquant dorénavant divers schismes au sein de la chrétienté elle-même. Il semble que Constantin ait eu comme projet de visiter l’Égypte, car des préparatifs pour une réception impériale avaient été entrepris à Oxyrhynque. Ceux-ci sont cependant abandonnés en raison de la convocation du Concile de Nicée en 325, provoqué par l’apparition de l’arianisme, attribué à l’évêque d’Alexandrie Arius (vers 250 – 336), lequel enseignait que le Fils de Dieu n'avait pas toujours existé mais avait été engendré dans le temps par Dieu le Père, et les chrétiens trinitaires défendus par un autre théologien d’Alexandrie, Athanase (296/298 – 373). La controverse est résolue au profit des chrétiens trinitaires, mais se poursuivit pendant plusieurs décennies[45].

En 391 toutefois, les tensions se ravivent entre chrétiens et païens cette fois lorsque le , l’empereur Théodose le Grand (r. 379-395) en son nom et au nom de son coempereur et beau-frère Valentinien II (r. 379-392) interdit non seulement les sacrifices païens mais aussi la fréquentation des temples, interdiction qu’il renouvelle spécifiquement pour l’Égypte et pour Alexandrie[46].

La révolte éclate lorsque l’évêque Théophile d'Alexandrie, connu pour ses méthodes violentes, tente de transformer un temple païen en église et organise une procession pour exposer des reliques chrétiennes[46]. Devant la vindicte des chrétiens, les païens ayant à leur tête le philosophe Olympe doivent se réfugier dans le Sérapéum qui est ultimement transformé en église dédiée à Jean le Baptiste. Le Sérapéum de Canope (Abu Qir) est également pillé et transformé en monastère dont l’église est consacrée aux saints Cyrus et Jean, deux martyrs du IVe siècle particulièrement vénérés par l’Église copte[31].

La controverse religieuse se perpétue sous Théodose II (r. 402-450) entre chrétiens cette fois concernant le titre de Theotokos (litt. « qui a enfanté Dieu », improprement traduit par « mère de Dieu ») donné à Marie. Neveu et successeur de Théophile, le patriarche Cyrille d'Alexandrie s’attache à éradiquer aussi bien le paganisme que le judaïsme et le nestorianisme, doctrine mise de l’avant par le patriarche de Constantinople, Nestorius. La faction conduite par Cyrille l’emporte et Nestorius est condamné au Concile d'Éphèse et envoyé en exil[47]. La réputation de l’évêque et par conséquent d’Alexandrie elle-même parvient au zénith lorsqu’en 449, le successeur de Cyrille, le patriarche Dioscore Ier d’Alexandrie défend les doctrines d’Eutychès, archimandrite d'un monastère près de Constantinople, lors du Deuxième concile d'Éphèse contre l’avis du pape Léon Ier qui ne reconnut pas le concile, en excommunie les participants et tente sans succès de faire pression sur l’empereur Théodose pour qu’il convoque un nouveau concile[31].

Entretemps les Blemmyes continuent leurs attaques contre l’Égypte maintenant byzantine, soutenus cette fois par les païens résistant aux chrétiens. Mais en 451, l’année du Concile de Chalcédoine, l’empereur Marcien (r. 450-457) parvient à une entente avec eux qui leur permettait l’utilisation du temple de Philæ et leur rendait les statues du temple à des fins divinatoires[48]. Le Concile de Chalcédoine (451) doit de son côté renverser les décisions du Second Concile d’Éphèse et condamner Eutychès et Dioscore. Il en résulte un schisme permanent entre les Églises copte et orthodoxe grecque, alors que l’élévation du patriarcat de Constantinople à un rang qui ne le cédait à Rome que de façon honorifique doit envenimer les relations entre Constantinople et Rome[49] - [50].

Le successeur de Marcien est Léon Ier (r. 454 – 474) qui s’avére un fervent défenseur des décisions de Chalcédoine et le premier empereur à être couronné par le patriarche de Constantinople[51]. Mais Léon, pour se débarrasser de l’influence germanique, se rapproche des Isauriens dont le chef, Zénon, lui succède (coempereur 474-475 ; empereur 476-491)[52]. Rapidement les Isauriens deviennent aussi impopulaires que les Germains l’avaient été et Zénon est remplacé par le monophysite Basiliscus favorisant un dégel des relations avec Alexandrie. Mais le retour de Zénon au pouvoir quelques mois plus tard ravive les hostilités[53]. Instruit par l’expérience, Zénon tente de réconcilier le monophysisme, qui ralliait les régions orientales de l'Empire, et le chalcédonisme en faveur dans la partie occidentale. Il propose en 482 un compromis en accord avec le patriarche de Constantinople Acace, l'Hénotique, édit d'union religieuse qui résulte en un schisme avec Rome qui dure jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Justin Ier (r. 518-527)[54].

Période sassanide et arabe (619 – 646)

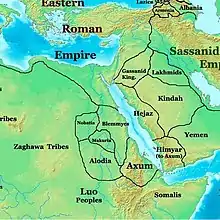

Déjà au cours du règne d’Anastase Ier (r. 491-518), l’Empire sassanide avait envahi le Delta du Nil, mais avait dû se retirer après avoir échoué à conquérir Alexandrie. Au début du VIe siècle, sous le règne de Justin Ier ce sont les Blemmyes qui multiplient les attaques sur la Haute-Égypte[55]. Son successeur, Justinien Ier (r. 527-565) et son épouse Théodora tentent tous deux de convertir les Noba, mais pendant que Justinien espérait les voir adopter l’orthodoxie, son épouse les persuade plutôt d’adopter le monophysisme et les rallie à l’Église copte[55]. Une fois convertis, ils viennent en aide aux Romains dans la conquête des Blemmyes ; le général Narsès est envoyé en 543 pour confisquer les statues de Philæ et fermer le temple qui est converti en église chrétienne[55]. Les Blemmyes n’en reviennent pas moins à la charge sous le successeur de Justinien, Justin II (r. 565-574) et le début du règne de Tibère II (r. 574-582)[56].

Le long conflit qui avait opposé les Empires byzantin et sassanide se termine en 591 lorsque l’empereur Maurice (r. 582 – 602) aide le roi Khosro II (r. 590-628) à regagner son trône. En 602, Maurice est assassiné par son rival, Phocas. Prétendant venger Maurice, Khosro déclare la guerre à l’Empire byzantin, guerre qui enflamme l’Égypte, le Levant et la Mésopotamie, culminant avec la conquête de Jérusalem en 614 et d’Alexandrie en 619. Ces succès initiaux sont de courte durée et l’arrivée au pouvoir de l’empereur Héraclius (r. 610 – 641) renverse la situation, Khosro lui-même est renversé en 628[57]. Son fils, Kavadh II, qui ne régna que quelques mois en 628, a tout de même le temps de conclure un accord avec l’Empire byzantin qui retournait à celui-ci les territoires conquis par son père.

La courte conquête sassanide a toutefois pour conséquence de permettre au monophysisme de refaire surface en Égypte et consolider le mur de haine qui existait entre Égyptiens et Byzantins. La restauration du pouvoir de Constantinople en 629 aboutit à la persécution des monophysites par l’empereur Héraclius et consolide les aspirations séparatistes de la population qui ne fait rien pour se défendre lorsqu’arrive de nouveaux envahisseurs : les Arabes[58]. La couteuse guerre de l’empereur Héraclius fait de la lutte contre les Perses et du retour de la Vraie Croix dans Jérusalem reconquise (630) le principal but de sa politique[59] en fait affaibli les forces des deux empires qui se trouvent démunis face à ce nouvel ennemi.

Non seulement le calife Omar (r. 634-644), compagnon de Mahomet et successeur d’Abu Bakr, réussit à soumettre l’Empire perse, mais après s’être emparé de l’Arménie, son armée de quelque 4 000 Arabes sous le commandement d’Amr ibn al-As se dirige vers Jérusalem (637/638) avant de pénétrer en Égypte en 639, avançant rapidement vers le delta du Nil[60] - [61]. Les garnisons byzantines se replient alors dans les villes fortifiées où elles tiennent pendant plus d’une année[62].

Les Arabes demandent alors des renforts et en avril 641 assiégent et prennent Alexandrie. Les Byzantins assemblent une flotte dont le but était de reprendre l’Égypte et Alexandrie en 645[63]. Ayant reçu leurs renforts, les Arabes reconquièrent la ville l’année suivante. La plupart des Byzantins, y compris le commandant de la flotte impériale, sont tués, de même que bon nombre des habitants de la ville qui est rasée[64]. Ainsi se terminent quelque 675 années de souveraineté romano-byzantine sur l’Égypte. À la mort d’Omar en 644, l’Empire arabe s’étend déjà de ce qui est la Libye aujourd’hui à l’ouest jusqu’à l’Indus à l’est et à l’Oxus au nord.

Gouvernement romain de l’Égypte

.jpg.webp)

Les principales réformes apportées par les Romains au système ptolémaïque ont pour but d’accroitre l’efficacité de l’administration et partant d’assurer de meilleurs revenus. Certaines fonctions sont conservées, d’autres disparaissent et certaines conservent leur nom, mais voient leurs tâches modifiées.

Les provinces de l’ancien royaume sont conservées, du moins jusqu’aux réformes de Dioclétien, ces dernières touchant non seulement l’Égypte, mais l’ensemble de l’empire[41]. Pendant les trois premiers siècles de la domination romaine, l’ensemble du pays est confié à un gouverneur unique appelé praefectus Alexandrae et Aegypti (litt : préfet d’Alexandrie et de l’Égypte), titre reflétant le fait qu’Alexandrie, située hors du delta du Nil, n’était pas incluse dans les frontières géographiques traditionnelles de l’Égypte[65]. Non seulement celui-ci et ses principaux collaborateurs appartiennent à la classe équestre, mais le premier dispose à la fois de pouvoirs civils et militaires puisque, par la loi, il dispose d’un pouvoir d'« imperium »[65]. De plus, et contrairement aux autres provinces sénatoriales, il est responsable de la collecte de certaines taxes et de l’organisation des envois de grains, y compris l’anona, venant d’Égypte[66]. Aussi, la fonction de préfet d'Égypte est considérée comme la seconde en importance pour un membre de l’ordre équestre après celle de préfet du prétoire et est l’une des mieux payées avec un salaire annuel de 200 000 sesterces. Ses pouvoirs dépassent également ceux en vigueur dans les autres provinces sénatoriales puisque non seulement le gouverneur peut émettre des décrets (ius edicendi) mais aussi, à titre d’ultime instance judiciaire, ordonner des exécutions capitales (ius gladii). Chaque année en Basse-Égypte et à tous les deux ans en Haute-Égypte, le préfet tient un conventus au cours duquel se tiennent les procès judiciaires et où sont examinées les pratiques administratives des fonctionnaires[66].

Le préfet est assisté dans ses tâches par divers procurateurs dont deux sont nommés par l’empereur : l’administrateur du Idios Logos, responsable de certains revenus spéciaux et le Juridicus ou officier chargé du domaine judiciaire. On dénombre également des procurateurs pour les monopoles d’État, pour les fermes de l’État, pour l’administration des entrepôts d’Alexandrie, etc[66].

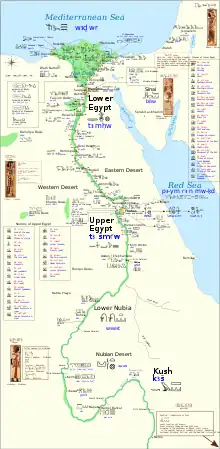

Au début de la conquête, l’Égypte est divisée en deux « épistratégies », celle de Haute-Égypte et celle de Basse-Égypte auxquelles s’ajoute peu après une troisième comprenant la région située au sud de Memphis et le Fayoum portant le nom de « nome de Meptanomia et Arsinoite ». Les gouvernements locaux de l’arrière-pays demeurent ceux des divisions administratives traditionnelles ou nomes. Dans chaque nome, le préfet nomme un strategos, administrateur civil sans fonction militaire, qui sert d’agent intermédiaire entre le préfet et les villages avec l’aide d’un « scribe royal » chargé des affaires financières. Tout en servant d’adjoint au strategos, celui-ci rapporte directement à Alexandrie pour l’administration des comptes publics[66].

Comme ailleurs dans l’empire, le statut des grandes villes est rehaussé. Dans chaque nome, les principales villes recoivent le titre de metropoleis. Celles-ci sont dirigées par des magistrats choisis selon le système des « liturgies »[N 9] qui sont aussi responsables de la construction des édifices publics. En 200/201, Septime Sévère (r. 193-211) accorde à chaque métropole et à Alexandrie le droit à une assemblée, la boulè[2]. Au sein des nomes, chaque village ou kome posséde un scribe ou secrétaire de village dont le terme d’office, quelquefois payé, est de trois ans. Pour éviter les conflits d’intérêts, ces scribes ne peuvent venir du village où ils servent puisqu’une de leurs tâches est d’informer les stratégoi et epistrategoi du nom des personnes pouvant exercer des charges publiques non rétribuées[67].

Les réformes de Dioclétien résultent dans la subdivision de l’Égypte, avec comme principales divisions Iovia, Herculea et la Thébaïde. Au IVe siècle cette division administrative reflète la division militaire entre le dux Thebaidos en Haute-Égypte et le Comes limitis Aegypti en Basse-Égypte[68]. L’empereur Justinien doit pour sa part abolir le Diocèse d’Égypte en 538 et regrouper pouvoirs civil et militaire entre les mains d’un dux (militaire) aidé d’un praeses (civil), pouvoir étatique devant faire contrepoids après une période de bouleversements politiques à celui de l’Église. Toute autonomie locale est alors disparue.

L’armée

Vu que le préfet d’Égypte appartient à l’ordre équestre et qu’il est impensable qu’un chevalier puisse commander un sénateur, les commandants des légions appartiennent au même ordre et sont des militaires de carrière, anciens centurions ayant le grade senior de primus pilus. Ils portent le titre de praefectus stratopedarches (du grec « stratopedarque » signifiant commandant de camp). Collectivement, ces forces forment l’exercitus Aegyptiacus ou « armée d’Égypte »[69].

Alexandrie étant une ville turbulente, la garnison est concentrée à Nicopolis, faubourg de la ville, plutôt que dans le centre stratégique du pays, Memphis, l’ancienne capitale des pharaons[70]. Au moins une légion y est stationnée en permanence à laquelle s’ajoute un important détachement de cavalerie formé d’« auxilia »[N 10]. Ces troupes ont comme mission d’assurer la protection du praefectus Aegypti en cas d’insurrection et peuvent être déployées là où le besoin s’en fait sentir. Se trouve également à Alexandrie la Classis Alexandrina, flotte provinciale d’Égypte. Au total, au cours des IIe et IIIe siècles quelque 8 000 soldats sont stationnés à Alexandrie[71]. De plus, au moins trois détachements d’auxilia sont stationnés à la frontière sud, près de Philæ et de Syène (Assouan) à la première cataracte, protégeant l’Égypte contre les ennemis du sud et empêchant toute rébellion en Thébaïde[72].

Deux des trois légions stationnées en permanence en Égypte nous sont connues : la Legio III Cyrenaica et la Legio XXII Deiotariana. La III Cyrenaica quitte l’Égypte après et la XXII Deiotariana est transférée quelque peu après, la Legio II Traiana arrive avant 127/128 pour la remplacer et devenir la principale composante de l’Armée d’Égypte pendant les deux siècles suivants[73].

À côté des légions se trouvent entre sept et dix cohortes d’auxilia d’infanterie, chaque cohorte comprenant environ 500 hommes et trois ou quatre « ala » de cavalerie composées chacune de quelque 500 hommes à cheval. Trois de ces détachements sont stationnés à la frontière sud, les autres demeurant à Alexandrie[74]. Les militaires appartenant à ces unités, sont pour beaucoup d’origine égyptienne, mais s’y ajoutent d’autres soldats venant des provinces d’Afrique, de Syrie, voire des Balkans et d’Asie mineure[75]. Une chose est certaine toutefois : l’armée d’Égypte est la plus hellénisée des armées de province[76]. Après quelque 25–26 ans de service militaire, ces soldats reçoivent la citoyenneté romaine et le droit de connubium (mariage). Sous la dynastie flavienne, une portion de plus en plus importante de l’armée est constituée de soldats locaux dont les enfants élevés dans les camps près des bases (canabae) deviennent eux-mêmes soldats (castrenses ; litt : « enfants des camps »). Les Égyptiens reçoivent des noms à consonance latine à leur enrôlement et, à l’encontre de ce qui se passait dans d’autres provinces, on ne trouve à peu près aucun nom d’origine locale parmi les auxiliaires de l’armée d’Égypte[77].

L’armée romaine joue trois rôles principaux en Égypte. Elle doit d’abord assurer la protection du territoire contre les ennemis extérieurs comme on l’a vu précédemment. De plus, comme Alexandrie et Antioche contrôlent l’Est méditerranéen, on fait régulièrement appel à des unités cantonnées en Égypte pour prendre part à des expéditions dans la région. À cela s’ajoute un rôle plus politique de police dans la répression des nombreux soulèvements qui agitent la province, principalement lors des révoltes juives. Enfin, elle a un rôle économique en surveillant les chargements de blé qui, venant de l’intérieur du pays, se dirigent vers Alexandrie avant d’être envoyés en Europe, ainsi qu’en assurant la surveillance des travaux de construction et d’entretien des canaux permettant l’irrigation des terres[78].

Économie

_(cropped).jpg.webp)

L’Égypte est de loin la plus riche province romaine en dehors de l’Italie[79]. Grâce au port d’Alexandrie, elle permet d’alimenter en grain Rome au début, Constantinople par la suite. On ignore le chiffre exact de sa population et on l’a longtemps estimée à huit et dix millions, mais ces chiffres ont été ramenés à environ cinq millions[80] - [81]. Son économie, hautement monétarisée pour l’époque y compris dans les campagnes, repose sur la tetradrachme qui est alignée sur le denarius romain jusqu’à l’introduction par Constantin du solidus d’or[82].

Non seulement les autorités romaines continuent le régime de taxation de l’époque ptolémaïque basé sur la terre, mais encore y ajoutent un grand nombre de taxes diverses qui conduisent à de nombreuses protestations d’exaction de la part de la population. Le système développé sous les pharaons était complexe et comportait une grande variété de tenure dont le statut était déterminé à la fois par les trois catégories du système ptolémaïque : propriétés sacrées appartenant aux temples, terres royales appartenant au pharaon et « terres données » basées sur le système des « clérouquies » de l’époque lagide[N 11], ainsi qu’en fonction de divers critères locaux tels le régime hydrologique, le statut juridique ou la fonction de la propriété[83].

Le gouvernement romain encourage la privatisation des terres et l’accroissement de l’entreprise privée dans la production et les échanges, les taxes frappant moins lourdement propriétaires privés et entrepreneurs. Le volume du commerce intérieur et extérieur se développe pour atteindre un sommet au IIe siècle, mais une série de problèmes se posent au IIIe siècle causés en grande partie par une série de dépréciations monétaires qui diminuent la confiance dans la monnaie et causent une inflation galopante[84].

La tendance à la privatisation de la terre s’accélère au Ve siècle et culmina au VIe siècle alors que, comme ailleurs dans l’empire se constituent d’immenses domaines latifundaires dont un certain nombre appartiennent à l’Église chrétienne[82] - [85].

Société

.svg.png.webp)

La structure sociale de l’Égypte romaine et byzantine est complexe et se base à la fois sur l’ethnicité et le lieu de résidence.

Les Romains héritent de la structure sociale en vigueur dans l’Égypte ptolémaïque fondée en -305 par Ptolémée Soter, compagnon d’Alexandre le Grand, laquelle faisait une nette distinction entre l’élite grecque et la population égyptienne. Alexandrie était alors devenue non seulement la capitale politique du pays, mais aussi centre de rayonnement de la culture grecque[86]. Les Romains, ne faisant guère de distinction entre les deux peuples, considèrent les uns et les autres comme « Égyptiens ». De plus, les Juifs qui formaient des communautés autonomes sont également largement hellénisés[87].

Outre le critère ethnique, joue aussi le lieu de résidence. Les citoyens romains et les citoyens d’Alexandrie payent un « impôt par tête »[N 12] moindre que les « Égyptiens ». Par ailleurs les Égyptiens habitant juridiquement les métropoles des nomoi payent un impôt par tête moins élevé et ont plus de privilèges que les autres. De même au sein des métropoles, l’élite hellénisée, propriétaire d’immenses domaines, paye moins d’impôts que les simples paysans, la plupart étant des fermiers-locataires travaillant des terres appartenant soit à des temples, soit aux successeurs de l’ancienne monarchie[2]. Cette distinction entre la vie rurale des villages où on parlait égyptien et les métropoles où se parlait la koinè grecque et où l’élite fréquentait les gymnasia grecs est probablement la plus importante distinction sociale de l’Égypte romaine. Outre les établissements d’enseignement, les métropoles possèdent d’autres institutions à caractère grec comme le conseil des anciens (gerousia) et c’est parmi ces élites que les Romains choisissent les édiles municipaux et les grands administrateurs[88]. Et même si la Constitutio Antoniniana de 212 fait de tous les Égyptiens libres des citoyens romains, elle n’abolit pas ces distinctions sociales basées sur la tradition[2].

L’ascension sociale est possible mais difficile[89].Une façon d’y parvenir est de s’enrôler dans l’armée, du moins jusqu’à la concession du statut de citoyens à tous les peuples de l’empire par Caracalla. Bien qu’en théorie l’enrôlement soit encore réservé aux seuls citoyens romains, nombre de Grecs trouvent le moyen de rejoindre la légion. Les Égyptiens pour leur part peuvent se joindre aux forces auxiliaires et obtenir la citoyenneté lors de leur démobilisation[90].

Religion

.jpg.webp)

Culte de Sérapis et d’Isis

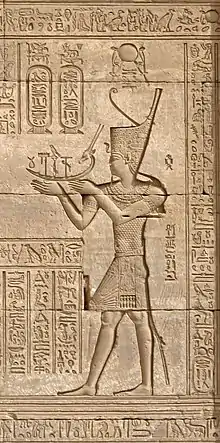

Au début de la période ptolémaïque, Ptolémée Soter avait introduit le culte de Sérapis, dieu syncrétique aux caractéristiques helléniques et égyptiennes, possiblement relié au culte d’Osiris-Apis. Sérapis reprend dans le panthéon égyptien le rôle d’Osiris, dieu de la vie future et de la régénération, époux d’Isis, déesse de la fertilité, et père d’Horus connu dans le monde hellénique comme Harpocrate. Les empereurs sont quelquefois représentés sous les traits de Sérapis avec ses attributs caractéristiques, celui-ci comme Osiris, et contrairement aux autres dieux égyptiens n’étant jamais représenté avec des parties animales. Ses traits caractéristiques sont ses vêtements à la mode grecque, ses longs cheveux et sa barbe de même que sa couronne à dessus plat appelée calathus[91].

Le culte à mystères d’Isis, qui se développe quelque part dans l’Empire romain et est par la suite importé en Égypte, devient populaire, Isis étant la déité féminine par excellence, déesse-créatrice du panthéon égyptien et mère de l’enfant Harpocrate ; en tant que « myrionymos », elle est la déesse de la magie et des mystères[91].

Culte impérial

Le culte des souverains égyptiens se termina avec la chute de la dynastie ptolémaïque, laquelle avec Alexandre le Grand avait fait l’objet d’un culte des héros à la fois égyptien et hellénique[92]. Auguste devait instituer un nouveau culte impérial pour l’Égypte. En théorie, c’est le « peuple romain » (populus romanus) qui gouverne collectivement l’Égypte. Les empereurs ne sont jamais couronnés pharaons et il n’existe pas d’exemple qui montre qu’un empereur vivant soit incorporé dans les panthéons traditionnels vénérés par le sacerdoce égyptien[93]. Les images de l’empereur sont identifiées à Zeus Éleutherios (litt : le libérateur) et modelées sur l’exemple d’Alexandre le Grand, censé avoir « libéré » l’Égypte de la tyrannie des pharaons[93]. Toutefois, on sait qu’à Memphis se trouvait en -27 un grand prêtre de Ptah, nommé sous l’autorité d’Auguste comme célébrant en chef du culte du souverain d’Égypte auquel on se référait comme « prêtre de César ». Il est aussi démontré que Néron est adoré de son vivant de même qu’Hadrien[94]. Le culte officiel est dirigé par un « archiereus pour Alexandrie et toute l’Égypte », lequel est responsable de tous les temples d’Égypte et du culte des déités impériales et de Sérapis dans tout le pays[95]. Tout comme le préfet, le grand-prêtre doit être citoyen romain, appartient probablement à l’ordre équestre et est nommé par l’empereur[96].

Le culte en Égypte diffère de celui des autres provinces romaines en ceci que la déesse « Roma » que l’on associait généralement au Sénat de Rome ne fait pas partie du culte dans cette province impériale, hors du contrôle du Sénat[97].

Il existe également un archiereus dans chaque nome ; choisis dans l’élite locale à partir du système des liturgies, ces grands prêtres sont responsables de l’entretien des temples et du culte impérial dans leurs métropolis, les cultes des divinités traditionnelles ayant leur propre sacerdoce[98].

Christianisme

Ce culte impérial se perpétue jusqu’au règne de Constantin le Grand[94]. Mais dès l’an 200, il est évident qu’Alexandrie est devenu un grand centre du christianisme : Clément d'Alexandrie et Origène y vivent, y enseignent et y écrivent. L’Édit de Milan de 313 met fin à la persécution des chrétiens qui adoptent comme langue littéraire et liturgique le copte, ancienne langue égyptienne écrite avec des caractères grecs auxquels s’ajoutent des caractères permettant de rendre des sons existant en égyptien mais non en grec[2] - [99]. Si le paganisme est supprimé au Ve siècle, il se perpétue pendant plusieurs décennies comme le montrent des graffiti trouvés à Philæ en Haute-Égypte prouvant que le culte d’Isis et ses temples y existent jusqu’au VIe siècle.

L’Égypte a une longue tradition de spéculation religieuse conduisant à la multiplication des controverses théologiques. Le christianisme n’échappe pas à cette tradition. Alexandrie devient le centre du premier grand déchirement du monde chrétien entre les Ariens, ainsi nommés d’après leur fondateur, le prêtre Arius, et leurs opposants, représentés par Athanase, archevêque d’Alexandrie qui parvient en 326 à faire rejeter les thèses d’Arius au Premier concile de Nicée[100]. Même après sa condamnation, la controverse que suscite l’arianisme se prolonge pendant des décennies provoquant révoltes et rébellions et conduisant à la destruction du grand temple de Sérapis, un des hauts lieux du paganisme. Outre l’arianisme, on voit fleurir différentes hérésies soit originaires d’Égypte, soit importées, comme le gnosticisme[N 13] et le manichéisme[N 14].

Un autre mouvement religieux, au sein de l’Église celui-là, est le développement du monachisme des Pères du désert comme Athanase d'Alexandrie, Théophile d'Alexandrie, Cyrille d'Alexandrie, Épiphane de Salamine, Grégoire de Nazianze. Ce mouvement connaît un tel succès que l’empereur Valens (r. 364-378), favorable aux Ariens, restreint le nombre d’hommes qui, quittant le monde voulaient se retirer pour vivre une vie de pauvreté au service de l’Église[101].

Au début du IVe siècle, le patriarche Cyrille d’Alexandrie (vers 375 – 444) s’en prend non seulement aux païens, mais aussi aux Juifs et aux chrétiens hérétiques avec une brutalité qui l’oppose au gouverneur Oreste, lui-même chrétien, et qui aboutit à des pogroms et autres scènes sanglantes, au cours desquelles périt en 415 la philosophe néoplatonicienne Hypatie, victime d'un lynchage par des moines chrétiens[102].

La chute de l’Empire romain d’Occident en 476 isole les Romains venus de l’Empire d’Occident établis en Égypte et, avec la montée du christianisme, conduit à l’abandon des traditions pharaoniques.

Alexandrie revient à l’avant-scène des querelles christologiques du Ve siècle lorsque le monophysisme[N 15] d’Eutychès, archimandrite d’un monastère près de Constantinople, est développé par Dioscore, patriarche d'Alexandrie de 444 à 451 ou 454, puis par Sévère, patriarche d'Antioche de 512 à 518, à partir de la formule mise de l’avant par Cyrille d'Alexandrie[103]. Condamnée au Concile de Chalcédoine en 451, elle conduit les miaphysistes à séparer l’Église copte orthodoxe d’Alexandrie des Églises catholique et orthodoxe[N 16].

Architecture

Peu de monuments civils de l’époque romaine ont survécu ; on en trouve dans les métropoleis d’Heracleopolis Magna, d’Oxyrhynchos et d’Hermopolis Magna ainsi que d’Antinoupolis. Ils sont connus en particulier par les recherches archéologiques conduites lors de la campagne d'Égypte de Bonaparte et publiées dans la Description de l'Égypte. Depuis, nombre de ces ruines ont elles-mêmes disparu. Il reste toutefois deux théâtres romains à Pelusium, un temple dédié à Sérapis et un tétrastyle à Diospolis Magna (Thèbes) ainsi qu’un arc triomphal et des temples consacrés à l’empereur Auguste et à la déesse Roma à Philæ[104]. La plupart de ces metropoleis étaient probablement construites selon le plan hippodamien utilisé dans les villes hellénistiques comme Alexandrie et incluaient les deux voies principales romaines du Cardo (direction nord-sud) et Decumanus Maximus (direction est-ouest) se croisant en leur milieu comme on les trouve à Athribis et Antinoupolis[104].

Le plus ancien exemple d’église chrétienne en Égypte se trouve dans le village romain de Kellis (Haute-Égypte, près de l’actuelle oasis de Dakhleh). Sur le modèle des « maisons-églises » du début du IVe siècle, il s’agit d’une église à trois vaisseaux sur plan basilical avec pastaphoria[N 17] et datant de la période de Constantin[105]. Toutes ces églises sont bâties sur un axe est-ouest, les éléments liturgiques importants étant situés à l’est. Elles durent être construites peu après la victoire de Constantin sur Lucinius et, au cours du IVe siècle, même de petites villes comme ‘Ain el-Gedida dans l’oasis Dakhleh possédaient leur propre église[105]. La première église de grandes dimensions dont les restes sont parvenus jusqu’à nous est celle d’Antinoupolis. Il s’agit d’une église comportant cinq vaisseaux axée vers l’est mesurant soixante mètres en longueur et vingt mètres en largeur ; elle est entourée d’un cimetière[105].

Vers la fin du IVe siècle les églises des monastères commencèrent à se distinguer des autres par la construction de sanctuaires rectangulaires et non plus semi-circulaires du côté est où se trouvait l’autel. Au lieu de l’abside traditionnelle on trouvait une niche ou petite construction ornée d’un arc avec colonnes[105]. Au Ve siècle émergent des variations régionales dans les églises-basiliques importantes. Alors que sur la côte méditerranéenne et dans le nord du pays on trouve des plans comportant quatre ou cinq vaisseaux, dans la Moyenne-Égypte et en Basse-Égypte les basiliques sont souvent dotées d’une colonnade qui entoure l’ensemble de la structure formant un déambulatoire continu par l’addition d’un vaisseau transversal situé à l’ouest des trois autres[106]. Les plans avec transepts[N 18] ne sont adoptés que dans des environnements urbains comme à Abu Men et Marea dans l’ouest du delta[107].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Roman Egypt » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Le royaume ptolémaïque ou royaume lagide est le nom porté par l’Égypte après sa conquête par Alexandre le Grand en 331 av. J.-C. et la nomination de l’un des stratèges d’Alexandre, Ptolémée, comme satrape d’Égypte.

- Titre qui se traduisait par « Candace » dans la langue locale lequel est pris improprement comme un nom propre.

- Nom qui lui fut attribué à tort par les croisés qui croyaient qu’elle avait été construite à l'endroit où César aurait enterré le général romain Pompée.

- Dans le monde gréco-romain, sanctuaire dédié à des divinités gréco-égyptiennes, en particulier à Sarapis. Dans le cadre strict de l’Égypte, un sérapéum est aussi une nécropole souterraine où étaient ensevelis les taureaux sacrés du culte d'Apis. Le monde méditerranéen comportait plusieurs de ces sanctuaires.

- Terme incertain qui regroupe probablement deux peuples différents, les Nubiens, peuple du sud-est de la Nubie et les Nobatae, groupe d’origine inconnue qui envahirent la Nubie durant le déclin de Méroë.

- Peuple nubien qui envahit le sud de l’Égypte à de nombreuses reprises.

- Coiffe emblématique des pharaons qui la porteront de l'Ancien Empire jusqu'à la période ptolémaïque

- Cobra femelle qui a pour fonction de protéger le pharaon contre ses ennemis.

- Service public mis en place dans la Grèce antique par la cité et que les plus riches (citoyens ou métèques), avec plus ou moins de bonne volonté, finançaient et géraient avec leur fortune personnelle.

- Unités de l'armée romaine à l'origine composées de soldats qui ne sont pas des citoyens romains. Leur but principal est de soutenir les légions romaines, composées exclusivement, du moins en principe, de citoyens romains.

- Assignation par tirage au sort de lots de terre civique (kleros) à des soldats-citoyens, les « clérouques », et par extension ce type de colonie militaire elle-même. On trouve des clérouques à Athènes au Ve siècle et au IVe siècle av. J.-C., et dans le royaume lagide en Égypte à partir de la fin du IVe siècle av. J.-C.

- Impôt dont le montant est identique pour toutes les personnes sans égard aux biens et revenus.

- Mouvement de pensée centré autour de la notion de « connaissance » en fonction duquel les êtres humains sont des âmes divines emprisonnées dans un monde matériel créé par un dieu inférieur mauvais ou imparfait, le Démiurge ou Yahvé à l'opposé duquel existe un autre être, transcendant et parfait, plus éloigné, un dieu supérieur lié à l'homme par la connaissance qu'il lui a donnée.

- Doctrine qui postule la coexistence de deux principes éternels et inengendrés à l'origine de la création du bien (l'âme, le monde spirituel) et du mal (le corps, le monde matériel).

- Doctrine christologique apparue au Ve siècle dans l'Empire romain d'Orient en réaction au nestorianisme, affirmant que le Fils n'a qu'une seule nature, qui est divine, et qui a absorbé sa nature humaine.

- Il existe encore une Église catholique copte faisant partie des Églises catholiques orientales et une Église copte orthodoxe, autocéphale, faisant partie de l'ensemble des Églises des trois conciles.

- Terme utilisé pour décrire les deux annexes liturgiques qu'on trouve en général dans une basilique paléochrétienne de part et d'autre de l'abside

- Nef transversale qui coupe à angle droit la nef principale d’une église et qui lui donne ainsi la forme symbolique d’une croix latine.

Références

- Janzen (2017) « Ancient Egypt Population Estimates: Slaves and Citizens »

- Rathbone, Hornblower et al. (2012) « Egypt: Roman ».

- Cosme, 2005, p. 120

- Virlouvet & al. (2018) p. 109

- Strabon, 17.1.53.

- Strabon, Géographie, Livre XVI, § 4, 19.

- Dion Cassius, Histoire romaine, LIII.

- Pline, Histoire Naturelle Livre VI, 32

- Alston (1998) p. 66.

- Alston (1998) p. 70.

- Donaldson (2000), Chapter 12 : The Conflict over Isopoliteia : An Alexandian Perspective, p. 2.

- Josephus, Antiquities of the Jews, XVIII.8.1. ; Philo of Alexandria, On the Embassy to Gaius, XXX.201-203.

- Ritner (1998), p. 12.

- Ritner (1998), p. 13.

- Alston (1998), p. 67-68.

- Schäfer (2003), p. 129-130.

- Tacite, Histoires, I, 11.

- Ritner (1998), p. 13-14.

- Alston (1998), p. 70.

- Ritner (1998), p. 14-15.

- Ritner (1998), p. 15.

- Royston Lambert (1997), p. 41–42.

- Vassal, « Le nouvel Hadrien », (2008), p. 28.

- Smallwood (2001), p. 410.

- Ritner (1998), p. 16.

- Viroulet & al. (2018), p. 347, 348.

- Ritner (1998), p. 17.

- Strabon, Géographie, XVII, 1, 46.

- Ritner (1998), p. 18.

- Ritner (1998), p. 19.

- Ritner (1998), p. 30.

- Canduci (2010), p. 85-86.

- Ritner (1998), p. 22-23.

- Canduci (2010), p. 87.

- Ritner (1998), p. 23.

- Canduci (2010), « Mussius Aemilianus » p. 87, « Gallienus » p. 80-83.

- Canduci (2010), p. 81.

- Watson (2004), p. 31-32.

- Sartre et Sartre-Fauriat 2014, p. 104-108.

- Canduci (2010), p. 95.

- Canduci (2010), p. 110.

- Ritner (1998), p. 23-24.

- Ritner (1998), p. 24.

- Canduci (2010), p. 120.

- Danielou (1963), p. 295.

- Ritner (1998), p. 29.

- Marrou (1963), p. 384-385.

- Ritner (1998), p. 31.

- Nicholson (2018), p. 1016.

- Canduci (2010), p. 161.

- Canduci (2010), p. 164.

- Canduci (2010), p. 172.

- Ritner (1998), p. 32.

- Ducellier 2006, p. 67.

- Ritner (1998), p. 38.

- Ritner (1998), p. 33.

- Ostrogorsky (1983), p. 115-116 ; 121-143.

- Ostrogorsky (1983), p. 140.

- Ostrogorsky (1983), p. 132.

- Ostrogorsky (1983), p. 141.

- Kaegi (1992), p. 67.

- Christides 1993, p. 153.

- Bruning (2018), p. 40.

- Kennedy (2007), p. 162.

- Jördens & Riggs (2012), p. 57.

- Jördens & Riggs (2012), p. 58.

- Jördens & Rigg (2012), p. 59.

- Alston (1998), p. 140.

- Haensch & Riggs (2012), p. 75-76.

- Atson (2002), p. 37.

- Haensch & Riggs (2012), p. 71-72.

- Haensch & Riggs (2012,) p. 72.

- Haensch & Riggs (2012), p. 70.

- Haensch & Riggs (2012), p. 71.

- Haensch & Riggs) (2012), p. 74.

- Haensch & Riggs (2012), p. 75.

- Haensch & Riggs (2012), p. 73-74.

- Voir Alston (1998), chap. 5, «The Army in action », p. 64-96.

- Madison (2007), p. 55, table 1.14.

- Alston (1998), p. 108.

- Jansen (2017), The Torah.com

- Keenan & Nicholson, « Egypt »

- Blouin (2012), p. 23-24.

- Christiansen (2004).

- Ostrogorsky (1983), p. 353.

- Hölbl (2001), p. 22.

- Turner (1975), p. 3.

- Turner (1952), p. 84.

- Lewis (1995), p. 145.

- Bell (1922), p. 148.

- Naether (2019), p. 439.

- Pfeifer (2012), p. 98.

- Pfeiffer (2019), p. 435.

- Pfeiffer (2019), p. 437.

- Pfeiffer & Riggs (2012), p. 95, 98.

- Pfeiffer & Riggs (2012), p. 95.

- Pfeiffer & Riggs (2012), p. 98.

- Pfeiffer & Riggs (2012), p. 92-93.

- Gamil (2017), [en ligne]

- Meslin, « Arianisme », [en ligne].

- Day et al. (2016), p. 28f.

- Socrate le Scholastique, Histoire ecclésiastique, (vers 440), VII, 15, lire en ligne [archive].

- Maravalle (1997), p. 355.

- Bailey & Riggs (2012), p. 189.

- Brookes (2019), p. 671.

- Brookes (2019), p. 671-672.

- Brookes (2019), p. 673.

Annexes

Sources primaires

- Dion Cassius, Histoire romaine, LIII.

- Histoire Auguste, (trad. du latin par André Chastagnol, préf. André Chastagnol), Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1994, 1 245 p. (ISBN 2-221-05734-1).

- Josephus, Antiquities of the Jews, en ligne

- Philo of Alexandria, Flaccus, en ligne.

- Pline, Histoire Naturelle Livre VI, 32.

- Socrate le Scolastique, Histoire ecclésiastique, VII, 15.

- Strabon, Géographie, Livre XVI.

Sources secondaires

- (en) Richard. Alston, Soldier and Society in Roman Egypt: A Social History, London, Routledge, 1998, (ISBN 978-0-415-18606-3).

- (en) Donald M.Bailey, Christina Riggs (ed.), « Classical Architecture », dans The Oxford Handbook of Roman Egypt, Oxford, Oxford University Press, (ISBN 978-0199571451).

- (en) Idris H. Bell, « Hellenic Culture in Egypt », dans Journal of Egyptian Archaeology, 8 (3/4), p. 139-155.

- (en) Katherine Blouin, « Between Water and Sand: Agriculture and Husbandry », dans Christina Riggs, (ed), The Oxford Handbook of Roman Egypt, Oxford, Oxford University Press, (ISBN 978-0199571451).

- (en) Hedstrom Brookes, L. Darlene, « Archaeology of Early Christianity in Egypt », dans Willam R. Caraher, W. Davis Thomas, David K. Pettigrew (eds), The Oxford Handbook of Early Christian Archaeology, Oxford University Press, 2019, p. 664-684, (ISBN 978-0-199-36904-1).

- (en) Jelle Bruning, The Rise of a Capital: Al-Fusṭāṭ and Its Hinterland, 18-132/639-750, Leiden and Boston, Brill, 2018, (ISBN 978-90-04-36635-0).

- (en) Alexander Canduci, Triumph and Tragedy, The Rise and Fall of Rome’s Immortal Emperors. Miller Point, Pier 9, 2010, (ISBN 978-1-741-96598-8).

- (en) Erik Christiansen, Coinage in Ancien Egypt: the Hoard Evidence. Aarhus University Press, (ISBN 978-8-772-88964-1).

- (fr) Pierre Cosme, Auguste, Paris, Perrin, coll. « Tempus », 2005, 345 p. (ISBN 978-2-262-03020-9).

- (en) Ahmad Hasan Dani, & Janos Harmatta, History of Civilizations of Central Asia, Motilal Banarsidass Publ., 1999. (ISBN 978-8-120-81540-7).

- (fr) Jean Daniélou, Nouvelle histoire de l'Église, vol. I, Chapitre « Les péripéties de la crise arienne », Paris, Seuil, 1963.

- (en) J. Day, R. Hakola, M. Kahlos, U. Tervahauta, Spaces in Late Antiquity: Cultural, Theological and Archaeological Perspectives, Taylor & Francis, 2016, (ISBN 978-1-317-05179-4).

- (en) Terence L. Donaldson, Religious Rivalries and the Struggle for Success in Caesarea Maritima, Ottawa, Wilfrid Laurier Univ. Press, 2000, (ISBN 978-1-55458-670-7).

- (fr) Alain Ducellier, Byzance et le monde orthodoxe, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2006, 3e éd., 503 p. (ISBN 978-2-200-34699-7).

- (en) Marina Gamil, « Coptic: Ancient language still spoken today », dans Egypt today, 8 Aug. 2017. en ligne. Recherche 2021.12.24.

- (en) Günther Hölbl, A History of the Ptolemaic Empire, Routledge, 2001, (ISBN 978-0-415-23489-4).

- (en) Mark Janzen, Ancient Egypt Population Estimates: Slaves and Citizens, TheTorah.com. , 2017, en ligne. Recherche du 22 déc. 2021.

- (en) Andrea Jördens, Christina Riggs, (ed.), Government, Taxation, and Law. The Oxford Handbook of Roman Egypt, 2012 (en ligne sur abonnement) doi:10.1093/oxfordhb/9780199571451.001.0001. (ISBN 9780199571451).

- Pierre Jouguet, La vie municipale dans l'Égypte romaine, Paris, Fontemoing et Cie éditeurs, coll. « Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome no 104 », , XLII & 494 (lire en ligne)

- (en) James Keanan, & Oliver Nicholson (ed.), « Egypt », The Oxford Dictionary of Late Antiquity, Oxford University Press, [en ligne sur abonnement] https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198662778.001.0001/acref-9780198662778-e-1628. Recherche 22 déc.2021.

- (en) Kennedy, Hugh. The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In. Philadelphia, Da Capo Press, 2007, (ISBN 978-0-306-81585-0).

- (en) Lambert, Royston, Beloved and God: the story of Hadrian and Antinous, London, Phoenix Giants, 1997, (ISBN 978-1-85799-944-0).

- (en) Naphtali Lewis, « Greco-Roman Egypt: Fact or Fiction? », dans On Governement and Law in Roman Egypt, Amer Society of Papyrologists, 1995.

- (en) Angus Maddison, Contours of the World Economy, 1–2030 AD: Essays in Macro-Economic History, p. 55, table 1.14, Oxford University Press, 2007, (ISBN 978-0-19-922721-1).

- (fr) Pierre Maraval, Le christianisme de Constantin à la conquête arabe, PUF, 1997, (ISBN 978-2-130-54883-6).

- (fr) Henri Marrou, Nouvelle Histoire de l'Église, vol. I, Seuil, 1963, « Seconde partie. Du concile d'Ephèse au concile de Chalcédoine ».

- (fr) Michel Meslin, « Arianisme », dans Encyclopedia Universalis, en ligne : Recherche 2021.12.24.

- (en) Fraziska Naether, « New Deities and New Habits », dans Katelijn Vandorpe, (ed.), A Compagnion to Greco-Roman and Late Antique Egypt, Willey, 2019, (ISBN 978-1-118-42847-4).

- (en) Phillip Naylor, North Africa: A History from Antiquity to the Present, University of Texas Press, 2015, 412 p. (ISBN 978-0-292-76190-2).

- (en) Oliver Nicholson, The Oxford Dictionary of Late Antiquity, Oxford, Oxford University Press, 2018, (ISBN 978-0-19-256246-3).

- (fr) Georges Ostrogorsky, Histoire de l’État byzantin, Paris, Payot, 1983 [1956], (ISBN 2-228-07061-0).

- (en) Stefan Pfeiffer, « A Successful Ruler and Imperial Cult », dans Katelijn Vandorpe, (ed.), A Companion to Greco-Roman and Late Antique Egypt, p. 429-438, (ISBN 978-1-118-42847-4).

- (en) Stefan Pfeiffer, & Christina Riggs (ed), « The Imperial Cult in Egypt », dans The Oxford Handbook of Roman Egypt, Oxford University Press, 2012, (en ligne sur abonnement) https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199571451.001.0001/oxfordhb-9780199571451-e-7.

- (en) Dominic Rathbone, (2012), Simon Hornblower, Antony Spawforth, Esther Eidinow, (eds.), « Egypt: Roman », The Oxford Classical Dictionary, (4th ed.), Oxford University Press, 2012, (en ligne sur abonnement) doi:10.1093/oxfordhb/9780199571451.001.0001. (ISBN 978-0-19-954556-8).

- (en) Robert K. Ritner, « Egypt under Roman Rule: the Legacy of Ancient Egypt », dans Carl F. Petry, Islamic Egypt: 640-1517, The Cambridge History of Egypt, 1. Cambridge, Cambridge University Press, p. 1-33, (ISBN 978-1-139-05337-2).

- (fr) Maurice Sartre, L’Orient romain. Provinces et sociétés provinciales en Méditerranée orientale d’Auguste aux Sévères (31 av. J.-C. – 235 apr. J.-C.), Paris, Seuil, 1991, 631 p. (ISBN 2-02-012705-9).

- (fr) Maurice Sartre & Annie Sartre-Fauriat, Zénobie : de Palmyre à Rome, Paris, Perrin, 2014, 348 p. (ISBN 978-2-262-04097-0).

- (en) Peter Schäfer, The History of the Jews in the Greco-Roman World: The Jews of Palestine from Alexander the Great to the Arab. Conquest Routledge, 2003, (ISBN 978-1-134-40317-2).

- (en) E. Mary Smallwood, The Jews Under Roman Rule from Pompey to Diocletian: a Study in Political Relations, Leiden, Brill, 2001, (ISBN 0-391-04155-X).

- (en) E.G. Turner, « Oxyrhynchus and Rome », dans Harvard Studies in Classical Philology, 1975, 79, 1-24.

- (en) E.G. Turner, « Roman Oxyrhynchus », dans Journal of Egyptian Archeology, 38, p. 78-93.

- (fr) Véronique Vassal, « Le nouvel Hadrien », L'Histoire, no 335 ().

- (fr) Catherine Virlouvet (dir.), Nicolas Tran et Patrice Faure, Rome, cité universelle : De César à Caracalla 70 av J.-C.-212 apr. J.-C., Paris, Éditions Belin, coll. « Mondes anciens », 2018, 880 p. (ISBN 978-2-7011-6496-0), présentation en ligne [archive]), chap. 2 (« De la république aristocratique au principat d'Auguste »).

- (en) Alaric Watson, Aurelian and the Third Century, Routledge, 2004, (ISBN 978-0415301879).

Articles connexes

- Histoire de l'Égypte

- Religion de l'Égypte antique

- Legio III Cyrenaica

- Legio XXII Deiotariana

- Histoire des Juifs de l'Égypte hellénistique et romaine

- Émeutes antijuives d'Alexandrie (38)

- Première guerre judéo-romaine (66-73)

- Liste des provinces romaines

- Itinéraire d'Antonin

- Liste des anciennes cités d'Égypte (en)

- Liste des noms latins des villes d'Afrique