Macrin

Macrin (latin : Marcus Opellius Severus Macrinus Augustus), né entre 164 et 166 à Césarée de Maurétanie et mort le près de Chalcédoine, est un empereur romain ayant régné de 217 à 218[1].

| Macrin | |

| Empereur romain | |

|---|---|

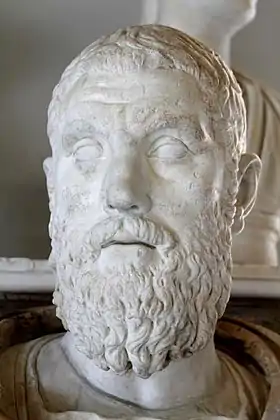

Buste de Macrin. | |

| Règne | |

| – (~15 mois) | |

| Période | Sévères |

| Précédé par | Caracalla |

| Co-empereur | Diaduménien (218) |

| Suivi de | Héliogabale |

| Biographie | |

| Nom de naissance | Marcus Opellius Macrinus |

| Naissance | v. 165, Césarée de Maurétanie Césarienne |

| Décès | (à 53 ans), en Cappadoce |

| Épouse | Nonia Celsa (av. 208-218) |

| Descendance | Diaduménien |

Membre de l'ordre équestre, il est le premier empereur à ne pas être issu de l'ordre sénatorial, mais aussi le premier empereur originaire de Maurétanie césarienne[2]. Avant de devenir empereur, Macrin sert sous Caracalla comme préfet du prétoire et traite les affaires civiles de Rome. Il conspire ensuite contre lui et le fait assassiner dans le but de protéger sa propre vie, puis lui succéde en tant qu'empereur[3]. Macrin réussit là où ont échoué Séjan sous Tibère et Plautien sous Septime Sévère : il est le premier chevalier à accéder au trône impérial.

Proclamé empereur romain le dans les provinces orientales de l'Empire, Macrin est par la suite confirmé par le Sénat. Cependant, durant son règne, il n'eut jamais l'opportunité de retourner à Rome. Alors que la politique de son prédécesseur avait laissé les coffres de Rome vides et l'Empire en guerre avec plusieurs royaumes (y compris les Parthes, l'Arménie et la Dacie), Macrin tente d'abord de faire adopter une réforme pour rendre la stabilité économique et diplomatique à Rome. Alors que ses actions diplomatiques ramènent la paix avec ses adversaires, les dépenses supplémentaires et les réformes budgétaires qui en découlent provoquent des troubles dans l'armée romaine.

Biographie

Macrin est né entre 164 et 166 à Césarée (Cherchell) en Maurétanie Césarienne, d'une famille maure[4] qui faisait remonter ses origines aux tribus libyques de la région, ainsi que semble en attester le fait qu'il ait, selon Dion Cassius[5], l'oreille percée, comme c'était la tradition pour les hommes de cette origine[6].

Carrière

Avocat de formation, il exerce à Rome où il se fait une réputation solide. Sous Septime Sévère, le préfet du prétoire Plautien, dont il a défendu un proche lors d'un procès, lui ouvre la carrière équestre. Il devient ainsi chevalier. D'abord chargé de la gestion de la fortune personnelle de Plautien, il devient ensuite avocat du fisc (avocatus fisci). La disgrâce de Plautien (205) ne change rien à sa situation. Il bénéficie en effet de la protection du préfet de la Ville Fabius Clio, amis de Septime Sévère. Il poursuit donc sa carrière procuratorienne équestre, gravissant les échelons de l'administration impériale. Il exerce par exemple la fonction de préfet des véhicules de la via Flamnia ainsi que plusieurs autres procuratèles (procurator aerarii maioris vers 208 ; procurateur de la res privata). Il devient ensuite préfet du prétoire, la plus haute fonction équestre, sous le successeur de Sévère, Caracalla[7] - [8], très probablement dès 212, avec pour collègue M. Oclatinius Adventus[9]. Ce dernier devait prendre en charge la dimension militaire des missions des préfets du prétoire, quand Macrin, spécialiste du droit, était chargé de la dimension civile de cette même fonction.

Prise de pouvoir

Au printemps 217, Caracalla s'était rendu, avec ses préfets du prétoire, dans les provinces orientales afin de préparer une campagne contre l'Empire parthe[10] - [11].

Selon Cassius Dion, la principale source du règne, explique que Macrin en serait alors venu à envisager l'assassinat de l'empereur ainsi :

« Il semble qu’un voyant en Afrique ait déclaré (…) que Macrinus, le préfet, et son fils Diadumenianus, étaient destiné à détenir le pouvoir impérial ; et plus tard, ce voyant (…) avait révélé cette prophétie à Flavius Maternianus (…) et cet homme avait écrit une lettre à [Caracalla] (…) une autre lettre, écrite par Ulpius Julianus (…) arriva par d’autres messagers directement à Macrinus (…). Et donc Macrinus, craignant d’être mis à mort par [Caracalla] sur ce témoignage (…) ne perdit plus de temps. »[12]

Cette explication n'est pas à écarter dans l'absolu, les présages étant pris au sérieux dans la société romaine. Cependant, il ne faut pas écarter que le complot ait eu en partie pour origine l'ambition du préfet du prétoire. Le même Cassius Dion soupçonne ainsi que ce dernier avait appelé son fils " Diaduménien " car il pensait qu'il était destiné à monter un jour sur le trône[13]. Dans le même temps, une autre source contemporaine des évènements, l'historien Hérodien, évoque les vexations subies par Macrin, un civil, de la part de Caracalla lui reprochant son côté "efféminé"[14].

Ainsi, en avril 217, Caracalla est allé visiter le temple de Luna près du site de la bataille de Carrhæ et n'a été accompagné que par sa garde personnelle, qui comprenait Macrin[10]. Le , en voyageant au temple, Caracalla a été poignardé à mort par Justin Martialis, un soldat que Macrin avait recruté pour commettre le meurtre[15]. Le lendemain, Martialis a été tué par un des hommes de Caracalla.

Pendant deux ou trois jours, Rome est restée sans empereur[16]. Le , Macrin s'était proclamé empereur et a assumé tous les titres et pouvoirs impériaux, sans attendre le Sénat. L'armée a soutenu sa demande d'empereur et le Sénat, si lointain, était impuissant à intervenir[17]. Macrin n'est jamais revenu à Rome comme empereur et est resté basé à Antioche pour la durée de son règne[18]. Macrin fut le premier empereur à faire partie de la classe équestre, plutôt que sénateur et aussi le premier empereur d'ascendance maurétanienne. Il a adopté le nom de Severus, en l'honneur de la dynastie des Sévères, et a conféré le titre impérial d'Augusta à sa femme Nonia Celsa et le titre de César et le nom d'Antonin à son fils Diaduménien en l'honneur de la dynastie des Antonins, ce qui le rend deuxième aux commandes[19] - [20] - [21]. Quand Macrin accède à l'Empire, Diadumenien avait huit ans.

Il offre au Sénat de collaborer avec lui et lui promet la sécurité comme au temps de Marc Aurèle. Il fait diviniser Caracalla (peut-être pour détourner les soupçons), traite Julia Domna avec honneur (elle se laisse mourir de faim à Antioche) et associe au trône son fils Diaduménien : il tente à la fois de se présenter comme l'héritier des Sévères tout en tentant de fonder sa propre dynastie. Son règne est trop court pour qu'il ait le temps de venir à Rome et il séjourne essentiellement à Antioche.

Règne

Malgré ses origines équestres, Macrin a été accepté par le Sénat pour deux raisons : pour la chute de Caracalla et pour s'être assuré de la loyauté de l'armée. Les sénateurs étaient moins préoccupés par l'ascendance maurétanienne de Macrin que par son milieu social équestre, et examinaient plutôt ses actions en tant qu'empereur. En effet, leur opinion de Macrin diminua à la suite de ses décisions de nommer des hommes peu expérimentés hauts fonctionnaires. Seul le Sénat avait le pouvoir constitutionnel de choisir l'empereur parmi les sénateurs et Macrin, n'étant pas un sénateur, et devenant empereur par la force, plutôt que par des moyens traditionnels, fut méprisé[22].

Macrin avait plusieurs problèmes qu'il dut traiter au moment de son accession, qui avaient été laissés par son prédécesseur[23]. Comme Caracalla avait une tendance à la belligérance militaire, plutôt qu'à la diplomatie, cela a laissé plusieurs conflits que Macrin devait résoudre[24]. En outre, Caracalla avait augmenté les dépenses de Rome[25]. La plus grande partie de l'argent a été consacrée à l'armée ; il avait considérablement augmenté les salaires de 2 000 à 3 000 sesterces par an[26]. L'augmentation des dépenses a obligé Caracalla à dépouiller toutes les sources de revenus. Ce déficit a laissé Rome dans une situation financière désastreuse que Macrin devait redresser[27].

Macrin était d'abord occupé par la menace des Parthes, avec lesquels Rome était en guerre depuis le règne de Caracalla[28]. Il conclut un accord de paix avec les Parthes, après les avoir combattus lors de l'indécise bataille de Nisibe en 217[29]. En échange de la paix, Macrin fut forcé de payer une grosse indemnité au souverain parthe Artaban V[30]. Rome était à l'époque également menacée par la Dacie et l'Arménie, donc tout accord avec la Parthie aurait probablement été bénéfique pour Rome[31]. Ensuite, Macrin tourna son attention vers l'Arménie[32]. En 216, Caracalla avait emprisonné Khosrov Ier d'Arménie et sa famille après que Khosrov eut accepté de rencontrer Caracalla lors d'une conférence pour discuter d'un problème entre lui et ses fils[33]. Caracalla avait installé un nouveau gouverneur romain pour dominer l'Arménie[33]. Ces actions ont irrité les peuples arméniens et ils se sont rapidement révoltés contre Rome[34]. Macrin établit un traité de paix avec eux en renvoyant la couronne et le butin au fils et successeur de Khosrov, Tiridate II, en libérant sa mère de prison et en redonnant à l'Arménie son statut de royaume-client de Rome[35]. Macrin fit la paix avec les Daces en libérant des otages, bien que cela ne fut probablement pas traité par lui-même mais par Marcius Agrippa (en). En matière de politique étrangère, Macrin a montré une tendance à régler les différends par la diplomatie et une réticence à s'engager dans des conflits militaires, même si cela peut être dû au manque de ressources et de main-d'œuvre plutôt qu'à sa préférence personnelle[34].

Macrin commençait à renverser les politiques fiscales de Caracalla et à se rapprocher de celles qui avaient été définies par Septime Sévère[36]. Un tel changement de politique impliquait la rémunération des légionnaires romains[37]. Les soldats qui étaient déjà enrôlés pendant le règne de Caracalla ont bénéficié de paiements exorbitants : il était impossible pour Macrin de réduire leur salaire sans risquer une rébellion[38]. Au lieu de cela, Macrin permit aux soldats enrôlés de conserver leurs paiements plus élevés, mais il réduisit la rémunération des nouvelles recrues au niveau fixé par Sévère[39]. Macrin réévalua la monnaie romaine, augmentant la pureté et le poids du denier de 50,78 % et 1,66 gramme à la fin du règne de Caracalla à 57,85% et 1,82 g de l'automne 217 à la fin de son règne, de sorte qu'il reflète la politique fiscale de Sévère pour la période 197-209[40]. L'objectif de Macrin avec ces politiques aurait peut-être été de ramener Rome à la relative stabilité économique qui avait été appréciée sous le règne de Septime, bien qu'elle fût coûteuse. Les modifications fiscales que Macrin a promulguées pourraient avoir été tenues si ce n'était pour l'armée. À cette époque, la force de l'armée était trop grande et, en entreprenant ces réformes, il exaspéra les soldats vétérans, qui ont vu ces actions comme réduisant le salaire des nouvelles recrues, préalable éventuel à la réduction de leurs privilèges et de leurs primes. Cela a considérablement réduit la popularité de Macrin auprès des légions qui l'avaient déclaré empereur[41].

La mère de Caracalla, Julia Domna, fut d'abord laissée en paix quand Macrin devint empereur. Cela changea quand Macrin découvrit qu'elle conspirait contre lui, et il la plaça en résidence surveillée à Antioche[42]. Julia Domna souffrait d'un stade avancé de cancer du sein et mourut, peut-être en se laissant mourir de faim. Macrin envoya la sœur de Domna, Julia Mæsa, et ses enfants à Emèse en Syrie, d'où Mæsa ourdit son projet de faire renverser Macrin. Celui-ci resta à Antioche au lieu d'aller à Rome après avoir été déclaré empereur, un faux-pas qui a favorisé son impopularité à Rome et contribué à sa chute[43].

Chute

Julia Mæsa s'était retirée dans sa ville natale d'Emèse avec une fortune immense qu'elle avait accumulée durant vingt ans. Elle a emmené ses enfants, Julia Soæmias et Julia Mamæa, et ses petits-enfants, y compris Héliogabale, avec elle à Emèse[44]. Héliogabale, âgé de 14 ans, était le prêtre principal de la divinité phénicienne Élagabal (ou El-Gabal) à Emesa[45]. Des soldats de la Legio III Gallica, stationnés au camp de Raphanea, ont fréquemment visité Emèse et sont allés observer Héliogabale accomplir ses rituels et ses devoirs de prêtre[46]. Julia Mæsa a profité de cela pour suggérer aux soldats qu'Héliogabale était le fils illégitime de Caracalla. Le , Héliogabale fut proclamé empereur par la Legio III Gallica dans son camp de Raphanea[47]. Apprenant la révolte d'Héliogabale, Macrin se rendit à Apamée, conféra le titre d'Auguste à Diadumenianus et le fit co-empereur.

Exécution

Macrin s'est rendu compte que sa vie était en danger mais a tergiversé sur la conduite à tenir et est resté à Antioche. Il a envoyé une force de cavalerie commandée par Ulpinus Julianus pour reprendre le contrôle des rebelles, vouée à l'échec, entraînant la mort d'Ulpinus. Cet échec a encore renforcé l'armée d'Héliogabale[48]. Peu de temps après, une force menée par le tuteur d'Elagabalus Gannys a marché sur Antioche et a engagé l'armée de Macrin le 8 juin 218 près du village d'Immæ, situé à environ 24 milles d'Antioche. À un certain moment, pendant la bataille d'Antioche qui a suivi, Macrin a quitté le champ de bataille et est revenu à Antioche. Macrin fut contraint de fuir d'Antioche alors que des combats éclatèrent aussi dans la ville. Héliogabale lui-même entra ensuite à Antioche en tant que nouveau dirigeant de l'Empire romain[49]. Macrin s'enfuit pour Rome ; il arriva à Chalcédoine où il fut reconnu et capturé. Son fils et co-empereur Diaduménien, envoyé aux soins d'Artaban V de Parthie, fut lui-même capturé en transit à Zeugma et tué en juin 218[50]. Le « règne » de Diaduménien a duré 14 mois et il avait environ 10 ans lorsqu'il est mort. Macrin, après avoir appris la mort de son fils, essaya d'échapper à la captivité, mais il se blessa dans une tentative infructueuse et fut ensuite exécuté en Cappadoce. Sa tête fut envoyée à Héliogabale. Tout comme Macrin, la tête de Diaduménien fut également coupée et envoyée à Héliogabale comme trophée.

Damnatio memoriæ

Macrin et son fils Diaduménien ont été déclarés hostes, ennemis de l'État, par le Sénat immédiatement après l'arrivée de la nouvelle de leurs décès et dans le cadre d'une déclaration officielle de soutien à l'usurpateur Héliogabale, qui a été reconnu au Sénat comme nouvel empereur. La déclaration comme hostes a amené deux actions contre les images des anciens empereurs. Tout d'abord, leurs portraits ont été détruits et leurs noms ont été effacés des inscriptions et des papyrus. La seconde action, prise par les soldats romains qui s'étaient révoltés contre Macrin en faveur d'Héliogabale, était de détruire toutes les œuvres et possessions de Macrin. La damnatio memoriæ contre Macrin est une des premières sanctions adoptées par le Sénat. Beaucoup de bustes de marbre de Macrin qui existent ont été défigurés et mutilés en réponse à la damnatio memoriæ et beaucoup de pièces représentant Macrin et Diaduménien ont également été détruites. Ces actions contre Macrin témoignent de son impopularité à Rome.

L'avènement de Macrin correspond au début d'une phase d'essor des nobles et notables maures originaires de la province romaine d'Afrique, qui ont joué un grand rôle dans l'Empire au IIIe siècle[51].

Noms et titres

Noms successifs

Titres et magistratures

- Consul suffect en 217

- Consul en 218

- Détient la puissance tribunitienne à partir du 11 avril 217, renouvelée le 11 avril 218

- Pater patriae en 217

Citation

« C'était encore un Africain que la fortune élevait au trône impérial. M. Opellius Macrinus, né à Césarée en Maurétanie, de parents indigènes, obscurs et pauvres, avait passé, comme Sévère, des luttes du barreau au métier des armes. Suivant l'usage des Maures de basse condition, il avait une oreille percée; et ses détracteurs prétendaient qu'il avait débuté à Rome en qualité de chasseur attaché aux amphithéâtres, pour la fourniture des lions et des panthères de son pays. Si le fait était vrai, il honorait le jeune Macrin, qui, jetant là le fouet et l'épieu pour les livres de droit, avait acquis bientôt le renom d'un jurisconsulte savant et intègre. Il était avocat du fisc impérial, lorsque Caracalla le nomma préfet du prétoire en remplacement de Papinien, et il se conduisit dans cette place difficile avec une droiture qui lui mérita l'estime de tous. »

— Histoire de la Gaule sous l'administration romaine (1847), Amédée Thierry, éd. Perrotin, 1847, t. 2, p. 400.

Références

- Donald L. Wasson, « Macrin », sur Encyclopédie de l'Histoire du Monde (consulté le )

- zman-admin, « MACRIN, un autochtone, «Algérien» empereur de Rome », sur Babzman, (consulté le )

- Éditions Larousse, « Macrin en latin Marcus Opellius Macrinus - LAROUSSE », sur www.larousse.fr (consulté le )

- (en) Pierre Forni, Caracalla : Père de la citoyenneté universelle ?, Ellipses, (ISBN 978-2-340-05528-5, lire en ligne), Pt102

- « Dion Cassius, LXXXIX, le dit de « race maure » », Paul Petit, Histoire générale de l'Empire romain, Seuil, 1974, p. 331.

- (en) David S. Potter, The Roman Empire at Bay : AD 180-395, Routledge, , 2e éd. (ISBN 978-1-134-69484-6), p. 147

- (en) Phillip Naylor, North Africa, Revised Edition : A History from Antiquity to the Present, University of Texas Press, , 412 p. (ISBN 978-0-292-76190-2, lire en ligne).

- (grc) Hérodien, Histoire des Empereurs romains..., p. IV, 12, 1

- Pflaum, H.-G., Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain., Paris,

- Goldsworthy 2009, p. 74.

- Mennen 2011, p. 22.

- (grc) Cassisus Dion, Histoire Romaine, p. LXXVIII (LXXIX), 4, 1-5.

- (grc) Cassius Dion, Histoire Romaine, p. LXXVIII (LXXIX), 5, 2.

- (grc) Hérodien, Histoire des empereurs romains..., p. IV, 12, 1-2.

- (en) Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, , p. 163.

- (en) Clifford Ando, Imperial Rome AD 193 to 284 : The Critical Century, Édimbourg, Edinburgh University Press, , 256 p. (ISBN 978-0-7486-5534-2 et 0-7486-5534-4), p. 63.

- (en) Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, , p. 164.

- (en) Éric Varner, Mutilation and transformation : damnatio memoriæ and Roman imperial portraiture, Leiden, Brill Academic, , 185 p. (ISBN 90-04-13577-4).

- Mennen 2011, p. 26.

- (en) Éric Varner, Mutilation and transformation : damnatio memoriæ and Roman imperial portraiture, Leiden, Brill Academic, , 184–188 p. (ISBN 90-04-13577-4).

- (en) Matthew Bunson, Encyclopedia of the Roman Empire, Infobase Publishing, , 173 p. (ISBN 978-1-4381-1027-1 et 1-4381-1027-8, lire en ligne).

- Goldsworthy 2009, p. 76-77.

- Scott 2008, p. 118.

- Scott 2008, p. 118-119.

- (en) William, E. Dunstan, Ancient Rome, Lanham: Rowman and Littlefield, (ISBN 978-0-7425-6832-7), p. 406.

- (en) Mary Taliaferro Boatwright, Daniel J. Gargola et Richard J. A. Talbert, The Romans, from village to empire, New York/Oxford, Oxford University Press, , 413 p. (ISBN 0-19-511875-8).

- Scott 2008, p. 126.

- Scott 2008, p. 76.

- Goldsworthy 2009, p. 88.

- Scott 2008, p. 119.

- Scott 2008, p. 111.

- (en) S. Payaslian, The History of Armenia : From the Origins to the Present, Springer, , 296 p. (ISBN 978-0-230-60858-0 et 0-230-60858-2, lire en ligne), p. 32.

- Scott 2008, p. 270-271.

- Scott 2008, p. 113.

- Scott 2008, p. 114-115.

- (en) Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Emperor, , 165–166 p..

- Scott 2008, p. 127-128.

- Scott 2008, p. 130-131.

- (en) Kenneth Harl, « Roman Currency of the Principate » [archive du ], Tulane University (consulté le ).

- Scott 2008, p. 134-135.

- (en) Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, , p. 166.

- Goldsworthy 2009, p. 176.

- (en) Downey Glanville, History of Antioch in Syria : From Seleucus to the Arab Conquest, Literary Licensing, , 248–250 p. (ISBN 1-258-48665-2).

- (en) Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, , p. 182.

- (en) David Vagi, Coinage and History of the Roman Empire, C. 82 B.C. – A.D. 480 : History, Taylor & Francis, , 295–296 p. (ISBN 1-57958-316-4, lire en ligne).

- Goldsworthy 2009, p. 77.

- Goldsworthy 2009, p. 78.

- Mennen 2011.

- (en) Martijn Icks, The Crimes of Elegabalus : The Life and Legacy of Rome's Decadent Boy Emperor, I. B. Tauris, , 14 p. (ISBN 978-1-84885-362-1 et 1-84885-362-9).

- (en) Jean-Baptiste Louis Crevier, The History of the Roman Emperors from Augustus to Constantine, Volume 8, F. C. & J. Rivington, , 236–237 p..

- Yann Le Bohec, Histoire de l'Afrique Romaine, Éditions Picard, 2005, p. 79.

Bibliographie

- (en) Adrian Goldsworthy, How Rome Fell : Death of a Superpower, Yale University Press, , 531 p. (ISBN 978-0-300-16426-8)

- (en) Inge Mennen, Impact of Empire, vol. 12 : Power and Status in the Roman Empire, AD 193–284, Brill Academic Publishers, (ISBN 90-04-20359-1)

- (en) Andrew Scott, Change and Discontinuity Within the Severan Dynasty : The Case of Macrinus, Rutgers, (ISBN 978-0-549-89041-6)

- François Zosso, Christian Zingg, Les empereurs romains : 27 av. J.-C.-476 apr. J.-C., Éditions Errance, 2003 (ISBN 978-2-87772-226-1), p. 76.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (de + en + la) Sandrart.net

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Notice biographique de Macrinus, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001-05.