Col du Mont-Cenis

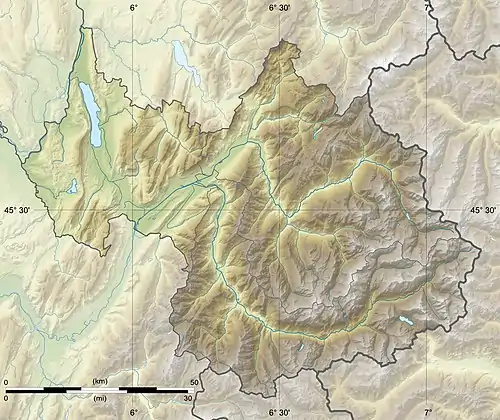

Le col du Mont-Cenis (en italien colle del Moncenisio) est un col qui relie la vallée de la Maurienne, en France, et le val de Suse, en Italie. Il se situe au sein du massif du Mont-Cenis, à 2 085 mètres d'altitude. Il est voisin du col du Petit Mont-Cenis, d'altitude légèrement supérieure (2 183 m) mais non carrossable. Voie de communication et d'échanges commerciaux, il était devenu à partir de l'annexion de la Savoie et du percement du tunnel du Fréjus principalement d'intérêt militaire, ses environs étant entourés de fortifications. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le col est devenu un lieu touristique prisé des randonneurs.

| Col du Mont-Cenis | |||

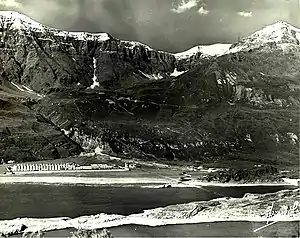

Vue du col, à hauteur de la colonne. | |||

| Altitude | 2 085 m[1] | ||

|---|---|---|---|

| Massif | Massif du Mont-Cenis (Alpes) | ||

| Coordonnées | 45° 15′ 36″ nord, 6° 54′ 02″ est[1] | ||

| Pays | |||

| Vallée | Vallée de la Maurienne (nord-ouest) | Val de Suse (sud-est) | |

| Ascension depuis | Lanslebourg- Mont-Cenis | Suse | |

| Déclivité moy. | 6,8 % | 5,2 % | |

| Déclivité max. | 10,7 % | 10,7 % | |

| Kilométrage | 10 km | 30,5 km | |

| Accès | N6 | N6 - SS25 | |

| Fermeture hivernale | novembre-avril | ||

D'orientation nord-ouest/sud-est, il se trouve sur la route qui va de Lanslebourg-Mont-Cenis, en Savoie, à Suse, dans la ville métropolitaine de Turin. Il servit de frontière entre la France et l'Italie de 1860 jusqu'au traité de Paris de 1947, mais se situe désormais intégralement en territoire français, la Maurienne retrouvant ainsi ses frontières historiques antérieures à l'annexion du duché par la France[2].

Toponymie

Le toponyme Mont-Cenis désignerait le « mont des cendres ». Il est ainsi composé des termes « mont », une grande élévation naturelle (lat. Montem), et de Cenis, un lieu de « la couleur de la cendre, cendré, gris » (lat. Cinicius)[3] - [4].

Selon la tradition, à la suite d'un incendie de forêt, une grande quantité de cendres se serait accumulée sur le sol, d'où le nom. Le sentier de cendres a été retrouvé lors des travaux de construction de la route[5].

Le mont Cenis est ainsi mentionné en 739 par Alpes in Cisinio[3], Monte Ciniso en 756[3]. Le Frédégaire (compilation historiographique de 768) l'indique sous le toponyme Mons Cinisius[4]. Il est par la suite désigné par les toponymes Montem Cinisium ou clusas Montis Cenisii au IXe siècle, Mont Cinis en 1275, Mons Sinisius au XIIIe siècle, Mont de Senis 1518[3].

Géographie et accès

Situé sur le versant occidental du massif du Mont-Cenis, il est accessible depuis la vallée de la Maurienne côté français, et par le val de Suse depuis l'Italie. Contrairement à la grande majorité des cols, celui-ci ne plonge pas immédiatement sur l'autre versant, mais s'ouvre sur une vaste dépression occupée par un lac.

Depuis la construction du barrage EDF et la création du lac du Mont-Cenis, le lac naturel et l'hospice qui y avait été bâti ont été noyés sous les eaux. Actuellement le point de passage le plus haut de la route s'élève à 2 094 m, au plan des Fontainettes, à proximité de la pyramide servant de chapelle et du jardin botanique alpin.

Le col est fermé pendant la période hivernale (du 1er novembre au 30 avril)[6] en raison de son fort dénivelé, de son altitude mais aussi des forts retours d'est, source d'enneigement important[7]. Il arrive parfois qu'il reste fermé plus tardivement, comme au printemps 2016 où il ne fut ouvert que le pour cause de déneigement tardif.

Histoire

Antiquité et Moyen Âge

Le col du Mont-Cenis n'a joué que tardivement un rôle important dans les relations transalpines. Les recherches les plus récentes remettent en cause le fameux passage d'Hannibal en 218 av. J.-C. : elles le situeraient au col de la Traversette, en Queyras. Quant aux Romains, après avoir maîtrisé les deux versants de la chaîne des Alpes sous le règne de l'empereur Auguste, ils lui ont préféré le col du Petit-Saint-Bernard (connu sous le nom de in Alpe Graia) plus au nord pour la relation entre Lugdunum (Lyon) et Mediolanum (Milan) comme l'atteste la table de Peutinger. Plus au sud, c'est le col de Montgenèvre qui constituait l'axe principal de la province des Alpes cottiennes, capitale Suse, entre les vallées de la Doire ripaire et de la Durance ; le peuple des Médulles de la future Maurienne n'en était qu'une annexe secondaire.

C'est avec les Carolingiens que le Mont-Cenis entre dans la grande histoire. En 773, Charlemagne, dans sa lutte contre le roi des Lombards, franchit les Alpes au Mont-Cenis, marchant sur les pas de son père Pépin le Bref qui l'avait emprunté quelques années auparavant[8]. Cette épopée a été la source d'inspiration du peintre Paul Delaroche dont l'œuvre est exposée au château de Versailles[9]. À partir de 825, l'empereur Louis le Débonnaire confie à son fils Lothaire le soin de créer un hospice en bordure du lac naturel du Mont-Cenis ; il sera dévasté un siècle plus tard lors des invasions sarrasines[10]. Le 6 octobre 877, Charles II le Chauve succombe à la descente du col dans le village d'Avrieux, après avoir lui aussi livré bataille de l'autre côté des Alpes[11].

Deux siècles plus tard, depuis le mariage d'Adélaïde de Suse avec Odon, comte en Maurienne, vers 1045[12] - [13] ou 1046[14] - [15], les deux versants du Mont-Cenis sont réunis sous la même autorité de celle qui va devenir la Maison de Savoie. Lorsque s'ouvre la querelle des investitures, c'est par le Mont-Cenis que l'empereur Henri IV franchit les Alpes en 1077, au cœur de l'hiver, pour résoudre le différend qui l'oppose au pape Grégoire VII. Cette épopée est connue sous le nom de la pénitence de Canossa[16].

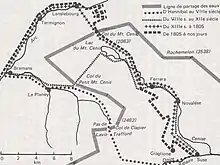

Jusqu'au XIIe siècle, l'itinéraire privilégié ne passe pas par Lanslebourg et le col du Mont-Cenis. On quitte l'axe majeur de la vallée de l'Arc à Bramans et l'on s'engage dans celle de l'Ambin, son affluent de rive gauche. Après la montée de la Crosta, on s'en écarte pour gagner plein nord le col du Petit-Mont-Cenis (2 183 m) qui donne accès au plateau du Mont-Cenis traversé en diagonale. La descente sur le val de Suse par la rive gauche de la Cenise est ensuite très brutale : 77 rampes pour dévaler un millier de mètres depuis la Grand-Croix. Mais on se sait attendu à son pied par l'abbaye bénédictine de Novalaise, fondée en 726 par le patrice Abbon. On peut même à nouveau faire étape à l'hospice carolingien reconstruit sur le plateau.

C'est seulement à la fin du XIIe siècle qu'a été aménagé le nouvel itinéraire : on reste en rive droite de l'Arc de Bramans jusqu'à Lanslebourg avec l'avantage de desservir au passage Sollières et Termignon. Il reste encore 33 rampes courtes et raides pour atteindre le véritable col du Mont-Cenis à 2 085 m. La traversée de la cuvette se fait au nord du lac naturel jusqu'à Grand-Croix. En revanche, sur le versant italien, il faut toujours affronter la même brutale descente sur Novalaise. On passe le Mont-Cenis à pied, à cheval mais pas avec des voitures. Celles-ci doivent d'abord être démontées et leurs éléments transportés à dos de mulet en cinq heures jusqu'à Novalaise. Ceux qui veulent s'épargner les fatigues de la marche ou qui n'en ont pas la force sont pris en charge sur chaise à porteur par une équipe de quatre à huit hommes se relayant (les « marrons »). Le tarif est proportionnel à la corpulence du client. Ceux qui le désirent peuvent toujours faire relâche dans l'hospice réaménagé au XIIIe siècle et tenu par des chanoines augustins. Les pèlerins ou touristes, comme Montaigne, côtoient les caravanes de mulets chargées de marchandises. Un trafic local, intra-alpin, à courte distance, est identifié comme une route du sel. Elle traverse le massif de la Vanoise par le col du même nom, permet d'échanger fromages, dont le beaufort réputé depuis l'époque romaine et le sel exploité aux mines de Salins en Tarentaise. Beaucoup plus important est le trafic transalpin. Au Moyen Âge, le col permet la relation entre les foires de Champagne et les riches régions italiennes. Par la suite, le déclin des foires de Champagne et l'essor de Milan font toutefois déplacer des flux commerciaux vers l'est et, conséquemment, les cols du Simplon et du Saint-Gothard se voient préférés[18]. Mais les autorités, ducales depuis 1415 puis royales depuis 1713, vont veiller au maintien du trafic à la fois techniquement, en améliorant les voies d'accès depuis la frontière avec la France, et diplomatiquement. Un article du traité d'Utrecht en 1713 prescrit : « Le commerce de la France avec l'Italie se fera par la chaussée de Lyon à Turin, par Pont-de-Beauvoisin, Les Échelles, le Mont-Cenis et Suse ». Ainsi la Maison de Savoie mérite pleinement le titre de guichetier des Alpes. Les profits pour l'État sont tout autant que dans les droits de passage dans la richesse entretenue sur toute la traversée du duché par les dépenses des maisons de commerce. Par les « grandes voitures » de mulets lourdement chargés arrivent d'Italie, voire d'Orient, soieries, velours, épices ; les « petites voitures » colportent sel, beurre, vins, fromages, riz, huiles, citrons.

Histoire contemporaine

Au début du XIXe siècle, grâce aux travaux entrepris pendant la période napoléonienne les conditions du transit ont été totalement bouleversées : c'en a été fini du portage grâce à la construction d'une route carrossable sur l'ensemble de la traversée. Trois personnalités jouent un rôle capital. Emmanuel Crétet, un enfant du pays natif de Pont-de-Beauvoisin, bien en faveur auprès de Bonaparte car il l'avait aidé lors du coup d'État du 18 brumaire. Sa carrière l'a conduit à la direction des ponts et chaussées et s'est terminée au ministère de l'Intérieur. Il lui a été très facile d'arbitrer en faveur du Mont-Cenis dans le partage des crédits disponibles pour l'amélioration des voies intérieures et de multiplier les obstacles administratifs face aux tenants du col de Montgenèvre soit par le Lautaret soit par le col Bayard et Gap. La réussite technique est à rapporter à Henry Dausse, natif de Gray, en Haute-Saône. Nommé directeur des travaux de la 27e division militaire à Turin en 1802, il sut faire prévaloir ses vues. Sur le versant savoyard, la trop raide montée de la Ramasse serait remplacée par trois lacets majestueux d'une pente maximale de 7 %. Côté piémontais, au vieil itinéraire carolingien par Grand-Croix et Novalaise serait préféré un tracé en rive droite de la Cenise exigeant moins de travaux d'art et beaucoup plus économique. L'arrêté consulaire du 23 floréal an XI (13 mai 1803) officialisa ce projet. Le plus gros œuvre fut réalisé en trois campagnes, de 1803 à 1805. Dausse sut faire montre d'une grande ténacité face aux accusations de favoritisme quant à la préférence accordée à des adjudicataires grenoblois plutôt que chambériens. La main-d'œuvre (jusqu'à 3 000 ouvriers), essentiellement piémontaise de la région de Biella et du val Sesia, eut à s'acquitter de travaux harassants (il y eut une cinquantaine de morts) et fut en butte à l'hostilité de la population : les « marrons » se voyaient privés de leur gagne-pain ; le « bon peuple » était troublé par les rixes dans les tavernes et craignaient pour la vertu des bergères du plateau[19].

Les années passant, les intérêts de l'empereur Napoléon se sont déplacées du Simplon, qui avait eu la préférence de Bonaparte, au Mont-Cenis, donnant plus directement accès à l'ensemble de la péninsule. Les ordres tombent, péremptoires lorsque Napoléon, le 19 avril 1805, à Lanslebourg, s'apprête à franchir le Mont-Cenis : l'empereur des Français va ceindre à Milan la couronne des rois d'Italie. Ils sont tout aussi impératifs lorsqu'il tombent de l'hospice lors d'un second passage le 19 novembre 1807 ; il faut améliorer la chaussée dans toute la remontée de la Maurienne mais aussi dans le val de Suse. Pour l'entretien de la route sont construites tout du long 23 maisons cantonnières (regie case de ricovero) tenues par 75 cantonniers auxquels incombe le déneigement hivernal. Un nouvel hospice est construit « immense bâtiment de 223 mètres de façade étalant caserne, église, prieuré, hôtel, hospice, communs, le tout enclos d'un mur à meurtrières... » L'ensemble est traversé par la route, les portes d'entrée et de sortie évoquant par leurs piliers les « pylônes égyptiens ».

En 1812, avant de partir pour sa désastreuse campagne de Russie, Napoléon fait transférer dans le plus grand secret le souverain pontife Pie VII à Fontainebleau. Le 12 juin 1812, le docteur Balthazard Claraz sauve la vie du pape Pie VII, qui souffre d'asthme mais également de graves problèmes rénaux, et reçoit même l'extrême-onction à l'hospice du col du Mont-Cenis lors de son transfert précipité de Savone à Fontainebleau.

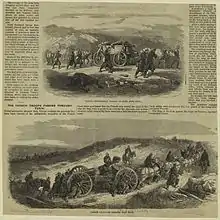

Le 21 juillet 1858 est conclu à Plombières entre Napoléon III et Camillo Cavour, alors Premier ministre du royaume de Sardaigne, une alliance défensive. Certaines dispositions restées secrètes scelleront le destin du col. Le 26 avril, l’empire d'Autriche déclare la guerre au royaume Sarde ; la France engagée par son accord et sans opposition politique interne, décide d’honorer le traité. Cette date marque le début de la campagne d'Italie. Dès le 5 mai 1859, les troupes du général Joseph Vinoy traversent en bon ordre le col du Mont-Cenis. Ses troupes se distinguent lors de la bataille de Magenta puis celle de Solférino.

À partir du milieu du XIXe siècle, en raison des retards des travaux de percement du tunnel franco-italien qui étaient prévus sur trente ans, un certain M. Brassey, associé à l’ingénieur anglais Fell, propose en 1865 à l’empereur Napoléon III de construire une ligne de chemin de fer entre Saint-Michel-de-Maurienne et Suse. La ligne passe par le col du Mont-Cenis, avec une locomotive système Fell, suivant pratiquement le tracé de la route. L’exploitation cesse au bout de trois ans en 1871, les travaux de percement du tunnel ferroviaire du Mont-Cenis s’étant accélérés grâce à l’invention de l’ingénieur Sommeiller qui met en service sa perforatrice à air comprimé.

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, des forts et postes français (Turra, Revêts, Sollières, Arcellins et Mont-Froid) et italiens (Ronce, Cassa, Variselle, Patacreuse et Malamot) sont construits en vue de défendre l'accès au col. Ils formeront un des nœuds de défense stratégique opposant la ligne Maginot au mur alpin. Ces fortifications sont abandonnées après la Seconde Guerre mondiale mais il en demeure des vestiges.

La ligne de crêtes entourant le col formait un des points stratégiques de la ligne Maginot et du mur alpin. La région a été le théâtre de violents combats lors de la Seconde Guerre mondiale. En juin 1940, les troupes alpines commandées par le lieutenant Prudhon ont résisté à l'attaque italienne puis allemande jusqu'à l'armistice. En avril 1945, une bataille livrée pour le contrôle de la voie de passage s'est déroulée en particulier sur le mont Froid à 2 819 mètres d'altitude, opposant les chasseurs alpins français aux chasseurs de montagne allemands Gebirgsjäger, secondés de parachutistes italiens fascistes de la division Folgore[20]. Ces affrontements livrés dans des conditions extrêmes sont devenus l'un des symboles des combats pour la libération dans les Alpes[21]. Ainsi cette portion de la Maurienne a été l'un des derniers territoires libérés de l'Hexagone.

Le traité de Paris du voit l'Italie abandonner 81,79 km2, le territoire de la province de Maurienne s'agrandit et la frontière est déplacée[22]. Ce nouveau tracé frontalier englobe désormais le col et la combe du lac du Mont-Cenis, franchissant ainsi la ligne de partage des eaux[23]. La démarcation de 1947 a été faite pour deux raisons : dans un premier registre, en vertu des réparations de guerre de l'Italie envers la France, le rattachement de cette combe protégeant ainsi la vallée d'une éventuelle nouvelle invasion militaire[24] ; mais également afin de restituer ces territoires aux communes savoyardes de Sollières-Sardières, Lanslebourg et Bramans, en Haute Maurienne, le traité d'annexion de la Savoie de 1860 faisant passer ces alpages de l'autre côté de la frontière nouvellement créée, la Maurienne retrouvant finalement ses frontières historiques[2].

La construction du barrage en 1968 a un impact direct sur le col et son plateau. Les chalets d'alpage séculaires, l'hospice et son prieuré sont engloutis par la montée des eaux. Bien que ce lac ait un impact moins important sur l'économie locale que son homologue de Roselend, car étant principalement un lieu d'estive, cela change de manière définitive le visage du col et le mode de vie des habitants du mont Cenis. Le percement de la voie transalpine du tunnel du Fréjus, ouvert à la circulation en 1980, contribue largement à faire diminuer la fréquentation du col. L'autoroute française A43 (dont les travaux ont débuté en 1993, inaugurée en 1997, joue à son tour un rôle majeur dans l'abandon du col du Mont-Cenis au trafic routier commercial. En effet, ce nouvel axe de communication a permis de désengorger les routes nationales et départementales saturées par le trafic, tout en permettant de transposer ce dernier via le tunnel routier du Fréjus situé en aval sur la commune de Modane. Le col présente de nos jours surtout un rôle touristique[25] - [26].

Activités

Tourisme

Depuis 1970, sous l'impulsion du père Fritch, le col abrite un jardin alpin. Faute d'entretien, ce dernier s'est détérioré jusqu'au début des années 2000. Cette dégradation avancée déclencha une prise de conscience, et grâce aux efforts conjoints du parc national de la Vanoise et des communes environnantes, une longue restauration et réaménagement du jardin alpin fut entrepris[27]. Cette valorisation était d'autant plus nécessaire, car non seulement 700 espèces florales de montagne y prospèrent, mais trois d'entre elles se trouvent uniquement dans cet espace protégé et au Spitzberg[28].

Le col est également le départ de nombreuses randonnées à destination des sommets entourant le plateau été comme hiver. Plus de dix refuges de haute montagne émaillent les parcours.

Cyclisme

Le col du Mont-Cenis a été franchi à 5 reprises par le Tour de France. Il est classé hors catégorie depuis 1999. Les coureurs suivants ont franchi le col en tête[29] :

- 1949 : Pierre Tacca

France

France - 1956 : Federico Bahamontes

Espagne

Espagne - 1961 : Manuel Busto

France

France - 1992 : Claudio Chiappucci

Italie

Italie - 1999 : Dimitri Konyshev

Russie

Russie

En outre, il a été emprunté à deux reprises lors du Tour d'Italie 2013. Lors de la 15e étape, le premier coureur à passer sous la banderole indiquant le grand-prix de la montagne de première catégorie est l'Italien Stefano Pirazzi, alors que lors de la 16e étape il a été vaincu par le Vénézuélien Jackson Rodríguez.

Autres activités sportives

La course internationale de chien de traîneaux Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc réputée comme étant comme la plus difficile au monde par la topographie des montagnes qu'elle parcourt a élu le col et les environs du plateau du Mont-Cenis comme base et centre logistique de la course. Cette compétition réunit chaque année 20 des meilleurs mushers au monde[30].

Notes et références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Collection de cartes anciennes des Pays de Savoie, 1562-1789, Archives départementales de la Savoie

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France. Formations préceltiques, celtiques, romanes, vol. 1 : Formations dialectales (suite) et françaises : étymologie de 35000 noms de lieux, Genève, Librairie Droz, , 708 p., p. 320.

- Charles Marteaux, « Sur le sens et l'étymologie de quelques noms de lieux savoyards », Recueil des travaux de l'Institut de géographie alpine, vol. 6, no 6_2, (lire en ligne), p. 139.

- Gianni Bisio, article du quotidien la Stampa du 18 avril 2001, p. 51 chronique de Turin.

- Site officiel des pouvoirs publics sur les ouvertures des cols en France

- [PDF] « Notice sur les avalanches constatées et leur environnement en Haute-Maurienne - MEDDE-ONF-IRSTEA 2012 », sur avalanchesftp.grenoble.cemagref.com.

- Jules Blache, « L'ancienne voie du Mont-Cenis », Revue de géographie alpine, no 51-1, 1963, p. 171-172 (lire en ligne).

- Charlemagne traverse les Alpes au Mont-Cenis défendu par les Lombards en 773, Delaroche Paul (1797-1856), Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon, Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais.

- François Forray, « La Haute Maurienne » sur le site savoie-archives.fr.

- Janet Nelson, « La mort de Charles », Médiévales, volume 15, no 31, 1996, p. 53 à 66.

- (en) Charles William Previté-Orton, The Early History of the House of Savoy : 1000-1233, Cambridge, Cambridge University Press (réimpr. 2013) (1re éd. 1912), 512 p. (lire en ligne), p. 204.

- Laurent Ripart, « La mort et la sépulture du comte Humbert : une tradition historiographique reconsidérée », dans Fabrice Delrieux, François Kayser (dir.), Des plats pays aux crêtes alpines. Hommages offerts à François Bertrandy, Chambéry, , p. 71-86.

- André Palluel-Guillard, « La Maison de Savoie » (consulté en ), dont la fiche « Othon (Odo, Oddon) » page 6

- Marie-José de Belgique, La maison de Savoie : La maison de Savoie : Les origines. Le Comte Vert. Le Comte Rouge, vol. 1, Paris, A. Michel, , 425 p., p. 32.

- Alain Boucharlat, Savoie, La Fontaine de Siloé, , 319 p. (ISBN 978-2-86253-221-9, lire en ligne), p. 16-17.

- Chabert Louis, Aimer la Maurienne, , 188 p., p. 46

- Pierre Duparc, « Un péage savoyard sur la route du Mont-Cenis aux XIIIe et XIVe siècles. Montmélian », Bulletin philologique et historique, , p. 170 (lire en ligne).

- M. Blanchard, Les routes des Alpes occidentales à l'époque napoléonienne (1796-1815), Grenoble,

- Jean-Louis Portehaut, La Bataille du Mont-Froid : 5-12 avril 1945, 1983, 96 pages.

- Laurent Debouzon, « Batailles des Alpes - Maurienne - Mont Froid », www.memoire-des-alpins. (consulté le )

- Hervé Chabaud, L'Italie dans la 2e guerre mondiale : les chemins de la liberté (décembre 1944 - janvier 1945) - Le traité de paix de 1947

- [PDF] ONU, Recueil des Traités (vol.49), « Article 9 - 1. Plateau du Mont-Cenis » p. 10-11, p. 57, Annexe III p. 65

- Daniel David, « Géographie militaire et fortification : cinq siècles d’histoire en Maurienne », Revue historique des armées, no 243, , p. 89-107 (lire en ligne).

- « Le transport passagers par route », Observatoire des transports franco-italien.

- [PDF] « Traverser les Alpes, une très longue histoire » sur le site archives.universcience.fr.

- Arrêté préfectoral de protection du biotope du mont Cenis

- Mont-Cenis les couleurs du temps, La fontaine de Siloë, page 56

- Le dico du Tour - Le col du Mont-Cenis dans le Tour de France depuis 1947

- La Grande Odysee Savoie Mont-Blanc

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Géologie aux alentours du col du Mont-Cenis

- (it) Moncenisio

- Comment en 1812 le pape Pie VII faillit mourir à l'hospice du Mont-Cenis.

Bibliographie

- Jean Bellet, François Forray, Michèle Mestrallet, Jean Prieur et Mgr Severino Savi, « Mont-Cenis : porte des Alpes », dans Mémoires et documents de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, coll. « L'histoire en Savoie » (no 38), , 40 p. (ISSN 0046-7510).

- Yves Renouard, « Les voies de communication entre la France et le Piémont au Moyen-âge », conférence prononcée à la Faculté d'Économie et de Commerce de Turin le 27 février 1963 et publiée dans le Bollettino Storico-bibliografico Subalpino, 1963, LXI, p. 223-256.