Saint-Michel-de-Maurienne

Saint-Michel-de-Maurienne est une commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Saint-Michel-de-Maurienne | |||||

.JPG.webp) Vue de Saint-Michel-de-Maurienne au bord de l'Arc. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Savoie | ||||

| Arrondissement | Saint-Jean-de-Maurienne | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Maurienne-Galibier (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Gaetan Mancuso 2020-2026 |

||||

| Code postal | 73140 | ||||

| Code commune | 73261 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Michelains | ||||

| Population municipale |

2 474 hab. (2020 |

||||

| Densité | 68 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 13′ 07″ nord, 6° 28′ 27″ est | ||||

| Altitude | Min. 698 m Max. 3 130 m |

||||

| Superficie | 36,31 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Saint-Michel-de-Maurienne (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Saint-Jean-de-Maurienne (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Modane | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

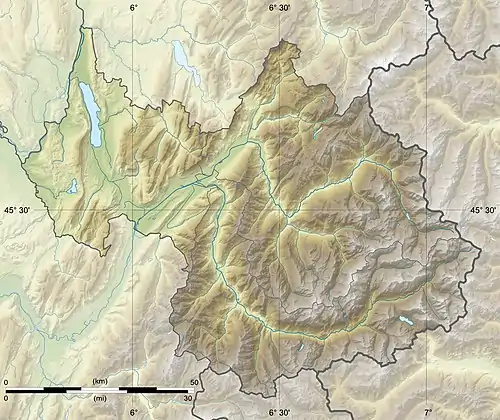

Géolocalisation sur la carte : Savoie

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | saint-michel-de-maurienne.com | ||||

En 1972, la commune fusionne avec les communes de Beaune et du Thyl.

Géographie

Situation

La commune de Saint-Michel-de-Maurienne est située au cœur de la vallée de la Maurienne, dans le département de la Savoie et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

D'une superficie de 3 631 hectares, Saint-Michel-de-Maurienne s'étend selon un axe nord-sud et est traversée par l’Arc d'est en ouest. Elle est délimitée sur le versant nord de la vallée par la pointe de la Masse au nord ouest et du mont Bréquin au nord-est, lequel marquant par ailleurs l'altitude maximale de la commune (3 130 mètres). Sur le versant sud, la commune marque le départ de la route du col du Galibier conduisant vers le Dauphiné et les Hautes-Alpes. Elle ne s'étend toutefois pas autant que sur le versant nord, limitée par Saint-Martin-d'Arc dès la rive sud de l’Arc sur sa partie ouest, et Valmeinier quelques centaines de mètres plus en altitude à l'est. L'axe est-ouest de Saint-Michel-de-Maurienne s'étend pour sa part sur moins de 5 kilomètres.

Saint-Michel-de-Maurienne possède quelques hameaux et son chef-lieu est pour sa part situé sur les bords de l’Arc (en rive droite), au sud du territoire communal. Un pont principal enjambant la voie ferrée et l'Arc, permet l’accès routier sur le versant sud de la vallée, en direction de Saint-Martin-d'Arc, Valloire, Valmeinier et du col du Galibier.

Communes limitrophes

Saint-Michel de Maurienne ne possède que cinq communes limitrophes. La raison en est que toute sa limite nord n’est limitrophe que de Saint-Martin-de-Belleville (situé de l’autre côté de la vallée), sa limite est d'Orelle et sa limite ouest de Saint-Martin-de-la-Porte. Seule sa limite sud possède deux communes limitrophes : Saint-Martin-d'Arc au sud-ouest et Valmeinier au sud - sud-est.

Villages, hameaux

Secteur de Saint-Michel-de-Maurienne : Chef-lieu (vieux Bourg), L’Etraz, La Buffaz, Le Châne, les Teppes, Le Vigny (Viniaciim, le vignoble), Les Gorges, Le Mollard, Le Noiray, Champ Long, Villard Bernon

Secteur de l'ancienne commune de Beaune : Beaune grand village (Villard Putier), Le Mollard, Plan Villard, Beaune l'Église, Villard Zembrun

Secteur de l'ancienne commune du Thyl : Le Thyl dessus, Le Thyl dessous, La Traversaz (le Bois dessus, le Bois dessous, détruits en 1944)

Climat

Ville des Alpes internes, son climat est relativement sec et ensoleillé. Les stations voisines comptent parmi les plus grands domaines skiables des Alpes : Valloire, Valmeinier (domaine Galibier-Thabor), Orelle et les Trois Vallées.

Voies routières

Saint-Michel-de-Maurienne voit passer sur son territoire deux axes routiers majeurs. Le premier est la départementale 1006 (ex-nationale 6) provenant de Paris et Lyon et traversant le centre du chef-lieu à la hauteur de l'Arc, qu'elle longe d'ouest en est en direction du col du Mont-Cenis et de l’Italie. À la sortie du village, la route traverse la rivière et poursuit sa route le long de sa rive sud.

Le second est l'autoroute A43, provenant elle aussi de Lyon et menant également en Italie, mais via le tunnel du Fréjus. L'autoroute pour sa part ne traverse pas le chef-lieu mais longe l'Arc sa rive sud, en quittant le territoire de Saint-Martin-d'Arc. Cette dernière se retrouve donc un peu plus loin côte à côte avec la D 1006 avant de pénétrer dans la commune d'Orelle à l'est.

Transport ferroviaire

La commune de Saint-Michel-de-Maurienne est également desservie par la ligne ferroviaire de Culoz à Modane, appelée aussi « ligne de la Maurienne ». Tout comme la D 1006, celle-ci longe l’Arc sur sa rive nord et rejoint l’Italie, via le tunnel du Fréjus

Saint-Michel possède une gare ferroviaire. Cette gare de Saint-Michel - Valloire est située au point kilométrique 220 (kilométrage débutant à la sortie de Lyon), au niveau du village et sur les berges de l’Arc. Elle est desservie par les TER Rhône-Alpes reliant Lyon et Chambéry à Modane, ainsi que par certains TGV saisonniers hivernaux assurant la liaison de Paris à Modane. Les TGV qui relient quotidiennement Paris à Turin et Milan (Italie) ne desservent pas la gare de Saint-Michel-Valloire mais uniquement Saint-Jean-de-Maurienne et Modane.

Toponymie

Dans les documents médiévaux, Saint-Michel-de-Maurienne est mentionnée sous les formes Beati Michaelis (1112), Sancti Michaelis (1181), beati Michaelis de Mauriana (1250), sanctum Michaelem in Mauriana (1328), que l'on trouve dans le Cartulaire de Maurienne, mais répertoriée également ailleurs sous les formes Sancto Michaele (1200), Sancti Michaelis Mauriane (1266), Villa Sanctis Michaelis Mauriane, Sancti Michaelis Mauriane (1369) ou encore Ville de Saint-Michel-de-Maurienne (1561)[1] - [2]. Le chanoine Saturnin Truchet, dans son Histoire de Maurienne, propose, d'après le testament d'Abbon, que Magus correspondrait au bourg de Saint-Michel.

La commune de Saint-Michel devient Saint-Michel-de-Maurienne par le décret du [3] - [4].

Le toponyme associe l'ancien nom de la commune, « Saint-Michel », au syntagme « -Maurienne » correspondant à la vallée de la Maurienne, où se situe la commune. Saint-Michel fait référence à l'archange Michel[1] - [2] - [5].

En francoprovençal, le nom de la commune s'écrit Sin Mestyé, selon la graphie de Conflans[6].

Histoire

Période médiévale

-I.jpg.webp)

Les Templiers et les Hospitaliers

Le toponyme Le Temple rappelle l'installation d'une ancienne commanderie de l'ordre du Temple[7]. Les sources ne permettent pas d'expliquer l'origine de cette maison fermière, les documents de donation ayant disparu. On retrouve une ancienne citation de cette maison dans une mention remontant à l'année 1181[8].

Lors de la dévolution des biens de l'ordre du Temple le temple de Saint-Michel passe aux Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Le terrier de 1475 mentionne le Frère Michel Cochonis, vers 1450, comme recteur d'un hospital : « Rector sacre domus Dei hospitalis Sancti Michaelis. »[9]

On retrouve sa trace comme maison membre de la commanderie de Chambéry avec les autres membres d'Accoyeu, Thouvet, Allevard, Avalon, Mésage et Vizille au sein de la Langue d'Auvergne[10] - [11].

Il ne reste aucune trace de la commanderie de Saint-Michel, le site accueille une usine en 1919[12].

Période contemporaine

- Accident ferroviaire de Saint-Michel-de-Maurienne en 1917 (425 morts).

- Massacre d'otages par les Allemands en .

Les communes de Beaune et du Thyl sont rattachées à Saint-Michel-de-Maurienne par l'arrêté préfectoral du [3].

Saint-Michel au cœur de l'Espace alu

La Maurienne a été qualifiée de « vallée de l'aluminium ». À juste titre, car on y a compté jusqu'à six usines de fabrication. Prenant conscience du fait que Saint-Michel occupait une position géographiquement centrale entre La Praz (sur la commune de Freney) et Saint-Jean, des fervents du patrimoine ont souhaité, en 1992, que soit conservée la mémoire de cette particularité. Leur initiative, officialisée en 1999 par la municipalité, a abouti à l'ouverture, en 2007, au cœur du vieux bourg, du musée Espace alu, remarquablement aménagé, consacré à l'aluminium. Sa visite est devenue une étape incontournable pour tous ceux, de plus en plus nombreux, qui portent intérêt au patrimoine industriel. En revanche, il ne leur sera plus possible de visiter, sur le territoire de la commune, l'usine de La Saussaz dont les bâtiments ont été rasés pour faire place à l'autoroute.

La Saussaz avait été fondée en 1905 en même temps que la centrale hydroélectrique homonyme qui fonctionnait, à partir d'une dérivation sur le cours même de l'Arc, dans le périmètre de l'usine, sous une chute de 74 mètres et avec une puissance installée de 17 500 kW. Comme à La Praz créée en 1893, l'initiative est venue de la Société Électrométallurgique de Froges (SEMF). La maîtrise foncière et les conditions naturelles ont été particulièrement difficiles et expliquent que douze ans se soient écoulés entre l'ouverture des deux établissements[13]. Tous deux sont entrés en 1921 dans le giron d'Alès-Froges-et-Camargue pour former A.F.M. (Alais-Froges-et-Camargue renommée Pechiney en 1950). Jusqu'à la fermeture, en 1985, La Saussaz a fonctionné comme une annexe de l'usine-mère des Plans de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est par elle que transitait son approvisionnement en alumine car le raccordement direct à la voie ferrée qui surplombait l'usine était impossible. Parce que l'usine était coincée entre rivière et route nationale, l'extension des bâtiments a posé de grosses difficultés. La production est donc restée très modeste, inférieure à 2 000 tonnes jusqu'aux Trente Glorieuses. Elle a fortement augmenté par la suite grâce en particulier à d'importants gains de productivité pour atteindre 4 500 tonnes en 1950 et 12 400 en 1973. Pour une meilleure valorisation du métal, l'usine s'est spécialisée dès 1922 dans la production d'Alpax. Cet alliage d'aluminium dans lequel le silicium entre pour 13 % (d'où l'appellation commerciale d'AS13) est particulièrement recommandé pour la fabrication des blocs-moteurs d'automobile car il se prête bien au moulage, offre une bonne résistance mécanique et est d'un poids allégé par la faible densité du silicium (densité de 2,5 contre 2,7 pour l'aluminium) ; il était acheté dans la proche usine de Montricher, distante de seulement 8 km. Les fondeurs avaient acquis une grande maîtrise dans la conduite des opérations. L'usine employait 230 personnes en 1939 mais l'effectif est tombé à 87 en 1974 [14]. Après la nationalisation de Pechiney en 1983, il a été jugé plus logique de reporter tous les investissements sur l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne dont la capacité a été portée à 120 000 tonnes. La fermeture des installations vieillissantes et polluantes est alors devenue inévitable (1985)[15].

Le siècle de Renault

La décision de Louis Renault de s'implanter à Saint-Michel-de-Maurienne en 1917, en plein conflit mondial, revêtait l'aspect d'un engagement patriotique. La privatisation de la Régie en 1996 a été ressentie comme l'annonce d'une mort prochaine. La fermeture devait intervenir 20 ans plus tard, en 2016.

C'est au lieu-dit Le Temple que la construction de l'usine a été entreprise en 1917. La mise en service a eu lieu en 1919. En authentique fille de la houille blanche, elle tirait son énergie de la centrale du Châtelard qui turbinait sous une haute chute les eaux de la Nevache, affluent de rive gauche de l'Arc, au prix d'un court raccordement. C'est en 1925 que l'établissement a été converti en aciérie. Ces Aciéries du Temple ont tenu une place essentielle dans la vie de Saint-Michel. Elles imposaient leur présence par leur étalement sur quatre hectares au cœur de la ville et par leurs cités pour loger le personnel qui est monté jusqu'à 1 032 en 1939. Les difficultés de la guerre de 1939-45 puis celles de l'inondation catastrophique de ont été surmontées. Mais pendant les Trente Glorieuses, au temps du gigantisme industriel, l'aciérie ne semblait plus en mesure de suivre le rythme de développement de la production automobile : elle était trop à l'écart des grands centres de montage ; la capacité des fours était limitée à quelques dizaines de milliers de tonnes. Tant qu'à faire, mieux valait pour la Régie, qui avait succédé au fondateur à la Libération, reporter ses investissements sur sa filiale la SAFE (Société des Aciers Fins de l'Est) située à Hagondange, au cœur de la grande région sidérurgique lorraine. La reconversion est bientôt apparue comme la condition de la survie[12].

Elle a été conduite en trois étapes. Dès 1968 avait été ouvert un premier atelier d'outillage de forge. Il correspondait à 10 % du chiffre d'affaires en 1970 et mobilisait 78 des 737 emplois en 1972. Deux ans plus tard était inauguré l'atelier de fonderie de précision qui occupait également un dixième du personnel. L'usine se trouvait libérée de lourdes charges de transports car 1 000 tonnes suffisaient à ses approvisionnements et les débouchés étaient assurés, la Régie restant le principal client. Dans le même temps, l'activité sidérurgique amorçait son repli, la production d'acier passant de 22 000 tonnes en 1967 à 16 000 en 1972. La troisième étape fut réalisée en 1974 par transfert depuis Boulogne-Billancourt de l'atelier de frappe à froid, opération remarquablement réussie grâce à un effort de formation de 240 salariés. En 1977, toute fabrication d'acier était arrêtée. Le personnel se répartissait alors entre l'outillage de forges (85 emplois), la fonderie de précision (86 emplois et la frappe à froid (432). On comptait au total 737 emplois avec les services généraux[16]. L'optimisme était encore de mise au milieu des années 1980 : on comptait 593 emplois emplois dont 22 % de femmes en 1985 grâce au grand développement de la fonderie de précision[17]. Sous sa nouvelle raison sociale, Métaltemple proposait ses pièces frappées ou fondues non plus à la seule Régie mais à l'ensemble des constructeurs automobiles ainsi qu'aux industriels de l'armement, des cycles et du sport. En 1992 était même mise en marche une deuxième fonderie et l'on comptait 650 emplois.

Après la privatisation de Renault, aucun lien sentimental n'a plus sembler attacher les repreneurs à la Maurienne. En 1999, la frappe à froid a été transférée à Delle, dans le Territoire de Belfort par l'équipementier Former qui en avait fait l'acquisition en 1994 : il en a coûté 200 emplois. Quant à la fonderie de précision, dans un domaine où la technique évolue rapidement pour suivre les transformations de l'industrie automobile, faute d'investissements, elle est devenue peu à peu obsolète, avec des prix de revient peu compétitifs ; se sont surajoutées les difficultés de la crise économique à partir de 2008. Elle avait plusieurs fois changé de mains passant de Fiat en 2000 à Teksid puis au fonds de pension américain Questor. Elle a perdu jusqu'à son identité en 2013 et a été rebaptisée MT Technology au terme d'un dépôt de bilan, son patron tentant de la maintenir à flot avec un effectif réduit à 165. Ils n'étaient plus que 113 en lorsque la défaillance des derniers clients a conduit à la liquidation judiciaire[18].

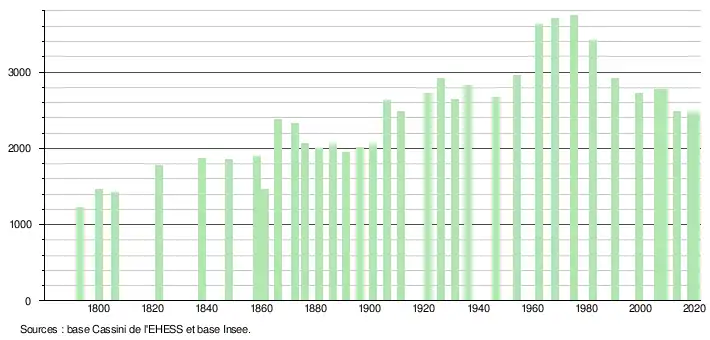

La fermeture des anciennes Aciéries du Temple survenant 31 ans après celle de l'usine d'aluminium de La Saussaz, Saint-Michel a achevé de mériter le titre d'agglomération industrielle qui lui avait été décerné dans une publication de 1944. Cette situation se traduit dans les statistiques démographiques : entre 1968 et 2015, l'agglomération formée par Saint-Michel et Saint-Martin-d'Arc est passée de 4 218 à 2 832 habitants, soit un recul d'un tiers.

Urbanisme

Typologie

Saint-Michel-de-Maurienne est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [19] - [20] - [21]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Michel-de-Maurienne, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[22] et 2 822 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[23] - [24].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Jean-de-Maurienne, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 26 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[25] - [26]. Le plan ci-contre date de 1970. Il reste valable pour comprendre la situation actuelle à condition de préciser que les opérations de rénovation ou programmées (autoroute) ont été menées à leur terme. Le déclin démographique prononcé de la commune explique cette stabilité.

L'agglomération est contenue dans les étroites limites imposées par le relief, suggéré ici par les hachures : le bassin de Saint-Michel est limité au nord-ouest par la montagne du Pas du Roc et à l'est par le défilé houiller.

Le noyau de peuplement le plus ancien est accroché sur les premières pentes du socle de schistes cristallins (où sont toujours situées église, vieilles demeures, une tour carrée, le cimetière) avec un prolongement en descente jusqu'au bord de l'Arc, vers la Croix blanche. C'était l'itinéraire routier traditionnel car il fallait se protéger contre les crues redoutables de la rivière. L'intense trafic sur la voie transalpine du col du Mont-Cenis justifiait encore en 1858 la présence de 18 hôtels et auberges et d'autant de débits de boissons[27].

_de_Saint-Michel-de-Maurienne.jpg.webp)

La modernisation du réseau routier qui a permis pour la première fois le passage du col du Mont-Cenis sans rupture de charge date du Premier Empire. C'est alors qu'a été ouvert l'axe des actuelles Grand'rue et rue de la République devenu la ligne de force du développement de la ville. Mais celui-ci est resté très modéré tout en satisfaisant aux besoins du passage et des foires locales même après l'ouverture du tunnel du Fréjus et la construction d'une gare ferroviaire (1871). Ainsi est née une ville à deux étages : une longue rue longeant l'Arc dominée par le bourg traditionnel. La population restait profondément rurale avec de nombreux hameaux étagés sur le long adret tendu du mont Bréquin (3 135 m) au col des Encombres[28].

La révolution de la houille blanche s'est traduite par la création de deux établissements industriels : l'usine d'aluminium de La Saussaz dans le défilé houiller, à l'amont de la ville, hors du plan, en 1904 et l'usine fondée par Louis Renault à la fin de la guerre de 1914-18, connue depuis 1925 sous le nom des Aciéries du Temple : c'est sur son emplacement que l'ordre des Templiers avait ouvert une maison fermière au XIIe siècle. Ainsi a débuté la colonisation des cônes de déjection coalescents de la Grollaz et du Vigny assez aplatis vers le bas pour faciliter la construction de l'usine. Selon les habitudes de l'époque, la main-d'œuvre était logée à proximité immédiate (cités ouvrières antérieures à 1950)[29].

L'augmentation de la population pendant les Trente Glorieuses s'est traduite par la plus grande phase d'urbanisation. Le choix a été fait de réserver pour les grands équipements publics les espaces encore disponibles dans le centre urbanisé : établissements scolaires (école primaire, CET) et sportifs (piscine, gymnase). Vers 1970, seuls 42 logements en HLM sont venus s'ajouter au bâti ancien. En revanche, le CES fait transition en direction du pôle industriel et c'est sur l'ensemble des cônes de déjection que se sont logées les nouvelles populations. : pavillons de la Savoisienne ou de la SAT, foyer pour célibataires de la Sonacotra, barres de l'Office départemental d'HLM (Le Galibier : 50 logements ; la Résidence de Vigny : 102 logements...) Le cadre de verdure a permis d'oublier la proximité des Aciéries d'ailleurs plus attentives à respecter l'environnement[30].

La fermeture des deux usines a entraîné le déclin démographique et enterré les projets de développement comme celui de Sainte-Anne la Tour en contiguïté avec le centre. Les autorités peinent trouver de nouvelles entreprises et des vides apparaissent avec la destruction des anciens halls. Si le peuplement se maintient dans les hameaux étagés sur les pentes comme celui du Noiray, c'est à titre purement résidentiel car il y a longtemps que le secteur primaire a perdu toute importance : il ne comptait plus que pour 0,8 % dans la population active au recensement de 1968.

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (90,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (92,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (43,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (27,9 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (19 %), zones agricoles hétérogènes (3,7 %), zones urbanisées (3,4 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,1 %)[31].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune. Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Politique et administration

.jpg.webp)

Liste des maires

Population et société

Les habitants de Saint-Michel-de-Maurienne sont appelés les Saint-Michelains[3] localement, les Saint-Michelains-de-Maurienne nationalement.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[32]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[33].

En 2020, la commune comptait 2 474 habitants[Note 3], en augmentation de 0,37 % par rapport à 2014 (Savoie : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

-X.jpg.webp)

La commune de Saint-Michel-de-Maurienne est située dans l'académie de Grenoble.

Manifestations culturelles et festivités

- une fête, la Saint-Michel, le , qui accueille une fête foraine tous les ans ;

- une foire aux plants qui se déroule tous les ans aux alentours du et réunit des centaines d'artisans dans les deux rues principales et à l'école primaire ;

Économie

Commerces, artisanat, services

Saint-Michel-de-Maurienne possède :

- un bureau de poste ;

- un supermarché « Carrefour Market » ;

- un hall de la presse ;

- des clubs sportifs : Tennis, Football, VTT-Cyclo, Boule/Pétanque ;

- trois courts de tennis en Quick dont un couvert d'octobre à juin ;

- un stade de foot en gazon synthétique ;

- deux gymnases pouvant accueillir : basket, tennis, foot, handball, escalade, futsal ;

- une salle polyvalente ;

- commerces essentiels (pharmacies, bureau de tabac, hôtels, restaurants...) ;

- un cinéma/centre culturel (association cinéma et culture en Maurienne) ;

- une bibliothèque ;

- un musée, l'Espace Alu[35], consacré à l'épopée de l'aluminium dans les Alpes ;

- la gare de Saint-Michel - Valloire ;

- la maison polyvalente de santé Ambroise Croizat.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

-XIII.jpg.webp) Dolmen du Thyl ().

Dolmen du Thyl ().-VIII.jpg.webp) Les deux « tours » et l'église de Saint-Michel ().

Les deux « tours » et l'église de Saint-Michel ().-XII.jpg.webp) Église Saint-Michel et Espace Alu.

Église Saint-Michel et Espace Alu.-X.jpg.webp) Vestige de la tour ronde restaurée du château de Saint-Michel (). En arrière-plan, la Croix des Têtes (2 492 m).

Vestige de la tour ronde restaurée du château de Saint-Michel (). En arrière-plan, la Croix des Têtes (2 492 m)..jpg.webp) Porte basse de la vieille ville.

Porte basse de la vieille ville.-II.jpg.webp) Maison de maître du Mollard ()

Maison de maître du Mollard () Église de Saint-Michel-de-Maurienne et son clocher.

Église de Saint-Michel-de-Maurienne et son clocher.

- Le sentier archéologique du Thyl permettant de découvrir le patrimoine mégalithique de la commune avec la roche gravée du Thyl-Dessous ou encore les blocs cupulaires, mais aussi le dolmen, un bloc d'éboulement effondré (improprement dit un dolmen) et dont l'occupation humaine n'est pas déterminée)[36].

Les châteaux et le vieux bourg

- les vestiges d'une tour ronde, restaurée, dite tour blanche, appartient à l'ancien château de Saint-Michel (castrum sancti Michaelis)[37], siège d'une châtellenie. Le type architecture permet de dater la tour du XIIIe siècle. L'ancienne forteresse installée sur le plateau de Chambarlet, surplombait le village ;

- dans le centre du village, une tour carrée ;

- la vieille ville, ruelle avec maisons anciennes et les vieilles portes ;

- le château de Vigny (1532), Le Vigny (Saint-Michel). Possession de la famille Bertrand de Vigny.

.jpg.webp) Intérieur de l'église Saint-Michel.

Intérieur de l'église Saint-Michel.-II.jpg.webp) Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Beaune (1518).

Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Beaune (1518). Arrière de la chapelle Notre-Dame-des-Victoires de Beaune (1869).

Arrière de la chapelle Notre-Dame-des-Victoires de Beaune (1869).-VI.jpg.webp) Église Saint-Laurent du Thyl (1867).

Église Saint-Laurent du Thyl (1867).-IX.jpg.webp) Intérieur de l'église Saint-Laurent du Thyl.

Intérieur de l'église Saint-Laurent du Thyl.-XI.jpg.webp) Chapelle du vieux bourg.

Chapelle du vieux bourg.

Patrimoine religieux

- l'église Saint-Michel ;

- l'église Notre-Dame-de-l'Assomption de Beaune, de style baroque (1518)[38];

- l'église Saint-Laurent du Thyl (, fin de restauration en 2017)[39] ;

- les chapelles :

- chapelle Notre-Dame-des-Victoires (1869), Beaune l'Église (Beaune)

- chapelle Saint-Grégroire (attestée depuis 1592, reconstruite en 1822, décorée en 1870, restaurée en 2006), Thyl-du-dessous (Le Thyl)

- chapelle saint Sebastien (ruines), Bois du dessous (Le Thyl)

- chapelle Notre-Dame des Neiges, Châne (Saint-Michel)

- chapelle de Saint Vincent des Vignerons et de Notre Dame de la Vie et du Bon Secours, Le Vigny (Saint-Michel)

Places principales : place de la Croix Blanche, place de la Vanoise (voir aussi : « le Mollard »).

- Espace Alu, musée consacré à l'épopée de l'aluminium dans les Alpes, installé dans l'ancien presbytère, inauguré en [40].

Personnalités liées à la commune

- Alexandre Vaudey (1818-1854), explorateur savoyard[41] ;

- Le général Gustave Ferrié (1868-1932), natif.

Voir aussi

Bibliographie

- Michèle Brocard, Maurice Messiez-Poche, Pierre Dompnier, Histoire des communes savoyardes : La Maurienne - Chamoux - La Rochette (vol. 3), Roanne, Éditions Horvath, , 558 p. (ISBN 978-2-7171-0289-5).

- Jean-Claude Charvoz et Christian Magnin, Saint-Michel d'hier à aujourd'hui, J.-C. Charvoz, , 206 p.

- Bernard Julliand, « Entre l'Arc et le Roc : Saint-Michel de Maurienne », dans Mémoires et documents de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, coll. « L'histoire en Savoie » (no 81), , 40 p. (ISSN 0046-7510).

Filmographie

- Maurienne, un siècle d’alu, documentaire de Pierre Beccu sur la production d'aluminium à Saint-Michel-de-Maurienne (1997, Bas Canal Production, diffusé sur France 3)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la Mairie

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- Adolphe Gros, Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie, La Fontaine de Siloé (réimpr. 2004) (1re éd. 1935), 519 p. (ISBN 978-2-84206-268-2, lire en ligne), p. 428..

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 3 : Formations dialectales (suite) ; formations françaises, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 195), , 1852 p. (lire en ligne), n° 28201..

- « Saint-Michel-de-Maurienne », sur le site de mutualisation des Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie - sabaudia.org (consulté en ), Ressources - Les communes.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Henry Suter, « Le Thyl », sur le site d'Henry Suter, « Noms de lieux de Suisse romande, Savoie et environs » - henrysuter.ch, 2000-2009 (mis à jour le 18 décembre 2009) (consulté en ).

- Lexique Français : Francoprovençal du nom des communes de Savoie : Lé Kmoune in Savoué, Bruxelles, Parlement européen, , 43 p. (ISBN 978-2-7466-3902-7, lire en ligne), p. 24Préface de Louis Terreaux, membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie, publié au Parlement européen à l'initiative de la députée Malika Benarab-Attou..

- Gabrielle Michaux, Le chapitre cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne du XIe au XIVe siècle, t. XXXVII, coll. « Bulletins de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne depuis l’origine (1856) à nos jours », , 343 p., p. 76,81.

- « Commanderies par département - Département de la Savoie - Lieux Le Temple de Savoie », sur le site templiers.net, p. 73.

- Terrier de 1475 in Adolphe Gros, Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie, La Fontaine de Siloé (réimpr. 2004) (1re éd. 1935), 519 p. (ISBN 978-2-84206-268-2, lire en ligne), p. 516..

- Léopold Niepce, Le grand-prieuré d'Auvergne , Ordre de Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, Lyon, Henri Georg, 1883, pp. 294-295.

- Département du Rhône, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, série H.5. XVIIIe siècle in-foliot, papier, 2 et 558 feuillets, p. 2.

- Chabert Louis, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, , 559 p., p. 179-200.

- Dequier Daniel, Maurienne, la vallée de l'auminium, , 246 p., p. 63-82.

- Chabert Louis, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, , 559 p., p. 127-152.

- Chabert Louis, L'électrochimie et l'électrométallurgie en Savoie, , 36 p., p. 19-34.

- Chabert Louis, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, , 559 p., p. 198-200.

- Chabert Louis, L'électrrochimie et l'électrométallurgie en Savoie, , 36 p., p. 32-34.

- Quentin Vasseur, « MT Technology, ex Métaltemple, a définitivement fermé à Saint-Michel-de-Maurienne », France 3 Auvergne Rhône Alpes/Savoie, .

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Michel-de-Maurienne », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Saint-Jean-de-Maurienne », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Chabert Louis, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, , 559 p., p. 429-430.

- chabert louis, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, , 559 p., p. 451.

- chabert louis, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, p. 127-150 et 179-200.

- chabert louis, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, p. 461-462.

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Espace Alu, musée de l'épopée de l'aluminium dans les Alpes

- « Pierre dit le Dolmen du Thyl [STTHYL] », sur le site T4T35 Mégalithes du monde, (consulté le ).

- Georges Chapier, Châteaux Savoyards : Faucigny, Chablais, Tarentaise, Maurienne, Savoie propre, Genevois, La Découvrance, coll. « L'amateur Averti », , 410 p. (ISBN 978-2-84265-326-2), p. 144-147.

- Dominique Peyre, En Maurienne : sur les chemins du Baroque, vol. 3, La Fontaine de Siloé, coll. « Les Patrimoines », , 190 p. (ISBN 978-2-84206-169-2, lire en ligne), p. 101-10.

- La Rédaction, « Une visite de l’église Saint-Laurent du Thyl est organisée, aujourd’hui », Le Dauphiné libéré, (lire en ligne).

- Bernard Demotz, 1000 ans d'histoire de la Savoie : La Maurienne, Cléopas, , 845 p. (ISBN 978-2-9522459-7-5), p. 756.

- François Miquet, « Les Savoyards au XIXe siècle - Les premiers présidents et les procureurs généraux », Revue savoisienne, , p. 226 (lire en ligne).